人教版物理八年级上册 第五章过关检测卷习题课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版物理八年级上册 第五章过关检测卷习题课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-13 23:54:37 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第五章 过关检测卷

一、单项选择题(本大题共10个小题,每小题3分,共30分。每小题的四个选项中, 只有一个选项符合题意)

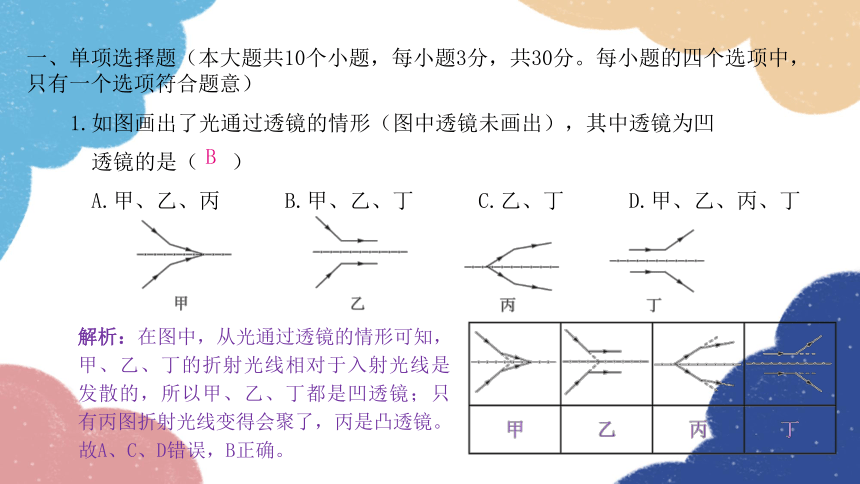

解析:在图中,从光通过透镜的情形可知,甲、乙、丁的折射光线相对于入射光线是发散的,所以甲、乙、丁都是凹透镜;只有丙图折射光线变得会聚了,丙是凸透镜。故A、C、D错误,B正确。

1.如图画出了光通过透镜的情形(图中透镜未画出),其中透镜为凹

透镜的是( )

A.甲、乙、丙 B.甲、乙、丁 C.乙、丁 D.甲、乙、丙、丁

B

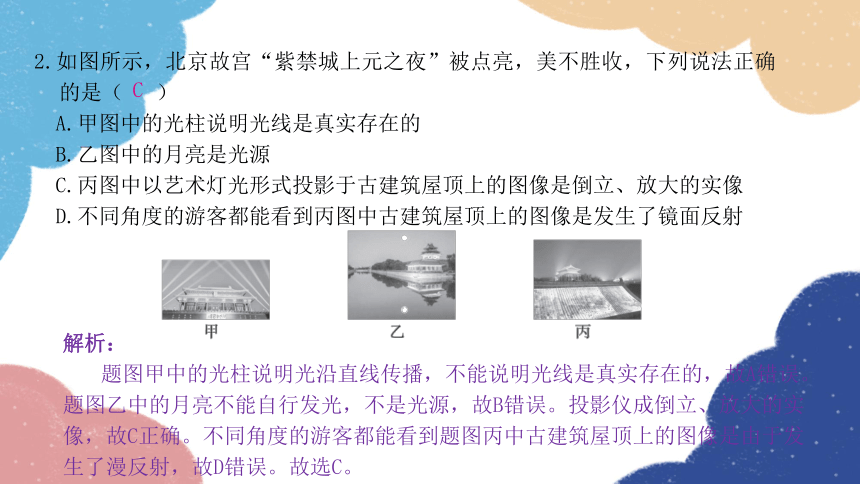

2.如图所示,北京故宫“紫禁城上元之夜”被点亮,美不胜收,下列说法正确的是( )

A.甲图中的光柱说明光线是真实存在的

B.乙图中的月亮是光源

C.丙图中以艺术灯光形式投影于古建筑屋顶上的图像是倒立、放大的实像

D.不同角度的游客都能看到丙图中古建筑屋顶上的图像是发生了镜面反射

C

解析:

题图甲中的光柱说明光沿直线传播,不能说明光线是真实存在的,故A错误。题图乙中的月亮不能自行发光,不是光源,故B错误。投影仪成倒立、放大的实像,故C正确。不同角度的游客都能看到题图丙中古建筑屋顶上的图像是由于发生了漫反射,故D错误。故选C。

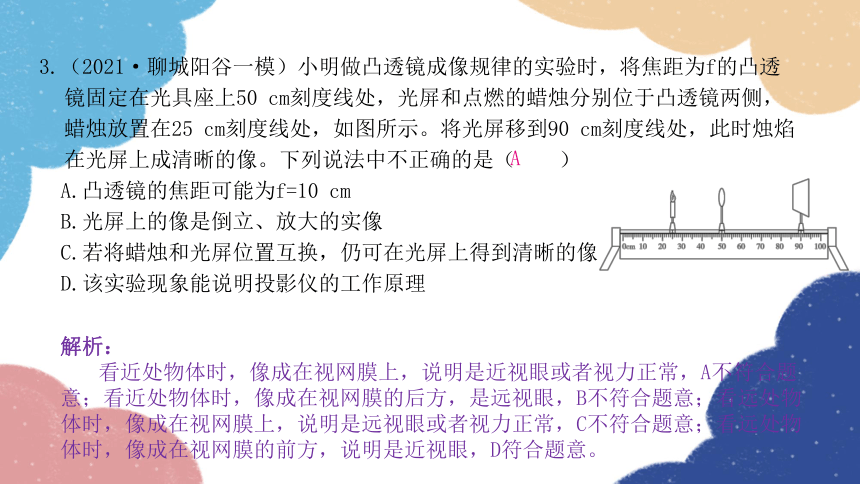

3.(2021·聊城阳谷一模)小明做凸透镜成像规律的实验时,将焦距为f的凸透镜固定在光具座上50 cm刻度线处,光屏和点燃的蜡烛分别位于凸透镜两侧,蜡烛放置在25 cm刻度线处,如图所示。将光屏移到90 cm刻度线处,此时烛焰在光屏上成清晰的像。下列说法中不正确的是( )

A.凸透镜的焦距可能为f=10 cm

B.光屏上的像是倒立、放大的实像

C.若将蜡烛和光屏位置互换,仍可在光屏上得到清晰的像

D.该实验现象能说明投影仪的工作原理

A

解析:

看近处物体时,像成在视网膜上,说明是近视眼或者视力正常,A不符合题意;看近处物体时,像成在视网膜的后方,是远视眼,B不符合题意;看远处物体时,像成在视网膜上,说明是远视眼或者视力正常,C不符合题意;看远处物体时,像成在视网膜的前方,说明是近视眼,D符合题意。

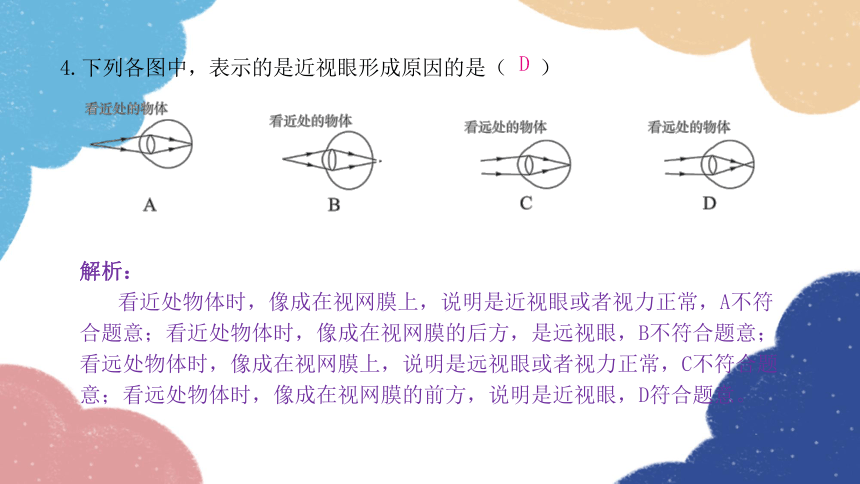

4.下列各图中,表示的是近视眼形成原因的是( )

D

解析:

看近处物体时,像成在视网膜上,说明是近视眼或者视力正常,A不符合题意;看近处物体时,像成在视网膜的后方,是远视眼,B不符合题意;看远处物体时,像成在视网膜上,说明是远视眼或者视力正常,C不符合题意;看远处物体时,像成在视网膜的前方,说明是近视眼,D符合题意。

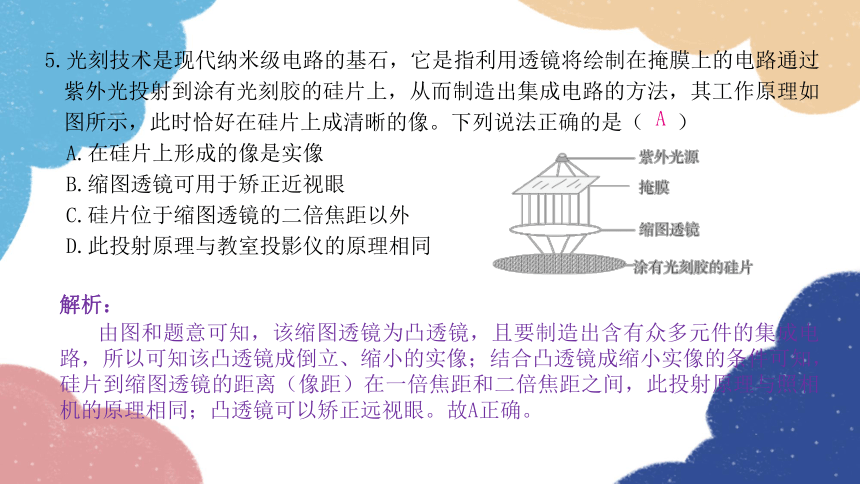

5.光刻技术是现代纳米级电路的基石,它是指利用透镜将绘制在掩膜上的电路通过紫外光投射到涂有光刻胶的硅片上,从而制造出集成电路的方法,其工作原理如图所示,此时恰好在硅片上成清晰的像。下列说法正确的是( )

A.在硅片上形成的像是实像

B.缩图透镜可用于矫正近视眼

C.硅片位于缩图透镜的二倍焦距以外

D.此投射原理与教室投影仪的原理相同

A

解析:

由图和题意可知,该缩图透镜为凸透镜,且要制造出含有众多元件的集成电路,所以可知该凸透镜成倒立、缩小的实像;结合凸透镜成缩小实像的条件可知,硅片到缩图透镜的距离(像距)在一倍焦距和二倍焦距之间,此投射原理与照相机的原理相同;凸透镜可以矫正远视眼。故A正确。

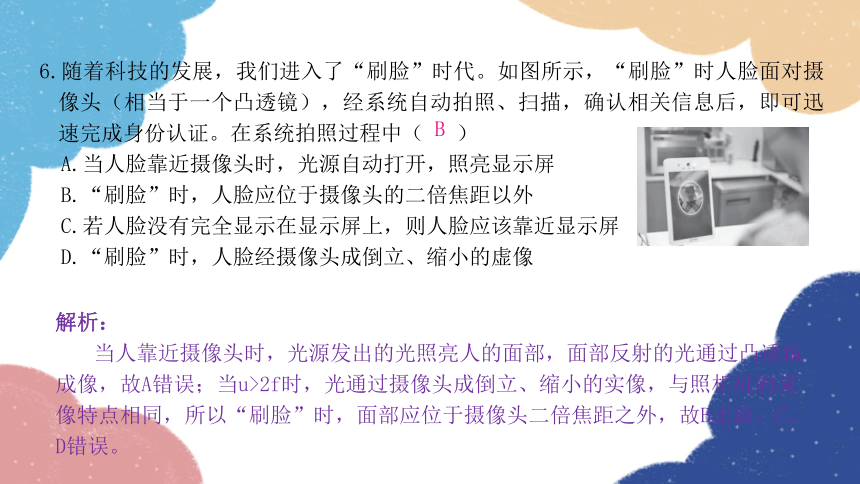

6.随着科技的发展,我们进入了“刷脸”时代。如图所示,“刷脸”时人脸面对摄像头(相当于一个凸透镜),经系统自动拍照、扫描,确认相关信息后,即可迅速完成身份认证。在系统拍照过程中( )

A.当人脸靠近摄像头时,光源自动打开,照亮显示屏

B.“刷脸”时,人脸应位于摄像头的二倍焦距以外

C.若人脸没有完全显示在显示屏上,则人脸应该靠近显示屏

D.“刷脸”时,人脸经摄像头成倒立、缩小的虚像

B

解析:

当人靠近摄像头时,光源发出的光照亮人的面部,面部反射的光通过凸透镜成像,故A错误;当u>2f时,光通过摄像头成倒立、缩小的实像,与照相机的成像特点相同,所以“刷脸”时,面部应位于摄像头二倍焦距之外,故B正确,C、D错误。

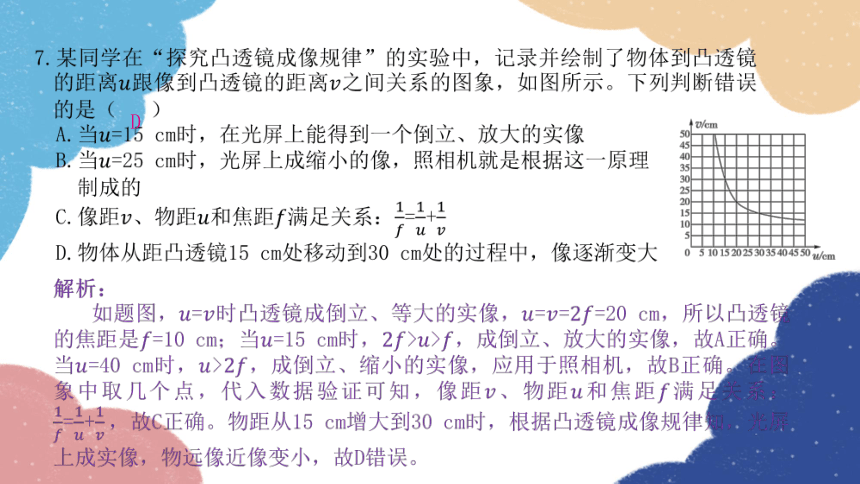

D

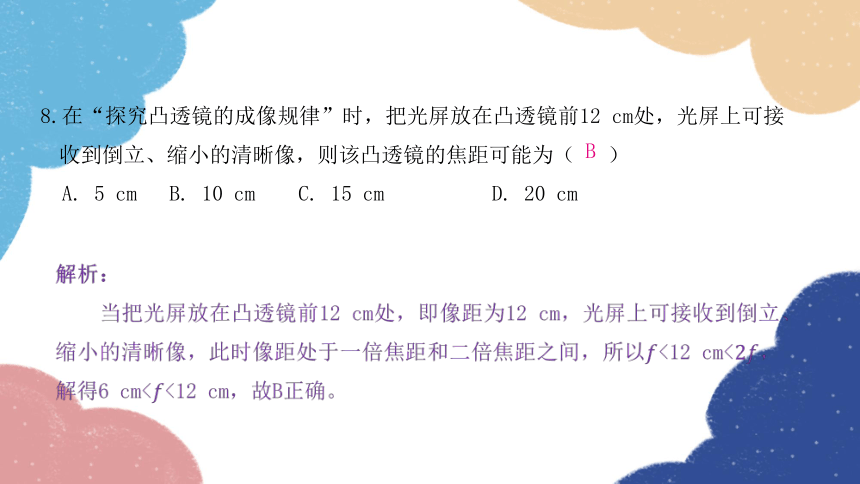

8.在“探究凸透镜的成像规律”时,把光屏放在凸透镜前12 cm处,光屏上可接收到倒立、缩小的清晰像,则该凸透镜的焦距可能为( )

A. 5 cm B. 10 cm C. 15 cm D. 20 cm

B

9.图a是放置在水平桌面上的刻度尺的一部分,图b中甲、乙、丙、丁是通过凸透镜所看到的刻度尺的像。当刻度尺与凸透镜的距离小于一倍焦距时看到的像为( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

B

解析:

当刻度尺与凸透镜的距离小于一倍焦距时,成正立、放大的虚像,看到的像为乙,故选B。

图a

图b

10.有关透镜及其应用,下列说法正确的是( )

A.照相时,要使像变大,照相机应远离物体

B.使用幻灯机时,幻灯片应放在一倍焦距以内

C.放大镜所成的像是正立、放大的虚像

D.近视眼看远处物体,像成在视网膜前方,需用凸透镜矫正

C

解析:

照相时,要使所拍摄景物的像变大,应将照相机的镜头靠近被拍摄物体,这样可使像变大,故A错误;使用幻灯机时,幻灯片应放在一倍焦距和二倍焦距之间,成倒立、放大的实像,故B错误;放大镜成像时,物距小于焦距,成的是正立、放大的虚像,故C正确;近视眼看不清远处的物体,原因是远处物体的像成在视网膜的前方,但是我们可用凹透镜矫正,使光线会聚能力减弱,能使像成在视网膜上,从而看清物体,故D错误。

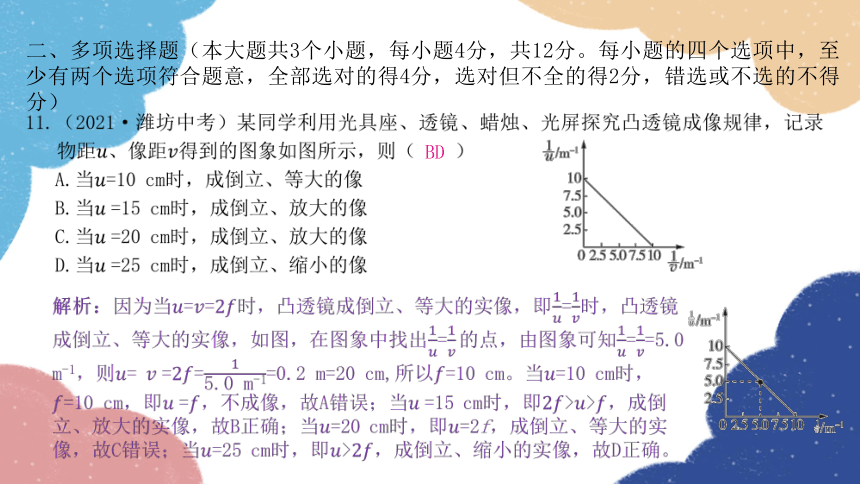

BD

二、多项选择题(本大题共3个小题,每小题4分,共12分。每小题的四个选项中,至少有两个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不选的不得分)

12.(20-21·潍坊寿光期末)在探究凸透镜成像规律的实验中,当蜡烛、凸透镜、光屏位于如图所示的位置时,光屏上呈现一个清晰的烛焰的像。下列说法正确的是( )

A.此时成倒立、放大的实像,与投影仪原理相同

B.此凸透镜的焦距不会大于15 cm

C.透镜不动,蜡烛和光屏同时向右移动,光屏能成实像且像逐渐变小

D.若将近视眼镜的镜片靠近凸透镜左侧放置,适当向右移动光屏,

光屏上能成清晰的实像

ABD

AD

14.如图所示,表示小欣同学用激光分别射向甲、乙两透镜后光的传播路径,由图可知甲透镜应是 透镜,乙透镜应是 透镜(两空均选填“凹”或“凸”)。在甲、乙两幅示意图中,矫正近视眼的是 ;矫正远视眼的是 。(后两空选填“甲”或“乙”)

解析:

通过甲透镜的光线比起入射光线更加远离主光轴,所以甲对光有发散作用,因此甲是凹透镜,能矫正近视眼。通过乙透镜的光线比入射光线向主光轴靠拢,所以乙对光有会聚作用,因此乙是凸透镜,能矫正远视眼。

凹

甲

三、填空题(每空2分,共24分)

凸

乙

15.中国青铜时代始于公元前2 000年左右,具有重要的历史价值和观赏价值。如图所示,考古学家用焦距为10 cm的放大镜观察出土的青铜器件,他看到的是正立、放大的 (选填“虚”或“实”)像。此时,该物体与放大镜的距离应

(选填“>”“=”或“<”)10 cm;用放大镜的镜片制成的眼镜可用于矫正 (选填“近视”或“远视”)眼。

解析:

因放大镜成像时,须将物体放在焦点之内,焦距为10 cm,物距要小于10 cm,此时会成正立、放大的虚像;远视眼是像成在视网膜的后方,要想使像成在视网膜上,应戴一会聚透镜,即凸透镜,所以该眼镜可以用来矫正远视眼。

虚

<

远视

16.如图所示,投影仪的镜头相当于一个凸透镜,在屏幕上可以看到___________

的像。投影仪上有一块平面镜,它的作用是 ,使像能够投射到幕布上。

倒立、放大

改变光的传播方向

17.在探究凸透镜成像规律的实验中,向水透镜内注入适量的水,调节蜡烛、光屏的位置如图所示,发现光屏上得到一个倒立、 的实像。保持蜡烛位置不动,向水透镜内继续注水,将光屏向靠近水透镜的方向移动,又得到蜡烛清晰的像。这一过程模拟了 (选填“近视眼”或“远视眼”)的形成。

解析:

据图可知,此时的物距大于像距,所以成倒立、缩小的实像;保持蜡烛位置不动,向水透镜内继续注水,则水透镜的焦距变短,成的像像距变短,光屏需向靠近水透镜的方向移动,故这一过程模拟了近视眼的形成。

缩小

近视眼

18.清晨,我们常常会看到树枝和树叶上有一些水珠,如图所示。甲图中看到水珠后面远处景物是倒立的,乙图中透过树叶上的水珠观察到树叶清晰的叶脉,则通过 (选填“甲”或“乙”)图中的水珠看到的是物体的实像。

解析:

水珠中间厚,边缘薄,形成一个水凸透镜,叶脉在水凸透镜的一倍焦距以内,成正立、放大的虚像,和放大镜的原理是相同的;甲图中看到水珠后面远处景物是倒立的,是因为物体距离凸透镜稍远,在一倍焦距以外,成倒立的实像。

甲

19.(20-21·潍坊寒亭区期末)图中是通过平面镜反射后的反射光线,请画出通过平面镜的入射光线和经凸透镜后的折射光线,并标出入射角的度数。

解析:

过平面镜的反射点垂直镜面作出法线,因为反射光线与镜面的夹角为30°,则反射角为:90°-30°=60°,则入射角也为60°,根据入射角等于60°在法线右侧作出入射光线,并标出入射角;过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴。

四、作图题(每图4分,共8分)

20.(20-21·德州禹城期末)请将光路图补充完整。

解析:平行于主光轴的光线经凹透镜折射后,折射光线的反向延长线通过焦点;过光心的光线其传播方向不变。

(1)模型中的凸透镜相当于 ,烧瓶的后壁相当于 ,烧瓶中的

液体相当于玻璃体。

五、实验探究题(每空1分,共26分)

解析:(1)模型中的凸透镜相当于晶状体,烧瓶后壁相当于视网膜,烧瓶中的液体相当于玻璃体。

21.用几个有不同焦距的凸透镜和凹透镜、一个能发出平行光束的光源和一组眼睛模型来探究矫正视力的方法,如图所示。

晶状体

视网膜

(2)用平行光束照射每个眼睛模型,根据光束聚焦的位置可以确定甲是 眼模型,乙是 眼模型,丙是 眼模型。

解析:(2)甲图光线经过凸透镜正好会聚在烧瓶后壁,说明物体能正常成像在视网膜上,故甲是正常的眼睛模型;乙图物体不能正常成像在视网膜上,而是落在视网膜前,所以乙是近视眼模型;丙图物体不能正常成像在视网膜上,而是落在视网膜后面,所以丙是远视眼模型。

21.用几个有不同焦距的凸透镜和凹透镜、一个能发出平行光束的光源和一组眼睛模型来探究矫正视力的方法,如图所示。

正常

近视

远视

(3)在研究近视眼的矫正过程中,你认为应在 (选填“甲”“乙”或

“丙”)眼模型前加一个焦距合适的 透镜,使光束会聚在视网膜上。

解析:(3)近视眼能看清近处的物体,不能看清远处的物体,是因为近视眼的晶状体太厚,使像成在视网膜的前方,需要配戴凹透镜进行矫正,即在乙模型前加一个薄厚(或度数)合适的凹透镜,使光束会聚在视网膜上。

21.用几个有不同焦距的凸透镜和凹透镜、一个能发出平行光束的光源和一组眼睛模型来探究矫正视力的方法,如图所示。

乙

凹

(1)如图甲,在白屏上画一个箭头,放在透明磁带盒的下方,在磁带盒上表面上

滴一滴水,小水滴可看作一个焦距很小的 镜。

解析:(1)小水滴接近半球形,中间厚、边缘薄,可以看作是一个焦距很小的凸透镜;

22.如图所示是用自制水滴显微镜探究显微镜工作原理的实验。

凸透

①透过这个小水滴,若看到一个与原来方向相同的、放大的箭头,则该箭头是

(选填“实”或“虚”)像。

②在不调整水滴与箭头距离的情况下,把水滴变厚,直至看到与原来方向相反的、

放大了的箭头,则该箭头是 (选填“实”或“虚”)像,此时如果磁带

盒的厚度是12 mm,那么最终水滴凸透镜的焦距范围

。

22.如图所示是用自制水滴显微镜探究显微镜工作原理的实验。

虚

实

(2)如图乙:制作一个显微镜,本实验以小水滴作为显微镜的 (选填

“物”或“目”)镜,图中凸透镜的作用与 (选填“照相机”

“投影仪”或“放大镜”)的作用类似。

解析:(2)小水滴接近半球形,所以其相当于一个焦距很小的凸透镜,是当作显微镜的物镜来使用的;由乙图可知,凸透镜在上面,相当于目镜;凸透镜是一个放大镜,成的是一个正立、放大的虚像;由此可以看出图中凸透镜的作用与放大镜的作用类似。

22.如图所示是用自制水滴显微镜探究显微镜工作原理的实验。

物

放大镜

(1)如图甲所示,玲玲让太阳光正对着凸透镜照射,把光屏置于另一侧,改变光

屏与凸透镜的距离,直到光屏上出现一个最小、最亮的光斑,测得凸透镜的

焦距是 cm。

解析:(1)由图甲知,凸透镜的焦距为f=40.0 cm-30.0 cm=10.0 cm;

23.(20-21·德州禹城期末)下面是玲玲探究“凸透镜成像规律”的实验。

10.0

(2)玲玲将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛并调整烛焰、凸透

镜、光屏三者的中心在 。

解析:(2)将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,为使像能成在光屏的中央,调整烛焰、凸透镜、光屏三者的中心在同一高度;

23.(20-21·德州禹城期末)下面是玲玲探究“凸透镜成像规律”的实验。

同一高度

(3)玲玲将凸透镜固定在光具座50 cm的刻度线处,将蜡烛和光屏移至如图乙所

示的位置时,光屏上出现了烛焰清晰的像,该成像原理在实际生活中的应用

是 。(选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)

解析:

(3)由图乙可知,当蜡烛位于20 cm刻度线处,物距为30 cm,则大于二倍焦距,而像距大于一倍焦距、小于二倍焦距,所以在光屏上成清晰的倒立、缩小的实像,生活中的照相机就是利用这样的成像原理制成的;

23.(20-21·德州禹城期末)下面是玲玲探究“凸透镜成像规律”的实验。

照相机

(4)实验过程中蜡烛由于燃烧而变短,为了使像仍能成在光屏中央,这时需要

(选填“向上”或“向下”)移动光屏。

解析:(4)蜡烛在燃烧中不断缩短,向下移动,光屏上的像向上移动,要使像能够成在光屏中央,这时需要向上移动光屏;

23.(20-21·德州禹城期末)下面是玲玲探究“凸透镜成像规律”的实验。

向上

(5)若固定凸透镜不动,向左移动蜡烛,为了还可在光屏上得到一个清晰的像,

光屏应该向 (选填“右”或“左”)移动,其所成的像 (选

填“变大”“变小”或“不变”)。

解析:

(5)若固定凸透镜不动,向左移动蜡烛,为了能在光屏上再次看到烛焰清晰的像,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小,她应将光屏向靠近透镜的方向移动,即光屏应该向左移动,像距变小了,所以此时的像与(3)中的像相比,像将变小。

23.(20-21·德州禹城期末)下面是玲玲探究“凸透镜成像规律”的实验。

左

变小

解析:(1)根据凸透镜成像规律知:倒立的实像可以是放大的、缩小的,也可以是等大的。

24. 学习凸透镜成像时,老师用光具座等器材进行演示实验,光屏上有时可以找到缩小的烛焰像,有时可以找到放大的烛焰像。

(1)基于以上事实,同学们推测光屏上应该还能找到 的烛焰像。

等大

解析:(2)①分析比较实验1~7中像距随物距的变化关系可初步得出:同一凸透镜成实像时,物距变大,像距变小;或物距变小,像距变大。

24. 学习凸透镜成像时,老师用光具座等器材进行演示实验,光屏上有时可以找到缩小的烛焰像,有时可以找到放大的烛焰像。

(2)为了探究物体通过凸透镜在光屏上成像的规律,全班同学进行分组实验。甲小组从不同凸透镜中选用了焦距为10 cm的透镜进行实验。下表是他们记录的部分实验数据。

①分析实验序号1~7中像距随物距的变化关系可初步得出:物体通过同一凸透镜在光屏上成像时, 。

物距越大,像距越小

解析:(2)②将表中物距的数据,分别与凸透镜一倍焦距及二倍焦距进行比较后得到:一倍焦距是实像与虚像的分界点,一倍焦距以外是实像,一倍焦距以内是虚像,所以当物距大于一倍焦距时成倒立的实像;二倍焦距是放大像与缩小像的分界点,二倍焦距以外是缩小的像,以内是放大的像,所以当物距在大于一倍焦距、小于二倍焦距时成倒立、放大的实像。

②甲小组同学将表中物距的数据,分别与凸透镜一倍焦距及二倍焦距进行比较后,可初步归纳得出:当物距满足 时,物体通过凸透镜能在光屏上成像;当物距满足 时,物体通过凸透镜在光屏上成的像是放大的。

大于一倍焦距

大于一倍焦距、小于二倍焦距

③实验序号 中的数据支持同学们的推测,但要验证其是否具有普遍性,下列拟进一步探究的方案中,合理的是 。

A.改变物距的大小再进行多次实验

B.换用不同焦距的凸透镜进行实验

C.与其他小组的实验数据进行交流

4

BC

解析:(2)④同一凸透镜,物距一定时,像距也应一定,乙组实验中测得的像距不同,若他们的数据差别不是因为长度测量误差导致的,则原因可能是光屏上还没有出现清晰的像就测像距。

④乙小组同学使用相同的实验器材探究,但是与甲组同学的数据对比发现:当物距为40 cm时,他们所测像距为14 cm;当物距为16 cm时,所测像距为27 cm。若乙组同学测量读数正确,你认为出现这种情况的原因是

。

光屏上还没有出现清晰的像就测像距

第五章 过关检测卷

一、单项选择题(本大题共10个小题,每小题3分,共30分。每小题的四个选项中, 只有一个选项符合题意)

解析:在图中,从光通过透镜的情形可知,甲、乙、丁的折射光线相对于入射光线是发散的,所以甲、乙、丁都是凹透镜;只有丙图折射光线变得会聚了,丙是凸透镜。故A、C、D错误,B正确。

1.如图画出了光通过透镜的情形(图中透镜未画出),其中透镜为凹

透镜的是( )

A.甲、乙、丙 B.甲、乙、丁 C.乙、丁 D.甲、乙、丙、丁

B

2.如图所示,北京故宫“紫禁城上元之夜”被点亮,美不胜收,下列说法正确的是( )

A.甲图中的光柱说明光线是真实存在的

B.乙图中的月亮是光源

C.丙图中以艺术灯光形式投影于古建筑屋顶上的图像是倒立、放大的实像

D.不同角度的游客都能看到丙图中古建筑屋顶上的图像是发生了镜面反射

C

解析:

题图甲中的光柱说明光沿直线传播,不能说明光线是真实存在的,故A错误。题图乙中的月亮不能自行发光,不是光源,故B错误。投影仪成倒立、放大的实像,故C正确。不同角度的游客都能看到题图丙中古建筑屋顶上的图像是由于发生了漫反射,故D错误。故选C。

3.(2021·聊城阳谷一模)小明做凸透镜成像规律的实验时,将焦距为f的凸透镜固定在光具座上50 cm刻度线处,光屏和点燃的蜡烛分别位于凸透镜两侧,蜡烛放置在25 cm刻度线处,如图所示。将光屏移到90 cm刻度线处,此时烛焰在光屏上成清晰的像。下列说法中不正确的是( )

A.凸透镜的焦距可能为f=10 cm

B.光屏上的像是倒立、放大的实像

C.若将蜡烛和光屏位置互换,仍可在光屏上得到清晰的像

D.该实验现象能说明投影仪的工作原理

A

解析:

看近处物体时,像成在视网膜上,说明是近视眼或者视力正常,A不符合题意;看近处物体时,像成在视网膜的后方,是远视眼,B不符合题意;看远处物体时,像成在视网膜上,说明是远视眼或者视力正常,C不符合题意;看远处物体时,像成在视网膜的前方,说明是近视眼,D符合题意。

4.下列各图中,表示的是近视眼形成原因的是( )

D

解析:

看近处物体时,像成在视网膜上,说明是近视眼或者视力正常,A不符合题意;看近处物体时,像成在视网膜的后方,是远视眼,B不符合题意;看远处物体时,像成在视网膜上,说明是远视眼或者视力正常,C不符合题意;看远处物体时,像成在视网膜的前方,说明是近视眼,D符合题意。

5.光刻技术是现代纳米级电路的基石,它是指利用透镜将绘制在掩膜上的电路通过紫外光投射到涂有光刻胶的硅片上,从而制造出集成电路的方法,其工作原理如图所示,此时恰好在硅片上成清晰的像。下列说法正确的是( )

A.在硅片上形成的像是实像

B.缩图透镜可用于矫正近视眼

C.硅片位于缩图透镜的二倍焦距以外

D.此投射原理与教室投影仪的原理相同

A

解析:

由图和题意可知,该缩图透镜为凸透镜,且要制造出含有众多元件的集成电路,所以可知该凸透镜成倒立、缩小的实像;结合凸透镜成缩小实像的条件可知,硅片到缩图透镜的距离(像距)在一倍焦距和二倍焦距之间,此投射原理与照相机的原理相同;凸透镜可以矫正远视眼。故A正确。

6.随着科技的发展,我们进入了“刷脸”时代。如图所示,“刷脸”时人脸面对摄像头(相当于一个凸透镜),经系统自动拍照、扫描,确认相关信息后,即可迅速完成身份认证。在系统拍照过程中( )

A.当人脸靠近摄像头时,光源自动打开,照亮显示屏

B.“刷脸”时,人脸应位于摄像头的二倍焦距以外

C.若人脸没有完全显示在显示屏上,则人脸应该靠近显示屏

D.“刷脸”时,人脸经摄像头成倒立、缩小的虚像

B

解析:

当人靠近摄像头时,光源发出的光照亮人的面部,面部反射的光通过凸透镜成像,故A错误;当u>2f时,光通过摄像头成倒立、缩小的实像,与照相机的成像特点相同,所以“刷脸”时,面部应位于摄像头二倍焦距之外,故B正确,C、D错误。

D

8.在“探究凸透镜的成像规律”时,把光屏放在凸透镜前12 cm处,光屏上可接收到倒立、缩小的清晰像,则该凸透镜的焦距可能为( )

A. 5 cm B. 10 cm C. 15 cm D. 20 cm

B

9.图a是放置在水平桌面上的刻度尺的一部分,图b中甲、乙、丙、丁是通过凸透镜所看到的刻度尺的像。当刻度尺与凸透镜的距离小于一倍焦距时看到的像为( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

B

解析:

当刻度尺与凸透镜的距离小于一倍焦距时,成正立、放大的虚像,看到的像为乙,故选B。

图a

图b

10.有关透镜及其应用,下列说法正确的是( )

A.照相时,要使像变大,照相机应远离物体

B.使用幻灯机时,幻灯片应放在一倍焦距以内

C.放大镜所成的像是正立、放大的虚像

D.近视眼看远处物体,像成在视网膜前方,需用凸透镜矫正

C

解析:

照相时,要使所拍摄景物的像变大,应将照相机的镜头靠近被拍摄物体,这样可使像变大,故A错误;使用幻灯机时,幻灯片应放在一倍焦距和二倍焦距之间,成倒立、放大的实像,故B错误;放大镜成像时,物距小于焦距,成的是正立、放大的虚像,故C正确;近视眼看不清远处的物体,原因是远处物体的像成在视网膜的前方,但是我们可用凹透镜矫正,使光线会聚能力减弱,能使像成在视网膜上,从而看清物体,故D错误。

BD

二、多项选择题(本大题共3个小题,每小题4分,共12分。每小题的四个选项中,至少有两个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不选的不得分)

12.(20-21·潍坊寿光期末)在探究凸透镜成像规律的实验中,当蜡烛、凸透镜、光屏位于如图所示的位置时,光屏上呈现一个清晰的烛焰的像。下列说法正确的是( )

A.此时成倒立、放大的实像,与投影仪原理相同

B.此凸透镜的焦距不会大于15 cm

C.透镜不动,蜡烛和光屏同时向右移动,光屏能成实像且像逐渐变小

D.若将近视眼镜的镜片靠近凸透镜左侧放置,适当向右移动光屏,

光屏上能成清晰的实像

ABD

AD

14.如图所示,表示小欣同学用激光分别射向甲、乙两透镜后光的传播路径,由图可知甲透镜应是 透镜,乙透镜应是 透镜(两空均选填“凹”或“凸”)。在甲、乙两幅示意图中,矫正近视眼的是 ;矫正远视眼的是 。(后两空选填“甲”或“乙”)

解析:

通过甲透镜的光线比起入射光线更加远离主光轴,所以甲对光有发散作用,因此甲是凹透镜,能矫正近视眼。通过乙透镜的光线比入射光线向主光轴靠拢,所以乙对光有会聚作用,因此乙是凸透镜,能矫正远视眼。

凹

甲

三、填空题(每空2分,共24分)

凸

乙

15.中国青铜时代始于公元前2 000年左右,具有重要的历史价值和观赏价值。如图所示,考古学家用焦距为10 cm的放大镜观察出土的青铜器件,他看到的是正立、放大的 (选填“虚”或“实”)像。此时,该物体与放大镜的距离应

(选填“>”“=”或“<”)10 cm;用放大镜的镜片制成的眼镜可用于矫正 (选填“近视”或“远视”)眼。

解析:

因放大镜成像时,须将物体放在焦点之内,焦距为10 cm,物距要小于10 cm,此时会成正立、放大的虚像;远视眼是像成在视网膜的后方,要想使像成在视网膜上,应戴一会聚透镜,即凸透镜,所以该眼镜可以用来矫正远视眼。

虚

<

远视

16.如图所示,投影仪的镜头相当于一个凸透镜,在屏幕上可以看到___________

的像。投影仪上有一块平面镜,它的作用是 ,使像能够投射到幕布上。

倒立、放大

改变光的传播方向

17.在探究凸透镜成像规律的实验中,向水透镜内注入适量的水,调节蜡烛、光屏的位置如图所示,发现光屏上得到一个倒立、 的实像。保持蜡烛位置不动,向水透镜内继续注水,将光屏向靠近水透镜的方向移动,又得到蜡烛清晰的像。这一过程模拟了 (选填“近视眼”或“远视眼”)的形成。

解析:

据图可知,此时的物距大于像距,所以成倒立、缩小的实像;保持蜡烛位置不动,向水透镜内继续注水,则水透镜的焦距变短,成的像像距变短,光屏需向靠近水透镜的方向移动,故这一过程模拟了近视眼的形成。

缩小

近视眼

18.清晨,我们常常会看到树枝和树叶上有一些水珠,如图所示。甲图中看到水珠后面远处景物是倒立的,乙图中透过树叶上的水珠观察到树叶清晰的叶脉,则通过 (选填“甲”或“乙”)图中的水珠看到的是物体的实像。

解析:

水珠中间厚,边缘薄,形成一个水凸透镜,叶脉在水凸透镜的一倍焦距以内,成正立、放大的虚像,和放大镜的原理是相同的;甲图中看到水珠后面远处景物是倒立的,是因为物体距离凸透镜稍远,在一倍焦距以外,成倒立的实像。

甲

19.(20-21·潍坊寒亭区期末)图中是通过平面镜反射后的反射光线,请画出通过平面镜的入射光线和经凸透镜后的折射光线,并标出入射角的度数。

解析:

过平面镜的反射点垂直镜面作出法线,因为反射光线与镜面的夹角为30°,则反射角为:90°-30°=60°,则入射角也为60°,根据入射角等于60°在法线右侧作出入射光线,并标出入射角;过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴。

四、作图题(每图4分,共8分)

20.(20-21·德州禹城期末)请将光路图补充完整。

解析:平行于主光轴的光线经凹透镜折射后,折射光线的反向延长线通过焦点;过光心的光线其传播方向不变。

(1)模型中的凸透镜相当于 ,烧瓶的后壁相当于 ,烧瓶中的

液体相当于玻璃体。

五、实验探究题(每空1分,共26分)

解析:(1)模型中的凸透镜相当于晶状体,烧瓶后壁相当于视网膜,烧瓶中的液体相当于玻璃体。

21.用几个有不同焦距的凸透镜和凹透镜、一个能发出平行光束的光源和一组眼睛模型来探究矫正视力的方法,如图所示。

晶状体

视网膜

(2)用平行光束照射每个眼睛模型,根据光束聚焦的位置可以确定甲是 眼模型,乙是 眼模型,丙是 眼模型。

解析:(2)甲图光线经过凸透镜正好会聚在烧瓶后壁,说明物体能正常成像在视网膜上,故甲是正常的眼睛模型;乙图物体不能正常成像在视网膜上,而是落在视网膜前,所以乙是近视眼模型;丙图物体不能正常成像在视网膜上,而是落在视网膜后面,所以丙是远视眼模型。

21.用几个有不同焦距的凸透镜和凹透镜、一个能发出平行光束的光源和一组眼睛模型来探究矫正视力的方法,如图所示。

正常

近视

远视

(3)在研究近视眼的矫正过程中,你认为应在 (选填“甲”“乙”或

“丙”)眼模型前加一个焦距合适的 透镜,使光束会聚在视网膜上。

解析:(3)近视眼能看清近处的物体,不能看清远处的物体,是因为近视眼的晶状体太厚,使像成在视网膜的前方,需要配戴凹透镜进行矫正,即在乙模型前加一个薄厚(或度数)合适的凹透镜,使光束会聚在视网膜上。

21.用几个有不同焦距的凸透镜和凹透镜、一个能发出平行光束的光源和一组眼睛模型来探究矫正视力的方法,如图所示。

乙

凹

(1)如图甲,在白屏上画一个箭头,放在透明磁带盒的下方,在磁带盒上表面上

滴一滴水,小水滴可看作一个焦距很小的 镜。

解析:(1)小水滴接近半球形,中间厚、边缘薄,可以看作是一个焦距很小的凸透镜;

22.如图所示是用自制水滴显微镜探究显微镜工作原理的实验。

凸透

①透过这个小水滴,若看到一个与原来方向相同的、放大的箭头,则该箭头是

(选填“实”或“虚”)像。

②在不调整水滴与箭头距离的情况下,把水滴变厚,直至看到与原来方向相反的、

放大了的箭头,则该箭头是 (选填“实”或“虚”)像,此时如果磁带

盒的厚度是12 mm,那么最终水滴凸透镜的焦距范围

。

22.如图所示是用自制水滴显微镜探究显微镜工作原理的实验。

虚

实

(2)如图乙:制作一个显微镜,本实验以小水滴作为显微镜的 (选填

“物”或“目”)镜,图中凸透镜的作用与 (选填“照相机”

“投影仪”或“放大镜”)的作用类似。

解析:(2)小水滴接近半球形,所以其相当于一个焦距很小的凸透镜,是当作显微镜的物镜来使用的;由乙图可知,凸透镜在上面,相当于目镜;凸透镜是一个放大镜,成的是一个正立、放大的虚像;由此可以看出图中凸透镜的作用与放大镜的作用类似。

22.如图所示是用自制水滴显微镜探究显微镜工作原理的实验。

物

放大镜

(1)如图甲所示,玲玲让太阳光正对着凸透镜照射,把光屏置于另一侧,改变光

屏与凸透镜的距离,直到光屏上出现一个最小、最亮的光斑,测得凸透镜的

焦距是 cm。

解析:(1)由图甲知,凸透镜的焦距为f=40.0 cm-30.0 cm=10.0 cm;

23.(20-21·德州禹城期末)下面是玲玲探究“凸透镜成像规律”的实验。

10.0

(2)玲玲将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛并调整烛焰、凸透

镜、光屏三者的中心在 。

解析:(2)将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,为使像能成在光屏的中央,调整烛焰、凸透镜、光屏三者的中心在同一高度;

23.(20-21·德州禹城期末)下面是玲玲探究“凸透镜成像规律”的实验。

同一高度

(3)玲玲将凸透镜固定在光具座50 cm的刻度线处,将蜡烛和光屏移至如图乙所

示的位置时,光屏上出现了烛焰清晰的像,该成像原理在实际生活中的应用

是 。(选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)

解析:

(3)由图乙可知,当蜡烛位于20 cm刻度线处,物距为30 cm,则大于二倍焦距,而像距大于一倍焦距、小于二倍焦距,所以在光屏上成清晰的倒立、缩小的实像,生活中的照相机就是利用这样的成像原理制成的;

23.(20-21·德州禹城期末)下面是玲玲探究“凸透镜成像规律”的实验。

照相机

(4)实验过程中蜡烛由于燃烧而变短,为了使像仍能成在光屏中央,这时需要

(选填“向上”或“向下”)移动光屏。

解析:(4)蜡烛在燃烧中不断缩短,向下移动,光屏上的像向上移动,要使像能够成在光屏中央,这时需要向上移动光屏;

23.(20-21·德州禹城期末)下面是玲玲探究“凸透镜成像规律”的实验。

向上

(5)若固定凸透镜不动,向左移动蜡烛,为了还可在光屏上得到一个清晰的像,

光屏应该向 (选填“右”或“左”)移动,其所成的像 (选

填“变大”“变小”或“不变”)。

解析:

(5)若固定凸透镜不动,向左移动蜡烛,为了能在光屏上再次看到烛焰清晰的像,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小,她应将光屏向靠近透镜的方向移动,即光屏应该向左移动,像距变小了,所以此时的像与(3)中的像相比,像将变小。

23.(20-21·德州禹城期末)下面是玲玲探究“凸透镜成像规律”的实验。

左

变小

解析:(1)根据凸透镜成像规律知:倒立的实像可以是放大的、缩小的,也可以是等大的。

24. 学习凸透镜成像时,老师用光具座等器材进行演示实验,光屏上有时可以找到缩小的烛焰像,有时可以找到放大的烛焰像。

(1)基于以上事实,同学们推测光屏上应该还能找到 的烛焰像。

等大

解析:(2)①分析比较实验1~7中像距随物距的变化关系可初步得出:同一凸透镜成实像时,物距变大,像距变小;或物距变小,像距变大。

24. 学习凸透镜成像时,老师用光具座等器材进行演示实验,光屏上有时可以找到缩小的烛焰像,有时可以找到放大的烛焰像。

(2)为了探究物体通过凸透镜在光屏上成像的规律,全班同学进行分组实验。甲小组从不同凸透镜中选用了焦距为10 cm的透镜进行实验。下表是他们记录的部分实验数据。

①分析实验序号1~7中像距随物距的变化关系可初步得出:物体通过同一凸透镜在光屏上成像时, 。

物距越大,像距越小

解析:(2)②将表中物距的数据,分别与凸透镜一倍焦距及二倍焦距进行比较后得到:一倍焦距是实像与虚像的分界点,一倍焦距以外是实像,一倍焦距以内是虚像,所以当物距大于一倍焦距时成倒立的实像;二倍焦距是放大像与缩小像的分界点,二倍焦距以外是缩小的像,以内是放大的像,所以当物距在大于一倍焦距、小于二倍焦距时成倒立、放大的实像。

②甲小组同学将表中物距的数据,分别与凸透镜一倍焦距及二倍焦距进行比较后,可初步归纳得出:当物距满足 时,物体通过凸透镜能在光屏上成像;当物距满足 时,物体通过凸透镜在光屏上成的像是放大的。

大于一倍焦距

大于一倍焦距、小于二倍焦距

③实验序号 中的数据支持同学们的推测,但要验证其是否具有普遍性,下列拟进一步探究的方案中,合理的是 。

A.改变物距的大小再进行多次实验

B.换用不同焦距的凸透镜进行实验

C.与其他小组的实验数据进行交流

4

BC

解析:(2)④同一凸透镜,物距一定时,像距也应一定,乙组实验中测得的像距不同,若他们的数据差别不是因为长度测量误差导致的,则原因可能是光屏上还没有出现清晰的像就测像距。

④乙小组同学使用相同的实验器材探究,但是与甲组同学的数据对比发现:当物距为40 cm时,他们所测像距为14 cm;当物距为16 cm时,所测像距为27 cm。若乙组同学测量读数正确,你认为出现这种情况的原因是

。

光屏上还没有出现清晰的像就测像距

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活