1.1 子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.1 子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-14 19:02:23 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

《论语》

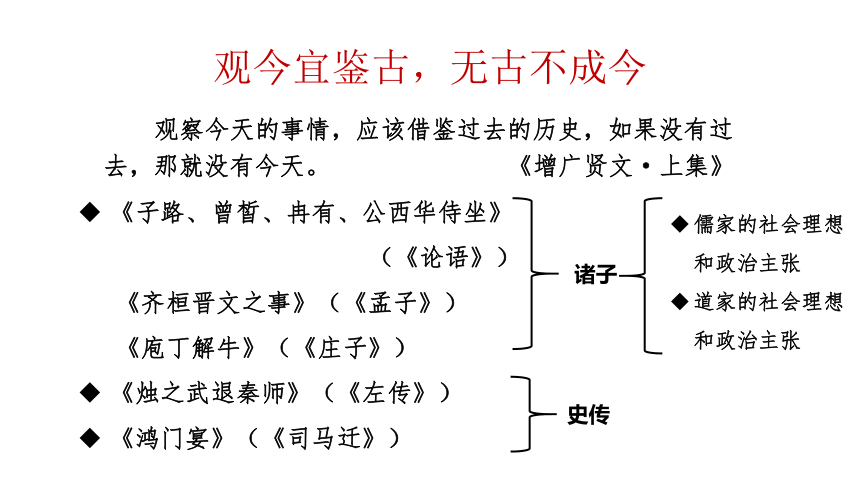

观今宜鉴古,无古不成今

观察今天的事情,应该借鉴过去的历史,如果没有过去,那就没有今天。 《增广贤文·上集》

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

(《论语》)

《齐桓晋文之事》(《孟子》)

《庖丁解牛》(《庄子》)

《烛之武退秦师》(《左传》)

《鸿门宴》(《司马迁》)

诸子

史传

儒家的社会理想和政治主张

道家的社会理想和政治主张

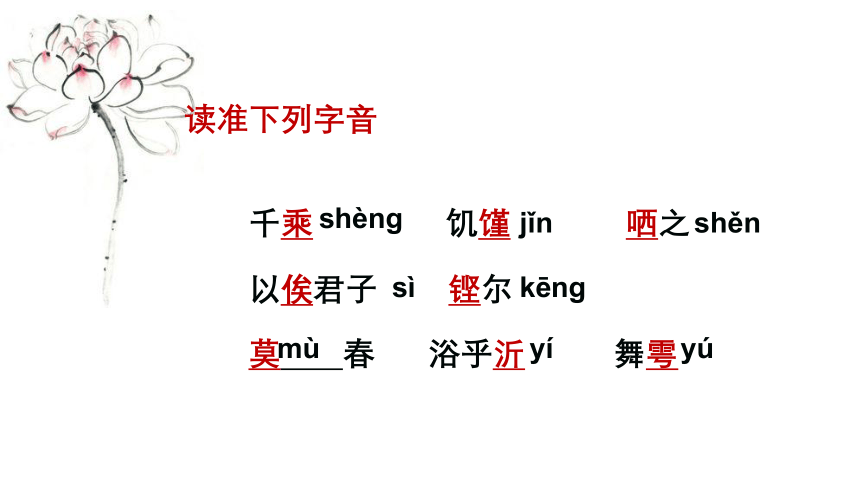

读准下列字音

千乘 饥馑 哂之

以俟君子 铿尔

莫 春 浴乎沂 舞雩

shèng

jǐn

shěn

sì

kēng

mù

yí

yú

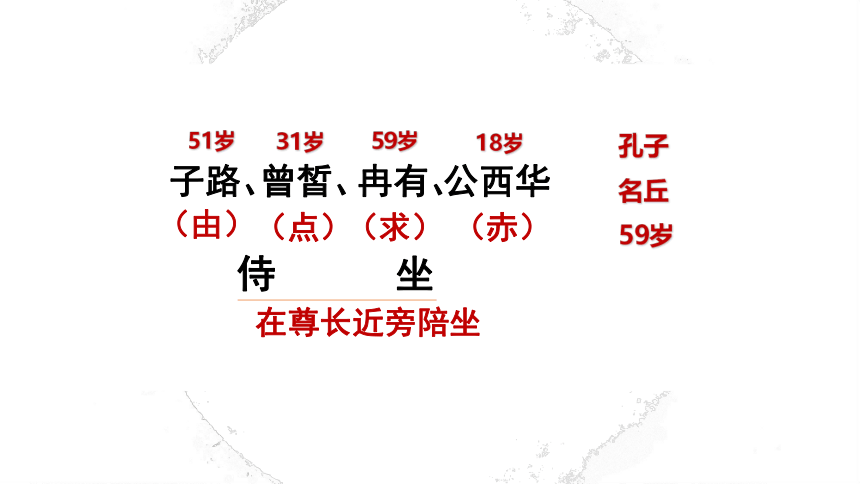

子路、

冉有、

曾皙、

公西华

侍 坐

(由)

(点)

(求)

(赤)

在尊长近旁陪坐

51岁

31岁

59岁

18岁

孔子

名丘

59岁

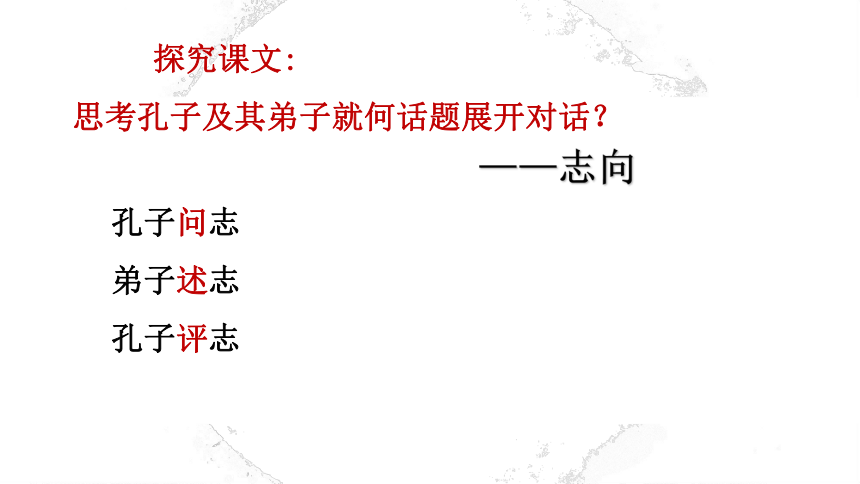

孔子问志

弟子述志

孔子评志

探究课文:

思考孔子及其弟子就何话题展开对话?

——志向

孔子问志

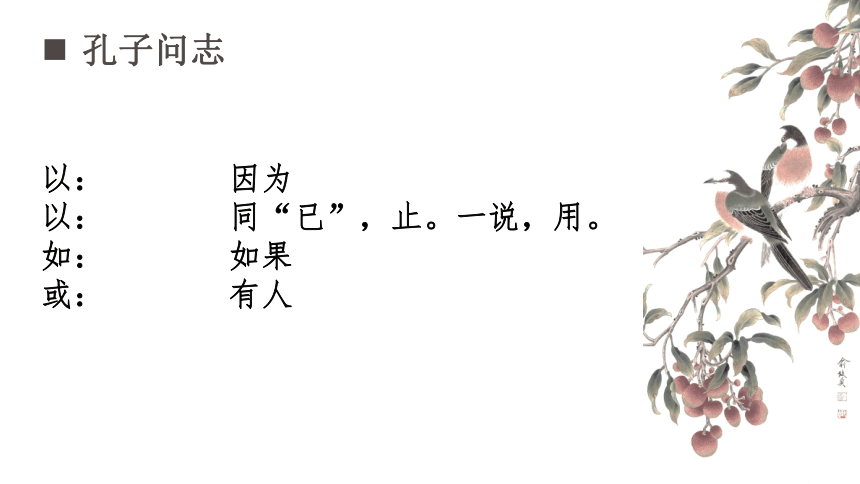

以:

以:

如:

或:

因为

同“已”,止。一说,用。

如果

有人

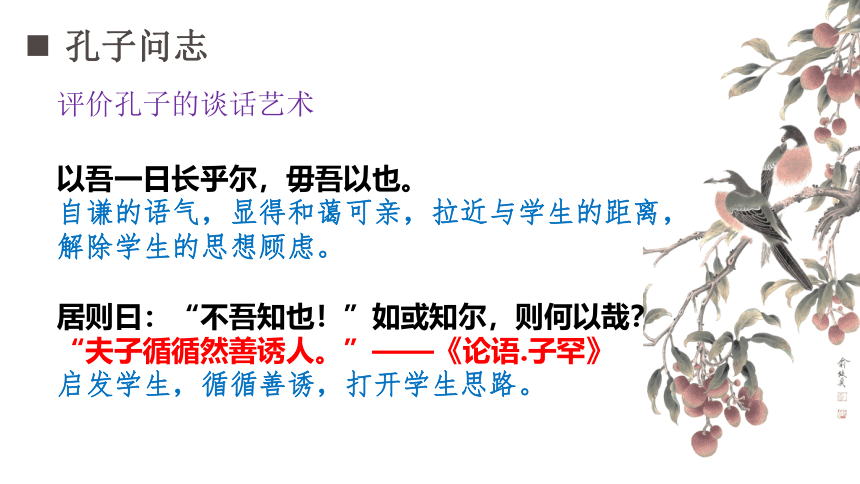

孔子问志

以吾一日长乎尔,毋吾以也。

自谦的语气,显得和蔼可亲,拉近与学生的距离,

解除学生的思想顾虑。

居则曰:“不吾知也!”如或知尔,则何以哉?

“夫子循循然善诱人。”——《论语.子罕》

启发学生,循循善诱,打开学生思路。

评价孔子的谈话艺术

四子的“志”各是什么,

孔子作何反应

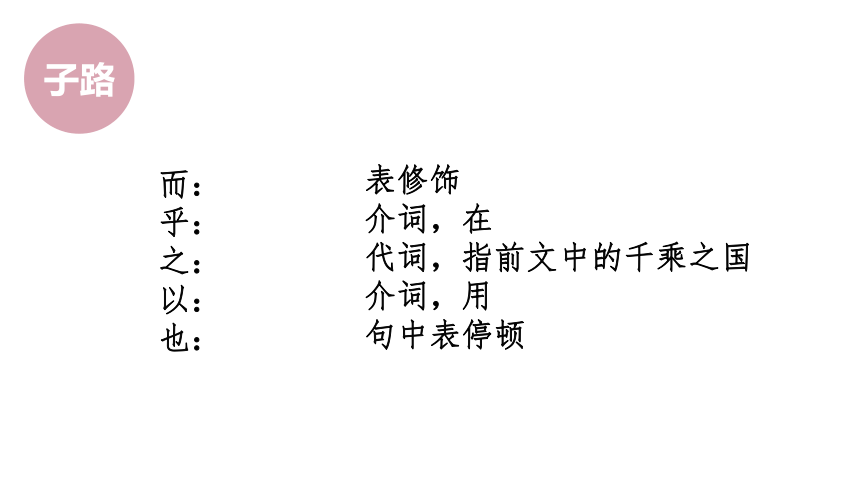

子路

而:

乎:

之:

以:

也:

表修饰

介词,在

代词,指前文中的千乘之国

介词,用

句中表停顿

子路

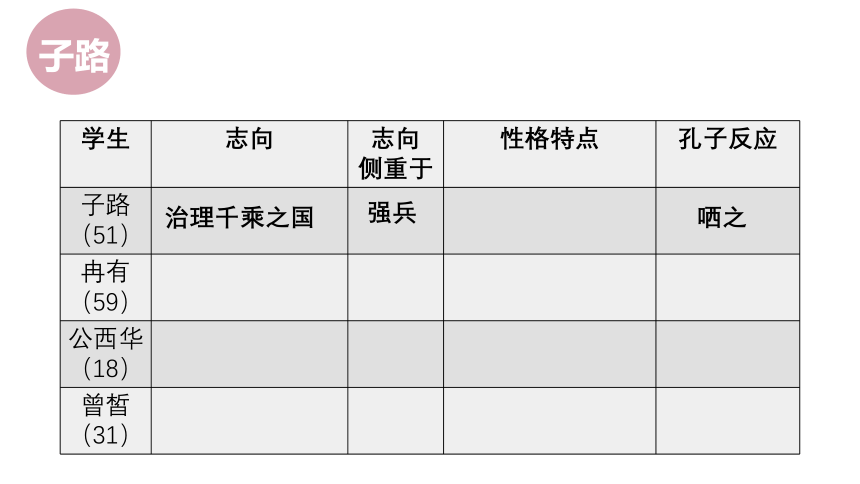

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51)

冉有 (59)

公西华(18)

曾皙 (31)

治理千乘之国

哂之

强兵

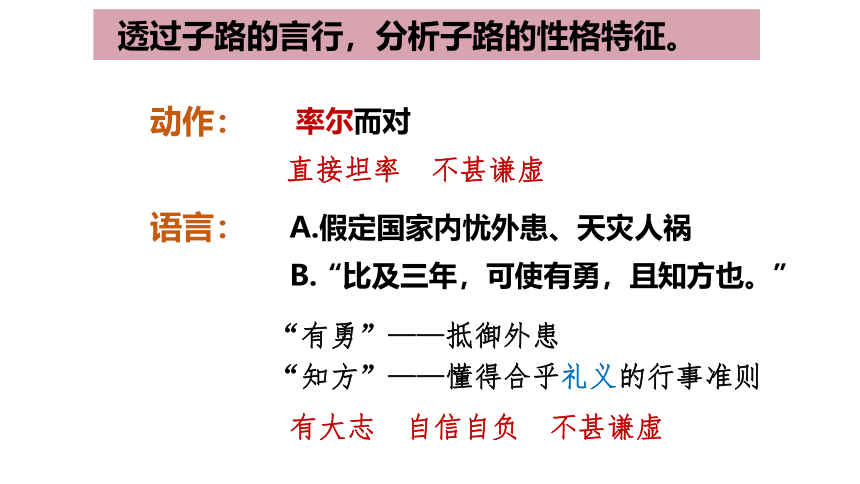

透过子路的言行,分析子路的性格特征。

动作:

率尔而对

直接坦率 不甚谦虚

语言:

A.假定国家内忧外患、天灾人祸

有大志 自信自负 不甚谦虚

B.“比及三年,可使有勇,且知方也。”

“有勇”——抵御外患

“知方”——懂得合乎礼义的行事准则

“知方”,是否符合孔子的治国主张?

“为政以德”、“为国以礼”

子路强调“知方”,正是秉承了老师对百姓“教之”、使“民信之”的“为国以礼”的礼治要求。

为何哂由?

“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

能以礼让为国乎,何有?不能以礼让为国,如礼何?

——《论语.里仁》

能用礼让的原则来治理国家吗?难道这有什么困难吗?

如果不能用礼让的原则来治理国家,又怎么能实行礼制呢?

委婉批评:批评子路不谦让

赞许:赞许子路的坦率

子路真有实现其抱负的本领么?

孟武伯打听子路的本领。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也(可以让他主持这里的军政工作)”。

季康子问:“仲由,可使从政也与?”(可以让它管理政事吗) 子曰:“由也果 ,于从政乎何有?”(仲由果断,管理政事有什么困难呢?)

子路印象

1.仲由字子路,卞人也。少孔子九岁。子路性鄙,好勇力,志伉直,冠雄鸡,佩豭豚(jiā tún),陵暴孔子。——《史记·仲尼弟子列传》

2.勇、果、喭[yàn]、野。(勇敢、果断、鲁莽、率性)

3.自吾得由,恶言不闻于耳。

5.从《论语》记录来看,在弟子中间,子路是挨骂最多的,不过好在子路不是那种面皮薄、心理脆弱的人,无论夫子怎么斥骂和敲打,他都扛得住,并且不在心里留下一点疙瘩。

孔子对子路的评价永远有一个转折,抑扬永远是陪伴的。

4.子曰:道不行,乘桴浮于海,从我者其由与。子路闻之喜。子曰:由也好勇过我,无所取材。“——《论语·公冶长》

冉有

公西华

以:

如:

端:

章甫:

焉:

表顺承,就

或者

名作动,穿礼服

名作动,戴礼帽

语气词,表陈述或肯定语气

冉有

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51)

冉有 (59) /

公西华(18)

曾皙 (31)

治理千乘之国

哂之

强兵

治理小国

富民

冉有具有怎样的性格特征?

求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也。

——《论语 公冶长》

冉求,一个千户规模的大邑,一个具备兵车百辆的大夫封地,可以让他当总管。

方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。

冉有:谦逊

公西华

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51)

冉有 (59) /

公西华(18) /

曾皙 (31)

治理千乘之国

哂之

强兵

治理小国

富民

愿为小相

知礼节

公西华具有怎样的性格特征?

非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端 章甫,愿为小相焉。

赤也,束带立于朝,可使与宾客言也。

——《论语 公冶长》

公西赤,穿上礼服,站在朝廷上,可以让他和宾客会谈。

公西华:(更)谦逊

曾皙

尔:

而:

馔:

乎:

风:

乎:

而:

…的样子,“然”“乎”

表顺承,不译

才能。一说,讲述、解说

“于”,在

名作动,吹风

“于”,在

表修饰,不译

公西华

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51)

冉有 (59) /

公西华(18) /

曾皙 (31)

治理千乘之国

哂之

强兵

治理小国

富民

愿为小相

知礼节

喟然而叹

时令:暮春(农历三月)

曾皙的“志”是什么?

人物:冠者五六人,童子六七人

地点:沂、舞雩

活动:浴、风、咏、归

曾皙的“志”是什么?

暮春郊游

人,诗意地栖居在大地上。

(海德格尔)

曾晢具有怎样的性格特征?

从容洒脱

鼓瑟兮,铿尔,舍瑟而作

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51) 直接坦率 有大志

自信自负 不甚谦虚

冉有 (59) 谦逊 /

公西华(18) (更)谦逊 /

曾皙 (31) 从容洒脱

治理千乘之国

哂之

强兵

治理小国

富民

愿为小相

知礼节

暮春郊游

喟然而叹

思考:前三子皆言治国安邦之志,惟曾点讲玩和乐,以孔子积极入世的态度,却发出“吾与(赞同)点也”感慨,这该怎样理解?

评志

后:

与:

而:

为:

小:

大:

名作动,最后走、留在后面

同“欤”,语气词,疑问语气

表顺承,不译

Wéi 做

形作名, 小相

形作名,大相

评志

子路:为国以礼,其言不让,是故哂之。

冉有:安见方六七十,如五六十而非邦也者?

公西华:宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?

三人都在讲“为国以礼”的治国手段。

☆孔子对三人的评价有何共通之处?

时令:暮春(农历三月)

曾皙的“志”是什么?

人物:冠者五六人,童子六七人

地点:沂、舞雩

活动:浴、风、咏、归

“舞雩”是鲁国求雨的祭台,也是一种伴以乐舞的求雨仪式;“浴”有说法是象征性地祈福消灾洗一洗;“咏”指唱歌。这一切活动其实都与“礼乐”有关。

曾点描绘了一幅的自得祥和的太平盛世的图景。

所谓大同世界,宏观而言,就是政治稳定,经济发展,民族团结,社会和谐 ;具体而言,就是路不拾遗,夜不闭户,老有所安,幼有所长,鳏寡孤独皆有所养。曾皙给我们描绘的就是这样一幅自得、祥和的幸福图景。当然,所有这一切都离不开“礼乐”。

时代的剧变一来,家破人亡,妻离子散的

悲剧,遍地皆是。所以古人说“宁为太平鸡犬,莫作乱世人民”。而曾点所讲的这个境界,就是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这也就是真正的自由民主——不是西方的,也不是美国的,而是我们大同世界的那个理想。每个人都能够做到,真正享受了生命,正如清人的诗“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”。

南怀瑾《论语别裁》

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51) 直接坦率 有大志

自信自负 不甚谦虚

冉有 (59) 谦逊 /

公西华(18) (更)谦逊 /

曾皙 (31) 幸福 从容洒脱

治理千乘之国

哂之

强兵

治理小国

富民

愿为小相

知礼节

暮春郊游

喟然而叹

思考:前三子皆言治国安邦之志,惟曾点讲玩和乐,以孔子积极入世的态度,却发出“吾与(赞同)点也”感慨,这该怎样理解?

1.曾晳的说法体现了“以礼治国”的最高理想。

曾点描绘了一幅安详自得的太平盛世的图景,与孔子 “礼乐治国”的政治主张相符;

老者安之,朋友信之,少者怀之

2.曾晳的说法有不求仕进的归隐之意,与孔子当时处境心境相契合。

有一说,这段话发生在孔子自卫反鲁之后的四年里(前484你那—前481年)。此时孔子已年近七十,刚刚结束周游列国,除了短暂服务于卫、陈二国,没能得到任何统治者的垂青,回到鲁国主政者也只是想用他的学生而不想用他。他的救世之心始终得不到实现,因此他也产生过“道不行,乘桴浮于海”的念头。

“天下有道则见,无道则隐。” “用之则行,舍之则藏”

3.两种均有,曾皙的话既切中夫子对理想生活的向往和追求,又暗含他理想难以实现的悲哀和感伤。

三子言志越来越谦虚

三子对礼越来越重视

三子之志是治国手段

曾点之志是最高境界

为国以礼

治理国家(“为国以礼”)

子路——不挨打,“强兵”

冉有——不挨饿,“富国”

公西华——知礼节、文明

曾皙——幸福 终极目标

富强、文明的终极目标是人民的幸福。目标重要,过程同样重要;既应敢于承担,又要谦逊礼让

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

《论语》

观今宜鉴古,无古不成今

观察今天的事情,应该借鉴过去的历史,如果没有过去,那就没有今天。 《增广贤文·上集》

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

(《论语》)

《齐桓晋文之事》(《孟子》)

《庖丁解牛》(《庄子》)

《烛之武退秦师》(《左传》)

《鸿门宴》(《司马迁》)

诸子

史传

儒家的社会理想和政治主张

道家的社会理想和政治主张

读准下列字音

千乘 饥馑 哂之

以俟君子 铿尔

莫 春 浴乎沂 舞雩

shèng

jǐn

shěn

sì

kēng

mù

yí

yú

子路、

冉有、

曾皙、

公西华

侍 坐

(由)

(点)

(求)

(赤)

在尊长近旁陪坐

51岁

31岁

59岁

18岁

孔子

名丘

59岁

孔子问志

弟子述志

孔子评志

探究课文:

思考孔子及其弟子就何话题展开对话?

——志向

孔子问志

以:

以:

如:

或:

因为

同“已”,止。一说,用。

如果

有人

孔子问志

以吾一日长乎尔,毋吾以也。

自谦的语气,显得和蔼可亲,拉近与学生的距离,

解除学生的思想顾虑。

居则曰:“不吾知也!”如或知尔,则何以哉?

“夫子循循然善诱人。”——《论语.子罕》

启发学生,循循善诱,打开学生思路。

评价孔子的谈话艺术

四子的“志”各是什么,

孔子作何反应

子路

而:

乎:

之:

以:

也:

表修饰

介词,在

代词,指前文中的千乘之国

介词,用

句中表停顿

子路

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51)

冉有 (59)

公西华(18)

曾皙 (31)

治理千乘之国

哂之

强兵

透过子路的言行,分析子路的性格特征。

动作:

率尔而对

直接坦率 不甚谦虚

语言:

A.假定国家内忧外患、天灾人祸

有大志 自信自负 不甚谦虚

B.“比及三年,可使有勇,且知方也。”

“有勇”——抵御外患

“知方”——懂得合乎礼义的行事准则

“知方”,是否符合孔子的治国主张?

“为政以德”、“为国以礼”

子路强调“知方”,正是秉承了老师对百姓“教之”、使“民信之”的“为国以礼”的礼治要求。

为何哂由?

“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

能以礼让为国乎,何有?不能以礼让为国,如礼何?

——《论语.里仁》

能用礼让的原则来治理国家吗?难道这有什么困难吗?

如果不能用礼让的原则来治理国家,又怎么能实行礼制呢?

委婉批评:批评子路不谦让

赞许:赞许子路的坦率

子路真有实现其抱负的本领么?

孟武伯打听子路的本领。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也(可以让他主持这里的军政工作)”。

季康子问:“仲由,可使从政也与?”(可以让它管理政事吗) 子曰:“由也果 ,于从政乎何有?”(仲由果断,管理政事有什么困难呢?)

子路印象

1.仲由字子路,卞人也。少孔子九岁。子路性鄙,好勇力,志伉直,冠雄鸡,佩豭豚(jiā tún),陵暴孔子。——《史记·仲尼弟子列传》

2.勇、果、喭[yàn]、野。(勇敢、果断、鲁莽、率性)

3.自吾得由,恶言不闻于耳。

5.从《论语》记录来看,在弟子中间,子路是挨骂最多的,不过好在子路不是那种面皮薄、心理脆弱的人,无论夫子怎么斥骂和敲打,他都扛得住,并且不在心里留下一点疙瘩。

孔子对子路的评价永远有一个转折,抑扬永远是陪伴的。

4.子曰:道不行,乘桴浮于海,从我者其由与。子路闻之喜。子曰:由也好勇过我,无所取材。“——《论语·公冶长》

冉有

公西华

以:

如:

端:

章甫:

焉:

表顺承,就

或者

名作动,穿礼服

名作动,戴礼帽

语气词,表陈述或肯定语气

冉有

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51)

冉有 (59) /

公西华(18)

曾皙 (31)

治理千乘之国

哂之

强兵

治理小国

富民

冉有具有怎样的性格特征?

求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也。

——《论语 公冶长》

冉求,一个千户规模的大邑,一个具备兵车百辆的大夫封地,可以让他当总管。

方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。

冉有:谦逊

公西华

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51)

冉有 (59) /

公西华(18) /

曾皙 (31)

治理千乘之国

哂之

强兵

治理小国

富民

愿为小相

知礼节

公西华具有怎样的性格特征?

非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端 章甫,愿为小相焉。

赤也,束带立于朝,可使与宾客言也。

——《论语 公冶长》

公西赤,穿上礼服,站在朝廷上,可以让他和宾客会谈。

公西华:(更)谦逊

曾皙

尔:

而:

馔:

乎:

风:

乎:

而:

…的样子,“然”“乎”

表顺承,不译

才能。一说,讲述、解说

“于”,在

名作动,吹风

“于”,在

表修饰,不译

公西华

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51)

冉有 (59) /

公西华(18) /

曾皙 (31)

治理千乘之国

哂之

强兵

治理小国

富民

愿为小相

知礼节

喟然而叹

时令:暮春(农历三月)

曾皙的“志”是什么?

人物:冠者五六人,童子六七人

地点:沂、舞雩

活动:浴、风、咏、归

曾皙的“志”是什么?

暮春郊游

人,诗意地栖居在大地上。

(海德格尔)

曾晢具有怎样的性格特征?

从容洒脱

鼓瑟兮,铿尔,舍瑟而作

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51) 直接坦率 有大志

自信自负 不甚谦虚

冉有 (59) 谦逊 /

公西华(18) (更)谦逊 /

曾皙 (31) 从容洒脱

治理千乘之国

哂之

强兵

治理小国

富民

愿为小相

知礼节

暮春郊游

喟然而叹

思考:前三子皆言治国安邦之志,惟曾点讲玩和乐,以孔子积极入世的态度,却发出“吾与(赞同)点也”感慨,这该怎样理解?

评志

后:

与:

而:

为:

小:

大:

名作动,最后走、留在后面

同“欤”,语气词,疑问语气

表顺承,不译

Wéi 做

形作名, 小相

形作名,大相

评志

子路:为国以礼,其言不让,是故哂之。

冉有:安见方六七十,如五六十而非邦也者?

公西华:宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?

三人都在讲“为国以礼”的治国手段。

☆孔子对三人的评价有何共通之处?

时令:暮春(农历三月)

曾皙的“志”是什么?

人物:冠者五六人,童子六七人

地点:沂、舞雩

活动:浴、风、咏、归

“舞雩”是鲁国求雨的祭台,也是一种伴以乐舞的求雨仪式;“浴”有说法是象征性地祈福消灾洗一洗;“咏”指唱歌。这一切活动其实都与“礼乐”有关。

曾点描绘了一幅的自得祥和的太平盛世的图景。

所谓大同世界,宏观而言,就是政治稳定,经济发展,民族团结,社会和谐 ;具体而言,就是路不拾遗,夜不闭户,老有所安,幼有所长,鳏寡孤独皆有所养。曾皙给我们描绘的就是这样一幅自得、祥和的幸福图景。当然,所有这一切都离不开“礼乐”。

时代的剧变一来,家破人亡,妻离子散的

悲剧,遍地皆是。所以古人说“宁为太平鸡犬,莫作乱世人民”。而曾点所讲的这个境界,就是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这也就是真正的自由民主——不是西方的,也不是美国的,而是我们大同世界的那个理想。每个人都能够做到,真正享受了生命,正如清人的诗“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”。

南怀瑾《论语别裁》

学生 志向 志向

侧重于 性格特点 孔子反应

子路 (51) 直接坦率 有大志

自信自负 不甚谦虚

冉有 (59) 谦逊 /

公西华(18) (更)谦逊 /

曾皙 (31) 幸福 从容洒脱

治理千乘之国

哂之

强兵

治理小国

富民

愿为小相

知礼节

暮春郊游

喟然而叹

思考:前三子皆言治国安邦之志,惟曾点讲玩和乐,以孔子积极入世的态度,却发出“吾与(赞同)点也”感慨,这该怎样理解?

1.曾晳的说法体现了“以礼治国”的最高理想。

曾点描绘了一幅安详自得的太平盛世的图景,与孔子 “礼乐治国”的政治主张相符;

老者安之,朋友信之,少者怀之

2.曾晳的说法有不求仕进的归隐之意,与孔子当时处境心境相契合。

有一说,这段话发生在孔子自卫反鲁之后的四年里(前484你那—前481年)。此时孔子已年近七十,刚刚结束周游列国,除了短暂服务于卫、陈二国,没能得到任何统治者的垂青,回到鲁国主政者也只是想用他的学生而不想用他。他的救世之心始终得不到实现,因此他也产生过“道不行,乘桴浮于海”的念头。

“天下有道则见,无道则隐。” “用之则行,舍之则藏”

3.两种均有,曾皙的话既切中夫子对理想生活的向往和追求,又暗含他理想难以实现的悲哀和感伤。

三子言志越来越谦虚

三子对礼越来越重视

三子之志是治国手段

曾点之志是最高境界

为国以礼

治理国家(“为国以礼”)

子路——不挨打,“强兵”

冉有——不挨饿,“富国”

公西华——知礼节、文明

曾皙——幸福 终极目标

富强、文明的终极目标是人民的幸福。目标重要,过程同样重要;既应敢于承担,又要谦逊礼让

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])