2023届高三一轮复习课件(统编版):两次鸦片战争(27页)

文档属性

| 名称 | 2023届高三一轮复习课件(统编版):两次鸦片战争(27页) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 877.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-15 06:59:09 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第五单元

晚清时期的内忧外患与救亡图存

第一讲 导言

中国近代史

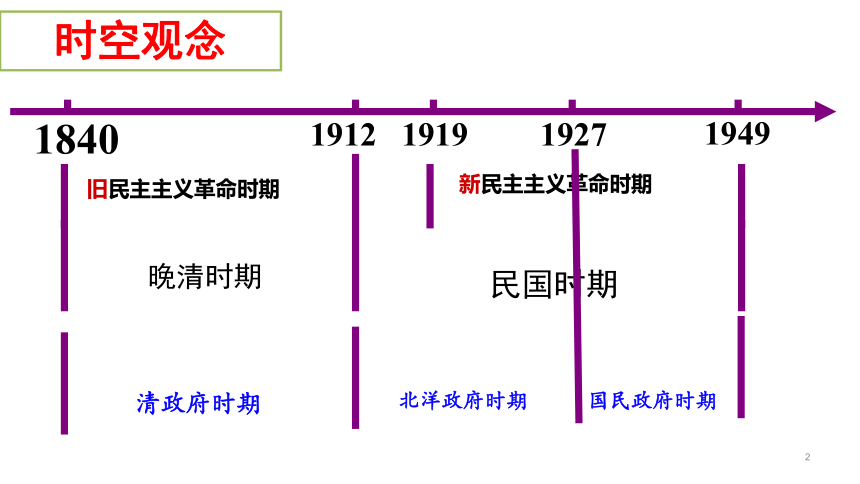

时空观念

1840

1919

1949

旧民主主义革命时期

新民主主义革命时期

1912

1927

晚清时期

民国时期

清政府时期

北洋政府时期

国民政府时期

2

一、历史分期

(一)近代前期:

1840年——1919年:旧民主主义革命时期

1、1840—1860:中国开始沦为半殖民地半封建社会

2、1860—1874:洋务运动和中国民族资本主义的产生

3、1875-1901:中国半殖民地半封建社会完全形成(新一轮帝国主义侵略)

4、1901年-1919年:辛亥革命和北洋军阀统治初期

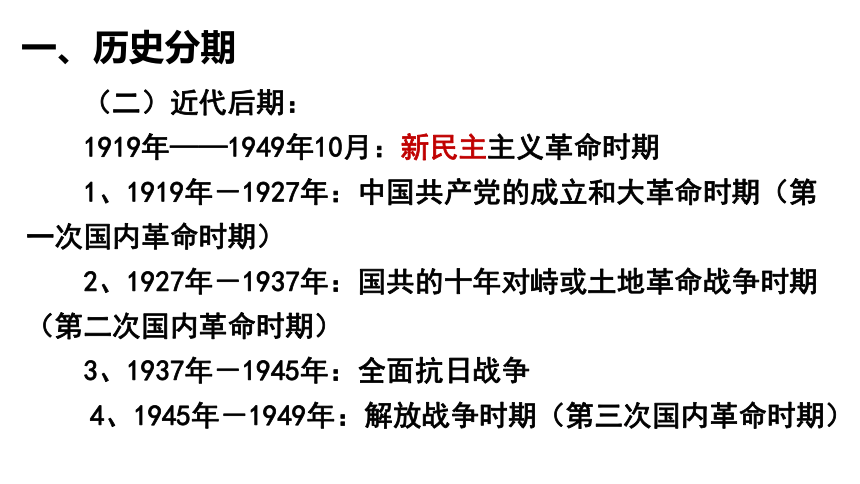

一、历史分期

(二)近代后期:

1919年——1949年10月:新民主主义革命时期

1、1919年-1927年:中国共产党的成立和大革命时期(第一次国内革命时期)

2、1927年-1937年:国共的十年对峙或土地革命战争时期(第二次国内革命时期)

3、1937年-1945年:全面抗日战争

4、1945年-1949年:解放战争时期(第三次国内革命时期)

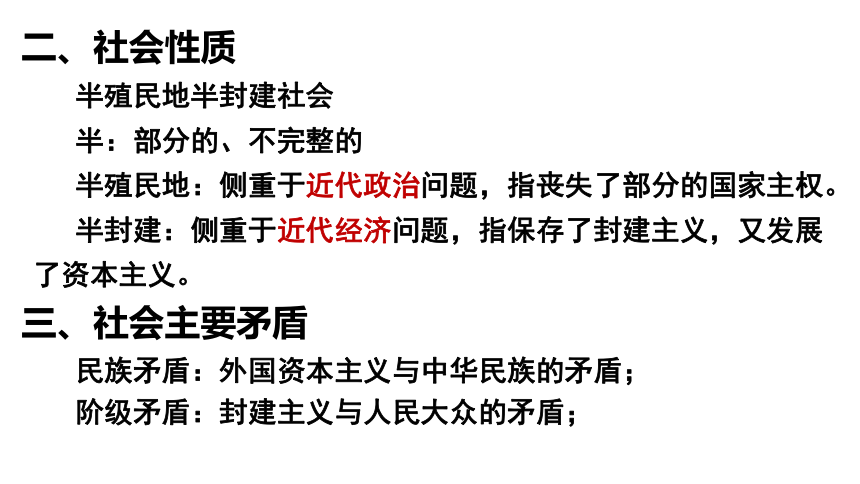

二、社会性质

半殖民地半封建社会

半:部分的、不完整的

半殖民地:侧重于近代政治问题,指丧失了部分的国家主权。

半封建:侧重于近代经济问题,指保存了封建主义,又发展了资本主义。

三、社会主要矛盾

民族矛盾:外国资本主义与中华民族的矛盾;

阶级矛盾:封建主义与人民大众的矛盾;

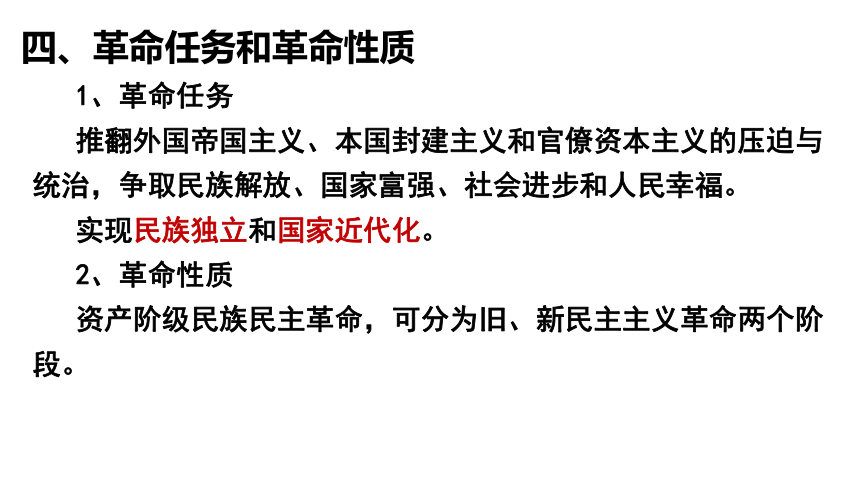

四、革命任务和革命性质

1、革命任务

推翻外国帝国主义、本国封建主义和官僚资本主义的压迫与统治,争取民族解放、国家富强、社会进步和人民幸福。

实现民族独立和国家近代化。

2、革命性质

资产阶级民族民主革命,可分为旧、新民主主义革命两个阶段。

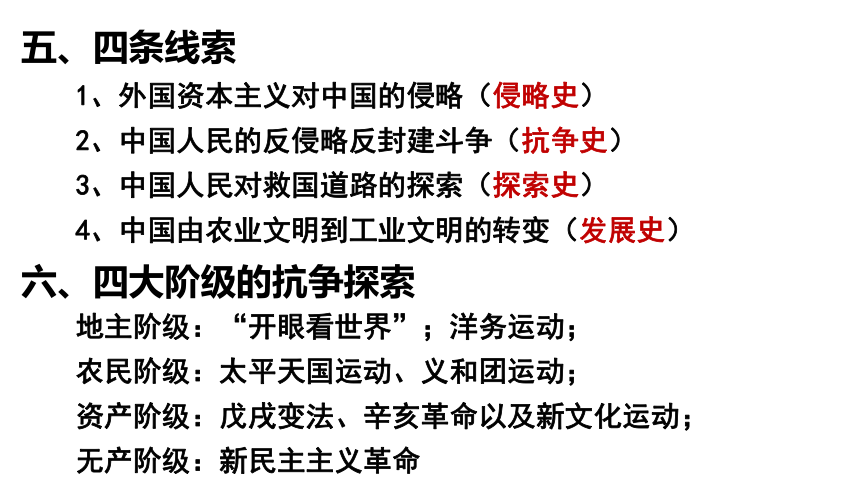

五、四条线索

1、外国资本主义对中国的侵略(侵略史)

2、中国人民的反侵略反封建斗争(抗争史)

3、中国人民对救国道路的探索(探索史)

4、中国由农业文明到工业文明的转变(发展史)

六、四大阶级的抗争探索

地主阶级:“开眼看世界”;洋务运动;

农民阶级:太平天国运动、义和团运动;

资产阶级:戊戌变法、辛亥革命以及新文化运动;

无产阶级:新民主主义革命

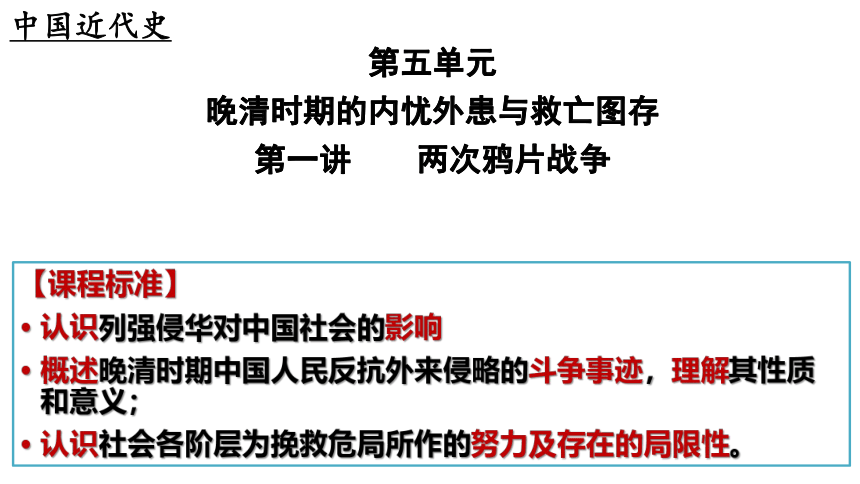

第五单元

晚清时期的内忧外患与救亡图存

第一讲 两次鸦片战争

【课程标准】

认识列强侵华对中国社会的影响

概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;

认识社会各阶层为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

中国近代史

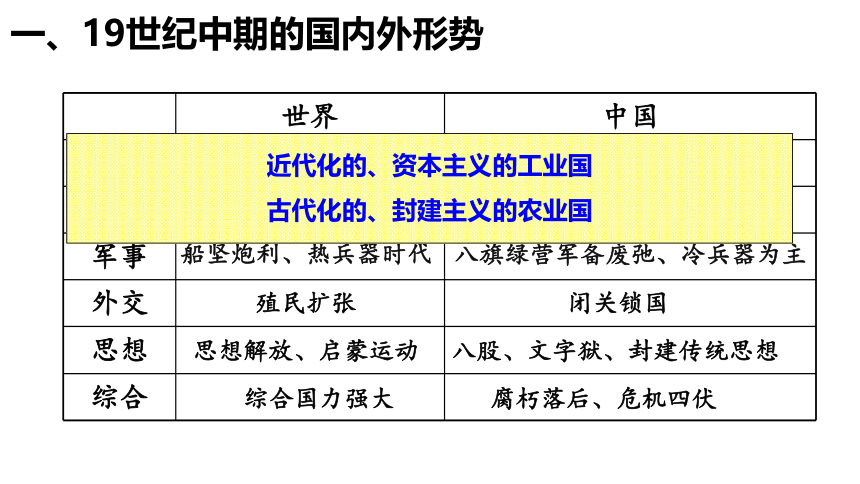

一、19世纪中期的国内外形势

世界 中国

政治

经济

军事

外交

思想

综合

资本主义国家

封建君主专制达到顶峰

陆续完成工业革命

自给自足的小农经济

船坚炮利、热兵器时代

八旗绿营军备废弛、冷兵器为主

殖民扩张

闭关锁国

综合国力强大

腐朽落后、危机四伏

思想解放、启蒙运动

八股、文字狱、封建传统思想

近代化的、资本主义的工业国

古代化的、封建主义的农业国

二、两次鸦片战争

(一)鸦片战争(1840-1842)

(1)根本原因:英国力图将中国变成商品市场和原料产地。

(2)直接原因:鸦片走私和虎门销烟。

战前中英正常贸易 结果:中国处于出超地位(贸易顺差),英国入超 原因:自然经济;闭关锁国

鸦片走私贸易:白银外流,摧残中国人的身心健康,加剧政治腐败,削弱军队战斗力,加重人民负担,危及清朝统治

禁烟运动:林则徐;1839年6月虎门销烟。

1、原因

二、两次鸦片战争

(一)鸦片战争(1840-1842)

2、过程

(1)第一阶段:

广东(1840年6月)→厦门→浙江定海→天津白河口→和谈→退回到广东海面

(2)第二阶段:

1841年初,强占香港岛→东南沿海→镇江→南京下关面,迫使清政府求和

二、两次鸦片战争

(一)鸦片战争(1840-1842)

3、结果

《南京条约》 (英1842.8) 割香港岛给英国

赔款2100万银元

开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸

协定关税(值百抽五)

《五口通商章程》 (英1843) “领事裁判权”(英国人不受中国司法审判)

《虎门条约》(英1843) “片面最惠国待遇”;在通商口岸租地建屋

《望厦条约》(美1844) 在通商外交等方面,享有与英国同等的权利;美国人有权在通商口岸开设医院、建立教堂、巡查贸易

《黄埔条约》(法1844) 通商口岸传教、永久居住、自由贸易、设领事、停兵船

治外法权

近代前期,清政府不懂国际形势,主权意识淡薄,“争所不当争,弃所不当弃”

二、两次鸦片战争

(一)鸦片战争(1840-1842)

4、影响

由古代史到近代史的变化

(1)社会性质变化:由封建社会→两半社会

(2)主要矛盾变化:阶级矛盾、民族矛盾(侵略者与中华民族的矛盾)

(3)革命任务:由反地主封建专制→反殖民反封建(民族、民主革命同步)

(1)政治:主权遭到破坏;开始沦为两半社会;中国近代史的开端。

(2)经济:自然经济开始解体;卷入资本主义世界市场,促进近代化转型。

(3)思想:封建思想受到冲击;接触西方先进的文明和生产方式,部分先进知识分子开始向西方学习的历程。

补充:买办

买办:买办是指中国近代史上,受雇于外商并协助其在中国进行贸易活动,与中国进行双边贸易的中国商人。

出现意义:买办的出现一方面充当了列强经济侵略的帮凶,加速了中国被迫卷入资本主义世界市场的进程;另一方面推动了民族工业的产生,客观上有利于中国的近代化。

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

1、原因

(1)根本原因:进一步打开中国市场,扩大侵略利益。

(2)直接原因:英法提出修约,遭清政府拒绝

(3)借口(导火索):中英“亚罗号事件”、中法“马神甫事件”

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

2、过程

英法主犯,美俄帮凶(调停人)

①1856年进攻广州,战争爆发。

②1858年攻陷天津,签订《天津条约》。

③1860年英法再占天津,占领北京,焚烧圆明园,签订《北京条约》。

④美俄趁火打劫,俄国乘机强占中国北方大片领土。

广州

天津

北京

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

3、结果

(1)《天津条约》

①允许外国公使进驻北京;

②增开沿海沿江十处通商口岸;

③赔偿英法巨额白银;

④允许外国人到中国内地游历经商和传教;

⑤外国军舰和商船可在长江各口岸通航等。

补充:1858年,清政府 + 英、法、美《通商章程善后条约》清政府被迫承认了鸦片贸易的合法化。(洋药名义)

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

3、结果

(2)《北京条约》

①承认《天津条约》有效;

②增开天津为商埠;

③割九龙司地方一区给英国;

④对英法赔款各增至800万两白银。

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

3、结果

(3)沙俄趁机鲸吞中国东北100万平方公里土地

条约名称 地理范围

1858《瑷珲条约》 外兴安岭以南,黑龙江以北

1860《北京条约》 乌苏里江以东,包括库页岛在内

条约名称 地理范围 面 积

1858《瑷珲条约》 外兴安岭以南,黑龙江以北

1860《北京条约》 乌苏里江以东,包括库页岛在内

1864《勘分西北界约记》 巴尔喀什湖以东以南

1881《中俄改订条约》 西北地区

共计

150多万

平方公里

瑷60

北40

勘44

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

4、影响

(1)政治:①丧失更多主权和领土;②两半程度大大加深。

③清政府开始被列强控制(公使进京、总理衙门)

④中外反动势力公开勾结,共同镇压中国人民的反抗(太平)。

(2)经济:侵略势力扩张到内地;洋务运动兴起,中国近代工业开始起步。

(3)文化:客观推动了西学东渐

(4)外交:中国近代外交体制开始建立。(清政府开始较为主动的开展外交活动,并用公法知识维护自身国家权力和利益。)

1860年咸丰帝去世,辛酉政变后,同治帝即位,慈禧、慈安两太后垂帘听政。实际上慈禧掌握了最高权力。在曾国藩、李鸿章等汉族洋务派官僚推动下,清政府采取了一系列应变时局的举措:设总理各国事务衙门,负责外交、通商事务;设总税务司,管理海关税务;设京师同文馆,培养外国语言文字、科学技术人才。

1861年辛酉政变(祺祥政变)

1861年咸丰帝病死热河行宫后,慈禧太后联合恭亲王奕 、僧格林沁发动的一次宫廷政变,政变打倒了载垣、肃顺等顾命八大臣势力。辅弼皇太子载淳(同治)为帝,总摄朝政,又因改变其祺祥年号而称“祺祥政变”,亦称“北京政变”。

补充:第二次鸦片战争是第一次鸦片战争的继续和扩大。

第一次鸦片战争 第二次鸦片战争

目的 打开中国市场 进一步打开中国市场,扩大在华权益

性质 西方侵华战争 西方侵华战争

参与国家 英国 英、法、俄、美

时间 两年 四年

结果 中国战败签约 中国战败签约,丧失更多主权

影响 中国开始沦为半殖民地半封建社会 中国社会半殖民地半封建程度加深

1858年,中英《天津条约》规定:“嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书‘夷’字。”这表明当时的中国()。

A.已经形成平等的外交观念

B.“天朝上国”规制受到冲击

C.对西方列强产生崇拜心理

D.受到西方文化的广泛影响

三、中国近代经济结构的变化

(一)自然经济开始解体

鸦片战争后,大量外国商品进入中国市场,造成中国传统农业和家庭手工业分解,自然经济开始解体,但仍占统治地位。(纺织分离,耕织分离,商业性农业)

(二)商品经济的发展

中国日益进入世界市场,丝茶等商品的生产与出口大量增加。

四、思想文化状况:开眼看世界

(一)背景

1、鸦片战争前程朱理学盛行,思想界死气沉沉,“天朝上国”观念严重。

2、龚自珍、林则徐、魏源等提倡“经世致用”,为新思想的萌发奠定思想基础。

3、鸦片战争战败,使爱国知识分子开始注目世界

(二)实质:向西方学习,寻求强国御侮之道。

四、思想文化状况:开眼看世界

(三)主要内容:介绍西方科技和史地知识。

1、林则徐:近代中国开眼看世界的第一人。编译《四洲志》、《各国律例》等资料。

2、魏源:1842年编撰《海国图志》,是当时介绍西方历史地理最详实的专著,在书中提出“师夷长技以制夷”的思想。

3、徐继畬:1848年撰成《瀛寰志略》一书,是中国近代第一部世界地理著作。

(四)指导思想:师夷长技以制夷

第五单元

晚清时期的内忧外患与救亡图存

第一讲 导言

中国近代史

时空观念

1840

1919

1949

旧民主主义革命时期

新民主主义革命时期

1912

1927

晚清时期

民国时期

清政府时期

北洋政府时期

国民政府时期

2

一、历史分期

(一)近代前期:

1840年——1919年:旧民主主义革命时期

1、1840—1860:中国开始沦为半殖民地半封建社会

2、1860—1874:洋务运动和中国民族资本主义的产生

3、1875-1901:中国半殖民地半封建社会完全形成(新一轮帝国主义侵略)

4、1901年-1919年:辛亥革命和北洋军阀统治初期

一、历史分期

(二)近代后期:

1919年——1949年10月:新民主主义革命时期

1、1919年-1927年:中国共产党的成立和大革命时期(第一次国内革命时期)

2、1927年-1937年:国共的十年对峙或土地革命战争时期(第二次国内革命时期)

3、1937年-1945年:全面抗日战争

4、1945年-1949年:解放战争时期(第三次国内革命时期)

二、社会性质

半殖民地半封建社会

半:部分的、不完整的

半殖民地:侧重于近代政治问题,指丧失了部分的国家主权。

半封建:侧重于近代经济问题,指保存了封建主义,又发展了资本主义。

三、社会主要矛盾

民族矛盾:外国资本主义与中华民族的矛盾;

阶级矛盾:封建主义与人民大众的矛盾;

四、革命任务和革命性质

1、革命任务

推翻外国帝国主义、本国封建主义和官僚资本主义的压迫与统治,争取民族解放、国家富强、社会进步和人民幸福。

实现民族独立和国家近代化。

2、革命性质

资产阶级民族民主革命,可分为旧、新民主主义革命两个阶段。

五、四条线索

1、外国资本主义对中国的侵略(侵略史)

2、中国人民的反侵略反封建斗争(抗争史)

3、中国人民对救国道路的探索(探索史)

4、中国由农业文明到工业文明的转变(发展史)

六、四大阶级的抗争探索

地主阶级:“开眼看世界”;洋务运动;

农民阶级:太平天国运动、义和团运动;

资产阶级:戊戌变法、辛亥革命以及新文化运动;

无产阶级:新民主主义革命

第五单元

晚清时期的内忧外患与救亡图存

第一讲 两次鸦片战争

【课程标准】

认识列强侵华对中国社会的影响

概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;

认识社会各阶层为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

中国近代史

一、19世纪中期的国内外形势

世界 中国

政治

经济

军事

外交

思想

综合

资本主义国家

封建君主专制达到顶峰

陆续完成工业革命

自给自足的小农经济

船坚炮利、热兵器时代

八旗绿营军备废弛、冷兵器为主

殖民扩张

闭关锁国

综合国力强大

腐朽落后、危机四伏

思想解放、启蒙运动

八股、文字狱、封建传统思想

近代化的、资本主义的工业国

古代化的、封建主义的农业国

二、两次鸦片战争

(一)鸦片战争(1840-1842)

(1)根本原因:英国力图将中国变成商品市场和原料产地。

(2)直接原因:鸦片走私和虎门销烟。

战前中英正常贸易 结果:中国处于出超地位(贸易顺差),英国入超 原因:自然经济;闭关锁国

鸦片走私贸易:白银外流,摧残中国人的身心健康,加剧政治腐败,削弱军队战斗力,加重人民负担,危及清朝统治

禁烟运动:林则徐;1839年6月虎门销烟。

1、原因

二、两次鸦片战争

(一)鸦片战争(1840-1842)

2、过程

(1)第一阶段:

广东(1840年6月)→厦门→浙江定海→天津白河口→和谈→退回到广东海面

(2)第二阶段:

1841年初,强占香港岛→东南沿海→镇江→南京下关面,迫使清政府求和

二、两次鸦片战争

(一)鸦片战争(1840-1842)

3、结果

《南京条约》 (英1842.8) 割香港岛给英国

赔款2100万银元

开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸

协定关税(值百抽五)

《五口通商章程》 (英1843) “领事裁判权”(英国人不受中国司法审判)

《虎门条约》(英1843) “片面最惠国待遇”;在通商口岸租地建屋

《望厦条约》(美1844) 在通商外交等方面,享有与英国同等的权利;美国人有权在通商口岸开设医院、建立教堂、巡查贸易

《黄埔条约》(法1844) 通商口岸传教、永久居住、自由贸易、设领事、停兵船

治外法权

近代前期,清政府不懂国际形势,主权意识淡薄,“争所不当争,弃所不当弃”

二、两次鸦片战争

(一)鸦片战争(1840-1842)

4、影响

由古代史到近代史的变化

(1)社会性质变化:由封建社会→两半社会

(2)主要矛盾变化:阶级矛盾、民族矛盾(侵略者与中华民族的矛盾)

(3)革命任务:由反地主封建专制→反殖民反封建(民族、民主革命同步)

(1)政治:主权遭到破坏;开始沦为两半社会;中国近代史的开端。

(2)经济:自然经济开始解体;卷入资本主义世界市场,促进近代化转型。

(3)思想:封建思想受到冲击;接触西方先进的文明和生产方式,部分先进知识分子开始向西方学习的历程。

补充:买办

买办:买办是指中国近代史上,受雇于外商并协助其在中国进行贸易活动,与中国进行双边贸易的中国商人。

出现意义:买办的出现一方面充当了列强经济侵略的帮凶,加速了中国被迫卷入资本主义世界市场的进程;另一方面推动了民族工业的产生,客观上有利于中国的近代化。

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

1、原因

(1)根本原因:进一步打开中国市场,扩大侵略利益。

(2)直接原因:英法提出修约,遭清政府拒绝

(3)借口(导火索):中英“亚罗号事件”、中法“马神甫事件”

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

2、过程

英法主犯,美俄帮凶(调停人)

①1856年进攻广州,战争爆发。

②1858年攻陷天津,签订《天津条约》。

③1860年英法再占天津,占领北京,焚烧圆明园,签订《北京条约》。

④美俄趁火打劫,俄国乘机强占中国北方大片领土。

广州

天津

北京

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

3、结果

(1)《天津条约》

①允许外国公使进驻北京;

②增开沿海沿江十处通商口岸;

③赔偿英法巨额白银;

④允许外国人到中国内地游历经商和传教;

⑤外国军舰和商船可在长江各口岸通航等。

补充:1858年,清政府 + 英、法、美《通商章程善后条约》清政府被迫承认了鸦片贸易的合法化。(洋药名义)

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

3、结果

(2)《北京条约》

①承认《天津条约》有效;

②增开天津为商埠;

③割九龙司地方一区给英国;

④对英法赔款各增至800万两白银。

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

3、结果

(3)沙俄趁机鲸吞中国东北100万平方公里土地

条约名称 地理范围

1858《瑷珲条约》 外兴安岭以南,黑龙江以北

1860《北京条约》 乌苏里江以东,包括库页岛在内

条约名称 地理范围 面 积

1858《瑷珲条约》 外兴安岭以南,黑龙江以北

1860《北京条约》 乌苏里江以东,包括库页岛在内

1864《勘分西北界约记》 巴尔喀什湖以东以南

1881《中俄改订条约》 西北地区

共计

150多万

平方公里

瑷60

北40

勘44

二、两次鸦片战争

(二)第二次鸦片战争(1856-1860)

4、影响

(1)政治:①丧失更多主权和领土;②两半程度大大加深。

③清政府开始被列强控制(公使进京、总理衙门)

④中外反动势力公开勾结,共同镇压中国人民的反抗(太平)。

(2)经济:侵略势力扩张到内地;洋务运动兴起,中国近代工业开始起步。

(3)文化:客观推动了西学东渐

(4)外交:中国近代外交体制开始建立。(清政府开始较为主动的开展外交活动,并用公法知识维护自身国家权力和利益。)

1860年咸丰帝去世,辛酉政变后,同治帝即位,慈禧、慈安两太后垂帘听政。实际上慈禧掌握了最高权力。在曾国藩、李鸿章等汉族洋务派官僚推动下,清政府采取了一系列应变时局的举措:设总理各国事务衙门,负责外交、通商事务;设总税务司,管理海关税务;设京师同文馆,培养外国语言文字、科学技术人才。

1861年辛酉政变(祺祥政变)

1861年咸丰帝病死热河行宫后,慈禧太后联合恭亲王奕 、僧格林沁发动的一次宫廷政变,政变打倒了载垣、肃顺等顾命八大臣势力。辅弼皇太子载淳(同治)为帝,总摄朝政,又因改变其祺祥年号而称“祺祥政变”,亦称“北京政变”。

补充:第二次鸦片战争是第一次鸦片战争的继续和扩大。

第一次鸦片战争 第二次鸦片战争

目的 打开中国市场 进一步打开中国市场,扩大在华权益

性质 西方侵华战争 西方侵华战争

参与国家 英国 英、法、俄、美

时间 两年 四年

结果 中国战败签约 中国战败签约,丧失更多主权

影响 中国开始沦为半殖民地半封建社会 中国社会半殖民地半封建程度加深

1858年,中英《天津条约》规定:“嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书‘夷’字。”这表明当时的中国()。

A.已经形成平等的外交观念

B.“天朝上国”规制受到冲击

C.对西方列强产生崇拜心理

D.受到西方文化的广泛影响

三、中国近代经济结构的变化

(一)自然经济开始解体

鸦片战争后,大量外国商品进入中国市场,造成中国传统农业和家庭手工业分解,自然经济开始解体,但仍占统治地位。(纺织分离,耕织分离,商业性农业)

(二)商品经济的发展

中国日益进入世界市场,丝茶等商品的生产与出口大量增加。

四、思想文化状况:开眼看世界

(一)背景

1、鸦片战争前程朱理学盛行,思想界死气沉沉,“天朝上国”观念严重。

2、龚自珍、林则徐、魏源等提倡“经世致用”,为新思想的萌发奠定思想基础。

3、鸦片战争战败,使爱国知识分子开始注目世界

(二)实质:向西方学习,寻求强国御侮之道。

四、思想文化状况:开眼看世界

(三)主要内容:介绍西方科技和史地知识。

1、林则徐:近代中国开眼看世界的第一人。编译《四洲志》、《各国律例》等资料。

2、魏源:1842年编撰《海国图志》,是当时介绍西方历史地理最详实的专著,在书中提出“师夷长技以制夷”的思想。

3、徐继畬:1848年撰成《瀛寰志略》一书,是中国近代第一部世界地理著作。

(四)指导思想:师夷长技以制夷

同课章节目录