4.1 喜看稻菽千重浪 课件(17张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.1 喜看稻菽千重浪 课件(17张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-17 09:00:32 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

1. 了解人物通讯的特点。

2. 学习本文通过典型事例、细节描写表现人物高尚品格的写作方法。

3.学习袁隆平尊重科学、锐意创新、实事求是、敢于向权威挑战,以艰苦劳动为人类作出巨大贡献的精神。

素养目标

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

写作背景

袁隆平,1930 年生于北京,1953 年毕业于西南农学院,毕业后到湖南安江农校任教。当时,作为青年教师的袁隆平下定决心,要拼尽毕生精力,用科学战胜饥饿。经过多年实践,他终于推翻了当时国际上关于水稻没有杂交优势的普遍观念,推出了一代又一代杂交水稻。

袁隆平的研究成果还得到了世界的认可,他相继获得联合国教科文组织“科学奖”、世界粮食基金会“2004 年世界粮食奖”和联合国粮农组织“粮食安全保障荣誉奖”等多项国际奖项,被誉为“杂交水稻之父”。

1981 年,我国将第一个特等发明奖授予袁隆平研究小组。

1995 年,袁隆平当选为中国工程院院士。

2001 年2 月19 日,袁隆平被授予2000 年度中国国家最高科学技术奖。

2001 年2 月22 日,《科技日报》记者沈英甲发表人物通讯《喜看稻菽千重浪》。

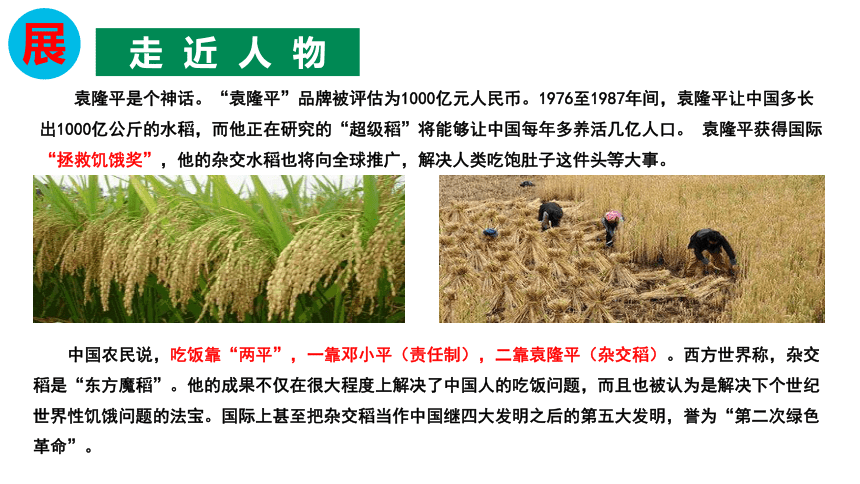

中国农民说,吃饭靠“两平”,一靠邓小平(责任制),二靠袁隆平(杂交稻)。西方世界称,杂交稻是“东方魔稻”。他的成果不仅在很大程度上解决了中国人的吃饭问题,而且也被认为是解决下个世纪世界性饥饿问题的法宝。国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,誉为“第二次绿色革命”。

袁隆平是个神话。“袁隆平”品牌被评估为1000亿元人民币。1976至1987年间,袁隆平让中国多长出1000亿公斤的水稻,而他正在研究的“超级稻”将能够让中国每年多养活几亿人口。 袁隆平获得国际“拯救饥饿奖”,他的杂交水稻也将向全球推广,解决人类吃饱肚子这件头等大事。

走 近 人 物

展

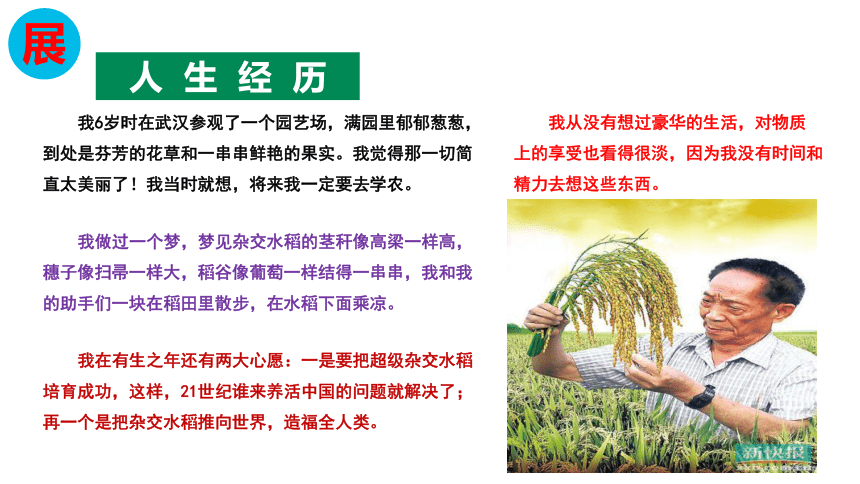

我6岁时在武汉参观了一个园艺场,满园里郁郁葱葱,到处是芬芳的花草和一串串鲜艳的果实。我觉得那一切简直太美丽了!我当时就想,将来我一定要去学农。

人 生 经 历

我从没有想过豪华的生活,对物质上的享受也看得很淡,因为我没有时间和精力去想这些东西。

我做过一个梦,梦见杂交水稻的茎秆像高梁一样高,穗子像扫帚一样大,稻谷像葡萄一样结得一串串,我和我的助手们一块在稻田里散步,在水稻下面乘凉。

我在有生之年还有两大心愿:一是要把超级杂交水稻培育成功,这样,21世纪谁来养活中国的问题就解决了;再一个是把杂交水稻推向世界,造福全人类。

展

作者简介

沈英甲,吉林辉南人。历任空军部队无线电员,《世界知识》杂志编辑,《科技日报》机动记者、机动记者部主任等。

题目解说

本文标题采用了正副标题的形式,正标题为虚,“喜看稻菽千重浪”出自毛泽东的《七律·到韶山》,喜看大片庄稼如浪涛滚滚契合了袁隆平数十年追求的梦,最能展示人物的精神风貌,同时也表达了作者对袁隆平的研究成果以及突出贡献的赞叹;副标题为实,交代了这篇人物通讯的主人公及其所获得的荣誉。

人物通讯

人物通讯是以报道各方面的先进人物为主的通讯,以表现人物为中心,从不同角度反映人物的事迹和思想,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者。

根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

① 传记式。其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

② 特写式。侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及的范围大得多,但属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,也很常见。

③ 群像式。特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

知识卡片

阅读2004年感动中国颁奖词,概括袁隆平精神。并在文中找出能够体现这些精神的事件。

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平。

深入探究

(1)细节描写。

细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。如:“袁隆平眯起双眼……翻看着土壤”,几个动词突出了人物工作之认真细心,严谨的科学态度。这段文字描写了一个平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

1.一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

文章第一段引出通讯报道人物的文字,在手法和效果上有什么特点?

手法:以薄雾笼罩、细雨飘落的马坡岭,几百亩的试验田等具有浓郁自然气息的环境描写,交代了人物活动的场景,烘托出人物忘我工作的精神;以“眯起” “打量” “跨过” “蹲下” “翻看”等人物动作描写,刻画出人物严谨务实、一丝不苟的工作态度。

效果:具有生动的画面感,增强了人物的形象性与报道的真实性。

(2)选取具体、典型的事例。

课文选取了几件事,这几件事从不同的方面体现了作为一名科学家的袁隆平的宝贵品质。

① 2001 年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农业科研事业)

②1961 年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻株”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964 年袁隆平终于找到了水稻的天然雄性不育株。(解放思想,敢于创新)

④1992 年袁隆平发表文章反驳贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1986 年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略设想,为我国粮食大幅度增产做出了突出贡献。(矢志为中国和世界人民做贡献)

⑥ 袁隆平的心愿,要引导一场新的“绿色革命”。(矢志为中国和世界人民做贡献)

袁隆平发现真理的实践过程经历了哪些情感变化?

发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)。

2. 《创新是科学家的灵魂和本质》一部分中的第二段引述“杂交无优势”的论断有何作用?

突出了袁隆平在研究杂交水稻的过程中所遇到的舆论阻力,反衬出他的坚定决心。

袁隆平所从事的是“引导一场新的‘绿色革命’”的前沿科学研究工作,如何能让读者理解这项科研工作的深奥内容,是这篇以社会公众为读者对象的通讯的写作难点,也是报道专业人士事迹成功与否的关键。例如第一部分中,对“去年发现的性状优异稻株是一株‘天然杂交稻’的杂种第一代”的推断和第二部分中通过对“雄花不开裂、性状奇特”的“退化了的雄蕊”的说明,清楚地介绍了“天然雄性不育株”这一概念。再如第二部分中,作者以“创新是科学家的灵魂和本质”为纲,先介绍了传统的自花授粉作物“杂交无优势”的观点,再对应地阐释了袁隆平对水稻杂交优势利用两条途径的分析和选择,深入浅出地说清了其中的科学原理。这些都是这篇通讯中成功的科普表达。

3. 袁隆平是一位科学家,这篇人物通讯的写作难点是什么?作者是如何进行写作的?

观点一:同意这种观点。科学研究的成功,本身就有幸运的因素在内。袁隆平成功的秘诀中的“灵感”“机遇”难道不是在告诉我们,袁老也承认他成功中有幸运的因素吗?从课文中的内容来看,1961 年 7 月,下课后在校园外的早稻试验田发现一株“天然杂交稻”的杂种第一代,这难道不是一种幸运吗?另外,他在中国这样一个种质资源丰富、社会制度优越,可以在全国 13 个省区的 18 个科研单位进行的科研大协作等,都不是个人努力可以做到的,都属于成功中的幸运因素。

3. 2019 年 9 月 16 日,袁隆平在湖南农业大学新生开学典礼上告诉大家他成功的秘诀就是“知识、汗水、灵感、机遇”这八个字。有人根据文中所述美国、日本、国际水稻研究所的科学家从事过杂交水稻研究但都没有成功等内容,认为袁隆平的成功实在是一种幸运。结合课文内容,谈谈你对这种观点的态度,并阐明你的理由。

观点二:反对这种观点。袁隆平的成功,来自他的敏于发现、矢志不渝、勇于创新和敢于挑战的精神,来自他长期艰苦的劳动付出。从 20 世纪五六十年代“下定决心,拼尽毕生精力用农业科技战胜饥饿”,经过几十年的艰辛劳动,经历过无数次失败和挫折,顶住来自学术权威、社会舆论的各种压力和指责,创造出一个个辉煌的劳动成果,绝非“幸运”二字所能涵盖的。没有知识何来创新,没有汗水何来成果,没有经验和思索又何来灵感,没有卓越的劳动能力和创新能力,又怎能抓住机遇!因此,袁隆平的成功,是建立在知识的积累、劳动的汗水、创新的能力、不屈不挠的意志品质和为人类造福的高尚情怀之上的。

主题归纳

这篇人物通讯通过典型事例及细节描写展现了科学家袁隆平重视实践、实事求是、敢于向权威挑战、大胆创新的精神,高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果对解决中国及世界粮食问题具有的重大意义——使“饥饿的威胁在退却”, “引导我们走向一个营养充足的世界”,“引导一场新的‘绿色革命’”。

内容小结

1. 了解人物通讯的特点。

2. 学习本文通过典型事例、细节描写表现人物高尚品格的写作方法。

3.学习袁隆平尊重科学、锐意创新、实事求是、敢于向权威挑战,以艰苦劳动为人类作出巨大贡献的精神。

素养目标

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

写作背景

袁隆平,1930 年生于北京,1953 年毕业于西南农学院,毕业后到湖南安江农校任教。当时,作为青年教师的袁隆平下定决心,要拼尽毕生精力,用科学战胜饥饿。经过多年实践,他终于推翻了当时国际上关于水稻没有杂交优势的普遍观念,推出了一代又一代杂交水稻。

袁隆平的研究成果还得到了世界的认可,他相继获得联合国教科文组织“科学奖”、世界粮食基金会“2004 年世界粮食奖”和联合国粮农组织“粮食安全保障荣誉奖”等多项国际奖项,被誉为“杂交水稻之父”。

1981 年,我国将第一个特等发明奖授予袁隆平研究小组。

1995 年,袁隆平当选为中国工程院院士。

2001 年2 月19 日,袁隆平被授予2000 年度中国国家最高科学技术奖。

2001 年2 月22 日,《科技日报》记者沈英甲发表人物通讯《喜看稻菽千重浪》。

中国农民说,吃饭靠“两平”,一靠邓小平(责任制),二靠袁隆平(杂交稻)。西方世界称,杂交稻是“东方魔稻”。他的成果不仅在很大程度上解决了中国人的吃饭问题,而且也被认为是解决下个世纪世界性饥饿问题的法宝。国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,誉为“第二次绿色革命”。

袁隆平是个神话。“袁隆平”品牌被评估为1000亿元人民币。1976至1987年间,袁隆平让中国多长出1000亿公斤的水稻,而他正在研究的“超级稻”将能够让中国每年多养活几亿人口。 袁隆平获得国际“拯救饥饿奖”,他的杂交水稻也将向全球推广,解决人类吃饱肚子这件头等大事。

走 近 人 物

展

我6岁时在武汉参观了一个园艺场,满园里郁郁葱葱,到处是芬芳的花草和一串串鲜艳的果实。我觉得那一切简直太美丽了!我当时就想,将来我一定要去学农。

人 生 经 历

我从没有想过豪华的生活,对物质上的享受也看得很淡,因为我没有时间和精力去想这些东西。

我做过一个梦,梦见杂交水稻的茎秆像高梁一样高,穗子像扫帚一样大,稻谷像葡萄一样结得一串串,我和我的助手们一块在稻田里散步,在水稻下面乘凉。

我在有生之年还有两大心愿:一是要把超级杂交水稻培育成功,这样,21世纪谁来养活中国的问题就解决了;再一个是把杂交水稻推向世界,造福全人类。

展

作者简介

沈英甲,吉林辉南人。历任空军部队无线电员,《世界知识》杂志编辑,《科技日报》机动记者、机动记者部主任等。

题目解说

本文标题采用了正副标题的形式,正标题为虚,“喜看稻菽千重浪”出自毛泽东的《七律·到韶山》,喜看大片庄稼如浪涛滚滚契合了袁隆平数十年追求的梦,最能展示人物的精神风貌,同时也表达了作者对袁隆平的研究成果以及突出贡献的赞叹;副标题为实,交代了这篇人物通讯的主人公及其所获得的荣誉。

人物通讯

人物通讯是以报道各方面的先进人物为主的通讯,以表现人物为中心,从不同角度反映人物的事迹和思想,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者。

根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

① 传记式。其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

② 特写式。侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及的范围大得多,但属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,也很常见。

③ 群像式。特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

知识卡片

阅读2004年感动中国颁奖词,概括袁隆平精神。并在文中找出能够体现这些精神的事件。

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平。

深入探究

(1)细节描写。

细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。如:“袁隆平眯起双眼……翻看着土壤”,几个动词突出了人物工作之认真细心,严谨的科学态度。这段文字描写了一个平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

1.一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

文章第一段引出通讯报道人物的文字,在手法和效果上有什么特点?

手法:以薄雾笼罩、细雨飘落的马坡岭,几百亩的试验田等具有浓郁自然气息的环境描写,交代了人物活动的场景,烘托出人物忘我工作的精神;以“眯起” “打量” “跨过” “蹲下” “翻看”等人物动作描写,刻画出人物严谨务实、一丝不苟的工作态度。

效果:具有生动的画面感,增强了人物的形象性与报道的真实性。

(2)选取具体、典型的事例。

课文选取了几件事,这几件事从不同的方面体现了作为一名科学家的袁隆平的宝贵品质。

① 2001 年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农业科研事业)

②1961 年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻株”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964 年袁隆平终于找到了水稻的天然雄性不育株。(解放思想,敢于创新)

④1992 年袁隆平发表文章反驳贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1986 年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略设想,为我国粮食大幅度增产做出了突出贡献。(矢志为中国和世界人民做贡献)

⑥ 袁隆平的心愿,要引导一场新的“绿色革命”。(矢志为中国和世界人民做贡献)

袁隆平发现真理的实践过程经历了哪些情感变化?

发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)。

2. 《创新是科学家的灵魂和本质》一部分中的第二段引述“杂交无优势”的论断有何作用?

突出了袁隆平在研究杂交水稻的过程中所遇到的舆论阻力,反衬出他的坚定决心。

袁隆平所从事的是“引导一场新的‘绿色革命’”的前沿科学研究工作,如何能让读者理解这项科研工作的深奥内容,是这篇以社会公众为读者对象的通讯的写作难点,也是报道专业人士事迹成功与否的关键。例如第一部分中,对“去年发现的性状优异稻株是一株‘天然杂交稻’的杂种第一代”的推断和第二部分中通过对“雄花不开裂、性状奇特”的“退化了的雄蕊”的说明,清楚地介绍了“天然雄性不育株”这一概念。再如第二部分中,作者以“创新是科学家的灵魂和本质”为纲,先介绍了传统的自花授粉作物“杂交无优势”的观点,再对应地阐释了袁隆平对水稻杂交优势利用两条途径的分析和选择,深入浅出地说清了其中的科学原理。这些都是这篇通讯中成功的科普表达。

3. 袁隆平是一位科学家,这篇人物通讯的写作难点是什么?作者是如何进行写作的?

观点一:同意这种观点。科学研究的成功,本身就有幸运的因素在内。袁隆平成功的秘诀中的“灵感”“机遇”难道不是在告诉我们,袁老也承认他成功中有幸运的因素吗?从课文中的内容来看,1961 年 7 月,下课后在校园外的早稻试验田发现一株“天然杂交稻”的杂种第一代,这难道不是一种幸运吗?另外,他在中国这样一个种质资源丰富、社会制度优越,可以在全国 13 个省区的 18 个科研单位进行的科研大协作等,都不是个人努力可以做到的,都属于成功中的幸运因素。

3. 2019 年 9 月 16 日,袁隆平在湖南农业大学新生开学典礼上告诉大家他成功的秘诀就是“知识、汗水、灵感、机遇”这八个字。有人根据文中所述美国、日本、国际水稻研究所的科学家从事过杂交水稻研究但都没有成功等内容,认为袁隆平的成功实在是一种幸运。结合课文内容,谈谈你对这种观点的态度,并阐明你的理由。

观点二:反对这种观点。袁隆平的成功,来自他的敏于发现、矢志不渝、勇于创新和敢于挑战的精神,来自他长期艰苦的劳动付出。从 20 世纪五六十年代“下定决心,拼尽毕生精力用农业科技战胜饥饿”,经过几十年的艰辛劳动,经历过无数次失败和挫折,顶住来自学术权威、社会舆论的各种压力和指责,创造出一个个辉煌的劳动成果,绝非“幸运”二字所能涵盖的。没有知识何来创新,没有汗水何来成果,没有经验和思索又何来灵感,没有卓越的劳动能力和创新能力,又怎能抓住机遇!因此,袁隆平的成功,是建立在知识的积累、劳动的汗水、创新的能力、不屈不挠的意志品质和为人类造福的高尚情怀之上的。

主题归纳

这篇人物通讯通过典型事例及细节描写展现了科学家袁隆平重视实践、实事求是、敢于向权威挑战、大胆创新的精神,高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果对解决中国及世界粮食问题具有的重大意义——使“饥饿的威胁在退却”, “引导我们走向一个营养充足的世界”,“引导一场新的‘绿色革命’”。

内容小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读