高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第10课 辽夏金元的政治 课件(共46张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第10课 辽夏金元的政治 课件(共46张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

中外历史纲要上第三单元

第10课 辽夏金元的统治

两大时代特征:

由中原政权和少数民族政权并立到国家统一

和平局面为主导,民族交融加强

辽

四大少数民族政权:

西夏

金

三大对峙:

北宋和辽

北宋与西夏

南宋和金

元

十国(907—979)

辽(916—1125)

北宋(960—1127)

西夏(1038—1227)

金(1115—1234)

南宋(1127—1279)

元(1206—1271—1368)

五代

(907—960)

一条主线:少数民族封建化

辽宋关系:在辽宋关系相当的165年中,两相和平时期为122年,其失和者仅为43年而已。

宋夏关系: 1038年开始双方不断爆发边境战争,1044年议和。到1084年,宋夏再次交战,到1098年后双方再无大规模战争。

夏金关系: 共存110多年的共存关系中,1122—1123年边境战争后议和。和平关系一直维持至1211年蒙古攻金。

壹

重要名词

四时捺钵、猛安谋克、南北面官、四等人制、行省制度

贰

课程标准

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

本课

重点

一、辽与西夏

1.1 辽的建立及其制度

(1)辽的建立

朝代卡片

创 建 者

朝代 辽

时间 公元916年—公元1125年

都城 上京(今巴林左旗)

耶律阿保机

①起源:

辽朝的建立者契丹族与鲜卑同源,在辽河上游过着游牧、渔猎生活。

②建国:

916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京临潢府(今内蒙古巴林左旗),后来版图扩大,改国号为辽。

契丹帐

[北宋]苏颂

行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。

契丹是我国北方的古老民族之一。契丹正式见于历史文献记载的年代是389年。契丹人过着逐水草往来迁徙的游牧生活。经过约500年的发展,到唐朝时,契丹已逐渐强大起来。

(1)辽的政治制度

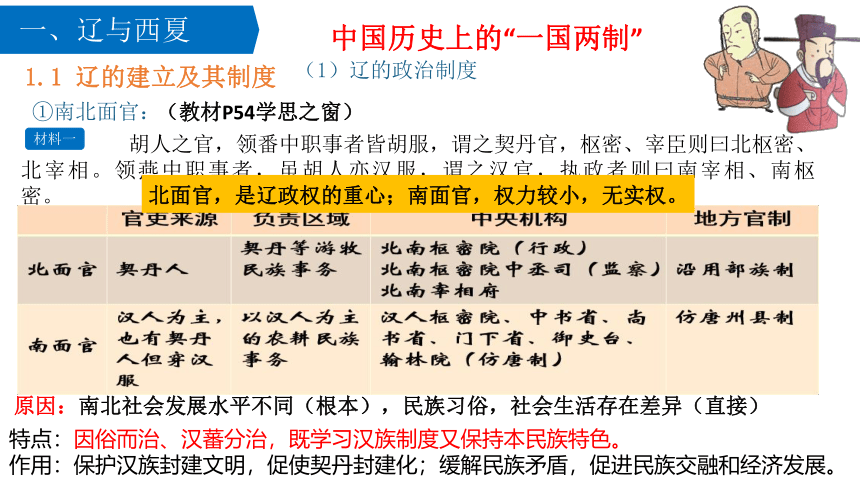

①南北面官:

1.1 辽的建立及其制度

特点:因俗而治、汉蕃分治,既学习汉族制度又保持本民族特色。

作用:保护汉族封建文明,促使契丹封建化;缓解民族矛盾,促进民族交融和经济发展。

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。 ——[宋]余靖《武溪集》

材料一

契丹……官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史》卷四五《百官志》

材料二

一、辽与西夏

(教材P54学思之窗)

北面官,是辽政权的重心;南面官,权力较小,无实权。

中国历史上的“一国两制”

原因:南北社会发展水平不同(根本),民族习俗,社会生活存在差异(直接)

(1)辽的政治制度

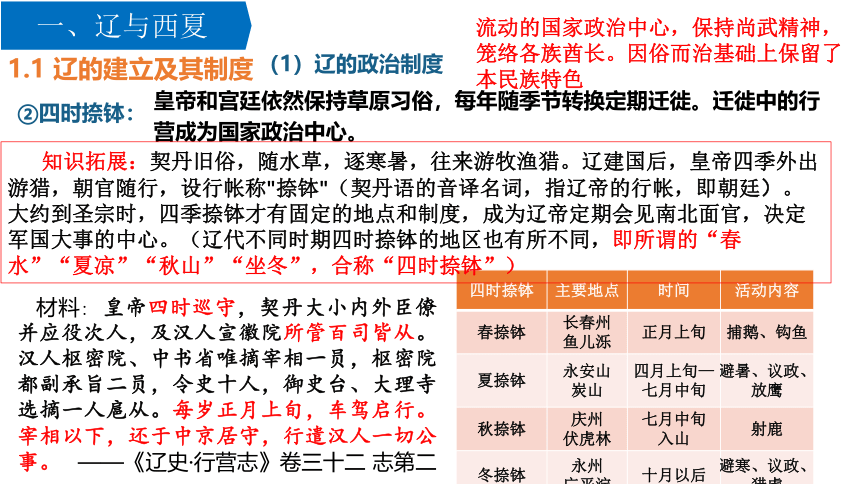

②四时捺钵:

1.1 辽的建立及其制度

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行

营成为国家政治中心。

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州 伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州 广平淀 十月以后 避寒、议政、

猎虎

一、辽与西夏

知识拓展:契丹旧俗,随水草,逐寒暑,往来游牧渔猎。辽建国后,皇帝四季外出游猎,朝官随行,设行帐称"捺钵"(契丹语的音译名词,指辽帝的行帐,即朝廷)。大约到圣宗时,四季捺钵才有固定的地点和制度,成为辽帝定期会见南北面官,决定军国大事的中心。(辽代不同时期四时捺钵的地区也有所不同,即所谓的“春水”“夏凉”“秋山”“坐冬”,合称“四时捺钵”)

材料: 皇帝四时巡守,契丹大小内外臣僚并应役次人,及汉人宣徽院所管百司皆从。汉人枢密院、中书省唯摘宰相一员,枢密院都副承旨二员,令史十人,御史台、大理寺选摘一人扈从。每岁正月上旬,车驾启行。宰相以下,还于中京居守,行遣汉人一切公事。 ——《辽史·行营志》卷三十二 志第二

流动的国家政治中心,保持尚武精神,笼络各族酋长。因俗而治基础上保留了本民族特色

北宋(960-1127)

辽(916-1125)

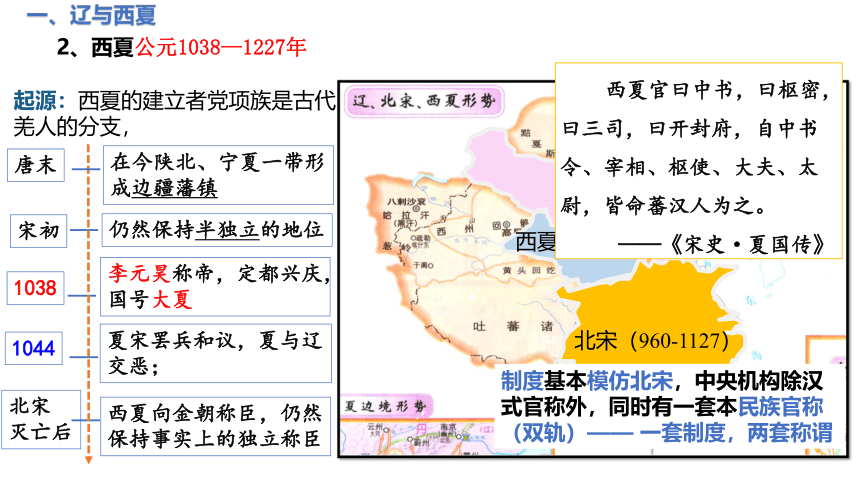

2、西夏公元1038—1227年

一、辽与西夏

仍然保持半独立的地位

宋初

李元昊称帝,定都兴庆,国号大夏

1038

1044

夏宋罢兵和议,夏与辽交恶;

北宋

灭亡后

西夏向金朝称臣,仍然保持事实上的独立称臣

在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇

唐末

西夏(1038-1227)

西夏官曰中书,曰枢密,曰三司,曰开封府,自中书令、宰相、枢使、大夫、太尉,皆命蕃汉人为之。

——《宋史·夏国传》

制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族官称(双轨)—— 一套制度,两套称谓

起源:西夏的建立者党项族是古代羌人的分支,

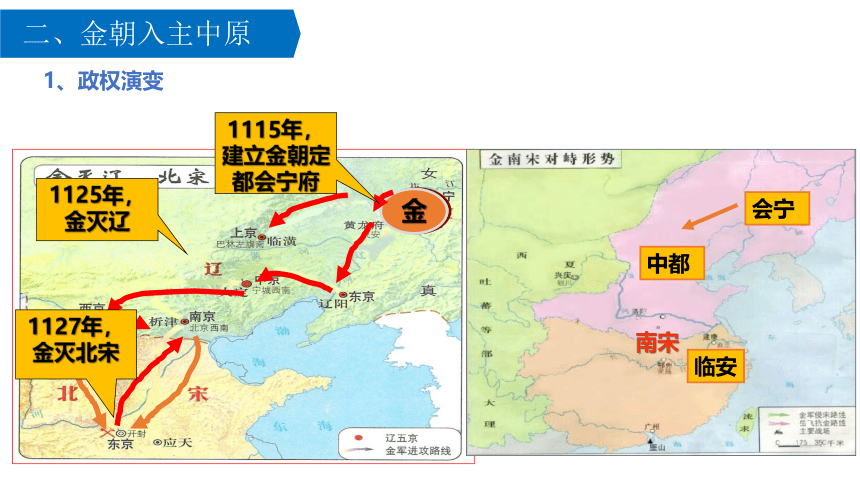

1125年,

金灭辽

女真

金

中都

临安

南宋

会宁

1115年,建立金朝定都会宁府

1127年,

金灭北宋

1、政权演变

二、金朝入主中原

二、金朝入主中原

1.兴起:

2.1 金朝的建立

朝代卡片

创 建 者

朝代 金

时间 公元1115—1234年

都城 会宁府(哈尔滨)

女真族活动于黑龙江、松花江流域,以农业、狩猎、畜牧为生。

2.建国:

1115年,完颜阿骨打建立金朝,以农业和畜牧业为生。

3.对峙:

1125年,金灭辽,两年后又灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

4.迁都:

1153年,金迁都燕京(今北京),将燕京改名为中都。这是北京建都史的开端。

◎金、元、明北京城址

3.金朝的制度建设——猛安谋克制

“其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安,谋克,从其多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也”。-----《金史·兵志》

公元1114年,金太祖完颜阿骨打始定制以三百户为谋克,十谋克为猛安。猛安谋克人户平时在训练之余,从事农业生产。有战事则丁壮接受征发,自置鞍马器械出征;其家口仍留家生产。由最初的围猎编制进而发展为军事组织,最后变革为地方的行政组织,具有行政、生产与军事合一的特点。---《中国通史》(社科版)

“典章法度几及汉唐”—《金史》卷《文艺传》

基本沿袭唐宋制度

性质:女真族的军事和社会组织单位

职能:平时耕作,战时选拔丁壮出征

材料一:金之初年……行兵则称猛安,谋克,以多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也。

——《金史》卷44志第25《兵志》

材料二:(金世宗)又谓宰臣曰:“猛安谋克人户,……与汉人错居,每四五十户结为保聚,农作时令相助济,此亦劝相之道也。”——《金史》卷46志第27《食货一》

思考:猛安谋克制有何特点?起到了怎样的作用?

特点:兵民合一,形成了军事、行政、生产三位一体的组织。

作用:从军事上来看,节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力;猛安谋克与地域性的村寨结合起来,发展为地方政权的雏形,由地缘政权代替了血缘的氏族组织,加速了女真族的封建化进程。

二、金朝入主中原

从政权并立到全国统一——核心素养落实

2、猛安谋克制

史料实证

由于猛安谋克本身世代承袭和阶级特权的特点,在金朝中后期,逐渐发展成为不事生产,寄生蚕食周边民族的大地主、大封建主,彻底腐化堕落,带来许多负面影响,病国害民,加速了金朝的灭亡。

二、金朝入主中原

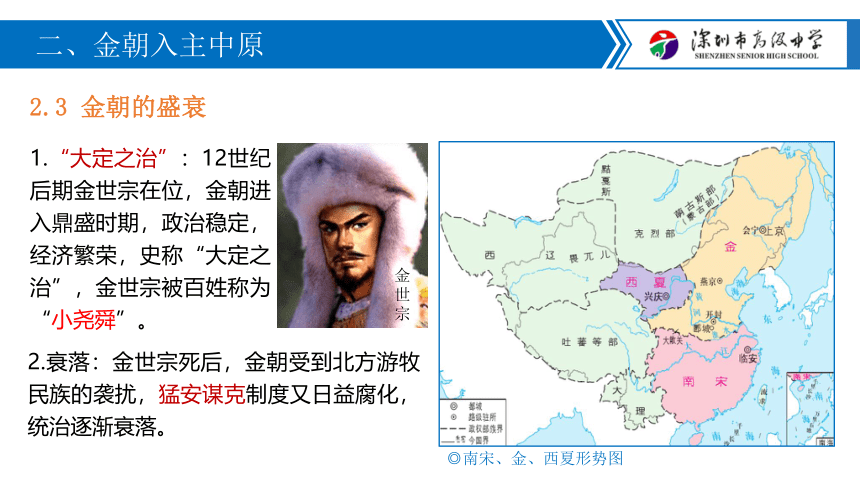

2.3 金朝的盛衰

1.“大定之治”:12世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”,金世宗被百姓称为“小尧舜”。

2.衰落:金世宗死后,金朝受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克制度又日益腐化,统治逐渐衰落。

金世宗

◎南宋、金、西夏形势图

政权 制度建设

核心特征

辽

夏

金

南北面官制

仿汉制

因俗而治 胡汉分治

仿汉制

因时而变因地制宜

民族交融,汉化加深。

学习汉族文明

保留民族特色

思考:请归纳辽夏金制度建设的共同经验,并分析其对文明发展的意义?

游牧与农耕文明的碰撞交融

因俗而治,有鉴于后世。

推动少数民族封建化进程。

四时捺钵

一官二称

猛安谋克制度

胡汉相劝

汉化渐深

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

碰撞交融——辽夏金的二元体制

问题探究

三、从蒙古崛起到元朝统一

3.1 蒙古崛起

(1)建立

1206年,漠北蒙古部首领铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国,被奉上“成吉思汗”的尊号。

(2)扩张

蒙古军队先后灭掉西辽、西夏(1227)和金朝(1234),招降吐蕃诸部,兼并云南的大理政权,还远征到中亚、西亚、东欧地区。

铁木真

三、从蒙古崛起到元朝统一

3.2 元朝统一

(1)建立政权

1260年,忽必烈继位,开始推行中原传统政治制度,兴建大都。1271年,忽必烈定国号为大元,定都大都;蒙古在其他统治区形成了四大汗国。

(2)统一

1276年,元军占领南宋都城临安。1279年,元军在崖山海域击败南宋余部,完成统一。

中国历史上少数民族建立的第一个统一的封建王朝

朝代卡片

创 建 者

朝代 元朝

时间 公元1271—1368年

都城 大都(今北京)

◎文天祥画像

1206年

统一蒙古

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

收复吐蕃

兼并云南大理政权

远征亚欧

北逾阴山,西极流沙,

东尽辽左,南越海表。

—宋濂《元史》

成吉思汗

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

文天祥兵败被俘后,写下了大义凛然的《正气歌》。忽必烈亲自劝降,许以高官,他严词拒绝,从容就义,年仅47岁。

过零丁洋

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

思考:元朝的统一顺应了历史发展的流,是人心所向,大势所趋,而文天祥组织了抗元斗争,坚持不懈,你认为他值不值得敬佩?为什么?如何评价文天祥?

(2)他在抗元斗争中坚贞不屈,表现出崇高的气节。

(3)我们必须看到事物的两个方面。文天祥的抗元,反抗的是蒙古贵族的民族压迫,与人民群众的愿望相一致,是正义行为。抗元失败后,又表现出宁死不屈的精神和崇高气节,理应受到后人的敬仰和纪念。因此,我们肯定文天祥抗元,并不否定元统一的进步性,只是二者的角度不同。

(1)值得

问题探究

(4)元朝—— 中央中书省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

中书省

(行政)

元:中书省一省制

御史台(监察)

枢密院(军事)

左丞相

右丞相

平章政事

相权反弹

二、治理之策的互鉴与创新 —— 制度的发展

元朝的中央政府由中书省、枢密院、御史台组成,中书省总理全国政务,枢密院掌管全国军事,御史台负责监察事宜。这与秦汉至唐宋的政治体制是相衔接的。

——樊树志:《国史十六讲》

三、从蒙古崛起到元朝统一

3.3 巩固统一

(1)行省制度

①内容:

除今天的河北、山东地区由中书省直辖外,全国共设10个行省。

②特点:

辖区广阔,军政大权集中,行政效率较高。

③意义:

行省制度的创立是中国古代地方行政制度的重大变革,强化了中央集权,是我国省制的开端。

◎元朝疆域图

武夷山

南 岭

唐 朝

根据山脉、河流等自然地理特征划分地理区域,进而划分行政区域。

能够使行政区划与经济、文化区划一致,有利于经济和社会发展。

但是容易成为地方割据的有利条件。

山川形便

3.3 元朝统一

(1)行省制度

三、从蒙古崛起到元朝统一

是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。

犬牙交错

3.3 元朝统一

(1)行省制度

元代……的区划“合河南河北为一而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失,合湖南湖北为一而洞庭之险失,合浙东浙西为一而钱塘之险失,淮东淮南,汉南汉北,州县错集而淮汉之险失,汉中附秦,归州隶楚,又合内江外江为一而蜀之险失”。

——朱绍侯等主编《中国古代史》

以北制南

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

中书省

行中书省

(中央宰相机构)

派官员驻地方

①形成:

(地方常设最高行政机构)

(2)行省制度

3、统治措施:

(3)边疆治理

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

宣政院管理西藏和全国佛教事务

台湾:元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

时空观念

四大汗国名义上尊元朝为宗主国

思考:研读地图和材料,分析元代怎样通过制度建设促进文明的融汇?(如何解决北方政治中心与南方经济重心分离这一问题的?)

急递铺令

统合南北

重新开通大运河和开辟长途海上航线

修筑四通八达驿道、急递铺

巩固统一

提高行政效率

杭州

多元文明融汇一体的流动网络。

汇通全国

澎湖巡检司,经略台湾

宣政院管辖吐蕃

因地制宜

北庭都元帅府、宣慰司,管理西域

行省制

边疆直接管理

边疆与内地一体化

盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。——《元史》

交通建设

地方管理

多元文明融汇一体的稳定环境。

中书省直辖“腹里”

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

问题探究

中书省模仿唐宋旧制。行省则按照燕京、别失八里和阿姆河三“断事官”模式建立。元代行省权力较重,军国大事无所不辖。行省职能上主要为中央收权,兼替地方分留部分权力,行省所握权力大而不专。行省区划以中央军事控制为目的,人为地造成犬牙交错和以北制南。……行省制下几乎没有大的反叛。

——摘编自李治安《元史十八讲》

行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。

——摘编自李治安《行省制度研究》

深度探究:元代的行省制与历代地方管理制度相比有何创新之处?

区划:犬牙交错,以北制南。

权力:集权与分权的中枢,受中央节制。

构架:蒙汉二元色彩浓厚。

统合中央与地方

推动多民族文明共同发展

强化控制,消除割据的地理基础

地位:承前启后,是地方行政制度的重大变革。

开省制之先河

元代统一推动中华文明多元一体格局的扩展,奠定“大中国”之文明基础。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

深度探究

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

(2)行省制度

3、统治措施:

秦朝疆域图

元朝行省图

据下图,与秦朝的郡相比,元朝的行省有何特点?结合元朝行省图,指出元朝实行行省制度的现实原因。

特点:数量少,管辖范围大

现实原因:元朝疆域空前辽阔

问题探究

行省统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

——《元史.百官志》

决大狱质疑事皆中书报可而后行。

——【元】许有壬《至正集》

行省制度:地方行政管理的创举

以蒙古人充各路达鲁花赤(掌印),汉人充总管,回回充同知,永为定制。——《元史.世祖纪三》

范围大!身份高!职权广!

会不会重蹈唐朝藩镇割据覆辙?

犬牙交错

大而难独

印章控制

大而难独

派出机构

大而难独

会不会再现北宋内重外轻窘境?

路府州县在行省督办下征集赋税,再由行省汇总并将其中七成解运至京师,留三成供地方支用;行省严格管制路府州县的经费,有权批准金额在一千锭以内的开销。

——整理自李治安《唐宋元明清中央与地方关系研究》

中央集权与地方分权相结合点

地方大而难独---中央有效控制

思考:行省制的影响?

(1)行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率

(2)加强中央集权,巩固了多民族国家的统一

(3)是我国省制的开端,也促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展(4)是中国古代地方行政制度的重大变革,影响深远。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

(2)行省制度

3、统治措施:

元朝在辽阔的国土上,建立了严密的“站赤”制度,使邮驿通信十分有效地发挥作用。所谓“站赤”,是蒙古语“驿传”的译音,从此我国后来通称驿馆为驿站。站赤制度是一种完整而系统的驿传制度,它包括驿站的管理条例,驿官的职责,驿站设备以及对站户的赋税制度等等。那时的驿站,在中国境内就有1496处之多。元朝仿效宋朝的办法,在各州县广泛设置“急递铺”,约有两万处之多。据元《经世大典》记载:“凡在属国,皆置传驿,星罗棋布,脉络贯通。朝令夕至,声闻毕达。” ---《古代官方的邮驿》

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。

意义:有利于各地之间联系的加强;有利于国家政令的及时传递和官府物资的运输保障实现对征服地区的有效统治,巩固统一。

③相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。

元代驿站分布图

(1)修筑驿道,设立驿站、急递铺。

3、统治措施:

背景:蒙古征服欧亚广大地区之后,疆域辽阔,交通与信息传递存在严重困难

◎元代急递铺令牌

四、元朝的民族关系

4.1 蒙古族和回族的形成与四等人制

(1)蒙古族:

蒙古原是漠北的一个游牧部落,铁木真统一草原后逐渐将其他部落融入其中。

来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

(2)回族:

大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合。

民族融合

四等人制

等级 名称 民族

一等人 蒙古人 蒙古民族

二等人 色目人 西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

三等人 汉人 指北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

四等人 南人 指原南宋统治区的居民

蒙古、色目殴汉人、南人,不得回手。

天下治平之时,台省要官皆北人为之,汉人、南人万中无一二。其得为者不过州县卑秩,盖亦仅有而绝无者也。

差别对待:在科举、任职、刑律……

目的:保障蒙古贵族统治的利益

思考:元代实行怎样的民族政策 目的何在?如何评价这一制度?

“非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人制”是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。

——鲁玉《试论元代“四等人制”》

积极:它满足了维持大一统的需要,也是对五代以来民族交融成果的一种承认。这一制度导致民族分布格局的巨大变化,进而为民族交融创造了条件。

四、元朝的民族关系

如何评价元朝的四等人制度?

从多元竞争到中华一体——核心素养落实

消极:这种不同民族差别对待措施不仅给广大人民造成心理上的创伤,而且随着时间的推移,民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重,社会动荡,从而给元朝的统治带来不利影响。

国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。 ——许衡《许文正公遗书》

女真

契丹

汉

党项

蒙古

色目

四、元朝的民族关系

从多元竞争到中华一体

四、元朝的民族关系

4.2 元朝灭亡

(1)原因:

社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。

【拓展】民族矛盾、阶级矛盾、自然因素、统治阶级腐败等

(2)概况:

14世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发,不久元朝灭亡。

元朝灭亡后,大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族融合。

1351年,北方白莲教发动了红巾军起义,号称“石人一只眼,挑动黄河天下反”。

1368年,红巾军将领朱元璋在南京称帝,建立明朝,攻克元大都。

(3)结果:

政权 辽 西夏 金 元

时间 916-1125 1038-1227 1115-1234 1271-1368

民族 契丹族 党项族 女真族 蒙古族

建立者 耶律阿保机 元昊 完颜阿骨打 铁木真(蒙古)

忽必烈(元)

都城 上京 兴庆府 中都 大都

主要制度 南北面官 模仿北宋 民族称谓 沿袭唐宋 猛安谋克 行省制度

四等人制

灭亡于 金 蒙古 蒙古 明朝

拓展探究 辽夏金元的政治特点

辽夏金元的统治

本课小结

辽的建立

南北面官制

西夏的建立

模仿宋制

金的建立

猛安谋克

统一中原

蒙古崛起

推行汉制,建立行省

元统一全国

“幅员”之大——

从政权并立到全国统一

“民族”之大——

从多元竞争到中华一体

“文明”之大——

从碰撞交融到多元一体

北宋 南宋

“大中国”一个能为不同人群的不同文化提供多样性发展空间的“多民族之巨大中国”。

小结

从时空角度看辽西夏金

从制度角度看辽西夏金

从民族交融看辽西夏金

蒙古的崛起与元朝的建立

元朝的政治制度

元朝的民族政策

民族矛盾与民族交融

借鉴汉制,加强统一

元朝的建立与统一

历时较长,空间很广

因俗而治,蕃汉分治

相互对峙,相互交融

辽西夏金的统治

元朝建立与统治

统一多民族封建国家发展

从多民族政权并立—统一多民族封建国家发展

北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到重要作用

阶级矛盾日益严重

探究二 文明视界里的大中国——辽夏金元的“变”与“不变”

这样做的目的就是为了表明自己作为新王朝沿袭的正统地位和合法性。

在中国历代王朝中一直有个不成文的规定,当一个王朝灭亡后,新兴的王朝便会主动承担为前朝修史的重任。这就是所谓的“易代修史”

元朝在修史时,筹划阶段就用了将近80年。原因是有一个问题争论不休:宋、金、辽何为正统。结果从元世祖忽必烈时代一直拖到了元朝最后一任皇帝元顺帝时期。最后在宰相脱脱的建议下,元顺帝下令给宋、辽、金各修一史,这一争论才告完结。

探究二 文明视界里的大中国——辽夏金元的“变”与“不变”

辽人自称炎黄子孙,称自己为“中国”,同时也称宋朝为“中国”。金人进入中原以后,即援引“中原即中国”、“懂礼即中国”等汉儒学说和理论,自称中国,金人并没有将宋人排除于中国之外,宋也有承认金人占据的中原地区是中国,并引申金朝为中国。

——赵永春《“中国多元一体”与辽金史研究》

逐渐淡化“华夷之辨”,倡导“华夷一体”,主张华夷互相吸收,逐渐否定单一的汉文化选择而强调多元文化选择,才能从一个侧面彰显出近千年来华夷观念的演变轨迹。

——赵永春《关于辽金的“正统性”问题——以元明清辽宋金“三史分修”问题讨论为中心》

夷夏同根

多元一体

契丹自耶律阿保机以来,统治者即能说汉语,而女真人进入中原后普遍说汉语……识汉文,同时,宋人也以学胡语为时尚。女真歌曲也在中原传唱。

——李锡厚《宋辽金时期中原地区的民族融合》(载《中州学刊》2005年第9期)

契丹、党项、女真等每年从汉地引进不少米面、瓜果、茶叶等食品,其饮食结构发生了变化,……饮食习俗与汉族几乎无异。中原地区则从北方地区引进大量的羊。各族交错杂居,通婚现象普遍,并得到官方的认可。

—关树东:《一部描述民族历史风俗的佳作——读<辽宋夏金社会生活史>》, 载《社会科学管理与评论》1999年第2期

辽人在自称“中国”的同时,并不反对宋人称“中国”……金人进入中原以后,自称“中国”,金人并没有将宋人排除于中国之外……认为金宋都是“中国”。

——赵永春:《“中国多元一体”与辽金史研究》载中央民族大学学报(哲学与社会版)2011年第3期

3.从民族交融看辽夏金政权

元朝以前的中国历史,包括汉唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国时代”》

元朝实现了全中国的统一,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省 ,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》等

三、民族:冲突与交融

“中国” 地域意义 文化意义 人民意义 政权意义

小中国

大中国

中原(九州)

十一行省

汉文化(农耕文化)

农耕、草原文化

汉人

汉蒙女真等各族人民

汉族政权

不论民族

促进民族交融,推动中华民族多元一体格局的形成;

为元明清统一多民族国家的发展奠定基础。

北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到了什么作用?

【以古鉴今】

思考:以史为鉴,我们应该树立怎样的民族观?

先秦商族和周人以夷狄而入华夏

春秋战国形成华夏认同

秦汉统一多民族国家的建立

三国两晋南北朝的胡汉交融和隋唐时期进一步大交融

辽夏金元北方少数民族政权的并存互动

中华民族多元一体

中国的历史是由多民族共同缔造的。我们要树立民族平等、和谐交往的中华民族多元一体的观念。

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

—习近平在全国团结进步表彰大会的讲话

探究二 文明视界里的大中国——辽夏金元的“变”与“不变”

崖山海战,南宋灭亡,标志着古典意义华夏文明的衰败与陨落。你如何看待?

它(中华民族)的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。

——费孝通《中华民族的多元一体格局》

该观点实质是大汉民族主义或者王朝中心论,应摒弃。

从“元修三史”看统一多民族国家的发展

虽然三史分修的争议一直存在,甚至到明清时期也有人提出不同意见,但对“三史”“各与正统”的观念始终是主流。

四库全书持辽宋金“各与正统”观点

民族交往交流交融才是历史发展的潮流

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国”时代》载《东方早报·上海书评》2015年6月

唐朝疆域图(公元669年) 元朝疆域图(公元1330年)

元朝为什么不给“西夏”单独修史呢?

留给课后思考,需要学生自己查阅资料。 参考答案:1 铁木真未能亲眼目睹灭掉西夏而病亡,蒙古将铁木真之死归咎到西夏身上,新仇旧恨加在一起在夏末帝投降后,蒙军在西夏的首都中兴府展开屠杀,并且将宫室、陵园付之一炬,西夏在被灭国的同时仅有一小部分人得以幸存。2 西夏的被灭亡和宫室、陵园的被焚毁导致另外一个尴尬的局面出现,西夏史料的缺乏,后朝在为前朝修史时一般都会借鉴当时的史料和实录,可是西夏史料由于之前的被焚毁导致后朝在修史时资料严重缺乏。3 西夏这个国家虽然与同时期的辽宋、金宋并列,但由于它经常向辽金宋臣服的墙头草表现导致自己的历史地位偏低,再加上修史的年代距离西夏灭亡又比较久远,西夏的存在感进一步降低,结果导致修史时西夏的历史地位与大理等国无异。4 西夏虽然在历史上切实存在,但由于它的影响力相较于辽金宋太过弱小,因此西夏不被单独编成一史也自有其合理性。

辽人自称炎黄子孙,称自己为“中国”,同时也称宋朝为“中国”。金人进入中原以后,即援引“中原即中国”、“懂礼即中国”等汉儒学说和理论,自称中国,金人并没有将宋人排除于中国之外,宋也有承认金人占据的中原地区是中国,并引申金朝为中国。

——赵永春《“中国多元一体”与辽金史研究》

三、民族关系的冲突与交融 —— 一体的扩展

元朝实现了全中国的统一 ,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省 ,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》等

“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。”

……

“中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。”

——习近平在2019全国民族团结进步表彰大会上的讲话

中外历史纲要上第三单元

第10课 辽夏金元的统治

两大时代特征:

由中原政权和少数民族政权并立到国家统一

和平局面为主导,民族交融加强

辽

四大少数民族政权:

西夏

金

三大对峙:

北宋和辽

北宋与西夏

南宋和金

元

十国(907—979)

辽(916—1125)

北宋(960—1127)

西夏(1038—1227)

金(1115—1234)

南宋(1127—1279)

元(1206—1271—1368)

五代

(907—960)

一条主线:少数民族封建化

辽宋关系:在辽宋关系相当的165年中,两相和平时期为122年,其失和者仅为43年而已。

宋夏关系: 1038年开始双方不断爆发边境战争,1044年议和。到1084年,宋夏再次交战,到1098年后双方再无大规模战争。

夏金关系: 共存110多年的共存关系中,1122—1123年边境战争后议和。和平关系一直维持至1211年蒙古攻金。

壹

重要名词

四时捺钵、猛安谋克、南北面官、四等人制、行省制度

贰

课程标准

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

本课

重点

一、辽与西夏

1.1 辽的建立及其制度

(1)辽的建立

朝代卡片

创 建 者

朝代 辽

时间 公元916年—公元1125年

都城 上京(今巴林左旗)

耶律阿保机

①起源:

辽朝的建立者契丹族与鲜卑同源,在辽河上游过着游牧、渔猎生活。

②建国:

916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京临潢府(今内蒙古巴林左旗),后来版图扩大,改国号为辽。

契丹帐

[北宋]苏颂

行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。

契丹是我国北方的古老民族之一。契丹正式见于历史文献记载的年代是389年。契丹人过着逐水草往来迁徙的游牧生活。经过约500年的发展,到唐朝时,契丹已逐渐强大起来。

(1)辽的政治制度

①南北面官:

1.1 辽的建立及其制度

特点:因俗而治、汉蕃分治,既学习汉族制度又保持本民族特色。

作用:保护汉族封建文明,促使契丹封建化;缓解民族矛盾,促进民族交融和经济发展。

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。 ——[宋]余靖《武溪集》

材料一

契丹……官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史》卷四五《百官志》

材料二

一、辽与西夏

(教材P54学思之窗)

北面官,是辽政权的重心;南面官,权力较小,无实权。

中国历史上的“一国两制”

原因:南北社会发展水平不同(根本),民族习俗,社会生活存在差异(直接)

(1)辽的政治制度

②四时捺钵:

1.1 辽的建立及其制度

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行

营成为国家政治中心。

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州 伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州 广平淀 十月以后 避寒、议政、

猎虎

一、辽与西夏

知识拓展:契丹旧俗,随水草,逐寒暑,往来游牧渔猎。辽建国后,皇帝四季外出游猎,朝官随行,设行帐称"捺钵"(契丹语的音译名词,指辽帝的行帐,即朝廷)。大约到圣宗时,四季捺钵才有固定的地点和制度,成为辽帝定期会见南北面官,决定军国大事的中心。(辽代不同时期四时捺钵的地区也有所不同,即所谓的“春水”“夏凉”“秋山”“坐冬”,合称“四时捺钵”)

材料: 皇帝四时巡守,契丹大小内外臣僚并应役次人,及汉人宣徽院所管百司皆从。汉人枢密院、中书省唯摘宰相一员,枢密院都副承旨二员,令史十人,御史台、大理寺选摘一人扈从。每岁正月上旬,车驾启行。宰相以下,还于中京居守,行遣汉人一切公事。 ——《辽史·行营志》卷三十二 志第二

流动的国家政治中心,保持尚武精神,笼络各族酋长。因俗而治基础上保留了本民族特色

北宋(960-1127)

辽(916-1125)

2、西夏公元1038—1227年

一、辽与西夏

仍然保持半独立的地位

宋初

李元昊称帝,定都兴庆,国号大夏

1038

1044

夏宋罢兵和议,夏与辽交恶;

北宋

灭亡后

西夏向金朝称臣,仍然保持事实上的独立称臣

在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇

唐末

西夏(1038-1227)

西夏官曰中书,曰枢密,曰三司,曰开封府,自中书令、宰相、枢使、大夫、太尉,皆命蕃汉人为之。

——《宋史·夏国传》

制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族官称(双轨)—— 一套制度,两套称谓

起源:西夏的建立者党项族是古代羌人的分支,

1125年,

金灭辽

女真

金

中都

临安

南宋

会宁

1115年,建立金朝定都会宁府

1127年,

金灭北宋

1、政权演变

二、金朝入主中原

二、金朝入主中原

1.兴起:

2.1 金朝的建立

朝代卡片

创 建 者

朝代 金

时间 公元1115—1234年

都城 会宁府(哈尔滨)

女真族活动于黑龙江、松花江流域,以农业、狩猎、畜牧为生。

2.建国:

1115年,完颜阿骨打建立金朝,以农业和畜牧业为生。

3.对峙:

1125年,金灭辽,两年后又灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

4.迁都:

1153年,金迁都燕京(今北京),将燕京改名为中都。这是北京建都史的开端。

◎金、元、明北京城址

3.金朝的制度建设——猛安谋克制

“其部长曰孛堇,行兵则称曰猛安,谋克,从其多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也”。-----《金史·兵志》

公元1114年,金太祖完颜阿骨打始定制以三百户为谋克,十谋克为猛安。猛安谋克人户平时在训练之余,从事农业生产。有战事则丁壮接受征发,自置鞍马器械出征;其家口仍留家生产。由最初的围猎编制进而发展为军事组织,最后变革为地方的行政组织,具有行政、生产与军事合一的特点。---《中国通史》(社科版)

“典章法度几及汉唐”—《金史》卷《文艺传》

基本沿袭唐宋制度

性质:女真族的军事和社会组织单位

职能:平时耕作,战时选拔丁壮出征

材料一:金之初年……行兵则称猛安,谋克,以多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也。

——《金史》卷44志第25《兵志》

材料二:(金世宗)又谓宰臣曰:“猛安谋克人户,……与汉人错居,每四五十户结为保聚,农作时令相助济,此亦劝相之道也。”——《金史》卷46志第27《食货一》

思考:猛安谋克制有何特点?起到了怎样的作用?

特点:兵民合一,形成了军事、行政、生产三位一体的组织。

作用:从军事上来看,节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力;猛安谋克与地域性的村寨结合起来,发展为地方政权的雏形,由地缘政权代替了血缘的氏族组织,加速了女真族的封建化进程。

二、金朝入主中原

从政权并立到全国统一——核心素养落实

2、猛安谋克制

史料实证

由于猛安谋克本身世代承袭和阶级特权的特点,在金朝中后期,逐渐发展成为不事生产,寄生蚕食周边民族的大地主、大封建主,彻底腐化堕落,带来许多负面影响,病国害民,加速了金朝的灭亡。

二、金朝入主中原

2.3 金朝的盛衰

1.“大定之治”:12世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”,金世宗被百姓称为“小尧舜”。

2.衰落:金世宗死后,金朝受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克制度又日益腐化,统治逐渐衰落。

金世宗

◎南宋、金、西夏形势图

政权 制度建设

核心特征

辽

夏

金

南北面官制

仿汉制

因俗而治 胡汉分治

仿汉制

因时而变因地制宜

民族交融,汉化加深。

学习汉族文明

保留民族特色

思考:请归纳辽夏金制度建设的共同经验,并分析其对文明发展的意义?

游牧与农耕文明的碰撞交融

因俗而治,有鉴于后世。

推动少数民族封建化进程。

四时捺钵

一官二称

猛安谋克制度

胡汉相劝

汉化渐深

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

碰撞交融——辽夏金的二元体制

问题探究

三、从蒙古崛起到元朝统一

3.1 蒙古崛起

(1)建立

1206年,漠北蒙古部首领铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国,被奉上“成吉思汗”的尊号。

(2)扩张

蒙古军队先后灭掉西辽、西夏(1227)和金朝(1234),招降吐蕃诸部,兼并云南的大理政权,还远征到中亚、西亚、东欧地区。

铁木真

三、从蒙古崛起到元朝统一

3.2 元朝统一

(1)建立政权

1260年,忽必烈继位,开始推行中原传统政治制度,兴建大都。1271年,忽必烈定国号为大元,定都大都;蒙古在其他统治区形成了四大汗国。

(2)统一

1276年,元军占领南宋都城临安。1279年,元军在崖山海域击败南宋余部,完成统一。

中国历史上少数民族建立的第一个统一的封建王朝

朝代卡片

创 建 者

朝代 元朝

时间 公元1271—1368年

都城 大都(今北京)

◎文天祥画像

1206年

统一蒙古

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

收复吐蕃

兼并云南大理政权

远征亚欧

北逾阴山,西极流沙,

东尽辽左,南越海表。

—宋濂《元史》

成吉思汗

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

文天祥兵败被俘后,写下了大义凛然的《正气歌》。忽必烈亲自劝降,许以高官,他严词拒绝,从容就义,年仅47岁。

过零丁洋

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

思考:元朝的统一顺应了历史发展的流,是人心所向,大势所趋,而文天祥组织了抗元斗争,坚持不懈,你认为他值不值得敬佩?为什么?如何评价文天祥?

(2)他在抗元斗争中坚贞不屈,表现出崇高的气节。

(3)我们必须看到事物的两个方面。文天祥的抗元,反抗的是蒙古贵族的民族压迫,与人民群众的愿望相一致,是正义行为。抗元失败后,又表现出宁死不屈的精神和崇高气节,理应受到后人的敬仰和纪念。因此,我们肯定文天祥抗元,并不否定元统一的进步性,只是二者的角度不同。

(1)值得

问题探究

(4)元朝—— 中央中书省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

中书省

(行政)

元:中书省一省制

御史台(监察)

枢密院(军事)

左丞相

右丞相

平章政事

相权反弹

二、治理之策的互鉴与创新 —— 制度的发展

元朝的中央政府由中书省、枢密院、御史台组成,中书省总理全国政务,枢密院掌管全国军事,御史台负责监察事宜。这与秦汉至唐宋的政治体制是相衔接的。

——樊树志:《国史十六讲》

三、从蒙古崛起到元朝统一

3.3 巩固统一

(1)行省制度

①内容:

除今天的河北、山东地区由中书省直辖外,全国共设10个行省。

②特点:

辖区广阔,军政大权集中,行政效率较高。

③意义:

行省制度的创立是中国古代地方行政制度的重大变革,强化了中央集权,是我国省制的开端。

◎元朝疆域图

武夷山

南 岭

唐 朝

根据山脉、河流等自然地理特征划分地理区域,进而划分行政区域。

能够使行政区划与经济、文化区划一致,有利于经济和社会发展。

但是容易成为地方割据的有利条件。

山川形便

3.3 元朝统一

(1)行省制度

三、从蒙古崛起到元朝统一

是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。

犬牙交错

3.3 元朝统一

(1)行省制度

元代……的区划“合河南河北为一而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失,合湖南湖北为一而洞庭之险失,合浙东浙西为一而钱塘之险失,淮东淮南,汉南汉北,州县错集而淮汉之险失,汉中附秦,归州隶楚,又合内江外江为一而蜀之险失”。

——朱绍侯等主编《中国古代史》

以北制南

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

中书省

行中书省

(中央宰相机构)

派官员驻地方

①形成:

(地方常设最高行政机构)

(2)行省制度

3、统治措施:

(3)边疆治理

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

宣政院管理西藏和全国佛教事务

台湾:元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

时空观念

四大汗国名义上尊元朝为宗主国

思考:研读地图和材料,分析元代怎样通过制度建设促进文明的融汇?(如何解决北方政治中心与南方经济重心分离这一问题的?)

急递铺令

统合南北

重新开通大运河和开辟长途海上航线

修筑四通八达驿道、急递铺

巩固统一

提高行政效率

杭州

多元文明融汇一体的流动网络。

汇通全国

澎湖巡检司,经略台湾

宣政院管辖吐蕃

因地制宜

北庭都元帅府、宣慰司,管理西域

行省制

边疆直接管理

边疆与内地一体化

盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。——《元史》

交通建设

地方管理

多元文明融汇一体的稳定环境。

中书省直辖“腹里”

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

问题探究

中书省模仿唐宋旧制。行省则按照燕京、别失八里和阿姆河三“断事官”模式建立。元代行省权力较重,军国大事无所不辖。行省职能上主要为中央收权,兼替地方分留部分权力,行省所握权力大而不专。行省区划以中央军事控制为目的,人为地造成犬牙交错和以北制南。……行省制下几乎没有大的反叛。

——摘编自李治安《元史十八讲》

行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。

——摘编自李治安《行省制度研究》

深度探究:元代的行省制与历代地方管理制度相比有何创新之处?

区划:犬牙交错,以北制南。

权力:集权与分权的中枢,受中央节制。

构架:蒙汉二元色彩浓厚。

统合中央与地方

推动多民族文明共同发展

强化控制,消除割据的地理基础

地位:承前启后,是地方行政制度的重大变革。

开省制之先河

元代统一推动中华文明多元一体格局的扩展,奠定“大中国”之文明基础。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

深度探究

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

(2)行省制度

3、统治措施:

秦朝疆域图

元朝行省图

据下图,与秦朝的郡相比,元朝的行省有何特点?结合元朝行省图,指出元朝实行行省制度的现实原因。

特点:数量少,管辖范围大

现实原因:元朝疆域空前辽阔

问题探究

行省统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

——《元史.百官志》

决大狱质疑事皆中书报可而后行。

——【元】许有壬《至正集》

行省制度:地方行政管理的创举

以蒙古人充各路达鲁花赤(掌印),汉人充总管,回回充同知,永为定制。——《元史.世祖纪三》

范围大!身份高!职权广!

会不会重蹈唐朝藩镇割据覆辙?

犬牙交错

大而难独

印章控制

大而难独

派出机构

大而难独

会不会再现北宋内重外轻窘境?

路府州县在行省督办下征集赋税,再由行省汇总并将其中七成解运至京师,留三成供地方支用;行省严格管制路府州县的经费,有权批准金额在一千锭以内的开销。

——整理自李治安《唐宋元明清中央与地方关系研究》

中央集权与地方分权相结合点

地方大而难独---中央有效控制

思考:行省制的影响?

(1)行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率

(2)加强中央集权,巩固了多民族国家的统一

(3)是我国省制的开端,也促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展(4)是中国古代地方行政制度的重大变革,影响深远。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

(2)行省制度

3、统治措施:

元朝在辽阔的国土上,建立了严密的“站赤”制度,使邮驿通信十分有效地发挥作用。所谓“站赤”,是蒙古语“驿传”的译音,从此我国后来通称驿馆为驿站。站赤制度是一种完整而系统的驿传制度,它包括驿站的管理条例,驿官的职责,驿站设备以及对站户的赋税制度等等。那时的驿站,在中国境内就有1496处之多。元朝仿效宋朝的办法,在各州县广泛设置“急递铺”,约有两万处之多。据元《经世大典》记载:“凡在属国,皆置传驿,星罗棋布,脉络贯通。朝令夕至,声闻毕达。” ---《古代官方的邮驿》

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。

意义:有利于各地之间联系的加强;有利于国家政令的及时传递和官府物资的运输保障实现对征服地区的有效统治,巩固统一。

③相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。

元代驿站分布图

(1)修筑驿道,设立驿站、急递铺。

3、统治措施:

背景:蒙古征服欧亚广大地区之后,疆域辽阔,交通与信息传递存在严重困难

◎元代急递铺令牌

四、元朝的民族关系

4.1 蒙古族和回族的形成与四等人制

(1)蒙古族:

蒙古原是漠北的一个游牧部落,铁木真统一草原后逐渐将其他部落融入其中。

来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

(2)回族:

大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合。

民族融合

四等人制

等级 名称 民族

一等人 蒙古人 蒙古民族

二等人 色目人 西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

三等人 汉人 指北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

四等人 南人 指原南宋统治区的居民

蒙古、色目殴汉人、南人,不得回手。

天下治平之时,台省要官皆北人为之,汉人、南人万中无一二。其得为者不过州县卑秩,盖亦仅有而绝无者也。

差别对待:在科举、任职、刑律……

目的:保障蒙古贵族统治的利益

思考:元代实行怎样的民族政策 目的何在?如何评价这一制度?

“非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人制”是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。

——鲁玉《试论元代“四等人制”》

积极:它满足了维持大一统的需要,也是对五代以来民族交融成果的一种承认。这一制度导致民族分布格局的巨大变化,进而为民族交融创造了条件。

四、元朝的民族关系

如何评价元朝的四等人制度?

从多元竞争到中华一体——核心素养落实

消极:这种不同民族差别对待措施不仅给广大人民造成心理上的创伤,而且随着时间的推移,民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重,社会动荡,从而给元朝的统治带来不利影响。

国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。 ——许衡《许文正公遗书》

女真

契丹

汉

党项

蒙古

色目

四、元朝的民族关系

从多元竞争到中华一体

四、元朝的民族关系

4.2 元朝灭亡

(1)原因:

社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。

【拓展】民族矛盾、阶级矛盾、自然因素、统治阶级腐败等

(2)概况:

14世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发,不久元朝灭亡。

元朝灭亡后,大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族融合。

1351年,北方白莲教发动了红巾军起义,号称“石人一只眼,挑动黄河天下反”。

1368年,红巾军将领朱元璋在南京称帝,建立明朝,攻克元大都。

(3)结果:

政权 辽 西夏 金 元

时间 916-1125 1038-1227 1115-1234 1271-1368

民族 契丹族 党项族 女真族 蒙古族

建立者 耶律阿保机 元昊 完颜阿骨打 铁木真(蒙古)

忽必烈(元)

都城 上京 兴庆府 中都 大都

主要制度 南北面官 模仿北宋 民族称谓 沿袭唐宋 猛安谋克 行省制度

四等人制

灭亡于 金 蒙古 蒙古 明朝

拓展探究 辽夏金元的政治特点

辽夏金元的统治

本课小结

辽的建立

南北面官制

西夏的建立

模仿宋制

金的建立

猛安谋克

统一中原

蒙古崛起

推行汉制,建立行省

元统一全国

“幅员”之大——

从政权并立到全国统一

“民族”之大——

从多元竞争到中华一体

“文明”之大——

从碰撞交融到多元一体

北宋 南宋

“大中国”一个能为不同人群的不同文化提供多样性发展空间的“多民族之巨大中国”。

小结

从时空角度看辽西夏金

从制度角度看辽西夏金

从民族交融看辽西夏金

蒙古的崛起与元朝的建立

元朝的政治制度

元朝的民族政策

民族矛盾与民族交融

借鉴汉制,加强统一

元朝的建立与统一

历时较长,空间很广

因俗而治,蕃汉分治

相互对峙,相互交融

辽西夏金的统治

元朝建立与统治

统一多民族封建国家发展

从多民族政权并立—统一多民族封建国家发展

北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到重要作用

阶级矛盾日益严重

探究二 文明视界里的大中国——辽夏金元的“变”与“不变”

这样做的目的就是为了表明自己作为新王朝沿袭的正统地位和合法性。

在中国历代王朝中一直有个不成文的规定,当一个王朝灭亡后,新兴的王朝便会主动承担为前朝修史的重任。这就是所谓的“易代修史”

元朝在修史时,筹划阶段就用了将近80年。原因是有一个问题争论不休:宋、金、辽何为正统。结果从元世祖忽必烈时代一直拖到了元朝最后一任皇帝元顺帝时期。最后在宰相脱脱的建议下,元顺帝下令给宋、辽、金各修一史,这一争论才告完结。

探究二 文明视界里的大中国——辽夏金元的“变”与“不变”

辽人自称炎黄子孙,称自己为“中国”,同时也称宋朝为“中国”。金人进入中原以后,即援引“中原即中国”、“懂礼即中国”等汉儒学说和理论,自称中国,金人并没有将宋人排除于中国之外,宋也有承认金人占据的中原地区是中国,并引申金朝为中国。

——赵永春《“中国多元一体”与辽金史研究》

逐渐淡化“华夷之辨”,倡导“华夷一体”,主张华夷互相吸收,逐渐否定单一的汉文化选择而强调多元文化选择,才能从一个侧面彰显出近千年来华夷观念的演变轨迹。

——赵永春《关于辽金的“正统性”问题——以元明清辽宋金“三史分修”问题讨论为中心》

夷夏同根

多元一体

契丹自耶律阿保机以来,统治者即能说汉语,而女真人进入中原后普遍说汉语……识汉文,同时,宋人也以学胡语为时尚。女真歌曲也在中原传唱。

——李锡厚《宋辽金时期中原地区的民族融合》(载《中州学刊》2005年第9期)

契丹、党项、女真等每年从汉地引进不少米面、瓜果、茶叶等食品,其饮食结构发生了变化,……饮食习俗与汉族几乎无异。中原地区则从北方地区引进大量的羊。各族交错杂居,通婚现象普遍,并得到官方的认可。

—关树东:《一部描述民族历史风俗的佳作——读<辽宋夏金社会生活史>》, 载《社会科学管理与评论》1999年第2期

辽人在自称“中国”的同时,并不反对宋人称“中国”……金人进入中原以后,自称“中国”,金人并没有将宋人排除于中国之外……认为金宋都是“中国”。

——赵永春:《“中国多元一体”与辽金史研究》载中央民族大学学报(哲学与社会版)2011年第3期

3.从民族交融看辽夏金政权

元朝以前的中国历史,包括汉唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国时代”》

元朝实现了全中国的统一,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省 ,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》等

三、民族:冲突与交融

“中国” 地域意义 文化意义 人民意义 政权意义

小中国

大中国

中原(九州)

十一行省

汉文化(农耕文化)

农耕、草原文化

汉人

汉蒙女真等各族人民

汉族政权

不论民族

促进民族交融,推动中华民族多元一体格局的形成;

为元明清统一多民族国家的发展奠定基础。

北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到了什么作用?

【以古鉴今】

思考:以史为鉴,我们应该树立怎样的民族观?

先秦商族和周人以夷狄而入华夏

春秋战国形成华夏认同

秦汉统一多民族国家的建立

三国两晋南北朝的胡汉交融和隋唐时期进一步大交融

辽夏金元北方少数民族政权的并存互动

中华民族多元一体

中国的历史是由多民族共同缔造的。我们要树立民族平等、和谐交往的中华民族多元一体的观念。

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

—习近平在全国团结进步表彰大会的讲话

探究二 文明视界里的大中国——辽夏金元的“变”与“不变”

崖山海战,南宋灭亡,标志着古典意义华夏文明的衰败与陨落。你如何看待?

它(中华民族)的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。

——费孝通《中华民族的多元一体格局》

该观点实质是大汉民族主义或者王朝中心论,应摒弃。

从“元修三史”看统一多民族国家的发展

虽然三史分修的争议一直存在,甚至到明清时期也有人提出不同意见,但对“三史”“各与正统”的观念始终是主流。

四库全书持辽宋金“各与正统”观点

民族交往交流交融才是历史发展的潮流

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国”时代》载《东方早报·上海书评》2015年6月

唐朝疆域图(公元669年) 元朝疆域图(公元1330年)

元朝为什么不给“西夏”单独修史呢?

留给课后思考,需要学生自己查阅资料。 参考答案:1 铁木真未能亲眼目睹灭掉西夏而病亡,蒙古将铁木真之死归咎到西夏身上,新仇旧恨加在一起在夏末帝投降后,蒙军在西夏的首都中兴府展开屠杀,并且将宫室、陵园付之一炬,西夏在被灭国的同时仅有一小部分人得以幸存。2 西夏的被灭亡和宫室、陵园的被焚毁导致另外一个尴尬的局面出现,西夏史料的缺乏,后朝在为前朝修史时一般都会借鉴当时的史料和实录,可是西夏史料由于之前的被焚毁导致后朝在修史时资料严重缺乏。3 西夏这个国家虽然与同时期的辽宋、金宋并列,但由于它经常向辽金宋臣服的墙头草表现导致自己的历史地位偏低,再加上修史的年代距离西夏灭亡又比较久远,西夏的存在感进一步降低,结果导致修史时西夏的历史地位与大理等国无异。4 西夏虽然在历史上切实存在,但由于它的影响力相较于辽金宋太过弱小,因此西夏不被单独编成一史也自有其合理性。

辽人自称炎黄子孙,称自己为“中国”,同时也称宋朝为“中国”。金人进入中原以后,即援引“中原即中国”、“懂礼即中国”等汉儒学说和理论,自称中国,金人并没有将宋人排除于中国之外,宋也有承认金人占据的中原地区是中国,并引申金朝为中国。

——赵永春《“中国多元一体”与辽金史研究》

三、民族关系的冲突与交融 —— 一体的扩展

元朝实现了全中国的统一 ,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省 ,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》等

“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。”

……

“中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。”

——习近平在2019全国民族团结进步表彰大会上的讲话

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进