《创新方案》2013-2014学年高中化学苏教版必修一专题复习方案与全优评估:专题二 从海水中获得的化学物质(含教师例题解析)

文档属性

| 名称 | 《创新方案》2013-2014学年高中化学苏教版必修一专题复习方案与全优评估:专题二 从海水中获得的化学物质(含教师例题解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 403.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2013-11-09 20:40:28 | ||

图片预览

文档简介

氯、溴、碘及其化合物的性质

氯、溴、碘及其化合物的性质是高考中的常考内容,其命题主要有以下方面:

(1)考查氯、溴、碘及其化合物的性质。

(2)氯气的工业制法及氯碱工业。

(3)溴、碘的提取及萃取、分液等操作。

[考题印证]

1.(2012·上海高考)下图所示的验证氯气性质的微型实验,a,b,d,e是浸有相关溶液的滤纸。向KMnO4晶体滴加一滴浓盐酸后,立即用另一培养皿扣在上面。已知;2KMnO4+16HCl―→2KCl+5Cl2↑+2MnCl2+8H2O

对实验现象的“解释或结论”正确的是( )

选项 实验现象 解释或结论

A a处变蓝,b处变红棕色 氧化性:Cl2>Br2>I2

B c处先变红,后褪色 氯气与水生成了酸性物质

C d处立即褪色 氯气与水生成了漂白性物质

D e处变红色 还原性:Fe2+>Cl-

解析:A项,由现象得,氧化性:Cl2>Br2,Cl2>I2,但无法对比Br2与I2的氧化性强弱,B项,由现象可知在此过程有酸性物质生成,同时生成了漂白性物质,C项,在此过程中只能判断溶液不再显碱性,无法判断有无漂白性物质生成;D项,此时Fe2+被Cl2氧化为Fe3+,而Cl2被还原为Cl-,还原剂Fe2+的还原性强于还原产物Cl-。

答案:D

钠、镁及其化合物的性质

钠、镁及其化合物的性质是高考中的常考内容,其命题主要有以下方面:

(1)考查钠、镁及其化合物的性质。

(2)镁的提取及侯氏制碱法。

[考题印证]

2.(2011·北京高考)下列实验方案中,不能测定Na2CO3和NaHCO3混合物中Na2CO3质量分数的是 ( )

A.取a克混合物充分加热,减重b克

B.取a克混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得b克固体

C.取a克混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重b克

D.取a克混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得b克固体

解析:A选项采用差量法,减少的质量为碳酸氢钠分解生成的二氧化碳和水的质量,由此可求出碳酸氢钠的质量,进而求出碳酸钠的质量分数;B选项中b克固体为生成的氯化钠的质量,根据钠原子守恒和混合物总质量可列式计算出碳酸钠的质量,进而求出碳酸钠的质量分数;C选项中碱石灰增加的质量为盐与酸反应生成的二氧化碳和水的质量及溶液中挥发出来的水蒸气的质量,因此不能通过数据准确计算出碳酸钠的质量分数;D选项中沉淀的质量即为碳酸钡的质量,根据碳酸钡的质量和混合物总质量可以列式求出碳酸钠的质量,进而求出碳酸钠的质量分数。

答案:C

氧化还原反应

氧化还原知识是历年高考的必考内容,其命题主要有以下方面:

(1)考查氧化还原反应的判断及氧化剂、还原剂的判断。

(2)电子转移数目的计算和氧化性、还原性强弱的比较。

(3)与元素化合物知识综合考查。

[考题印证]

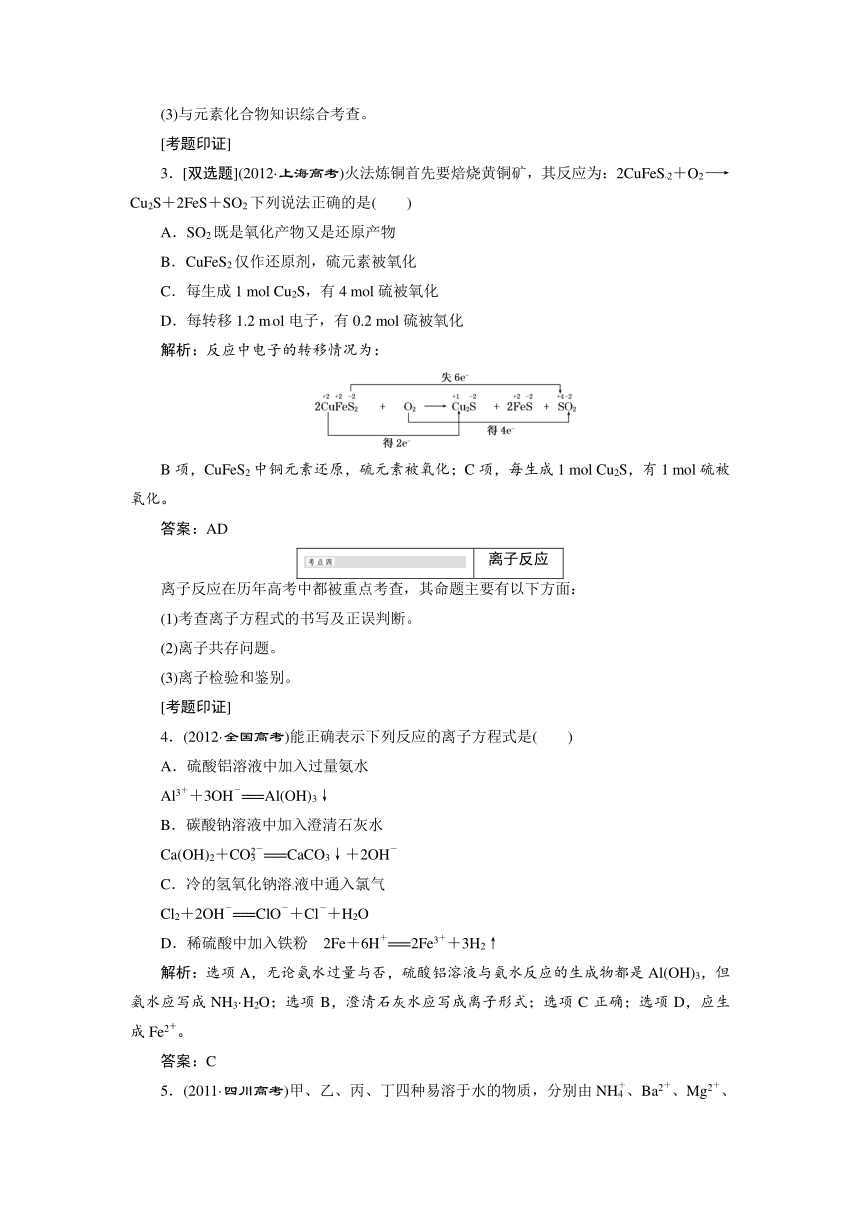

3.[双选题](2012·上海高考)火法炼铜首先要焙烧黄铜矿,其反应为:2CuFeS2+O2―→Cu2S+2FeS+SO2下列说法正确的是( )

A.SO2既是氧化产物又是还原产物

B.CuFeS2仅作还原剂,硫元素被氧化

C.每生成1 mol Cu2S,有4 mol硫被氧化

D.每转移1.2 mol电子,有0.2 mol硫被氧化

解析:反应中电子的转移情况为:

B项,CuFeS2中铜元素还原,硫元素被氧化;C项,每生成1 mol Cu2S,有1 mol硫被氧化。

答案:AD

离子反应

离子反应在历年高考中都被重点考查,其命题主要有以下方面:

(1)考查离子方程式的书写及正误判断。

(2)离子共存问题。

(3)离子检验和鉴别。

[考题印证]

4.(2012·全国高考)能正确表示下列反应的离子方程式是( )

A.硫酸铝溶液中加入过量氨水

Al3++3OH-===Al(OH)3↓

B.碳酸钠溶液中加入澄清石灰水

Ca(OH)2+CO===CaCO3↓+2OH-

C.冷的氢氧化钠溶液中通入氯气

Cl2+2OH-===ClO-+Cl-+H2O

D.稀硫酸中加入铁粉 2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑

解析:选项A,无论氨水过量与否,硫酸铝溶液与氨水反应的生成物都是Al(OH)3,但氨水应写成NH3·H2O;选项B,澄清石灰水应写成离子形式;选项C正确;选项D,应生成Fe2+。

答案:C

5.(2011·四川高考)甲、乙、丙、丁四种易溶于水的物质,分别由NH、Ba2+、Mg2+、H+、OH-、Cl-、HCO、SO中的不同阳离子和阴离子各一种组成。已知:①将甲溶液分别与其他三种物质的溶液混合,均有白色沉淀生成;②0.1 mol/L乙溶液中c(H+)>0.1 mol/L;③向丙溶液中滴入AgNO3溶液有不溶于稀HNO3的白色沉淀生成。下列结论不正确的是( )

A.甲溶液含有Ba2+ B.乙溶液含有SO

C.丙溶液含有Cl- D.丁溶液含有Mg2+

解析:根据②可知,乙溶液为H2SO4溶液;根据①可知,只有Ba(OH)2才能与SO、Mg2+、HCO反应产生白色沉淀,所以甲为Ba(OH)2;根据③可知,丙溶液中含有Cl-,丙为MgCl2,丁为NH4HCO3,选项D错误。

答案:D

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本题包括12小题,每小题4分,共48分)

1.取一块金属钠,放在燃烧匙里加热,下列对实验现象的描述正确的是( )

①金属先熔化

②在空气中燃烧,产生黄色火花

③燃烧后得白色固体

④燃烧时火焰为黄色

⑤燃烧后生成淡黄色固体

A.②⑤ B.①②③

C.①④⑤ D.④⑤

解析:钠燃烧时,先受热熔化成闪亮的小球,然后燃烧,燃烧时火焰为黄色,燃烧后生成淡黄色的过氧化钠固体。

答案:C

2.下列说法正确的是( )

A.HR溶液导电性较弱,HR属于弱酸

B.某化合物溶解于水导电,则该化合物为电解质

C.根据电解质在其水溶液中能否完全电离,将电解质分成强电解质与弱电解质

D.食盐是电解质,食盐的水溶液也是电解质

解析:A项:电解质溶液的导电性的强弱与溶液离子浓度的大小、离子所带的电荷数有关,与电解质强弱没有必然的联系,A错误;B项:化合物溶解于水能导电不一定是电解质,如SO3溶解于水能导电是因为生成了H2SO4而导电,SO3是非电解质,B错误;C项:电解质的强、弱就是根据其在水溶液中能否完全电离而分类的,C正确;D项:电解质是化合物,食盐的水溶液虽然能导电,但它是混合物,D错误。

答案:C

3.下列关于漂白粉的叙述正确的是( )

A.漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2和CaCl2

B.漂白粉在空气中久置仍不变质

C.漂白粉是由Cl2与石灰乳制得的

D.在使用漂白粉时应用浓盐酸

解析:漂白粉的制法为:将Cl2通入石灰乳中,故C正确。漂白粉在空气中发生反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O===CaCO3↓+2HClO,显然久置会变质。D选项中使用浓盐酸,效果反而不好,因为Ca(ClO)2的强氧化性会将氯离子氧化:Ca(ClO)2+4HCl(浓)===CaCl2+2Cl2↑+2H2O。

答案:C

4.[双选题]下列关于液氯和氯水的叙述中正确的是( )

A.液氯是纯净物,而氯水是混合物

B.液氯无酸性,氯水有酸性

C.液氯较氯水的漂白作用更强

D.液氯无色,氯水呈黄绿色

解析:液氯的成分就是氯分子,所以液氯无酸性,也无漂白性;氯水中存在着Cl2、HClO、盐酸等多种成分,所以氯水既有酸性,又有漂白性。

答案:AB

5.下列离子方程式中书写正确的是( )

A.向FeCl2溶液中通入Cl2反应生成FeCl3溶液:

Fe2++Cl2===Fe3++2Cl-

B.CO2通入过量的NaOH溶液:

CO2+OH-===HCO

C.大理石溶于硝酸:

CaCO3+2H+===Ca2++CO2↑+H2O

D.碳酸钡和稀硫酸:

BaCO3+2H+===Ba2++CO2↑+H2O

解析:A项中电荷不守恒;B项应生成CO(过量NaOH);D项应有BaSO4沉淀生成。

答案:C

6.下列各组离子在溶液中既可以大量共存,且加入氢氧化钠溶液后也不产生沉淀的是

( )

A.Na+ Ba2+ Cl- SO

B.K+ Na+ NO OH-

C.H+ NH Fe3+ SO

D.H+ Cl- CH3COO- NO

解析:A项Ba2+与SO可生成BaSO4沉淀而不能大量共存;C项离子可以大量共存,但加入过量NaOH后,Fe3+可与OH-结合生成Fe(OH)3沉淀;D项H+与CH3COO-因可结合成弱电解质CH3COOH而不能大量共存,故选B。

答案:B

7.有两份质量相同的NaHCO3,向第一份中加入盐酸使其充分反应;将第二份加热使其完全分解,冷却至原温度再加入相同浓度的盐酸,充分反应,则它们所耗用的盐酸的体积比为( )

A.2∶1 B.1∶1

C.1∶2 D.4∶1

解析:本题可从Na+守恒角度考虑。无论NaHCO3是直接与盐酸反应,还是先加热分解后再与盐酸反应,Na+的量不变,生成的NaCl的量相等,则消耗盐酸的量相等。

答案:B

8.在烧杯中加入CuSO4溶液和苯 (密度为0.88 g/cm3,不溶于水且不与钠反应)各50 mL,将一小粒金属钠(密度为0.97 g/cm3)投入烧杯中。观察到的现象不可能是( )

A.钠在水层中反应并四处游动

B.钠在苯与CuSO4溶液的界面处反应并作上下跳动

C.烧杯中有气泡产生

D.烧杯底部有蓝色沉淀物

解析:苯与CuSO4溶液互不相溶,且苯比CuSO4溶液密度小,则苯与CuSO4溶液分层并且苯在上层,两层液体间有一个界面。钠比CuSO4溶液密度小、比苯密度大,由浮力原理可知,呈固态的钠粒一定是处在苯与CuSO4溶液的界面处。钠与苯不发生反应,在两种液体的界面处跟水反应生成氢气。氢气不溶于水和苯,包围在钠粒周围的氢气使钠粒受的浮力增大而上浮。在钠粒上浮的过程中氢气脱离钠粒逸出液面,钠粒在重力的作用下又下落到了两液体的交界处。这种现象重复出现,直至钠粒完全消失为止。钠与水反应生成的NaOH与CuSO4发生反应生成Cu(OH)2蓝色沉淀,故烧杯底部有蓝色沉淀物。

答案:A

9.在反应3S+6KOHK2SO3+2K2S+3H2O中,被氧化和被还原的硫原子个数比为

( )

A.1∶2 B.2∶1

C.1∶1 D.3∶2

解析:由反应可知被氧化的硫原子生成K2SO3,被还原的硫原子生成了K2S,由反应产物的化学计量数之比1∶2可得。

答案:A

10.已知在酸性溶液中IO可和I-发生反应:IO+5I-+6H+===3I2+3H2O。根据此反应,可用试纸和一些生活中常见的物质进行实验,证明食盐中存在IO。可供选用的物质有:①自来水;②蓝色石蕊试纸;③碘化钾淀粉试纸;④淀粉;⑤食糖;⑥食醋;⑦白酒。进行上述实验时必须使用的物质是( )

A.①③ B.③⑥

C.②④⑥ D.①②④⑤⑦

解析:根据题给信息要检验食盐中含有IO,应加含有I-和H+的物质使其转化成I2,而且要有能与I2结合成蓝色物质的淀粉。因而,必须使用的物质是③、⑥,③中含有I-和淀粉,⑥中含有H+(由CH3COOH电离而得)。

答案:B

11.在甲、乙、丙、丁四个烧杯内分别放入0.1 mol钠、氧化钠、过氧化钠和氢氧化钠,然后各加入100 mL水,搅拌,使固体完全溶解,则甲、乙、丙、丁中溶质的质量分数大小为( )

A.甲<乙<丙<丁 B.丁<甲<乙=丙

C.甲=丁<乙=丙 D.丁<甲<乙<丙

解析:甲和丁中溶质(NaOH)各为0.1 mol,但甲中耗去了0.1 mol H2O,故质量分数甲>丁。乙和丙中溶质(NaOH)各为0.2 mol,反应中各耗去了0.2 mol H2O,剩余H2O的质量也相同,故质量分数乙=丙。乙和丙中溶质的量分别是甲和丁的2倍,而H2O却比甲和丁更少,因此乙和丙的质量分数最大。

答案:B

12.[双选题]实验室为监测空气中汞蒸气的含量,通常悬挂有CuI的滤纸,根据滤纸是否变色或颜色发生变化的时间来判断空气中汞的含量,其反应为:4CuI+Hg===Cu2HgI4+2Cu。以下有关说法正确的是( )

A.上述反应的产物Cu2HgI4中,Hg的化合价为+2

B.上述反应中CuI既是氧化剂,又是还原剂

C.上述反应中Hg与Cu均发生氧化反应

D.上述反应中生成64 g Cu时,转移的电子数为6.02×1023

解析:反应中的电子转移情况为4 I+ ===2 得2e-u+Cu2g失2e-I4,CuI是氧化剂,发生还原反应,B项、C项不正确,根据化学方程式得生成1 mol Cu时转移电子1 mol。

答案:AD

二、非选择题(本题包括4小题,共52分)

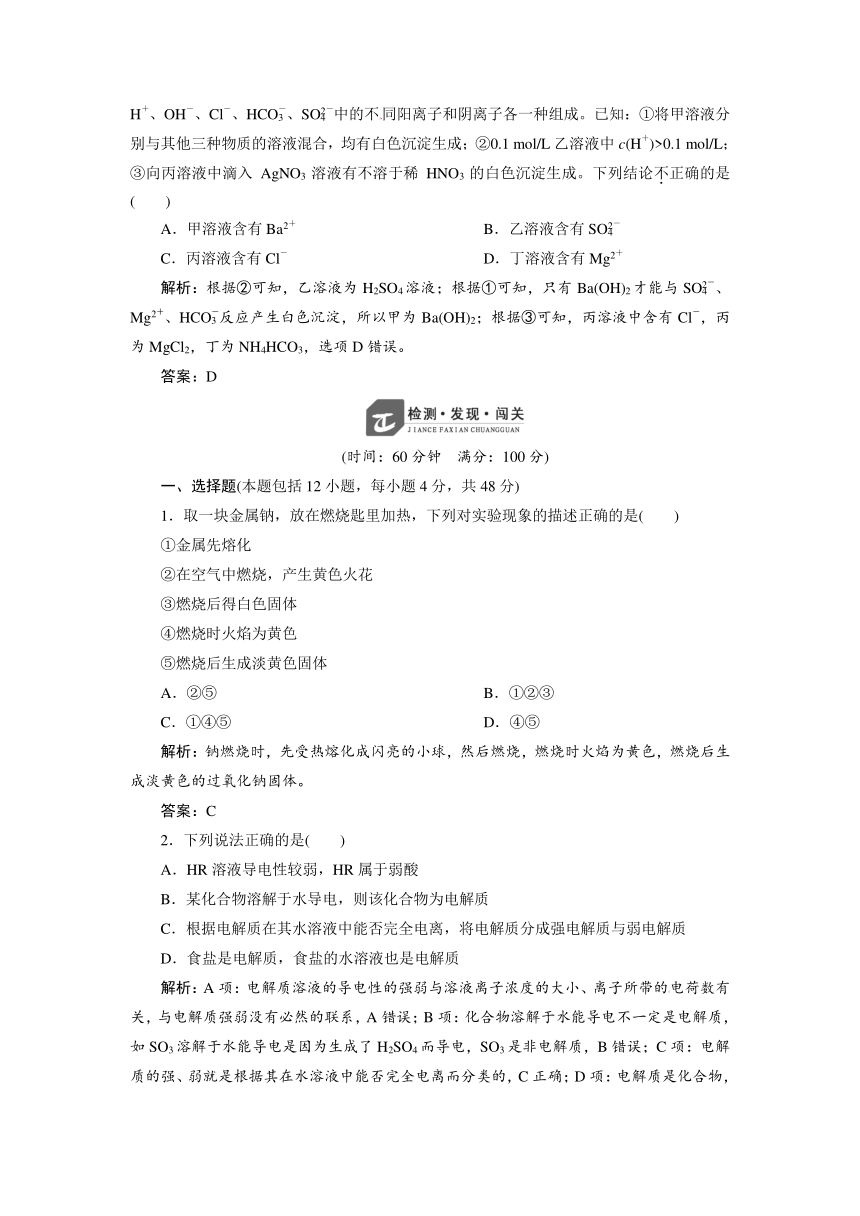

13.(13分)如图所示,硬质玻璃管内,左、中、右分别放有3个湿润棉花球,a球浸有溴化钾溶液;b球浸有碘化钾的浓溶液;c球中浸有KI 淀粉溶液。实验时,从右端缓缓通入氯气,同时在b处微热,并逐渐向左移动酒精灯,则可以观察到:

(1)在a处有________产生;

(2)在b处有________色________产生;

(3)c处变成________色;

(4)稍冷却后,b、c之间的管壁上有______色的________产生。

解析:反应依次为:c处2KI+Cl2===2KCl+I2,淀粉遇I2变蓝;b处2KI+Cl2===2KCl+I2,加热I2升华;a处2KBr+Cl2===2KCl+Br2。

答案:(1)深红棕色液体 (2)紫 气体 (3)蓝

(4)紫黑 固体

14.(13分)某无色透明溶液中可能大量存在Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种,请填写下列空白:

(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是________。

(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是________,有关的离子方程式为__________________________________________________。

(3)取(2)中的滤液,加入过量的稀氨水(NH3·H2O),出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有________,有关的离子方程式为_____________________________________。

(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的________。

A.Cl- B.NO

C.CO D.OH-

解析:无色透明溶液中,肯定不存在带颜色的离子:Cu2+(蓝色)、Fe3+(黄色);与盐酸反应生成不溶于稀硝酸的沉淀,应该是Ag+的性质,在Ag+全部被沉淀完全后,再加稀氨水,又出现白色沉淀,说明有Mg2+,白色沉淀为Mg(OH)2;(4)中只有NO可以同时与Ag+、Mg2+大量共存。

答案:(1)Cu2+、Fe3+

(2)Ag+ Ag++Cl-===AgCl↓

(3)Mg2+ Mg2++2NH3·H2O===Mg(OH)2↓+2NH (4)B

15.(13分)根据反应:①2Fe3++2I-===2Fe2++I2,②Br2+2Fe2+===2Fe3++2Br-,回答下列问题。

(1)试判断离子的还原性由强到弱的顺序是________。

A.Br-、Fe2+、I- B.I-、Fe2+、Br-

C.Br-、I-、Fe2+ D.Fe2+、I-、Br-

(2)某溶液中含有Br-、Fe2+、I-,为了氧化I-而不影响Br-和Fe2+,选用的氧化剂是________;为了氧化Fe2+、I-而不影响Br-,选用的氧化剂是________。试判断铁与单质溴反应的产物是________,理由是__________________;铁与单质碘反应的产物是__________,理由是________________________________________。

(3)I2与Br-能否发生反应?____________________,理由是________________________________。

解析:根据还原剂的还原性大于还原产物,可确定还原性强弱顺序应为I->Fe2+>Br-,氧化性强弱顺序应为Br2>Fe3+>I2。第(2)小题是对第(1)小题的深化和应用。根据氧化性、还原性的强弱顺序不仅可以判断一个反应能否发生,还可以确定氧化还原反应的产物。

答案:(1)B (2)Fe3+ Br2 FeBr3 Br2的氧化性大于Fe3+ FeI2 Fe3+的氧化性大于I2 (3)不能 Br2的氧化性大于I2

16.(13分)开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面:

根据上述流程图,请回答:

(1)①加入的试剂和有关的离子方程式:

________________________________________________________________________。

(2)写出③④⑤的化学方程式:

________________________________________________________________________、

________________________________________________________________________、

________________________________________________________________________。

(3)为了合理利用资源,有人提出利用④中的副产物生产漂白粉的方案,你认为此方案可行吗?(如果能行,写出化学方程式,如果不行说明理由)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:从海水中提取溴,通常是将Cl2通入提取粗盐后的母液中,将Br-转化为Br2;工业制Mg是电解熔融的MgCl2,副产物是Cl2,可以用来制漂白粉。

答案:(1)Cl2 Cl2+2Br-===Br2+2Cl-

(2)Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O

MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑

2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑

(3)可行

2Cl2+2Ca(OH)2===CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

氯、溴、碘及其化合物的性质是高考中的常考内容,其命题主要有以下方面:

(1)考查氯、溴、碘及其化合物的性质。

(2)氯气的工业制法及氯碱工业。

(3)溴、碘的提取及萃取、分液等操作。

[考题印证]

1.(2012·上海高考)下图所示的验证氯气性质的微型实验,a,b,d,e是浸有相关溶液的滤纸。向KMnO4晶体滴加一滴浓盐酸后,立即用另一培养皿扣在上面。已知;2KMnO4+16HCl―→2KCl+5Cl2↑+2MnCl2+8H2O

对实验现象的“解释或结论”正确的是( )

选项 实验现象 解释或结论

A a处变蓝,b处变红棕色 氧化性:Cl2>Br2>I2

B c处先变红,后褪色 氯气与水生成了酸性物质

C d处立即褪色 氯气与水生成了漂白性物质

D e处变红色 还原性:Fe2+>Cl-

解析:A项,由现象得,氧化性:Cl2>Br2,Cl2>I2,但无法对比Br2与I2的氧化性强弱,B项,由现象可知在此过程有酸性物质生成,同时生成了漂白性物质,C项,在此过程中只能判断溶液不再显碱性,无法判断有无漂白性物质生成;D项,此时Fe2+被Cl2氧化为Fe3+,而Cl2被还原为Cl-,还原剂Fe2+的还原性强于还原产物Cl-。

答案:D

钠、镁及其化合物的性质

钠、镁及其化合物的性质是高考中的常考内容,其命题主要有以下方面:

(1)考查钠、镁及其化合物的性质。

(2)镁的提取及侯氏制碱法。

[考题印证]

2.(2011·北京高考)下列实验方案中,不能测定Na2CO3和NaHCO3混合物中Na2CO3质量分数的是 ( )

A.取a克混合物充分加热,减重b克

B.取a克混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得b克固体

C.取a克混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重b克

D.取a克混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得b克固体

解析:A选项采用差量法,减少的质量为碳酸氢钠分解生成的二氧化碳和水的质量,由此可求出碳酸氢钠的质量,进而求出碳酸钠的质量分数;B选项中b克固体为生成的氯化钠的质量,根据钠原子守恒和混合物总质量可列式计算出碳酸钠的质量,进而求出碳酸钠的质量分数;C选项中碱石灰增加的质量为盐与酸反应生成的二氧化碳和水的质量及溶液中挥发出来的水蒸气的质量,因此不能通过数据准确计算出碳酸钠的质量分数;D选项中沉淀的质量即为碳酸钡的质量,根据碳酸钡的质量和混合物总质量可以列式求出碳酸钠的质量,进而求出碳酸钠的质量分数。

答案:C

氧化还原反应

氧化还原知识是历年高考的必考内容,其命题主要有以下方面:

(1)考查氧化还原反应的判断及氧化剂、还原剂的判断。

(2)电子转移数目的计算和氧化性、还原性强弱的比较。

(3)与元素化合物知识综合考查。

[考题印证]

3.[双选题](2012·上海高考)火法炼铜首先要焙烧黄铜矿,其反应为:2CuFeS2+O2―→Cu2S+2FeS+SO2下列说法正确的是( )

A.SO2既是氧化产物又是还原产物

B.CuFeS2仅作还原剂,硫元素被氧化

C.每生成1 mol Cu2S,有4 mol硫被氧化

D.每转移1.2 mol电子,有0.2 mol硫被氧化

解析:反应中电子的转移情况为:

B项,CuFeS2中铜元素还原,硫元素被氧化;C项,每生成1 mol Cu2S,有1 mol硫被氧化。

答案:AD

离子反应

离子反应在历年高考中都被重点考查,其命题主要有以下方面:

(1)考查离子方程式的书写及正误判断。

(2)离子共存问题。

(3)离子检验和鉴别。

[考题印证]

4.(2012·全国高考)能正确表示下列反应的离子方程式是( )

A.硫酸铝溶液中加入过量氨水

Al3++3OH-===Al(OH)3↓

B.碳酸钠溶液中加入澄清石灰水

Ca(OH)2+CO===CaCO3↓+2OH-

C.冷的氢氧化钠溶液中通入氯气

Cl2+2OH-===ClO-+Cl-+H2O

D.稀硫酸中加入铁粉 2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑

解析:选项A,无论氨水过量与否,硫酸铝溶液与氨水反应的生成物都是Al(OH)3,但氨水应写成NH3·H2O;选项B,澄清石灰水应写成离子形式;选项C正确;选项D,应生成Fe2+。

答案:C

5.(2011·四川高考)甲、乙、丙、丁四种易溶于水的物质,分别由NH、Ba2+、Mg2+、H+、OH-、Cl-、HCO、SO中的不同阳离子和阴离子各一种组成。已知:①将甲溶液分别与其他三种物质的溶液混合,均有白色沉淀生成;②0.1 mol/L乙溶液中c(H+)>0.1 mol/L;③向丙溶液中滴入AgNO3溶液有不溶于稀HNO3的白色沉淀生成。下列结论不正确的是( )

A.甲溶液含有Ba2+ B.乙溶液含有SO

C.丙溶液含有Cl- D.丁溶液含有Mg2+

解析:根据②可知,乙溶液为H2SO4溶液;根据①可知,只有Ba(OH)2才能与SO、Mg2+、HCO反应产生白色沉淀,所以甲为Ba(OH)2;根据③可知,丙溶液中含有Cl-,丙为MgCl2,丁为NH4HCO3,选项D错误。

答案:D

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本题包括12小题,每小题4分,共48分)

1.取一块金属钠,放在燃烧匙里加热,下列对实验现象的描述正确的是( )

①金属先熔化

②在空气中燃烧,产生黄色火花

③燃烧后得白色固体

④燃烧时火焰为黄色

⑤燃烧后生成淡黄色固体

A.②⑤ B.①②③

C.①④⑤ D.④⑤

解析:钠燃烧时,先受热熔化成闪亮的小球,然后燃烧,燃烧时火焰为黄色,燃烧后生成淡黄色的过氧化钠固体。

答案:C

2.下列说法正确的是( )

A.HR溶液导电性较弱,HR属于弱酸

B.某化合物溶解于水导电,则该化合物为电解质

C.根据电解质在其水溶液中能否完全电离,将电解质分成强电解质与弱电解质

D.食盐是电解质,食盐的水溶液也是电解质

解析:A项:电解质溶液的导电性的强弱与溶液离子浓度的大小、离子所带的电荷数有关,与电解质强弱没有必然的联系,A错误;B项:化合物溶解于水能导电不一定是电解质,如SO3溶解于水能导电是因为生成了H2SO4而导电,SO3是非电解质,B错误;C项:电解质的强、弱就是根据其在水溶液中能否完全电离而分类的,C正确;D项:电解质是化合物,食盐的水溶液虽然能导电,但它是混合物,D错误。

答案:C

3.下列关于漂白粉的叙述正确的是( )

A.漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2和CaCl2

B.漂白粉在空气中久置仍不变质

C.漂白粉是由Cl2与石灰乳制得的

D.在使用漂白粉时应用浓盐酸

解析:漂白粉的制法为:将Cl2通入石灰乳中,故C正确。漂白粉在空气中发生反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O===CaCO3↓+2HClO,显然久置会变质。D选项中使用浓盐酸,效果反而不好,因为Ca(ClO)2的强氧化性会将氯离子氧化:Ca(ClO)2+4HCl(浓)===CaCl2+2Cl2↑+2H2O。

答案:C

4.[双选题]下列关于液氯和氯水的叙述中正确的是( )

A.液氯是纯净物,而氯水是混合物

B.液氯无酸性,氯水有酸性

C.液氯较氯水的漂白作用更强

D.液氯无色,氯水呈黄绿色

解析:液氯的成分就是氯分子,所以液氯无酸性,也无漂白性;氯水中存在着Cl2、HClO、盐酸等多种成分,所以氯水既有酸性,又有漂白性。

答案:AB

5.下列离子方程式中书写正确的是( )

A.向FeCl2溶液中通入Cl2反应生成FeCl3溶液:

Fe2++Cl2===Fe3++2Cl-

B.CO2通入过量的NaOH溶液:

CO2+OH-===HCO

C.大理石溶于硝酸:

CaCO3+2H+===Ca2++CO2↑+H2O

D.碳酸钡和稀硫酸:

BaCO3+2H+===Ba2++CO2↑+H2O

解析:A项中电荷不守恒;B项应生成CO(过量NaOH);D项应有BaSO4沉淀生成。

答案:C

6.下列各组离子在溶液中既可以大量共存,且加入氢氧化钠溶液后也不产生沉淀的是

( )

A.Na+ Ba2+ Cl- SO

B.K+ Na+ NO OH-

C.H+ NH Fe3+ SO

D.H+ Cl- CH3COO- NO

解析:A项Ba2+与SO可生成BaSO4沉淀而不能大量共存;C项离子可以大量共存,但加入过量NaOH后,Fe3+可与OH-结合生成Fe(OH)3沉淀;D项H+与CH3COO-因可结合成弱电解质CH3COOH而不能大量共存,故选B。

答案:B

7.有两份质量相同的NaHCO3,向第一份中加入盐酸使其充分反应;将第二份加热使其完全分解,冷却至原温度再加入相同浓度的盐酸,充分反应,则它们所耗用的盐酸的体积比为( )

A.2∶1 B.1∶1

C.1∶2 D.4∶1

解析:本题可从Na+守恒角度考虑。无论NaHCO3是直接与盐酸反应,还是先加热分解后再与盐酸反应,Na+的量不变,生成的NaCl的量相等,则消耗盐酸的量相等。

答案:B

8.在烧杯中加入CuSO4溶液和苯 (密度为0.88 g/cm3,不溶于水且不与钠反应)各50 mL,将一小粒金属钠(密度为0.97 g/cm3)投入烧杯中。观察到的现象不可能是( )

A.钠在水层中反应并四处游动

B.钠在苯与CuSO4溶液的界面处反应并作上下跳动

C.烧杯中有气泡产生

D.烧杯底部有蓝色沉淀物

解析:苯与CuSO4溶液互不相溶,且苯比CuSO4溶液密度小,则苯与CuSO4溶液分层并且苯在上层,两层液体间有一个界面。钠比CuSO4溶液密度小、比苯密度大,由浮力原理可知,呈固态的钠粒一定是处在苯与CuSO4溶液的界面处。钠与苯不发生反应,在两种液体的界面处跟水反应生成氢气。氢气不溶于水和苯,包围在钠粒周围的氢气使钠粒受的浮力增大而上浮。在钠粒上浮的过程中氢气脱离钠粒逸出液面,钠粒在重力的作用下又下落到了两液体的交界处。这种现象重复出现,直至钠粒完全消失为止。钠与水反应生成的NaOH与CuSO4发生反应生成Cu(OH)2蓝色沉淀,故烧杯底部有蓝色沉淀物。

答案:A

9.在反应3S+6KOHK2SO3+2K2S+3H2O中,被氧化和被还原的硫原子个数比为

( )

A.1∶2 B.2∶1

C.1∶1 D.3∶2

解析:由反应可知被氧化的硫原子生成K2SO3,被还原的硫原子生成了K2S,由反应产物的化学计量数之比1∶2可得。

答案:A

10.已知在酸性溶液中IO可和I-发生反应:IO+5I-+6H+===3I2+3H2O。根据此反应,可用试纸和一些生活中常见的物质进行实验,证明食盐中存在IO。可供选用的物质有:①自来水;②蓝色石蕊试纸;③碘化钾淀粉试纸;④淀粉;⑤食糖;⑥食醋;⑦白酒。进行上述实验时必须使用的物质是( )

A.①③ B.③⑥

C.②④⑥ D.①②④⑤⑦

解析:根据题给信息要检验食盐中含有IO,应加含有I-和H+的物质使其转化成I2,而且要有能与I2结合成蓝色物质的淀粉。因而,必须使用的物质是③、⑥,③中含有I-和淀粉,⑥中含有H+(由CH3COOH电离而得)。

答案:B

11.在甲、乙、丙、丁四个烧杯内分别放入0.1 mol钠、氧化钠、过氧化钠和氢氧化钠,然后各加入100 mL水,搅拌,使固体完全溶解,则甲、乙、丙、丁中溶质的质量分数大小为( )

A.甲<乙<丙<丁 B.丁<甲<乙=丙

C.甲=丁<乙=丙 D.丁<甲<乙<丙

解析:甲和丁中溶质(NaOH)各为0.1 mol,但甲中耗去了0.1 mol H2O,故质量分数甲>丁。乙和丙中溶质(NaOH)各为0.2 mol,反应中各耗去了0.2 mol H2O,剩余H2O的质量也相同,故质量分数乙=丙。乙和丙中溶质的量分别是甲和丁的2倍,而H2O却比甲和丁更少,因此乙和丙的质量分数最大。

答案:B

12.[双选题]实验室为监测空气中汞蒸气的含量,通常悬挂有CuI的滤纸,根据滤纸是否变色或颜色发生变化的时间来判断空气中汞的含量,其反应为:4CuI+Hg===Cu2HgI4+2Cu。以下有关说法正确的是( )

A.上述反应的产物Cu2HgI4中,Hg的化合价为+2

B.上述反应中CuI既是氧化剂,又是还原剂

C.上述反应中Hg与Cu均发生氧化反应

D.上述反应中生成64 g Cu时,转移的电子数为6.02×1023

解析:反应中的电子转移情况为4 I+ ===2 得2e-u+Cu2g失2e-I4,CuI是氧化剂,发生还原反应,B项、C项不正确,根据化学方程式得生成1 mol Cu时转移电子1 mol。

答案:AD

二、非选择题(本题包括4小题,共52分)

13.(13分)如图所示,硬质玻璃管内,左、中、右分别放有3个湿润棉花球,a球浸有溴化钾溶液;b球浸有碘化钾的浓溶液;c球中浸有KI 淀粉溶液。实验时,从右端缓缓通入氯气,同时在b处微热,并逐渐向左移动酒精灯,则可以观察到:

(1)在a处有________产生;

(2)在b处有________色________产生;

(3)c处变成________色;

(4)稍冷却后,b、c之间的管壁上有______色的________产生。

解析:反应依次为:c处2KI+Cl2===2KCl+I2,淀粉遇I2变蓝;b处2KI+Cl2===2KCl+I2,加热I2升华;a处2KBr+Cl2===2KCl+Br2。

答案:(1)深红棕色液体 (2)紫 气体 (3)蓝

(4)紫黑 固体

14.(13分)某无色透明溶液中可能大量存在Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种,请填写下列空白:

(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是________。

(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是________,有关的离子方程式为__________________________________________________。

(3)取(2)中的滤液,加入过量的稀氨水(NH3·H2O),出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有________,有关的离子方程式为_____________________________________。

(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的________。

A.Cl- B.NO

C.CO D.OH-

解析:无色透明溶液中,肯定不存在带颜色的离子:Cu2+(蓝色)、Fe3+(黄色);与盐酸反应生成不溶于稀硝酸的沉淀,应该是Ag+的性质,在Ag+全部被沉淀完全后,再加稀氨水,又出现白色沉淀,说明有Mg2+,白色沉淀为Mg(OH)2;(4)中只有NO可以同时与Ag+、Mg2+大量共存。

答案:(1)Cu2+、Fe3+

(2)Ag+ Ag++Cl-===AgCl↓

(3)Mg2+ Mg2++2NH3·H2O===Mg(OH)2↓+2NH (4)B

15.(13分)根据反应:①2Fe3++2I-===2Fe2++I2,②Br2+2Fe2+===2Fe3++2Br-,回答下列问题。

(1)试判断离子的还原性由强到弱的顺序是________。

A.Br-、Fe2+、I- B.I-、Fe2+、Br-

C.Br-、I-、Fe2+ D.Fe2+、I-、Br-

(2)某溶液中含有Br-、Fe2+、I-,为了氧化I-而不影响Br-和Fe2+,选用的氧化剂是________;为了氧化Fe2+、I-而不影响Br-,选用的氧化剂是________。试判断铁与单质溴反应的产物是________,理由是__________________;铁与单质碘反应的产物是__________,理由是________________________________________。

(3)I2与Br-能否发生反应?____________________,理由是________________________________。

解析:根据还原剂的还原性大于还原产物,可确定还原性强弱顺序应为I->Fe2+>Br-,氧化性强弱顺序应为Br2>Fe3+>I2。第(2)小题是对第(1)小题的深化和应用。根据氧化性、还原性的强弱顺序不仅可以判断一个反应能否发生,还可以确定氧化还原反应的产物。

答案:(1)B (2)Fe3+ Br2 FeBr3 Br2的氧化性大于Fe3+ FeI2 Fe3+的氧化性大于I2 (3)不能 Br2的氧化性大于I2

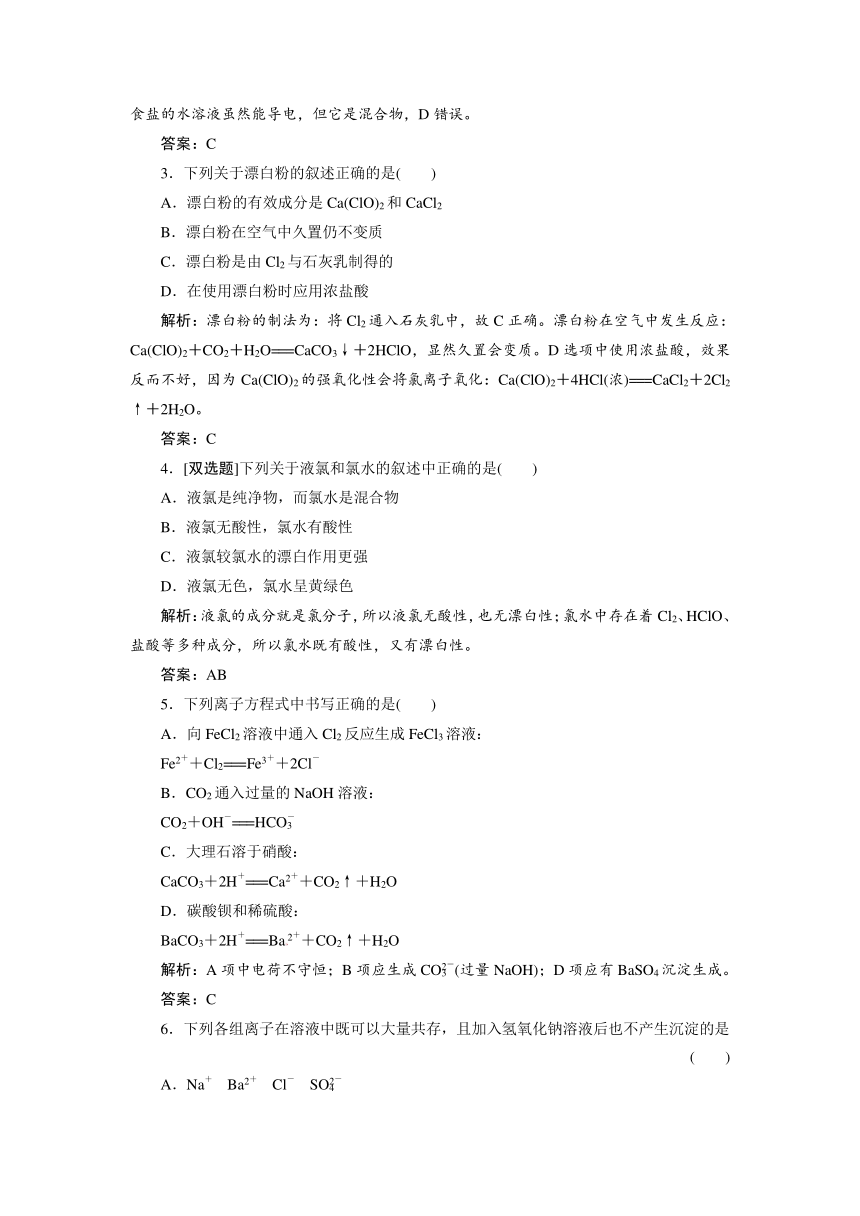

16.(13分)开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面:

根据上述流程图,请回答:

(1)①加入的试剂和有关的离子方程式:

________________________________________________________________________。

(2)写出③④⑤的化学方程式:

________________________________________________________________________、

________________________________________________________________________、

________________________________________________________________________。

(3)为了合理利用资源,有人提出利用④中的副产物生产漂白粉的方案,你认为此方案可行吗?(如果能行,写出化学方程式,如果不行说明理由)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:从海水中提取溴,通常是将Cl2通入提取粗盐后的母液中,将Br-转化为Br2;工业制Mg是电解熔融的MgCl2,副产物是Cl2,可以用来制漂白粉。

答案:(1)Cl2 Cl2+2Br-===Br2+2Cl-

(2)Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O

MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑

2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑

(3)可行

2Cl2+2Ca(OH)2===CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O