3.1气压带风带的形成(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 3.1气压带风带的形成(共26张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-16 18:48:37 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

2019湘教版

第一节 气压带、风带的形成与移动

由于全球性大气运动太过复杂,通过假设一系列条件,由简单到复杂逐步得出大气运动状况。

假设一:地表物质均匀

假设二:太阳终年直射赤道

假设三:地球静止不动

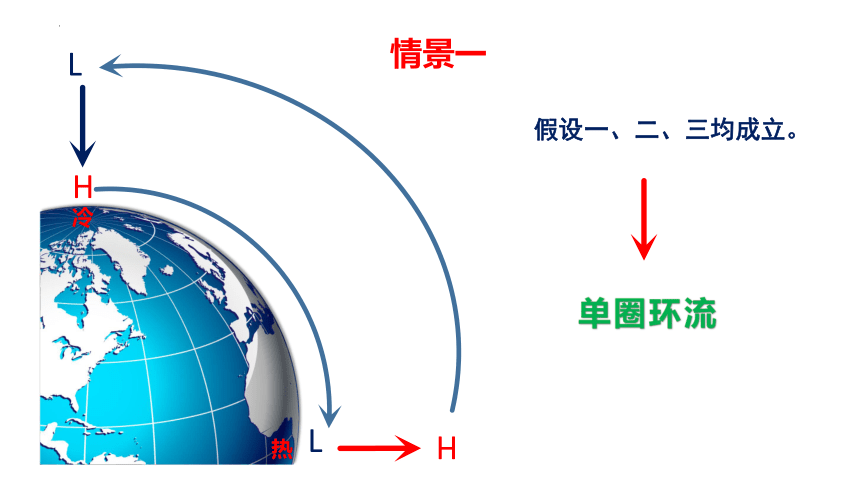

情景一

假设一、二、三均成立。

热

冷

L

H

L

H

单圈环流

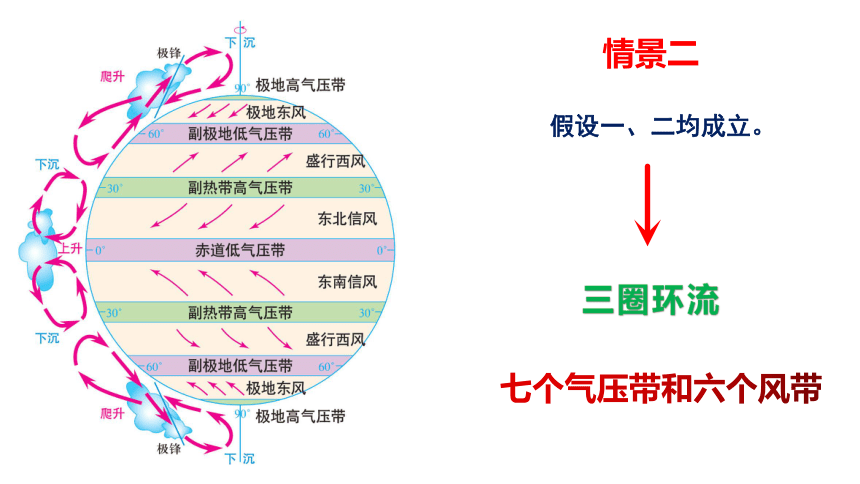

情景二

假设一、二均成立。

三圈环流

七个气压带和六个风带

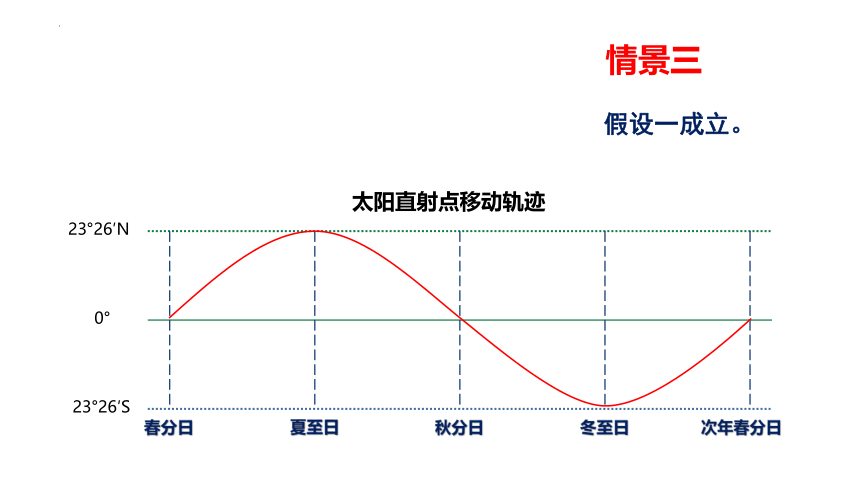

情景三

假设一成立。

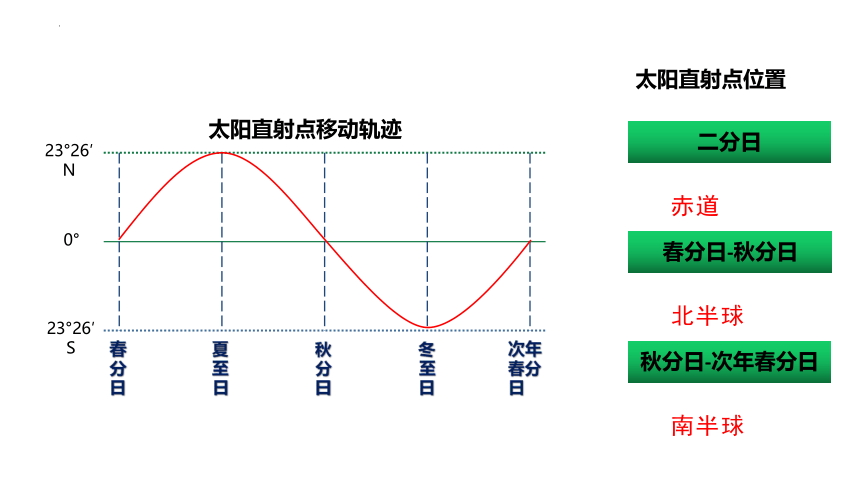

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

次年春分日

0°

23°26′S

23°26′N

太阳直射点移动轨迹

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

次年春分日

0°

23°26′S

23°26′N

太阳直射点移动轨迹

太阳直射点位置

二分日

赤道

春分日-秋分日

北半球

秋分日-次年春分日

南半球

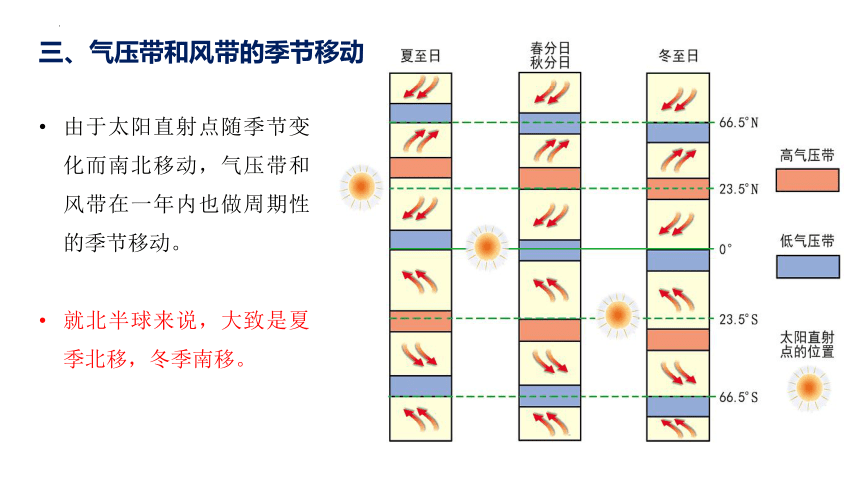

由于太阳直射点随季节变化而南北移动,气压带和风带在一年内也做周期性的季节移动。

就北半球来说,大致是夏季北移,冬季南移。

三、气压带和风带的季节移动

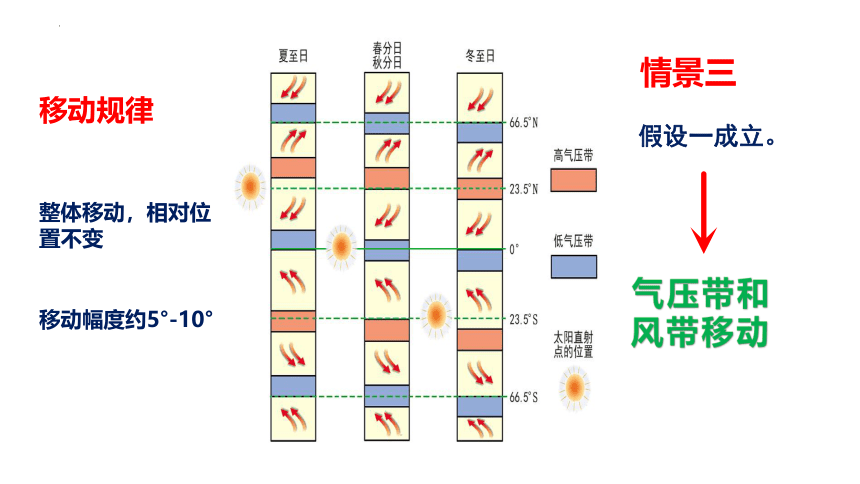

情景三

假设一成立。

气压带和风带移动

移动规律

整体移动,相对位置不变

移动幅度约5°-10°

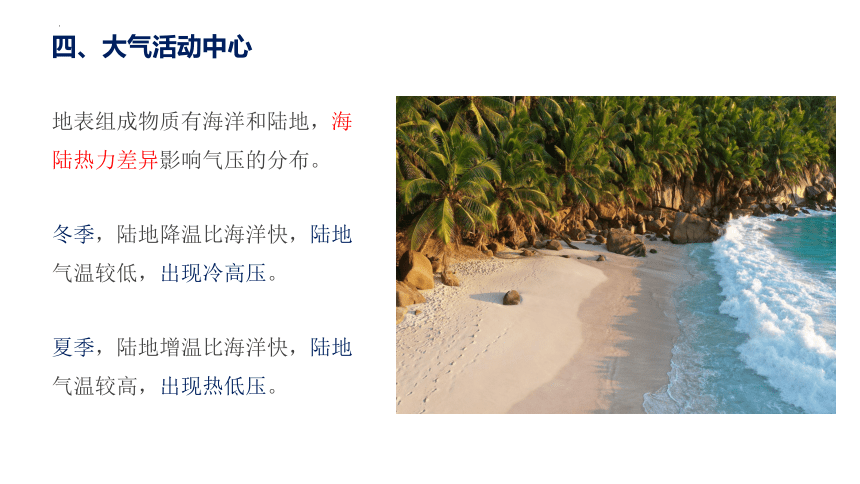

地表组成物质有海洋和陆地,海陆热力差异影响气压的分布。

冬季,陆地降温比海洋快,陆地气温较低,出现冷高压。

夏季,陆地增温比海洋快,陆地气温较高,出现热低压。

四、大气活动中心

北半球的陆地面积比南半球的陆地面积大,而且海陆相间分布,对气压的影响尤为显著,使纬向分布的气压带被分裂为一个个高、低气压中心。

1月海平面等压线分布

1月份,北半球副极地低压带被大陆上的冷高压所切断,使副极地低压仅保留在海洋上。大陆的冷高压以亚洲高压(蒙古-西伯利亚高压)势力最强,控制范围最广。

亚洲高压

阿留申低压

冰岛低压

7月海平面等压线分布

7月份,北半球副热带高压带被大陆上的热低压所切断,使副热带高压只保留在海洋上。大陆上的热低压以亚洲低压(印度低压)最为突出。

亚洲低压

夏威夷高压

亚速尔高压

60°N

亚 欧 大 陆

大西洋

太平洋

1月(北半球冬季)

副 极 地 低 气 压 带

亚洲高压

阿留申低压

冰岛低压

30°N

亚 欧 大 陆

大西洋

太平洋

7月(北半球夏季)

副 热 带 高 气 压 带

亚洲低压

夏威夷高压

亚速尔高压

时间

温度

气压

亚欧大陆上

的气压中心

太平洋上的

气压中心

被切断的气压带

1月

7月

陆地:

海洋:

高压

低压

夏威夷高压

副极地低气压带

副热带高气压带

陆地:

海洋:

低压

高压

阿留申低压

总结:北半球1月(冬季)、7月(夏季)气压中心

冷

热

热

冷

陆地:

海洋:

陆地:

海洋:

亚洲低压

印度低压

亚洲高压

蒙古--西伯利亚高压

南半球由于海洋占绝对优势,气压带的纬向分布比北半球明显,基本上呈带状分布。

冬、夏两季,海洋和陆地上的高、低气压中心,势力强,范围广,称为大气活动中心。它们随季节而南北移动,对世界的天气和气候有着重大的影响。

海洋和陆地上的高、低气压中心的变化,引起一年中盛行风向随季节而有显著改变的现象,称为季风。

季风环流是大气环流的一种重要表现形式。

五、季风环流

冬季

强大的亚洲高压与北太平洋副极地低压和赤道低压之间,形成的冬季风。

原因:

海陆热力性质

性质:

势力强大、干燥寒冷、范围很广

风向:

东亚

西北风

寒冷干燥

南亚

东北风

低温少雨

夏季

亚洲大陆上形成印度低压,太平洋暖湿气流就沿着北太平洋副热带高压的西部边缘,以东南风吹到亚洲东南岸。

原因:

海陆热力性质

性质:

温暖湿润

风向:

东南风

东亚

夏季

我国西南地区及印度一带,南半球的东南信风北移越过赤道,在地转偏向力的影响下向右偏转形成西南季风

原因:

海陆热力性质

气压带风带移动

性质:

炎热湿润

风向:

西南风

南亚

项目 东亚季风 南亚季风

季节 冬季 夏季 冬季 夏季

风向 西北风 东南风 东北风 西南风

源地 蒙古、西伯利亚 太平洋 蒙古、西伯利亚 印度洋

成因 海陆热力性质差异 海陆热力性质差异及气压带、 风带位置的季节移动

性质 寒冷干燥 温暖湿润 温暖干燥 高温高湿

比较 冬季风强于夏季风 夏季风强于冬季风

气候 温带季风气候、亚热带季风气候 热带季风气候

课堂小结

受海陆分布的影响

气压带和风带

形成

低压中心

高压中心

风带

受季节变化的影响

气压带

气压中心

气压带

季风环流

受海陆差异的影响

气压带和风带南北移动

读“全球近地面气压带和风带局部示意图”,完成1-2题。

1. 图中的M气压带是指( )

A. 赤道低气压带

B. 北半球副热带高气压带

C. 南半球副热带高气压带

D. 副极地低气压带

2. 下列关于图中M、N两气压带所反映的时间与季节(北半球)的叙述,正确的是( )

A. M表示3月份、春季 B. N表示7月份、夏季

C. M表示12月份、夏季 D. N表示1月份、冬季

读世界某区域1月和7月海平面气压(单位:hPa)和风向图,①~⑥处的箭头表示风向,据此完成3-4题。

3. 图中形成的气压中心,与原气压带特点相似的是( )

A. 甲 B. 乙

C. 丙 D. 丁

4. 从季风的形成原因看,与气压带、风带季节移动有关的是( )

A. ①② B. ②⑤ C. ③⑤ D. ③⑥

2019湘教版

第一节 气压带、风带的形成与移动

由于全球性大气运动太过复杂,通过假设一系列条件,由简单到复杂逐步得出大气运动状况。

假设一:地表物质均匀

假设二:太阳终年直射赤道

假设三:地球静止不动

情景一

假设一、二、三均成立。

热

冷

L

H

L

H

单圈环流

情景二

假设一、二均成立。

三圈环流

七个气压带和六个风带

情景三

假设一成立。

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

次年春分日

0°

23°26′S

23°26′N

太阳直射点移动轨迹

春分日

夏至日

秋分日

冬至日

次年春分日

0°

23°26′S

23°26′N

太阳直射点移动轨迹

太阳直射点位置

二分日

赤道

春分日-秋分日

北半球

秋分日-次年春分日

南半球

由于太阳直射点随季节变化而南北移动,气压带和风带在一年内也做周期性的季节移动。

就北半球来说,大致是夏季北移,冬季南移。

三、气压带和风带的季节移动

情景三

假设一成立。

气压带和风带移动

移动规律

整体移动,相对位置不变

移动幅度约5°-10°

地表组成物质有海洋和陆地,海陆热力差异影响气压的分布。

冬季,陆地降温比海洋快,陆地气温较低,出现冷高压。

夏季,陆地增温比海洋快,陆地气温较高,出现热低压。

四、大气活动中心

北半球的陆地面积比南半球的陆地面积大,而且海陆相间分布,对气压的影响尤为显著,使纬向分布的气压带被分裂为一个个高、低气压中心。

1月海平面等压线分布

1月份,北半球副极地低压带被大陆上的冷高压所切断,使副极地低压仅保留在海洋上。大陆的冷高压以亚洲高压(蒙古-西伯利亚高压)势力最强,控制范围最广。

亚洲高压

阿留申低压

冰岛低压

7月海平面等压线分布

7月份,北半球副热带高压带被大陆上的热低压所切断,使副热带高压只保留在海洋上。大陆上的热低压以亚洲低压(印度低压)最为突出。

亚洲低压

夏威夷高压

亚速尔高压

60°N

亚 欧 大 陆

大西洋

太平洋

1月(北半球冬季)

副 极 地 低 气 压 带

亚洲高压

阿留申低压

冰岛低压

30°N

亚 欧 大 陆

大西洋

太平洋

7月(北半球夏季)

副 热 带 高 气 压 带

亚洲低压

夏威夷高压

亚速尔高压

时间

温度

气压

亚欧大陆上

的气压中心

太平洋上的

气压中心

被切断的气压带

1月

7月

陆地:

海洋:

高压

低压

夏威夷高压

副极地低气压带

副热带高气压带

陆地:

海洋:

低压

高压

阿留申低压

总结:北半球1月(冬季)、7月(夏季)气压中心

冷

热

热

冷

陆地:

海洋:

陆地:

海洋:

亚洲低压

印度低压

亚洲高压

蒙古--西伯利亚高压

南半球由于海洋占绝对优势,气压带的纬向分布比北半球明显,基本上呈带状分布。

冬、夏两季,海洋和陆地上的高、低气压中心,势力强,范围广,称为大气活动中心。它们随季节而南北移动,对世界的天气和气候有着重大的影响。

海洋和陆地上的高、低气压中心的变化,引起一年中盛行风向随季节而有显著改变的现象,称为季风。

季风环流是大气环流的一种重要表现形式。

五、季风环流

冬季

强大的亚洲高压与北太平洋副极地低压和赤道低压之间,形成的冬季风。

原因:

海陆热力性质

性质:

势力强大、干燥寒冷、范围很广

风向:

东亚

西北风

寒冷干燥

南亚

东北风

低温少雨

夏季

亚洲大陆上形成印度低压,太平洋暖湿气流就沿着北太平洋副热带高压的西部边缘,以东南风吹到亚洲东南岸。

原因:

海陆热力性质

性质:

温暖湿润

风向:

东南风

东亚

夏季

我国西南地区及印度一带,南半球的东南信风北移越过赤道,在地转偏向力的影响下向右偏转形成西南季风

原因:

海陆热力性质

气压带风带移动

性质:

炎热湿润

风向:

西南风

南亚

项目 东亚季风 南亚季风

季节 冬季 夏季 冬季 夏季

风向 西北风 东南风 东北风 西南风

源地 蒙古、西伯利亚 太平洋 蒙古、西伯利亚 印度洋

成因 海陆热力性质差异 海陆热力性质差异及气压带、 风带位置的季节移动

性质 寒冷干燥 温暖湿润 温暖干燥 高温高湿

比较 冬季风强于夏季风 夏季风强于冬季风

气候 温带季风气候、亚热带季风气候 热带季风气候

课堂小结

受海陆分布的影响

气压带和风带

形成

低压中心

高压中心

风带

受季节变化的影响

气压带

气压中心

气压带

季风环流

受海陆差异的影响

气压带和风带南北移动

读“全球近地面气压带和风带局部示意图”,完成1-2题。

1. 图中的M气压带是指( )

A. 赤道低气压带

B. 北半球副热带高气压带

C. 南半球副热带高气压带

D. 副极地低气压带

2. 下列关于图中M、N两气压带所反映的时间与季节(北半球)的叙述,正确的是( )

A. M表示3月份、春季 B. N表示7月份、夏季

C. M表示12月份、夏季 D. N表示1月份、冬季

读世界某区域1月和7月海平面气压(单位:hPa)和风向图,①~⑥处的箭头表示风向,据此完成3-4题。

3. 图中形成的气压中心,与原气压带特点相似的是( )

A. 甲 B. 乙

C. 丙 D. 丁

4. 从季风的形成原因看,与气压带、风带季节移动有关的是( )

A. ①② B. ②⑤ C. ③⑤ D. ③⑥