高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(共21张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(共21张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-16 20:09:47 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

宋帝国的立国精神:抱残守缺,苟且偷安,过一日算一日,将就一天算一天···不可避免地会产生一种印象,认为那时的中国社会跟它的宋政府一样,也是堕落的。

其实不然,而且恰恰相反。整个宋帝国时代,起自十一世纪,经过十二世纪,再到十三世纪,二百余年间,它的物质文明,有辉煌成就,不但超过中国过去任何一个时代,并超过同时代的西方世界。最保守的观察,中国至少比欧洲进步一百年。

——柏杨《中国人史纲》

第11课:辽宋夏金元的经济与社会

第三单元:辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

一、建构大厦的基石

——发展中的农业手工业

二、巨大变革的前奏

——繁荣的商业和城市

三、由北向南的认同

——变迁中的经济重心

四、阶层构成的巨变

——变化中的社会生活

探究:农业的发展

粮食产量提高

材料:

唐宋时期,南方的轮作复种制有了蓬勃的发展,一年两熟制和两年三熟制面积日趋扩大。南宋时,冬麦和晚稻两熟制得到大面积推广;福州等地“濒海之稻岁两获“。江南水田的“绿色革命”,使我国的传统农业达于成熟。

—许涤新、吴承明《中国资本主义的萌芽》

“一年生棉其种本南海诸国所产,后福建诸县皆有,近江东、陕右亦多种,滋茂繁盛,与本土无异。”

——王祯(元)《农书》

棉纺织业发展

经济作物种植普遍

元代,黄道婆发明了脚踏三锭纺车,取代了手摇一锭纺车,能同时纺出三根纱。

黄道婆

(1)耕种制度:一年两熟(稻麦复种制)或一年三熟。

(2)经济结构:南方普遍种植茶树;部分地区出现固定经济作物种植户,一定程度上突破自然经济结构;

(3)棉花种植始于宋,推广于元,带动南方棉纺织业发展。

一. 建构大厦的基石——发展中的农业手工业

农业

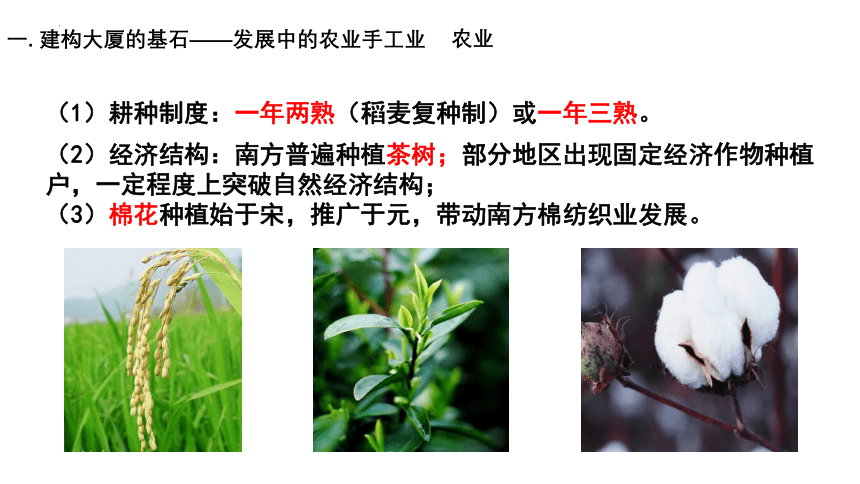

(1)制瓷业:宋代五大名窑(汝哥定钧官);元朝青花瓷和釉里红;宋元时期瓷器大量出口海外,成为中华文明新象征。

一. 建构大厦的基石——发展中的农业手工业

手工业

汝窑

官窑

哥窑

钧窑

定窑

青花瓷

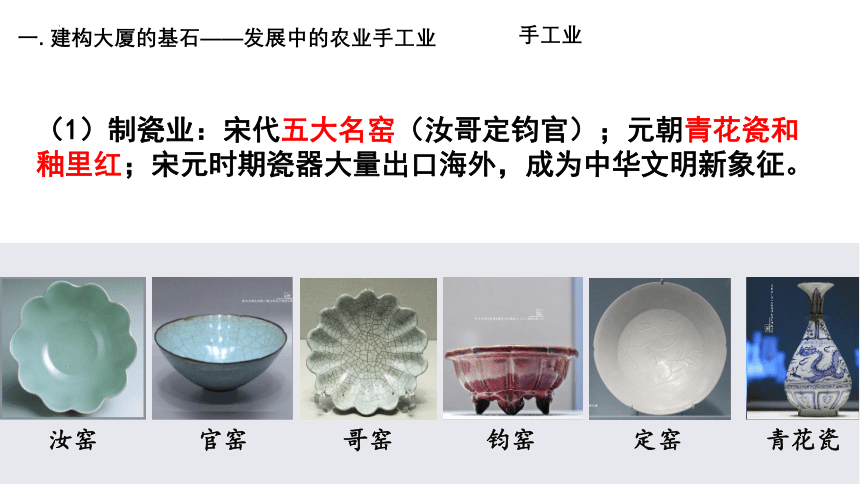

(2)矿冶业:煤炭开采量很大,东京居民用煤作燃料,提高金属冶炼的产量和质量。

一. 建构大厦的基石——发展中的农业手工业

手工业

◎宋代采煤示意图

“昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。”

—— 南宋庄绰

河南省鹤壁市曾发现北宋晚期的煤矿遗址,竖井矿口的直径约2米半,井深46米左右,四条较长的巷道总长500余米,就巷道遗址及采煤区遗址看,采煤人数当数百人之多。

——《河南鹤壁市古煤矿遗址调查简报》

1078年,北宋生铁年产量已经达到7.5万到15万吨,这一产量是1640年英国本土生铁产量的两倍半至五倍。

——罗伯特·哈特威尔(美国)《北宋中期中国铁与煤工业的革命》

(3)印刷业:推动文化事业的发展,带动造纸业发展。

泥活字版

北宋毕昇

一. 建构大厦的基石——发展中的农业手工业

手工业

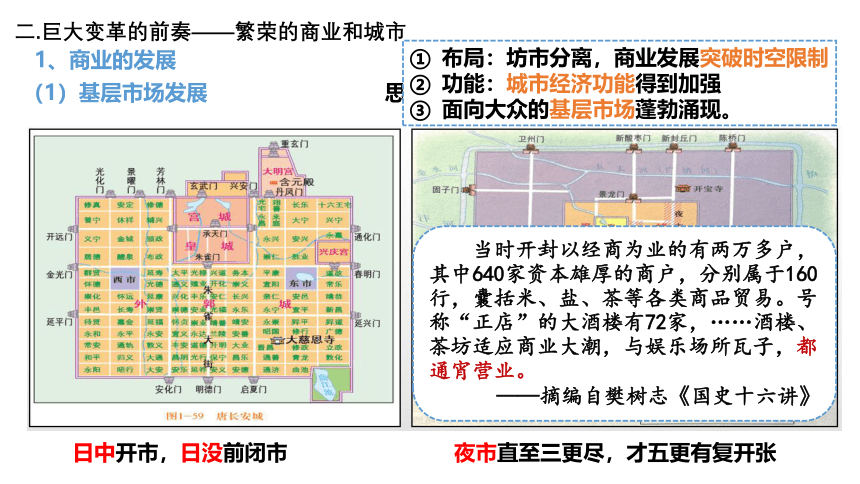

思考1:宋代的城市发生了什么变化?

日中开市,日没前闭市

夜市直至三更尽,才五更有复开张

布局:坊市分离,商业发展突破时空限制

功能:城市经济功能得到加强

面向大众的基层市场蓬勃涌现。

当时开封以经商为业的有两万多户,其中640家资本雄厚的商户,分别属于160行,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有72家,……酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

1、商业的发展

(1)基层市场发展

二.巨大变革的前奏——繁荣的商业和城市

1、商业的发展

(2)边疆贸易

二.巨大变革的前奏——繁荣的商业和城市

思考:榷场互市有什么特点和作用?

宋代互市图—与少数民族的边境贸易

作用:

有利于边境的和平与稳定;

促进少数民族政权地区的开发与经济发展;

丰富各族人民的物质生活,提高生活水平;

加强各民族政权间经济文化联系,促进民族交融

特点:官方设置、政府经营

榷场是宋辽金元各政权在边境所设的互市市场

思考:根据教材和地图,找出宋元时期海外贸易的路线、交易商品及主要港口。

中国的商船是人们能够想象出的最大的船只,有的有6层桅杆,4层甲板,12张大帆,可以装载1000多人。 ——马可波罗

“市舶之利最厚,若措置合宜,所得动以百万计”。——《宋会要辑稿》

(3)海外贸易繁荣

外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源;

丝织品、瓷器等,远销亚非许多国家和地区, 输入中国的商品以香料、珠宝为主;

主要外贸港口有广州、泉州、明州等;

设立专门机构——市舶司,进行管理。

二.巨大变革的前奏——繁荣的商业和城市

北宋钱币铸造量增多,开始出现纸币——交子;

元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,推动了商业的发展。

“交钞”——

元朝纸币

“交子”——北宋纸币

“会子”——

南宋纸币

(4)货币流通:

城市空前繁荣,商品流通规模扩大,货币需求量剧增

思考:据材料指出,宋元时期纸币出现的原因?

贸易发达,货币外流

纸币轻便易流转

(宋代)“每一交易,动即十万”。

北界别无钱币,公私交易,并使本朝铜钱。

”民苦转贸重,故设法书纸代钱,以便市易。”

二.巨大变革的前奏——繁荣的商业和城市

说书

猴戏

木偶戏

瓦子

勾栏

5.娱乐生活丰富

宋蹴鞠铜镜

宋代相扑图

竞渡场面

6.体育运动多样

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。无冻饿之人,亦无千金之家。 ——《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

依据材料,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何不同?

简要说明

西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。魏晋南北朝时,江南经济快速发展。

三.由北向南的认同 ——变迁中的经济重心

隋唐:经济中心仍在黄河流域,长江流域的经济重要性已与之接近

安史之乱后经济重心开始南移

南宋:南方经济正式超过中国北方。

隋唐大运河

元朝运河、海运路线图

元朝:为将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变隋唐时迂回曲折的航线,大大缩短了航程。

南方经济发展带动了文化的进步

北宋时,南方人在全国统一的科举考试中优势明显,朝廷被迫采取南北分卷制度,各自分配名额,分别录取。自南宋起,江浙一带尤其成为人才集中的地区。

【历史趣闻】两宋时期的全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

◎岳麓书院

三.由北向南的认同 ——变迁中的经济重心

1.门第观念淡化,平民社会到来

(1)隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视门第的观念仍然十分流行。到宋朝时,门第观念逐渐淡化。

(2)人们的婚姻择偶,也以当下政治、经济地位为重,而不再关心祖先名望。

2.宋朝科举制度的发展

宋代科举考试方法实行糊名法,并增加录取名额,为各阶层进入仕途开辟了道路,使北宋政权的基础进一步扩大,加强了中央集权。

四.阶层构成的巨变 ——变化中的社会生活

3.人身束缚的松弛

(1)宋以前,社会上长期存在人身不完全自由并且受到歧视的贱民阶层,至宋朝数量显著减少。家内服役的奴婢更多地来自雇佣。

(2)宋朝无地农民通常与地主签订契约,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。

4.国家对社会控制的松懈

朝廷“不抑兼并”;对百姓迁移住所、更换职业等,官府的限制也比前代更为松弛。

三.由北向南的认同 ——变迁中的经济重心

重点探讨

请同学们结合史料,分析宋朝社会有何新变化?

取士不问家世,婚姻不问阀阅。

重视门第→不问家世

自今后,客户起移,更不取主人凭由,须每年收田毕日,商量去住,各取稳便。

主奴依附→自由契约

仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

贵贱有序→身份平等

贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖

不抑兼并、管理放松

1、门第观念的淡化,平民社会的到来。

2、社会成员身份趋于平等,人身依附关系削弱。

3、国家对社会的控制相对松弛。

课 堂 小 结

辽宋夏金元的经济与社会

农业和手工业的发展

商业和城市的繁荣

经济中心南移

社会的变化

农业

耕种制度(稻麦复种)

经济结构:

棉花的种植和推广

出现了固定经济作物种植户

宋:五大名窑

元:青花瓷、釉里红

瓷器大量出口海外

制瓷业

矿冶业——煤

印刷业

手工业

商业、城市繁荣(东京、临安、大都)

海外贸易、城市繁荣

南宋:江南经济超过北方,成为全国经济中心

元朝:为将南方财赋顺利北运,元朝重开通大运河

1.平民社会的到来

2.人身束缚的松弛

3.国家对社会控制的松懈

2.右图反映出两宋时期A.世家大族影响巨大

B.社会阶层流动加强C.宰相权利日益下降

D.科举制度功能弱化

1.唐代长安实行整齐划一的坊市制。宋代汴京桑家瓦子(戏场)有大小勾栏50余座,最大的可容纳数千人。纵贯南北的御街两侧,酒楼、茶馆、商店、香药铺等鳞次栉比,常常营业到三更,御街成为主要的商业街。这说明宋代A.主要城市已经不再是政治中心 B.区域经济发展的多样性日益突出

C.城市格局和功能发生重大演变 D.工商业市镇在沿海沿江地区兴起

巩 固 练 习

3.(2009·辽宁、宁夏文综·26)据《东京梦华录》等记载,宋代都城多见“当街列床凳,堆垛冰雪”出售凉食和专向客商出租铺席宅舍等现象。这反映了( )

A.生活习俗改变 B.经商方式不受限制

C.官府鼓励经商 D.城市商业功能增强

4.(2016·海南单科·8)江南农业经济在东晋南朝、唐后期五代及南宋三个时期得到很大发展,其共同的原因是( )

A.推广普及铁制农具提高生产效率

B.官府组织民众屯田扩大耕地面积

C.政府改革税制调动农民的积极性

D.黄河流域人口因动乱大规模南迁

D

真 题 链 接

D

宋帝国的立国精神:抱残守缺,苟且偷安,过一日算一日,将就一天算一天···不可避免地会产生一种印象,认为那时的中国社会跟它的宋政府一样,也是堕落的。

其实不然,而且恰恰相反。整个宋帝国时代,起自十一世纪,经过十二世纪,再到十三世纪,二百余年间,它的物质文明,有辉煌成就,不但超过中国过去任何一个时代,并超过同时代的西方世界。最保守的观察,中国至少比欧洲进步一百年。

——柏杨《中国人史纲》

第11课:辽宋夏金元的经济与社会

第三单元:辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

一、建构大厦的基石

——发展中的农业手工业

二、巨大变革的前奏

——繁荣的商业和城市

三、由北向南的认同

——变迁中的经济重心

四、阶层构成的巨变

——变化中的社会生活

探究:农业的发展

粮食产量提高

材料:

唐宋时期,南方的轮作复种制有了蓬勃的发展,一年两熟制和两年三熟制面积日趋扩大。南宋时,冬麦和晚稻两熟制得到大面积推广;福州等地“濒海之稻岁两获“。江南水田的“绿色革命”,使我国的传统农业达于成熟。

—许涤新、吴承明《中国资本主义的萌芽》

“一年生棉其种本南海诸国所产,后福建诸县皆有,近江东、陕右亦多种,滋茂繁盛,与本土无异。”

——王祯(元)《农书》

棉纺织业发展

经济作物种植普遍

元代,黄道婆发明了脚踏三锭纺车,取代了手摇一锭纺车,能同时纺出三根纱。

黄道婆

(1)耕种制度:一年两熟(稻麦复种制)或一年三熟。

(2)经济结构:南方普遍种植茶树;部分地区出现固定经济作物种植户,一定程度上突破自然经济结构;

(3)棉花种植始于宋,推广于元,带动南方棉纺织业发展。

一. 建构大厦的基石——发展中的农业手工业

农业

(1)制瓷业:宋代五大名窑(汝哥定钧官);元朝青花瓷和釉里红;宋元时期瓷器大量出口海外,成为中华文明新象征。

一. 建构大厦的基石——发展中的农业手工业

手工业

汝窑

官窑

哥窑

钧窑

定窑

青花瓷

(2)矿冶业:煤炭开采量很大,东京居民用煤作燃料,提高金属冶炼的产量和质量。

一. 建构大厦的基石——发展中的农业手工业

手工业

◎宋代采煤示意图

“昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。”

—— 南宋庄绰

河南省鹤壁市曾发现北宋晚期的煤矿遗址,竖井矿口的直径约2米半,井深46米左右,四条较长的巷道总长500余米,就巷道遗址及采煤区遗址看,采煤人数当数百人之多。

——《河南鹤壁市古煤矿遗址调查简报》

1078年,北宋生铁年产量已经达到7.5万到15万吨,这一产量是1640年英国本土生铁产量的两倍半至五倍。

——罗伯特·哈特威尔(美国)《北宋中期中国铁与煤工业的革命》

(3)印刷业:推动文化事业的发展,带动造纸业发展。

泥活字版

北宋毕昇

一. 建构大厦的基石——发展中的农业手工业

手工业

思考1:宋代的城市发生了什么变化?

日中开市,日没前闭市

夜市直至三更尽,才五更有复开张

布局:坊市分离,商业发展突破时空限制

功能:城市经济功能得到加强

面向大众的基层市场蓬勃涌现。

当时开封以经商为业的有两万多户,其中640家资本雄厚的商户,分别属于160行,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有72家,……酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

1、商业的发展

(1)基层市场发展

二.巨大变革的前奏——繁荣的商业和城市

1、商业的发展

(2)边疆贸易

二.巨大变革的前奏——繁荣的商业和城市

思考:榷场互市有什么特点和作用?

宋代互市图—与少数民族的边境贸易

作用:

有利于边境的和平与稳定;

促进少数民族政权地区的开发与经济发展;

丰富各族人民的物质生活,提高生活水平;

加强各民族政权间经济文化联系,促进民族交融

特点:官方设置、政府经营

榷场是宋辽金元各政权在边境所设的互市市场

思考:根据教材和地图,找出宋元时期海外贸易的路线、交易商品及主要港口。

中国的商船是人们能够想象出的最大的船只,有的有6层桅杆,4层甲板,12张大帆,可以装载1000多人。 ——马可波罗

“市舶之利最厚,若措置合宜,所得动以百万计”。——《宋会要辑稿》

(3)海外贸易繁荣

外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源;

丝织品、瓷器等,远销亚非许多国家和地区, 输入中国的商品以香料、珠宝为主;

主要外贸港口有广州、泉州、明州等;

设立专门机构——市舶司,进行管理。

二.巨大变革的前奏——繁荣的商业和城市

北宋钱币铸造量增多,开始出现纸币——交子;

元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,推动了商业的发展。

“交钞”——

元朝纸币

“交子”——北宋纸币

“会子”——

南宋纸币

(4)货币流通:

城市空前繁荣,商品流通规模扩大,货币需求量剧增

思考:据材料指出,宋元时期纸币出现的原因?

贸易发达,货币外流

纸币轻便易流转

(宋代)“每一交易,动即十万”。

北界别无钱币,公私交易,并使本朝铜钱。

”民苦转贸重,故设法书纸代钱,以便市易。”

二.巨大变革的前奏——繁荣的商业和城市

说书

猴戏

木偶戏

瓦子

勾栏

5.娱乐生活丰富

宋蹴鞠铜镜

宋代相扑图

竞渡场面

6.体育运动多样

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。无冻饿之人,亦无千金之家。 ——《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

依据材料,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何不同?

简要说明

西汉之前,江南地区还处于比较落后的状态。魏晋南北朝时,江南经济快速发展。

三.由北向南的认同 ——变迁中的经济重心

隋唐:经济中心仍在黄河流域,长江流域的经济重要性已与之接近

安史之乱后经济重心开始南移

南宋:南方经济正式超过中国北方。

隋唐大运河

元朝运河、海运路线图

元朝:为将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变隋唐时迂回曲折的航线,大大缩短了航程。

南方经济发展带动了文化的进步

北宋时,南方人在全国统一的科举考试中优势明显,朝廷被迫采取南北分卷制度,各自分配名额,分别录取。自南宋起,江浙一带尤其成为人才集中的地区。

【历史趣闻】两宋时期的全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

◎岳麓书院

三.由北向南的认同 ——变迁中的经济重心

1.门第观念淡化,平民社会到来

(1)隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视门第的观念仍然十分流行。到宋朝时,门第观念逐渐淡化。

(2)人们的婚姻择偶,也以当下政治、经济地位为重,而不再关心祖先名望。

2.宋朝科举制度的发展

宋代科举考试方法实行糊名法,并增加录取名额,为各阶层进入仕途开辟了道路,使北宋政权的基础进一步扩大,加强了中央集权。

四.阶层构成的巨变 ——变化中的社会生活

3.人身束缚的松弛

(1)宋以前,社会上长期存在人身不完全自由并且受到歧视的贱民阶层,至宋朝数量显著减少。家内服役的奴婢更多地来自雇佣。

(2)宋朝无地农民通常与地主签订契约,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。

4.国家对社会控制的松懈

朝廷“不抑兼并”;对百姓迁移住所、更换职业等,官府的限制也比前代更为松弛。

三.由北向南的认同 ——变迁中的经济重心

重点探讨

请同学们结合史料,分析宋朝社会有何新变化?

取士不问家世,婚姻不问阀阅。

重视门第→不问家世

自今后,客户起移,更不取主人凭由,须每年收田毕日,商量去住,各取稳便。

主奴依附→自由契约

仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

贵贱有序→身份平等

贫富无定势,田宅无定主,有钱则买,无钱则卖

不抑兼并、管理放松

1、门第观念的淡化,平民社会的到来。

2、社会成员身份趋于平等,人身依附关系削弱。

3、国家对社会的控制相对松弛。

课 堂 小 结

辽宋夏金元的经济与社会

农业和手工业的发展

商业和城市的繁荣

经济中心南移

社会的变化

农业

耕种制度(稻麦复种)

经济结构:

棉花的种植和推广

出现了固定经济作物种植户

宋:五大名窑

元:青花瓷、釉里红

瓷器大量出口海外

制瓷业

矿冶业——煤

印刷业

手工业

商业、城市繁荣(东京、临安、大都)

海外贸易、城市繁荣

南宋:江南经济超过北方,成为全国经济中心

元朝:为将南方财赋顺利北运,元朝重开通大运河

1.平民社会的到来

2.人身束缚的松弛

3.国家对社会控制的松懈

2.右图反映出两宋时期A.世家大族影响巨大

B.社会阶层流动加强C.宰相权利日益下降

D.科举制度功能弱化

1.唐代长安实行整齐划一的坊市制。宋代汴京桑家瓦子(戏场)有大小勾栏50余座,最大的可容纳数千人。纵贯南北的御街两侧,酒楼、茶馆、商店、香药铺等鳞次栉比,常常营业到三更,御街成为主要的商业街。这说明宋代A.主要城市已经不再是政治中心 B.区域经济发展的多样性日益突出

C.城市格局和功能发生重大演变 D.工商业市镇在沿海沿江地区兴起

巩 固 练 习

3.(2009·辽宁、宁夏文综·26)据《东京梦华录》等记载,宋代都城多见“当街列床凳,堆垛冰雪”出售凉食和专向客商出租铺席宅舍等现象。这反映了( )

A.生活习俗改变 B.经商方式不受限制

C.官府鼓励经商 D.城市商业功能增强

4.(2016·海南单科·8)江南农业经济在东晋南朝、唐后期五代及南宋三个时期得到很大发展,其共同的原因是( )

A.推广普及铁制农具提高生产效率

B.官府组织民众屯田扩大耕地面积

C.政府改革税制调动农民的积极性

D.黄河流域人口因动乱大规模南迁

D

真 题 链 接

D

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进