高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第19课 辛亥革命 课件(共35张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第19课 辛亥革命 课件(共35张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-17 07:26:07 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

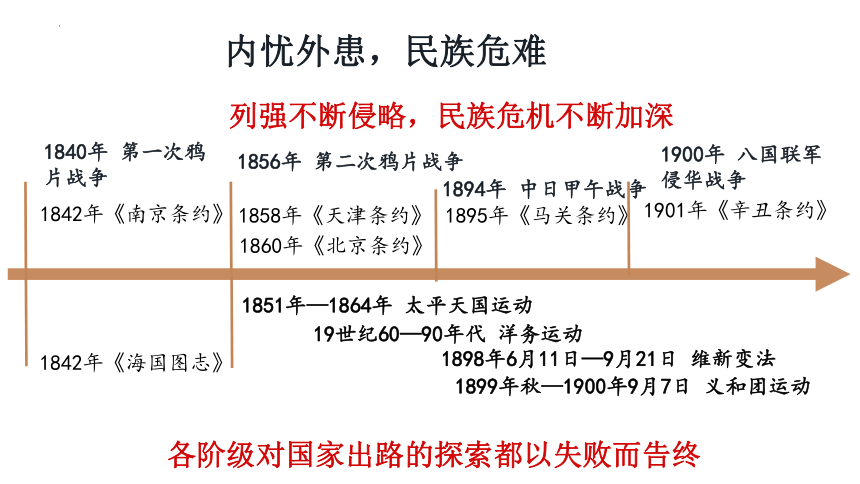

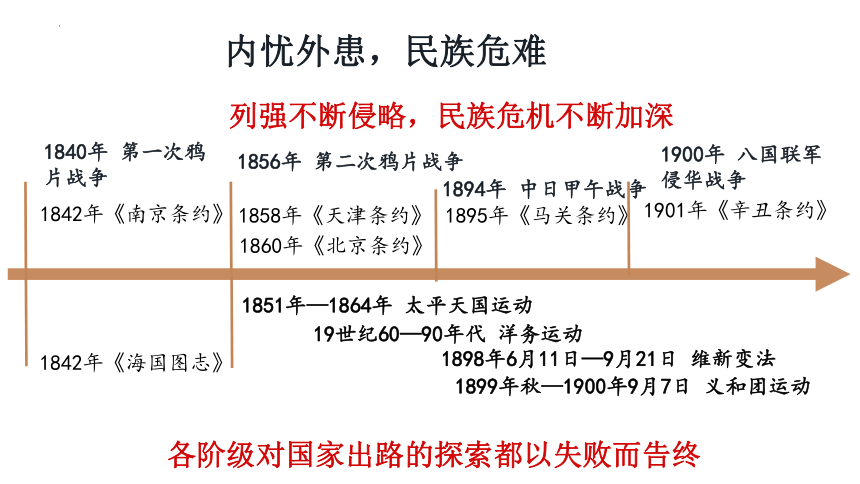

1840年 第一次鸦片战争

1842年《南京条约》

1856年 第二次鸦片战争

1858年《天津条约》

1860年《北京条约》

1894年 中日甲午战争

1895年《马关条约》

1900年 八国联军侵华战争

1901年《辛丑条约》

1842年《海国图志》

1851年—1864年 太平天国运动

19世纪60—90年代 洋务运动

1898年6月11日—9月21日 维新变法

1899年秋—1900年9月7日 义和团运动

列强不断侵略,民族危机不断加深

各阶级对国家出路的探索都以失败而告终

内忧外患,民族危难

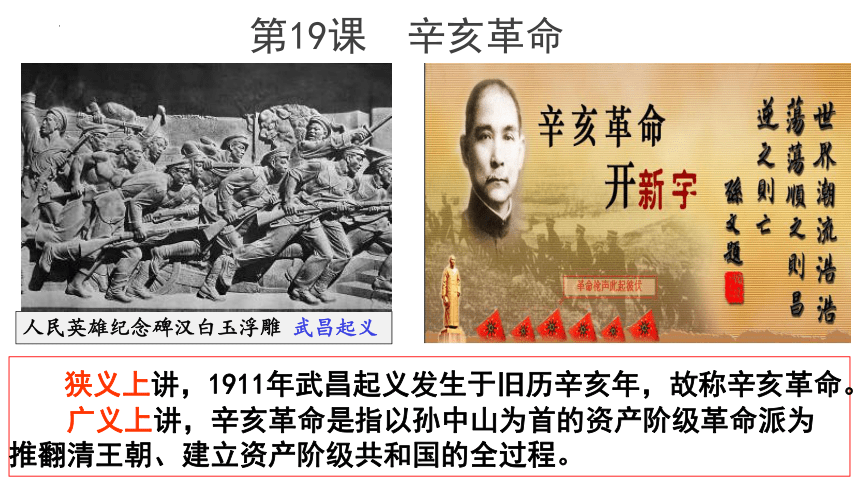

狭义上讲,1911年武昌起义发生于旧历辛亥年,故称辛亥革命。

广义上讲,辛亥革命是指以孙中山为首的资产阶级革命派为推翻清王朝、建立资产阶级共和国的全过程。

第19课 辛亥革命

人民英雄纪念碑汉白玉浮雕 武昌起义

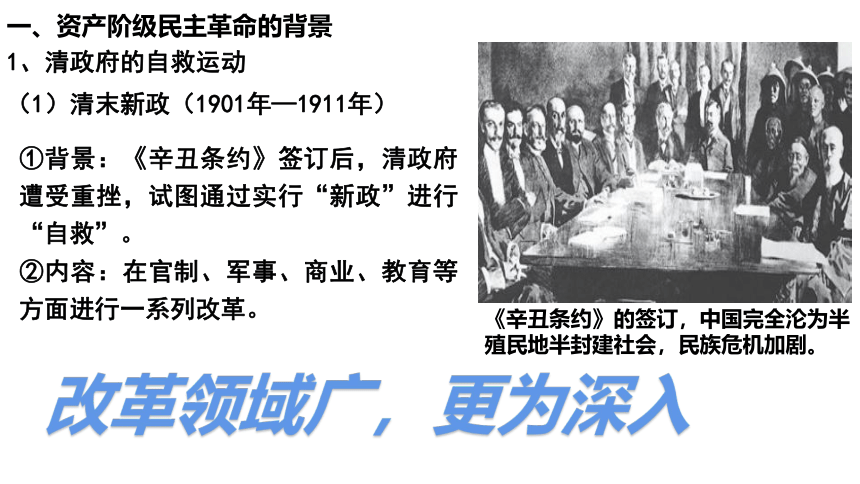

1、清政府的自救运动

(1)清末新政(1901年—1911年)

①背景:《辛丑条约》签订后,清政府遭受重挫,试图通过实行“新政”进行“自救”。

②内容:在官制、军事、商业、教育等方面进行一系列改革。

一、资产阶级民主革命的背景

改革领域广,更为深入

《辛丑条约》的签订,中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机加剧。

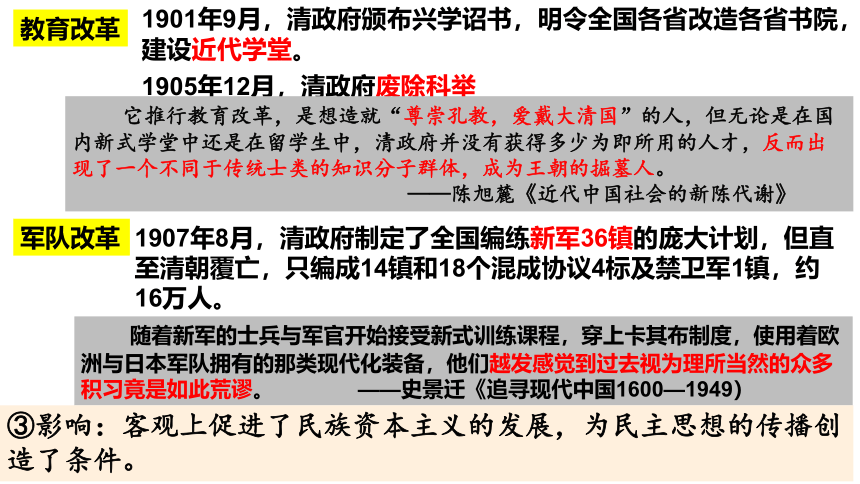

军队改革

1907年8月,清政府制定了全国编练新军36镇的庞大计划,但直至清朝覆亡,只编成14镇和18个混成协议4标及禁卫军1镇,约16万人。

随着新军的士兵与军官开始接受新式训练课程,穿上卡其布制度,使用着欧洲与日本军队拥有的那类现代化装备,他们越发感觉到过去视为理所当然的众多积习竟是如此荒谬。 ——史景迁《追寻现代中国1600—1949)

教育改革

1901年9月,清政府颁布兴学诏书,明令全国各省改造各省书院,建设近代学堂。

1905年12月,清政府废除科举

它推行教育改革,是想造就“尊崇孔教,爱戴大清国”的人,但无论是在国内新式学堂中还是在留学生中,清政府并没有获得多少为即所用的人才,反而出现了一个不同于传统士类的知识分子群体,成为王朝的掘墓人。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

③影响:客观上促进了民族资本主义的发展,为民主思想的传播创造了条件。

1.“尽管清政府对改革的态度由消极逐渐积极,从应付逐渐认真,但最终没有挽救改革,伴随改革失败的是自身政治命运的终结。”这一改革是( )

A.洋务运动 B.戊戌维新运动

C.清末新政 D.辛亥革命

【解析】八国联军侵华后,清政府开始推动宪政改革,“伴随改革失败的是自身政治命运的终结”说明改革失败,清末新政中清末新政府越来越多的人认识到:只有推翻这个政府中国才有希望,故C项正确。

C

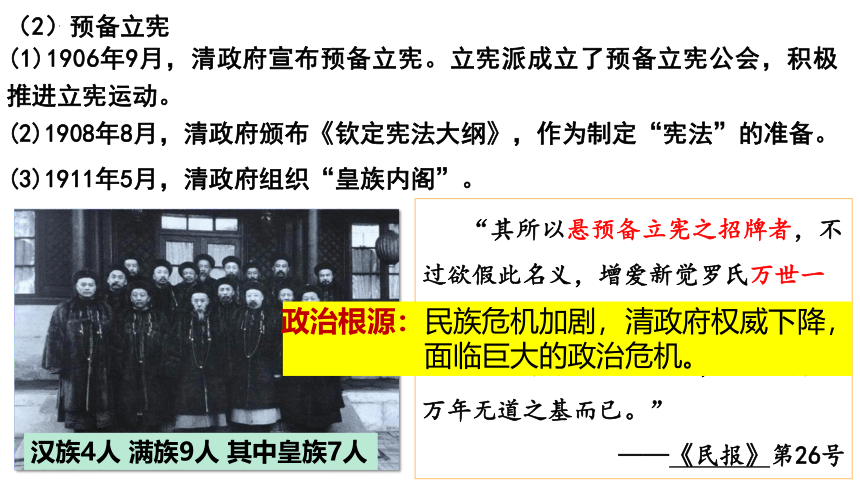

(2)预备立宪

(1)1906年9月,清政府宣布预备立宪。立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

(2)1908年8月,清政府颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

(3)1911年5月,清政府组织“皇族内阁”。

汉族4人 满族9人 其中皇族7人

“其所以悬预备立宪之招牌者,不过欲假此名义,增爱新觉罗氏万世一系、皇帝神圣不可侵犯、君权至尊无限之三大条于钦定宪法上,以巩固其万年无道之基而已。”

——《民报》第26号

政治根源:民族危机加剧,清政府权威下降,面临巨大的政治危机。

2.为了苟延残喘,清政府作了一些三心二意、肤浅的宪政改革;很多汉人目睹了清政府毫无希望的领导能力后,转向了革命,革命成了国家的唯一希望。据此可知

( )

A.戊戌变法失败使立宪派转而支持革命

B.清政府成为洋人的朝廷

C.辛亥革命获得了社会各阶层支持

D.宪政改革加速了清朝灭亡进程

【解析】根据题干中“作了一些三心二意、肤浅的宪政改革;很多汉人目睹了清政府毫无希望的领导能力后,转向了革命,革命成了国家的唯一希望”可知D项正确。

D

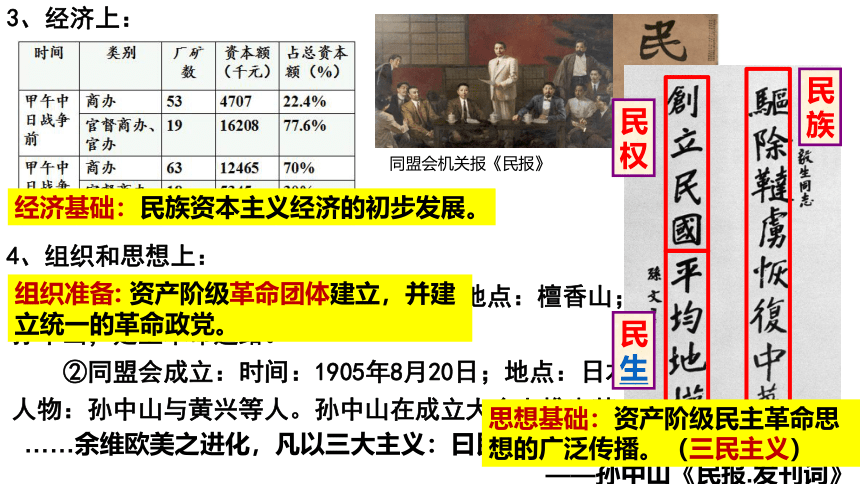

3、经济上:

①兴中会成立:时间:1894年11月;地点:檀香山;人物:孙中山,走上革命道路。

②同盟会成立:时间:1905年8月20日;地点:日本东京;人物:孙中山与黄兴等人。孙中山在成立大会上推出革命纲领。

民族

民权

民生

同盟会机关报《民报》

组织准备: 资产阶级革命团体建立,并建立统一的革命政党。

经济基础:民族资本主义经济的初步发展。

4、组织和思想上:

……余维欧美之进化,凡以三大主义:曰民族,曰民权,曰民生……

——孙中山《民报.发刊词》

思想基础:资产阶级民主革命思想的广泛传播。(三民主义)

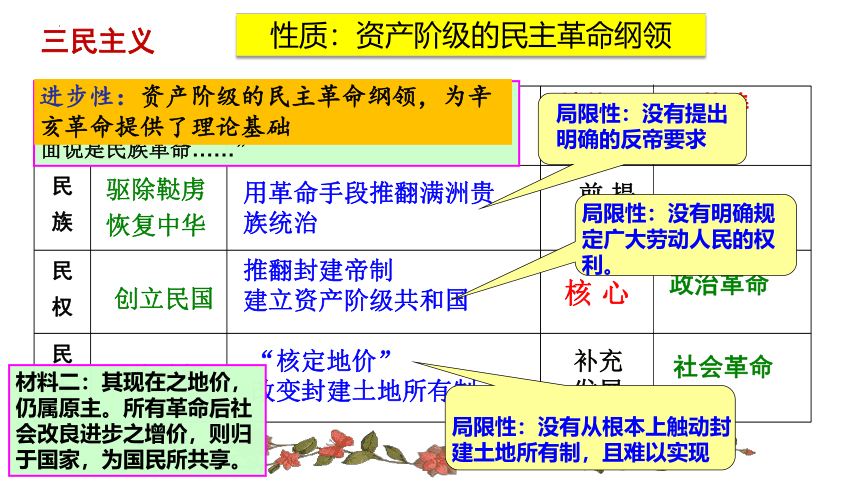

三民主义 十六字 纲领 内容 地位 范畴

民 族

民 权

民 生

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

用革命手段推翻满洲贵族统治

推翻封建帝制

建立资产阶级共和国

“核定地价”

改变封建土地所有制

前 提

补充发展

核 心

三民主义

民族革命

政治革命

社会革命

材料一: “我们并不是恨满洲人,是恨害汉人的满洲人……我们推倒满洲政府, 从驱除满人那一面说是民族革命……”

局限性:没有提出

明确的反帝要求

材料二:其现在之地价,仍属原主。所有革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。

局限性:没有从根本上触动封建土地所有制,且难以实现

性质:资产阶级的民主革命纲领

进步性:资产阶级的民主革命纲领,为辛亥革命提供了理论基础

局限性:没有明确规定广大劳动人民的权利。

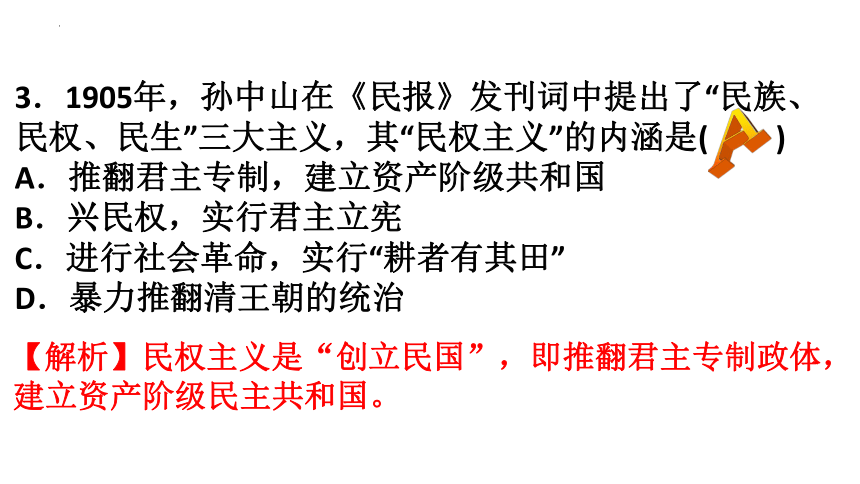

3.1905年,孙中山在《民报》发刊词中提出了“民族、民权、民生”三大主义,其“民权主义”的内涵是( )

A.推翻君主专制,建立资产阶级共和国

B.兴民权,实行君主立宪

C.进行社会革命,实行“耕者有其田”

D.暴力推翻清王朝的统治

【解析】民权主义是“创立民国”,即推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国。

A

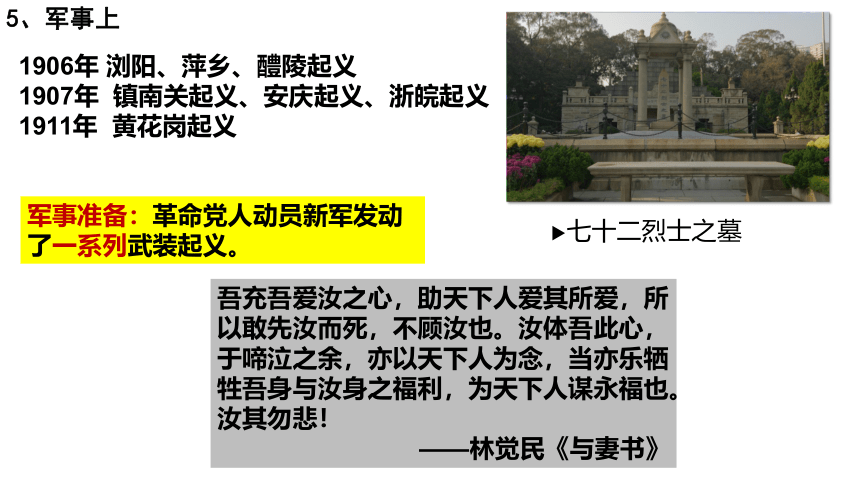

5、军事上

七十二烈士之墓

1906年 浏阳、萍乡、醴陵起义

1907年 镇南关起义、安庆起义、浙皖起义

1911年 黄花岗起义

军事准备:革命党人动员新军发动了一系列武装起义。

吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲!

——林觉民《与妻书》

4.孙中山总结黄花岗起义时说:“事虽不成……已震动全球。”这主要是因为它( )

A.扩大了武装起义的规模

B.导致了武昌起义的爆发

C.体现了革命党人的斗志

D.推动了国内革命形势的发展

【解析】题干说明黄花岗起义意义重大。解答本题要注意题干中的关键词“已震动全球”,故其强调的是黄花岗起义对革命形势发展的影响。

D

二、武昌起义与中华民国的建立

①有利时机:四川保路运动

1、武昌起义

②经过

1911年10月10日,新军中的革命党人在武昌发动起义,占领武汉,辛亥革命爆发。

1911年5月,清政府将川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”后,出卖给英、法、德、美四国银行团,引发保路运动。

造成武汉兵力空虚

……看得津津有味的刘同,顺手弹了一下烟灰。“轰”一声巨响。孙武满脸是血,呆立当场,不知该是庆幸还是惭愧。

(起义用的)炸药质量实在一般,居然一个人也没炸死。

——张玮《历史的温度 一根香烟点燃的革命》

5.武昌起义后,由于立宪派拥有雄厚的经济实力和广泛的社会影响力,他们的转向扩大了革命阵营和力量;而旧官僚在革命到来之时,则选择了反正、独立或是逃亡。这些现象( )

A.使资产阶级革命派掌握地方政权

B.加速了清朝统治的土崩瓦解

C.说明辛亥革命具有广泛群众基础

D.说明民主共和观念深入人心

B

【解析】据材料“立宪派……转向扩大了革命阵营和力量”,可知辛亥革命扩大了革命的社会基础,并非资产阶级革命派掌握地方政权,故A项错误;材料“他们的转向扩大了革命的阵营和力量;而旧官僚在革命到来之时,则选择了反正、独立或是逃亡”说明立宪派与旧官僚投身革命,加速了清朝统治的土崩瓦解,故B项正确;C项表述不符合史实,故C项错误;材料主要强调辛亥革命对清王朝的影响而非其对建立资产阶级共和国的影响,故D项错误。

③结果

成立湖北军政府,黎元洪任都督。随后,全国有十几个省区宣布脱离清政府独立。

1912年元旦,中华民国临时政府在南京成立,孙中山宣誓就任第一任临时大总统。

新的共和政体就此产生!

“不要再去捧持落日”,“扶起朝阳”

——《南通张季直(张謇)先生传记》

南京临时政府官员名单(部分)

7.1911年10月12日,刚抵达美国的孙中山从当地报纸上看到一条与中国有关的最新消息,他当时第一想法就是尽快回国,以实现亲自指导革命的夙愿。这一“消息”应是( )

A.同盟会成立 B.武昌起义爆发

C.中华民国成立 D.清帝宣告退位

【解析】根据时间信息“1911年10月12日”可以判断是武昌起义爆发;同盟会成立于1905年,中华民国成立于1912年1月1日,清帝退位是在1912年2月12日。

B

国名:中华民国

时间:1912年1月1日

首都:南京

临时大总统:孙中山

副总统:黎元洪

纪元:民国纪年 改用公历

意义:亚洲第一个资产阶级民主共和国

2、中华民国建立

9.有人认为辛亥革命是中国“从君主到民主”社会转型的成功开始。下列解释该观点的理由中最恰当的是( )

A.发动了武昌起义

B.终结了清朝统治

C.推翻封建帝制,建立中华民国

D.颁布了《中华民国临时约法》

【解析】“推翻封建帝制”告别了君主,“建立中华民国”推动了民主政治的发展,此理由与材料观点相符,故C项正确。

C

10.毛泽东指出:“中国的反帝反封建的资产阶级民主革命,正统的说起来,是从孙中山先生开始的。”这是因为孙中山( )

A.建立了中国第一个资产阶级革命政党

B.第一个提出了学习西方发展资本主义的方案

C.领导辛亥革命并建立资产阶级共和国

D.最先发动了推翻清朝统治的武装起义

【解析】A项并不能完全体现资产阶级民主革命的内涵,排除;B项是《资政新篇》的意义,与孙中山无关;D项只体现了孙中山反封建的一面,排除;辛亥革命推翻了清朝的统治,建立了资产阶级共和国,符合资产阶级民主革命的内容,故选C项。

C

1911年12月,南北议和

1912年2月12日,清帝退位

1912年2月13日,孙中山辞职

1912年3月10日,袁世凯在北京就任

1912年3月11,颁布临时约法

材料:“文不忍南北战争,生灵涂炭,故于议和之举,并不反对。倘由君之力,不劳战争,达国民之志愿,保民族之调和,清室亦得安乐,一举数善,推功让能,自是公论。

——1912年1月4日孙中山发给袁世凯电文

袁世凯具备孙中山缺少的财力、武力。在立宪派心中袁世凯是“统一”和“秩序”的象征。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

3、袁世凯窃取革命果实

任命

支持

11.1912年《清帝逊位诏书》:“今全国人民心理,多倾向共和……特率皇帝将统治权公诸全国,定为共和立宪国体……即由袁世凯以全权组织临时共和政府,与民军协商统一办法。”该诏书( )

A.保留了溥仪的“皇帝”尊号和待遇

B.标志着两千多年的封建帝制终结

C.任命袁世凯为中华民国临时总统

D.表明了袁世凯与革命派达成和解

【解析】根据材料“1912年《清帝逊位诏书》”“特率皇帝将统治权公诸全国,定为共和立宪国体”等信息可知,《清帝逊位诏书》的颁布宣告清王朝灭亡,宣告二千多年的封建帝制终结,B项正确。

B

《钦定宪法大纲》(1908年)

《中华民国临时约法》(1912年)

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

五、用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

第一章 中华民国之主权属于国民全体;

第二章 中华民国人民一律平等。

第三章 参议院有权选举临时大总统、弹劾临时大总统和国务员;

第五章 国务员辅佐临时大总统,负其责任。

主权在君

主权在民

封建等级

自由平等

君主专制

分权制衡

责任内阁制

两部宪法的转换,反映了中国社会从专制走向民主,从人治走向法治的发展趋势,是政治近代化的重要成就。

否定君主专制制度

否定封建等级制度

防止专制独裁,确立民主共和政体

限制袁世凯独裁,维护共和制度

体现了哪些原则?

4、《中华民国临时约法》

(1)目的:为防止袁世凯专权。

(2)内容:看书

12.《中华民国临时约法》规定:中华民国主权属于国民全体。其实质意义是( )

A.否定了封建君主专制制度

B.人民在政治上翻身成为国家的主人

C.确定了民主共和的基本原则

D.为资本主义发展创造了有利条件

【解析】封建君主专制制度下,皇帝掌握一切大权,《中华民国临时约法》规定中华民国主权属于国民全体,实质上否定了封建君主专制制度。

A

13.《中华民国临时约法》第四条规定:国务员(指国务总理及各部总长)辅佐临时大总统,负其责任。参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,可决弹劾之。由此可见,《临时约法》确立的是( )

A.责任内阁制 B.总统制

C.君主立宪制 D.联邦制

【解析】材料“国务员(指国务总理及各部总长)辅佐临时大总统,负其责任”体现辛亥革命后内阁对总统的制约,体现的是责任内阁制,故A项正确,《中华民国临时约法》没有确立总统制,故B项错误;从材料中的“临时大总统”来看,《临时约法》未保留君主,没有实行君主立宪制,故C项错误;联邦制是国家结构形式,材料信息没有涉及,故D项错误。

A

三、辛亥革命的历史意义

胡绳认为: 如果脱离中国近代革命史的全程来观察问题,也许会把辛亥革命看作不过是一朵不结果实的花,但它并不是不结果实的。

1、性质:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

“反帝”

——打击了帝国主义势力

“反封建”

——推翻清朝,结束专制,建立民国

“比较完全意义”?

“反帝”有限:

①目标:未明确反对帝国主义

②结果:未改变半殖民地的性质

“反封建”有限:

仅仅推翻君主专制制度,未改变半封建的性质。

(封建自然经济,封建思想文化等仍然存在)

辛亥革命最终胜利了,还是失败了呢?

(1)政治

“所谓英雄革命者,革命而出于英雄也,一专制去,而一专制来……中国历来之革命是也……所谓国民革命者,革命之后,宣布自由,设立共和……泰西诸国之革命是 也。” ——陈天华

推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起共和政权;打击了帝国主义在华势力。颁布了《中华民国临时约法》,使人民获得了一些民主权利和自由。

(2)经济

打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件。

三、辛亥革命的历史意义

2、积极

政治民主化

经济工业化

14.辛亥革命“完成了国家政权由封建政治制度向现代民主政治制度的转变”,实现了从“朝代国家”向“共和国家”的转变。这说明辛亥革命( )

A.完成中国民主政治的任务

B.促成了社会性质的转变

C.推动中国民主政治的发展

D.完成了民族革命的任务

【解析】辛亥革命没有完成中国民主政治反帝反封建的任务,故A项错误;辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,故B项错误;辛亥革命建立了中华民国,颁布了《临时约法》,推动中国民主政治向法制化和民主化方向发展,故C项正确;辛亥革命没有完成民族革命中反帝的任务,故D项错误。

C

(3)思想

(4)习俗

辛亥革命废除了一些陈规陋习,促使文化和社会风俗等方面发生新的变化。

任凭你像尧舜那样贤圣,像秦始皇、明太祖那样强暴,像曹操、司马懿那样狡猾,再要想做中国皇帝,乃永远没有人答应。

——梁启超

传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放,促使社会思想文化发生新的变化。

梁启超

思想理性化

生活文明化

15.从“乱臣贼子,人人得而诛之”到“敢有帝制自为者,天下共击之”,这一变化反映了辛亥革命的历史功绩之一是( )

A.发展民族资本主义

B.打击帝国主义势力

C.传播民主共和理念

D.推动社会移风易俗

【解析】据材料“乱臣贼子”和“帝制自为”可知是对内而不是对外,故B项错误;两者都属于政治方面而不是经济方面的现象,故A、D两项错误;材料从反对“乱臣贼子”到反对“帝制自为”体现了从维护帝制到反对帝制的变化,即民主共和理念的传播,故C项正确。

C

未庄的人心日见其安静了。据传来的消息,知道革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。

《阿Q正传》·革命

从以上材料中,你感受到了革命有哪些局限性?

“无量头颅无量血,可怜换得假共和”

民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然惶然,连声说:“我非中华民国人,我非中华民国人。”

──范小方等《戴季陶传》

当我们在香港上岸时,看见街上都挂着五颜六色的彩旗,在庆祝“中华民国”的成立。同船有一名想急着赶回北京的清廷大员对此颇不以为然:“孙逸仙是谁?北方有许多人连这名字都没听说过!”

——罗安逸(A.S.Roe)《中国:机遇和变革》

孙中山主要得到了海外的中国商人和洗衣工人的支持。在国内只有少数学生和商人受到他的思想的影响,而广大民众仍无知、冷漠。

——费正清《评中国和日本近代化》

江苏宣告独立时,用竹竿挑去了抚衙大堂屋上的几片檐瓦,以示革命必须破坏。大清巡抚程德全摇身一变,成了民国的都督。

——费正清

(1)表现:没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。

(2)原因:缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

3、局限性

16.孙中山在《建国方略》中指出:“辛亥之役,汲汲于制定临时约法,以为可以奠民国之基础,而不知乃适得其反……大多数人民……闻有毁法者不加怒,闻有护法者亦不加喜。”这反映出( )

A.辛亥革命结束了封建专制统治

B.人民不支持辛亥革命及其宪法

C.《中华民国临时约法》制定得太过仓促

D.社会变革缺乏相应的群众基础

【解析】“辛亥之役……以为可以奠民国之基础,而不知乃适得其反”导致了“大多数人民……闻有毁法者不加怒,闻有护法者亦不加喜”这种现象,这说明辛亥革命缺乏群众基础,故D项正确。

D

辛亥革命后中国,又该何去何从呢?

辛亥革命后帝国主义和封建主义两座大山仍然沉重地压在中国人民的头上。南京政府名义上是中央政府,但并没有实现国家的真正统一,也没有结束国家的混乱状态。

——《吴玉章回忆录》

课堂小结

帝义侵华

清朝腐败

政党建立

资本发展

提出纲领

武装起义

影响深远

武昌首义

袁氏掌权

建立民国

颁布约法

清帝退位

各省响应

辛亥革命

1840年 第一次鸦片战争

1842年《南京条约》

1856年 第二次鸦片战争

1858年《天津条约》

1860年《北京条约》

1894年 中日甲午战争

1895年《马关条约》

1900年 八国联军侵华战争

1901年《辛丑条约》

1842年《海国图志》

1851年—1864年 太平天国运动

19世纪60—90年代 洋务运动

1898年6月11日—9月21日 维新变法

1899年秋—1900年9月7日 义和团运动

列强不断侵略,民族危机不断加深

各阶级对国家出路的探索都以失败而告终

内忧外患,民族危难

狭义上讲,1911年武昌起义发生于旧历辛亥年,故称辛亥革命。

广义上讲,辛亥革命是指以孙中山为首的资产阶级革命派为推翻清王朝、建立资产阶级共和国的全过程。

第19课 辛亥革命

人民英雄纪念碑汉白玉浮雕 武昌起义

1、清政府的自救运动

(1)清末新政(1901年—1911年)

①背景:《辛丑条约》签订后,清政府遭受重挫,试图通过实行“新政”进行“自救”。

②内容:在官制、军事、商业、教育等方面进行一系列改革。

一、资产阶级民主革命的背景

改革领域广,更为深入

《辛丑条约》的签订,中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机加剧。

军队改革

1907年8月,清政府制定了全国编练新军36镇的庞大计划,但直至清朝覆亡,只编成14镇和18个混成协议4标及禁卫军1镇,约16万人。

随着新军的士兵与军官开始接受新式训练课程,穿上卡其布制度,使用着欧洲与日本军队拥有的那类现代化装备,他们越发感觉到过去视为理所当然的众多积习竟是如此荒谬。 ——史景迁《追寻现代中国1600—1949)

教育改革

1901年9月,清政府颁布兴学诏书,明令全国各省改造各省书院,建设近代学堂。

1905年12月,清政府废除科举

它推行教育改革,是想造就“尊崇孔教,爱戴大清国”的人,但无论是在国内新式学堂中还是在留学生中,清政府并没有获得多少为即所用的人才,反而出现了一个不同于传统士类的知识分子群体,成为王朝的掘墓人。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

③影响:客观上促进了民族资本主义的发展,为民主思想的传播创造了条件。

1.“尽管清政府对改革的态度由消极逐渐积极,从应付逐渐认真,但最终没有挽救改革,伴随改革失败的是自身政治命运的终结。”这一改革是( )

A.洋务运动 B.戊戌维新运动

C.清末新政 D.辛亥革命

【解析】八国联军侵华后,清政府开始推动宪政改革,“伴随改革失败的是自身政治命运的终结”说明改革失败,清末新政中清末新政府越来越多的人认识到:只有推翻这个政府中国才有希望,故C项正确。

C

(2)预备立宪

(1)1906年9月,清政府宣布预备立宪。立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

(2)1908年8月,清政府颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

(3)1911年5月,清政府组织“皇族内阁”。

汉族4人 满族9人 其中皇族7人

“其所以悬预备立宪之招牌者,不过欲假此名义,增爱新觉罗氏万世一系、皇帝神圣不可侵犯、君权至尊无限之三大条于钦定宪法上,以巩固其万年无道之基而已。”

——《民报》第26号

政治根源:民族危机加剧,清政府权威下降,面临巨大的政治危机。

2.为了苟延残喘,清政府作了一些三心二意、肤浅的宪政改革;很多汉人目睹了清政府毫无希望的领导能力后,转向了革命,革命成了国家的唯一希望。据此可知

( )

A.戊戌变法失败使立宪派转而支持革命

B.清政府成为洋人的朝廷

C.辛亥革命获得了社会各阶层支持

D.宪政改革加速了清朝灭亡进程

【解析】根据题干中“作了一些三心二意、肤浅的宪政改革;很多汉人目睹了清政府毫无希望的领导能力后,转向了革命,革命成了国家的唯一希望”可知D项正确。

D

3、经济上:

①兴中会成立:时间:1894年11月;地点:檀香山;人物:孙中山,走上革命道路。

②同盟会成立:时间:1905年8月20日;地点:日本东京;人物:孙中山与黄兴等人。孙中山在成立大会上推出革命纲领。

民族

民权

民生

同盟会机关报《民报》

组织准备: 资产阶级革命团体建立,并建立统一的革命政党。

经济基础:民族资本主义经济的初步发展。

4、组织和思想上:

……余维欧美之进化,凡以三大主义:曰民族,曰民权,曰民生……

——孙中山《民报.发刊词》

思想基础:资产阶级民主革命思想的广泛传播。(三民主义)

三民主义 十六字 纲领 内容 地位 范畴

民 族

民 权

民 生

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

用革命手段推翻满洲贵族统治

推翻封建帝制

建立资产阶级共和国

“核定地价”

改变封建土地所有制

前 提

补充发展

核 心

三民主义

民族革命

政治革命

社会革命

材料一: “我们并不是恨满洲人,是恨害汉人的满洲人……我们推倒满洲政府, 从驱除满人那一面说是民族革命……”

局限性:没有提出

明确的反帝要求

材料二:其现在之地价,仍属原主。所有革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。

局限性:没有从根本上触动封建土地所有制,且难以实现

性质:资产阶级的民主革命纲领

进步性:资产阶级的民主革命纲领,为辛亥革命提供了理论基础

局限性:没有明确规定广大劳动人民的权利。

3.1905年,孙中山在《民报》发刊词中提出了“民族、民权、民生”三大主义,其“民权主义”的内涵是( )

A.推翻君主专制,建立资产阶级共和国

B.兴民权,实行君主立宪

C.进行社会革命,实行“耕者有其田”

D.暴力推翻清王朝的统治

【解析】民权主义是“创立民国”,即推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国。

A

5、军事上

七十二烈士之墓

1906年 浏阳、萍乡、醴陵起义

1907年 镇南关起义、安庆起义、浙皖起义

1911年 黄花岗起义

军事准备:革命党人动员新军发动了一系列武装起义。

吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲!

——林觉民《与妻书》

4.孙中山总结黄花岗起义时说:“事虽不成……已震动全球。”这主要是因为它( )

A.扩大了武装起义的规模

B.导致了武昌起义的爆发

C.体现了革命党人的斗志

D.推动了国内革命形势的发展

【解析】题干说明黄花岗起义意义重大。解答本题要注意题干中的关键词“已震动全球”,故其强调的是黄花岗起义对革命形势发展的影响。

D

二、武昌起义与中华民国的建立

①有利时机:四川保路运动

1、武昌起义

②经过

1911年10月10日,新军中的革命党人在武昌发动起义,占领武汉,辛亥革命爆发。

1911年5月,清政府将川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”后,出卖给英、法、德、美四国银行团,引发保路运动。

造成武汉兵力空虚

……看得津津有味的刘同,顺手弹了一下烟灰。“轰”一声巨响。孙武满脸是血,呆立当场,不知该是庆幸还是惭愧。

(起义用的)炸药质量实在一般,居然一个人也没炸死。

——张玮《历史的温度 一根香烟点燃的革命》

5.武昌起义后,由于立宪派拥有雄厚的经济实力和广泛的社会影响力,他们的转向扩大了革命阵营和力量;而旧官僚在革命到来之时,则选择了反正、独立或是逃亡。这些现象( )

A.使资产阶级革命派掌握地方政权

B.加速了清朝统治的土崩瓦解

C.说明辛亥革命具有广泛群众基础

D.说明民主共和观念深入人心

B

【解析】据材料“立宪派……转向扩大了革命阵营和力量”,可知辛亥革命扩大了革命的社会基础,并非资产阶级革命派掌握地方政权,故A项错误;材料“他们的转向扩大了革命的阵营和力量;而旧官僚在革命到来之时,则选择了反正、独立或是逃亡”说明立宪派与旧官僚投身革命,加速了清朝统治的土崩瓦解,故B项正确;C项表述不符合史实,故C项错误;材料主要强调辛亥革命对清王朝的影响而非其对建立资产阶级共和国的影响,故D项错误。

③结果

成立湖北军政府,黎元洪任都督。随后,全国有十几个省区宣布脱离清政府独立。

1912年元旦,中华民国临时政府在南京成立,孙中山宣誓就任第一任临时大总统。

新的共和政体就此产生!

“不要再去捧持落日”,“扶起朝阳”

——《南通张季直(张謇)先生传记》

南京临时政府官员名单(部分)

7.1911年10月12日,刚抵达美国的孙中山从当地报纸上看到一条与中国有关的最新消息,他当时第一想法就是尽快回国,以实现亲自指导革命的夙愿。这一“消息”应是( )

A.同盟会成立 B.武昌起义爆发

C.中华民国成立 D.清帝宣告退位

【解析】根据时间信息“1911年10月12日”可以判断是武昌起义爆发;同盟会成立于1905年,中华民国成立于1912年1月1日,清帝退位是在1912年2月12日。

B

国名:中华民国

时间:1912年1月1日

首都:南京

临时大总统:孙中山

副总统:黎元洪

纪元:民国纪年 改用公历

意义:亚洲第一个资产阶级民主共和国

2、中华民国建立

9.有人认为辛亥革命是中国“从君主到民主”社会转型的成功开始。下列解释该观点的理由中最恰当的是( )

A.发动了武昌起义

B.终结了清朝统治

C.推翻封建帝制,建立中华民国

D.颁布了《中华民国临时约法》

【解析】“推翻封建帝制”告别了君主,“建立中华民国”推动了民主政治的发展,此理由与材料观点相符,故C项正确。

C

10.毛泽东指出:“中国的反帝反封建的资产阶级民主革命,正统的说起来,是从孙中山先生开始的。”这是因为孙中山( )

A.建立了中国第一个资产阶级革命政党

B.第一个提出了学习西方发展资本主义的方案

C.领导辛亥革命并建立资产阶级共和国

D.最先发动了推翻清朝统治的武装起义

【解析】A项并不能完全体现资产阶级民主革命的内涵,排除;B项是《资政新篇》的意义,与孙中山无关;D项只体现了孙中山反封建的一面,排除;辛亥革命推翻了清朝的统治,建立了资产阶级共和国,符合资产阶级民主革命的内容,故选C项。

C

1911年12月,南北议和

1912年2月12日,清帝退位

1912年2月13日,孙中山辞职

1912年3月10日,袁世凯在北京就任

1912年3月11,颁布临时约法

材料:“文不忍南北战争,生灵涂炭,故于议和之举,并不反对。倘由君之力,不劳战争,达国民之志愿,保民族之调和,清室亦得安乐,一举数善,推功让能,自是公论。

——1912年1月4日孙中山发给袁世凯电文

袁世凯具备孙中山缺少的财力、武力。在立宪派心中袁世凯是“统一”和“秩序”的象征。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

3、袁世凯窃取革命果实

任命

支持

11.1912年《清帝逊位诏书》:“今全国人民心理,多倾向共和……特率皇帝将统治权公诸全国,定为共和立宪国体……即由袁世凯以全权组织临时共和政府,与民军协商统一办法。”该诏书( )

A.保留了溥仪的“皇帝”尊号和待遇

B.标志着两千多年的封建帝制终结

C.任命袁世凯为中华民国临时总统

D.表明了袁世凯与革命派达成和解

【解析】根据材料“1912年《清帝逊位诏书》”“特率皇帝将统治权公诸全国,定为共和立宪国体”等信息可知,《清帝逊位诏书》的颁布宣告清王朝灭亡,宣告二千多年的封建帝制终结,B项正确。

B

《钦定宪法大纲》(1908年)

《中华民国临时约法》(1912年)

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

五、用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

第一章 中华民国之主权属于国民全体;

第二章 中华民国人民一律平等。

第三章 参议院有权选举临时大总统、弹劾临时大总统和国务员;

第五章 国务员辅佐临时大总统,负其责任。

主权在君

主权在民

封建等级

自由平等

君主专制

分权制衡

责任内阁制

两部宪法的转换,反映了中国社会从专制走向民主,从人治走向法治的发展趋势,是政治近代化的重要成就。

否定君主专制制度

否定封建等级制度

防止专制独裁,确立民主共和政体

限制袁世凯独裁,维护共和制度

体现了哪些原则?

4、《中华民国临时约法》

(1)目的:为防止袁世凯专权。

(2)内容:看书

12.《中华民国临时约法》规定:中华民国主权属于国民全体。其实质意义是( )

A.否定了封建君主专制制度

B.人民在政治上翻身成为国家的主人

C.确定了民主共和的基本原则

D.为资本主义发展创造了有利条件

【解析】封建君主专制制度下,皇帝掌握一切大权,《中华民国临时约法》规定中华民国主权属于国民全体,实质上否定了封建君主专制制度。

A

13.《中华民国临时约法》第四条规定:国务员(指国务总理及各部总长)辅佐临时大总统,负其责任。参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,可决弹劾之。由此可见,《临时约法》确立的是( )

A.责任内阁制 B.总统制

C.君主立宪制 D.联邦制

【解析】材料“国务员(指国务总理及各部总长)辅佐临时大总统,负其责任”体现辛亥革命后内阁对总统的制约,体现的是责任内阁制,故A项正确,《中华民国临时约法》没有确立总统制,故B项错误;从材料中的“临时大总统”来看,《临时约法》未保留君主,没有实行君主立宪制,故C项错误;联邦制是国家结构形式,材料信息没有涉及,故D项错误。

A

三、辛亥革命的历史意义

胡绳认为: 如果脱离中国近代革命史的全程来观察问题,也许会把辛亥革命看作不过是一朵不结果实的花,但它并不是不结果实的。

1、性质:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

“反帝”

——打击了帝国主义势力

“反封建”

——推翻清朝,结束专制,建立民国

“比较完全意义”?

“反帝”有限:

①目标:未明确反对帝国主义

②结果:未改变半殖民地的性质

“反封建”有限:

仅仅推翻君主专制制度,未改变半封建的性质。

(封建自然经济,封建思想文化等仍然存在)

辛亥革命最终胜利了,还是失败了呢?

(1)政治

“所谓英雄革命者,革命而出于英雄也,一专制去,而一专制来……中国历来之革命是也……所谓国民革命者,革命之后,宣布自由,设立共和……泰西诸国之革命是 也。” ——陈天华

推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起共和政权;打击了帝国主义在华势力。颁布了《中华民国临时约法》,使人民获得了一些民主权利和自由。

(2)经济

打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件。

三、辛亥革命的历史意义

2、积极

政治民主化

经济工业化

14.辛亥革命“完成了国家政权由封建政治制度向现代民主政治制度的转变”,实现了从“朝代国家”向“共和国家”的转变。这说明辛亥革命( )

A.完成中国民主政治的任务

B.促成了社会性质的转变

C.推动中国民主政治的发展

D.完成了民族革命的任务

【解析】辛亥革命没有完成中国民主政治反帝反封建的任务,故A项错误;辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,故B项错误;辛亥革命建立了中华民国,颁布了《临时约法》,推动中国民主政治向法制化和民主化方向发展,故C项正确;辛亥革命没有完成民族革命中反帝的任务,故D项错误。

C

(3)思想

(4)习俗

辛亥革命废除了一些陈规陋习,促使文化和社会风俗等方面发生新的变化。

任凭你像尧舜那样贤圣,像秦始皇、明太祖那样强暴,像曹操、司马懿那样狡猾,再要想做中国皇帝,乃永远没有人答应。

——梁启超

传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放,促使社会思想文化发生新的变化。

梁启超

思想理性化

生活文明化

15.从“乱臣贼子,人人得而诛之”到“敢有帝制自为者,天下共击之”,这一变化反映了辛亥革命的历史功绩之一是( )

A.发展民族资本主义

B.打击帝国主义势力

C.传播民主共和理念

D.推动社会移风易俗

【解析】据材料“乱臣贼子”和“帝制自为”可知是对内而不是对外,故B项错误;两者都属于政治方面而不是经济方面的现象,故A、D两项错误;材料从反对“乱臣贼子”到反对“帝制自为”体现了从维护帝制到反对帝制的变化,即民主共和理念的传播,故C项正确。

C

未庄的人心日见其安静了。据传来的消息,知道革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。

《阿Q正传》·革命

从以上材料中,你感受到了革命有哪些局限性?

“无量头颅无量血,可怜换得假共和”

民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然惶然,连声说:“我非中华民国人,我非中华民国人。”

──范小方等《戴季陶传》

当我们在香港上岸时,看见街上都挂着五颜六色的彩旗,在庆祝“中华民国”的成立。同船有一名想急着赶回北京的清廷大员对此颇不以为然:“孙逸仙是谁?北方有许多人连这名字都没听说过!”

——罗安逸(A.S.Roe)《中国:机遇和变革》

孙中山主要得到了海外的中国商人和洗衣工人的支持。在国内只有少数学生和商人受到他的思想的影响,而广大民众仍无知、冷漠。

——费正清《评中国和日本近代化》

江苏宣告独立时,用竹竿挑去了抚衙大堂屋上的几片檐瓦,以示革命必须破坏。大清巡抚程德全摇身一变,成了民国的都督。

——费正清

(1)表现:没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。

(2)原因:缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

3、局限性

16.孙中山在《建国方略》中指出:“辛亥之役,汲汲于制定临时约法,以为可以奠民国之基础,而不知乃适得其反……大多数人民……闻有毁法者不加怒,闻有护法者亦不加喜。”这反映出( )

A.辛亥革命结束了封建专制统治

B.人民不支持辛亥革命及其宪法

C.《中华民国临时约法》制定得太过仓促

D.社会变革缺乏相应的群众基础

【解析】“辛亥之役……以为可以奠民国之基础,而不知乃适得其反”导致了“大多数人民……闻有毁法者不加怒,闻有护法者亦不加喜”这种现象,这说明辛亥革命缺乏群众基础,故D项正确。

D

辛亥革命后中国,又该何去何从呢?

辛亥革命后帝国主义和封建主义两座大山仍然沉重地压在中国人民的头上。南京政府名义上是中央政府,但并没有实现国家的真正统一,也没有结束国家的混乱状态。

——《吴玉章回忆录》

课堂小结

帝义侵华

清朝腐败

政党建立

资本发展

提出纲领

武装起义

影响深远

武昌首义

袁氏掌权

建立民国

颁布约法

清帝退位

各省响应

辛亥革命

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进