2.3喀斯特、海岸和冰川地貌同步课时训练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2.3喀斯特、海岸和冰川地貌同步课时训练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 344.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-17 06:50:02 | ||

图片预览

文档简介

2.3喀斯特、海岸和冰川地貌—2022-2023学年高一地理湘教版(2019)第一册同步课时训练

【基础练习】

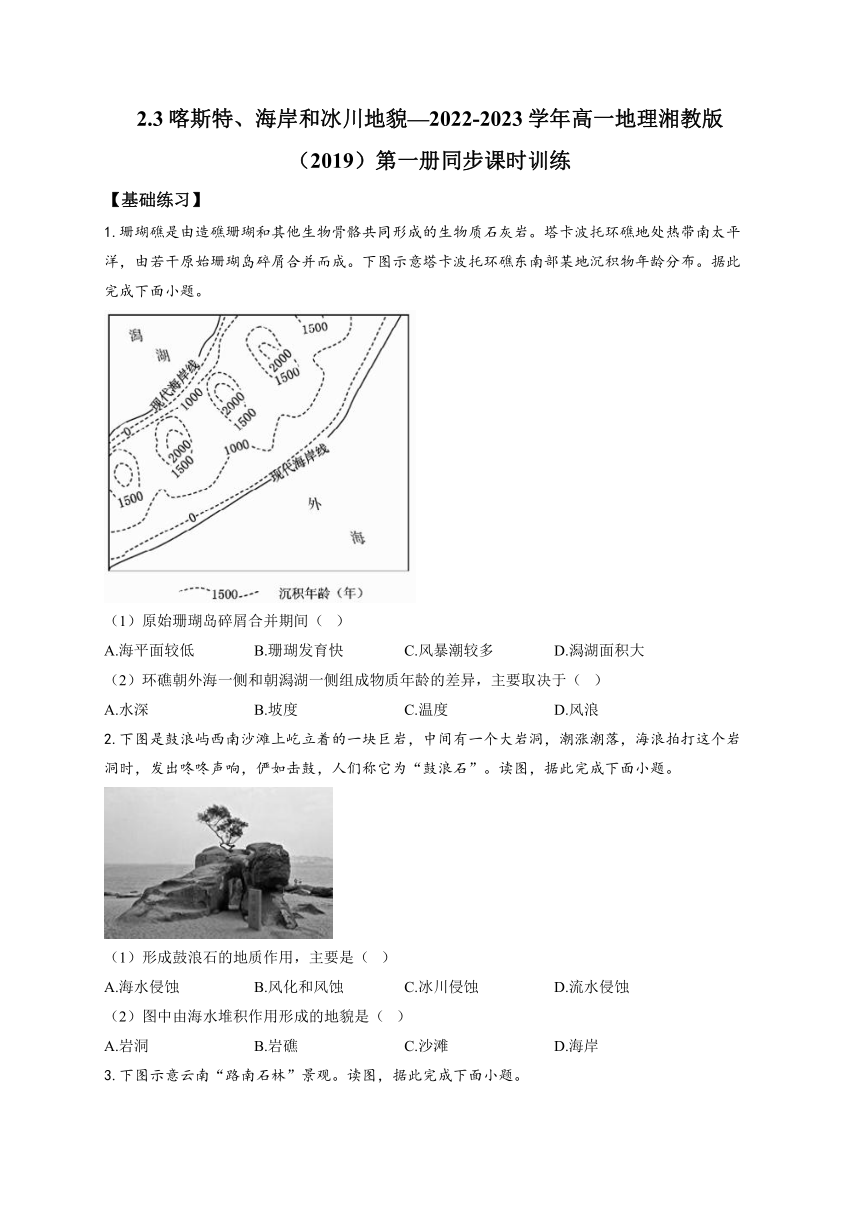

1.珊瑚礁是由造礁珊瑚和其他生物骨骼共同形成的生物质石灰岩。塔卡波托环礁地处热带南太平洋,由若干原始珊瑚岛碎屑合并而成。下图示意塔卡波托环礁东南部某地沉积物年龄分布。据此完成下面小题。

(1)原始珊瑚岛碎屑合并期间( )

A.海平面较低 B.珊瑚发育快 C.风暴潮较多 D.潟湖面积大

(2)环礁朝外海一侧和朝潟湖一侧组成物质年龄的差异,主要取决于( )

A.水深 B.坡度 C.温度 D.风浪

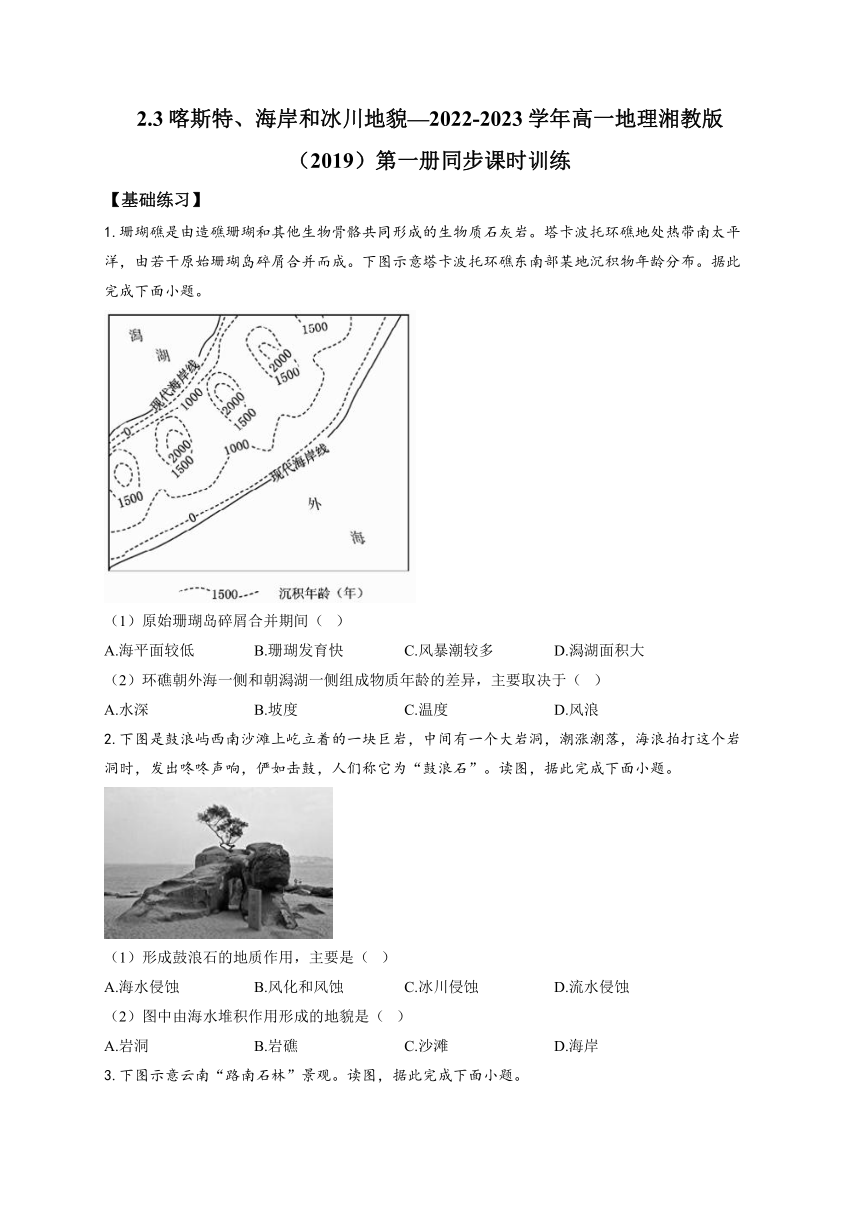

2.下图是鼓浪屿西南沙滩上屹立着的一块巨岩,中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打这个岩洞时,发出咚咚声响,俨如击鼓,人们称它为“鼓浪石”。读图,据此完成下面小题。

(1)形成鼓浪石的地质作用,主要是( )

A.海水侵蚀 B.风化和风蚀 C.冰川侵蚀 D.流水侵蚀

(2)图中由海水堆积作用形成的地貌是( )

A.岩洞 B.岩礁 C.沙滩 D.海岸

3.下图示意云南“路南石林”景观。读图,据此完成下面小题。

(1)据图可知,喀斯特地貌的主要特点是( )

A.奇峰林立,地表崎岖 B.冰川广布,河流众多

C.千沟万壑,支离破碎 D.地势平坦,土壤肥沃

(2)在野外观察图示地貌景观时,宜选择( )

A.深山密林里 B.深谷洼地处 C.视野开阔的地方 D.视野狭小的地方

【能力提升】

4.广西百色市乐业县被誉为“世界天坑之都”、“世界天坑博物馆”。2022年5月8日,中国地质调查局科考探险队在乐业县又确认发现了1个标准天坑,乐业县的天坑增至30个。据此完成下面小题。

(1)“天坑”所属地貌类型是( )

A.冰川地貌 B.河流地貌 C.海岸地貌 D.喀斯特地貌

(2)与“天坑”形成发育密切相关的自然因素是( )

A.岩石、光照 B.岩石、水文 C.土壤、地形 D.气候、土壤

5.冰砾阜是一种圆丘状或陇状的冰川地貌景观,下图中甲图至乙图示意其形成过程。据此完成下面小题。

(1)冰砾阜的形成过程中经历了两次( )

A.风化作用 B.侵蚀作用 C.搬运作用 D.堆积作用

(2)从根本上决定陇状冰砾阜整体走向的是( )

A.山脉走向 B.沟谷走向 C.河流流向 D.山坡坡向

6.阅读图文材料,完成下列各题。

巴塔哥尼亚冰原之上的雪山大都由花岗岩组成,山体垂直方向的节理(岩石裂隙)发育。雪山多呈塔状,山峰的崖壁近乎垂直,如一根根针锥插在山上,尖峭挺立。其中位于人烟罕至的菲茨罗伊山峰,因其常年笼罩在“云雾”之中,是世界上最难攀登的山峰(海拔3359米,相对高度1951米)而成为无数登山爱好者、攀岩者的圣地。近年来,巴塔哥尼亚地区因其独特的塔状尖峰和冰原景观吸引着来自世界各地的游客。图甲示意巴塔哥尼亚冰原和菲茨罗伊峰位置,图乙示意菲茨罗伊山峰景观和岩石节理结构。

(1)运用内、外力作用的原理,说明巴塔哥尼亚雪山塔状尖峰形成的过程。

(2)分析菲茨罗伊峰常年“云雾”缭绕的原因。

答案以及解析

1.答案:(1)A;(2)D

解析:(1)多个原始珊瑚岛碎屑能够合并,反映出海平面下降,礁坪出露面积增大,更易接受海水运动带来的珊瑚碎屑的沉积,A正确。珊瑚碎屑主要不是来自当时发育的珊瑚,主要来自历史上积累的珊瑚,B错误。风暴潮多,但如果海平面较高,礁坪未出露,也难以堆积,C错误。海平面较低时期潟湖面积缩小,D错误。故选A。

(2)据图可知,环礁朝外海一侧年龄等值线稀疏,说明发育更快,这是因为朝向外海一侧风浪更大,风浪将珊瑚碎屑搬运到礁坪上堆积的过程更快,水深、坡度、温度对物质的沉积影响较小。故选D。

2.答案:(1)A;(2)C

解析:(1)根据图文材料分析,该地位于海边,每日受海浪拍打,因此“鼓浪石”是受海水侵蚀作用形成的。

(2)沙滩是海水堆积作用形成的地貌,岩洞、岩礁、海岸的形成都受到海水侵蚀作用。

3.答案:(1)A;(2)C

解析:(1)据图可知,喀斯特地貌的主要特点是奇峰林立,地表崎岖,A正确。冰川广布一般分布在高山地区或两极地区,冰川广布,河流众多为青藏高原地貌特点,B错误。千沟万壑,支离破碎体现的是我国黄土高原流水侵蚀形成的高原面地表型特征,C错误。地势平坦,土壤肥沃为平原地貌特点,D错误。故选A。

(2)地貌观察时,深山密林里会遮挡视线,观察范围小,不是最佳观测点,A错误。深谷洼地处,四面高的地方会遮挡视线,不是最佳观测点,B错误。视野开阔的地点观察范围广,是最佳观测点,C正确。视野狭小观察范围小,不是最佳观测点,D错误。故选C。

4.答案:(1)D;(2)B

解析:(1)“天坑”所出现的位置在我国广西,“天坑”是典型的喀斯特地貌,D正确,典型的冰川地貌有冰斗、角峰、刃脊、U形谷等,河流地貌有V形谷、三角洲、冲积平原等,海岸地貌有海蚀柱、海蚀崖等,A、B、C错误;故选D。

(2)“天坑”属于喀斯特地貌,喀斯特地貌是地下水与地表水对可溶性岩石溶蚀与沉淀,侵蚀与沉积,以及重力崩塌、坍塌、堆积等作用形成的地貌。因此与天坑形成发育密切相关的自然因素是岩石和水文,B正确,A、C、D错误;故选B。

5.答案:(1)D;(2)B

解析:(1)冰砾阜是一种圆丘状或陇状的冰川地貌景观,由甲图至乙图,冰砾阜经历了两次堆积作用,前一次是冰面河堆积作用,后一次是冰川(融化后)堆积作用。

(2)本题应把握住关键词“从根本上”,冰砾阜虽然与河流流向一致,但河流流向是由沟谷走向决定的。故B项正确。

6.答案:(1)地壳运动,板块挤压,山脉隆起,山体岩石破裂,产生裂隙(节理);山峰经风化,冰川侵蚀,山体逐渐形成角峰;该区域的山体垂直裂隙(节理)发育明显,节理(裂隙)两侧岩石易被侵蚀而剥落,渐渐形成塔状尖峰。

(2)西风带来的水汽受安第斯山脉的抬升作用,在山峰附近容易凝结成云雾;山峰附近风力较大,吹起地表积雪。

解析:(1)运用内力作用,主要从板块位置及岩性特征分析,该地地处美洲板块和南极洲板块的挤压边界,岩层破碎,岩浆易侵入;受到板块挤压,地壳抬升,隆起形成高原、花岗岩山地;岩石受到内力作用,山体岩石破裂,产生垂直节理。外力作用的原理主要从外力作用的过程说明,山地海拔较高,有冰川分布,山峰岩体经风化、冰川侵蚀,山体逐渐形成角峰;该区域的山体垂直节理发育明显,节理两侧岩石易被风化、侵蚀而剥落,逐渐形成塔状尖峰。

(2)常年“云雾”缭绕的原因,主要是和湿度大、温度低有关。该地位于西风带,来自于太平洋的水汽受安第斯山的抬升作用,在山峰附近因温度下降容易凝结成云雾;山峰附近风力大;吹起地表积雪;空气中湿度大、温度低,云雾多。

【基础练习】

1.珊瑚礁是由造礁珊瑚和其他生物骨骼共同形成的生物质石灰岩。塔卡波托环礁地处热带南太平洋,由若干原始珊瑚岛碎屑合并而成。下图示意塔卡波托环礁东南部某地沉积物年龄分布。据此完成下面小题。

(1)原始珊瑚岛碎屑合并期间( )

A.海平面较低 B.珊瑚发育快 C.风暴潮较多 D.潟湖面积大

(2)环礁朝外海一侧和朝潟湖一侧组成物质年龄的差异,主要取决于( )

A.水深 B.坡度 C.温度 D.风浪

2.下图是鼓浪屿西南沙滩上屹立着的一块巨岩,中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打这个岩洞时,发出咚咚声响,俨如击鼓,人们称它为“鼓浪石”。读图,据此完成下面小题。

(1)形成鼓浪石的地质作用,主要是( )

A.海水侵蚀 B.风化和风蚀 C.冰川侵蚀 D.流水侵蚀

(2)图中由海水堆积作用形成的地貌是( )

A.岩洞 B.岩礁 C.沙滩 D.海岸

3.下图示意云南“路南石林”景观。读图,据此完成下面小题。

(1)据图可知,喀斯特地貌的主要特点是( )

A.奇峰林立,地表崎岖 B.冰川广布,河流众多

C.千沟万壑,支离破碎 D.地势平坦,土壤肥沃

(2)在野外观察图示地貌景观时,宜选择( )

A.深山密林里 B.深谷洼地处 C.视野开阔的地方 D.视野狭小的地方

【能力提升】

4.广西百色市乐业县被誉为“世界天坑之都”、“世界天坑博物馆”。2022年5月8日,中国地质调查局科考探险队在乐业县又确认发现了1个标准天坑,乐业县的天坑增至30个。据此完成下面小题。

(1)“天坑”所属地貌类型是( )

A.冰川地貌 B.河流地貌 C.海岸地貌 D.喀斯特地貌

(2)与“天坑”形成发育密切相关的自然因素是( )

A.岩石、光照 B.岩石、水文 C.土壤、地形 D.气候、土壤

5.冰砾阜是一种圆丘状或陇状的冰川地貌景观,下图中甲图至乙图示意其形成过程。据此完成下面小题。

(1)冰砾阜的形成过程中经历了两次( )

A.风化作用 B.侵蚀作用 C.搬运作用 D.堆积作用

(2)从根本上决定陇状冰砾阜整体走向的是( )

A.山脉走向 B.沟谷走向 C.河流流向 D.山坡坡向

6.阅读图文材料,完成下列各题。

巴塔哥尼亚冰原之上的雪山大都由花岗岩组成,山体垂直方向的节理(岩石裂隙)发育。雪山多呈塔状,山峰的崖壁近乎垂直,如一根根针锥插在山上,尖峭挺立。其中位于人烟罕至的菲茨罗伊山峰,因其常年笼罩在“云雾”之中,是世界上最难攀登的山峰(海拔3359米,相对高度1951米)而成为无数登山爱好者、攀岩者的圣地。近年来,巴塔哥尼亚地区因其独特的塔状尖峰和冰原景观吸引着来自世界各地的游客。图甲示意巴塔哥尼亚冰原和菲茨罗伊峰位置,图乙示意菲茨罗伊山峰景观和岩石节理结构。

(1)运用内、外力作用的原理,说明巴塔哥尼亚雪山塔状尖峰形成的过程。

(2)分析菲茨罗伊峰常年“云雾”缭绕的原因。

答案以及解析

1.答案:(1)A;(2)D

解析:(1)多个原始珊瑚岛碎屑能够合并,反映出海平面下降,礁坪出露面积增大,更易接受海水运动带来的珊瑚碎屑的沉积,A正确。珊瑚碎屑主要不是来自当时发育的珊瑚,主要来自历史上积累的珊瑚,B错误。风暴潮多,但如果海平面较高,礁坪未出露,也难以堆积,C错误。海平面较低时期潟湖面积缩小,D错误。故选A。

(2)据图可知,环礁朝外海一侧年龄等值线稀疏,说明发育更快,这是因为朝向外海一侧风浪更大,风浪将珊瑚碎屑搬运到礁坪上堆积的过程更快,水深、坡度、温度对物质的沉积影响较小。故选D。

2.答案:(1)A;(2)C

解析:(1)根据图文材料分析,该地位于海边,每日受海浪拍打,因此“鼓浪石”是受海水侵蚀作用形成的。

(2)沙滩是海水堆积作用形成的地貌,岩洞、岩礁、海岸的形成都受到海水侵蚀作用。

3.答案:(1)A;(2)C

解析:(1)据图可知,喀斯特地貌的主要特点是奇峰林立,地表崎岖,A正确。冰川广布一般分布在高山地区或两极地区,冰川广布,河流众多为青藏高原地貌特点,B错误。千沟万壑,支离破碎体现的是我国黄土高原流水侵蚀形成的高原面地表型特征,C错误。地势平坦,土壤肥沃为平原地貌特点,D错误。故选A。

(2)地貌观察时,深山密林里会遮挡视线,观察范围小,不是最佳观测点,A错误。深谷洼地处,四面高的地方会遮挡视线,不是最佳观测点,B错误。视野开阔的地点观察范围广,是最佳观测点,C正确。视野狭小观察范围小,不是最佳观测点,D错误。故选C。

4.答案:(1)D;(2)B

解析:(1)“天坑”所出现的位置在我国广西,“天坑”是典型的喀斯特地貌,D正确,典型的冰川地貌有冰斗、角峰、刃脊、U形谷等,河流地貌有V形谷、三角洲、冲积平原等,海岸地貌有海蚀柱、海蚀崖等,A、B、C错误;故选D。

(2)“天坑”属于喀斯特地貌,喀斯特地貌是地下水与地表水对可溶性岩石溶蚀与沉淀,侵蚀与沉积,以及重力崩塌、坍塌、堆积等作用形成的地貌。因此与天坑形成发育密切相关的自然因素是岩石和水文,B正确,A、C、D错误;故选B。

5.答案:(1)D;(2)B

解析:(1)冰砾阜是一种圆丘状或陇状的冰川地貌景观,由甲图至乙图,冰砾阜经历了两次堆积作用,前一次是冰面河堆积作用,后一次是冰川(融化后)堆积作用。

(2)本题应把握住关键词“从根本上”,冰砾阜虽然与河流流向一致,但河流流向是由沟谷走向决定的。故B项正确。

6.答案:(1)地壳运动,板块挤压,山脉隆起,山体岩石破裂,产生裂隙(节理);山峰经风化,冰川侵蚀,山体逐渐形成角峰;该区域的山体垂直裂隙(节理)发育明显,节理(裂隙)两侧岩石易被侵蚀而剥落,渐渐形成塔状尖峰。

(2)西风带来的水汽受安第斯山脉的抬升作用,在山峰附近容易凝结成云雾;山峰附近风力较大,吹起地表积雪。

解析:(1)运用内力作用,主要从板块位置及岩性特征分析,该地地处美洲板块和南极洲板块的挤压边界,岩层破碎,岩浆易侵入;受到板块挤压,地壳抬升,隆起形成高原、花岗岩山地;岩石受到内力作用,山体岩石破裂,产生垂直节理。外力作用的原理主要从外力作用的过程说明,山地海拔较高,有冰川分布,山峰岩体经风化、冰川侵蚀,山体逐渐形成角峰;该区域的山体垂直节理发育明显,节理两侧岩石易被风化、侵蚀而剥落,逐渐形成塔状尖峰。

(2)常年“云雾”缭绕的原因,主要是和湿度大、温度低有关。该地位于西风带,来自于太平洋的水汽受安第斯山的抬升作用,在山峰附近因温度下降容易凝结成云雾;山峰附近风力大;吹起地表积雪;空气中湿度大、温度低,云雾多。