高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第11课 辽宋夏金元的经济与社会课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第11课 辽宋夏金元的经济与社会课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-17 15:10:57 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”

中国学者余秋雨也说:“我最向往的朝代就是宋朝。”

辽宋夏金元的经济与社会

认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化

目 录

(经济部门)

壹

农业和手工业的发展

贰

商业和城市的繁荣

(经济地理)

叁

经济重心南移

(社会发展)

肆

社会的变化

农业和手工业的发展

1.农业

(1)耕种制度:

(2)经济结构:

(3)棉花种植:

(4)人口增长:

(5)边疆开发:

宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟。

出现了固定种植某种经济作物(茶叶、棉花、甘蔗)的农户。

宋代棉花在内地开始种植;元代大力推广,南方普遍植棉。

北宋末年人口过亿。

边疆地区获得进一步开发,农业有了显著进步。

传统自然经济结构有一定突破,农产品商品化提高,商品经济经进一步发展。

一、农业和手工业的发展

自主阅读教材P64-65找出这一时期农业发展的成就。

一、农业和手工业的发展

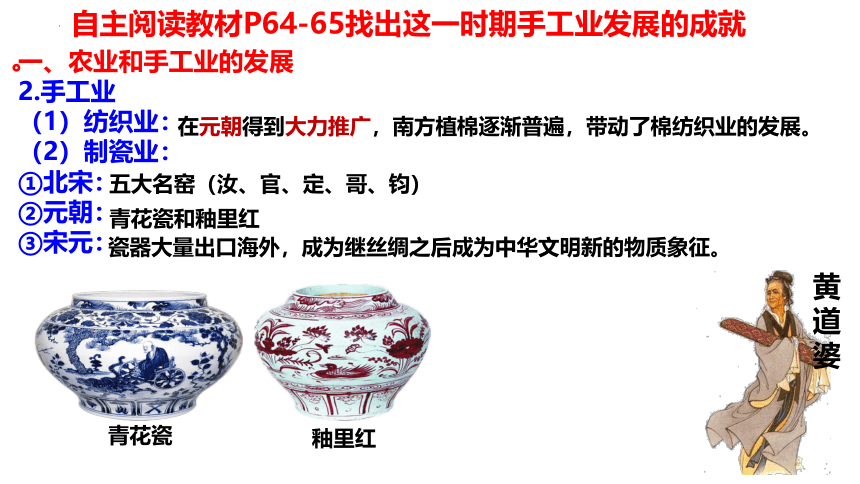

2.手工业

(1)纺织业:

(2)制瓷业:

①北宋:

②元朝:

③宋元:

黄道婆

青花瓷

釉里红

在元朝得到大力推广,南方植棉逐渐普遍,带动了棉纺织业的发展。

五大名窑(汝、官、定、哥、钧)

青花瓷和釉里红

瓷器大量出口海外,成为继丝绸之后成为中华文明新的物质象征。

自主阅读教材P64-65找出这一时期手工业发展的成就。

一、农业和手工业的发展

(3)矿冶业:

(4)印刷业:

汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。——《鸡肋篇》

①煤的开采量大,东京居民普遍使用煤作燃料。

②燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

北宋毕昇创造活字印刷术(胶泥活字)。

《送东阳马生序》

宋濂(明代)

余幼时即嗜学。 家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。 天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。 录毕,走送之,不敢稍逾约。

宋人的知识产权意识:

宋代的出版商在刊印书籍时,通常要印上版权页——“宋人刻书,于书之首尾或序后、目录后,往往刻一墨图记及牌记”这个“牌记”,载有出版人、刻书人、出版日期、版权声明等信息,类似于今日书籍的版权页。

商 业 与 城 市 的 繁 荣

自主学习——商业与城市

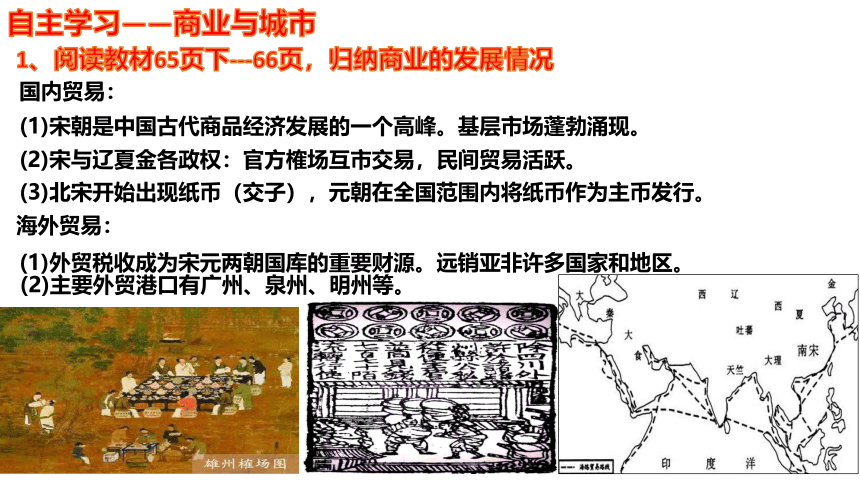

1、阅读教材65页下---66页,归纳商业的发展情况

国内贸易:

(1)宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰。基层市场蓬勃涌现。

(2)宋与辽夏金各政权:官方榷场互市交易,民间贸易活跃。

(3)北宋开始出现纸币(交子),元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。

海外贸易:

(1)外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。远销亚非许多国家和地区。

(2)主要外贸港口有广州、泉州、明州等。

自主学习——商业与城市

1、阅读教材66页中,归纳城市的发展情况

(1) 和 人口均超出百万,娱乐活动丰富多彩。

(2)元朝: ,被外国旅行家称为“世界最富丽名贵之城”。

是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

◎北宋娱乐场所——瓦子

北宋东京

南宋临安

杭州

元大都

·商业活动突破时空限制,夜市出现,市坊制界限逐渐消失。

·城市分区由封闭式坊市制逐渐变为开放式街市制的变化,经济与娱乐功能增强,开始出现经济型城市。

·宋代出现了与“乡村户”相对的独立城市户口“坊郭户”,标志市民阶层正式登上历史舞台,全新的市民社会正在形成。

思考:左侧两图分别是唐长安和北宋东京城市功能图,读图并结合材料三,归纳商业发展的时空、城市功能和社会阶层的变化。

结合下列材料和所学知识,分析宋代城市商业繁荣的原因。 (提示:可从社会环境、经济发展、观念和政策、人口、交通等角度分析)

自主探究——商业和城市

材料一

宋朝立国之初,宋太祖就号召人们“多积金,市田宅以遗子孙”。宋太 宗曾下诏“令两制议致丰盈之术以闻”,让官员们研究理财求富之术。宋神 宗也下达过“政事之先,理财为急”的诏令。

——据《宋史》《续资治通鉴长编》

材料二

宋朝政府取消了汉唐以来的很多禁令,比较重要的有:商品与店铺商号 不再集中于政府指定的官市,居民区与商业区可以混杂,居民被允许自由地 向街开店;取消了宵禁制度,百姓可以在夜间出游、做生意等。

——据吴晓波《浩荡两千年》

①环境:相对和平稳定

②经济、社会:农业和手工业的显著发展;人口增加

③观念、政策:统治者重视经济事务(重视理财);

调整管理政策(放宽限制)

④地理、交通:地理位置重要,交通便利;水陆运输的发展

⑤其他答案:符合史实,言之成理皆可。

经 济 中 心 的 南 移

材料一:唐后期,安史之乱与藩镇割据混战使关中地区经济受到严重破坏。其后,北方历经靖康之难、宋金对峙、蒙古灭金,战乱不休。

材料二:

材料三:宋代时南北气温普遍变冷,南方相对适宜农作物生长。北方环境遭到严重破坏,而南方受到的破坏较小,南方农业发展较快。

材料四:南宋政府帮助解决耕牛、种子、农具等,将生产发展作为考核官吏的重要依据。

探究(1)根据下列史料分析宋朝农业发展的原因有哪些?

①南方战乱少,社会相对安定

③南方自然条件优越

④政府重视生产

②北方人南迁,带来劳动力和先进生产技术

商业和城市的繁荣

区域间联系加强

隋大运河示意图

元朝运河、海运路线图

变化:①重开大运河,改变隋唐时迂回曲折的路线,缩短航程;

②开设海运路线。

思考:对比两图思考,元朝的水运交通有何新变化?

目的:沟通南北经济,顺应经济重心南移的趋势。

三、经济重心南移

对文化的影响

(1)科举考试:北宋时,南方人在全国统一的科举考试中优势明显,朝廷被迫采取南北分卷制度,各自分配名额,分别录取。

(2)人才优势:自南宋起,江浙一带尤其成为人才集中的地区。

思考点:如何认识北宋后期科举考试对北方考生单独分配录取名额的做法?

(2)对南方考生来讲不是很公平,存在一定的地域歧视,易引起南北矛盾

(1)顺应文化重心南移的趋势,有利于兼顾地区平衡,改变官员队伍中南强北弱的现象

(北宋)自进士科一并之后,榜出多是南人预选,北人预者极少。自哲庙(宋哲宗)以后,立齐、鲁、河朔五路之制,凡是北人皆别考,然后取人南北始均。

——马端临《文献通考》

社 会 的 变 化

社会的变化

1.门第观念淡化:“取士不问家世,婚姻不问阀阅”。

材料五 今世俗之贪鄙者,将娶妇,先问资妆之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少。

——司马光《书仪》

2.社会成员身份趋于平等:贱民阶层显著减少(金元两朝奴隶制因素注入,奴婢数量增加);契约(租佃、雇佣)关系发展。

材料六 奴婢贱人,律比畜产。诸奴婢有罪其主,不请官司而杀者,杖一百。无罪而杀者,徒一年。 ——《唐律疏议》

材料七 仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

——郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》

3.国家对社会的控制相对松弛:土地买卖、典当基本不受官府干预,百姓迁移住所、更换职业以及日常生活标准,限制更为松弛。

材料 宋朝开历史之先河,采取“田制不立”、“不抑兼并”的土地政策(《宋史 食货志》),顺应了土地私有制的发展要求。所谓“田制不立”、“不抑兼并”,从本质上来说,就是授田制基本被废弃,承认并保护土地私有产权的合法性及土地的商品化,允许其按经济规律进行流转买卖,国家不再加以干预,甚至国家也参与其中。

——郑辉:《宋朝“不抑兼并”的土地政策》。

分析宋朝社会发生变化的原因

1. 经济原因:社会经济特别是商品经济的发展。

2. 政策原因:不抑兼并的土地政,土地流动性增强,人身依附关系进一步松弛。

3 .政治原因:唐末五代战争的影响、战争打击了腐朽的士族制度,加速了士族制度的衰落。

4. 科举制度:科举制度的完善,加快社会阶层流动。

经济之变

社会之变

农业和手工业发展

商业和城市繁荣

经济中心南移

门第观念淡化

社会成员身份趋向平等

国家对社会控制松弛

宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。

——邓广铭

小结

随堂巩固

1.北宋中期,刘敞《荒田行》诗云:“大农弃田避征役,小农挈家就兵籍。良田茫茫少耕者,秋来雨止生荆棘。县官募兵有着令,募兵如皋官有庆。从今无复官劝农,还逐鱼盐作亡命。”这反映了当时( )A.重农抑商政策受到冲击 B.自耕农经济发展受到抑制C.兵农合一制度不合时宜 D.工商业发展促进农业生产

2.到北宋时期,陕西、山西、河南、山东、河北等多煤炭的省份,多以煤作为冶铁原料和家用燃料。这表明当时( )A.煤的开采量较大 B.北方矿冶业超过南方C.北方经济较落后 D.手工业发展困难重重

3.宋朝城市中的坊市界限已完全打破,大城市消费水平的高涨、文化娱乐活动的丰富、夜生活的发达,都达到空前水平;国内市场形成城市、镇市、草市三级金字塔结构,在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、川陕、北方、西北几个较大的区城市场。这主要得益于( )A.政府放松对市场时空限制 B.海内外商品贸易畅通无阻C.纸币交子开始在市场流通 D.农业和手工业的迅速发展

B

A

D

4.唐代洞庭湖区域“荒田甚多”,湖区开发仅仅是局部电田。到北宋时期,洞庭湖区出现了大规模的围湖造田,酒泽地披开发利用,“岁岁作桑田”。由此可见,与唐代相比,宋代A.耕地开爱更充分 B.经济重心已转移到南方C.区域经济不平衡 D.农作物商品化倾向加强

5.吹糖人有着悠久的历史,艺人多奉明代刘伯温为祖师;而史学家认为唐太宗于公元647年遣使至“摩揭陀国”求取熬糖法推动制糖技术成熟,使吹糖人成为可能;记载南宋社会生活的《梦粱录》有“吹糖麻婆子”的记述。由此可知,吹糖人A.在唐朝已经有确切记载 B.技艺得益于中外文化交流C.出现时间应不晚于南宋 D.艺人的行业传说真实可信

6.缂丝作为织中圣品,是一项至今无法为机器取代的丝织工艺。北宋《鸡肋编》中记载:“定州织刻(缂)丝,不用大机,以熟色丝经于木静上,随所欲作花鸟禽兽状。以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀于经纬之上,合以成文,若不相连。承空视之,如雕镂之象,故名刻(缂)丝。”这可以用来佐证北宋时期A.劳动实践助推工艺水平提高 B.缂丝流程提高了丝织效率C.定州成为了北方棉织业中心 D.雇佣生产推动了技术革新

C

A

A

英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”

中国学者余秋雨也说:“我最向往的朝代就是宋朝。”

辽宋夏金元的经济与社会

认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化

目 录

(经济部门)

壹

农业和手工业的发展

贰

商业和城市的繁荣

(经济地理)

叁

经济重心南移

(社会发展)

肆

社会的变化

农业和手工业的发展

1.农业

(1)耕种制度:

(2)经济结构:

(3)棉花种植:

(4)人口增长:

(5)边疆开发:

宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟。

出现了固定种植某种经济作物(茶叶、棉花、甘蔗)的农户。

宋代棉花在内地开始种植;元代大力推广,南方普遍植棉。

北宋末年人口过亿。

边疆地区获得进一步开发,农业有了显著进步。

传统自然经济结构有一定突破,农产品商品化提高,商品经济经进一步发展。

一、农业和手工业的发展

自主阅读教材P64-65找出这一时期农业发展的成就。

一、农业和手工业的发展

2.手工业

(1)纺织业:

(2)制瓷业:

①北宋:

②元朝:

③宋元:

黄道婆

青花瓷

釉里红

在元朝得到大力推广,南方植棉逐渐普遍,带动了棉纺织业的发展。

五大名窑(汝、官、定、哥、钧)

青花瓷和釉里红

瓷器大量出口海外,成为继丝绸之后成为中华文明新的物质象征。

自主阅读教材P64-65找出这一时期手工业发展的成就。

一、农业和手工业的发展

(3)矿冶业:

(4)印刷业:

汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。——《鸡肋篇》

①煤的开采量大,东京居民普遍使用煤作燃料。

②燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

北宋毕昇创造活字印刷术(胶泥活字)。

《送东阳马生序》

宋濂(明代)

余幼时即嗜学。 家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。 天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。 录毕,走送之,不敢稍逾约。

宋人的知识产权意识:

宋代的出版商在刊印书籍时,通常要印上版权页——“宋人刻书,于书之首尾或序后、目录后,往往刻一墨图记及牌记”这个“牌记”,载有出版人、刻书人、出版日期、版权声明等信息,类似于今日书籍的版权页。

商 业 与 城 市 的 繁 荣

自主学习——商业与城市

1、阅读教材65页下---66页,归纳商业的发展情况

国内贸易:

(1)宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰。基层市场蓬勃涌现。

(2)宋与辽夏金各政权:官方榷场互市交易,民间贸易活跃。

(3)北宋开始出现纸币(交子),元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。

海外贸易:

(1)外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。远销亚非许多国家和地区。

(2)主要外贸港口有广州、泉州、明州等。

自主学习——商业与城市

1、阅读教材66页中,归纳城市的发展情况

(1) 和 人口均超出百万,娱乐活动丰富多彩。

(2)元朝: ,被外国旅行家称为“世界最富丽名贵之城”。

是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

◎北宋娱乐场所——瓦子

北宋东京

南宋临安

杭州

元大都

·商业活动突破时空限制,夜市出现,市坊制界限逐渐消失。

·城市分区由封闭式坊市制逐渐变为开放式街市制的变化,经济与娱乐功能增强,开始出现经济型城市。

·宋代出现了与“乡村户”相对的独立城市户口“坊郭户”,标志市民阶层正式登上历史舞台,全新的市民社会正在形成。

思考:左侧两图分别是唐长安和北宋东京城市功能图,读图并结合材料三,归纳商业发展的时空、城市功能和社会阶层的变化。

结合下列材料和所学知识,分析宋代城市商业繁荣的原因。 (提示:可从社会环境、经济发展、观念和政策、人口、交通等角度分析)

自主探究——商业和城市

材料一

宋朝立国之初,宋太祖就号召人们“多积金,市田宅以遗子孙”。宋太 宗曾下诏“令两制议致丰盈之术以闻”,让官员们研究理财求富之术。宋神 宗也下达过“政事之先,理财为急”的诏令。

——据《宋史》《续资治通鉴长编》

材料二

宋朝政府取消了汉唐以来的很多禁令,比较重要的有:商品与店铺商号 不再集中于政府指定的官市,居民区与商业区可以混杂,居民被允许自由地 向街开店;取消了宵禁制度,百姓可以在夜间出游、做生意等。

——据吴晓波《浩荡两千年》

①环境:相对和平稳定

②经济、社会:农业和手工业的显著发展;人口增加

③观念、政策:统治者重视经济事务(重视理财);

调整管理政策(放宽限制)

④地理、交通:地理位置重要,交通便利;水陆运输的发展

⑤其他答案:符合史实,言之成理皆可。

经 济 中 心 的 南 移

材料一:唐后期,安史之乱与藩镇割据混战使关中地区经济受到严重破坏。其后,北方历经靖康之难、宋金对峙、蒙古灭金,战乱不休。

材料二:

材料三:宋代时南北气温普遍变冷,南方相对适宜农作物生长。北方环境遭到严重破坏,而南方受到的破坏较小,南方农业发展较快。

材料四:南宋政府帮助解决耕牛、种子、农具等,将生产发展作为考核官吏的重要依据。

探究(1)根据下列史料分析宋朝农业发展的原因有哪些?

①南方战乱少,社会相对安定

③南方自然条件优越

④政府重视生产

②北方人南迁,带来劳动力和先进生产技术

商业和城市的繁荣

区域间联系加强

隋大运河示意图

元朝运河、海运路线图

变化:①重开大运河,改变隋唐时迂回曲折的路线,缩短航程;

②开设海运路线。

思考:对比两图思考,元朝的水运交通有何新变化?

目的:沟通南北经济,顺应经济重心南移的趋势。

三、经济重心南移

对文化的影响

(1)科举考试:北宋时,南方人在全国统一的科举考试中优势明显,朝廷被迫采取南北分卷制度,各自分配名额,分别录取。

(2)人才优势:自南宋起,江浙一带尤其成为人才集中的地区。

思考点:如何认识北宋后期科举考试对北方考生单独分配录取名额的做法?

(2)对南方考生来讲不是很公平,存在一定的地域歧视,易引起南北矛盾

(1)顺应文化重心南移的趋势,有利于兼顾地区平衡,改变官员队伍中南强北弱的现象

(北宋)自进士科一并之后,榜出多是南人预选,北人预者极少。自哲庙(宋哲宗)以后,立齐、鲁、河朔五路之制,凡是北人皆别考,然后取人南北始均。

——马端临《文献通考》

社 会 的 变 化

社会的变化

1.门第观念淡化:“取士不问家世,婚姻不问阀阅”。

材料五 今世俗之贪鄙者,将娶妇,先问资妆之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少。

——司马光《书仪》

2.社会成员身份趋于平等:贱民阶层显著减少(金元两朝奴隶制因素注入,奴婢数量增加);契约(租佃、雇佣)关系发展。

材料六 奴婢贱人,律比畜产。诸奴婢有罪其主,不请官司而杀者,杖一百。无罪而杀者,徒一年。 ——《唐律疏议》

材料七 仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

——郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》

3.国家对社会的控制相对松弛:土地买卖、典当基本不受官府干预,百姓迁移住所、更换职业以及日常生活标准,限制更为松弛。

材料 宋朝开历史之先河,采取“田制不立”、“不抑兼并”的土地政策(《宋史 食货志》),顺应了土地私有制的发展要求。所谓“田制不立”、“不抑兼并”,从本质上来说,就是授田制基本被废弃,承认并保护土地私有产权的合法性及土地的商品化,允许其按经济规律进行流转买卖,国家不再加以干预,甚至国家也参与其中。

——郑辉:《宋朝“不抑兼并”的土地政策》。

分析宋朝社会发生变化的原因

1. 经济原因:社会经济特别是商品经济的发展。

2. 政策原因:不抑兼并的土地政,土地流动性增强,人身依附关系进一步松弛。

3 .政治原因:唐末五代战争的影响、战争打击了腐朽的士族制度,加速了士族制度的衰落。

4. 科举制度:科举制度的完善,加快社会阶层流动。

经济之变

社会之变

农业和手工业发展

商业和城市繁荣

经济中心南移

门第观念淡化

社会成员身份趋向平等

国家对社会控制松弛

宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。

——邓广铭

小结

随堂巩固

1.北宋中期,刘敞《荒田行》诗云:“大农弃田避征役,小农挈家就兵籍。良田茫茫少耕者,秋来雨止生荆棘。县官募兵有着令,募兵如皋官有庆。从今无复官劝农,还逐鱼盐作亡命。”这反映了当时( )A.重农抑商政策受到冲击 B.自耕农经济发展受到抑制C.兵农合一制度不合时宜 D.工商业发展促进农业生产

2.到北宋时期,陕西、山西、河南、山东、河北等多煤炭的省份,多以煤作为冶铁原料和家用燃料。这表明当时( )A.煤的开采量较大 B.北方矿冶业超过南方C.北方经济较落后 D.手工业发展困难重重

3.宋朝城市中的坊市界限已完全打破,大城市消费水平的高涨、文化娱乐活动的丰富、夜生活的发达,都达到空前水平;国内市场形成城市、镇市、草市三级金字塔结构,在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、川陕、北方、西北几个较大的区城市场。这主要得益于( )A.政府放松对市场时空限制 B.海内外商品贸易畅通无阻C.纸币交子开始在市场流通 D.农业和手工业的迅速发展

B

A

D

4.唐代洞庭湖区域“荒田甚多”,湖区开发仅仅是局部电田。到北宋时期,洞庭湖区出现了大规模的围湖造田,酒泽地披开发利用,“岁岁作桑田”。由此可见,与唐代相比,宋代A.耕地开爱更充分 B.经济重心已转移到南方C.区域经济不平衡 D.农作物商品化倾向加强

5.吹糖人有着悠久的历史,艺人多奉明代刘伯温为祖师;而史学家认为唐太宗于公元647年遣使至“摩揭陀国”求取熬糖法推动制糖技术成熟,使吹糖人成为可能;记载南宋社会生活的《梦粱录》有“吹糖麻婆子”的记述。由此可知,吹糖人A.在唐朝已经有确切记载 B.技艺得益于中外文化交流C.出现时间应不晚于南宋 D.艺人的行业传说真实可信

6.缂丝作为织中圣品,是一项至今无法为机器取代的丝织工艺。北宋《鸡肋编》中记载:“定州织刻(缂)丝,不用大机,以熟色丝经于木静上,随所欲作花鸟禽兽状。以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀于经纬之上,合以成文,若不相连。承空视之,如雕镂之象,故名刻(缂)丝。”这可以用来佐证北宋时期A.劳动实践助推工艺水平提高 B.缂丝流程提高了丝织效率C.定州成为了北方棉织业中心 D.雇佣生产推动了技术革新

C

A

A

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进