5.1自然环境的整体性同步课时训练(解析版)

文档属性

| 名称 | 5.1自然环境的整体性同步课时训练(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 137.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

5.1自然环境的整体性—2022—2023学年高二地理人教版(2019)选择性必修1同步课时训练

【基础练习】

1.三峡水库蓄水后水位达175米,库区水流明显放缓,水面漂浮物增加,有泥沙淤积现象,当地环保部门在大宁河(三峡库区的支流)发现了富营养化的初步迹象,这是水污染的前兆;同时,库区沿岸受高水位浸泡,滑坡的频率比以前增多,给人民的生命财产带来损失。据此完成下面小题。

(1)材料显示,自然地理环境具有( )

A.平衡性 B.整体性 C.生产性 D.差异性

(2)材料中所说的哪一要素变化引起其他要素的变化( )

A.气候 B.水文 C.地貌 D.土壤

2.“西瓜雪”是极地雪藻所含色素把雪染成粉红色的现象。雪藻耐寒性极强,只有当气温超过0℃时才会有明显生长。近些年,南极“西瓜雪”现象的频率在增加。近年来南极出现“西瓜雪”的地区与常年相比( )

A.气温较高 B.降水较多 C.风力较大 D.气压较高

【能力提升】

3.我国西北地区生态环境十分脆弱。据此完成下面小题。

(1)从地理环境整体性分析,下列地理现象中与我国西北内陆景观不相符的是( )

A.气候干旱,降水较少 B.化学风化微弱,物理风化剧烈

C.流水侵蚀显著,风力侵蚀微弱 D.植被稀少,土壤瘠薄

(2)青海、内蒙古、甘肃等地大量挖掘“发菜”“甘草”,导致植被破坏,环境恶化,反映了( )

①地理环境具有整体性

②地理环境具有差异性

③陆地环境各要素之间相互联系、相互制约和相互影响

④某一要素的改变将会导致其他要素甚至整个环境状态的改变

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

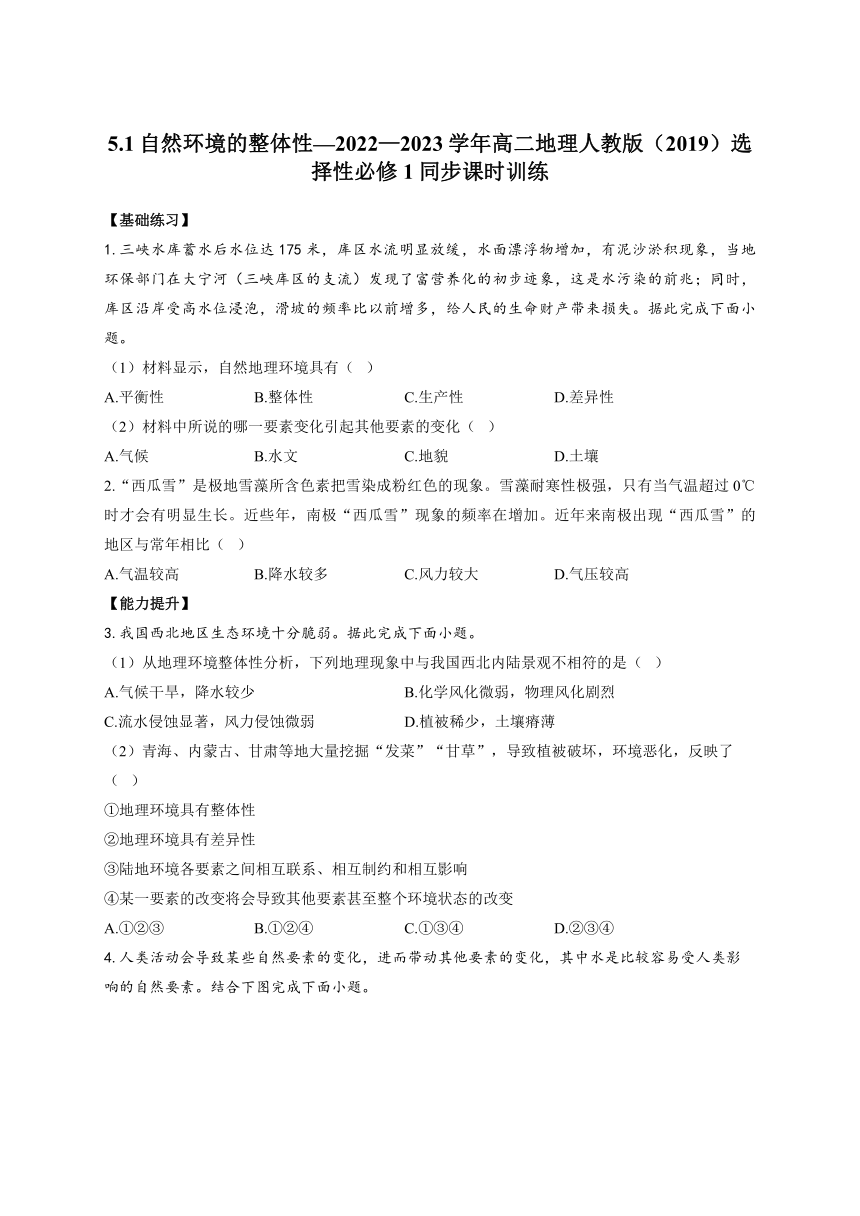

4.人类活动会导致某些自然要素的变化,进而带动其他要素的变化,其中水是比较容易受人类影响的自然要素。结合下图完成下面小题。

(1)判断方框I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ相应内容的排序,正确的是( )

①土壤水增多

②库区蒸发量增大

③蒸腾加强

④植被覆盖率增大

A.①③②④ B.②④①③ C.①④②③ D.①④③②

(2)图中各要素之间的关系体现了地理环境的( )

A.整体性特征 B.区域性特征 C.差异性特征 D.不稳定性特征

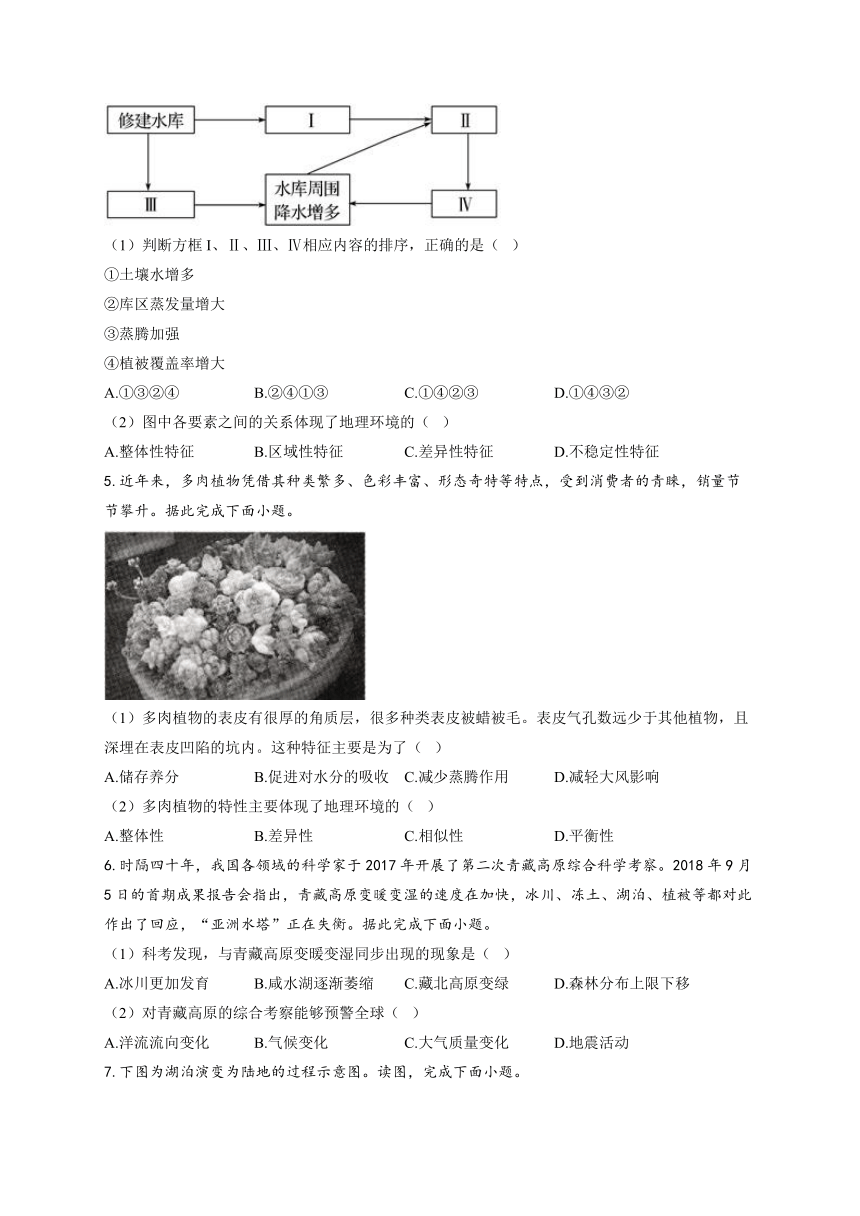

5.近年来,多肉植物凭借其种类繁多、色彩丰富、形态奇特等特点,受到消费者的青睐,销量节节攀升。据此完成下面小题。

(1)多肉植物的表皮有很厚的角质层,很多种类表皮被蜡被毛。表皮气孔数远少于其他植物,且深埋在表皮凹陷的坑内。这种特征主要是为了( )

A.储存养分 B.促进对水分的吸收 C.减少蒸腾作用 D.减轻大风影响

(2)多肉植物的特性主要体现了地理环境的( )

A.整体性 B.差异性 C.相似性 D.平衡性

6.时隔四十年,我国各领域的科学家于2017年开展了第二次青藏高原综合科学考察。2018年9月5日的首期成果报告会指出,青藏高原变暖变湿的速度在加快,冰川、冻土、湖泊、植被等都对此作出了回应,“亚洲水塔”正在失衡。据此完成下面小题。

(1)科考发现,与青藏高原变暖变湿同步出现的现象是( )

A.冰川更加发育 B.咸水湖逐渐萎缩 C.藏北高原变绿 D.森林分布上限下移

(2)对青藏高原的综合考察能够预警全球( )

A.洋流流向变化 B.气候变化 C.大气质量变化 D.地震活动

7.下图为湖泊演变为陆地的过程示意图。读图,完成下面小题。

(1)湖泊演变为陆地的正确顺序是( )

A.③④①② B.①②③④ C.②④①③ D.③①④②

(2)湖泊演变为陆地的过程体现了地理环境的( )

A.区域性 B.整体性 C.差异性 D.开放性

8.阅读图文材料,完成下列问题。

材料一:年降水量仅200mm左右但蒸发量达1600mm的银川平原,因黄河贯穿,湖泊众多,加之贺兰山的“守护”,盛产稻米、枸杞等名特优产品,有着“塞上江南”的美誉。青铜峡又被称为“九渠之首”,引黄灌溉条件得天独厚。青铜峡水利枢纽是新中国成立后重点建设的以灌溉为主的水利枢纽,自1960年发挥灌溉效益,结束了宁夏平原两千多年来无坝引水灌溉的历史,实现灌面积达25万公顷。

材料二:青铜峡地理位置示意图。

(1)银川平原有“被贺兰山护着,被黄河爱着”的称号,试分析原因。

(2)每年初冬和早春,黄河在该河段会发生河水暴涨,漫过大堤的现象,甚至决堤泛滥。试解释出现该现象的原因。

(3)分析青铜峡引黄灌溉得天独厚的条件。

答案以及解析

1.答案:(1)B; (2)B

解析:(1)本题考查自然地理环境的整体性原理的相关知识。由材料可知,蓄水后有泥沙淤积现象,导致泥沙沉积、水体富营养化、滑坡等一系列现象,所以体现出自然地理环境具有整体性,相互影响、相互作用。故本题正确答案为B。

(2)本题考查自然地理环境的整体性原理的相关知识。由材料可知,蓄水后产生了泥沙沉积、水体富营养化、滑坡等一系列现象,所以引起其他要素变化原因是水文。故本题正确答案为B。

2.答案:A

解析:本题考查自然地理环境整体性原理的相关知识。读题分析,“西瓜雪”的出现与雪藻生长有关,而雪藻生长需要超过0℃的环境,故南极出现“西瓜雪”的时候气温相较于往年来说更高;降水、风力、气压等因素无法从材料中获知。故本题正确答案为A。

3.答案:(1)C; (2)C

解析:(1)我国西北地区气候干旱、多大风,风化、风蚀作用强烈,植被稀疏,土壤贫瘠。

(2)挖掘发菜、甘草,导致地表植被破坏,土地退化,反映了地理环境的整体性特征。

4.答案:(1)C; (2)A

解析:(1)修建水库后,库区蒸发加大,水库周围降水增多,从而导致植被覆盖率增加;同时,修建水库后,土壤水增多,也导致植被覆盖率增加;植被覆盖率增加导致蒸腾作用增强,进而使得水库周围降水增多,因此Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应①④②③,故选C。

(2)根据上题可知,气候、水文、植被、土壤等各地理要素相互影响,人类修建水库,使得水文这一自然要素发生变化,进而带动其他要素发生变化,这很好地体现了自然地理环境的整体性特征,故选A。

5.答案:(1)C;(2)A

解析:(1)多肉植物的表皮有很厚的角质层,水分在角质层内扩散阻力大,角质层可以有效减少蒸腾作用;气孔数较其他植物少,而且深埋在表皮凹陷的坑内,也可以减少蒸腾作用,C项正确。

(2)多肉植物的特性反映出植物对较干旱的自然环境的适应性,主要体现了地理环境的整体性,A项正确。

6.答案:(1)C;(2)B

解析:(1)青藏高原变暖,气温升高,会使冰川融化、面积减小,A项错误;青藏高原上的咸水湖主要靠冰川融水补给,气温升高,冰川融化,咸水湖的补给量大大增加,咸水湖面积增大,B项错误;青藏高原变暖变湿有利于植被生长,会使藏北高原变绿,C项正确;青藏高原变暖变湿,森林分布的上限会上移,D项错误。

(2)全球气候变暖会使青藏高原咸水湖面积增大、藏北高原变绿等现象出现,所以对青藏高原的综合考察能够对全球气候变化起到预警作用,B项正确;洋流仅对所流经地区附近的气候有影响,对位于内陆的青藏高原没有影响,A项错误;青藏高原远离工业密集区和人口密集区,大气质量一直较好,没有太大变化,C项错误;对青藏高原的考察是对高原上植被、水文等的考察,其变化主要受气候因素的影响,与地震活动无关,D项错误。

7.答案:(1)A;(2)B

解析:(1)湖泊演变为陆地的过程:湖泊深度越来越浅,水域面积越来越小,湖泊对气候的调节作用越来越微弱,气候变得越来越干燥,相应的土壤、水文条件发生变化。据此并结合四幅图可知湖泊演变为陆地的正确顺序是③④①②,故选A项。

(2)该演变过程是生物因素发生了变化,水文、地形等因素也随之发生改变,最终导致环境整体发生变化。故湖泊演变为陆地的过程体现了地理环境的整体性特征。

8.答案:(1)阻挡西北方寒冷气流;阻止沙漠入侵;东坡为东南季风迎风坡,增加降水补给;黄河流经提供灌溉水源;黄河带来的泥沙沉积形成肥沃的土壤。

(2)河流有结冰期;河流由较低纬度流向较高纬度,形成凌汛。

(3)位于平原地形,便于开挖渠道;黄河流经距离长,过境水量丰富,引水水量足;地势比灌溉区高,可以实现自流。

解析:(1)根据材料,本题主要考查贺兰山和黄河对银川原带来的影响。影响类问题主要从地形、气候、水源、土壤等方面分析,该区冬季受西北季风的影响,贺兰山能够阻挡西北方寒冷气流,同时阻止沙漠入侵,贺兰山的东坡为东南季风迎风坡,受地形抬升作用,多地形雨,增加降水补给。同时该区有黄河流经提供灌溉水源,黄河带来的泥沙沉积形成肥沃的土壤。因此说被贺兰山护着,被黄河爱着。

(2)本题考查河流的凌汛现象,凌汛一般出现在自低纬流向高结的有结冰期的河流。由于黄河有结冰期,且该河段由较低纬度流向较高纬度,形成凌汛;每年初冬,上游河水尚未封冻,而下游河水已经封冻;每年早春,上游河水率先解冻,而下游河水尚未解冻;由此导致黄河在该河段会发生河水暴涨,漫过大堤的现象,甚至决堤泛滥。

(3)本题考查青铜峡引黄灌溉得天独厚的条件,主要从地形地势、水量等方面分析。由材料可知,该区位于平原,地形平坦,便于开挖渠道;黄河流经距离长,过境水量丰富,引水水量足黄河河床地势比灌溉区高,引水灌溉可以实现自流。

【基础练习】

1.三峡水库蓄水后水位达175米,库区水流明显放缓,水面漂浮物增加,有泥沙淤积现象,当地环保部门在大宁河(三峡库区的支流)发现了富营养化的初步迹象,这是水污染的前兆;同时,库区沿岸受高水位浸泡,滑坡的频率比以前增多,给人民的生命财产带来损失。据此完成下面小题。

(1)材料显示,自然地理环境具有( )

A.平衡性 B.整体性 C.生产性 D.差异性

(2)材料中所说的哪一要素变化引起其他要素的变化( )

A.气候 B.水文 C.地貌 D.土壤

2.“西瓜雪”是极地雪藻所含色素把雪染成粉红色的现象。雪藻耐寒性极强,只有当气温超过0℃时才会有明显生长。近些年,南极“西瓜雪”现象的频率在增加。近年来南极出现“西瓜雪”的地区与常年相比( )

A.气温较高 B.降水较多 C.风力较大 D.气压较高

【能力提升】

3.我国西北地区生态环境十分脆弱。据此完成下面小题。

(1)从地理环境整体性分析,下列地理现象中与我国西北内陆景观不相符的是( )

A.气候干旱,降水较少 B.化学风化微弱,物理风化剧烈

C.流水侵蚀显著,风力侵蚀微弱 D.植被稀少,土壤瘠薄

(2)青海、内蒙古、甘肃等地大量挖掘“发菜”“甘草”,导致植被破坏,环境恶化,反映了( )

①地理环境具有整体性

②地理环境具有差异性

③陆地环境各要素之间相互联系、相互制约和相互影响

④某一要素的改变将会导致其他要素甚至整个环境状态的改变

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

4.人类活动会导致某些自然要素的变化,进而带动其他要素的变化,其中水是比较容易受人类影响的自然要素。结合下图完成下面小题。

(1)判断方框I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ相应内容的排序,正确的是( )

①土壤水增多

②库区蒸发量增大

③蒸腾加强

④植被覆盖率增大

A.①③②④ B.②④①③ C.①④②③ D.①④③②

(2)图中各要素之间的关系体现了地理环境的( )

A.整体性特征 B.区域性特征 C.差异性特征 D.不稳定性特征

5.近年来,多肉植物凭借其种类繁多、色彩丰富、形态奇特等特点,受到消费者的青睐,销量节节攀升。据此完成下面小题。

(1)多肉植物的表皮有很厚的角质层,很多种类表皮被蜡被毛。表皮气孔数远少于其他植物,且深埋在表皮凹陷的坑内。这种特征主要是为了( )

A.储存养分 B.促进对水分的吸收 C.减少蒸腾作用 D.减轻大风影响

(2)多肉植物的特性主要体现了地理环境的( )

A.整体性 B.差异性 C.相似性 D.平衡性

6.时隔四十年,我国各领域的科学家于2017年开展了第二次青藏高原综合科学考察。2018年9月5日的首期成果报告会指出,青藏高原变暖变湿的速度在加快,冰川、冻土、湖泊、植被等都对此作出了回应,“亚洲水塔”正在失衡。据此完成下面小题。

(1)科考发现,与青藏高原变暖变湿同步出现的现象是( )

A.冰川更加发育 B.咸水湖逐渐萎缩 C.藏北高原变绿 D.森林分布上限下移

(2)对青藏高原的综合考察能够预警全球( )

A.洋流流向变化 B.气候变化 C.大气质量变化 D.地震活动

7.下图为湖泊演变为陆地的过程示意图。读图,完成下面小题。

(1)湖泊演变为陆地的正确顺序是( )

A.③④①② B.①②③④ C.②④①③ D.③①④②

(2)湖泊演变为陆地的过程体现了地理环境的( )

A.区域性 B.整体性 C.差异性 D.开放性

8.阅读图文材料,完成下列问题。

材料一:年降水量仅200mm左右但蒸发量达1600mm的银川平原,因黄河贯穿,湖泊众多,加之贺兰山的“守护”,盛产稻米、枸杞等名特优产品,有着“塞上江南”的美誉。青铜峡又被称为“九渠之首”,引黄灌溉条件得天独厚。青铜峡水利枢纽是新中国成立后重点建设的以灌溉为主的水利枢纽,自1960年发挥灌溉效益,结束了宁夏平原两千多年来无坝引水灌溉的历史,实现灌面积达25万公顷。

材料二:青铜峡地理位置示意图。

(1)银川平原有“被贺兰山护着,被黄河爱着”的称号,试分析原因。

(2)每年初冬和早春,黄河在该河段会发生河水暴涨,漫过大堤的现象,甚至决堤泛滥。试解释出现该现象的原因。

(3)分析青铜峡引黄灌溉得天独厚的条件。

答案以及解析

1.答案:(1)B; (2)B

解析:(1)本题考查自然地理环境的整体性原理的相关知识。由材料可知,蓄水后有泥沙淤积现象,导致泥沙沉积、水体富营养化、滑坡等一系列现象,所以体现出自然地理环境具有整体性,相互影响、相互作用。故本题正确答案为B。

(2)本题考查自然地理环境的整体性原理的相关知识。由材料可知,蓄水后产生了泥沙沉积、水体富营养化、滑坡等一系列现象,所以引起其他要素变化原因是水文。故本题正确答案为B。

2.答案:A

解析:本题考查自然地理环境整体性原理的相关知识。读题分析,“西瓜雪”的出现与雪藻生长有关,而雪藻生长需要超过0℃的环境,故南极出现“西瓜雪”的时候气温相较于往年来说更高;降水、风力、气压等因素无法从材料中获知。故本题正确答案为A。

3.答案:(1)C; (2)C

解析:(1)我国西北地区气候干旱、多大风,风化、风蚀作用强烈,植被稀疏,土壤贫瘠。

(2)挖掘发菜、甘草,导致地表植被破坏,土地退化,反映了地理环境的整体性特征。

4.答案:(1)C; (2)A

解析:(1)修建水库后,库区蒸发加大,水库周围降水增多,从而导致植被覆盖率增加;同时,修建水库后,土壤水增多,也导致植被覆盖率增加;植被覆盖率增加导致蒸腾作用增强,进而使得水库周围降水增多,因此Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应①④②③,故选C。

(2)根据上题可知,气候、水文、植被、土壤等各地理要素相互影响,人类修建水库,使得水文这一自然要素发生变化,进而带动其他要素发生变化,这很好地体现了自然地理环境的整体性特征,故选A。

5.答案:(1)C;(2)A

解析:(1)多肉植物的表皮有很厚的角质层,水分在角质层内扩散阻力大,角质层可以有效减少蒸腾作用;气孔数较其他植物少,而且深埋在表皮凹陷的坑内,也可以减少蒸腾作用,C项正确。

(2)多肉植物的特性反映出植物对较干旱的自然环境的适应性,主要体现了地理环境的整体性,A项正确。

6.答案:(1)C;(2)B

解析:(1)青藏高原变暖,气温升高,会使冰川融化、面积减小,A项错误;青藏高原上的咸水湖主要靠冰川融水补给,气温升高,冰川融化,咸水湖的补给量大大增加,咸水湖面积增大,B项错误;青藏高原变暖变湿有利于植被生长,会使藏北高原变绿,C项正确;青藏高原变暖变湿,森林分布的上限会上移,D项错误。

(2)全球气候变暖会使青藏高原咸水湖面积增大、藏北高原变绿等现象出现,所以对青藏高原的综合考察能够对全球气候变化起到预警作用,B项正确;洋流仅对所流经地区附近的气候有影响,对位于内陆的青藏高原没有影响,A项错误;青藏高原远离工业密集区和人口密集区,大气质量一直较好,没有太大变化,C项错误;对青藏高原的考察是对高原上植被、水文等的考察,其变化主要受气候因素的影响,与地震活动无关,D项错误。

7.答案:(1)A;(2)B

解析:(1)湖泊演变为陆地的过程:湖泊深度越来越浅,水域面积越来越小,湖泊对气候的调节作用越来越微弱,气候变得越来越干燥,相应的土壤、水文条件发生变化。据此并结合四幅图可知湖泊演变为陆地的正确顺序是③④①②,故选A项。

(2)该演变过程是生物因素发生了变化,水文、地形等因素也随之发生改变,最终导致环境整体发生变化。故湖泊演变为陆地的过程体现了地理环境的整体性特征。

8.答案:(1)阻挡西北方寒冷气流;阻止沙漠入侵;东坡为东南季风迎风坡,增加降水补给;黄河流经提供灌溉水源;黄河带来的泥沙沉积形成肥沃的土壤。

(2)河流有结冰期;河流由较低纬度流向较高纬度,形成凌汛。

(3)位于平原地形,便于开挖渠道;黄河流经距离长,过境水量丰富,引水水量足;地势比灌溉区高,可以实现自流。

解析:(1)根据材料,本题主要考查贺兰山和黄河对银川原带来的影响。影响类问题主要从地形、气候、水源、土壤等方面分析,该区冬季受西北季风的影响,贺兰山能够阻挡西北方寒冷气流,同时阻止沙漠入侵,贺兰山的东坡为东南季风迎风坡,受地形抬升作用,多地形雨,增加降水补给。同时该区有黄河流经提供灌溉水源,黄河带来的泥沙沉积形成肥沃的土壤。因此说被贺兰山护着,被黄河爱着。

(2)本题考查河流的凌汛现象,凌汛一般出现在自低纬流向高结的有结冰期的河流。由于黄河有结冰期,且该河段由较低纬度流向较高纬度,形成凌汛;每年初冬,上游河水尚未封冻,而下游河水已经封冻;每年早春,上游河水率先解冻,而下游河水尚未解冻;由此导致黄河在该河段会发生河水暴涨,漫过大堤的现象,甚至决堤泛滥。

(3)本题考查青铜峡引黄灌溉得天独厚的条件,主要从地形地势、水量等方面分析。由材料可知,该区位于平原,地形平坦,便于开挖渠道;黄河流经距离长,过境水量丰富,引水水量足黄河河床地势比灌溉区高,引水灌溉可以实现自流。

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪