4.3海—气相互作用同步课时训练(含解析)

文档属性

| 名称 | 4.3海—气相互作用同步课时训练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 277.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-18 07:11:25 | ||

图片预览

文档简介

4.3海—气相互作用—2022-2023学年高二地理湘教版(2019)选择性必修1同步课时训练

【基础练习】

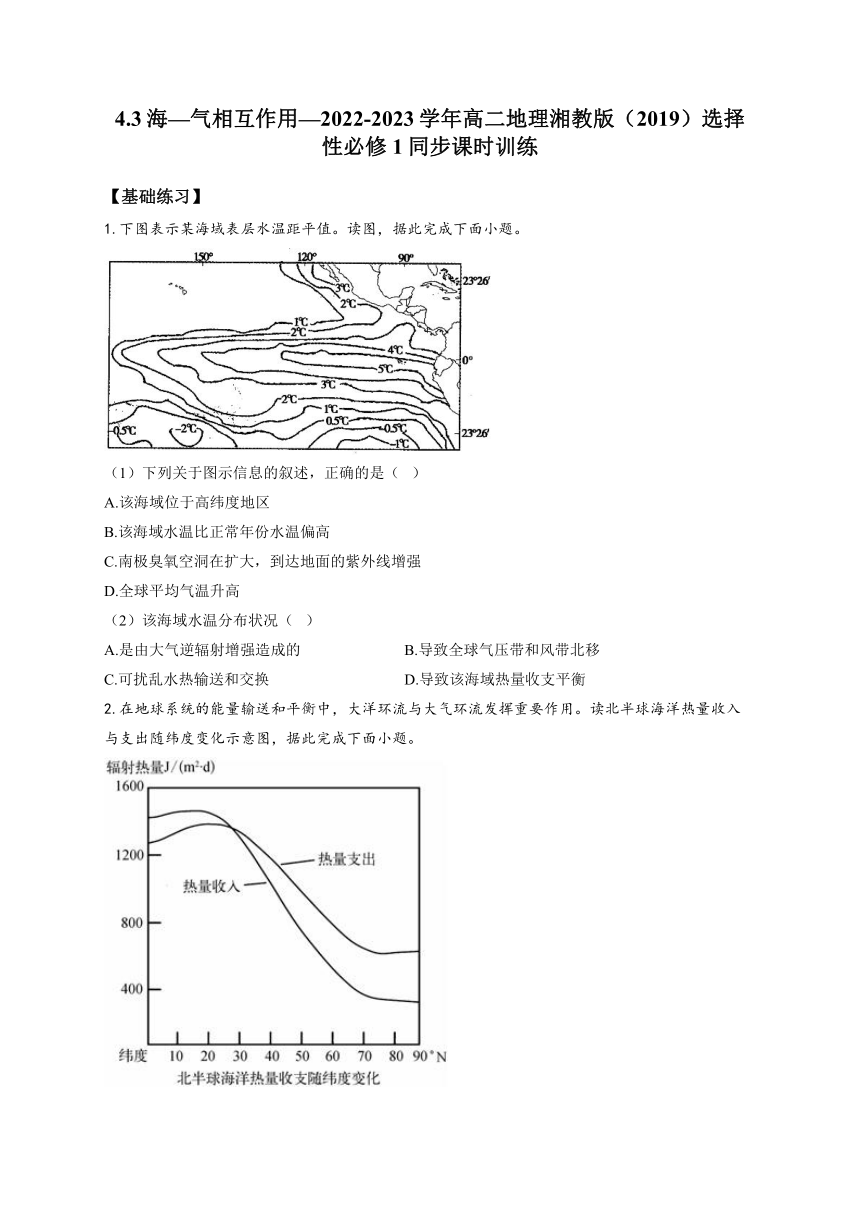

1.下图表示某海域表层水温距平值。读图,据此完成下面小题。

(1)下列关于图示信息的叙述,正确的是( )

A.该海域位于高纬度地区

B.该海域水温比正常年份水温偏高

C.南极臭氧空洞在扩大,到达地面的紫外线增强

D.全球平均气温升高

(2)该海域水温分布状况( )

A.是由大气逆辐射增强造成的 B.导致全球气压带和风带北移

C.可扰乱水热输送和交换 D.导致该海域热量收支平衡

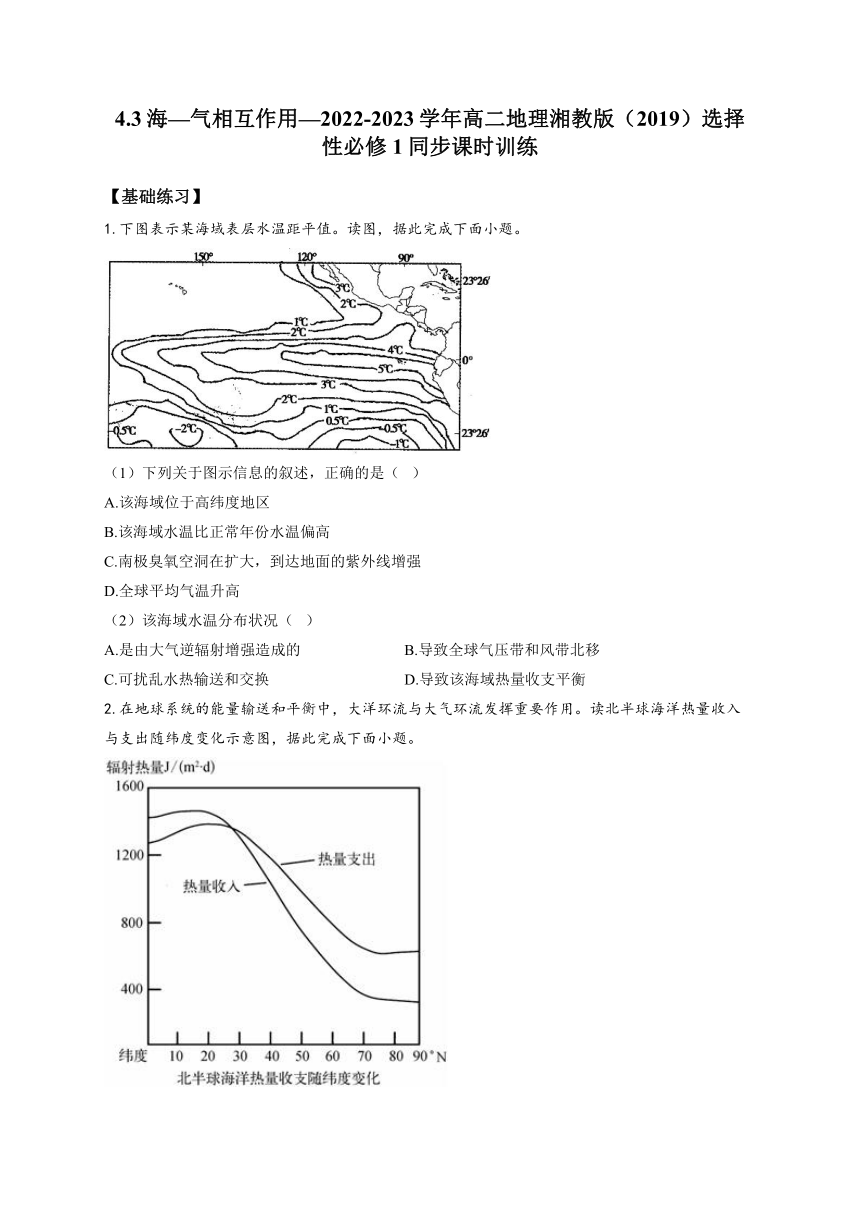

2.在地球系统的能量输送和平衡中,大洋环流与大气环流发挥重要作用。读北半球海洋热量收入与支出随纬度变化示意图,据此完成下面小题。

(1)图中海区热量基本达到平衡的纬度是( )

A.0° B.30°N C.5°N D.90°N

(2)根据图中信息,以下说法正确的是( )

A.北半球海洋辐射热量收支变化规律是:从低纬向高纬一直亏损

B.赤道地区纬度低,太阳辐射强,热量收入多于副热带

C.副热带海区盛行下沉气流,多睛天,蒸发旺盛,热量支出多于赤道海区

D.北半球40°N~60°N海区收支出现亏损大的主要原因是寒流的作用明显

【能力提升】

3.2020年8月,赤道太平洋中部海区进入“拉尼娜”状态(海水温度持续异常降低),拉尼娜现象又被称为反厄尔尼诺现象。据此完成下面小题。

(1)下列四图中能正确表示拉尼娜现象发生时赤道太平洋地区大气环流的是( )

A.A B.B C.C D.D

(2)拉尼娜现象可能导致( )

A.赤道太平洋地区大气环流减弱 B.赤道南美洲西海岸干旱加剧

C.赤道西太平洋地区降水减少 D.秘鲁沿岸上升流减弱

4.读海—气相互作用模式图,据此完成下面小题。

(1)图中表示海—气相互作用中水分交换的是( )

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

(2)海洋是大气中水汽的主要来源,下列海域为大气提供的水汽最多的是( )

A.低纬海域 B.中纬海域 C.高纬海域 D.中高纬海区

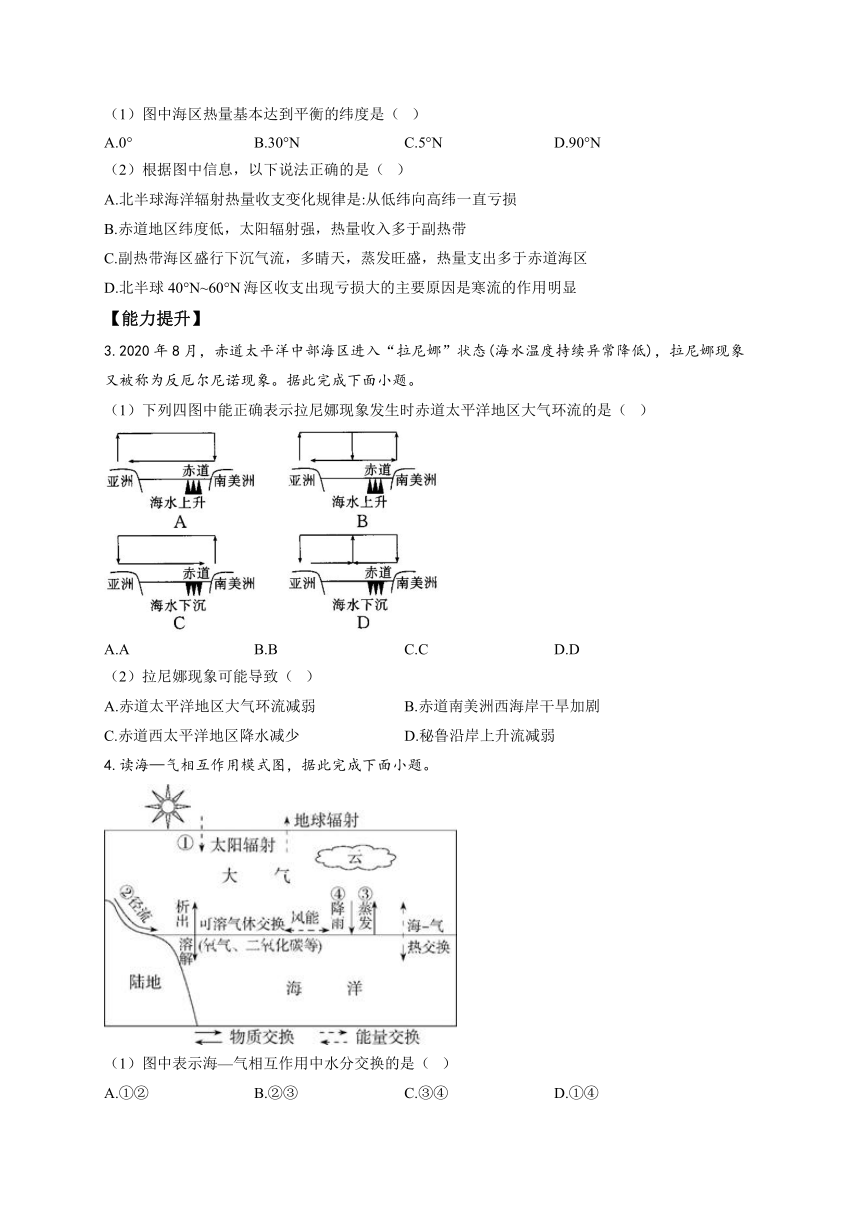

5.拉尼娜事件是指赤道中、东太平洋海表温度异常出现大范围偏冷且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。当关键区(尼诺3.4海区,120°W—170°W、5°S—5°N之间的区域)3个月滑动平均海表温度(Nino3.4指数)低于气候平均态0.5℃时,即进入拉尼娜状态,持续5个月以上便形成一次拉尼娜事件。下图为关键区海表水温度异常变化图。据此完成下面小题。

(1)推测东南信风最弱的时间为( )

A.2017年8-10月 B.2018年10-12月

C.2019年5-7月 D.2020年9-11月

(2)拉尼娜现象发生时由于全球气压场加强,受其影响( )

A.我国冬季冷空气活动频繁,气温偏低 B.南美洲沿岸附近地区降水较常年增多

C.澳大利亚东部地区降水较常年异常少 D.夏季登陆我国的热带气旋较常年减少

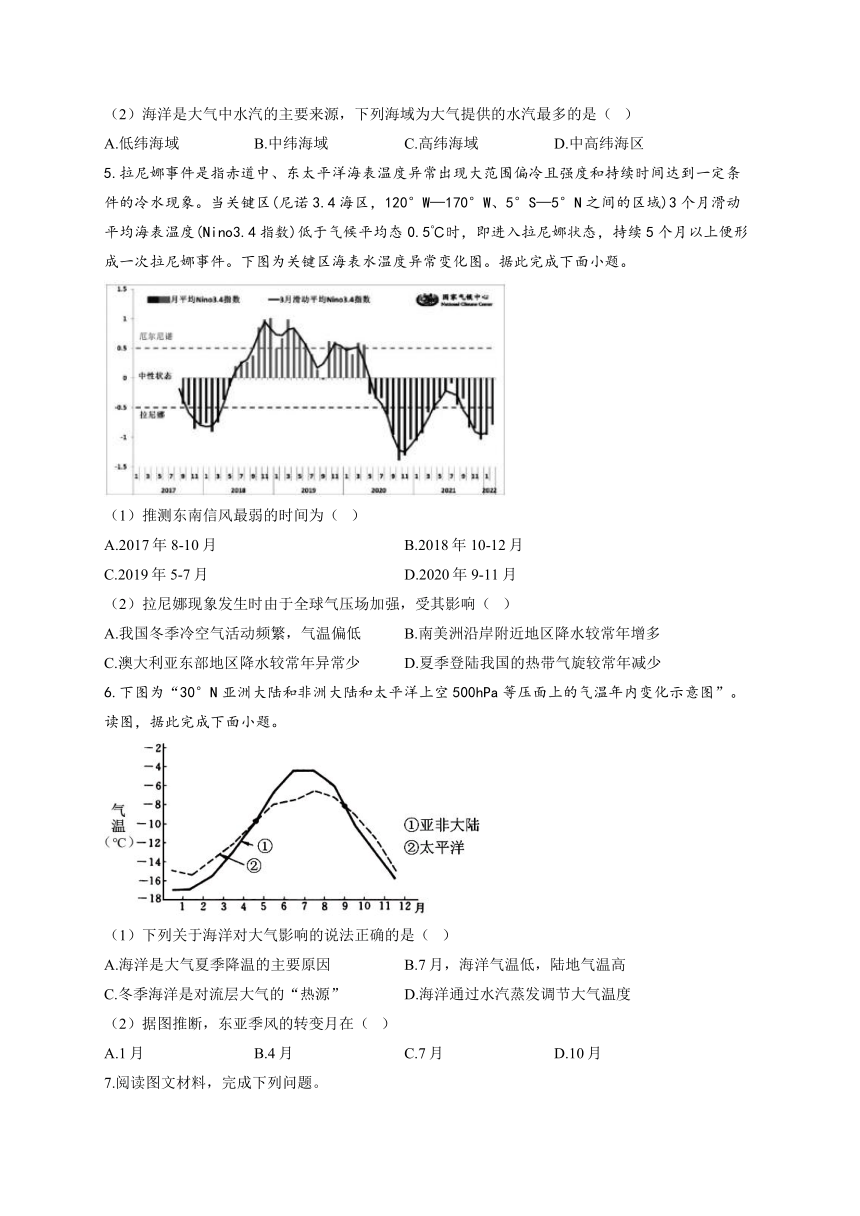

6.下图为“30°N亚洲大陆和非洲大陆和太平洋上空500hPa等压面上的气温年内变化示意图”。读图,据此完成下面小题。

(1)下列关于海洋对大气影响的说法正确的是( )

A.海洋是大气夏季降温的主要原因 B.7月,海洋气温低,陆地气温高

C.冬季海洋是对流层大气的“热源” D.海洋通过水汽蒸发调节大气温度

(2)据图推断,东亚季风的转变月在( )

A.1月 B.4月 C.7月 D.10月

7.阅读图文材料,完成下列问题。

“沃克环流”是指在赤道附近太平洋上空形成的热力环流,图1是在正常年份形成的“沃克环流”示意图。厄尔尼诺现象是指赤道附近太平洋中、东部洋面温度异常升高,使得赤道附近太平洋大范围内海洋和大气相互作用失去平衡而产生的一种现象。图2为厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋中、东部海水表面温度分布示意图。

(1)比较正常年份赤道附近太平洋东西两侧洋面温度的高低,并说明原因。

(2)说出厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋近洋面的大气水平运动方向,并分析其形成过程。

(3)指出厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋东西两岸大陆分别应该预防的气象灾害。

答案以及解析

1.答案:(1)B(2)C

解析:(1)读图可知,该海域位于中低纬度地区,A错误;据图可知,该海域水温高于正常年份,B正确;从图中无法得知紫外线增强,C错误;此图只反映了赤道附近太平洋东部海域的水温状况,无法体现全球平均气温升高,D错误。

(2)该海域位于赤道附近太平洋东部,其气温较正常年份明显偏高,说明发生了厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象与信风减弱有关,不是由大气逆辐射增强导致的,A错误。导致全球气压带和风带移动的是黄赤交角的存在,B错误。厄尔尼诺现象会扰乱水热输送和交换,导致该海域热量收支不平衡,C正确,D错误。

2.答案:(1)B;(2)C

解析:(1)读图可知,在30°N热量收入与支出两线相交,热量收入与支出相等,达到平衡。故选B。

(2)北半球海洋辐射热量收支变化规律是:从低纬向高纬由盈余转亏损。赤道地区纬度低,太阳辐射强,但低压控制,上升气流,雨天多,大气削弱作用强,副热带下沉气流睛天多,太阳辐射强,热量收入赤道少于副热带。副热带海区盛行下沉气流,多睛天,蒸发旺盛,热量损耗多,热量支出多于赤道海区。北半球40°N~60°N海区收支出现亏损大的主要原因是北大西洋暖流和北太平洋暖流,蒸发旺盛使海水热量支出较多。故选C。

3.答案:(1)A(2)B

解析:(1)根据所学知识可知,拉尼娜现象是指赤道太平洋东部和中部海水温度持续异常降低的现象。在信风作用下,大量暖水被吹到赤道西太平洋海区,赤道东太平洋海区暖水被吹走,深层冷水上涌补充,导致赤道东太平洋海水温度比西太平洋更低。当信风加强时,赤道东太平洋深层海水上泛现象更加剧烈,表层海水温度异常降低,使得气流在赤道太平洋东部下沉加剧,而气流在赤道太平洋西部的上升运动更为剧烈,由此产生拉尼娜现象。因此,当拉尼娜现象产生时,靠近赤道的南美洲沿海地区海水上泛、气流下沉,而亚洲东部赤道附近沿海地区气流上升。故选A项。

(2)拉尼娜年赤道太平洋地区大气环流加强,A错误;赤道南美洲西海岸更冷,气流下沉更强烈,干旱加剧,B正确;赤道西太平洋地区更暖,上升气流加强,降水增加,C错误;拉尼娜年信风加强,赤道东太平洋海区海水上泛加剧,秘鲁沿岸上升流加强,D错误。

4.答案:(1)C;(2)A

解析:(1)由图可知,图中海-气水分的交换,是通过蒸发、降雨环节实现的,对应图中③①。C正确。故选C。

(2)由图可知,海水通过蒸发,不断向大气输送水汽。低纬海区表层水温高,蒸发量大,向大气提供水汽最多。A正确。故选A。

5.答案:(1)B;(2)A

解析:(1)根据图示信息可以判断2017年8-10月、2020年9月-11月出现拉尼娜现象,在拉尼娜年太平洋西部海域水温较高,气流上升形成低压,太平洋东部海域水温较低,形成高压,风由高压吹向低压,与信风风向一致,使信风增强,A、D错误;2018年10-12月出现厄尔尼诺现象,太平洋西部海域水温较低,近海面形成高压,太平洋东部海域水温较高,形成低压,风由高压吹向低压,与信风风向相反,东南信风较弱,B正确;2019年5-7月为中性状态,东南信风受到的影响较小,既没有增强也没有减弱,C错误。故选B。

(2)拉尼娜现象发生时,太平洋西部海域水温上升,北半球冬季海陆热力性质加大,我国受冬季风影响更大,冷空气活动频繁,气温偏低,A正确;太平洋东部水温偏低,大气上升运动减弱,南美洲沿岸地区降水减少,B错误;澳大利亚东部地区海水温度升高,大气的上升运动增强,降水较常年异常多,C错误;太平洋东部海域海水温度增高,气压下降,潮湿空气积累形成台风和热带风暴,夏季登陆我国的热带气旋增多,D错误。故选A。

6.答案:(1)C; (2)B

解析:(1)本题考查海陆热力性质的差异,读图可知,海洋与陆地均是夏季气温高、冬季气温低,大气在夏季升温、冬季降温,A错误;7月是北半球的夏季,海洋气温低于陆地,但对于南半球来说,7月海洋气温高于陆地,B错误;海洋比热容比陆地大,冬季热量散失慢,是对流层大气的“热源”,C正确;低纬度海洋吸收热量,高纬度海洋释放热量,高低纬间通过洋流传递热量,海水蒸发吸收热量,水汽到高空凝结释放热量,调节全球的大气温度,D错误;故选C。

(2)本题考查季风的有关知识,季风风向的转变是海陆高低压中心的变化导致的,读图可知,在500hPa等压面上,每年9月到次年4月都是海上气温比陆上高,陆地上形成热低压,风由海洋吹向陆地;5—8月海上气温比陆上要低,陆地上形成冷高压,风从陆地吹向海洋;4月和9月为转变月。故选B。

7.答案:(1)东侧低,西侧高。原因:东侧受寒流的影响,西侧受暖流的影响。

(2)自西向东。形成过程:西侧海水温度低,气流下沉,近洋面形成高压;东侧海水温度高,气流上升,近洋面形成低压,近洋面的大气由西侧高压流向东侧低压。

(3)东岸:洪涝。西岸:干旱。

解析:第(1)问,太平洋的东侧受秘鲁寒流的影响,水温低;西侧受暖流的影响,水温高。第(2)问,由材料可知,厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋中、东部洋面温度高,空气受热膨胀上升,近洋面形成低压;而同纬度的太平洋西侧温度低,气流下沉,近洋面形成高压,洋面附近的气流由西侧的高压流向东侧的低压。第(3)问,厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋中、东部洋面温度高,空气受热膨胀上升,沿岸降水增多,易发生洪涝灾害;而同纬度的太平洋西部温度低,气流下沉,沿岸易发生旱灾。

【基础练习】

1.下图表示某海域表层水温距平值。读图,据此完成下面小题。

(1)下列关于图示信息的叙述,正确的是( )

A.该海域位于高纬度地区

B.该海域水温比正常年份水温偏高

C.南极臭氧空洞在扩大,到达地面的紫外线增强

D.全球平均气温升高

(2)该海域水温分布状况( )

A.是由大气逆辐射增强造成的 B.导致全球气压带和风带北移

C.可扰乱水热输送和交换 D.导致该海域热量收支平衡

2.在地球系统的能量输送和平衡中,大洋环流与大气环流发挥重要作用。读北半球海洋热量收入与支出随纬度变化示意图,据此完成下面小题。

(1)图中海区热量基本达到平衡的纬度是( )

A.0° B.30°N C.5°N D.90°N

(2)根据图中信息,以下说法正确的是( )

A.北半球海洋辐射热量收支变化规律是:从低纬向高纬一直亏损

B.赤道地区纬度低,太阳辐射强,热量收入多于副热带

C.副热带海区盛行下沉气流,多睛天,蒸发旺盛,热量支出多于赤道海区

D.北半球40°N~60°N海区收支出现亏损大的主要原因是寒流的作用明显

【能力提升】

3.2020年8月,赤道太平洋中部海区进入“拉尼娜”状态(海水温度持续异常降低),拉尼娜现象又被称为反厄尔尼诺现象。据此完成下面小题。

(1)下列四图中能正确表示拉尼娜现象发生时赤道太平洋地区大气环流的是( )

A.A B.B C.C D.D

(2)拉尼娜现象可能导致( )

A.赤道太平洋地区大气环流减弱 B.赤道南美洲西海岸干旱加剧

C.赤道西太平洋地区降水减少 D.秘鲁沿岸上升流减弱

4.读海—气相互作用模式图,据此完成下面小题。

(1)图中表示海—气相互作用中水分交换的是( )

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

(2)海洋是大气中水汽的主要来源,下列海域为大气提供的水汽最多的是( )

A.低纬海域 B.中纬海域 C.高纬海域 D.中高纬海区

5.拉尼娜事件是指赤道中、东太平洋海表温度异常出现大范围偏冷且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。当关键区(尼诺3.4海区,120°W—170°W、5°S—5°N之间的区域)3个月滑动平均海表温度(Nino3.4指数)低于气候平均态0.5℃时,即进入拉尼娜状态,持续5个月以上便形成一次拉尼娜事件。下图为关键区海表水温度异常变化图。据此完成下面小题。

(1)推测东南信风最弱的时间为( )

A.2017年8-10月 B.2018年10-12月

C.2019年5-7月 D.2020年9-11月

(2)拉尼娜现象发生时由于全球气压场加强,受其影响( )

A.我国冬季冷空气活动频繁,气温偏低 B.南美洲沿岸附近地区降水较常年增多

C.澳大利亚东部地区降水较常年异常少 D.夏季登陆我国的热带气旋较常年减少

6.下图为“30°N亚洲大陆和非洲大陆和太平洋上空500hPa等压面上的气温年内变化示意图”。读图,据此完成下面小题。

(1)下列关于海洋对大气影响的说法正确的是( )

A.海洋是大气夏季降温的主要原因 B.7月,海洋气温低,陆地气温高

C.冬季海洋是对流层大气的“热源” D.海洋通过水汽蒸发调节大气温度

(2)据图推断,东亚季风的转变月在( )

A.1月 B.4月 C.7月 D.10月

7.阅读图文材料,完成下列问题。

“沃克环流”是指在赤道附近太平洋上空形成的热力环流,图1是在正常年份形成的“沃克环流”示意图。厄尔尼诺现象是指赤道附近太平洋中、东部洋面温度异常升高,使得赤道附近太平洋大范围内海洋和大气相互作用失去平衡而产生的一种现象。图2为厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋中、东部海水表面温度分布示意图。

(1)比较正常年份赤道附近太平洋东西两侧洋面温度的高低,并说明原因。

(2)说出厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋近洋面的大气水平运动方向,并分析其形成过程。

(3)指出厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋东西两岸大陆分别应该预防的气象灾害。

答案以及解析

1.答案:(1)B(2)C

解析:(1)读图可知,该海域位于中低纬度地区,A错误;据图可知,该海域水温高于正常年份,B正确;从图中无法得知紫外线增强,C错误;此图只反映了赤道附近太平洋东部海域的水温状况,无法体现全球平均气温升高,D错误。

(2)该海域位于赤道附近太平洋东部,其气温较正常年份明显偏高,说明发生了厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象与信风减弱有关,不是由大气逆辐射增强导致的,A错误。导致全球气压带和风带移动的是黄赤交角的存在,B错误。厄尔尼诺现象会扰乱水热输送和交换,导致该海域热量收支不平衡,C正确,D错误。

2.答案:(1)B;(2)C

解析:(1)读图可知,在30°N热量收入与支出两线相交,热量收入与支出相等,达到平衡。故选B。

(2)北半球海洋辐射热量收支变化规律是:从低纬向高纬由盈余转亏损。赤道地区纬度低,太阳辐射强,但低压控制,上升气流,雨天多,大气削弱作用强,副热带下沉气流睛天多,太阳辐射强,热量收入赤道少于副热带。副热带海区盛行下沉气流,多睛天,蒸发旺盛,热量损耗多,热量支出多于赤道海区。北半球40°N~60°N海区收支出现亏损大的主要原因是北大西洋暖流和北太平洋暖流,蒸发旺盛使海水热量支出较多。故选C。

3.答案:(1)A(2)B

解析:(1)根据所学知识可知,拉尼娜现象是指赤道太平洋东部和中部海水温度持续异常降低的现象。在信风作用下,大量暖水被吹到赤道西太平洋海区,赤道东太平洋海区暖水被吹走,深层冷水上涌补充,导致赤道东太平洋海水温度比西太平洋更低。当信风加强时,赤道东太平洋深层海水上泛现象更加剧烈,表层海水温度异常降低,使得气流在赤道太平洋东部下沉加剧,而气流在赤道太平洋西部的上升运动更为剧烈,由此产生拉尼娜现象。因此,当拉尼娜现象产生时,靠近赤道的南美洲沿海地区海水上泛、气流下沉,而亚洲东部赤道附近沿海地区气流上升。故选A项。

(2)拉尼娜年赤道太平洋地区大气环流加强,A错误;赤道南美洲西海岸更冷,气流下沉更强烈,干旱加剧,B正确;赤道西太平洋地区更暖,上升气流加强,降水增加,C错误;拉尼娜年信风加强,赤道东太平洋海区海水上泛加剧,秘鲁沿岸上升流加强,D错误。

4.答案:(1)C;(2)A

解析:(1)由图可知,图中海-气水分的交换,是通过蒸发、降雨环节实现的,对应图中③①。C正确。故选C。

(2)由图可知,海水通过蒸发,不断向大气输送水汽。低纬海区表层水温高,蒸发量大,向大气提供水汽最多。A正确。故选A。

5.答案:(1)B;(2)A

解析:(1)根据图示信息可以判断2017年8-10月、2020年9月-11月出现拉尼娜现象,在拉尼娜年太平洋西部海域水温较高,气流上升形成低压,太平洋东部海域水温较低,形成高压,风由高压吹向低压,与信风风向一致,使信风增强,A、D错误;2018年10-12月出现厄尔尼诺现象,太平洋西部海域水温较低,近海面形成高压,太平洋东部海域水温较高,形成低压,风由高压吹向低压,与信风风向相反,东南信风较弱,B正确;2019年5-7月为中性状态,东南信风受到的影响较小,既没有增强也没有减弱,C错误。故选B。

(2)拉尼娜现象发生时,太平洋西部海域水温上升,北半球冬季海陆热力性质加大,我国受冬季风影响更大,冷空气活动频繁,气温偏低,A正确;太平洋东部水温偏低,大气上升运动减弱,南美洲沿岸地区降水减少,B错误;澳大利亚东部地区海水温度升高,大气的上升运动增强,降水较常年异常多,C错误;太平洋东部海域海水温度增高,气压下降,潮湿空气积累形成台风和热带风暴,夏季登陆我国的热带气旋增多,D错误。故选A。

6.答案:(1)C; (2)B

解析:(1)本题考查海陆热力性质的差异,读图可知,海洋与陆地均是夏季气温高、冬季气温低,大气在夏季升温、冬季降温,A错误;7月是北半球的夏季,海洋气温低于陆地,但对于南半球来说,7月海洋气温高于陆地,B错误;海洋比热容比陆地大,冬季热量散失慢,是对流层大气的“热源”,C正确;低纬度海洋吸收热量,高纬度海洋释放热量,高低纬间通过洋流传递热量,海水蒸发吸收热量,水汽到高空凝结释放热量,调节全球的大气温度,D错误;故选C。

(2)本题考查季风的有关知识,季风风向的转变是海陆高低压中心的变化导致的,读图可知,在500hPa等压面上,每年9月到次年4月都是海上气温比陆上高,陆地上形成热低压,风由海洋吹向陆地;5—8月海上气温比陆上要低,陆地上形成冷高压,风从陆地吹向海洋;4月和9月为转变月。故选B。

7.答案:(1)东侧低,西侧高。原因:东侧受寒流的影响,西侧受暖流的影响。

(2)自西向东。形成过程:西侧海水温度低,气流下沉,近洋面形成高压;东侧海水温度高,气流上升,近洋面形成低压,近洋面的大气由西侧高压流向东侧低压。

(3)东岸:洪涝。西岸:干旱。

解析:第(1)问,太平洋的东侧受秘鲁寒流的影响,水温低;西侧受暖流的影响,水温高。第(2)问,由材料可知,厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋中、东部洋面温度高,空气受热膨胀上升,近洋面形成低压;而同纬度的太平洋西侧温度低,气流下沉,近洋面形成高压,洋面附近的气流由西侧的高压流向东侧的低压。第(3)问,厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋中、东部洋面温度高,空气受热膨胀上升,沿岸降水增多,易发生洪涝灾害;而同纬度的太平洋西部温度低,气流下沉,沿岸易发生旱灾。