2023届高三二轮复习:论述类文本之论证思路及层次 教案

文档属性

| 名称 | 2023届高三二轮复习:论述类文本之论证思路及层次 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 38.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-18 14:23:31 | ||

图片预览

文档简介

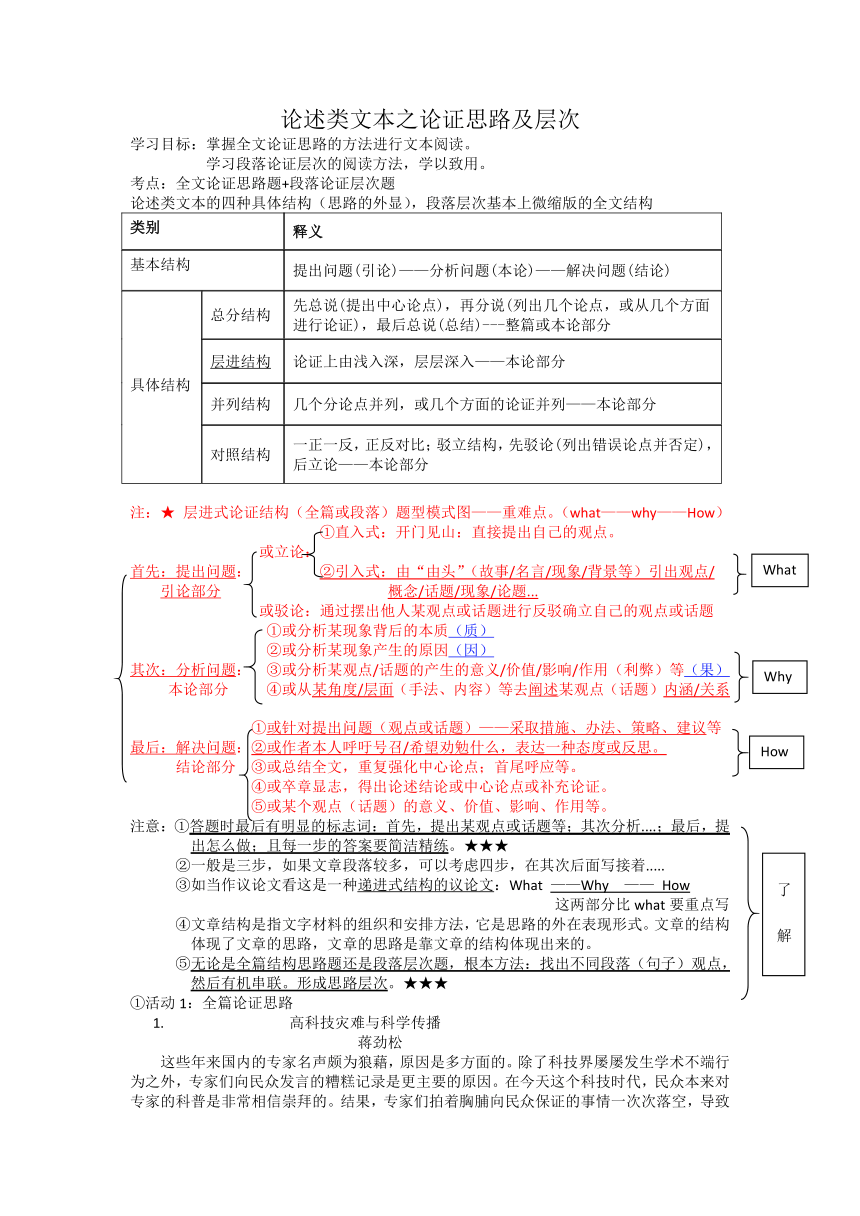

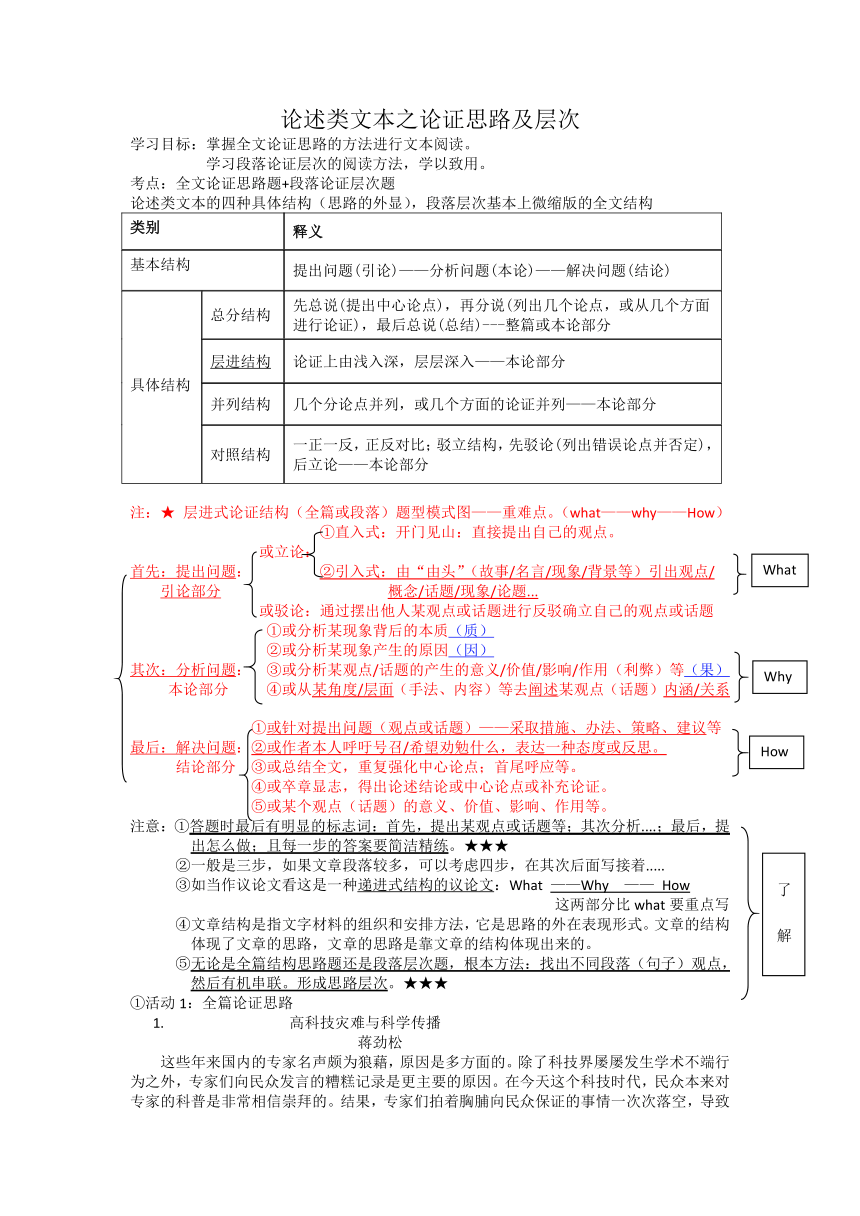

论述类文本之论证思路及层次

学习目标:掌握全文论证思路的方法进行文本阅读。

学习段落论证层次的阅读方法,学以致用。

考点:全文论证思路题+段落论证层次题

论述类文本的四种具体结构(思路的外显),段落层次基本上微缩版的全文结构

类别 释义

基本结构 提出问题(引论)——分析问题(本论)——解决问题(结论)

具体结构 总分结构 先总说(提出中心论点),再分说(列出几个论点,或从几个方面进行论证),最后总说(总结)---整篇或本论部分

层进结构 论证上由浅入深,层层深入——本论部分

并列结构 几个分论点并列,或几个方面的论证并列——本论部分

对照结构 一正一反,正反对比;驳立结构,先驳论(列出错误论点并否定),后立论——本论部分

注:★ 层进式论证结构(全篇或段落)题型模式图——重难点。(what——why——How)

①直入式:开门见山:直接提出自己的观点。

(

WhatTt

) 或立论:

首先:提出问题: ②引入式:由“由头”(故事/名言/现象/背景等)引出观点/

引论部分 概念/话题/现象/论题...

或驳论:通过摆出他人某观点或话题进行反驳确立自己的观点或话题

①或分析某现象背后的本质(质)

(

Why

) ②或分析某现象产生的原因(因)

其次:分析问题: ③或分析某观点/话题的产生的意义/价值/影响/作用(利弊)等(果)

本论部分 ④或从某角度/层面(手法、内容)等去阐述某观点(话题)内涵/关系

(

How

) ①或针对提出问题(观点或话题)——采取措施、办法、策略、建议等

最后:解决问题:②或作者本人呼吁号召/希望劝勉什么,表达一种态度或反思。

结论部分 ③或总结全文,重复强化中心论点;首尾呼应等。

④或卒章显志,得出论述结论或中心论点或补充论证。

⑤或某个观点(话题)的意义、价值、影响、作用等。

注意:①答题时最后有明显的标志词:首先,提出某观点或话题等;其次分析....;最后,提

(

了

解

) 出怎么做;且每一步的答案要简洁精练。★★★

②一般是三步,如果文章段落较多,可以考虑四步,在其次后面写接着.....

③如当作议论文看这是一种递进式结构的议论文:What ——Why —— How

这两部分比what要重点写

④文章结构是指文字材料的组织和安排方法,它是思路的外在表现形式。文章的结构

体现了文章的思路,文章的思路是靠文章的结构体现出来的。

⑤无论是全篇结构思路题还是段落层次题,根本方法:找出不同段落(句子)观点,

然后有机串联。形成思路层次。★★★

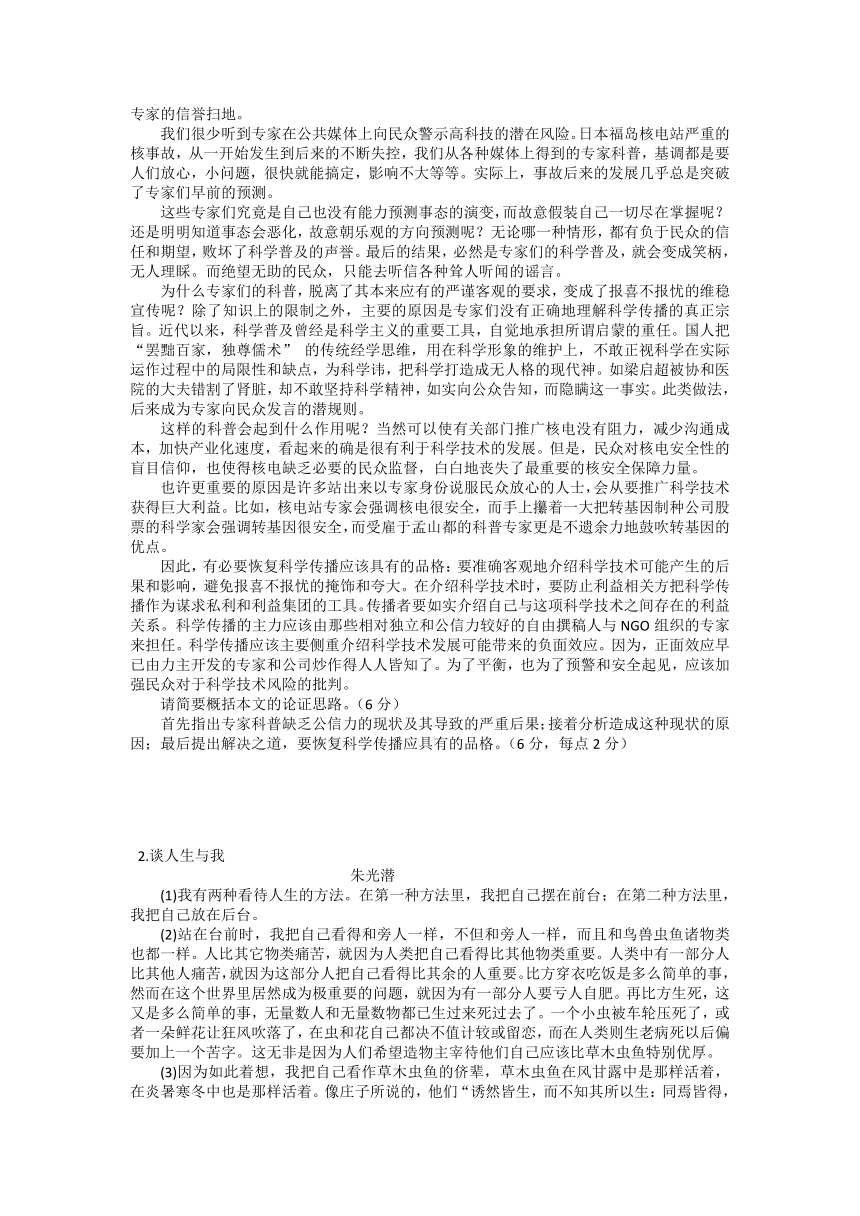

①活动1:全篇论证思路

高科技灾难与科学传播

蒋劲松

这些年来国内的专家名声颇为狼藉,原因是多方面的。除了科技界屡屡发生学术不端行为之外,专家们向民众发言的糟糕记录是更主要的原因。在今天这个科技时代,民众本来对专家的科普是非常相信崇拜的。结果,专家们拍着胸脯向民众保证的事情一次次落空,导致专家的信誉扫地。

我们很少听到专家在公共媒体上向民众警示高科技的潜在风险。日本福岛核电站严重的核事故,从一开始发生到后来的不断失控,我们从各种媒体上得到的专家科普,基调都是要人们放心,小问题,很快就能搞定,影响不大等等。实际上,事故后来的发展几乎总是突破了专家们早前的预测。

这些专家们究竟是自己也没有能力预测事态的演变,而故意假装自己一切尽在掌握呢?还是明明知道事态会恶化,故意朝乐观的方向预测呢?无论哪一种情形,都有负于民众的信任和期望,败坏了科学普及的声誉。最后的结果,必然是专家们的科学普及,就会变成笑柄,无人理睬。而绝望无助的民众,只能去听信各种耸人听闻的谣言。

为什么专家们的科普,脱离了其本来应有的严谨客观的要求,变成了报喜不报忧的维稳宣传呢?除了知识上的限制之外,主要的原因是专家们没有正确地理解科学传播的真正宗旨。近代以来,科学普及曾经是科学主义的重要工具,自觉地承担所谓启蒙的重任。国人把“罢黜百家,独尊儒术” 的传统经学思维,用在科学形象的维护上,不敢正视科学在实际运作过程中的局限性和缺点,为科学讳,把科学打造成无人格的现代神。如梁启超被协和医院的大夫错割了肾脏,却不敢坚持科学精神,如实向公众告知,而隐瞒这一事实。此类做法,后来成为专家向民众发言的潜规则。

这样的科普会起到什么作用呢?当然可以使有关部门推广核电没有阻力,减少沟通成本,加快产业化速度,看起来的确是很有利于科学技术的发展。但是,民众对核电安全性的盲目信仰,也使得核电缺乏必要的民众监督,白白地丧失了最重要的核安全保障力量。

也许更重要的原因是许多站出来以专家身份说服民众放心的人士,会从要推广科学技术获得巨大利益。比如,核电站专家会强调核电很安全,而手上攥着一大把转基因制种公司股票的科学家会强调转基因很安全,而受雇于孟山都的科普专家更是不遗余力地鼓吹转基因的优点。

因此,有必要恢复科学传播应该具有的品格:要准确客观地介绍科学技术可能产生的后果和影响,避免报喜不报忧的掩饰和夸大。在介绍科学技术时,要防止利益相关方把科学传播作为谋求私利和利益集团的工具。传播者要如实介绍自己与这项科学技术之间存在的利益关系。科学传播的主力应该由那些相对独立和公信力较好的自由撰稿人与NGO组织的专家来担任。科学传播应该主要侧重介绍科学技术发展可能带来的负面效应。因为,正面效应早已由力主开发的专家和公司炒作得人人皆知了。为了平衡,也为了预警和安全起见,应该加强民众对于科学技术风险的批判。

请简要概括本文的论证思路。(6分)

首先指出专家科普缺乏公信力的现状及其导致的严重后果;接着分析造成这种现状的原因;最后提出解决之道,要恢复科学传播应具有的品格。(6分,每点2分)

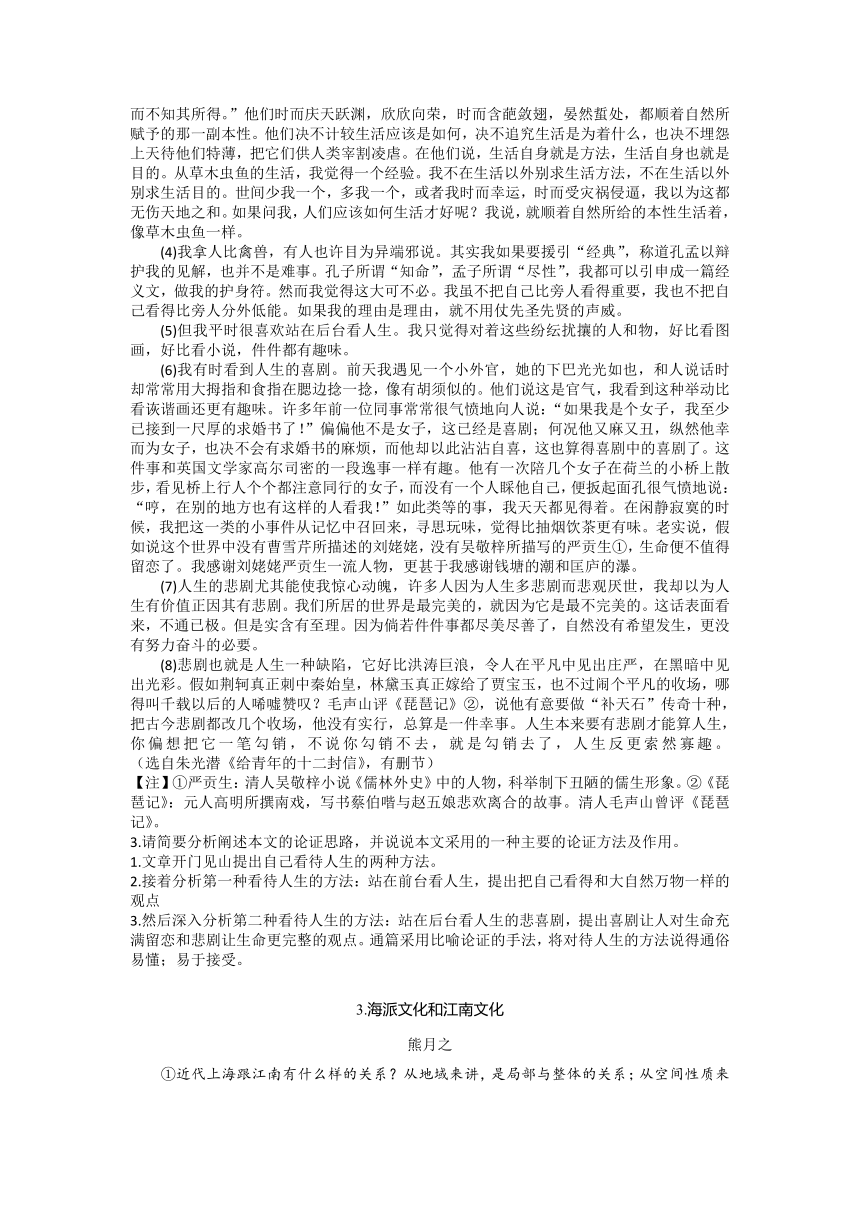

2.谈人生与我

朱光潜

(1)我有两种看待人生的方法。在第一种方法里,我把自己摆在前台;在第二种方法里,我把自己放在后台。

(2)站在台前时,我把自己看得和旁人一样,不但和旁人一样,而且和鸟兽虫鱼诸物类也都一样。人比其它物类痛苦,就因为人类把自己看得比其他物类重要。人类中有一部分人比其他人痛苦,就因为这部分人把自己看得比其余的人重要。比方穿衣吃饭是多么简单的事,然而在这个世界里居然成为极重要的问题,就因为有一部分人要亏人自肥。再比方生死,这又是多么简单的事,无量数人和无量数物都已生过来死过去了。一个小虫被车轮压死了,或者一朵鲜花让狂风吹落了,在虫和花自己都决不值计较或留恋,而在人类则生老病死以后偏要加上一个苦字。这无非是因为人们希望造物主宰待他们自己应该比草木虫鱼特别优厚。

(3)因为如此着想,我把自己看作草木虫鱼的侪辈,草木虫鱼在风甘露中是那样活着,在炎暑寒冬中也是那样活着。像庄子所说的,他们“诱然皆生,而不知其所以生:同焉皆得,而不知其所得。”他们时而庆天跃渊,欣欣向荣,时而含葩敛翅,晏然蜇处,都顺着自然所赋予的那一副本性。他们决不计较生活应该是如何,决不追究生活是为着什么,也决不埋怨上天待他们特薄,把它们供人类宰割凌虐。在他们说,生活自身就是方法,生活自身也就是目的。从草木虫鱼的生活,我觉得一个经验。我不在生活以外别求生活方法,不在生活以外别求生活目的。世间少我一个,多我一个,或者我时而幸运,时而受灾祸侵逼,我以为这都无伤天地之和。如果问我,人们应该如何生活才好呢?我说,就顺着自然所给的本性生活着,像草木虫鱼一样。

(4)我拿人比禽兽,有人也许目为异端邪说。其实我如果要援引“经典”,称道孔孟以辩护我的见解,也并不是难事。孔子所谓“知命”,孟子所谓“尽性”,我都可以引申成一篇经义文,做我的护身符。然而我觉得这大可不必。我虽不把自己比旁人看得重要,我也不把自己看得比旁人分外低能。如果我的理由是理由,就不用仗先圣先贤的声威。

(5)但我平时很喜欢站在后台看人生。我只觉得对着这些纷纭扰攘的人和物,好比看图画,好比看小说,件件都有趣味。

(6)我有时看到人生的喜剧。前天我遇见一个小外官,她的下巴光光如也,和人说话时却常常用大拇指和食指在腮边捻一捻,像有胡须似的。他们说这是官气,我看到这种举动比看诙谐画还更有趣味。许多年前一位同事常常很气愤地向人说:“如果我是个女子,我至少已接到一尺厚的求婚书了!”偏偏他不是女子,这已经是喜剧;何况他又麻又丑,纵然他幸而为女子,也决不会有求婚书的麻烦,而他却以此沾沾自喜,这也算得喜剧中的喜剧了。这件事和英国文学家高尔司密的一段逸事一样有趣。他有一次陪几个女子在荷兰的小桥上散步,看见桥上行人个个都注意同行的女子,而没有一个人睬他自己,便扳起面孔很气愤地说:“哼,在别的地方也有这样的人看我!”如此类等的事,我天天都见得着。在闲静寂寞的时候,我把这一类的小事件从记忆中召回来,寻思玩味,觉得比抽烟饮茶更有味。老实说,假如说这个世界中没有曹雪芹所描述的刘姥姥,没有吴敬梓所描写的严贡生①,生命便不值得留恋了。我感谢刘姥姥严贡生一流人物,更甚于我感谢钱塘的潮和匡庐的瀑。

(7)人生的悲剧尤其能使我惊心动魄,许多人因为人生多悲剧而悲观厌世,我却以为人生有价值正因其有悲剧。我们所居的世界是最完美的,就因为它是最不完美的。这话表面看来,不通已极。但是实含有至理。因为倘若件件事都尽美尽善了,自然没有希望发生,更没有努力奋斗的必要。

(8)悲剧也就是人生一种缺陷,它好比洪涛巨浪,令人在平凡中见出庄严,在黑暗中见出光彩。假如荆轲真正刺中秦始皇,林黛玉真正嫁给了贾宝玉,也不过闹个平凡的收场,哪得叫千载以后的人唏嘘赞叹?毛声山评《琵琶记》②,说他有意要做“补天石”传奇十种,把古今悲剧都改几个收场,他没有实行,总算是一件幸事。人生本来要有悲剧才能算人生,你偏想把它一笔勾销,不说你勾销不去,就是勾销去了,人生反更索然寡趣。 (选自朱光潜《给青年的十二封信》,有删节)

【注】①严贡生:清人吴敬梓小说《儒林外史》中的人物,科举制下丑陋的儒生形象。②《琵琶记》:元人高明所撰南戏,写书蔡伯喈与赵五娘悲欢离合的故事。清人毛声山曾评《琵琶记》。

请简要分析阐述本文的论证思路,并说说本文采用的一种主要的论证方法及作用。

文章开门见山提出自己看待人生的两种方法。

接着分析第一种看待人生的方法:站在前台看人生,提出把自己看得和大自然万物一样的观点

然后深入分析第二种看待人生的方法:站在后台看人生的悲喜剧,提出喜剧让人对生命充满留恋和悲剧让生命更完整的观点。通篇采用比喻论证的手法,将对待人生的方法说得通俗易懂;易于接受。

3.海派文化和江南文化

熊月之

①近代上海跟江南有什么样的关系?从地域来讲,是局部与整体的关系;从空间性质来说,是城市与乡村、大城市与一般城镇的关系;从相互关系上说,是中心与腹地的关系。从上述三个维度来考察海派文化和江南文化的关联,我认为有五个方面。

②近代以前的上海地区文化,统属于江南文化。在文化地位上,苏州、杭州、南京等地高于上海。以上海与苏州而言,近代以前苏州为江南中心城市。苏州物产丰盈,多富商大户,多合商儒为一体的上流阶层,多文化名人。

③近代以前的上海县,扩大而至松江府,一直笼罩在苏州文化里,仰视苏州。苏州书画出名,上海人便模仿苏州书画。苏州戏剧出色,上海人便争赏苏州戏。苏州的家具、服饰、饮食,以及各类行为方式,都是上海人歆羡的对象。明清人形容上海城市发展不错,最好的表彰语便是“小苏州”。民国时期学者研究上海话语素,发现苏州语系占了75%。这也在一定程度上反映了海派文化对江南文化的继承关系。

④1860年代以后,上海经济、文化地位已超过苏州、南京、杭州。1900年,上海人口超过100万,已是中国最大城市。1947年,上海人口430万,南京103万,杭州61万,苏州39万,上海以外江南城市人口总和仅为309万。集聚到上海的人口绝大多数是江南人。1930年,江苏、浙江两省籍人占公共租界人口的88.4%,占华界人口的85.5%。1950年1月,江苏、浙江与上海本地籍人,占上海总人口的88.9%。近代上海人口中,江南人占了80%以上。

⑤近代外资企业,几乎全部集中在上海。华资企业,也主要集中在上海。到1923年累计,上海有华资企业312家,苏州、无锡、南京、杭州共106家。近代中国外资银行总部全部集中在上海,华资银行总部也大部分设在上海。太平天国战事以后,江南富户相当部分移居到上海,相应地也将财富带到了上海。

⑥密布的水网,黄浦江、苏州河两条重要的水路,沪宁、沪杭两条铁路,众多的公路,将上海与江南各地紧密地联系在一起。上海的人才、技术、资金以及文化、风习,都与江南各地有千丝万缕的联系。最典型就是有很多企业家,同时在上海和其他城市,一起创办企业。荣氏兄弟既在上海设厂,也在无锡设厂,两地技术相通,人才互动。刘国钧在常州办的大纶机器织布厂,技术人员都是从上海来的。

⑦文化与社会风气方面的辐射,几如浓雾罩地,无处不在。从照相机、留声机、自行车、电灯、电话,到西装、西餐、电影、跳舞,几乎都是先从西洋传入上海,再由上海传到江南各地。时论认为,苏州、杭州、南京、无锡等地都是“上海化”严重的地方。无锡被人们干脆称为“小上海”。

⑧上海仿佛是一只镕化人的洪炉,一切风俗习惯,便是这洪炉中的木材煤炭,最会镕化人的。但瞧无论那一省那一府那一县的人,到了上海不需一年,就会为上海的风俗习惯所镕化,化成了一个上海式的人,言与行两大条件,都会变成了上海式。至于一衣一履之微,那更不用说了。说也奇怪,不但是本国人容易上海化,连碧眼虬髯的外国人,也容易上海化,他们路远迢迢地到了上海,不多时自会变成一个上海式的外国人。(沧海客《上海观察谈》,《新上海》1925年第1期)

⑨1934年,有很多知识界名人讨论“上海明天”。曾觉之预言,异质文化经过会面、交流、交融,将会产生新的文化。上海就具有这种异质文化会面、交流、交融、化合的容受力与消化力,成为催生新文明的“洪炉”。

⑩人口规模越大,人们互动、交流机会便越多,创造与创新也越多。产业、人口、资金高度集聚,在市场经济作用下,必然刺激分工细密、技术创新与产品卓越。创造与创新的增长速率,通常远高于人口增长速率。

城市人口异质程度越高,不同文化相互之间差异越大,相互取长补短的概率越高,创新速率越大。

近代上海不光是中国特大城市,还是人口异质程度特别高的城市,在全中国所有城市当中,外国人、居住外侨比例最高的。这两个特点,导致了近代上海城市创新能力特强。

值得注意的是,集聚、创新的最突出之点,就是将爱乡观念升华为爱国主义。

各地来沪移民大多与移出地保持着广泛、持久而密切的联系。这使得上海的市场,犹如全国各地人共同开办的大超市,使得全国各地发生的事情都与上海有关,使得上海人对全国各地发生的事情特别关心,极易将爱乡情怀升华为爱国主义。

近代上海“一市三治”,日常生活中,租界市政建设先进,整洁卫生;华界落后肮脏,这极易刺激中国人的耻感文化。租界众多场所禁止华人入内。租界华人长时期只有纳税义务,没有参政权。诸如此类,都强烈刺激华人的爱国主义情感。

“一·二八”“八一三”日军两次侵略上海,直接轰炸、破坏的都主要是华界地区,而租界则基本完好。这种被辱、挨打、惨遭屠戮的在场效应,对于爱国情感的刺激,是任何远处的宣传都无法比拟的。

总之,作为近代上海城市文化概称的海派文化,是以江南文化为底蕴,以江南人口为主体,吸纳了众多其他地域文化因素,吸收了近代西方某些元素而形成的、代表中国文化前进方向的新文化。(选自《文汇报》2019年1月25日)

8.评析本文的行文思路。

答:________________________________________________________________________

答案 第①段,总领全文,从三个维度概括海派文化和江南文化的关联。②~ 段从继承、集聚、扩散、融合、创新五个方面分析海派文化和江南文化的关系以及海派文化特点。第 段总结全文,为海派文化下定义。全文结构以“总—分—总”形式呈现。

4.《数字人文的人文之维》

一般情况下,数字人文都被理解为以数字技术为方法,研究人文领域的相关问题。“数字”是方法,“人文”是对象。这种理解固然没错,但并不全面,原因在于,它只是将“人文”作为研究的对象来看待,忽略了研究的主体性问题,而主体性是人文研究非常重要的一个方面。正因如此,我们才会更强调人文研究中的“个性”“特色”以及研究者“情感”“悟性”等因素在研究活动中的介入。数字人文研究作为人文研究与数字技术的跨学科结合,同时包含了两个维度的趋向:其一是“人文研究数字化”,即用数字技术解决人文问题;其二是“数字技术人文化”,即以人文方式发展数字技术,让数字更人文。

作为研究方法的数字人文,其模式是将文化经典视为可编码的信息,将日常生活转换为可追溯的数据,将价值体系打上可识别的标签,运用自然语言处理技术、文本数据挖掘技术和可视化技术等,呈现出一个全新的数字化文本形态。数字人文研究者就是基于这一可视化的文本展开意义阐释。如果说那些作为“事实本身”的经典文献和行为活动相当于人文研究的“原初文本”的话,那么,经过数字人文方式处理过而形成的新的文本形态则是“次生文本”。相对于“原初文本”来说,“次生文本”毕竟与研究者之间“隔了一层”,需要充分调用研究者对“原初文本”的认知、对相关理论观念的理解以及对个人感性经验的体悟等。“次生文本”是寄生于“原初文本”的,但又对“原初文本”进行了数据化处理。这一过程本身就已包含了研究者的问题意识、理论预设和价值判断。“次生文本”既可能是对“原初文本”的抽象化还原,也有可能包含着对“原初文本”的颠覆性解构。从这个意义上说,将数字人文方法引入人文研究,将会极大地扩展和丰富人文研究的层次和内涵,成为人文研究的延伸和补充。

数字人文研究在知识产生方面要解决的问题,比传统的人文研究要复杂得多。一方面,它需要研究者拥有传统人文研究“说文(文本)解字(文字、图像等符号)”的能力,能够通过文献处理、文本分析和意义阐释,完成对相关信息的阅读和观看,进而获得对研究对象的感性经验和个人判断;另一方面,它还需要研究者拥有数字人文研究“看图(可视化图形)识字(数字、数据等信息)”的能力,能够从“次生文本”的各种图式、图形、符号、数字等信息中,形成对原初文本的意义挖掘和价值判断。进而,将两种研究方法做出的分析进行对比、参照,展开“原初文本”和“次生文本”之间交叉性质的反思性分析。

当然,以上两个特点的分析都建立在数字人文研究目前处于初级阶段基础上,初级阶段的主要问题是“技术化”和“文献化”比重偏大,根本特点是在“人—机”关系中“人”的因素还处于支配性地位。随着人工智能技术的发展,数字人文方法也会不断地升级换代,“人—机”关系也会出现“人”的因素支配性作用不断下降,甚至出现“机”对“人”的控制和替代的可能。这也使得一些人文学者对数字人文方法常常抱有一种本能的敌意,认为这一研究隔绝了研究者面对“原初文本”的感性经验,将人文研究认知、理解、阐释和判断的权力让渡给了计算机软件程序。究其原因其实是人文学者对数字人文方法的双重误判:第一重误判是对数字人文方法目前只能应用于人文研究初级阶段的蔑视,另一重误判则是受当前各种科幻大片渲染的超级人工智能技术带来的“后人类”“超人类”甚至“反人类”的技术恐慌。其实,我们对待数字人文的最好态度,既不是拥抱,也不是逃离,而是真诚的握手。

(摘编自曾军《数字人文的人文之维》)

1.请简要梳理材料的行文脉络。

答:________________________________________________________________________

答案 ①先简要介绍数字人文,指出其两个维度趋向。②然后分析“人文之维”的两个特点。③一是基于可视化文本展开意义阐释,会丰富人文研究的层次和内涵;二是要进行对比、参照,展开反思性分析。④最后预测数字人文的发展,指出应采取的正确态度。

活动2:段落论证层次

(

论点 论据 论证

) 话题观点意识(这段核心话题/对象/观点是什么)

层次结构意识:总分、对照、并列、递进式等

结构词句(总领句+过渡句+总结句)

关联词句(转折句+递进句+因果句等)

关键词句意识 反复词句

观点词句(议论句+情感句等)

1.罗丹的雕刻(2015江苏)

熊秉明

雕刻的发生源自一种人类的崇拜心理,无论是对神秘力的崇拜,对神的崇拜,或者对英雄的崇拜。把神像放在神龛里,把英雄像放在广场的高伟基座上,都表示这一种瞻仰或膜拜的情操。雕刻家把神与英雄的形象具体化。他的创作是社会交给他的任务。所以雕刻家在工作中,虽然有相当的自由,可以发挥个人才华,但是无论在内容上,在形式上,还要首先服从一个社会群体意识长期约定俗成的要求。有时,我们在庙宇装饰、纪念碑细部也看到日常生活的描写,有趣而抒情,然而那是附带的配曲。

16.请简要概述第一段的论述层次。(6分)

16.首先指出雕刻的发生源白人类的崇拜心理,接着论述雕刻家的创作要服从于约定俗成的社会要求,最后补充说明雕刻对日常生活的描写只是配曲。

2.论读书

林语堂

①读书本是一种心灵的活动。“万般皆下品,惟有读书高”,读书向来称为雅事乐事。但是现在雅事乐事已经不雅不乐了。今人读书,或为取资格,得学位;或为求爵禄,刮地皮;或为做走狗,拟宣言……诸如此类,皆非读书本旨,在我是看不起的。人之初生,都是好学好问,及其长成,受种种的俗见俗闻所蔽,毛孔骨节,如有一层包膜,失了聪明,逐渐顽腐。读书便是将此层蔽塞聪明的包膜剥下。能将此层剥下,才是读书人。

15.简要概括文章第①段的论证思路。(6分)

15.(6分)首先提出读书是心灵活动的观点,接着列举时人偏离读书本旨的现象,最后揭示读书的意义。

3.那烂陀重生的启示

戴志勇

⑤中国本来就有自由治学的传统。两千四百年前即已大盛的稷下学宫,是战国时期百家争鸣的强力发动场。自孔子打破“学在官府”而私人讲学,发展到南宋,有张栻主讲的岳麓书院,朱熹修复的白鹿洞书院……民间书院制度大备,终于形成成熟的私学体系。至明代,自王阳明创办或主持,阐扬心学宗旨的龙冈、贵阳、会稽等书院,一变而至批判心学流弊而倡实学的东林书院。这些书院,有求道不求仕的风骨,有自由辩难的学风,有友以辅仁的气场,有“风声雨声读书声,家事国事天下事”的入世情怀。黄宗羲,更是将是非与真理,提升至比天子更高的地位,恢复了以道统政的传统精义。正因看到了自由办学、自由讲学对皇权统治可能带来规制,明代才多次禁抑乃至禁毁民间书院。清代尽管对民间书院由提防改为“扶持”,但清政府的腐朽堕落,终归造成了思想的禁锢。

请简要分析文章第⑤段的行文思路。(6分)

——①首先提出“中国具有自由治学传统”的观点;②接着对中国历代自由治学传统进行梳理;③最后点明中国自由治学传统在明清日渐式微。(每点2分)

4.《咬文嚼字》选段

无论是阅读或是写作,字的难处在意义的确定与控制。字有直指的意义,有联想的意义。比如说“烟”,它的直指的意义,凡见过燃烧体冒烟的人都会明白,只是它的联想的意义迷离不易捉摸,它可联想到燃烧弹、鸦片烟榻、庙里焚香、“一川烟草”、“杨柳万条烟”、“烟光凝而暮山紫”、“蓝田日暖玉生烟”……种种境界。直指的意义载在字典上,有如月轮,明显而确实;联想的意义是文字在历史过程上所累积的种种关系,有如轮外圆晕,晕外霞光,其浓淡大小随人随时随地而各个不同,变化莫测。科学的文字愈限于直指的意义就愈精确,文学的文字有时却必须顾到联想的意义,尤其是在诗方面。直指的意义易用,联想的意义却难用。因为前者是固定的,后者是游离的;前者偏于类型,后者偏于个性。既是游离的,个别的,它就不易控制,而且它可以使意蕴丰富,也可以使意思含糊甚至于支离。比如说苏东坡的《惠山烹小龙团》诗里的三、四两句“独携天上小团月,来试人间第二泉”,“天上小团月”是由“小龙团”茶联想起来的,如果你不知道这个关联,原文就简直读不通;如果你不了解明月照着泉水和清茶泡在泉水里那一点共同的清沁肺腑的意味,也就失去原文的妙处。这两句诗的妙处就在不即不离、若隐若现之中。它比用“惠山泉水泡小龙团茶”一句话来得较丰富,也来得较含混有蕴藉。难处就在于含混中显得丰富。由“独携小龙团,来试惠山泉”变成“独携天上小团月,来试人间第二泉”,这是点铁成金。文学之所以为文学,就在这一点生发上面。

2.请简要概括该段的论述层次。

答:________________________________________________________________________

答案 ①首先提出该段的中心:字的难处在意义的确定与控制。②接着解释什么是字的直指意义和联想意义。③最后从两个方面阐释直指意义和联想意义的两个特点,重点阐述了联想意义难用的特点。

5.材料二2022

从科学研究最一般的程序来看,自然科学方法和社会科学方法是可以统一的,而且也是必须统一的,只可能存在着科学和伪科学的分界线,而不可能有不同研究对象和学科之间绝对的分界线。那么,人们会问,我们又怎样看待现在社会科学中分析事物“质的规定性”这种研究方法的功能呢?实际上它和科学方法是不矛盾的。因为目前社会科学中关于事物“质的规定性”的分析只能是对规律的哲学解释,它只能是认识的结果而不是出发点。有人之所以感到自然科学方法和它是对立的,一方面是对自然科学方法本质不了解,另一方面很多人错误地使用了分析“质的规定性”这一原则,把它当作研究的出发点而不是终点。当我们没有认识有关对象时,我们并不能科学地知道对象“质的规定性”是什么,当物理学家揭示力学规律以前,人们不可能知道天上行星和地上苹果在力学范畴中质的规定性是否一样。因此,先验地靠直观感觉和思辨来确定对象质的规定性,很容易落入错误的陷阱。它一旦成为构造理论选择材料的出发点,就很可能中断认识论中纠错和合理组织材料的程序。因此,正确的关于事物“质的规定性”只能在用科学方法认识有关对象后才能确定,它只能是对科学认识的哲学解释,因此它是不会同科学方法对立的。

(选编自金观涛、刘青峰《探讨自然科学和社会科学统一的方法》)

5.梳理材料二的论证思路。(4分)

5. ①首先提出观点:自然科学方法和社会科学方法必须统一(1分);②接着否定社会科学中分析事物“质的规定性”和自然科学方法对立的错误认识;(2分)③最后得出结论:“质的规定性”是对科学认识的哲学解释。(1分)

学习目标:掌握全文论证思路的方法进行文本阅读。

学习段落论证层次的阅读方法,学以致用。

考点:全文论证思路题+段落论证层次题

论述类文本的四种具体结构(思路的外显),段落层次基本上微缩版的全文结构

类别 释义

基本结构 提出问题(引论)——分析问题(本论)——解决问题(结论)

具体结构 总分结构 先总说(提出中心论点),再分说(列出几个论点,或从几个方面进行论证),最后总说(总结)---整篇或本论部分

层进结构 论证上由浅入深,层层深入——本论部分

并列结构 几个分论点并列,或几个方面的论证并列——本论部分

对照结构 一正一反,正反对比;驳立结构,先驳论(列出错误论点并否定),后立论——本论部分

注:★ 层进式论证结构(全篇或段落)题型模式图——重难点。(what——why——How)

①直入式:开门见山:直接提出自己的观点。

(

WhatTt

) 或立论:

首先:提出问题: ②引入式:由“由头”(故事/名言/现象/背景等)引出观点/

引论部分 概念/话题/现象/论题...

或驳论:通过摆出他人某观点或话题进行反驳确立自己的观点或话题

①或分析某现象背后的本质(质)

(

Why

) ②或分析某现象产生的原因(因)

其次:分析问题: ③或分析某观点/话题的产生的意义/价值/影响/作用(利弊)等(果)

本论部分 ④或从某角度/层面(手法、内容)等去阐述某观点(话题)内涵/关系

(

How

) ①或针对提出问题(观点或话题)——采取措施、办法、策略、建议等

最后:解决问题:②或作者本人呼吁号召/希望劝勉什么,表达一种态度或反思。

结论部分 ③或总结全文,重复强化中心论点;首尾呼应等。

④或卒章显志,得出论述结论或中心论点或补充论证。

⑤或某个观点(话题)的意义、价值、影响、作用等。

注意:①答题时最后有明显的标志词:首先,提出某观点或话题等;其次分析....;最后,提

(

了

解

) 出怎么做;且每一步的答案要简洁精练。★★★

②一般是三步,如果文章段落较多,可以考虑四步,在其次后面写接着.....

③如当作议论文看这是一种递进式结构的议论文:What ——Why —— How

这两部分比what要重点写

④文章结构是指文字材料的组织和安排方法,它是思路的外在表现形式。文章的结构

体现了文章的思路,文章的思路是靠文章的结构体现出来的。

⑤无论是全篇结构思路题还是段落层次题,根本方法:找出不同段落(句子)观点,

然后有机串联。形成思路层次。★★★

①活动1:全篇论证思路

高科技灾难与科学传播

蒋劲松

这些年来国内的专家名声颇为狼藉,原因是多方面的。除了科技界屡屡发生学术不端行为之外,专家们向民众发言的糟糕记录是更主要的原因。在今天这个科技时代,民众本来对专家的科普是非常相信崇拜的。结果,专家们拍着胸脯向民众保证的事情一次次落空,导致专家的信誉扫地。

我们很少听到专家在公共媒体上向民众警示高科技的潜在风险。日本福岛核电站严重的核事故,从一开始发生到后来的不断失控,我们从各种媒体上得到的专家科普,基调都是要人们放心,小问题,很快就能搞定,影响不大等等。实际上,事故后来的发展几乎总是突破了专家们早前的预测。

这些专家们究竟是自己也没有能力预测事态的演变,而故意假装自己一切尽在掌握呢?还是明明知道事态会恶化,故意朝乐观的方向预测呢?无论哪一种情形,都有负于民众的信任和期望,败坏了科学普及的声誉。最后的结果,必然是专家们的科学普及,就会变成笑柄,无人理睬。而绝望无助的民众,只能去听信各种耸人听闻的谣言。

为什么专家们的科普,脱离了其本来应有的严谨客观的要求,变成了报喜不报忧的维稳宣传呢?除了知识上的限制之外,主要的原因是专家们没有正确地理解科学传播的真正宗旨。近代以来,科学普及曾经是科学主义的重要工具,自觉地承担所谓启蒙的重任。国人把“罢黜百家,独尊儒术” 的传统经学思维,用在科学形象的维护上,不敢正视科学在实际运作过程中的局限性和缺点,为科学讳,把科学打造成无人格的现代神。如梁启超被协和医院的大夫错割了肾脏,却不敢坚持科学精神,如实向公众告知,而隐瞒这一事实。此类做法,后来成为专家向民众发言的潜规则。

这样的科普会起到什么作用呢?当然可以使有关部门推广核电没有阻力,减少沟通成本,加快产业化速度,看起来的确是很有利于科学技术的发展。但是,民众对核电安全性的盲目信仰,也使得核电缺乏必要的民众监督,白白地丧失了最重要的核安全保障力量。

也许更重要的原因是许多站出来以专家身份说服民众放心的人士,会从要推广科学技术获得巨大利益。比如,核电站专家会强调核电很安全,而手上攥着一大把转基因制种公司股票的科学家会强调转基因很安全,而受雇于孟山都的科普专家更是不遗余力地鼓吹转基因的优点。

因此,有必要恢复科学传播应该具有的品格:要准确客观地介绍科学技术可能产生的后果和影响,避免报喜不报忧的掩饰和夸大。在介绍科学技术时,要防止利益相关方把科学传播作为谋求私利和利益集团的工具。传播者要如实介绍自己与这项科学技术之间存在的利益关系。科学传播的主力应该由那些相对独立和公信力较好的自由撰稿人与NGO组织的专家来担任。科学传播应该主要侧重介绍科学技术发展可能带来的负面效应。因为,正面效应早已由力主开发的专家和公司炒作得人人皆知了。为了平衡,也为了预警和安全起见,应该加强民众对于科学技术风险的批判。

请简要概括本文的论证思路。(6分)

首先指出专家科普缺乏公信力的现状及其导致的严重后果;接着分析造成这种现状的原因;最后提出解决之道,要恢复科学传播应具有的品格。(6分,每点2分)

2.谈人生与我

朱光潜

(1)我有两种看待人生的方法。在第一种方法里,我把自己摆在前台;在第二种方法里,我把自己放在后台。

(2)站在台前时,我把自己看得和旁人一样,不但和旁人一样,而且和鸟兽虫鱼诸物类也都一样。人比其它物类痛苦,就因为人类把自己看得比其他物类重要。人类中有一部分人比其他人痛苦,就因为这部分人把自己看得比其余的人重要。比方穿衣吃饭是多么简单的事,然而在这个世界里居然成为极重要的问题,就因为有一部分人要亏人自肥。再比方生死,这又是多么简单的事,无量数人和无量数物都已生过来死过去了。一个小虫被车轮压死了,或者一朵鲜花让狂风吹落了,在虫和花自己都决不值计较或留恋,而在人类则生老病死以后偏要加上一个苦字。这无非是因为人们希望造物主宰待他们自己应该比草木虫鱼特别优厚。

(3)因为如此着想,我把自己看作草木虫鱼的侪辈,草木虫鱼在风甘露中是那样活着,在炎暑寒冬中也是那样活着。像庄子所说的,他们“诱然皆生,而不知其所以生:同焉皆得,而不知其所得。”他们时而庆天跃渊,欣欣向荣,时而含葩敛翅,晏然蜇处,都顺着自然所赋予的那一副本性。他们决不计较生活应该是如何,决不追究生活是为着什么,也决不埋怨上天待他们特薄,把它们供人类宰割凌虐。在他们说,生活自身就是方法,生活自身也就是目的。从草木虫鱼的生活,我觉得一个经验。我不在生活以外别求生活方法,不在生活以外别求生活目的。世间少我一个,多我一个,或者我时而幸运,时而受灾祸侵逼,我以为这都无伤天地之和。如果问我,人们应该如何生活才好呢?我说,就顺着自然所给的本性生活着,像草木虫鱼一样。

(4)我拿人比禽兽,有人也许目为异端邪说。其实我如果要援引“经典”,称道孔孟以辩护我的见解,也并不是难事。孔子所谓“知命”,孟子所谓“尽性”,我都可以引申成一篇经义文,做我的护身符。然而我觉得这大可不必。我虽不把自己比旁人看得重要,我也不把自己看得比旁人分外低能。如果我的理由是理由,就不用仗先圣先贤的声威。

(5)但我平时很喜欢站在后台看人生。我只觉得对着这些纷纭扰攘的人和物,好比看图画,好比看小说,件件都有趣味。

(6)我有时看到人生的喜剧。前天我遇见一个小外官,她的下巴光光如也,和人说话时却常常用大拇指和食指在腮边捻一捻,像有胡须似的。他们说这是官气,我看到这种举动比看诙谐画还更有趣味。许多年前一位同事常常很气愤地向人说:“如果我是个女子,我至少已接到一尺厚的求婚书了!”偏偏他不是女子,这已经是喜剧;何况他又麻又丑,纵然他幸而为女子,也决不会有求婚书的麻烦,而他却以此沾沾自喜,这也算得喜剧中的喜剧了。这件事和英国文学家高尔司密的一段逸事一样有趣。他有一次陪几个女子在荷兰的小桥上散步,看见桥上行人个个都注意同行的女子,而没有一个人睬他自己,便扳起面孔很气愤地说:“哼,在别的地方也有这样的人看我!”如此类等的事,我天天都见得着。在闲静寂寞的时候,我把这一类的小事件从记忆中召回来,寻思玩味,觉得比抽烟饮茶更有味。老实说,假如说这个世界中没有曹雪芹所描述的刘姥姥,没有吴敬梓所描写的严贡生①,生命便不值得留恋了。我感谢刘姥姥严贡生一流人物,更甚于我感谢钱塘的潮和匡庐的瀑。

(7)人生的悲剧尤其能使我惊心动魄,许多人因为人生多悲剧而悲观厌世,我却以为人生有价值正因其有悲剧。我们所居的世界是最完美的,就因为它是最不完美的。这话表面看来,不通已极。但是实含有至理。因为倘若件件事都尽美尽善了,自然没有希望发生,更没有努力奋斗的必要。

(8)悲剧也就是人生一种缺陷,它好比洪涛巨浪,令人在平凡中见出庄严,在黑暗中见出光彩。假如荆轲真正刺中秦始皇,林黛玉真正嫁给了贾宝玉,也不过闹个平凡的收场,哪得叫千载以后的人唏嘘赞叹?毛声山评《琵琶记》②,说他有意要做“补天石”传奇十种,把古今悲剧都改几个收场,他没有实行,总算是一件幸事。人生本来要有悲剧才能算人生,你偏想把它一笔勾销,不说你勾销不去,就是勾销去了,人生反更索然寡趣。 (选自朱光潜《给青年的十二封信》,有删节)

【注】①严贡生:清人吴敬梓小说《儒林外史》中的人物,科举制下丑陋的儒生形象。②《琵琶记》:元人高明所撰南戏,写书蔡伯喈与赵五娘悲欢离合的故事。清人毛声山曾评《琵琶记》。

请简要分析阐述本文的论证思路,并说说本文采用的一种主要的论证方法及作用。

文章开门见山提出自己看待人生的两种方法。

接着分析第一种看待人生的方法:站在前台看人生,提出把自己看得和大自然万物一样的观点

然后深入分析第二种看待人生的方法:站在后台看人生的悲喜剧,提出喜剧让人对生命充满留恋和悲剧让生命更完整的观点。通篇采用比喻论证的手法,将对待人生的方法说得通俗易懂;易于接受。

3.海派文化和江南文化

熊月之

①近代上海跟江南有什么样的关系?从地域来讲,是局部与整体的关系;从空间性质来说,是城市与乡村、大城市与一般城镇的关系;从相互关系上说,是中心与腹地的关系。从上述三个维度来考察海派文化和江南文化的关联,我认为有五个方面。

②近代以前的上海地区文化,统属于江南文化。在文化地位上,苏州、杭州、南京等地高于上海。以上海与苏州而言,近代以前苏州为江南中心城市。苏州物产丰盈,多富商大户,多合商儒为一体的上流阶层,多文化名人。

③近代以前的上海县,扩大而至松江府,一直笼罩在苏州文化里,仰视苏州。苏州书画出名,上海人便模仿苏州书画。苏州戏剧出色,上海人便争赏苏州戏。苏州的家具、服饰、饮食,以及各类行为方式,都是上海人歆羡的对象。明清人形容上海城市发展不错,最好的表彰语便是“小苏州”。民国时期学者研究上海话语素,发现苏州语系占了75%。这也在一定程度上反映了海派文化对江南文化的继承关系。

④1860年代以后,上海经济、文化地位已超过苏州、南京、杭州。1900年,上海人口超过100万,已是中国最大城市。1947年,上海人口430万,南京103万,杭州61万,苏州39万,上海以外江南城市人口总和仅为309万。集聚到上海的人口绝大多数是江南人。1930年,江苏、浙江两省籍人占公共租界人口的88.4%,占华界人口的85.5%。1950年1月,江苏、浙江与上海本地籍人,占上海总人口的88.9%。近代上海人口中,江南人占了80%以上。

⑤近代外资企业,几乎全部集中在上海。华资企业,也主要集中在上海。到1923年累计,上海有华资企业312家,苏州、无锡、南京、杭州共106家。近代中国外资银行总部全部集中在上海,华资银行总部也大部分设在上海。太平天国战事以后,江南富户相当部分移居到上海,相应地也将财富带到了上海。

⑥密布的水网,黄浦江、苏州河两条重要的水路,沪宁、沪杭两条铁路,众多的公路,将上海与江南各地紧密地联系在一起。上海的人才、技术、资金以及文化、风习,都与江南各地有千丝万缕的联系。最典型就是有很多企业家,同时在上海和其他城市,一起创办企业。荣氏兄弟既在上海设厂,也在无锡设厂,两地技术相通,人才互动。刘国钧在常州办的大纶机器织布厂,技术人员都是从上海来的。

⑦文化与社会风气方面的辐射,几如浓雾罩地,无处不在。从照相机、留声机、自行车、电灯、电话,到西装、西餐、电影、跳舞,几乎都是先从西洋传入上海,再由上海传到江南各地。时论认为,苏州、杭州、南京、无锡等地都是“上海化”严重的地方。无锡被人们干脆称为“小上海”。

⑧上海仿佛是一只镕化人的洪炉,一切风俗习惯,便是这洪炉中的木材煤炭,最会镕化人的。但瞧无论那一省那一府那一县的人,到了上海不需一年,就会为上海的风俗习惯所镕化,化成了一个上海式的人,言与行两大条件,都会变成了上海式。至于一衣一履之微,那更不用说了。说也奇怪,不但是本国人容易上海化,连碧眼虬髯的外国人,也容易上海化,他们路远迢迢地到了上海,不多时自会变成一个上海式的外国人。(沧海客《上海观察谈》,《新上海》1925年第1期)

⑨1934年,有很多知识界名人讨论“上海明天”。曾觉之预言,异质文化经过会面、交流、交融,将会产生新的文化。上海就具有这种异质文化会面、交流、交融、化合的容受力与消化力,成为催生新文明的“洪炉”。

⑩人口规模越大,人们互动、交流机会便越多,创造与创新也越多。产业、人口、资金高度集聚,在市场经济作用下,必然刺激分工细密、技术创新与产品卓越。创造与创新的增长速率,通常远高于人口增长速率。

城市人口异质程度越高,不同文化相互之间差异越大,相互取长补短的概率越高,创新速率越大。

近代上海不光是中国特大城市,还是人口异质程度特别高的城市,在全中国所有城市当中,外国人、居住外侨比例最高的。这两个特点,导致了近代上海城市创新能力特强。

值得注意的是,集聚、创新的最突出之点,就是将爱乡观念升华为爱国主义。

各地来沪移民大多与移出地保持着广泛、持久而密切的联系。这使得上海的市场,犹如全国各地人共同开办的大超市,使得全国各地发生的事情都与上海有关,使得上海人对全国各地发生的事情特别关心,极易将爱乡情怀升华为爱国主义。

近代上海“一市三治”,日常生活中,租界市政建设先进,整洁卫生;华界落后肮脏,这极易刺激中国人的耻感文化。租界众多场所禁止华人入内。租界华人长时期只有纳税义务,没有参政权。诸如此类,都强烈刺激华人的爱国主义情感。

“一·二八”“八一三”日军两次侵略上海,直接轰炸、破坏的都主要是华界地区,而租界则基本完好。这种被辱、挨打、惨遭屠戮的在场效应,对于爱国情感的刺激,是任何远处的宣传都无法比拟的。

总之,作为近代上海城市文化概称的海派文化,是以江南文化为底蕴,以江南人口为主体,吸纳了众多其他地域文化因素,吸收了近代西方某些元素而形成的、代表中国文化前进方向的新文化。(选自《文汇报》2019年1月25日)

8.评析本文的行文思路。

答:________________________________________________________________________

答案 第①段,总领全文,从三个维度概括海派文化和江南文化的关联。②~ 段从继承、集聚、扩散、融合、创新五个方面分析海派文化和江南文化的关系以及海派文化特点。第 段总结全文,为海派文化下定义。全文结构以“总—分—总”形式呈现。

4.《数字人文的人文之维》

一般情况下,数字人文都被理解为以数字技术为方法,研究人文领域的相关问题。“数字”是方法,“人文”是对象。这种理解固然没错,但并不全面,原因在于,它只是将“人文”作为研究的对象来看待,忽略了研究的主体性问题,而主体性是人文研究非常重要的一个方面。正因如此,我们才会更强调人文研究中的“个性”“特色”以及研究者“情感”“悟性”等因素在研究活动中的介入。数字人文研究作为人文研究与数字技术的跨学科结合,同时包含了两个维度的趋向:其一是“人文研究数字化”,即用数字技术解决人文问题;其二是“数字技术人文化”,即以人文方式发展数字技术,让数字更人文。

作为研究方法的数字人文,其模式是将文化经典视为可编码的信息,将日常生活转换为可追溯的数据,将价值体系打上可识别的标签,运用自然语言处理技术、文本数据挖掘技术和可视化技术等,呈现出一个全新的数字化文本形态。数字人文研究者就是基于这一可视化的文本展开意义阐释。如果说那些作为“事实本身”的经典文献和行为活动相当于人文研究的“原初文本”的话,那么,经过数字人文方式处理过而形成的新的文本形态则是“次生文本”。相对于“原初文本”来说,“次生文本”毕竟与研究者之间“隔了一层”,需要充分调用研究者对“原初文本”的认知、对相关理论观念的理解以及对个人感性经验的体悟等。“次生文本”是寄生于“原初文本”的,但又对“原初文本”进行了数据化处理。这一过程本身就已包含了研究者的问题意识、理论预设和价值判断。“次生文本”既可能是对“原初文本”的抽象化还原,也有可能包含着对“原初文本”的颠覆性解构。从这个意义上说,将数字人文方法引入人文研究,将会极大地扩展和丰富人文研究的层次和内涵,成为人文研究的延伸和补充。

数字人文研究在知识产生方面要解决的问题,比传统的人文研究要复杂得多。一方面,它需要研究者拥有传统人文研究“说文(文本)解字(文字、图像等符号)”的能力,能够通过文献处理、文本分析和意义阐释,完成对相关信息的阅读和观看,进而获得对研究对象的感性经验和个人判断;另一方面,它还需要研究者拥有数字人文研究“看图(可视化图形)识字(数字、数据等信息)”的能力,能够从“次生文本”的各种图式、图形、符号、数字等信息中,形成对原初文本的意义挖掘和价值判断。进而,将两种研究方法做出的分析进行对比、参照,展开“原初文本”和“次生文本”之间交叉性质的反思性分析。

当然,以上两个特点的分析都建立在数字人文研究目前处于初级阶段基础上,初级阶段的主要问题是“技术化”和“文献化”比重偏大,根本特点是在“人—机”关系中“人”的因素还处于支配性地位。随着人工智能技术的发展,数字人文方法也会不断地升级换代,“人—机”关系也会出现“人”的因素支配性作用不断下降,甚至出现“机”对“人”的控制和替代的可能。这也使得一些人文学者对数字人文方法常常抱有一种本能的敌意,认为这一研究隔绝了研究者面对“原初文本”的感性经验,将人文研究认知、理解、阐释和判断的权力让渡给了计算机软件程序。究其原因其实是人文学者对数字人文方法的双重误判:第一重误判是对数字人文方法目前只能应用于人文研究初级阶段的蔑视,另一重误判则是受当前各种科幻大片渲染的超级人工智能技术带来的“后人类”“超人类”甚至“反人类”的技术恐慌。其实,我们对待数字人文的最好态度,既不是拥抱,也不是逃离,而是真诚的握手。

(摘编自曾军《数字人文的人文之维》)

1.请简要梳理材料的行文脉络。

答:________________________________________________________________________

答案 ①先简要介绍数字人文,指出其两个维度趋向。②然后分析“人文之维”的两个特点。③一是基于可视化文本展开意义阐释,会丰富人文研究的层次和内涵;二是要进行对比、参照,展开反思性分析。④最后预测数字人文的发展,指出应采取的正确态度。

活动2:段落论证层次

(

论点 论据 论证

) 话题观点意识(这段核心话题/对象/观点是什么)

层次结构意识:总分、对照、并列、递进式等

结构词句(总领句+过渡句+总结句)

关联词句(转折句+递进句+因果句等)

关键词句意识 反复词句

观点词句(议论句+情感句等)

1.罗丹的雕刻(2015江苏)

熊秉明

雕刻的发生源自一种人类的崇拜心理,无论是对神秘力的崇拜,对神的崇拜,或者对英雄的崇拜。把神像放在神龛里,把英雄像放在广场的高伟基座上,都表示这一种瞻仰或膜拜的情操。雕刻家把神与英雄的形象具体化。他的创作是社会交给他的任务。所以雕刻家在工作中,虽然有相当的自由,可以发挥个人才华,但是无论在内容上,在形式上,还要首先服从一个社会群体意识长期约定俗成的要求。有时,我们在庙宇装饰、纪念碑细部也看到日常生活的描写,有趣而抒情,然而那是附带的配曲。

16.请简要概述第一段的论述层次。(6分)

16.首先指出雕刻的发生源白人类的崇拜心理,接着论述雕刻家的创作要服从于约定俗成的社会要求,最后补充说明雕刻对日常生活的描写只是配曲。

2.论读书

林语堂

①读书本是一种心灵的活动。“万般皆下品,惟有读书高”,读书向来称为雅事乐事。但是现在雅事乐事已经不雅不乐了。今人读书,或为取资格,得学位;或为求爵禄,刮地皮;或为做走狗,拟宣言……诸如此类,皆非读书本旨,在我是看不起的。人之初生,都是好学好问,及其长成,受种种的俗见俗闻所蔽,毛孔骨节,如有一层包膜,失了聪明,逐渐顽腐。读书便是将此层蔽塞聪明的包膜剥下。能将此层剥下,才是读书人。

15.简要概括文章第①段的论证思路。(6分)

15.(6分)首先提出读书是心灵活动的观点,接着列举时人偏离读书本旨的现象,最后揭示读书的意义。

3.那烂陀重生的启示

戴志勇

⑤中国本来就有自由治学的传统。两千四百年前即已大盛的稷下学宫,是战国时期百家争鸣的强力发动场。自孔子打破“学在官府”而私人讲学,发展到南宋,有张栻主讲的岳麓书院,朱熹修复的白鹿洞书院……民间书院制度大备,终于形成成熟的私学体系。至明代,自王阳明创办或主持,阐扬心学宗旨的龙冈、贵阳、会稽等书院,一变而至批判心学流弊而倡实学的东林书院。这些书院,有求道不求仕的风骨,有自由辩难的学风,有友以辅仁的气场,有“风声雨声读书声,家事国事天下事”的入世情怀。黄宗羲,更是将是非与真理,提升至比天子更高的地位,恢复了以道统政的传统精义。正因看到了自由办学、自由讲学对皇权统治可能带来规制,明代才多次禁抑乃至禁毁民间书院。清代尽管对民间书院由提防改为“扶持”,但清政府的腐朽堕落,终归造成了思想的禁锢。

请简要分析文章第⑤段的行文思路。(6分)

——①首先提出“中国具有自由治学传统”的观点;②接着对中国历代自由治学传统进行梳理;③最后点明中国自由治学传统在明清日渐式微。(每点2分)

4.《咬文嚼字》选段

无论是阅读或是写作,字的难处在意义的确定与控制。字有直指的意义,有联想的意义。比如说“烟”,它的直指的意义,凡见过燃烧体冒烟的人都会明白,只是它的联想的意义迷离不易捉摸,它可联想到燃烧弹、鸦片烟榻、庙里焚香、“一川烟草”、“杨柳万条烟”、“烟光凝而暮山紫”、“蓝田日暖玉生烟”……种种境界。直指的意义载在字典上,有如月轮,明显而确实;联想的意义是文字在历史过程上所累积的种种关系,有如轮外圆晕,晕外霞光,其浓淡大小随人随时随地而各个不同,变化莫测。科学的文字愈限于直指的意义就愈精确,文学的文字有时却必须顾到联想的意义,尤其是在诗方面。直指的意义易用,联想的意义却难用。因为前者是固定的,后者是游离的;前者偏于类型,后者偏于个性。既是游离的,个别的,它就不易控制,而且它可以使意蕴丰富,也可以使意思含糊甚至于支离。比如说苏东坡的《惠山烹小龙团》诗里的三、四两句“独携天上小团月,来试人间第二泉”,“天上小团月”是由“小龙团”茶联想起来的,如果你不知道这个关联,原文就简直读不通;如果你不了解明月照着泉水和清茶泡在泉水里那一点共同的清沁肺腑的意味,也就失去原文的妙处。这两句诗的妙处就在不即不离、若隐若现之中。它比用“惠山泉水泡小龙团茶”一句话来得较丰富,也来得较含混有蕴藉。难处就在于含混中显得丰富。由“独携小龙团,来试惠山泉”变成“独携天上小团月,来试人间第二泉”,这是点铁成金。文学之所以为文学,就在这一点生发上面。

2.请简要概括该段的论述层次。

答:________________________________________________________________________

答案 ①首先提出该段的中心:字的难处在意义的确定与控制。②接着解释什么是字的直指意义和联想意义。③最后从两个方面阐释直指意义和联想意义的两个特点,重点阐述了联想意义难用的特点。

5.材料二2022

从科学研究最一般的程序来看,自然科学方法和社会科学方法是可以统一的,而且也是必须统一的,只可能存在着科学和伪科学的分界线,而不可能有不同研究对象和学科之间绝对的分界线。那么,人们会问,我们又怎样看待现在社会科学中分析事物“质的规定性”这种研究方法的功能呢?实际上它和科学方法是不矛盾的。因为目前社会科学中关于事物“质的规定性”的分析只能是对规律的哲学解释,它只能是认识的结果而不是出发点。有人之所以感到自然科学方法和它是对立的,一方面是对自然科学方法本质不了解,另一方面很多人错误地使用了分析“质的规定性”这一原则,把它当作研究的出发点而不是终点。当我们没有认识有关对象时,我们并不能科学地知道对象“质的规定性”是什么,当物理学家揭示力学规律以前,人们不可能知道天上行星和地上苹果在力学范畴中质的规定性是否一样。因此,先验地靠直观感觉和思辨来确定对象质的规定性,很容易落入错误的陷阱。它一旦成为构造理论选择材料的出发点,就很可能中断认识论中纠错和合理组织材料的程序。因此,正确的关于事物“质的规定性”只能在用科学方法认识有关对象后才能确定,它只能是对科学认识的哲学解释,因此它是不会同科学方法对立的。

(选编自金观涛、刘青峰《探讨自然科学和社会科学统一的方法》)

5.梳理材料二的论证思路。(4分)

5. ①首先提出观点:自然科学方法和社会科学方法必须统一(1分);②接着否定社会科学中分析事物“质的规定性”和自然科学方法对立的错误认识;(2分)③最后得出结论:“质的规定性”是对科学认识的哲学解释。(1分)