1《草原》课件(共47张PPT)

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第一单元 第1课

草原

第一课时

谈话、图片导入

同学们,有一个地方我特别向往,那儿天蓝地绿,有奔驰的骏马和雪白的绵羊。如果你到了那儿呀,一定会被那里无边无际的绿色所震撼。你们知道我所说的这个地方是哪里吗?

对,就是辽阔的大草原。现在,就让我们用眼睛、用耳朵,去感受一下草原的美吧!

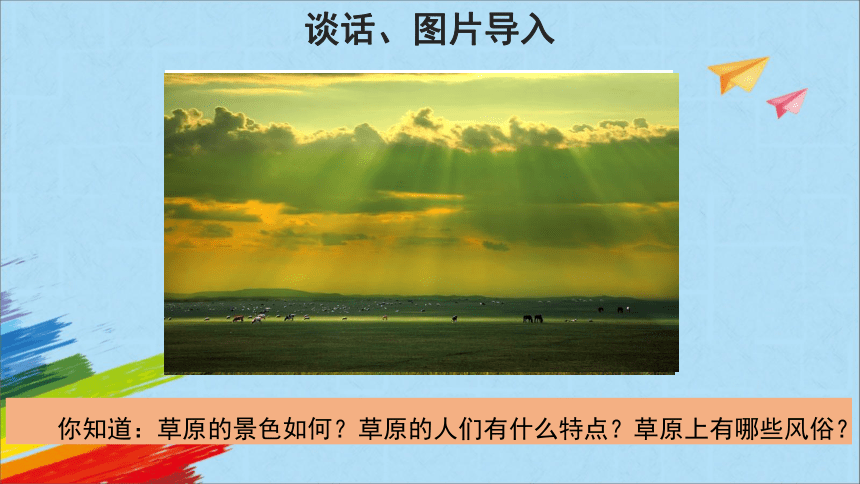

谈话、图片导入

你知道:草原的景色如何?草原的人们有什么特点?草原上有哪些风俗?

介绍作者

生平简介

文学成就

主要作品

老舍(1899-1966),满族,原名舒庆春,字舍予,北京人,作家。

老舍一生创作丰富,作品大多取材于市民生活。北京市人民政府授予他“人民艺术家”的称号。

长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》《老张的哲学》《二马》;剧本《龙须沟》《茶馆》等。

名言佳句

才华是刀刃,辛苦是磨刀石,再锋利的刀刃,若日久不磨,也会生锈。

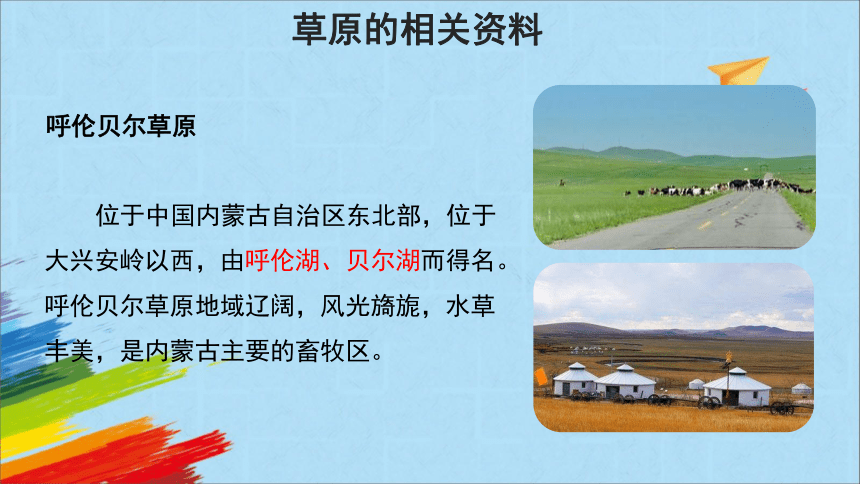

位于中国内蒙古自治区东北部,位于大兴安岭以西,由呼伦湖、贝尔湖而得名。呼伦贝尔草原地域辽阔,风光旖旎,水草丰美,是内蒙古主要的畜牧区。

草原的相关资料

呼伦贝尔草原

绿毯 渲染 勾勒 境界 鞭子 衣裳 彩虹 马蹄 豆腐 拘束 羞涩 摔跤 洒脱 飞驰 微笑

勾勒 目的地 蒙古包 好客 襟飘带舞

认识词语

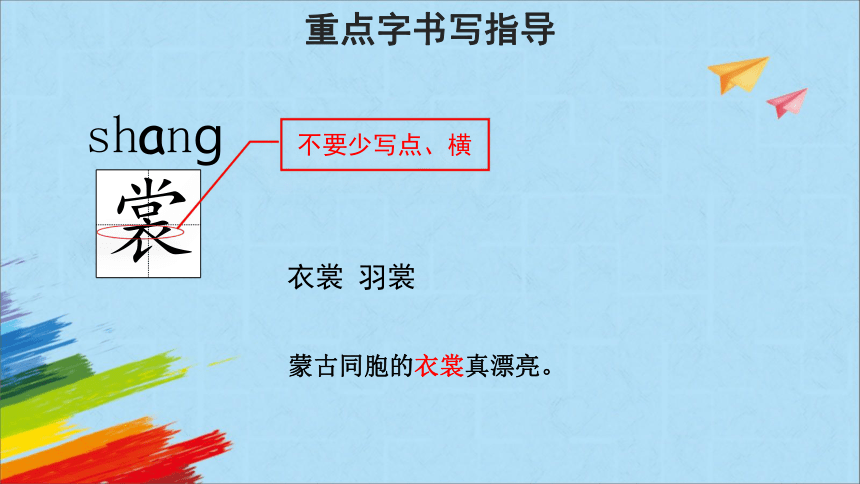

重点字书写指导

裳

shang

衣裳 羽裳

不要少写点、横

蒙古同胞的衣裳真漂亮。

词语解释

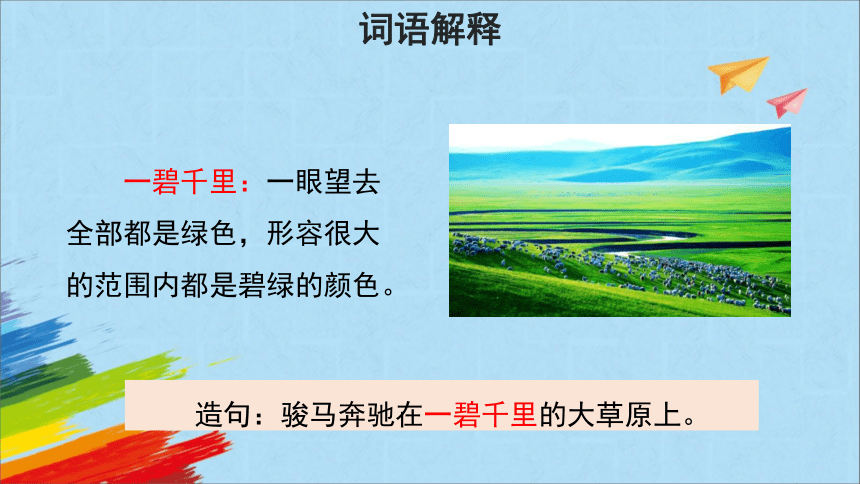

一碧千里:一眼望去全部都是绿色,形容很大的范围内都是碧绿的颜色。

造句:骏马奔驰在一碧千里的大草原上。

翠色欲流:翠绿的颜色好像就要流淌出来一样,形容绿到了极致。

造句:你看那杨树刚长出嫩叶,翠色欲流,惹人喜爱。

词语解释

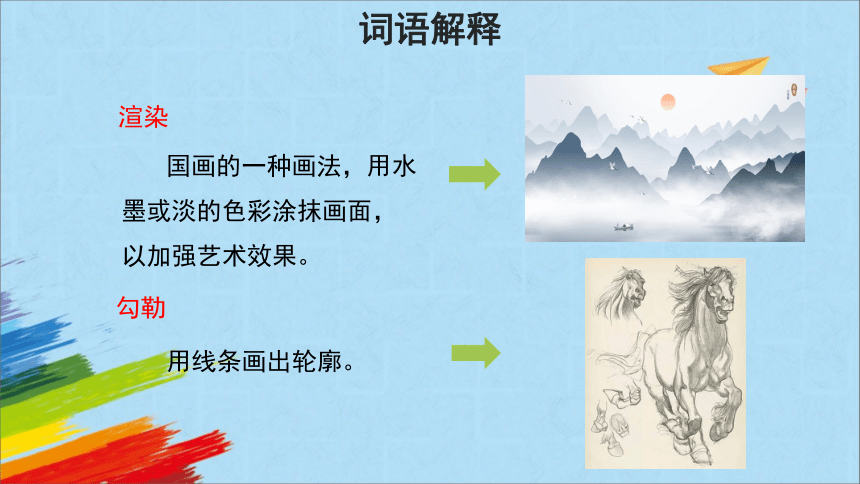

渲染

国画的一种画法,用水墨或淡的色彩涂抹画面,以加强艺术效果。

勾勒

用线条画出轮廓。

词语解释

再读课文,整体感知

自由朗读课文,找出文章的中心句。

蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

中心句:高度评价蒙汉两个民族的友谊天长地久。

内蒙古草原美丽的自然风光和蒙古族人民的热情好客。

作者老舍从哪些方面向我们介绍了草原?

再读课文,整体感知

这篇文章是按事情发展的先后顺序来写的。首先描绘了一望无际的草原美景,接着又展示了人们欢迎远方客人和草原联欢的隆重场面,最后写把酒话别,直至用“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳”收束全文。

作者是怎样安排这篇文章的行文线索的,与同学交流。

初见草原——迎客——待客——话别

再读课文,整体感知

思考:

课文分为哪几部分,根据每一部分的意思,小组讨论全文的层次划分。

第一部分(第 自然段):草原美景。

第二部分(第 自然段):喜迎远客,友好相见。第三部分(第 自然段):盛情款待,依依话别。

1

2-3

4-5

再读课文,整体感知

再读课文,整体感知

课文第1自然段可谓是描绘草原美景的经典之作,老舍先生是如何把草原的美丽风光展现出来的呢?请同学们默读第1自然段,边读边想象草原的美景。

再读课文,整体感知

草原美景使作者沉醉,在这种境界里,作者发出了怎样的感慨?

从这句话中你知道了什么?

这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。

这样美好的自然环境,让人感到无比的舒服,出乎意料的舒服。

小声吟唱

神奇美丽

再读课文,整体感知

这个物品既美观,又实用,既省钱,又环保,真是一个不错的发明。

用“既……又……既……又”写一句话。

再读课文,整体感知

那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。

草原的空气和城市的空气不一样,因为没有污染,所以更干净。

更多一层干净。

再读课文,整体感知

是怎样的景象让作者有了如此的感慨?

在天底下,一碧千里,而并不茫茫。

“一碧千里”在你脑海中是一幅怎样的画面?

大草原一眼望去全部都是绿色的。

再读课文,整体感知

还可以用哪些四字词语来表示 “绿”?

郁郁葱葱 青翠欲滴

“茫茫”是什么意思?同是写草原,为什么有的说“天苍苍,野茫茫”,老舍先生却说“一碧千里,而并不茫茫”呢?

“茫茫”的意思是没有边际看不清楚。

站在草原上,放眼望去,从脚下到云际,全被绿色主宰着,是那么辽阔,又是那么清晰,一切都尽收眼底。

再读课文,整体感知

羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。

绿色与白色的搭配,多么清新明丽、自然和谐的图画呀!

比喻:把草原比作无边的绿毯;把羊群比作白色的大花。

再读课文,整体感知

那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。

翠绿的颜色好像就要流淌出来一样,形容绿到了极致。

再读课文,整体感知

“翠”是“绿”的意思。为什么不用“绿”色欲流?

“翠”比一般的绿更鲜亮,更有光泽,绿得更丰富、更饱满,绿得好像快要流淌下来。

再读课文,整体感知

在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。

运用拟人的修辞手法。

“回味”即细细地回忆,品味。草原是骏马和大牛的天然牧场,这里风光如诗如画,因此连牛马都似乎陶醉了,像人一样在享受和回味。

再读课文,整体感知

现在请大家回顾一下,这一段作者主要写了什么?按什么顺序来写的呢

再读课文,整体感知

主要写草原的美丽景色和作者的感受。按从上到下的顺序来写的。

我觉得还有从整体到部分的写法。

因为作者先说“在天底下,一碧千里,而并不茫茫”这是总写草原给人的印象,而后面写平地、羊群、小丘这些都是分写。

我也能用自己的话写出一两句描写草原美景的句子或小诗。也可以用手中神奇的笔画一画草原美景。

地势平坦而辽阔,在远方有微微起伏,整个大地都被绿油油的草覆盖着,像铺了一层厚厚的地毯,在蓝天的映衬下,显得格外清新。

再读课文,整体感知

总结提高

、 是描写草原的词语,表现了草原的奇特美丽。

一碧千里

翠色欲流

总结提高

同学们,通过这节课的学习,大家感受到了内蒙古大草原的辽阔、碧绿与美丽。在这样美丽的地方,又生活着怎样的人呢?他们有着怎样的生活习惯,又会怎样迎接与招待老舍先生与他的朋友们呢?下节课我们再一起去看一看。

第二课时

作者是从哪些方面来写草原风光美的?

复习导入

上节课我们已经感受了草原的风光美,但大草原除了景美,这里的人更美。草原上的人们非常热情,现在就让我们再一次来到草原,感受那里的人情美。

复习导入

浏览课文,整体把握

草原的美丽风光令人陶醉,草原上的同胞又给作者留下了什么样的印象呢?

学生自由朗读课文第2-5自然段,用“ ”画出你认为写得好的关于主人迎客、相见、款待、话别的语句,想一想蒙古族人民给你留下了什么印象。

走了许久,远远地望见了一条迂回的明如玻璃的带子——河!牛羊多起来,也看到了马群,隐隐有鞭子的轻响。快了,快到了。忽然,像被一阵风吹来似的,远处的小丘上出现了一群马,马上的男女老少穿着各色的衣裳,群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。

比喻:把河和穿着各色的衣裳的男女老少分别比作带子、彩虹。

品读课文,感受热情

小讨论:和原句对比读,哪句话让你印象更为深刻

突出了河的特点

走了许久,远远地望见了一条河。

走了许久,远远地望见了一条迂回的明如玻璃的带子——河!

品读课文,感受热情

为什么说“像一条彩虹”向我们飞过来

品读课文,感受热情

蒙古同胞穿着节日的盛装,来到几十里外欢迎远客。多么热情呀!

老舍先生一个“飞”字让我们体会到蒙古族人民的急切心情,感受到蒙古同胞那种扑面而来的热情。

也不知道是谁的手,总是热乎乎地握着,握住不放。大家的语言不同,心可是一样。你说你的,我说我的,总的意思是民族团结互助。

思考:读这个句子,大家看到了什么?听到了什么?感受到了什么?

品读课文,感受热情

看到了不停地握手,听到了不停的说话声,感受到了蒙古族同胞的纯朴和热情。

歌声似乎比什么语言都更响亮,都更感人,不管唱的是什么,听者总会露出会心的微笑。

思考:如何理解“会心的微笑”?

品读课文,感受热情

主人和宾客间可能语言不通,但是音乐是没有语言的界限的,友谊是没有民族的界限的,美妙的歌声里传递着友爱、理解,大家不用语言交流,也可以感受到,所以会露出“会心的微笑”。

饭后,小伙子们表演套马、摔跤,姑娘们表演了民族舞蹈。

品读课文,感受热情

奶茶倒上了,奶豆腐摆上了,主客都盘腿坐下,谁都有礼貌,谁都又那么亲热,一点儿不拘束。不大一会儿,好客的主人端进来大盘子的手抓羊肉。干部向我们敬酒,七十岁的老翁向我们敬酒。我们回敬,主人再举杯,我们再回敬。

品读课文,感受热情

草原人民的热情好客还在哪些地方有体现?

太阳已经偏西,谁也不肯走。是啊!蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

这句话在文中的作用是什么?

点明中心

品读课文,感受热情

蒙古族和汉族人民之间的情谊很深,怎么舍得马上就分别!

大家站在夕阳下无边无际的大草原上,相互倾诉着惜别之情。

品读课文,感受热情

课文的主要内容是写作者的一次访问活动,为什么要以“草原”为题呢?

草原是蒙古族同胞的家园,课文前面写了草原的风光美,后面写了人情美。风光美和人情美都表现了作者对草原的赞美和依恋,整篇课文都是围绕着“草原”来展开的,因此以“草原”为题。

《草原》这篇课文具体写了作者见到的草原美景和蒙古族人民热情好客、远道迎客、盛情款待客人的情景。草原的风光美和蒙古族人民迎客、待客的人情美都给我们留下了深刻印象。草原上的美丽风光让我们深深陶醉,草原人民的热情好客更使我们深受感动。民族团结互助是大家共同的心愿。同学们,让我们为中华民族团结大业贡献自己的一份力量吧。

总结概括

这篇文章要多读,有感情地读,读出其中的美感和情感。在读的过程中,我们仿佛置身于老舍先生笔下的大草原中,那里的美无处不在,天美、地美、牛羊美、人美、歌美、舞蹈美……但是老舍先生的这篇文章写于五六十年前,今天的大草原又是怎样的呢?如果有机会,希望同学们能亲自去大草原看一看!

总结概括

能力提升

小练笔:写一写家乡的某处景物。

要求:100—200字,运用比喻、拟人等修辞手法,使用情景交融的写法。

提示:在《草原》一课中,我们赏析了一些比喻句和拟人句,这两种修辞手法使句子表达更生动,可以进行借鉴;情景交融则是《草原》的主要写法,要把写景和抒情自然地融合到一起,注意抒情的穿插要安排合理,不可太生硬。

背诵课文第1自然段;摘抄自己喜欢的句子,丰富积累。

作业布置

第一单元 第1课

草原

第一课时

谈话、图片导入

同学们,有一个地方我特别向往,那儿天蓝地绿,有奔驰的骏马和雪白的绵羊。如果你到了那儿呀,一定会被那里无边无际的绿色所震撼。你们知道我所说的这个地方是哪里吗?

对,就是辽阔的大草原。现在,就让我们用眼睛、用耳朵,去感受一下草原的美吧!

谈话、图片导入

你知道:草原的景色如何?草原的人们有什么特点?草原上有哪些风俗?

介绍作者

生平简介

文学成就

主要作品

老舍(1899-1966),满族,原名舒庆春,字舍予,北京人,作家。

老舍一生创作丰富,作品大多取材于市民生活。北京市人民政府授予他“人民艺术家”的称号。

长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》《老张的哲学》《二马》;剧本《龙须沟》《茶馆》等。

名言佳句

才华是刀刃,辛苦是磨刀石,再锋利的刀刃,若日久不磨,也会生锈。

位于中国内蒙古自治区东北部,位于大兴安岭以西,由呼伦湖、贝尔湖而得名。呼伦贝尔草原地域辽阔,风光旖旎,水草丰美,是内蒙古主要的畜牧区。

草原的相关资料

呼伦贝尔草原

绿毯 渲染 勾勒 境界 鞭子 衣裳 彩虹 马蹄 豆腐 拘束 羞涩 摔跤 洒脱 飞驰 微笑

勾勒 目的地 蒙古包 好客 襟飘带舞

认识词语

重点字书写指导

裳

shang

衣裳 羽裳

不要少写点、横

蒙古同胞的衣裳真漂亮。

词语解释

一碧千里:一眼望去全部都是绿色,形容很大的范围内都是碧绿的颜色。

造句:骏马奔驰在一碧千里的大草原上。

翠色欲流:翠绿的颜色好像就要流淌出来一样,形容绿到了极致。

造句:你看那杨树刚长出嫩叶,翠色欲流,惹人喜爱。

词语解释

渲染

国画的一种画法,用水墨或淡的色彩涂抹画面,以加强艺术效果。

勾勒

用线条画出轮廓。

词语解释

再读课文,整体感知

自由朗读课文,找出文章的中心句。

蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

中心句:高度评价蒙汉两个民族的友谊天长地久。

内蒙古草原美丽的自然风光和蒙古族人民的热情好客。

作者老舍从哪些方面向我们介绍了草原?

再读课文,整体感知

这篇文章是按事情发展的先后顺序来写的。首先描绘了一望无际的草原美景,接着又展示了人们欢迎远方客人和草原联欢的隆重场面,最后写把酒话别,直至用“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳”收束全文。

作者是怎样安排这篇文章的行文线索的,与同学交流。

初见草原——迎客——待客——话别

再读课文,整体感知

思考:

课文分为哪几部分,根据每一部分的意思,小组讨论全文的层次划分。

第一部分(第 自然段):草原美景。

第二部分(第 自然段):喜迎远客,友好相见。第三部分(第 自然段):盛情款待,依依话别。

1

2-3

4-5

再读课文,整体感知

再读课文,整体感知

课文第1自然段可谓是描绘草原美景的经典之作,老舍先生是如何把草原的美丽风光展现出来的呢?请同学们默读第1自然段,边读边想象草原的美景。

再读课文,整体感知

草原美景使作者沉醉,在这种境界里,作者发出了怎样的感慨?

从这句话中你知道了什么?

这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。

这样美好的自然环境,让人感到无比的舒服,出乎意料的舒服。

小声吟唱

神奇美丽

再读课文,整体感知

这个物品既美观,又实用,既省钱,又环保,真是一个不错的发明。

用“既……又……既……又”写一句话。

再读课文,整体感知

那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。

草原的空气和城市的空气不一样,因为没有污染,所以更干净。

更多一层干净。

再读课文,整体感知

是怎样的景象让作者有了如此的感慨?

在天底下,一碧千里,而并不茫茫。

“一碧千里”在你脑海中是一幅怎样的画面?

大草原一眼望去全部都是绿色的。

再读课文,整体感知

还可以用哪些四字词语来表示 “绿”?

郁郁葱葱 青翠欲滴

“茫茫”是什么意思?同是写草原,为什么有的说“天苍苍,野茫茫”,老舍先生却说“一碧千里,而并不茫茫”呢?

“茫茫”的意思是没有边际看不清楚。

站在草原上,放眼望去,从脚下到云际,全被绿色主宰着,是那么辽阔,又是那么清晰,一切都尽收眼底。

再读课文,整体感知

羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。

绿色与白色的搭配,多么清新明丽、自然和谐的图画呀!

比喻:把草原比作无边的绿毯;把羊群比作白色的大花。

再读课文,整体感知

那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。

翠绿的颜色好像就要流淌出来一样,形容绿到了极致。

再读课文,整体感知

“翠”是“绿”的意思。为什么不用“绿”色欲流?

“翠”比一般的绿更鲜亮,更有光泽,绿得更丰富、更饱满,绿得好像快要流淌下来。

再读课文,整体感知

在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。

运用拟人的修辞手法。

“回味”即细细地回忆,品味。草原是骏马和大牛的天然牧场,这里风光如诗如画,因此连牛马都似乎陶醉了,像人一样在享受和回味。

再读课文,整体感知

现在请大家回顾一下,这一段作者主要写了什么?按什么顺序来写的呢

再读课文,整体感知

主要写草原的美丽景色和作者的感受。按从上到下的顺序来写的。

我觉得还有从整体到部分的写法。

因为作者先说“在天底下,一碧千里,而并不茫茫”这是总写草原给人的印象,而后面写平地、羊群、小丘这些都是分写。

我也能用自己的话写出一两句描写草原美景的句子或小诗。也可以用手中神奇的笔画一画草原美景。

地势平坦而辽阔,在远方有微微起伏,整个大地都被绿油油的草覆盖着,像铺了一层厚厚的地毯,在蓝天的映衬下,显得格外清新。

再读课文,整体感知

总结提高

、 是描写草原的词语,表现了草原的奇特美丽。

一碧千里

翠色欲流

总结提高

同学们,通过这节课的学习,大家感受到了内蒙古大草原的辽阔、碧绿与美丽。在这样美丽的地方,又生活着怎样的人呢?他们有着怎样的生活习惯,又会怎样迎接与招待老舍先生与他的朋友们呢?下节课我们再一起去看一看。

第二课时

作者是从哪些方面来写草原风光美的?

复习导入

上节课我们已经感受了草原的风光美,但大草原除了景美,这里的人更美。草原上的人们非常热情,现在就让我们再一次来到草原,感受那里的人情美。

复习导入

浏览课文,整体把握

草原的美丽风光令人陶醉,草原上的同胞又给作者留下了什么样的印象呢?

学生自由朗读课文第2-5自然段,用“ ”画出你认为写得好的关于主人迎客、相见、款待、话别的语句,想一想蒙古族人民给你留下了什么印象。

走了许久,远远地望见了一条迂回的明如玻璃的带子——河!牛羊多起来,也看到了马群,隐隐有鞭子的轻响。快了,快到了。忽然,像被一阵风吹来似的,远处的小丘上出现了一群马,马上的男女老少穿着各色的衣裳,群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。

比喻:把河和穿着各色的衣裳的男女老少分别比作带子、彩虹。

品读课文,感受热情

小讨论:和原句对比读,哪句话让你印象更为深刻

突出了河的特点

走了许久,远远地望见了一条河。

走了许久,远远地望见了一条迂回的明如玻璃的带子——河!

品读课文,感受热情

为什么说“像一条彩虹”向我们飞过来

品读课文,感受热情

蒙古同胞穿着节日的盛装,来到几十里外欢迎远客。多么热情呀!

老舍先生一个“飞”字让我们体会到蒙古族人民的急切心情,感受到蒙古同胞那种扑面而来的热情。

也不知道是谁的手,总是热乎乎地握着,握住不放。大家的语言不同,心可是一样。你说你的,我说我的,总的意思是民族团结互助。

思考:读这个句子,大家看到了什么?听到了什么?感受到了什么?

品读课文,感受热情

看到了不停地握手,听到了不停的说话声,感受到了蒙古族同胞的纯朴和热情。

歌声似乎比什么语言都更响亮,都更感人,不管唱的是什么,听者总会露出会心的微笑。

思考:如何理解“会心的微笑”?

品读课文,感受热情

主人和宾客间可能语言不通,但是音乐是没有语言的界限的,友谊是没有民族的界限的,美妙的歌声里传递着友爱、理解,大家不用语言交流,也可以感受到,所以会露出“会心的微笑”。

饭后,小伙子们表演套马、摔跤,姑娘们表演了民族舞蹈。

品读课文,感受热情

奶茶倒上了,奶豆腐摆上了,主客都盘腿坐下,谁都有礼貌,谁都又那么亲热,一点儿不拘束。不大一会儿,好客的主人端进来大盘子的手抓羊肉。干部向我们敬酒,七十岁的老翁向我们敬酒。我们回敬,主人再举杯,我们再回敬。

品读课文,感受热情

草原人民的热情好客还在哪些地方有体现?

太阳已经偏西,谁也不肯走。是啊!蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

这句话在文中的作用是什么?

点明中心

品读课文,感受热情

蒙古族和汉族人民之间的情谊很深,怎么舍得马上就分别!

大家站在夕阳下无边无际的大草原上,相互倾诉着惜别之情。

品读课文,感受热情

课文的主要内容是写作者的一次访问活动,为什么要以“草原”为题呢?

草原是蒙古族同胞的家园,课文前面写了草原的风光美,后面写了人情美。风光美和人情美都表现了作者对草原的赞美和依恋,整篇课文都是围绕着“草原”来展开的,因此以“草原”为题。

《草原》这篇课文具体写了作者见到的草原美景和蒙古族人民热情好客、远道迎客、盛情款待客人的情景。草原的风光美和蒙古族人民迎客、待客的人情美都给我们留下了深刻印象。草原上的美丽风光让我们深深陶醉,草原人民的热情好客更使我们深受感动。民族团结互助是大家共同的心愿。同学们,让我们为中华民族团结大业贡献自己的一份力量吧。

总结概括

这篇文章要多读,有感情地读,读出其中的美感和情感。在读的过程中,我们仿佛置身于老舍先生笔下的大草原中,那里的美无处不在,天美、地美、牛羊美、人美、歌美、舞蹈美……但是老舍先生的这篇文章写于五六十年前,今天的大草原又是怎样的呢?如果有机会,希望同学们能亲自去大草原看一看!

总结概括

能力提升

小练笔:写一写家乡的某处景物。

要求:100—200字,运用比喻、拟人等修辞手法,使用情景交融的写法。

提示:在《草原》一课中,我们赏析了一些比喻句和拟人句,这两种修辞手法使句子表达更生动,可以进行借鉴;情景交融则是《草原》的主要写法,要把写景和抒情自然地融合到一起,注意抒情的穿插要安排合理,不可太生硬。

背诵课文第1自然段;摘抄自己喜欢的句子,丰富积累。

作业布置

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地