人教版六年级上册数学《百分数涨跌幅问题》教学方案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版六年级上册数学《百分数涨跌幅问题》教学方案(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 294.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-10-18 14:45:07 | ||

图片预览

文档简介

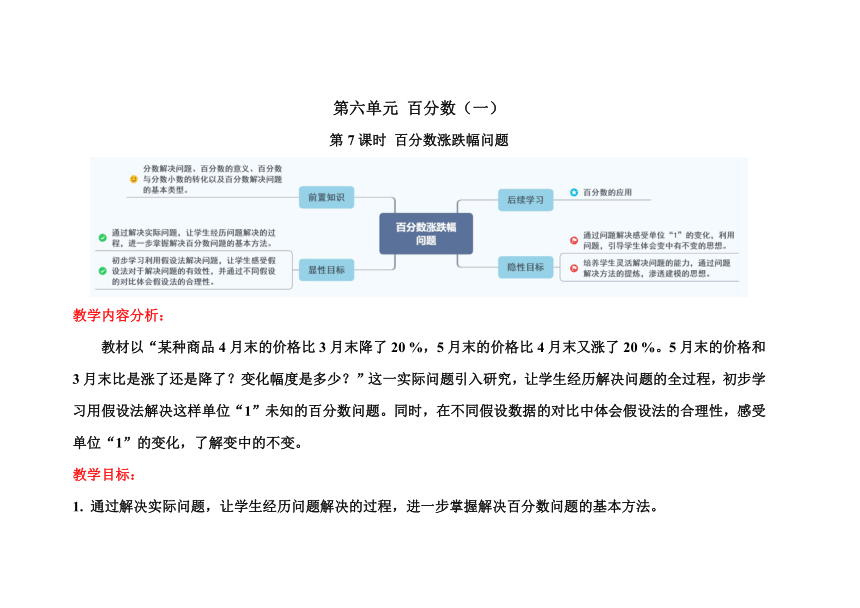

第六单元 百分数(一)

第7课时 百分数涨跌幅问题

教学内容分析:

教材以“某种商品4月末的价格比3月末降了20 %,5月末的价格比4月末又涨了20 %。5月末的价格和 3月末比是涨了还是降了?变化幅度是多少?”这一实际问题引入研究,让学生经历解决问题的全过程,初步学习用假设法解决这样单位“1”未知的百分数问题。同时,在不同假设数据的对比中体会假设法的合理性,感受单位“1”的变化,了解变中的不变。

教学目标:

1. 通过解决实际问题,让学生经历问题解决的过程,进一步掌握解决百分数问题的基本方法。

2. 初步学习利用假设法解决问题,让学生感受假设法对于解决问题的有效性,并通过不同假设的对比体会假设法的合理性。

3. 通过问题解决感受单位“1”的变化,利用问题,引导学生体会变中有不变的思想。

4. 培养学生灵活解决问题的能力,通过问题解决方法的提炼,渗透建模的思想。

教学重点:

通过问题解决初步学习利用假设法解决问题,进一步掌握百分数解决问题的基本方法。

教学难点:

在问题解决过程中感受单位“1”的变化,利用问题,引导学生体会变中有不变的思想。

教学过程:

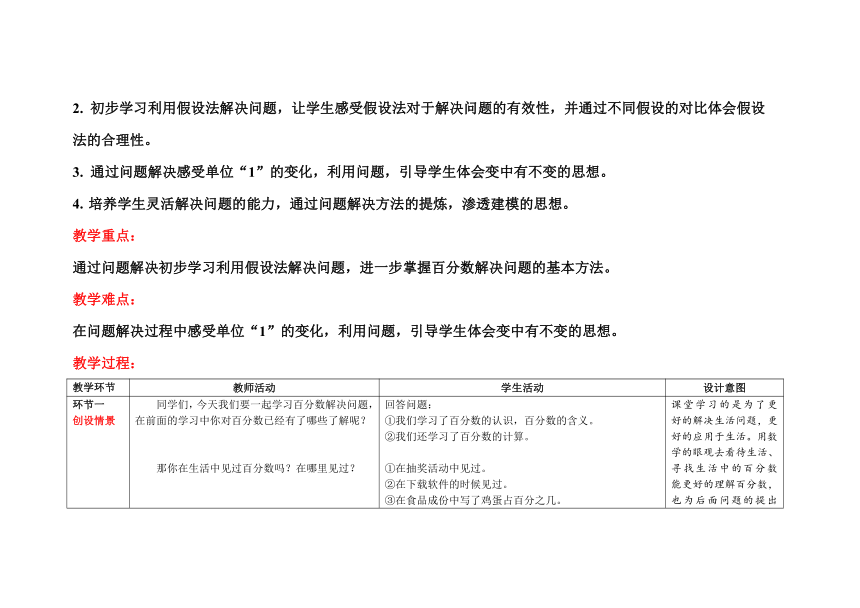

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一 创设情景 同学们,今天我们要一起学习百分数解决问题,在前面的学习中你对百分数已经有了哪些了解呢? 那你在生活中见过百分数吗?在哪里见过? 回答问题: ①我们学习了百分数的认识,百分数的含义。 ②我们还学习了百分数的计算。 ①在抽奖活动中见过。 ②在下载软件的时候见过。 ③在食品成份中写了鸡蛋占百分之几。 课堂学习的是为了更好的解决生活问题,更好的应用于生活。用数学的眼观去看待生活、寻找生活中的百分数能更好的理解百分数,也为后面问题的提出做了很好的铺垫。

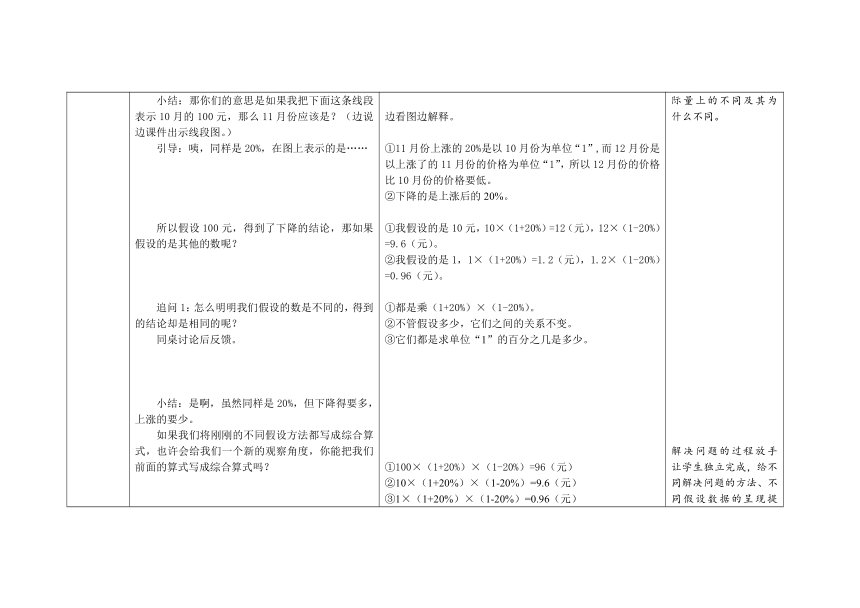

环节二 探究新知 1.解读信息,引发质疑。 前几天老师看到了一则和百分数有关的小广告,今天和大家一起分享一下: 看了这则促销的消息,你有什么想说的吗? 追问:哪里有错呢? 小结、提问:同学们能用数学的眼光分析生活中的问题并能提出质疑,非常棒!那么最后的价格是真的恢复到了10月份的价格,还是像我们同学所说的和10月份相比会有些变化呢? 2.解决问题,学习假设。 如果交给你,你能解决吗?请把你的想法写下来。 反馈学生想法。 追问1:为什么用120去乘? 小结:那你们的意思是如果我把下面这条线段表示10月的100元,那么11月份应该是?(边说边课件出示线段图。) 引导:咦,同样是20%,在图上表示的是…… 所以假设100元,得到了下降的结论,那如果假设的是其他的数呢? 追问1:怎么明明我们假设的数是不同的,得到的结论却是相同的呢? 同桌讨论后反馈。 小结:是啊,虽然同样是20%,但下降得要多,上涨的要少。 如果我们将刚刚的不同假设方法都写成综合算式,也许会给我们一个新的观察角度,你能把我们前面的算式写成综合算式吗? 观察这些综合算式,你又有什么新的发现? 追问2:在这里就是求单位“1”的百分之几呢? 师生一起看着算式: 100×(1+20%)×(1-20%)=96 120% × 80% 96%(0.96) 追问3:那把单位“1”假设成a可以吗? 追问4:a乘96%,乘一个比1小的数,结果…… 最后结果下降了,你知道下降了百分之几吗? 追问:这个4%就是下降的幅度。这个下降的幅度和前面假设是多少有关系吗? 小结:所以以后碰到这样的问题,可以假设一个数来帮助我们解决问题。 3.变式练习,渗透模型。 刚刚我们研究自行车价格,发现自行车价格先经过了上涨,又下降,最后结果是下降了4%。(边说边出示折线统计图)先上涨后下降,结果是下降了,那么…… 先下降后上涨,你觉得结果会是怎样的呢? 请生算一算后反馈。 明明现在变成了先降后涨,怎么结果还是和先涨后降是一样的呀? 小结、提问:表面上看,变化过程是不一样的,但变化的结果和变化的幅度是一样的。先下降20%,后上涨20%,最后是下降了。那如果还是先下降20%,后上涨30%呢?你是怎么知道的? 刚刚咱们下降20%,上涨20%,结论是降了,下降20%,上涨30%,是涨了。那店家不是想恢复到10月份的价格嘛,那上涨百分之多少能恢复到原价呢? 你能通过计算算出来吗?试一试! 反馈想法。 小结:也就是求100比80多了百分之几。我们可以从不同的角度来解答恢复到原价需要上涨百分之几。我们通过计算发现,如果上涨幅度和下降幅度是一样的话,绝对不会和原价相等。 下降20%,要上涨25%才能回到原价,这是为什么呢? 小结:看来在我们百分数解决问题中单位“1”的变化对最后的解题起着很大的作用,所以我们要找清单位“1”。 ①12月1日去买比较好! ②我觉得这则信息有错误。 我觉得他不能恢复到10月份的价格,会和10月份的价格有一些变化。 假设10月份的价格是100元,分别计算11月份和12月份对应的价格。 11月:100×(1+20%)=120(元) 12月:120×(1-20%)=96(元) 因为12月价格比11月下降了11月份的20%。 边看图边解释。 ①11月份上涨的20%是以10月份为单位“1”,而12月份是以上涨了的11月份的价格为单位“1”,所以12月份的价格比10月份的价格要低。 ②下降的是上涨后的20%。 ①我假设的是10元,10×(1+20%)=12(元),12×(1-20%)=9.6(元)。 ②我假设的是1,1×(1+20%)=1.2(元),1.2×(1-20%)=0.96(元)。 ①都是乘(1+20%)×(1-20%)。 ②不管假设多少,它们之间的关系不变。 ③它们都是求单位“1”的百分之几是多少。 ①100×(1+20%)×(1-20%)=96(元) ②10×(1+20%)×(1-20%)=9.6(元) ③1×(1+20%)×(1-20%)=0.96(元) ①求单位“1”的96%。 ②就是求单位“1”的120%的80%,也就是120%×80%=96% ①可以! ②那就变成了求a的96%。 ①比a小。 ②结果是0.96a。 下降了4% 没有 如果是先下降后上涨呢? ①上涨了。 ②我觉得还是下降了。 ①100×(1-20%)×(1+20%)=96(元) ②1×(1-20%)×(1+20%)=0.96(元) ③a×(1-20%)×(1+20%)=0.96a(元) ①因为下降的20%还是比上涨的20%多。 ②不管是先降后涨还是先涨后降,都是计算一个数的96%。 ③其实就是乘法交换律,(1-20%)和(1+20%)交换了一下而已。 ①肯定是涨了! ②涨了,而且是涨了4%。 100×(1-20%)×(1+30%)=104(元) ①应该是25%。 ②肯定是在20%和30%之间。 ①上涨25%,我是想0.8乘以几等于1。 ②0.8乘1.25正好等于1。 ③利用方程可以解决。 ④下降后是80元,涨回到100元,要涨20元,20元是80元的25%。 还是因为单位“1”。 没有直接提出问题,而是让学生自己分析发现问题,并提升学生的问题作为课堂研究的主问题,不仅能让学生带着思考解读信息,而且激发了学生提出问题、解决问题的热情。 借助线段图,为学习有困难的孩子提供了思考的直观工具,理清了三者之间的关系。同时,也利用线段图的直观冲击让学生进一步理解两个20%在表示实际量上的不同及其为什么不同。 解决问题的过程放手让学生独立完成,给不同解决问题的方法、不同假设数据的呈现提供了可能。而后利用综合算式,将这些不同的情况进行对比,让学生由模糊变得清晰:这类解决问题无论多么复杂都可以化繁为简为“求一个数的几分之几是多少。” 通过先涨后降和先降后涨两种情况的对比,使学生进一步熟练的假设法的使用,也进一步理解了这类题型的意义。而通过“涨百分之多少能回到原价?”问题的解决则更进一步理解的单位“1”对于百分数的意义。同时,也通过两者的结果相同,让学生体会到了变中有不变的思想。

环节三 巩固新知 练习1:选择题。 (1)某市市民健身的人数5月份比4月份增长了10%,6月份比5月份增长了20%,则两个月增长了( )% A.22 B.30 C.32 D.38 (2)四家商场同一种商品的价格都发生了变化,情况如下。现价与原价一样的是( ) A.先降价20%,再涨价20% B.先降价20%,再涨价25% C.先涨价20%,再降价25% D.先涨价25%,再降价25% 练习2:东东今年开学时的体重比去年增加了10%,经过近三个月的锻炼,他的体重终于减轻了10%,东东现在的体重与去年相比轻了还是重了?变化幅度是多少? 答案:C B 1×(1+10%)×(1-10%)=0.99 0.99<1,所以现在的体重和去年比,轻了。 下降的幅度:(1-0.99)÷1=1% 通过练习呈现同时上涨、同时下降或者先涨后降、先降后涨等不同的情况,在变式中练习,在变式中巩固,在变式中体会不变。

环节四 课堂小结 你有什么收获? 学会了解决这样单位“1”未知的百分数问题的方法。 知道了无论假设什么数,得到的结果都是相同的。 在解决这样的问题时一定要看清楚单位“1”的变化。 鼓励学生畅谈自己的收获和体会,小结课堂,提升总结、表达能力。

环节五 布置作业 教材P91做一做第3题 教材P93第11~14题

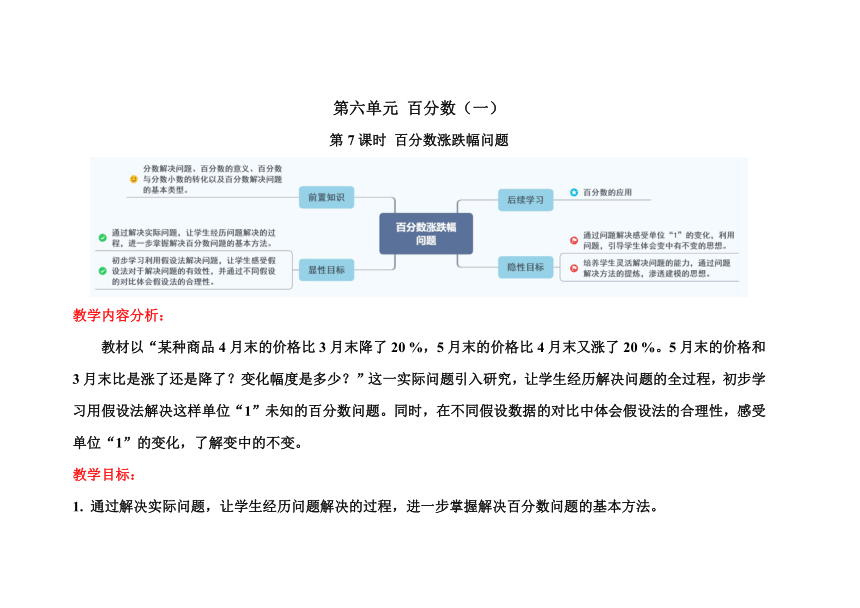

第7课时 百分数涨跌幅问题

教学内容分析:

教材以“某种商品4月末的价格比3月末降了20 %,5月末的价格比4月末又涨了20 %。5月末的价格和 3月末比是涨了还是降了?变化幅度是多少?”这一实际问题引入研究,让学生经历解决问题的全过程,初步学习用假设法解决这样单位“1”未知的百分数问题。同时,在不同假设数据的对比中体会假设法的合理性,感受单位“1”的变化,了解变中的不变。

教学目标:

1. 通过解决实际问题,让学生经历问题解决的过程,进一步掌握解决百分数问题的基本方法。

2. 初步学习利用假设法解决问题,让学生感受假设法对于解决问题的有效性,并通过不同假设的对比体会假设法的合理性。

3. 通过问题解决感受单位“1”的变化,利用问题,引导学生体会变中有不变的思想。

4. 培养学生灵活解决问题的能力,通过问题解决方法的提炼,渗透建模的思想。

教学重点:

通过问题解决初步学习利用假设法解决问题,进一步掌握百分数解决问题的基本方法。

教学难点:

在问题解决过程中感受单位“1”的变化,利用问题,引导学生体会变中有不变的思想。

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一 创设情景 同学们,今天我们要一起学习百分数解决问题,在前面的学习中你对百分数已经有了哪些了解呢? 那你在生活中见过百分数吗?在哪里见过? 回答问题: ①我们学习了百分数的认识,百分数的含义。 ②我们还学习了百分数的计算。 ①在抽奖活动中见过。 ②在下载软件的时候见过。 ③在食品成份中写了鸡蛋占百分之几。 课堂学习的是为了更好的解决生活问题,更好的应用于生活。用数学的眼观去看待生活、寻找生活中的百分数能更好的理解百分数,也为后面问题的提出做了很好的铺垫。

环节二 探究新知 1.解读信息,引发质疑。 前几天老师看到了一则和百分数有关的小广告,今天和大家一起分享一下: 看了这则促销的消息,你有什么想说的吗? 追问:哪里有错呢? 小结、提问:同学们能用数学的眼光分析生活中的问题并能提出质疑,非常棒!那么最后的价格是真的恢复到了10月份的价格,还是像我们同学所说的和10月份相比会有些变化呢? 2.解决问题,学习假设。 如果交给你,你能解决吗?请把你的想法写下来。 反馈学生想法。 追问1:为什么用120去乘? 小结:那你们的意思是如果我把下面这条线段表示10月的100元,那么11月份应该是?(边说边课件出示线段图。) 引导:咦,同样是20%,在图上表示的是…… 所以假设100元,得到了下降的结论,那如果假设的是其他的数呢? 追问1:怎么明明我们假设的数是不同的,得到的结论却是相同的呢? 同桌讨论后反馈。 小结:是啊,虽然同样是20%,但下降得要多,上涨的要少。 如果我们将刚刚的不同假设方法都写成综合算式,也许会给我们一个新的观察角度,你能把我们前面的算式写成综合算式吗? 观察这些综合算式,你又有什么新的发现? 追问2:在这里就是求单位“1”的百分之几呢? 师生一起看着算式: 100×(1+20%)×(1-20%)=96 120% × 80% 96%(0.96) 追问3:那把单位“1”假设成a可以吗? 追问4:a乘96%,乘一个比1小的数,结果…… 最后结果下降了,你知道下降了百分之几吗? 追问:这个4%就是下降的幅度。这个下降的幅度和前面假设是多少有关系吗? 小结:所以以后碰到这样的问题,可以假设一个数来帮助我们解决问题。 3.变式练习,渗透模型。 刚刚我们研究自行车价格,发现自行车价格先经过了上涨,又下降,最后结果是下降了4%。(边说边出示折线统计图)先上涨后下降,结果是下降了,那么…… 先下降后上涨,你觉得结果会是怎样的呢? 请生算一算后反馈。 明明现在变成了先降后涨,怎么结果还是和先涨后降是一样的呀? 小结、提问:表面上看,变化过程是不一样的,但变化的结果和变化的幅度是一样的。先下降20%,后上涨20%,最后是下降了。那如果还是先下降20%,后上涨30%呢?你是怎么知道的? 刚刚咱们下降20%,上涨20%,结论是降了,下降20%,上涨30%,是涨了。那店家不是想恢复到10月份的价格嘛,那上涨百分之多少能恢复到原价呢? 你能通过计算算出来吗?试一试! 反馈想法。 小结:也就是求100比80多了百分之几。我们可以从不同的角度来解答恢复到原价需要上涨百分之几。我们通过计算发现,如果上涨幅度和下降幅度是一样的话,绝对不会和原价相等。 下降20%,要上涨25%才能回到原价,这是为什么呢? 小结:看来在我们百分数解决问题中单位“1”的变化对最后的解题起着很大的作用,所以我们要找清单位“1”。 ①12月1日去买比较好! ②我觉得这则信息有错误。 我觉得他不能恢复到10月份的价格,会和10月份的价格有一些变化。 假设10月份的价格是100元,分别计算11月份和12月份对应的价格。 11月:100×(1+20%)=120(元) 12月:120×(1-20%)=96(元) 因为12月价格比11月下降了11月份的20%。 边看图边解释。 ①11月份上涨的20%是以10月份为单位“1”,而12月份是以上涨了的11月份的价格为单位“1”,所以12月份的价格比10月份的价格要低。 ②下降的是上涨后的20%。 ①我假设的是10元,10×(1+20%)=12(元),12×(1-20%)=9.6(元)。 ②我假设的是1,1×(1+20%)=1.2(元),1.2×(1-20%)=0.96(元)。 ①都是乘(1+20%)×(1-20%)。 ②不管假设多少,它们之间的关系不变。 ③它们都是求单位“1”的百分之几是多少。 ①100×(1+20%)×(1-20%)=96(元) ②10×(1+20%)×(1-20%)=9.6(元) ③1×(1+20%)×(1-20%)=0.96(元) ①求单位“1”的96%。 ②就是求单位“1”的120%的80%,也就是120%×80%=96% ①可以! ②那就变成了求a的96%。 ①比a小。 ②结果是0.96a。 下降了4% 没有 如果是先下降后上涨呢? ①上涨了。 ②我觉得还是下降了。 ①100×(1-20%)×(1+20%)=96(元) ②1×(1-20%)×(1+20%)=0.96(元) ③a×(1-20%)×(1+20%)=0.96a(元) ①因为下降的20%还是比上涨的20%多。 ②不管是先降后涨还是先涨后降,都是计算一个数的96%。 ③其实就是乘法交换律,(1-20%)和(1+20%)交换了一下而已。 ①肯定是涨了! ②涨了,而且是涨了4%。 100×(1-20%)×(1+30%)=104(元) ①应该是25%。 ②肯定是在20%和30%之间。 ①上涨25%,我是想0.8乘以几等于1。 ②0.8乘1.25正好等于1。 ③利用方程可以解决。 ④下降后是80元,涨回到100元,要涨20元,20元是80元的25%。 还是因为单位“1”。 没有直接提出问题,而是让学生自己分析发现问题,并提升学生的问题作为课堂研究的主问题,不仅能让学生带着思考解读信息,而且激发了学生提出问题、解决问题的热情。 借助线段图,为学习有困难的孩子提供了思考的直观工具,理清了三者之间的关系。同时,也利用线段图的直观冲击让学生进一步理解两个20%在表示实际量上的不同及其为什么不同。 解决问题的过程放手让学生独立完成,给不同解决问题的方法、不同假设数据的呈现提供了可能。而后利用综合算式,将这些不同的情况进行对比,让学生由模糊变得清晰:这类解决问题无论多么复杂都可以化繁为简为“求一个数的几分之几是多少。” 通过先涨后降和先降后涨两种情况的对比,使学生进一步熟练的假设法的使用,也进一步理解了这类题型的意义。而通过“涨百分之多少能回到原价?”问题的解决则更进一步理解的单位“1”对于百分数的意义。同时,也通过两者的结果相同,让学生体会到了变中有不变的思想。

环节三 巩固新知 练习1:选择题。 (1)某市市民健身的人数5月份比4月份增长了10%,6月份比5月份增长了20%,则两个月增长了( )% A.22 B.30 C.32 D.38 (2)四家商场同一种商品的价格都发生了变化,情况如下。现价与原价一样的是( ) A.先降价20%,再涨价20% B.先降价20%,再涨价25% C.先涨价20%,再降价25% D.先涨价25%,再降价25% 练习2:东东今年开学时的体重比去年增加了10%,经过近三个月的锻炼,他的体重终于减轻了10%,东东现在的体重与去年相比轻了还是重了?变化幅度是多少? 答案:C B 1×(1+10%)×(1-10%)=0.99 0.99<1,所以现在的体重和去年比,轻了。 下降的幅度:(1-0.99)÷1=1% 通过练习呈现同时上涨、同时下降或者先涨后降、先降后涨等不同的情况,在变式中练习,在变式中巩固,在变式中体会不变。

环节四 课堂小结 你有什么收获? 学会了解决这样单位“1”未知的百分数问题的方法。 知道了无论假设什么数,得到的结果都是相同的。 在解决这样的问题时一定要看清楚单位“1”的变化。 鼓励学生畅谈自己的收获和体会,小结课堂,提升总结、表达能力。

环节五 布置作业 教材P91做一做第3题 教材P93第11~14题