14.2 荷塘月色 教学设计

图片预览

文档简介

荷塘月色

【文本分析】

本文的内容是:作者独自夜游荷塘,借荷塘美景获得心灵的自由与宁静。本文的特点是:内容优美,选取了荷塘、月色、荷塘四面的树木等朦胧恬静的景象营造优雅的意境;语言优美,运用了“田田”“亭亭的舞女的裙”“渺茫的歌声”等叠词、比喻(通感)和拟人手法;情感优美,表达了沉醉于荷塘月色而暂忘一切烦恼的自由超脱,与不得不面对现实的淡淡忧愁。

【学情分析】

学生需要从中学到的是作者运用优美的语言营造优雅意境,抒发优美情感的写法。高一的学生已经基本具备相应的学习基础,在认知上,对散文的内容选择、语言运用和情感表达已经有一定的理解和掌握;在情感上,对借助于自然景物获得暂时超脱的情感已有一定的认识和体会。学生需要采用的学习方法是诵读法、研习法等多种自主学习的方法。

【目标阐述】

【教学方法】

讲授法、任务教学法、点拨法、诵读体验法、多媒体展示法等多种服从于学生学习需要的方法。

【预习任务】

疏通字词,熟读全文;阅读朱自清《沉默》《一封信》《儿女》《那里走》等助读材料。

【过程设计】

激趣导入,走进荷塘(3分钟)

【教师导语】同学们,你们有过惆怅失意,心里颇不宁静的时候吗?你们会选择什么样的方式来排解这种苦闷呢?会听歌,会登山,会写作……各种各样不同的方式。同样著名作家朱自清也有不适意的时候,那他选择去——观赏荷塘。今天我们就跟着作者一起进入清华园的荷塘,看看在朱自清笔下,月色下的荷塘是怎样一个姿态。

学习评价:学生能联系实际生活体验,进入作者写作本文的具体情境。

由题入文,初识荷塘(15分钟)

【师生互动】一篇文章的题目是它的眼睛。题目告诉我们什么信息呢?

【由题入文】这篇文章主要写了荷塘与月色,第四段侧重荷塘,写月色下的荷塘。第五段侧重月色,写荷塘上的月色。

【任务一】

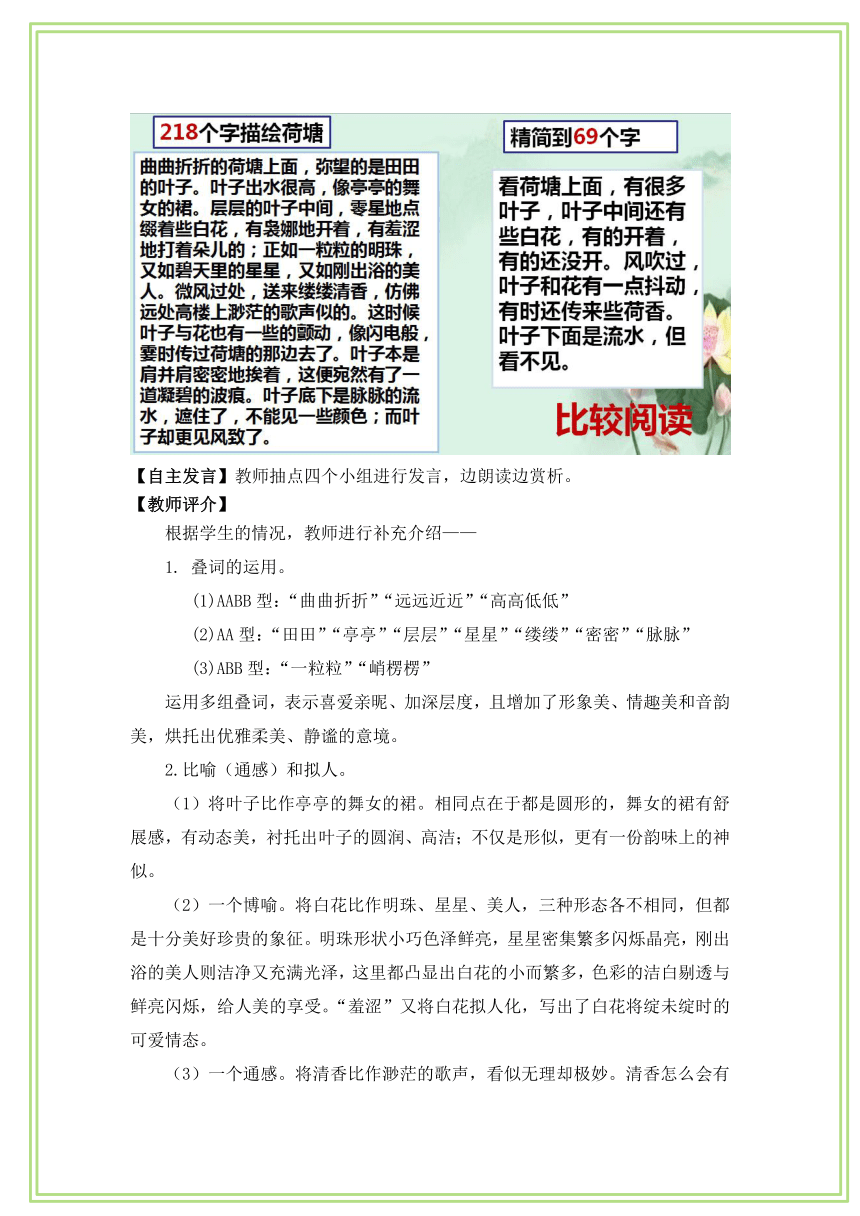

文中用218字描绘荷塘,但老师觉得精简到以下69字,两者表达的意思并无二致。你认同吗?请找出1-2处进行朗读,说说改动后的段落与原文相比,在表现荷塘的效果上有何差异。

要求:原因陈述简洁、全面,效果分析准确、深刻。

【自主发言】教师抽点四个小组进行发言,边朗读边赏析。

【教师评介】

根据学生的情况,教师进行补充介绍——

叠词的运用。

AABB型:“曲曲折折”“远远近近”“高高低低”

AA型:“田田”“亭亭”“层层”“星星”“缕缕”“密密”“脉脉”

ABB型:“一粒粒”“峭楞楞”

运用多组叠词,表示喜爱亲昵、加深层度,且增加了形象美、情趣美和音韵美,烘托出优雅柔美、静谧的意境。

2.比喻(通感)和拟人。

(1)将叶子比作亭亭的舞女的裙。相同点在于都是圆形的,舞女的裙有舒展感,有动态美,衬托出叶子的圆润、高洁;不仅是形似,更有一份韵味上的神似。

(2)一个博喻。将白花比作明珠、星星、美人,三种形态各不相同,但都是十分美好珍贵的象征。明珠形状小巧色泽鲜亮,星星密集繁多闪烁晶亮,刚出浴的美人则洁净又充满光泽,这里都凸显出白花的小而繁多,色彩的洁白剔透与鲜亮闪烁,给人美的享受。“羞涩”又将白花拟人化,写出了白花将绽未绽时的可爱情态。

(3)一个通感。将清香比作渺茫的歌声,看似无理却极妙。清香怎么会有声音?这里用听觉上的感受来写嗅觉上的清香,凸显出什么?两者的相似之处就在于都是断断续续的,淡远渺茫,更给人清幽、恬淡之感。通感:耳中见色,眼里闻声——1.他的声音很粗。2.她的笑容很甜。

(4)一个比喻。叶子与花的一丝颤动竟像闪电般传到荷塘那边去了?一丝颤动,为什么会像闪电般传去?这样写突出了什么?一丝颤动表明吹过的是微风,叶子与花的动静不大,但像闪电般就说明了传递的速度之快,可以想见叶子与花排列的繁密,一波推一波,一层推一层的那种感觉。

这一段中写荷塘,主要写了荷叶、荷花与荷香,突出了荷叶的繁密、圆润与高洁,荷花的玲珑剔透、洁白鲜亮,荷香的淡雅悠远,这些景物的特点都能用优美来概括,营造的是一个优雅宁静的意境,不仅具有视觉、嗅觉、听觉上的美感,更带给人心灵上的一种净化与洗涤。

学习评价:学生能赏析语言,在比较中发现作者描写荷塘角度的独特,在诵读中品味荷塘意境的优雅朦胧。

由文化诗,品鉴月色(10分钟)

【衔接语】朱自清先生用他的生花妙笔向我们描绘了一幅“幽幽荷塘静谧有风致”的画面,也在其间享受到“飘飘我心沉醉暂得己”的快感。

【任务二】

有人说:朱自清先生是用语言代替丹青的能手。作者是如何用语言描绘出月色之美的?请找出你认为最有表现力的动词,用散文诗的形式点评作者一字千钧的功力。

要求:语言凝练,点评精当。

【交流讨论】小组交流评选最佳作品,相互朗读,相互点评。

【抽点明晰】教师抽点三个小组进行展示,上台板书诗作并进行朗读分享。

【教师示例】

【泻】

月光如水,静静流淌

流在荷塘,平添秀色;

流进我心,清净无尘。

【浮】

薄雾轻扬,漂浮不定。

无色胜似有色,无形更显绰约。

【洗】

花叶洁白,细腻如丝;

比之水洗,

更多些柔和温润。

【画】

以月光代清水,

以树影当浓墨,

把荷塘当画纸。

轻点晕染,明暗有致。

【教师评介】月色本无形,朱自清却能以荷塘为依托,化无形为有形。宋徽宗给画师出考题“踏花归来马蹄香”,聪明的画师画的是,蝴蝶追逐马蹄,翩跹起舞。面对这样月色清淡、荷香缕缕的意境,朱自清的心已经醉了,是陶醉,更是一份沉醉。

学习评价:学生能循着作者的语言轨迹,用散文诗的形式点评月色,品味富有表现力的词语,品味朱自清清秀诗意的语言风格。

披情入文,珍视荷塘(10分钟)

【任务三】一切景语皆情语,朱自清是一直陶醉于荷塘月色的美景之中吗?他舍得回家吗?他当初又为何离家呢?请同学们再次诵读全文,结合直接议论抒情的句子,梳理作者的情感线索,完成一张“行踪——情感”线索图。

要求:既要发现表层情感,也要体会到不易发现的深层情感。

【独立学习】再次浏览课文,圈点表现作者情感的词句。

【交流讨论】小组成员相互交流评判,派代表向全班介绍,形成班级的最佳答案。

【教师评介】

1.这几天心里颇不宁静。

2.这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里……我且受用这无边的荷香月色好了。

3.但热闹是它们的,我什么也没有。

4.这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

5.这令我到底惦着江南了。

【情感线索】

渴望自由,不满现实——幻想超脱,无法超脱——向往美好,已成过往

【行踪情感图】

【深入探究】为什么朱自清的心里颇不宁静呢?

【助读资料】——退出社会说

1.“这几天似乎有些异样。像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路,说话,都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”——朱自清《一封信》

2.无论你是怎样的小人物,这时代如闪电般,或如游丝般,总不时地让你瞥着一下。它有这样大的力量,决不从它巨灵般的手掌中放掉一个人;你不能不或多或少感着它的威胁。在这时代,将来只是“浪漫”,与过去只是“腐化”一样。(朱自清《那里走》)

3.1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变,大肆屠杀共产党人,使国家人民陷于水深火热之中。作为一个自由知识分子,作者既对国民党的“反革命”心存反感,又对共产党的“革命”心存疑惧,陷入不知“哪里走”的惶然,于是“心里颇不宁静”。

【助读资料】——退出家庭说

1.甚至恋人间,沉默还是不可少的。你的话应该像黑夜的星星,不应该像除夕的爆竹——谁稀罕那彻宵的爆竹呢?而沉默有时更有诗意。譬如在下午,在黄昏,在深夜,在大而静的屋子里,短时的沉默,也许远胜于连续不断的倦怠了的谈话。——朱自清《沉默》

2.十年前刚结婚的时候,在胡适之先生的《藏晖室札记》里,见过一条,说世界上有许多伟大的人物是不结婚的;文中并引培根的话,“有妻子者,其命定矣。”当时确吃了一惊,仿佛梦醒一般;但是家里已是不由分说给娶了媳妇,又有甚么可说?现在是一个媳妇,跟着来了五个孩子;两个肩头上,加上这么重一副担子,真不知怎样走才好。“命定”是不用说了;从孩子们那一面说,他们该怎样长大,也正是可以忧虑的事。我是个彻头彻尾自私的人,做丈夫已是勉强,做父亲更是不成。——朱自清《儿女》

学习评价:学生能披情入文,知人论世,进一步探讨文字背后作者的心路历程。

风格即人,回归荷塘(5分钟)

【教师提问】朱自清在这里为什么突然想起采莲的事情来了?

【南朝情结】六朝时期,政治动荡,但文人精神自由,是人的觉醒与舒展时代。六朝人文风流历来为古今文人所向往,故而古来六朝怀古诗最多,朱自清沉浸荷塘自然美景而不得超脱,故借六朝采莲的怀想让自己更深地沉浸在历史人文之美中。朱自清是绍兴人,出生于江苏,又曾任教于春晖中学,对江南本就有着熟悉与依恋。当时他身处北京,想念江南自由的政治氛围、繁盛的文化气息,也本是文人在乱世中的精神回归。

【由文及人】

1.他的散文,仍能够贮满着那一种诗意。——郁达夫《中国新文学大系·散文二集》导言

2.朱自清的文体美,是有自己的个性特点的,有人曾将它概括为一个“清”字。我想,这个“清”字,不只是指文字的清秀、朴素,恐怕连人格的高洁、思想的纯正、感情的真挚都包含在里面才是。——佘树森《中国现当代散文研究》

宁廉洁正直以自清乎。——《楚辞》

【课后作业】每位同学挑选自己最喜欢的文字片段朗读、想象、体验,置身文境,再次感受荷塘月色之美。课后制作一个自己配乐朗诵的音频,上传到班级群。

学习评价:通过对作者写作风格的探究深入作者本人的性格特质,通过朗读升华文意,深化文境。

【板书设计】

【文本分析】

本文的内容是:作者独自夜游荷塘,借荷塘美景获得心灵的自由与宁静。本文的特点是:内容优美,选取了荷塘、月色、荷塘四面的树木等朦胧恬静的景象营造优雅的意境;语言优美,运用了“田田”“亭亭的舞女的裙”“渺茫的歌声”等叠词、比喻(通感)和拟人手法;情感优美,表达了沉醉于荷塘月色而暂忘一切烦恼的自由超脱,与不得不面对现实的淡淡忧愁。

【学情分析】

学生需要从中学到的是作者运用优美的语言营造优雅意境,抒发优美情感的写法。高一的学生已经基本具备相应的学习基础,在认知上,对散文的内容选择、语言运用和情感表达已经有一定的理解和掌握;在情感上,对借助于自然景物获得暂时超脱的情感已有一定的认识和体会。学生需要采用的学习方法是诵读法、研习法等多种自主学习的方法。

【目标阐述】

【教学方法】

讲授法、任务教学法、点拨法、诵读体验法、多媒体展示法等多种服从于学生学习需要的方法。

【预习任务】

疏通字词,熟读全文;阅读朱自清《沉默》《一封信》《儿女》《那里走》等助读材料。

【过程设计】

激趣导入,走进荷塘(3分钟)

【教师导语】同学们,你们有过惆怅失意,心里颇不宁静的时候吗?你们会选择什么样的方式来排解这种苦闷呢?会听歌,会登山,会写作……各种各样不同的方式。同样著名作家朱自清也有不适意的时候,那他选择去——观赏荷塘。今天我们就跟着作者一起进入清华园的荷塘,看看在朱自清笔下,月色下的荷塘是怎样一个姿态。

学习评价:学生能联系实际生活体验,进入作者写作本文的具体情境。

由题入文,初识荷塘(15分钟)

【师生互动】一篇文章的题目是它的眼睛。题目告诉我们什么信息呢?

【由题入文】这篇文章主要写了荷塘与月色,第四段侧重荷塘,写月色下的荷塘。第五段侧重月色,写荷塘上的月色。

【任务一】

文中用218字描绘荷塘,但老师觉得精简到以下69字,两者表达的意思并无二致。你认同吗?请找出1-2处进行朗读,说说改动后的段落与原文相比,在表现荷塘的效果上有何差异。

要求:原因陈述简洁、全面,效果分析准确、深刻。

【自主发言】教师抽点四个小组进行发言,边朗读边赏析。

【教师评介】

根据学生的情况,教师进行补充介绍——

叠词的运用。

AABB型:“曲曲折折”“远远近近”“高高低低”

AA型:“田田”“亭亭”“层层”“星星”“缕缕”“密密”“脉脉”

ABB型:“一粒粒”“峭楞楞”

运用多组叠词,表示喜爱亲昵、加深层度,且增加了形象美、情趣美和音韵美,烘托出优雅柔美、静谧的意境。

2.比喻(通感)和拟人。

(1)将叶子比作亭亭的舞女的裙。相同点在于都是圆形的,舞女的裙有舒展感,有动态美,衬托出叶子的圆润、高洁;不仅是形似,更有一份韵味上的神似。

(2)一个博喻。将白花比作明珠、星星、美人,三种形态各不相同,但都是十分美好珍贵的象征。明珠形状小巧色泽鲜亮,星星密集繁多闪烁晶亮,刚出浴的美人则洁净又充满光泽,这里都凸显出白花的小而繁多,色彩的洁白剔透与鲜亮闪烁,给人美的享受。“羞涩”又将白花拟人化,写出了白花将绽未绽时的可爱情态。

(3)一个通感。将清香比作渺茫的歌声,看似无理却极妙。清香怎么会有声音?这里用听觉上的感受来写嗅觉上的清香,凸显出什么?两者的相似之处就在于都是断断续续的,淡远渺茫,更给人清幽、恬淡之感。通感:耳中见色,眼里闻声——1.他的声音很粗。2.她的笑容很甜。

(4)一个比喻。叶子与花的一丝颤动竟像闪电般传到荷塘那边去了?一丝颤动,为什么会像闪电般传去?这样写突出了什么?一丝颤动表明吹过的是微风,叶子与花的动静不大,但像闪电般就说明了传递的速度之快,可以想见叶子与花排列的繁密,一波推一波,一层推一层的那种感觉。

这一段中写荷塘,主要写了荷叶、荷花与荷香,突出了荷叶的繁密、圆润与高洁,荷花的玲珑剔透、洁白鲜亮,荷香的淡雅悠远,这些景物的特点都能用优美来概括,营造的是一个优雅宁静的意境,不仅具有视觉、嗅觉、听觉上的美感,更带给人心灵上的一种净化与洗涤。

学习评价:学生能赏析语言,在比较中发现作者描写荷塘角度的独特,在诵读中品味荷塘意境的优雅朦胧。

由文化诗,品鉴月色(10分钟)

【衔接语】朱自清先生用他的生花妙笔向我们描绘了一幅“幽幽荷塘静谧有风致”的画面,也在其间享受到“飘飘我心沉醉暂得己”的快感。

【任务二】

有人说:朱自清先生是用语言代替丹青的能手。作者是如何用语言描绘出月色之美的?请找出你认为最有表现力的动词,用散文诗的形式点评作者一字千钧的功力。

要求:语言凝练,点评精当。

【交流讨论】小组交流评选最佳作品,相互朗读,相互点评。

【抽点明晰】教师抽点三个小组进行展示,上台板书诗作并进行朗读分享。

【教师示例】

【泻】

月光如水,静静流淌

流在荷塘,平添秀色;

流进我心,清净无尘。

【浮】

薄雾轻扬,漂浮不定。

无色胜似有色,无形更显绰约。

【洗】

花叶洁白,细腻如丝;

比之水洗,

更多些柔和温润。

【画】

以月光代清水,

以树影当浓墨,

把荷塘当画纸。

轻点晕染,明暗有致。

【教师评介】月色本无形,朱自清却能以荷塘为依托,化无形为有形。宋徽宗给画师出考题“踏花归来马蹄香”,聪明的画师画的是,蝴蝶追逐马蹄,翩跹起舞。面对这样月色清淡、荷香缕缕的意境,朱自清的心已经醉了,是陶醉,更是一份沉醉。

学习评价:学生能循着作者的语言轨迹,用散文诗的形式点评月色,品味富有表现力的词语,品味朱自清清秀诗意的语言风格。

披情入文,珍视荷塘(10分钟)

【任务三】一切景语皆情语,朱自清是一直陶醉于荷塘月色的美景之中吗?他舍得回家吗?他当初又为何离家呢?请同学们再次诵读全文,结合直接议论抒情的句子,梳理作者的情感线索,完成一张“行踪——情感”线索图。

要求:既要发现表层情感,也要体会到不易发现的深层情感。

【独立学习】再次浏览课文,圈点表现作者情感的词句。

【交流讨论】小组成员相互交流评判,派代表向全班介绍,形成班级的最佳答案。

【教师评介】

1.这几天心里颇不宁静。

2.这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里……我且受用这无边的荷香月色好了。

3.但热闹是它们的,我什么也没有。

4.这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

5.这令我到底惦着江南了。

【情感线索】

渴望自由,不满现实——幻想超脱,无法超脱——向往美好,已成过往

【行踪情感图】

【深入探究】为什么朱自清的心里颇不宁静呢?

【助读资料】——退出社会说

1.“这几天似乎有些异样。像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路,说话,都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”——朱自清《一封信》

2.无论你是怎样的小人物,这时代如闪电般,或如游丝般,总不时地让你瞥着一下。它有这样大的力量,决不从它巨灵般的手掌中放掉一个人;你不能不或多或少感着它的威胁。在这时代,将来只是“浪漫”,与过去只是“腐化”一样。(朱自清《那里走》)

3.1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变,大肆屠杀共产党人,使国家人民陷于水深火热之中。作为一个自由知识分子,作者既对国民党的“反革命”心存反感,又对共产党的“革命”心存疑惧,陷入不知“哪里走”的惶然,于是“心里颇不宁静”。

【助读资料】——退出家庭说

1.甚至恋人间,沉默还是不可少的。你的话应该像黑夜的星星,不应该像除夕的爆竹——谁稀罕那彻宵的爆竹呢?而沉默有时更有诗意。譬如在下午,在黄昏,在深夜,在大而静的屋子里,短时的沉默,也许远胜于连续不断的倦怠了的谈话。——朱自清《沉默》

2.十年前刚结婚的时候,在胡适之先生的《藏晖室札记》里,见过一条,说世界上有许多伟大的人物是不结婚的;文中并引培根的话,“有妻子者,其命定矣。”当时确吃了一惊,仿佛梦醒一般;但是家里已是不由分说给娶了媳妇,又有甚么可说?现在是一个媳妇,跟着来了五个孩子;两个肩头上,加上这么重一副担子,真不知怎样走才好。“命定”是不用说了;从孩子们那一面说,他们该怎样长大,也正是可以忧虑的事。我是个彻头彻尾自私的人,做丈夫已是勉强,做父亲更是不成。——朱自清《儿女》

学习评价:学生能披情入文,知人论世,进一步探讨文字背后作者的心路历程。

风格即人,回归荷塘(5分钟)

【教师提问】朱自清在这里为什么突然想起采莲的事情来了?

【南朝情结】六朝时期,政治动荡,但文人精神自由,是人的觉醒与舒展时代。六朝人文风流历来为古今文人所向往,故而古来六朝怀古诗最多,朱自清沉浸荷塘自然美景而不得超脱,故借六朝采莲的怀想让自己更深地沉浸在历史人文之美中。朱自清是绍兴人,出生于江苏,又曾任教于春晖中学,对江南本就有着熟悉与依恋。当时他身处北京,想念江南自由的政治氛围、繁盛的文化气息,也本是文人在乱世中的精神回归。

【由文及人】

1.他的散文,仍能够贮满着那一种诗意。——郁达夫《中国新文学大系·散文二集》导言

2.朱自清的文体美,是有自己的个性特点的,有人曾将它概括为一个“清”字。我想,这个“清”字,不只是指文字的清秀、朴素,恐怕连人格的高洁、思想的纯正、感情的真挚都包含在里面才是。——佘树森《中国现当代散文研究》

宁廉洁正直以自清乎。——《楚辞》

【课后作业】每位同学挑选自己最喜欢的文字片段朗读、想象、体验,置身文境,再次感受荷塘月色之美。课后制作一个自己配乐朗诵的音频,上传到班级群。

学习评价:通过对作者写作风格的探究深入作者本人的性格特质,通过朗读升华文意,深化文境。

【板书设计】

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读