14.2 荷塘月色 课件(47张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.2 荷塘月色 课件(47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-19 08:50:10 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

荷塘月色

朱自清

散文

指不讲究韵律的散体文章.

一种文学体裁,包括杂文、随笔、游记等。

抒情散文

叙事散文

写景散文

哲理散文

1.形散而神不散。

“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制;表现手法不拘一格: “神不散”即散文所要表达的主题必须明确而集中。

2.意境深邃,注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

3.语言优美凝练,富于文采。

散文的主要特点:

散文的鉴赏技法

1.读散文要识得“文眼”。

鉴赏散文时,要全力找出能揭示全篇旨趣和有画龙点睛妙用的“文眼”。

2.读散文要抓住线索,理清作者思路,准确把握文章的立意。

3.品味散文的语言。优美的散文,更是富于哲理、诗情、画意。

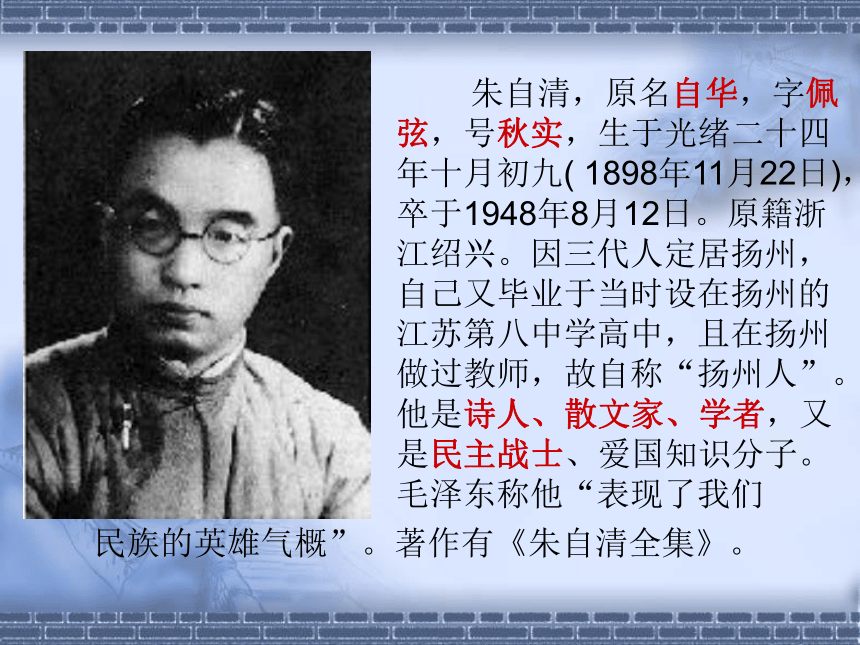

朱自清,原名自华,字佩弦,号秋实,生于光绪二十四年十月初九( 1898年11月22日),卒于1948年8月12日。原籍浙江绍兴。因三代人定居扬州,自己又毕业于当时设在扬州的江苏第八中学高中,且在扬州做过教师,故自称“扬州人”。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东称他“表现了我们

民族的英雄气概”。著作有《朱自清全集》。

解题

荷塘:指朱自清先生当时任教的北京清华大学园里的荷花池。

月色:则点明了时间,是一个有月亮的夜晚。

快速浏览课文,思考下列问题:

1.本文写了朱自清一次怎样的经历

----月下散步

1.本文写了作者的一次月下散步的经

历,作者为什么深更半夜的时候去月下散

步呢 用原文中的话回答.

----心里颇不宁静

本文文眼

----要联系当时的时代背景

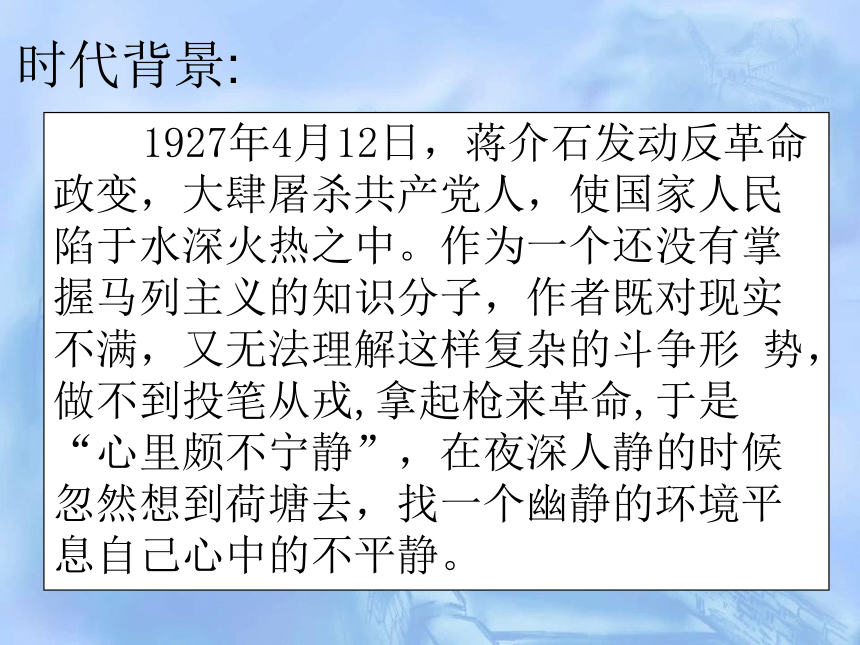

1927年4月12日,蒋介石发动反革命

政变,大肆屠杀共产党人,使国家人民

陷于水深火热之中。作为一个还没有掌

握马列主义的知识分子,作者既对现实

不满,又无法理解这样复杂的斗争形 势,做不到投笔从戎,拿起枪来革命,于是“心里颇不宁静”,在夜深人静的时候忽然想到荷塘去,找一个幽静的环境平息自己心中的不平静。

时代背景:

朱自清去月下散步的目的是什么

----寻找宁静

他找到宁静了吗?

我们首先看第三段“我也像超出了平常的自己,到了另一个世界里。”这个“另一个世界”指什么呢?从原文中找。

什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可以不理。

作者在这里写得很超脱现实,这是作者内心渴望而现实达不到的,越是超脱,越是自由,便越是显出作者在现实中的苦闷。

宁静过后他的心情又有怎样的变化?

——变得不宁静

本文还有一条线索:

以游踪(人物活动)为线索

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

全文分为三部分

第一部分(1):月夜漫步荷塘的缘由。

(点明题旨)

第二部分(2-6):荷塘月色的恬静迷人。 (主题)

第三部分(7-10):荷塘月色的美景引动乡思。(偏重抒情)

(情)

(景)

(情)

赏析第四段

在这段写景的文字中,作者的立足点在哪?

依次写了哪些景物?

各自用了哪些修饰的词?

突出了景物怎样的美感特征?

用了哪些修辞?

荷花

荷韵

田田 亭亭的舞女的裙

袅娜 羞涩

明珠 星星 美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电 凝碧

脉脉

月色下的荷塘

荷叶

荷香

荷波

立足点:荷塘边

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

句

子

赏

析

:

手法:比喻

作用:写出了荷叶的雅致风姿,自然灵动,更突出其具有的动态美。

有袅娜地开着的

有羞涩地打着朵儿的

作用:写出了荷花或饱满盛开状,或含苞待放的特点。

手法:拟人

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

作用:描绘了淡月辉映下荷花晶莹剔透的闪光,

绿叶衬托下荷花忽明忽暗的闪光,

以及荷花不染纤尘的美质; 突出了荷花的

神韵,和作者的主观感情,激发读者的想象。

手法:博喻、排比

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

手法:通感

分析:由嗅觉向听觉转移。“缕缕清香”与

“渺茫的歌声”在许多方面有相似之处,

如时断时续、若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾等

作用:生动形象的表现出荷香若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾的特点;烘托出幽雅宁静的情境。

余音袅袅,不绝如缕

拓展:通感

举例:(1)她笑得很甜。

(2)人靓歌甜。

(3)又投出太息一般的眼光。

(视觉转为味觉)

(听觉转为味觉)

(听觉转为视觉)

叶子和花本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

手法:拟人

调动视、听感官,运用动静结合,写出了微风过处荷叶妩媚姿态、叶花颤动的情状,表现出荷塘富有生气的风姿,创设了清幽恬静的氛围。

“叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。”

饱含深情

作者把所见与想象结合,“脉脉”本指默默地用眼神或行动来表情传意,这里用来写流水,塘水在茂密的荷叶下是看不到的,作者却由叶子的“风韵”想象到那叶子下的水“脉脉”有情,真正做到了言有尽而意无穷。

第5段写了什么景色?

写了塘上的月色

月光:如流水; 月影:如名曲

月光如流水一般,静静地( )在这一片叶子和花上。薄薄的青雾( )起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。

可否用“照”替代 “泻”,用“升”替代“浮”呢?

照

“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得灵动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水” 相照应,有点呆板,显得不灵泛。

泻

浮

轻飘柔美

浮”写出了雾的轻飘状态,突出了恬静朦胧,水气迷蒙、月色轻笼的境界。(而“升”给人腾空而上的感觉,不能妥帖地道出雾的轻柔。)

牛乳中洗、笼

通过荷花与荷叶写月色的朦胧:像在牛乳中洗过,像笼着轻纱的梦。 荷叶、荷花安谧、恬静的情状。

皎洁朦胧

“虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。”

比喻朗照

比喻淡淡的云遮住了满月的意境

这种朦胧柔和的月色非常符合作者此时的心境

画

有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真、之美。

富有情趣、喜爱

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

( )

( )

月光

月影

如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样

又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

塘上的月色

赏析第六段

课文第六段写荷塘四周的景色。请问这些景物是以哪种景为中心着眼点?同时具体写了哪些景?

荷塘的四周

远山 蝉声

灯光 蛙声

树梢 树上

树缝 树下

远远近近 高高低低

阴阴乍看像烟雾般

整体的风光

树

树色“阴阴的”,

月光淡淡的,具有一种朦胧的感觉。

这时候最热闹的要树上的蝉声与水里的蛙声;但……

以动衬静

荷塘四周:疏密有致,浓淡相宜,明暗结合,喧寂相间。

景物的特点:淡雅、朦胧

衬托手法:单写月光单调,作者着力摹写月的投影,光影交错,把岸边树、塘中荷连接在一起,构成了美丽的图画。

小结

荷塘

月色

画 面 是

—美丽的

气 氛 是

—宁静的

格 调 是

—雅致的

美

静

雅

小结

(第七段)

由 联想旧时江南采莲的情景

想到 ,

想到 。

眼前的荷塘

两千里外的江南故乡

千余年前的六朝

采莲赋

采莲旧俗 采莲名曲

憎恶现实 向往美好

自由 快乐

时代背景

1927年7月,蒋介石发动“四 一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩溃,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶然,看不到前进的方向。

作者在此想躲开恼人的现实,求得短暂的安宁。可是现实并不允许他去实现自己的这么一丁点儿的愿望。

所以在文章的一开始便有了一句:

这几天心里颇不宁静。

作者简介

朱自清(1898-1948),原名自华,号秋实,取春华秋实之意。为勉励自己在困境中不丧志,保持清白,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”。字佩弦。生于江苏东海县,祖籍浙江绍兴,自祖父以来定居扬州,所以自称扬州人。1920年毕业于北京大学的哲学系,在江浙等地的中学任教,参加了文学研究会。1925年任清华大学教授。是著名的散文家、诗人、学者、民主战士。

作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。

一、19岁考入北大哲学系;二、27岁任清华大学教授;三、伟大领袖毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”“表现了我们民族的英雄气概”;四、朱自清的散文秀丽朴素。

从课文内容看,作者是边走边看的,看了又有所想,他想到了什么?为什么?

----江南旧俗

①由眼前景展开联想。(无意识的联想表达了内心最真实的向往与渴望。)

②深化主题(回到过去,说明对现实不满,尤其是最后不觉到了家更说明摆脱不了现实,宁静也只是片刻的。)

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁孤寂、想超脱现实自得其乐而不可得的情绪,以及对自由宁静生活的向往

《荷塘月色》艺术之美

1.形象美——手法多样:

鲜明的比喻

明显的对比

强烈的衬托

生动的拟人

传神的通感

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

2.语言美——新颖而不失自然传神

通俗流畅

描述传神

节奏协调(量词、叠词)

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

3.意境美——融情入景、即景抒情

仔细观察-用心体会-广泛联想

一切景语皆情语

荷塘月色

朱自清

散文

指不讲究韵律的散体文章.

一种文学体裁,包括杂文、随笔、游记等。

抒情散文

叙事散文

写景散文

哲理散文

1.形散而神不散。

“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制;表现手法不拘一格: “神不散”即散文所要表达的主题必须明确而集中。

2.意境深邃,注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

3.语言优美凝练,富于文采。

散文的主要特点:

散文的鉴赏技法

1.读散文要识得“文眼”。

鉴赏散文时,要全力找出能揭示全篇旨趣和有画龙点睛妙用的“文眼”。

2.读散文要抓住线索,理清作者思路,准确把握文章的立意。

3.品味散文的语言。优美的散文,更是富于哲理、诗情、画意。

朱自清,原名自华,字佩弦,号秋实,生于光绪二十四年十月初九( 1898年11月22日),卒于1948年8月12日。原籍浙江绍兴。因三代人定居扬州,自己又毕业于当时设在扬州的江苏第八中学高中,且在扬州做过教师,故自称“扬州人”。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东称他“表现了我们

民族的英雄气概”。著作有《朱自清全集》。

解题

荷塘:指朱自清先生当时任教的北京清华大学园里的荷花池。

月色:则点明了时间,是一个有月亮的夜晚。

快速浏览课文,思考下列问题:

1.本文写了朱自清一次怎样的经历

----月下散步

1.本文写了作者的一次月下散步的经

历,作者为什么深更半夜的时候去月下散

步呢 用原文中的话回答.

----心里颇不宁静

本文文眼

----要联系当时的时代背景

1927年4月12日,蒋介石发动反革命

政变,大肆屠杀共产党人,使国家人民

陷于水深火热之中。作为一个还没有掌

握马列主义的知识分子,作者既对现实

不满,又无法理解这样复杂的斗争形 势,做不到投笔从戎,拿起枪来革命,于是“心里颇不宁静”,在夜深人静的时候忽然想到荷塘去,找一个幽静的环境平息自己心中的不平静。

时代背景:

朱自清去月下散步的目的是什么

----寻找宁静

他找到宁静了吗?

我们首先看第三段“我也像超出了平常的自己,到了另一个世界里。”这个“另一个世界”指什么呢?从原文中找。

什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可以不理。

作者在这里写得很超脱现实,这是作者内心渴望而现实达不到的,越是超脱,越是自由,便越是显出作者在现实中的苦闷。

宁静过后他的心情又有怎样的变化?

——变得不宁静

本文还有一条线索:

以游踪(人物活动)为线索

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

全文分为三部分

第一部分(1):月夜漫步荷塘的缘由。

(点明题旨)

第二部分(2-6):荷塘月色的恬静迷人。 (主题)

第三部分(7-10):荷塘月色的美景引动乡思。(偏重抒情)

(情)

(景)

(情)

赏析第四段

在这段写景的文字中,作者的立足点在哪?

依次写了哪些景物?

各自用了哪些修饰的词?

突出了景物怎样的美感特征?

用了哪些修辞?

荷花

荷韵

田田 亭亭的舞女的裙

袅娜 羞涩

明珠 星星 美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电 凝碧

脉脉

月色下的荷塘

荷叶

荷香

荷波

立足点:荷塘边

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

句

子

赏

析

:

手法:比喻

作用:写出了荷叶的雅致风姿,自然灵动,更突出其具有的动态美。

有袅娜地开着的

有羞涩地打着朵儿的

作用:写出了荷花或饱满盛开状,或含苞待放的特点。

手法:拟人

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

作用:描绘了淡月辉映下荷花晶莹剔透的闪光,

绿叶衬托下荷花忽明忽暗的闪光,

以及荷花不染纤尘的美质; 突出了荷花的

神韵,和作者的主观感情,激发读者的想象。

手法:博喻、排比

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

手法:通感

分析:由嗅觉向听觉转移。“缕缕清香”与

“渺茫的歌声”在许多方面有相似之处,

如时断时续、若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾等

作用:生动形象的表现出荷香若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾的特点;烘托出幽雅宁静的情境。

余音袅袅,不绝如缕

拓展:通感

举例:(1)她笑得很甜。

(2)人靓歌甜。

(3)又投出太息一般的眼光。

(视觉转为味觉)

(听觉转为味觉)

(听觉转为视觉)

叶子和花本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

手法:拟人

调动视、听感官,运用动静结合,写出了微风过处荷叶妩媚姿态、叶花颤动的情状,表现出荷塘富有生气的风姿,创设了清幽恬静的氛围。

“叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。”

饱含深情

作者把所见与想象结合,“脉脉”本指默默地用眼神或行动来表情传意,这里用来写流水,塘水在茂密的荷叶下是看不到的,作者却由叶子的“风韵”想象到那叶子下的水“脉脉”有情,真正做到了言有尽而意无穷。

第5段写了什么景色?

写了塘上的月色

月光:如流水; 月影:如名曲

月光如流水一般,静静地( )在这一片叶子和花上。薄薄的青雾( )起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。

可否用“照”替代 “泻”,用“升”替代“浮”呢?

照

“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得灵动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水” 相照应,有点呆板,显得不灵泛。

泻

浮

轻飘柔美

浮”写出了雾的轻飘状态,突出了恬静朦胧,水气迷蒙、月色轻笼的境界。(而“升”给人腾空而上的感觉,不能妥帖地道出雾的轻柔。)

牛乳中洗、笼

通过荷花与荷叶写月色的朦胧:像在牛乳中洗过,像笼着轻纱的梦。 荷叶、荷花安谧、恬静的情状。

皎洁朦胧

“虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。”

比喻朗照

比喻淡淡的云遮住了满月的意境

这种朦胧柔和的月色非常符合作者此时的心境

画

有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真、之美。

富有情趣、喜爱

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

( )

( )

月光

月影

如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样

又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

塘上的月色

赏析第六段

课文第六段写荷塘四周的景色。请问这些景物是以哪种景为中心着眼点?同时具体写了哪些景?

荷塘的四周

远山 蝉声

灯光 蛙声

树梢 树上

树缝 树下

远远近近 高高低低

阴阴乍看像烟雾般

整体的风光

树

树色“阴阴的”,

月光淡淡的,具有一种朦胧的感觉。

这时候最热闹的要树上的蝉声与水里的蛙声;但……

以动衬静

荷塘四周:疏密有致,浓淡相宜,明暗结合,喧寂相间。

景物的特点:淡雅、朦胧

衬托手法:单写月光单调,作者着力摹写月的投影,光影交错,把岸边树、塘中荷连接在一起,构成了美丽的图画。

小结

荷塘

月色

画 面 是

—美丽的

气 氛 是

—宁静的

格 调 是

—雅致的

美

静

雅

小结

(第七段)

由 联想旧时江南采莲的情景

想到 ,

想到 。

眼前的荷塘

两千里外的江南故乡

千余年前的六朝

采莲赋

采莲旧俗 采莲名曲

憎恶现实 向往美好

自由 快乐

时代背景

1927年7月,蒋介石发动“四 一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩溃,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶然,看不到前进的方向。

作者在此想躲开恼人的现实,求得短暂的安宁。可是现实并不允许他去实现自己的这么一丁点儿的愿望。

所以在文章的一开始便有了一句:

这几天心里颇不宁静。

作者简介

朱自清(1898-1948),原名自华,号秋实,取春华秋实之意。为勉励自己在困境中不丧志,保持清白,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”。字佩弦。生于江苏东海县,祖籍浙江绍兴,自祖父以来定居扬州,所以自称扬州人。1920年毕业于北京大学的哲学系,在江浙等地的中学任教,参加了文学研究会。1925年任清华大学教授。是著名的散文家、诗人、学者、民主战士。

作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。

一、19岁考入北大哲学系;二、27岁任清华大学教授;三、伟大领袖毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”“表现了我们民族的英雄气概”;四、朱自清的散文秀丽朴素。

从课文内容看,作者是边走边看的,看了又有所想,他想到了什么?为什么?

----江南旧俗

①由眼前景展开联想。(无意识的联想表达了内心最真实的向往与渴望。)

②深化主题(回到过去,说明对现实不满,尤其是最后不觉到了家更说明摆脱不了现实,宁静也只是片刻的。)

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁孤寂、想超脱现实自得其乐而不可得的情绪,以及对自由宁静生活的向往

《荷塘月色》艺术之美

1.形象美——手法多样:

鲜明的比喻

明显的对比

强烈的衬托

生动的拟人

传神的通感

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

2.语言美——新颖而不失自然传神

通俗流畅

描述传神

节奏协调(量词、叠词)

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

3.意境美——融情入景、即景抒情

仔细观察-用心体会-广泛联想

一切景语皆情语

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读