浙江省嘉兴市三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编-02现代文阅读(有解析)

文档属性

| 名称 | 浙江省嘉兴市三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编-02现代文阅读(有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 708.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-19 14:43:30 | ||

图片预览

文档简介

浙江省嘉兴市三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编

02现代文阅读

非连续性文本(共3小题)

(2022 南湖区)非连续性文本阅读。

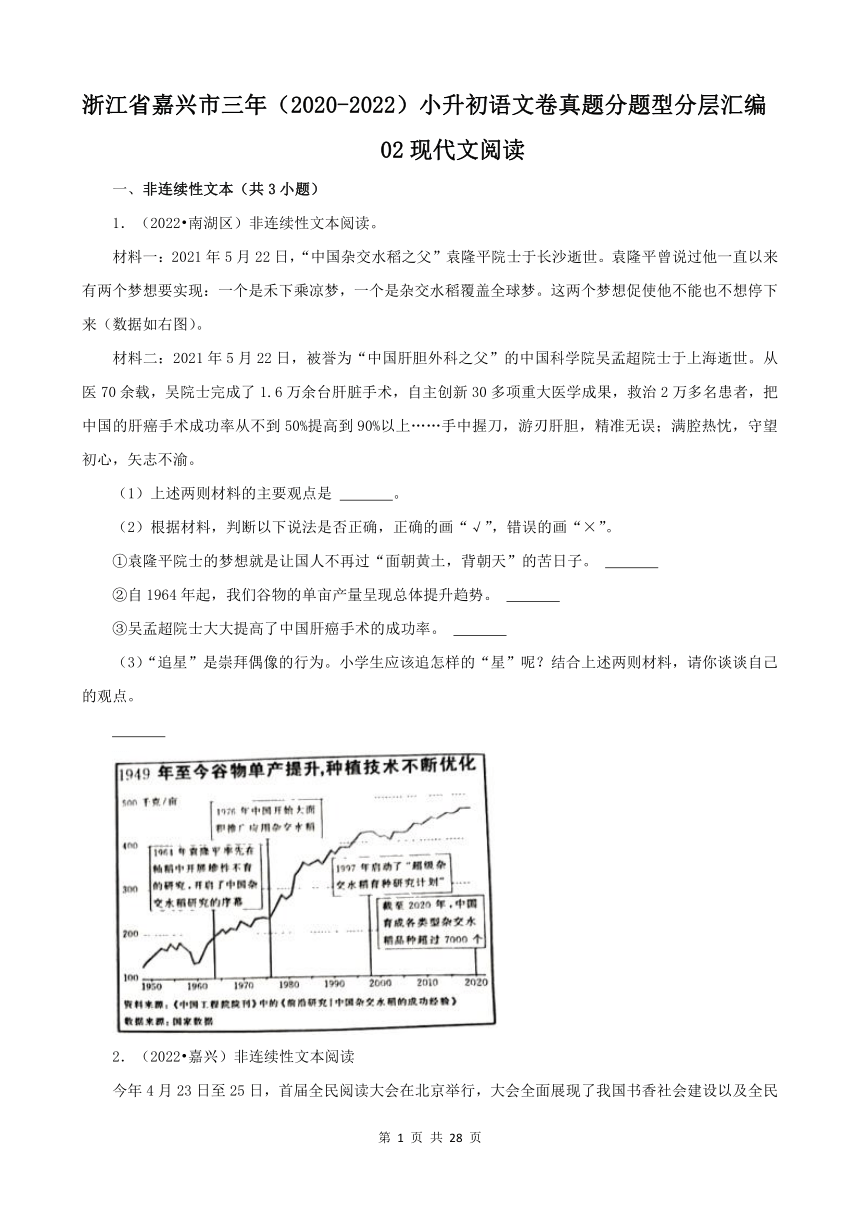

材料一:2021年5月22日,“中国杂交水稻之父”袁隆平院士于长沙逝世。袁隆平曾说过他一直以来有两个梦想要实现:一个是禾下乘凉梦,一个是杂交水稻覆盖全球梦。这两个梦想促使他不能也不想停下来(数据如右图)。

材料二:2021年5月22日,被誉为“中国肝胆外科之父”的中国科学院吴孟超院士于上海逝世。从医70余载,吴院士完成了1.6万余台肝脏手术,自主创新30多项重大医学成果,救治2万多名患者,把中国的肝癌手术成功率从不到50%提高到90%以上……手中握刀,游刃肝胆,精准无误;满腔热忱,守望初心,矢志不渝。

(1)上述两则材料的主要观点是 。

(2)根据材料,判断以下说法是否正确,正确的画“√”,错误的画“×”。

①袁隆平院士的梦想就是让国人不再过“面朝黄土,背朝天”的苦日子。

②自1964年起,我们谷物的单亩产量呈现总体提升趋势。

③吴孟超院士大大提高了中国肝癌手术的成功率。

(3)“追星”是崇拜偶像的行为。小学生应该追怎样的“星”呢?结合上述两则材料,请你谈谈自己的观点。

(2022 嘉兴)非连续性文本阅读

今年4月23日至25日,首届全民阅读大会在北京举行,大会全面展现了我国书香社会建设以及全民阅读推进取得的丰硕成果。

【活动亮点】

亮点一:本次大会结合精品出版与现象级影视文艺的最新实践,以图书《觉醒年代》与电视剧《觉醒年代》,小说《人世间》与电视剧《人世间》两组文化精品作为切入点,倡导以品质出版引领品位阅读。

亮点二:本次大会评选出了46家“年度最美书店”。其中既有新华等国有书店品牌,也有民营书店品牌;既有综合性的大型书城,也有小而精的特色书店;既有转型升级的老品牌,也有近几年出现的新面孔。它们反映了实体书店在逆境中不怕困难的精神风貌。

【代表语录】

曾经的外卖小哥,《中国诗词大会》第三季总冠军雷海为说:“我当初就是因为十几年如一日地利用碎片化的时间去阅读,才有机会参加《中国诗词大会》并且获得了冠军,所以,对于阅读的意义我是深有体会的。”

国际儿童读物联盟主席张明舟说,他的阅读之旅是从一本名叫《小种子旅行记》的彩色图画书开始的。就是这本《小种子旅行记》引发了他对多彩世界的向往,读书带他走出小山村,考上理想学府,圆了当外交官的梦想,站到了推动儿童阅读的世界舞台上。

【数据报告】

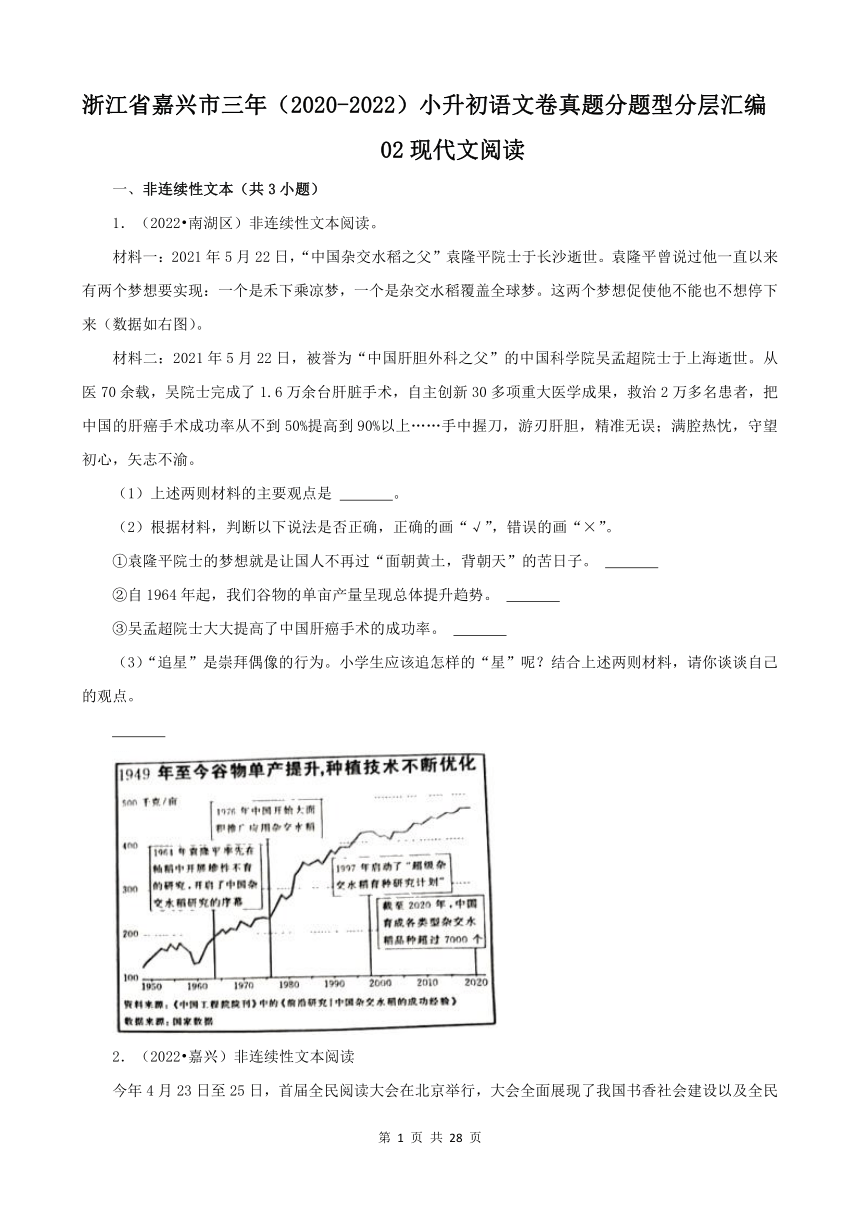

调查显示,2021年我国成年国民人均每天手机接触时长为101.12分钟,人均每天互联网接触时长为68.42分钟,两项加起来接近3个小时,远超人均纸质书阅读时长的21.05分钟。近两年,各种媒介的阅读率如图所示:

(1)首届全民阅读大会中的活动亮点纷呈,包括 和 等。

(2)阅读上述材料,下列说法不符合文章意思的一项是

A.雷海为能够获得《中国诗词大会》冠军,得益于他经常利用碎片化时间阅读。

B.张明舟以一本图画书指引人生方向的经历告诉我们,阅读能为梦想插上翅膀。

C.2021年,我国国民在各种媒介的阅读率上都较2020年有了持续稳定的增长。

D.实体书店虽面临很多困难,但只要做出自己的特色,就依然能在逆境中发展。

(3)你认为数字化阅读未来是否会取代纸质阅读,请结合材料阐述你的理由,不少于两条。

(2021 南湖区)非连续性文本阅读。

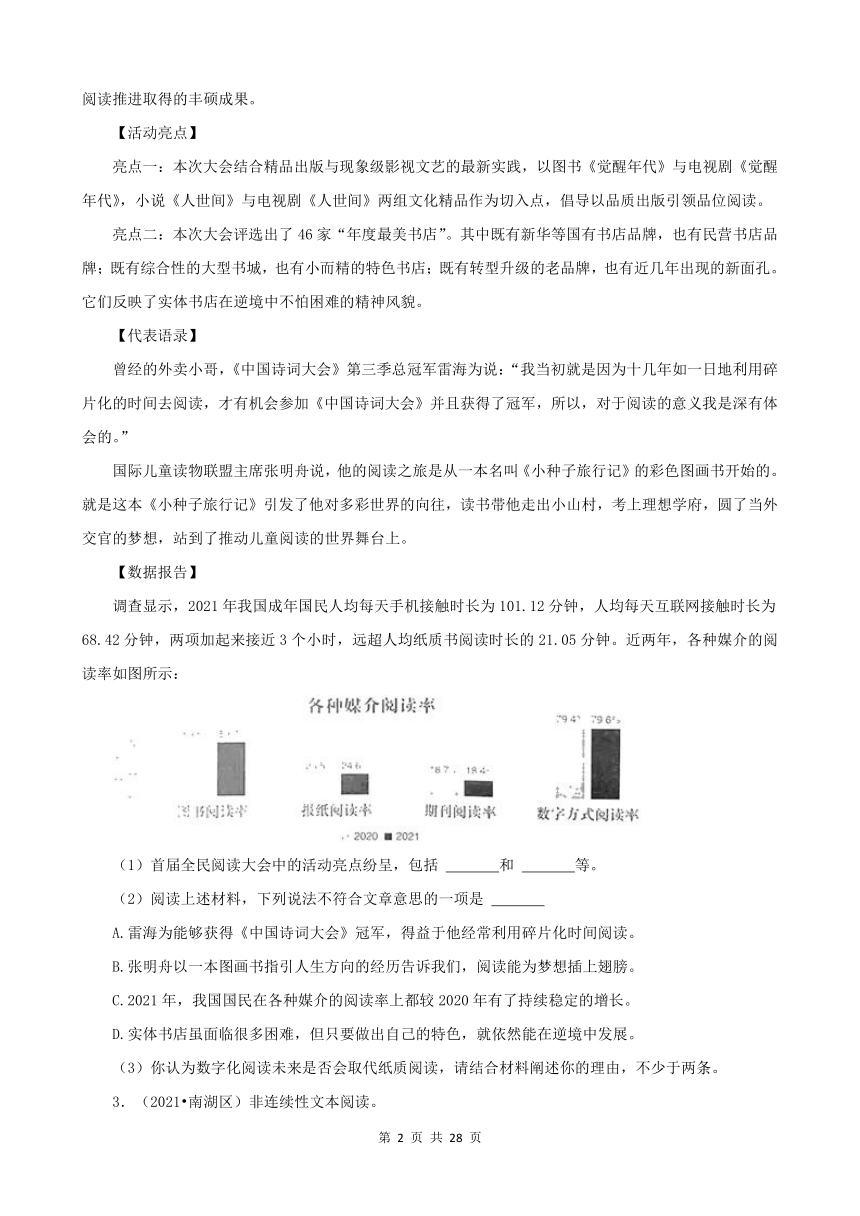

在“难忘小学生活”的综合性学习活动中,小东回忆了六年小学生活的点点滴滴,整理绘制了“我的小学生活”树状时间线索图,具体如下:

(1)根据材料内容,判断下列说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。

①小东从“难忘的老师”“难忘的同学”等六个方面回忆了小学生活。

②“我的小学生活”每个方面都是按时间顺序回忆的。

③二年级参加学校的“书香诗韵”朗诵团是小东难忘的学习经历之一。

④抗击新冠疫情是一段特殊的经历,小东在“难忘的学习经历”和“难忘的瞬间”都记录了相关的事情。

(2)如果你是小东,请你结合上面的材料,给母校的老师写一则临别赠言。

(2020 嘉兴)非连续性文本阅读。

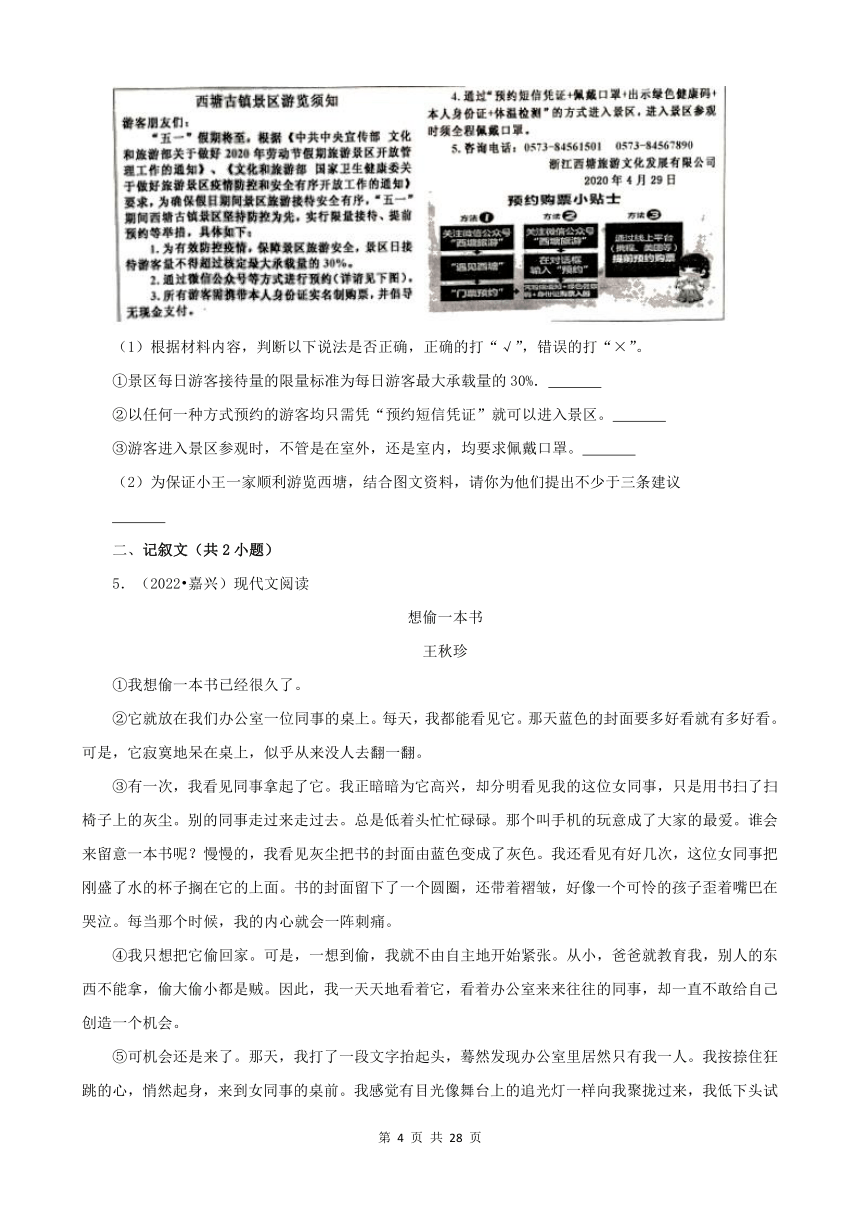

五一节期间,爸爸妈妈带小王同学到“生活着的千年古镇﹣﹣西塘”游玩。为保证出行顺利,小王爸爸查阅了“西塘旅游”微信公众号,得到如下信息。

(1)根据材料内容,判断以下说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。

①景区每日游客接待量的限量标准为每日游客最大承载量的30%.

②以任何一种方式预约的游客均只需凭“预约短信凭证”就可以进入景区。

③游客进入景区参观时,不管是在室外,还是室内,均要求佩戴口罩。

(2)为保证小王一家顺利游览西塘,结合图文资料,请你为他们提出不少于三条建议

记叙文(共2小题)

(2022 嘉兴)现代文阅读

想偷一本书

王秋珍

①我想偷一本书已经很久了。

②它就放在我们办公室一位同事的桌上。每天,我都能看见它。那天蓝色的封面要多好看就有多好看。可是,它寂寞地呆在桌上,似乎从来没人去翻一翻。

③有一次,我看见同事拿起了它。我正暗暗为它高兴,却分明看见我的这位女同事,只是用书扫了扫椅子上的灰尘。别的同事走过来走过去。总是低着头忙忙碌碌。那个叫手机的玩意成了大家的最爱。谁会来留意一本书呢?慢慢的,我看见灰尘把书的封面由蓝色变成了灰色。我还看见有好几次,这位女同事把刚盛了水的杯子搁在它的上面。书的封面留下了一个圆圈,还带着褶皱,好像一个可怜的孩子歪着嘴巴在哭泣。每当那个时候,我的内心就会一阵刺痛。

④我只想把它偷回家。可是,一想到偷,我就不由自主地开始紧张。从小,爸爸就教育我,别人的东西不能拿,偷大偷小都是贼。因此,我一天天地看着它,看着办公室来来往往的同事,却一直不敢给自己创造一个机会。

⑤可机会还是来了。那天,我打了一段文字抬起头,蓦然发现办公室里居然只有我一人。我按捺住狂跳的心,悄然起身,来到女同事的桌前。我感觉有目光像舞台上的追光灯一样向我聚拢过来,我低下头试图躲开它。突然,一个声音从天而降:“你想干嘛?”我的身子斜了斜,差点跌倒。我刚想回答,却听见那人继续在说:“好啦好啦,我很忙,这件事等会再说吧。”说话间,外面过道上的脚步声渐渐远去。我,终于把书偷到了手。从来没有想过,有一天,文明的我居然会和“偷”这么不文雅的字站在一起。

⑥回家后,我拿出软毛巾轻轻地擦拭封面,又拿出吹风机吹那个固执的圆圈。最后,我把书的封底朝上,放在桌上,再压上了一条厚重的红木小方凳。

⑦次日,我把书拿出,它又变成了端正的模样。我洗净双手,拿出偷来的书一页一页地翻起来。书中的每一个字,都像芬芳的花,让我驻足,流连,回味……

⑧是的,这是我写的书。当时出版社只给了我50本样书,我舍不得卖,只想把书送给爱书的人。当初,我那位女同事听说我出书了,就第一时间向我祝贺并要书。没想到,她要的只是一份客套。是的,只是一份客套。女同事一直把书放在桌上,从来不曾翻上一遍。如今,她和我的同事们一样,一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦,根本没有注意到桌上少了什么。想到这里,我的内心不禁五味杂陈。

⑨当天晚上,我躺上床上辗转反侧,彻夜难眠。这个忙碌的时代,真的没人会停下来好好地看书了吗?当初,我壮着胆子把书偷回来,只是想给书找一个懂它的人啊。

(1)读短文,想想随着事件的发展,“我”的心情发生了怎样的变化,完成填空。

(2)“我”要偷女同事的书,一是因为 ,二是因为 。

(3)第⑥⑦段中,通过写“我”一系列的举动: 、 、 ,真实自然地表达了“我” 的情感。

(4)读第⑨段,下面对“我”彻夜难眠的原因理解不恰当的是

A.这个忙碌的时代,能停下来好好看书的人越来越少。

B.“我”想给书找一个懂它的人,但恐怕很难再找到了。

C.“我”偷了同事的书,怕她发现后问起来不知怎么回答。

D.身边的同事们一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦。

(5)读文章结尾画横线的句子,回答以下问题。

①文章用这样的方式结尾,有什么好处?

②你觉得怎样的人才算是“懂它的人”?

(2022 青川县)现代文阅读。

老舍先生

①北京东城丰富胡同有一座小院。走进这座小院,就觉得特别安静,异常豁亮。这院子似乎经常布满阳光。院里有两棵不大的柿子树,到处是花,院里、廊下、屋里,摆得满满的。这些花都是老舍先生和夫人亲自侍弄的。天气晴和,他们把这些花一盆一盆抬到院子里,一身热汗。刮风下雨,又一盆一盆抬进屋,又是一身热汗。老舍先生爱花,真是到了爱花成性的地步。

②老舍先生很好客,每天下午,来访的客人不断。作家,画家,戏曲、曲艺演员……客人被让进了北屋当中的客厅,老舍先生就从西边的一间屋子走出来。这是老舍先生的书房兼卧室。里面陈设很简单,一桌、一椅、一榻。老舍先生是文雅的、彬彬有礼的。他的握手是轻轻的,但是很亲切。茶已经沏出色了,老舍先生执壶为客人倒茶。据我的印象,老舍先生总是自己给客人倒茶的。

③有时候,老舍先生正在工作,请客人稍候,你也不会觉得闷得慌。你可以看看花。如果是夏天,就可以闻到一阵一阵香白杏的甜香味儿。一大盘香白杏放在条案上,那是专门为了闻香而摆设的。你还可以站起来看看西壁上挂的画。

④老舍先生藏画甚富,大都是精品,所藏齐白石的画可谓“绝品”。老舍先生极其爱重齐白石,谈起来总是充满感情。我所知道的一点白石老人的逸事,大都是从老舍先生那里听来的。老舍先生请白石老人画四幅屏,点的题有一句是苏曼殊的诗,要求画卷心的芭蕉。老人踌躇了很久,终于没有应命,因为他想不起芭蕉的心是左旋还是右旋的了,不能胡画。老舍先生说:“老人是认真的。”老舍先生谈起过,白石老人家里人口很多,每天煮饭的米都是老人亲自量,用一个香烟罐头。“一下、两下、三下……行了!”——“再添一点,再添一点!”——“吃那么多呀!”有人曾提出把老人接出来住,这么大岁数了,不要再操心这样的家庭琐事。老舍先生知道了,给拦了,说:“别!他这么着惯了。不叫他干这些,他就活不成了。”老舍先生的意见表现了他对人的理解,对一个人生活习惯的尊重,同时也表现了对白石老人真正的关怀。

⑤老舍先生是市文联的主席,自然也要处理一些“公务”,看文件,开会,作报告……

⑥老舍先生常常想一些别人没有想到或想不到的问题。北京解放前有一些盲艺人,他们沿街卖艺,有的还兼带算命,生活很苦。他们的“玩意儿”和睁眼的艺人不全一样。老舍先生和一些盲艺人熟识,提议把这些盲艺人组织起来,使他们的生活有出路,别让他们的“玩意儿”绝了。为了引起各方面的重视,他把盲艺人请到市文联演唱了一次。老舍先生亲自主持,作了介绍,还特烦两位老艺人翟少平、王秀卿唱了一段《当皮箱》。这是一个喜剧性的牌子曲,里面有一个人物是当铺的掌柜,说山西话;有一个牌子叫“鹦哥调”,句尾的和声用喉舌作出有点像母猪拱食的声音,很特别,很逗。这个段子和这个牌子,是睁眼艺人没有的。老舍先生那天显得很兴奋。(本文作者汪曾祺,选文有删改)

(1)根据文章内容填空。

①

②

③

⑤

文章选取了老舍先生的几个生活片段进行描写,详写 (写序号),略写 (写序号),作者这样写的目的是 。

(2)第①段中画横线的句子是对老舍先生和夫人的 描写,写出了 ,从中体会到 。

(3)第⑥段中“老舍先生那天显得很兴奋”,下面理解最恰当的一项是 。

A.那天的演唱可能引起各方面重视,使盲艺人的生活有出路,不让他们的“玩意儿”绝了。

B.老舍先生特别邀请老艺人到市文联唱了一段《当皮箱》,并亲自主持,作介绍。

C.“鹦歌调”句尾的和声很特别,很逗。

D.《当皮箱)这个段子和这个牌子,是睁眼艺人没有的。

(4)结合资料理解。

资料一 生活中的父亲完全是矛盾的。他一天到晚大部分时间不说话,在闷着头构思写作,很严肃、很封闭。但是只要有人来,一听见朋友的声音。他马上很活跃了,平易近人,热情周到,很谈得来。仔细想来,父亲也矛盾,因为他对生活、对写作极认真勤奋;另一方面,他又特别有情趣,爱生活。 ——舒乙 资料二 舍予(老舍)是经过了生活的甜酸苦辣的,深通人情世故的人……他的客客气气,谈笑风生里面,常常要跳出不知道是真话还是笑话的那一种幽默。现在大概大家都懂得那里面正闪耀着他对于生活的真意,但他有时却要为国事,为公共事业,为友情伤心落泪,这恐怕是很少为人知道的。 ——胡风

文章第②段中写老舍先生“来访的客人不断”,可文章开头却说“走进这座小院,就觉得特别安静,异常豁亮”。结合第 份资料,我知道了其中原因是

小说(共1小题)

(2022 南湖区)现代文阅读。

米糖甜

①费海平对老槐说:“过年给我打两锅米糖吧。”老槐莫名其妙地盯着费海平:“满大街都有卖的,谁还自己打啊?”“手工打的,那是甜而不腻,比机器生产的口感好多了,更何况是你老槐打的米糖。”费海平这么一说,老槐的脸笑成一堆褶子。

②老槐以前就是打米糖的,在十里八村很有些名气,东家打了西家打,过年也能赚上一笔。只是后来手艺歇了,毕竟超市里什么都有卖,本地也有好几家工厂做米糖,产量不是手工能比的,至于口感嘛,老槐不做评价,只哼哼一声。只是少了这一块收入,老槐过年还是有些紧巴。

③听着费海平这么一说,老槐算是应下了这活。

④第二天,老槐便开始准备了。打米糖用的手工栏搭还在,只是布满灰尘,翻出来清洗一下就可以使用。再去邻居家换点糯米,弄些麦芽、芝麻、白糖、豆末,万事俱备。老槐先将糯米淘洗,浸泡三四个小时,然后磨浆、上锅,用柴火蒸熟,搁麦芽发酵后滤渣,熬制成饴糖。饴糖在逐渐冷却的过程中缓慢成形,就可以上手工栏搭拉糖。老槐将糖坯缠绕于木棍,双臂裸露,将饴糖拉直再反向缠回木棍,像极了咏春练功手法。米糖打得好坏,这一环节至关重要。如此反复,糖变成白色,搁案板搓捏制成圆袋状,灌上配制好的芝麻、豆末和白糖,从一个口上抽丝成条形,剪成一寸左右的糖段,一锅米糖大功告成。

⑤老槐打米糖是在室外空地上,引来不少人驻足观赏,都啧啧称奇,还有一中年男子求购。老槐说:“我这不卖,是给朋友打的。”中年男子仍不死心:“听人介绍才专程赶来的,卖给我吧,朋友那你再打呗。”老槐心想也是,离过年还早,便算了算成本,说了个价钱。小赚几十,心里挺畅快。至于对费海平的承诺,继续打便是,保证不耽误。

⑥说来也怪,一连十几天,每天打两锅,最后都卖了。有些还是慕名上门来买,特意从县里开车过来。先前准备的糯米、芝麻等早就用尽,老槐又采购了几次。倒是费海平的米糖一直没有着落,老槐多少有些不安。费海平是老槐的帮扶干部,为了解决他生活上的困难,经常上门嘘寒问暖,送米送油,帮了他许多。

⑦眼看就要过年,老槐算着日子,准备了最后两锅。蒸糯米时,费海平来了,说:“听说你最近打了几十锅米糖,生意好得很啊。”老槐嘿嘿一笑:“这两锅就是给你的。”

⑧两人正说着,一辆小车开到,下来两人,其中一个说:“就是在这买的。”另一个便对老槐说:“师傅,请给我打两锅米糖。”老槐脑袋摇得像拨浪鼓,“不行不行,这两锅得给我朋友,人家早定了。”“师傅,我可是从县里专门跑来的,就卖给我吧。”老槐仍摇头。

⑨费海平说:“人家大老远来不容易,你就先给他吧。”“给了他,你的米糖咋办?”

⑩费海平附在老槐耳边说:“告诉你个秘密,我有糖尿病,吃不得糖,一点都吃不得。”说完,费海平拍拍老槐的肩膀,大笑而去。而老槐一时没反应过来,摸了摸后脑勺,一脸的呆萌样子……

(1)阅读小说,在下面方框中补充老槐、费海平有关“米糖”的情节。

①

②

③

④

(2)联系上下文对第⑦段老槐的“嘿嘿一笑”,理解最恰当的一项是 。

A.费海平终于来取米糖了,老槐很高兴。

B.没有为费海平打好米糖,老槐有些难为情。

C.米糖的生意好得很,老槐很得意。

D.看到又有人来买来糖,老槐有点激动。

(3)关注人物的神态、言行、心理描写,可以帮助我们深入地体会人物形象。从小说中,我看到了一个 的老槐,也读到了一个 的费海平。

(4)小说第①段与第⑩段都写到了费海平。这样开头与结尾的好处是

(5)“米糖甜”是小说题眼所在。结合全文阅读,你认为米糖里的“甜”包含着什么?

散文(共1小题)

(2020 嘉兴)现代文阅读。

秋天的怀念

史铁生

①双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常,望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃杯砸碎;听着录音机里甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲这时就悄悄地躲出去,在我看不到的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼圈红红的,看着我。听说北海的花儿都开了,我推着你去看看吧。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我活着有什么意思!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭,说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活……”

②可我一直都不知道,她的病竟已经到了那地步。后来妹妹告诉我,母亲常常肝疼得整宿翻来覆去地睡不了觉。

③那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“刷刷拉啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前,“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求的神色。“什么时候?”“你要愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起。“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦!几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”之类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

④她出去了,就再也没回来。

⑤邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样,看着三轮车远去,也绝没有想到竟是永远永远的诀别。

⑥邻居小伙子背着我去看她的时候,她还艰难地呼吸着。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个未成年的女儿……”

⑦又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花。那菊花黄得淡雅,白得高洁,紫红得热烈而深沉,泼泼洒洒,在秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话,妹妹也懂。我俩在一起,要好好儿活……

(1)短文分四个部分记述了“我”与“母亲“的四件小事。请阅读短文,完成填空。

第①段: →第②段:母亲病重,不告诉“我”→第③段: →第④至⑦段:母亲临终仍记挂着兄妹俩。

(2)对第①段画线句子理解不恰当的一项是

A.这是对母亲的动作描写。

B.写出了母亲想让儿子发泄痛苦。

C.表达了母亲对儿子的关爱。

D.母亲不想让儿子知道她得病了。

(3)第①、③两段中母亲两次提到“我推着你去看看吧”,理解最恰当的一项是

A.母亲希望我鼓起生活的勇气。

B.母亲知道我很喜欢花。

C.母亲很喜欢花。

D.北海的花很漂亮,值得一看。

(4)第⑦段画线句子,属于 描写,写出了 ,作者借此想表达的是 。

(5)“好好儿活”在文中两次出现。它们的不同之处在于: 。

作者这样写的好处是 。

(6)生活不可能一帆风顺,我们在成长的道路上有可能会遇到各种“麻烦”。我们该如何对待呢?联系本文,谈谈自己的感想。

参考答案与试题解析

非连续性文本(共3小题)

(2022 南湖区)非连续性文本阅读。

材料一:2021年5月22日,“中国杂交水稻之父”袁隆平院士于长沙逝世。袁隆平曾说过他一直以来有两个梦想要实现:一个是禾下乘凉梦,一个是杂交水稻覆盖全球梦。这两个梦想促使他不能也不想停下来(数据如右图)。

材料二:2021年5月22日,被誉为“中国肝胆外科之父”的中国科学院吴孟超院士于上海逝世。从医70余载,吴院士完成了1.6万余台肝脏手术,自主创新30多项重大医学成果,救治2万多名患者,把中国的肝癌手术成功率从不到50%提高到90%以上……手中握刀,游刃肝胆,精准无误;满腔热忱,守望初心,矢志不渝。

(1)上述两则材料的主要观点是 两位院士无私奉献的科学精神 。

(2)根据材料,判断以下说法是否正确,正确的画“√”,错误的画“×”。

①袁隆平院士的梦想就是让国人不再过“面朝黄土,背朝天”的苦日子。 ×

②自1964年起,我们谷物的单亩产量呈现总体提升趋势。 √

③吴孟超院士大大提高了中国肝癌手术的成功率。 √

(3)“追星”是崇拜偶像的行为。小学生应该追怎样的“星”呢?结合上述两则材料,请你谈谈自己的观点。

我觉得小学生可以追星,但是这个“星”绝不应该是单纯的歌星、影星和现在的流量明星,而是那些为祖国、为人民做出突出贡献的科学家、医学家、教育家等伟大人物;是为祖国、为人民兢兢业业辛勤工作在各行各业一线的先进人物,实现中华民族的伟大复兴要靠这些人去谱写,通过袁隆平爷爷和吴孟超爷爷两位伟人的事迹,让我正确的认识到他们才是值得我们去尊敬和崇拜的人,才是我们真正应该去追的明星。

【解答】(1)考查概况分析材料内容的观点。根据两则材料的内容可知,上述两则材料的主要观点是两位院士无私奉献的科学精神。

(2)考查对材料内容的理解和分析。根据材料一“袁隆平曾说过他一直以来有两个梦想要实现:一个是禾下乘凉梦,一个是杂交水稻覆盖全球梦”可知这才是袁隆平院士的梦想。故题干表述不正确。②根据材料一中的数据图可以看出,从1964年起,我们谷物的单亩产量呈现总体提升趋势。故题干表述正确。③根据材料二“把中国的肝癌手术成功率从不到50%提高到90%以上”可知,吴孟超院士大大提高了中国肝癌手术的成功率。故题干表述正确。

(3)考查语言表达能力。结合材料内容,说出自己的想法,语言通顺合理即可。如:我觉得小学生可以追星,但是这个星绝不应该是单纯的歌星、影星和现在的流量明星,而是那些为祖国、为人民做出突出贡献的科学家、医学家、教育家等伟大人物;是为祖国、为人民兢兢业业辛勤工作在各行各业一线的先进人物,实现中华民族的伟大复兴要靠这些人去谱写,通过袁隆平爷爷和吴孟超爷爷两位伟人的事迹,让我正确的认识到他们才是值得我们去尊敬和崇拜的人,才是我们真正应该去追的明星。

故答案为:

(1)两位院士无私奉献的科学精神;

(2)①×;

②√;

③√;

我觉得小学生可以追星,但是这个“星”绝不应该是单纯的歌星、影星和现在的流量明星,而是那些为祖国、为人民做出突出贡献的科学家、医学家、教育家等伟大人物;是为祖国、为人民兢兢业业辛勤工作在各行各业一线的先进人物,实现中华民族的伟大复兴要靠这些人去谱写,通过袁隆平爷爷和吴孟超爷爷两位伟人的事迹,让我正确的认识到他们才是值得我们去尊敬和崇拜的人,才是我们真正应该去追的明星。

(2022 嘉兴)非连续性文本阅读

今年4月23日至25日,首届全民阅读大会在北京举行,大会全面展现了我国书香社会建设以及全民阅读推进取得的丰硕成果。

【活动亮点】

亮点一:本次大会结合精品出版与现象级影视文艺的最新实践,以图书《觉醒年代》与电视剧《觉醒年代》,小说《人世间》与电视剧《人世间》两组文化精品作为切入点,倡导以品质出版引领品位阅读。

亮点二:本次大会评选出了46家“年度最美书店”。其中既有新华等国有书店品牌,也有民营书店品牌;既有综合性的大型书城,也有小而精的特色书店;既有转型升级的老品牌,也有近几年出现的新面孔。它们反映了实体书店在逆境中不怕困难的精神风貌。

【代表语录】

曾经的外卖小哥,《中国诗词大会》第三季总冠军雷海为说:“我当初就是因为十几年如一日地利用碎片化的时间去阅读,才有机会参加《中国诗词大会》并且获得了冠军,所以,对于阅读的意义我是深有体会的。”

国际儿童读物联盟主席张明舟说,他的阅读之旅是从一本名叫《小种子旅行记》的彩色图画书开始的。就是这本《小种子旅行记》引发了他对多彩世界的向往,读书带他走出小山村,考上理想学府,圆了当外交官的梦想,站到了推动儿童阅读的世界舞台上。

【数据报告】

调查显示,2021年我国成年国民人均每天手机接触时长为101.12分钟,人均每天互联网接触时长为68.42分钟,两项加起来接近3个小时,远超人均纸质书阅读时长的21.05分钟。近两年,各种媒介的阅读率如图所示:

(1)首届全民阅读大会中的活动亮点纷呈,包括 倡导以品质出版引领品位阅读 和 评选出“年度最美书店” 等。

(2)阅读上述材料,下列说法不符合文章意思的一项是 C

A.雷海为能够获得《中国诗词大会》冠军,得益于他经常利用碎片化时间阅读。

B.张明舟以一本图画书指引人生方向的经历告诉我们,阅读能为梦想插上翅膀。

C.2021年,我国国民在各种媒介的阅读率上都较2020年有了持续稳定的增长。

D.实体书店虽面临很多困难,但只要做出自己的特色,就依然能在逆境中发展。

(3)你认为数字化阅读未来是否会取代纸质阅读,请结合材料阐述你的理由,不少于两条。

【解答】(1)考查对语段内容的理解。通读语段可知,首届全民阅读大会中的活动亮点纷呈,包括 倡导以品质出版引领品位阅读和 评选出“年度最美书店”等。可结合文中的【活动亮点】来理解。

(2)考查对语段内容的理解。通读语段,结合本题中的说法可知,A、B、D项种说法符合文章意思。C项“2021年,我国国民在各种媒介的阅读率上都较2020年有了持续稳定的增长”说法不符合文章意思。可从各种媒介的阅读率图示看出来。故选C。

(3)考查对未来数字化阅读与纸质阅读的认知。通读语段可知,我认为数字化阅读未来是否会取代纸质阅读可能会出现两种情况:①数字化阅读不会取代纸质阅读:因为一些高品质的出版物能够吸引读者的阅读兴趣。很多实体书店在逆境中不怕困难,开始转型升级,做出特色。现在还有大量的人喜欢图书、报纸等纸质阅读。近两年,喜欢图书阅读的人员比例,有所增加。

②数字化阅读会取代纸质阅读:因为喜欢数字阅读方式的人已经超过了纸质阅读。现在人手一部手机,在手机上数字化阅读非常方便。成年国民每天接触手机的时间已经远远超过了纸质阅读时间。

故答案为:

(1)倡导以品质出版引领品位阅读 评选出“年度最美书店”;

(2)C;

(3)①数字化阅读不会取代纸质阅读:因为一些高品质的出版物能够吸引读者的阅读兴趣。很多实体书店在逆境中不怕困难,开始转型升级,做出特色。现在还有大量的人喜欢图书、报纸等纸质阅读。近两年,喜欢图书阅读的人员比例,有所增加。

②数字化阅读会取代纸质阅读:因为喜欢数字阅读方式的人已经超过了纸质阅读。现在人手一部手机,在手机上数字化阅读非常方便。成年国民每天接触手机的时间已经远远超过了纸质阅读时间。

(2021 南湖区)非连续性文本阅读。

在“难忘小学生活”的综合性学习活动中,小东回忆了六年小学生活的点点滴滴,整理绘制了“我的小学生活”树状时间线索图,具体如下:

(1)根据材料内容,判断下列说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。

①小东从“难忘的老师”“难忘的同学”等六个方面回忆了小学生活。 ×

②“我的小学生活”每个方面都是按时间顺序回忆的。 √

③二年级参加学校的“书香诗韵”朗诵团是小东难忘的学习经历之一。 ×

④抗击新冠疫情是一段特殊的经历,小东在“难忘的学习经历”和“难忘的瞬间”都记录了相关的事情。 √

(2)如果你是小东,请你结合上面的材料,给母校的老师写一则临别赠言。

老师,是您使我从幼稚走向成熟,从愚昧走向智慧。在班级里我收获了真挚的友情,我感受到了老师的关爱,这些都是我人生的宝贵财富。您是船家,我是过客,是您将我送到了胜利的彼岸。您是阳光,我是小草,是您让我找到了成长的信心。永远感恩您。

【解答】(1)考查对文本内容的理解。

①小东从“难忘的活动”“难忘的瞬间”“难忘的学习经历”“难忘的老师”“难忘的同学”等五个方面回忆了小学生活。所以题干错误。

②“我的小学生活”每个方面都是按年级排列(时间顺序)回忆的。所以题干正确。

③“书香诗韵”朗诵团是三年级参加的,所以题干错误。

④“难忘的学习经历”中提到“因为新冠疫情,老师给我们上网课。”;“难忘的瞬间”中提到“疫情期间,老师为我们送来教科书和作业本”,所以题干正确。

(2)考查语言表达能力。临近毕业,给老师写一则临别赠言,可以表达对老师的感激之情,也可以表达对老师的不舍。答案不唯一。

故答案为:

(1)①×;②√;③×;④√;

(2)老师,是您使我从幼稚走向成熟,从愚昧走向智慧。在班级里我收获了真挚的友情,我感受到了老师的关爱,这些都是我人生的宝贵财富。您是船家,我是过客,是您将我送到了胜利的彼岸。您是阳光,我是小草,是您让我找到了成长的信心。永远感恩您。

(2020 嘉兴)非连续性文本阅读。

五一节期间,爸爸妈妈带小王同学到“生活着的千年古镇﹣﹣西塘”游玩。为保证出行顺利,小王爸爸查阅了“西塘旅游”微信公众号,得到如下信息。

(1)根据材料内容,判断以下说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。

①景区每日游客接待量的限量标准为每日游客最大承载量的30%. ×

②以任何一种方式预约的游客均只需凭“预约短信凭证”就可以进入景区。 ×

③游客进入景区参观时,不管是在室外,还是室内,均要求佩戴口罩。 √

(2)为保证小王一家顺利游览西塘,结合图文资料,请你为他们提出不少于三条建议

及早进行预约购票,以免超过规定人数预约不上;每人都要准备好身份证带着;要准备好充足的口罩、及时申请更新健康码等。

【解答】(1)考查了学生从文本中获取信息判断正误的能力。

①结合“须知”中的第1条规定可知景区每日游客接待量的限量标准为核定最大承载量的30%,而不是“每日最大量的30%”,故错误。

②结合“须知”中的第4条规定可知以任何一种方式预约的游客均需凭“预约短信凭证+佩戴口罩+出示绿色健康码+本人身份证+体温检测”的方式进入景区,故错误。

②结合“须知”中的第4条规定中的“进入景区参观时须全程佩带口罩”可知正确。

(2)考查了学生从文本中获取信息解决问题的能力。

如结合“须知”中的第1条规定景区每日游客接待量的限量标准为核定最大承载量的30%,可提出建议:及早进行预约购票,以免超过规定人数预约不上。结合规定3可提出建议:每人都要准备好身份证带着。结合规定4可提出建议:要准备好充足的品罩、及时申请更新健康码等。

故答案为:

(1)①×;②×;③√。

(2)及早进行预约购票,以免超过规定人数预约不上;每人都要准备好身份证带着;要准备好充足的口罩、及时申请更新健康码等。

记叙文(共2小题)

(2022 嘉兴)现代文阅读

想偷一本书

王秋珍

①我想偷一本书已经很久了。

②它就放在我们办公室一位同事的桌上。每天,我都能看见它。那天蓝色的封面要多好看就有多好看。可是,它寂寞地呆在桌上,似乎从来没人去翻一翻。

③有一次,我看见同事拿起了它。我正暗暗为它高兴,却分明看见我的这位女同事,只是用书扫了扫椅子上的灰尘。别的同事走过来走过去。总是低着头忙忙碌碌。那个叫手机的玩意成了大家的最爱。谁会来留意一本书呢?慢慢的,我看见灰尘把书的封面由蓝色变成了灰色。我还看见有好几次,这位女同事把刚盛了水的杯子搁在它的上面。书的封面留下了一个圆圈,还带着褶皱,好像一个可怜的孩子歪着嘴巴在哭泣。每当那个时候,我的内心就会一阵刺痛。

④我只想把它偷回家。可是,一想到偷,我就不由自主地开始紧张。从小,爸爸就教育我,别人的东西不能拿,偷大偷小都是贼。因此,我一天天地看着它,看着办公室来来往往的同事,却一直不敢给自己创造一个机会。

⑤可机会还是来了。那天,我打了一段文字抬起头,蓦然发现办公室里居然只有我一人。我按捺住狂跳的心,悄然起身,来到女同事的桌前。我感觉有目光像舞台上的追光灯一样向我聚拢过来,我低下头试图躲开它。突然,一个声音从天而降:“你想干嘛?”我的身子斜了斜,差点跌倒。我刚想回答,却听见那人继续在说:“好啦好啦,我很忙,这件事等会再说吧。”说话间,外面过道上的脚步声渐渐远去。我,终于把书偷到了手。从来没有想过,有一天,文明的我居然会和“偷”这么不文雅的字站在一起。

⑥回家后,我拿出软毛巾轻轻地擦拭封面,又拿出吹风机吹那个固执的圆圈。最后,我把书的封底朝上,放在桌上,再压上了一条厚重的红木小方凳。

⑦次日,我把书拿出,它又变成了端正的模样。我洗净双手,拿出偷来的书一页一页地翻起来。书中的每一个字,都像芬芳的花,让我驻足,流连,回味……

⑧是的,这是我写的书。当时出版社只给了我50本样书,我舍不得卖,只想把书送给爱书的人。当初,我那位女同事听说我出书了,就第一时间向我祝贺并要书。没想到,她要的只是一份客套。是的,只是一份客套。女同事一直把书放在桌上,从来不曾翻上一遍。如今,她和我的同事们一样,一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦,根本没有注意到桌上少了什么。想到这里,我的内心不禁五味杂陈。

⑨当天晚上,我躺上床上辗转反侧,彻夜难眠。这个忙碌的时代,真的没人会停下来好好地看书了吗?当初,我壮着胆子把书偷回来,只是想给书找一个懂它的人啊。

(1)读短文,想想随着事件的发展,“我”的心情发生了怎样的变化,完成填空。

(2)“我”要偷女同事的书,一是因为 女同事不爱书 ,二是因为 我心疼自己的书,想给书找一个懂它的人 。

(3)第⑥⑦段中,通过写“我”一系列的举动: 擦拭封面 、 压上小方凳 、 洗净双手看书 ,真实自然地表达了“我” 无比喜爱这本书,珍爱这本书 的情感。

(4)读第⑨段,下面对“我”彻夜难眠的原因理解不恰当的是 C

A.这个忙碌的时代,能停下来好好看书的人越来越少。

B.“我”想给书找一个懂它的人,但恐怕很难再找到了。

C.“我”偷了同事的书,怕她发现后问起来不知怎么回答。

D.身边的同事们一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦。

(5)读文章结尾画横线的句子,回答以下问题。

①文章用这样的方式结尾,有什么好处?

②你觉得怎样的人才算是“懂它的人”?

【解答】(1)考查了随着事件的发展,“我”的心情发生了怎样的变化。第一空可由“每当那个时候,我的内心就会一阵刺痛”概括为:刺痛(难受)。第二空可由“一想到偷,我就不由自主地开始紧张”概括为:紧张。第三空可由“我按捺住狂跳的心,悄然起身,来到女同事的桌前。我感觉有目光像舞台上的追光灯一样向我聚拢过来,我低下头试图躲开它”概括为:偷书。第四空可由“想到这里,我的内心不禁五味杂陈”概括为:五味杂陈。

(2)考查了对内容的理解。由“这位女同事,只是用书扫了扫椅子上的灰尘”“这位女同事把刚盛了水的杯子搁在它的上面”等可知,女同事不爱书。由“每当那个时候,我的内心就会一阵刺痛”“只想把书送给爱书的人”可知,我心疼自己的书,想给书找一个懂它的人。

(3)考查对事件的概括和对人物过去的分析。由“拿出软毛巾轻轻地擦拭封面”可提炼出:擦拭封面;由“又拿出吹风机吹那个固执的圆圈”可提炼出:吹圆圈;由“最后,我把书的封底朝上,放在桌上,再压上了一条厚重的红木小方凳”可提炼出:压上小方凳;由“我洗净双手,拿出偷来的书一页一页地翻起来。书中的每一个字,都像芬芳的花,让我驻足,流连,回味”可提炼出:洗净双手看书。这些都表达了“我”无比喜爱这本书,珍爱这本书的情感。

(4)考查对内容的理解。C.由“她和我的同事们一样,一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦,根本没有注意到桌上少了什么。想到这里,我的内心不禁五味杂陈。当天晚上,我躺上床上辗转反侧,彻夜难眠。这个忙碌的时代,真的没人会停下来好好地看书了吗?当初,我壮着胆子把书偷回来,只是想给书找一个懂它的人啊”可知,不是因为“偷了同事的书,怕她发现后问起来不知怎么回答”。故选C。

(5)考查对画线句子的赏析。第一问,这样的结尾从结构上看,首尾呼应,使文章结构严谨。从内容上看,点明主题,表达了作者对现在喜欢读书的人越来越少的感叹和惋惜。第二问,结合全文来看,懂它的人指喜欢书、爱读书、珍惜书的人。分析合理即可。

故答案为:

(1)刺痛(难受) 紧张 偷书 五味杂陈;

(2)女同事不爱书;我心疼自己的书,想给书找一个懂它的人;

(3)擦拭封面;压上小方凳;洗净双手看书;无比喜爱这本书,珍爱这本书;

(4)C;

(5)这样的结尾首尾呼应,点明主题,表达了作者对现在喜欢读书的人越来越少的感叹和惋惜。懂它的人指喜欢书、爱读书、珍惜书的人。

(2022 青川县)现代文阅读。

老舍先生

①北京东城丰富胡同有一座小院。走进这座小院,就觉得特别安静,异常豁亮。这院子似乎经常布满阳光。院里有两棵不大的柿子树,到处是花,院里、廊下、屋里,摆得满满的。这些花都是老舍先生和夫人亲自侍弄的。天气晴和,他们把这些花一盆一盆抬到院子里,一身热汗。刮风下雨,又一盆一盆抬进屋,又是一身热汗。老舍先生爱花,真是到了爱花成性的地步。

②老舍先生很好客,每天下午,来访的客人不断。作家,画家,戏曲、曲艺演员……客人被让进了北屋当中的客厅,老舍先生就从西边的一间屋子走出来。这是老舍先生的书房兼卧室。里面陈设很简单,一桌、一椅、一榻。老舍先生是文雅的、彬彬有礼的。他的握手是轻轻的,但是很亲切。茶已经沏出色了,老舍先生执壶为客人倒茶。据我的印象,老舍先生总是自己给客人倒茶的。

③有时候,老舍先生正在工作,请客人稍候,你也不会觉得闷得慌。你可以看看花。如果是夏天,就可以闻到一阵一阵香白杏的甜香味儿。一大盘香白杏放在条案上,那是专门为了闻香而摆设的。你还可以站起来看看西壁上挂的画。

④老舍先生藏画甚富,大都是精品,所藏齐白石的画可谓“绝品”。老舍先生极其爱重齐白石,谈起来总是充满感情。我所知道的一点白石老人的逸事,大都是从老舍先生那里听来的。老舍先生请白石老人画四幅屏,点的题有一句是苏曼殊的诗,要求画卷心的芭蕉。老人踌躇了很久,终于没有应命,因为他想不起芭蕉的心是左旋还是右旋的了,不能胡画。老舍先生说:“老人是认真的。”老舍先生谈起过,白石老人家里人口很多,每天煮饭的米都是老人亲自量,用一个香烟罐头。“一下、两下、三下……行了!”——“再添一点,再添一点!”——“吃那么多呀!”有人曾提出把老人接出来住,这么大岁数了,不要再操心这样的家庭琐事。老舍先生知道了,给拦了,说:“别!他这么着惯了。不叫他干这些,他就活不成了。”老舍先生的意见表现了他对人的理解,对一个人生活习惯的尊重,同时也表现了对白石老人真正的关怀。

⑤老舍先生是市文联的主席,自然也要处理一些“公务”,看文件,开会,作报告……

⑥老舍先生常常想一些别人没有想到或想不到的问题。北京解放前有一些盲艺人,他们沿街卖艺,有的还兼带算命,生活很苦。他们的“玩意儿”和睁眼的艺人不全一样。老舍先生和一些盲艺人熟识,提议把这些盲艺人组织起来,使他们的生活有出路,别让他们的“玩意儿”绝了。为了引起各方面的重视,他把盲艺人请到市文联演唱了一次。老舍先生亲自主持,作了介绍,还特烦两位老艺人翟少平、王秀卿唱了一段《当皮箱》。这是一个喜剧性的牌子曲,里面有一个人物是当铺的掌柜,说山西话;有一个牌子叫“鹦哥调”,句尾的和声用喉舌作出有点像母猪拱食的声音,很特别,很逗。这个段子和这个牌子,是睁眼艺人没有的。老舍先生那天显得很兴奋。(本文作者汪曾祺,选文有删改)

(1)根据文章内容填空。

① 侍弄花草

② 很是好客

③ 理解、敬重白石老人

⑤ 关怀盲艺人

文章选取了老舍先生的几个生活片段进行描写,详写 ②③⑤ (写序号),略写 ①④ (写序号),作者这样写的目的是 详略得当,重点突出,表现了老舍先生热情好客、亲切有礼、尊重理解他人、关心民间艺术的品质 。

(2)第①段中画横线的句子是对老舍先生和夫人的 动作 描写,写出了 侍弄花草的辛苦 ,从中体会到 老舍先生及夫人爱花成性的生活情趣 。

(3)第⑥段中“老舍先生那天显得很兴奋”,下面理解最恰当的一项是 A 。

A.那天的演唱可能引起各方面重视,使盲艺人的生活有出路,不让他们的“玩意儿”绝了。

B.老舍先生特别邀请老艺人到市文联唱了一段《当皮箱》,并亲自主持,作介绍。

C.“鹦歌调”句尾的和声很特别,很逗。

D.《当皮箱)这个段子和这个牌子,是睁眼艺人没有的。

(4)结合资料理解。

资料一 生活中的父亲完全是矛盾的。他一天到晚大部分时间不说话,在闷着头构思写作,很严肃、很封闭。但是只要有人来,一听见朋友的声音。他马上很活跃了,平易近人,热情周到,很谈得来。仔细想来,父亲也矛盾,因为他对生活、对写作极认真勤奋;另一方面,他又特别有情趣,爱生活。 ——舒乙 资料二 舍予(老舍)是经过了生活的甜酸苦辣的,深通人情世故的人……他的客客气气,谈笑风生里面,常常要跳出不知道是真话还是笑话的那一种幽默。现在大概大家都懂得那里面正闪耀着他对于生活的真意,但他有时却要为国事,为公共事业,为友情伤心落泪,这恐怕是很少为人知道的。 ——胡风

文章第②段中写老舍先生“来访的客人不断”,可文章开头却说“走进这座小院,就觉得特别安静,异常豁亮”。结合第 材料一 份资料,我知道了其中原因是 老舍先生写作时不说话,是严肃、认真的,在老舍夫妇的精心打理下,小院充满情趣,所以小院是安静、豁亮的;当有客人来访时,老舍先生立刻活跃了,是平易近人、热情有礼的,所以会访客不断。

【解答】(1)考查对文章内容的梳理。梳理文章情节时,可以用关键语句概括语段的主要内容。文章第①自然段主要写了老舍先生爱花成性,喜欢侍弄花草,是略写;第②③自然段详写了老舍先生很是好客;第④自然段详写老舍先生理解、敬重白石老人;第⑤自然段写老舍先生公务繁忙,是略写;第⑥自然段详写老舍先生关心盲艺人,重视民间艺术。作者在行文时详略得当,这样安排的好处是重点突出,更全面具体地表现了老舍先生热情好客、亲切有礼、尊重理解他人、关心民间艺术的形象。

(2)考查人物描写手法的辨析及作用。人物描写的手法有:外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写和神态描写。第①段中画横线的句子是对老舍先生和夫人的动作描写,生动形象地写出了老舍夫妇侍弄花草的辛苦,表现了老舍先生及夫人爱花成性的生活情趣。

(3)考查对文章内容的理解。由“老舍先生和一些盲艺人熟识,提议把这些盲艺人组织起来,使他们的生活有出路,别让他们的‘玩意儿’绝了。为了引起各方面的重视,他把盲艺人请到市文联演唱了一次。老舍先生亲自主持,作了介绍,还特烦两位老艺人翟少平、王秀卿唱了一段《当皮箱》”可知,老舍先生为了帮助民间盲艺人,为了留住民间艺术,煞费苦心。老舍先生“兴奋”的原因是:盲艺人们的技艺精湛,演出精彩;盲艺人及这项民间技艺经此一场演出,一定会得到各方面的重视,盲艺人的生活有出路了,他们的技艺也不会绝了。

(4)考查分析理解材料。材料一写了老舍先生是矛盾的,因为他对生活、对写作极认真勤奋;另一方面,他又特别有情趣,爱生活。材料二写了老舍先生深通人情世故。分析“走进这座小院,就觉得特别安静,异常豁亮”而老舍先生“来访的客人不断”的原因,需分析材料一和文章内容。老舍先生写作时不说话,是严肃、认真的,在老舍夫妇的精心打理下,小院充满情趣,所以小院是安静、豁亮的;当有客人来访时,老舍先生立刻活跃了,是平易近人、热情有礼的,所以会访客不断。

(1)①侍弄花草;②很是好客;③理解、敬重白石老人;⑤关怀盲艺人;

②③⑤;①④;详略得当,重点突出,表现了老舍先生热情好客、亲切有礼、尊重理解他人、关心民间艺术的品质;

(2)动作 侍弄花草的辛苦 老舍先生及夫人爱花成性的生活情趣;

(3)A;

(4)材料一;老舍先生写作时不说话,是严肃、认真的,在老舍夫妇的精心打理下,小院充满情趣,所以小院是安静、豁亮的;当有客人来访时,老舍先生立刻活跃了,是平易近人、热情有礼的,所以会访客不断。

小说(共1小题)

(2022 南湖区)现代文阅读。

米糖甜

①费海平对老槐说:“过年给我打两锅米糖吧。”老槐莫名其妙地盯着费海平:“满大街都有卖的,谁还自己打啊?”“手工打的,那是甜而不腻,比机器生产的口感好多了,更何况是你老槐打的米糖。”费海平这么一说,老槐的脸笑成一堆褶子。

②老槐以前就是打米糖的,在十里八村很有些名气,东家打了西家打,过年也能赚上一笔。只是后来手艺歇了,毕竟超市里什么都有卖,本地也有好几家工厂做米糖,产量不是手工能比的,至于口感嘛,老槐不做评价,只哼哼一声。只是少了这一块收入,老槐过年还是有些紧巴。

③听着费海平这么一说,老槐算是应下了这活。

④第二天,老槐便开始准备了。打米糖用的手工栏搭还在,只是布满灰尘,翻出来清洗一下就可以使用。再去邻居家换点糯米,弄些麦芽、芝麻、白糖、豆末,万事俱备。老槐先将糯米淘洗,浸泡三四个小时,然后磨浆、上锅,用柴火蒸熟,搁麦芽发酵后滤渣,熬制成饴糖。饴糖在逐渐冷却的过程中缓慢成形,就可以上手工栏搭拉糖。老槐将糖坯缠绕于木棍,双臂裸露,将饴糖拉直再反向缠回木棍,像极了咏春练功手法。米糖打得好坏,这一环节至关重要。如此反复,糖变成白色,搁案板搓捏制成圆袋状,灌上配制好的芝麻、豆末和白糖,从一个口上抽丝成条形,剪成一寸左右的糖段,一锅米糖大功告成。

⑤老槐打米糖是在室外空地上,引来不少人驻足观赏,都啧啧称奇,还有一中年男子求购。老槐说:“我这不卖,是给朋友打的。”中年男子仍不死心:“听人介绍才专程赶来的,卖给我吧,朋友那你再打呗。”老槐心想也是,离过年还早,便算了算成本,说了个价钱。小赚几十,心里挺畅快。至于对费海平的承诺,继续打便是,保证不耽误。

⑥说来也怪,一连十几天,每天打两锅,最后都卖了。有些还是慕名上门来买,特意从县里开车过来。先前准备的糯米、芝麻等早就用尽,老槐又采购了几次。倒是费海平的米糖一直没有着落,老槐多少有些不安。费海平是老槐的帮扶干部,为了解决他生活上的困难,经常上门嘘寒问暖,送米送油,帮了他许多。

⑦眼看就要过年,老槐算着日子,准备了最后两锅。蒸糯米时,费海平来了,说:“听说你最近打了几十锅米糖,生意好得很啊。”老槐嘿嘿一笑:“这两锅就是给你的。”

⑧两人正说着,一辆小车开到,下来两人,其中一个说:“就是在这买的。”另一个便对老槐说:“师傅,请给我打两锅米糖。”老槐脑袋摇得像拨浪鼓,“不行不行,这两锅得给我朋友,人家早定了。”“师傅,我可是从县里专门跑来的,就卖给我吧。”老槐仍摇头。

⑨费海平说:“人家大老远来不容易,你就先给他吧。”“给了他,你的米糖咋办?”

⑩费海平附在老槐耳边说:“告诉你个秘密,我有糖尿病,吃不得糖,一点都吃不得。”说完,费海平拍拍老槐的肩膀,大笑而去。而老槐一时没反应过来,摸了摸后脑勺,一脸的呆萌样子……

(1)阅读小说,在下面方框中补充老槐、费海平有关“米糖”的情节。

① 答应费干部制作

② 老槐打米糖

③ 执意不卖给顾客

④ 引来了许多顾客

(2)联系上下文对第⑦段老槐的“嘿嘿一笑”,理解最恰当的一项是 B 。

A.费海平终于来取米糖了,老槐很高兴。

B.没有为费海平打好米糖,老槐有些难为情。

C.米糖的生意好得很,老槐很得意。

D.看到又有人来买来糖,老槐有点激动。

(3)关注人物的神态、言行、心理描写,可以帮助我们深入地体会人物形象。从小说中,我看到了一个 手艺精湛又忠厚守信 的老槐,也读到了一个 热心助人 的费海平。

(4)小说第①段与第⑩段都写到了费海平。这样开头与结尾的好处是 首尾呼应,使人物形象更加丰满,塑造了一个帮助农民脱贫致富的扶贫干部的形象。

(5)“米糖甜”是小说题眼所在。结合全文阅读,你认为米糖里的“甜”包含着什么?

米糖里的“甜”既指真正的糖的甜,也包含着对人物甜美心灵的赞美。

【解答】(1)考查学生对文章内容的梳理和概括。阅读句子“老槐,过年给我打两锅米糖吧”“答应了费干部,老槐就要做些准备了”可知,老槐答应费干部制作米糖。阅读句子“答应了费海平,老槐便开始准备”可知,老槐开始打米糖,引来了许多顾客。阅读句子“不行不行,这两锅得给我朋友,人家早定了”可知,老槐执意不卖给顾客米糖。

(2)考查学生对文章内容的理解。从“老槐嘿嘿一笑”“这两锅就是给你的”可知,老槐的“嘿嘿一笑”,是因为没有为费海平打好米糖,老槐有些难为情。故选B。

(3)考查学生人物形象的分析。阅读文章可知,小说通过老槐“答应制作米糖——准备工具食材——精心制作米糖——米糖供不应求”的线索展开情节。又因费干部的米糖没有着落而惴惴不安,执意不把两锅米糖卖给慕名而来的顾客,塑造了一个手艺精湛又忠厚守信的农民形象。老槐的生意之所以好,是因为费干部暗中帮忙宣传推销米糖,我们看到了一个热心助人的费海平。

(4)考查学生对文章写作方法的理解。小说第①段与第⑩段都写到了费海平。这样开头与结尾的好处是首尾呼应,使人物形象更加丰满,塑造了一个帮助农民脱贫致富的扶贫干部的形象。

(5)考查对选文内容的理解。学生结合文章内容回答即可。通过阅读可知,米糖里的“甜”既指真正的糖的甜,也包含着对人物甜美心灵的赞美。

故答案为:

(1)①答应费干部制作 ②老槐打米糖 ③执意不卖给顾客 ④引来了许多顾客;

(2)B;

(3)手艺精湛又忠厚守信 热心助人;

(4)首尾呼应,使人物形象更加丰满,塑造了一个帮助农民脱贫致富的扶贫干部的形象。

(5)米糖里的“甜”既指真正的糖的甜,也包含着对人物甜美心灵的赞美。

散文(共1小题)

(2020 嘉兴)现代文阅读。

秋天的怀念

史铁生

①双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常,望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃杯砸碎;听着录音机里甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲这时就悄悄地躲出去,在我看不到的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼圈红红的,看着我。听说北海的花儿都开了,我推着你去看看吧。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我活着有什么意思!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭,说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活……”

②可我一直都不知道,她的病竟已经到了那地步。后来妹妹告诉我,母亲常常肝疼得整宿翻来覆去地睡不了觉。

③那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“刷刷拉啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前,“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求的神色。“什么时候?”“你要愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起。“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦!几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”之类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

④她出去了,就再也没回来。

⑤邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样,看着三轮车远去,也绝没有想到竟是永远永远的诀别。

⑥邻居小伙子背着我去看她的时候,她还艰难地呼吸着。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个未成年的女儿……”

⑦又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花。那菊花黄得淡雅,白得高洁,紫红得热烈而深沉,泼泼洒洒,在秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话,妹妹也懂。我俩在一起,要好好儿活……

(1)短文分四个部分记述了“我”与“母亲“的四件小事。请阅读短文,完成填空。

第①段: “我”双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常 →第②段:母亲病重,不告诉“我”→第③段: “我”答应与母亲一起去北海看菊花 →第④至⑦段:母亲临终仍记挂着兄妹俩。

(2)对第①段画线句子理解不恰当的一项是 D

A.这是对母亲的动作描写。

B.写出了母亲想让儿子发泄痛苦。

C.表达了母亲对儿子的关爱。

D.母亲不想让儿子知道她得病了。

(3)第①、③两段中母亲两次提到“我推着你去看看吧”,理解最恰当的一项是 A

A.母亲希望我鼓起生活的勇气。

B.母亲知道我很喜欢花。

C.母亲很喜欢花。

D.北海的花很漂亮,值得一看。

(4)第⑦段画线句子,属于 景物 描写,写出了 菊花颜色鲜艳,生命力蓬勃的样子 ,作者借此想表达的是 自己已经走出心理阴影,重新燃起希望来面对生活 。

(5)“好好儿活”在文中两次出现。它们的不同之处在于: 第一次出现是母亲对“我”说的话,希望“我”鼓起生活的勇气,好好活下去;第二次出现是在母亲去世后,“我”想起母亲的临终遗语,内心充满愧疚与自责,深感母爱的伟大,立志要好好活下 。

作者这样写的好处是 前后照应,使文章结构更加严谨 。

(6)生活不可能一帆风顺,我们在成长的道路上有可能会遇到各种“麻烦”。我们该如何对待呢?联系本文,谈谈自己的感想。

在生活中,我们常常会遇到这样或那样的问题和困难,但是只要我们有战胜困难的勇气和决心,就一定会取得成功。比如在学习中,一次考试成绩不理想并不可怕,只要我们调整好心态,找到问题所在,就一定会取得进步。

【解答】(1)考查了学生对短文内容的掌握情况。这篇短文分四个部分记述了“我”与“母亲“的四件小事:第①段主要写了“我”双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常,常常会无缘无故地发脾气;第②段:母亲病重,却不告诉“我”;第③段“我”答应与母亲一起去北海看菊花,母亲高兴得喜出望外;第④至⑦段写母亲临终前仍记挂着兄妹俩。文章通过写一位重病缠身的母亲体贴入微地照顾双腿瘫痪的儿子,鼓励儿子要好好活下去的故事,歌颂了伟大而无私的母爱。

(2)考查了学生对短文中划线句子的理解情况。文中第①段划线句子“母亲这时就悄悄地躲出去,在我看不到的地方偷偷地听着我的动静。”这句话中“悄悄地”这是对母亲的动作描写,母亲十分体谅儿子的苦衷,为了能让儿子发泄心中的痛苦而尽可能不去惊扰儿子,表达了母亲对儿子的关爱。故选项ABC理解正确;短文第①段并没有提及母亲生病一事,故选项D理解错误。故选D。

(3)考查了学生对短文中重点句子的理解情况。短文第①、③两段中母亲两次提到“我推着你去看看吧”,在短文中,“看花“是全文围绕的中心事件,也是“我“新生活的象征,母亲希望我鼓起生活的勇气,所以想推着“我”去看花,这是母爱的集中体现。故选A。

(4)考查了学生对短文中划线句子的理解情况。短文第⑦段画线句子“那菊花黄得淡雅,白得高洁,紫红得热烈而深沉,泼泼洒洒,在秋风中正开得烂漫。”这是景物描写,写出了菊花颜色鲜艳,生命力蓬勃的样子。作者通过对菊花绚丽烂漫的描写来表达对秋天特有的情思,写出了在经过命运残酷的打击,经历过暴躁绝望的心理过程,在母亲去世后,才真正体会了母爱的坚忍和伟大,懂得了母亲的期盼,悟出了生命存在的意义。说明作者已经走出心理的阴影,重新燃起希望来面对生活,同时也说明作者已经懂得了母亲的用意。

(5)考查了学生对短文中重点句子的理解情况。“好好儿活”在文中两次出现,第一次是在第①段最后:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活……”这是母亲对残疾的儿子的不放心和期望,是一份深沉伟大的母爱;这句话第二次是在文章最后“我俩在一起,要好好儿活……”这是儿子多年后想起母亲的临终遗语,内心充满愧疚与自责,深感母爱的伟大,立志要好好活下。作者这样写的好处是前后照应,使文章结构更加严谨。

(6)考查了学生结合阅读谈感想的能力。生活不可能一帆风顺,我们在成长的道路上有可能会遇到各种“麻烦”。短文中的“我”因为双腿瘫痪而失去生活的勇气,是母亲的鼓励让“我”重新燃起对生活的信心。在现实生活中,我们常常会遇到这样或那样的问题和困难,但是只要我们有战胜困难的勇气和决心,就一定会取得成功。比如在学习中,一次考试成绩不理想并不可怕,只要我们调整好心态,找到问题所在,就一定会取得进步。

故答案为:

(1)“我”双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常“我”答应与母亲一起去北海看菊花;

(2)D;

(3)A;

(4)景物 菊花颜色鲜艳,生命力蓬勃的样子自己已经走出心理阴影,重新燃起希望来面对生活;

(5)第一次出现是母亲对“我”说的话,希望“我”鼓起生活的勇气,好好活下去;第二次出现是在母亲去世后,“我”想起母亲的临终遗语,内心充满愧疚与自责,深感母爱的伟大,立志要好好活下前后照应,使文章结构更加严谨;

(6)在生活中,我们常常会遇到这样或那样的问题和困难,但是只要我们有战胜困难的勇气和决心,就一定会取得成功。比如在学习中,一次考试成绩不理想并不可怕,只要我们调整好心态,找到问题所在,就一定会取得进步。

02现代文阅读

非连续性文本(共3小题)

(2022 南湖区)非连续性文本阅读。

材料一:2021年5月22日,“中国杂交水稻之父”袁隆平院士于长沙逝世。袁隆平曾说过他一直以来有两个梦想要实现:一个是禾下乘凉梦,一个是杂交水稻覆盖全球梦。这两个梦想促使他不能也不想停下来(数据如右图)。

材料二:2021年5月22日,被誉为“中国肝胆外科之父”的中国科学院吴孟超院士于上海逝世。从医70余载,吴院士完成了1.6万余台肝脏手术,自主创新30多项重大医学成果,救治2万多名患者,把中国的肝癌手术成功率从不到50%提高到90%以上……手中握刀,游刃肝胆,精准无误;满腔热忱,守望初心,矢志不渝。

(1)上述两则材料的主要观点是 。

(2)根据材料,判断以下说法是否正确,正确的画“√”,错误的画“×”。

①袁隆平院士的梦想就是让国人不再过“面朝黄土,背朝天”的苦日子。

②自1964年起,我们谷物的单亩产量呈现总体提升趋势。

③吴孟超院士大大提高了中国肝癌手术的成功率。

(3)“追星”是崇拜偶像的行为。小学生应该追怎样的“星”呢?结合上述两则材料,请你谈谈自己的观点。

(2022 嘉兴)非连续性文本阅读

今年4月23日至25日,首届全民阅读大会在北京举行,大会全面展现了我国书香社会建设以及全民阅读推进取得的丰硕成果。

【活动亮点】

亮点一:本次大会结合精品出版与现象级影视文艺的最新实践,以图书《觉醒年代》与电视剧《觉醒年代》,小说《人世间》与电视剧《人世间》两组文化精品作为切入点,倡导以品质出版引领品位阅读。

亮点二:本次大会评选出了46家“年度最美书店”。其中既有新华等国有书店品牌,也有民营书店品牌;既有综合性的大型书城,也有小而精的特色书店;既有转型升级的老品牌,也有近几年出现的新面孔。它们反映了实体书店在逆境中不怕困难的精神风貌。

【代表语录】

曾经的外卖小哥,《中国诗词大会》第三季总冠军雷海为说:“我当初就是因为十几年如一日地利用碎片化的时间去阅读,才有机会参加《中国诗词大会》并且获得了冠军,所以,对于阅读的意义我是深有体会的。”

国际儿童读物联盟主席张明舟说,他的阅读之旅是从一本名叫《小种子旅行记》的彩色图画书开始的。就是这本《小种子旅行记》引发了他对多彩世界的向往,读书带他走出小山村,考上理想学府,圆了当外交官的梦想,站到了推动儿童阅读的世界舞台上。

【数据报告】

调查显示,2021年我国成年国民人均每天手机接触时长为101.12分钟,人均每天互联网接触时长为68.42分钟,两项加起来接近3个小时,远超人均纸质书阅读时长的21.05分钟。近两年,各种媒介的阅读率如图所示:

(1)首届全民阅读大会中的活动亮点纷呈,包括 和 等。

(2)阅读上述材料,下列说法不符合文章意思的一项是

A.雷海为能够获得《中国诗词大会》冠军,得益于他经常利用碎片化时间阅读。

B.张明舟以一本图画书指引人生方向的经历告诉我们,阅读能为梦想插上翅膀。

C.2021年,我国国民在各种媒介的阅读率上都较2020年有了持续稳定的增长。

D.实体书店虽面临很多困难,但只要做出自己的特色,就依然能在逆境中发展。

(3)你认为数字化阅读未来是否会取代纸质阅读,请结合材料阐述你的理由,不少于两条。

(2021 南湖区)非连续性文本阅读。

在“难忘小学生活”的综合性学习活动中,小东回忆了六年小学生活的点点滴滴,整理绘制了“我的小学生活”树状时间线索图,具体如下:

(1)根据材料内容,判断下列说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。

①小东从“难忘的老师”“难忘的同学”等六个方面回忆了小学生活。

②“我的小学生活”每个方面都是按时间顺序回忆的。

③二年级参加学校的“书香诗韵”朗诵团是小东难忘的学习经历之一。

④抗击新冠疫情是一段特殊的经历,小东在“难忘的学习经历”和“难忘的瞬间”都记录了相关的事情。

(2)如果你是小东,请你结合上面的材料,给母校的老师写一则临别赠言。

(2020 嘉兴)非连续性文本阅读。

五一节期间,爸爸妈妈带小王同学到“生活着的千年古镇﹣﹣西塘”游玩。为保证出行顺利,小王爸爸查阅了“西塘旅游”微信公众号,得到如下信息。

(1)根据材料内容,判断以下说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。

①景区每日游客接待量的限量标准为每日游客最大承载量的30%.

②以任何一种方式预约的游客均只需凭“预约短信凭证”就可以进入景区。

③游客进入景区参观时,不管是在室外,还是室内,均要求佩戴口罩。

(2)为保证小王一家顺利游览西塘,结合图文资料,请你为他们提出不少于三条建议

记叙文(共2小题)

(2022 嘉兴)现代文阅读

想偷一本书

王秋珍

①我想偷一本书已经很久了。

②它就放在我们办公室一位同事的桌上。每天,我都能看见它。那天蓝色的封面要多好看就有多好看。可是,它寂寞地呆在桌上,似乎从来没人去翻一翻。

③有一次,我看见同事拿起了它。我正暗暗为它高兴,却分明看见我的这位女同事,只是用书扫了扫椅子上的灰尘。别的同事走过来走过去。总是低着头忙忙碌碌。那个叫手机的玩意成了大家的最爱。谁会来留意一本书呢?慢慢的,我看见灰尘把书的封面由蓝色变成了灰色。我还看见有好几次,这位女同事把刚盛了水的杯子搁在它的上面。书的封面留下了一个圆圈,还带着褶皱,好像一个可怜的孩子歪着嘴巴在哭泣。每当那个时候,我的内心就会一阵刺痛。

④我只想把它偷回家。可是,一想到偷,我就不由自主地开始紧张。从小,爸爸就教育我,别人的东西不能拿,偷大偷小都是贼。因此,我一天天地看着它,看着办公室来来往往的同事,却一直不敢给自己创造一个机会。

⑤可机会还是来了。那天,我打了一段文字抬起头,蓦然发现办公室里居然只有我一人。我按捺住狂跳的心,悄然起身,来到女同事的桌前。我感觉有目光像舞台上的追光灯一样向我聚拢过来,我低下头试图躲开它。突然,一个声音从天而降:“你想干嘛?”我的身子斜了斜,差点跌倒。我刚想回答,却听见那人继续在说:“好啦好啦,我很忙,这件事等会再说吧。”说话间,外面过道上的脚步声渐渐远去。我,终于把书偷到了手。从来没有想过,有一天,文明的我居然会和“偷”这么不文雅的字站在一起。

⑥回家后,我拿出软毛巾轻轻地擦拭封面,又拿出吹风机吹那个固执的圆圈。最后,我把书的封底朝上,放在桌上,再压上了一条厚重的红木小方凳。

⑦次日,我把书拿出,它又变成了端正的模样。我洗净双手,拿出偷来的书一页一页地翻起来。书中的每一个字,都像芬芳的花,让我驻足,流连,回味……

⑧是的,这是我写的书。当时出版社只给了我50本样书,我舍不得卖,只想把书送给爱书的人。当初,我那位女同事听说我出书了,就第一时间向我祝贺并要书。没想到,她要的只是一份客套。是的,只是一份客套。女同事一直把书放在桌上,从来不曾翻上一遍。如今,她和我的同事们一样,一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦,根本没有注意到桌上少了什么。想到这里,我的内心不禁五味杂陈。

⑨当天晚上,我躺上床上辗转反侧,彻夜难眠。这个忙碌的时代,真的没人会停下来好好地看书了吗?当初,我壮着胆子把书偷回来,只是想给书找一个懂它的人啊。

(1)读短文,想想随着事件的发展,“我”的心情发生了怎样的变化,完成填空。

(2)“我”要偷女同事的书,一是因为 ,二是因为 。

(3)第⑥⑦段中,通过写“我”一系列的举动: 、 、 ,真实自然地表达了“我” 的情感。

(4)读第⑨段,下面对“我”彻夜难眠的原因理解不恰当的是

A.这个忙碌的时代,能停下来好好看书的人越来越少。

B.“我”想给书找一个懂它的人,但恐怕很难再找到了。

C.“我”偷了同事的书,怕她发现后问起来不知怎么回答。

D.身边的同事们一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦。

(5)读文章结尾画横线的句子,回答以下问题。

①文章用这样的方式结尾,有什么好处?

②你觉得怎样的人才算是“懂它的人”?

(2022 青川县)现代文阅读。

老舍先生

①北京东城丰富胡同有一座小院。走进这座小院,就觉得特别安静,异常豁亮。这院子似乎经常布满阳光。院里有两棵不大的柿子树,到处是花,院里、廊下、屋里,摆得满满的。这些花都是老舍先生和夫人亲自侍弄的。天气晴和,他们把这些花一盆一盆抬到院子里,一身热汗。刮风下雨,又一盆一盆抬进屋,又是一身热汗。老舍先生爱花,真是到了爱花成性的地步。

②老舍先生很好客,每天下午,来访的客人不断。作家,画家,戏曲、曲艺演员……客人被让进了北屋当中的客厅,老舍先生就从西边的一间屋子走出来。这是老舍先生的书房兼卧室。里面陈设很简单,一桌、一椅、一榻。老舍先生是文雅的、彬彬有礼的。他的握手是轻轻的,但是很亲切。茶已经沏出色了,老舍先生执壶为客人倒茶。据我的印象,老舍先生总是自己给客人倒茶的。

③有时候,老舍先生正在工作,请客人稍候,你也不会觉得闷得慌。你可以看看花。如果是夏天,就可以闻到一阵一阵香白杏的甜香味儿。一大盘香白杏放在条案上,那是专门为了闻香而摆设的。你还可以站起来看看西壁上挂的画。

④老舍先生藏画甚富,大都是精品,所藏齐白石的画可谓“绝品”。老舍先生极其爱重齐白石,谈起来总是充满感情。我所知道的一点白石老人的逸事,大都是从老舍先生那里听来的。老舍先生请白石老人画四幅屏,点的题有一句是苏曼殊的诗,要求画卷心的芭蕉。老人踌躇了很久,终于没有应命,因为他想不起芭蕉的心是左旋还是右旋的了,不能胡画。老舍先生说:“老人是认真的。”老舍先生谈起过,白石老人家里人口很多,每天煮饭的米都是老人亲自量,用一个香烟罐头。“一下、两下、三下……行了!”——“再添一点,再添一点!”——“吃那么多呀!”有人曾提出把老人接出来住,这么大岁数了,不要再操心这样的家庭琐事。老舍先生知道了,给拦了,说:“别!他这么着惯了。不叫他干这些,他就活不成了。”老舍先生的意见表现了他对人的理解,对一个人生活习惯的尊重,同时也表现了对白石老人真正的关怀。

⑤老舍先生是市文联的主席,自然也要处理一些“公务”,看文件,开会,作报告……

⑥老舍先生常常想一些别人没有想到或想不到的问题。北京解放前有一些盲艺人,他们沿街卖艺,有的还兼带算命,生活很苦。他们的“玩意儿”和睁眼的艺人不全一样。老舍先生和一些盲艺人熟识,提议把这些盲艺人组织起来,使他们的生活有出路,别让他们的“玩意儿”绝了。为了引起各方面的重视,他把盲艺人请到市文联演唱了一次。老舍先生亲自主持,作了介绍,还特烦两位老艺人翟少平、王秀卿唱了一段《当皮箱》。这是一个喜剧性的牌子曲,里面有一个人物是当铺的掌柜,说山西话;有一个牌子叫“鹦哥调”,句尾的和声用喉舌作出有点像母猪拱食的声音,很特别,很逗。这个段子和这个牌子,是睁眼艺人没有的。老舍先生那天显得很兴奋。(本文作者汪曾祺,选文有删改)

(1)根据文章内容填空。

①

②

③

⑤

文章选取了老舍先生的几个生活片段进行描写,详写 (写序号),略写 (写序号),作者这样写的目的是 。

(2)第①段中画横线的句子是对老舍先生和夫人的 描写,写出了 ,从中体会到 。

(3)第⑥段中“老舍先生那天显得很兴奋”,下面理解最恰当的一项是 。

A.那天的演唱可能引起各方面重视,使盲艺人的生活有出路,不让他们的“玩意儿”绝了。

B.老舍先生特别邀请老艺人到市文联唱了一段《当皮箱》,并亲自主持,作介绍。

C.“鹦歌调”句尾的和声很特别,很逗。

D.《当皮箱)这个段子和这个牌子,是睁眼艺人没有的。

(4)结合资料理解。

资料一 生活中的父亲完全是矛盾的。他一天到晚大部分时间不说话,在闷着头构思写作,很严肃、很封闭。但是只要有人来,一听见朋友的声音。他马上很活跃了,平易近人,热情周到,很谈得来。仔细想来,父亲也矛盾,因为他对生活、对写作极认真勤奋;另一方面,他又特别有情趣,爱生活。 ——舒乙 资料二 舍予(老舍)是经过了生活的甜酸苦辣的,深通人情世故的人……他的客客气气,谈笑风生里面,常常要跳出不知道是真话还是笑话的那一种幽默。现在大概大家都懂得那里面正闪耀着他对于生活的真意,但他有时却要为国事,为公共事业,为友情伤心落泪,这恐怕是很少为人知道的。 ——胡风

文章第②段中写老舍先生“来访的客人不断”,可文章开头却说“走进这座小院,就觉得特别安静,异常豁亮”。结合第 份资料,我知道了其中原因是

小说(共1小题)

(2022 南湖区)现代文阅读。

米糖甜

①费海平对老槐说:“过年给我打两锅米糖吧。”老槐莫名其妙地盯着费海平:“满大街都有卖的,谁还自己打啊?”“手工打的,那是甜而不腻,比机器生产的口感好多了,更何况是你老槐打的米糖。”费海平这么一说,老槐的脸笑成一堆褶子。

②老槐以前就是打米糖的,在十里八村很有些名气,东家打了西家打,过年也能赚上一笔。只是后来手艺歇了,毕竟超市里什么都有卖,本地也有好几家工厂做米糖,产量不是手工能比的,至于口感嘛,老槐不做评价,只哼哼一声。只是少了这一块收入,老槐过年还是有些紧巴。

③听着费海平这么一说,老槐算是应下了这活。

④第二天,老槐便开始准备了。打米糖用的手工栏搭还在,只是布满灰尘,翻出来清洗一下就可以使用。再去邻居家换点糯米,弄些麦芽、芝麻、白糖、豆末,万事俱备。老槐先将糯米淘洗,浸泡三四个小时,然后磨浆、上锅,用柴火蒸熟,搁麦芽发酵后滤渣,熬制成饴糖。饴糖在逐渐冷却的过程中缓慢成形,就可以上手工栏搭拉糖。老槐将糖坯缠绕于木棍,双臂裸露,将饴糖拉直再反向缠回木棍,像极了咏春练功手法。米糖打得好坏,这一环节至关重要。如此反复,糖变成白色,搁案板搓捏制成圆袋状,灌上配制好的芝麻、豆末和白糖,从一个口上抽丝成条形,剪成一寸左右的糖段,一锅米糖大功告成。

⑤老槐打米糖是在室外空地上,引来不少人驻足观赏,都啧啧称奇,还有一中年男子求购。老槐说:“我这不卖,是给朋友打的。”中年男子仍不死心:“听人介绍才专程赶来的,卖给我吧,朋友那你再打呗。”老槐心想也是,离过年还早,便算了算成本,说了个价钱。小赚几十,心里挺畅快。至于对费海平的承诺,继续打便是,保证不耽误。

⑥说来也怪,一连十几天,每天打两锅,最后都卖了。有些还是慕名上门来买,特意从县里开车过来。先前准备的糯米、芝麻等早就用尽,老槐又采购了几次。倒是费海平的米糖一直没有着落,老槐多少有些不安。费海平是老槐的帮扶干部,为了解决他生活上的困难,经常上门嘘寒问暖,送米送油,帮了他许多。

⑦眼看就要过年,老槐算着日子,准备了最后两锅。蒸糯米时,费海平来了,说:“听说你最近打了几十锅米糖,生意好得很啊。”老槐嘿嘿一笑:“这两锅就是给你的。”

⑧两人正说着,一辆小车开到,下来两人,其中一个说:“就是在这买的。”另一个便对老槐说:“师傅,请给我打两锅米糖。”老槐脑袋摇得像拨浪鼓,“不行不行,这两锅得给我朋友,人家早定了。”“师傅,我可是从县里专门跑来的,就卖给我吧。”老槐仍摇头。

⑨费海平说:“人家大老远来不容易,你就先给他吧。”“给了他,你的米糖咋办?”

⑩费海平附在老槐耳边说:“告诉你个秘密,我有糖尿病,吃不得糖,一点都吃不得。”说完,费海平拍拍老槐的肩膀,大笑而去。而老槐一时没反应过来,摸了摸后脑勺,一脸的呆萌样子……

(1)阅读小说,在下面方框中补充老槐、费海平有关“米糖”的情节。

①

②

③

④

(2)联系上下文对第⑦段老槐的“嘿嘿一笑”,理解最恰当的一项是 。

A.费海平终于来取米糖了,老槐很高兴。

B.没有为费海平打好米糖,老槐有些难为情。

C.米糖的生意好得很,老槐很得意。

D.看到又有人来买来糖,老槐有点激动。

(3)关注人物的神态、言行、心理描写,可以帮助我们深入地体会人物形象。从小说中,我看到了一个 的老槐,也读到了一个 的费海平。

(4)小说第①段与第⑩段都写到了费海平。这样开头与结尾的好处是

(5)“米糖甜”是小说题眼所在。结合全文阅读,你认为米糖里的“甜”包含着什么?

散文(共1小题)

(2020 嘉兴)现代文阅读。

秋天的怀念

史铁生

①双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常,望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃杯砸碎;听着录音机里甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲这时就悄悄地躲出去,在我看不到的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼圈红红的,看着我。听说北海的花儿都开了,我推着你去看看吧。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我活着有什么意思!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭,说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活……”

②可我一直都不知道,她的病竟已经到了那地步。后来妹妹告诉我,母亲常常肝疼得整宿翻来覆去地睡不了觉。

③那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“刷刷拉啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前,“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求的神色。“什么时候?”“你要愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起。“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦!几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”之类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

④她出去了,就再也没回来。

⑤邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样,看着三轮车远去,也绝没有想到竟是永远永远的诀别。

⑥邻居小伙子背着我去看她的时候,她还艰难地呼吸着。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个未成年的女儿……”

⑦又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花。那菊花黄得淡雅,白得高洁,紫红得热烈而深沉,泼泼洒洒,在秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话,妹妹也懂。我俩在一起,要好好儿活……

(1)短文分四个部分记述了“我”与“母亲“的四件小事。请阅读短文,完成填空。

第①段: →第②段:母亲病重,不告诉“我”→第③段: →第④至⑦段:母亲临终仍记挂着兄妹俩。

(2)对第①段画线句子理解不恰当的一项是

A.这是对母亲的动作描写。

B.写出了母亲想让儿子发泄痛苦。

C.表达了母亲对儿子的关爱。

D.母亲不想让儿子知道她得病了。

(3)第①、③两段中母亲两次提到“我推着你去看看吧”,理解最恰当的一项是

A.母亲希望我鼓起生活的勇气。

B.母亲知道我很喜欢花。

C.母亲很喜欢花。

D.北海的花很漂亮,值得一看。

(4)第⑦段画线句子,属于 描写,写出了 ,作者借此想表达的是 。

(5)“好好儿活”在文中两次出现。它们的不同之处在于: 。

作者这样写的好处是 。

(6)生活不可能一帆风顺,我们在成长的道路上有可能会遇到各种“麻烦”。我们该如何对待呢?联系本文,谈谈自己的感想。

参考答案与试题解析

非连续性文本(共3小题)

(2022 南湖区)非连续性文本阅读。

材料一:2021年5月22日,“中国杂交水稻之父”袁隆平院士于长沙逝世。袁隆平曾说过他一直以来有两个梦想要实现:一个是禾下乘凉梦,一个是杂交水稻覆盖全球梦。这两个梦想促使他不能也不想停下来(数据如右图)。

材料二:2021年5月22日,被誉为“中国肝胆外科之父”的中国科学院吴孟超院士于上海逝世。从医70余载,吴院士完成了1.6万余台肝脏手术,自主创新30多项重大医学成果,救治2万多名患者,把中国的肝癌手术成功率从不到50%提高到90%以上……手中握刀,游刃肝胆,精准无误;满腔热忱,守望初心,矢志不渝。

(1)上述两则材料的主要观点是 两位院士无私奉献的科学精神 。

(2)根据材料,判断以下说法是否正确,正确的画“√”,错误的画“×”。

①袁隆平院士的梦想就是让国人不再过“面朝黄土,背朝天”的苦日子。 ×

②自1964年起,我们谷物的单亩产量呈现总体提升趋势。 √

③吴孟超院士大大提高了中国肝癌手术的成功率。 √

(3)“追星”是崇拜偶像的行为。小学生应该追怎样的“星”呢?结合上述两则材料,请你谈谈自己的观点。

我觉得小学生可以追星,但是这个“星”绝不应该是单纯的歌星、影星和现在的流量明星,而是那些为祖国、为人民做出突出贡献的科学家、医学家、教育家等伟大人物;是为祖国、为人民兢兢业业辛勤工作在各行各业一线的先进人物,实现中华民族的伟大复兴要靠这些人去谱写,通过袁隆平爷爷和吴孟超爷爷两位伟人的事迹,让我正确的认识到他们才是值得我们去尊敬和崇拜的人,才是我们真正应该去追的明星。

【解答】(1)考查概况分析材料内容的观点。根据两则材料的内容可知,上述两则材料的主要观点是两位院士无私奉献的科学精神。

(2)考查对材料内容的理解和分析。根据材料一“袁隆平曾说过他一直以来有两个梦想要实现:一个是禾下乘凉梦,一个是杂交水稻覆盖全球梦”可知这才是袁隆平院士的梦想。故题干表述不正确。②根据材料一中的数据图可以看出,从1964年起,我们谷物的单亩产量呈现总体提升趋势。故题干表述正确。③根据材料二“把中国的肝癌手术成功率从不到50%提高到90%以上”可知,吴孟超院士大大提高了中国肝癌手术的成功率。故题干表述正确。

(3)考查语言表达能力。结合材料内容,说出自己的想法,语言通顺合理即可。如:我觉得小学生可以追星,但是这个星绝不应该是单纯的歌星、影星和现在的流量明星,而是那些为祖国、为人民做出突出贡献的科学家、医学家、教育家等伟大人物;是为祖国、为人民兢兢业业辛勤工作在各行各业一线的先进人物,实现中华民族的伟大复兴要靠这些人去谱写,通过袁隆平爷爷和吴孟超爷爷两位伟人的事迹,让我正确的认识到他们才是值得我们去尊敬和崇拜的人,才是我们真正应该去追的明星。

故答案为:

(1)两位院士无私奉献的科学精神;

(2)①×;

②√;

③√;

我觉得小学生可以追星,但是这个“星”绝不应该是单纯的歌星、影星和现在的流量明星,而是那些为祖国、为人民做出突出贡献的科学家、医学家、教育家等伟大人物;是为祖国、为人民兢兢业业辛勤工作在各行各业一线的先进人物,实现中华民族的伟大复兴要靠这些人去谱写,通过袁隆平爷爷和吴孟超爷爷两位伟人的事迹,让我正确的认识到他们才是值得我们去尊敬和崇拜的人,才是我们真正应该去追的明星。

(2022 嘉兴)非连续性文本阅读

今年4月23日至25日,首届全民阅读大会在北京举行,大会全面展现了我国书香社会建设以及全民阅读推进取得的丰硕成果。

【活动亮点】

亮点一:本次大会结合精品出版与现象级影视文艺的最新实践,以图书《觉醒年代》与电视剧《觉醒年代》,小说《人世间》与电视剧《人世间》两组文化精品作为切入点,倡导以品质出版引领品位阅读。

亮点二:本次大会评选出了46家“年度最美书店”。其中既有新华等国有书店品牌,也有民营书店品牌;既有综合性的大型书城,也有小而精的特色书店;既有转型升级的老品牌,也有近几年出现的新面孔。它们反映了实体书店在逆境中不怕困难的精神风貌。

【代表语录】

曾经的外卖小哥,《中国诗词大会》第三季总冠军雷海为说:“我当初就是因为十几年如一日地利用碎片化的时间去阅读,才有机会参加《中国诗词大会》并且获得了冠军,所以,对于阅读的意义我是深有体会的。”

国际儿童读物联盟主席张明舟说,他的阅读之旅是从一本名叫《小种子旅行记》的彩色图画书开始的。就是这本《小种子旅行记》引发了他对多彩世界的向往,读书带他走出小山村,考上理想学府,圆了当外交官的梦想,站到了推动儿童阅读的世界舞台上。

【数据报告】

调查显示,2021年我国成年国民人均每天手机接触时长为101.12分钟,人均每天互联网接触时长为68.42分钟,两项加起来接近3个小时,远超人均纸质书阅读时长的21.05分钟。近两年,各种媒介的阅读率如图所示:

(1)首届全民阅读大会中的活动亮点纷呈,包括 倡导以品质出版引领品位阅读 和 评选出“年度最美书店” 等。

(2)阅读上述材料,下列说法不符合文章意思的一项是 C

A.雷海为能够获得《中国诗词大会》冠军,得益于他经常利用碎片化时间阅读。

B.张明舟以一本图画书指引人生方向的经历告诉我们,阅读能为梦想插上翅膀。

C.2021年,我国国民在各种媒介的阅读率上都较2020年有了持续稳定的增长。

D.实体书店虽面临很多困难,但只要做出自己的特色,就依然能在逆境中发展。

(3)你认为数字化阅读未来是否会取代纸质阅读,请结合材料阐述你的理由,不少于两条。

【解答】(1)考查对语段内容的理解。通读语段可知,首届全民阅读大会中的活动亮点纷呈,包括 倡导以品质出版引领品位阅读和 评选出“年度最美书店”等。可结合文中的【活动亮点】来理解。

(2)考查对语段内容的理解。通读语段,结合本题中的说法可知,A、B、D项种说法符合文章意思。C项“2021年,我国国民在各种媒介的阅读率上都较2020年有了持续稳定的增长”说法不符合文章意思。可从各种媒介的阅读率图示看出来。故选C。

(3)考查对未来数字化阅读与纸质阅读的认知。通读语段可知,我认为数字化阅读未来是否会取代纸质阅读可能会出现两种情况:①数字化阅读不会取代纸质阅读:因为一些高品质的出版物能够吸引读者的阅读兴趣。很多实体书店在逆境中不怕困难,开始转型升级,做出特色。现在还有大量的人喜欢图书、报纸等纸质阅读。近两年,喜欢图书阅读的人员比例,有所增加。

②数字化阅读会取代纸质阅读:因为喜欢数字阅读方式的人已经超过了纸质阅读。现在人手一部手机,在手机上数字化阅读非常方便。成年国民每天接触手机的时间已经远远超过了纸质阅读时间。

故答案为:

(1)倡导以品质出版引领品位阅读 评选出“年度最美书店”;

(2)C;

(3)①数字化阅读不会取代纸质阅读:因为一些高品质的出版物能够吸引读者的阅读兴趣。很多实体书店在逆境中不怕困难,开始转型升级,做出特色。现在还有大量的人喜欢图书、报纸等纸质阅读。近两年,喜欢图书阅读的人员比例,有所增加。

②数字化阅读会取代纸质阅读:因为喜欢数字阅读方式的人已经超过了纸质阅读。现在人手一部手机,在手机上数字化阅读非常方便。成年国民每天接触手机的时间已经远远超过了纸质阅读时间。

(2021 南湖区)非连续性文本阅读。

在“难忘小学生活”的综合性学习活动中,小东回忆了六年小学生活的点点滴滴,整理绘制了“我的小学生活”树状时间线索图,具体如下:

(1)根据材料内容,判断下列说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。

①小东从“难忘的老师”“难忘的同学”等六个方面回忆了小学生活。 ×

②“我的小学生活”每个方面都是按时间顺序回忆的。 √

③二年级参加学校的“书香诗韵”朗诵团是小东难忘的学习经历之一。 ×

④抗击新冠疫情是一段特殊的经历,小东在“难忘的学习经历”和“难忘的瞬间”都记录了相关的事情。 √

(2)如果你是小东,请你结合上面的材料,给母校的老师写一则临别赠言。

老师,是您使我从幼稚走向成熟,从愚昧走向智慧。在班级里我收获了真挚的友情,我感受到了老师的关爱,这些都是我人生的宝贵财富。您是船家,我是过客,是您将我送到了胜利的彼岸。您是阳光,我是小草,是您让我找到了成长的信心。永远感恩您。

【解答】(1)考查对文本内容的理解。

①小东从“难忘的活动”“难忘的瞬间”“难忘的学习经历”“难忘的老师”“难忘的同学”等五个方面回忆了小学生活。所以题干错误。

②“我的小学生活”每个方面都是按年级排列(时间顺序)回忆的。所以题干正确。

③“书香诗韵”朗诵团是三年级参加的,所以题干错误。

④“难忘的学习经历”中提到“因为新冠疫情,老师给我们上网课。”;“难忘的瞬间”中提到“疫情期间,老师为我们送来教科书和作业本”,所以题干正确。

(2)考查语言表达能力。临近毕业,给老师写一则临别赠言,可以表达对老师的感激之情,也可以表达对老师的不舍。答案不唯一。

故答案为:

(1)①×;②√;③×;④√;

(2)老师,是您使我从幼稚走向成熟,从愚昧走向智慧。在班级里我收获了真挚的友情,我感受到了老师的关爱,这些都是我人生的宝贵财富。您是船家,我是过客,是您将我送到了胜利的彼岸。您是阳光,我是小草,是您让我找到了成长的信心。永远感恩您。

(2020 嘉兴)非连续性文本阅读。

五一节期间,爸爸妈妈带小王同学到“生活着的千年古镇﹣﹣西塘”游玩。为保证出行顺利,小王爸爸查阅了“西塘旅游”微信公众号,得到如下信息。

(1)根据材料内容,判断以下说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。

①景区每日游客接待量的限量标准为每日游客最大承载量的30%. ×

②以任何一种方式预约的游客均只需凭“预约短信凭证”就可以进入景区。 ×

③游客进入景区参观时,不管是在室外,还是室内,均要求佩戴口罩。 √

(2)为保证小王一家顺利游览西塘,结合图文资料,请你为他们提出不少于三条建议

及早进行预约购票,以免超过规定人数预约不上;每人都要准备好身份证带着;要准备好充足的口罩、及时申请更新健康码等。

【解答】(1)考查了学生从文本中获取信息判断正误的能力。

①结合“须知”中的第1条规定可知景区每日游客接待量的限量标准为核定最大承载量的30%,而不是“每日最大量的30%”,故错误。

②结合“须知”中的第4条规定可知以任何一种方式预约的游客均需凭“预约短信凭证+佩戴口罩+出示绿色健康码+本人身份证+体温检测”的方式进入景区,故错误。

②结合“须知”中的第4条规定中的“进入景区参观时须全程佩带口罩”可知正确。

(2)考查了学生从文本中获取信息解决问题的能力。

如结合“须知”中的第1条规定景区每日游客接待量的限量标准为核定最大承载量的30%,可提出建议:及早进行预约购票,以免超过规定人数预约不上。结合规定3可提出建议:每人都要准备好身份证带着。结合规定4可提出建议:要准备好充足的品罩、及时申请更新健康码等。

故答案为:

(1)①×;②×;③√。

(2)及早进行预约购票,以免超过规定人数预约不上;每人都要准备好身份证带着;要准备好充足的口罩、及时申请更新健康码等。

记叙文(共2小题)

(2022 嘉兴)现代文阅读

想偷一本书

王秋珍

①我想偷一本书已经很久了。

②它就放在我们办公室一位同事的桌上。每天,我都能看见它。那天蓝色的封面要多好看就有多好看。可是,它寂寞地呆在桌上,似乎从来没人去翻一翻。

③有一次,我看见同事拿起了它。我正暗暗为它高兴,却分明看见我的这位女同事,只是用书扫了扫椅子上的灰尘。别的同事走过来走过去。总是低着头忙忙碌碌。那个叫手机的玩意成了大家的最爱。谁会来留意一本书呢?慢慢的,我看见灰尘把书的封面由蓝色变成了灰色。我还看见有好几次,这位女同事把刚盛了水的杯子搁在它的上面。书的封面留下了一个圆圈,还带着褶皱,好像一个可怜的孩子歪着嘴巴在哭泣。每当那个时候,我的内心就会一阵刺痛。

④我只想把它偷回家。可是,一想到偷,我就不由自主地开始紧张。从小,爸爸就教育我,别人的东西不能拿,偷大偷小都是贼。因此,我一天天地看着它,看着办公室来来往往的同事,却一直不敢给自己创造一个机会。

⑤可机会还是来了。那天,我打了一段文字抬起头,蓦然发现办公室里居然只有我一人。我按捺住狂跳的心,悄然起身,来到女同事的桌前。我感觉有目光像舞台上的追光灯一样向我聚拢过来,我低下头试图躲开它。突然,一个声音从天而降:“你想干嘛?”我的身子斜了斜,差点跌倒。我刚想回答,却听见那人继续在说:“好啦好啦,我很忙,这件事等会再说吧。”说话间,外面过道上的脚步声渐渐远去。我,终于把书偷到了手。从来没有想过,有一天,文明的我居然会和“偷”这么不文雅的字站在一起。

⑥回家后,我拿出软毛巾轻轻地擦拭封面,又拿出吹风机吹那个固执的圆圈。最后,我把书的封底朝上,放在桌上,再压上了一条厚重的红木小方凳。

⑦次日,我把书拿出,它又变成了端正的模样。我洗净双手,拿出偷来的书一页一页地翻起来。书中的每一个字,都像芬芳的花,让我驻足,流连,回味……

⑧是的,这是我写的书。当时出版社只给了我50本样书,我舍不得卖,只想把书送给爱书的人。当初,我那位女同事听说我出书了,就第一时间向我祝贺并要书。没想到,她要的只是一份客套。是的,只是一份客套。女同事一直把书放在桌上,从来不曾翻上一遍。如今,她和我的同事们一样,一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦,根本没有注意到桌上少了什么。想到这里,我的内心不禁五味杂陈。

⑨当天晚上,我躺上床上辗转反侧,彻夜难眠。这个忙碌的时代,真的没人会停下来好好地看书了吗?当初,我壮着胆子把书偷回来,只是想给书找一个懂它的人啊。

(1)读短文,想想随着事件的发展,“我”的心情发生了怎样的变化,完成填空。

(2)“我”要偷女同事的书,一是因为 女同事不爱书 ,二是因为 我心疼自己的书,想给书找一个懂它的人 。

(3)第⑥⑦段中,通过写“我”一系列的举动: 擦拭封面 、 压上小方凳 、 洗净双手看书 ,真实自然地表达了“我” 无比喜爱这本书,珍爱这本书 的情感。

(4)读第⑨段,下面对“我”彻夜难眠的原因理解不恰当的是 C

A.这个忙碌的时代,能停下来好好看书的人越来越少。

B.“我”想给书找一个懂它的人,但恐怕很难再找到了。

C.“我”偷了同事的书,怕她发现后问起来不知怎么回答。

D.身边的同事们一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦。

(5)读文章结尾画横线的句子,回答以下问题。

①文章用这样的方式结尾,有什么好处?

②你觉得怎样的人才算是“懂它的人”?

【解答】(1)考查了随着事件的发展,“我”的心情发生了怎样的变化。第一空可由“每当那个时候,我的内心就会一阵刺痛”概括为:刺痛(难受)。第二空可由“一想到偷,我就不由自主地开始紧张”概括为:紧张。第三空可由“我按捺住狂跳的心,悄然起身,来到女同事的桌前。我感觉有目光像舞台上的追光灯一样向我聚拢过来,我低下头试图躲开它”概括为:偷书。第四空可由“想到这里,我的内心不禁五味杂陈”概括为:五味杂陈。

(2)考查了对内容的理解。由“这位女同事,只是用书扫了扫椅子上的灰尘”“这位女同事把刚盛了水的杯子搁在它的上面”等可知,女同事不爱书。由“每当那个时候,我的内心就会一阵刺痛”“只想把书送给爱书的人”可知,我心疼自己的书,想给书找一个懂它的人。

(3)考查对事件的概括和对人物过去的分析。由“拿出软毛巾轻轻地擦拭封面”可提炼出:擦拭封面;由“又拿出吹风机吹那个固执的圆圈”可提炼出:吹圆圈;由“最后,我把书的封底朝上,放在桌上,再压上了一条厚重的红木小方凳”可提炼出:压上小方凳;由“我洗净双手,拿出偷来的书一页一页地翻起来。书中的每一个字,都像芬芳的花,让我驻足,流连,回味”可提炼出:洗净双手看书。这些都表达了“我”无比喜爱这本书,珍爱这本书的情感。

(4)考查对内容的理解。C.由“她和我的同事们一样,一有空就刷微信看网络碎片聊明星八卦,根本没有注意到桌上少了什么。想到这里,我的内心不禁五味杂陈。当天晚上,我躺上床上辗转反侧,彻夜难眠。这个忙碌的时代,真的没人会停下来好好地看书了吗?当初,我壮着胆子把书偷回来,只是想给书找一个懂它的人啊”可知,不是因为“偷了同事的书,怕她发现后问起来不知怎么回答”。故选C。

(5)考查对画线句子的赏析。第一问,这样的结尾从结构上看,首尾呼应,使文章结构严谨。从内容上看,点明主题,表达了作者对现在喜欢读书的人越来越少的感叹和惋惜。第二问,结合全文来看,懂它的人指喜欢书、爱读书、珍惜书的人。分析合理即可。

故答案为:

(1)刺痛(难受) 紧张 偷书 五味杂陈;

(2)女同事不爱书;我心疼自己的书,想给书找一个懂它的人;

(3)擦拭封面;压上小方凳;洗净双手看书;无比喜爱这本书,珍爱这本书;

(4)C;

(5)这样的结尾首尾呼应,点明主题,表达了作者对现在喜欢读书的人越来越少的感叹和惋惜。懂它的人指喜欢书、爱读书、珍惜书的人。

(2022 青川县)现代文阅读。

老舍先生

①北京东城丰富胡同有一座小院。走进这座小院,就觉得特别安静,异常豁亮。这院子似乎经常布满阳光。院里有两棵不大的柿子树,到处是花,院里、廊下、屋里,摆得满满的。这些花都是老舍先生和夫人亲自侍弄的。天气晴和,他们把这些花一盆一盆抬到院子里,一身热汗。刮风下雨,又一盆一盆抬进屋,又是一身热汗。老舍先生爱花,真是到了爱花成性的地步。

②老舍先生很好客,每天下午,来访的客人不断。作家,画家,戏曲、曲艺演员……客人被让进了北屋当中的客厅,老舍先生就从西边的一间屋子走出来。这是老舍先生的书房兼卧室。里面陈设很简单,一桌、一椅、一榻。老舍先生是文雅的、彬彬有礼的。他的握手是轻轻的,但是很亲切。茶已经沏出色了,老舍先生执壶为客人倒茶。据我的印象,老舍先生总是自己给客人倒茶的。

③有时候,老舍先生正在工作,请客人稍候,你也不会觉得闷得慌。你可以看看花。如果是夏天,就可以闻到一阵一阵香白杏的甜香味儿。一大盘香白杏放在条案上,那是专门为了闻香而摆设的。你还可以站起来看看西壁上挂的画。

④老舍先生藏画甚富,大都是精品,所藏齐白石的画可谓“绝品”。老舍先生极其爱重齐白石,谈起来总是充满感情。我所知道的一点白石老人的逸事,大都是从老舍先生那里听来的。老舍先生请白石老人画四幅屏,点的题有一句是苏曼殊的诗,要求画卷心的芭蕉。老人踌躇了很久,终于没有应命,因为他想不起芭蕉的心是左旋还是右旋的了,不能胡画。老舍先生说:“老人是认真的。”老舍先生谈起过,白石老人家里人口很多,每天煮饭的米都是老人亲自量,用一个香烟罐头。“一下、两下、三下……行了!”——“再添一点,再添一点!”——“吃那么多呀!”有人曾提出把老人接出来住,这么大岁数了,不要再操心这样的家庭琐事。老舍先生知道了,给拦了,说:“别!他这么着惯了。不叫他干这些,他就活不成了。”老舍先生的意见表现了他对人的理解,对一个人生活习惯的尊重,同时也表现了对白石老人真正的关怀。

⑤老舍先生是市文联的主席,自然也要处理一些“公务”,看文件,开会,作报告……

⑥老舍先生常常想一些别人没有想到或想不到的问题。北京解放前有一些盲艺人,他们沿街卖艺,有的还兼带算命,生活很苦。他们的“玩意儿”和睁眼的艺人不全一样。老舍先生和一些盲艺人熟识,提议把这些盲艺人组织起来,使他们的生活有出路,别让他们的“玩意儿”绝了。为了引起各方面的重视,他把盲艺人请到市文联演唱了一次。老舍先生亲自主持,作了介绍,还特烦两位老艺人翟少平、王秀卿唱了一段《当皮箱》。这是一个喜剧性的牌子曲,里面有一个人物是当铺的掌柜,说山西话;有一个牌子叫“鹦哥调”,句尾的和声用喉舌作出有点像母猪拱食的声音,很特别,很逗。这个段子和这个牌子,是睁眼艺人没有的。老舍先生那天显得很兴奋。(本文作者汪曾祺,选文有删改)

(1)根据文章内容填空。

① 侍弄花草

② 很是好客

③ 理解、敬重白石老人

⑤ 关怀盲艺人

文章选取了老舍先生的几个生活片段进行描写,详写 ②③⑤ (写序号),略写 ①④ (写序号),作者这样写的目的是 详略得当,重点突出,表现了老舍先生热情好客、亲切有礼、尊重理解他人、关心民间艺术的品质 。

(2)第①段中画横线的句子是对老舍先生和夫人的 动作 描写,写出了 侍弄花草的辛苦 ,从中体会到 老舍先生及夫人爱花成性的生活情趣 。

(3)第⑥段中“老舍先生那天显得很兴奋”,下面理解最恰当的一项是 A 。

A.那天的演唱可能引起各方面重视,使盲艺人的生活有出路,不让他们的“玩意儿”绝了。

B.老舍先生特别邀请老艺人到市文联唱了一段《当皮箱》,并亲自主持,作介绍。

C.“鹦歌调”句尾的和声很特别,很逗。

D.《当皮箱)这个段子和这个牌子,是睁眼艺人没有的。

(4)结合资料理解。

资料一 生活中的父亲完全是矛盾的。他一天到晚大部分时间不说话,在闷着头构思写作,很严肃、很封闭。但是只要有人来,一听见朋友的声音。他马上很活跃了,平易近人,热情周到,很谈得来。仔细想来,父亲也矛盾,因为他对生活、对写作极认真勤奋;另一方面,他又特别有情趣,爱生活。 ——舒乙 资料二 舍予(老舍)是经过了生活的甜酸苦辣的,深通人情世故的人……他的客客气气,谈笑风生里面,常常要跳出不知道是真话还是笑话的那一种幽默。现在大概大家都懂得那里面正闪耀着他对于生活的真意,但他有时却要为国事,为公共事业,为友情伤心落泪,这恐怕是很少为人知道的。 ——胡风

文章第②段中写老舍先生“来访的客人不断”,可文章开头却说“走进这座小院,就觉得特别安静,异常豁亮”。结合第 材料一 份资料,我知道了其中原因是 老舍先生写作时不说话,是严肃、认真的,在老舍夫妇的精心打理下,小院充满情趣,所以小院是安静、豁亮的;当有客人来访时,老舍先生立刻活跃了,是平易近人、热情有礼的,所以会访客不断。

【解答】(1)考查对文章内容的梳理。梳理文章情节时,可以用关键语句概括语段的主要内容。文章第①自然段主要写了老舍先生爱花成性,喜欢侍弄花草,是略写;第②③自然段详写了老舍先生很是好客;第④自然段详写老舍先生理解、敬重白石老人;第⑤自然段写老舍先生公务繁忙,是略写;第⑥自然段详写老舍先生关心盲艺人,重视民间艺术。作者在行文时详略得当,这样安排的好处是重点突出,更全面具体地表现了老舍先生热情好客、亲切有礼、尊重理解他人、关心民间艺术的形象。

(2)考查人物描写手法的辨析及作用。人物描写的手法有:外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写和神态描写。第①段中画横线的句子是对老舍先生和夫人的动作描写,生动形象地写出了老舍夫妇侍弄花草的辛苦,表现了老舍先生及夫人爱花成性的生活情趣。

(3)考查对文章内容的理解。由“老舍先生和一些盲艺人熟识,提议把这些盲艺人组织起来,使他们的生活有出路,别让他们的‘玩意儿’绝了。为了引起各方面的重视,他把盲艺人请到市文联演唱了一次。老舍先生亲自主持,作了介绍,还特烦两位老艺人翟少平、王秀卿唱了一段《当皮箱》”可知,老舍先生为了帮助民间盲艺人,为了留住民间艺术,煞费苦心。老舍先生“兴奋”的原因是:盲艺人们的技艺精湛,演出精彩;盲艺人及这项民间技艺经此一场演出,一定会得到各方面的重视,盲艺人的生活有出路了,他们的技艺也不会绝了。

(4)考查分析理解材料。材料一写了老舍先生是矛盾的,因为他对生活、对写作极认真勤奋;另一方面,他又特别有情趣,爱生活。材料二写了老舍先生深通人情世故。分析“走进这座小院,就觉得特别安静,异常豁亮”而老舍先生“来访的客人不断”的原因,需分析材料一和文章内容。老舍先生写作时不说话,是严肃、认真的,在老舍夫妇的精心打理下,小院充满情趣,所以小院是安静、豁亮的;当有客人来访时,老舍先生立刻活跃了,是平易近人、热情有礼的,所以会访客不断。

(1)①侍弄花草;②很是好客;③理解、敬重白石老人;⑤关怀盲艺人;

②③⑤;①④;详略得当,重点突出,表现了老舍先生热情好客、亲切有礼、尊重理解他人、关心民间艺术的品质;

(2)动作 侍弄花草的辛苦 老舍先生及夫人爱花成性的生活情趣;

(3)A;

(4)材料一;老舍先生写作时不说话,是严肃、认真的,在老舍夫妇的精心打理下,小院充满情趣,所以小院是安静、豁亮的;当有客人来访时,老舍先生立刻活跃了,是平易近人、热情有礼的,所以会访客不断。

小说(共1小题)

(2022 南湖区)现代文阅读。

米糖甜

①费海平对老槐说:“过年给我打两锅米糖吧。”老槐莫名其妙地盯着费海平:“满大街都有卖的,谁还自己打啊?”“手工打的,那是甜而不腻,比机器生产的口感好多了,更何况是你老槐打的米糖。”费海平这么一说,老槐的脸笑成一堆褶子。

②老槐以前就是打米糖的,在十里八村很有些名气,东家打了西家打,过年也能赚上一笔。只是后来手艺歇了,毕竟超市里什么都有卖,本地也有好几家工厂做米糖,产量不是手工能比的,至于口感嘛,老槐不做评价,只哼哼一声。只是少了这一块收入,老槐过年还是有些紧巴。

③听着费海平这么一说,老槐算是应下了这活。

④第二天,老槐便开始准备了。打米糖用的手工栏搭还在,只是布满灰尘,翻出来清洗一下就可以使用。再去邻居家换点糯米,弄些麦芽、芝麻、白糖、豆末,万事俱备。老槐先将糯米淘洗,浸泡三四个小时,然后磨浆、上锅,用柴火蒸熟,搁麦芽发酵后滤渣,熬制成饴糖。饴糖在逐渐冷却的过程中缓慢成形,就可以上手工栏搭拉糖。老槐将糖坯缠绕于木棍,双臂裸露,将饴糖拉直再反向缠回木棍,像极了咏春练功手法。米糖打得好坏,这一环节至关重要。如此反复,糖变成白色,搁案板搓捏制成圆袋状,灌上配制好的芝麻、豆末和白糖,从一个口上抽丝成条形,剪成一寸左右的糖段,一锅米糖大功告成。

⑤老槐打米糖是在室外空地上,引来不少人驻足观赏,都啧啧称奇,还有一中年男子求购。老槐说:“我这不卖,是给朋友打的。”中年男子仍不死心:“听人介绍才专程赶来的,卖给我吧,朋友那你再打呗。”老槐心想也是,离过年还早,便算了算成本,说了个价钱。小赚几十,心里挺畅快。至于对费海平的承诺,继续打便是,保证不耽误。

⑥说来也怪,一连十几天,每天打两锅,最后都卖了。有些还是慕名上门来买,特意从县里开车过来。先前准备的糯米、芝麻等早就用尽,老槐又采购了几次。倒是费海平的米糖一直没有着落,老槐多少有些不安。费海平是老槐的帮扶干部,为了解决他生活上的困难,经常上门嘘寒问暖,送米送油,帮了他许多。

⑦眼看就要过年,老槐算着日子,准备了最后两锅。蒸糯米时,费海平来了,说:“听说你最近打了几十锅米糖,生意好得很啊。”老槐嘿嘿一笑:“这两锅就是给你的。”

⑧两人正说着,一辆小车开到,下来两人,其中一个说:“就是在这买的。”另一个便对老槐说:“师傅,请给我打两锅米糖。”老槐脑袋摇得像拨浪鼓,“不行不行,这两锅得给我朋友,人家早定了。”“师傅,我可是从县里专门跑来的,就卖给我吧。”老槐仍摇头。

⑨费海平说:“人家大老远来不容易,你就先给他吧。”“给了他,你的米糖咋办?”

⑩费海平附在老槐耳边说:“告诉你个秘密,我有糖尿病,吃不得糖,一点都吃不得。”说完,费海平拍拍老槐的肩膀,大笑而去。而老槐一时没反应过来,摸了摸后脑勺,一脸的呆萌样子……

(1)阅读小说,在下面方框中补充老槐、费海平有关“米糖”的情节。

① 答应费干部制作

② 老槐打米糖

③ 执意不卖给顾客

④ 引来了许多顾客

(2)联系上下文对第⑦段老槐的“嘿嘿一笑”,理解最恰当的一项是 B 。

A.费海平终于来取米糖了,老槐很高兴。

B.没有为费海平打好米糖,老槐有些难为情。

C.米糖的生意好得很,老槐很得意。

D.看到又有人来买来糖,老槐有点激动。

(3)关注人物的神态、言行、心理描写,可以帮助我们深入地体会人物形象。从小说中,我看到了一个 手艺精湛又忠厚守信 的老槐,也读到了一个 热心助人 的费海平。

(4)小说第①段与第⑩段都写到了费海平。这样开头与结尾的好处是 首尾呼应,使人物形象更加丰满,塑造了一个帮助农民脱贫致富的扶贫干部的形象。

(5)“米糖甜”是小说题眼所在。结合全文阅读,你认为米糖里的“甜”包含着什么?

米糖里的“甜”既指真正的糖的甜,也包含着对人物甜美心灵的赞美。

【解答】(1)考查学生对文章内容的梳理和概括。阅读句子“老槐,过年给我打两锅米糖吧”“答应了费干部,老槐就要做些准备了”可知,老槐答应费干部制作米糖。阅读句子“答应了费海平,老槐便开始准备”可知,老槐开始打米糖,引来了许多顾客。阅读句子“不行不行,这两锅得给我朋友,人家早定了”可知,老槐执意不卖给顾客米糖。

(2)考查学生对文章内容的理解。从“老槐嘿嘿一笑”“这两锅就是给你的”可知,老槐的“嘿嘿一笑”,是因为没有为费海平打好米糖,老槐有些难为情。故选B。

(3)考查学生人物形象的分析。阅读文章可知,小说通过老槐“答应制作米糖——准备工具食材——精心制作米糖——米糖供不应求”的线索展开情节。又因费干部的米糖没有着落而惴惴不安,执意不把两锅米糖卖给慕名而来的顾客,塑造了一个手艺精湛又忠厚守信的农民形象。老槐的生意之所以好,是因为费干部暗中帮忙宣传推销米糖,我们看到了一个热心助人的费海平。

(4)考查学生对文章写作方法的理解。小说第①段与第⑩段都写到了费海平。这样开头与结尾的好处是首尾呼应,使人物形象更加丰满,塑造了一个帮助农民脱贫致富的扶贫干部的形象。

(5)考查对选文内容的理解。学生结合文章内容回答即可。通过阅读可知,米糖里的“甜”既指真正的糖的甜,也包含着对人物甜美心灵的赞美。

故答案为:

(1)①答应费干部制作 ②老槐打米糖 ③执意不卖给顾客 ④引来了许多顾客;

(2)B;

(3)手艺精湛又忠厚守信 热心助人;

(4)首尾呼应,使人物形象更加丰满,塑造了一个帮助农民脱贫致富的扶贫干部的形象。

(5)米糖里的“甜”既指真正的糖的甜,也包含着对人物甜美心灵的赞美。

散文(共1小题)

(2020 嘉兴)现代文阅读。

秋天的怀念

史铁生

①双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常,望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃杯砸碎;听着录音机里甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲这时就悄悄地躲出去,在我看不到的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼圈红红的,看着我。听说北海的花儿都开了,我推着你去看看吧。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我活着有什么意思!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭,说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活……”

②可我一直都不知道,她的病竟已经到了那地步。后来妹妹告诉我,母亲常常肝疼得整宿翻来覆去地睡不了觉。

③那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“刷刷拉啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前,“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求的神色。“什么时候?”“你要愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起。“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦!几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”之类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

④她出去了,就再也没回来。

⑤邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样,看着三轮车远去,也绝没有想到竟是永远永远的诀别。

⑥邻居小伙子背着我去看她的时候,她还艰难地呼吸着。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个未成年的女儿……”

⑦又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花。那菊花黄得淡雅,白得高洁,紫红得热烈而深沉,泼泼洒洒,在秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话,妹妹也懂。我俩在一起,要好好儿活……

(1)短文分四个部分记述了“我”与“母亲“的四件小事。请阅读短文,完成填空。

第①段: “我”双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常 →第②段:母亲病重,不告诉“我”→第③段: “我”答应与母亲一起去北海看菊花 →第④至⑦段:母亲临终仍记挂着兄妹俩。

(2)对第①段画线句子理解不恰当的一项是 D

A.这是对母亲的动作描写。

B.写出了母亲想让儿子发泄痛苦。

C.表达了母亲对儿子的关爱。

D.母亲不想让儿子知道她得病了。

(3)第①、③两段中母亲两次提到“我推着你去看看吧”,理解最恰当的一项是 A

A.母亲希望我鼓起生活的勇气。

B.母亲知道我很喜欢花。

C.母亲很喜欢花。

D.北海的花很漂亮,值得一看。

(4)第⑦段画线句子,属于 景物 描写,写出了 菊花颜色鲜艳,生命力蓬勃的样子 ,作者借此想表达的是 自己已经走出心理阴影,重新燃起希望来面对生活 。

(5)“好好儿活”在文中两次出现。它们的不同之处在于: 第一次出现是母亲对“我”说的话,希望“我”鼓起生活的勇气,好好活下去;第二次出现是在母亲去世后,“我”想起母亲的临终遗语,内心充满愧疚与自责,深感母爱的伟大,立志要好好活下 。

作者这样写的好处是 前后照应,使文章结构更加严谨 。

(6)生活不可能一帆风顺,我们在成长的道路上有可能会遇到各种“麻烦”。我们该如何对待呢?联系本文,谈谈自己的感想。

在生活中,我们常常会遇到这样或那样的问题和困难,但是只要我们有战胜困难的勇气和决心,就一定会取得成功。比如在学习中,一次考试成绩不理想并不可怕,只要我们调整好心态,找到问题所在,就一定会取得进步。

【解答】(1)考查了学生对短文内容的掌握情况。这篇短文分四个部分记述了“我”与“母亲“的四件小事:第①段主要写了“我”双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常,常常会无缘无故地发脾气;第②段:母亲病重,却不告诉“我”;第③段“我”答应与母亲一起去北海看菊花,母亲高兴得喜出望外;第④至⑦段写母亲临终前仍记挂着兄妹俩。文章通过写一位重病缠身的母亲体贴入微地照顾双腿瘫痪的儿子,鼓励儿子要好好活下去的故事,歌颂了伟大而无私的母爱。

(2)考查了学生对短文中划线句子的理解情况。文中第①段划线句子“母亲这时就悄悄地躲出去,在我看不到的地方偷偷地听着我的动静。”这句话中“悄悄地”这是对母亲的动作描写,母亲十分体谅儿子的苦衷,为了能让儿子发泄心中的痛苦而尽可能不去惊扰儿子,表达了母亲对儿子的关爱。故选项ABC理解正确;短文第①段并没有提及母亲生病一事,故选项D理解错误。故选D。

(3)考查了学生对短文中重点句子的理解情况。短文第①、③两段中母亲两次提到“我推着你去看看吧”,在短文中,“看花“是全文围绕的中心事件,也是“我“新生活的象征,母亲希望我鼓起生活的勇气,所以想推着“我”去看花,这是母爱的集中体现。故选A。

(4)考查了学生对短文中划线句子的理解情况。短文第⑦段画线句子“那菊花黄得淡雅,白得高洁,紫红得热烈而深沉,泼泼洒洒,在秋风中正开得烂漫。”这是景物描写,写出了菊花颜色鲜艳,生命力蓬勃的样子。作者通过对菊花绚丽烂漫的描写来表达对秋天特有的情思,写出了在经过命运残酷的打击,经历过暴躁绝望的心理过程,在母亲去世后,才真正体会了母爱的坚忍和伟大,懂得了母亲的期盼,悟出了生命存在的意义。说明作者已经走出心理的阴影,重新燃起希望来面对生活,同时也说明作者已经懂得了母亲的用意。

(5)考查了学生对短文中重点句子的理解情况。“好好儿活”在文中两次出现,第一次是在第①段最后:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活……”这是母亲对残疾的儿子的不放心和期望,是一份深沉伟大的母爱;这句话第二次是在文章最后“我俩在一起,要好好儿活……”这是儿子多年后想起母亲的临终遗语,内心充满愧疚与自责,深感母爱的伟大,立志要好好活下。作者这样写的好处是前后照应,使文章结构更加严谨。

(6)考查了学生结合阅读谈感想的能力。生活不可能一帆风顺,我们在成长的道路上有可能会遇到各种“麻烦”。短文中的“我”因为双腿瘫痪而失去生活的勇气,是母亲的鼓励让“我”重新燃起对生活的信心。在现实生活中,我们常常会遇到这样或那样的问题和困难,但是只要我们有战胜困难的勇气和决心,就一定会取得成功。比如在学习中,一次考试成绩不理想并不可怕,只要我们调整好心态,找到问题所在,就一定会取得进步。

故答案为:

(1)“我”双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常“我”答应与母亲一起去北海看菊花;

(2)D;

(3)A;

(4)景物 菊花颜色鲜艳,生命力蓬勃的样子自己已经走出心理阴影,重新燃起希望来面对生活;

(5)第一次出现是母亲对“我”说的话,希望“我”鼓起生活的勇气,好好活下去;第二次出现是在母亲去世后,“我”想起母亲的临终遗语,内心充满愧疚与自责,深感母爱的伟大,立志要好好活下前后照应,使文章结构更加严谨;

(6)在生活中,我们常常会遇到这样或那样的问题和困难,但是只要我们有战胜困难的勇气和决心,就一定会取得成功。比如在学习中,一次考试成绩不理想并不可怕,只要我们调整好心态,找到问题所在,就一定会取得进步。

同课章节目录