高中语文统编版必修下册2《烛之武退秦师》(共73张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册2《烛之武退秦师》(共73张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 81.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-19 21:37:43 | ||

图片预览

文档简介

(共73张PPT)

烛之武退秦师

《左传》

读准字音

氾南:fán

夜缒而出:zhuì

若不阙秦:quē

杞子、逢孙、杨孙戍之:qǐ, páng, shù

微夫人之力不及此:fú

失其所与;yǔ

春秋笔法

委婉的表达作者的倾向,不直接表明态度,以曲折迂回的方式让人知道。

一字置褒贬,简练而含蓄地点评人事。

微言大义

《左传①》是我国第一部叙事详细的编年体历史著作,相传是春秋末年鲁国的史官左丘明所著。

别名《春秋左氏传》、《左氏春秋》。

因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。《春秋》三传:《左传》、《公羊传》、《谷梁传》。《左传》记事起于鲁隐公元年,终于鲁哀公二十七年。

(①传--注释或解释经书的文字。)

《左传》简介

《左传》也是一部富有文学价值的历史散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。

《左传》简介

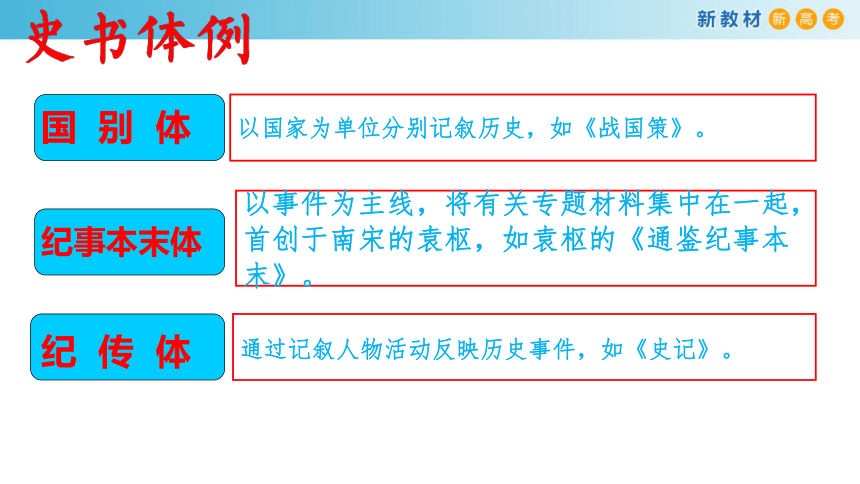

通 史

断代史

编年体

不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

以年代为线索编排有关历史事件,如《左传》。

国 别 体

纪事本末体

纪 传 体

以国家为单位分别记叙历史,如《战国策》。

以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

左丘明(前502年-前422年),姓姜,氏丘,名明,丘穆公吕印的后代。本名丘明,因其先祖曾任楚国的左史官,故在姓前添“左”字,世称“左丘明”,后为鲁国太史。左氏世为鲁国太史,至丘明则约与孔子(前551-前479)同时,而年辈稍晚。他是当时著名史家、学者与思想家,著有《春秋左氏传》、《国语》等。

左丘明的最重要贡献在于其所著《春秋左氏传》与《国语》二书。左氏家族世为太史,左丘明又与孔子一起“如周,观书于周史”,故熟悉诸国史事,并深刻理解孔子思想。

题解

烛之武是郑国大夫。据冯梦龙《东周列国演义》载:烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ养马的长官),被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

退:使....撤退。

秦师:秦国的军队。

这篇文章讲的是郑国老臣烛之武运用自己的外交才能使秦国退兵的事。

《春秋》对这件事情的记载,只有一句话,六个字“晋人、秦人围郑”。《左传》将这六个字扩展成了一个波澜起伏惊心动魄的故事。

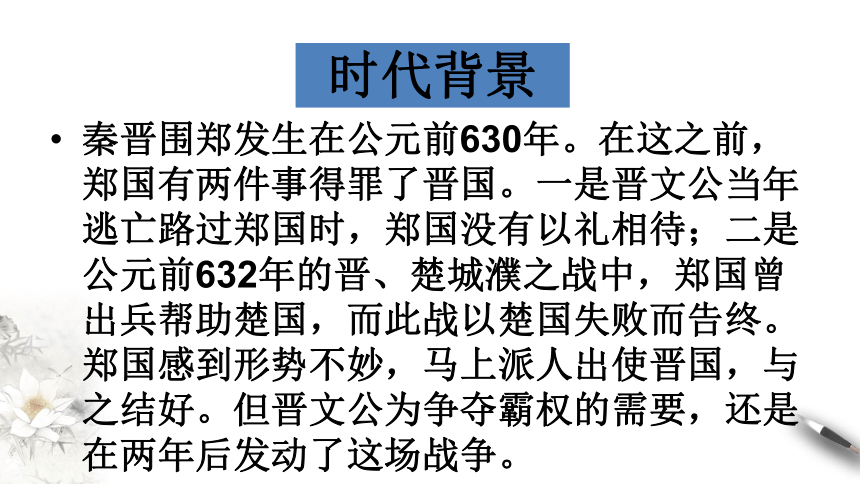

时代背景

秦晋围郑发生在公元前630年。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国。一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,而此战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与之结好。但晋文公为争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这场战争。

时代背景

晋国为什么要联合秦国围攻郑国?

因为秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。城濮之战事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后当晋发动对郑的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦晋在历史上关系一直都很好,更重要的是,这时的秦也有向外扩张的愿望,秦晋联合就是必然的了。

春秋时期形势简图

“无礼于晋”指的是鲁僖公二十三年(公元前637),晋公子重耳(后为晋文公)出亡至郑国,郑文公未以礼相待。

及郑,郑文公亦不礼焉。叔詹谏曰:“臣闻天之所启,人弗及也。晋公子有三焉,天其或者将建诸,君其礼焉。男女同姓,其生不蕃。晋公子,姬出也,而至于今,一也;离外之患,而天不靖晋国,殆将启之,二也;有三士足以上人,而从之,三也。晋郑同侪,其过子弟,固将礼焉,况天之所启乎?”弗听。(《左传》)

【译文】重耳到了郑国,郑文公也不礼遇他。郑国大夫叔詹劝谏郑文公说:“我听说上天要赞助的事情,人力是不可扭转的。晋公子有三方面的优势。上天或许将要树立他,你还是要以礼招待他。男女同姓而婚,生殖不会繁盛。但姬姓的晋公子重耳,却也是姬姓女子所生,他能活到今天,这是第一。遭受到出逃的患难,在他遭难时上天不使晋国安宁,大概是赞助他,这是第二条。他身边有三个谋士,足以成为人上人,而能跟随着他,这是第三条。晋国、郑国地位同等,来往的子弟应当以礼相待,何况上天所赞助呢!”郑文公不听叔詹的话。

晋文公(公元前697年 -公元前628年),姬姓,名重耳,是中国春秋时期晋国的第二十二任君主,公元前636年至前628年在位,晋献公之子,母亲为狐姬。 晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,也是上古五霸之一,与齐桓公并称"齐桓晋文"。

“贰于楚”——鲁僖公二十八年(公元前632)的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。晋国在城濮之战中大败楚国,成为中原霸主,而郑国在这场战争中出兵帮助楚国,因此与晋国结怨。

城濮之战后,晋文公在践土(今河南原阳西南,当时属郑地)大会诸侯,郑国也参加了。次年夏,晋文公派大夫狐偃(即子犯)在翟泉会盟鲁、秦、齐、陈等诸侯,重温践土之盟,但郑国这次没有前来,因此诸侯共同谋划讨伐郑国。鲁僖公三十年春,晋国已向郑国出兵,但仅仅是试探性的(根据《左传-僖公三十年》的说法,是“观其可攻与否”)。是年九月,晋国联合秦国对郑国形成合围,郑国这样一个“千乘之国”陷入了“摄乎大国之间”的境地,而且已是兵临城下,危在旦夕。

晋、楚城濮之战

秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。秦、晋历史上关系一直很好,晋文公的姐姐是秦穆公的夫人,且晋文公是在秦穆公的帮助下才返回晋国为君的;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。

“秦晋之好”比喻婚姻正来源于秦晋二国间的联姻。

秦穆公的夫人是穆姬,穆姬和晋文公重耳都是晋献公所生,只不过穆姬是嫡女,晋献公夫人齐姜(此人正是春秋首霸齐桓公的女儿)所生,晋文公重耳是庶子,孤季姬所生。也就是说穆姬和晋文公重耳是同父异母姐弟,秦穆公是晋文公的姐夫。

晋文公重耳当年因“骊姬之乱”逃亡,到秦国时秦穆公把五个女儿嫁给了当时的公子重耳。这样一来,秦穆公还是晋文公的岳父。

三、初读课文,概括段意

全文围绕“烛之武退秦师”的前后过程展开,共有四个段落:

第1段:秦晋围郑

第2段:临危受命

第3段:说退秦师

第4段:晋军撤退

梳理层次

第一段:秦晋围郑

第二段:临危受命

第三段:说退秦师

第四段:迫晋退兵

一段

秦军

晋军

开端

秦晋围郑

发展

高潮

结局

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

若:如果。使:派遣

师:军队。

之:代词,他。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

犹:尚且

为:做(什么)已,同“矣”

而:承接关系连词,“才”

是------也:是,代词,这。也,判断句的标志。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

烛之武其人

想一想

?

佚之狐的话对刻画烛之武有何作用?

未见其人

先知其才

侧面烘托

郑伯是如何说服烛之武的?

自责(情)

晓义(理)

烛之武为什么能临危受命?

一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;

一是烛之武深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。

秦军

开端

秦晋围郑

晋军

发展

临危受命

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

夜:名词作状语。在夜里,当夜。

1、欲扬先抑,以退为进

亡:使…灭亡。 使动用法。

执事:执行事务的人(有关官员),对对方的敬称

当夜,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

烛之武为什么一见到秦伯就说“郑既知亡矣” 这段采用了什么方法?

烛之武采用了欲扬先抑的办法。一开始,烛之武使秦伯认为烛之武完全是站在秦国的立场上。这就引起秦伯对烛之武的好感,愿意听烛之武把话说完,这就为进一步说服秦伯提供了可能。

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

鄙:把…作为疆界

焉:怎么,疑问代词

陪:通“倍”,增加

厚:变雄厚

薄:变薄弱

形作动

2、阐述利害,晓之以理

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻国的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。

3、以利相诱,为秦着想

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

以为:把……作为

东道主:东方道路上的主人

行李:使者

共:通“供”

乏困:缺少的物资。

形→名

假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

4、引史为例,巧设离间

且君尝为晋君赐矣,( )许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

晋君

为:w èi 介,给

赐:恩惠

朝:早晨—>在早上

夕:傍晚—>在晚上

名作状语

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

之:主谓之间

秦立晋君(公元前651年)

这一年,晋献公死,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献工的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献公次子夷吾。夷吾采纳了大臣吕省,卻芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让晋河以东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。

背景介绍(二)

惠公背约(公元前650年)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。这就是文中“许君焦、瑕、朝济而夕设版焉”,“君”指秦穆公,“许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应予秦河东之地一事。秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

背景介绍(二)

夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

厌:通”餍”满足

封:使……作疆界。

阙:通“缺”,削减

焉:哪里

利:使…..获利

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

何厌之有:有何厌之,“之”,宾语前置的标志。

5、推测未来,劝秦谨慎

秦军

开端

秦晋围郑

发展

临危受命

晋军

夜缒而出

高潮

劝退秦师

欲扬先抑,以退为进

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧设离间

推测未来,劝秦谨慎

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

秦伯很高兴,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,于是,秦伯就率军回国了。

烛之武怎样说退秦师?赏析其高妙的劝说艺术。

烛之武说辞的艺术技巧

善于揣摩心理;

善于分析利弊;

善于利用矛盾;

讲究语言艺术。

机智善辩的外交家

以“利”巧攻心理

以“害”巧析形势

以“史”巧施离间

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

之:代指秦军

夫(f ú )人:那人

因:依靠

敝:损害

所与:同…结盟

知:通“智”

其:还是。表商量语气

微:假如没有

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

易:代替

“微夫人之力不及此”

公元前636年,秦穆公送晋文公重耳返国即位。

晋文公为什么不进攻秦国军队?

主要是晋文公并不昏庸,很有理智,能隐忍不发,随机应变。因为如果这时进攻秦军,晋军就有可能处于腹背受敌的不利境地。而由此,也就证明了烛之武说退秦师的成功。

对秦国心怀感恩之心,“义”作祟。

秦军

开端

秦晋围郑

发展

临危受命

夜缒而出

高潮

劝退秦师

晋军

结局

秦晋退兵

烛之武的语言艺术

郑 亡 (言于秦)

亡 郑 (害于秦)

舍 郑 (利于秦)

赐 晋 (负于秦)

肆 晋 (阙于秦)

晓 以

利 害

处处言秦,处处为郑

明则为秦,暗则图晋

句句与郑无关,句句关郑兴亡。

(8 “君”,6 “郑” 。)

真可谓:三寸巧舌力挽狂澜息国难,

一番善言情荡衷肠罢干戈。

1、郑既知亡

对秦

退出(示弱)

2、亡郑陪邻

对秦

有害(离间)

(表面)

3、舍郑利秦

对秦

有利(利诱)

4-5、亡郑阙秦

对秦

有大害(瓦解)

(深层)

——分析利弊,利用矛盾,转移矛盾。

春秋无义战! 利益至上。

层层深入

步步紧逼

烛之武谋略小析

处处言秦,处处为郑

欲擒故纵

投其所好

挑拨离间

釜

底抽

薪

保全郑国

明里为秦,暗则为郑

古人对烛之武说辞的评论——

三寸巧舌 力挽狂澜纾国难,

一番善辩 情荡衷肠罢干戈。

如此辞令,真无一字不妙,无一着不老靠圆密。

——魏禧《左传经世钞》

一言之辩,重于九鼎之宝;

三寸之舌,强于百万之师。

——刘勰《文心雕龙》

请用简洁的语言(或一副对联)概括各段内容。

秦晋围郑 临危受命 说退秦师 秦晋退兵

1、大兵压境,小国告急。

2、郑文公诚心悔前过,烛之武大义赴敌营。

3、勇士闯虎穴,巧言退秦师。

4、秦穆公度势盟郑,晋文侯审时班师。

结构思路

郑

危在旦夕

烛之武

转危为安

晋秦围郑

临危受命

夜缒而出

智说秦君

秦军乃还

晋亦去之

烛之武

郑 伯

深明大义的爱国志士;知难而上,义无返顾的勇士;口若悬河,巧言善辩的辩士。

善于纳谏 勇于自责 善于言辩

贪婪,自私,不讲信用,见利忘义。

人物形象

晋文公

贪婪,但理智,能隐忍不拔,随机应变,审时度势,雄才大略。

秦 伯

1、通假字

已,通 “矣”,

了。

共,通 “供”,

供给、供应。

厌,通 “餍”,

满足。

说,通“悦”,

高兴。

知,通 “智”,

明智,聪明。

(1)今老矣,无能为也已

(2)行李之往来,共其乏困

(3)夫晋,何厌之有

(4)秦伯说,与郑人盟

(5)失其所与,不知

古汉语常识

3、古今异义

(1)东道主

(2)行李

(3)乏困

(4)夫人

古义:东方道路上(招待过客)的主人。

例:若舍郑以为东道主。

今义:请客的主人。

古义:出使的人。例:行李之往来。

今义:出门时所带的包裹等。

古义:缺少的东西。例:共其乏困。

今义:疲劳。

古义:那人。例:微夫人之力不及此。

今义:对已婚女子的尊称。

2、词类活用

烛之武退秦师

晋军函陵,秦军汜南

若亡郑而有益于君

越国以鄙远

邻之厚,君之薄也

即东封郑

若不阙秦

阙秦以利晋

因人之力而敝之

共其乏困

退,使动用法,使……撤兵。

军,名词作动词,驻军。

亡,使动用法,使……灭亡。

鄙,名词意动,把……当作边邑;

远,形容词作名词,远地。

厚,薄,形容词作动词,变雄厚、

变薄弱。

东,名词作状语,向东;封,名词

意动用法,使……成为疆界。

阙,动词使动用法,使……削弱。

利,名词使动用法,使……获利。

敝,形容词用作动词,损害。

乏困,形容词作名词,缺少的东

西。

4、特殊句式

1、判断句

(1)是寡人之过也

(“……也”表示判断)

(2)因人之力而敝之,不仁

(否定判断)

2、省略句

(1)晋军(于)函陵,秦军(于)汜南

(省略介词“于”)

(2)(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”

(省略主语“烛之武”)

(3)若舍郑以(之)为东道主

(省略介词“以”的宾主“之”)

3、宾语前置

夫晋,何厌之有?

(“有”的宾语“何厌”前置,

“之”作为标志。

翻译时要调整为“有何厌”)

4、状语后置

以其无礼于晋

(介宾短语“于晋”作状语,后置,

翻译时要调整为“于晋无礼”)

重要实词例释

1、贰

①“二”的大写。

(例:国不堪贰,君将若之何?《左传 隐公元年》)

②副职。

(例:其内任卿贰以上。梁启超《少年中国说》)

③不专一。

(例:贰则疑惑。《荀子 解蔽》)

④离心,背叛。

(例:夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。《左传》)

⑤再,重复。

(例:不迁怒,不贰过。《论语 雍也》)

⑥从属二主。

(例:以其无礼于晋,且贰于楚也。)

2、鄙

①边远的地方。

(例:蜀之鄙有二僧。《为学》)

②庸俗,鄙陋。

(例:肉食者鄙,未能远谋。《左传 庄公十年》)

③看不起,轻视。

(例:我皆有礼,夫犹鄙我。《左传 昭公十六年》)

3、许

①准许。

(同现代汉语)

②答应,听从。

(例:“许之。”、“许君焦、暇……”)

③赞同。

(例:杂然相许。《愚公移山》)

④约数。

(例:潭中鱼可百许头。《小石潭记》)

⑤表处所。

(例:先生,不知何许人也。陶渊明《五柳先生传》)

4、阙

①què 古代宫殿前两边的高建筑物。

②què 城楼 。

③què 皇宫,引申为朝廷。

④quē 通“缺”。

⑤jué 挖掘,引申为侵损,削减。

5、微

①细小,轻微。

(同现义)

②衰败,国势衰微。

③卑贱。

(例:参始微时,与萧何善。《史记》)

④幽微,精妙。

(例:微言大义)

⑤隐蔽,不显露。

(例:见微知著)

⑥如果没有。

(例:微斯人,吾谁与归?《岳阳楼记》)

6、敝

①坏,破旧。

(例:使史更敝衣草屦。方苞《左忠毅公逸事》)

②谦词,敝人 。

③疲惫。

(例:曹操之众,远来疲敝。《资治通鉴》)

④损害,衰败。

(例:因人之力以敝之。本文)

重要虚词例释

1、而

①今急而求子

(才,连词,表顺承)

②夜缒而出

(表修饰,连词)

③若亡郑而有利于君

(表顺承,连词)

④朝济而夕设版焉。

(表转折,连词)

2、以

①以其无礼于晋

(因为,连词)

②敢以烦执事

(拿,用,介词)

③越国以鄙远

(表目的,连词)

④焉用亡郑以陪邻?

(表目的,连词)

⑤若舍郑以为东道主

(把,介词)

3、焉

① 子亦有不利焉。

(语气词,表陈述)

② 焉用亡郑以陪邻?

(疑问副词,为什么)

③ 若不阙秦,将焉取之

(疑问副词,怎么能)

④ 且焉置土石

(疑问代词,哪里)

⑤ 以俟夫观人风者得焉

(代词,之)

⑥ 朝济而夕设版焉

(兼词,于此)

4、之

① 唯君图之

(代词,指阙秦以利晋)

② 子犯请击之

(代词,代秦军)

③ 微夫人之力不及此

(助词“的”)

④ 臣之壮也

(用在主谓之间取消句子独立性)

5、其

① 君知其难也

(他的,代词)

② 吾其还也

(表祈使的语气副词)

③ 以其无礼

(郑国,代词)

知 识 点 检 测

⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A.晋军函陵(军:军队)

B.贰于楚也(贰:从属二主)

C.是寡人之过也(是:这)

D.亡郑以陪邻(陪:增加)

A

2.下列句子中“之”的用法不同于其他三个选项的一项是( )

A.因人之力而敝之

B.子犯请击之

C.行李之往来,工其乏困

D.阙秦以利晋,唯君图之

C

3.下列句中加点词的词类活用现象,不同于其他三个选项的一项是( )

A.夜缒而出,见秦伯

B.朝济而夕设版焉

C.既东封郑,又欲肆其西封

D.越国以鄙远,君知其难也

D

4.比较下列每组句子加点的字的意义

和用法,判断正确的一项是( )

①然郑亡,子亦有不利焉

②焉用亡郑以陪邻

③既东封郑 ④又欲肆其西封

A.①与②相同,③与④相同

B.①与②相同,③与④不同

C.①与②不同,③与④相同

D.①与②不同,③与④不同

D

.

.

.

.

5.分别比较下列两组句子中加线的字的意思,判断正确的一项是( )

无能为也已 若不阙秦,将焉取之

郑既知亡矣 焉用亡郑以陪邻

A.“已”和“矣”相同,两个“焉”不同

B.“已”和“矣”相同,两个“焉”也相同

C.“已”和“矣”不同,两个“焉”相同

D.“已”和“矣”不同,两个“焉”也不同

A

.

.

.

.

7.下列叙述符合原文意思的一项是( )

A、秦穆公听了烛之武的话,不仅撤了兵,而且和郑国订立盟约,派兵驻守郑国都城。

B、秦退兵后,晋臣子犯请求晋文公赶快攻打郑国,但晋文公认为不可。

C、晋文公认为,没有秦穆公的力量他是不能回国为君的,借人之力反而去蒙蔽欺骗人家是不讲仁义的。

D、晋文公还认为,丧失了人家所给与的恩赐是不明智的,用分裂代替和好,这也不算是武勇。

A

烛之武退秦师

《左传》

读准字音

氾南:fán

夜缒而出:zhuì

若不阙秦:quē

杞子、逢孙、杨孙戍之:qǐ, páng, shù

微夫人之力不及此:fú

失其所与;yǔ

春秋笔法

委婉的表达作者的倾向,不直接表明态度,以曲折迂回的方式让人知道。

一字置褒贬,简练而含蓄地点评人事。

微言大义

《左传①》是我国第一部叙事详细的编年体历史著作,相传是春秋末年鲁国的史官左丘明所著。

别名《春秋左氏传》、《左氏春秋》。

因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。《春秋》三传:《左传》、《公羊传》、《谷梁传》。《左传》记事起于鲁隐公元年,终于鲁哀公二十七年。

(①传--注释或解释经书的文字。)

《左传》简介

《左传》也是一部富有文学价值的历史散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。

《左传》简介

通 史

断代史

编年体

不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

以年代为线索编排有关历史事件,如《左传》。

国 别 体

纪事本末体

纪 传 体

以国家为单位分别记叙历史,如《战国策》。

以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

左丘明(前502年-前422年),姓姜,氏丘,名明,丘穆公吕印的后代。本名丘明,因其先祖曾任楚国的左史官,故在姓前添“左”字,世称“左丘明”,后为鲁国太史。左氏世为鲁国太史,至丘明则约与孔子(前551-前479)同时,而年辈稍晚。他是当时著名史家、学者与思想家,著有《春秋左氏传》、《国语》等。

左丘明的最重要贡献在于其所著《春秋左氏传》与《国语》二书。左氏家族世为太史,左丘明又与孔子一起“如周,观书于周史”,故熟悉诸国史事,并深刻理解孔子思想。

题解

烛之武是郑国大夫。据冯梦龙《东周列国演义》载:烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ养马的长官),被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

退:使....撤退。

秦师:秦国的军队。

这篇文章讲的是郑国老臣烛之武运用自己的外交才能使秦国退兵的事。

《春秋》对这件事情的记载,只有一句话,六个字“晋人、秦人围郑”。《左传》将这六个字扩展成了一个波澜起伏惊心动魄的故事。

时代背景

秦晋围郑发生在公元前630年。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国。一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,而此战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与之结好。但晋文公为争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这场战争。

时代背景

晋国为什么要联合秦国围攻郑国?

因为秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。城濮之战事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后当晋发动对郑的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦晋在历史上关系一直都很好,更重要的是,这时的秦也有向外扩张的愿望,秦晋联合就是必然的了。

春秋时期形势简图

“无礼于晋”指的是鲁僖公二十三年(公元前637),晋公子重耳(后为晋文公)出亡至郑国,郑文公未以礼相待。

及郑,郑文公亦不礼焉。叔詹谏曰:“臣闻天之所启,人弗及也。晋公子有三焉,天其或者将建诸,君其礼焉。男女同姓,其生不蕃。晋公子,姬出也,而至于今,一也;离外之患,而天不靖晋国,殆将启之,二也;有三士足以上人,而从之,三也。晋郑同侪,其过子弟,固将礼焉,况天之所启乎?”弗听。(《左传》)

【译文】重耳到了郑国,郑文公也不礼遇他。郑国大夫叔詹劝谏郑文公说:“我听说上天要赞助的事情,人力是不可扭转的。晋公子有三方面的优势。上天或许将要树立他,你还是要以礼招待他。男女同姓而婚,生殖不会繁盛。但姬姓的晋公子重耳,却也是姬姓女子所生,他能活到今天,这是第一。遭受到出逃的患难,在他遭难时上天不使晋国安宁,大概是赞助他,这是第二条。他身边有三个谋士,足以成为人上人,而能跟随着他,这是第三条。晋国、郑国地位同等,来往的子弟应当以礼相待,何况上天所赞助呢!”郑文公不听叔詹的话。

晋文公(公元前697年 -公元前628年),姬姓,名重耳,是中国春秋时期晋国的第二十二任君主,公元前636年至前628年在位,晋献公之子,母亲为狐姬。 晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,也是上古五霸之一,与齐桓公并称"齐桓晋文"。

“贰于楚”——鲁僖公二十八年(公元前632)的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。晋国在城濮之战中大败楚国,成为中原霸主,而郑国在这场战争中出兵帮助楚国,因此与晋国结怨。

城濮之战后,晋文公在践土(今河南原阳西南,当时属郑地)大会诸侯,郑国也参加了。次年夏,晋文公派大夫狐偃(即子犯)在翟泉会盟鲁、秦、齐、陈等诸侯,重温践土之盟,但郑国这次没有前来,因此诸侯共同谋划讨伐郑国。鲁僖公三十年春,晋国已向郑国出兵,但仅仅是试探性的(根据《左传-僖公三十年》的说法,是“观其可攻与否”)。是年九月,晋国联合秦国对郑国形成合围,郑国这样一个“千乘之国”陷入了“摄乎大国之间”的境地,而且已是兵临城下,危在旦夕。

晋、楚城濮之战

秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。秦、晋历史上关系一直很好,晋文公的姐姐是秦穆公的夫人,且晋文公是在秦穆公的帮助下才返回晋国为君的;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。

“秦晋之好”比喻婚姻正来源于秦晋二国间的联姻。

秦穆公的夫人是穆姬,穆姬和晋文公重耳都是晋献公所生,只不过穆姬是嫡女,晋献公夫人齐姜(此人正是春秋首霸齐桓公的女儿)所生,晋文公重耳是庶子,孤季姬所生。也就是说穆姬和晋文公重耳是同父异母姐弟,秦穆公是晋文公的姐夫。

晋文公重耳当年因“骊姬之乱”逃亡,到秦国时秦穆公把五个女儿嫁给了当时的公子重耳。这样一来,秦穆公还是晋文公的岳父。

三、初读课文,概括段意

全文围绕“烛之武退秦师”的前后过程展开,共有四个段落:

第1段:秦晋围郑

第2段:临危受命

第3段:说退秦师

第4段:晋军撤退

梳理层次

第一段:秦晋围郑

第二段:临危受命

第三段:说退秦师

第四段:迫晋退兵

一段

秦军

晋军

开端

秦晋围郑

发展

高潮

结局

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

若:如果。使:派遣

师:军队。

之:代词,他。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

犹:尚且

为:做(什么)已,同“矣”

而:承接关系连词,“才”

是------也:是,代词,这。也,判断句的标志。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

烛之武其人

想一想

?

佚之狐的话对刻画烛之武有何作用?

未见其人

先知其才

侧面烘托

郑伯是如何说服烛之武的?

自责(情)

晓义(理)

烛之武为什么能临危受命?

一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;

一是烛之武深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。

秦军

开端

秦晋围郑

晋军

发展

临危受命

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

夜:名词作状语。在夜里,当夜。

1、欲扬先抑,以退为进

亡:使…灭亡。 使动用法。

执事:执行事务的人(有关官员),对对方的敬称

当夜,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

烛之武为什么一见到秦伯就说“郑既知亡矣” 这段采用了什么方法?

烛之武采用了欲扬先抑的办法。一开始,烛之武使秦伯认为烛之武完全是站在秦国的立场上。这就引起秦伯对烛之武的好感,愿意听烛之武把话说完,这就为进一步说服秦伯提供了可能。

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

鄙:把…作为疆界

焉:怎么,疑问代词

陪:通“倍”,增加

厚:变雄厚

薄:变薄弱

形作动

2、阐述利害,晓之以理

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻国的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。

3、以利相诱,为秦着想

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

以为:把……作为

东道主:东方道路上的主人

行李:使者

共:通“供”

乏困:缺少的物资。

形→名

假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

4、引史为例,巧设离间

且君尝为晋君赐矣,( )许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

晋君

为:w èi 介,给

赐:恩惠

朝:早晨—>在早上

夕:傍晚—>在晚上

名作状语

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

之:主谓之间

秦立晋君(公元前651年)

这一年,晋献公死,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献工的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献公次子夷吾。夷吾采纳了大臣吕省,卻芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让晋河以东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。

背景介绍(二)

惠公背约(公元前650年)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。这就是文中“许君焦、瑕、朝济而夕设版焉”,“君”指秦穆公,“许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应予秦河东之地一事。秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

背景介绍(二)

夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

厌:通”餍”满足

封:使……作疆界。

阙:通“缺”,削减

焉:哪里

利:使…..获利

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

何厌之有:有何厌之,“之”,宾语前置的标志。

5、推测未来,劝秦谨慎

秦军

开端

秦晋围郑

发展

临危受命

晋军

夜缒而出

高潮

劝退秦师

欲扬先抑,以退为进

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧设离间

推测未来,劝秦谨慎

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

秦伯很高兴,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,于是,秦伯就率军回国了。

烛之武怎样说退秦师?赏析其高妙的劝说艺术。

烛之武说辞的艺术技巧

善于揣摩心理;

善于分析利弊;

善于利用矛盾;

讲究语言艺术。

机智善辩的外交家

以“利”巧攻心理

以“害”巧析形势

以“史”巧施离间

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

之:代指秦军

夫(f ú )人:那人

因:依靠

敝:损害

所与:同…结盟

知:通“智”

其:还是。表商量语气

微:假如没有

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

易:代替

“微夫人之力不及此”

公元前636年,秦穆公送晋文公重耳返国即位。

晋文公为什么不进攻秦国军队?

主要是晋文公并不昏庸,很有理智,能隐忍不发,随机应变。因为如果这时进攻秦军,晋军就有可能处于腹背受敌的不利境地。而由此,也就证明了烛之武说退秦师的成功。

对秦国心怀感恩之心,“义”作祟。

秦军

开端

秦晋围郑

发展

临危受命

夜缒而出

高潮

劝退秦师

晋军

结局

秦晋退兵

烛之武的语言艺术

郑 亡 (言于秦)

亡 郑 (害于秦)

舍 郑 (利于秦)

赐 晋 (负于秦)

肆 晋 (阙于秦)

晓 以

利 害

处处言秦,处处为郑

明则为秦,暗则图晋

句句与郑无关,句句关郑兴亡。

(8 “君”,6 “郑” 。)

真可谓:三寸巧舌力挽狂澜息国难,

一番善言情荡衷肠罢干戈。

1、郑既知亡

对秦

退出(示弱)

2、亡郑陪邻

对秦

有害(离间)

(表面)

3、舍郑利秦

对秦

有利(利诱)

4-5、亡郑阙秦

对秦

有大害(瓦解)

(深层)

——分析利弊,利用矛盾,转移矛盾。

春秋无义战! 利益至上。

层层深入

步步紧逼

烛之武谋略小析

处处言秦,处处为郑

欲擒故纵

投其所好

挑拨离间

釜

底抽

薪

保全郑国

明里为秦,暗则为郑

古人对烛之武说辞的评论——

三寸巧舌 力挽狂澜纾国难,

一番善辩 情荡衷肠罢干戈。

如此辞令,真无一字不妙,无一着不老靠圆密。

——魏禧《左传经世钞》

一言之辩,重于九鼎之宝;

三寸之舌,强于百万之师。

——刘勰《文心雕龙》

请用简洁的语言(或一副对联)概括各段内容。

秦晋围郑 临危受命 说退秦师 秦晋退兵

1、大兵压境,小国告急。

2、郑文公诚心悔前过,烛之武大义赴敌营。

3、勇士闯虎穴,巧言退秦师。

4、秦穆公度势盟郑,晋文侯审时班师。

结构思路

郑

危在旦夕

烛之武

转危为安

晋秦围郑

临危受命

夜缒而出

智说秦君

秦军乃还

晋亦去之

烛之武

郑 伯

深明大义的爱国志士;知难而上,义无返顾的勇士;口若悬河,巧言善辩的辩士。

善于纳谏 勇于自责 善于言辩

贪婪,自私,不讲信用,见利忘义。

人物形象

晋文公

贪婪,但理智,能隐忍不拔,随机应变,审时度势,雄才大略。

秦 伯

1、通假字

已,通 “矣”,

了。

共,通 “供”,

供给、供应。

厌,通 “餍”,

满足。

说,通“悦”,

高兴。

知,通 “智”,

明智,聪明。

(1)今老矣,无能为也已

(2)行李之往来,共其乏困

(3)夫晋,何厌之有

(4)秦伯说,与郑人盟

(5)失其所与,不知

古汉语常识

3、古今异义

(1)东道主

(2)行李

(3)乏困

(4)夫人

古义:东方道路上(招待过客)的主人。

例:若舍郑以为东道主。

今义:请客的主人。

古义:出使的人。例:行李之往来。

今义:出门时所带的包裹等。

古义:缺少的东西。例:共其乏困。

今义:疲劳。

古义:那人。例:微夫人之力不及此。

今义:对已婚女子的尊称。

2、词类活用

烛之武退秦师

晋军函陵,秦军汜南

若亡郑而有益于君

越国以鄙远

邻之厚,君之薄也

即东封郑

若不阙秦

阙秦以利晋

因人之力而敝之

共其乏困

退,使动用法,使……撤兵。

军,名词作动词,驻军。

亡,使动用法,使……灭亡。

鄙,名词意动,把……当作边邑;

远,形容词作名词,远地。

厚,薄,形容词作动词,变雄厚、

变薄弱。

东,名词作状语,向东;封,名词

意动用法,使……成为疆界。

阙,动词使动用法,使……削弱。

利,名词使动用法,使……获利。

敝,形容词用作动词,损害。

乏困,形容词作名词,缺少的东

西。

4、特殊句式

1、判断句

(1)是寡人之过也

(“……也”表示判断)

(2)因人之力而敝之,不仁

(否定判断)

2、省略句

(1)晋军(于)函陵,秦军(于)汜南

(省略介词“于”)

(2)(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”

(省略主语“烛之武”)

(3)若舍郑以(之)为东道主

(省略介词“以”的宾主“之”)

3、宾语前置

夫晋,何厌之有?

(“有”的宾语“何厌”前置,

“之”作为标志。

翻译时要调整为“有何厌”)

4、状语后置

以其无礼于晋

(介宾短语“于晋”作状语,后置,

翻译时要调整为“于晋无礼”)

重要实词例释

1、贰

①“二”的大写。

(例:国不堪贰,君将若之何?《左传 隐公元年》)

②副职。

(例:其内任卿贰以上。梁启超《少年中国说》)

③不专一。

(例:贰则疑惑。《荀子 解蔽》)

④离心,背叛。

(例:夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰。《左传》)

⑤再,重复。

(例:不迁怒,不贰过。《论语 雍也》)

⑥从属二主。

(例:以其无礼于晋,且贰于楚也。)

2、鄙

①边远的地方。

(例:蜀之鄙有二僧。《为学》)

②庸俗,鄙陋。

(例:肉食者鄙,未能远谋。《左传 庄公十年》)

③看不起,轻视。

(例:我皆有礼,夫犹鄙我。《左传 昭公十六年》)

3、许

①准许。

(同现代汉语)

②答应,听从。

(例:“许之。”、“许君焦、暇……”)

③赞同。

(例:杂然相许。《愚公移山》)

④约数。

(例:潭中鱼可百许头。《小石潭记》)

⑤表处所。

(例:先生,不知何许人也。陶渊明《五柳先生传》)

4、阙

①què 古代宫殿前两边的高建筑物。

②què 城楼 。

③què 皇宫,引申为朝廷。

④quē 通“缺”。

⑤jué 挖掘,引申为侵损,削减。

5、微

①细小,轻微。

(同现义)

②衰败,国势衰微。

③卑贱。

(例:参始微时,与萧何善。《史记》)

④幽微,精妙。

(例:微言大义)

⑤隐蔽,不显露。

(例:见微知著)

⑥如果没有。

(例:微斯人,吾谁与归?《岳阳楼记》)

6、敝

①坏,破旧。

(例:使史更敝衣草屦。方苞《左忠毅公逸事》)

②谦词,敝人 。

③疲惫。

(例:曹操之众,远来疲敝。《资治通鉴》)

④损害,衰败。

(例:因人之力以敝之。本文)

重要虚词例释

1、而

①今急而求子

(才,连词,表顺承)

②夜缒而出

(表修饰,连词)

③若亡郑而有利于君

(表顺承,连词)

④朝济而夕设版焉。

(表转折,连词)

2、以

①以其无礼于晋

(因为,连词)

②敢以烦执事

(拿,用,介词)

③越国以鄙远

(表目的,连词)

④焉用亡郑以陪邻?

(表目的,连词)

⑤若舍郑以为东道主

(把,介词)

3、焉

① 子亦有不利焉。

(语气词,表陈述)

② 焉用亡郑以陪邻?

(疑问副词,为什么)

③ 若不阙秦,将焉取之

(疑问副词,怎么能)

④ 且焉置土石

(疑问代词,哪里)

⑤ 以俟夫观人风者得焉

(代词,之)

⑥ 朝济而夕设版焉

(兼词,于此)

4、之

① 唯君图之

(代词,指阙秦以利晋)

② 子犯请击之

(代词,代秦军)

③ 微夫人之力不及此

(助词“的”)

④ 臣之壮也

(用在主谓之间取消句子独立性)

5、其

① 君知其难也

(他的,代词)

② 吾其还也

(表祈使的语气副词)

③ 以其无礼

(郑国,代词)

知 识 点 检 测

⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A.晋军函陵(军:军队)

B.贰于楚也(贰:从属二主)

C.是寡人之过也(是:这)

D.亡郑以陪邻(陪:增加)

A

2.下列句子中“之”的用法不同于其他三个选项的一项是( )

A.因人之力而敝之

B.子犯请击之

C.行李之往来,工其乏困

D.阙秦以利晋,唯君图之

C

3.下列句中加点词的词类活用现象,不同于其他三个选项的一项是( )

A.夜缒而出,见秦伯

B.朝济而夕设版焉

C.既东封郑,又欲肆其西封

D.越国以鄙远,君知其难也

D

4.比较下列每组句子加点的字的意义

和用法,判断正确的一项是( )

①然郑亡,子亦有不利焉

②焉用亡郑以陪邻

③既东封郑 ④又欲肆其西封

A.①与②相同,③与④相同

B.①与②相同,③与④不同

C.①与②不同,③与④相同

D.①与②不同,③与④不同

D

.

.

.

.

5.分别比较下列两组句子中加线的字的意思,判断正确的一项是( )

无能为也已 若不阙秦,将焉取之

郑既知亡矣 焉用亡郑以陪邻

A.“已”和“矣”相同,两个“焉”不同

B.“已”和“矣”相同,两个“焉”也相同

C.“已”和“矣”不同,两个“焉”相同

D.“已”和“矣”不同,两个“焉”也不同

A

.

.

.

.

7.下列叙述符合原文意思的一项是( )

A、秦穆公听了烛之武的话,不仅撤了兵,而且和郑国订立盟约,派兵驻守郑国都城。

B、秦退兵后,晋臣子犯请求晋文公赶快攻打郑国,但晋文公认为不可。

C、晋文公认为,没有秦穆公的力量他是不能回国为君的,借人之力反而去蒙蔽欺骗人家是不讲仁义的。

D、晋文公还认为,丧失了人家所给与的恩赐是不明智的,用分裂代替和好,这也不算是武勇。

A

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])