四年级上册音乐教案 第一单元 每当我走过老师的窗前冀少版(表格式)

文档属性

| 名称 | 四年级上册音乐教案 第一单元 每当我走过老师的窗前冀少版(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 29.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2022-10-19 15:27:53 | ||

图片预览

文档简介

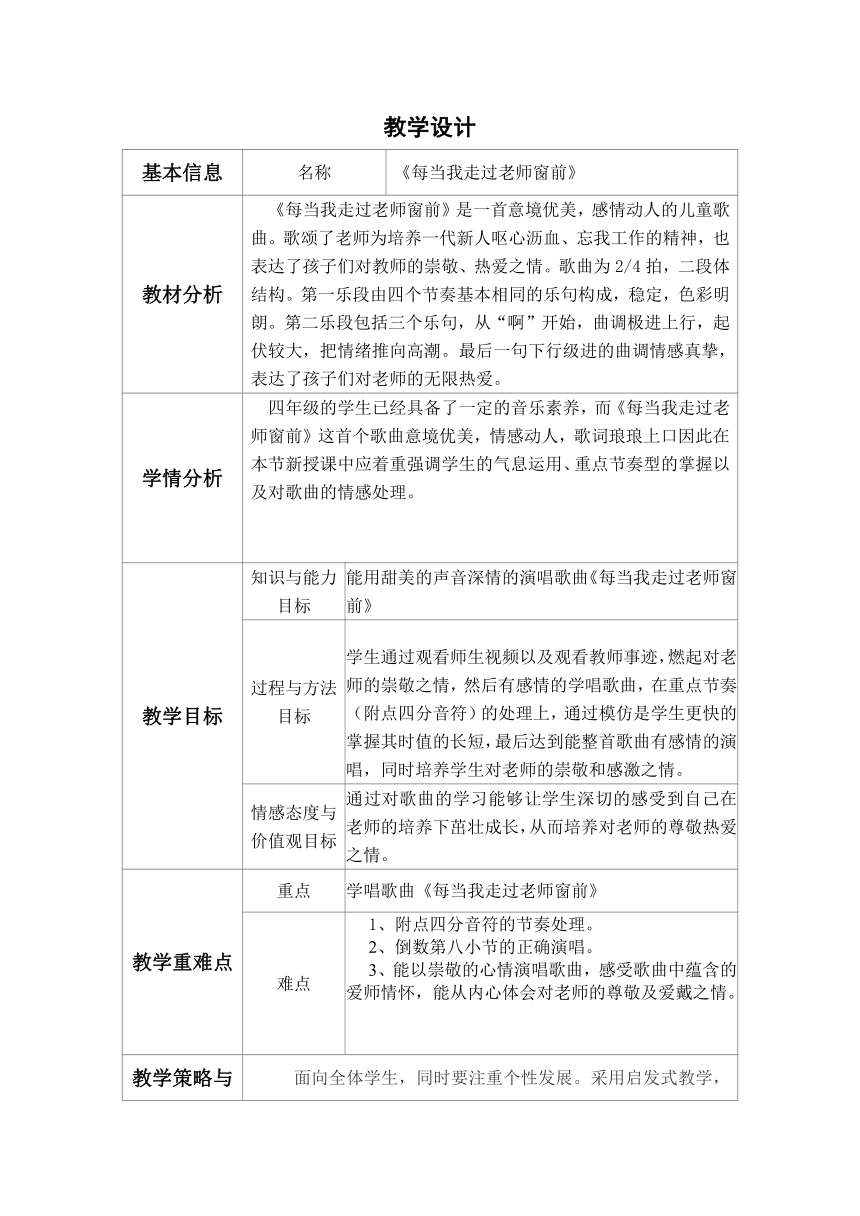

教学设计

基本信息 名称 《每当我走过老师窗前》

教材分析 《每当我走过老师窗前》是一首意境优美,感情动人的儿童歌曲。歌颂了老师为培养一代新人呕心沥血、忘我工作的精神,也表达了孩子们对教师的崇敬、热爱之情。歌曲为2/4拍,二段体结构。第一乐段由四个节奏基本相同的乐句构成,稳定,色彩明朗。第二乐段包括三个乐句,从“啊”开始,曲调极进上行,起伏较大,把情绪推向高潮。最后一句下行级进的曲调情感真挚,表达了孩子们对老师的无限热爱。

学情分析 四年级的学生已经具备了一定的音乐素养,而《每当我走过老师窗前》这首个歌曲意境优美,情感动人,歌词琅琅上口因此在本节新授课中应着重强调学生的气息运用、重点节奏型的掌握以及对歌曲的情感处理。

教学目标 知识与能力目标 能用甜美的声音深情的演唱歌曲《每当我走过老师窗前》

过程与方法目标 学生学生通过观看师生视频以及观看教师事迹,燃起对老师的崇敬之情,然后有感情的学唱歌曲,在重点节奏(附点四分音符)的处理上,通过模仿是学生更快的掌握其时值的长短,最后达到能整首歌曲有感情的演唱,同时培养学生对老师的崇敬和感激之情。

情感态度与价值观目标 通过对歌曲的学习能够让学生深切的感受到自己在老师的培养下茁壮成长,从而培养对老师的尊敬热爱之情。

教学重难点 重点 学唱歌曲《每当我走过老师窗前》

难点 1、附点四分音符的节奏处理。2、倒数第八小节的正确演唱。3、能以崇敬的心情演唱歌曲,感受歌曲中蕴含的爱师情怀,能从内心体会对老师的尊敬及爱戴之情。

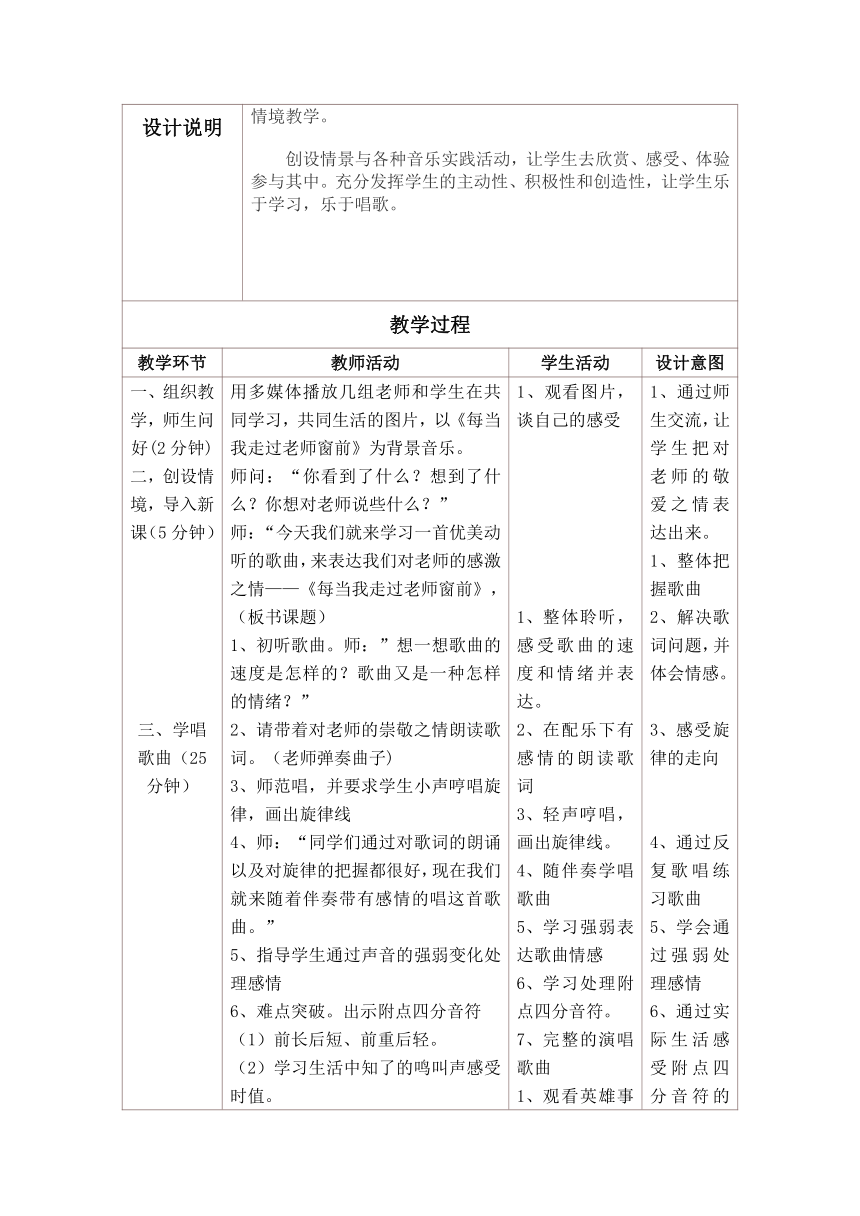

教学策略与 设计说明 面向全体学生,同时要注重个性发展。采用启发式教学,情境教学。 创设情景与各种音乐实践活动,让学生去欣赏、感受、体验参与其中。充分发挥学生的主动性、积极性和创造性,让学生乐于学习,乐于唱歌。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、组织教学,师生问好(2分钟)二,创设情境,导入新课(5分钟)学唱歌曲(25分钟)拓展教学,情感升华(5分钟) 用多媒体播放几组老师和学生在共同学习,共同生活的图片,以《每当我走过老师窗前》为背景音乐。师问:“你看到了什么?想到了什么?你想对老师说些什么?”师:“今天我们就来学习一首优美动听的歌曲,来表达我们对老师的感激之情——《每当我走过老师窗前》,(板书课题)初听歌曲。师:”想一想歌曲的速度是怎样的?歌曲又是一种怎样的情绪?”请带着对老师的崇敬之情朗读歌词。(老师弹奏曲子)师范唱,并要求学生小声哼唱旋律,画出旋律线师:“同学们通过对歌词的朗诵以及对旋律的把握都很好,现在我们就来随着伴奏带有感情的唱这首歌曲。”指导学生通过声音的强弱变化处理感情难点突破。出示附点四分音符前长后短、前重后轻。学习生活中知了的鸣叫声感受时值。引导学生深情的完整的演唱歌曲。观看老师的英雄事迹(播放课件5.12英雄老师事迹)老师的爱是深情的爱,是无私的爱,是大爱,虽然这几位老师在灾难中离我们而去了,但会记住他们。同学们这是没有鲜花的舞台,这是没有掌声的独白,但是老师们选择了这份职业,他们从不曾后悔,让我们拉起手来再次唱出我们对老师的爱。(在唱歌去) 1、观看图片,谈自己的感受整体聆听,感受歌曲的速度和情绪并表达。在配乐下有感情的朗读歌词轻声哼唱,画出旋律线。随伴奏学唱歌曲学习强弱表达歌曲情感学习处理附点四分音符。完整的演唱歌曲观看英雄事迹谈感受感受老师无私的爱,带有感情的演唱歌曲 1、通过师生交流,让学生把对老师的敬爱之情表达出来。1、整体把握歌曲2、解决歌词问题,并体会情感。感受旋律的走向通过反复歌唱练习歌曲学会通过强弱处理感情通过实际生活感受附点四分音符的唱法。

课堂小结2分钟 同学们,老师犹如红烛燃烧自己照亮你们前行的道路,老师犹如园丁,为你们的茁壮成长读出辛勤的劳动而又无怨无悔。通过对本节课歌曲的学习你想对你的老师说些什么?

布置作业1分钟 课下收集更多有关歌唱老师的歌曲并和同学们分享交流。

板书设计 每当我走过老师窗前2/4 拍 深情的,稍慢情绪:深沉的,有感情的 附点四分音符情感:对老师的崇敬之情 X·X

教学反思 《每当我走过老师窗前》是小学音乐四年级的一节唱歌课,这首歌曲是一首歌颂教师、教育小学生从小热爱老师的歌曲,它以优美抒情的旋律表达了学生对教师的崇敬之情。 在歌曲的教学中,我注意调动每一个学生参与的积极性,从朗读入手,激发学生富有感情的歌唱。脱离了情感的教学,音乐会黯然失色,《每当我走过老师窗前》是一首抒情性很强的歌曲,在歌曲学习中,我抓住了“情”字,以“情”字入手,从歌词的朗诵入手。学生们通过有感情地朗读歌词,爱师、敬师及对教师的感恩之情油然而生,学生对教师爱的热流在心中缓缓涌动。本节课我比较满意的是在解决附点四分音符上,学生通过模仿知了得叫声,很快的掌握了附点四分音符的时值以及重音位置。学生基本能达到以情带唱,有感情的唱完整首歌曲。不足之处:在学唱歌去之前应该进行发声练习,这样能够使学生的声音音色方面更好些。在教学后应加强小组练习及在创造。

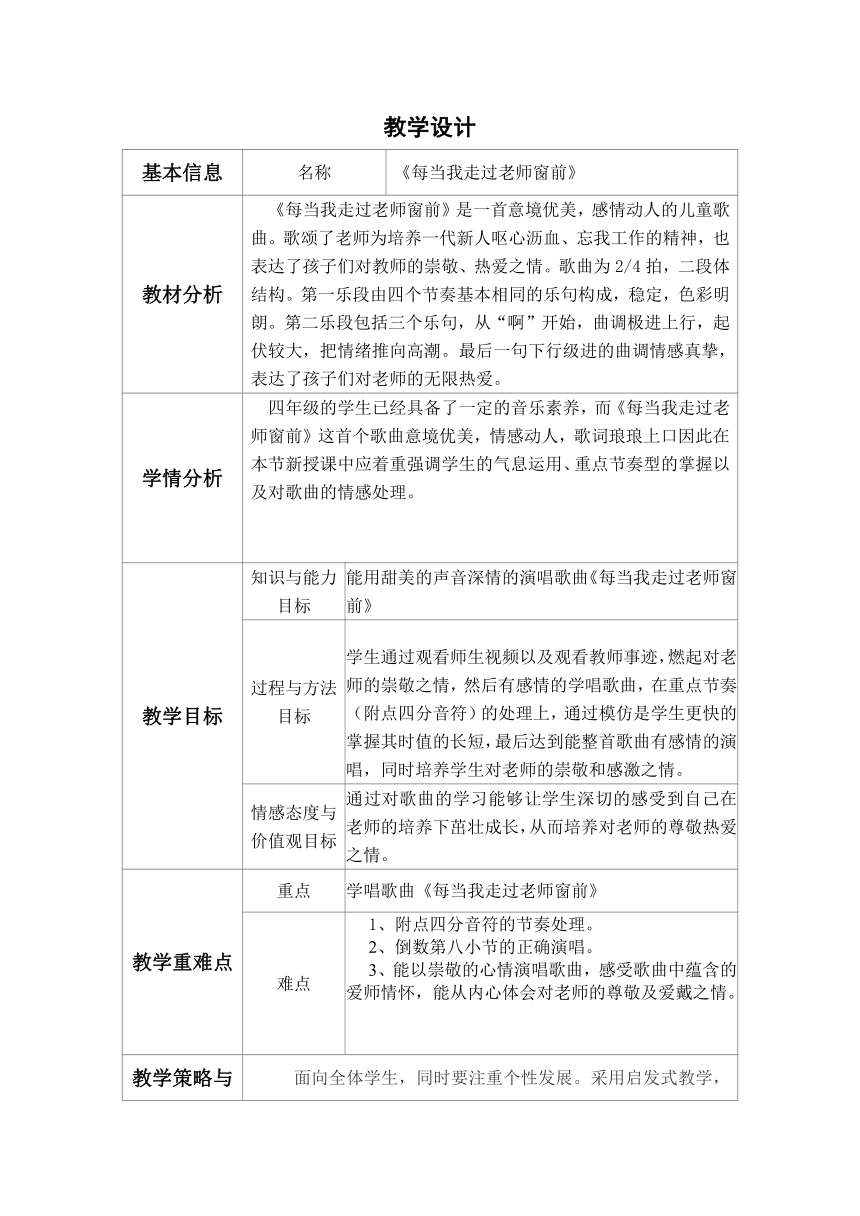

基本信息 名称 《每当我走过老师窗前》

教材分析 《每当我走过老师窗前》是一首意境优美,感情动人的儿童歌曲。歌颂了老师为培养一代新人呕心沥血、忘我工作的精神,也表达了孩子们对教师的崇敬、热爱之情。歌曲为2/4拍,二段体结构。第一乐段由四个节奏基本相同的乐句构成,稳定,色彩明朗。第二乐段包括三个乐句,从“啊”开始,曲调极进上行,起伏较大,把情绪推向高潮。最后一句下行级进的曲调情感真挚,表达了孩子们对老师的无限热爱。

学情分析 四年级的学生已经具备了一定的音乐素养,而《每当我走过老师窗前》这首个歌曲意境优美,情感动人,歌词琅琅上口因此在本节新授课中应着重强调学生的气息运用、重点节奏型的掌握以及对歌曲的情感处理。

教学目标 知识与能力目标 能用甜美的声音深情的演唱歌曲《每当我走过老师窗前》

过程与方法目标 学生学生通过观看师生视频以及观看教师事迹,燃起对老师的崇敬之情,然后有感情的学唱歌曲,在重点节奏(附点四分音符)的处理上,通过模仿是学生更快的掌握其时值的长短,最后达到能整首歌曲有感情的演唱,同时培养学生对老师的崇敬和感激之情。

情感态度与价值观目标 通过对歌曲的学习能够让学生深切的感受到自己在老师的培养下茁壮成长,从而培养对老师的尊敬热爱之情。

教学重难点 重点 学唱歌曲《每当我走过老师窗前》

难点 1、附点四分音符的节奏处理。2、倒数第八小节的正确演唱。3、能以崇敬的心情演唱歌曲,感受歌曲中蕴含的爱师情怀,能从内心体会对老师的尊敬及爱戴之情。

教学策略与 设计说明 面向全体学生,同时要注重个性发展。采用启发式教学,情境教学。 创设情景与各种音乐实践活动,让学生去欣赏、感受、体验参与其中。充分发挥学生的主动性、积极性和创造性,让学生乐于学习,乐于唱歌。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、组织教学,师生问好(2分钟)二,创设情境,导入新课(5分钟)学唱歌曲(25分钟)拓展教学,情感升华(5分钟) 用多媒体播放几组老师和学生在共同学习,共同生活的图片,以《每当我走过老师窗前》为背景音乐。师问:“你看到了什么?想到了什么?你想对老师说些什么?”师:“今天我们就来学习一首优美动听的歌曲,来表达我们对老师的感激之情——《每当我走过老师窗前》,(板书课题)初听歌曲。师:”想一想歌曲的速度是怎样的?歌曲又是一种怎样的情绪?”请带着对老师的崇敬之情朗读歌词。(老师弹奏曲子)师范唱,并要求学生小声哼唱旋律,画出旋律线师:“同学们通过对歌词的朗诵以及对旋律的把握都很好,现在我们就来随着伴奏带有感情的唱这首歌曲。”指导学生通过声音的强弱变化处理感情难点突破。出示附点四分音符前长后短、前重后轻。学习生活中知了的鸣叫声感受时值。引导学生深情的完整的演唱歌曲。观看老师的英雄事迹(播放课件5.12英雄老师事迹)老师的爱是深情的爱,是无私的爱,是大爱,虽然这几位老师在灾难中离我们而去了,但会记住他们。同学们这是没有鲜花的舞台,这是没有掌声的独白,但是老师们选择了这份职业,他们从不曾后悔,让我们拉起手来再次唱出我们对老师的爱。(在唱歌去) 1、观看图片,谈自己的感受整体聆听,感受歌曲的速度和情绪并表达。在配乐下有感情的朗读歌词轻声哼唱,画出旋律线。随伴奏学唱歌曲学习强弱表达歌曲情感学习处理附点四分音符。完整的演唱歌曲观看英雄事迹谈感受感受老师无私的爱,带有感情的演唱歌曲 1、通过师生交流,让学生把对老师的敬爱之情表达出来。1、整体把握歌曲2、解决歌词问题,并体会情感。感受旋律的走向通过反复歌唱练习歌曲学会通过强弱处理感情通过实际生活感受附点四分音符的唱法。

课堂小结2分钟 同学们,老师犹如红烛燃烧自己照亮你们前行的道路,老师犹如园丁,为你们的茁壮成长读出辛勤的劳动而又无怨无悔。通过对本节课歌曲的学习你想对你的老师说些什么?

布置作业1分钟 课下收集更多有关歌唱老师的歌曲并和同学们分享交流。

板书设计 每当我走过老师窗前2/4 拍 深情的,稍慢情绪:深沉的,有感情的 附点四分音符情感:对老师的崇敬之情 X·X

教学反思 《每当我走过老师窗前》是小学音乐四年级的一节唱歌课,这首歌曲是一首歌颂教师、教育小学生从小热爱老师的歌曲,它以优美抒情的旋律表达了学生对教师的崇敬之情。 在歌曲的教学中,我注意调动每一个学生参与的积极性,从朗读入手,激发学生富有感情的歌唱。脱离了情感的教学,音乐会黯然失色,《每当我走过老师窗前》是一首抒情性很强的歌曲,在歌曲学习中,我抓住了“情”字,以“情”字入手,从歌词的朗诵入手。学生们通过有感情地朗读歌词,爱师、敬师及对教师的感恩之情油然而生,学生对教师爱的热流在心中缓缓涌动。本节课我比较满意的是在解决附点四分音符上,学生通过模仿知了得叫声,很快的掌握了附点四分音符的时值以及重音位置。学生基本能达到以情带唱,有感情的唱完整首歌曲。不足之处:在学唱歌去之前应该进行发声练习,这样能够使学生的声音音色方面更好些。在教学后应加强小组练习及在创造。

同课章节目录