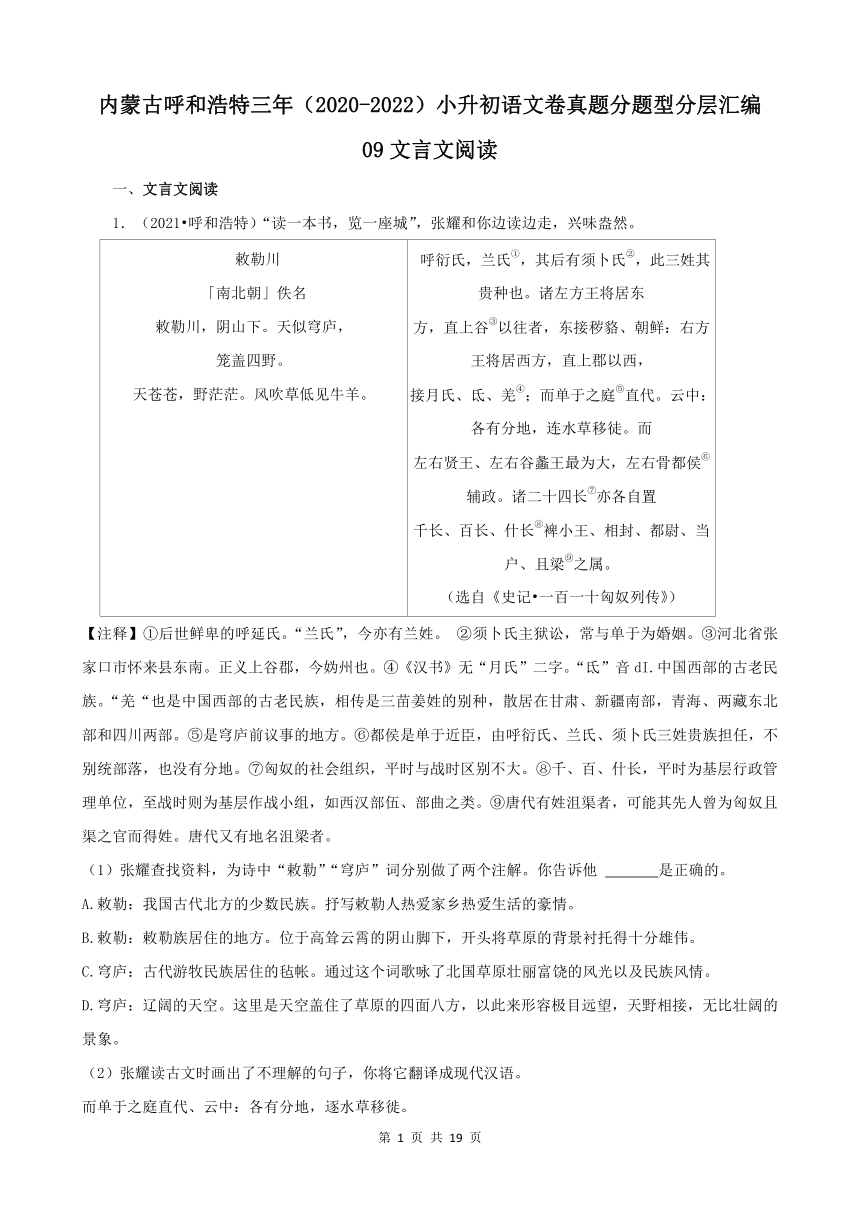

内蒙古呼和浩特三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编-09文言文阅读(有答案)

文档属性

| 名称 | 内蒙古呼和浩特三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编-09文言文阅读(有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 91.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-19 18:04:21 | ||

图片预览

文档简介

内蒙古呼和浩特三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编

09文言文阅读

文言文阅读

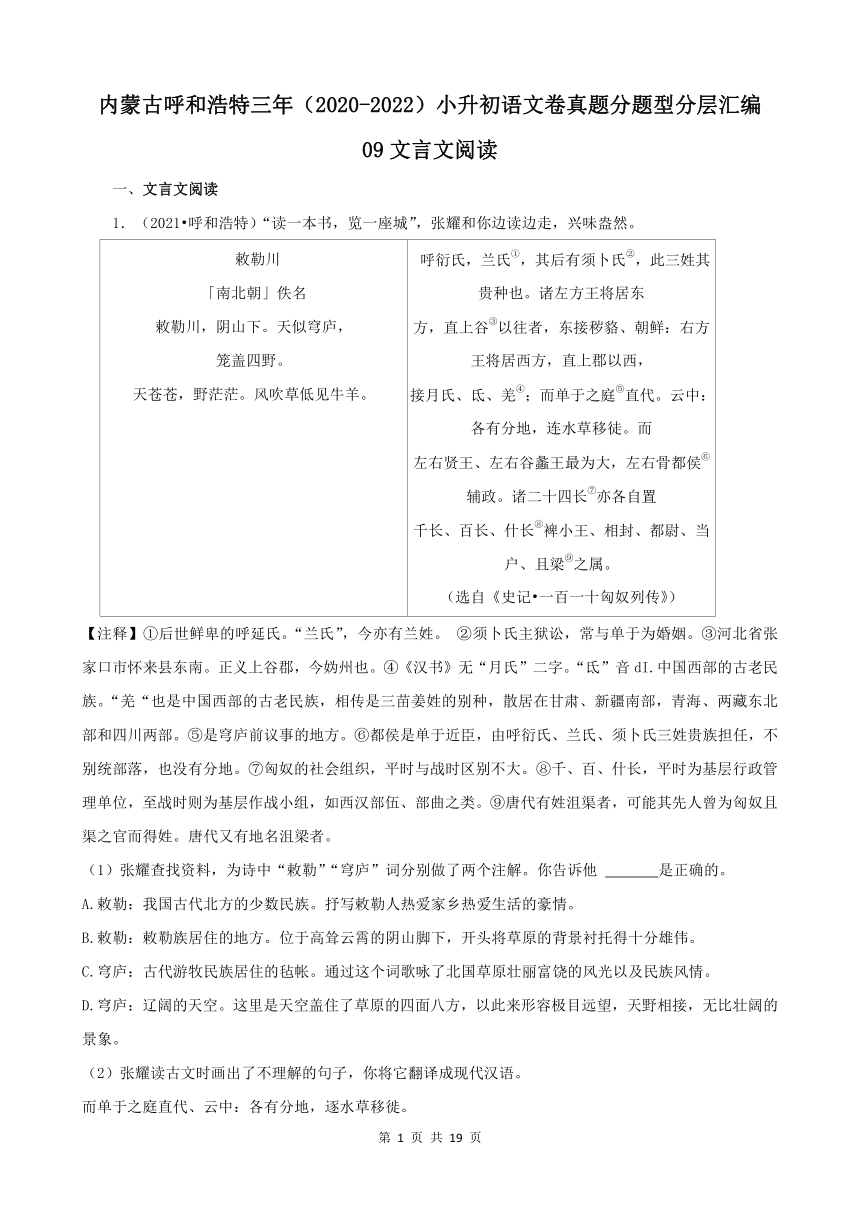

(2021 呼和浩特)“读一本书,览一座城”,张耀和你边读边走,兴味盎然。

敕勒川 「南北朝」佚名 敕勒川,阴山下。天似穹庐, 笼盖四野。 天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。 呼衍氏,兰氏①,其后有须卜氏②,此三姓其贵种也。诸左方王将居东 方,直上谷③以往者,东接秽貉、朝鲜:右方王将居西方,直上郡以西, 接月氏、氐、羌④;而单于之庭⑤直代。云中:各有分地,连水草移徒。而 左右贤王、左右谷蠡王最为大,左右骨都侯⑥辅政。诸二十四长⑦亦各自置 千长、百长、什长⑧裨小王、相封、都尉、当户、且梁⑨之属。 (选自《史记 一百一十匈奴列传》)

【注释】①后世鲜卑的呼延氏。“兰氏”,今亦有兰姓。 ②须卜氏主狱讼,常与单于为婚姻。③河北省张家口市怀来县东南。正义上谷郡,今妫州也。④《汉书》无“月氏”二字。“氐”音dI.中国西部的古老民族。“羌“也是中国西部的古老民族,相传是三苗姜姓的别种,散居在甘肃、新疆南部,青海、两藏东北部和四川两部。⑤是穹庐前议事的地方。⑥都侯是单于近臣,由呼衍氏、兰氏、须卜氏三姓贵族担任,不别统部落,也没有分地。⑦匈奴的社会组织,平时与战时区别不大。⑧千、百、什长,平时为基层行政管理单位,至战时则为基层作战小组,如西汉部伍、部曲之类。⑨唐代有姓沮渠者,可能其先人曾为匈奴且渠之官而得姓。唐代又有地名沮梁者。

(1)张耀查找资料,为诗中“敕勒”“穹庐”词分别做了两个注解。你告诉他 是正确的。

A.敕勒:我国古代北方的少数民族。抒写敕勒人热爱家乡热爱生活的豪情。

B.敕勒:敕勒族居住的地方。位于高耸云霄的阴山脚下,开头将草原的背景衬托得十分雄伟。

C.穹庐:古代游牧民族居住的毡帐。通过这个词歌咏了北国草原壮丽富饶的风光以及民族风情。

D.穹庐:辽阔的天空。这里是天空盖住了草原的四面八方,以此来形容极目远望,天野相接,无比壮阔的景象。

(2)张耀读古文时画出了不理解的句子,你将它翻译成现代汉语。

而单于之庭直代、云中:各有分地,逐水草移徙。

(3)研读古文,张耀提了几个问题,你一一回答了他。

张耀:读了第二则古文,我发现它们描述的是草原游牧民族文化,其中有许多古代地名。如上谷郡。这则古文中有没有与呼和浩特市相关的古代地名呢?

你:当然有,①“ ”它是蒙古高原历史上所记载的第一座城市,这里地势平坦,有大黑河流经。( 摘录原文句子填空)

张耀:第一首诗中描述的是哪里呢?我发现这首诗中不用直接表示色彩的词语,但各种景物巧妙组合,

形成色调之美。诗人是如何做到这一点的呢?

你:②描述的是 ,③因为 。

(2021 呼和浩特)阅读下面文言文,完成各题。

【一】故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。

红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。潛龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。鹰隼试翼,风尘吸张。奇花初胎,禹商皇皇。干将发硎,有作其芒。天戴其苍,地履其黄。纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。

美战我少年中国,与天不老!壮哉我中国少年,与国无疆!

【二】上谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,犹宜将护。傥遽自放纵,病复作,则不可救实。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然联日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。

魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

(1)给①②句子加点的词语加拼音,解释③④句子加点的词语。

①干将发硎/硎

②地履其黄/履

③今中国幸安/幸

④故欲数闻卿辈谏争也/故

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①红日初升,其道大光;河出伏流,一泻汪洋。

②上谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,犹宜将护。”

(3)写出下列语句中的通假字,并解释。

①傥遽自放纵,病复作,则不可救矣。

②今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希。

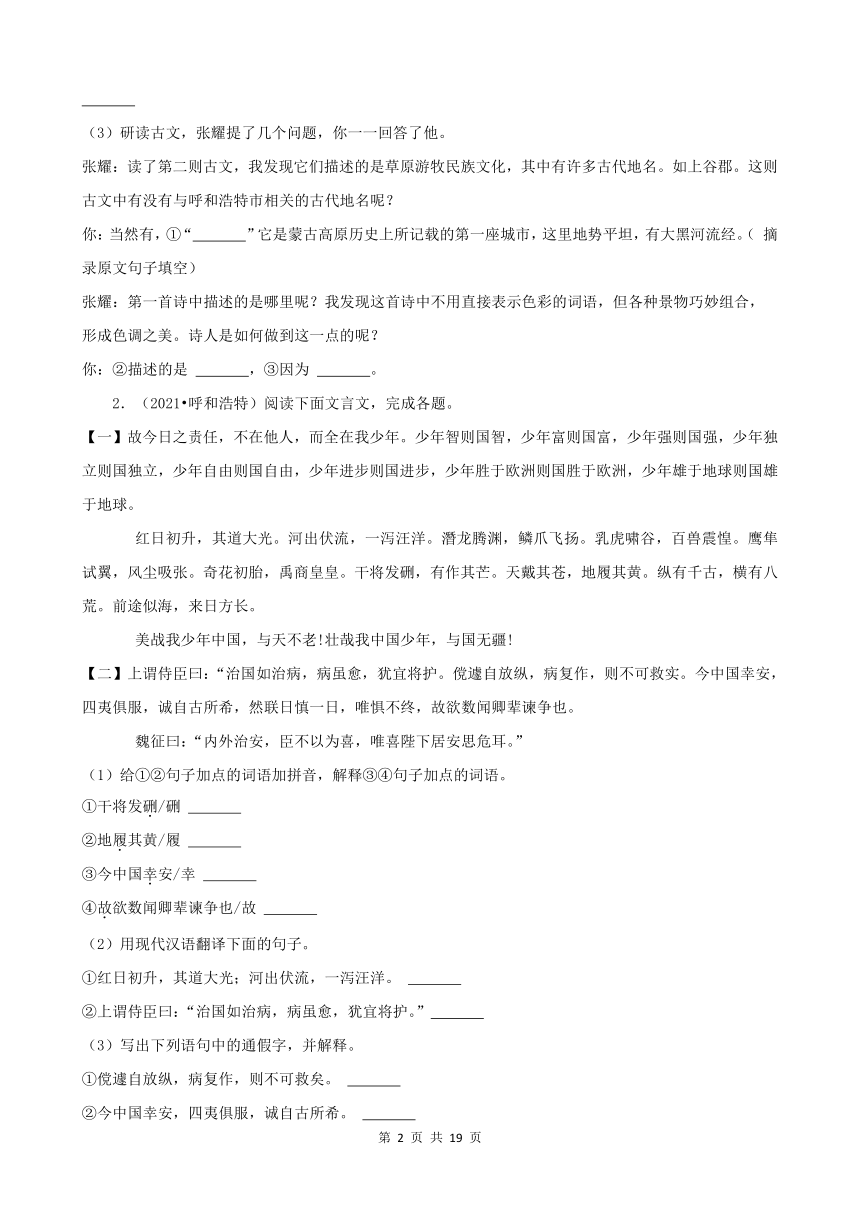

(4)请根据语境进行仿句。

中国之美,在乎奥运之美!中华体育健儿在奥运赛场上一次又一次打破世界纪录!在乎 ! !美哉,我少年中国,与天不老!壮哉,我中国少年,与国无疆!

(5)结合两段文言文回答下列问题。

①下面是一位同学根据第【一】段文字写的一段赏析,有些地方分析得不是很恰当。请结合你对文章的理解,改正并说明理由。

作者写的文章“笔端常带感情”。为了表达他那奔纵的思想感情,他运用了大量的排比。对偶、反复、重叠、比喻的修辞手法,文章平淡朴实,如第2段作者选择这些喻体形容自己心目中的少年中国是因为这些喻体都有着新生的活力,进取的志向和不可抵挡的强盛之力,突出了少年中国的特征和发展前途;如结尾部分用重叠反复排比对偶的写法,在对称中富于变化,在整齐中饱含气势。

②“红日初升”象征了少年中国的灿烂前程,那么“河出伏流”“潜龙腾渊”“乳虎啸谷”各自象征

了什么?

③第【二】段文字短小精悍,却深刻揭示了一个 的大道理。

(6)两段文言文在表达方式上的不同之处是什么?

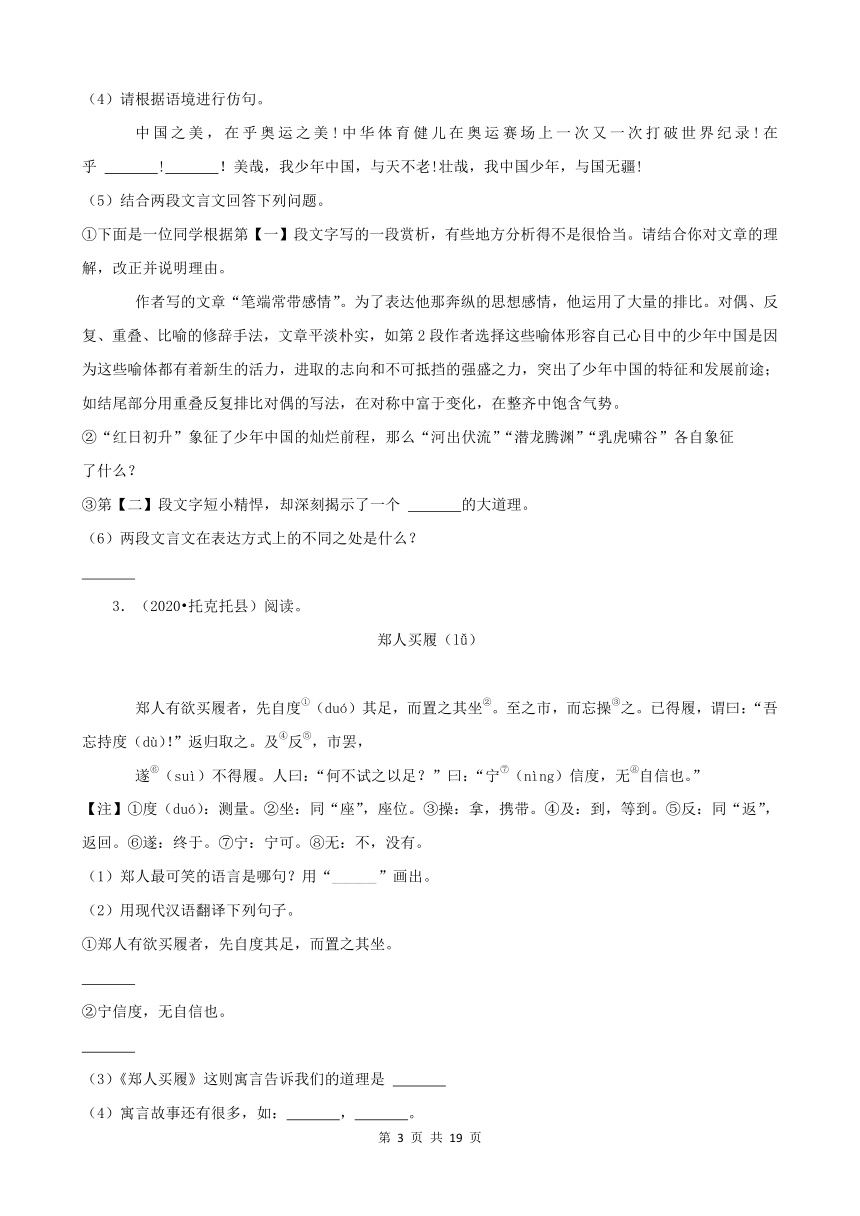

(2020 托克托县)阅读。

郑人买履(lǚ)

郑人有欲买履者,先自度①(duó)其足,而置之其坐②。至之市,而忘操③之。已得履,谓曰:“吾忘持度(dù)!”返归取之。及④反⑤,市罢,

遂⑥(suì)不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁⑦(nìng)信度,无⑧自信也。”

【注】①度(duó):测量。②坐:同“座”,座位。③操:拿,携带。④及:到,等到。⑤反:同“返”,返回。⑥遂:终于。⑦宁:宁可。⑧无:不,没有。

(1)郑人最可笑的语言是哪句?用“ ”画出。

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

②宁信度,无自信也。

(3)《郑人买履》这则寓言告诉我们的道理是

(4)寓言故事还有很多,如: , 。

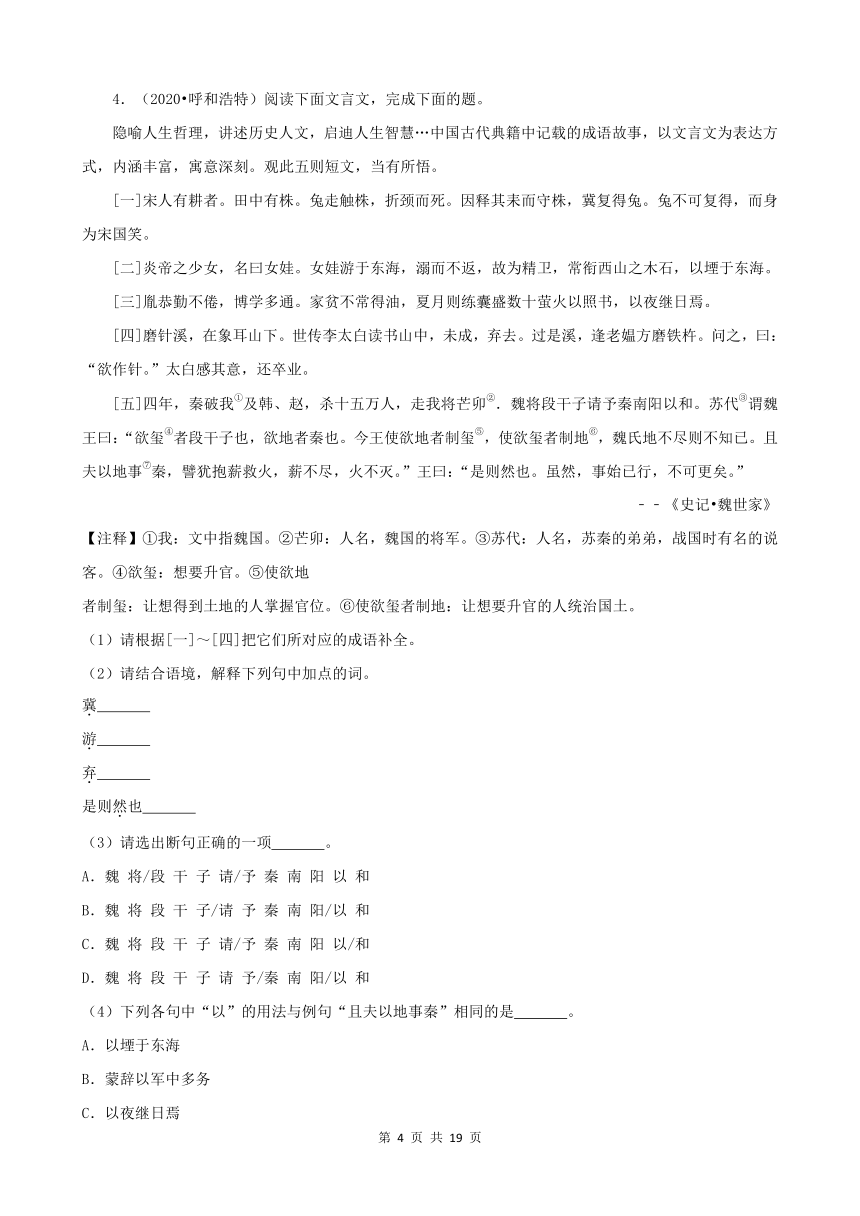

(2020 呼和浩特)阅读下面文言文,完成下面的题。

隐喻人生哲理,讲述历史人文,启迪人生智慧…中国古代典籍中记载的成语故事,以文言文为表达方式,内涵丰富,寓意深刻。观此五则短文,当有所悟。

[一]宋人有耕者。田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。

[二]炎帝之少女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。

[三]胤恭勤不倦,博学多通。家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

[四]磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

[五]四年,秦破我①及韩、赵,杀十五万人,走我将芒卯②.魏将段干子请予秦南阳以和。苏代③谓魏王曰:“欲玺④者段干子也,欲地者秦也。今王使欲地者制玺⑤,使欲玺者制地⑥,魏氏地不尽则不知已。且夫以地事⑦秦,譬犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”王曰:“是则然也。虽然,事始已行,不可更矣。”

﹣﹣《史记 魏世家》

【注释】①我:文中指魏国。②芒卯:人名,魏国的将军。③苏代:人名,苏秦的弟弟,战国时有名的说客。④欲玺:想要升官。⑤使欲地

者制玺:让想得到土地的人掌握官位。⑥使欲玺者制地:让想要升官的人统治国土。

(1)请根据[一]~[四]把它们所对应的成语补全。

(2)请结合语境,解释下列句中加点的词。

冀

游

弃

是则然也

(3)请选出断句正确的一项 。

A.魏 将/段 干 子 请/予 秦 南 阳 以 和

B.魏 将 段 干 子/请 予 秦 南 阳/以 和

C.魏 将 段 干 子 请/予 秦 南 阳 以/和

D.魏 将 段 干 子 请 予/秦 南 阳/以 和

(4)下列各句中“以”的用法与例句“且夫以地事秦”相同的是 。

A.以堙于东海

B.蒙辞以军中多务

C.以夜继日焉

D.盖以诱敌

(5)翻译句子:

①且夫以地事秦,譬犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

②兔走触株,折颈而死。

③夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

(6)成语是经过长期锤炼而形成的汉语言文化精髓,它的主要来源是:①寓言故事,如狐假虎威;②神话传说,如夸父逐日;③诗文创作,如老骥伏枥;④历史故事,如破釜沉舟。它言简意赅,以简驭繁,是中华民族宝贵的文化遗产。

通过[五]一文,自己猜想留下来的成语应是 ;你这样想是因为: 。

请自选来源于寓言故事和历史故事的成语各一个,用两个成语写成一段话。(要求:用词准确,语意连贯,可以选用上文的成语。)

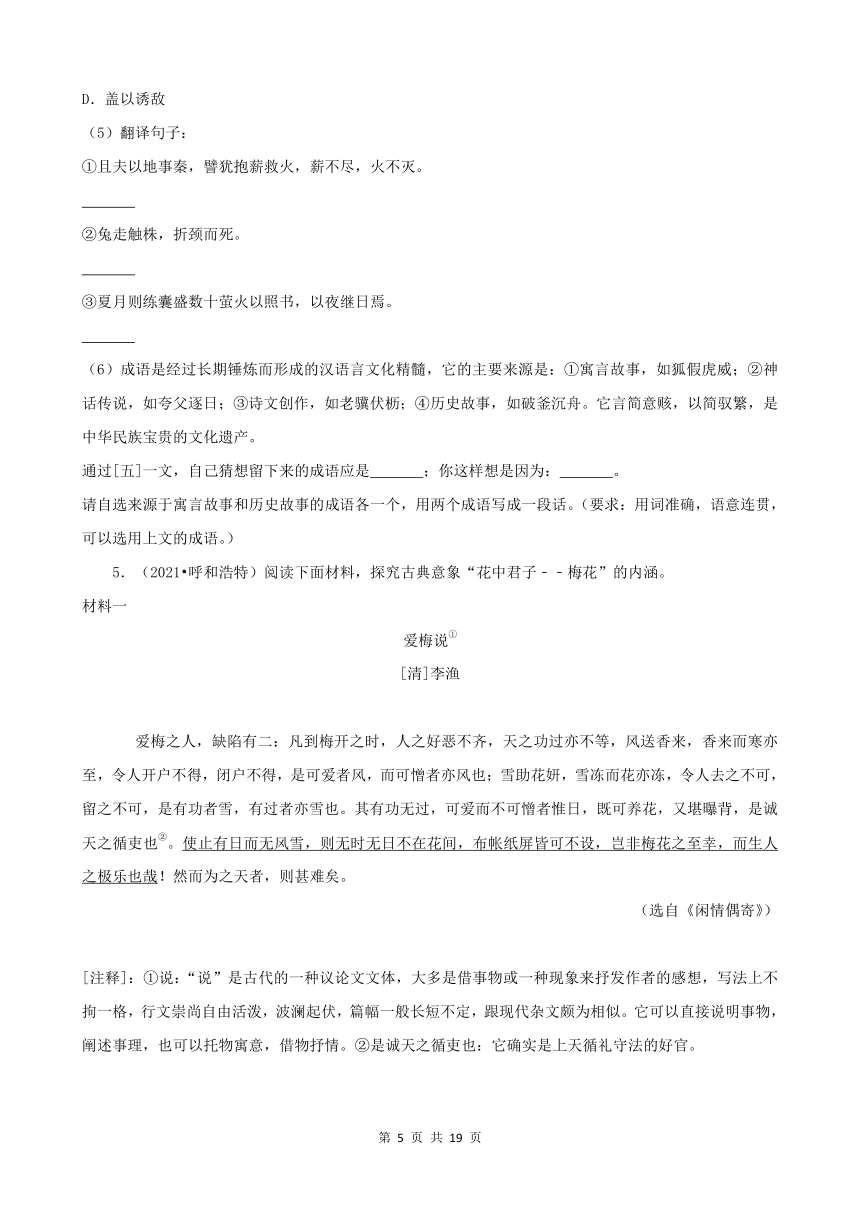

(2021 呼和浩特)阅读下面材料,探究古典意象“花中君子﹣﹣梅花”的内涵。

材料一

爱梅说①

[清]李渔

爱梅之人,缺陷有二:凡到梅开之时,人之好恶不齐,天之功过亦不等,风送香来,香来而寒亦至,令人开户不得,闭户不得,是可爱者风,而可憎者亦风也;雪助花妍,雪冻而花亦冻,令人去之不可,留之不可,是有功者雪,有过者亦雪也。其有功无过,可爱而不可憎者惟日,既可养花,又堪曝背,是诚天之循吏也②。使止有日而无风雪,则无时无日不在花间,布帐纸屏皆可不设,岂非梅花之至幸,而生人之极乐也哉!然而为之天者,则甚难矣。

(选自《闲情偶寄》)

[注释]:①说:“说”是古代的一种议论文文体,大多是借事物或一种现象来抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,波澜起伏,篇幅一般长短不定,跟现代杂文颇为相似。它可以直接说明事物,阐述事理,也可以托物寓意,借物抒情。②是诚天之循吏也:它确实是上天循礼守法的好官。

材料二

墨梅

[元]王冕

我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

◎材料三

卜算子 咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

梅,以韵胜,以格高,故以横斜疎瘦与老枝恠竒者为贵。

(选自《范村梅谱》)

◆阅读材料一,探析爱梅。

(1)参考表格提示的方法,解释加点词。

文言词句 方法 解释

(1)香来而寒亦至 至 字源推测法:金文大篆体至字

(2)雪助花妍 妍 参考成语法:百花争妍 妍

(3)布帐纸屏皆可不设 设 课内迁移法:为设果 设(《杨氏之子》)

(4)又堪曝背 曝 查阅词典法:A.使照相底片或感光纸感光;B.晒;C.服侍,照料。(《古代汉语词典》) (填序号)

(2)爱梅之人的缺陷体现在哪里?用自己的话简要回答。

(3)《爱梅说》是如何用文字体现作者爱梅的?结合划线句,加以分析。

◆阅读材料二,体会情思。

(4)《墨梅》中的后两句用了什么修辞手法?诗人借墨梅表现了自己怎样的志趣?

◆阅读三则材料,探因溯源。

(5)根据以上材料,概括花中君子﹣﹣梅花深受文人喜爱的原因。

◆根据探究过程,得出结论。

(6)概述你对“花中君子﹣﹣梅花”这一古典意象的理解。

参考答案与试题解析

文言文阅读

(2021 呼和浩特)“读一本书,览一座城”,张耀和你边读边走,兴味盎然。

敕勒川 「南北朝」佚名 敕勒川,阴山下。天似穹庐, 笼盖四野。 天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。 呼衍氏,兰氏①,其后有须卜氏②,此三姓其贵种也。诸左方王将居东 方,直上谷③以往者,东接秽貉、朝鲜:右方王将居西方,直上郡以西, 接月氏、氐、羌④;而单于之庭⑤直代。云中:各有分地,连水草移徒。而 左右贤王、左右谷蠡王最为大,左右骨都侯⑥辅政。诸二十四长⑦亦各自置 千长、百长、什长⑧裨小王、相封、都尉、当户、且梁⑨之属。 (选自《史记 一百一十匈奴列传》)

【注释】①后世鲜卑的呼延氏。“兰氏”,今亦有兰姓。 ②须卜氏主狱讼,常与单于为婚姻。③河北省张家口市怀来县东南。正义上谷郡,今妫州也。④《汉书》无“月氏”二字。“氐”音dI.中国西部的古老民族。“羌“也是中国西部的古老民族,相传是三苗姜姓的别种,散居在甘肃、新疆南部,青海、两藏东北部和四川两部。⑤是穹庐前议事的地方。⑥都侯是单于近臣,由呼衍氏、兰氏、须卜氏三姓贵族担任,不别统部落,也没有分地。⑦匈奴的社会组织,平时与战时区别不大。⑧千、百、什长,平时为基层行政管理单位,至战时则为基层作战小组,如西汉部伍、部曲之类。⑨唐代有姓沮渠者,可能其先人曾为匈奴且渠之官而得姓。唐代又有地名沮梁者。

(1)张耀查找资料,为诗中“敕勒”“穹庐”词分别做了两个注解。你告诉他 BC 是正确的。

A.敕勒:我国古代北方的少数民族。抒写敕勒人热爱家乡热爱生活的豪情。

B.敕勒:敕勒族居住的地方。位于高耸云霄的阴山脚下,开头将草原的背景衬托得十分雄伟。

C.穹庐:古代游牧民族居住的毡帐。通过这个词歌咏了北国草原壮丽富饶的风光以及民族风情。

D.穹庐:辽阔的天空。这里是天空盖住了草原的四面八方,以此来形容极目远望,天野相接,无比壮阔的景象。

(2)张耀读古文时画出了不理解的句子,你将它翻译成现代汉语。

而单于之庭直代、云中:各有分地,逐水草移徙。

而单于的王庭所在地一直延伸到代、云中两郡。他们各有自己的分地,追寻水草而迁徙住地。

(3)研读古文,张耀提了几个问题,你一一回答了他。

张耀:读了第二则古文,我发现它们描述的是草原游牧民族文化,其中有许多古代地名。如上谷郡。这则古文中有没有与呼和浩特市相关的古代地名呢?

你:当然有,①“ 云中 ”它是蒙古高原历史上所记载的第一座城市,这里地势平坦,有大黑河流经。( 摘录原文句子填空)

张耀:第一首诗中描述的是哪里呢?我发现这首诗中不用直接表示色彩的词语,但各种景物巧妙组合,

形成色调之美。诗人是如何做到这一点的呢?

你:②描述的是 阴山下敕勒川的景色 ,③因为 苍天、草原、牛羊这些不同色彩的形象构成一幅苍茫的画面 。

【解答】(1)考查了对词语的理解。联系上下文理解,在《敕勒川》这首诗中,“敕勒”的意思是敕勒族居住的地方。位于高耸云霄的阴山脚下,开头将草原的背景衬托得十分雄伟。“穹庐”的意思是古代游牧民族居住的毡帐。通过这个词歌咏了北国草原壮丽富饶的风光以及民族风情。故选BC。

(2)考查了对句子意思的理解。“而单于之庭直代、云中:各有分地,逐水草移徙”句意:而单于的王庭所在地一直延伸到代、云中两郡。他们各有自己的分地,追寻水草而迁徙住地。

(3)考查了对文段内容的理解。结合译文理解,“云中”它是蒙古高原历史上所记载的第一座城市,这里地势平坦,有大黑河流经。②第一首诗中描述的是阴山下敕勒川的景色。③我发现这首诗中不用直接表示色彩的词语,但各种景物巧妙组合,形成色调之美。因为苍天、草原、牛羊这些不同色彩的形象构成一幅苍茫的画面。

故答案为:

(1)BC;

(2)而单于的王庭所在地一直延伸到代、云中两郡。他们各有自己的分地,追寻水草而迁徙住地。

(3)云中

②阴山下敕勒川的景色;

③苍天、草原、牛羊这些不同色彩的形象构成一幅苍茫的画面。

(2021 呼和浩特)阅读下面文言文,完成各题。

【一】故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。

红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。潛龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。鹰隼试翼,风尘吸张。奇花初胎,禹商皇皇。干将发硎,有作其芒。天戴其苍,地履其黄。纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。

美战我少年中国,与天不老!壮哉我中国少年,与国无疆!

【二】上谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,犹宜将护。傥遽自放纵,病复作,则不可救实。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然联日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。

魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

(1)给①②句子加点的词语加拼音,解释③④句子加点的词语。

①干将发硎/硎 xíng

②地履其黄/履 lǚ

③今中国幸安/幸 幸运

④故欲数闻卿辈谏争也/故 所以

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①红日初升,其道大光;河出伏流,一泻汪洋。 红日刚刚升起,道路充满霞光;黄河从地下冒出来,汹涌奔泻浩浩荡荡。

②上谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,犹宜将护。” 现在中原兴盛安定,周边夷狄(少数民族)全都臣服了,这确实是自古以来所罕见的。

(3)写出下列语句中的通假字,并解释。

①傥遽自放纵,病复作,则不可救矣。 傥”通“倘”,倘若。

②今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希。 “希”通“稀”,稀少。

(4)请根据语境进行仿句。

中国之美,在乎奥运之美!中华体育健儿在奥运赛场上一次又一次打破世界纪录!在乎 科技之美 ! 载人飞船从发射中心一次次飞入浩瀚的太空 !美哉,我少年中国,与天不老!壮哉,我中国少年,与国无疆!

(5)结合两段文言文回答下列问题。

①下面是一位同学根据第【一】段文字写的一段赏析,有些地方分析得不是很恰当。请结合你对文章的理解,改正并说明理由。

作者写的文章“笔端常带感情”。为了表达他那奔纵的思想感情,他运用了大量的排比。对偶、反复、重叠、比喻的修辞手法,文章平淡朴实,如第2段作者选择这些喻体形容自己心目中的少年中国是因为这些喻体都有着新生的活力,进取的志向和不可抵挡的强盛之力,突出了少年中国的特征和发展前途;如结尾部分用重叠反复排比对偶的写法,在对称中富于变化,在整齐中饱含气势。

②“红日初升”象征了少年中国的灿烂前程,那么“河出伏流”“潜龙腾渊”“乳虎啸谷”各自象征

了什么?

③第【二】段文字短小精悍,却深刻揭示了一个 居安思危 的大道理。

(6)两段文言文在表达方式上的不同之处是什么?

第一段文言文主要以议论为主,运用排比、对偶,引用典故的方式,描绘了一幅中国少年奋发有、少年中国豪迈崛起的画面。第二段文言文主要采用语言描写,采用议论的表达手法,通过人物对话揭示文章主旨——居安思危。

【解答】(1)本题主要考查学生对生字拼音掌握和文言文字词的翻译能力。①“硎”是形声字,石为形,刑为声。因此读“xíng”。“履”读音为“lǚ”,释义可作名词,是“鞋”的意思,亦可作动词,是登位、实行、开始担任职务等意思。《诗 魏风 葛屦》等均有记载。③“今中国幸安”这句话的意思是:现在中国还幸好平安。“幸”是“幸运”的意思;④“故欲数闻卿辈谏争也故”这句话的意思是:所以我很希望多次听到你们的进谏争辩啊。根据句子的前后关系推断,“故”可翻译为“所以”。

(2)本题考查文言文句子翻译。注意判断句子的赋分点,翻译时保证赋分点的落实。①“红日初升,其道大光;河出伏流,一泻江洋”一句的重点是“河”的古今异义不同,古义指的是“黄河”,因此全句翻译为:红日刚刚升起,道路充满霞光;黄河从地下冒出来,汹涌奔泻浩浩荡荡。②“今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希”这句话中“今”的意思是“现实”。“俱”的意思是“全、都”。“诚”的意思是“确实是,真的是”。全句翻译为:现在中原兴盛安定,周边夷狄(少数民族)全都臣服了,这确实是自古以来所罕见的。

(3)本题考查通假字。通假字是文言文中常见的一种现象,平时要注意积累。①傥”通“倘”,“倘若”的意思。②“希”通“稀”,“稀少”的意思。

(4)本题考查学生的表达能力,仿照题中所给的例句,仿写一个相同或相似的句式,能做到语意连贯,表述合理即可。“科技之美”“载人飞船从发射中心一次次飞入浩瀚的太空。”

(5)本题对短文重点句子的理解。①语段【一】作者在论及少年拯国救民的历史使命时,感情如火山爆发,烈焰熊熊,号召中国之少年志士忍辱负重,为中华之崛起而抗争。尤其是全文最末一段,用多重排偶,用层叠比喻,写得洋洋洒洒,酣畅淋漓,把中国少年责任之重大,把少年中国前景之辉煌,表现得气足神完,读之令人荡气回肠顿生振兴中华之豪情壮志,炎黄子孙的民族自豪感油然澎湃于胸腔之内。②“河出伏流”象征中国少年潜在的力量爆发,“潜龙腾渊”象征中国少年的崛起,“乳虎啸骨”象征中国少年的巨大声威。第③小题考查文言文中心思想的理解。先要通读全文,从人物对话中找出关键信息。第【二】段文字短小精悍,却深刻揭示了一个居安思危的大道理。

(6)考查对表达方式的理解能力。我们要掌握文章的表达方式有五种(记叙、描写、议论、抒情、说明),并且要能够区分不同的表达方式风格的文章是什么样的。第一段文言文主要以议论为主,运用排比、对偶,引用典故的方式,描绘了一幅中国少年奋发有、少年中国豪迈崛起的画面。第二段文言文主要采用语言描写,采用议论的表达手法,通过人物对话揭示文章主旨——居安思危。

故答案为:

(1)①xíng;②lǚ;③幸运;④所以;

(2)①红日刚刚升起,道路充满霞光;黄河从地下冒出来,汹涌奔泻浩浩荡荡。②现在中原兴盛安定,周边夷狄(少数民族)全都臣服了,这确实是自古以来所罕见的。

(3)①傥”通“倘”,倘若。②“希”通“稀”,稀少。

(4)科技之美 载人飞船从发射中心一次次飞入浩瀚的太空;

(5)①作者在论及少年拯国救民的历史使命时,感情如火山爆发,烈焰熊熊,号召中国之少年志士忍辱负重,为中华之崛起而抗争。尤其是全文最末一段,用多重排偶,用层叠比喻,写得洋洋洒洒,酣畅淋漓,把中国少年责任之重大,把少年中国前景之辉煌,表现得气足神完,读之令人荡气回肠顿生振兴中华之豪情壮志,炎黄子孙的民族自豪感油然澎湃于胸腔之内;②“河出伏流”象征中国少年潜在的力量爆发,“潜龙腾渊”象征中国少年的崛起,“乳虎啸骨”象征中国少年的巨大声威;③居安思危;

(6)第一段文言文主要以议论为主,运用排比、对偶,引用典故的方式,描绘了一幅中国少年奋发有、少年中国豪迈崛起的画面。第二段文言文主要采用语言描写,采用议论的表达手法,通过人物对话揭示文章主旨——居安思危。

(2020 呼和浩特)阅读。

郑人买履(lǚ)

郑人有欲买履者,先自度①(duó)其足,而置之其坐②。至之市,而忘操③之。已得履,谓曰:“吾忘持度(dù)!”返归取之。及④反⑤,市罢,

遂⑥(suì)不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁⑦(nìng)信度,无⑧自信也。”

【注】①度(duó):测量。②坐:同“座”,座位。③操:拿,携带。④及:到,等到。⑤反:同“返”,返回。⑥遂:终于。⑦宁:宁可。⑧无:不,没有。

(1)郑人最可笑的语言是哪句?用“ ”画出。

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

郑国有一个人想去买一双鞋,他先量了一下自己脚的尺码,然后把量好的尺码放在了座位上。

②宁信度,无自信也。

我宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。

(3)《郑人买履》这则寓言告诉我们的道理是 讽刺那些不从实际出发,信守教条办事呆板的人,告诉我们要灵活变通,不能固执己见。

(4)寓言故事还有很多,如: 《揠苗助长》 , 《自相矛盾》 。

【解答】(1)考查对文言文内容的理解。通读文言文结合以文可知,郑人最可笑的语言是文言文中的“宁信度,无自信也”这句话。

(2)考查对文言文内容的翻译。①文中的“郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐”这句话,结合译文,可翻译为:郑国有一个人想去买一双鞋,他先量了一下自己脚的尺码,然后把量好的尺码放在了座位上。②文中的“宁信度,无自信也”这句话,结合译文,可翻译为:我宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。

(3)考查本篇文言文的主旨。学习了《郑人买履》这则寓言故事,使我明白了故事告诉我们的道理是:讽刺那些不从实际出发,信守教条办事呆板的人,告诉我们要灵活变通,不能固执己见。

(4)考查对知识的拓展延伸。我们学习了很多寓言故事,除了本文中所学的《郑人买履》外,还有《揠苗助长》《自相矛盾》等。

故答案为:

(1)宁信度,无自信也。

(2)①郑国有一个人想去买一双鞋,他先量了一下自己脚的尺码,然后把量好的尺码放在了座位上。

②我宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。

(3)《郑人买履》这则寓言告诉我们的是 讽刺那些不从实际出发,信守教条办事呆板的人,告诉我们要灵活变通,不能固执己见。

(4)《揠苗助长》《自相矛盾》。

(2020 呼和浩特)阅读下面文言文,完成下面的题。

隐喻人生哲理,讲述历史人文,启迪人生智慧…中国古代典籍中记载的成语故事,以文言文为表达方式,内涵丰富,寓意深刻。观此五则短文,当有所悟。

[一]宋人有耕者。田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。

[二]炎帝之少女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。

[三]胤恭勤不倦,博学多通。家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

[四]磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

[五]四年,秦破我①及韩、赵,杀十五万人,走我将芒卯②.魏将段干子请予秦南阳以和。苏代③谓魏王曰:“欲玺④者段干子也,欲地者秦也。今王使欲地者制玺⑤,使欲玺者制地⑥,魏氏地不尽则不知已。且夫以地事⑦秦,譬犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”王曰:“是则然也。虽然,事始已行,不可更矣。”

﹣﹣《史记 魏世家》

【注释】①我:文中指魏国。②芒卯:人名,魏国的将军。③苏代:人名,苏秦的弟弟,战国时有名的说客。④欲玺:想要升官。⑤使欲地

者制玺:让想得到土地的人掌握官位。⑥使欲玺者制地:让想要升官的人统治国土。

(1)请根据[一]~[四]把它们所对应的成语补全。

(2)请结合语境,解释下列句中加点的词。

冀 希望。

游 游玩。

弃 放弃。

是则然也 这样

(3)请选出断句正确的一项 B 。

A.魏 将/段 干 子 请/予 秦 南 阳 以 和

B.魏 将 段 干 子/请 予 秦 南 阳/以 和

C.魏 将 段 干 子 请/予 秦 南 阳 以/和

D.魏 将 段 干 子 请 予/秦 南 阳/以 和

(4)下列各句中“以”的用法与例句“且夫以地事秦”相同的是 D 。

A.以堙于东海

B.蒙辞以军中多务

C.以夜继日焉

D.盖以诱敌

(5)翻译句子:

①且夫以地事秦,譬犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

用土地侍奉秦国,如同抱柴禾去救火,柴禾不用完,火就不熄灭。

②兔走触株,折颈而死。

只兔子奔跑时撞在树桩上,碰断了脖子死了

③夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

车胤勤奋攻读,博览群书,孜孜不倦,车胤苦於家贫缺灯油,夏日捕几十只萤火虫,置入绢内,以萤光照明,夜以继日苦读。

(6)成语是经过长期锤炼而形成的汉语言文化精髓,它的主要来源是:①寓言故事,如狐假虎威;②神话传说,如夸父逐日;③诗文创作,如老骥伏枥;④历史故事,如破釜沉舟。它言简意赅,以简驭繁,是中华民族宝贵的文化遗产。

通过[五]一文,自己猜想留下来的成语应是 抱薪救火 ;你这样想是因为: 这个故事告诫我们解决问题或消除灾祸,只有看清事物本质,用正确的方法去处理,否则只会使问题更加严重,灾祸继续扩大 。

请自选来源于寓言故事和历史故事的成语各一个,用两个成语写成一段话。(要求:用词准确,语意连贯,可以选用上文的成语。)

【解答】(1)

[一]守株待兔[二]精卫填海[三]囊萤夜读 [四]铁杵磨针

(2)考查了对古文中字词的翻译,字词翻译要依托于文章和句子的翻译,理解了句子的意思,翻译字词就不难了。

(3)考查了对句子节奏的把握,在学习中要多读、多背,还要懂得文章的意思。

(4)考查了对古文中字词的翻译,字词翻译要依托于文章和句子的翻译,理解了句子的意思,翻译字词就不难了。

(5)考查了翻译语句。解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达句顺。

(6)考查了对寓言故事和历史故事运用,回答这些知识,都要通过在平时学习中的积累来完成。

故答案为:(1)

[一]守株待兔[二]精卫填海[三]囊萤夜读 [四]铁杵磨针

(2)希望 游玩 放弃 这样;

(3)B;

(4)D;

(5)

①用土地侍奉秦国,如同抱柴禾去救火,柴禾不用完,火就不熄灭;

②只兔子奔跑时撞在树桩上,碰断了脖子死了;

③车胤勤奋攻读,博览群书,孜孜不倦,车胤苦於家贫缺灯油,夏日捕几十只萤火虫,置入绢内,以萤光照明,夜以继日苦读;

(6)抱薪救火 这个故事告诫我们解决问题或消除灾祸,只有看清事物本质,用正确的方法去处理,否则只会使问题更加严重,灾祸继续扩大;

收起你班门弄斧的那一套吧,你所做的不过是抱薪救火,远远达不到。

(2021 呼和浩特)阅读下面材料,探究古典意象“花中君子﹣﹣梅花”的内涵。

材料一

爱梅说①

[清]李渔

爱梅之人,缺陷有二:凡到梅开之时,人之好恶不齐,天之功过亦不等,风送香来,香来而寒亦至,令人开户不得,闭户不得,是可爱者风,而可憎者亦风也;雪助花妍,雪冻而花亦冻,令人去之不可,留之不可,是有功者雪,有过者亦雪也。其有功无过,可爱而不可憎者惟日,既可养花,又堪曝背,是诚天之循吏也②。使止有日而无风雪,则无时无日不在花间,布帐纸屏皆可不设,岂非梅花之至幸,而生人之极乐也哉!然而为之天者,则甚难矣。

(选自《闲情偶寄》)

[注释]:①说:“说”是古代的一种议论文文体,大多是借事物或一种现象来抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,波澜起伏,篇幅一般长短不定,跟现代杂文颇为相似。它可以直接说明事物,阐述事理,也可以托物寓意,借物抒情。②是诚天之循吏也:它确实是上天循礼守法的好官。

材料二

墨梅

[元]王冕

我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

◎材料三

卜算子 咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

梅,以韵胜,以格高,故以横斜疎瘦与老枝恠竒者为贵。

(选自《范村梅谱》)

◆阅读材料一,探析爱梅。

(1)参考表格提示的方法,解释加点词。

文言词句 方法 解释

(1)香来而寒亦至 至 字源推测法:金文大篆体至字 来。

(2)雪助花妍 妍 参考成语法:百花争妍 妍 是美、艳。这里是变美的意思。

(3)布帐纸屏皆可不设 设 课内迁移法:为设果 设(《杨氏之子》) 摆放。

(4)又堪曝背 曝 查阅词典法:A.使照相底片或感光纸感光;B.晒;C.服侍,照料。(《古代汉语词典》) (填序号)

(2)爱梅之人的缺陷体现在哪里?用自己的话简要回答。

作者认为爱梅的人遗憾有二:遗憾之一就是有风,虽然风能传来花香,但是寒气也随之而来,让人开门也不好,闭门也不好。遗憾之二就是有雪,虽然雪能助花变美,但雪冻花也冻,叫人去也不好,留也不好。

(3)《爱梅说》是如何用文字体现作者爱梅的?结合划线句,加以分析。

这句话运用想象的修辞手法,生动形象地写出作者渴望在无风无雪的环境下赏花晒太阳。通过反问句加强语气,写梅花的大幸、人生的极乐,直抒作者胸臆,从而使作者对梅的喜爱的感情更加强烈。

◆阅读材料二,体会情思。

(4)《墨梅》中的后两句用了什么修辞手法?诗人借墨梅表现了自己怎样的志趣?

这两句诗运用拟人的修辞手法,表现了作者不愿与世俗同流合污的志趣。

◆阅读三则材料,探因溯源。

(5)根据以上材料,概括花中君子﹣﹣梅花深受文人喜爱的原因。

梅花开在隆冬时节,百花之先,是当之无愧的春之使者、花中君子。梅花的“色”与“香”也如镜中花、水中月般扑朔迷离,别有一番精气神儿。梅花的那种历经磨难而不改本色的精神,也许不是某种人、某类人可以比拟的,她更像我们中华民族的民族精神。

◆根据探究过程,得出结论。

(6)概述你对“花中君子﹣﹣梅花”这一古典意象的理解。

在严寒中,梅开百花之先,独天下而春。它能触发人们不同的情感体验。在中国传统文化中,梅以它高洁、坚强、谦虚的品格,给人以立志奋发的激励,得到历代文人的喜爱,是一个极富美感和韵味的古典意象。

【解答】(1)考查学生对字词的理解。“香来而寒亦至”中“至”的意思是来。“雪助花妍”中“妍”的意思是美、艳。这里是变美的意思。“布帐纸屏皆可不设”中“设”的意思是摆放。“又堪曝背”中“曝”的意思是晒。

(2)考查学生对材料内容的理解。阅读句子“爱梅之人,缺陷有二:凡到梅开之时,人之好恶不齐,天之功过亦不等,风送香来,香来而寒亦至,令人开户不得,闭户不得,是可爱者风,而可憎者亦风也;雪助花妍,雪冻而花亦冻,令人去之不可,留之不可。”可知,作者认为爱梅的人遗憾有二:遗憾之一就是有风,虽然风能传来花香,但是寒气也随之而来,让人开门也不好,闭门也不好。遗憾之二就是有雪,虽然雪能助花变美,但雪冻花也冻,叫人去也不好,留也不好。

(3)考查学生对句子的赏析。阅读句子“使止有日而无风雪,则无时无日不在花间,布帐纸屏皆可不设,岂非梅花之至幸,而生人之极乐也哉”可知,这句话的意思是如果只有阳光而无风雪,就能无时无日不在花间,布帐纸屏都可不设,那难道不是梅花的大幸、人生的极乐么?这句话运用想象的修辞手法,生动形象地写出作者渴望在无风无雪的环境下赏花晒太阳。通过反问句加强语气,写梅花的大幸、人生的极乐,直抒作者胸臆,从而使作者对梅的喜爱的感情更加强烈

(4)考查学生对修辞手法的理解。阅读诗句“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”可知,这两句诗用拟人的修辞手法,表现了作者不愿与世俗同流合污的志趣。

(5)考查学生对材料内容的理解。阅读这三则材料可知,花中君子﹣﹣梅花深受文人喜爱的原因是:梅花开在隆冬时节,百花之先,是当之无愧的春之使者、花中君子。梅花的“色”与“香”也如镜中花、水中月般扑朔迷离,别有一番精气神儿。梅花的那种历经磨难而不改本色的精神,也许不是某种人、某类人可以比拟的,她更像我们中华民族的民族精神。

(6)考查学生的语言组织能力。学生结合材料内容回答即可。即:在严寒中,梅开百花之先,独天下而春。它能触发人们不同的情感体验。在中国传统文化中,梅以它高洁、坚强、谦虚的品格,给人以立志奋发的激励,得到历代文人的喜爱,是一个极富美感和韵味的古典意象。

故答案为:

(1)来。美、艳。这里是变美的意思。摆放。B;

(2)作者认为爱梅的人遗憾有二:遗憾之一就是有风,虽然风能传来花香,但是寒气也随之而来,让人开门也不好,闭门也不好。遗憾之二就是有雪,虽然雪能助花变美,但雪冻花也冻,叫人去也不好,留也不好。

(3)这句话运用想象的修辞手法,生动形象地写出作者渴望在无风无雪的环境下赏花晒太阳。通过反问句加强语气,写梅花的大幸、人生的极乐,直抒作者胸臆,从而使作者对梅的喜爱的感情更加强烈

(4)这两句诗运用拟人的修辞手法,表现了作者不愿与世俗同流合污的志趣。

(5)梅花开在隆冬时节,百花之先,是当之无愧的春之使者、花中君子。梅花的“色”与“香”也如镜中花、水中月般扑朔迷离,别有一番精气神儿。梅花的那种历经磨难而不改本色的精神,也许不是某种人、某类人可以比拟的,她更像我们中华民族的民族精神。

(6)在严寒中,梅开百花之先,独天下而春。它能触发人们不同的情感体验。在中国传统文化中,梅以它高洁、坚强、谦虚的品格,给人以立志奋发的激励,得到历代文人的喜爱,是一个极富美感和韵味的古典意象

09文言文阅读

文言文阅读

(2021 呼和浩特)“读一本书,览一座城”,张耀和你边读边走,兴味盎然。

敕勒川 「南北朝」佚名 敕勒川,阴山下。天似穹庐, 笼盖四野。 天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。 呼衍氏,兰氏①,其后有须卜氏②,此三姓其贵种也。诸左方王将居东 方,直上谷③以往者,东接秽貉、朝鲜:右方王将居西方,直上郡以西, 接月氏、氐、羌④;而单于之庭⑤直代。云中:各有分地,连水草移徒。而 左右贤王、左右谷蠡王最为大,左右骨都侯⑥辅政。诸二十四长⑦亦各自置 千长、百长、什长⑧裨小王、相封、都尉、当户、且梁⑨之属。 (选自《史记 一百一十匈奴列传》)

【注释】①后世鲜卑的呼延氏。“兰氏”,今亦有兰姓。 ②须卜氏主狱讼,常与单于为婚姻。③河北省张家口市怀来县东南。正义上谷郡,今妫州也。④《汉书》无“月氏”二字。“氐”音dI.中国西部的古老民族。“羌“也是中国西部的古老民族,相传是三苗姜姓的别种,散居在甘肃、新疆南部,青海、两藏东北部和四川两部。⑤是穹庐前议事的地方。⑥都侯是单于近臣,由呼衍氏、兰氏、须卜氏三姓贵族担任,不别统部落,也没有分地。⑦匈奴的社会组织,平时与战时区别不大。⑧千、百、什长,平时为基层行政管理单位,至战时则为基层作战小组,如西汉部伍、部曲之类。⑨唐代有姓沮渠者,可能其先人曾为匈奴且渠之官而得姓。唐代又有地名沮梁者。

(1)张耀查找资料,为诗中“敕勒”“穹庐”词分别做了两个注解。你告诉他 是正确的。

A.敕勒:我国古代北方的少数民族。抒写敕勒人热爱家乡热爱生活的豪情。

B.敕勒:敕勒族居住的地方。位于高耸云霄的阴山脚下,开头将草原的背景衬托得十分雄伟。

C.穹庐:古代游牧民族居住的毡帐。通过这个词歌咏了北国草原壮丽富饶的风光以及民族风情。

D.穹庐:辽阔的天空。这里是天空盖住了草原的四面八方,以此来形容极目远望,天野相接,无比壮阔的景象。

(2)张耀读古文时画出了不理解的句子,你将它翻译成现代汉语。

而单于之庭直代、云中:各有分地,逐水草移徙。

(3)研读古文,张耀提了几个问题,你一一回答了他。

张耀:读了第二则古文,我发现它们描述的是草原游牧民族文化,其中有许多古代地名。如上谷郡。这则古文中有没有与呼和浩特市相关的古代地名呢?

你:当然有,①“ ”它是蒙古高原历史上所记载的第一座城市,这里地势平坦,有大黑河流经。( 摘录原文句子填空)

张耀:第一首诗中描述的是哪里呢?我发现这首诗中不用直接表示色彩的词语,但各种景物巧妙组合,

形成色调之美。诗人是如何做到这一点的呢?

你:②描述的是 ,③因为 。

(2021 呼和浩特)阅读下面文言文,完成各题。

【一】故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。

红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。潛龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。鹰隼试翼,风尘吸张。奇花初胎,禹商皇皇。干将发硎,有作其芒。天戴其苍,地履其黄。纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。

美战我少年中国,与天不老!壮哉我中国少年,与国无疆!

【二】上谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,犹宜将护。傥遽自放纵,病复作,则不可救实。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然联日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。

魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

(1)给①②句子加点的词语加拼音,解释③④句子加点的词语。

①干将发硎/硎

②地履其黄/履

③今中国幸安/幸

④故欲数闻卿辈谏争也/故

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①红日初升,其道大光;河出伏流,一泻汪洋。

②上谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,犹宜将护。”

(3)写出下列语句中的通假字,并解释。

①傥遽自放纵,病复作,则不可救矣。

②今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希。

(4)请根据语境进行仿句。

中国之美,在乎奥运之美!中华体育健儿在奥运赛场上一次又一次打破世界纪录!在乎 ! !美哉,我少年中国,与天不老!壮哉,我中国少年,与国无疆!

(5)结合两段文言文回答下列问题。

①下面是一位同学根据第【一】段文字写的一段赏析,有些地方分析得不是很恰当。请结合你对文章的理解,改正并说明理由。

作者写的文章“笔端常带感情”。为了表达他那奔纵的思想感情,他运用了大量的排比。对偶、反复、重叠、比喻的修辞手法,文章平淡朴实,如第2段作者选择这些喻体形容自己心目中的少年中国是因为这些喻体都有着新生的活力,进取的志向和不可抵挡的强盛之力,突出了少年中国的特征和发展前途;如结尾部分用重叠反复排比对偶的写法,在对称中富于变化,在整齐中饱含气势。

②“红日初升”象征了少年中国的灿烂前程,那么“河出伏流”“潜龙腾渊”“乳虎啸谷”各自象征

了什么?

③第【二】段文字短小精悍,却深刻揭示了一个 的大道理。

(6)两段文言文在表达方式上的不同之处是什么?

(2020 托克托县)阅读。

郑人买履(lǚ)

郑人有欲买履者,先自度①(duó)其足,而置之其坐②。至之市,而忘操③之。已得履,谓曰:“吾忘持度(dù)!”返归取之。及④反⑤,市罢,

遂⑥(suì)不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁⑦(nìng)信度,无⑧自信也。”

【注】①度(duó):测量。②坐:同“座”,座位。③操:拿,携带。④及:到,等到。⑤反:同“返”,返回。⑥遂:终于。⑦宁:宁可。⑧无:不,没有。

(1)郑人最可笑的语言是哪句?用“ ”画出。

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

②宁信度,无自信也。

(3)《郑人买履》这则寓言告诉我们的道理是

(4)寓言故事还有很多,如: , 。

(2020 呼和浩特)阅读下面文言文,完成下面的题。

隐喻人生哲理,讲述历史人文,启迪人生智慧…中国古代典籍中记载的成语故事,以文言文为表达方式,内涵丰富,寓意深刻。观此五则短文,当有所悟。

[一]宋人有耕者。田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。

[二]炎帝之少女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。

[三]胤恭勤不倦,博学多通。家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

[四]磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

[五]四年,秦破我①及韩、赵,杀十五万人,走我将芒卯②.魏将段干子请予秦南阳以和。苏代③谓魏王曰:“欲玺④者段干子也,欲地者秦也。今王使欲地者制玺⑤,使欲玺者制地⑥,魏氏地不尽则不知已。且夫以地事⑦秦,譬犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”王曰:“是则然也。虽然,事始已行,不可更矣。”

﹣﹣《史记 魏世家》

【注释】①我:文中指魏国。②芒卯:人名,魏国的将军。③苏代:人名,苏秦的弟弟,战国时有名的说客。④欲玺:想要升官。⑤使欲地

者制玺:让想得到土地的人掌握官位。⑥使欲玺者制地:让想要升官的人统治国土。

(1)请根据[一]~[四]把它们所对应的成语补全。

(2)请结合语境,解释下列句中加点的词。

冀

游

弃

是则然也

(3)请选出断句正确的一项 。

A.魏 将/段 干 子 请/予 秦 南 阳 以 和

B.魏 将 段 干 子/请 予 秦 南 阳/以 和

C.魏 将 段 干 子 请/予 秦 南 阳 以/和

D.魏 将 段 干 子 请 予/秦 南 阳/以 和

(4)下列各句中“以”的用法与例句“且夫以地事秦”相同的是 。

A.以堙于东海

B.蒙辞以军中多务

C.以夜继日焉

D.盖以诱敌

(5)翻译句子:

①且夫以地事秦,譬犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

②兔走触株,折颈而死。

③夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

(6)成语是经过长期锤炼而形成的汉语言文化精髓,它的主要来源是:①寓言故事,如狐假虎威;②神话传说,如夸父逐日;③诗文创作,如老骥伏枥;④历史故事,如破釜沉舟。它言简意赅,以简驭繁,是中华民族宝贵的文化遗产。

通过[五]一文,自己猜想留下来的成语应是 ;你这样想是因为: 。

请自选来源于寓言故事和历史故事的成语各一个,用两个成语写成一段话。(要求:用词准确,语意连贯,可以选用上文的成语。)

(2021 呼和浩特)阅读下面材料,探究古典意象“花中君子﹣﹣梅花”的内涵。

材料一

爱梅说①

[清]李渔

爱梅之人,缺陷有二:凡到梅开之时,人之好恶不齐,天之功过亦不等,风送香来,香来而寒亦至,令人开户不得,闭户不得,是可爱者风,而可憎者亦风也;雪助花妍,雪冻而花亦冻,令人去之不可,留之不可,是有功者雪,有过者亦雪也。其有功无过,可爱而不可憎者惟日,既可养花,又堪曝背,是诚天之循吏也②。使止有日而无风雪,则无时无日不在花间,布帐纸屏皆可不设,岂非梅花之至幸,而生人之极乐也哉!然而为之天者,则甚难矣。

(选自《闲情偶寄》)

[注释]:①说:“说”是古代的一种议论文文体,大多是借事物或一种现象来抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,波澜起伏,篇幅一般长短不定,跟现代杂文颇为相似。它可以直接说明事物,阐述事理,也可以托物寓意,借物抒情。②是诚天之循吏也:它确实是上天循礼守法的好官。

材料二

墨梅

[元]王冕

我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

◎材料三

卜算子 咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

梅,以韵胜,以格高,故以横斜疎瘦与老枝恠竒者为贵。

(选自《范村梅谱》)

◆阅读材料一,探析爱梅。

(1)参考表格提示的方法,解释加点词。

文言词句 方法 解释

(1)香来而寒亦至 至 字源推测法:金文大篆体至字

(2)雪助花妍 妍 参考成语法:百花争妍 妍

(3)布帐纸屏皆可不设 设 课内迁移法:为设果 设(《杨氏之子》)

(4)又堪曝背 曝 查阅词典法:A.使照相底片或感光纸感光;B.晒;C.服侍,照料。(《古代汉语词典》) (填序号)

(2)爱梅之人的缺陷体现在哪里?用自己的话简要回答。

(3)《爱梅说》是如何用文字体现作者爱梅的?结合划线句,加以分析。

◆阅读材料二,体会情思。

(4)《墨梅》中的后两句用了什么修辞手法?诗人借墨梅表现了自己怎样的志趣?

◆阅读三则材料,探因溯源。

(5)根据以上材料,概括花中君子﹣﹣梅花深受文人喜爱的原因。

◆根据探究过程,得出结论。

(6)概述你对“花中君子﹣﹣梅花”这一古典意象的理解。

参考答案与试题解析

文言文阅读

(2021 呼和浩特)“读一本书,览一座城”,张耀和你边读边走,兴味盎然。

敕勒川 「南北朝」佚名 敕勒川,阴山下。天似穹庐, 笼盖四野。 天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。 呼衍氏,兰氏①,其后有须卜氏②,此三姓其贵种也。诸左方王将居东 方,直上谷③以往者,东接秽貉、朝鲜:右方王将居西方,直上郡以西, 接月氏、氐、羌④;而单于之庭⑤直代。云中:各有分地,连水草移徒。而 左右贤王、左右谷蠡王最为大,左右骨都侯⑥辅政。诸二十四长⑦亦各自置 千长、百长、什长⑧裨小王、相封、都尉、当户、且梁⑨之属。 (选自《史记 一百一十匈奴列传》)

【注释】①后世鲜卑的呼延氏。“兰氏”,今亦有兰姓。 ②须卜氏主狱讼,常与单于为婚姻。③河北省张家口市怀来县东南。正义上谷郡,今妫州也。④《汉书》无“月氏”二字。“氐”音dI.中国西部的古老民族。“羌“也是中国西部的古老民族,相传是三苗姜姓的别种,散居在甘肃、新疆南部,青海、两藏东北部和四川两部。⑤是穹庐前议事的地方。⑥都侯是单于近臣,由呼衍氏、兰氏、须卜氏三姓贵族担任,不别统部落,也没有分地。⑦匈奴的社会组织,平时与战时区别不大。⑧千、百、什长,平时为基层行政管理单位,至战时则为基层作战小组,如西汉部伍、部曲之类。⑨唐代有姓沮渠者,可能其先人曾为匈奴且渠之官而得姓。唐代又有地名沮梁者。

(1)张耀查找资料,为诗中“敕勒”“穹庐”词分别做了两个注解。你告诉他 BC 是正确的。

A.敕勒:我国古代北方的少数民族。抒写敕勒人热爱家乡热爱生活的豪情。

B.敕勒:敕勒族居住的地方。位于高耸云霄的阴山脚下,开头将草原的背景衬托得十分雄伟。

C.穹庐:古代游牧民族居住的毡帐。通过这个词歌咏了北国草原壮丽富饶的风光以及民族风情。

D.穹庐:辽阔的天空。这里是天空盖住了草原的四面八方,以此来形容极目远望,天野相接,无比壮阔的景象。

(2)张耀读古文时画出了不理解的句子,你将它翻译成现代汉语。

而单于之庭直代、云中:各有分地,逐水草移徙。

而单于的王庭所在地一直延伸到代、云中两郡。他们各有自己的分地,追寻水草而迁徙住地。

(3)研读古文,张耀提了几个问题,你一一回答了他。

张耀:读了第二则古文,我发现它们描述的是草原游牧民族文化,其中有许多古代地名。如上谷郡。这则古文中有没有与呼和浩特市相关的古代地名呢?

你:当然有,①“ 云中 ”它是蒙古高原历史上所记载的第一座城市,这里地势平坦,有大黑河流经。( 摘录原文句子填空)

张耀:第一首诗中描述的是哪里呢?我发现这首诗中不用直接表示色彩的词语,但各种景物巧妙组合,

形成色调之美。诗人是如何做到这一点的呢?

你:②描述的是 阴山下敕勒川的景色 ,③因为 苍天、草原、牛羊这些不同色彩的形象构成一幅苍茫的画面 。

【解答】(1)考查了对词语的理解。联系上下文理解,在《敕勒川》这首诗中,“敕勒”的意思是敕勒族居住的地方。位于高耸云霄的阴山脚下,开头将草原的背景衬托得十分雄伟。“穹庐”的意思是古代游牧民族居住的毡帐。通过这个词歌咏了北国草原壮丽富饶的风光以及民族风情。故选BC。

(2)考查了对句子意思的理解。“而单于之庭直代、云中:各有分地,逐水草移徙”句意:而单于的王庭所在地一直延伸到代、云中两郡。他们各有自己的分地,追寻水草而迁徙住地。

(3)考查了对文段内容的理解。结合译文理解,“云中”它是蒙古高原历史上所记载的第一座城市,这里地势平坦,有大黑河流经。②第一首诗中描述的是阴山下敕勒川的景色。③我发现这首诗中不用直接表示色彩的词语,但各种景物巧妙组合,形成色调之美。因为苍天、草原、牛羊这些不同色彩的形象构成一幅苍茫的画面。

故答案为:

(1)BC;

(2)而单于的王庭所在地一直延伸到代、云中两郡。他们各有自己的分地,追寻水草而迁徙住地。

(3)云中

②阴山下敕勒川的景色;

③苍天、草原、牛羊这些不同色彩的形象构成一幅苍茫的画面。

(2021 呼和浩特)阅读下面文言文,完成各题。

【一】故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。

红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。潛龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。鹰隼试翼,风尘吸张。奇花初胎,禹商皇皇。干将发硎,有作其芒。天戴其苍,地履其黄。纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。

美战我少年中国,与天不老!壮哉我中国少年,与国无疆!

【二】上谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,犹宜将护。傥遽自放纵,病复作,则不可救实。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然联日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。

魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

(1)给①②句子加点的词语加拼音,解释③④句子加点的词语。

①干将发硎/硎 xíng

②地履其黄/履 lǚ

③今中国幸安/幸 幸运

④故欲数闻卿辈谏争也/故 所以

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①红日初升,其道大光;河出伏流,一泻汪洋。 红日刚刚升起,道路充满霞光;黄河从地下冒出来,汹涌奔泻浩浩荡荡。

②上谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,犹宜将护。” 现在中原兴盛安定,周边夷狄(少数民族)全都臣服了,这确实是自古以来所罕见的。

(3)写出下列语句中的通假字,并解释。

①傥遽自放纵,病复作,则不可救矣。 傥”通“倘”,倘若。

②今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希。 “希”通“稀”,稀少。

(4)请根据语境进行仿句。

中国之美,在乎奥运之美!中华体育健儿在奥运赛场上一次又一次打破世界纪录!在乎 科技之美 ! 载人飞船从发射中心一次次飞入浩瀚的太空 !美哉,我少年中国,与天不老!壮哉,我中国少年,与国无疆!

(5)结合两段文言文回答下列问题。

①下面是一位同学根据第【一】段文字写的一段赏析,有些地方分析得不是很恰当。请结合你对文章的理解,改正并说明理由。

作者写的文章“笔端常带感情”。为了表达他那奔纵的思想感情,他运用了大量的排比。对偶、反复、重叠、比喻的修辞手法,文章平淡朴实,如第2段作者选择这些喻体形容自己心目中的少年中国是因为这些喻体都有着新生的活力,进取的志向和不可抵挡的强盛之力,突出了少年中国的特征和发展前途;如结尾部分用重叠反复排比对偶的写法,在对称中富于变化,在整齐中饱含气势。

②“红日初升”象征了少年中国的灿烂前程,那么“河出伏流”“潜龙腾渊”“乳虎啸谷”各自象征

了什么?

③第【二】段文字短小精悍,却深刻揭示了一个 居安思危 的大道理。

(6)两段文言文在表达方式上的不同之处是什么?

第一段文言文主要以议论为主,运用排比、对偶,引用典故的方式,描绘了一幅中国少年奋发有、少年中国豪迈崛起的画面。第二段文言文主要采用语言描写,采用议论的表达手法,通过人物对话揭示文章主旨——居安思危。

【解答】(1)本题主要考查学生对生字拼音掌握和文言文字词的翻译能力。①“硎”是形声字,石为形,刑为声。因此读“xíng”。“履”读音为“lǚ”,释义可作名词,是“鞋”的意思,亦可作动词,是登位、实行、开始担任职务等意思。《诗 魏风 葛屦》等均有记载。③“今中国幸安”这句话的意思是:现在中国还幸好平安。“幸”是“幸运”的意思;④“故欲数闻卿辈谏争也故”这句话的意思是:所以我很希望多次听到你们的进谏争辩啊。根据句子的前后关系推断,“故”可翻译为“所以”。

(2)本题考查文言文句子翻译。注意判断句子的赋分点,翻译时保证赋分点的落实。①“红日初升,其道大光;河出伏流,一泻江洋”一句的重点是“河”的古今异义不同,古义指的是“黄河”,因此全句翻译为:红日刚刚升起,道路充满霞光;黄河从地下冒出来,汹涌奔泻浩浩荡荡。②“今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希”这句话中“今”的意思是“现实”。“俱”的意思是“全、都”。“诚”的意思是“确实是,真的是”。全句翻译为:现在中原兴盛安定,周边夷狄(少数民族)全都臣服了,这确实是自古以来所罕见的。

(3)本题考查通假字。通假字是文言文中常见的一种现象,平时要注意积累。①傥”通“倘”,“倘若”的意思。②“希”通“稀”,“稀少”的意思。

(4)本题考查学生的表达能力,仿照题中所给的例句,仿写一个相同或相似的句式,能做到语意连贯,表述合理即可。“科技之美”“载人飞船从发射中心一次次飞入浩瀚的太空。”

(5)本题对短文重点句子的理解。①语段【一】作者在论及少年拯国救民的历史使命时,感情如火山爆发,烈焰熊熊,号召中国之少年志士忍辱负重,为中华之崛起而抗争。尤其是全文最末一段,用多重排偶,用层叠比喻,写得洋洋洒洒,酣畅淋漓,把中国少年责任之重大,把少年中国前景之辉煌,表现得气足神完,读之令人荡气回肠顿生振兴中华之豪情壮志,炎黄子孙的民族自豪感油然澎湃于胸腔之内。②“河出伏流”象征中国少年潜在的力量爆发,“潜龙腾渊”象征中国少年的崛起,“乳虎啸骨”象征中国少年的巨大声威。第③小题考查文言文中心思想的理解。先要通读全文,从人物对话中找出关键信息。第【二】段文字短小精悍,却深刻揭示了一个居安思危的大道理。

(6)考查对表达方式的理解能力。我们要掌握文章的表达方式有五种(记叙、描写、议论、抒情、说明),并且要能够区分不同的表达方式风格的文章是什么样的。第一段文言文主要以议论为主,运用排比、对偶,引用典故的方式,描绘了一幅中国少年奋发有、少年中国豪迈崛起的画面。第二段文言文主要采用语言描写,采用议论的表达手法,通过人物对话揭示文章主旨——居安思危。

故答案为:

(1)①xíng;②lǚ;③幸运;④所以;

(2)①红日刚刚升起,道路充满霞光;黄河从地下冒出来,汹涌奔泻浩浩荡荡。②现在中原兴盛安定,周边夷狄(少数民族)全都臣服了,这确实是自古以来所罕见的。

(3)①傥”通“倘”,倘若。②“希”通“稀”,稀少。

(4)科技之美 载人飞船从发射中心一次次飞入浩瀚的太空;

(5)①作者在论及少年拯国救民的历史使命时,感情如火山爆发,烈焰熊熊,号召中国之少年志士忍辱负重,为中华之崛起而抗争。尤其是全文最末一段,用多重排偶,用层叠比喻,写得洋洋洒洒,酣畅淋漓,把中国少年责任之重大,把少年中国前景之辉煌,表现得气足神完,读之令人荡气回肠顿生振兴中华之豪情壮志,炎黄子孙的民族自豪感油然澎湃于胸腔之内;②“河出伏流”象征中国少年潜在的力量爆发,“潜龙腾渊”象征中国少年的崛起,“乳虎啸骨”象征中国少年的巨大声威;③居安思危;

(6)第一段文言文主要以议论为主,运用排比、对偶,引用典故的方式,描绘了一幅中国少年奋发有、少年中国豪迈崛起的画面。第二段文言文主要采用语言描写,采用议论的表达手法,通过人物对话揭示文章主旨——居安思危。

(2020 呼和浩特)阅读。

郑人买履(lǚ)

郑人有欲买履者,先自度①(duó)其足,而置之其坐②。至之市,而忘操③之。已得履,谓曰:“吾忘持度(dù)!”返归取之。及④反⑤,市罢,

遂⑥(suì)不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁⑦(nìng)信度,无⑧自信也。”

【注】①度(duó):测量。②坐:同“座”,座位。③操:拿,携带。④及:到,等到。⑤反:同“返”,返回。⑥遂:终于。⑦宁:宁可。⑧无:不,没有。

(1)郑人最可笑的语言是哪句?用“ ”画出。

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

郑国有一个人想去买一双鞋,他先量了一下自己脚的尺码,然后把量好的尺码放在了座位上。

②宁信度,无自信也。

我宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。

(3)《郑人买履》这则寓言告诉我们的道理是 讽刺那些不从实际出发,信守教条办事呆板的人,告诉我们要灵活变通,不能固执己见。

(4)寓言故事还有很多,如: 《揠苗助长》 , 《自相矛盾》 。

【解答】(1)考查对文言文内容的理解。通读文言文结合以文可知,郑人最可笑的语言是文言文中的“宁信度,无自信也”这句话。

(2)考查对文言文内容的翻译。①文中的“郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐”这句话,结合译文,可翻译为:郑国有一个人想去买一双鞋,他先量了一下自己脚的尺码,然后把量好的尺码放在了座位上。②文中的“宁信度,无自信也”这句话,结合译文,可翻译为:我宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。

(3)考查本篇文言文的主旨。学习了《郑人买履》这则寓言故事,使我明白了故事告诉我们的道理是:讽刺那些不从实际出发,信守教条办事呆板的人,告诉我们要灵活变通,不能固执己见。

(4)考查对知识的拓展延伸。我们学习了很多寓言故事,除了本文中所学的《郑人买履》外,还有《揠苗助长》《自相矛盾》等。

故答案为:

(1)宁信度,无自信也。

(2)①郑国有一个人想去买一双鞋,他先量了一下自己脚的尺码,然后把量好的尺码放在了座位上。

②我宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。

(3)《郑人买履》这则寓言告诉我们的是 讽刺那些不从实际出发,信守教条办事呆板的人,告诉我们要灵活变通,不能固执己见。

(4)《揠苗助长》《自相矛盾》。

(2020 呼和浩特)阅读下面文言文,完成下面的题。

隐喻人生哲理,讲述历史人文,启迪人生智慧…中国古代典籍中记载的成语故事,以文言文为表达方式,内涵丰富,寓意深刻。观此五则短文,当有所悟。

[一]宋人有耕者。田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。

[二]炎帝之少女,名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。

[三]胤恭勤不倦,博学多通。家贫不常得油,夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

[四]磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

[五]四年,秦破我①及韩、赵,杀十五万人,走我将芒卯②.魏将段干子请予秦南阳以和。苏代③谓魏王曰:“欲玺④者段干子也,欲地者秦也。今王使欲地者制玺⑤,使欲玺者制地⑥,魏氏地不尽则不知已。且夫以地事⑦秦,譬犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”王曰:“是则然也。虽然,事始已行,不可更矣。”

﹣﹣《史记 魏世家》

【注释】①我:文中指魏国。②芒卯:人名,魏国的将军。③苏代:人名,苏秦的弟弟,战国时有名的说客。④欲玺:想要升官。⑤使欲地

者制玺:让想得到土地的人掌握官位。⑥使欲玺者制地:让想要升官的人统治国土。

(1)请根据[一]~[四]把它们所对应的成语补全。

(2)请结合语境,解释下列句中加点的词。

冀 希望。

游 游玩。

弃 放弃。

是则然也 这样

(3)请选出断句正确的一项 B 。

A.魏 将/段 干 子 请/予 秦 南 阳 以 和

B.魏 将 段 干 子/请 予 秦 南 阳/以 和

C.魏 将 段 干 子 请/予 秦 南 阳 以/和

D.魏 将 段 干 子 请 予/秦 南 阳/以 和

(4)下列各句中“以”的用法与例句“且夫以地事秦”相同的是 D 。

A.以堙于东海

B.蒙辞以军中多务

C.以夜继日焉

D.盖以诱敌

(5)翻译句子:

①且夫以地事秦,譬犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

用土地侍奉秦国,如同抱柴禾去救火,柴禾不用完,火就不熄灭。

②兔走触株,折颈而死。

只兔子奔跑时撞在树桩上,碰断了脖子死了

③夏月则练囊盛数十萤火以照书,以夜继日焉。

车胤勤奋攻读,博览群书,孜孜不倦,车胤苦於家贫缺灯油,夏日捕几十只萤火虫,置入绢内,以萤光照明,夜以继日苦读。

(6)成语是经过长期锤炼而形成的汉语言文化精髓,它的主要来源是:①寓言故事,如狐假虎威;②神话传说,如夸父逐日;③诗文创作,如老骥伏枥;④历史故事,如破釜沉舟。它言简意赅,以简驭繁,是中华民族宝贵的文化遗产。

通过[五]一文,自己猜想留下来的成语应是 抱薪救火 ;你这样想是因为: 这个故事告诫我们解决问题或消除灾祸,只有看清事物本质,用正确的方法去处理,否则只会使问题更加严重,灾祸继续扩大 。

请自选来源于寓言故事和历史故事的成语各一个,用两个成语写成一段话。(要求:用词准确,语意连贯,可以选用上文的成语。)

【解答】(1)

[一]守株待兔[二]精卫填海[三]囊萤夜读 [四]铁杵磨针

(2)考查了对古文中字词的翻译,字词翻译要依托于文章和句子的翻译,理解了句子的意思,翻译字词就不难了。

(3)考查了对句子节奏的把握,在学习中要多读、多背,还要懂得文章的意思。

(4)考查了对古文中字词的翻译,字词翻译要依托于文章和句子的翻译,理解了句子的意思,翻译字词就不难了。

(5)考查了翻译语句。解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达句顺。

(6)考查了对寓言故事和历史故事运用,回答这些知识,都要通过在平时学习中的积累来完成。

故答案为:(1)

[一]守株待兔[二]精卫填海[三]囊萤夜读 [四]铁杵磨针

(2)希望 游玩 放弃 这样;

(3)B;

(4)D;

(5)

①用土地侍奉秦国,如同抱柴禾去救火,柴禾不用完,火就不熄灭;

②只兔子奔跑时撞在树桩上,碰断了脖子死了;

③车胤勤奋攻读,博览群书,孜孜不倦,车胤苦於家贫缺灯油,夏日捕几十只萤火虫,置入绢内,以萤光照明,夜以继日苦读;

(6)抱薪救火 这个故事告诫我们解决问题或消除灾祸,只有看清事物本质,用正确的方法去处理,否则只会使问题更加严重,灾祸继续扩大;

收起你班门弄斧的那一套吧,你所做的不过是抱薪救火,远远达不到。

(2021 呼和浩特)阅读下面材料,探究古典意象“花中君子﹣﹣梅花”的内涵。

材料一

爱梅说①

[清]李渔

爱梅之人,缺陷有二:凡到梅开之时,人之好恶不齐,天之功过亦不等,风送香来,香来而寒亦至,令人开户不得,闭户不得,是可爱者风,而可憎者亦风也;雪助花妍,雪冻而花亦冻,令人去之不可,留之不可,是有功者雪,有过者亦雪也。其有功无过,可爱而不可憎者惟日,既可养花,又堪曝背,是诚天之循吏也②。使止有日而无风雪,则无时无日不在花间,布帐纸屏皆可不设,岂非梅花之至幸,而生人之极乐也哉!然而为之天者,则甚难矣。

(选自《闲情偶寄》)

[注释]:①说:“说”是古代的一种议论文文体,大多是借事物或一种现象来抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,波澜起伏,篇幅一般长短不定,跟现代杂文颇为相似。它可以直接说明事物,阐述事理,也可以托物寓意,借物抒情。②是诚天之循吏也:它确实是上天循礼守法的好官。

材料二

墨梅

[元]王冕

我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

◎材料三

卜算子 咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

梅,以韵胜,以格高,故以横斜疎瘦与老枝恠竒者为贵。

(选自《范村梅谱》)

◆阅读材料一,探析爱梅。

(1)参考表格提示的方法,解释加点词。

文言词句 方法 解释

(1)香来而寒亦至 至 字源推测法:金文大篆体至字 来。

(2)雪助花妍 妍 参考成语法:百花争妍 妍 是美、艳。这里是变美的意思。

(3)布帐纸屏皆可不设 设 课内迁移法:为设果 设(《杨氏之子》) 摆放。

(4)又堪曝背 曝 查阅词典法:A.使照相底片或感光纸感光;B.晒;C.服侍,照料。(《古代汉语词典》) (填序号)

(2)爱梅之人的缺陷体现在哪里?用自己的话简要回答。

作者认为爱梅的人遗憾有二:遗憾之一就是有风,虽然风能传来花香,但是寒气也随之而来,让人开门也不好,闭门也不好。遗憾之二就是有雪,虽然雪能助花变美,但雪冻花也冻,叫人去也不好,留也不好。

(3)《爱梅说》是如何用文字体现作者爱梅的?结合划线句,加以分析。

这句话运用想象的修辞手法,生动形象地写出作者渴望在无风无雪的环境下赏花晒太阳。通过反问句加强语气,写梅花的大幸、人生的极乐,直抒作者胸臆,从而使作者对梅的喜爱的感情更加强烈。

◆阅读材料二,体会情思。

(4)《墨梅》中的后两句用了什么修辞手法?诗人借墨梅表现了自己怎样的志趣?

这两句诗运用拟人的修辞手法,表现了作者不愿与世俗同流合污的志趣。

◆阅读三则材料,探因溯源。

(5)根据以上材料,概括花中君子﹣﹣梅花深受文人喜爱的原因。

梅花开在隆冬时节,百花之先,是当之无愧的春之使者、花中君子。梅花的“色”与“香”也如镜中花、水中月般扑朔迷离,别有一番精气神儿。梅花的那种历经磨难而不改本色的精神,也许不是某种人、某类人可以比拟的,她更像我们中华民族的民族精神。

◆根据探究过程,得出结论。

(6)概述你对“花中君子﹣﹣梅花”这一古典意象的理解。

在严寒中,梅开百花之先,独天下而春。它能触发人们不同的情感体验。在中国传统文化中,梅以它高洁、坚强、谦虚的品格,给人以立志奋发的激励,得到历代文人的喜爱,是一个极富美感和韵味的古典意象。

【解答】(1)考查学生对字词的理解。“香来而寒亦至”中“至”的意思是来。“雪助花妍”中“妍”的意思是美、艳。这里是变美的意思。“布帐纸屏皆可不设”中“设”的意思是摆放。“又堪曝背”中“曝”的意思是晒。

(2)考查学生对材料内容的理解。阅读句子“爱梅之人,缺陷有二:凡到梅开之时,人之好恶不齐,天之功过亦不等,风送香来,香来而寒亦至,令人开户不得,闭户不得,是可爱者风,而可憎者亦风也;雪助花妍,雪冻而花亦冻,令人去之不可,留之不可。”可知,作者认为爱梅的人遗憾有二:遗憾之一就是有风,虽然风能传来花香,但是寒气也随之而来,让人开门也不好,闭门也不好。遗憾之二就是有雪,虽然雪能助花变美,但雪冻花也冻,叫人去也不好,留也不好。

(3)考查学生对句子的赏析。阅读句子“使止有日而无风雪,则无时无日不在花间,布帐纸屏皆可不设,岂非梅花之至幸,而生人之极乐也哉”可知,这句话的意思是如果只有阳光而无风雪,就能无时无日不在花间,布帐纸屏都可不设,那难道不是梅花的大幸、人生的极乐么?这句话运用想象的修辞手法,生动形象地写出作者渴望在无风无雪的环境下赏花晒太阳。通过反问句加强语气,写梅花的大幸、人生的极乐,直抒作者胸臆,从而使作者对梅的喜爱的感情更加强烈

(4)考查学生对修辞手法的理解。阅读诗句“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”可知,这两句诗用拟人的修辞手法,表现了作者不愿与世俗同流合污的志趣。

(5)考查学生对材料内容的理解。阅读这三则材料可知,花中君子﹣﹣梅花深受文人喜爱的原因是:梅花开在隆冬时节,百花之先,是当之无愧的春之使者、花中君子。梅花的“色”与“香”也如镜中花、水中月般扑朔迷离,别有一番精气神儿。梅花的那种历经磨难而不改本色的精神,也许不是某种人、某类人可以比拟的,她更像我们中华民族的民族精神。

(6)考查学生的语言组织能力。学生结合材料内容回答即可。即:在严寒中,梅开百花之先,独天下而春。它能触发人们不同的情感体验。在中国传统文化中,梅以它高洁、坚强、谦虚的品格,给人以立志奋发的激励,得到历代文人的喜爱,是一个极富美感和韵味的古典意象。

故答案为:

(1)来。美、艳。这里是变美的意思。摆放。B;

(2)作者认为爱梅的人遗憾有二:遗憾之一就是有风,虽然风能传来花香,但是寒气也随之而来,让人开门也不好,闭门也不好。遗憾之二就是有雪,虽然雪能助花变美,但雪冻花也冻,叫人去也不好,留也不好。

(3)这句话运用想象的修辞手法,生动形象地写出作者渴望在无风无雪的环境下赏花晒太阳。通过反问句加强语气,写梅花的大幸、人生的极乐,直抒作者胸臆,从而使作者对梅的喜爱的感情更加强烈

(4)这两句诗运用拟人的修辞手法,表现了作者不愿与世俗同流合污的志趣。

(5)梅花开在隆冬时节,百花之先,是当之无愧的春之使者、花中君子。梅花的“色”与“香”也如镜中花、水中月般扑朔迷离,别有一番精气神儿。梅花的那种历经磨难而不改本色的精神,也许不是某种人、某类人可以比拟的,她更像我们中华民族的民族精神。

(6)在严寒中,梅开百花之先,独天下而春。它能触发人们不同的情感体验。在中国传统文化中,梅以它高洁、坚强、谦虚的品格,给人以立志奋发的激励,得到历代文人的喜爱,是一个极富美感和韵味的古典意象

同课章节目录