2.2.1 地表形态的变化——内力作用 课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.2.1 地表形态的变化——内力作用 课件(共46张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 61.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-19 21:44:27 | ||

图片预览

文档简介

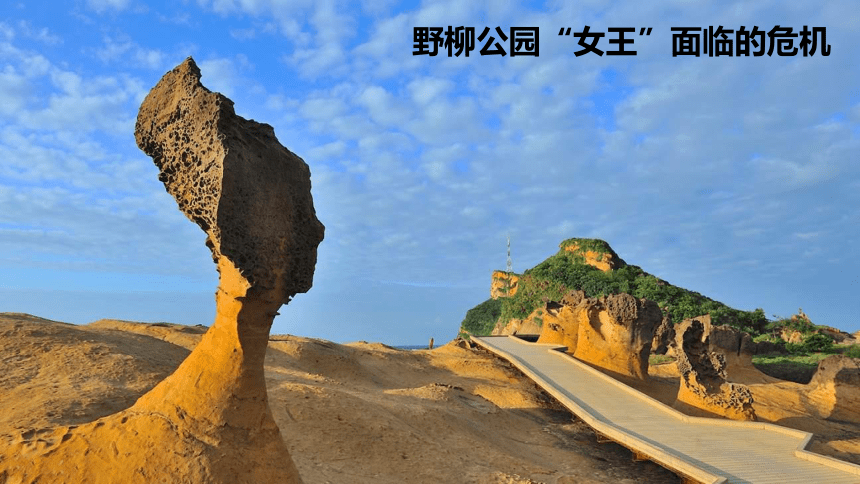

野柳公园“女王”面临的危机

地表形态的变化

03

02

01

CONTENTS

目 录

外力与地表形态

内力作用与地表形态

内力与外力作用

01

内力与外力作用

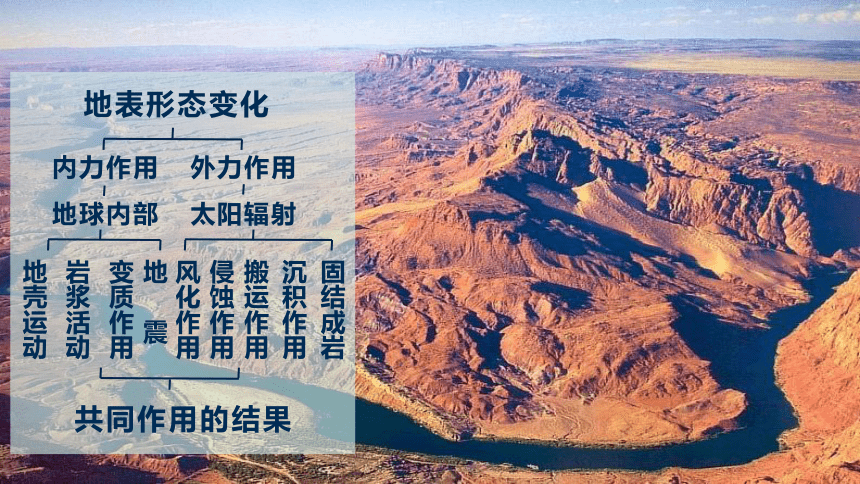

地表形态变化

内力作用

外力作用

地球内部

太阳辐射

地壳运动

岩浆活动

变质作用

地 震

风化作用

侵蚀作用

搬运作用

沉积作用

固结成岩

共同作用的结果

02

内力作用与地表形态

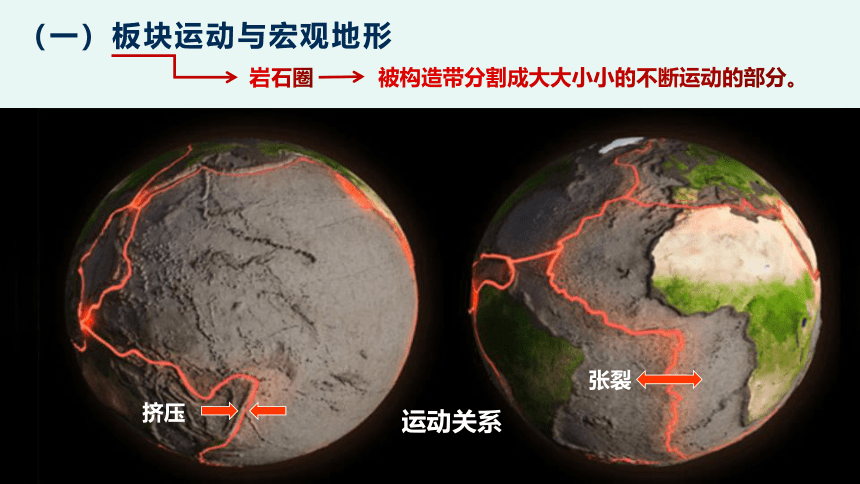

(一)板块运动与宏观地形

岩石圈

被构造带分割成大大小小的不断运动的部分。

运动关系

挤压

张裂

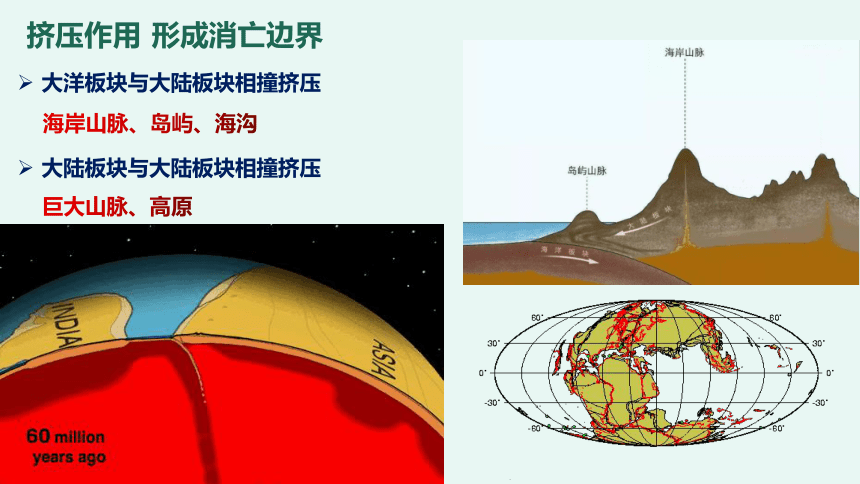

大洋板块与大陆板块相撞挤压

大陆板块与大陆板块相撞挤压

巨大山脉、高原

海岸山脉、岛屿、海沟

挤压作用

形成消亡边界

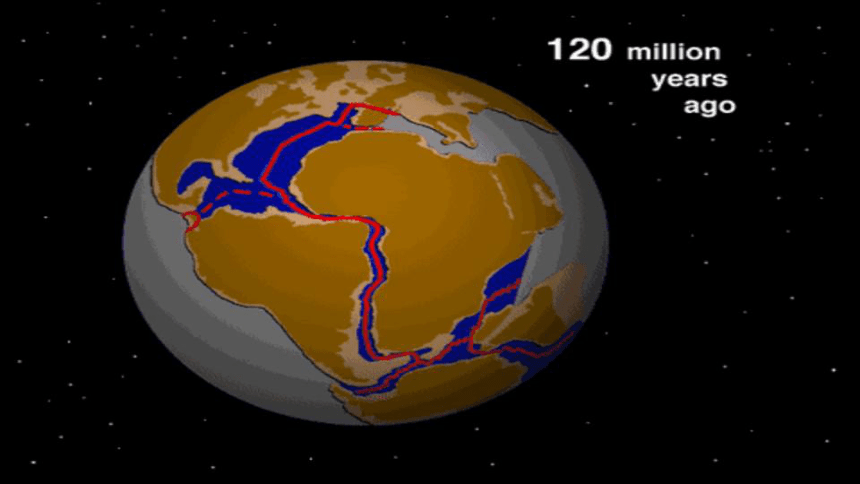

张裂作用

海岭

大洋板块与大洋板块张裂

形成生长边界

海洋

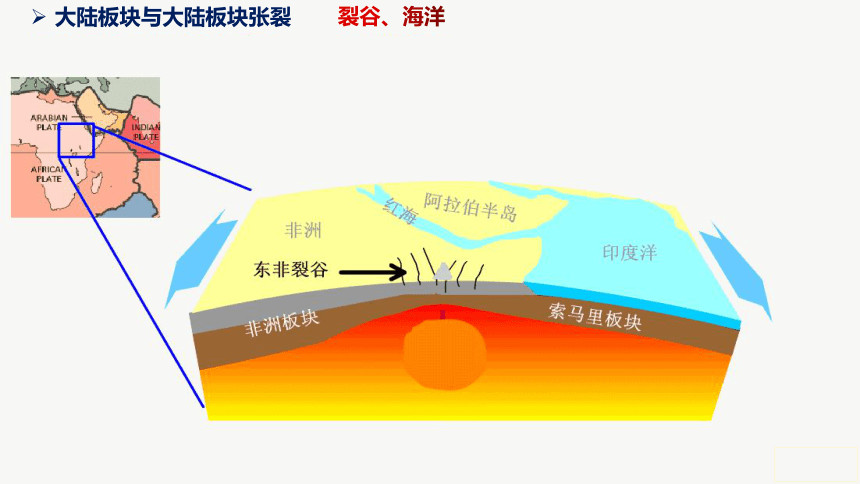

大陆板块与大陆板块张裂

裂谷、海洋

亚欧板块

太平洋板块

南极洲板块

非洲板块

美洲板块

印度洋板块

说出各个板块的名称

生长边界

消亡边界

喜马拉雅山脉海拔在不断升高,原因是 :

课本活动

亚欧板块和印度洋板块碰撞挤压,隆起抬升。

喜马拉雅山脉

科迪勒拉山系形成的原因 :

举一反三

太平洋板块、南极洲板块和美洲板块碰撞挤压,隆起抬升。

科迪勒拉山系

冰岛形成的原因是 :

美洲板块和亚欧板块的张裂地带。

冰岛

举一反三

知识拓展

日本多火山的原因是 :

太平洋板块和亚欧板块的消亡边界,地壳活跃,多火山、地震。

归纳总结

板块的运动关系:挤压作用、张裂作用。

板块的类型:消亡型、生长型。

板块的性质:板块内部,地壳稳定;板块交界处,地壳活跃,多火山、地震。

(二)火山活动与地表形态

玄武岩台地

火山湖

火山锥

火山锥、火山口、火山通道

地震:地壳岩层受力后快速破裂错动引起地表振动或破坏。

震源:地震开始发生的地点。

等震线:烈度相同的地点连接成线。

(三)地震与地表形态

震中:震源正上方的地面。

震级:地震的大小。

烈度:地震发生时,在波及范围内一定地点地面振动的激烈程度。

思考:影响烈度的因素。

震级、震源深度、震中距、地质构造、地面建筑等。

危害:

严重人员伤亡,引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散等。还可能引发海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。

议一议措施

类型:

构造地震:是由于岩层断裂,发生变位错动,在地质构造上发生巨大变化而产生的地震。

火山地震:由火山爆发时所引起的能量冲击,而产生的地壳振动。

地震带分布及原因

(三)地质构造与地表形态

地壳运动留下的痕迹

褶皱、断层

褶皱

水平岩层在强大的挤压作用下,会发生塑性变形,一个弯曲叫褶曲,一系列波状弯曲,叫褶皱。

背斜:岩层向上拱起。

向斜:岩层向下弯曲。

水平岩层

背斜山

向斜谷

喜马拉雅山脉

外力风化侵蚀破坏

探究活动

用虚线绘出背斜部位缺失的岩层

背斜谷、向斜山的形成原因

向斜山

背斜谷

背斜的顶部受张力作用,容易被外力侵蚀成谷地。

向斜的槽部,物质坚实,不易被外力侵蚀,反成山岭。

向斜

背斜

④

①

②

⑤

③

⑤

⑤

④

④

⑧

⑦

⑥

⑥

⑤

⑦

④

岩层由老到新

背斜

岩层中间老,两翼新。

向斜

岩层中间新,两翼老。

向斜山

打隧道应选择在向斜还是背斜?

向斜

背斜

探究活动

背斜

打隧道选择背斜,因为背斜岩层向上拱起,支撑力强;不易渗水。

在地质勘探中,找石油、天然气、水、煤炭应选择怎样的地质构造?

探究活动

背斜是良好的储油构造;向斜中储藏煤炭。

向斜是良好的储水构造

断层

地壳运动产生强大的作用力超过岩石的承受能力时,岩层就会破裂。岩层发生破裂后,如果两侧的岩块沿破裂面发生明显的位移,就形成了断层。

探究活动

标出断层面、断层线。

岩体发生破裂就会形成断层吗?

断层线常发育成什么地形?

断层线

断层面

岩层发生破裂后,如果两侧的岩块沿破裂面发生明显的位移,就形成了断层。

陡崖

地垒:两条平行断层之间的岩块相对上升,两边岩块相对下降,相对上升的岩块,叫做地垒。常形成块状山。

黄山

华山

地堑:

两条平行断层之间的岩块相对下降,两边岩块相对上升,相对下降的岩块,叫做地堑。常形成狭长的凹陷地带。

汾河谷地

渭河平原

归纳总结

地表形态的变化

03

02

01

CONTENTS

目 录

外力与地表形态

内力作用与地表形态

内力与外力作用

01

内力与外力作用

地表形态变化

内力作用

外力作用

地球内部

太阳辐射

地壳运动

岩浆活动

变质作用

地 震

风化作用

侵蚀作用

搬运作用

沉积作用

固结成岩

共同作用的结果

02

内力作用与地表形态

(一)板块运动与宏观地形

岩石圈

被构造带分割成大大小小的不断运动的部分。

运动关系

挤压

张裂

大洋板块与大陆板块相撞挤压

大陆板块与大陆板块相撞挤压

巨大山脉、高原

海岸山脉、岛屿、海沟

挤压作用

形成消亡边界

张裂作用

海岭

大洋板块与大洋板块张裂

形成生长边界

海洋

大陆板块与大陆板块张裂

裂谷、海洋

亚欧板块

太平洋板块

南极洲板块

非洲板块

美洲板块

印度洋板块

说出各个板块的名称

生长边界

消亡边界

喜马拉雅山脉海拔在不断升高,原因是 :

课本活动

亚欧板块和印度洋板块碰撞挤压,隆起抬升。

喜马拉雅山脉

科迪勒拉山系形成的原因 :

举一反三

太平洋板块、南极洲板块和美洲板块碰撞挤压,隆起抬升。

科迪勒拉山系

冰岛形成的原因是 :

美洲板块和亚欧板块的张裂地带。

冰岛

举一反三

知识拓展

日本多火山的原因是 :

太平洋板块和亚欧板块的消亡边界,地壳活跃,多火山、地震。

归纳总结

板块的运动关系:挤压作用、张裂作用。

板块的类型:消亡型、生长型。

板块的性质:板块内部,地壳稳定;板块交界处,地壳活跃,多火山、地震。

(二)火山活动与地表形态

玄武岩台地

火山湖

火山锥

火山锥、火山口、火山通道

地震:地壳岩层受力后快速破裂错动引起地表振动或破坏。

震源:地震开始发生的地点。

等震线:烈度相同的地点连接成线。

(三)地震与地表形态

震中:震源正上方的地面。

震级:地震的大小。

烈度:地震发生时,在波及范围内一定地点地面振动的激烈程度。

思考:影响烈度的因素。

震级、震源深度、震中距、地质构造、地面建筑等。

危害:

严重人员伤亡,引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散等。还可能引发海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。

议一议措施

类型:

构造地震:是由于岩层断裂,发生变位错动,在地质构造上发生巨大变化而产生的地震。

火山地震:由火山爆发时所引起的能量冲击,而产生的地壳振动。

地震带分布及原因

(三)地质构造与地表形态

地壳运动留下的痕迹

褶皱、断层

褶皱

水平岩层在强大的挤压作用下,会发生塑性变形,一个弯曲叫褶曲,一系列波状弯曲,叫褶皱。

背斜:岩层向上拱起。

向斜:岩层向下弯曲。

水平岩层

背斜山

向斜谷

喜马拉雅山脉

外力风化侵蚀破坏

探究活动

用虚线绘出背斜部位缺失的岩层

背斜谷、向斜山的形成原因

向斜山

背斜谷

背斜的顶部受张力作用,容易被外力侵蚀成谷地。

向斜的槽部,物质坚实,不易被外力侵蚀,反成山岭。

向斜

背斜

④

①

②

⑤

③

⑤

⑤

④

④

⑧

⑦

⑥

⑥

⑤

⑦

④

岩层由老到新

背斜

岩层中间老,两翼新。

向斜

岩层中间新,两翼老。

向斜山

打隧道应选择在向斜还是背斜?

向斜

背斜

探究活动

背斜

打隧道选择背斜,因为背斜岩层向上拱起,支撑力强;不易渗水。

在地质勘探中,找石油、天然气、水、煤炭应选择怎样的地质构造?

探究活动

背斜是良好的储油构造;向斜中储藏煤炭。

向斜是良好的储水构造

断层

地壳运动产生强大的作用力超过岩石的承受能力时,岩层就会破裂。岩层发生破裂后,如果两侧的岩块沿破裂面发生明显的位移,就形成了断层。

探究活动

标出断层面、断层线。

岩体发生破裂就会形成断层吗?

断层线常发育成什么地形?

断层线

断层面

岩层发生破裂后,如果两侧的岩块沿破裂面发生明显的位移,就形成了断层。

陡崖

地垒:两条平行断层之间的岩块相对上升,两边岩块相对下降,相对上升的岩块,叫做地垒。常形成块状山。

黄山

华山

地堑:

两条平行断层之间的岩块相对下降,两边岩块相对上升,相对下降的岩块,叫做地堑。常形成狭长的凹陷地带。

汾河谷地

渭河平原

归纳总结