中古时期的欧洲 课件--2022届高考统编版历史一轮复习(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 中古时期的欧洲 课件--2022届高考统编版历史一轮复习(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-20 18:11:42 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第24讲 中古时期的世界

课程标准 1.通过了解中古时期欧亚地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,以及世界其他地区的社会状况,认识这一时期世界各区域文明的多元面貌。

2.通过了解世界各主要区域文化,理解世界文化的多样性;

3.认识世界各国、各地区、各民族对人类文化发展作出的贡献。

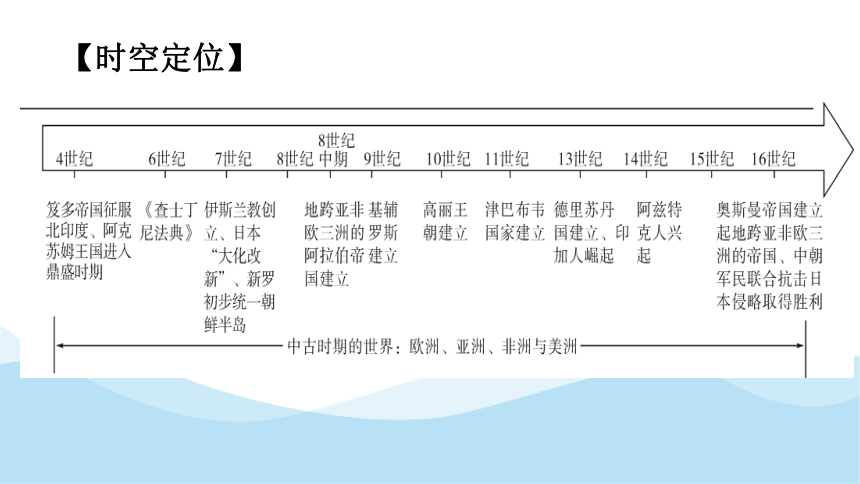

【时空定位】

主干点一 中古时期的欧洲

概念解读

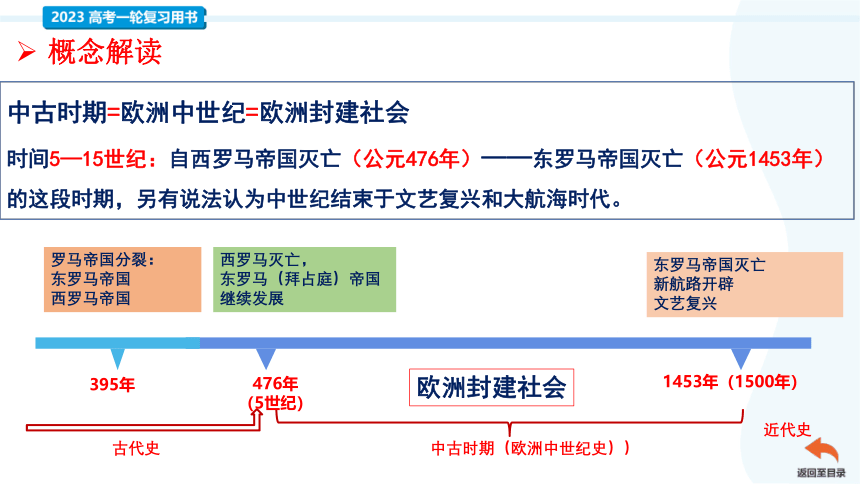

中古时期=欧洲中世纪=欧洲封建社会

时间5—15世纪:自西罗马帝国灭亡(公元476年)——东罗马帝国灭亡(公元1453年)的这段时期,另有说法认为中世纪结束于文艺复兴和大航海时代。

1453年(1500年)

古代史

近代史

395年

罗马帝国分裂:

东罗马帝国

西罗马帝国

东罗马帝国灭亡

新航路开辟

文艺复兴

中古时期(欧洲中世纪史))

西罗马灭亡,

东罗马(拜占庭)帝国继续发展

476年

(5世纪)

欧洲封建社会

什么是“中世纪”?这个概念直到启蒙运动时才使用,指的是在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明,一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久。他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称“黑暗的中世纪”(或荷马时代)。 ——钱乘旦《西方那块土》

中世纪欧洲初印象

无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。

——本内特等《罗马衰亡以来的千年历史》

黑暗中孕育光明

停滞中暗潮涌动

辉煌的古希腊罗马文化

欧洲崛起

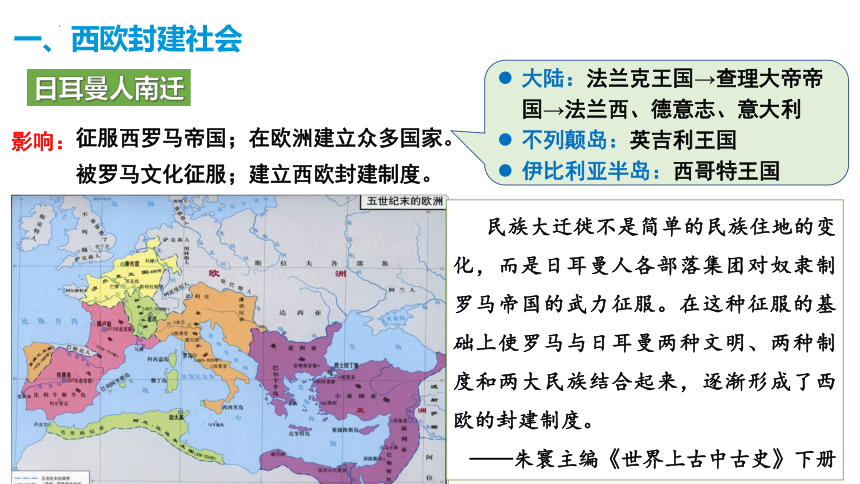

日耳曼人南迁

影响:

征服西罗马帝国;在欧洲建立众多国家。

被罗马文化征服;建立西欧封建制度。

民族大迁徙不是简单的民族住地的变化,而是日耳曼人各部落集团对奴隶制罗马帝国的武力征服。在这种征服的基础上使罗马与日耳曼两种文明、两种制度和两大民族结合起来,逐渐形成了西欧的封建制度。

——朱寰主编《世界上古中古史》下册

大陆:法兰克王国→查理大帝帝国→法兰西、德意志、意大利

不列颠岛:英吉利王国

伊比利亚半岛:西哥特王国

一、西欧封建社会

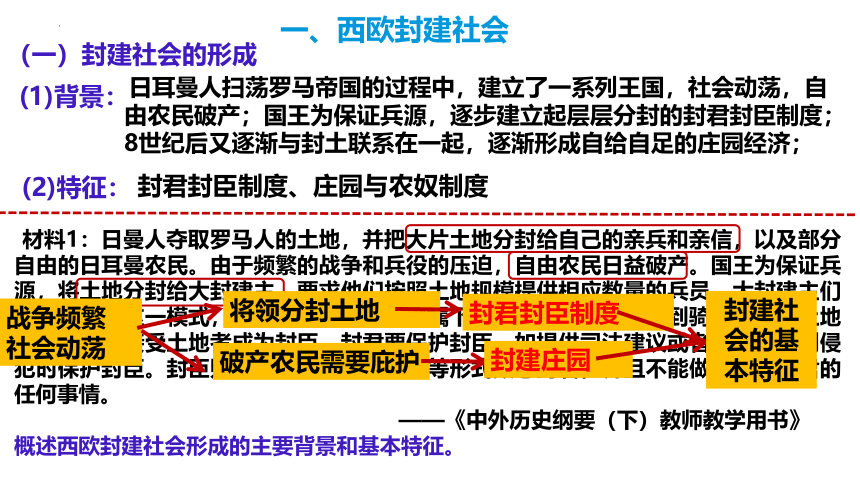

(一)封建社会的形成

(1)背景:

(2)特征:

封君封臣制度、庄园与农奴制度

材料1:日曼人夺取罗马人的土地,并把大片土地分封给自己的亲兵和亲信,以及部分自由的日耳曼农民。由于频繁的战争和兵役的压迫,自由农民日益破产。国王为保证兵源,将土地分封给大封建主,要求他们按照土地规模提供相应数量的兵员。大封建主们也大体依照这一模式,把土地分封给自己的属下,属下继续分封,直到骑士。授予土地者为封君,接受土地者成为封臣。封君要保护封臣,如提供司法建议或者在封臣遭到侵犯时保护封臣。封臣则以服兵役、提供金钱等形式效忠封君,并且不能做不利于封君的任何事情。

——《中外历史纲要(下)教师教学用书》

概述西欧封建社会形成的主要背景和基本特征。

日耳曼人扫荡罗马帝国的过程中,建立了一系列王国,社会动荡,自由农民破产;国王为保证兵源,逐步建立起层层分封的封君封臣制度;8世纪后又逐渐与封土联系在一起,逐渐形成自给自足的庄园经济;

战争频繁

社会动荡

将领分封土地

封君封臣制度

破产农民需要庇护

封建庄园

封建社会的基本特征

一、西欧封建社会

一、西欧封建社会

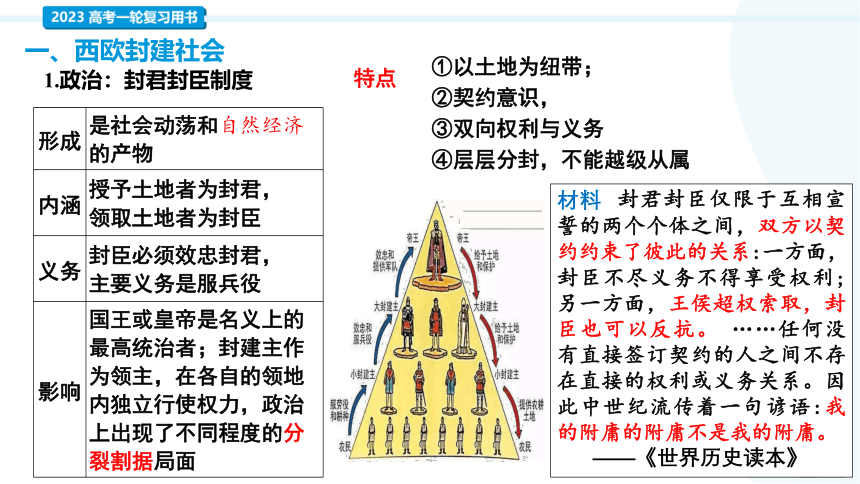

1.政治:封君封臣制度

形成 是社会动荡和自然经济的产物

内涵 授予土地者为封君,

领取土地者为封臣

义务 封臣必须效忠封君,

主要义务是服兵役

影响 国王或皇帝是名义上的最高统治者;封建主作为领主,在各自的领地内独立行使权力,政治上出现了不同程度的分裂割据局面

材料 封君封臣仅限于互相宣誓的两个个体之间,双方以契约约束了彼此的关系:一方面,封臣不尽义务不得享受权利;另一方面,王侯超权索取,封臣也可以反抗。 ……任何没有直接签订契约的人之间不存在直接的权利或义务关系。因此中世纪流传着一句谚语:我的附庸的附庸不是我的附庸。

——《世界历史读本》

①以土地为纽带;

②契约意识,

③双向权利与义务

④层层分封,不能越级从属

特点

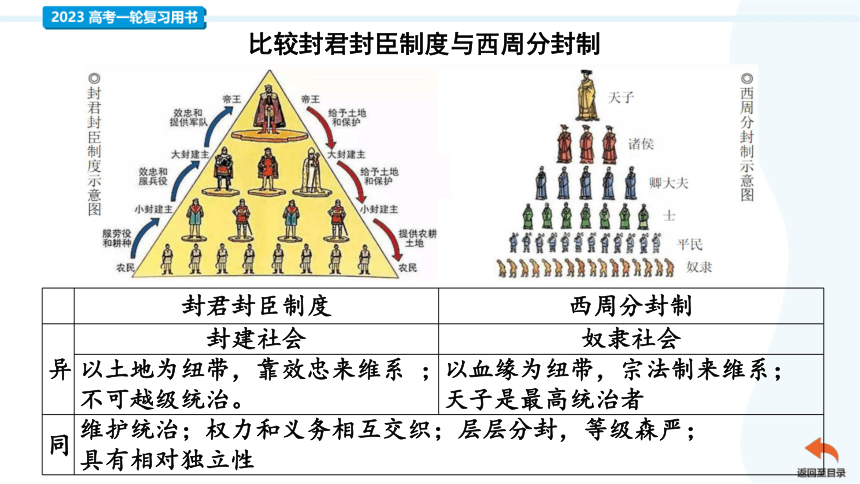

比较封君封臣制度与西周分封制

封君封臣制度 西周分封制

异 封建社会 奴隶社会

以土地为纽带,靠效忠来维系 ; 不可越级统治。 以血缘为纽带,宗法制来维系;

天子是最高统治者

同 维护统治;权力和义务相互交织;层层分封,等级森严; 具有相对独立性 2.庄园与农奴制度

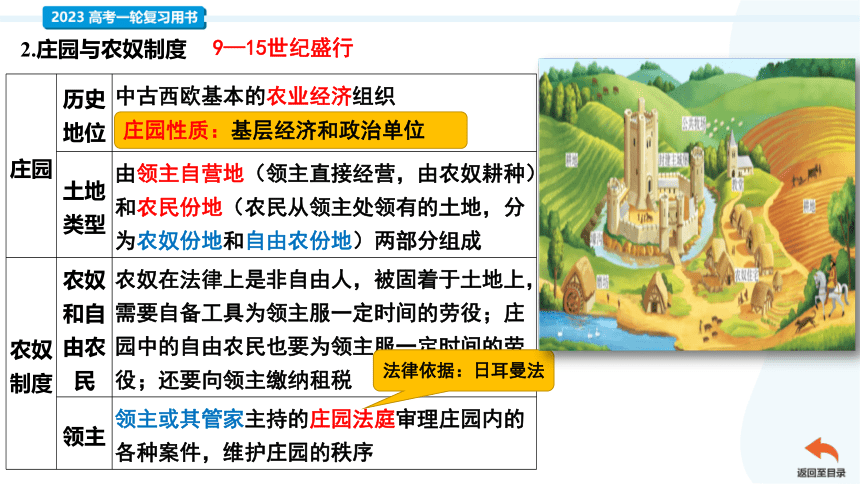

庄园 历史地位 中古西欧基本的农业经济组织

土地类型 由领主自营地(领主直接经营,由农奴耕种)和农民份地(农民从领主处领有的土地,分为农奴份地和自由农份地)两部分组成

农奴制度 农奴和自由农民 农奴在法律上是非自由人,被固着于土地上,需要自备工具为领主服一定时间的劳役;庄园中的自由农民也要为领主服一定时间的劳役;还要向领主缴纳租税

领主 领主或其管家主持的庄园法庭审理庄园内的各种案件,维护庄园的秩序

法律依据:日耳曼法

庄园性质:基层经济和政治单位

9—15世纪盛行

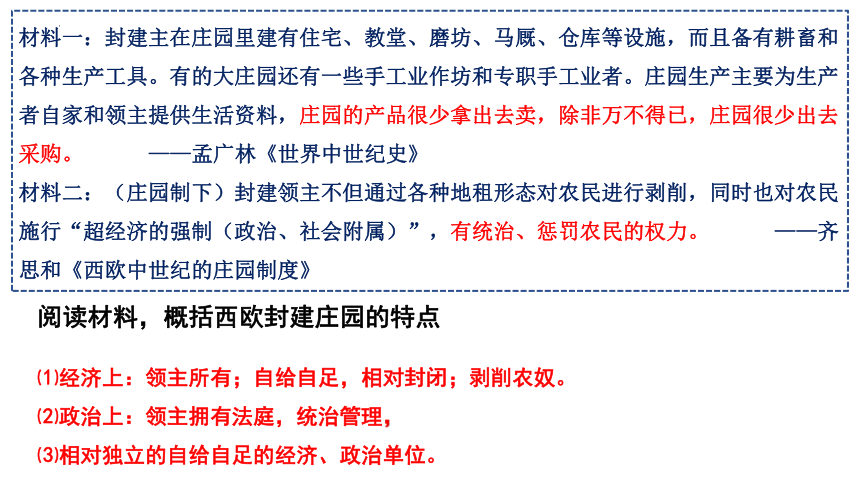

材料一:封建主在庄园里建有住宅、教堂、磨坊、马厩、仓库等设施,而且备有耕畜和各种生产工具。有的大庄园还有一些手工业作坊和专职手工业者。庄园生产主要为生产者自家和领主提供生活资料,庄园的产品很少拿出去卖,除非万不得已,庄园很少出去采购。 ——孟广林《世界中世纪史》

材料二:(庄园制下)封建领主不但通过各种地租形态对农民进行剥削,同时也对农民施行“超经济的强制(政治、社会附属)”,有统治、惩罚农民的权力。 ——齐思和《西欧中世纪的庄园制度》

⑴经济上:领主所有;自给自足,相对封闭;剥削农奴。

⑵政治上:领主拥有法庭,统治管理,

⑶相对独立的自给自足的经济、政治单位。

阅读材料,概括西欧封建庄园的特点

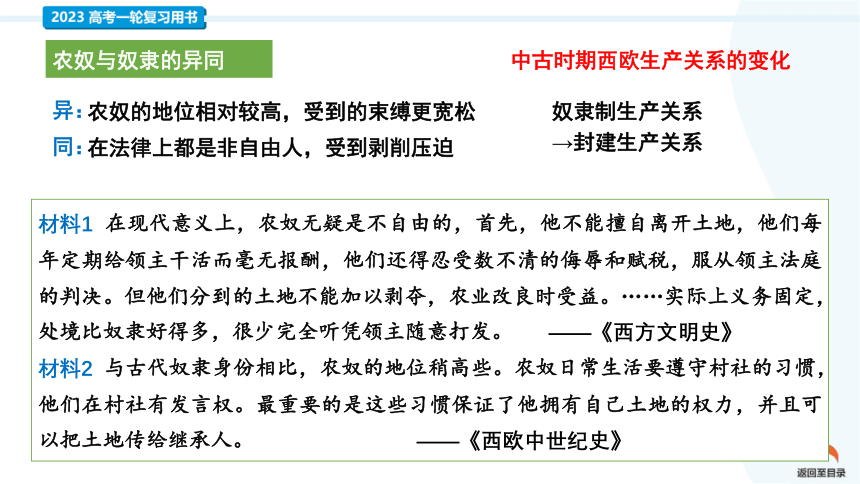

材料1 在现代意义上,农奴无疑是不自由的,首先,他不能擅自离开土地,他们每年定期给领主干活而毫无报酬,他们还得忍受数不清的侮辱和赋税,服从领主法庭的判决。但他们分到的土地不能加以剥夺,农业改良时受益。……实际上义务固定,处境比奴隶好得多,很少完全听凭领主随意打发。 ——《西方文明史》

材料2 与古代奴隶身份相比,农奴的地位稍高些。农奴日常生活要遵守村社的习惯,他们在村社有发言权。最重要的是这些习惯保证了他拥有自己土地的权力,并且可以把土地传给继承人。 ——《西欧中世纪史》

中古时期西欧生产关系的变化

农奴与奴隶的异同

农奴的地位相对较高,受到的束缚更宽松

在法律上都是非自由人,受到剥削压迫

奴隶制生产关系

→封建生产关系

异:

同:

材料 从12世纪开始,流行把劳役地租改为货币地租。14—15世纪,西欧商品货币关系更为发达,越来越多的领主出租自营地,不再参与生产管理,租地农场雇佣少地或无地的农民经营,并将产品推向市场,领主、租地农场主、雇工按契约分配产品。在14世纪早期,因为人口膨胀土地短缺,西欧很多地方出现了饥荒,接着是瘟疫,经过这两个灾难之后,西欧的人口急剧减少,封建主纷纷把自营地及死亡或逃亡的农奴份地改变租佃制,农奴只要交纳一笔赎金,即可宣布释放,获得人身自由。于是庄园经济逐渐瓦解。

时间:14—15世纪

原因:

地租:劳役地租→货币地租

土地制度:领主自营或农奴份地→租佃制,

劳动者:农奴、自由民→雇工

经济形式:自然经济→商品经济

庄园制和农奴制的解体

1.在中世纪的欧洲,如果附庸一方违背约定,领主可以抛弃附庸,同样,如果领主不履行诺言,附庸同样可以离弃领主,当时有一个专用词汇谓之“撤回忠诚”。这说明当时欧洲领主和附庸关系的特点是

A.以血缘关系为纽带 B.带有严格等级性质C.具有双向契约特征 D.属于行政管理关系

2.中世纪早期的西欧,贵族都有庄园法庭的司法权,这在西欧是普遍的状况。由地主贵族、俗人或僧侣、男爵或主教在一定的范围内,对那里的居民办理行政、征收赋税,而国王只是被缩成一个阴影而已。材料表明,这一时期的西欧庄园

A.带有基层自治色彩 B.农业经济占主导地位C.具有完全独立主权 D.有利于形成强大王权

二、中古西欧的王权、城市和教会

1.王权的变化

封建初期:权力分散,王权软弱;但是国王作为国家名义上的最高统治者,被视为最高的领主,拥有高于一般封臣的权力。

中古中后期:随着社会环境逐渐稳定,经济增长,西欧各国王权有不同程度的加强。

表现:

①法国王权的加强

法国三级会议的召开,对抗罗马教皇,确立国王有权征税的原则,标志法国建立等级君主制。

英法百年战争,法国民族意识觉醒,封建割据势力遭到削弱,中央集权得到加强。

1302年 1337-1453年 1661年

路易十四修建凡尔赛宫,把法国各地的贵族邀来居住,进一步削弱了贵族势力,法国王权达到顶峰。(君主专制制度)

②英国王权的加强

诺曼征服,王室设立法院,加强对贵族的控制,强化封建王权。

英王约翰被迫签订《大宪章》,缓解了王权统治危机,成为英国宪政的源头。

1066年 1215年 14C中期 16C中期

模范议会,议会权力逐渐加强,下院地位提高。

王权受限

《大宪章》

a.肯定了国王的合法地位与人身神圣不可侵犯,

b.确立了“王在法下”的历史传统,国王不得随意征税,不得随意侵犯人身自由

c.保障封建主的特权,适当照顾骑士和市民的利益

王权反弹

1295年模范议会,由大贵族、大主教和骑士、市民代表参加,议会开始有请愿、决定征税,干预国家财政、制定法律,监督弹劾行政官员的权力。

王权加强

百年战争,走上中央集权道路

玫瑰战争,削弱旧贵族,建立都铎王朝,加强君权,议会衰落

宗教改革,摆脱罗马教廷控制,建立君主专制统治。

3)影响

①国家逐步走向统一,为西欧民族国家的发展奠定基础;

②有利于资本主义的兴起与发展;

③法国和英国出现等级代表制,

成为西方近代议会制度的起源。

④葡西王权的加强,为新航路的开辟提供了重要支持力量。

③15世纪末,在伊比利亚半岛形成了西班牙和葡萄牙国家

2.城市的发展

1)条件:欧洲社会走向稳定,封建经济获得一定发展。

2)时间:10—11世纪起,西欧各地兴起了众多城市。

分布:

原因:

3)城市争取自治权《32》P213 史料2

原因:

途径:

成果:

谈判、暴动、金钱赎买

个人自由、司法自由、财产私有制

市民阶级、摆脱封建枷锁,发展工商业

4)城市治理:

工商业者组成行会或商会,规范经营活动,

行会或商会的上层把持城市政权。

多位于沿河、沿海港湾、

交通要道、行政中心、宗教寺院

5)影响:

有利于城市经济的发展,

一些城市兴办大学;

城市以金钱和人力支持王权,

一定程度上促进了国王的统一事业。

冲击宗教文化,世俗文化产生,为文艺复兴和宗教改革奠础

冲击庄园制和农奴制,有利于资本主义的萌芽

有利于西欧民族国家和宪政制度形成

瓦解西欧封建制度,孕育近代西方文明。

材料1:乡村意味着“隔绝和分散”,而城市“表明了人口、生产工具、资本、享受和需求的集中”……在西欧城市重新兴起和工商业迅速发展的过程中,市民阶层形成了,商人和银行家作为市民阶层的上层,发展为早期的资产阶级。

材料3:市民反对封建割据,反对领主特权,支持国家统一和王权强化。而建立新城市符合国王们削弱诸侯势力的政治考虑,因而国王成为城市的长期盟友。国家出现了不与封土相联系的官吏;市民阶级开始参与政治。

材料2:城市的兴起和繁荣,产生了市民需要的世俗文化教育,文化教育不再为教士所垄断,大学的兴办。12世纪,西欧的教育与学术出现了新的气象,冲击着传统的教权主义、普世主义与禁欲主义的束缚,为文艺复兴和宗教改革的兴起创造了有利的条件。

11世纪末,在工商业发达的意大利城市首先出现了第一所世俗大学——博洛尼亚大学。学校根据城市生产、交换和社会生活的需要,开设文法和计算方面的课程,培养各方面的人才。

到12世纪出现了法国的巴黎大学、英国的牛津大学。13世纪后,捷克的布拉格大学、奥地利的维也纳大学、英国的剑桥大学、德国的海德堡大学 、法国的奥尔良大学等均已成立。到1500年全欧已有80所大学,1600年大学发展到 108所。

博洛尼亚大学

牛津大学

3.教会《32》P211

1)发展历程

2)特权:拥有大量庄园和广袤土地,

并向信徒征收什一税;

形成了神职人员的等级制度;

控制着人们的精神生活。

3)地位:在中古西欧占据举足轻重的地位。

1世纪 392年 496年 756年 800年 1076年 1305年

“王权”与“教权”结合

查理大帝加冕

丕平献土,

教皇国建立

克洛维

皈依

成为罗马帝国国教

发源于巴勒斯坦的犹太人中

教权高于王权

特点:教权与王权互相利用、竞争共存

阿维尼翁之囚

王权强化

教权衰落

卡诺莎

之辱

教士们搜集抄录经典

宣讲教义

开办学校

介入人们的社会生活

4)基督教教化措施

消极影响

积极影响

材料:西欧中古时期,广大民众普遍没有文化,不少上层贵族也目不识丁,由教士垄断了文化教育。教皇宣称“不学无术是信仰虔诚之母”,强调知识服从信仰,社会上占统治地位的思想是天主教神学。

①文化:保存和传播了古典文化;

推动了文化教育发展,为文艺复兴、宗教改革和科学革命奠定必要基础

②政治:具有社会教化作用;

有利于基层治理

①政治:阻碍了民族国家的形成;

②经济:阻碍了资本主义经济的发展;

③思想:愚民宣传,压抑了人性

④文化:少有科学成就

4.中古西欧的文化

(1)经院哲学

代表人物: 托马斯·阿奎那

特征:以基督教为研究对象,脱离客观现实;

用理性的形式逻辑的方式来论证;

传承了古希腊哲学的思维方式

(2)世俗文学

①骑士文学:反映骑士阶层的道德和理想,

挑战了宗教的禁欲主义

②市民文学:描述世俗生活,

抨击贵族和教士。

特征:宗教文化与世俗文化并存

提能升华

中古西欧社会的多元面貌 《32》P213

1.多元的社会结构:政治上,教会、封建领主与自治城市鼎立;经济上,农奴经济、小农经济与商品经济并存;文化上,天主教神学、日耳曼文化、希腊罗马文化、民族国家文化与人文精神共处。

2.封君封臣的体制:封君封臣通过仪式性的缔结方式建立一种契约关系,领主不能强加给封臣某种义务,封臣要承担效忠领主等义务。

3.相对独立的庄园:自给自足是西欧庄园经济的显著特征,同时在庄园中以领主为中心,形成相对独立的政治集团,领主在自己的庄园中,行使一定程度的统治权。领主通过主持庄园法庭,维护庄园的秩序。

4.追逐自由的城市:城市建立在商业贸易的交结点上,封建关系脆弱。自治城市建立一种保护机构来对抗领主,维护市民生活与商业贸易,为市民文化的生长提供了土壤。

5.宗教的禁欲主义与世俗的贵族文化:宗教文化宣扬对“上帝”、神权的敬畏,通过禁欲控制人们生活。贵族宣扬以忠诚为核心的骑士精神。

中世纪前期(5-10世纪) “黑暗时代” 中世纪后期(11-15世纪)

“孕育曙光”

政治

经济

文化

阶级

封君封臣制度,

分裂割据;

教权高于王权

自给自足的封建庄园经济;农奴制度

基督教会垄断文化

禁欲主义、蒙昧主义

王权逐渐强大,英法等国走向中央集权,城市自治;议会出现

大学的兴起、教育与学术出现新气象;文艺复兴推动人文主义思想复苏。

工商业发展,城市兴起

市民阶层壮大,城市中的商人和银行家成为早期资产阶级

封建主、自由民、农奴

西欧封建社会的基本特征

什么是“中世纪”?这个概念直到启蒙运动时才使用,指的是在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明,一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久。他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称“黑暗的中世纪”(或荷马时代)。 ——钱乘旦《西方那块土》

中世纪欧洲初印象

无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。

——本内特等《罗马衰亡以来的千年历史》

黑暗中孕育光明

停滞中暗潮涌动

3.(2022山东卷)10.下图所列为12世纪前期法兰西卡佩王朝路易六世在位期间的若干举措。这些举措旨在

A.推动城市崛起 B.加强国王权力 C.建立民族国家 D.发展庄园经济

4.13世纪后半期,佛罗伦萨市政府决定扩建一座小而简陋的教堂,并专门发布公告称,教堂要与“佛罗伦萨的众多市民的意志结合而成的高贵的心灵相一致”。这反映出,当时佛罗伦萨

A.工商业阶层成长壮大 B.人文主义广泛传播

C.教会权威进一步提升 D.新教理论初步形成

5.11世纪初,英格兰国王威廉一世每当提名新主教时,首先接受这位主教的臣服与效忠,然后授予其象征宗教权力的权戒与权杖,再使其正式就职。这反映出在英格兰

A.天主教会变相控制世俗力量 B.王权对教会的控制有所加强C.宗教权力已经失去实际意义 D.王权与教权的矛盾逐渐消除

6.中世纪“君主保护市民们不受频繁的战争和封建主任意征收的苛捐杂税的侵害,而市民们则向君主提供财政支援作为报答。”上述现象( )

A.有助于欧洲的社会转型 B.说明市民成为封建统治的基础C.是封建等级制的重要体现 D.体现了封君封臣制下的契约关系

(一)拜占庭帝国

(1)发展演变

(2)发展成就

395年

6C

建立

鼎盛

6C中期后

1453年

走向衰落

三、中世纪的东欧

经济:

①工商业发达,垄断东方奢侈品在欧洲市场的贸易。

②君士坦丁堡是欧洲重要城市,是沟通东西的桥梁。

文化:继承性、开放性、包容性

①法律:《查士丁尼民法大全》,标志罗马法体系形成

②国教:东正教

③建筑和雕塑:圣索菲亚大教堂

材料:落后保守的查士丁尼一心想把恢复帝国的梦想变为现实。因此他征服了北非、意大利及西班牙地区,还编纂了罗马帝国的法典。1453年,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其苏丹率军包围君士坦丁堡,当时城内兵力甚少,最终被攻陷。

连年征战消耗

游牧部族冲击

内部矛盾重生,

(3)衰落原因

欧洲历史最悠久的君主制国家

开放包容促发展

保守狭隘致衰落

(4)启示

(二)俄罗斯帝国

(1)发展演变

9C

13C中期

16C初

1547年

17C末

俄罗斯的发端

基辅罗斯

被蒙古征服

金帐汗国臣属

反击蒙古,

建立统一国家

莫斯科公国

沙皇制度

继续扩张

伊凡四世

地跨欧亚

俄罗斯帝国

(2)发展成就

政治:

①沙皇制度:1547年,伊凡四世

②“特辖领地制”:打击大贵族势力。《32》P214.3

③东正教:维护君主专制的工具。

文化:深受拜占庭文化影响,

①文学:史诗《伊戈尔远征记》基辅罗斯时期最杰出的文化作品

②建筑:圆顶多塔风格的教堂建筑

7.“它的首都位于欧亚两大陆间的海峡的岬角上。……几个世纪中,帝国发展起一种独特的文明,一种由希腊、罗马、基督教及东方诸成分混合而成的文明。”文中的“它”是

A.拜占庭帝国 B.俄罗斯帝国 C.阿拉伯帝国 D.奥斯曼帝国

8.在拜占庭文化中,《荷马史诗》的诗篇和寓意被基督教神学家改造,其故事失去了多神教的色彩,着重传达了基督教的信念,基督徒的价值观也被植入其中。这反映了

A.基督教文化根植于古希腊的文化之中

B.古希腊文化是拜占庭文化的重要来源

C.拜占庭帝国统治者重视本国文化发展

D.基督教的发展不利于希腊文化的传承

真题探析 模拟演练

1. [2021湖南,12,3分]早期的罗马法规定债的关系不可转移,后来罗马法采用替代制度,即指定或准许他人替代原债权人或原债务人,以实现债权或债务在不同主体间转移。这一转变( )

A. 动摇了保护私产的观念 B. 旨在保护奴隶主特权地位

C. 适应了商品经济的发展 D. 表明罗马法形成完整体系

2. [2021辽宁协作校联考]马渭源在《马克斯·韦伯与中西传统社会结构对比研究》中指出,西欧封建制下封臣的服从具有双重性:封臣的服从除了对领主个人化的服务外,他还必须服从“一种有关责任与荣誉的相当严格的法典”。这表明( )

A. 封建制下的权力具有绝对的专制性 B. 封臣具有法律规定的权利与义务

C. 封臣与领主之间关系具有契约特征 D. 封建领主对封臣具有绝对控制性

4. 《查士丁尼法学总论》是拜占庭帝国皇帝查士丁尼下令编写的一部法学著作。在开篇中就提出“正义是给予每个人他应得的部分的这种坚定而恒久的愿望”“法律的基本原则是:为人诚实,不损害别人,给予每个人他应得的部分”。据此可知,罗马法( )

A. 超越罗马发展水平 B. 实现了公平与正义

C. 利于推动社会和谐 D. 质疑道德的约束力

5. [2020山东潍坊期末]中古时期的西欧有一句谚语,“城市的空气使人自由”。“自由”是市民阶层的合法身份,农奴一旦进入城市,住满一年零一天,就获得市民身份,领主无权强迫他们变回农奴。这反映出( )

A. 农奴是城市的主要组成部分 B. 城市中人人都有自由的身份

C. 自治城市与封建势力的对峙 D. 封建领主势力遭到空前削弱

第24讲 中古时期的世界

课程标准 1.通过了解中古时期欧亚地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,以及世界其他地区的社会状况,认识这一时期世界各区域文明的多元面貌。

2.通过了解世界各主要区域文化,理解世界文化的多样性;

3.认识世界各国、各地区、各民族对人类文化发展作出的贡献。

【时空定位】

主干点一 中古时期的欧洲

概念解读

中古时期=欧洲中世纪=欧洲封建社会

时间5—15世纪:自西罗马帝国灭亡(公元476年)——东罗马帝国灭亡(公元1453年)的这段时期,另有说法认为中世纪结束于文艺复兴和大航海时代。

1453年(1500年)

古代史

近代史

395年

罗马帝国分裂:

东罗马帝国

西罗马帝国

东罗马帝国灭亡

新航路开辟

文艺复兴

中古时期(欧洲中世纪史))

西罗马灭亡,

东罗马(拜占庭)帝国继续发展

476年

(5世纪)

欧洲封建社会

什么是“中世纪”?这个概念直到启蒙运动时才使用,指的是在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明,一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久。他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称“黑暗的中世纪”(或荷马时代)。 ——钱乘旦《西方那块土》

中世纪欧洲初印象

无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。

——本内特等《罗马衰亡以来的千年历史》

黑暗中孕育光明

停滞中暗潮涌动

辉煌的古希腊罗马文化

欧洲崛起

日耳曼人南迁

影响:

征服西罗马帝国;在欧洲建立众多国家。

被罗马文化征服;建立西欧封建制度。

民族大迁徙不是简单的民族住地的变化,而是日耳曼人各部落集团对奴隶制罗马帝国的武力征服。在这种征服的基础上使罗马与日耳曼两种文明、两种制度和两大民族结合起来,逐渐形成了西欧的封建制度。

——朱寰主编《世界上古中古史》下册

大陆:法兰克王国→查理大帝帝国→法兰西、德意志、意大利

不列颠岛:英吉利王国

伊比利亚半岛:西哥特王国

一、西欧封建社会

(一)封建社会的形成

(1)背景:

(2)特征:

封君封臣制度、庄园与农奴制度

材料1:日曼人夺取罗马人的土地,并把大片土地分封给自己的亲兵和亲信,以及部分自由的日耳曼农民。由于频繁的战争和兵役的压迫,自由农民日益破产。国王为保证兵源,将土地分封给大封建主,要求他们按照土地规模提供相应数量的兵员。大封建主们也大体依照这一模式,把土地分封给自己的属下,属下继续分封,直到骑士。授予土地者为封君,接受土地者成为封臣。封君要保护封臣,如提供司法建议或者在封臣遭到侵犯时保护封臣。封臣则以服兵役、提供金钱等形式效忠封君,并且不能做不利于封君的任何事情。

——《中外历史纲要(下)教师教学用书》

概述西欧封建社会形成的主要背景和基本特征。

日耳曼人扫荡罗马帝国的过程中,建立了一系列王国,社会动荡,自由农民破产;国王为保证兵源,逐步建立起层层分封的封君封臣制度;8世纪后又逐渐与封土联系在一起,逐渐形成自给自足的庄园经济;

战争频繁

社会动荡

将领分封土地

封君封臣制度

破产农民需要庇护

封建庄园

封建社会的基本特征

一、西欧封建社会

一、西欧封建社会

1.政治:封君封臣制度

形成 是社会动荡和自然经济的产物

内涵 授予土地者为封君,

领取土地者为封臣

义务 封臣必须效忠封君,

主要义务是服兵役

影响 国王或皇帝是名义上的最高统治者;封建主作为领主,在各自的领地内独立行使权力,政治上出现了不同程度的分裂割据局面

材料 封君封臣仅限于互相宣誓的两个个体之间,双方以契约约束了彼此的关系:一方面,封臣不尽义务不得享受权利;另一方面,王侯超权索取,封臣也可以反抗。 ……任何没有直接签订契约的人之间不存在直接的权利或义务关系。因此中世纪流传着一句谚语:我的附庸的附庸不是我的附庸。

——《世界历史读本》

①以土地为纽带;

②契约意识,

③双向权利与义务

④层层分封,不能越级从属

特点

比较封君封臣制度与西周分封制

封君封臣制度 西周分封制

异 封建社会 奴隶社会

以土地为纽带,靠效忠来维系 ; 不可越级统治。 以血缘为纽带,宗法制来维系;

天子是最高统治者

同 维护统治;权力和义务相互交织;层层分封,等级森严; 具有相对独立性 2.庄园与农奴制度

庄园 历史地位 中古西欧基本的农业经济组织

土地类型 由领主自营地(领主直接经营,由农奴耕种)和农民份地(农民从领主处领有的土地,分为农奴份地和自由农份地)两部分组成

农奴制度 农奴和自由农民 农奴在法律上是非自由人,被固着于土地上,需要自备工具为领主服一定时间的劳役;庄园中的自由农民也要为领主服一定时间的劳役;还要向领主缴纳租税

领主 领主或其管家主持的庄园法庭审理庄园内的各种案件,维护庄园的秩序

法律依据:日耳曼法

庄园性质:基层经济和政治单位

9—15世纪盛行

材料一:封建主在庄园里建有住宅、教堂、磨坊、马厩、仓库等设施,而且备有耕畜和各种生产工具。有的大庄园还有一些手工业作坊和专职手工业者。庄园生产主要为生产者自家和领主提供生活资料,庄园的产品很少拿出去卖,除非万不得已,庄园很少出去采购。 ——孟广林《世界中世纪史》

材料二:(庄园制下)封建领主不但通过各种地租形态对农民进行剥削,同时也对农民施行“超经济的强制(政治、社会附属)”,有统治、惩罚农民的权力。 ——齐思和《西欧中世纪的庄园制度》

⑴经济上:领主所有;自给自足,相对封闭;剥削农奴。

⑵政治上:领主拥有法庭,统治管理,

⑶相对独立的自给自足的经济、政治单位。

阅读材料,概括西欧封建庄园的特点

材料1 在现代意义上,农奴无疑是不自由的,首先,他不能擅自离开土地,他们每年定期给领主干活而毫无报酬,他们还得忍受数不清的侮辱和赋税,服从领主法庭的判决。但他们分到的土地不能加以剥夺,农业改良时受益。……实际上义务固定,处境比奴隶好得多,很少完全听凭领主随意打发。 ——《西方文明史》

材料2 与古代奴隶身份相比,农奴的地位稍高些。农奴日常生活要遵守村社的习惯,他们在村社有发言权。最重要的是这些习惯保证了他拥有自己土地的权力,并且可以把土地传给继承人。 ——《西欧中世纪史》

中古时期西欧生产关系的变化

农奴与奴隶的异同

农奴的地位相对较高,受到的束缚更宽松

在法律上都是非自由人,受到剥削压迫

奴隶制生产关系

→封建生产关系

异:

同:

材料 从12世纪开始,流行把劳役地租改为货币地租。14—15世纪,西欧商品货币关系更为发达,越来越多的领主出租自营地,不再参与生产管理,租地农场雇佣少地或无地的农民经营,并将产品推向市场,领主、租地农场主、雇工按契约分配产品。在14世纪早期,因为人口膨胀土地短缺,西欧很多地方出现了饥荒,接着是瘟疫,经过这两个灾难之后,西欧的人口急剧减少,封建主纷纷把自营地及死亡或逃亡的农奴份地改变租佃制,农奴只要交纳一笔赎金,即可宣布释放,获得人身自由。于是庄园经济逐渐瓦解。

时间:14—15世纪

原因:

地租:劳役地租→货币地租

土地制度:领主自营或农奴份地→租佃制,

劳动者:农奴、自由民→雇工

经济形式:自然经济→商品经济

庄园制和农奴制的解体

1.在中世纪的欧洲,如果附庸一方违背约定,领主可以抛弃附庸,同样,如果领主不履行诺言,附庸同样可以离弃领主,当时有一个专用词汇谓之“撤回忠诚”。这说明当时欧洲领主和附庸关系的特点是

A.以血缘关系为纽带 B.带有严格等级性质C.具有双向契约特征 D.属于行政管理关系

2.中世纪早期的西欧,贵族都有庄园法庭的司法权,这在西欧是普遍的状况。由地主贵族、俗人或僧侣、男爵或主教在一定的范围内,对那里的居民办理行政、征收赋税,而国王只是被缩成一个阴影而已。材料表明,这一时期的西欧庄园

A.带有基层自治色彩 B.农业经济占主导地位C.具有完全独立主权 D.有利于形成强大王权

二、中古西欧的王权、城市和教会

1.王权的变化

封建初期:权力分散,王权软弱;但是国王作为国家名义上的最高统治者,被视为最高的领主,拥有高于一般封臣的权力。

中古中后期:随着社会环境逐渐稳定,经济增长,西欧各国王权有不同程度的加强。

表现:

①法国王权的加强

法国三级会议的召开,对抗罗马教皇,确立国王有权征税的原则,标志法国建立等级君主制。

英法百年战争,法国民族意识觉醒,封建割据势力遭到削弱,中央集权得到加强。

1302年 1337-1453年 1661年

路易十四修建凡尔赛宫,把法国各地的贵族邀来居住,进一步削弱了贵族势力,法国王权达到顶峰。(君主专制制度)

②英国王权的加强

诺曼征服,王室设立法院,加强对贵族的控制,强化封建王权。

英王约翰被迫签订《大宪章》,缓解了王权统治危机,成为英国宪政的源头。

1066年 1215年 14C中期 16C中期

模范议会,议会权力逐渐加强,下院地位提高。

王权受限

《大宪章》

a.肯定了国王的合法地位与人身神圣不可侵犯,

b.确立了“王在法下”的历史传统,国王不得随意征税,不得随意侵犯人身自由

c.保障封建主的特权,适当照顾骑士和市民的利益

王权反弹

1295年模范议会,由大贵族、大主教和骑士、市民代表参加,议会开始有请愿、决定征税,干预国家财政、制定法律,监督弹劾行政官员的权力。

王权加强

百年战争,走上中央集权道路

玫瑰战争,削弱旧贵族,建立都铎王朝,加强君权,议会衰落

宗教改革,摆脱罗马教廷控制,建立君主专制统治。

3)影响

①国家逐步走向统一,为西欧民族国家的发展奠定基础;

②有利于资本主义的兴起与发展;

③法国和英国出现等级代表制,

成为西方近代议会制度的起源。

④葡西王权的加强,为新航路的开辟提供了重要支持力量。

③15世纪末,在伊比利亚半岛形成了西班牙和葡萄牙国家

2.城市的发展

1)条件:欧洲社会走向稳定,封建经济获得一定发展。

2)时间:10—11世纪起,西欧各地兴起了众多城市。

分布:

原因:

3)城市争取自治权《32》P213 史料2

原因:

途径:

成果:

谈判、暴动、金钱赎买

个人自由、司法自由、财产私有制

市民阶级、摆脱封建枷锁,发展工商业

4)城市治理:

工商业者组成行会或商会,规范经营活动,

行会或商会的上层把持城市政权。

多位于沿河、沿海港湾、

交通要道、行政中心、宗教寺院

5)影响:

有利于城市经济的发展,

一些城市兴办大学;

城市以金钱和人力支持王权,

一定程度上促进了国王的统一事业。

冲击宗教文化,世俗文化产生,为文艺复兴和宗教改革奠础

冲击庄园制和农奴制,有利于资本主义的萌芽

有利于西欧民族国家和宪政制度形成

瓦解西欧封建制度,孕育近代西方文明。

材料1:乡村意味着“隔绝和分散”,而城市“表明了人口、生产工具、资本、享受和需求的集中”……在西欧城市重新兴起和工商业迅速发展的过程中,市民阶层形成了,商人和银行家作为市民阶层的上层,发展为早期的资产阶级。

材料3:市民反对封建割据,反对领主特权,支持国家统一和王权强化。而建立新城市符合国王们削弱诸侯势力的政治考虑,因而国王成为城市的长期盟友。国家出现了不与封土相联系的官吏;市民阶级开始参与政治。

材料2:城市的兴起和繁荣,产生了市民需要的世俗文化教育,文化教育不再为教士所垄断,大学的兴办。12世纪,西欧的教育与学术出现了新的气象,冲击着传统的教权主义、普世主义与禁欲主义的束缚,为文艺复兴和宗教改革的兴起创造了有利的条件。

11世纪末,在工商业发达的意大利城市首先出现了第一所世俗大学——博洛尼亚大学。学校根据城市生产、交换和社会生活的需要,开设文法和计算方面的课程,培养各方面的人才。

到12世纪出现了法国的巴黎大学、英国的牛津大学。13世纪后,捷克的布拉格大学、奥地利的维也纳大学、英国的剑桥大学、德国的海德堡大学 、法国的奥尔良大学等均已成立。到1500年全欧已有80所大学,1600年大学发展到 108所。

博洛尼亚大学

牛津大学

3.教会《32》P211

1)发展历程

2)特权:拥有大量庄园和广袤土地,

并向信徒征收什一税;

形成了神职人员的等级制度;

控制着人们的精神生活。

3)地位:在中古西欧占据举足轻重的地位。

1世纪 392年 496年 756年 800年 1076年 1305年

“王权”与“教权”结合

查理大帝加冕

丕平献土,

教皇国建立

克洛维

皈依

成为罗马帝国国教

发源于巴勒斯坦的犹太人中

教权高于王权

特点:教权与王权互相利用、竞争共存

阿维尼翁之囚

王权强化

教权衰落

卡诺莎

之辱

教士们搜集抄录经典

宣讲教义

开办学校

介入人们的社会生活

4)基督教教化措施

消极影响

积极影响

材料:西欧中古时期,广大民众普遍没有文化,不少上层贵族也目不识丁,由教士垄断了文化教育。教皇宣称“不学无术是信仰虔诚之母”,强调知识服从信仰,社会上占统治地位的思想是天主教神学。

①文化:保存和传播了古典文化;

推动了文化教育发展,为文艺复兴、宗教改革和科学革命奠定必要基础

②政治:具有社会教化作用;

有利于基层治理

①政治:阻碍了民族国家的形成;

②经济:阻碍了资本主义经济的发展;

③思想:愚民宣传,压抑了人性

④文化:少有科学成就

4.中古西欧的文化

(1)经院哲学

代表人物: 托马斯·阿奎那

特征:以基督教为研究对象,脱离客观现实;

用理性的形式逻辑的方式来论证;

传承了古希腊哲学的思维方式

(2)世俗文学

①骑士文学:反映骑士阶层的道德和理想,

挑战了宗教的禁欲主义

②市民文学:描述世俗生活,

抨击贵族和教士。

特征:宗教文化与世俗文化并存

提能升华

中古西欧社会的多元面貌 《32》P213

1.多元的社会结构:政治上,教会、封建领主与自治城市鼎立;经济上,农奴经济、小农经济与商品经济并存;文化上,天主教神学、日耳曼文化、希腊罗马文化、民族国家文化与人文精神共处。

2.封君封臣的体制:封君封臣通过仪式性的缔结方式建立一种契约关系,领主不能强加给封臣某种义务,封臣要承担效忠领主等义务。

3.相对独立的庄园:自给自足是西欧庄园经济的显著特征,同时在庄园中以领主为中心,形成相对独立的政治集团,领主在自己的庄园中,行使一定程度的统治权。领主通过主持庄园法庭,维护庄园的秩序。

4.追逐自由的城市:城市建立在商业贸易的交结点上,封建关系脆弱。自治城市建立一种保护机构来对抗领主,维护市民生活与商业贸易,为市民文化的生长提供了土壤。

5.宗教的禁欲主义与世俗的贵族文化:宗教文化宣扬对“上帝”、神权的敬畏,通过禁欲控制人们生活。贵族宣扬以忠诚为核心的骑士精神。

中世纪前期(5-10世纪) “黑暗时代” 中世纪后期(11-15世纪)

“孕育曙光”

政治

经济

文化

阶级

封君封臣制度,

分裂割据;

教权高于王权

自给自足的封建庄园经济;农奴制度

基督教会垄断文化

禁欲主义、蒙昧主义

王权逐渐强大,英法等国走向中央集权,城市自治;议会出现

大学的兴起、教育与学术出现新气象;文艺复兴推动人文主义思想复苏。

工商业发展,城市兴起

市民阶层壮大,城市中的商人和银行家成为早期资产阶级

封建主、自由民、农奴

西欧封建社会的基本特征

什么是“中世纪”?这个概念直到启蒙运动时才使用,指的是在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明,一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久。他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称“黑暗的中世纪”(或荷马时代)。 ——钱乘旦《西方那块土》

中世纪欧洲初印象

无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。

——本内特等《罗马衰亡以来的千年历史》

黑暗中孕育光明

停滞中暗潮涌动

3.(2022山东卷)10.下图所列为12世纪前期法兰西卡佩王朝路易六世在位期间的若干举措。这些举措旨在

A.推动城市崛起 B.加强国王权力 C.建立民族国家 D.发展庄园经济

4.13世纪后半期,佛罗伦萨市政府决定扩建一座小而简陋的教堂,并专门发布公告称,教堂要与“佛罗伦萨的众多市民的意志结合而成的高贵的心灵相一致”。这反映出,当时佛罗伦萨

A.工商业阶层成长壮大 B.人文主义广泛传播

C.教会权威进一步提升 D.新教理论初步形成

5.11世纪初,英格兰国王威廉一世每当提名新主教时,首先接受这位主教的臣服与效忠,然后授予其象征宗教权力的权戒与权杖,再使其正式就职。这反映出在英格兰

A.天主教会变相控制世俗力量 B.王权对教会的控制有所加强C.宗教权力已经失去实际意义 D.王权与教权的矛盾逐渐消除

6.中世纪“君主保护市民们不受频繁的战争和封建主任意征收的苛捐杂税的侵害,而市民们则向君主提供财政支援作为报答。”上述现象( )

A.有助于欧洲的社会转型 B.说明市民成为封建统治的基础C.是封建等级制的重要体现 D.体现了封君封臣制下的契约关系

(一)拜占庭帝国

(1)发展演变

(2)发展成就

395年

6C

建立

鼎盛

6C中期后

1453年

走向衰落

三、中世纪的东欧

经济:

①工商业发达,垄断东方奢侈品在欧洲市场的贸易。

②君士坦丁堡是欧洲重要城市,是沟通东西的桥梁。

文化:继承性、开放性、包容性

①法律:《查士丁尼民法大全》,标志罗马法体系形成

②国教:东正教

③建筑和雕塑:圣索菲亚大教堂

材料:落后保守的查士丁尼一心想把恢复帝国的梦想变为现实。因此他征服了北非、意大利及西班牙地区,还编纂了罗马帝国的法典。1453年,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其苏丹率军包围君士坦丁堡,当时城内兵力甚少,最终被攻陷。

连年征战消耗

游牧部族冲击

内部矛盾重生,

(3)衰落原因

欧洲历史最悠久的君主制国家

开放包容促发展

保守狭隘致衰落

(4)启示

(二)俄罗斯帝国

(1)发展演变

9C

13C中期

16C初

1547年

17C末

俄罗斯的发端

基辅罗斯

被蒙古征服

金帐汗国臣属

反击蒙古,

建立统一国家

莫斯科公国

沙皇制度

继续扩张

伊凡四世

地跨欧亚

俄罗斯帝国

(2)发展成就

政治:

①沙皇制度:1547年,伊凡四世

②“特辖领地制”:打击大贵族势力。《32》P214.3

③东正教:维护君主专制的工具。

文化:深受拜占庭文化影响,

①文学:史诗《伊戈尔远征记》基辅罗斯时期最杰出的文化作品

②建筑:圆顶多塔风格的教堂建筑

7.“它的首都位于欧亚两大陆间的海峡的岬角上。……几个世纪中,帝国发展起一种独特的文明,一种由希腊、罗马、基督教及东方诸成分混合而成的文明。”文中的“它”是

A.拜占庭帝国 B.俄罗斯帝国 C.阿拉伯帝国 D.奥斯曼帝国

8.在拜占庭文化中,《荷马史诗》的诗篇和寓意被基督教神学家改造,其故事失去了多神教的色彩,着重传达了基督教的信念,基督徒的价值观也被植入其中。这反映了

A.基督教文化根植于古希腊的文化之中

B.古希腊文化是拜占庭文化的重要来源

C.拜占庭帝国统治者重视本国文化发展

D.基督教的发展不利于希腊文化的传承

真题探析 模拟演练

1. [2021湖南,12,3分]早期的罗马法规定债的关系不可转移,后来罗马法采用替代制度,即指定或准许他人替代原债权人或原债务人,以实现债权或债务在不同主体间转移。这一转变( )

A. 动摇了保护私产的观念 B. 旨在保护奴隶主特权地位

C. 适应了商品经济的发展 D. 表明罗马法形成完整体系

2. [2021辽宁协作校联考]马渭源在《马克斯·韦伯与中西传统社会结构对比研究》中指出,西欧封建制下封臣的服从具有双重性:封臣的服从除了对领主个人化的服务外,他还必须服从“一种有关责任与荣誉的相当严格的法典”。这表明( )

A. 封建制下的权力具有绝对的专制性 B. 封臣具有法律规定的权利与义务

C. 封臣与领主之间关系具有契约特征 D. 封建领主对封臣具有绝对控制性

4. 《查士丁尼法学总论》是拜占庭帝国皇帝查士丁尼下令编写的一部法学著作。在开篇中就提出“正义是给予每个人他应得的部分的这种坚定而恒久的愿望”“法律的基本原则是:为人诚实,不损害别人,给予每个人他应得的部分”。据此可知,罗马法( )

A. 超越罗马发展水平 B. 实现了公平与正义

C. 利于推动社会和谐 D. 质疑道德的约束力

5. [2020山东潍坊期末]中古时期的西欧有一句谚语,“城市的空气使人自由”。“自由”是市民阶层的合法身份,农奴一旦进入城市,住满一年零一天,就获得市民身份,领主无权强迫他们变回农奴。这反映出( )

A. 农奴是城市的主要组成部分 B. 城市中人人都有自由的身份

C. 自治城市与封建势力的对峙 D. 封建领主势力遭到空前削弱

同课章节目录