5.2 土壤 教学设计

图片预览

文档简介

【教学课题】 5.2 土壤2 课型:新授课

主备: 审核: 时间:

知识目标:1.通过图片或影像材料掌握土壤在形成过程中各自然环境要素的作用。2.通过对土壤功能的认识,理解人类在生产、生活中对土壤资源合理利用和改造的方式,逐步树立可持续发展的观念。

【教学重点】通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素

【教学难点】通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素

【教学方法】课件演示法、学思结合法、合作探究法、讲练结合法

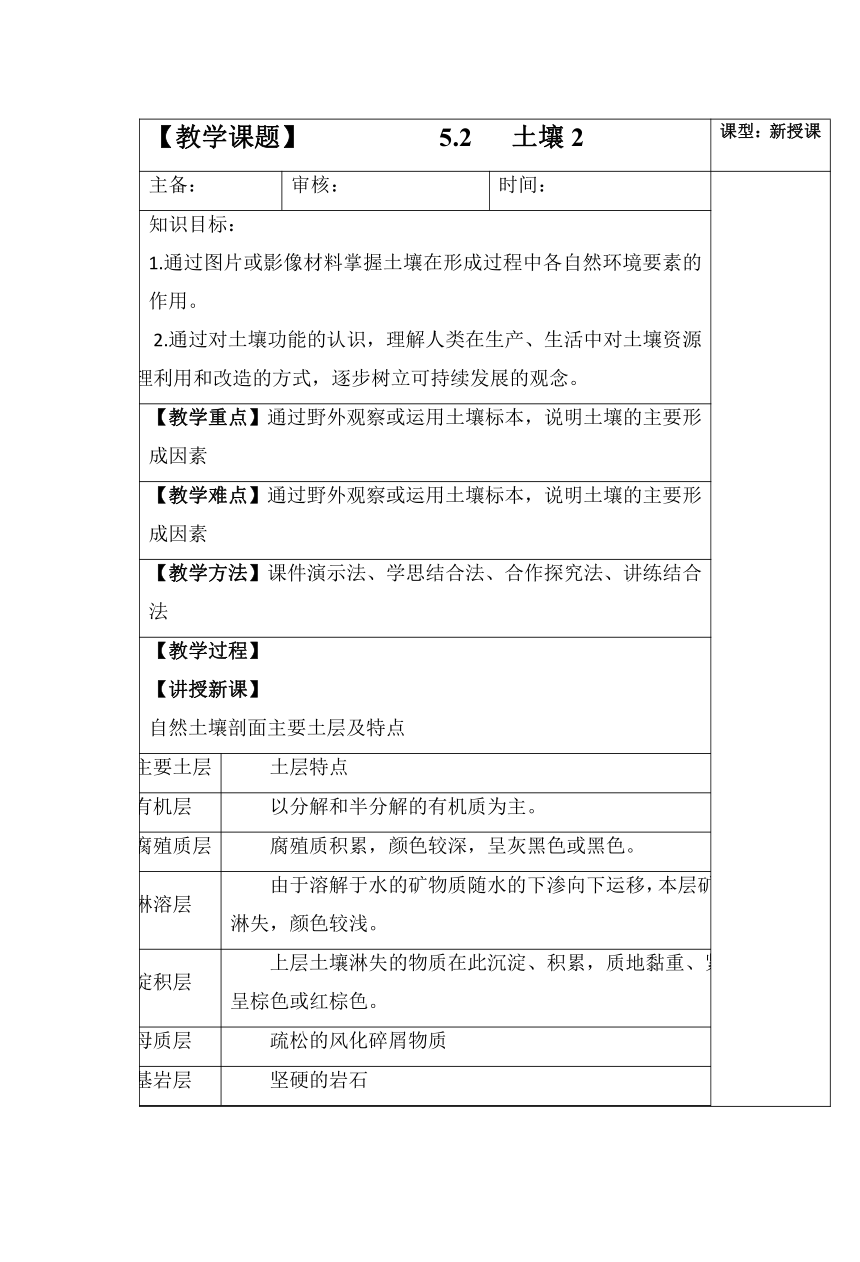

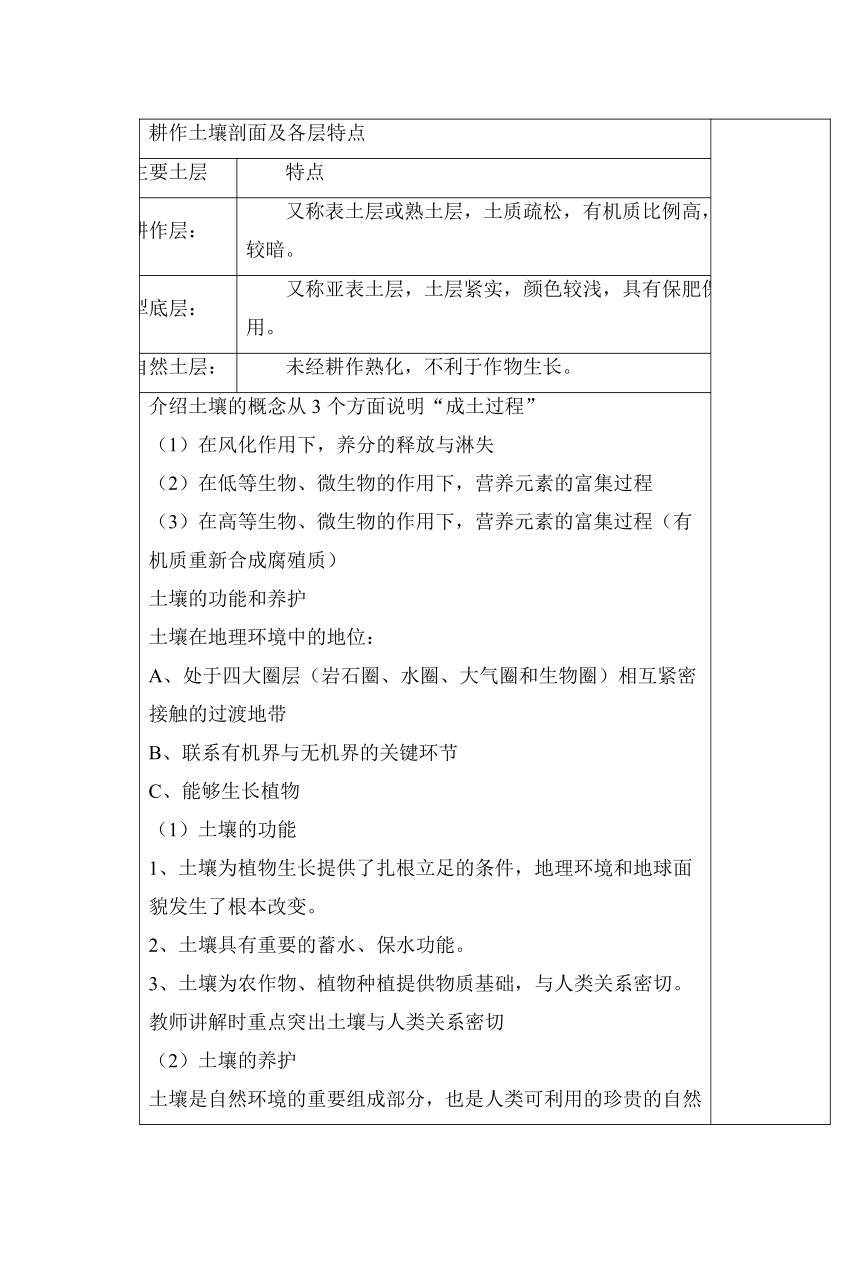

【教学过程】【讲授新课】自然土壤剖面主要土层及特点主要土层土层特点有机层以分解和半分解的有机质为主。腐殖质层腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色。淋溶层由于溶解于水的矿物质随水的下渗向下运移,本层矿物质淋失,颜色较浅。淀积层上层土壤淋失的物质在此沉淀、积累,质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色。母质层疏松的风化碎屑物质基岩层坚硬的岩石耕作土壤剖面及各层特点主要土层特点耕作层:又称表土层或熟土层,土质疏松,有机质比例高,颜色较暗。犁底层:又称亚表土层,土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用。自然土层:未经耕作熟化,不利于作物生长。介绍土壤的概念从3个方面说明“成土过程”(1)在风化作用下,养分的释放与淋失(2)在低等生物、微生物的作用下,营养元素的富集过程(3)在高等生物、微生物的作用下,营养元素的富集过程(有机质重新合成腐殖质)土壤的功能和养护土壤在地理环境中的地位:A、处于四大圈层(岩石圈、水圈、大气圈和生物圈)相互紧密接触的过渡地带B、联系有机界与无机界的关键环节C、能够生长植物(1)土壤的功能1、土壤为植物生长提供了扎根立足的条件,地理环境和地球面貌发生了根本改变。2、土壤具有重要的蓄水、保水功能。3、土壤为农作物、植物种植提供物质基础,与人类关系密切。教师讲解时重点突出土壤与人类关系密切(2)土壤的养护土壤是自然环境的重要组成部分,也是人类可利用的珍贵的自然资源。土壤功能的可持续性与农业,乃至人类社会的可持续发展息息相关。因此,合理利用和保护土壤资源,对人类生存和发展至关重要。(3)改良土壤通过课本“我国黄淮海平原盐碱地的综合治理”进行解释,进而升华土壤可以改良,但一定要注意方法,常用的有休耕、种植绿肥、作物轮作、广施农家肥等。通过表格进行土壤组成成分的比较,同时重点突出其与肥力的关系,既可作为拓展,又可解释引入提出的问题。【课堂检测】读图,回答(1)~(3)题。下图为各种成土因素作用示意图,读图回答(1)~(3)题。(1)土壤的形成过程中最活跃的因素是( )A.地形B.人类活动C.气候D.生物(2)有关气候与土壤的关系的说法,正确的是( )A.在寒冷的气候条件下,土壤中的有机质含量较少B.在常年温暖湿润的气候条件下,化学分解作用和微生物分解作用都较快C.在常年温暖湿润的气候条件下,土壤中的有机质含量较多D.气候只能直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度(3)陡峭的山坡上难以发育成深厚土壤的原因是( )A.地表疏松物质的迁移速度快B.地表疏松物质的侵蚀速率较慢C.光热条件差D.水分条件差解析:第(1)题,生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。第(2)题,在寒冷的气候条件下,土壤冻结时间长,化学分解和微生物分解作用缓慢,使有机质积累起来,因此土壤中有机质含量较多;在温暖湿润的气候条件下,植物生长旺盛,形成的枯枝落叶多,但化学分解和微生物分解都较快,因此土壤中的有机物含量较少;气候能够直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度,还能够通过影响岩石风化过程、外力地貌形态以及动植物和微生物的活动,间接地影响土壤的形成和发育。第(3)题,陡峭的山坡上,地表疏松物质的迁移速度快,很难发育成深厚土壤;在平坦的地方,地表疏松物质的侵蚀速率较慢,成土母质能在较稳定的气候、生物条件下逐渐发育成深厚的土壤。答案:(1)D(2)B(3)A

【板书设计】

【教学反思】

PAGE

主备: 审核: 时间:

知识目标:1.通过图片或影像材料掌握土壤在形成过程中各自然环境要素的作用。2.通过对土壤功能的认识,理解人类在生产、生活中对土壤资源合理利用和改造的方式,逐步树立可持续发展的观念。

【教学重点】通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素

【教学难点】通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素

【教学方法】课件演示法、学思结合法、合作探究法、讲练结合法

【教学过程】【讲授新课】自然土壤剖面主要土层及特点主要土层土层特点有机层以分解和半分解的有机质为主。腐殖质层腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色。淋溶层由于溶解于水的矿物质随水的下渗向下运移,本层矿物质淋失,颜色较浅。淀积层上层土壤淋失的物质在此沉淀、积累,质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色。母质层疏松的风化碎屑物质基岩层坚硬的岩石耕作土壤剖面及各层特点主要土层特点耕作层:又称表土层或熟土层,土质疏松,有机质比例高,颜色较暗。犁底层:又称亚表土层,土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用。自然土层:未经耕作熟化,不利于作物生长。介绍土壤的概念从3个方面说明“成土过程”(1)在风化作用下,养分的释放与淋失(2)在低等生物、微生物的作用下,营养元素的富集过程(3)在高等生物、微生物的作用下,营养元素的富集过程(有机质重新合成腐殖质)土壤的功能和养护土壤在地理环境中的地位:A、处于四大圈层(岩石圈、水圈、大气圈和生物圈)相互紧密接触的过渡地带B、联系有机界与无机界的关键环节C、能够生长植物(1)土壤的功能1、土壤为植物生长提供了扎根立足的条件,地理环境和地球面貌发生了根本改变。2、土壤具有重要的蓄水、保水功能。3、土壤为农作物、植物种植提供物质基础,与人类关系密切。教师讲解时重点突出土壤与人类关系密切(2)土壤的养护土壤是自然环境的重要组成部分,也是人类可利用的珍贵的自然资源。土壤功能的可持续性与农业,乃至人类社会的可持续发展息息相关。因此,合理利用和保护土壤资源,对人类生存和发展至关重要。(3)改良土壤通过课本“我国黄淮海平原盐碱地的综合治理”进行解释,进而升华土壤可以改良,但一定要注意方法,常用的有休耕、种植绿肥、作物轮作、广施农家肥等。通过表格进行土壤组成成分的比较,同时重点突出其与肥力的关系,既可作为拓展,又可解释引入提出的问题。【课堂检测】读图,回答(1)~(3)题。下图为各种成土因素作用示意图,读图回答(1)~(3)题。(1)土壤的形成过程中最活跃的因素是( )A.地形B.人类活动C.气候D.生物(2)有关气候与土壤的关系的说法,正确的是( )A.在寒冷的气候条件下,土壤中的有机质含量较少B.在常年温暖湿润的气候条件下,化学分解作用和微生物分解作用都较快C.在常年温暖湿润的气候条件下,土壤中的有机质含量较多D.气候只能直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度(3)陡峭的山坡上难以发育成深厚土壤的原因是( )A.地表疏松物质的迁移速度快B.地表疏松物质的侵蚀速率较慢C.光热条件差D.水分条件差解析:第(1)题,生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。第(2)题,在寒冷的气候条件下,土壤冻结时间长,化学分解和微生物分解作用缓慢,使有机质积累起来,因此土壤中有机质含量较多;在温暖湿润的气候条件下,植物生长旺盛,形成的枯枝落叶多,但化学分解和微生物分解都较快,因此土壤中的有机物含量较少;气候能够直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度,还能够通过影响岩石风化过程、外力地貌形态以及动植物和微生物的活动,间接地影响土壤的形成和发育。第(3)题,陡峭的山坡上,地表疏松物质的迁移速度快,很难发育成深厚土壤;在平坦的地方,地表疏松物质的侵蚀速率较慢,成土母质能在较稳定的气候、生物条件下逐渐发育成深厚的土壤。答案:(1)D(2)B(3)A

【板书设计】

【教学反思】

PAGE

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里