高中历史选择性必修1课件 第11课 中国古代的民主关系与对外交往(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史选择性必修1课件 第11课 中国古代的民主关系与对外交往(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

2022.9.27

第四单元 民族关系与国家关系

民族:一般泛指历史上形成的、处于不同社会发展阶段的各种人们共同体。

民族关系:是指民族与民族之间因政治、经济、文化、社会等方面的联系而形成的相互关系。

国家关系:是指国与国之间的关系。

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

【课标要求】

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

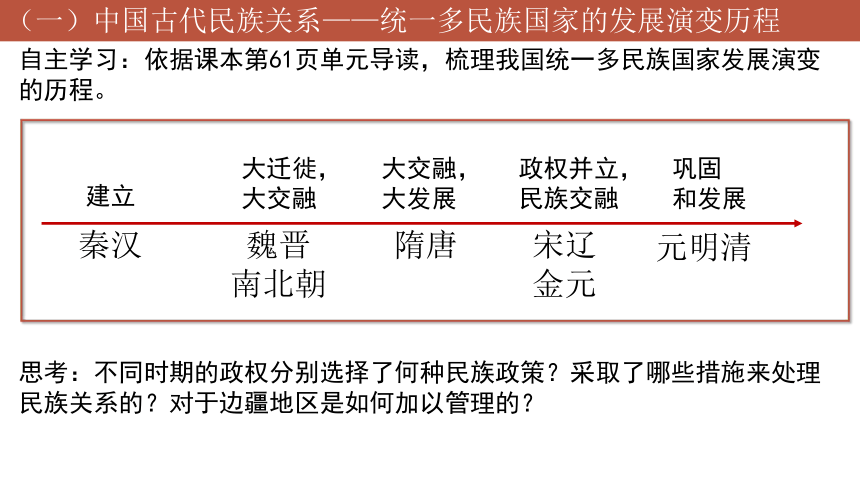

(一)中国古代民族关系——统一多民族国家的发展演变历程

自主学习:依据课本第61页单元导读,梳理我国统一多民族国家发展演变的历程。

秦汉

魏晋

南北朝

隋唐

宋辽金元

元明清

建立

大迁徙,大交融

大交融,大发展

政权并立,民族交融

巩固

和发展

思考:不同时期的政权分别选择了何种民族政策?采取了哪些措施来处理民族关系的?对于边疆地区是如何加以管理的?

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

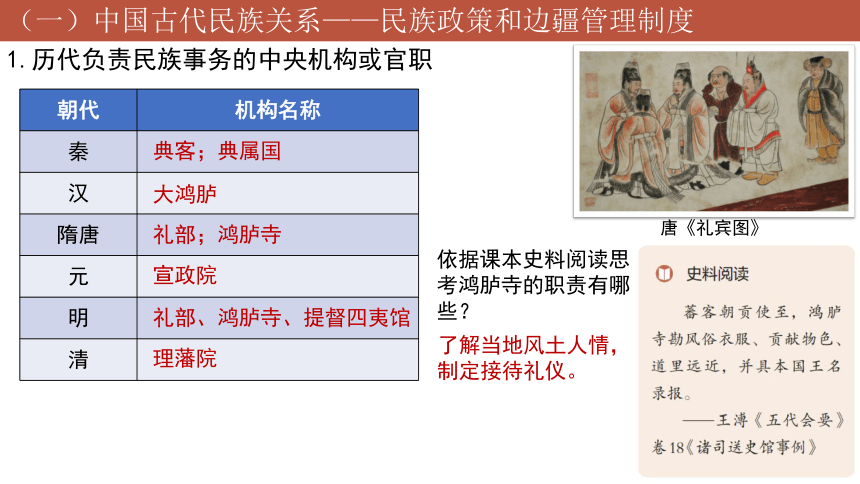

1.历代负责民族事务的中央机构或官职

朝代 机构名称

秦

汉

隋唐

元

明

清

典客;典属国

大鸿胪

礼部;鸿胪寺

宣政院

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

理藩院

唐《礼宾图》

依据课本史料阅读思考鸿胪寺的职责有哪些?

了解当地风土人情,制定接待礼仪。

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

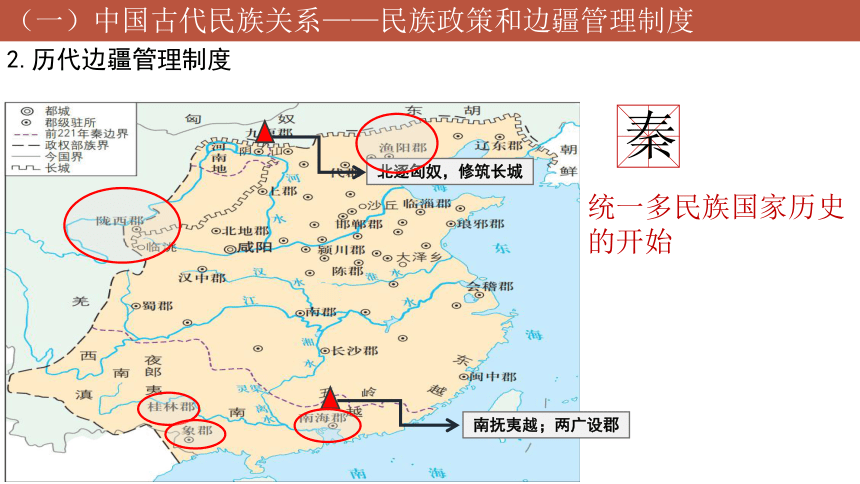

2.历代边疆管理制度

秦

北逐匈奴,修筑长城

南抚夷越;两广设郡

统一多民族国家历史的开始

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

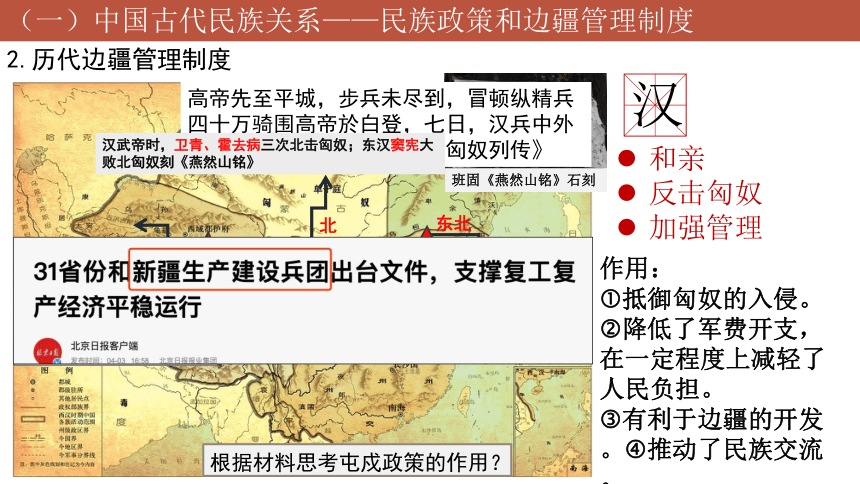

2.历代边疆管理制度

汉

和亲

反击匈奴

加强管理

北

西

东北

护乌桓校尉

班固《燕然山铭》石刻

根据材料思考屯戍政策的作用?

高帝先至平城,步兵未尽到,冒顿纵精兵四十万骑围高帝於白登,七日,汉兵中外不得相救饷。——《史记·匈奴列传》

汉武帝时,卫青、霍去病三次北击匈奴;东汉窦宪大败北匈奴刻《燕然山铭》

设“河西四郡”维系丝绸之路通畅;

西域都护府管理军政;

设置田官,戍卒屯田

作用:

保障供给,发展生产,维护边疆地区的统治,促进边疆开发。

作用:

抵御匈奴的入侵。

降低了军费开支,在一定程度上减轻了

人民负担。

有利于边疆的开发。 推动了民族交流。

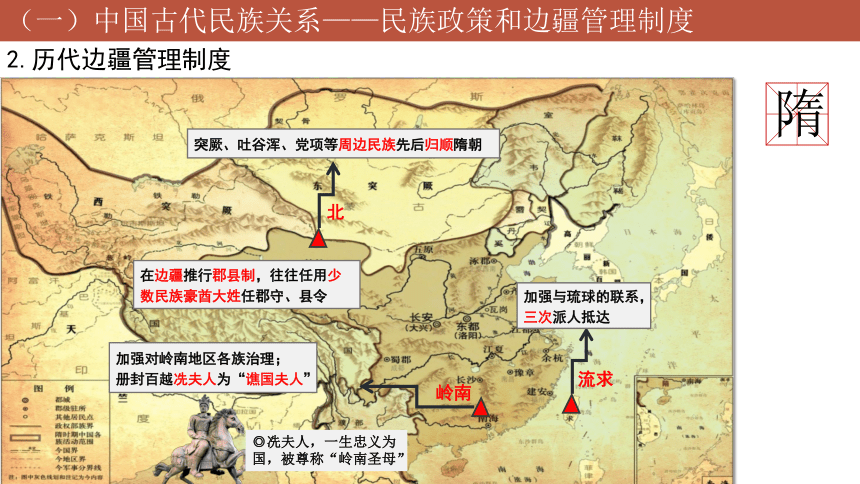

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

2.历代边疆管理制度

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归顺隋朝

北

岭南

加强对岭南地区各族治理;

册封百越冼夫人为“谯国夫人”

流求

加强与琉球的联系,三次派人抵达

在边疆推行郡县制,往往任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令

◎冼夫人,一生忠义为国,被尊称“岭南圣母”

隋

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

2.历代边疆管理制度

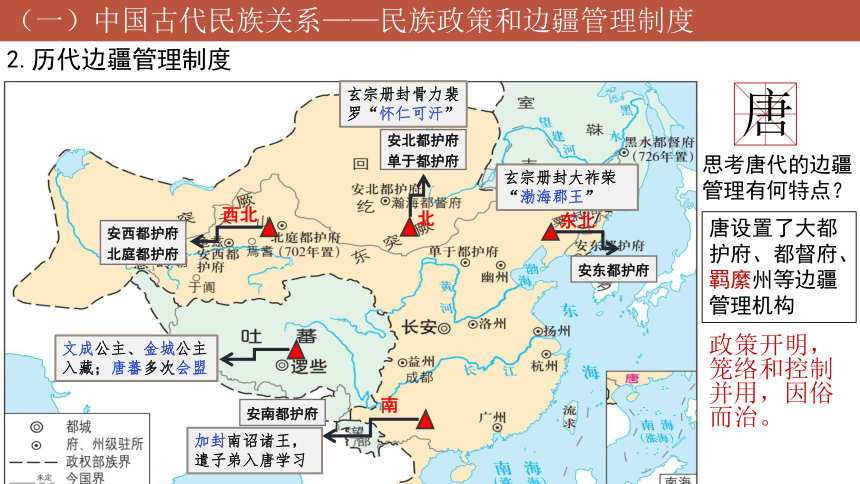

南

安南都护府

北

安北都护府

单于都护府

西北

安西都护府

北庭都护府

东北

安东都护府

唐设置了大都护府、都督府、羁縻州等边疆管理机构

加封南诏诸王,遣子弟入唐学习

文成公主、金城公主入藏;唐蕃多次会盟

玄宗册封大祚荣“渤海郡王”

玄宗册封骨力裴罗“怀仁可汗”

政策开明,笼络和控制并用,因俗而治。

唐

思考唐代的边疆管理有何特点?

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

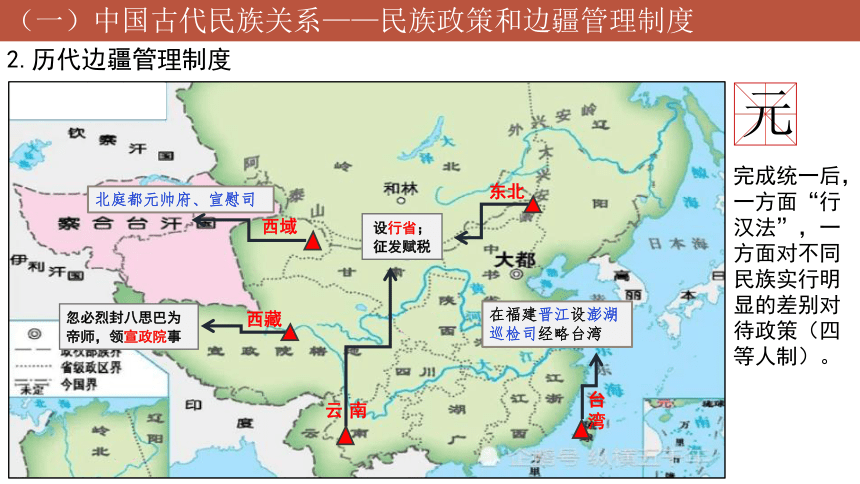

2.历代边疆管理制度

西域

北庭都元帅府、宣慰司

东北

云南

设行省;

征发赋税

西藏

忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事

台湾

在福建晋江设澎湖巡检司经略台湾

完成统一后,一方面“行汉法”,一方面对不同民族实行明显的差别对待政策(四等人制)。

元

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

2.历代边疆管理制度

鸭绿江

修长城,并沿线布置“九边”重镇;开放马市

西北

东北

设都司、卫、所,加强对女真等族的管理

设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫

西南

设土司

西藏

敕封“法王”,建立羁縻性质的都司等机构

乌思藏行都指挥使司

明朝卫所和土司的官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军队(羁縻性质)

军事防御的长城,为什么不能完全隔离长城内外的交流?

通过贡赐、茶马贸易进行经济交流

明

物质交流的需要,如茶马互市。

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

2.历代边疆管理制度

青海

西藏

办事大臣辖区

册封活佛

将军辖区

西南:改土归流

平漠西蒙古准噶尔部叛乱

土尔扈特部回归祖国

康熙平台湾1684台湾府

清

统一多民族国家的巩固和发展

【知识归纳】

概括中国古代各民族以哪些方式交往交流交融?

朝代 措施 趋势

秦汉

三国两晋南北朝 隋唐两宋 元明清 设置机构官职、战争、修长城、和亲、屯戍等

少数民族内迁、通婚杂居等

设置机构官职、战争、册封、和亲、交流学习等

设置机构官职、战争、册封、修长城筑九边、开展贸易、联姻、改土归流等

统一的多民族国家不断巩固发展

中国历代均重视对边疆的治理。兴起于元朝的土司制度,是对秦朝至唐宋时期中央政府在少数民族地区实行的羁縻政策的重大完善。这一政策主要实行在西南地区。明清承元制,雍正还发展了唐太宗的思想,主张“中国自古一统”,内地和边疆没有“华夷中外之分”。明清把大部分土司的品级从三四级降到五级,土司职位世袭。元朝规定继承应该得到中央批准,明朝要求继承人须到中央政府履行手续,清朝进一步规范了人选范围。明清时期,持续大规模地改土归流(改土司制度为内地的郡县制),成效显著。在此过程中,各地措施有所差异,更非“一概更张”,如广西已基本完成、川滇“土司尚留十之六七”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

古代中国边疆治理有何特点 试分析边疆治理对中国历史发展的意义。

特点:时间长,持续性强;政策相对稳定,不断完善;结合当地实际(因时因地制宜);民族关系相对平等。

意义:促进了民族交融、巩固了国家统一;有利于边疆地区的发展;是重要的制度创新,推动国家治理的优化。

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

南宋

唐朝

汉朝

元朝

(二)中国古代对外交往——对外交往的历程

判断四幅地图分别反映了哪一朝代对外交往的情况?并说明依据。

(二)中国古代对外交往——对外交往的历程

时间 交往史实

先秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。

开通海、陆丝绸之路(甘英奉西城都护班超之命出使大秦;光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚)。

裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏从南海郡出航到达赤土国;海路交流活跃。

与大食国接触,使包括造纸术在内的中国技术传到了阿拉伯地区;海路交流活跃;日本派遣唐使近20次(遣唐使井真成)。

海上丝路发达(北方陆路交通阻隔);广州、明州、泉州三大港口。

海路两路通道都很通畅;马可·波罗来华,后来留下《马可·波罗行纪》

闭关锁国;朝贡贸易;民间贸易和走私贸易屡禁不绝。

订立《尼布楚条约》;马戛尔尼使团来华;闭关锁国(只开放“十三行”)

思考:明清时期较之前代对外关系有何重大转变?

逐步闭关锁国,限制对外贸易,清朝对外关系开始缓慢转型。

(二)中国古代对外交往——对外交往的体制

“汉委(倭)奴国王”金印及印文

1784年出土于日本,现藏于日本福冈市博物馆

朝,就是指臣下觐见君主;贡,就是指臣下向君主献纳礼物。朝贡最早是先秦时期形成的天子与诸侯之间隶属关系的表现,但在秦汉以后被推广运用到处理与域外关系上,成为历代王朝处理对外关系的基本模式。汉朝时,中外交往中的“朝贡体制”便已形成。

思考:根据材料判断中国古代对外交往的基本体制是什么?这一体制有何特点?

朝贡体制

宗主——藩属

回赐——贡品

政治经济的双重内涵

根据材料概括朝贡体系的特点。

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体。

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

特点:①以中国为中心、以儒家价值为基础的国际关系体系; ②具有明显君、臣等级色彩; ③朝贡体系是一种双向需要; ④形成政治、经济和文化的多重联系; ⑤结构稳定,持续时间长。

(二)中国古代对外交往——对外交往的体制

(二)中国古代对外交往——对外交往的体制

以天朝上国自居,视其他国家为朝贡国,按朝贡仪式处理国与国的关系,妨碍了古代中国对外部世界的认识。在明初、清初实行海禁政策后,中国更是力求将对外贸易纳入“朝贡贸易”的范围,即使开放海禁,也会在时间、地点、人数上加以严格限制。统治者盲目自大、故步自封,使中国逐渐落后于世界潮流。

(马戛尔尼)在觐见皇帝的礼仪上,与中国官员之间产生了分歧,中国官员主张马戛尔尼在觐见皇帝时行双膝跪拜叩头的礼仪,而马戛尔尼坚持行单膝跪拜礼。……礼仪之争可以说只是马戛尔尼来华的一个插曲。马戛尔尼来华,代表英国提出派公使驻北京、租借中国舟山一小岛、中国开放通商口岸、降低关税、自由传教等五项要求。然而,当时的清朝政府仍然坚持在对外关系中实行朝贡体制,对外通商只开放广州、澳门等地,视马戛尔尼的出使为朝贡,视英王乔治三世送来的礼物为贡品,所以,即便没有礼仪之争的插曲,也决不会答应马戛尔尼的要求。乾隆皇帝在上谕中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。”

——《选必1教师用书》

依据材料,分析朝贡贸易带来的不利影响。

(二)中国古代对外交往

依据所学,概括中国古代对外交往的特点。(从形式、趋势、路线、内容分析)

1.交往形式以和平为主

汉朝丝绸之路,进行经济文化交流;唐朝以经济文化交流为主;宋代海外贸易。

2.由开放走向封闭

明清以前总体上以开放为主,明清时期,逐步走向闭关锁国。

3.由陆路为主转向海路为主

秦汉陆上丝绸之路→隋唐朝对外交通发达,海陆并举→宋元时期(海路为主)。

4.对外贸易与文化交流同步进行

汉朝丝织品传到西方,同时佛教传入中国;唐朝时中国和日本、新罗、印度的交往主要是经济文化交流;宋代对外交往主要以海外贸易为主,同时中国科技外传;明清从国外引进大量农作物。

谢

谢

聆

听

thank you

2022.9.27

第四单元 民族关系与国家关系

民族:一般泛指历史上形成的、处于不同社会发展阶段的各种人们共同体。

民族关系:是指民族与民族之间因政治、经济、文化、社会等方面的联系而形成的相互关系。

国家关系:是指国与国之间的关系。

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

【课标要求】

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

(一)中国古代民族关系——统一多民族国家的发展演变历程

自主学习:依据课本第61页单元导读,梳理我国统一多民族国家发展演变的历程。

秦汉

魏晋

南北朝

隋唐

宋辽金元

元明清

建立

大迁徙,大交融

大交融,大发展

政权并立,民族交融

巩固

和发展

思考:不同时期的政权分别选择了何种民族政策?采取了哪些措施来处理民族关系的?对于边疆地区是如何加以管理的?

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

1.历代负责民族事务的中央机构或官职

朝代 机构名称

秦

汉

隋唐

元

明

清

典客;典属国

大鸿胪

礼部;鸿胪寺

宣政院

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

理藩院

唐《礼宾图》

依据课本史料阅读思考鸿胪寺的职责有哪些?

了解当地风土人情,制定接待礼仪。

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

2.历代边疆管理制度

秦

北逐匈奴,修筑长城

南抚夷越;两广设郡

统一多民族国家历史的开始

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

2.历代边疆管理制度

汉

和亲

反击匈奴

加强管理

北

西

东北

护乌桓校尉

班固《燕然山铭》石刻

根据材料思考屯戍政策的作用?

高帝先至平城,步兵未尽到,冒顿纵精兵四十万骑围高帝於白登,七日,汉兵中外不得相救饷。——《史记·匈奴列传》

汉武帝时,卫青、霍去病三次北击匈奴;东汉窦宪大败北匈奴刻《燕然山铭》

设“河西四郡”维系丝绸之路通畅;

西域都护府管理军政;

设置田官,戍卒屯田

作用:

保障供给,发展生产,维护边疆地区的统治,促进边疆开发。

作用:

抵御匈奴的入侵。

降低了军费开支,在一定程度上减轻了

人民负担。

有利于边疆的开发。 推动了民族交流。

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

2.历代边疆管理制度

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归顺隋朝

北

岭南

加强对岭南地区各族治理;

册封百越冼夫人为“谯国夫人”

流求

加强与琉球的联系,三次派人抵达

在边疆推行郡县制,往往任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令

◎冼夫人,一生忠义为国,被尊称“岭南圣母”

隋

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

2.历代边疆管理制度

南

安南都护府

北

安北都护府

单于都护府

西北

安西都护府

北庭都护府

东北

安东都护府

唐设置了大都护府、都督府、羁縻州等边疆管理机构

加封南诏诸王,遣子弟入唐学习

文成公主、金城公主入藏;唐蕃多次会盟

玄宗册封大祚荣“渤海郡王”

玄宗册封骨力裴罗“怀仁可汗”

政策开明,笼络和控制并用,因俗而治。

唐

思考唐代的边疆管理有何特点?

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

2.历代边疆管理制度

西域

北庭都元帅府、宣慰司

东北

云南

设行省;

征发赋税

西藏

忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事

台湾

在福建晋江设澎湖巡检司经略台湾

完成统一后,一方面“行汉法”,一方面对不同民族实行明显的差别对待政策(四等人制)。

元

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

2.历代边疆管理制度

鸭绿江

修长城,并沿线布置“九边”重镇;开放马市

西北

东北

设都司、卫、所,加强对女真等族的管理

设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫

西南

设土司

西藏

敕封“法王”,建立羁縻性质的都司等机构

乌思藏行都指挥使司

明朝卫所和土司的官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军队(羁縻性质)

军事防御的长城,为什么不能完全隔离长城内外的交流?

通过贡赐、茶马贸易进行经济交流

明

物质交流的需要,如茶马互市。

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

2.历代边疆管理制度

青海

西藏

办事大臣辖区

册封活佛

将军辖区

西南:改土归流

平漠西蒙古准噶尔部叛乱

土尔扈特部回归祖国

康熙平台湾1684台湾府

清

统一多民族国家的巩固和发展

【知识归纳】

概括中国古代各民族以哪些方式交往交流交融?

朝代 措施 趋势

秦汉

三国两晋南北朝 隋唐两宋 元明清 设置机构官职、战争、修长城、和亲、屯戍等

少数民族内迁、通婚杂居等

设置机构官职、战争、册封、和亲、交流学习等

设置机构官职、战争、册封、修长城筑九边、开展贸易、联姻、改土归流等

统一的多民族国家不断巩固发展

中国历代均重视对边疆的治理。兴起于元朝的土司制度,是对秦朝至唐宋时期中央政府在少数民族地区实行的羁縻政策的重大完善。这一政策主要实行在西南地区。明清承元制,雍正还发展了唐太宗的思想,主张“中国自古一统”,内地和边疆没有“华夷中外之分”。明清把大部分土司的品级从三四级降到五级,土司职位世袭。元朝规定继承应该得到中央批准,明朝要求继承人须到中央政府履行手续,清朝进一步规范了人选范围。明清时期,持续大规模地改土归流(改土司制度为内地的郡县制),成效显著。在此过程中,各地措施有所差异,更非“一概更张”,如广西已基本完成、川滇“土司尚留十之六七”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

古代中国边疆治理有何特点 试分析边疆治理对中国历史发展的意义。

特点:时间长,持续性强;政策相对稳定,不断完善;结合当地实际(因时因地制宜);民族关系相对平等。

意义:促进了民族交融、巩固了国家统一;有利于边疆地区的发展;是重要的制度创新,推动国家治理的优化。

(一)中国古代民族关系——民族政策和边疆管理制度

南宋

唐朝

汉朝

元朝

(二)中国古代对外交往——对外交往的历程

判断四幅地图分别反映了哪一朝代对外交往的情况?并说明依据。

(二)中国古代对外交往——对外交往的历程

时间 交往史实

先秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。

开通海、陆丝绸之路(甘英奉西城都护班超之命出使大秦;光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚)。

裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏从南海郡出航到达赤土国;海路交流活跃。

与大食国接触,使包括造纸术在内的中国技术传到了阿拉伯地区;海路交流活跃;日本派遣唐使近20次(遣唐使井真成)。

海上丝路发达(北方陆路交通阻隔);广州、明州、泉州三大港口。

海路两路通道都很通畅;马可·波罗来华,后来留下《马可·波罗行纪》

闭关锁国;朝贡贸易;民间贸易和走私贸易屡禁不绝。

订立《尼布楚条约》;马戛尔尼使团来华;闭关锁国(只开放“十三行”)

思考:明清时期较之前代对外关系有何重大转变?

逐步闭关锁国,限制对外贸易,清朝对外关系开始缓慢转型。

(二)中国古代对外交往——对外交往的体制

“汉委(倭)奴国王”金印及印文

1784年出土于日本,现藏于日本福冈市博物馆

朝,就是指臣下觐见君主;贡,就是指臣下向君主献纳礼物。朝贡最早是先秦时期形成的天子与诸侯之间隶属关系的表现,但在秦汉以后被推广运用到处理与域外关系上,成为历代王朝处理对外关系的基本模式。汉朝时,中外交往中的“朝贡体制”便已形成。

思考:根据材料判断中国古代对外交往的基本体制是什么?这一体制有何特点?

朝贡体制

宗主——藩属

回赐——贡品

政治经济的双重内涵

根据材料概括朝贡体系的特点。

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体。

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

特点:①以中国为中心、以儒家价值为基础的国际关系体系; ②具有明显君、臣等级色彩; ③朝贡体系是一种双向需要; ④形成政治、经济和文化的多重联系; ⑤结构稳定,持续时间长。

(二)中国古代对外交往——对外交往的体制

(二)中国古代对外交往——对外交往的体制

以天朝上国自居,视其他国家为朝贡国,按朝贡仪式处理国与国的关系,妨碍了古代中国对外部世界的认识。在明初、清初实行海禁政策后,中国更是力求将对外贸易纳入“朝贡贸易”的范围,即使开放海禁,也会在时间、地点、人数上加以严格限制。统治者盲目自大、故步自封,使中国逐渐落后于世界潮流。

(马戛尔尼)在觐见皇帝的礼仪上,与中国官员之间产生了分歧,中国官员主张马戛尔尼在觐见皇帝时行双膝跪拜叩头的礼仪,而马戛尔尼坚持行单膝跪拜礼。……礼仪之争可以说只是马戛尔尼来华的一个插曲。马戛尔尼来华,代表英国提出派公使驻北京、租借中国舟山一小岛、中国开放通商口岸、降低关税、自由传教等五项要求。然而,当时的清朝政府仍然坚持在对外关系中实行朝贡体制,对外通商只开放广州、澳门等地,视马戛尔尼的出使为朝贡,视英王乔治三世送来的礼物为贡品,所以,即便没有礼仪之争的插曲,也决不会答应马戛尔尼的要求。乾隆皇帝在上谕中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。”

——《选必1教师用书》

依据材料,分析朝贡贸易带来的不利影响。

(二)中国古代对外交往

依据所学,概括中国古代对外交往的特点。(从形式、趋势、路线、内容分析)

1.交往形式以和平为主

汉朝丝绸之路,进行经济文化交流;唐朝以经济文化交流为主;宋代海外贸易。

2.由开放走向封闭

明清以前总体上以开放为主,明清时期,逐步走向闭关锁国。

3.由陆路为主转向海路为主

秦汉陆上丝绸之路→隋唐朝对外交通发达,海陆并举→宋元时期(海路为主)。

4.对外贸易与文化交流同步进行

汉朝丝织品传到西方,同时佛教传入中国;唐朝时中国和日本、新罗、印度的交往主要是经济文化交流;宋代对外交往主要以海外贸易为主,同时中国科技外传;明清从国外引进大量农作物。

谢

谢

聆

听

thank you

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理