9.1《念奴娇?赤壁怀古》课件31张(共31张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 9.1《念奴娇?赤壁怀古》课件31张(共31张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-20 22:46:32 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

念奴娇 赤壁怀古

苏轼

导入

他,频遭贬谪, 一生历典八州,身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂,他说:“此心安处是吾乡。”他,被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见识了人间万千丑态,却说:“眼前见天下无一个不是好人。”这样描述他的一生:“载歌载舞,深得其乐” 。

苏轼

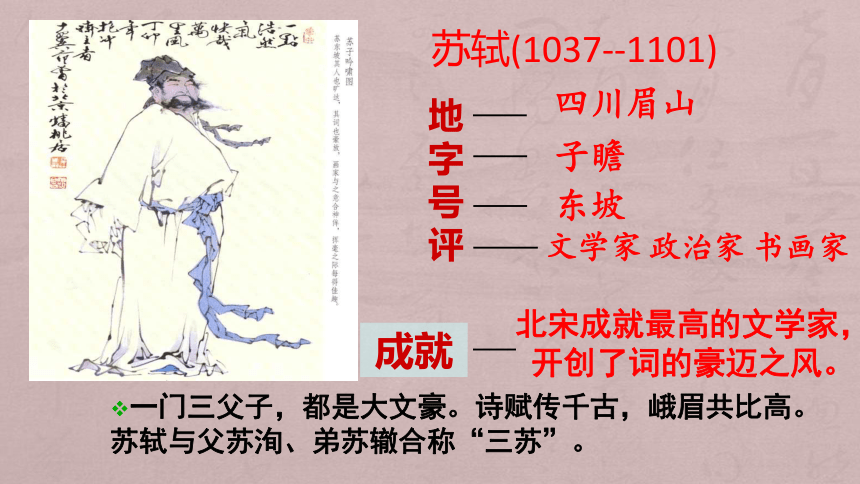

地

字

号

评

成就

四川眉山

子瞻

东坡

文学家

政治家

书画家

北宋成就最高的文学家,开创了词的豪迈之风。

一门三父子,都是大文豪。诗赋传千古,峨眉共比高。苏轼与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。

苏轼(1037--1101)

散文:发展了欧阳修平易舒缓的文风,与欧阳修并称“欧苏”, 与“韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”

诗歌:代表北宋诗的最高成就,与黄庭坚并称“苏黄”。

词:开“豪放派”的先河,与辛弃疾并称“苏辛”。

书法:自成一家,长于行书、楷书,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。

绘画:开创了湖州画派。善画枯木怪石,主张神似。

京城---杭州---密州---徐州---湖州---黄州--登州—扬州--定州--惠州---儋州

坎坷的一生(仕途坎坷:乌台诗案)

元丰二年遭遇宋代第一起文字狱——“乌台诗案”,被贬为黄州团练副使。

宋哲宗元佑元年,旧党当权,召还为翰林学士;新党再度秉政后,又贬惠州,再贬儋州(今海南儋县),后死于常州。

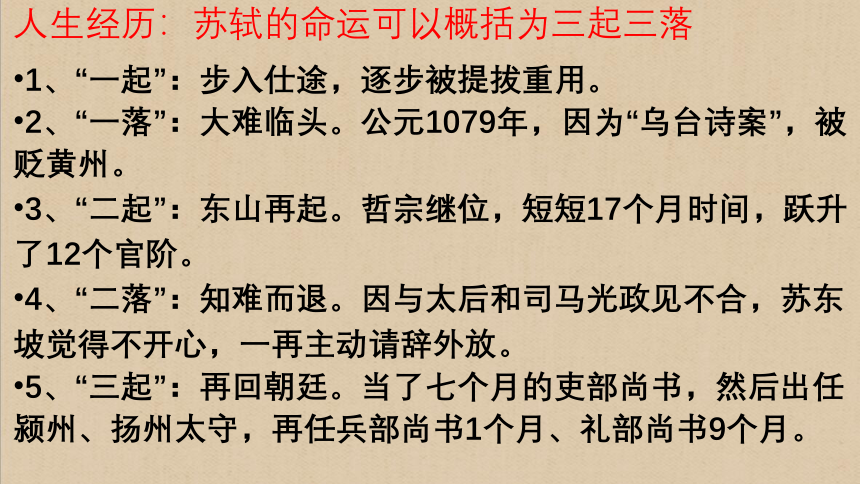

1、“一起”:步入仕途,逐步被提拔重用。

2、“一落”:大难临头。公元1079年,因为“乌台诗案”,被贬黄州。

3、“二起”:东山再起。哲宗继位,短短17个月时间,跃升了12个官阶。

4、“二落”:知难而退。因与太后和司马光政见不合,苏东坡觉得不开心,一再主动请辞外放。

5、“三起”:再回朝廷。当了七个月的吏部尚书,然后出任颍州、扬州太守,再任兵部尚书1个月、礼部尚书9个月。

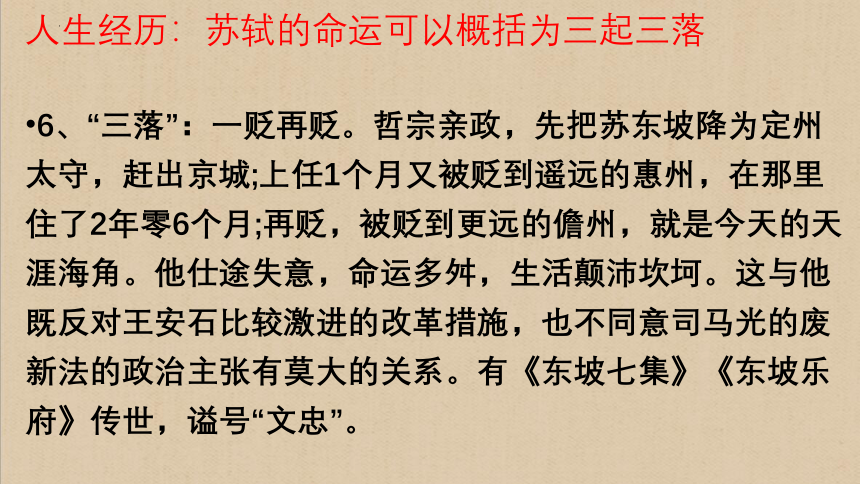

人生经历:苏轼的命运可以概括为三起三落

6、“三落”:一贬再贬。哲宗亲政,先把苏东坡降为定州太守,赶出京城;上任1个月又被贬到遥远的惠州,在那里住了2年零6个月;再贬,被贬到更远的儋州,就是今天的天涯海角。他仕途失意,命运多舛,生活颠沛坎坷。这与他既反对王安石比较激进的改革措施,也不同意司马光的废新法的政治主张有莫大的关系。有《东坡七集》《东坡乐府》传世,谥号“文忠”。

人生经历:苏轼的命运可以概括为三起三落

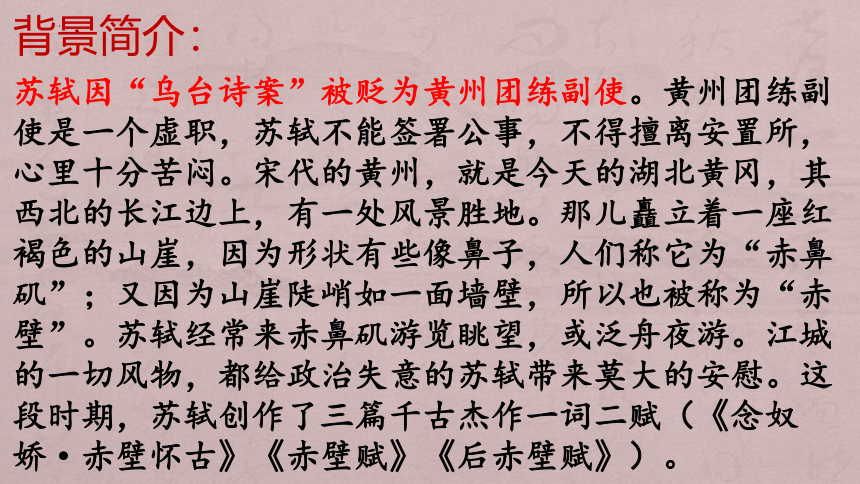

苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。黄州团练副使是一个虚职,苏轼不能签署公事,不得擅离安置所,心里十分苦闷。宋代的黄州,就是今天的湖北黄冈,其西北的长江边上,有一处风景胜地。那儿矗立着一座红褐色的山崖,因为形状有些像鼻子,人们称它为“赤鼻矶”;又因为山崖陡峭如一面墙壁,所以也被称为“赤壁”。苏轼经常来赤鼻矶游览眺望,或泛舟夜游。江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来莫大的安慰。这段时期,苏轼创作了三篇千古杰作一词二赋(《念奴娇·赤壁怀古》《赤壁赋》《后赤壁赋》)。

背景简介:

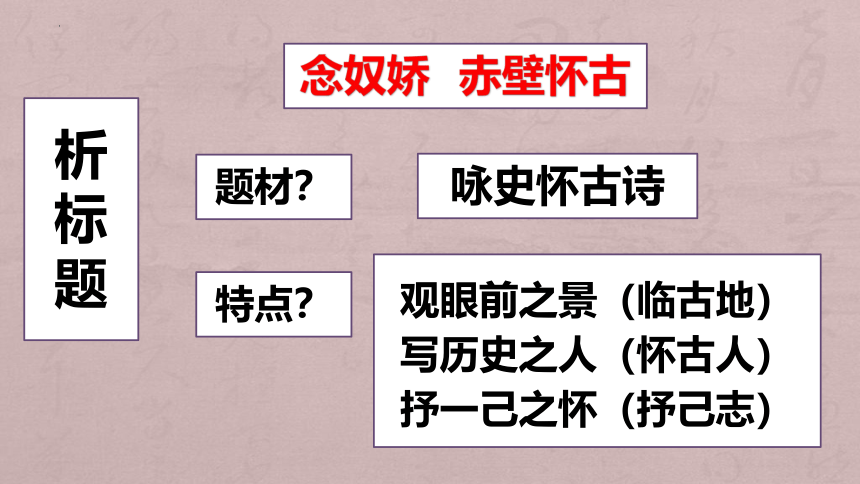

析

标

题

念奴娇 赤壁怀古

题材?

咏史怀古诗

特点?

观眼前之景(临古地)

写历史之人(怀古人)

抒一己之怀(抒己志)

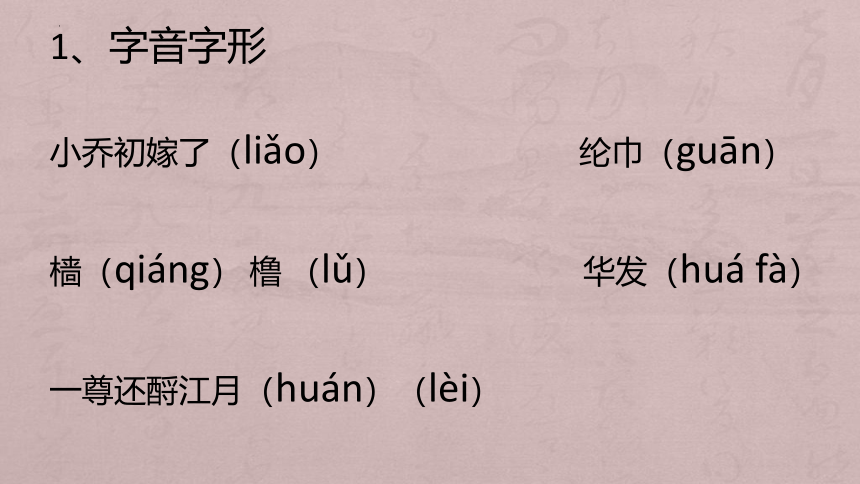

小乔初嫁了(liǎo) 纶巾(guān)

樯(qiáng) 橹 (lǔ) 华发(huá fà)

一尊还酹江月(huán)(lèi)

1、字音字形

风流:杰出的。

雄姿英发:意思是姿容威武雄壮。

樯橹:代指曹操的战船。樯,挂帆的桅杆。橹,一种摇船的浆。

羽扇纶巾:意思是拿着羽毛扇子,戴着青丝绶的头巾。形容态度从容。

2、释义

大江/东去,浪/淘尽↘ ,千古/风流/人物。故垒西边,人道是↘,三国/周郎/赤壁↘ 。乱石/穿空↗ ,惊涛/拍岸↗ ,卷起/千堆雪↘。江山如画,一时/多少↘豪杰。

遥想/公瑾当年,小乔/初嫁了,雄姿/英发。羽扇纶巾,谈笑间, 樯橹/灰飞烟灭。故国/神游, 多情/应笑我,早生/华发↘。人生如梦,一尊/还酹/江月。

诵

读

感

知

诵

读

感

知

这首词的上下片内容侧重点有什么不同?

上片——写景

下片——怀人

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。” 营造一种怎样的意境?在全词中起到什么作用?

开头两句,融时间与空间于一体,营造了开阔高远、大气磅礴,气势非凡的意境,奠定了全词的豪放基调。

分

析

鉴

赏

临古地——写眼前之景

找出描写赤壁之景的句子,说一说诗人为我们描绘了一幅怎样的图景?

意象:

图景:

大江、故垒、乱石、惊涛、千堆雪、江山等意象

描绘了一幅雄伟壮美的赤壁美景图。

1.“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”中哪些词的运用富有表现力?请简要分析。

“穿”“拍”“卷”三个动词,非常富有表现力,形象地传达了赤壁两岸悬崖绝壁、直插云霄的形态,惊涛拍岸所发出的巨大的涛声,以及像千堆雪一样汹涌的波涛的情状。寥寥 13 字,绘声、绘形、绘色,写出了赤壁壮丽的景色。

上阙赏析

赤壁美景的特点是:

“ 雄奇” 。

乱:岩石山崖险怪

穿:山崖陡峭高峻

惊:江水之汹涌

拍:惊涛骇浪力度之大

卷:波涛巨大的力量

渲染磅礴

宏伟的气势

夸张 、对偶

比喻、 拟人

多个角度结合(形、声、色)

分

析

鉴

赏

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪” 用了什么修辞手法?描绘了怎样的画面?

面对大江奇景,词人触景生情,发出深沉的感慨:

江山如画,一时多少豪杰。

分

析

鉴

赏

思考:“江山如画,一时多少豪杰”在上下片中起什么作用?

明确:①过渡/承上启下。

②“江山如画”承上,“一时多少豪杰”启下,由壮景过渡到述人,十分自然。

③“一时多少豪杰”是虚写,既照应了开头“千古风流人物”,又为下片写周瑜作了铺垫。

分

析

鉴

赏

下阕是如何刻画周瑜的形象的?刻画了他怎样的形象?

小乔初嫁了——

谈笑间,樯橹灰飞

烟灭——

婚姻状况:幸福美满,春风得意

(美女衬英雄)

长相装扮:英俊潇洒、

儒雅倜傥

作战能力:指挥若定、

非凡战绩

雄姿英发,羽扇

纶巾——

塑造了年轻得意,儒将风流,从容潇洒,指挥若定的年轻将领的形象。

怀古人—写历史之人

侧面描写

正面描写

下阕赏析

①正侧面相结合。

“小乔初嫁了”侧面描写,从生活细事上烘托周瑜的年轻得意;

“雄姿英发,羽扇纶巾”正面描写,从肖像仪态上描写周瑜装束儒雅,风度翩翩,反映出了他对这次战争成竹在胸,稳操胜券。

“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”正面描写出他出色的军事才能,运筹帷幄。

②周瑜形象:年轻得意,儒将风流,从容潇洒,指挥若定。

下阕是如何刻画周瑜的形象的?刻画了他怎样的形象?

人物

年龄

婚姻

外貌

职位

际遇

苏轼和周瑜有哪些人生关联,(被贬)作者和周瑜的连接点在哪?

怀古伤己(对比):古人展抱负,建功业,得遂心愿,自己却因为某种原因被朝廷冷落或不能才尽其用。

47

爱妻亡故

早生华发

团练副使

功业未就

周瑜

34

幸福美满

英俊儒雅

东吴都督

功成名就

苏轼

怀古人——写历史之人

【抒己志】

聚焦“故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一尊还酹江月。”思考:词人借周瑜形象,抒发了怎样的情感?

1.表达了作者对周瑜不朽功业的仰慕,对自己壮志难酬的哀痛。

周瑜风流倜傥,又有雄才大略,建立了盖世奇功,而苏轼的人生理想就是能建功立业,一展宏图,所以在写景、咏史之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情。然而,追慕周瑜的英雄业绩也引发了自己的感伤。周瑜年轻有为,而自己年将半百,却贬谪黄州,功业无成,怀古思今,对比反差强烈,怎能不感慨万分?

2.表达了作者超越无奈现实的彻悟,走出心灵困境的旷达。

苏轼游赤壁而思周瑜,肯定有一种深深的失落感,壮志难酬之痛折磨着苏轼的心。但是苏轼毕竟是苏轼,面对无奈的现实,他并没有因此而消极,他要在对历史与人生的沉思中使自己从心灵困境中突围而出。

2.表达了作者超越无奈现实的彻悟,走出心灵困境的旷达。

开头“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”一句大江东去,岁月无情,淘空一切,无数英雄都如滚滚长江水一样一去不复返,一切如梦一般,甚至像周瑜这样建立了赫赫功业的英雄都无法摆脱宇宙自然的淘洗。那么我这样一个贬谪之人,又何必对自己的遭遇耿耿于怀,何必可笑地为“功名”二字烦恼而“早生华发”呢?既然功成名就如过眼云烟,又何必强求呢?

自然永恒而生命有限,何不寄情于明月清风,在大自然的怀抱中,求得心灵上的宁静,于是“一尊还酹江月”。

如何理解“人生如梦,一尊还酹江月”一句?是积极还是消极?

①“人生如梦,一尊还酹江月”,反映了理想与现实的矛盾,是诗人仕途坎坷、壮志难酬的悲叹和愤慨,在貌似自慰自解的言辞之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情。②积极。这里寄寓着作者入世、出世的双重矛盾心理,貌似“出世”—清静无为、超脱凡尘的老庄思想,实质是“入世”—渴望实现理想、建功立业。

题目为“赤壁怀古”,怀古包括哪些内容,“怀古”的目的是什么?

赤壁

(古战场)

(景-壮丽)

古人

周瑜

渴望建功立业

年岁已老,

壮志未酬

抒 怀

英雄

仰慕英雄

年轻有为

风流倜傥

古迹

借 古

借周瑜的功业,抒发自己功业无成、壮志难酬的感慨。

怀古伤己

怀古(周瑜):

情场,官场,战场,场场得意

伤己(苏轼):

黄州,惠州,儋州,州州失志

总结

《念奴娇 赤壁怀古》是公认的豪放派代表作,其“豪放”表现在哪些方面?

①.描绘壮丽之景。不仅写出了长江的非凡气势,而且融合概括了千古英雄的非凡业绩,将江山形胜与怀古之情融为一体,引发读者的历史联想。

②.刻画豪迈之人。上片将“周郎”与“赤壁”并称,肯定周瑜在赤壁之战中的关键作用,下片着力写他的才华和功勋,塑造一个指挥若定而从容闲雅的儒将形象,借称颂周瑜来抒发建功立业的壮志豪情。

③抒发壮志豪情。全词借称颂周瑜来抒发建功立业的壮志豪情

古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚韧不拔之志。

——苏轼

大千世界,既有晴天丽日、鲜花芳草,也有狂风暴雨、荆棘泥潭。有过失败,但我们愈挫愈勇;有过成功,但我们虚怀若谷。我们要真正做到 “不以物喜,不以己悲”;我们要像苏轼一样以博大的胸怀与坦然的态度去面对,关照人生,“回首向来萧瑟处,也无风雨也无晴”。

念奴娇 赤壁怀古

苏轼

导入

他,频遭贬谪, 一生历典八州,身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂,他说:“此心安处是吾乡。”他,被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见识了人间万千丑态,却说:“眼前见天下无一个不是好人。”这样描述他的一生:“载歌载舞,深得其乐” 。

苏轼

地

字

号

评

成就

四川眉山

子瞻

东坡

文学家

政治家

书画家

北宋成就最高的文学家,开创了词的豪迈之风。

一门三父子,都是大文豪。诗赋传千古,峨眉共比高。苏轼与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。

苏轼(1037--1101)

散文:发展了欧阳修平易舒缓的文风,与欧阳修并称“欧苏”, 与“韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”

诗歌:代表北宋诗的最高成就,与黄庭坚并称“苏黄”。

词:开“豪放派”的先河,与辛弃疾并称“苏辛”。

书法:自成一家,长于行书、楷书,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。

绘画:开创了湖州画派。善画枯木怪石,主张神似。

京城---杭州---密州---徐州---湖州---黄州--登州—扬州--定州--惠州---儋州

坎坷的一生(仕途坎坷:乌台诗案)

元丰二年遭遇宋代第一起文字狱——“乌台诗案”,被贬为黄州团练副使。

宋哲宗元佑元年,旧党当权,召还为翰林学士;新党再度秉政后,又贬惠州,再贬儋州(今海南儋县),后死于常州。

1、“一起”:步入仕途,逐步被提拔重用。

2、“一落”:大难临头。公元1079年,因为“乌台诗案”,被贬黄州。

3、“二起”:东山再起。哲宗继位,短短17个月时间,跃升了12个官阶。

4、“二落”:知难而退。因与太后和司马光政见不合,苏东坡觉得不开心,一再主动请辞外放。

5、“三起”:再回朝廷。当了七个月的吏部尚书,然后出任颍州、扬州太守,再任兵部尚书1个月、礼部尚书9个月。

人生经历:苏轼的命运可以概括为三起三落

6、“三落”:一贬再贬。哲宗亲政,先把苏东坡降为定州太守,赶出京城;上任1个月又被贬到遥远的惠州,在那里住了2年零6个月;再贬,被贬到更远的儋州,就是今天的天涯海角。他仕途失意,命运多舛,生活颠沛坎坷。这与他既反对王安石比较激进的改革措施,也不同意司马光的废新法的政治主张有莫大的关系。有《东坡七集》《东坡乐府》传世,谥号“文忠”。

人生经历:苏轼的命运可以概括为三起三落

苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。黄州团练副使是一个虚职,苏轼不能签署公事,不得擅离安置所,心里十分苦闷。宋代的黄州,就是今天的湖北黄冈,其西北的长江边上,有一处风景胜地。那儿矗立着一座红褐色的山崖,因为形状有些像鼻子,人们称它为“赤鼻矶”;又因为山崖陡峭如一面墙壁,所以也被称为“赤壁”。苏轼经常来赤鼻矶游览眺望,或泛舟夜游。江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来莫大的安慰。这段时期,苏轼创作了三篇千古杰作一词二赋(《念奴娇·赤壁怀古》《赤壁赋》《后赤壁赋》)。

背景简介:

析

标

题

念奴娇 赤壁怀古

题材?

咏史怀古诗

特点?

观眼前之景(临古地)

写历史之人(怀古人)

抒一己之怀(抒己志)

小乔初嫁了(liǎo) 纶巾(guān)

樯(qiáng) 橹 (lǔ) 华发(huá fà)

一尊还酹江月(huán)(lèi)

1、字音字形

风流:杰出的。

雄姿英发:意思是姿容威武雄壮。

樯橹:代指曹操的战船。樯,挂帆的桅杆。橹,一种摇船的浆。

羽扇纶巾:意思是拿着羽毛扇子,戴着青丝绶的头巾。形容态度从容。

2、释义

大江/东去,浪/淘尽↘ ,千古/风流/人物。故垒西边,人道是↘,三国/周郎/赤壁↘ 。乱石/穿空↗ ,惊涛/拍岸↗ ,卷起/千堆雪↘。江山如画,一时/多少↘豪杰。

遥想/公瑾当年,小乔/初嫁了,雄姿/英发。羽扇纶巾,谈笑间, 樯橹/灰飞烟灭。故国/神游, 多情/应笑我,早生/华发↘。人生如梦,一尊/还酹/江月。

诵

读

感

知

诵

读

感

知

这首词的上下片内容侧重点有什么不同?

上片——写景

下片——怀人

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。” 营造一种怎样的意境?在全词中起到什么作用?

开头两句,融时间与空间于一体,营造了开阔高远、大气磅礴,气势非凡的意境,奠定了全词的豪放基调。

分

析

鉴

赏

临古地——写眼前之景

找出描写赤壁之景的句子,说一说诗人为我们描绘了一幅怎样的图景?

意象:

图景:

大江、故垒、乱石、惊涛、千堆雪、江山等意象

描绘了一幅雄伟壮美的赤壁美景图。

1.“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”中哪些词的运用富有表现力?请简要分析。

“穿”“拍”“卷”三个动词,非常富有表现力,形象地传达了赤壁两岸悬崖绝壁、直插云霄的形态,惊涛拍岸所发出的巨大的涛声,以及像千堆雪一样汹涌的波涛的情状。寥寥 13 字,绘声、绘形、绘色,写出了赤壁壮丽的景色。

上阙赏析

赤壁美景的特点是:

“ 雄奇” 。

乱:岩石山崖险怪

穿:山崖陡峭高峻

惊:江水之汹涌

拍:惊涛骇浪力度之大

卷:波涛巨大的力量

渲染磅礴

宏伟的气势

夸张 、对偶

比喻、 拟人

多个角度结合(形、声、色)

分

析

鉴

赏

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪” 用了什么修辞手法?描绘了怎样的画面?

面对大江奇景,词人触景生情,发出深沉的感慨:

江山如画,一时多少豪杰。

分

析

鉴

赏

思考:“江山如画,一时多少豪杰”在上下片中起什么作用?

明确:①过渡/承上启下。

②“江山如画”承上,“一时多少豪杰”启下,由壮景过渡到述人,十分自然。

③“一时多少豪杰”是虚写,既照应了开头“千古风流人物”,又为下片写周瑜作了铺垫。

分

析

鉴

赏

下阕是如何刻画周瑜的形象的?刻画了他怎样的形象?

小乔初嫁了——

谈笑间,樯橹灰飞

烟灭——

婚姻状况:幸福美满,春风得意

(美女衬英雄)

长相装扮:英俊潇洒、

儒雅倜傥

作战能力:指挥若定、

非凡战绩

雄姿英发,羽扇

纶巾——

塑造了年轻得意,儒将风流,从容潇洒,指挥若定的年轻将领的形象。

怀古人—写历史之人

侧面描写

正面描写

下阕赏析

①正侧面相结合。

“小乔初嫁了”侧面描写,从生活细事上烘托周瑜的年轻得意;

“雄姿英发,羽扇纶巾”正面描写,从肖像仪态上描写周瑜装束儒雅,风度翩翩,反映出了他对这次战争成竹在胸,稳操胜券。

“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”正面描写出他出色的军事才能,运筹帷幄。

②周瑜形象:年轻得意,儒将风流,从容潇洒,指挥若定。

下阕是如何刻画周瑜的形象的?刻画了他怎样的形象?

人物

年龄

婚姻

外貌

职位

际遇

苏轼和周瑜有哪些人生关联,(被贬)作者和周瑜的连接点在哪?

怀古伤己(对比):古人展抱负,建功业,得遂心愿,自己却因为某种原因被朝廷冷落或不能才尽其用。

47

爱妻亡故

早生华发

团练副使

功业未就

周瑜

34

幸福美满

英俊儒雅

东吴都督

功成名就

苏轼

怀古人——写历史之人

【抒己志】

聚焦“故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一尊还酹江月。”思考:词人借周瑜形象,抒发了怎样的情感?

1.表达了作者对周瑜不朽功业的仰慕,对自己壮志难酬的哀痛。

周瑜风流倜傥,又有雄才大略,建立了盖世奇功,而苏轼的人生理想就是能建功立业,一展宏图,所以在写景、咏史之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情。然而,追慕周瑜的英雄业绩也引发了自己的感伤。周瑜年轻有为,而自己年将半百,却贬谪黄州,功业无成,怀古思今,对比反差强烈,怎能不感慨万分?

2.表达了作者超越无奈现实的彻悟,走出心灵困境的旷达。

苏轼游赤壁而思周瑜,肯定有一种深深的失落感,壮志难酬之痛折磨着苏轼的心。但是苏轼毕竟是苏轼,面对无奈的现实,他并没有因此而消极,他要在对历史与人生的沉思中使自己从心灵困境中突围而出。

2.表达了作者超越无奈现实的彻悟,走出心灵困境的旷达。

开头“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”一句大江东去,岁月无情,淘空一切,无数英雄都如滚滚长江水一样一去不复返,一切如梦一般,甚至像周瑜这样建立了赫赫功业的英雄都无法摆脱宇宙自然的淘洗。那么我这样一个贬谪之人,又何必对自己的遭遇耿耿于怀,何必可笑地为“功名”二字烦恼而“早生华发”呢?既然功成名就如过眼云烟,又何必强求呢?

自然永恒而生命有限,何不寄情于明月清风,在大自然的怀抱中,求得心灵上的宁静,于是“一尊还酹江月”。

如何理解“人生如梦,一尊还酹江月”一句?是积极还是消极?

①“人生如梦,一尊还酹江月”,反映了理想与现实的矛盾,是诗人仕途坎坷、壮志难酬的悲叹和愤慨,在貌似自慰自解的言辞之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情。②积极。这里寄寓着作者入世、出世的双重矛盾心理,貌似“出世”—清静无为、超脱凡尘的老庄思想,实质是“入世”—渴望实现理想、建功立业。

题目为“赤壁怀古”,怀古包括哪些内容,“怀古”的目的是什么?

赤壁

(古战场)

(景-壮丽)

古人

周瑜

渴望建功立业

年岁已老,

壮志未酬

抒 怀

英雄

仰慕英雄

年轻有为

风流倜傥

古迹

借 古

借周瑜的功业,抒发自己功业无成、壮志难酬的感慨。

怀古伤己

怀古(周瑜):

情场,官场,战场,场场得意

伤己(苏轼):

黄州,惠州,儋州,州州失志

总结

《念奴娇 赤壁怀古》是公认的豪放派代表作,其“豪放”表现在哪些方面?

①.描绘壮丽之景。不仅写出了长江的非凡气势,而且融合概括了千古英雄的非凡业绩,将江山形胜与怀古之情融为一体,引发读者的历史联想。

②.刻画豪迈之人。上片将“周郎”与“赤壁”并称,肯定周瑜在赤壁之战中的关键作用,下片着力写他的才华和功勋,塑造一个指挥若定而从容闲雅的儒将形象,借称颂周瑜来抒发建功立业的壮志豪情。

③抒发壮志豪情。全词借称颂周瑜来抒发建功立业的壮志豪情

古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚韧不拔之志。

——苏轼

大千世界,既有晴天丽日、鲜花芳草,也有狂风暴雨、荆棘泥潭。有过失败,但我们愈挫愈勇;有过成功,但我们虚怀若谷。我们要真正做到 “不以物喜,不以己悲”;我们要像苏轼一样以博大的胸怀与坦然的态度去面对,关照人生,“回首向来萧瑟处,也无风雨也无晴”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读