对环境的察觉同步练习

图片预览

文档简介

第2章 对环境的察觉同步练习

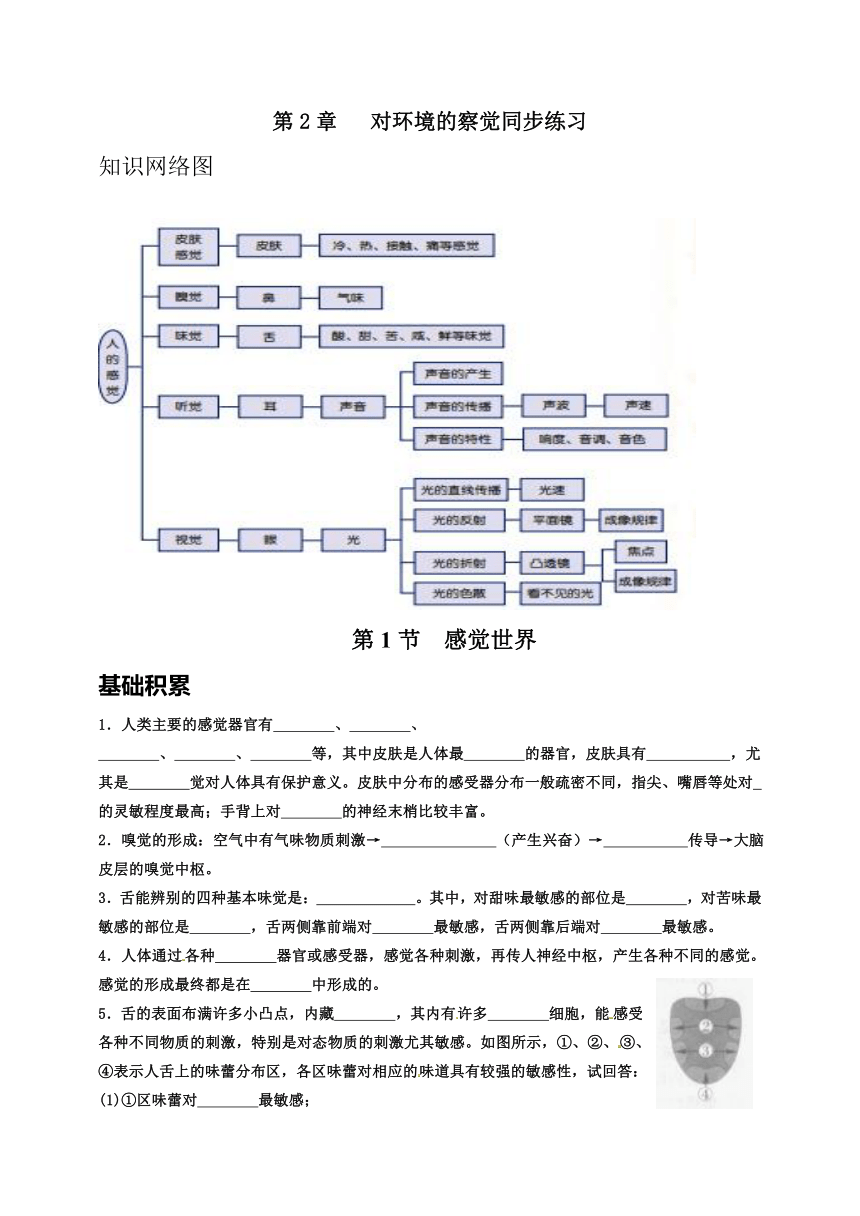

知识网络图

第1节 感觉世界

基础积累

1.人类主要的感觉器官有 、 、

、 、 等,其中皮肤是人体最 的器官,皮肤具有 ,尤其是 觉对人体具有保护意义。皮肤中分布的感受器分布一般疏密不同,指尖、嘴唇等处对 的灵敏程度最高;手背上对 的神经末梢比较丰富。

2.嗅觉的形成:空气中有气味物质刺激→ (产生兴奋)→ 传导→大脑皮层的嗅觉中枢。

3.舌能辨别的四种基本味觉是: 。其中,对甜味最敏感的部位是 ,对苦味最敏感的部位是 ,舌两侧靠前端对 最敏感,舌两侧靠后端对 最敏感。

4.人体通过各种 器官或感受器,感觉各种刺激,再传人神经中枢,产生各种不同的感觉。感觉的形成最终都是在 中形成的。

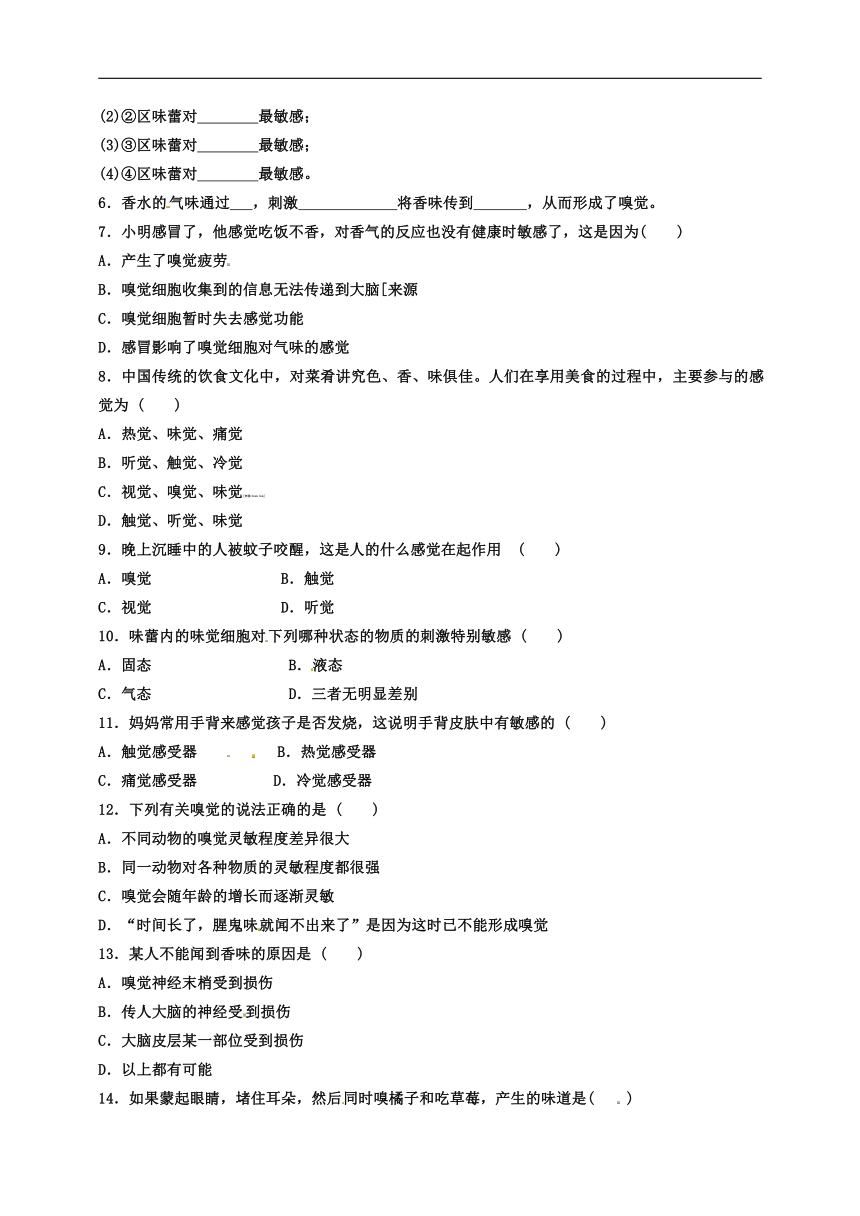

5.舌的表面布满许多小凸点,内藏 ,其内有许多 细胞,能感受各种不同物质的刺激,特别是对态物质的刺激尤其敏感。如图所示,①、②、③、④表示人舌上的味蕾分布区,各区味蕾对相应的味道具有较强的敏感性,试回答:

(1)①区味蕾对 最敏感;

(2)②区味蕾对 最敏感;

(3)③区味蕾对 最敏感;

(4)④区味蕾对 最敏感。

6.香水的气味通过 ,刺激 将香味传到 ,从而形成了嗅觉。

7.小明感冒了,他感觉吃饭不香,对香气的反应也没有健康时敏感了,这是因为( )

A.产生了嗅觉疲劳

B.嗅觉细胞收集到的信息无法传递到大脑[来源

C.嗅觉细胞暂时失去感觉功能

D.感冒影响了嗅觉细胞对气味的感觉

8.中国传统的饮食文化中,对菜肴讲究色、香、味俱佳。人们在享用美食的过程中,主要参与的感觉为 ( )

A.热觉、味觉、痛觉

B.听觉、触觉、冷觉

C.视觉、嗅觉、味觉[]

D.触觉、听觉、味觉

9.晚上沉睡中的人被蚊子咬醒,这是人的什么感觉在起作用 ( )

A.嗅觉 B.触觉

C.视觉 D.听觉

10.味蕾内的味觉细胞对下列哪种状态的物质的刺激特别敏感 ( )

A.固态 B.液态

C.气态 D.三者无明显差别

11.妈妈常用手背来感觉孩子是否发烧,这说明手背皮肤中有敏感的 ( )

A.触觉感受器 B.热觉感受器

C.痛觉感受器 D.冷觉感受器

12.下列有关嗅觉的说法正确的是 ( )

A.不同动物的嗅觉灵敏程度差异很大

B.同一动物对各种物质的灵敏程度都很强

C.嗅觉会随年龄的增长而逐渐灵敏

D.“时间长了,腥鬼味就闻不出来了”是因为这时已不能形成嗅觉

13.某人不能闻到香味的原因是 ( )

A.嗅觉神经末梢受到损伤

B.传人大脑的神经受到损伤

C.大脑皮层某一部位受到损伤

D.以上都有可能

14.如果蒙起眼睛,堵住耳朵,然后同时嗅橘子和吃草莓,产生的味道是( )

A.橘子味 B.草莓味

C.无味 D.橘子和草莓混合的味道

能力提升

15.人在感冒的时候, 的灵敏度会下降,此时味觉测试显示 (填“正常”或“不正常”),这说明 。

16.一块糖放在口中,一开始觉得不怎么甜,后来慢慢地越来越甜,这说明 。

17.通过实验,我们可以了解舌的不同部位对酸、甜、苦、咸的敏感区域:舌尖对 最敏感,舌侧前对 最敏感,舌根对 最敏感。在该实验中,测试完一种味道后,要 ,这是为了 。没有清水,会对这个实验结果造成什么影响? 。

18.甲、乙、丙三只脸盆依次装有热水、温水、冷水,把你的左手浸入甲盆,右手浸入丙盆,过一会儿同时放入乙盆,这是双手的感觉 ( )

A.两手都感觉温

B.左手感觉热、右手感觉冷

C.左手感觉冷、右手感觉热

D.两手都感觉热

19.在确定舌的哪些部位对甜、酸、苦、咸最为敏感的实验中,清水的用途是 ( )[]

A.漱口,去除牙齿中残留的食物渣

B.漱口,防止味道残留、混合而“串味”,影响实验结果

C.因为口干舌燥要润喉

D.一点用处都没有

20.俗话说“十指连心”。这是因为 ( )

A.手指皮肤特别薄

B.手指皮肤有丰富的运动神经末梢

C.手指皮肤毛细血管丰富

D.手指皮肤有丰富的感觉神经末梢

21.手指不小心被刀片划破后感到疼痛,感受器和痛觉形成的部位分别是( )

A.均在手指受伤处

B.分别在手指受伤处和受伤处附近

C.在手指受伤处和大脑

D.在手指受伤处和此处的神经末梢

22.吃棒冰时,人感觉冰凉,且舌头有点麻,这是由( )

A.舌的温度感觉引起的

B.舌的味觉引起的

C.舌的痛觉引起的

D.多种刺激综合作用后产生的感觉引起的

实践探究

18.(1)要探究的问题:皮肤的冷觉和热觉感受器究竟能感受到环境中的什么刺激?

(2)提出假设: 。

(3)设计实验方案: 。

(4)按设计好的实验步骤进行实验。

(5)你的结论是 。

中考链接

19、(2012.绍兴)你听到铃声走进教室。这个反射活动中感觉器所在的器官是( )

A、眼 B、口

C、耳 D、脚

益智园地

奇妙的耳朵

动物都有耳朵,但长的形状和位置不同。

水母能听到人听不到的次声波。它的伞形边缘长着像“耳朵”似的感受球,感受球里含有钙质的平衡小石。当风暴来临的时候,会产生一种次声波,水母靠这块小石早就听到了,于是就逃之夭夭。

许多昆虫的“耳朵”生长的位置都很奇特。苍蝇的听觉器官长在翅膀基部的后面;蝈蝈和蟋蟀的“耳朵”长在前足的小腿节上;蝉的“耳朵”却长在肚子下面。

鱼类有较好的听觉,也能利用声音来传递消息。鱼只有内耳,藏在头骨里面。鱼的侧线也有“听觉”作用,是鱼类的特殊听觉器官。

几乎所有的哺乳动物都有耳廓,能各自接收通过空气、地面或水里等传来的声波振动。蝙蝠、耳狐、土狼的耳廓很大,能够收听到极轻微的声音。猫的耳朵也很灵敏,当它在打盹时,总爱把

耳朵贴在前肢下方的地面,一旦有老鼠走动,它就会立即惊醒。

高等动物的耳朵,如家兔分为外耳、中耳、内耳三部分。外耳能够集音;中耳可把鼓膜接受的声波加以扩大和传播到内耳。内耳起到感音与平衡的作用。耳蜗管接受声波,由听神经传导至大脑皮层,引起听觉。

马的耳朵长有两扇大耳门。"大耳门"还能够转动方向,所以马能主动给来自前、后方的汽车让路。

兔子的耳朵长长的是为了探听四周的动静。

猫的耳朵很灵敏,当它打盹时,总爱把耳朵贴在前肢下方的地面,一旦老鼠走动,它就会立即惊醒。

鱼只有内耳,藏在头骨晨面,鱼的侧线也有“听觉”作用。

水母能听到人听不到的次声波,它的伞形边缘长着像“耳朵”似的感受球,里面含有平衡小石,水母靠这块小石听到次声波

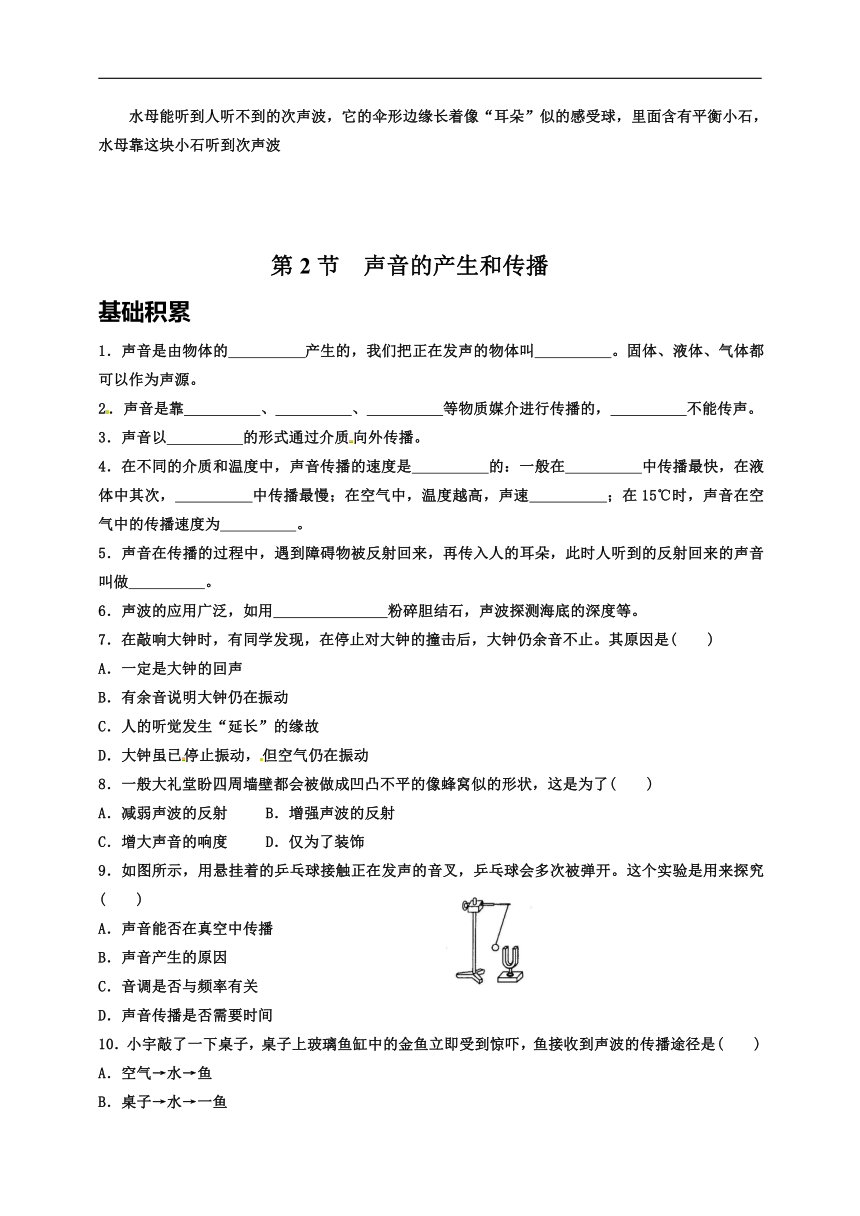

第2节 声音的产生和传播

基础积累

1.声音是由物体的 产生的,我们把正在发声的物体叫 。固体、液体、气体都可以作为声源。

2.声音是靠 、 、 等物质媒介进行传播的, 不能传声。

3.声音以 的形式通过介质向外传播。

4.在不同的介质和温度中,声音传播的速度是 的:一般在 中传播最快,在液体中其次, 中传播最慢;在空气中,温度越高,声速 ;在15℃时,声音在空气中的传播速度为 。

5.声音在传播的过程中,遇到障碍物被反射回来,再传入人的耳朵,此时人听到的反射回来的声音叫做 。

6.声波的应用广泛,如用 粉碎胆结石,声波探测海底的深度等。

7.在敲响大钟时,有同学发现,在停止对大钟的撞击后,大钟仍余音不止。其原因是( )

A.一定是大钟的回声

B.有余音说明大钟仍在振动

C.人的听觉发生“延长”的缘故

D.大钟虽已停止振动,但空气仍在振动

8.一般大礼堂盼四周墙壁都会被做成凹凸不平的像蜂窝似的形状,这是为了( )

A.减弱声波的反射 B.增强声波的反射

C.增大声音的响度 D.仅为了装饰

9.如图所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开。这个实验是用来探究( )

A.声音能否在真空中传播

B.声音产生的原因

C.音调是否与频率有关

D.声音传播是否需要时间

10.小宇敲了一下桌子,桌子上玻璃鱼缸中的金鱼立即受到惊吓,鱼接收到声波的传播途径是( )

A.空气→水→鱼

B.桌子→水→一鱼

C.桌子→空气→水→鱼

D.桌子→鱼缸→水→鱼

11.下列关于声音传播的说法中,不正确的是( )

A.声音在固体、液体中比在空气中传播得慢

B.学生听到老师的讲课声是靠空气传播的

C.“土电话”是靠固体传声的

D.真空是不能传声的[

12.以下各项中属于声音可以传递信息的是( )

①隆隆的雷声预示着一场可能降临的大雨;②声呐捕鱼;③超声波碎石;④B超探病;⑤用声波来清洗眼镜片;⑥用听诊器了解病人心、肺的情况

A.①⑤⑥ B.②③④

C.③⑤ D.①②④⑥

13.如图所示,把正在发声的闹钟放在玻璃罩内,闹钟和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料,逐渐抽出罩内的空气,闹钟的声音会逐渐变小,直至听不到声音,这个实验说明了( )

A.声音是由物体振动产生的[

B.声音必须通过介质才能传播

C.声波在玻璃罩中发生了反射

D.声波在传播过程中能量逐渐减少

14.下表列出了相同条件下不同物质密度及声音在其中传播的速度,根据表中提供的信息,可以得出的结论是( )

物质 空气 氧气 铝 铁 铅

物质的密度(千克/米3) 1.29 1.43 2700 7900 11300

声音传播的速度(米/秒) 330 316 5200 5000 1300

A.声音传播的速度随着物质密度的增大而增大

B.声音传播的速度随着物质密度的增大而减小

C.声音在金属中传播速度大于它在气体中传播速度

D.声音在金属中传播速度随金属密度的增大而增大

能力提升

15、旅游者进入两侧是峭壁的山谷,大喊一声后经2秒听到一侧峭壁反射回的声音;又经1秒听到另一侧峭壁反射的回声。求两峭壁间的距离约多远?(声速约344米/秒)

16、打靶时,靶与射击者之间距离为300米。射击后经过1.4秒开枪者听到击靶的声音,声速为340米/秒。求枪弹的平均飞行速度?

实践探究

17.声音与人的生活息息相关,为了认识声音,某班级的科学探究小组设计并进行了如下探究实验。

实验一:使正在发声的音叉接触水面,溅起了水花;

实验二:用细线把一个小铃铛悬挂在软木塞的下端,并置于烧瓶中,摇一摇烧瓶,会听到清晰的“叮当”声。然后取下软木塞,点燃酒精棉花球放入瓶中,待火熄灭后,迅速塞紧软木塞,再摇一摇烧瓶,听到瓶内小铃铛的响声比原来小很多。

(1)以上两个实验中,实验 表明发声物体在振动。

(2)另一个实验表明: 。

18.如图所示,小明和小敏用细棉线连接了两个纸杯制成了一个“土电话”。

(1)他们用“土电话”能实现10米间的通话,这表明 。

(2)相距同样远,讲话者以相同的响度讲话,如果改用细金属丝连接“土电话”,则听到的声音就大些。这一实验表明: 。

(3)如果用“土电话”时,另一个同学捏住棉线的某一部分,则听的一方就听不到声音了,这是由于 。

(4)如果在用“土电话”时,线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线 (填“能”或“不能”)听到对方的讲话。

中考链接

19、(2013 福州市)如图所示是用一根吸管做的笛子,在吸管上有五个孔,其中一个是吸孔。嘴对着吹孔吹,由于吸管内空气柱发生 产生笛声。

20、(2013无锡市)下列实验与实例,能说明声音产生条件的是( )

A、往鼓面上撒一些泡沫屑,敲鼓时泡沫屑会不停地跳动

B、美妙的歌声使人心情愉快,发动机的噪声使人心烦

C、邮局电话亭用玻璃制成,隔音效果比较好

D、月球上没有空气,宇航员只能通过无线电交谈

益智园地

声音排版

印刷,先要排版。人们花了30多年的时间不断改革,才使手工捡铅字发展到机械排版。50多年前,又制成了照相排字机,并且随后逐步实现了自动化。

自动照相排字机的排版过程,简单地说是:先用打孔机打出带字符的纸孔带,将纸孔带装入照相排字机后,即可由电子计算机自动排版。它的速度是很高的,每秒钟可排20个字。可是,打孔机的速度很慢,每秒钟只能打1个字,这就出现了“供不应求”的矛盾。

欧美一些国家采用光学识读头解决了这个矛盾。光学识读头首先对文稿进行光学扫描,并把文字符号变成机械语言,然后输入电子计算机自动排字。排字速度很快,可以达到每秒20个字。但是,光学识读头只能适应笔划少的西文,而对于笔划多的汉字还是一筹莫展。

声音排版的技术由此产生了,顾名思义,这是通过人的读音未进行排版。普遍认为这是目前一种先进的汉字排版技术。排版时,首先由训练有素的读稿工人朗读正文进行录音。朗读时,碰到同喜异字,如“贱”与“笺”,先要给一个“贝”或“竹”的偏旁信息,然后再读音;遇到同字异音,如“自行车”与“银行”的“行”字,应该统一发一种音。汉字和标点符号、西文微字,是分别处理后再加到录音带中去的。录音后由声音校正器对录音带进行校正。以上的文字信息处理完毕后,再用版面设计处理机合成文字信息和版面设计信息,并显示在显像屏上进行校对。经校对后,全部输出到排版中心 电子计算机的记忆装置,就可由电子计算机接通排字装置而进行高速排版了。

在国外,现在声音排版已达到比较成熟的实验阶段,几年后即可实际应用。这一技术的推广,必将给汉字排版带来令人鼓舞的改观。

第3节 耳和听觉

基础积累

1、看书打瞌睡,头部下垂时会立即惊醒。此过程中接受刺激的感受器是( )

A.鼓室和半规管

B.前庭和耳蜗

C.半规管和耳蜗

D.前庭和半规管

2、人耳能够听到声音的范围主要决定于声音的( )

A、响度 B、频率

C、音色 D、音调

3、对人类来说较理想的安静环境应( )

A、不超过50分贝 B、不超过70分贝

C、30—40分贝 D、不超过0分贝

4.用手掌托住耳廓后边,会感到前方传来的声音变大,这说明耳廓能够( )

A.产生声波 B.传递声波

C.收集声波 D.感受声波

5、关于噪声,下列说法中正确的是( )

A、声音是一种污染是公害

B、长期处在高噪声环境下会影响健康

C、噪声不会污染环境

D、以上说法均不对

6.用尖锐的器具挖耳朵可能会损伤( )

A.鼓膜 B.听觉中枢

C.耳廓 D.听神经

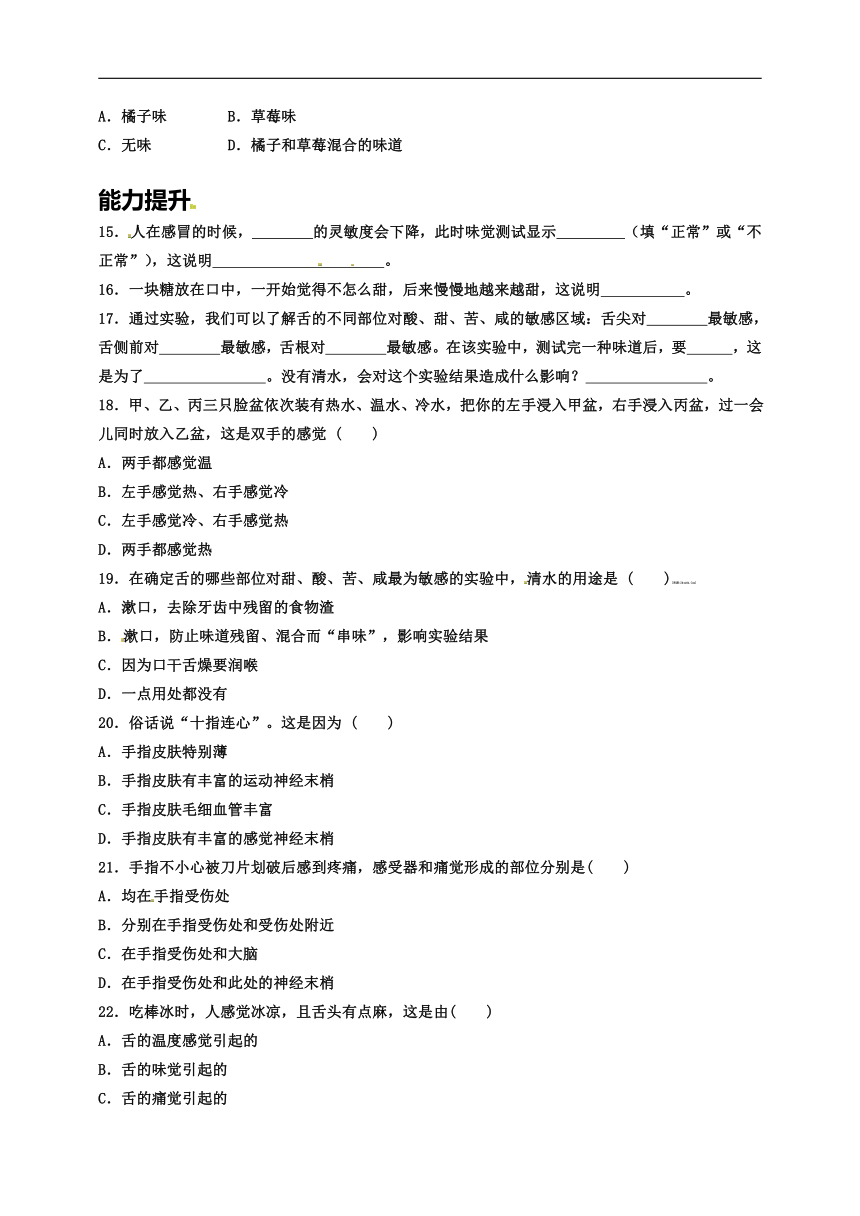

7.下图是人耳的结构图,请读图填空:

(1)①是 ;④是 ;⑤是 ;它们共同构成了 。

(2)⑦内有 感受器;⑧内有 感受器;这两类感受器神经纤维合在一起组成了听神经。

(3)声波引起鼓膜振动, 传到内耳。

(4)当飞机下降时乘客常要咀嚼糖果并不断吞咽,其目的是使 开放,使空气由咽通过咽鼓管进入鼓室,以保持鼓膜内外气压平衡。

8、从环保角度看,噪声是指凡是妨碍人们正常 、 和 的声音及对人们 的声音。

能力提升

9“引吭高歌”和“低声细语”,这里的“高”和“低”指的是( )

A、音调的高低 B、音色的好坏

C、响度的大小 D、上述说法都的道理

10生晕车、晕船等症状,其原因是( )

A.由于睡眠不足引起

B.小脑调节平衡的能力弱

C.躯体感觉中枢受到了过强的刺激

D.前庭和半规管受到过强或长时间的刺激

11.放爆竹和礼花时,你若在一旁观看,最好张开嘴或捂住耳朵、闭上嘴。这种做法主要是为了 ( )

A.保护耳蜗内的听觉感受器

B.保持鼓膜内外气压平衡

C.使咽鼓管张开,保护听小骨

D.防止听觉中枢受损伤

12、甲、乙两只昆虫飞行时,甲翅膀每秒振动200次,乙翅膀每秒振动10次,人能听到其飞行发声的是( )

A、甲 B、乙

C、都不能听到 D、都能听到

13.对某一声音,人的右耳中听到的声音比左耳强,则可判断( )

A.声源在人的左方

B.右耳先听到声音

C.两耳感受到振动的步调相同

D.两耳同时听到声音

14、养花人挑选花盆时,常常将花盆拎起后轻轻敲击它,根据敲击声来判断花盆是否有裂缝,他是根据声音三个特征中的 来进行判断的。

15、噪声是城市环境污染的一个主要来源,其中有三大部分:工业噪声、交通噪声、居民噪声。请你分别举出一个工业噪声和一个交通噪声的实例。工业噪声: ;交通噪声: 。

实践探究

16、在生活中,有人用眼睛看,更有人用耳朵“看”,因为声音向我们传递着很多信息。一位有经验的锅炉工发现,向瓶里灌开水,开始时,水的落差大、撞击力大、瓶里空气多,发出大声的并且低沉的“咚、咚”声。水将灌满时情况相反,发出小声的并且尖细的“吱、吱”声,则该工人判断灌水多少的依据是。-----------( )

A、音色和音调 B、音色

C、响度 D、响度和音调

你能简略地解释其原因吗?

。

18.同学们平常肯定会有这样的疑惑:为什么听录音机放出自己的录音,会觉得不像自己的声音,但是听别人录下的声音,却很像?(提示:可从声音传播到耳内的介质去考虑)

17、请你用所学知识来解释在一般情况下为什么女性声音尖而细,而男性声音低沉有力的原因。

。

19.某班级科学探究小组的同学就为什么要用两只耳听声音,建立了如下猜测:

①用两只耳听到的声音的响度大,可以听得更清楚;

②用两只耳听声音,可以辨别声源的方向;

③左耳听左边的声音,右耳听右边的声音。

(1)为了验证其猜测①的正确与否,同学们设计并做了如下实验:

在离同一声源同样远近的条件下,同一人用两只耳听声音,然后再用一只耳听声音(另一只耳道用耳塞塞住)。若猜测①是正确的,则实验结果应该是 。实验中同学们应用了科学探究中的 的方法。

(2)为了验证其猜测②的正确与否,同学们又做了实验且结果如下:

让一同学蒙上眼睛,用两只耳听某一声源发出的声音,结果该同学对声源的方位判断正确,然后改用一只耳听(声源换了方位),结果该同学对声源的方位判断错误。根据以上实验结果,可以断定猜测②是 。

中考链接

20.(2013.乐山)下列控制噪声的措施中,属于防止噪声产生的是: ( )

A.晚上休息时关闭房间的门窗

B.公共场所不要高声喧哗

C.街道上安装噪声监测仪

D.纺织车间的工作人员使用防噪声耳罩

21.(2013.山东菏泽)有一种新型声纹锁,只要主人说出事先设定的暗语就能把锁打开,如果换了其它人,即使说出暗语也打不开,这种声纹锁辨别声音的主要依据是 。

益智园地

处理耳朵误入异物

1.小飞虫入耳,用光线照射,并将另一个耳朵堵塞,闭上嘴,昆虫会自己爬出来。

2.误入的异物很小,可将耳朵朝地下,并轻轻摇头,异物便会出来。

3.易碎异物可捣碎后轻轻取出,再用棉花擦拭耳道。

4.进入耳道的昆虫可滴入酒精(95%)将其杀死后再剔除。

5.不能及时取出,送医院处理。

6如果异物为铁质小东西,可将磁铁放在耳道口,利用磁铁的磁性,将异物吸出来。

7.如果异物为纸屑等柔软的东西,可以用细麻绳或琴弦,把断头散开,粘上粘胶一类的胶质物,伸入耳道,将异物取出。

第4节 光和颜色

基础积累

1、下列物体属于光源的是( )

A.月亮 B.闪闪发光的红宝石

C.萤火虫 D.电子表上的液晶屏

2.下列现象属于光的色散的是( )

A.用不同颜料能调配出其他的颜色

B.不同色光混合能得到的新的色光

C.七色光通过三棱镜后复合成为白光

D.白光通过三棱镜后分解成为七色光

3.下列关于颜色的说法正确的是( )

A.光的三原色是红、黄、蓝

B.将色光的三原色混合在一起会混合出黑色

C.将颜料的三原色混合在一起是白颜色

D.将颜料中的蓝、黄颜料混合在一起是绿颜料

4.下列说法中,正确的是( )

A.白光是七色光的一种

B.任意一种色光斜照到三棱镜都能发生光的色散

C.色光和颜料都可以混合,但混合规律不同

D.颜料的三原色就是色光的三原色

5.在无任何其他光源的情况下,舞台追光灯发出绿色光,照在穿白上衣、红裙子的演员身上,观众看到她( )

A.全身呈绿色

B.上衣呈绿色,裙子不变色

C.上衣呈绿色,裙子呈紫色

D.上衣呈绿色,裙子呈黑色

6.能够发光的物体,可分为______光源(如太阳、萤火虫、发光水母等)和______光源(如电灯、蜡烛等).

7.英国物理学家____首先用实验证明了太阳光不是单色光,而是由____、____、____、____、____、____、____这七种色光混合而成的,太阳光发生色散现象时,传播方向改变最大的是___光.太阳光通过三棱镜后,会发生______现象,而红光通过三棱镜后,看到的是______光.

8.透明物体的颜色是由______________决定的,不透明物体的颜色是由______________决定的。

9.普通彩色电视机的显像管中有三支电子枪,工作时向荧光屏发射电子束,不同电子束的电子轰击到荧光屏上,能使荧光屏发出不同颜色的光.你认为三支电子枪发出的电子束,能使荧光屏分别发出的色光的颜色是______、______、______最为合理.

能力提升

10.透过蓝色透光的玻璃,进行下列观察,结果是 ( )

A.观察黄色物体,可以看到绿色

B.观察绿色物体,可以看到蓝色

C.观察红色物体,可以看到黑色

D.观察任何颜色物体,看到的都是蓝色

11.这本书是白纸上印有黑字,每个都看得特别清楚.我们之所以能看清楚这些字的主要原因是 ( )

A.白纸和黑字分别发出了不同颜色的光进人眼睛

B.白光照到书上,白纸和黑字分别反射出白光和黑光进人眼睛

C.白光照到书上,白纸反射出白光进入眼睛,而黑字不反射光

D.黑字比白纸反射光的本领强

12. 关于研究方法中的对比法,下列说法正确的是( )

A.寻找几个事物共同点或不同点的方法

B.根据观察到的现象进行分析推理的方法

C.根据记录结果进行计算的方法

D.把复杂的问题简化的方法

13.我国唐朝的张志和在《玄贞子》中记载了著名的“人工虹”实验:“背日喷乎水,成虹霓之状.”形成这种现象是由于 ( )

A.光的直线传播 B.光的色散

C.光的反射 D.凸透镜成像

14.下列选项中,不是利用光能的是( )

A.太阳能电池板 B.植物的光合作用

C.太阳能热水器 D.用煤把锅炉中的水加热

实践探究

15、早晨看到草上的露珠映在日光中能呈现鲜艳的颜色,而且颜色随视线的方向而改变,这是为什么

16、小明在学习了光的有关知识后猜想:植物的叶子之所以多数呈现绿色,可能是植物喜爱绿光所造成的.他认为用阳光中和叶子颜色相同的绿光照射植物,植物生长更快.于是他就着手把绿色的玻璃纸罩在家中一盆绿色植物上方.

根据以上材料和已学过的物理知识,你认为小明的做法会成功吗 为什么

17.阅读下列短文,并回答提出的问题.

黑色花为什么很少见

我们生活在姹紫嫣红、色彩缤纷的花的世界里,但是我们看到的黑色花却很少.植物学家对4000多种花的颜色进行了统计,发现只有8种黑色花,而且还不是纯正的黑色,只是偏紫色而已.为什么会出现这种现象呢 原来,花的颜色与太阳光本身及花瓣反射、吸收光有关.太阳光由七种颜色的光(红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫)组成.光的颜色不同,其热效应也不同.有色不透明的物体反射与它颜色相同的光,吸收与它颜色不同的光,黑色物体吸收各种颜色的光.花瓣比较柔嫩,为了生存,避免受高温伤害,它们吸收热效应较弱的光,而反射热效应较强的光.这就是我们看到红、橙、黄色花比较多,而看到蓝、紫色花比较少的缘故.若吸收七种颜色的光,受高温伤害就更大,花也更难生存,所以黑色的花比较少.

问题:⑴红花反射什么颜色的光,吸收什么颜色的光

⑵材料中提到“光的颜色不同,其热效应也不同”,请你比较红色光与蓝色光热效应的不同。

⑶材料中没有提到白花,请你推断白花反射、吸收色光的情况.

⑷请你根据材料所提供的情景试举一例,说明人们在日常生活中也是这样保护自己的.

中考链接

18、(2013.济宁)如图所示是济宁市2013年中考试卷答题中用来识别考生信息的条形码(样码),当条形码扫描器照射它时,黑条纹将光 (选填“反射”或“吸收”), 白条纹将光 (选填“反射”或“吸收”),再通过电脑解码就可以获取考生相关信息。

益智园地

云的颜色为什么不一样

天空有各种不同颜色的云,有的洁白如絮,有的是乌黑一块,有的是灰蒙蒙一片,有的发出红色和紫色的光彩。这不同颜色的云究竟是怎么形成的呢?

云的厚薄决定颜色。我们所见到的各种云的厚薄相差很大,厚度可达七八公里,薄的只有几十米。有满布天空的层状云,孤立的积状云,以及波状云等许多种。很厚的层状云,或者积雨云,太阳和月亮的光线很难透射过来,看上去云体就很黑;稍微薄一点的层状云和波状云,看起来是灰色,特别是波状云,云块边缘部分,色彩更为灰白;很薄的云,光线容易透过,特别是由冰晶组成的薄云,云丝在阳光下显得特别明亮,带有

丝状光泽,天空即使有这种层状云,地面物体在太阳和月亮光下仍会映出影子。有时云层薄得几

乎看不出来,但只要发现在日月附近有一个或几个大光环,仍然可以断定有云,这种云叫做“薄幕卷层云”。孤立的积状云,因云层比较厚,向阳的一面,光线几乎全部反射出来,因而看来是白色的;而背光的一面以及它的底部,光线就不容易透射过来,看起来比较灰黑。

太阳光的照射角度决定云的颜色。日出和日落时,由于太阳光线是斜射过来的,穿过很厚的大气层,空气的分子、水汽和杂质,使得光线的短波部分大量散射,而红、橙色的长波部分,却散射得不多,因而照射到大气下层时,长波光特别是红光占着绝对的多数,这时不仅日出、日落方向的天空是红色的,就连被它照亮的云层底部和边缘也变成红色了。 由于云的组成有的是水滴,有的是冰晶,有的是两者混杂在一起的,因而日月光线通过时,还会造成各种美丽的光环或虹彩。

第5节 光的反射和折射

第1课时

基础积累

1.我们能从各个方向看到公园里盛开的鲜花,这是由于光在鲜花表面( )

A.产生镜面反射 B.产生漫反射

C.被吸收 D.产生色散现象

2.我们学过的许多成语包含了科学知识,下列成语中的“影”哪个是由光的反射形成的( )

A.杯弓蛇影 B.形影不离

C.形单影只 D.立竿见影

3.关于镜面反射和漫反射,下列说法中正确的是( )

A.前者遵循光的反射定律,后者不遵循反射定律

B.两者都遵循反射定律

C.放电影时,屏幕对光的反射是镜面反射

D.不是平行光射向镜面,就不遵循反射定律

4.关于光的反射,下列说法正确的是( )

A.当入射光线与镜面的夹角为20°时,反射角也是20°

B.当入射角增大5°,反射光线与入射光线的夹角也增大5°

C.镜面反射遵循光的反射定律,漫反射不遵循光的反射定律

D.如果反射光线向法线靠近,则入射光线也向法线靠近

5.一束光线射到平面镜上,当入射角增大20°时,入射光线与反射光线恰好垂直,则原来的入射角是( )

A.l5° B.25°

C. 30° D.35°

6.太阳光沿着跟水平面成60°角的方向射来,为了使反射光线沿水平面射出去,平面镜跟水平面所成的最小角是( )

A.150° B.120°

C.60° D.30°

7.如图是研究光的反射定律的实验装置,为了研究反射角与入射角之间的关系,实验时应进行的操作是( )

A.沿ON前后转动板E

B.沿ON前后转动板F

C.改变光线OB与ON的夹角

D.改变光线AO与ON的夹角

能力提升

8.如图所示,进入人眼睛的光线是由( )

A.平面镜发出的

B.像S’发出的

C.平面镜反射的

D.人的眼睛发出的

9.右图为同学们科技制作所做潜望镜的结构示意图,通过这样的潜望镜看到物体AB的像

是( )

A.倒立、等大的实像

B.正立、等大的虚像

C.倒立、放大的实像

D.正立、放大的虚像

10.清澈平静的湖面上空,有只小燕子正向下俯冲捕食。小燕子向下俯冲过程中,通过湖面所成像的虚实、及其与像之间距离的变化是( )

A.虚像、距离变小 B.虚像、距离变大

C.实像、距离不变 D.实像、距离变小

11.观察平面镜成像的实验中,下列叙述不正确的是( )

A.烛焰在平面镜中成的像是虚像

B.若把点燃的蜡烛移近玻璃板,它的像变大

C.若把蜡烛的位置和它的像的位置用直线连起来,则连线与镜面垂直

D.当点燃的蜡烛远离玻璃板时,它的像也远离玻璃板

12.水平桌面上竖直放置一平面镜,欲使镜面前小球滚动方向与镜中小球移动方向垂直,那么镜面前小球滚动方向与镜面的夹角是( )

A.90° B.60°

C.45° D.30°

13.检查视力时,人与视力表之间的距离应为5米,现因屋子太小而使用一个平面镜,视力表到镜子的距离为3米,如图所示,那么人到镜中的视力表的距离和人到镜子的距离分别为( )

A.5米,2米 B.6米,2米

C.4.5米,1.5米 D.5米,1米

14.某同学在做研究平面镜成像的实验时,想使竖直放置的蜡烛所成的像是水平的,他可采用的方法是( )

A.将平面镜与水平面成90°角放置

B.将平面镜与水平面成60°角放置

C.将平面镜与水平面成30°角放景

D.将平面镜与水平面成45°角放置

15.小明做研究平面镜成像的实验时,先将蜡烛放在平面镜前50厘米处,他记下了像的位置,然后,他将平面镜向蜡烛移动了10厘米,则第二次成像的位置与第一次成像的位置比较( )

A.向平面镜移动了10厘米

B.向平面镜移动了20厘米

C.远离了平面镜10厘米

D.远离了平面镜20厘米

实践探究

16.小勇同学在家里的一间黑暗房子里做了有关光反射的探究实验,他首先在黄色的桌子上放了一张试卷大小的白纸,然后再在纸上放了一块小平面镜,最后他打开手电筒正对平面镜。请你和小勇同学一起在旁边观察所发生的现象。结果发现了以下现象:

(1)镜子是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(2)白纸是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(3)桌面是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(4)按亮到暗依次排列是 。

(5)此时桌子的颜色 的,理由是 。

17.自行车是一种便捷的交通工具,它包含了许多科学知识。例如,自行车尾灯就包含了光学知识。它本身不发光,但在夜晚,当有汽车灯光照射到尾灯上时,就会发生反射,以引起司机注意。尾灯的结构如图所示,请在图中画出反射光线,并说明反射光线有什么特点。

中考链接

18.(2013. 四川雅安)如图 是利用透明玻璃板探究平面镜成像特点的实验示意图, 下列说法正确的是( )

A. 该实验最好在明亮的环境中进行

B. 蜡烛远离玻璃板过程中, 蜡烛的像始终与蜡烛等大

C. 把光屏放在玻璃板后像所在的位置, 像会成在光屏上

D. 玻璃板应选择较厚且涂有水银反光面的镜子

益智园地

海市蜃楼形成的原因(一)

当光线在同一密度的均匀介质内进行的时候,光的速度不变,它以直线的方向前进,可是当光线倾斜地由这一介质进入另一密度不同的介质时,光的速度就会发生改变,进行的方向也发生曲折,这种现象叫做折射。当你用一根直杆倾斜地插入水中时,可以看到杆在水下部分与它露在水上的部分好像折断的一般,这就是光线折射所成的,有人曾利用像左边上面那个图所示的装置,使光线从水里投射到水和空气的交界面上,就可以看到光线在这个交界面上分两部分:一部分反射到水里,一部分折射到空气中去。如果转动水中的那面镜子,使投向交界面的光线更倾斜一些,那么光线在空气中的折射现象就会显得更厉害些。当投向交界面的光线如左下图所示的情况时,光线就全部反射到水里,再没有折射到空气中去的光线了。这样的现象叫做全反射。

空气本身并不是一个均匀的介质,在一般情况下,它的密度是随记度的增大而递减的,高度越高,颏度越小。当光线穿过不同高度的空气层时,总会引起一些折射,但这种折射现象在我们

日常生活中已经习惯了,所以不觉得有什么异样。

可是当空气温度在垂直变化的反常,并会导致与通常不同的折射和全反射,这就会产生海市蜃楼的现象。由于空气密度反常的具体情况不同,海市蜃楼出现的型式也不同。

在夏季,白昼海水湿度比较低,特别是有冷水流经过的海面,水温更低,下层空气受水温更低,下层空气受水温影响,较上层空气为冷,出现下冷上暧的反常现象(正常情况是下暖上凉,平均每隔100米高度,气温降低0.5~0.6左右)。下层空气本来就因气压较高,密度较大,现在再加上气温又较上层为低,密度就显得特别大,因此空气层下密上稀的差别异常显著。

假使在我们的东方地平线下有一艘轮船,一般情况下是看不到它的。如果由于这时空气下密上稀的差异太大了,来自船舶的光线先由密度的气层逐渐折射进入稀的气层,并在上层发生全反射,又折回到下层密的气层中来;经过这样弯曲的线路,最后投入我们的眼中,我们就能看到它的像。由于人的视觉总是感到物像是来自直线方向的,因此我们所看到的轮船映像比实物是抬高了许多,所以叫做上现蜃景。

第5节 光的反射和折射

第2课时

基础积累

1.下列现象属于光的折射的是( )

A.通过潜望镜观察海面上的船只

B.观察楼房在水中的倒影

C.从水中看岸上的物体比实际位置高

D.在路灯下出现了人的影子

2.在湖边看平静湖水中的“鱼”和“云”,看到的是( )

A.“鱼”是光的反射形成的虚像,“云”是光的折射形成的虚像

B.“鱼”是光的折射形成的虚像,“云”是光的反射形成的虚像

C.“鱼”和“云”都是光的反射形成的虚像

D.“鱼”和“云”都是光的折射形成的虚像

3.在海上或沙漠上,有时会看到高楼大厦,热闹市场,实际大海、沙漠上并没有这些楼市,这种现象叫“海市蜃楼”,出现“海市蜃楼”的原因是( )

A.光在海面上反射的缘故

B.光在云层上反射的缘故

C.光沿直线传播的缘故

D.光在不均匀的大气层中折射的缘故

4.图中,容器底有一探照灯S发出一束光线投射到MN木板上,在B点形成一光斑,当向容器中注水时,光斑B将移向( )

A.B的上方

B.B的下方

C.B的左边

D.B的右边

5.上题中,光射到水面上会发生反射和折射现象,随着水面的升高,反射光线与折射光线的夹角将( )

A.越来越大 B.越来越小

C.不变 D.无法确定

6.池水看起来比实际的要_________,这是由于光从________射入________时发生的________造成的,看到的是实际池底的_______像。

7.如图所示,是光在空气和玻璃两种介质中传播的路线,其中________是入射光线,________是反射光线,________是折射光线,反射角为________,折射角为________,光进入玻璃后偏折角度的大小是________。

8.一束光从空气中射向某一透明介质时发生反射和折射现象,入射光与分界面的夹角为30°,若折射光线和反射光线垂直,则反射光线与入射光线的夹角为________,折射角为______。

9.如图所示,一束光线由某介质射入空气中时发生了反射和折射现象.已知∠1=∠2≠∠3,试指出图中的界面和法线并在图中标出入射光线、反射光线和折射光线的传播方向.

能力提升

10、“猴子捞月”的寓言故事说,猴子看到井中有个月亮,以为月亮掉进井水中了,以下说法中正确的是( )

A.水中出现月亮属于光的反射现象

B.水中出现月亮属于光的折射现象

C.水中的月亮到水面的距离比天上的月亮到水面的距离近

D.水中的月亮比天上的月亮小

11、南宋著名诗人辛弃疾的诗句“溪边照影行,天在清溪底。天上有行云,人在云里行。”中所描写的“天在清溪底”和“人在云里行”两种情景,是光的( )

A.反射现象

B.折射现象

C.反射现象和折射现象

D.折射现象和反射现象

12、将电视机遥控器对准墙壁按一下开关,有时也可以将关闭的电视机打开。产生这种现象的原因是( )

A.可见光不遵从光的反射定律

B.不可见光的折射现象

C.不可见光的反射现象

D.凸透镜对光的会聚作用

13、下图中描述的现象属于光的折射的是( )

14、下列现象由于光的折射形成的是( )

A.镜花水月 B.管中窥豹

C.一叶障目 D.海市蜃楼

15、下列现象中属于光的折射现象的是( )

A.路灯下,地面上出现人的影子

B.水池底看来起来比实际浅

C.平静的水面映出桥的“倒影”

D.白天,浓密的树荫下出现很多圆形光斑

实践探究

16、某实验小组在探究光的折射规律时,将光从空气分别射入水和玻璃,测得数据如下表:

空气中的入射角i 0° 30° 45° 60°

水中的折射角r 0° 22° 32° 40°

玻璃中的折射角 0° 17° 24° 30°

分析表格中的数据,你肯定能得出一些规律。请写出一条:

17、小明通过实验研究光从水中射入空气中的现象,如图是他根据实验现象画的光路图,改变入射角的大小,他发现空气中的折射光线与法线的夹角随入射角的增大而增大。你猜想,当入射角增大到一定程度时,会出现的现象是_______,你猜想的依据是______________。

中考链接

(2013泸州)25.已知玻璃的折射率大于空气的折射率。当一束激光AO由空气斜射人平行玻璃砖的上表面,经两次折射后从玻璃砖的下表面射出,下列所作的四个折射光路图中.可能正确的是:( )

益智园地

海市蜃楼形成的原因(二)

我国渤海中有个庙岛群岛,在夏季,白昼海水温度较低,空气密度会出现显著地下密上稀的差异,在渤海南岸的蓬莱县(古时又叫登州),常可看到庙岛群岛的幻影。宋朝时候的沈括,在他的名著《梦溪笔谈》里就有这样的记载:“登州海中时有云气,如宫室台观,城堞人物,车马冠盖,历历可睹。”

这就是他在蓬莱所看到的上现蜃景。1933年5月22日上午11点多钟,青岛前海(胶州湾外口)竹岔岛上也曾发现过上现蜃景,一时轰传全市,很多人前往观看。1975年在广东省附近的海面上,曾出现一次延续6小时的上现蜃景。

不但夏季在海面上可以看到上现蜃景,在江面有晨也可看到,例如1934年8月2日在南通附近的江面上就现过。那天酷日当空,天气特别热,午后,突然发现长江上空映现出楼台城廓和树木房屋,全部蜃景长20多里。约半小时后,向东移动,突然消逝。后又出现三山,高耸入云,中间一山,很像香炉;又隔了半小时,才全部消失。

在沙漠里,白天沙石被太阳晒得灼热,接近沙层的气温升高极快。由于空气不善于传热,所以在无风的时候,空气上下层间的热量交换极小,遂使下热上冷的气温垂直差异非常显著,并导致下层空气密度反而比上层小的反常现象。在这种情况下,如果前方有一棵树,它生长在比较湿润的一块地方,这时,由树梢倾斜向下投射的光线,因为是由密度大的空气层进入密度小的空气层,会发生折射。折射光线到了贴近地面热而稀的空气层时,就发生全反射,光线又由近地面密度小的气层反射回到上面较密的气层中来。这样,经过一条向下凹陷的弯曲光线,把树的影像送到人的眼中,就出现了一棵树的倒影。

由于倒影位于实物的下面,所以又叫下现蜃景。这种倒影很容易给予人们以水边树影的幻觉,以为远处一定是一个湖。凡是曾在沙漠旅行过的人,大都有类似的经历。拍摄影片《登上希夏邦马峰》的一位摄影师,行走在一片广阔的干枯草原上时,也曾看见这样一个下现蜃景,他朝蜃景的方向跑去,想汲水煮饭。等他跑到那里一看,什么水源也没有,才发现是上了蜃景的当。这是因为干枯的草和沙子一样,可以被烈日晒得热浪滚滚,使空气层的密度从下至上逐渐增大,因而产生下现蜃景。

无论哪一种海市蜃楼,只能在无风或风力极微弱的天气条件下出现。当大风一起,引起了上下层空气的搅动混合,上下层空气密度的差异减小了,光线没有什么异常折射和全反射,那么所有的幻景就立刻消逝了。

第6节 透镜和视觉

基础积累

1.隐形眼镜是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼球的运动而运动,目前使用的软质隐形眼镜是由甲醛丙烯酸羟乙酯(HEMA)制成的,中心厚度只有0.05mm。近视眼患者戴的HEMA超薄镜片的边缘厚度 ( )

A.小于0.05 mm B.等于O.05 mm

C.大于0.05 mm D.任意值

2. 在2000多年前,我国古人已能“照冰取火”,它们用冰磨成一种冰镜,使太阳光透过它能点燃柴草取火,这种冰镜应为( )

A.平面镜 B.凹透镜

C.凸透镜 D.凹面镜

3.下列四个光路图中,哪个是错误的 ( )

4.如图所示,把一支点燃的蜡烛放在距离凸透镜2倍焦距以外的地方,在透镜的另一侧调节光屏位置可找到一个清晰的像。这个像是下图中的( )

5、测绘人员绘制地图时,需要在高空的飞机上向地面照相,称航空摄影。若航空摄影使用的照相机的镜头的焦距为50毫米,则胶片与镜头间的距离为 ( )

A、100毫米以外 B、50毫米以内

C、略大于50毫米 D、恰为50毫米

6.视觉的形成部位在( )

A.眼 B.视网膜

C.感受器 D.大脑

7.如图各类透镜中,属于凸透镜的是________,对光起发散作用的透镜是__________ 。

8、在“研究凸透镜成像规律实验”中,当点燃的蜡烛在2倍焦距以外外时,光屏上出现一个倒立、缩小的实像;将蜡烛向凸透镜靠近,像会逐渐变大;当移过___________时,光屏上得不到实像。

9.人的眼睛在结构上和照相机非常相似,晶状体相当于一个凸透镜,能使物体成像在视网膜上。在下面的甲、乙示意图中,属近视眼的是 ,矫正时配戴的眼镜镜片应选用 (选填:“丙”或“丁”)。

能力提升

10.小明在做凸透镜成象实验时,将点燃的蜡烛放在凸透镜前,在透镜另一侧的光屏上得到倒立、放大的象,如图所示。保持凸透镜位置不变,小明把蜡烛与光屏的位置对换,则( )

A.光屏上有倒立、缩小的象

B.光屏上有倒立、放大的象

C.光屏上找不到象

D.凸透镜焦距未知,无法判断

11.高老师戴着眼镜正在批作业,听到远处有学生叫她,为了看清该学生的容貌,高老师立即摘下眼镜跟这位学生打招呼。下列说法正确的是( )

A.高老师所戴眼镜的镜片是凸透镜 B.高老师是近视眼

C.高老师不戴眼镜看近物时,物像会戒在视网膜前方

D.高老师的眼球前后径可能过

12.有一架镜头焦距为35毫米的傻瓜照相机,不用任何调节就能对相距3.5米以外的物体拍出清晰的像,小明对此现象进行分析,其中错误的是( )

A.像距总比物距小得多

B.因物距变化引起的像距变化非常小

C.成像原理是u>2f,fD.因焦距不作调节,所以像距也没有变化

13. 如图所示,在做“凸透镜成像”实验时,光屏上恰成一个清晰的像,则此时烛焰所成的像是 (填“缩小”、“等大”或“放大”)、 (填“倒立”或“正立”)的实像;如果使烛焰没主轴远离凸透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,则光屏应向

(填“左”或“右”)移动。

14.小明同学要挑选一焦距小于6厘米的凸透镜,他用物理实验对甲、乙、丙三块凸透镜进行测量,保持烛焰与凸透镜的距离为12厘米,实验结果记录在表格中,可以确定小明同学需要的

凸透镜。

凸透镜 像的性质

甲 倒立 放大 实像

乙 倒立 缩小 实像

丙 正立 放大 虚像

实践探究

15.某同学做“凸透镜成像”实验。

(1)实验时,应首先调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在_______,其目的是 _____________ ______。

(2)已知凸透镜的焦距是15厘米,试将可能的实验结果填入下表。

蜡烛到透镜的距离 像的特点

(厘米) 倒立或正立 缩小或放大 虚像或实像

40

20

10

(3)如果光具座上的蜡烛、凸透镜不动,光屏在光具座上无论怎样移动都承接不到像,你猜想可能的原因有哪些?.

①______ ____;

②_______ ___。

中考链接

16.(2013.武汉市)用水彩笔在磨砂电灯泡的侧面画一个你所喜欢的图案,然后接通电源,拿一个凸透镜在灯泡和白墙之间移动,下列情况不可能发生的是( )

A、能在墙上看到倒立、缩小的所画图案的像 B、能在墙上看到倒立、放大的所画图案的像

C、只能在墙上看到放大的所画图案的像

D、不能在墙上看到所画图案的像

益智园地

菲涅尔透镜

菲涅尔透镜 (Fresnel lens) 多是由聚烯烃材料注压而成的薄片,也有玻璃制作的,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆,它的纹理是利用光的干涉及扰射和根据相对灵敏度和接收角度要求来设计的,透镜的要求很高,一片优质的透镜必须是表面光洁,纹理清晰,其厚度随用途而变,多在1mm左右,特性为面积较大,厚度薄及侦测距离远。

菲涅尔透镜的在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多。多用于对精度要求不是很高的场合,如幻灯机、薄膜放大镜、红外探测器等。

菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。

菲涅尔透镜,简单的说就是在透镜的一侧有等距的齿纹.通过这些齿纹,可以达到对指定光谱范围的光带通(反射或者折射)的作用.传统的打磨光学器材的带通光学滤镜造价昂贵。菲涅尔透镜可以极大的降低成本。典型的例子就是PIR(被动红外线探测器)。PIR广泛的用在警报器上。如果你拿一个看看,你会发现在每个PIR上都有个塑料的小帽子。这就是菲涅尔透镜。小帽子的内部都刻上了齿纹。这种菲涅尔透镜可以将入射光的频率峰值限制到10微米左右(人体红外线辐射的峰值)。

参考答案

第2章 第1节感觉世界

基础积累

1、耳 鼻 眼 舌 皮肤 大 冷觉、热觉、触觉、痛觉 痛 触碰 热觉

2、嗅觉神经末梢 神经

3、酸、甜、苦、咸舌尖舌根咸味酸味

4、感觉 大脑

5、味蕾 味觉 液(1)苦味(2)酸味(3)咸味(4)甜味

6、鼻腔 嗅觉神经末梢 嗅觉神经 大脑的嗅觉中枢

7、D 8、C 9、B 10、B 11、B 12、A 13、D 14、D

能力提升

15、嗅觉 正常 食物的美味在很大程度上由嗅觉感知

16、舌感受液态物质的刺激特别敏感

17、甜 咸 苦 用清水漱口 防止味道残留、混和而串味,影响实验影响实验结果

18、C 19、B 20、D 21、C 22、D

实践探究

23、(2)能感受到环境中的温差(3)取3个杯子,分别装冷水、温水和热水,将自己的左、右手分别浸入冷水、热中,一段时间后,将双手同时放入温水中。 (5)冷热感受器并非直接感受物体温度的变化,而是感受皮肤散热或获取热量的速率变化。

中考链接

19、C

第2章第2节 声音的产生和传播

基础积累

1.振动 声源

2.固体 液体 气体 真空

3.声波

4.不同固体气体越快340米/秒

5.回声

6.超声波

7.B 8.A 9.B 10.D 11.A 12.D 13.B 14.C

能力提升

15、解:

S=S1+S2=344m+516m=860m

16、分析:从射击到听到击靶声的时间t=1.4S,等于子弹飞行时间t1和声音从靶传回所用时间t2之和

解:

t1=t-t2=1.4s-0.882s=0.518s

实践探究

17.(1)一 (2)声音的传播需要介质

18.(1)固体能传声(2)金属传声比棉线好(3)振动不能传递(4)不能

中考链接

19、振动 20、A

第2章第3节 耳和听觉

基础积累

1、D 2、B 3、C 4、C 5、B 6、A 7、(1)鼓膜 听小骨 鼓室 中耳 (2)位觉 听觉(3)听小骨(4)咽鼓管 8、休息、工作、学习、要听的声音起干扰

能力提升

9.C 10.D 11.B 12.B 13.A

14、音色 15、工厂机器的运转声(或通风机吸排气声、材料的锯割、冲压、切削声-------)机车车辆的鸣叫声(或汽车发动机的振动声、排气声、汽车全身的振动声)

实践探究

16、D 向瓶里灌开水的时候发声,是由于瓶里的空气发生振动所致。开始时,瓶里空气多,空气柱的振幅大,频率低,此时响度大、音调低,所以发低沉的“咚、咚”声;水将满时,瓶里空气少,空气柱振幅小、频率高,此时响度小,音调高,所以发出小声的并且尖细的“吱、吱”声。

17.听到的自己的声音是由头盖骨和空气传入耳中的,而听录音机里的声音是由空气传人人耳的

18、一般女性声带短,气流冲击声带发声时,声带振动较快,但振幅不大,听起来尖而细;而男性声带较长,发声时振动慢,但振幅较大,听起来低沉有力。

19.(1)一只耳朵听时,声音轻,听不清楚控制变量

(2)正确的

中考链接

20.B 21。音色

第4节 光和颜色

基础积累

1、C 2、D 3、B 4、C 5、D 6、天然、人造 7、牛顿 4、红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,紫,折射,红 8、物体透过的色光 物体反射的色光 9、红、绿、蓝

能力提升

10.C 11.C 12.A 13.B 14.D

实践探究

15. 露珠相当于三棱镜,太阳光照射到露珠上,发生了色散现象,显得五颜六色,观察的角度不同,看到的色光不同。16. 不会成功,因为有色不透明物体反射与物体相同的色光,吸收与物体不同的色光。17.(1) 红光,吸收除红光以外的各种色光(2) 红光比蓝光的热效应强(3) 白花反射所有色光,几乎不吸收光(4) 人们喜欢在冬天穿深色的衣服,在夏天穿浅色的衣服。

中考链接

18.吸收 反射

第5节 光的反射和折射

第1课时

基础积累

1.B 2.A 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D

能力提升

8.C 9.B 10.A 11.B 12.C 13A 14.D 15.B

实践探究

16.(1)暗 镜子发生了镜面反射

(2)亮 白纸发生了漫反射

(3)亮桌面发生了镜面反射

(4)白纸、桌面、镜子(5)黄色,它只反射黄色的光,其它颜色都被吸收了

17.

入射光线平行射入,反射光线平行射出。反射光线与入射光线方向相反。

中考链接

18.B

第5节 光的反射和折射

第2课时

基础积累

1、C 2、B 3、D 4、B 5、C

6、浅、水、空气、折射、虚象

7、BO、OA、OC、60°、60°、55°

8、120°、30°

9、见右图

能力提升

10、A 11、A 12、C 13、C 14、D 15、B

实践探究

16、例:(1)入射角为0,折射角也为0;(2)入射角增大,折射角也随着增大;(3)光从空气斜射入不同介质中的折射角不同。(写出其他规律,只要正确同样给分)

17、折射光线消失(或光线全部反射回水中,答“折射角等于90°”或“折射光线沿水面前进”者不扣分);光从水中射入空气中时,折射角大于入射角,入射角增大时,折射角先达到90°。

中考链接

18、B

第6节 透镜和视觉

基础积累

1、C 2、C 3、C 4、B 5、C 6、D

7、BCD AE 8、焦点 9、甲 丁

能力提升

10、A 11、A 12、D 13、放大、倒立、左 14、乙

实践探究

15、(1)同一高度、使像可以成在光屏的中央。

蜡烛到透镜的距离 像的特点

(厘米)] 倒立或正立 缩小或放大 虚像或实像

40 倒立 缩小 实

20 倒立 放大 实

10 正立 放大 虚

(2)

(3)三者没有放在同一高度,u中考链接

16、C

9题

知识网络图

第1节 感觉世界

基础积累

1.人类主要的感觉器官有 、 、

、 、 等,其中皮肤是人体最 的器官,皮肤具有 ,尤其是 觉对人体具有保护意义。皮肤中分布的感受器分布一般疏密不同,指尖、嘴唇等处对 的灵敏程度最高;手背上对 的神经末梢比较丰富。

2.嗅觉的形成:空气中有气味物质刺激→ (产生兴奋)→ 传导→大脑皮层的嗅觉中枢。

3.舌能辨别的四种基本味觉是: 。其中,对甜味最敏感的部位是 ,对苦味最敏感的部位是 ,舌两侧靠前端对 最敏感,舌两侧靠后端对 最敏感。

4.人体通过各种 器官或感受器,感觉各种刺激,再传人神经中枢,产生各种不同的感觉。感觉的形成最终都是在 中形成的。

5.舌的表面布满许多小凸点,内藏 ,其内有许多 细胞,能感受各种不同物质的刺激,特别是对态物质的刺激尤其敏感。如图所示,①、②、③、④表示人舌上的味蕾分布区,各区味蕾对相应的味道具有较强的敏感性,试回答:

(1)①区味蕾对 最敏感;

(2)②区味蕾对 最敏感;

(3)③区味蕾对 最敏感;

(4)④区味蕾对 最敏感。

6.香水的气味通过 ,刺激 将香味传到 ,从而形成了嗅觉。

7.小明感冒了,他感觉吃饭不香,对香气的反应也没有健康时敏感了,这是因为( )

A.产生了嗅觉疲劳

B.嗅觉细胞收集到的信息无法传递到大脑[来源

C.嗅觉细胞暂时失去感觉功能

D.感冒影响了嗅觉细胞对气味的感觉

8.中国传统的饮食文化中,对菜肴讲究色、香、味俱佳。人们在享用美食的过程中,主要参与的感觉为 ( )

A.热觉、味觉、痛觉

B.听觉、触觉、冷觉

C.视觉、嗅觉、味觉[]

D.触觉、听觉、味觉

9.晚上沉睡中的人被蚊子咬醒,这是人的什么感觉在起作用 ( )

A.嗅觉 B.触觉

C.视觉 D.听觉

10.味蕾内的味觉细胞对下列哪种状态的物质的刺激特别敏感 ( )

A.固态 B.液态

C.气态 D.三者无明显差别

11.妈妈常用手背来感觉孩子是否发烧,这说明手背皮肤中有敏感的 ( )

A.触觉感受器 B.热觉感受器

C.痛觉感受器 D.冷觉感受器

12.下列有关嗅觉的说法正确的是 ( )

A.不同动物的嗅觉灵敏程度差异很大

B.同一动物对各种物质的灵敏程度都很强

C.嗅觉会随年龄的增长而逐渐灵敏

D.“时间长了,腥鬼味就闻不出来了”是因为这时已不能形成嗅觉

13.某人不能闻到香味的原因是 ( )

A.嗅觉神经末梢受到损伤

B.传人大脑的神经受到损伤

C.大脑皮层某一部位受到损伤

D.以上都有可能

14.如果蒙起眼睛,堵住耳朵,然后同时嗅橘子和吃草莓,产生的味道是( )

A.橘子味 B.草莓味

C.无味 D.橘子和草莓混合的味道

能力提升

15.人在感冒的时候, 的灵敏度会下降,此时味觉测试显示 (填“正常”或“不正常”),这说明 。

16.一块糖放在口中,一开始觉得不怎么甜,后来慢慢地越来越甜,这说明 。

17.通过实验,我们可以了解舌的不同部位对酸、甜、苦、咸的敏感区域:舌尖对 最敏感,舌侧前对 最敏感,舌根对 最敏感。在该实验中,测试完一种味道后,要 ,这是为了 。没有清水,会对这个实验结果造成什么影响? 。

18.甲、乙、丙三只脸盆依次装有热水、温水、冷水,把你的左手浸入甲盆,右手浸入丙盆,过一会儿同时放入乙盆,这是双手的感觉 ( )

A.两手都感觉温

B.左手感觉热、右手感觉冷

C.左手感觉冷、右手感觉热

D.两手都感觉热

19.在确定舌的哪些部位对甜、酸、苦、咸最为敏感的实验中,清水的用途是 ( )[]

A.漱口,去除牙齿中残留的食物渣

B.漱口,防止味道残留、混合而“串味”,影响实验结果

C.因为口干舌燥要润喉

D.一点用处都没有

20.俗话说“十指连心”。这是因为 ( )

A.手指皮肤特别薄

B.手指皮肤有丰富的运动神经末梢

C.手指皮肤毛细血管丰富

D.手指皮肤有丰富的感觉神经末梢

21.手指不小心被刀片划破后感到疼痛,感受器和痛觉形成的部位分别是( )

A.均在手指受伤处

B.分别在手指受伤处和受伤处附近

C.在手指受伤处和大脑

D.在手指受伤处和此处的神经末梢

22.吃棒冰时,人感觉冰凉,且舌头有点麻,这是由( )

A.舌的温度感觉引起的

B.舌的味觉引起的

C.舌的痛觉引起的

D.多种刺激综合作用后产生的感觉引起的

实践探究

18.(1)要探究的问题:皮肤的冷觉和热觉感受器究竟能感受到环境中的什么刺激?

(2)提出假设: 。

(3)设计实验方案: 。

(4)按设计好的实验步骤进行实验。

(5)你的结论是 。

中考链接

19、(2012.绍兴)你听到铃声走进教室。这个反射活动中感觉器所在的器官是( )

A、眼 B、口

C、耳 D、脚

益智园地

奇妙的耳朵

动物都有耳朵,但长的形状和位置不同。

水母能听到人听不到的次声波。它的伞形边缘长着像“耳朵”似的感受球,感受球里含有钙质的平衡小石。当风暴来临的时候,会产生一种次声波,水母靠这块小石早就听到了,于是就逃之夭夭。

许多昆虫的“耳朵”生长的位置都很奇特。苍蝇的听觉器官长在翅膀基部的后面;蝈蝈和蟋蟀的“耳朵”长在前足的小腿节上;蝉的“耳朵”却长在肚子下面。

鱼类有较好的听觉,也能利用声音来传递消息。鱼只有内耳,藏在头骨里面。鱼的侧线也有“听觉”作用,是鱼类的特殊听觉器官。

几乎所有的哺乳动物都有耳廓,能各自接收通过空气、地面或水里等传来的声波振动。蝙蝠、耳狐、土狼的耳廓很大,能够收听到极轻微的声音。猫的耳朵也很灵敏,当它在打盹时,总爱把

耳朵贴在前肢下方的地面,一旦有老鼠走动,它就会立即惊醒。

高等动物的耳朵,如家兔分为外耳、中耳、内耳三部分。外耳能够集音;中耳可把鼓膜接受的声波加以扩大和传播到内耳。内耳起到感音与平衡的作用。耳蜗管接受声波,由听神经传导至大脑皮层,引起听觉。

马的耳朵长有两扇大耳门。"大耳门"还能够转动方向,所以马能主动给来自前、后方的汽车让路。

兔子的耳朵长长的是为了探听四周的动静。

猫的耳朵很灵敏,当它打盹时,总爱把耳朵贴在前肢下方的地面,一旦老鼠走动,它就会立即惊醒。

鱼只有内耳,藏在头骨晨面,鱼的侧线也有“听觉”作用。

水母能听到人听不到的次声波,它的伞形边缘长着像“耳朵”似的感受球,里面含有平衡小石,水母靠这块小石听到次声波

第2节 声音的产生和传播

基础积累

1.声音是由物体的 产生的,我们把正在发声的物体叫 。固体、液体、气体都可以作为声源。

2.声音是靠 、 、 等物质媒介进行传播的, 不能传声。

3.声音以 的形式通过介质向外传播。

4.在不同的介质和温度中,声音传播的速度是 的:一般在 中传播最快,在液体中其次, 中传播最慢;在空气中,温度越高,声速 ;在15℃时,声音在空气中的传播速度为 。

5.声音在传播的过程中,遇到障碍物被反射回来,再传入人的耳朵,此时人听到的反射回来的声音叫做 。

6.声波的应用广泛,如用 粉碎胆结石,声波探测海底的深度等。

7.在敲响大钟时,有同学发现,在停止对大钟的撞击后,大钟仍余音不止。其原因是( )

A.一定是大钟的回声

B.有余音说明大钟仍在振动

C.人的听觉发生“延长”的缘故

D.大钟虽已停止振动,但空气仍在振动

8.一般大礼堂盼四周墙壁都会被做成凹凸不平的像蜂窝似的形状,这是为了( )

A.减弱声波的反射 B.增强声波的反射

C.增大声音的响度 D.仅为了装饰

9.如图所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开。这个实验是用来探究( )

A.声音能否在真空中传播

B.声音产生的原因

C.音调是否与频率有关

D.声音传播是否需要时间

10.小宇敲了一下桌子,桌子上玻璃鱼缸中的金鱼立即受到惊吓,鱼接收到声波的传播途径是( )

A.空气→水→鱼

B.桌子→水→一鱼

C.桌子→空气→水→鱼

D.桌子→鱼缸→水→鱼

11.下列关于声音传播的说法中,不正确的是( )

A.声音在固体、液体中比在空气中传播得慢

B.学生听到老师的讲课声是靠空气传播的

C.“土电话”是靠固体传声的

D.真空是不能传声的[

12.以下各项中属于声音可以传递信息的是( )

①隆隆的雷声预示着一场可能降临的大雨;②声呐捕鱼;③超声波碎石;④B超探病;⑤用声波来清洗眼镜片;⑥用听诊器了解病人心、肺的情况

A.①⑤⑥ B.②③④

C.③⑤ D.①②④⑥

13.如图所示,把正在发声的闹钟放在玻璃罩内,闹钟和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料,逐渐抽出罩内的空气,闹钟的声音会逐渐变小,直至听不到声音,这个实验说明了( )

A.声音是由物体振动产生的[

B.声音必须通过介质才能传播

C.声波在玻璃罩中发生了反射

D.声波在传播过程中能量逐渐减少

14.下表列出了相同条件下不同物质密度及声音在其中传播的速度,根据表中提供的信息,可以得出的结论是( )

物质 空气 氧气 铝 铁 铅

物质的密度(千克/米3) 1.29 1.43 2700 7900 11300

声音传播的速度(米/秒) 330 316 5200 5000 1300

A.声音传播的速度随着物质密度的增大而增大

B.声音传播的速度随着物质密度的增大而减小

C.声音在金属中传播速度大于它在气体中传播速度

D.声音在金属中传播速度随金属密度的增大而增大

能力提升

15、旅游者进入两侧是峭壁的山谷,大喊一声后经2秒听到一侧峭壁反射回的声音;又经1秒听到另一侧峭壁反射的回声。求两峭壁间的距离约多远?(声速约344米/秒)

16、打靶时,靶与射击者之间距离为300米。射击后经过1.4秒开枪者听到击靶的声音,声速为340米/秒。求枪弹的平均飞行速度?

实践探究

17.声音与人的生活息息相关,为了认识声音,某班级的科学探究小组设计并进行了如下探究实验。

实验一:使正在发声的音叉接触水面,溅起了水花;

实验二:用细线把一个小铃铛悬挂在软木塞的下端,并置于烧瓶中,摇一摇烧瓶,会听到清晰的“叮当”声。然后取下软木塞,点燃酒精棉花球放入瓶中,待火熄灭后,迅速塞紧软木塞,再摇一摇烧瓶,听到瓶内小铃铛的响声比原来小很多。

(1)以上两个实验中,实验 表明发声物体在振动。

(2)另一个实验表明: 。

18.如图所示,小明和小敏用细棉线连接了两个纸杯制成了一个“土电话”。

(1)他们用“土电话”能实现10米间的通话,这表明 。

(2)相距同样远,讲话者以相同的响度讲话,如果改用细金属丝连接“土电话”,则听到的声音就大些。这一实验表明: 。

(3)如果用“土电话”时,另一个同学捏住棉线的某一部分,则听的一方就听不到声音了,这是由于 。

(4)如果在用“土电话”时,线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线 (填“能”或“不能”)听到对方的讲话。

中考链接

19、(2013 福州市)如图所示是用一根吸管做的笛子,在吸管上有五个孔,其中一个是吸孔。嘴对着吹孔吹,由于吸管内空气柱发生 产生笛声。

20、(2013无锡市)下列实验与实例,能说明声音产生条件的是( )

A、往鼓面上撒一些泡沫屑,敲鼓时泡沫屑会不停地跳动

B、美妙的歌声使人心情愉快,发动机的噪声使人心烦

C、邮局电话亭用玻璃制成,隔音效果比较好

D、月球上没有空气,宇航员只能通过无线电交谈

益智园地

声音排版

印刷,先要排版。人们花了30多年的时间不断改革,才使手工捡铅字发展到机械排版。50多年前,又制成了照相排字机,并且随后逐步实现了自动化。

自动照相排字机的排版过程,简单地说是:先用打孔机打出带字符的纸孔带,将纸孔带装入照相排字机后,即可由电子计算机自动排版。它的速度是很高的,每秒钟可排20个字。可是,打孔机的速度很慢,每秒钟只能打1个字,这就出现了“供不应求”的矛盾。

欧美一些国家采用光学识读头解决了这个矛盾。光学识读头首先对文稿进行光学扫描,并把文字符号变成机械语言,然后输入电子计算机自动排字。排字速度很快,可以达到每秒20个字。但是,光学识读头只能适应笔划少的西文,而对于笔划多的汉字还是一筹莫展。

声音排版的技术由此产生了,顾名思义,这是通过人的读音未进行排版。普遍认为这是目前一种先进的汉字排版技术。排版时,首先由训练有素的读稿工人朗读正文进行录音。朗读时,碰到同喜异字,如“贱”与“笺”,先要给一个“贝”或“竹”的偏旁信息,然后再读音;遇到同字异音,如“自行车”与“银行”的“行”字,应该统一发一种音。汉字和标点符号、西文微字,是分别处理后再加到录音带中去的。录音后由声音校正器对录音带进行校正。以上的文字信息处理完毕后,再用版面设计处理机合成文字信息和版面设计信息,并显示在显像屏上进行校对。经校对后,全部输出到排版中心 电子计算机的记忆装置,就可由电子计算机接通排字装置而进行高速排版了。

在国外,现在声音排版已达到比较成熟的实验阶段,几年后即可实际应用。这一技术的推广,必将给汉字排版带来令人鼓舞的改观。

第3节 耳和听觉

基础积累

1、看书打瞌睡,头部下垂时会立即惊醒。此过程中接受刺激的感受器是( )

A.鼓室和半规管

B.前庭和耳蜗

C.半规管和耳蜗

D.前庭和半规管

2、人耳能够听到声音的范围主要决定于声音的( )

A、响度 B、频率

C、音色 D、音调

3、对人类来说较理想的安静环境应( )

A、不超过50分贝 B、不超过70分贝

C、30—40分贝 D、不超过0分贝

4.用手掌托住耳廓后边,会感到前方传来的声音变大,这说明耳廓能够( )

A.产生声波 B.传递声波

C.收集声波 D.感受声波

5、关于噪声,下列说法中正确的是( )

A、声音是一种污染是公害

B、长期处在高噪声环境下会影响健康

C、噪声不会污染环境

D、以上说法均不对

6.用尖锐的器具挖耳朵可能会损伤( )

A.鼓膜 B.听觉中枢

C.耳廓 D.听神经

7.下图是人耳的结构图,请读图填空:

(1)①是 ;④是 ;⑤是 ;它们共同构成了 。

(2)⑦内有 感受器;⑧内有 感受器;这两类感受器神经纤维合在一起组成了听神经。

(3)声波引起鼓膜振动, 传到内耳。

(4)当飞机下降时乘客常要咀嚼糖果并不断吞咽,其目的是使 开放,使空气由咽通过咽鼓管进入鼓室,以保持鼓膜内外气压平衡。

8、从环保角度看,噪声是指凡是妨碍人们正常 、 和 的声音及对人们 的声音。

能力提升

9“引吭高歌”和“低声细语”,这里的“高”和“低”指的是( )

A、音调的高低 B、音色的好坏

C、响度的大小 D、上述说法都的道理

10生晕车、晕船等症状,其原因是( )

A.由于睡眠不足引起

B.小脑调节平衡的能力弱

C.躯体感觉中枢受到了过强的刺激

D.前庭和半规管受到过强或长时间的刺激

11.放爆竹和礼花时,你若在一旁观看,最好张开嘴或捂住耳朵、闭上嘴。这种做法主要是为了 ( )

A.保护耳蜗内的听觉感受器

B.保持鼓膜内外气压平衡

C.使咽鼓管张开,保护听小骨

D.防止听觉中枢受损伤

12、甲、乙两只昆虫飞行时,甲翅膀每秒振动200次,乙翅膀每秒振动10次,人能听到其飞行发声的是( )

A、甲 B、乙

C、都不能听到 D、都能听到

13.对某一声音,人的右耳中听到的声音比左耳强,则可判断( )

A.声源在人的左方

B.右耳先听到声音

C.两耳感受到振动的步调相同

D.两耳同时听到声音

14、养花人挑选花盆时,常常将花盆拎起后轻轻敲击它,根据敲击声来判断花盆是否有裂缝,他是根据声音三个特征中的 来进行判断的。

15、噪声是城市环境污染的一个主要来源,其中有三大部分:工业噪声、交通噪声、居民噪声。请你分别举出一个工业噪声和一个交通噪声的实例。工业噪声: ;交通噪声: 。

实践探究

16、在生活中,有人用眼睛看,更有人用耳朵“看”,因为声音向我们传递着很多信息。一位有经验的锅炉工发现,向瓶里灌开水,开始时,水的落差大、撞击力大、瓶里空气多,发出大声的并且低沉的“咚、咚”声。水将灌满时情况相反,发出小声的并且尖细的“吱、吱”声,则该工人判断灌水多少的依据是。-----------( )

A、音色和音调 B、音色

C、响度 D、响度和音调

你能简略地解释其原因吗?

。

18.同学们平常肯定会有这样的疑惑:为什么听录音机放出自己的录音,会觉得不像自己的声音,但是听别人录下的声音,却很像?(提示:可从声音传播到耳内的介质去考虑)

17、请你用所学知识来解释在一般情况下为什么女性声音尖而细,而男性声音低沉有力的原因。

。

19.某班级科学探究小组的同学就为什么要用两只耳听声音,建立了如下猜测:

①用两只耳听到的声音的响度大,可以听得更清楚;

②用两只耳听声音,可以辨别声源的方向;

③左耳听左边的声音,右耳听右边的声音。

(1)为了验证其猜测①的正确与否,同学们设计并做了如下实验:

在离同一声源同样远近的条件下,同一人用两只耳听声音,然后再用一只耳听声音(另一只耳道用耳塞塞住)。若猜测①是正确的,则实验结果应该是 。实验中同学们应用了科学探究中的 的方法。

(2)为了验证其猜测②的正确与否,同学们又做了实验且结果如下:

让一同学蒙上眼睛,用两只耳听某一声源发出的声音,结果该同学对声源的方位判断正确,然后改用一只耳听(声源换了方位),结果该同学对声源的方位判断错误。根据以上实验结果,可以断定猜测②是 。

中考链接

20.(2013.乐山)下列控制噪声的措施中,属于防止噪声产生的是: ( )

A.晚上休息时关闭房间的门窗

B.公共场所不要高声喧哗

C.街道上安装噪声监测仪

D.纺织车间的工作人员使用防噪声耳罩

21.(2013.山东菏泽)有一种新型声纹锁,只要主人说出事先设定的暗语就能把锁打开,如果换了其它人,即使说出暗语也打不开,这种声纹锁辨别声音的主要依据是 。

益智园地

处理耳朵误入异物

1.小飞虫入耳,用光线照射,并将另一个耳朵堵塞,闭上嘴,昆虫会自己爬出来。

2.误入的异物很小,可将耳朵朝地下,并轻轻摇头,异物便会出来。

3.易碎异物可捣碎后轻轻取出,再用棉花擦拭耳道。

4.进入耳道的昆虫可滴入酒精(95%)将其杀死后再剔除。

5.不能及时取出,送医院处理。

6如果异物为铁质小东西,可将磁铁放在耳道口,利用磁铁的磁性,将异物吸出来。

7.如果异物为纸屑等柔软的东西,可以用细麻绳或琴弦,把断头散开,粘上粘胶一类的胶质物,伸入耳道,将异物取出。

第4节 光和颜色

基础积累

1、下列物体属于光源的是( )

A.月亮 B.闪闪发光的红宝石

C.萤火虫 D.电子表上的液晶屏

2.下列现象属于光的色散的是( )

A.用不同颜料能调配出其他的颜色

B.不同色光混合能得到的新的色光

C.七色光通过三棱镜后复合成为白光

D.白光通过三棱镜后分解成为七色光

3.下列关于颜色的说法正确的是( )

A.光的三原色是红、黄、蓝

B.将色光的三原色混合在一起会混合出黑色

C.将颜料的三原色混合在一起是白颜色

D.将颜料中的蓝、黄颜料混合在一起是绿颜料

4.下列说法中,正确的是( )

A.白光是七色光的一种

B.任意一种色光斜照到三棱镜都能发生光的色散

C.色光和颜料都可以混合,但混合规律不同

D.颜料的三原色就是色光的三原色

5.在无任何其他光源的情况下,舞台追光灯发出绿色光,照在穿白上衣、红裙子的演员身上,观众看到她( )

A.全身呈绿色

B.上衣呈绿色,裙子不变色

C.上衣呈绿色,裙子呈紫色

D.上衣呈绿色,裙子呈黑色

6.能够发光的物体,可分为______光源(如太阳、萤火虫、发光水母等)和______光源(如电灯、蜡烛等).

7.英国物理学家____首先用实验证明了太阳光不是单色光,而是由____、____、____、____、____、____、____这七种色光混合而成的,太阳光发生色散现象时,传播方向改变最大的是___光.太阳光通过三棱镜后,会发生______现象,而红光通过三棱镜后,看到的是______光.

8.透明物体的颜色是由______________决定的,不透明物体的颜色是由______________决定的。

9.普通彩色电视机的显像管中有三支电子枪,工作时向荧光屏发射电子束,不同电子束的电子轰击到荧光屏上,能使荧光屏发出不同颜色的光.你认为三支电子枪发出的电子束,能使荧光屏分别发出的色光的颜色是______、______、______最为合理.

能力提升

10.透过蓝色透光的玻璃,进行下列观察,结果是 ( )

A.观察黄色物体,可以看到绿色

B.观察绿色物体,可以看到蓝色

C.观察红色物体,可以看到黑色

D.观察任何颜色物体,看到的都是蓝色

11.这本书是白纸上印有黑字,每个都看得特别清楚.我们之所以能看清楚这些字的主要原因是 ( )

A.白纸和黑字分别发出了不同颜色的光进人眼睛

B.白光照到书上,白纸和黑字分别反射出白光和黑光进人眼睛

C.白光照到书上,白纸反射出白光进入眼睛,而黑字不反射光

D.黑字比白纸反射光的本领强

12. 关于研究方法中的对比法,下列说法正确的是( )

A.寻找几个事物共同点或不同点的方法

B.根据观察到的现象进行分析推理的方法

C.根据记录结果进行计算的方法

D.把复杂的问题简化的方法

13.我国唐朝的张志和在《玄贞子》中记载了著名的“人工虹”实验:“背日喷乎水,成虹霓之状.”形成这种现象是由于 ( )

A.光的直线传播 B.光的色散

C.光的反射 D.凸透镜成像

14.下列选项中,不是利用光能的是( )

A.太阳能电池板 B.植物的光合作用

C.太阳能热水器 D.用煤把锅炉中的水加热

实践探究

15、早晨看到草上的露珠映在日光中能呈现鲜艳的颜色,而且颜色随视线的方向而改变,这是为什么

16、小明在学习了光的有关知识后猜想:植物的叶子之所以多数呈现绿色,可能是植物喜爱绿光所造成的.他认为用阳光中和叶子颜色相同的绿光照射植物,植物生长更快.于是他就着手把绿色的玻璃纸罩在家中一盆绿色植物上方.

根据以上材料和已学过的物理知识,你认为小明的做法会成功吗 为什么

17.阅读下列短文,并回答提出的问题.

黑色花为什么很少见

我们生活在姹紫嫣红、色彩缤纷的花的世界里,但是我们看到的黑色花却很少.植物学家对4000多种花的颜色进行了统计,发现只有8种黑色花,而且还不是纯正的黑色,只是偏紫色而已.为什么会出现这种现象呢 原来,花的颜色与太阳光本身及花瓣反射、吸收光有关.太阳光由七种颜色的光(红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫)组成.光的颜色不同,其热效应也不同.有色不透明的物体反射与它颜色相同的光,吸收与它颜色不同的光,黑色物体吸收各种颜色的光.花瓣比较柔嫩,为了生存,避免受高温伤害,它们吸收热效应较弱的光,而反射热效应较强的光.这就是我们看到红、橙、黄色花比较多,而看到蓝、紫色花比较少的缘故.若吸收七种颜色的光,受高温伤害就更大,花也更难生存,所以黑色的花比较少.

问题:⑴红花反射什么颜色的光,吸收什么颜色的光

⑵材料中提到“光的颜色不同,其热效应也不同”,请你比较红色光与蓝色光热效应的不同。

⑶材料中没有提到白花,请你推断白花反射、吸收色光的情况.

⑷请你根据材料所提供的情景试举一例,说明人们在日常生活中也是这样保护自己的.

中考链接

18、(2013.济宁)如图所示是济宁市2013年中考试卷答题中用来识别考生信息的条形码(样码),当条形码扫描器照射它时,黑条纹将光 (选填“反射”或“吸收”), 白条纹将光 (选填“反射”或“吸收”),再通过电脑解码就可以获取考生相关信息。

益智园地

云的颜色为什么不一样

天空有各种不同颜色的云,有的洁白如絮,有的是乌黑一块,有的是灰蒙蒙一片,有的发出红色和紫色的光彩。这不同颜色的云究竟是怎么形成的呢?

云的厚薄决定颜色。我们所见到的各种云的厚薄相差很大,厚度可达七八公里,薄的只有几十米。有满布天空的层状云,孤立的积状云,以及波状云等许多种。很厚的层状云,或者积雨云,太阳和月亮的光线很难透射过来,看上去云体就很黑;稍微薄一点的层状云和波状云,看起来是灰色,特别是波状云,云块边缘部分,色彩更为灰白;很薄的云,光线容易透过,特别是由冰晶组成的薄云,云丝在阳光下显得特别明亮,带有

丝状光泽,天空即使有这种层状云,地面物体在太阳和月亮光下仍会映出影子。有时云层薄得几

乎看不出来,但只要发现在日月附近有一个或几个大光环,仍然可以断定有云,这种云叫做“薄幕卷层云”。孤立的积状云,因云层比较厚,向阳的一面,光线几乎全部反射出来,因而看来是白色的;而背光的一面以及它的底部,光线就不容易透射过来,看起来比较灰黑。

太阳光的照射角度决定云的颜色。日出和日落时,由于太阳光线是斜射过来的,穿过很厚的大气层,空气的分子、水汽和杂质,使得光线的短波部分大量散射,而红、橙色的长波部分,却散射得不多,因而照射到大气下层时,长波光特别是红光占着绝对的多数,这时不仅日出、日落方向的天空是红色的,就连被它照亮的云层底部和边缘也变成红色了。 由于云的组成有的是水滴,有的是冰晶,有的是两者混杂在一起的,因而日月光线通过时,还会造成各种美丽的光环或虹彩。

第5节 光的反射和折射

第1课时

基础积累

1.我们能从各个方向看到公园里盛开的鲜花,这是由于光在鲜花表面( )

A.产生镜面反射 B.产生漫反射

C.被吸收 D.产生色散现象

2.我们学过的许多成语包含了科学知识,下列成语中的“影”哪个是由光的反射形成的( )

A.杯弓蛇影 B.形影不离

C.形单影只 D.立竿见影

3.关于镜面反射和漫反射,下列说法中正确的是( )

A.前者遵循光的反射定律,后者不遵循反射定律

B.两者都遵循反射定律

C.放电影时,屏幕对光的反射是镜面反射

D.不是平行光射向镜面,就不遵循反射定律

4.关于光的反射,下列说法正确的是( )

A.当入射光线与镜面的夹角为20°时,反射角也是20°

B.当入射角增大5°,反射光线与入射光线的夹角也增大5°

C.镜面反射遵循光的反射定律,漫反射不遵循光的反射定律

D.如果反射光线向法线靠近,则入射光线也向法线靠近

5.一束光线射到平面镜上,当入射角增大20°时,入射光线与反射光线恰好垂直,则原来的入射角是( )

A.l5° B.25°

C. 30° D.35°

6.太阳光沿着跟水平面成60°角的方向射来,为了使反射光线沿水平面射出去,平面镜跟水平面所成的最小角是( )

A.150° B.120°

C.60° D.30°

7.如图是研究光的反射定律的实验装置,为了研究反射角与入射角之间的关系,实验时应进行的操作是( )

A.沿ON前后转动板E

B.沿ON前后转动板F

C.改变光线OB与ON的夹角

D.改变光线AO与ON的夹角

能力提升

8.如图所示,进入人眼睛的光线是由( )

A.平面镜发出的

B.像S’发出的

C.平面镜反射的

D.人的眼睛发出的

9.右图为同学们科技制作所做潜望镜的结构示意图,通过这样的潜望镜看到物体AB的像

是( )

A.倒立、等大的实像

B.正立、等大的虚像

C.倒立、放大的实像

D.正立、放大的虚像

10.清澈平静的湖面上空,有只小燕子正向下俯冲捕食。小燕子向下俯冲过程中,通过湖面所成像的虚实、及其与像之间距离的变化是( )

A.虚像、距离变小 B.虚像、距离变大

C.实像、距离不变 D.实像、距离变小

11.观察平面镜成像的实验中,下列叙述不正确的是( )

A.烛焰在平面镜中成的像是虚像

B.若把点燃的蜡烛移近玻璃板,它的像变大

C.若把蜡烛的位置和它的像的位置用直线连起来,则连线与镜面垂直

D.当点燃的蜡烛远离玻璃板时,它的像也远离玻璃板

12.水平桌面上竖直放置一平面镜,欲使镜面前小球滚动方向与镜中小球移动方向垂直,那么镜面前小球滚动方向与镜面的夹角是( )

A.90° B.60°

C.45° D.30°

13.检查视力时,人与视力表之间的距离应为5米,现因屋子太小而使用一个平面镜,视力表到镜子的距离为3米,如图所示,那么人到镜中的视力表的距离和人到镜子的距离分别为( )

A.5米,2米 B.6米,2米

C.4.5米,1.5米 D.5米,1米

14.某同学在做研究平面镜成像的实验时,想使竖直放置的蜡烛所成的像是水平的,他可采用的方法是( )

A.将平面镜与水平面成90°角放置

B.将平面镜与水平面成60°角放置

C.将平面镜与水平面成30°角放景

D.将平面镜与水平面成45°角放置

15.小明做研究平面镜成像的实验时,先将蜡烛放在平面镜前50厘米处,他记下了像的位置,然后,他将平面镜向蜡烛移动了10厘米,则第二次成像的位置与第一次成像的位置比较( )

A.向平面镜移动了10厘米

B.向平面镜移动了20厘米

C.远离了平面镜10厘米

D.远离了平面镜20厘米

实践探究

16.小勇同学在家里的一间黑暗房子里做了有关光反射的探究实验,他首先在黄色的桌子上放了一张试卷大小的白纸,然后再在纸上放了一块小平面镜,最后他打开手电筒正对平面镜。请你和小勇同学一起在旁边观察所发生的现象。结果发现了以下现象:

(1)镜子是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(2)白纸是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(3)桌面是 (填“亮”或“暗”)的,理由是 。

(4)按亮到暗依次排列是 。

(5)此时桌子的颜色 的,理由是 。

17.自行车是一种便捷的交通工具,它包含了许多科学知识。例如,自行车尾灯就包含了光学知识。它本身不发光,但在夜晚,当有汽车灯光照射到尾灯上时,就会发生反射,以引起司机注意。尾灯的结构如图所示,请在图中画出反射光线,并说明反射光线有什么特点。

中考链接

18.(2013. 四川雅安)如图 是利用透明玻璃板探究平面镜成像特点的实验示意图, 下列说法正确的是( )

A. 该实验最好在明亮的环境中进行

B. 蜡烛远离玻璃板过程中, 蜡烛的像始终与蜡烛等大

C. 把光屏放在玻璃板后像所在的位置, 像会成在光屏上

D. 玻璃板应选择较厚且涂有水银反光面的镜子

益智园地

海市蜃楼形成的原因(一)

当光线在同一密度的均匀介质内进行的时候,光的速度不变,它以直线的方向前进,可是当光线倾斜地由这一介质进入另一密度不同的介质时,光的速度就会发生改变,进行的方向也发生曲折,这种现象叫做折射。当你用一根直杆倾斜地插入水中时,可以看到杆在水下部分与它露在水上的部分好像折断的一般,这就是光线折射所成的,有人曾利用像左边上面那个图所示的装置,使光线从水里投射到水和空气的交界面上,就可以看到光线在这个交界面上分两部分:一部分反射到水里,一部分折射到空气中去。如果转动水中的那面镜子,使投向交界面的光线更倾斜一些,那么光线在空气中的折射现象就会显得更厉害些。当投向交界面的光线如左下图所示的情况时,光线就全部反射到水里,再没有折射到空气中去的光线了。这样的现象叫做全反射。

空气本身并不是一个均匀的介质,在一般情况下,它的密度是随记度的增大而递减的,高度越高,颏度越小。当光线穿过不同高度的空气层时,总会引起一些折射,但这种折射现象在我们

日常生活中已经习惯了,所以不觉得有什么异样。

可是当空气温度在垂直变化的反常,并会导致与通常不同的折射和全反射,这就会产生海市蜃楼的现象。由于空气密度反常的具体情况不同,海市蜃楼出现的型式也不同。

在夏季,白昼海水湿度比较低,特别是有冷水流经过的海面,水温更低,下层空气受水温更低,下层空气受水温影响,较上层空气为冷,出现下冷上暧的反常现象(正常情况是下暖上凉,平均每隔100米高度,气温降低0.5~0.6左右)。下层空气本来就因气压较高,密度较大,现在再加上气温又较上层为低,密度就显得特别大,因此空气层下密上稀的差别异常显著。

假使在我们的东方地平线下有一艘轮船,一般情况下是看不到它的。如果由于这时空气下密上稀的差异太大了,来自船舶的光线先由密度的气层逐渐折射进入稀的气层,并在上层发生全反射,又折回到下层密的气层中来;经过这样弯曲的线路,最后投入我们的眼中,我们就能看到它的像。由于人的视觉总是感到物像是来自直线方向的,因此我们所看到的轮船映像比实物是抬高了许多,所以叫做上现蜃景。

第5节 光的反射和折射

第2课时

基础积累

1.下列现象属于光的折射的是( )

A.通过潜望镜观察海面上的船只

B.观察楼房在水中的倒影

C.从水中看岸上的物体比实际位置高

D.在路灯下出现了人的影子

2.在湖边看平静湖水中的“鱼”和“云”,看到的是( )

A.“鱼”是光的反射形成的虚像,“云”是光的折射形成的虚像

B.“鱼”是光的折射形成的虚像,“云”是光的反射形成的虚像

C.“鱼”和“云”都是光的反射形成的虚像

D.“鱼”和“云”都是光的折射形成的虚像

3.在海上或沙漠上,有时会看到高楼大厦,热闹市场,实际大海、沙漠上并没有这些楼市,这种现象叫“海市蜃楼”,出现“海市蜃楼”的原因是( )

A.光在海面上反射的缘故

B.光在云层上反射的缘故

C.光沿直线传播的缘故

D.光在不均匀的大气层中折射的缘故

4.图中,容器底有一探照灯S发出一束光线投射到MN木板上,在B点形成一光斑,当向容器中注水时,光斑B将移向( )

A.B的上方

B.B的下方

C.B的左边

D.B的右边

5.上题中,光射到水面上会发生反射和折射现象,随着水面的升高,反射光线与折射光线的夹角将( )

A.越来越大 B.越来越小

C.不变 D.无法确定

6.池水看起来比实际的要_________,这是由于光从________射入________时发生的________造成的,看到的是实际池底的_______像。

7.如图所示,是光在空气和玻璃两种介质中传播的路线,其中________是入射光线,________是反射光线,________是折射光线,反射角为________,折射角为________,光进入玻璃后偏折角度的大小是________。

8.一束光从空气中射向某一透明介质时发生反射和折射现象,入射光与分界面的夹角为30°,若折射光线和反射光线垂直,则反射光线与入射光线的夹角为________,折射角为______。

9.如图所示,一束光线由某介质射入空气中时发生了反射和折射现象.已知∠1=∠2≠∠3,试指出图中的界面和法线并在图中标出入射光线、反射光线和折射光线的传播方向.

能力提升

10、“猴子捞月”的寓言故事说,猴子看到井中有个月亮,以为月亮掉进井水中了,以下说法中正确的是( )

A.水中出现月亮属于光的反射现象

B.水中出现月亮属于光的折射现象

C.水中的月亮到水面的距离比天上的月亮到水面的距离近

D.水中的月亮比天上的月亮小

11、南宋著名诗人辛弃疾的诗句“溪边照影行,天在清溪底。天上有行云,人在云里行。”中所描写的“天在清溪底”和“人在云里行”两种情景,是光的( )

A.反射现象

B.折射现象

C.反射现象和折射现象

D.折射现象和反射现象

12、将电视机遥控器对准墙壁按一下开关,有时也可以将关闭的电视机打开。产生这种现象的原因是( )

A.可见光不遵从光的反射定律

B.不可见光的折射现象

C.不可见光的反射现象

D.凸透镜对光的会聚作用

13、下图中描述的现象属于光的折射的是( )

14、下列现象由于光的折射形成的是( )

A.镜花水月 B.管中窥豹

C.一叶障目 D.海市蜃楼

15、下列现象中属于光的折射现象的是( )

A.路灯下,地面上出现人的影子

B.水池底看来起来比实际浅

C.平静的水面映出桥的“倒影”

D.白天,浓密的树荫下出现很多圆形光斑

实践探究

16、某实验小组在探究光的折射规律时,将光从空气分别射入水和玻璃,测得数据如下表:

空气中的入射角i 0° 30° 45° 60°

水中的折射角r 0° 22° 32° 40°

玻璃中的折射角 0° 17° 24° 30°

分析表格中的数据,你肯定能得出一些规律。请写出一条:

17、小明通过实验研究光从水中射入空气中的现象,如图是他根据实验现象画的光路图,改变入射角的大小,他发现空气中的折射光线与法线的夹角随入射角的增大而增大。你猜想,当入射角增大到一定程度时,会出现的现象是_______,你猜想的依据是______________。

中考链接

(2013泸州)25.已知玻璃的折射率大于空气的折射率。当一束激光AO由空气斜射人平行玻璃砖的上表面,经两次折射后从玻璃砖的下表面射出,下列所作的四个折射光路图中.可能正确的是:( )

益智园地

海市蜃楼形成的原因(二)

我国渤海中有个庙岛群岛,在夏季,白昼海水温度较低,空气密度会出现显著地下密上稀的差异,在渤海南岸的蓬莱县(古时又叫登州),常可看到庙岛群岛的幻影。宋朝时候的沈括,在他的名著《梦溪笔谈》里就有这样的记载:“登州海中时有云气,如宫室台观,城堞人物,车马冠盖,历历可睹。”

这就是他在蓬莱所看到的上现蜃景。1933年5月22日上午11点多钟,青岛前海(胶州湾外口)竹岔岛上也曾发现过上现蜃景,一时轰传全市,很多人前往观看。1975年在广东省附近的海面上,曾出现一次延续6小时的上现蜃景。

不但夏季在海面上可以看到上现蜃景,在江面有晨也可看到,例如1934年8月2日在南通附近的江面上就现过。那天酷日当空,天气特别热,午后,突然发现长江上空映现出楼台城廓和树木房屋,全部蜃景长20多里。约半小时后,向东移动,突然消逝。后又出现三山,高耸入云,中间一山,很像香炉;又隔了半小时,才全部消失。

在沙漠里,白天沙石被太阳晒得灼热,接近沙层的气温升高极快。由于空气不善于传热,所以在无风的时候,空气上下层间的热量交换极小,遂使下热上冷的气温垂直差异非常显著,并导致下层空气密度反而比上层小的反常现象。在这种情况下,如果前方有一棵树,它生长在比较湿润的一块地方,这时,由树梢倾斜向下投射的光线,因为是由密度大的空气层进入密度小的空气层,会发生折射。折射光线到了贴近地面热而稀的空气层时,就发生全反射,光线又由近地面密度小的气层反射回到上面较密的气层中来。这样,经过一条向下凹陷的弯曲光线,把树的影像送到人的眼中,就出现了一棵树的倒影。

由于倒影位于实物的下面,所以又叫下现蜃景。这种倒影很容易给予人们以水边树影的幻觉,以为远处一定是一个湖。凡是曾在沙漠旅行过的人,大都有类似的经历。拍摄影片《登上希夏邦马峰》的一位摄影师,行走在一片广阔的干枯草原上时,也曾看见这样一个下现蜃景,他朝蜃景的方向跑去,想汲水煮饭。等他跑到那里一看,什么水源也没有,才发现是上了蜃景的当。这是因为干枯的草和沙子一样,可以被烈日晒得热浪滚滚,使空气层的密度从下至上逐渐增大,因而产生下现蜃景。

无论哪一种海市蜃楼,只能在无风或风力极微弱的天气条件下出现。当大风一起,引起了上下层空气的搅动混合,上下层空气密度的差异减小了,光线没有什么异常折射和全反射,那么所有的幻景就立刻消逝了。

第6节 透镜和视觉

基础积累

1.隐形眼镜是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼球的运动而运动,目前使用的软质隐形眼镜是由甲醛丙烯酸羟乙酯(HEMA)制成的,中心厚度只有0.05mm。近视眼患者戴的HEMA超薄镜片的边缘厚度 ( )

A.小于0.05 mm B.等于O.05 mm

C.大于0.05 mm D.任意值

2. 在2000多年前,我国古人已能“照冰取火”,它们用冰磨成一种冰镜,使太阳光透过它能点燃柴草取火,这种冰镜应为( )

A.平面镜 B.凹透镜

C.凸透镜 D.凹面镜

3.下列四个光路图中,哪个是错误的 ( )

4.如图所示,把一支点燃的蜡烛放在距离凸透镜2倍焦距以外的地方,在透镜的另一侧调节光屏位置可找到一个清晰的像。这个像是下图中的( )

5、测绘人员绘制地图时,需要在高空的飞机上向地面照相,称航空摄影。若航空摄影使用的照相机的镜头的焦距为50毫米,则胶片与镜头间的距离为 ( )

A、100毫米以外 B、50毫米以内

C、略大于50毫米 D、恰为50毫米

6.视觉的形成部位在( )

A.眼 B.视网膜

C.感受器 D.大脑

7.如图各类透镜中,属于凸透镜的是________,对光起发散作用的透镜是__________ 。

8、在“研究凸透镜成像规律实验”中,当点燃的蜡烛在2倍焦距以外外时,光屏上出现一个倒立、缩小的实像;将蜡烛向凸透镜靠近,像会逐渐变大;当移过___________时,光屏上得不到实像。

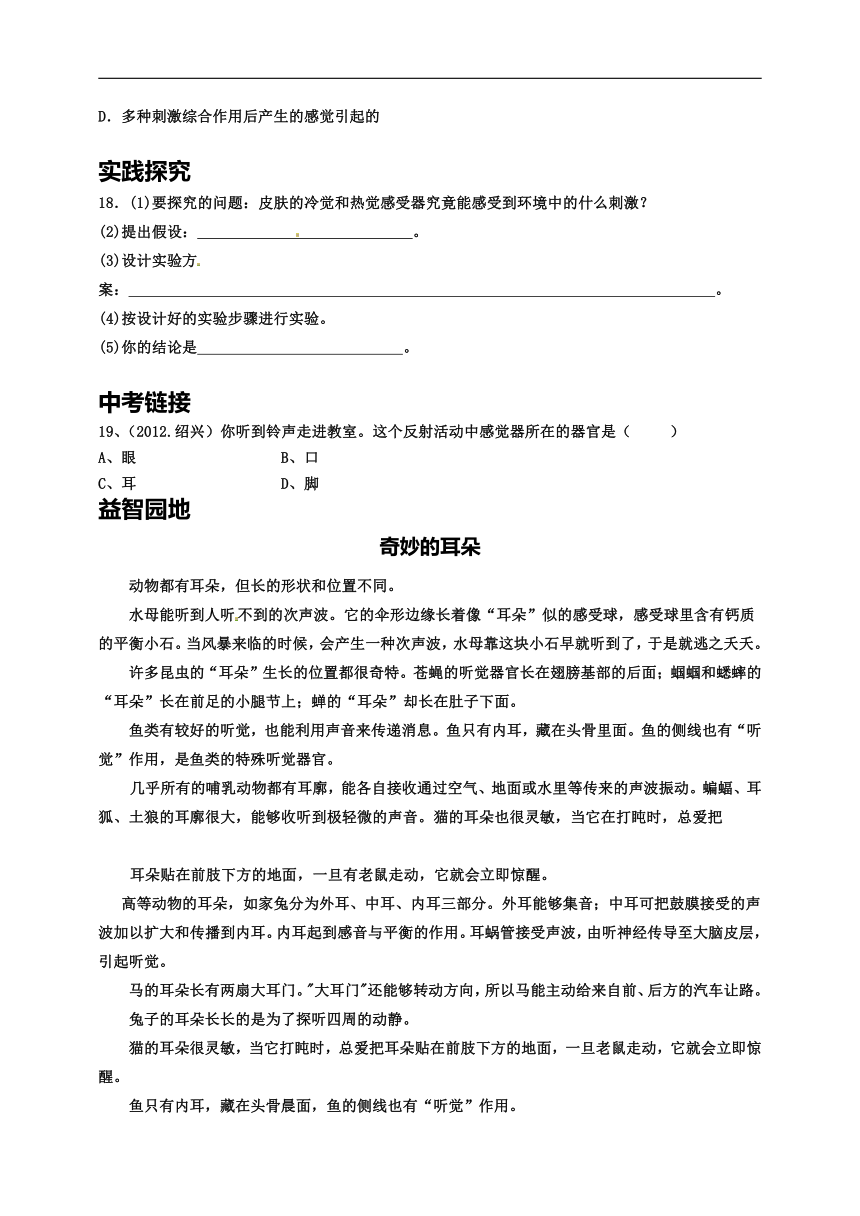

9.人的眼睛在结构上和照相机非常相似,晶状体相当于一个凸透镜,能使物体成像在视网膜上。在下面的甲、乙示意图中,属近视眼的是 ,矫正时配戴的眼镜镜片应选用 (选填:“丙”或“丁”)。

能力提升

10.小明在做凸透镜成象实验时,将点燃的蜡烛放在凸透镜前,在透镜另一侧的光屏上得到倒立、放大的象,如图所示。保持凸透镜位置不变,小明把蜡烛与光屏的位置对换,则( )

A.光屏上有倒立、缩小的象

B.光屏上有倒立、放大的象

C.光屏上找不到象

D.凸透镜焦距未知,无法判断

11.高老师戴着眼镜正在批作业,听到远处有学生叫她,为了看清该学生的容貌,高老师立即摘下眼镜跟这位学生打招呼。下列说法正确的是( )

A.高老师所戴眼镜的镜片是凸透镜 B.高老师是近视眼

C.高老师不戴眼镜看近物时,物像会戒在视网膜前方

D.高老师的眼球前后径可能过

12.有一架镜头焦距为35毫米的傻瓜照相机,不用任何调节就能对相距3.5米以外的物体拍出清晰的像,小明对此现象进行分析,其中错误的是( )

A.像距总比物距小得多

B.因物距变化引起的像距变化非常小

C.成像原理是u>2f,f

13. 如图所示,在做“凸透镜成像”实验时,光屏上恰成一个清晰的像,则此时烛焰所成的像是 (填“缩小”、“等大”或“放大”)、 (填“倒立”或“正立”)的实像;如果使烛焰没主轴远离凸透镜,仍要在光屏上得到清晰的像,则光屏应向

(填“左”或“右”)移动。

14.小明同学要挑选一焦距小于6厘米的凸透镜,他用物理实验对甲、乙、丙三块凸透镜进行测量,保持烛焰与凸透镜的距离为12厘米,实验结果记录在表格中,可以确定小明同学需要的

凸透镜。

凸透镜 像的性质

甲 倒立 放大 实像

乙 倒立 缩小 实像

丙 正立 放大 虚像

实践探究

15.某同学做“凸透镜成像”实验。

(1)实验时,应首先调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在_______,其目的是 _____________ ______。

(2)已知凸透镜的焦距是15厘米,试将可能的实验结果填入下表。

蜡烛到透镜的距离 像的特点

(厘米) 倒立或正立 缩小或放大 虚像或实像

40

20

10

(3)如果光具座上的蜡烛、凸透镜不动,光屏在光具座上无论怎样移动都承接不到像,你猜想可能的原因有哪些?.

①______ ____;

②_______ ___。

中考链接

16.(2013.武汉市)用水彩笔在磨砂电灯泡的侧面画一个你所喜欢的图案,然后接通电源,拿一个凸透镜在灯泡和白墙之间移动,下列情况不可能发生的是( )

A、能在墙上看到倒立、缩小的所画图案的像 B、能在墙上看到倒立、放大的所画图案的像

C、只能在墙上看到放大的所画图案的像

D、不能在墙上看到所画图案的像

益智园地

菲涅尔透镜

菲涅尔透镜 (Fresnel lens) 多是由聚烯烃材料注压而成的薄片,也有玻璃制作的,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆,它的纹理是利用光的干涉及扰射和根据相对灵敏度和接收角度要求来设计的,透镜的要求很高,一片优质的透镜必须是表面光洁,纹理清晰,其厚度随用途而变,多在1mm左右,特性为面积较大,厚度薄及侦测距离远。

菲涅尔透镜的在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多。多用于对精度要求不是很高的场合,如幻灯机、薄膜放大镜、红外探测器等。

菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。

菲涅尔透镜,简单的说就是在透镜的一侧有等距的齿纹.通过这些齿纹,可以达到对指定光谱范围的光带通(反射或者折射)的作用.传统的打磨光学器材的带通光学滤镜造价昂贵。菲涅尔透镜可以极大的降低成本。典型的例子就是PIR(被动红外线探测器)。PIR广泛的用在警报器上。如果你拿一个看看,你会发现在每个PIR上都有个塑料的小帽子。这就是菲涅尔透镜。小帽子的内部都刻上了齿纹。这种菲涅尔透镜可以将入射光的频率峰值限制到10微米左右(人体红外线辐射的峰值)。

参考答案

第2章 第1节感觉世界

基础积累

1、耳 鼻 眼 舌 皮肤 大 冷觉、热觉、触觉、痛觉 痛 触碰 热觉

2、嗅觉神经末梢 神经

3、酸、甜、苦、咸舌尖舌根咸味酸味

4、感觉 大脑

5、味蕾 味觉 液(1)苦味(2)酸味(3)咸味(4)甜味

6、鼻腔 嗅觉神经末梢 嗅觉神经 大脑的嗅觉中枢

7、D 8、C 9、B 10、B 11、B 12、A 13、D 14、D

能力提升

15、嗅觉 正常 食物的美味在很大程度上由嗅觉感知

16、舌感受液态物质的刺激特别敏感

17、甜 咸 苦 用清水漱口 防止味道残留、混和而串味,影响实验影响实验结果

18、C 19、B 20、D 21、C 22、D

实践探究

23、(2)能感受到环境中的温差(3)取3个杯子,分别装冷水、温水和热水,将自己的左、右手分别浸入冷水、热中,一段时间后,将双手同时放入温水中。 (5)冷热感受器并非直接感受物体温度的变化,而是感受皮肤散热或获取热量的速率变化。

中考链接

19、C

第2章第2节 声音的产生和传播

基础积累

1.振动 声源

2.固体 液体 气体 真空

3.声波

4.不同固体气体越快340米/秒

5.回声

6.超声波

7.B 8.A 9.B 10.D 11.A 12.D 13.B 14.C

能力提升

15、解:

S=S1+S2=344m+516m=860m

16、分析:从射击到听到击靶声的时间t=1.4S,等于子弹飞行时间t1和声音从靶传回所用时间t2之和

解:

t1=t-t2=1.4s-0.882s=0.518s

实践探究

17.(1)一 (2)声音的传播需要介质

18.(1)固体能传声(2)金属传声比棉线好(3)振动不能传递(4)不能

中考链接

19、振动 20、A

第2章第3节 耳和听觉

基础积累

1、D 2、B 3、C 4、C 5、B 6、A 7、(1)鼓膜 听小骨 鼓室 中耳 (2)位觉 听觉(3)听小骨(4)咽鼓管 8、休息、工作、学习、要听的声音起干扰

能力提升

9.C 10.D 11.B 12.B 13.A

14、音色 15、工厂机器的运转声(或通风机吸排气声、材料的锯割、冲压、切削声-------)机车车辆的鸣叫声(或汽车发动机的振动声、排气声、汽车全身的振动声)

实践探究

16、D 向瓶里灌开水的时候发声,是由于瓶里的空气发生振动所致。开始时,瓶里空气多,空气柱的振幅大,频率低,此时响度大、音调低,所以发低沉的“咚、咚”声;水将满时,瓶里空气少,空气柱振幅小、频率高,此时响度小,音调高,所以发出小声的并且尖细的“吱、吱”声。

17.听到的自己的声音是由头盖骨和空气传入耳中的,而听录音机里的声音是由空气传人人耳的

18、一般女性声带短,气流冲击声带发声时,声带振动较快,但振幅不大,听起来尖而细;而男性声带较长,发声时振动慢,但振幅较大,听起来低沉有力。

19.(1)一只耳朵听时,声音轻,听不清楚控制变量

(2)正确的

中考链接

20.B 21。音色

第4节 光和颜色

基础积累

1、C 2、D 3、B 4、C 5、D 6、天然、人造 7、牛顿 4、红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,紫,折射,红 8、物体透过的色光 物体反射的色光 9、红、绿、蓝

能力提升

10.C 11.C 12.A 13.B 14.D

实践探究

15. 露珠相当于三棱镜,太阳光照射到露珠上,发生了色散现象,显得五颜六色,观察的角度不同,看到的色光不同。16. 不会成功,因为有色不透明物体反射与物体相同的色光,吸收与物体不同的色光。17.(1) 红光,吸收除红光以外的各种色光(2) 红光比蓝光的热效应强(3) 白花反射所有色光,几乎不吸收光(4) 人们喜欢在冬天穿深色的衣服,在夏天穿浅色的衣服。

中考链接

18.吸收 反射

第5节 光的反射和折射

第1课时

基础积累

1.B 2.A 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D

能力提升

8.C 9.B 10.A 11.B 12.C 13A 14.D 15.B

实践探究

16.(1)暗 镜子发生了镜面反射

(2)亮 白纸发生了漫反射

(3)亮桌面发生了镜面反射

(4)白纸、桌面、镜子(5)黄色,它只反射黄色的光,其它颜色都被吸收了

17.

入射光线平行射入,反射光线平行射出。反射光线与入射光线方向相反。

中考链接

18.B

第5节 光的反射和折射

第2课时

基础积累

1、C 2、B 3、D 4、B 5、C

6、浅、水、空气、折射、虚象

7、BO、OA、OC、60°、60°、55°

8、120°、30°

9、见右图

能力提升

10、A 11、A 12、C 13、C 14、D 15、B

实践探究

16、例:(1)入射角为0,折射角也为0;(2)入射角增大,折射角也随着增大;(3)光从空气斜射入不同介质中的折射角不同。(写出其他规律,只要正确同样给分)

17、折射光线消失(或光线全部反射回水中,答“折射角等于90°”或“折射光线沿水面前进”者不扣分);光从水中射入空气中时,折射角大于入射角,入射角增大时,折射角先达到90°。

中考链接

18、B

第6节 透镜和视觉

基础积累

1、C 2、C 3、C 4、B 5、C 6、D

7、BCD AE 8、焦点 9、甲 丁

能力提升

10、A 11、A 12、D 13、放大、倒立、左 14、乙

实践探究

15、(1)同一高度、使像可以成在光屏的中央。

蜡烛到透镜的距离 像的特点

(厘米)] 倒立或正立 缩小或放大 虚像或实像

40 倒立 缩小 实

20 倒立 放大 实

10 正立 放大 虚

(2)

(3)三者没有放在同一高度,u

16、C

9题

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空