河南省许昌市三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编-04现代文阅读(有答案)

文档属性

| 名称 | 河南省许昌市三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编-04现代文阅读(有答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 196.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-21 08:58:07 | ||

图片预览

文档简介

河南省许昌市三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编

04现代文阅读

一.现代文阅读(共7小题)

1.(2022 建安区)

《汤姆 索亚历险记》(节选)

【选段一】汤姆拿起刷子,吹着口哨,一下一下地刷着院墙,显得十分轻松,仿佛从刷墙这活儿里得到了无穷的乐趣。不过,他一边刷着墙一边用眼角观察着四周的动静。

【选段二】远处,炎热的阳光下,延绵的山峦在蒸腾的热气中微微颤动,高耸的山峰仿佛罩上了一层淡紫色的纱幕;几只鹰在高空懒洋洋地翻翔,好一会儿才将翅膀扇动两三下:近处的草地上几头牛一动不动地侧卧着,偶尔甩甩尾巴驱赶那些讨厌的苍蝇。汤姆不知道该怎样打发这百无聊赖的时光,他东摸摸,西掏掏,忽然他摸到了那个盒子。哈!谢天谢地,有东西玩了。汤姆悄悄地掏出盒子,把那只小爬虫放了出来。那爬虫一到书桌就一拱一拱地欢快地爬了起来,它也在体会从憋闷的盒子里解放出来的快活。爬虫高兴得太早了,当它快爬到桌子边的时候,汤姆用根别针将它的头一拨,使它不得不改变爬行方向。

【选段三】惊慌从一张嘴巴传到了又一张嘴巴,一群人传到了又一群人,一条街传到又一条街,很快不到五分钟,钟声疯狂地响了起来,于是整个镇子都骚动起来!此时马备好了鞍,快船配好了水手,渡船接到了出动的命令,于是就在这个恐慌(汤姆和贝琪迷失在山洞里)发生不到半个小时的时候,就有两百个人挤向了那通往岩洞的公路和河流。

【选段四】半夜时分,镇上传来了发疯般的钟声。不一会儿,街道上就挤满了衣衫不整却欣喜若狂的人,他们高声喊着:“快来看!找到他俩了!”人们叮叮当当地敲响了铁碗铜盆,嘀嘀嗒嗒的喇叭声与人们的喧嚷声汇成了一片。大家成群结队地拥向河岸,去迎接那两个乘敞篷车归来的孩子。车子由欢呼着的村民拉着,簇拥着。前来迎接的人们加入了这支回小镇的队伍,他们迈着雄壮有力的步伐,浩浩荡荡地穿过大街。

(1)阅读以上选段,判断对错,对的打“√”,错的打“×”。

1)【选段一】中汤姆完全沉浸在刷墙的快乐之中。

2)读了【选段一小、【选段二】,汤姆勤劳能干、活泼快乐的形象跃然纸上。

3)画“”的句子运用了排比、拟人的修辞手法写出了惊慌情绪的传播。

4)【选段四】中去掉加点词语也不影响内容和情感的表达。

(2)比较阅读【选段一】和【选段二】,它们主要对汤姆的 进行了描写,【选段一】表现出他 的心理,【选段二】表现出他 的心理。

(3)比较阅读【选段三】和【选段四】,我发现它们都是 描写,不同之处在于

(4)有人认为画“”的句子在阅读时可以跳过不读。你同意这种说法吗?为什么?

(5)从汤姆的成长经历中,你获得了哪些启示?(至少写两点)

2.(2022 建安区)

洒满汗水的“路口”

发明大王爱迪生有句名言:①“天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。'这句话是对成功之路的高度概括。然而,这么多的汗水,都洒在了攀登“顶峰”的路上吗?不尽然,事实上,所有成功者无不在寻找“路口”的过程中洒下了大量汗水。物理学家爱因斯坦年轻的时候,有一次从梯子上掉下来,人们惊慌失措地跑向爱因斯坦,可谁想到,爱因斯坦已经完全忘记了身体上的疼痛,正思考着另一个问题:“我为什么会笔直地掉下来?哦,看来物体总是沿着阻力最小的方向运动。”这一小小的事故对他研究“广义相对论”带来了很大启发。

也许你同时想起了牛顿与苹果落地的故事和瓦特与蒸汽顶壶盖的故事吧?这三个故事有个共同点,就是能对日常生活中最普通的事进行思考,从而有了重大的发现和发明。这三个主人公都被后人称为②“科学巨匠”。他们是否三生有幸、福星高照呢?请大家想一想,谁没见过重物下落呢?谁没见过沸腾的开水产生的蒸汽顶开壶盖呢?谁没见过从高处摔下来的物体呢?为什么真理没被我们发现呢?

一个一心想当飞行员的男孩来找空军上将,问他怎样成为一名飞行员。上将没有回答他,而是带他一起去郊游。回来后他对男孩说:“我发现四件小事会妨碍你成为飞行员:一是你只知道敲门,没发现有门铃;二是你在车站忘记了车票搁在哪里;三是由你做记录时,你不确定是否带了铅笔;四是你把我的住所门号记错了。你说,人们会把一架飞机交给一个这样的③‘细心人’吗?”

事实证明,从偶然中发现真理的科学家们并不是运气好,大自然对每一个人来说,都是一碗水端平的。只有付出辛勤的汗水,养成留心观察、用心研究习惯的人,才能够发现成功的“路口”,从而踏上成功之路。

(1)短文中标序号的引号分别表示:① ;② ;③ 。

A.讽刺或反语

B.直接引用

C.特定称谓

(2)短文题目中的“路口”指的是第一自然段中“顶峰”指的是。

(3)用“”画出短文说明的观点,与这句话意思最接近的项是

A.发现问题的能力比解决问题的能力更重要

B.千里之行,始于足下

C.不要迷信书本,也不要迷信权威

D.书籍是造就灵魂的工具

(4)短文第一自然段引用了爱迪生的话,这样写有什么好处?结合短文内容说说。

(5)你还知道哪些人付出辛勤的汗水后,发现了成功的“路口”,从而踏上成功之路呢?请举例说明。

3.(2022 禹州市)课外阅读。

废旧衣物,可别一扔了之

①“新三年,旧三年,缝缝补补又三年。”在物资极为匮乏的年代,一件衣服可以穿很多年。随着生活水平的提高,很多人的衣服渐渐从“不够穿”,变成了“穿不完”。每到换季时,都能整理出一批废旧衣物,它们成为“鸡肋”,甚至被一扔了之。

②一扔了之,带来的问题也不少。一般说来,废旧衣物中化纤类产品的比例为60%到70%,它们混在生活垃圾里,被填埋后仍难以降解,会污染土地。烧掉也不是个好办法。不少小工厂低价买来废旧衣物,当燃料使用,会产生有害气体,污染空气。更何况,有些废旧衣物没有运往垃圾场,而是直接流入二手市场。这些未经严格处理的衣物可能携带细菌、病毒或寄生虫等有害物,直接或间接使用都会危害人体健康。

③目前我国每年大约有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,而再利用率却非常低,只有不到1%,如何合理回收利用废旧衣物是一个迫切需要解决的问题。

④回收废旧衣物,我们通常的做法比较单一,只是在居民小区里放置回收箱。固定的回收箱的确便民,但管理上存在着许多漏洞。回收箱的数量增加了,服务质量不一定跟得上,需要安排专人收集、运输,增加了成本。有时回收箱已经“超载”却无人来收。回收箱还可能成为拾荒者的淘宝地,导致旧衣物以违规方式流向二手市场。在回收废旧衣物这件事情上,上海的做法是由政府主导,回收公司统一回收。除设置回收箱外,还通过市民电话预约上门收集、市民自付运费寄送、企事业单位组织募集活动等多种途径进行回收。英国则有着慈善商店、衣物回收银行、社区衣物回收箱、上门回收、再利用中心回收等多条废旧衣物回收渠道。这些做法,都取得了不错的效果。

⑤对回收的废旧衣物,如何规范处置,做到物尽其用呢?首先,废旧衣物要经历一次严格的“面试”。那些成色较新、没有破损的衣物应先送往水洗区清洗,然后接受高温高压消毒,最后进行烘干、包装。焕然一新后,可以无偿送给慈善机构或直接捐赠给贫困地区。而“面试”后“落选”的那些衣物,会根据棉、毛、化纤等面料再次分类,然后发送到有资质的加工企业进行处理,制成可再利用的工业原料,比如白色棉织物和有色织物,纤维化处理后可以变为棉纱、无纺布;涤纶织物进行化学处理分解,则可变为涤纶原料。经过这样的处理,废旧衣物就可以实现循环再利用了。

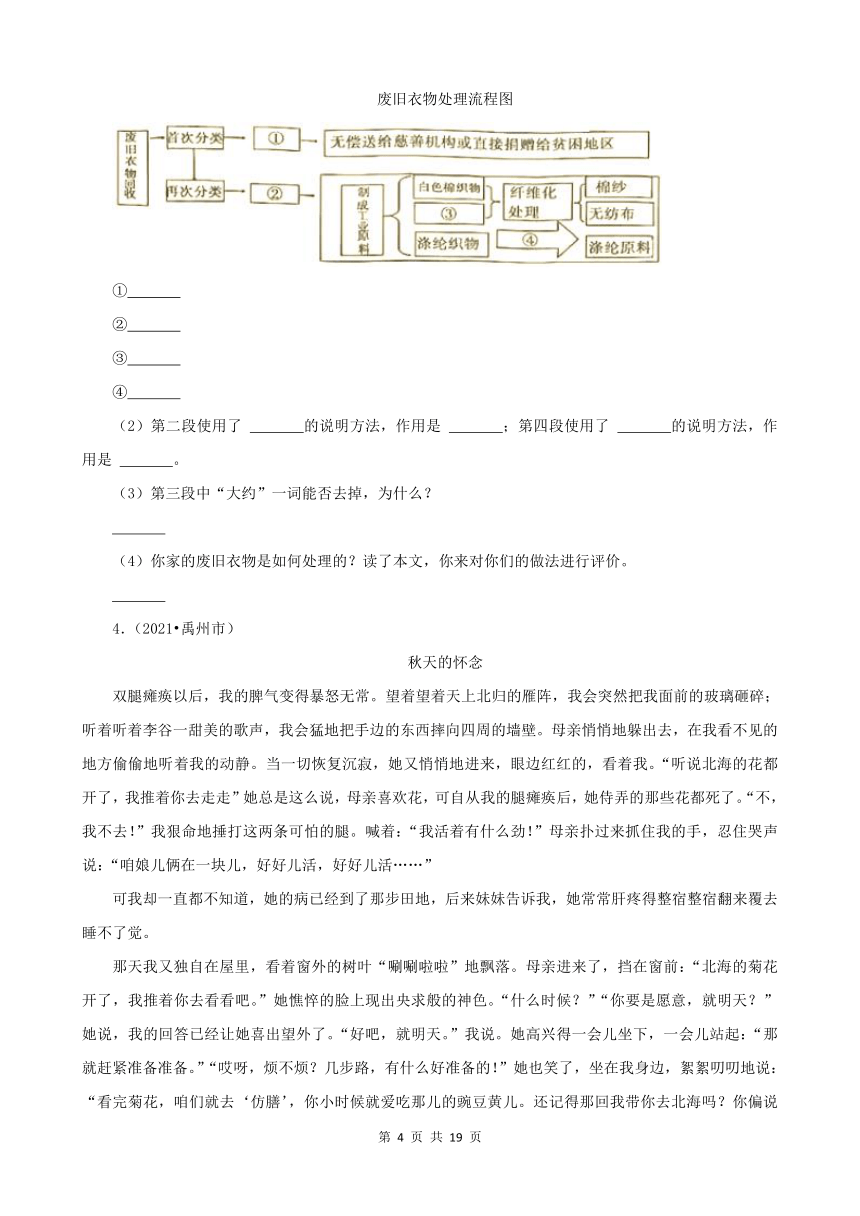

(1)根据文章相关内容,填写“废旧衣物处理流程图”中的①②③④处。

废旧衣物处理流程图

①

②

③

④

(2)第二段使用了 的说明方法,作用是 ;第四段使用了 的说明方法,作用是 。

(3)第三段中“大约”一词能否去掉,为什么?

(4)你家的废旧衣物是如何处理的?读了本文,你来对你们的做法进行评价。

4.(2021 禹州市)

秋天的怀念

双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把我面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花都开了,我推着你去走走”她总是这么说,母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可怕的腿。喊着:“我活着有什么劲!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地,后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去睡不了觉。

那天我又独自在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说,我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候就爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

她出去了,就再也没回来。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想她已经病成那样,看着三轮车远去,也绝没想到那竟是永远的诀别。

邻居家的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和那个还未成年的女儿……”

又是秋天,妹妹推我去北海看菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

(1)选文要表现的人物是 ,主要采用 描写和 描写来塑造。

(2)母亲始终瞒着“我”一件事,这件事是 ,瞒着我的原因是 。

(3)文章第一段和最后一段都出现了“好好儿活”,仔细读一读,说说它们的区别。

5.(2021 禹州市)

移动支付正在构建智慧生活

“五一”小长假的支付数据显示,移动支付正在构建人们的智慧生活。

微信和支付宝数据显示,“五一”假期,微信支付线下消费日均笔数相比去年同期增长79%;人均使用支付宝消费金额近1800元,比去年同期增长逾一成。

移动支付的使用场景迅速丰富。“五一”期间,选择用微信搭乘公共交通的人数同比增长215%;在加油站的消费同比增长116%。在超市、停车场、餐厅等大部分生活场景中,扫码支付已经得到普及。

移动支付使用人群也正向两端扩展。“五一”期间,“00后”在境外使用支付宝的人数迅猛增长8倍,人均消费560元;微信支付也有类似数据,60岁以上用户消费笔数增幅很快,较去年同期增长154%。

移动支付也在快速走出国门。支付宝已经让消费者在日本东京、泰国曼谷等旅游目的地实现一部手机畅快游;“五一”期间,微信支付在多个周边国家日均交易笔数大幅增长,俄罗斯增幅高达20倍,在柬埔寨菲律宾增幅也有10倍之高。

移动支付便利了生活。而今,支付已不仅是支付。移动支付手段的发展正在成为人们享受智慧生活的助推器。扫码购、社交支付、自助点餐、小程序乘车……基于移动支付,越来越多类似的场景正在变为现实,对传统行业进行着不同程度的智慧化改造。

移动支付带来的变化,是技术的升级迭代,也是我国经济水平提升的表现。随着经济向繁荣迈进,支付手段迅速更新。纷繁的支付手段也成为中国经济发展的注脚。

(1)选文从 、 、 、 、 五个方面来介绍移动支付对生活的构建。

(2)第2自然段使用了 和 的说明方法,说明 。

(3)生活中还有一部分老年人认为智 能手机太复杂,喜欢拿钱在手的感觉,对移动支付“敬而远之”。你如何看待移动支付和老年人之间的问题。

6.(2020 许昌)深入阅读《浮躁》,边读边问边思考。

花丛中,有个人在捕蝶,不!是在扑蝶。

他东奔西跑,气喘吁吁,累得一头汗,但蝴蝶并不搭理他,每当他扑来,它就转身飞去,仍然在花丛中跳着舞。

另一个人却在静静地等蝶,在花丛里画着花,并把那花画得亮丽无比。果然,蝴蝶飞来了,落在他的画上了!亲吻画上的美丽了!

他也便欣然一笑,也笑成了一朵花。

于是我想起了一个词:浮躁。

浮躁是什么样子?就是上述第一个人跌跌撞撞的样子,鲁莽,急匆匆,甚至有点张牙舞爪!就算是真的捉住了蝴蝶,那蝴蝶也是非死即残,何美之有?不是吗?

既然爱美,就理应小心翼翼﹣﹣小心翼翼地呵护它,小心翼翼地“锄草”“捉虫”,直到收获一个叫作“美丽”的故事。

①“捕”和“扑”这两个字能互换吗?为什么?

②“他”指谁?题目“浮躁”是什么意思?结合文章我对这些有了新的理解。

③我能结合生活谈谈对“锄草”“捉虫”的理解。

④读完这篇短文,我对“美丽”有了新的感悟。

⑤阅读中,边提问边思考是深入阅读的好方法之一。生活中,你常用的帮助自己深入阅读的方法有哪些?请举例向大家分享一种吧。

7.(2020 建安区)

矢志寻蒿人

①屠呦呦是我国第一位获诺贝尔奖的女科学家。数十年来,她致力于中医药学研究,带领团队发现了青蒿素,挽救了全世界数百万疟(nüè)疾患者的生命。2018年12月18日,党中央、国务院授予屠呦呦同志改革先锋称号。

20世纪60年代,39岁的屠呦呦接受国家任命,开始着手治疟中药的研发。当时疫情难以控制,严重威胁着人类的生命。她暗下决心:一定要完成使命!屠呦呦和课题组成员一头扎进了文献堆,寻遍古方,从中医古籍中寻求灵感。在极为艰苦的科研条件下,屠呦呦在实验室一待就是十几个小时,一次一次的试验,一次一次的失败,经过反复琢磨,终于在经历数百次试验后,发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

研究中,屠呦呦甘于奉献,面对危险无所畏惧。在进行动物试验时,她从个别动物的病理切片中,发现青蒿素疑似有毒副作用。到底是动物本身的问题,还是药物所致?屠呦呦决定以身试药。当青蒿提取物放到她手里的时候,她没有丝毫迟疑,一口吞服而下。提取物的剂量从0.35克开始,递增至0.5克、1克、2克、3克、4克、5克。数日之后,从实验室里传来了鼓舞人心的消息﹣﹣药物安全!不久,青蒿素被广泛用于疟疾的临床治疗,效果显著。

近年来,屠呦呦仍持之以恒地进行青蒿素的创新研究,并更加关注老药新用的问题,不断探索青蒿素类化合物对其他疾病的治疗,如红斑狼疮、恶性肿瘤等。双氢青蒿素治疗红斑狼疮取得了突破性进展。

凭借青蒿素的发现,屠呦呦获得了很多荣誉,但她仍然衣着朴素,过着平淡宁静的生活。她没有把名利看在眼里、揽在身上。面对赞誉,她总是淡淡一笑:“没有大家的无私合作我们不可能在短期内将青蒿素贡献给世界。”屠呦呦的名字源自《诗经》中的“呦呦鹿鸣,食野之蒿”,屠呦呦正像那一株青蒿,如蒿叶般平凡,蒿花般淡泊。

屠呦呦,这位中医药科技创新的优秀代表,攻坚克难,矢志寻蒿,完美地诠释了改革先锋的精神内涵。

(1)联系上下文,解释下列词语。

①矢志:

②淡泊:

(2)用“ ”画出第②段中描写屠呦呦完成使命的具体做法的句子。

(3)2019年国庆前夕,屠呦呦等8人被授予“共和国勋章”。请联系短文内容并结合你对屠呦呦的了解,为她写一份颁奖词。

参考答案与试题解析

一.现代文阅读(共7小题)

1.(2022 建安区)

《汤姆 索亚历险记》(节选)

【选段一】汤姆拿起刷子,吹着口哨,一下一下地刷着院墙,显得十分轻松,仿佛从刷墙这活儿里得到了无穷的乐趣。不过,他一边刷着墙一边用眼角观察着四周的动静。

【选段二】远处,炎热的阳光下,延绵的山峦在蒸腾的热气中微微颤动,高耸的山峰仿佛罩上了一层淡紫色的纱幕;几只鹰在高空懒洋洋地翻翔,好一会儿才将翅膀扇动两三下:近处的草地上几头牛一动不动地侧卧着,偶尔甩甩尾巴驱赶那些讨厌的苍蝇。汤姆不知道该怎样打发这百无聊赖的时光,他东摸摸,西掏掏,忽然他摸到了那个盒子。哈!谢天谢地,有东西玩了。汤姆悄悄地掏出盒子,把那只小爬虫放了出来。那爬虫一到书桌就一拱一拱地欢快地爬了起来,它也在体会从憋闷的盒子里解放出来的快活。爬虫高兴得太早了,当它快爬到桌子边的时候,汤姆用根别针将它的头一拨,使它不得不改变爬行方向。

【选段三】惊慌从一张嘴巴传到了又一张嘴巴,一群人传到了又一群人,一条街传到又一条街,很快不到五分钟,钟声疯狂地响了起来,于是整个镇子都骚动起来!此时马备好了鞍,快船配好了水手,渡船接到了出动的命令,于是就在这个恐慌(汤姆和贝琪迷失在山洞里)发生不到半个小时的时候,就有两百个人挤向了那通往岩洞的公路和河流。

【选段四】半夜时分,镇上传来了发疯般的钟声。不一会儿,街道上就挤满了衣衫不整却欣喜若狂的人,他们高声喊着:“快来看!找到他俩了!”人们叮叮当当地敲响了铁碗铜盆,嘀嘀嗒嗒的喇叭声与人们的喧嚷声汇成了一片。大家成群结队地拥向河岸,去迎接那两个乘敞篷车归来的孩子。车子由欢呼着的村民拉着,簇拥着。前来迎接的人们加入了这支回小镇的队伍,他们迈着雄壮有力的步伐,浩浩荡荡地穿过大街。

(1)阅读以上选段,判断对错,对的打“√”,错的打“×”。

1)【选段一】中汤姆完全沉浸在刷墙的快乐之中。 ×

2)读了【选段一小、【选段二】,汤姆勤劳能干、活泼快乐的形象跃然纸上。 ×

3)画“”的句子运用了排比、拟人的修辞手法写出了惊慌情绪的传播。 √

4)【选段四】中去掉加点词语也不影响内容和情感的表达。 ×

(2)比较阅读【选段一】和【选段二】,它们主要对汤姆的 动作 进行了描写,【选段一】表现出他 欢快、警觉 的心理,【选段二】表现出他 由无聊到快乐 的心理。

(3)比较阅读【选段三】和【选段四】,我发现它们都是 环境 描写,不同之处在于 选段三描写的是惊慌的场面,选段四描写的是欢快的场面。

(4)有人认为画“”的句子在阅读时可以跳过不读。你同意这种说法吗?为什么?

不同意。环境描写表现了当时闲适的环境,衬托出汤姆无聊的心情,为后文汤姆逗弄小爬虫作铺垫。

(5)从汤姆的成长经历中,你获得了哪些启示?(至少写两点)

从汤姆的成长经历中我懂得了要勇于揭露真相,同恶势力作斗争;面对困难不要放弃,要心存希望,努力奋斗。

【解答】(1)考查学生对文段内容的理解。1)阅读句子“仿佛从刷墙这活儿里得到了无穷的乐趣。不过,他一边刷着墙一边用眼角观察着四周的动静”可知,汤姆并不是完全沉浸在刷墙的快乐之中。故表述错误。2)阅读选段(一)和(二),汤姆淘气贪玩的形象跃然纸上。故表述错误。3)阅读句子“惊慌从一张嘴巴传到了又一张嘴巴,一群人传到了又一群人,一条街传到又一条街,不到五分钟,钟声疯狂地响了起来,于是整个镇子都骚动起”可知,这个句子运用了排比、拟人的修辞手法生动地写出了惊慌情绪的传播。故表述正确。4)阅读词语“衣衫不整、欣喜若狂”可知,这两个词语不能去掉。这两个词语写出了人们找到汤姆他们两个人后的状态。故表述错误。

(2)考查学生对描写手法的理解。阅读(选段一)和(选段二)可知,它们主要对汤姆的动作进行了描写,(选段一)表现出他欢快、警觉的心理,(选段二)表现出他由无聊到快乐的心理。

(3)考查学生对环境描写的理解。阅读句子“惊慌从一张嘴巴传到了又一张嘴巴,一群人传到了又一群人,一条街传到又一条街,不到五分钟,钟声疯狂地响了起来,于是整个镇子都骚动起来”“半夜时分,镇上传来了发疯般的钟声”可知,【选段三】和【选段四】,我发现它们都是环境描写。不同之处在于:选段三描写的是惊慌的场面,选段四描写的是欢快的场面。

(4)考查学生对环境描写的理解。阅读句子“远处,炎热的阳光下,延绵的山峦在蒸腾的热气中微微颤动,高耸的山峰仿佛罩上了一层淡紫色的纱幕;几只鹰在高空懒洋洋地翻翔,好一会儿才将翅膀扇动两三下:近处的草地上几头牛一动不动地侧卧着,偶尔甩甩尾巴驱赶那些讨厌的苍蝇”可知,这句话是环境描写,阅读时不可以跳过去。因为环境描写表现了当时闲适的环境,衬托出汤姆无聊的心情,为后文汤姆逗弄小爬虫作铺垫。

(5)考查学生的语言组织能力。学生结合文段内容回答即可。示例:从汤姆的成长经历中我懂得了要勇于揭露真相,同恶势力作斗争;面对困难不要放弃,要心存希望,努力奋斗。

故答案为:

(1)1)×2)×3)√4)×;

(2)动作 欢快、警觉 由无聊到快乐;

(3)环境 选段三描写的是惊慌的场面,选段四描写的是欢快的场面。

(4)不同意。环境描写表现了当时闲适的环境,衬托出汤姆无聊的心情,为后文汤姆逗弄小爬虫作铺垫。

(5)从汤姆的成长经历中我懂得了要勇于揭露真相,同恶势力作斗争;面对困难不要放弃,要心存希望,努力奋斗。

2.(2022 建安区)

洒满汗水的“路口”

发明大王爱迪生有句名言:①“天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。'这句话是对成功之路的高度概括。然而,这么多的汗水,都洒在了攀登“顶峰”的路上吗?不尽然,事实上,所有成功者无不在寻找“路口”的过程中洒下了大量汗水。物理学家爱因斯坦年轻的时候,有一次从梯子上掉下来,人们惊慌失措地跑向爱因斯坦,可谁想到,爱因斯坦已经完全忘记了身体上的疼痛,正思考着另一个问题:“我为什么会笔直地掉下来?哦,看来物体总是沿着阻力最小的方向运动。”这一小小的事故对他研究“广义相对论”带来了很大启发。

也许你同时想起了牛顿与苹果落地的故事和瓦特与蒸汽顶壶盖的故事吧?这三个故事有个共同点,就是能对日常生活中最普通的事进行思考,从而有了重大的发现和发明。这三个主人公都被后人称为②“科学巨匠”。他们是否三生有幸、福星高照呢?请大家想一想,谁没见过重物下落呢?谁没见过沸腾的开水产生的蒸汽顶开壶盖呢?谁没见过从高处摔下来的物体呢?为什么真理没被我们发现呢?

一个一心想当飞行员的男孩来找空军上将,问他怎样成为一名飞行员。上将没有回答他,而是带他一起去郊游。回来后他对男孩说:“我发现四件小事会妨碍你成为飞行员:一是你只知道敲门,没发现有门铃;二是你在车站忘记了车票搁在哪里;三是由你做记录时,你不确定是否带了铅笔;四是你把我的住所门号记错了。你说,人们会把一架飞机交给一个这样的③‘细心人’吗?”

事实证明,从偶然中发现真理的科学家们并不是运气好,大自然对每一个人来说,都是一碗水端平的。只有付出辛勤的汗水,养成留心观察、用心研究习惯的人,才能够发现成功的“路口”,从而踏上成功之路。

(1)短文中标序号的引号分别表示:① B ;② C ;③ A 。

A.讽刺或反语

B.直接引用

C.特定称谓

(2)短文题目中的“路口”指的是第一自然段中“顶峰”指的是。

(3)用“”画出短文说明的观点,与这句话意思最接近的项是 A

A.发现问题的能力比解决问题的能力更重要

B.千里之行,始于足下

C.不要迷信书本,也不要迷信权威

D.书籍是造就灵魂的工具

(4)短文第一自然段引用了爱迪生的话,这样写有什么好处?结合短文内容说说。

短文引用爱迪生的话,便于说理和表情达意,为观点和看法提供有力的证据,增强短文说服力。

(5)你还知道哪些人付出辛勤的汗水后,发现了成功的“路口”,从而踏上成功之路呢?请举例说明。

居里夫妇历经千辛万苦发现了镭元素和钋元素。

【解答】(1)考查了引号的用法。“天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。”是引用爱迪生的名言,因此第①处引号表示直接引用。第②处“科学巨匠”专指三个主人公即爱迪生、爱因斯坦、瓦特,此处引号表示特殊称谓。第③处引号“细心人”是反语,反讽文中那个一心想当飞行员的男孩粗心。

(2)考查了对文章标题的理解。联系上下文理解,题目中“路口”的意思是:研究的问题。“顶峰”的意思是研究的成果。

(3)考查了对文章内容的归纳与概括。熟读文章,为了表现文章的中心思想,短文通过4个真实的示例说明了只有付出辛勤的汗水,养成留心观察、用心研究习惯的人,才能够发现成功的“路口”,从而踏上成功之路。

(4)考查对举例论证方法的鉴赏能力。为了证明论点的正确,用活生生的事例或名人名言做论据最有说服力。作者围绕自己的观点,在短文第一自然段引用了爱迪生的话,便于说理和表情达意,为观点和看法提供有力的证据,增强短文说服力。

(5)考查了对文章内容的理解和拓展能力。围绕付出辛勤的汗水后,发现了成功的“路口”,举例说明即可。如:居里夫妇历经千辛万苦发现了镭元素和钋元素。

故答案为:

(1)B C A。

(2)研究的问题 研究的成果。

(3)只有付出辛勤的汗水,养成留心观察、用心研究的习惯的人才能够发现成功的“路口”,从而踏上成功之路 A。

(4)短文引用爱迪生的话,便于说理和表情达意,为观点和看法提供有力的证据,增强短文说服力。

(5)居里夫妇历经千辛万苦发现了镭元素和钋元素。

3.(2022 禹州市)课外阅读。

废旧衣物,可别一扔了之

①“新三年,旧三年,缝缝补补又三年。”在物资极为匮乏的年代,一件衣服可以穿很多年。随着生活水平的提高,很多人的衣服渐渐从“不够穿”,变成了“穿不完”。每到换季时,都能整理出一批废旧衣物,它们成为“鸡肋”,甚至被一扔了之。

②一扔了之,带来的问题也不少。一般说来,废旧衣物中化纤类产品的比例为60%到70%,它们混在生活垃圾里,被填埋后仍难以降解,会污染土地。烧掉也不是个好办法。不少小工厂低价买来废旧衣物,当燃料使用,会产生有害气体,污染空气。更何况,有些废旧衣物没有运往垃圾场,而是直接流入二手市场。这些未经严格处理的衣物可能携带细菌、病毒或寄生虫等有害物,直接或间接使用都会危害人体健康。

③目前我国每年大约有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,而再利用率却非常低,只有不到1%,如何合理回收利用废旧衣物是一个迫切需要解决的问题。

④回收废旧衣物,我们通常的做法比较单一,只是在居民小区里放置回收箱。固定的回收箱的确便民,但管理上存在着许多漏洞。回收箱的数量增加了,服务质量不一定跟得上,需要安排专人收集、运输,增加了成本。有时回收箱已经“超载”却无人来收。回收箱还可能成为拾荒者的淘宝地,导致旧衣物以违规方式流向二手市场。在回收废旧衣物这件事情上,上海的做法是由政府主导,回收公司统一回收。除设置回收箱外,还通过市民电话预约上门收集、市民自付运费寄送、企事业单位组织募集活动等多种途径进行回收。英国则有着慈善商店、衣物回收银行、社区衣物回收箱、上门回收、再利用中心回收等多条废旧衣物回收渠道。这些做法,都取得了不错的效果。

⑤对回收的废旧衣物,如何规范处置,做到物尽其用呢?首先,废旧衣物要经历一次严格的“面试”。那些成色较新、没有破损的衣物应先送往水洗区清洗,然后接受高温高压消毒,最后进行烘干、包装。焕然一新后,可以无偿送给慈善机构或直接捐赠给贫困地区。而“面试”后“落选”的那些衣物,会根据棉、毛、化纤等面料再次分类,然后发送到有资质的加工企业进行处理,制成可再利用的工业原料,比如白色棉织物和有色织物,纤维化处理后可以变为棉纱、无纺布;涤纶织物进行化学处理分解,则可变为涤纶原料。经过这样的处理,废旧衣物就可以实现循环再利用了。

(1)根据文章相关内容,填写“废旧衣物处理流程图”中的①②③④处。

废旧衣物处理流程图

① 进行清洗、高温高压消毒、烘干、包装

② 发送到有资质的加工企业进行处理

③ 有色织物

④ 化学处理分解

(2)第二段使用了 列数字 的说明方法,作用是 说明了我国每年的废旧衣物数量大,利用率低 ;第四段使用了 举例子 的说明方法,作用是 指出了其他地区和国家一些可行的废旧衣物回收办法,可以作为借鉴 。

(3)第三段中“大约”一词能否去掉,为什么?

不能。“大约”的意思是大概,用在句子中说明我国每年大概有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,这体现了说明文语言的准确性和严谨性。如果删去,就变成了我国每年有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,与事实不符。

(4)你家的废旧衣物是如何处理的?读了本文,你来对你们的做法进行评价。

我家的废旧衣物通常都是丢到小区里的回收箱。读了本文,我觉得这种做法不是很妥当,因为这需要安排专人收集、运输,增加了成本,还可能沦为拾荒者的淘宝地,导致旧衣物以违规方式流向二手市场。我觉得以后应该通过直接打电话预约上门收集或自付运费寄送等方式处理废旧衣物。

【解答】(1)本题考查提取信息的能力。①由句子“那些成色较断、没有破损的衣物应先送往水洗区清洗,然后接受高温高压消毒,最后进行烘干、包装”可得出答案。②由句子“然后发送到有资质的加工企业进行处理”可得出答案。③由句子“比如白色棉织物和有色织物”可得出答案。④由句子“涤纶织物进行化学处理分解,则可变为涤纶原料”可得出答案。

(2)本题考查说明方法及其作用。“目前我国每年大约有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,而再利用率却非常低,只有不到1%,如何合理回收利用废旧衣物是一个迫切需要解决的问题”,“26000万”“1%”是列数字的说明方法,其作用是说明了我国每年的废旧衣物数量大,利用率低。“在回收废旧衣物这件事情上,上海的做法是由政府主导,回收公司统一回收。除设置回收箱外,还通过市民电话预约上门收集、市民自付运费寄送、企事业单位组织募集活动等多种途径进行回收。英国则有着慈善商店、衣物回收银行、社区衣物回收箱、上门回收、再利用中心回收等多条废旧衣物回收渠道”,举了上海和英国的例子,是举例子的说明方法,其作用是指出了其他地区和国家一些可行的废旧衣物回收办法,可以作为借鉴。

(3)本题考查说明文语言的特点。“大约”的意思是大概,用在句子“目前我国每年大约有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶”中说明我国每年大概2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,这体现了说明文语言的准确性和严谨性。如果删去,就变成了我国每年有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,与事实不符。因此不能删去。

(4)本题考查联系生活的能力。根据实际情况写出自己家的废旧衣物处理办法,并结合材料知识对其进行评价即可。

故答案为:

(1)①进行清洗、高温高压消毒、烘干、包装 ②发送到有资质的加工企业进行处理 ③有色织物 ④化学处理分解;

(2)列数字 说明了我国每年的废旧衣物数量大,利用率低 举例子 指出了其他地区和国家一些可行的废旧衣物回收办法,可以作为借鉴;

(3)不能。“大约”的意思是大概,用在句子中说明我国每年大概有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,这体现了说明文语言的准确性和严谨性。如果删去,就变成了我国每年有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,与事实不符。

(4)我家的废旧衣物通常都是丢到小区里的回收箱。读了本文,我觉得这种做法不是很妥当,因为这需要安排专人收集、运输,增加了成本,还可能沦为拾荒者的淘宝地,导致旧衣物以违规方式流向二手市场。我觉得以后应该通过直接打电话预约上门收集或自付运费寄送等方式处理废旧衣物。

4.(2021 禹州市)

秋天的怀念

双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把我面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花都开了,我推着你去走走”她总是这么说,母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可怕的腿。喊着:“我活着有什么劲!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地,后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去睡不了觉。

那天我又独自在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说,我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候就爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

她出去了,就再也没回来。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想她已经病成那样,看着三轮车远去,也绝没想到那竟是永远的诀别。

邻居家的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和那个还未成年的女儿……”

又是秋天,妹妹推我去北海看菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

(1)选文要表现的人物是 母亲 ,主要采用 语言动作 描写和 神态 描写来塑造。

(2)母亲始终瞒着“我”一件事,这件事是 她得了肝病,病情已经非常严重 ,瞒着我的原因是 “我”的腿瘫痪后,一度失去了活下去的勇气。母亲一直在想办法,鼓励“我”,她的心中已没有自己 。

(3)文章第一段和最后一段都出现了“好好儿活”,仔细读一读,说说它们的区别。

第一个“好好儿活”,是母亲对孩子的劝说,希望孩子鼓起勇气,战胜生活的磨难;第二个“好好儿活”是“我”懂了母亲的话,树立了坚强的勇气和自信。

【解答】1.考查对短文内容的理解。通读短文可知,选文要表现的人物是母亲,主要采用语言动作描写和神态描写来塑造。

2.考查对短文内容的理解。通读短文可知,文中说母亲始终瞒着“我”一件事,这件事是她得了肝病,病情已经非常严重,瞒着我的原因是“我”的腿瘫痪后,一度失去了活下去的勇气。母亲一直在想办法,鼓励“我”,她的心中已没有自己。

3.考查对短文内容的理解。文章第一段和最后一段都出现了“好好儿活”,这个词,结合短文内容可知,其区别是这样的:第一个“好好儿活”,是母亲对孩子的劝说,希望孩子鼓起勇气,战胜生活的磨难;第二个“好好儿活”是“我”懂了母亲的话,树立了坚强的勇气和自信。

故答案为:

1.母亲 语言动作 神态;

2.她得了肝病,病情已经非常严重。“我”的腿瘫痪后,一度失去了活下去的勇气。母亲一直在想办法,鼓励“我”,她的心中已没有自己。

3.第一个“好好儿活”,是母亲对孩子的劝说,希望孩子鼓起勇气,战胜生活的磨难;第二个“好好儿活”是“我”懂了母亲的话,树立了坚强的勇气和自信。

5.(2021 禹州市)

移动支付正在构建智慧生活

“五一”小长假的支付数据显示,移动支付正在构建人们的智慧生活。

微信和支付宝数据显示,“五一”假期,微信支付线下消费日均笔数相比去年同期增长79%;人均使用支付宝消费金额近1800元,比去年同期增长逾一成。

移动支付的使用场景迅速丰富。“五一”期间,选择用微信搭乘公共交通的人数同比增长215%;在加油站的消费同比增长116%。在超市、停车场、餐厅等大部分生活场景中,扫码支付已经得到普及。

移动支付使用人群也正向两端扩展。“五一”期间,“00后”在境外使用支付宝的人数迅猛增长8倍,人均消费560元;微信支付也有类似数据,60岁以上用户消费笔数增幅很快,较去年同期增长154%。

移动支付也在快速走出国门。支付宝已经让消费者在日本东京、泰国曼谷等旅游目的地实现一部手机畅快游;“五一”期间,微信支付在多个周边国家日均交易笔数大幅增长,俄罗斯增幅高达20倍,在柬埔寨菲律宾增幅也有10倍之高。

移动支付便利了生活。而今,支付已不仅是支付。移动支付手段的发展正在成为人们享受智慧生活的助推器。扫码购、社交支付、自助点餐、小程序乘车……基于移动支付,越来越多类似的场景正在变为现实,对传统行业进行着不同程度的智慧化改造。

移动支付带来的变化,是技术的升级迭代,也是我国经济水平提升的表现。随着经济向繁荣迈进,支付手段迅速更新。纷繁的支付手段也成为中国经济发展的注脚。

(1)选文从 线下消费逐年增加 、 使用场景迅速 、 使用人群也正向两端扩展 、 快速走出国门 、 便利了生活 五个方面来介绍移动支付对生活的构建。

(2)第2自然段使用了 列数字 和 作比较 的说明方法,说明 微信、支付宝线下消费日益增加 。

(3)生活中还有一部分老年人认为智 能手机太复杂,喜欢拿钱在手的感觉,对移动支付“敬而远之”。你如何看待移动支付和老年人之间的问题。

老年人的消费方式是自由的,要充分尊重现金支付方式的存在,对那些想要尝试新事物的老年人,应该耐心地教他们使用方法,改进技术,让支付更加便捷。

【解答】(1)考查了对短文内容的理解和概括能力。熟读短文第二、三、四、五自然段,答案在短文中可以找

到。即:这篇短文分别从线下消费逐年增加、使用场景迅速、使用人群也正向两端扩展、快速走出国门、和便利了生活五个方面介绍移动支付正在构建智慧生活。

(2)考查了说明方法及其作用。“79%”“1800元”运用具体数据说明,运用了列数字的说明方法。“信支付线下消费日均笔数相比去年同期增长79%”“人均使用支付宝消费金额近1800元,比去年同期增长逾一成”运用了作比较的说明方法。说明了微信、支付宝线下消费日益增加。

(3)本题为开放性题目。根据文段的内容进行分析,结合短文的内容写出自己的想法,不要偏离短文的主题。注意语言完整流畅,不要写错别字即可。

例如:老年人的消费方式是自由的,要充分尊重现金支付方式的存在,对那些想要尝试新事物的老年人,应该耐心地教他们使用方法,改进技术,让支付更加便捷。

故答案为:

(1)线下消费逐年增加 使用场景迅速 使用人群也正向两端扩展 快速走出国门 便利了生活;

(2)列数字 作比较 微信、支付宝线下消费日益增加;

(3)老年人的消费方式是自由的,要充分尊重现金支付方式的存在,对那些想要尝试新事物的老年人,应该耐心地教他们使用方法,改进技术,让支付更加便捷。

6.(2020 许昌)深入阅读《浮躁》,边读边问边思考。

花丛中,有个人在捕蝶,不!是在扑蝶。

他东奔西跑,气喘吁吁,累得一头汗,但蝴蝶并不搭理他,每当他扑来,它就转身飞去,仍然在花丛中跳着舞。

另一个人却在静静地等蝶,在花丛里画着花,并把那花画得亮丽无比。果然,蝴蝶飞来了,落在他的画上了!亲吻画上的美丽了!

他也便欣然一笑,也笑成了一朵花。

于是我想起了一个词:浮躁。

浮躁是什么样子?就是上述第一个人跌跌撞撞的样子,鲁莽,急匆匆,甚至有点张牙舞爪!就算是真的捉住了蝴蝶,那蝴蝶也是非死即残,何美之有?不是吗?

既然爱美,就理应小心翼翼﹣﹣小心翼翼地呵护它,小心翼翼地“锄草”“捉虫”,直到收获一个叫作“美丽”的故事。

①“捕”和“扑”这两个字能互换吗?为什么?

②“他”指谁?题目“浮躁”是什么意思?结合文章我对这些有了新的理解。

③我能结合生活谈谈对“锄草”“捉虫”的理解。

④读完这篇短文,我对“美丽”有了新的感悟。

⑤阅读中,边提问边思考是深入阅读的好方法之一。生活中,你常用的帮助自己深入阅读的方法有哪些?请举例向大家分享一种吧。

【解答】(1)考查了字的理解。联系具体语境理解,“捕”是捕捉、捕获之意,不含有摧残、毁坏之义。“扑”意为扑打,含有攻击毁坏之意。“扑”准确地体现了扑蝶人浮躁的心态。因此不能互换。

(2)考查了对文章内容的理解。联系上下文理解,“他”指等蝶人。从“浮躁是什么样子?就是上述第一个人跌跌撞撞的样子,鲁莽,急匆匆,甚至有点张牙舞爪”可知,

(3)考查了思维拓展。结合内容联系实际理解,“锄草”是指除去浮躁、焦急。“捉虫”是指改正错误。也就是指对美的关爱和呵护。

(4)考查了思维拓展。结合内容联系实际谈谈对美的认识,例:爱美之心人皆有之,问题的关键是应该怎样去爱,像文中的第一个人带着浮躁的心理去爱美,去占有美,非但不是爱美,而是摧残美,毁坏美。既然爱美,就理应小心翼翼地呵护美。

(5)考查了思维拓展。分享一种你的阅读的方法即可,例:读书与作摘录、记心得结合。

故答案为:

(1)不能互换。“捕”是捕捉、捕获之意,不含有摧残、毁坏之义。“扑”意为扑打,含有攻击毁坏之意。“扑”准确地体现了扑蝶人浮躁的心态;

(2)等蝶人。“浮躁”就是上述第一种人跌跌撞撞的样子,鲁莽,急匆匆,甚至有点张牙舞爪!(3)是指对美的关爱和呵护;

(4)爱美之心人皆有之,问题的关键是应该怎样去爱,像文中的第一个人带着浮躁的心理去爱美,去占有美,非但不是爱美,而是摧残美,毁坏美。既然爱美,就理应小心翼翼地呵护美。

(5)读书与作摘录、记心得结合。

7.(2020 建安区)

矢志寻蒿人

①屠呦呦是我国第一位获诺贝尔奖的女科学家。数十年来,她致力于中医药学研究,带领团队发现了青蒿素,挽救了全世界数百万疟(nüè)疾患者的生命。2018年12月18日,党中央、国务院授予屠呦呦同志改革先锋称号。

20世纪60年代,39岁的屠呦呦接受国家任命,开始着手治疟中药的研发。当时疫情难以控制,严重威胁着人类的生命。她暗下决心:一定要完成使命!屠呦呦和课题组成员一头扎进了文献堆,寻遍古方,从中医古籍中寻求灵感。在极为艰苦的科研条件下,屠呦呦在实验室一待就是十几个小时,一次一次的试验,一次一次的失败,经过反复琢磨,终于在经历数百次试验后,发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

研究中,屠呦呦甘于奉献,面对危险无所畏惧。在进行动物试验时,她从个别动物的病理切片中,发现青蒿素疑似有毒副作用。到底是动物本身的问题,还是药物所致?屠呦呦决定以身试药。当青蒿提取物放到她手里的时候,她没有丝毫迟疑,一口吞服而下。提取物的剂量从0.35克开始,递增至0.5克、1克、2克、3克、4克、5克。数日之后,从实验室里传来了鼓舞人心的消息﹣﹣药物安全!不久,青蒿素被广泛用于疟疾的临床治疗,效果显著。

近年来,屠呦呦仍持之以恒地进行青蒿素的创新研究,并更加关注老药新用的问题,不断探索青蒿素类化合物对其他疾病的治疗,如红斑狼疮、恶性肿瘤等。双氢青蒿素治疗红斑狼疮取得了突破性进展。

凭借青蒿素的发现,屠呦呦获得了很多荣誉,但她仍然衣着朴素,过着平淡宁静的生活。她没有把名利看在眼里、揽在身上。面对赞誉,她总是淡淡一笑:“没有大家的无私合作我们不可能在短期内将青蒿素贡献给世界。”屠呦呦的名字源自《诗经》中的“呦呦鹿鸣,食野之蒿”,屠呦呦正像那一株青蒿,如蒿叶般平凡,蒿花般淡泊。

屠呦呦,这位中医药科技创新的优秀代表,攻坚克难,矢志寻蒿,完美地诠释了改革先锋的精神内涵。

(1)联系上下文,解释下列词语。

①矢志: 立下誓愿和志向,以示决心。

②淡泊: 对于名利淡漠,不看重。

(2)用“ ”画出第②段中描写屠呦呦完成使命的具体做法的句子。

(3)2019年国庆前夕,屠呦呦等8人被授予“共和国勋章”。请联系短文内容并结合你对屠呦呦的了解,为她写一份颁奖词。

青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

【解答】(1)考查了学生对词语的理解。联系上下文,解释即可,①矢志:立下誓愿和志向。②淡泊:对于名利淡漠,不看重。

(2)考查对短文内容的理解,细读文章第一自然段,其中描写屠呦呦完成使命的具体做法的句子是“一定要完成使命!屠呦呦和课题组成员一头扎进了文献堆,寻遍古方,从中医古籍中寻求灵感。在极为艰苦的科研条件下,屠呦呦在实验室一待就是十几个小时,一次一次的试验,一次一次的失败,经过反复琢磨,终于在经历数百次试验后,发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。”

(3)考查了学生的语言组织能力。联系短文内容并结合对屠呦呦的了解,用简洁通顺的语言,写出赞美屠坳坳的话即可,如:青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

故答案为:

(1)①立下誓愿和志向。②对于名利淡漠,不看重。

(2)一定要完成使命!屠呦呦和课题组成员一头扎进了文献堆,寻遍古方,从中医古籍中寻求灵感。在极为艰苦的科研条件下,屠呦呦在实验室一待就是十几个小时,一次一次的试验,一次一次的失败,经过反复琢磨,终于在经历数百次试验后,发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

(3)青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

04现代文阅读

一.现代文阅读(共7小题)

1.(2022 建安区)

《汤姆 索亚历险记》(节选)

【选段一】汤姆拿起刷子,吹着口哨,一下一下地刷着院墙,显得十分轻松,仿佛从刷墙这活儿里得到了无穷的乐趣。不过,他一边刷着墙一边用眼角观察着四周的动静。

【选段二】远处,炎热的阳光下,延绵的山峦在蒸腾的热气中微微颤动,高耸的山峰仿佛罩上了一层淡紫色的纱幕;几只鹰在高空懒洋洋地翻翔,好一会儿才将翅膀扇动两三下:近处的草地上几头牛一动不动地侧卧着,偶尔甩甩尾巴驱赶那些讨厌的苍蝇。汤姆不知道该怎样打发这百无聊赖的时光,他东摸摸,西掏掏,忽然他摸到了那个盒子。哈!谢天谢地,有东西玩了。汤姆悄悄地掏出盒子,把那只小爬虫放了出来。那爬虫一到书桌就一拱一拱地欢快地爬了起来,它也在体会从憋闷的盒子里解放出来的快活。爬虫高兴得太早了,当它快爬到桌子边的时候,汤姆用根别针将它的头一拨,使它不得不改变爬行方向。

【选段三】惊慌从一张嘴巴传到了又一张嘴巴,一群人传到了又一群人,一条街传到又一条街,很快不到五分钟,钟声疯狂地响了起来,于是整个镇子都骚动起来!此时马备好了鞍,快船配好了水手,渡船接到了出动的命令,于是就在这个恐慌(汤姆和贝琪迷失在山洞里)发生不到半个小时的时候,就有两百个人挤向了那通往岩洞的公路和河流。

【选段四】半夜时分,镇上传来了发疯般的钟声。不一会儿,街道上就挤满了衣衫不整却欣喜若狂的人,他们高声喊着:“快来看!找到他俩了!”人们叮叮当当地敲响了铁碗铜盆,嘀嘀嗒嗒的喇叭声与人们的喧嚷声汇成了一片。大家成群结队地拥向河岸,去迎接那两个乘敞篷车归来的孩子。车子由欢呼着的村民拉着,簇拥着。前来迎接的人们加入了这支回小镇的队伍,他们迈着雄壮有力的步伐,浩浩荡荡地穿过大街。

(1)阅读以上选段,判断对错,对的打“√”,错的打“×”。

1)【选段一】中汤姆完全沉浸在刷墙的快乐之中。

2)读了【选段一小、【选段二】,汤姆勤劳能干、活泼快乐的形象跃然纸上。

3)画“”的句子运用了排比、拟人的修辞手法写出了惊慌情绪的传播。

4)【选段四】中去掉加点词语也不影响内容和情感的表达。

(2)比较阅读【选段一】和【选段二】,它们主要对汤姆的 进行了描写,【选段一】表现出他 的心理,【选段二】表现出他 的心理。

(3)比较阅读【选段三】和【选段四】,我发现它们都是 描写,不同之处在于

(4)有人认为画“”的句子在阅读时可以跳过不读。你同意这种说法吗?为什么?

(5)从汤姆的成长经历中,你获得了哪些启示?(至少写两点)

2.(2022 建安区)

洒满汗水的“路口”

发明大王爱迪生有句名言:①“天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。'这句话是对成功之路的高度概括。然而,这么多的汗水,都洒在了攀登“顶峰”的路上吗?不尽然,事实上,所有成功者无不在寻找“路口”的过程中洒下了大量汗水。物理学家爱因斯坦年轻的时候,有一次从梯子上掉下来,人们惊慌失措地跑向爱因斯坦,可谁想到,爱因斯坦已经完全忘记了身体上的疼痛,正思考着另一个问题:“我为什么会笔直地掉下来?哦,看来物体总是沿着阻力最小的方向运动。”这一小小的事故对他研究“广义相对论”带来了很大启发。

也许你同时想起了牛顿与苹果落地的故事和瓦特与蒸汽顶壶盖的故事吧?这三个故事有个共同点,就是能对日常生活中最普通的事进行思考,从而有了重大的发现和发明。这三个主人公都被后人称为②“科学巨匠”。他们是否三生有幸、福星高照呢?请大家想一想,谁没见过重物下落呢?谁没见过沸腾的开水产生的蒸汽顶开壶盖呢?谁没见过从高处摔下来的物体呢?为什么真理没被我们发现呢?

一个一心想当飞行员的男孩来找空军上将,问他怎样成为一名飞行员。上将没有回答他,而是带他一起去郊游。回来后他对男孩说:“我发现四件小事会妨碍你成为飞行员:一是你只知道敲门,没发现有门铃;二是你在车站忘记了车票搁在哪里;三是由你做记录时,你不确定是否带了铅笔;四是你把我的住所门号记错了。你说,人们会把一架飞机交给一个这样的③‘细心人’吗?”

事实证明,从偶然中发现真理的科学家们并不是运气好,大自然对每一个人来说,都是一碗水端平的。只有付出辛勤的汗水,养成留心观察、用心研究习惯的人,才能够发现成功的“路口”,从而踏上成功之路。

(1)短文中标序号的引号分别表示:① ;② ;③ 。

A.讽刺或反语

B.直接引用

C.特定称谓

(2)短文题目中的“路口”指的是第一自然段中“顶峰”指的是。

(3)用“”画出短文说明的观点,与这句话意思最接近的项是

A.发现问题的能力比解决问题的能力更重要

B.千里之行,始于足下

C.不要迷信书本,也不要迷信权威

D.书籍是造就灵魂的工具

(4)短文第一自然段引用了爱迪生的话,这样写有什么好处?结合短文内容说说。

(5)你还知道哪些人付出辛勤的汗水后,发现了成功的“路口”,从而踏上成功之路呢?请举例说明。

3.(2022 禹州市)课外阅读。

废旧衣物,可别一扔了之

①“新三年,旧三年,缝缝补补又三年。”在物资极为匮乏的年代,一件衣服可以穿很多年。随着生活水平的提高,很多人的衣服渐渐从“不够穿”,变成了“穿不完”。每到换季时,都能整理出一批废旧衣物,它们成为“鸡肋”,甚至被一扔了之。

②一扔了之,带来的问题也不少。一般说来,废旧衣物中化纤类产品的比例为60%到70%,它们混在生活垃圾里,被填埋后仍难以降解,会污染土地。烧掉也不是个好办法。不少小工厂低价买来废旧衣物,当燃料使用,会产生有害气体,污染空气。更何况,有些废旧衣物没有运往垃圾场,而是直接流入二手市场。这些未经严格处理的衣物可能携带细菌、病毒或寄生虫等有害物,直接或间接使用都会危害人体健康。

③目前我国每年大约有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,而再利用率却非常低,只有不到1%,如何合理回收利用废旧衣物是一个迫切需要解决的问题。

④回收废旧衣物,我们通常的做法比较单一,只是在居民小区里放置回收箱。固定的回收箱的确便民,但管理上存在着许多漏洞。回收箱的数量增加了,服务质量不一定跟得上,需要安排专人收集、运输,增加了成本。有时回收箱已经“超载”却无人来收。回收箱还可能成为拾荒者的淘宝地,导致旧衣物以违规方式流向二手市场。在回收废旧衣物这件事情上,上海的做法是由政府主导,回收公司统一回收。除设置回收箱外,还通过市民电话预约上门收集、市民自付运费寄送、企事业单位组织募集活动等多种途径进行回收。英国则有着慈善商店、衣物回收银行、社区衣物回收箱、上门回收、再利用中心回收等多条废旧衣物回收渠道。这些做法,都取得了不错的效果。

⑤对回收的废旧衣物,如何规范处置,做到物尽其用呢?首先,废旧衣物要经历一次严格的“面试”。那些成色较新、没有破损的衣物应先送往水洗区清洗,然后接受高温高压消毒,最后进行烘干、包装。焕然一新后,可以无偿送给慈善机构或直接捐赠给贫困地区。而“面试”后“落选”的那些衣物,会根据棉、毛、化纤等面料再次分类,然后发送到有资质的加工企业进行处理,制成可再利用的工业原料,比如白色棉织物和有色织物,纤维化处理后可以变为棉纱、无纺布;涤纶织物进行化学处理分解,则可变为涤纶原料。经过这样的处理,废旧衣物就可以实现循环再利用了。

(1)根据文章相关内容,填写“废旧衣物处理流程图”中的①②③④处。

废旧衣物处理流程图

①

②

③

④

(2)第二段使用了 的说明方法,作用是 ;第四段使用了 的说明方法,作用是 。

(3)第三段中“大约”一词能否去掉,为什么?

(4)你家的废旧衣物是如何处理的?读了本文,你来对你们的做法进行评价。

4.(2021 禹州市)

秋天的怀念

双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把我面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花都开了,我推着你去走走”她总是这么说,母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可怕的腿。喊着:“我活着有什么劲!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地,后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去睡不了觉。

那天我又独自在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说,我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候就爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

她出去了,就再也没回来。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想她已经病成那样,看着三轮车远去,也绝没想到那竟是永远的诀别。

邻居家的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和那个还未成年的女儿……”

又是秋天,妹妹推我去北海看菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

(1)选文要表现的人物是 ,主要采用 描写和 描写来塑造。

(2)母亲始终瞒着“我”一件事,这件事是 ,瞒着我的原因是 。

(3)文章第一段和最后一段都出现了“好好儿活”,仔细读一读,说说它们的区别。

5.(2021 禹州市)

移动支付正在构建智慧生活

“五一”小长假的支付数据显示,移动支付正在构建人们的智慧生活。

微信和支付宝数据显示,“五一”假期,微信支付线下消费日均笔数相比去年同期增长79%;人均使用支付宝消费金额近1800元,比去年同期增长逾一成。

移动支付的使用场景迅速丰富。“五一”期间,选择用微信搭乘公共交通的人数同比增长215%;在加油站的消费同比增长116%。在超市、停车场、餐厅等大部分生活场景中,扫码支付已经得到普及。

移动支付使用人群也正向两端扩展。“五一”期间,“00后”在境外使用支付宝的人数迅猛增长8倍,人均消费560元;微信支付也有类似数据,60岁以上用户消费笔数增幅很快,较去年同期增长154%。

移动支付也在快速走出国门。支付宝已经让消费者在日本东京、泰国曼谷等旅游目的地实现一部手机畅快游;“五一”期间,微信支付在多个周边国家日均交易笔数大幅增长,俄罗斯增幅高达20倍,在柬埔寨菲律宾增幅也有10倍之高。

移动支付便利了生活。而今,支付已不仅是支付。移动支付手段的发展正在成为人们享受智慧生活的助推器。扫码购、社交支付、自助点餐、小程序乘车……基于移动支付,越来越多类似的场景正在变为现实,对传统行业进行着不同程度的智慧化改造。

移动支付带来的变化,是技术的升级迭代,也是我国经济水平提升的表现。随着经济向繁荣迈进,支付手段迅速更新。纷繁的支付手段也成为中国经济发展的注脚。

(1)选文从 、 、 、 、 五个方面来介绍移动支付对生活的构建。

(2)第2自然段使用了 和 的说明方法,说明 。

(3)生活中还有一部分老年人认为智 能手机太复杂,喜欢拿钱在手的感觉,对移动支付“敬而远之”。你如何看待移动支付和老年人之间的问题。

6.(2020 许昌)深入阅读《浮躁》,边读边问边思考。

花丛中,有个人在捕蝶,不!是在扑蝶。

他东奔西跑,气喘吁吁,累得一头汗,但蝴蝶并不搭理他,每当他扑来,它就转身飞去,仍然在花丛中跳着舞。

另一个人却在静静地等蝶,在花丛里画着花,并把那花画得亮丽无比。果然,蝴蝶飞来了,落在他的画上了!亲吻画上的美丽了!

他也便欣然一笑,也笑成了一朵花。

于是我想起了一个词:浮躁。

浮躁是什么样子?就是上述第一个人跌跌撞撞的样子,鲁莽,急匆匆,甚至有点张牙舞爪!就算是真的捉住了蝴蝶,那蝴蝶也是非死即残,何美之有?不是吗?

既然爱美,就理应小心翼翼﹣﹣小心翼翼地呵护它,小心翼翼地“锄草”“捉虫”,直到收获一个叫作“美丽”的故事。

①“捕”和“扑”这两个字能互换吗?为什么?

②“他”指谁?题目“浮躁”是什么意思?结合文章我对这些有了新的理解。

③我能结合生活谈谈对“锄草”“捉虫”的理解。

④读完这篇短文,我对“美丽”有了新的感悟。

⑤阅读中,边提问边思考是深入阅读的好方法之一。生活中,你常用的帮助自己深入阅读的方法有哪些?请举例向大家分享一种吧。

7.(2020 建安区)

矢志寻蒿人

①屠呦呦是我国第一位获诺贝尔奖的女科学家。数十年来,她致力于中医药学研究,带领团队发现了青蒿素,挽救了全世界数百万疟(nüè)疾患者的生命。2018年12月18日,党中央、国务院授予屠呦呦同志改革先锋称号。

20世纪60年代,39岁的屠呦呦接受国家任命,开始着手治疟中药的研发。当时疫情难以控制,严重威胁着人类的生命。她暗下决心:一定要完成使命!屠呦呦和课题组成员一头扎进了文献堆,寻遍古方,从中医古籍中寻求灵感。在极为艰苦的科研条件下,屠呦呦在实验室一待就是十几个小时,一次一次的试验,一次一次的失败,经过反复琢磨,终于在经历数百次试验后,发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

研究中,屠呦呦甘于奉献,面对危险无所畏惧。在进行动物试验时,她从个别动物的病理切片中,发现青蒿素疑似有毒副作用。到底是动物本身的问题,还是药物所致?屠呦呦决定以身试药。当青蒿提取物放到她手里的时候,她没有丝毫迟疑,一口吞服而下。提取物的剂量从0.35克开始,递增至0.5克、1克、2克、3克、4克、5克。数日之后,从实验室里传来了鼓舞人心的消息﹣﹣药物安全!不久,青蒿素被广泛用于疟疾的临床治疗,效果显著。

近年来,屠呦呦仍持之以恒地进行青蒿素的创新研究,并更加关注老药新用的问题,不断探索青蒿素类化合物对其他疾病的治疗,如红斑狼疮、恶性肿瘤等。双氢青蒿素治疗红斑狼疮取得了突破性进展。

凭借青蒿素的发现,屠呦呦获得了很多荣誉,但她仍然衣着朴素,过着平淡宁静的生活。她没有把名利看在眼里、揽在身上。面对赞誉,她总是淡淡一笑:“没有大家的无私合作我们不可能在短期内将青蒿素贡献给世界。”屠呦呦的名字源自《诗经》中的“呦呦鹿鸣,食野之蒿”,屠呦呦正像那一株青蒿,如蒿叶般平凡,蒿花般淡泊。

屠呦呦,这位中医药科技创新的优秀代表,攻坚克难,矢志寻蒿,完美地诠释了改革先锋的精神内涵。

(1)联系上下文,解释下列词语。

①矢志:

②淡泊:

(2)用“ ”画出第②段中描写屠呦呦完成使命的具体做法的句子。

(3)2019年国庆前夕,屠呦呦等8人被授予“共和国勋章”。请联系短文内容并结合你对屠呦呦的了解,为她写一份颁奖词。

参考答案与试题解析

一.现代文阅读(共7小题)

1.(2022 建安区)

《汤姆 索亚历险记》(节选)

【选段一】汤姆拿起刷子,吹着口哨,一下一下地刷着院墙,显得十分轻松,仿佛从刷墙这活儿里得到了无穷的乐趣。不过,他一边刷着墙一边用眼角观察着四周的动静。

【选段二】远处,炎热的阳光下,延绵的山峦在蒸腾的热气中微微颤动,高耸的山峰仿佛罩上了一层淡紫色的纱幕;几只鹰在高空懒洋洋地翻翔,好一会儿才将翅膀扇动两三下:近处的草地上几头牛一动不动地侧卧着,偶尔甩甩尾巴驱赶那些讨厌的苍蝇。汤姆不知道该怎样打发这百无聊赖的时光,他东摸摸,西掏掏,忽然他摸到了那个盒子。哈!谢天谢地,有东西玩了。汤姆悄悄地掏出盒子,把那只小爬虫放了出来。那爬虫一到书桌就一拱一拱地欢快地爬了起来,它也在体会从憋闷的盒子里解放出来的快活。爬虫高兴得太早了,当它快爬到桌子边的时候,汤姆用根别针将它的头一拨,使它不得不改变爬行方向。

【选段三】惊慌从一张嘴巴传到了又一张嘴巴,一群人传到了又一群人,一条街传到又一条街,很快不到五分钟,钟声疯狂地响了起来,于是整个镇子都骚动起来!此时马备好了鞍,快船配好了水手,渡船接到了出动的命令,于是就在这个恐慌(汤姆和贝琪迷失在山洞里)发生不到半个小时的时候,就有两百个人挤向了那通往岩洞的公路和河流。

【选段四】半夜时分,镇上传来了发疯般的钟声。不一会儿,街道上就挤满了衣衫不整却欣喜若狂的人,他们高声喊着:“快来看!找到他俩了!”人们叮叮当当地敲响了铁碗铜盆,嘀嘀嗒嗒的喇叭声与人们的喧嚷声汇成了一片。大家成群结队地拥向河岸,去迎接那两个乘敞篷车归来的孩子。车子由欢呼着的村民拉着,簇拥着。前来迎接的人们加入了这支回小镇的队伍,他们迈着雄壮有力的步伐,浩浩荡荡地穿过大街。

(1)阅读以上选段,判断对错,对的打“√”,错的打“×”。

1)【选段一】中汤姆完全沉浸在刷墙的快乐之中。 ×

2)读了【选段一小、【选段二】,汤姆勤劳能干、活泼快乐的形象跃然纸上。 ×

3)画“”的句子运用了排比、拟人的修辞手法写出了惊慌情绪的传播。 √

4)【选段四】中去掉加点词语也不影响内容和情感的表达。 ×

(2)比较阅读【选段一】和【选段二】,它们主要对汤姆的 动作 进行了描写,【选段一】表现出他 欢快、警觉 的心理,【选段二】表现出他 由无聊到快乐 的心理。

(3)比较阅读【选段三】和【选段四】,我发现它们都是 环境 描写,不同之处在于 选段三描写的是惊慌的场面,选段四描写的是欢快的场面。

(4)有人认为画“”的句子在阅读时可以跳过不读。你同意这种说法吗?为什么?

不同意。环境描写表现了当时闲适的环境,衬托出汤姆无聊的心情,为后文汤姆逗弄小爬虫作铺垫。

(5)从汤姆的成长经历中,你获得了哪些启示?(至少写两点)

从汤姆的成长经历中我懂得了要勇于揭露真相,同恶势力作斗争;面对困难不要放弃,要心存希望,努力奋斗。

【解答】(1)考查学生对文段内容的理解。1)阅读句子“仿佛从刷墙这活儿里得到了无穷的乐趣。不过,他一边刷着墙一边用眼角观察着四周的动静”可知,汤姆并不是完全沉浸在刷墙的快乐之中。故表述错误。2)阅读选段(一)和(二),汤姆淘气贪玩的形象跃然纸上。故表述错误。3)阅读句子“惊慌从一张嘴巴传到了又一张嘴巴,一群人传到了又一群人,一条街传到又一条街,不到五分钟,钟声疯狂地响了起来,于是整个镇子都骚动起”可知,这个句子运用了排比、拟人的修辞手法生动地写出了惊慌情绪的传播。故表述正确。4)阅读词语“衣衫不整、欣喜若狂”可知,这两个词语不能去掉。这两个词语写出了人们找到汤姆他们两个人后的状态。故表述错误。

(2)考查学生对描写手法的理解。阅读(选段一)和(选段二)可知,它们主要对汤姆的动作进行了描写,(选段一)表现出他欢快、警觉的心理,(选段二)表现出他由无聊到快乐的心理。

(3)考查学生对环境描写的理解。阅读句子“惊慌从一张嘴巴传到了又一张嘴巴,一群人传到了又一群人,一条街传到又一条街,不到五分钟,钟声疯狂地响了起来,于是整个镇子都骚动起来”“半夜时分,镇上传来了发疯般的钟声”可知,【选段三】和【选段四】,我发现它们都是环境描写。不同之处在于:选段三描写的是惊慌的场面,选段四描写的是欢快的场面。

(4)考查学生对环境描写的理解。阅读句子“远处,炎热的阳光下,延绵的山峦在蒸腾的热气中微微颤动,高耸的山峰仿佛罩上了一层淡紫色的纱幕;几只鹰在高空懒洋洋地翻翔,好一会儿才将翅膀扇动两三下:近处的草地上几头牛一动不动地侧卧着,偶尔甩甩尾巴驱赶那些讨厌的苍蝇”可知,这句话是环境描写,阅读时不可以跳过去。因为环境描写表现了当时闲适的环境,衬托出汤姆无聊的心情,为后文汤姆逗弄小爬虫作铺垫。

(5)考查学生的语言组织能力。学生结合文段内容回答即可。示例:从汤姆的成长经历中我懂得了要勇于揭露真相,同恶势力作斗争;面对困难不要放弃,要心存希望,努力奋斗。

故答案为:

(1)1)×2)×3)√4)×;

(2)动作 欢快、警觉 由无聊到快乐;

(3)环境 选段三描写的是惊慌的场面,选段四描写的是欢快的场面。

(4)不同意。环境描写表现了当时闲适的环境,衬托出汤姆无聊的心情,为后文汤姆逗弄小爬虫作铺垫。

(5)从汤姆的成长经历中我懂得了要勇于揭露真相,同恶势力作斗争;面对困难不要放弃,要心存希望,努力奋斗。

2.(2022 建安区)

洒满汗水的“路口”

发明大王爱迪生有句名言:①“天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。'这句话是对成功之路的高度概括。然而,这么多的汗水,都洒在了攀登“顶峰”的路上吗?不尽然,事实上,所有成功者无不在寻找“路口”的过程中洒下了大量汗水。物理学家爱因斯坦年轻的时候,有一次从梯子上掉下来,人们惊慌失措地跑向爱因斯坦,可谁想到,爱因斯坦已经完全忘记了身体上的疼痛,正思考着另一个问题:“我为什么会笔直地掉下来?哦,看来物体总是沿着阻力最小的方向运动。”这一小小的事故对他研究“广义相对论”带来了很大启发。

也许你同时想起了牛顿与苹果落地的故事和瓦特与蒸汽顶壶盖的故事吧?这三个故事有个共同点,就是能对日常生活中最普通的事进行思考,从而有了重大的发现和发明。这三个主人公都被后人称为②“科学巨匠”。他们是否三生有幸、福星高照呢?请大家想一想,谁没见过重物下落呢?谁没见过沸腾的开水产生的蒸汽顶开壶盖呢?谁没见过从高处摔下来的物体呢?为什么真理没被我们发现呢?

一个一心想当飞行员的男孩来找空军上将,问他怎样成为一名飞行员。上将没有回答他,而是带他一起去郊游。回来后他对男孩说:“我发现四件小事会妨碍你成为飞行员:一是你只知道敲门,没发现有门铃;二是你在车站忘记了车票搁在哪里;三是由你做记录时,你不确定是否带了铅笔;四是你把我的住所门号记错了。你说,人们会把一架飞机交给一个这样的③‘细心人’吗?”

事实证明,从偶然中发现真理的科学家们并不是运气好,大自然对每一个人来说,都是一碗水端平的。只有付出辛勤的汗水,养成留心观察、用心研究习惯的人,才能够发现成功的“路口”,从而踏上成功之路。

(1)短文中标序号的引号分别表示:① B ;② C ;③ A 。

A.讽刺或反语

B.直接引用

C.特定称谓

(2)短文题目中的“路口”指的是第一自然段中“顶峰”指的是。

(3)用“”画出短文说明的观点,与这句话意思最接近的项是 A

A.发现问题的能力比解决问题的能力更重要

B.千里之行,始于足下

C.不要迷信书本,也不要迷信权威

D.书籍是造就灵魂的工具

(4)短文第一自然段引用了爱迪生的话,这样写有什么好处?结合短文内容说说。

短文引用爱迪生的话,便于说理和表情达意,为观点和看法提供有力的证据,增强短文说服力。

(5)你还知道哪些人付出辛勤的汗水后,发现了成功的“路口”,从而踏上成功之路呢?请举例说明。

居里夫妇历经千辛万苦发现了镭元素和钋元素。

【解答】(1)考查了引号的用法。“天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。”是引用爱迪生的名言,因此第①处引号表示直接引用。第②处“科学巨匠”专指三个主人公即爱迪生、爱因斯坦、瓦特,此处引号表示特殊称谓。第③处引号“细心人”是反语,反讽文中那个一心想当飞行员的男孩粗心。

(2)考查了对文章标题的理解。联系上下文理解,题目中“路口”的意思是:研究的问题。“顶峰”的意思是研究的成果。

(3)考查了对文章内容的归纳与概括。熟读文章,为了表现文章的中心思想,短文通过4个真实的示例说明了只有付出辛勤的汗水,养成留心观察、用心研究习惯的人,才能够发现成功的“路口”,从而踏上成功之路。

(4)考查对举例论证方法的鉴赏能力。为了证明论点的正确,用活生生的事例或名人名言做论据最有说服力。作者围绕自己的观点,在短文第一自然段引用了爱迪生的话,便于说理和表情达意,为观点和看法提供有力的证据,增强短文说服力。

(5)考查了对文章内容的理解和拓展能力。围绕付出辛勤的汗水后,发现了成功的“路口”,举例说明即可。如:居里夫妇历经千辛万苦发现了镭元素和钋元素。

故答案为:

(1)B C A。

(2)研究的问题 研究的成果。

(3)只有付出辛勤的汗水,养成留心观察、用心研究的习惯的人才能够发现成功的“路口”,从而踏上成功之路 A。

(4)短文引用爱迪生的话,便于说理和表情达意,为观点和看法提供有力的证据,增强短文说服力。

(5)居里夫妇历经千辛万苦发现了镭元素和钋元素。

3.(2022 禹州市)课外阅读。

废旧衣物,可别一扔了之

①“新三年,旧三年,缝缝补补又三年。”在物资极为匮乏的年代,一件衣服可以穿很多年。随着生活水平的提高,很多人的衣服渐渐从“不够穿”,变成了“穿不完”。每到换季时,都能整理出一批废旧衣物,它们成为“鸡肋”,甚至被一扔了之。

②一扔了之,带来的问题也不少。一般说来,废旧衣物中化纤类产品的比例为60%到70%,它们混在生活垃圾里,被填埋后仍难以降解,会污染土地。烧掉也不是个好办法。不少小工厂低价买来废旧衣物,当燃料使用,会产生有害气体,污染空气。更何况,有些废旧衣物没有运往垃圾场,而是直接流入二手市场。这些未经严格处理的衣物可能携带细菌、病毒或寄生虫等有害物,直接或间接使用都会危害人体健康。

③目前我国每年大约有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,而再利用率却非常低,只有不到1%,如何合理回收利用废旧衣物是一个迫切需要解决的问题。

④回收废旧衣物,我们通常的做法比较单一,只是在居民小区里放置回收箱。固定的回收箱的确便民,但管理上存在着许多漏洞。回收箱的数量增加了,服务质量不一定跟得上,需要安排专人收集、运输,增加了成本。有时回收箱已经“超载”却无人来收。回收箱还可能成为拾荒者的淘宝地,导致旧衣物以违规方式流向二手市场。在回收废旧衣物这件事情上,上海的做法是由政府主导,回收公司统一回收。除设置回收箱外,还通过市民电话预约上门收集、市民自付运费寄送、企事业单位组织募集活动等多种途径进行回收。英国则有着慈善商店、衣物回收银行、社区衣物回收箱、上门回收、再利用中心回收等多条废旧衣物回收渠道。这些做法,都取得了不错的效果。

⑤对回收的废旧衣物,如何规范处置,做到物尽其用呢?首先,废旧衣物要经历一次严格的“面试”。那些成色较新、没有破损的衣物应先送往水洗区清洗,然后接受高温高压消毒,最后进行烘干、包装。焕然一新后,可以无偿送给慈善机构或直接捐赠给贫困地区。而“面试”后“落选”的那些衣物,会根据棉、毛、化纤等面料再次分类,然后发送到有资质的加工企业进行处理,制成可再利用的工业原料,比如白色棉织物和有色织物,纤维化处理后可以变为棉纱、无纺布;涤纶织物进行化学处理分解,则可变为涤纶原料。经过这样的处理,废旧衣物就可以实现循环再利用了。

(1)根据文章相关内容,填写“废旧衣物处理流程图”中的①②③④处。

废旧衣物处理流程图

① 进行清洗、高温高压消毒、烘干、包装

② 发送到有资质的加工企业进行处理

③ 有色织物

④ 化学处理分解

(2)第二段使用了 列数字 的说明方法,作用是 说明了我国每年的废旧衣物数量大,利用率低 ;第四段使用了 举例子 的说明方法,作用是 指出了其他地区和国家一些可行的废旧衣物回收办法,可以作为借鉴 。

(3)第三段中“大约”一词能否去掉,为什么?

不能。“大约”的意思是大概,用在句子中说明我国每年大概有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,这体现了说明文语言的准确性和严谨性。如果删去,就变成了我国每年有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,与事实不符。

(4)你家的废旧衣物是如何处理的?读了本文,你来对你们的做法进行评价。

我家的废旧衣物通常都是丢到小区里的回收箱。读了本文,我觉得这种做法不是很妥当,因为这需要安排专人收集、运输,增加了成本,还可能沦为拾荒者的淘宝地,导致旧衣物以违规方式流向二手市场。我觉得以后应该通过直接打电话预约上门收集或自付运费寄送等方式处理废旧衣物。

【解答】(1)本题考查提取信息的能力。①由句子“那些成色较断、没有破损的衣物应先送往水洗区清洗,然后接受高温高压消毒,最后进行烘干、包装”可得出答案。②由句子“然后发送到有资质的加工企业进行处理”可得出答案。③由句子“比如白色棉织物和有色织物”可得出答案。④由句子“涤纶织物进行化学处理分解,则可变为涤纶原料”可得出答案。

(2)本题考查说明方法及其作用。“目前我国每年大约有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,而再利用率却非常低,只有不到1%,如何合理回收利用废旧衣物是一个迫切需要解决的问题”,“26000万”“1%”是列数字的说明方法,其作用是说明了我国每年的废旧衣物数量大,利用率低。“在回收废旧衣物这件事情上,上海的做法是由政府主导,回收公司统一回收。除设置回收箱外,还通过市民电话预约上门收集、市民自付运费寄送、企事业单位组织募集活动等多种途径进行回收。英国则有着慈善商店、衣物回收银行、社区衣物回收箱、上门回收、再利用中心回收等多条废旧衣物回收渠道”,举了上海和英国的例子,是举例子的说明方法,其作用是指出了其他地区和国家一些可行的废旧衣物回收办法,可以作为借鉴。

(3)本题考查说明文语言的特点。“大约”的意思是大概,用在句子“目前我国每年大约有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶”中说明我国每年大概2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,这体现了说明文语言的准确性和严谨性。如果删去,就变成了我国每年有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,与事实不符。因此不能删去。

(4)本题考查联系生活的能力。根据实际情况写出自己家的废旧衣物处理办法,并结合材料知识对其进行评价即可。

故答案为:

(1)①进行清洗、高温高压消毒、烘干、包装 ②发送到有资质的加工企业进行处理 ③有色织物 ④化学处理分解;

(2)列数字 说明了我国每年的废旧衣物数量大,利用率低 举例子 指出了其他地区和国家一些可行的废旧衣物回收办法,可以作为借鉴;

(3)不能。“大约”的意思是大概,用在句子中说明我国每年大概有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,这体现了说明文语言的准确性和严谨性。如果删去,就变成了我国每年有2600万吨旧衣物被扔进垃圾桶,与事实不符。

(4)我家的废旧衣物通常都是丢到小区里的回收箱。读了本文,我觉得这种做法不是很妥当,因为这需要安排专人收集、运输,增加了成本,还可能沦为拾荒者的淘宝地,导致旧衣物以违规方式流向二手市场。我觉得以后应该通过直接打电话预约上门收集或自付运费寄送等方式处理废旧衣物。

4.(2021 禹州市)

秋天的怀念

双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把我面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花都开了,我推着你去走走”她总是这么说,母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可怕的腿。喊着:“我活着有什么劲!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地,后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去睡不了觉。

那天我又独自在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说,我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候就爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

她出去了,就再也没回来。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想她已经病成那样,看着三轮车远去,也绝没想到那竟是永远的诀别。

邻居家的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和那个还未成年的女儿……”

又是秋天,妹妹推我去北海看菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

(1)选文要表现的人物是 母亲 ,主要采用 语言动作 描写和 神态 描写来塑造。

(2)母亲始终瞒着“我”一件事,这件事是 她得了肝病,病情已经非常严重 ,瞒着我的原因是 “我”的腿瘫痪后,一度失去了活下去的勇气。母亲一直在想办法,鼓励“我”,她的心中已没有自己 。

(3)文章第一段和最后一段都出现了“好好儿活”,仔细读一读,说说它们的区别。

第一个“好好儿活”,是母亲对孩子的劝说,希望孩子鼓起勇气,战胜生活的磨难;第二个“好好儿活”是“我”懂了母亲的话,树立了坚强的勇气和自信。

【解答】1.考查对短文内容的理解。通读短文可知,选文要表现的人物是母亲,主要采用语言动作描写和神态描写来塑造。

2.考查对短文内容的理解。通读短文可知,文中说母亲始终瞒着“我”一件事,这件事是她得了肝病,病情已经非常严重,瞒着我的原因是“我”的腿瘫痪后,一度失去了活下去的勇气。母亲一直在想办法,鼓励“我”,她的心中已没有自己。

3.考查对短文内容的理解。文章第一段和最后一段都出现了“好好儿活”,这个词,结合短文内容可知,其区别是这样的:第一个“好好儿活”,是母亲对孩子的劝说,希望孩子鼓起勇气,战胜生活的磨难;第二个“好好儿活”是“我”懂了母亲的话,树立了坚强的勇气和自信。

故答案为:

1.母亲 语言动作 神态;

2.她得了肝病,病情已经非常严重。“我”的腿瘫痪后,一度失去了活下去的勇气。母亲一直在想办法,鼓励“我”,她的心中已没有自己。

3.第一个“好好儿活”,是母亲对孩子的劝说,希望孩子鼓起勇气,战胜生活的磨难;第二个“好好儿活”是“我”懂了母亲的话,树立了坚强的勇气和自信。

5.(2021 禹州市)

移动支付正在构建智慧生活

“五一”小长假的支付数据显示,移动支付正在构建人们的智慧生活。

微信和支付宝数据显示,“五一”假期,微信支付线下消费日均笔数相比去年同期增长79%;人均使用支付宝消费金额近1800元,比去年同期增长逾一成。

移动支付的使用场景迅速丰富。“五一”期间,选择用微信搭乘公共交通的人数同比增长215%;在加油站的消费同比增长116%。在超市、停车场、餐厅等大部分生活场景中,扫码支付已经得到普及。

移动支付使用人群也正向两端扩展。“五一”期间,“00后”在境外使用支付宝的人数迅猛增长8倍,人均消费560元;微信支付也有类似数据,60岁以上用户消费笔数增幅很快,较去年同期增长154%。

移动支付也在快速走出国门。支付宝已经让消费者在日本东京、泰国曼谷等旅游目的地实现一部手机畅快游;“五一”期间,微信支付在多个周边国家日均交易笔数大幅增长,俄罗斯增幅高达20倍,在柬埔寨菲律宾增幅也有10倍之高。

移动支付便利了生活。而今,支付已不仅是支付。移动支付手段的发展正在成为人们享受智慧生活的助推器。扫码购、社交支付、自助点餐、小程序乘车……基于移动支付,越来越多类似的场景正在变为现实,对传统行业进行着不同程度的智慧化改造。

移动支付带来的变化,是技术的升级迭代,也是我国经济水平提升的表现。随着经济向繁荣迈进,支付手段迅速更新。纷繁的支付手段也成为中国经济发展的注脚。

(1)选文从 线下消费逐年增加 、 使用场景迅速 、 使用人群也正向两端扩展 、 快速走出国门 、 便利了生活 五个方面来介绍移动支付对生活的构建。

(2)第2自然段使用了 列数字 和 作比较 的说明方法,说明 微信、支付宝线下消费日益增加 。

(3)生活中还有一部分老年人认为智 能手机太复杂,喜欢拿钱在手的感觉,对移动支付“敬而远之”。你如何看待移动支付和老年人之间的问题。

老年人的消费方式是自由的,要充分尊重现金支付方式的存在,对那些想要尝试新事物的老年人,应该耐心地教他们使用方法,改进技术,让支付更加便捷。

【解答】(1)考查了对短文内容的理解和概括能力。熟读短文第二、三、四、五自然段,答案在短文中可以找

到。即:这篇短文分别从线下消费逐年增加、使用场景迅速、使用人群也正向两端扩展、快速走出国门、和便利了生活五个方面介绍移动支付正在构建智慧生活。

(2)考查了说明方法及其作用。“79%”“1800元”运用具体数据说明,运用了列数字的说明方法。“信支付线下消费日均笔数相比去年同期增长79%”“人均使用支付宝消费金额近1800元,比去年同期增长逾一成”运用了作比较的说明方法。说明了微信、支付宝线下消费日益增加。

(3)本题为开放性题目。根据文段的内容进行分析,结合短文的内容写出自己的想法,不要偏离短文的主题。注意语言完整流畅,不要写错别字即可。

例如:老年人的消费方式是自由的,要充分尊重现金支付方式的存在,对那些想要尝试新事物的老年人,应该耐心地教他们使用方法,改进技术,让支付更加便捷。

故答案为:

(1)线下消费逐年增加 使用场景迅速 使用人群也正向两端扩展 快速走出国门 便利了生活;

(2)列数字 作比较 微信、支付宝线下消费日益增加;

(3)老年人的消费方式是自由的,要充分尊重现金支付方式的存在,对那些想要尝试新事物的老年人,应该耐心地教他们使用方法,改进技术,让支付更加便捷。

6.(2020 许昌)深入阅读《浮躁》,边读边问边思考。

花丛中,有个人在捕蝶,不!是在扑蝶。

他东奔西跑,气喘吁吁,累得一头汗,但蝴蝶并不搭理他,每当他扑来,它就转身飞去,仍然在花丛中跳着舞。

另一个人却在静静地等蝶,在花丛里画着花,并把那花画得亮丽无比。果然,蝴蝶飞来了,落在他的画上了!亲吻画上的美丽了!

他也便欣然一笑,也笑成了一朵花。

于是我想起了一个词:浮躁。

浮躁是什么样子?就是上述第一个人跌跌撞撞的样子,鲁莽,急匆匆,甚至有点张牙舞爪!就算是真的捉住了蝴蝶,那蝴蝶也是非死即残,何美之有?不是吗?

既然爱美,就理应小心翼翼﹣﹣小心翼翼地呵护它,小心翼翼地“锄草”“捉虫”,直到收获一个叫作“美丽”的故事。

①“捕”和“扑”这两个字能互换吗?为什么?

②“他”指谁?题目“浮躁”是什么意思?结合文章我对这些有了新的理解。

③我能结合生活谈谈对“锄草”“捉虫”的理解。

④读完这篇短文,我对“美丽”有了新的感悟。

⑤阅读中,边提问边思考是深入阅读的好方法之一。生活中,你常用的帮助自己深入阅读的方法有哪些?请举例向大家分享一种吧。

【解答】(1)考查了字的理解。联系具体语境理解,“捕”是捕捉、捕获之意,不含有摧残、毁坏之义。“扑”意为扑打,含有攻击毁坏之意。“扑”准确地体现了扑蝶人浮躁的心态。因此不能互换。

(2)考查了对文章内容的理解。联系上下文理解,“他”指等蝶人。从“浮躁是什么样子?就是上述第一个人跌跌撞撞的样子,鲁莽,急匆匆,甚至有点张牙舞爪”可知,

(3)考查了思维拓展。结合内容联系实际理解,“锄草”是指除去浮躁、焦急。“捉虫”是指改正错误。也就是指对美的关爱和呵护。

(4)考查了思维拓展。结合内容联系实际谈谈对美的认识,例:爱美之心人皆有之,问题的关键是应该怎样去爱,像文中的第一个人带着浮躁的心理去爱美,去占有美,非但不是爱美,而是摧残美,毁坏美。既然爱美,就理应小心翼翼地呵护美。

(5)考查了思维拓展。分享一种你的阅读的方法即可,例:读书与作摘录、记心得结合。

故答案为:

(1)不能互换。“捕”是捕捉、捕获之意,不含有摧残、毁坏之义。“扑”意为扑打,含有攻击毁坏之意。“扑”准确地体现了扑蝶人浮躁的心态;

(2)等蝶人。“浮躁”就是上述第一种人跌跌撞撞的样子,鲁莽,急匆匆,甚至有点张牙舞爪!(3)是指对美的关爱和呵护;

(4)爱美之心人皆有之,问题的关键是应该怎样去爱,像文中的第一个人带着浮躁的心理去爱美,去占有美,非但不是爱美,而是摧残美,毁坏美。既然爱美,就理应小心翼翼地呵护美。

(5)读书与作摘录、记心得结合。

7.(2020 建安区)

矢志寻蒿人

①屠呦呦是我国第一位获诺贝尔奖的女科学家。数十年来,她致力于中医药学研究,带领团队发现了青蒿素,挽救了全世界数百万疟(nüè)疾患者的生命。2018年12月18日,党中央、国务院授予屠呦呦同志改革先锋称号。

20世纪60年代,39岁的屠呦呦接受国家任命,开始着手治疟中药的研发。当时疫情难以控制,严重威胁着人类的生命。她暗下决心:一定要完成使命!屠呦呦和课题组成员一头扎进了文献堆,寻遍古方,从中医古籍中寻求灵感。在极为艰苦的科研条件下,屠呦呦在实验室一待就是十几个小时,一次一次的试验,一次一次的失败,经过反复琢磨,终于在经历数百次试验后,发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

研究中,屠呦呦甘于奉献,面对危险无所畏惧。在进行动物试验时,她从个别动物的病理切片中,发现青蒿素疑似有毒副作用。到底是动物本身的问题,还是药物所致?屠呦呦决定以身试药。当青蒿提取物放到她手里的时候,她没有丝毫迟疑,一口吞服而下。提取物的剂量从0.35克开始,递增至0.5克、1克、2克、3克、4克、5克。数日之后,从实验室里传来了鼓舞人心的消息﹣﹣药物安全!不久,青蒿素被广泛用于疟疾的临床治疗,效果显著。

近年来,屠呦呦仍持之以恒地进行青蒿素的创新研究,并更加关注老药新用的问题,不断探索青蒿素类化合物对其他疾病的治疗,如红斑狼疮、恶性肿瘤等。双氢青蒿素治疗红斑狼疮取得了突破性进展。

凭借青蒿素的发现,屠呦呦获得了很多荣誉,但她仍然衣着朴素,过着平淡宁静的生活。她没有把名利看在眼里、揽在身上。面对赞誉,她总是淡淡一笑:“没有大家的无私合作我们不可能在短期内将青蒿素贡献给世界。”屠呦呦的名字源自《诗经》中的“呦呦鹿鸣,食野之蒿”,屠呦呦正像那一株青蒿,如蒿叶般平凡,蒿花般淡泊。

屠呦呦,这位中医药科技创新的优秀代表,攻坚克难,矢志寻蒿,完美地诠释了改革先锋的精神内涵。

(1)联系上下文,解释下列词语。

①矢志: 立下誓愿和志向,以示决心。

②淡泊: 对于名利淡漠,不看重。

(2)用“ ”画出第②段中描写屠呦呦完成使命的具体做法的句子。

(3)2019年国庆前夕,屠呦呦等8人被授予“共和国勋章”。请联系短文内容并结合你对屠呦呦的了解,为她写一份颁奖词。

青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

【解答】(1)考查了学生对词语的理解。联系上下文,解释即可,①矢志:立下誓愿和志向。②淡泊:对于名利淡漠,不看重。

(2)考查对短文内容的理解,细读文章第一自然段,其中描写屠呦呦完成使命的具体做法的句子是“一定要完成使命!屠呦呦和课题组成员一头扎进了文献堆,寻遍古方,从中医古籍中寻求灵感。在极为艰苦的科研条件下,屠呦呦在实验室一待就是十几个小时,一次一次的试验,一次一次的失败,经过反复琢磨,终于在经历数百次试验后,发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。”

(3)考查了学生的语言组织能力。联系短文内容并结合对屠呦呦的了解,用简洁通顺的语言,写出赞美屠坳坳的话即可,如:青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

故答案为:

(1)①立下誓愿和志向。②对于名利淡漠,不看重。

(2)一定要完成使命!屠呦呦和课题组成员一头扎进了文献堆,寻遍古方,从中医古籍中寻求灵感。在极为艰苦的科研条件下,屠呦呦在实验室一待就是十几个小时,一次一次的试验,一次一次的失败,经过反复琢磨,终于在经历数百次试验后,发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。

(3)青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

同课章节目录