第三单元任务群研习 课件(共19张PPT)2022-2023学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 第三单元任务群研习 课件(共19张PPT)2022-2023学年统编版高中语文选择性必修中册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 419.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第三单元任务群研习

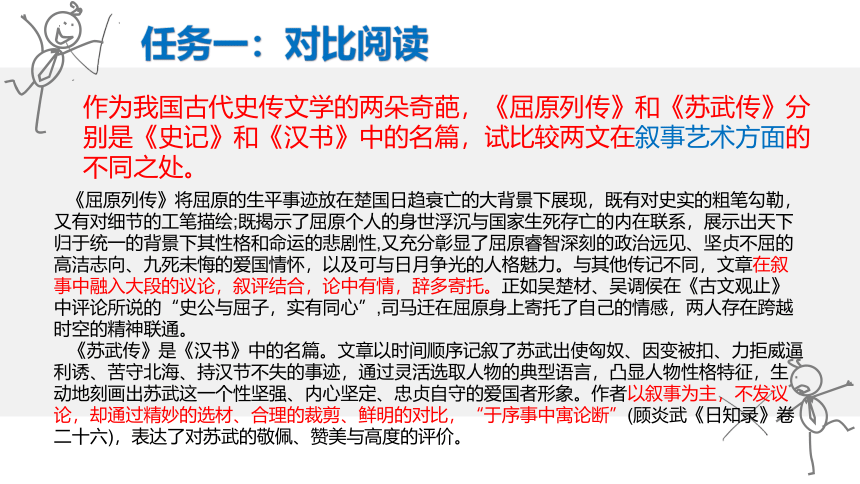

任务一:对比阅读

作为我国古代史传文学的两朵奇葩,《屈原列传》和《苏武传》分别是《史记》和《汉书》中的名篇,试比较两文在叙事艺术方面的不同之处。

《屈原列传》将屈原的生平事迹放在楚国日趋衰亡的大背景下展现,既有对史实的粗笔勾勒,又有对细节的工笔描绘;既揭示了屈原个人的身世浮沉与国家生死存亡的内在联系,展示出天下归于统一的背景下其性格和命运的悲剧性,又充分彰显了屈原睿智深刻的政治远见、坚贞不屈的高洁志向、九死未悔的爱国情怀,以及可与日月争光的人格魅力。与其他传记不同,文章在叙事中融入大段的议论,叙评结合,论中有情,辞多寄托。正如吴楚材、吴调侯在《古文观止》中评论所说的“史公与屈子,实有同心”,司马迁在屈原身上寄托了自己的情感,两人存在跨越时空的精神联通。

《苏武传》是《汉书》中的名篇。文章以时间顺序记叙了苏武出使匈奴、因变被扣、力拒威逼利诱、苦守北海、持汉节不失的事迹,通过灵活选取人物的典型语言,凸显人物性格特征,生动地刻画出苏武这一个性坚强、内心坚定、忠贞自守的爱国者形象。作者以叙事为主,不发议论,却通过精妙的选材、合理的裁剪、鲜明的对比,“于序事中寓论断”(顾炎武《日知录》卷二十六),表达了对苏武的敬佩、赞美与高度的评价。

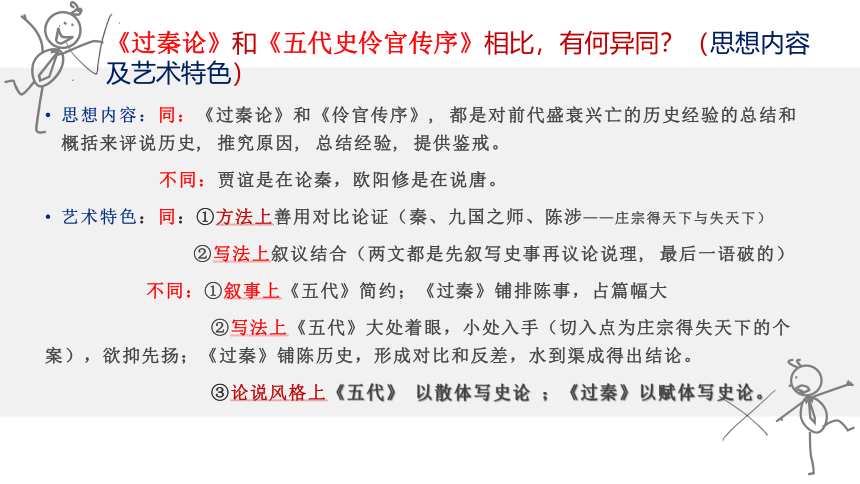

《过秦论》和《五代史伶官传序》相比,有何异同?(思想内容及艺术特色)

思想内容:同:《过秦论》和《伶官传序》, 都是对前代盛衰兴亡的历史经验的总结和概括来评说历史, 推究原因, 总结经验, 提供鉴戒。

不同:贾谊是在论秦,欧阳修是在说唐。

艺术特色:同:①方法上善用对比论证(秦、九国之师、陈涉——庄宗得天下与失天下)

②写法上叙议结合(两文都是先叙写史事再议论说理, 最后一语破的)

不同:①叙事上《五代》简约;《过秦》铺排陈事,占篇幅大

②写法上《五代》大处着眼,小处入手(切入点为庄宗得失天下的个案),欲抑先扬;《过秦》铺陈历史,形成对比和反差,水到渠成得出结论。

③论说风格上《五代》 以散体写史论 ;《过秦》以赋体写史论。

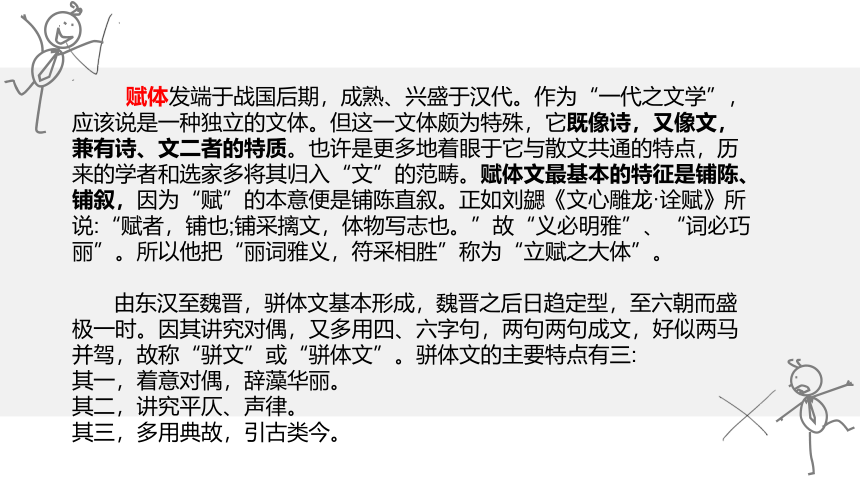

赋体发端于战国后期,成熟、兴盛于汉代。作为“一代之文学”,应该说是一种独立的文体。但这一文体颇为特殊,它既像诗,又像文,兼有诗、文二者的特质。也许是更多地着眼于它与散文共通的特点,历来的学者和选家多将其归入“文”的范畴。赋体文最基本的特征是铺陈、铺叙,因为“赋”的本意便是铺陈直叙。正如刘勰《文心雕龙·诠赋》所说:“赋者,铺也;铺采摛文,体物写志也。”故“义必明雅”、“词必巧丽”。所以他把“丽词雅义,符采相胜”称为“立赋之大体”。

由东汉至魏晋,骈体文基本形成,魏晋之后日趋定型,至六朝而盛极一时。因其讲究对偶,又多用四、六字句,两句两句成文,好似两马并驾,故称“骈文”或“骈体文”。骈体文的主要特点有三:

其一,着意对偶,辞藻华丽。

其二,讲究平仄、声律。

其三,多用典故,引古类今。

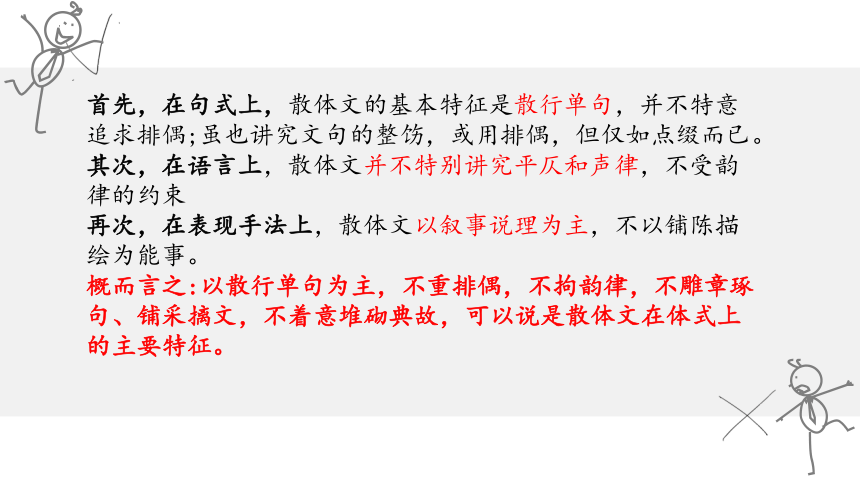

首先,在句式上,散体文的基本特征是散行单句,并不特意追求排偶;虽也讲究文句的整饬,或用排偶,但仅如点缀而已。

其次,在语言上,散体文并不特别讲究平仄和声律,不受韵律的约束

再次,在表现手法上,散体文以叙事说理为主,不以铺陈描绘为能事。

概而言之:以散行单句为主,不重排偶,不拘韵律,不雕章琢句、铺采摛文,不着意堆砌典故,可以说是散体文在体式上的主要特征。

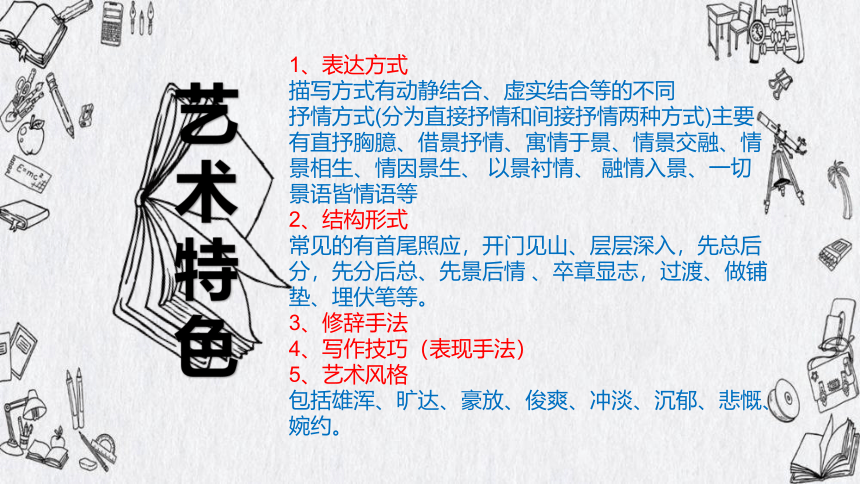

艺术特色

1、表达方式

描写方式有动静结合、虚实结合等的不同

抒情方式(分为直接抒情和间接抒情两种方式)主要有直抒胸臆、借景抒情、寓情于景、情景交融、情景相生、情因景生、 以景衬情、 融情入景、一切景语皆情语等

2、结构形式

常见的有首尾照应,开门见山、层层深入,先总后分,先分后总、先景后情 、卒章显志,过渡、做铺垫、埋伏笔等。

3、修辞手法

4、写作技巧(表现手法)

5、艺术风格

包括雄浑、旷达、豪放、俊爽、冲淡、沉郁、悲慨、婉约。

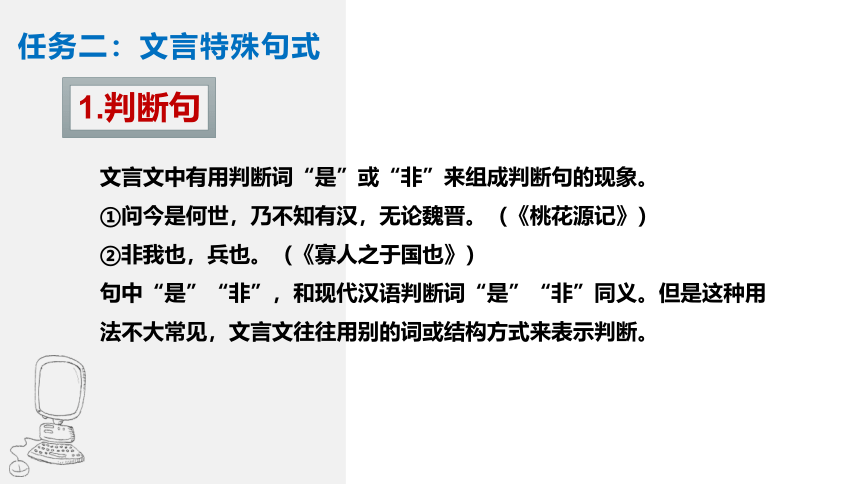

任务二:文言特殊句式

1.判断句

文言文中有用判断词“是”或“非”来组成判断句的现象。

①问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(《桃花源记》)

②非我也,兵也。(《寡人之于国也》)

句中“是”“非”,和现代汉语判断词“是”“非”同义。但是这种用法不大常见,文言文往往用别的词或结构方式来表示判断。

(1)用其他判断词表示判断

此则寡人之罪也。(《勾践灭吴》)

句中“则”译为“是”,相当于现代汉语中的判断词。

此外还有:“即”“乃”“皆”“本”“诚”“亦”“素”“非”等。

当立者乃公子扶苏。(《陈涉世家》)

梁父即楚将项燕。(《项羽本纪》)

此则岳阳楼之大观也。《岳阳楼记》)

皆口腹自役。(《归去来兮辞并序》)

1.判断句

(2)采用“……者,……也”的方式组成判断句

句中判断词“是”的意思,是由“……者,……也”结构表示出来的。当然,这个结构不是固定不变的,具体言语中,其结构变化十分灵活.

楚左尹项伯者,项羽季父也。(《鸿门宴》)

沛公之参乘樊哙者也。《鸿门宴》)

四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。(王安石《游褒禅山记》)

和氏璧,天下所共传宝也。(《廉颇蔺相如列传》)

1.判断句

(3)用动词“为”表判断

如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为 (《鸿门宴》)

(4)用“非…乎”表示否定判断

此非曹孟德之诗乎 ......此非孟德之困于周郎者乎 (《赤壁赋》)

(5)无标志判断句

然陈涉瓮牖绳枢之子。(《过秦论》)

1.判断句

所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、实施者。这样的句子,称为被动句。

现代汉语中常用“被”表示被动关系,文言文中也有,但很少。

忠而被谤,能无怨乎?(《屈原列传》)

在文言文中,被动句往往用“……为……所”和“……见……于”及其相应的变式结构来表示。

2.被动句

(1)“……为……所”“……为……”“……为所……”

①有如此之势,而为秦人积威之所劫。(《六国论》)

②身死人手,为天下笑者,何也?(《过秦论》)

③不者,若属皆且为所虏!(《鸿门宴》)

(2)“……见……于”“……见……”“……于……”

①故内惑于郑袖,外欺于张仪(《屈原列传》)

②欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺。(《廉颇蔺相如列传》)

③虽欲强聒,终必不蒙见察。(《答司马谏议书》)

(3)省略被动标志的被动句

①戍卒叫,函谷举。(《阿房宫赋》

2.被动句

(1)主语的省略

永州之野产异蛇,(蛇)黑质而白章。(《捕蛇者说》)

沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。”(司马迁《鸿门宴》)

爱是溪,人二三里,得其尤绝者家焉。(柳宗元《愚溪诗序》

曰“独乐乐,与人乐乐,孰乐 ”曰:“不若与人。”(《孟子·梁惠王下》)

(2)谓语的省略

夫战,勇气也。一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。(《曹刿论战》)

择其善者而从之,其不善者而改之。

3.省略句

(3)修饰语和中心语的省略

吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。(《邹忌讽齐王纳谏》)

行一不义,杀一不辜,而得天下,皆不为也。(《孟子·公孙丑上》)

(4)宾语和兼语的省略

杞子自郑使告于秦。(《蹇叔哭师》

屠惧,投以骨。(蒲松龄《狼》)

(5)介词和介词宾语的省略

死马且买之五百金,况生马乎 (《战国策·千金市马》

试与他虫斗,虫尽靡。又试之鸡,果如成言。(蒲松龄《促织》

此人一一为具言所闻。(陶渊明《桃花源记》)

3.省略句

文言文中,某些句子的语序与现代汉语不同,我们称之为倒装句。其倒装现象主要有:主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置等。

(1)主谓倒装

为了强调谓语,有时将谓语置于主语之前。这仅仅是出于语言表达的需要。

甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)

(2)宾语前置

在现代汉语中,宾语往往位于谓语后边,作为谓语的施动对象。而在文言文中,在某些条件下,宾语往往提到谓语之前,呈现宾语前置现象。这样的特殊情况往往有两种:

4.倒装句

a否定句中的宾语前置现象

否定句中,当谓语部分被否定副词修饰时,该谓语所带宾语往往会前置。这样的否定副词一般有:“不”“未”“毋”“无”“莫”等。

①三岁贯女,莫我肯顾。(《硕鼠》)

②古之人不余欺也!(《石钟山记》)

b疑问句中代词宾语前置现象

文言文疑问句中,当使用疑问代词作谓语动词(或介词)的宾语时,该宾语往往要放在谓语动词(或介词)的前面。

大王来何操?(《鸿门宴》)

4.倒装句

在现代汉语中,介词后面跟着宾语,组成介宾结构,用来修饰动词谓语。在文言文中,介词宾语往往置于介词之前,形成种倒置的现象。这样的疑问代词一般有:“谁”“何”“奚”“曷”“胡”“恶”“安”“焉”等。

①噫!微斯人,吾谁与归?(《岳阳楼记》)

②沛公安在?(《鸿门宴》)

此外,还有一些比较固定的“宾语前置”的表达结构。

句读之不知,惑之不解。(《师说》)

4.倒装句

(3)定语后置

定语在句中一般起修饰限定名词性中心词的作用。文言文中的定语经常会后置到中心词后边,形成定语后置现象。

①石之怪然有声者,所在皆是也。(《石钟山记》)

②蚓无爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)

4.倒装句

(4)状语后置

现代汉语中状语置于谓语之前,若置于谓语之后便是补语但在文言文中,处于补语的成分往往要以状语来理解,故而出现状语后置的现象。

①将军战河北,臣战河南。(《鸿门宴》)

②青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)

③此所谓战胜于朝廷。(《邹忌讽齐王纳谏》)

4.倒装句

第三单元任务群研习

任务一:对比阅读

作为我国古代史传文学的两朵奇葩,《屈原列传》和《苏武传》分别是《史记》和《汉书》中的名篇,试比较两文在叙事艺术方面的不同之处。

《屈原列传》将屈原的生平事迹放在楚国日趋衰亡的大背景下展现,既有对史实的粗笔勾勒,又有对细节的工笔描绘;既揭示了屈原个人的身世浮沉与国家生死存亡的内在联系,展示出天下归于统一的背景下其性格和命运的悲剧性,又充分彰显了屈原睿智深刻的政治远见、坚贞不屈的高洁志向、九死未悔的爱国情怀,以及可与日月争光的人格魅力。与其他传记不同,文章在叙事中融入大段的议论,叙评结合,论中有情,辞多寄托。正如吴楚材、吴调侯在《古文观止》中评论所说的“史公与屈子,实有同心”,司马迁在屈原身上寄托了自己的情感,两人存在跨越时空的精神联通。

《苏武传》是《汉书》中的名篇。文章以时间顺序记叙了苏武出使匈奴、因变被扣、力拒威逼利诱、苦守北海、持汉节不失的事迹,通过灵活选取人物的典型语言,凸显人物性格特征,生动地刻画出苏武这一个性坚强、内心坚定、忠贞自守的爱国者形象。作者以叙事为主,不发议论,却通过精妙的选材、合理的裁剪、鲜明的对比,“于序事中寓论断”(顾炎武《日知录》卷二十六),表达了对苏武的敬佩、赞美与高度的评价。

《过秦论》和《五代史伶官传序》相比,有何异同?(思想内容及艺术特色)

思想内容:同:《过秦论》和《伶官传序》, 都是对前代盛衰兴亡的历史经验的总结和概括来评说历史, 推究原因, 总结经验, 提供鉴戒。

不同:贾谊是在论秦,欧阳修是在说唐。

艺术特色:同:①方法上善用对比论证(秦、九国之师、陈涉——庄宗得天下与失天下)

②写法上叙议结合(两文都是先叙写史事再议论说理, 最后一语破的)

不同:①叙事上《五代》简约;《过秦》铺排陈事,占篇幅大

②写法上《五代》大处着眼,小处入手(切入点为庄宗得失天下的个案),欲抑先扬;《过秦》铺陈历史,形成对比和反差,水到渠成得出结论。

③论说风格上《五代》 以散体写史论 ;《过秦》以赋体写史论。

赋体发端于战国后期,成熟、兴盛于汉代。作为“一代之文学”,应该说是一种独立的文体。但这一文体颇为特殊,它既像诗,又像文,兼有诗、文二者的特质。也许是更多地着眼于它与散文共通的特点,历来的学者和选家多将其归入“文”的范畴。赋体文最基本的特征是铺陈、铺叙,因为“赋”的本意便是铺陈直叙。正如刘勰《文心雕龙·诠赋》所说:“赋者,铺也;铺采摛文,体物写志也。”故“义必明雅”、“词必巧丽”。所以他把“丽词雅义,符采相胜”称为“立赋之大体”。

由东汉至魏晋,骈体文基本形成,魏晋之后日趋定型,至六朝而盛极一时。因其讲究对偶,又多用四、六字句,两句两句成文,好似两马并驾,故称“骈文”或“骈体文”。骈体文的主要特点有三:

其一,着意对偶,辞藻华丽。

其二,讲究平仄、声律。

其三,多用典故,引古类今。

首先,在句式上,散体文的基本特征是散行单句,并不特意追求排偶;虽也讲究文句的整饬,或用排偶,但仅如点缀而已。

其次,在语言上,散体文并不特别讲究平仄和声律,不受韵律的约束

再次,在表现手法上,散体文以叙事说理为主,不以铺陈描绘为能事。

概而言之:以散行单句为主,不重排偶,不拘韵律,不雕章琢句、铺采摛文,不着意堆砌典故,可以说是散体文在体式上的主要特征。

艺术特色

1、表达方式

描写方式有动静结合、虚实结合等的不同

抒情方式(分为直接抒情和间接抒情两种方式)主要有直抒胸臆、借景抒情、寓情于景、情景交融、情景相生、情因景生、 以景衬情、 融情入景、一切景语皆情语等

2、结构形式

常见的有首尾照应,开门见山、层层深入,先总后分,先分后总、先景后情 、卒章显志,过渡、做铺垫、埋伏笔等。

3、修辞手法

4、写作技巧(表现手法)

5、艺术风格

包括雄浑、旷达、豪放、俊爽、冲淡、沉郁、悲慨、婉约。

任务二:文言特殊句式

1.判断句

文言文中有用判断词“是”或“非”来组成判断句的现象。

①问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(《桃花源记》)

②非我也,兵也。(《寡人之于国也》)

句中“是”“非”,和现代汉语判断词“是”“非”同义。但是这种用法不大常见,文言文往往用别的词或结构方式来表示判断。

(1)用其他判断词表示判断

此则寡人之罪也。(《勾践灭吴》)

句中“则”译为“是”,相当于现代汉语中的判断词。

此外还有:“即”“乃”“皆”“本”“诚”“亦”“素”“非”等。

当立者乃公子扶苏。(《陈涉世家》)

梁父即楚将项燕。(《项羽本纪》)

此则岳阳楼之大观也。《岳阳楼记》)

皆口腹自役。(《归去来兮辞并序》)

1.判断句

(2)采用“……者,……也”的方式组成判断句

句中判断词“是”的意思,是由“……者,……也”结构表示出来的。当然,这个结构不是固定不变的,具体言语中,其结构变化十分灵活.

楚左尹项伯者,项羽季父也。(《鸿门宴》)

沛公之参乘樊哙者也。《鸿门宴》)

四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。(王安石《游褒禅山记》)

和氏璧,天下所共传宝也。(《廉颇蔺相如列传》)

1.判断句

(3)用动词“为”表判断

如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为 (《鸿门宴》)

(4)用“非…乎”表示否定判断

此非曹孟德之诗乎 ......此非孟德之困于周郎者乎 (《赤壁赋》)

(5)无标志判断句

然陈涉瓮牖绳枢之子。(《过秦论》)

1.判断句

所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、实施者。这样的句子,称为被动句。

现代汉语中常用“被”表示被动关系,文言文中也有,但很少。

忠而被谤,能无怨乎?(《屈原列传》)

在文言文中,被动句往往用“……为……所”和“……见……于”及其相应的变式结构来表示。

2.被动句

(1)“……为……所”“……为……”“……为所……”

①有如此之势,而为秦人积威之所劫。(《六国论》)

②身死人手,为天下笑者,何也?(《过秦论》)

③不者,若属皆且为所虏!(《鸿门宴》)

(2)“……见……于”“……见……”“……于……”

①故内惑于郑袖,外欺于张仪(《屈原列传》)

②欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺。(《廉颇蔺相如列传》)

③虽欲强聒,终必不蒙见察。(《答司马谏议书》)

(3)省略被动标志的被动句

①戍卒叫,函谷举。(《阿房宫赋》

2.被动句

(1)主语的省略

永州之野产异蛇,(蛇)黑质而白章。(《捕蛇者说》)

沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。”(司马迁《鸿门宴》)

爱是溪,人二三里,得其尤绝者家焉。(柳宗元《愚溪诗序》

曰“独乐乐,与人乐乐,孰乐 ”曰:“不若与人。”(《孟子·梁惠王下》)

(2)谓语的省略

夫战,勇气也。一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。(《曹刿论战》)

择其善者而从之,其不善者而改之。

3.省略句

(3)修饰语和中心语的省略

吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。(《邹忌讽齐王纳谏》)

行一不义,杀一不辜,而得天下,皆不为也。(《孟子·公孙丑上》)

(4)宾语和兼语的省略

杞子自郑使告于秦。(《蹇叔哭师》

屠惧,投以骨。(蒲松龄《狼》)

(5)介词和介词宾语的省略

死马且买之五百金,况生马乎 (《战国策·千金市马》

试与他虫斗,虫尽靡。又试之鸡,果如成言。(蒲松龄《促织》

此人一一为具言所闻。(陶渊明《桃花源记》)

3.省略句

文言文中,某些句子的语序与现代汉语不同,我们称之为倒装句。其倒装现象主要有:主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置等。

(1)主谓倒装

为了强调谓语,有时将谓语置于主语之前。这仅仅是出于语言表达的需要。

甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)

(2)宾语前置

在现代汉语中,宾语往往位于谓语后边,作为谓语的施动对象。而在文言文中,在某些条件下,宾语往往提到谓语之前,呈现宾语前置现象。这样的特殊情况往往有两种:

4.倒装句

a否定句中的宾语前置现象

否定句中,当谓语部分被否定副词修饰时,该谓语所带宾语往往会前置。这样的否定副词一般有:“不”“未”“毋”“无”“莫”等。

①三岁贯女,莫我肯顾。(《硕鼠》)

②古之人不余欺也!(《石钟山记》)

b疑问句中代词宾语前置现象

文言文疑问句中,当使用疑问代词作谓语动词(或介词)的宾语时,该宾语往往要放在谓语动词(或介词)的前面。

大王来何操?(《鸿门宴》)

4.倒装句

在现代汉语中,介词后面跟着宾语,组成介宾结构,用来修饰动词谓语。在文言文中,介词宾语往往置于介词之前,形成种倒置的现象。这样的疑问代词一般有:“谁”“何”“奚”“曷”“胡”“恶”“安”“焉”等。

①噫!微斯人,吾谁与归?(《岳阳楼记》)

②沛公安在?(《鸿门宴》)

此外,还有一些比较固定的“宾语前置”的表达结构。

句读之不知,惑之不解。(《师说》)

4.倒装句

(3)定语后置

定语在句中一般起修饰限定名词性中心词的作用。文言文中的定语经常会后置到中心词后边,形成定语后置现象。

①石之怪然有声者,所在皆是也。(《石钟山记》)

②蚓无爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)

4.倒装句

(4)状语后置

现代汉语中状语置于谓语之前,若置于谓语之后便是补语但在文言文中,处于补语的成分往往要以状语来理解,故而出现状语后置的现象。

①将军战河北,臣战河南。(《鸿门宴》)

②青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)

③此所谓战胜于朝廷。(《邹忌讽齐王纳谏》)

4.倒装句