第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-21 08:49:07 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第十一课

中国古代的民族关系与对外交往

中国古代的民族关系与对外交往(上)

一 秦汉时期的民族关系

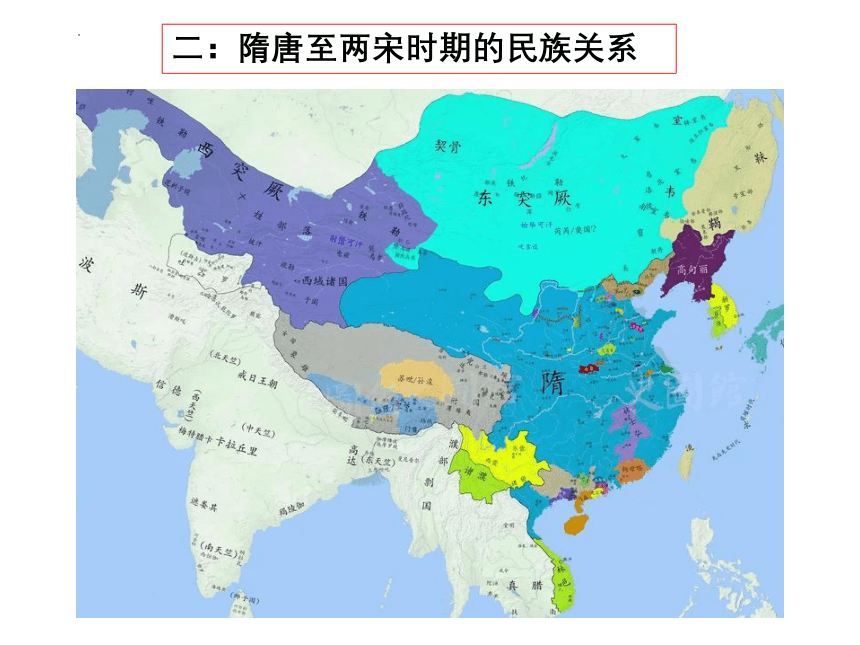

二 隋唐至两宋时期的民族关系

三 元明清时期的民族关系

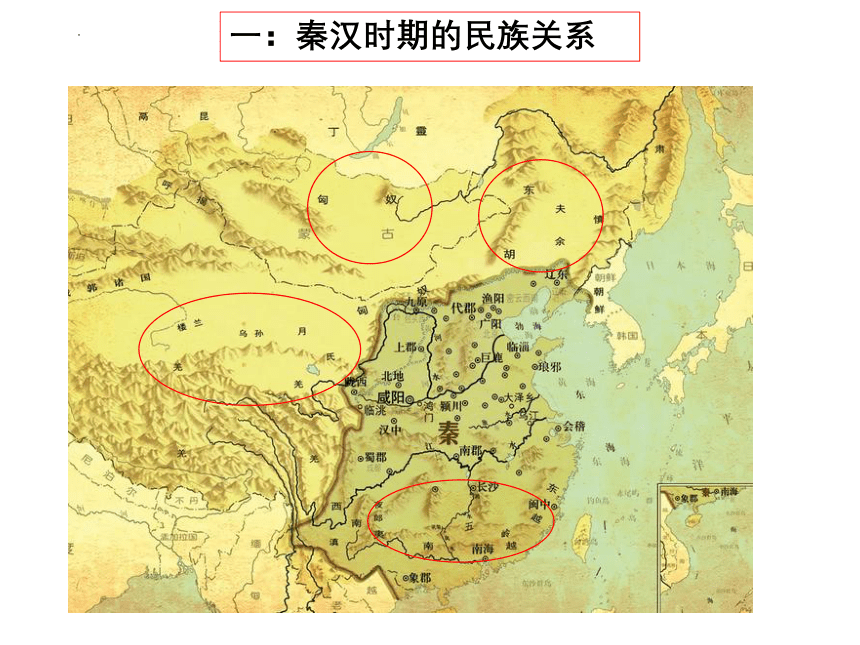

一:秦汉时期的民族关系

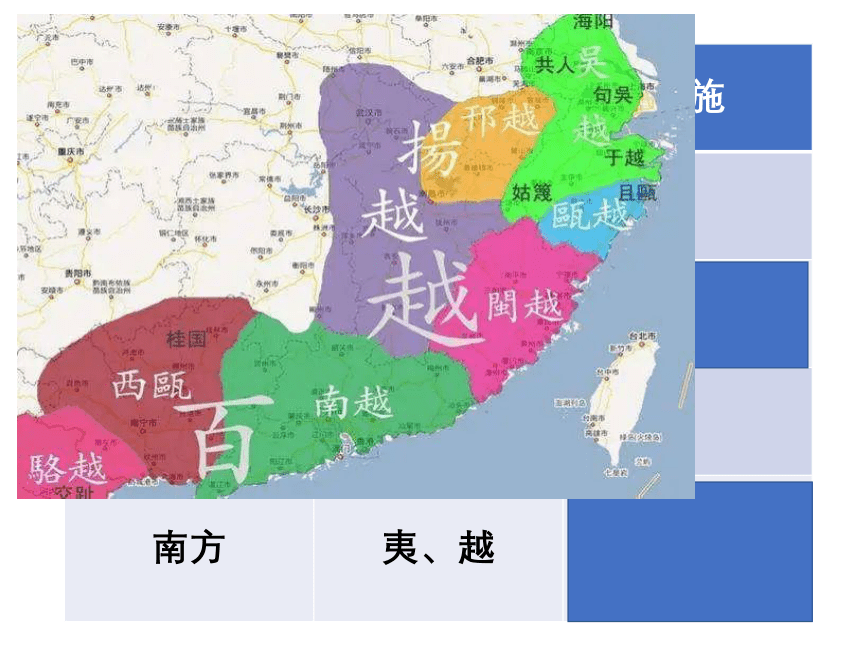

地区 民族 措施

东北 夫余、乌桓

北方 匈奴 北逐匈奴

修建长城

西北 羌、氐

南方 夷、越 南征百越

安抚

设郡管理

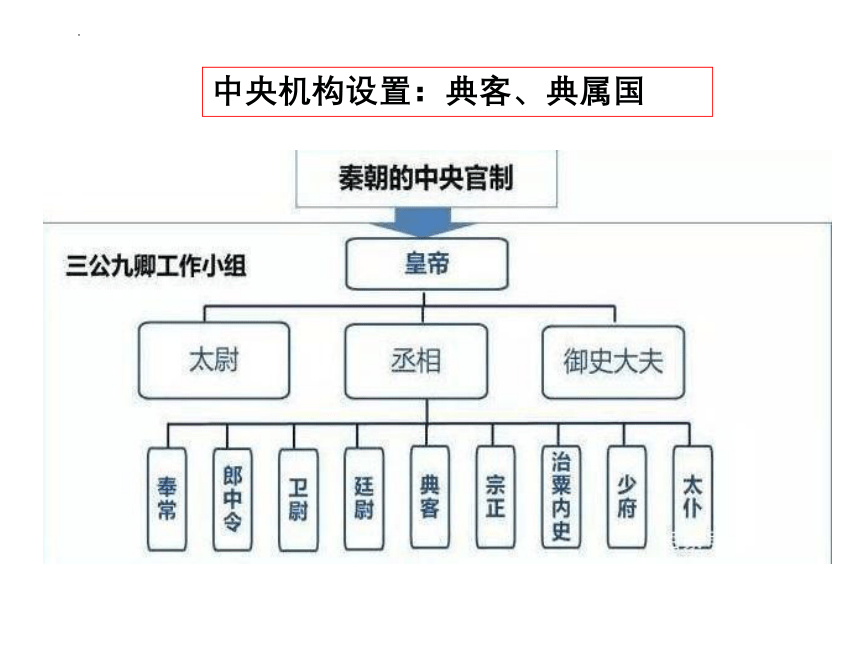

中央机构设置:典客、典属国

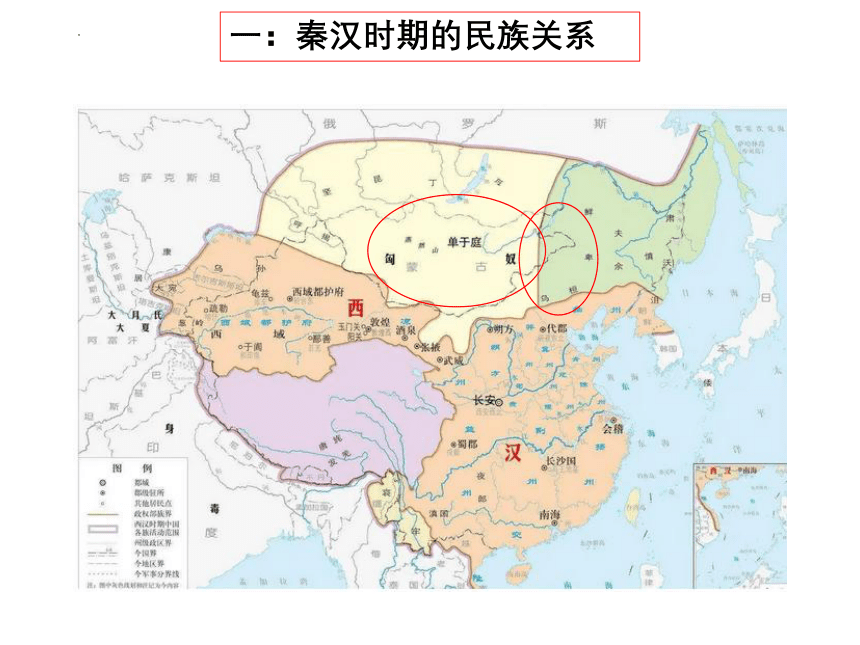

一:秦汉时期的民族关系

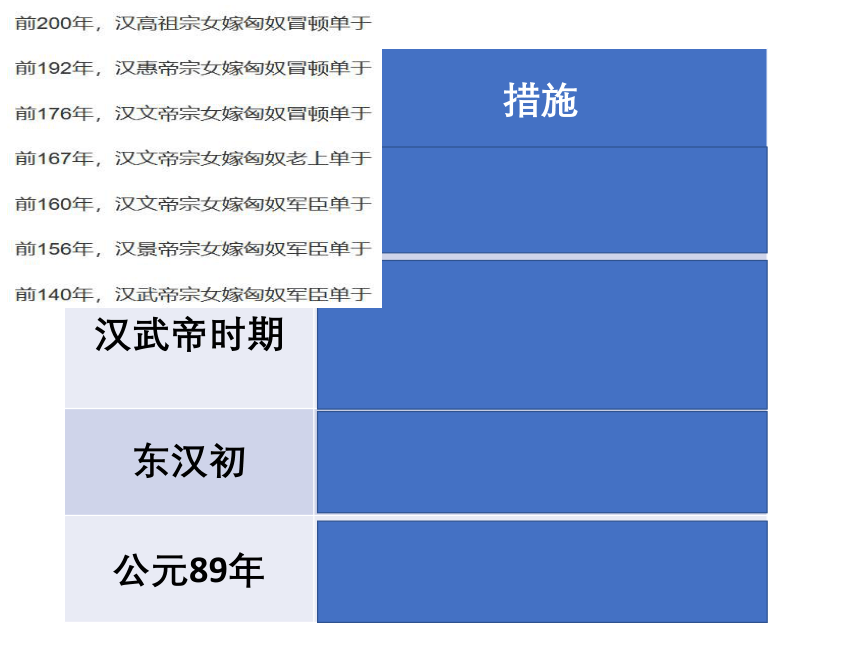

时期 措施

汉初 和亲

汉武帝时期 打击匈奴

设立河西四郡

西域都护府;乌桓校尉

东汉初 南匈奴内迁徙

公元89年 出击北匈奴

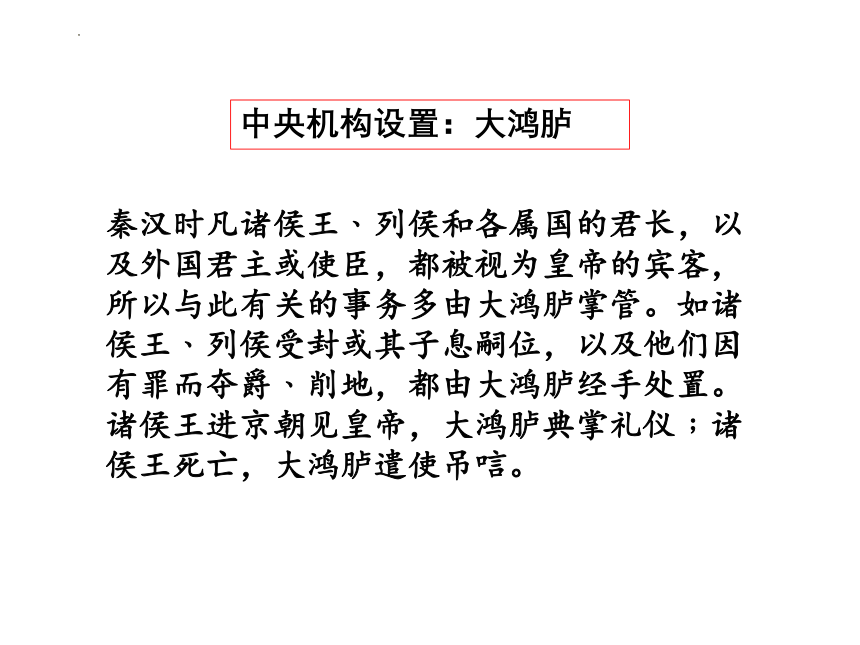

中央机构设置:大鸿胪

秦汉时凡诸侯王﹑列侯和各属国的君长,以及外国君主或使臣,都被视为皇帝的宾客,所以与此有关的事务多由大鸿胪掌管。如诸侯王﹑列侯受封或其子息嗣位,以及他们因有罪而夺爵﹑削地,都由大鸿胪经手处置。诸侯王进京朝见皇帝,大鸿胪典掌礼仪﹔诸侯王死亡,大鸿胪遣使吊唁。

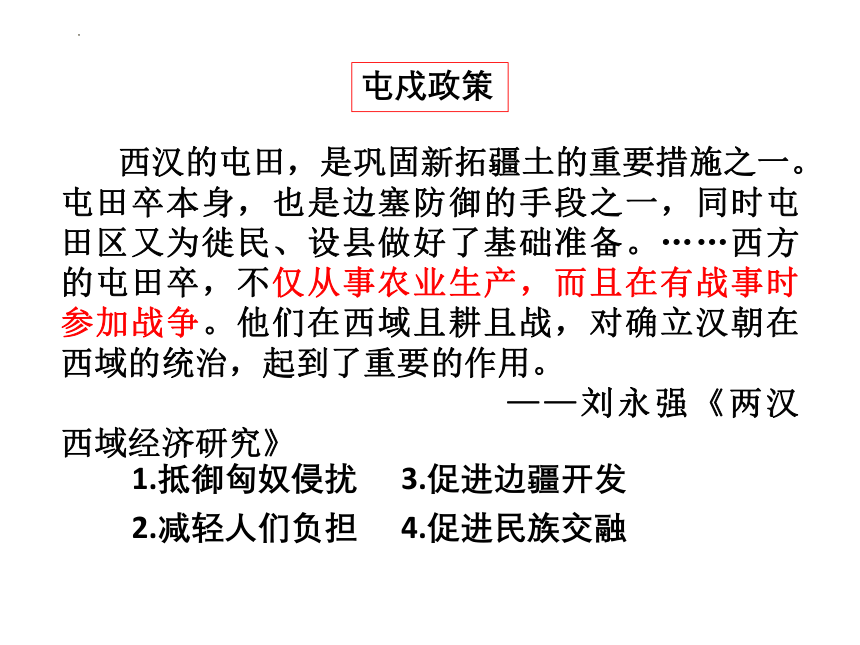

屯戍政策

西汉的屯田,是巩固新拓疆土的重要措施之一。屯田卒本身,也是边塞防御的手段之一,同时屯田区又为徙民、设县做好了基础准备。……西方的屯田卒,不仅从事农业生产,而且在有战事时参加战争。他们在西域且耕且战,对确立汉朝在西域的统治,起到了重要的作用。

——刘永强《两汉西域经济研究》

1.抵御匈奴侵扰

2.减轻人们负担

3.促进边疆开发

4.促进民族交融

汉代处理民族关系的特点?

1.措施丰富多样

2.因俗而治

3.军事防御为主

4.重心在西北地区

二:隋唐至两宋时期的民族关系

隋唐中央机构:礼部、鸿胪寺

中国古代的民族关系与对外交往(下)

一 秦汉时期的对外交往

二 隋唐时期的空前开放

三 宋元明清时期的新发展

一 秦汉时期的对外交往

读图思考:秦汉时期陆海两个通道的路线。

海路

陆路

区别民族关系与对外交往

一 秦汉时期的对外交往

1.概况:秦汉时期,中国与外部世界的交往扩大。

2.表现:汉朝对外已打通了陆海两个通道。

3.陆路通道:陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸。97年,甘英奉西域都护班超之命出使大秦,抵达波斯湾一带。

4.海陆通道:海路从合浦郡徐闻县出发最远可以航行到印度南部。

5.宗藩关系:东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚。

倭奴国金印

倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国……使驿通于汉者三十许国,国皆称王,世世传统……建武中元二年(公元57年)倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书·东夷列传》

宗藩礼制最为典型的表达形式之一,是所谓“朝贡—册封”制度。

封贡活动本身不是宗藩关系的全部,只是其利益表现之一种,和宗藩制度挂钩的还有贸易准入、边市往来等一系列物质性交往,以及安全保障。

——宋念申《发现东亚》

二 隋唐时期的空前开放

丝绸之路路线图

帝复令矩往张掖,......遣掌蕃率蛮夷与民贸易。—《隋书 裴矩传》

礼宾图(局部)

二 隋唐时期的空前开放

1.概况:隋唐时期,政治统一,对外关系空前发展,经济文化交流活跃。

2.表现:

①陆路:与西域商路畅通。隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。唐朝与大食国的接触,使包括造纸术在内的中国技术传到阿拉伯地区。

②海路:隋朝常骏从南海郡出航到达赤土国(今马来半岛),其国王也派遣其子随常骏来到中国。日本向唐朝派遣唐使20次,将唐朝文化带到日本。

吉备真备纪念园(今西安环城公园)

《洛中贻朝校书衡,朝即日本人也》

万国朝天中,东隅道最长。

吾生美无度,高驾仕春坊。

出入蓬山里,逍遥伊水傍。

伯鸾游太学,中夜一相望。

落日悬高殿,秋风入洞房。

屡言相去远,不觉生朝光。

(晁衡)

阿倍仲麻吕

天宝12载(753年),仲麻吕归国时,传闻他在海上遇难,李白听了十分悲痛,挥泪写下了《哭晁卿衡》的著名诗篇:“ 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。”诗人把仲麻吕比作洁白如碧的明月,把他的死,比作明月沉碧海。因为是明月沉碧海,所以天愁人哭,万里长空的白云,刹时间也变得灰暗阴沉,一片愁色笼罩着天地人间。诗中感情充沛,深刻表达了两人的诚挚友谊,成为中日友谊史上传诵千年的不朽名作。仲麻吕回到长安后看到李白为他写的诗,百感交集,当即写下了著名诗篇《望乡》:“卅年长安住,归不到蓬壶。一片望乡情,尽付水天处。魂兮归来了,感君痛苦吾。我更为君哭,不得长安住。”

三 宋元明清时期的新发展

宋朝海路

转趋发达

元朝陆海

道路畅通

(一)宋朝对外交往

1.背景:因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达。

2.表现:恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路,又开辟了由明州到日本和朝鲜半岛的航路。泉州成为重要的对外贸易港。

(二)元朝对外交往

1.概况:元朝通往欧洲的海陆通道都很通畅。

2.代表:13世纪,马可.波罗经西亚、中亚抵达中国,在中国生活了17年,然后由泉州经海路回到威尼斯,后来留下了著名的《马可.波罗行纪》。

(三)明清对外交往

1.概况:明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

(三)明清对外交往

1.概况:明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

2. 中俄关系:1689年,中俄订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。

这是两个主权国家之间签订的平等条约,表明清政府对外关系正在转型。这种转型是缓慢的。

《尼布楚条约》是清政府第一个边界条约,是中俄双方平等谈判基础上订立的,条约肯定了外兴安岭、黑龙江和乌苏里江流域、库页岛的领土属于中国,该条约还首次出现了“中国”字样。

在每个细节上,即条约的写制、签署、盖印和互换,都严格遵守了国际惯例,以至于在条约中加入法令,这是自威斯特伐利亚和约以来条约中都曾使用的办法。条约的正式文本使用了拉丁文,又是另一证明。

—— 约瑟夫·塞比斯著《耶稣会士徐日升关于中俄尼布楚谈判的日记》,王立人译,商务印书馆1973 年版,第116 页。

中俄签订《尼布楚条约》

不过,这位俄国使臣如果去到中国,就决不会有这样有利的地位,因为在中国他们会迫使他如同以前到中国来的那些人一样,要么服从中国的习俗,否则就缔结不了和约而回国。

—— 约瑟夫·塞比斯著《耶稣会士徐日升关于中俄尼布楚谈判的日记》,王立人译,商务印书馆1 973 年版,第 182 页。

中俄签订《尼布楚条约》

(三)明清对外交往

1.概况:明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

2. 中俄关系:1689年,中俄订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。

3.中英关系:18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,清朝皇帝拒绝了英国使团的请求,关上了对英交往的大门。

统治者盲目自大、故步自封,使中国落后于世界潮流。

18世纪,马戛尔尼访华,试图打开中国市场。乾隆认为天朝地大物博、无所不有,不需要与外界贸易,关上了对英交往的大门。

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

朝贡贸易

1.含义:古代中国的“朝贡体系"指古代中国与外国交往时所形成的政治、外交军事、经济、文化交往的制度和秩序。

2.形式:有“朝贡"与“回赐”。

通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

朝贡贸易

1.含义:古代中国的“朝贡体系"指古代中国与外国交往时所形成的政治、外交军事、经济、文化交往的制度和秩序。

2.形式:有“朝贡"与“回赐”。

3.原因:包括彰显政治正统性的需要、自然经济的发展、中国的强大对周边国家的吸引,以及儒家天下观的价值追求。

朝贡贸易

1.含义:古代中国的“朝贡体系"指古代中国与外国交往时所形成的政治、外交军事、经济、文化交往的制度和秩序。

2.形式:有“朝贡"与“回赐”。

3.原因:包括彰显政治正统性的需要、自然经济的发展、中国的强大对周边国家的吸引,以及儒家天下观的价值追求。

4.历程:两汉时基本形成,盛唐时期趋于成熟,明清时期精细化、规范化,鸦片战争后受到冲击,直至甲午战争后体系崩溃。

明朝历代政府所奉行的安抚周边国家、“厚往薄来”,以和平共处为核心宗旨的对外朝贡体系,正是体现了明朝作为东亚广阔区域核心大国的一种责任担当。这种国际关系准则,虽然带有某些“核心”与“周边”的“华夷之别”的虚幻成分在内,但是这种国际关系准则在中国的历史延续性,以及其久远的历史意义,至今依然值得我们欣赏和思考。

——陈支平《怎样看待明代的朝贡体系》

《 北京日报》2019-04-15

根据所有材料概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

【参考答案】

5.特点:以儒家价值为基础的的区域性国际体系;与中华帝国具有君、臣等级色彩;结构稳定,持续时间长;形成政治、经济和文化的多重制度性联系;崇尚睦邻友好。

6.原因:鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;体系内在的缺陷,如厚往薄来的封贡体制;清朝国力的衰落;周边国家和地区的发展等;

朝代 表现

先秦

汉朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

归纳中国古代对外交往的表现

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。

海陆丝绸之路、甘英出使大秦(罗马帝国);光武帝赐倭国国王金印。

裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏出航到赤土国。

造纸术外传阿拉伯地区、海路交通活跃、日本派遣唐使。

陆路交通阻隔,海路发达;泉州重要的对外贸易港口。

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》。

郑和下西洋、海禁。

签订《尼布楚条约》、马戛尔尼使团来华、闭关锁国。

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

概括中国古代的对外交往的变化趋势

一、政治上:

1.由开放走向封闭

2.朝贡体系形成→衰落→转型

二、经济上:

1.由陆路为主转向海路为主

2.商品:丝绸为主→瓷器为主→茶叶为主

三、文化上:

东学西渐→西学东渐

交往形式以和平为主

总结

众多族群共同缔造的由传统王朝转变而来的近现代主权国家则最终是以“中国”为国号出现在世界舞台。

多民族国家也渐由传统王朝国家向近现代主权国家转型 。

——李大龙《自然凝聚:多民族中国形成轨迹的理论解读》

“中华民族”共同缔造了“中国”

“一带一路”建设把中国的前途命运与世界各国的前途命运紧密相连,是中华民族共同体走向人类命运共同体的实现路径。

“一带一路”在中华民族共同体与人类命运共同体之间

1.当匈奴浑邪王率部来归时,汉武帝不仅封其为侯,还分置五个属国,并特许“因其故俗”。汉武帝的这种做法( )

A.消除了北方边患的威胁

B.推动了少数民族的封建化

C.导致王国势力对抗中央

D.有利于多民族国家的统一

D

2.有史籍在介绍中国古代某机构的前身时说,“领以国师”,秩正二品,“掌浮图氏之教,兼治吐蕃之事”。题中的“某机构”指的是( )

A.秦朝的典客制 B.宋代的枢密院 C.元代的宣政院 D.清朝的理藩院

C

3.我国是一个统一的多民族国家,历代统治者都非常重视对少数民族的管理。下列机构涉及管理少数民族事务的有( )

①太仆 ②典客 ③宣政院 ④云南行省

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②③④

B

第十一课

中国古代的民族关系与对外交往

中国古代的民族关系与对外交往(上)

一 秦汉时期的民族关系

二 隋唐至两宋时期的民族关系

三 元明清时期的民族关系

一:秦汉时期的民族关系

地区 民族 措施

东北 夫余、乌桓

北方 匈奴 北逐匈奴

修建长城

西北 羌、氐

南方 夷、越 南征百越

安抚

设郡管理

中央机构设置:典客、典属国

一:秦汉时期的民族关系

时期 措施

汉初 和亲

汉武帝时期 打击匈奴

设立河西四郡

西域都护府;乌桓校尉

东汉初 南匈奴内迁徙

公元89年 出击北匈奴

中央机构设置:大鸿胪

秦汉时凡诸侯王﹑列侯和各属国的君长,以及外国君主或使臣,都被视为皇帝的宾客,所以与此有关的事务多由大鸿胪掌管。如诸侯王﹑列侯受封或其子息嗣位,以及他们因有罪而夺爵﹑削地,都由大鸿胪经手处置。诸侯王进京朝见皇帝,大鸿胪典掌礼仪﹔诸侯王死亡,大鸿胪遣使吊唁。

屯戍政策

西汉的屯田,是巩固新拓疆土的重要措施之一。屯田卒本身,也是边塞防御的手段之一,同时屯田区又为徙民、设县做好了基础准备。……西方的屯田卒,不仅从事农业生产,而且在有战事时参加战争。他们在西域且耕且战,对确立汉朝在西域的统治,起到了重要的作用。

——刘永强《两汉西域经济研究》

1.抵御匈奴侵扰

2.减轻人们负担

3.促进边疆开发

4.促进民族交融

汉代处理民族关系的特点?

1.措施丰富多样

2.因俗而治

3.军事防御为主

4.重心在西北地区

二:隋唐至两宋时期的民族关系

隋唐中央机构:礼部、鸿胪寺

中国古代的民族关系与对外交往(下)

一 秦汉时期的对外交往

二 隋唐时期的空前开放

三 宋元明清时期的新发展

一 秦汉时期的对外交往

读图思考:秦汉时期陆海两个通道的路线。

海路

陆路

区别民族关系与对外交往

一 秦汉时期的对外交往

1.概况:秦汉时期,中国与外部世界的交往扩大。

2.表现:汉朝对外已打通了陆海两个通道。

3.陆路通道:陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸。97年,甘英奉西域都护班超之命出使大秦,抵达波斯湾一带。

4.海陆通道:海路从合浦郡徐闻县出发最远可以航行到印度南部。

5.宗藩关系:东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚。

倭奴国金印

倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国……使驿通于汉者三十许国,国皆称王,世世传统……建武中元二年(公元57年)倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书·东夷列传》

宗藩礼制最为典型的表达形式之一,是所谓“朝贡—册封”制度。

封贡活动本身不是宗藩关系的全部,只是其利益表现之一种,和宗藩制度挂钩的还有贸易准入、边市往来等一系列物质性交往,以及安全保障。

——宋念申《发现东亚》

二 隋唐时期的空前开放

丝绸之路路线图

帝复令矩往张掖,......遣掌蕃率蛮夷与民贸易。—《隋书 裴矩传》

礼宾图(局部)

二 隋唐时期的空前开放

1.概况:隋唐时期,政治统一,对外关系空前发展,经济文化交流活跃。

2.表现:

①陆路:与西域商路畅通。隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。唐朝与大食国的接触,使包括造纸术在内的中国技术传到阿拉伯地区。

②海路:隋朝常骏从南海郡出航到达赤土国(今马来半岛),其国王也派遣其子随常骏来到中国。日本向唐朝派遣唐使20次,将唐朝文化带到日本。

吉备真备纪念园(今西安环城公园)

《洛中贻朝校书衡,朝即日本人也》

万国朝天中,东隅道最长。

吾生美无度,高驾仕春坊。

出入蓬山里,逍遥伊水傍。

伯鸾游太学,中夜一相望。

落日悬高殿,秋风入洞房。

屡言相去远,不觉生朝光。

(晁衡)

阿倍仲麻吕

天宝12载(753年),仲麻吕归国时,传闻他在海上遇难,李白听了十分悲痛,挥泪写下了《哭晁卿衡》的著名诗篇:“ 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。”诗人把仲麻吕比作洁白如碧的明月,把他的死,比作明月沉碧海。因为是明月沉碧海,所以天愁人哭,万里长空的白云,刹时间也变得灰暗阴沉,一片愁色笼罩着天地人间。诗中感情充沛,深刻表达了两人的诚挚友谊,成为中日友谊史上传诵千年的不朽名作。仲麻吕回到长安后看到李白为他写的诗,百感交集,当即写下了著名诗篇《望乡》:“卅年长安住,归不到蓬壶。一片望乡情,尽付水天处。魂兮归来了,感君痛苦吾。我更为君哭,不得长安住。”

三 宋元明清时期的新发展

宋朝海路

转趋发达

元朝陆海

道路畅通

(一)宋朝对外交往

1.背景:因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达。

2.表现:恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路,又开辟了由明州到日本和朝鲜半岛的航路。泉州成为重要的对外贸易港。

(二)元朝对外交往

1.概况:元朝通往欧洲的海陆通道都很通畅。

2.代表:13世纪,马可.波罗经西亚、中亚抵达中国,在中国生活了17年,然后由泉州经海路回到威尼斯,后来留下了著名的《马可.波罗行纪》。

(三)明清对外交往

1.概况:明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

(三)明清对外交往

1.概况:明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

2. 中俄关系:1689年,中俄订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。

这是两个主权国家之间签订的平等条约,表明清政府对外关系正在转型。这种转型是缓慢的。

《尼布楚条约》是清政府第一个边界条约,是中俄双方平等谈判基础上订立的,条约肯定了外兴安岭、黑龙江和乌苏里江流域、库页岛的领土属于中国,该条约还首次出现了“中国”字样。

在每个细节上,即条约的写制、签署、盖印和互换,都严格遵守了国际惯例,以至于在条约中加入法令,这是自威斯特伐利亚和约以来条约中都曾使用的办法。条约的正式文本使用了拉丁文,又是另一证明。

—— 约瑟夫·塞比斯著《耶稣会士徐日升关于中俄尼布楚谈判的日记》,王立人译,商务印书馆1973 年版,第116 页。

中俄签订《尼布楚条约》

不过,这位俄国使臣如果去到中国,就决不会有这样有利的地位,因为在中国他们会迫使他如同以前到中国来的那些人一样,要么服从中国的习俗,否则就缔结不了和约而回国。

—— 约瑟夫·塞比斯著《耶稣会士徐日升关于中俄尼布楚谈判的日记》,王立人译,商务印书馆1 973 年版,第 182 页。

中俄签订《尼布楚条约》

(三)明清对外交往

1.概况:明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

2. 中俄关系:1689年,中俄订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。

3.中英关系:18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,清朝皇帝拒绝了英国使团的请求,关上了对英交往的大门。

统治者盲目自大、故步自封,使中国落后于世界潮流。

18世纪,马戛尔尼访华,试图打开中国市场。乾隆认为天朝地大物博、无所不有,不需要与外界贸易,关上了对英交往的大门。

朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

朝贡贸易

1.含义:古代中国的“朝贡体系"指古代中国与外国交往时所形成的政治、外交军事、经济、文化交往的制度和秩序。

2.形式:有“朝贡"与“回赐”。

通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

朝贡贸易

1.含义:古代中国的“朝贡体系"指古代中国与外国交往时所形成的政治、外交军事、经济、文化交往的制度和秩序。

2.形式:有“朝贡"与“回赐”。

3.原因:包括彰显政治正统性的需要、自然经济的发展、中国的强大对周边国家的吸引,以及儒家天下观的价值追求。

朝贡贸易

1.含义:古代中国的“朝贡体系"指古代中国与外国交往时所形成的政治、外交军事、经济、文化交往的制度和秩序。

2.形式:有“朝贡"与“回赐”。

3.原因:包括彰显政治正统性的需要、自然经济的发展、中国的强大对周边国家的吸引,以及儒家天下观的价值追求。

4.历程:两汉时基本形成,盛唐时期趋于成熟,明清时期精细化、规范化,鸦片战争后受到冲击,直至甲午战争后体系崩溃。

明朝历代政府所奉行的安抚周边国家、“厚往薄来”,以和平共处为核心宗旨的对外朝贡体系,正是体现了明朝作为东亚广阔区域核心大国的一种责任担当。这种国际关系准则,虽然带有某些“核心”与“周边”的“华夷之别”的虚幻成分在内,但是这种国际关系准则在中国的历史延续性,以及其久远的历史意义,至今依然值得我们欣赏和思考。

——陈支平《怎样看待明代的朝贡体系》

《 北京日报》2019-04-15

根据所有材料概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

【参考答案】

5.特点:以儒家价值为基础的的区域性国际体系;与中华帝国具有君、臣等级色彩;结构稳定,持续时间长;形成政治、经济和文化的多重制度性联系;崇尚睦邻友好。

6.原因:鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;体系内在的缺陷,如厚往薄来的封贡体制;清朝国力的衰落;周边国家和地区的发展等;

朝代 表现

先秦

汉朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

归纳中国古代对外交往的表现

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交往交流。

海陆丝绸之路、甘英出使大秦(罗马帝国);光武帝赐倭国国王金印。

裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏出航到赤土国。

造纸术外传阿拉伯地区、海路交通活跃、日本派遣唐使。

陆路交通阻隔,海路发达;泉州重要的对外贸易港口。

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》。

郑和下西洋、海禁。

签订《尼布楚条约》、马戛尔尼使团来华、闭关锁国。

维护朝贡体制和朝贡贸易体系

概括中国古代的对外交往的变化趋势

一、政治上:

1.由开放走向封闭

2.朝贡体系形成→衰落→转型

二、经济上:

1.由陆路为主转向海路为主

2.商品:丝绸为主→瓷器为主→茶叶为主

三、文化上:

东学西渐→西学东渐

交往形式以和平为主

总结

众多族群共同缔造的由传统王朝转变而来的近现代主权国家则最终是以“中国”为国号出现在世界舞台。

多民族国家也渐由传统王朝国家向近现代主权国家转型 。

——李大龙《自然凝聚:多民族中国形成轨迹的理论解读》

“中华民族”共同缔造了“中国”

“一带一路”建设把中国的前途命运与世界各国的前途命运紧密相连,是中华民族共同体走向人类命运共同体的实现路径。

“一带一路”在中华民族共同体与人类命运共同体之间

1.当匈奴浑邪王率部来归时,汉武帝不仅封其为侯,还分置五个属国,并特许“因其故俗”。汉武帝的这种做法( )

A.消除了北方边患的威胁

B.推动了少数民族的封建化

C.导致王国势力对抗中央

D.有利于多民族国家的统一

D

2.有史籍在介绍中国古代某机构的前身时说,“领以国师”,秩正二品,“掌浮图氏之教,兼治吐蕃之事”。题中的“某机构”指的是( )

A.秦朝的典客制 B.宋代的枢密院 C.元代的宣政院 D.清朝的理藩院

C

3.我国是一个统一的多民族国家,历代统治者都非常重视对少数民族的管理。下列机构涉及管理少数民族事务的有( )

①太仆 ②典客 ③宣政院 ④云南行省

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②③④

B

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理