4.3 海-气相互作用课件(共36张ppt)

文档属性

| 名称 | 4.3 海-气相互作用课件(共36张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-21 20:21:51 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

极 端 天 气

人教版 选择性必修一 第四章 第三节

运用图表,分析海—气相互作用及其对全球水热平衡的影响,解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。

1、运用图表,说出海——气之间水分和热量交换过程,分析海——气相互作用对全球水热平衡的影响。(综合思维)

2、运用图表,说出厄尔尼诺、拉尼娜现象及其命名地点和主要发生时间。(区域认知)

3、结合景观图等资料,解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。(人地协调观)

三、达成目标

1. 能用自己的话描述海—气相互作用;

2. 绘制沃克环流、厄尔尼诺、拉尼娜环流图,并能说出这三个环流对气候的影响;

3. 利用所学原理完成课后习题,正确率达80%以上。

课 标 要 求

学习 目 标

三、达成目标

1. 能用自己的话描述海—气相互作用;

2. 能绘制沃克环流、厄尔尼诺、拉尼娜环流图,并能说出这三个环流对气候的影响;

3 能结合实例,分析厄尔尼诺、拉尼娜现象对其带来的影响;

4. 利用所学原理完成课后习题,正确率达80%以上。

【思】(限时7分钟)

要求:

1、根据课本P72—74,完成学历案【学】部分。

2、有疑问的问题做好标注。

3、把握好时间

【议】(限时7分钟)

要求:

1.组长做好安排,起立讨论。

2.拿起笔,随时记录。

3.1、2、3组讨论情景一和思考1,4、5、6组讨论情景二,7、8、9组讨论情景三和思考2、3.(若时间充裕,可以讨论其他问题)

4.注重效率,及时整理落实。

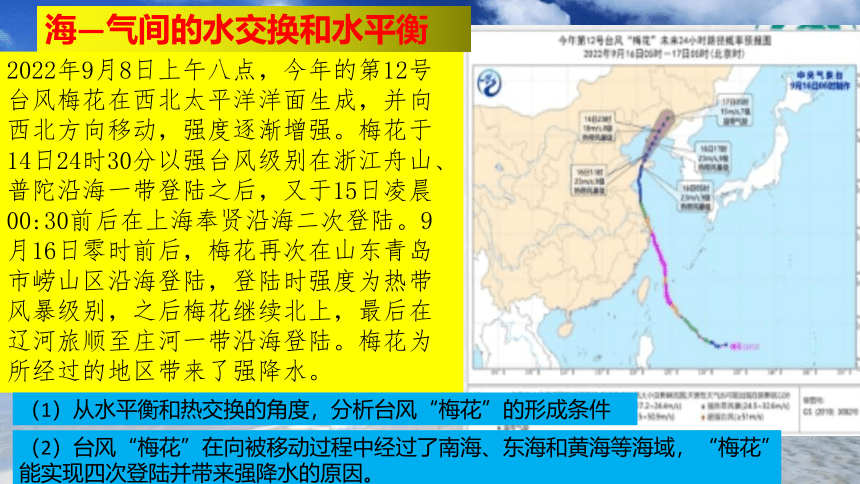

2022年9月8日上午八点,今年的第12号台风梅花在西北太平洋洋面生成,并向西北方向移动,强度逐渐增强。梅花于14日24时30分以强台风级别在浙江舟山、普陀沿海一带登陆之后,又于15日凌晨00:30前后在上海奉贤沿海二次登陆。9月16日零时前后,梅花再次在山东青岛市崂山区沿海登陆,登陆时强度为热带风暴级别,之后梅花继续北上,最后在辽河旅顺至庄河一带沿海登陆。梅花为所经过的地区带来了强降水。

海—气间的水交换和水平衡

(1)从水平衡和热交换的角度,分析台风“梅花”的形成条件

(2)台风“梅花”在向被移动过程中经过了南海、东海和黄海等海域,“梅花”能实现四次登陆并带来强降水的原因。

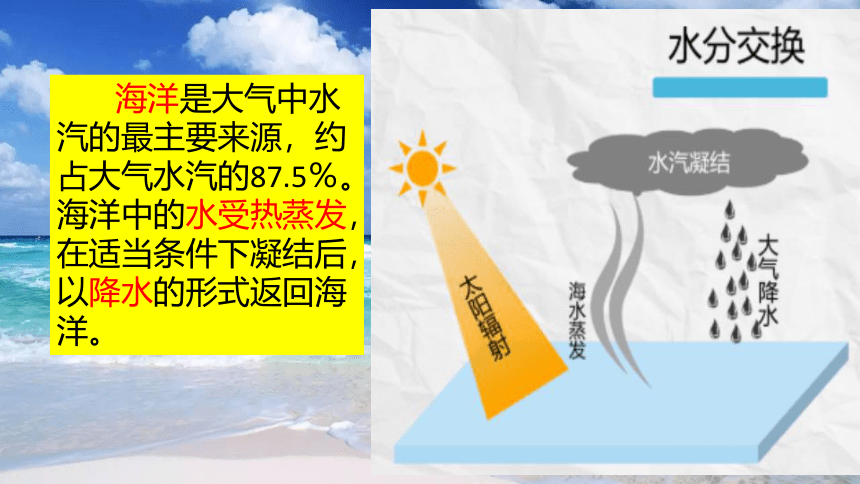

海洋是大气中水汽的最主要来源,约占大气水汽的87.5%。海洋中的水受热蒸发,在适当条件下凝结后,以降水的形式返回海洋。

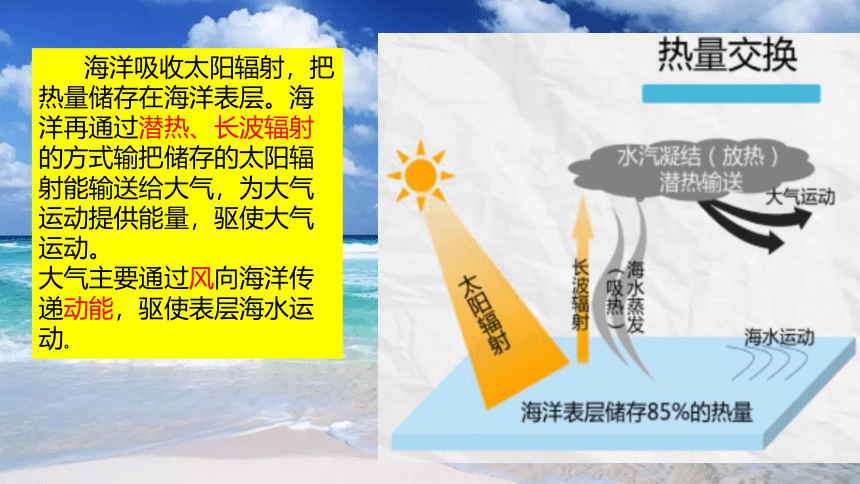

海洋吸收太阳辐射,把热量储存在海洋表层。海洋再通过潜热、长波辐射的方式输把储存的太阳辐射能输送给大气,为大气运动提供能量,驱使大气运动。

大气主要通过风向海洋传递动能,驱使表层海水运动。

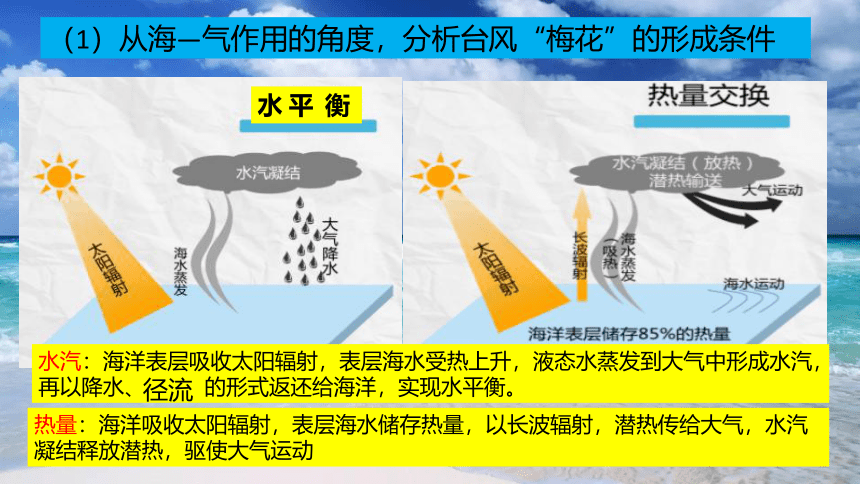

(1)从海—气作用的角度,分析台风“梅花”的形成条件

水汽:海洋表层吸收太阳辐射,表层海水受热上升,液态水蒸发到大气中形成水汽,再以降水、 的形式返还给海洋,实现水平衡。

热量:海洋吸收太阳辐射,表层海水储存热量,以长波辐射,潜热传给大气,水汽凝结释放潜热,驱使大气运动

水 平 衡

径流

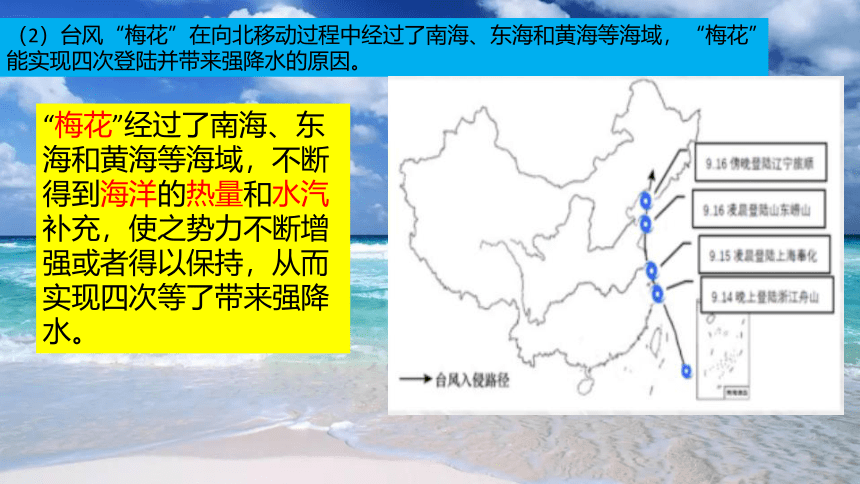

(2)台风“梅花”在向北移动过程中经过了南海、东海和黄海等海域,“梅花”能实现四次登陆并带来强降水的原因。

“梅花”经过了南海、东海和黄海等海域,不断得到海洋的热量和水汽补充,使之势力不断增强或者得以保持,从而实现四次等了带来强降水。

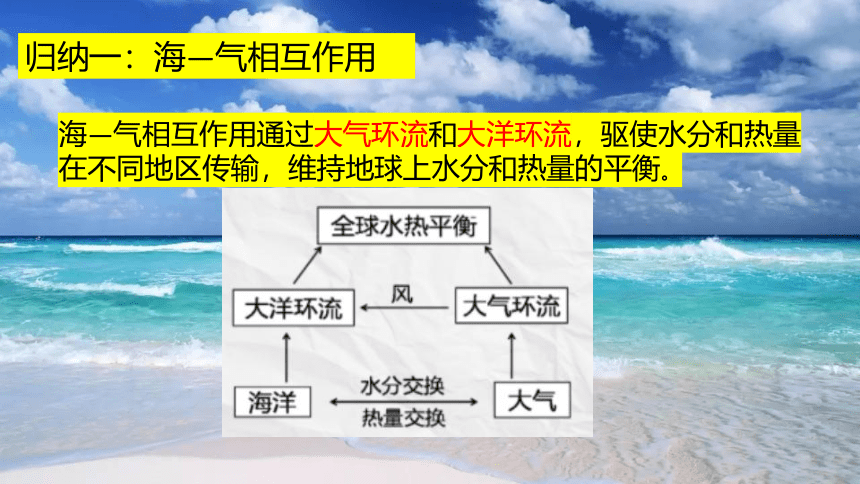

归纳一:海—气相互作用

海—气相互作用通过大气环流和大洋环流,驱使水分和热量在不同地区传输,维持地球上水分和热量的平衡。

【学】

蒸发

降水

水汽输送

降水

径流

蒸发

蒸腾

海—气间的水交换和水平衡

从长期来看,全球水的总量没有什么变化(右图)。但是就一个地区来说,有时降水多,有时降水少。在某段时期内,一个地区的储水变化量就是水量收入和支出的差额。这就是水量平衡原理。

(1)估算陆地和海洋对大气水汽的相对贡献,说明大气水汽的主要来源。

(2)估算海洋蒸发和降水的差额,说明补充这个差额的水量来源。

如果海洋蒸发量增加或减少,陆地可能发生相应的变化。请利用水量平衡原理加以说明。

海洋

47 来自大陆的径流

海—气间热量交换

太阳辐射

长波辐射

蒸发潜热

风

2、海洋对大气的热量传递方式

3、大气以何种形式将热量“返还”给海洋

情景二:天空之镜

阿塔卡玛沙漠位于智利北部,在安第斯山脉和太平洋之间呈阶梯状分布。在沙漠海岸区,时常会浓雾弥漫,当地人称为“卡门却加雾”。由于浓雾难以跨越海岸山脉进入阿塔卡马沙漠腹地,使这里成为世界干级以及天文学界公认的地面天文观测最佳地点。2016年11月,中国国家天文台和智利签订协议,在阿塔卡玛沙漠南部边缘的安第斯山支脉上合作建设天文观测基地。人们称为“天空之镜”

(1)分析天文观测站设在该地区的原因。

1、该地区海拔高,空气稀薄,大气透明度高

2、沿岸有秘鲁寒流经过,降温减湿,降水少。

3、浓雾难以跨越海岸山脉,晴天多。

沃克环流在东太平洋赤道区,由于秘鲁寒流带来了冷海水,又由于东风所引起的厄瓜多尔和秘鲁沿岸的海水上翻,形成了一条从南美西岸沿赤道向西伸延的冷水舌,致使赤道区太平洋西部和东部之间,出现很大的温度差异:就多年平均来说,西太平洋和印度尼西亚地区海水的水温较秘鲁沿岸水温约高 8°C以上。这样,通过海洋对大气的加热作用,就使暖空气在西太平洋和印度尼西亚一带上升到高层之后,一部分向东流动,到达中、东太平洋冷水区上空下沉,在低层转而向西流动,形成了一个热力直接环流。这就是太平洋地区的沃克环流。

情景二:沃克环流

(1)分析正常情况下,赤道附近太平洋东岸和西岸海水温度差异,画出形成的大气热力环流。

(2)沃克环流对沿岸气候的影响:太平洋东侧:气流(上升、下降)——降水(多、少)

太平洋西侧:气流(上升、下降)——降水(多、少)

海—气相互作用与全球水热平衡

厄尔尼诺和拉尼娜

沃克环流的形成:

正常年份,赤道附近太平洋中东部的表层海水温度较低,大气较稳定,气流下沉;西部海水温度较高,气流上升,升到高空后向东流去,到达低温的东太平洋后下沉,然后在海面上以东风形式返回西太平洋。这样构成一个东西向的大气环流圈,气象学上称作“沃克环流”。

情景三: 澳大利亚丛林大火(英文:Bush fires in Australia)是澳大利亚炎热干燥季节频繁发生的野外火灾。有大面积的土地每年都会被破坏,并且造成财产损失和人员伤亡。 每年11月至次年4月都是澳大利亚一年中最干旱少雨时期,山火极易发生。以往澳大利亚政府极少灭火,因为雨季很快到来,山火自行熄灭。但是2019年澳大利亚出现一场森林大火事件,本次澳大利亚森林大火燃烧了4个多月还未完全扑灭,反而越来越猛?(通过画出厄尔尼诺发生时的大气环流,对比沃克环流来寻找答案)

沃克环流

澳大利亚东侧上升气流变为下沉气流,近地面由低压变为高压,阴雨天气变为晴朗干燥天气。

1形成:

厄尔尼诺:赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高的现象。即沃克环流减弱。

厄尔尼诺

东南信风减弱,甚至转为西风,

赤道逆流增强,秘鲁寒流减弱。

赤道附近太平洋东西两侧

表层海水的温度差异减小

沃克环流减弱

圣诞节前后

太平洋

厄尔尼诺

(2)影响

赤道附近 太平洋东部 下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由原来的干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害 东、西部海面的温度差异减小

太平洋西部 上升气流减弱或消失,气候由温润多雨转变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火

全球 与更广大范围的气候异常现象呈现一定的相关性

沃克环流减弱

厄尔尼诺发生时的大气环流

3、厄尔尼诺现象发生后的冬季,我国北方地区容易出现暖冬。

思考2:厄尔尼诺使西太平洋海区水温异常降低,副热带高压带削弱,对我国气候产生哪些影响。

1、台风减少。

2、夏季风减弱,出现北旱南涝的情况。通常在厄尔尼诺现象发生的当年,北方夏季易发生高温、干旱。次年,南方易发生低温、洪涝。

知识拓展

1、形成:

拉尼娜:赤道附近中东太平洋海面温度异常降低的现象。

拉尼娜

东南信风加强,赤道暖流增强,

秘鲁寒流增强。

赤道附近太平洋东西两侧

表层海水的温度差异增大。

沃克环流增强

地 区 影 响

太平洋东部 洋流 秘鲁寒流增强,水温更低

气候 降水更少,加剧干旱危害

太平洋西部 洪涝灾害加剧

全球 大气环流异常,并对全球范围内的气候产生影响

拉尼娜

3、厄尔尼诺现象的第二年,我国北方地区容易出现寒冬。

思考3:拉尼娜使东太平洋海区水温异常降低,副热带高压带增强,对我国气候产生哪些影响。

1、台风增多。

2、夏季风加强,出现北涝南旱的情况。

知识拓展

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

影响 洋 流 温暖海水从赤道向南流动,迫使秘鲁寒流减弱;赤道逆流增强 当太平洋东部的秘鲁寒流过于强盛时,冷水沿赤道附近海域向西扩散到更远;赤道逆流减弱

东南信风 弱 强

太平洋水温 太平洋西岸降低,东岸升高 太平洋西岸升高,东岸降低

天气气候 西岸的澳大利亚以及印度、非洲等地出现严重旱灾,东岸荒漠地带暴雨成灾 赤道中、东太平洋海域,海面气压偏高,云量减少;在赤道西太平洋海域,海面气压偏低,对流活动加强,云量增多,降水偏多

生 物 太平洋东岸海区水温升高,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡

关联性 拉尼娜现象一般出现在厄尔尼诺现象之后

归纳二:厄尔尼诺与拉尼娜现象

拉 尼 娜

拉 尼 娜

厄 尔 尼 诺

全球气候变暖

课堂小结

海—气相互作用

维 持

异 常

厄尔尼诺

拉尼娜

全球水热平衡

沃克环流

正常

【练一练】

读北半球海洋热量收支随纬度的变化示意图,回答问题。

图5示意我国近海海面年蒸发量的分布。部分海域蒸发强烈,出现了年蒸发量大于2 000毫米的高值区。据此完成1~2题。

1.形成年蒸发量高值区的原因是该海域( )

A.海水流动快 B.有暖流经过 C.太阳辐射强 D.靠近陆地

2.年蒸发量高值区海域冬季海面蒸发更强,最主要的原因是该海域冬季( )

A.降水少 B.辐射强 C.海气温差大 D.风力强

赤道附近的偏东信风减弱,致使流向太平洋西部的温暖海水滞留在东部,导致大气环流出现一系列异常的现象,被称为厄尔尼诺现象。下图为太平洋海域洋流示意图。研究表明,厄尔尼诺现象与太平洋东西两岸的气候变化存在着明显的相关性。据此完成下面小题。

3.正常年份下,④处与同纬度海域相比,温度较____,等温线向____凸( )

A.高、南 B.高、北C.低、南 D.低、北

4.出现厄尔尼诺现象的年份,下列现象可信的是( )

A.④处渔场大丰收 B.A处山火风险增大

C.B处大气降水减少 D.①处海水温度降低

谢 谢

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

极 端 天 气

人教版 选择性必修一 第四章 第三节

运用图表,分析海—气相互作用及其对全球水热平衡的影响,解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。

1、运用图表,说出海——气之间水分和热量交换过程,分析海——气相互作用对全球水热平衡的影响。(综合思维)

2、运用图表,说出厄尔尼诺、拉尼娜现象及其命名地点和主要发生时间。(区域认知)

3、结合景观图等资料,解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。(人地协调观)

三、达成目标

1. 能用自己的话描述海—气相互作用;

2. 绘制沃克环流、厄尔尼诺、拉尼娜环流图,并能说出这三个环流对气候的影响;

3. 利用所学原理完成课后习题,正确率达80%以上。

课 标 要 求

学习 目 标

三、达成目标

1. 能用自己的话描述海—气相互作用;

2. 能绘制沃克环流、厄尔尼诺、拉尼娜环流图,并能说出这三个环流对气候的影响;

3 能结合实例,分析厄尔尼诺、拉尼娜现象对其带来的影响;

4. 利用所学原理完成课后习题,正确率达80%以上。

【思】(限时7分钟)

要求:

1、根据课本P72—74,完成学历案【学】部分。

2、有疑问的问题做好标注。

3、把握好时间

【议】(限时7分钟)

要求:

1.组长做好安排,起立讨论。

2.拿起笔,随时记录。

3.1、2、3组讨论情景一和思考1,4、5、6组讨论情景二,7、8、9组讨论情景三和思考2、3.(若时间充裕,可以讨论其他问题)

4.注重效率,及时整理落实。

2022年9月8日上午八点,今年的第12号台风梅花在西北太平洋洋面生成,并向西北方向移动,强度逐渐增强。梅花于14日24时30分以强台风级别在浙江舟山、普陀沿海一带登陆之后,又于15日凌晨00:30前后在上海奉贤沿海二次登陆。9月16日零时前后,梅花再次在山东青岛市崂山区沿海登陆,登陆时强度为热带风暴级别,之后梅花继续北上,最后在辽河旅顺至庄河一带沿海登陆。梅花为所经过的地区带来了强降水。

海—气间的水交换和水平衡

(1)从水平衡和热交换的角度,分析台风“梅花”的形成条件

(2)台风“梅花”在向被移动过程中经过了南海、东海和黄海等海域,“梅花”能实现四次登陆并带来强降水的原因。

海洋是大气中水汽的最主要来源,约占大气水汽的87.5%。海洋中的水受热蒸发,在适当条件下凝结后,以降水的形式返回海洋。

海洋吸收太阳辐射,把热量储存在海洋表层。海洋再通过潜热、长波辐射的方式输把储存的太阳辐射能输送给大气,为大气运动提供能量,驱使大气运动。

大气主要通过风向海洋传递动能,驱使表层海水运动。

(1)从海—气作用的角度,分析台风“梅花”的形成条件

水汽:海洋表层吸收太阳辐射,表层海水受热上升,液态水蒸发到大气中形成水汽,再以降水、 的形式返还给海洋,实现水平衡。

热量:海洋吸收太阳辐射,表层海水储存热量,以长波辐射,潜热传给大气,水汽凝结释放潜热,驱使大气运动

水 平 衡

径流

(2)台风“梅花”在向北移动过程中经过了南海、东海和黄海等海域,“梅花”能实现四次登陆并带来强降水的原因。

“梅花”经过了南海、东海和黄海等海域,不断得到海洋的热量和水汽补充,使之势力不断增强或者得以保持,从而实现四次等了带来强降水。

归纳一:海—气相互作用

海—气相互作用通过大气环流和大洋环流,驱使水分和热量在不同地区传输,维持地球上水分和热量的平衡。

【学】

蒸发

降水

水汽输送

降水

径流

蒸发

蒸腾

海—气间的水交换和水平衡

从长期来看,全球水的总量没有什么变化(右图)。但是就一个地区来说,有时降水多,有时降水少。在某段时期内,一个地区的储水变化量就是水量收入和支出的差额。这就是水量平衡原理。

(1)估算陆地和海洋对大气水汽的相对贡献,说明大气水汽的主要来源。

(2)估算海洋蒸发和降水的差额,说明补充这个差额的水量来源。

如果海洋蒸发量增加或减少,陆地可能发生相应的变化。请利用水量平衡原理加以说明。

海洋

47 来自大陆的径流

海—气间热量交换

太阳辐射

长波辐射

蒸发潜热

风

2、海洋对大气的热量传递方式

3、大气以何种形式将热量“返还”给海洋

情景二:天空之镜

阿塔卡玛沙漠位于智利北部,在安第斯山脉和太平洋之间呈阶梯状分布。在沙漠海岸区,时常会浓雾弥漫,当地人称为“卡门却加雾”。由于浓雾难以跨越海岸山脉进入阿塔卡马沙漠腹地,使这里成为世界干级以及天文学界公认的地面天文观测最佳地点。2016年11月,中国国家天文台和智利签订协议,在阿塔卡玛沙漠南部边缘的安第斯山支脉上合作建设天文观测基地。人们称为“天空之镜”

(1)分析天文观测站设在该地区的原因。

1、该地区海拔高,空气稀薄,大气透明度高

2、沿岸有秘鲁寒流经过,降温减湿,降水少。

3、浓雾难以跨越海岸山脉,晴天多。

沃克环流在东太平洋赤道区,由于秘鲁寒流带来了冷海水,又由于东风所引起的厄瓜多尔和秘鲁沿岸的海水上翻,形成了一条从南美西岸沿赤道向西伸延的冷水舌,致使赤道区太平洋西部和东部之间,出现很大的温度差异:就多年平均来说,西太平洋和印度尼西亚地区海水的水温较秘鲁沿岸水温约高 8°C以上。这样,通过海洋对大气的加热作用,就使暖空气在西太平洋和印度尼西亚一带上升到高层之后,一部分向东流动,到达中、东太平洋冷水区上空下沉,在低层转而向西流动,形成了一个热力直接环流。这就是太平洋地区的沃克环流。

情景二:沃克环流

(1)分析正常情况下,赤道附近太平洋东岸和西岸海水温度差异,画出形成的大气热力环流。

(2)沃克环流对沿岸气候的影响:太平洋东侧:气流(上升、下降)——降水(多、少)

太平洋西侧:气流(上升、下降)——降水(多、少)

海—气相互作用与全球水热平衡

厄尔尼诺和拉尼娜

沃克环流的形成:

正常年份,赤道附近太平洋中东部的表层海水温度较低,大气较稳定,气流下沉;西部海水温度较高,气流上升,升到高空后向东流去,到达低温的东太平洋后下沉,然后在海面上以东风形式返回西太平洋。这样构成一个东西向的大气环流圈,气象学上称作“沃克环流”。

情景三: 澳大利亚丛林大火(英文:Bush fires in Australia)是澳大利亚炎热干燥季节频繁发生的野外火灾。有大面积的土地每年都会被破坏,并且造成财产损失和人员伤亡。 每年11月至次年4月都是澳大利亚一年中最干旱少雨时期,山火极易发生。以往澳大利亚政府极少灭火,因为雨季很快到来,山火自行熄灭。但是2019年澳大利亚出现一场森林大火事件,本次澳大利亚森林大火燃烧了4个多月还未完全扑灭,反而越来越猛?(通过画出厄尔尼诺发生时的大气环流,对比沃克环流来寻找答案)

沃克环流

澳大利亚东侧上升气流变为下沉气流,近地面由低压变为高压,阴雨天气变为晴朗干燥天气。

1形成:

厄尔尼诺:赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高的现象。即沃克环流减弱。

厄尔尼诺

东南信风减弱,甚至转为西风,

赤道逆流增强,秘鲁寒流减弱。

赤道附近太平洋东西两侧

表层海水的温度差异减小

沃克环流减弱

圣诞节前后

太平洋

厄尔尼诺

(2)影响

赤道附近 太平洋东部 下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由原来的干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害 东、西部海面的温度差异减小

太平洋西部 上升气流减弱或消失,气候由温润多雨转变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火

全球 与更广大范围的气候异常现象呈现一定的相关性

沃克环流减弱

厄尔尼诺发生时的大气环流

3、厄尔尼诺现象发生后的冬季,我国北方地区容易出现暖冬。

思考2:厄尔尼诺使西太平洋海区水温异常降低,副热带高压带削弱,对我国气候产生哪些影响。

1、台风减少。

2、夏季风减弱,出现北旱南涝的情况。通常在厄尔尼诺现象发生的当年,北方夏季易发生高温、干旱。次年,南方易发生低温、洪涝。

知识拓展

1、形成:

拉尼娜:赤道附近中东太平洋海面温度异常降低的现象。

拉尼娜

东南信风加强,赤道暖流增强,

秘鲁寒流增强。

赤道附近太平洋东西两侧

表层海水的温度差异增大。

沃克环流增强

地 区 影 响

太平洋东部 洋流 秘鲁寒流增强,水温更低

气候 降水更少,加剧干旱危害

太平洋西部 洪涝灾害加剧

全球 大气环流异常,并对全球范围内的气候产生影响

拉尼娜

3、厄尔尼诺现象的第二年,我国北方地区容易出现寒冬。

思考3:拉尼娜使东太平洋海区水温异常降低,副热带高压带增强,对我国气候产生哪些影响。

1、台风增多。

2、夏季风加强,出现北涝南旱的情况。

知识拓展

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

影响 洋 流 温暖海水从赤道向南流动,迫使秘鲁寒流减弱;赤道逆流增强 当太平洋东部的秘鲁寒流过于强盛时,冷水沿赤道附近海域向西扩散到更远;赤道逆流减弱

东南信风 弱 强

太平洋水温 太平洋西岸降低,东岸升高 太平洋西岸升高,东岸降低

天气气候 西岸的澳大利亚以及印度、非洲等地出现严重旱灾,东岸荒漠地带暴雨成灾 赤道中、东太平洋海域,海面气压偏高,云量减少;在赤道西太平洋海域,海面气压偏低,对流活动加强,云量增多,降水偏多

生 物 太平洋东岸海区水温升高,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡

关联性 拉尼娜现象一般出现在厄尔尼诺现象之后

归纳二:厄尔尼诺与拉尼娜现象

拉 尼 娜

拉 尼 娜

厄 尔 尼 诺

全球气候变暖

课堂小结

海—气相互作用

维 持

异 常

厄尔尼诺

拉尼娜

全球水热平衡

沃克环流

正常

【练一练】

读北半球海洋热量收支随纬度的变化示意图,回答问题。

图5示意我国近海海面年蒸发量的分布。部分海域蒸发强烈,出现了年蒸发量大于2 000毫米的高值区。据此完成1~2题。

1.形成年蒸发量高值区的原因是该海域( )

A.海水流动快 B.有暖流经过 C.太阳辐射强 D.靠近陆地

2.年蒸发量高值区海域冬季海面蒸发更强,最主要的原因是该海域冬季( )

A.降水少 B.辐射强 C.海气温差大 D.风力强

赤道附近的偏东信风减弱,致使流向太平洋西部的温暖海水滞留在东部,导致大气环流出现一系列异常的现象,被称为厄尔尼诺现象。下图为太平洋海域洋流示意图。研究表明,厄尔尼诺现象与太平洋东西两岸的气候变化存在着明显的相关性。据此完成下面小题。

3.正常年份下,④处与同纬度海域相比,温度较____,等温线向____凸( )

A.高、南 B.高、北C.低、南 D.低、北

4.出现厄尔尼诺现象的年份,下列现象可信的是( )

A.④处渔场大丰收 B.A处山火风险增大

C.B处大气降水减少 D.①处海水温度降低

谢 谢

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪