高中历史统编版(2019)选择性必修一第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修一第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共38张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 823.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

【课标要求】:

1.了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织。

2.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

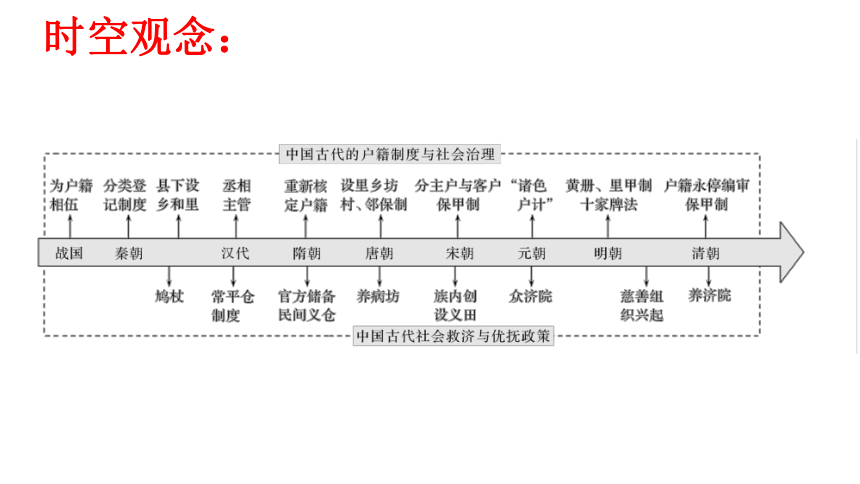

时空观念:

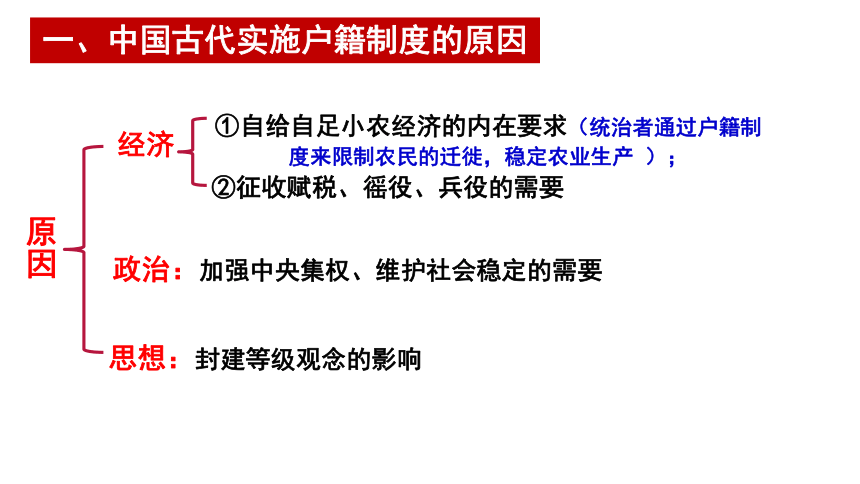

原因

①自给自足小农经济的内在要求(统治者通过户籍制度来限制农民的迁徙,稳定农业生产 );

②征收赋税、徭役、兵役的需要

政治:加强中央集权、维护社会稳定的需要

思想:封建等级观念的影响

经济

一、中国古代实施户籍制度的原因

一、历代户籍制度演变

1、战国时期:国家开始大规模编排民户,制定户籍。无论男女,都在政府的簿籍上有登记。

2、秦朝:户籍实行分类登记制度,除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

3、两汉时期

(1)丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

(2)户是政府征派赋役的单位。百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

(3)政府为掌握人口数,定期进行人口调查。

(4)东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

作用:征发赋役;

进行社会管理;

维护社会治安。

一、历代户籍制度演变

(1)西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。

(2)东晋政府对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不征收赋役。

(3)东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居糊口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

4、魏晋南北朝时期:(P99 历史纵横)

一、历代户籍制度演变

5、隋唐时期的户籍制度

(1)隋朝建立后,命州县官 “大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。

(2)唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。政府会通过人口核查将逃避登记的人口搜查出来,称为“刮户”。

一、历代户籍制度演变

6、宋朝时期的户籍制度

户籍分主户与客户。主户指拥有土地、缴纳赋税的税户;客户指没有土地的佃户。

北宋初,客户占总人口的40%,到1072年,客户所占比例下降到30%,为国家承担赋役的主户人口所占比例上升。

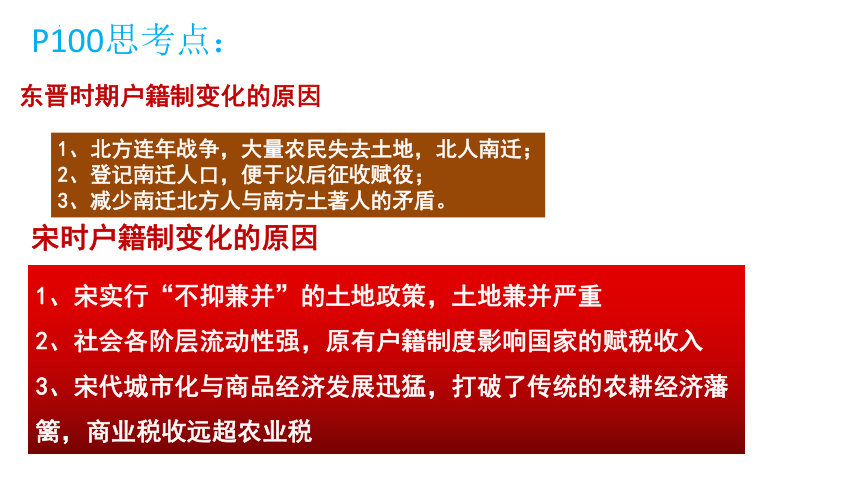

1、北方连年战争,大量农民失去土地,北人南迁;

2、登记南迁人口,便于以后征收赋役;

3、减少南迁北方人与南方土著人的矛盾。

东晋时期户籍制变化的原因

宋时户籍制变化的原因

1、宋实行“不抑兼并”的土地政策,土地兼并严重

2、社会各阶层流动性强,原有户籍制度影响国家的赋税收入

3、宋代城市化与商品经济发展迅猛,打破了传统的农耕经济藩篱,商业税收远超农业税

P100思考点:

2.东晋和宋朝户籍制度变化背后的原因是什么

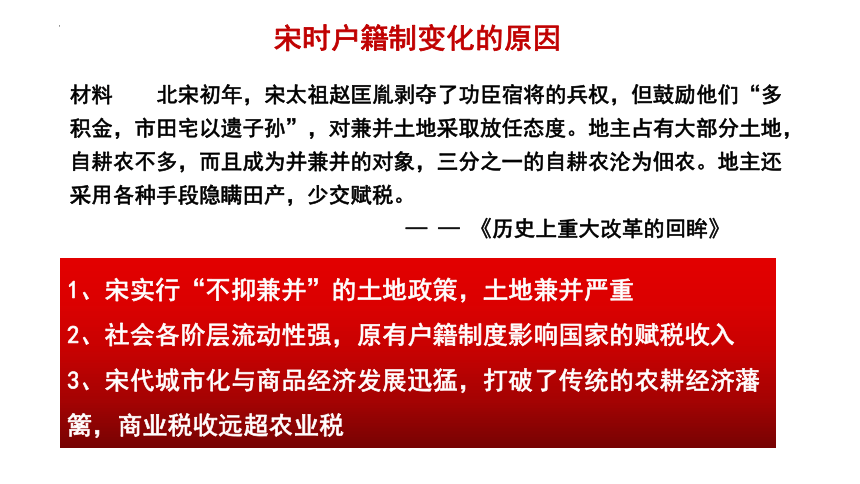

材料 北宋初年,宋太祖赵匡胤剥夺了功臣宿将的兵权,但鼓励他们“多积金,市田宅以遗子孙”,对兼并土地采取放任态度。地主占有大部分土地,自耕农不多,而且成为并兼并的对象,三分之一的自耕农沦为佃农。地主还采用各种手段隐瞒田产,少交赋税。

— — 《历史上重大改革的回眸》

1、宋实行“不抑兼并”的土地政策,土地兼并严重

2、社会各阶层流动性强,原有户籍制度影响国家的赋税收入

3、宋代城市化与商品经济发展迅猛,打破了传统的农耕经济藩篱,商业税收远超农业税

宋时户籍制变化的原因

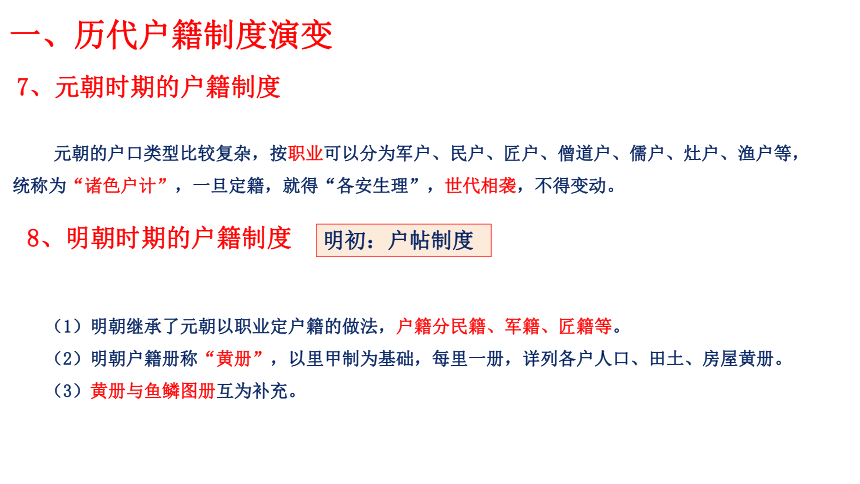

元朝的户口类型比较复杂,按职业可以分为军户、民户、匠户、僧道户、儒户、灶户、渔户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,就得“各安生理”,世代相袭,不得变动。

一、历代户籍制度演变

7、元朝时期的户籍制度

明初:户帖制度

(1)明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。

(2)明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋黄册。

(3)黄册与鱼鳞图册互为补充。

8、明朝时期的户籍制度

一、历代户籍制度演变

9、清朝时期的户籍制度

(1)清朝普通户籍基本沿袭明制,但管理相对松弛。

(2)到清前期赋役实行固定丁银、摊丁入亩,户籍的作用大为削弱。

(3)乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

我国古代户籍制度的特点、功能以及这些功能形成的历史因素。

特点:(1)历史悠久,由简单到复杂;

(2)控制人口,限制其流动;

(3)有等级性,有特权户种等类别。

(4)世袭性:不同等级、职业间的流动受到制约,户籍是世袭的。如军户、匠户。

(5)被赋予社会治安职能:宋代以后出现了保甲制,户籍管理制度进一步被赋予了社会治安功能。

(6)户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;

(7)与土地和赋税制度逐渐分离;

(8)传统户籍制度逐渐被废除。

功能:(1)统计人口,征收赋税及征派兵役;(2)限制人口流动;(3)维护社会治安;

(4)控制职业,固定身份; (5)维护等级特权。

因素:(1)自给自足小农经济的内在要求;(2)高度集中中央集权的强力维持;

(3)封建剥削土地制度的长期存在;(4)封建的等级制度和等级观念等

二、历代基层组织与基层社会治理

1、历代基层组织:

(1)目的:征发赋役、维护社会稳定

(2)特点:从秦汉到明清,县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的 基层组织。

(3)发展概况:

秦汉时期:乡里制度——县下设乡和里。乡设三老;里设里正;乡里之外还有亭。

唐朝时期:乡里制度——百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、

村正。

明朝时期:里甲制度——十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长。

清朝时期:保甲制度——从城市到乡村,十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十

甲为保,设保长。

四、评价中国古代的户籍制度

经济:①便于征发赋役,保证国家财政收入;②客观上促进了社会经济的发展

政治:强化户籍管理,利于稳定社会秩序和加强中央集权

经济:户籍制度束缚了人口的自由流动,加深了传统小农经济社会的封闭性,严重地影响了社会经济的进一步发展

政治:从根本上讲,是统治者维护统治的重要工具

思想:将农民束缚在土地上上,易形成保守的社会心理

积极

消极

开皇三年,隋文帝下令州县官吏“大索貌阅”,即根据户籍上登记的年龄,来核对个人体貌。隋炀帝大业五年,又一次“貌阅”。通过这两次全国性大规模的简括户口,共检出隐漏的人口228万余。隋朝这种举措( )

A.根源于国家吏治 B.打击了豪强世族的势力

C.着眼于赋税制度的变革 D.促进了商品经济的发展

【跟踪练】1

C

中国古代户籍制度的作用不包括( )

A.有利于维护小农经济和封建王朝的统治

B.控制和管理人口,有利于赋役征发和增加政府财政收入

C.有利于维护社会治安,稳定社会秩序(尤其是基层社会)

D.推动了人口的迁徙和流动

D

【跟踪练】2

练习与巩固

开皇三年,隋文帝下令州县官吏“大索貌阅”,即根据户籍上登记的年龄,来核对个人体貌。隋炀帝大业五年,又一次“貌阅”。通过这两次全国性大规模的简括户口,共检出隐漏的人口228万余。隋朝这种举措( )

A.根源于国家吏治

B.打击了豪强世族的势力

C.着眼于赋税制度的变革

D.促进了商品经济的发展

B

【跟踪练】3

“唐政府改革征税制度, 不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使身丁税与户籍相分离。”以上这些改革( )

A.有利于我国经济重心的南移

B.有利于农业生产规模的扩大

C.使农民人身依附关系逐渐减弱

D.有利于加强农民的人身依附关系

C

【跟踪练】4

1、秦汉

什伍组织

2、唐朝

3、北宋

4、明朝

5、清朝

以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

邻保制度

以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

保甲制

王安石推行保甲制度,源于唐朝的邻保制度

十家牌法

十家总编为一牌,轮流收掌、察看

保甲制

十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

二、历代基层组织与基层社会治理

2、基层社会治理:

特点:①地方自治色彩鲜明;

②宗法关系扮演了重要角色;

③官员治理与士绅管理相结合;

(④自我管理与相互监督) 。

作用:有效治理了基层地方,稳定了基层社会秩序;

保证了赋役征发,一定程度上推动了基层经济发展。

古代基层社会治理的特点和作用

1、趋势:

①由乡里制向保甲制

②由乡官制向职役制转变

③国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱。

④历代政府注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制

2、原因:

①国家的统一,封建专制的强化;

②维护小农经济发展,社会稳定的需要。

二、历代基层组织与基层社会治理

积极

经济:①保证了国家赋税的征收,提高国家财政收入

②保障农业生产,有利于促进经济发展

③有利于生产、生活中的扶贫济困

政治:①弥补了国家行政职能在基层的不足,节约了国家 的行政成本;②加强了对乡村的管理,有利于维护社会稳定

思想:促进了儒家文化和传统道德的传播

1、对百姓的控制过于严密

2、易导致乡绅势力的膨胀

消极

中国古代基层治理的影响

秦代乡里制度逐渐定型,县的基层分为若干乡,乡下有里,里下有什伍组织。乡里组织拥有宜布教化、督催赋税、摊派力役、维持治安、兼理司法、婚丧祭祀等职权。这反映出秦代( )

A.农村基层实行地方自治

B.皇帝直接掌握了乡官的任命权

C.乡里属于社会经济组织

D.乡里组织兼有行政与宗法职能

D

【跟踪练】5

D.

解析:题干材料的含义是国家对地方的管理,除了正常的地方行政机构外,还特别重视借助于宗族、乡里组织、士绅阶层等力量管理地方,故D项符合题意;乡里组织自古有之,A项错误;通过宗族、乡里组织、士绅阶层进行乡村管理并未削弱中央集权,反而有助于加强中央的权力,巩固了封建统治,故排除B项;由题干可知,宗族、士绅阶层成为国家维护地方统治的重要力量,故排除C项。

史学界研究发现,明清时期国家对乡村的治理主要通过宗族、乡里组织、士绅阶层进行,基层社会的自治化倾向越来越强。这表明

A.乡里组织是明清时期成立的乡村自治组织

B.国家政治体制上的中央集权严重弱化

C.宗族、士绅阶层成为动摇封建统治的重要力量

D.国家控制与乡村自我管理相结合,共同维护基层社会秩序

【跟踪练】6

原因:

古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

三、历代社会救济与优抚政策

1.社会救济——原因:

(1)历代社会救济的主体是掌握大量资源的政府,民间组织处于辅助地位。

(2)汉朝建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

(3)隋唐时期,政府既重视官方储备,也大力提倡民间积储。隋文帝置仓积谷,还鼓励民间自置义仓。官仓救大灾,义仓防小灾。

1.社会救济——政府救济

(1)宗族内部的救助活动逐渐兴起。

①代表:北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。

②作用:宗族通过设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养,丧葬等方面资助族中贫困者。

三、历代社会救济与优抚政策

1.社会救济——社会力量的救济

(2)明清时期,慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。

实施者 地位 举措

政府 主体 汉朝 常平仓制度

隋唐 既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

宗族 辅助,宋朝兴起 设立义田、义学、义宅、义冢等族产

慈善组织 辅助,明清兴起 善堂、善会等

三、历代社会救济与优抚政策

朝代 措施

尊敬、 赡养老人 秦汉 鸠杖

明初 八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤

保障鳏寡孤独的生活 唐朝 养病坊

宋朝 福田院

元朝 众济院

明清 养济院

(1)政府救济:主体地位,重点在救灾,核心在于保证粮食供应,或直接实施赈济,或鼓励各地余粮向灾区流通,同时还会疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。

(2)社会力量救济:辅助地位,侧重于日常生活的赈济,如收养弃婴和孤儿、接济贫民等。

三、历代社会救济与优抚政策

政府救济和社会力量救济的不同:

(1)中国古代一直有优抚老弱贫苦等弱势群体的传统,尊敬与赡养老人,保障鳏寡孤独的生活。

(2)秦汉时期,皇帝有时会赐给高龄老人手杖——鸩杖,以示尊重。

(3)从唐朝开始,政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构。

(4)明初朝廷令各地有司优抚高年平民,八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤。

三、历代社会救济与优抚政策

2.优抚政策

P103学思之窗

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助?这样的法律规定能落实吗?

原因:

经济:小农经济脆弱

政治:维护社会稳定

思想 :践行儒家仁政

这一法律规定一定程度上能够落实;

但由于官吏的搜刮和监守自盗,这一法律规定必定大打折扣,贫苦无依的人群受到的救助是有限的。

明代前期的乡约主要以宣讲圣谕及所订约规来实行道德自律,但到了明中后期的乡约逐渐变成县州官府治理乡村的重要工具,承担着越来越重的行政功能。这一变动反映了

A.专制集权空前强化

B.批判思潮开始涌现

C.政治军事趋于动荡

D.经济结构出现转型

A

【跟踪练】7

中国古代的社会救济与优抚政策,反映了古代国家不仅有统治和控制的功能,也有为民众提供最低社会保障的功能。以下关于中国古代社会救济的说法,正确的是

①实施救济民间为主,政府为辅

②宋朝以后宗族内的救助活动兴起

③历代社会救济主要由政府实施

④古代社会救济深受儒家思想影响

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

D

【跟踪练】8

开皇15年,隋文帝下令在西北地区实行义仓管理试点:将这里的义仓改由州或县管理,义仓粮食由劝募形式变成按户等定额征收,即上户不过1石,中户不过7斗,下户不过4斗。后来隋朝中央政府逐渐在其他地区将其推广。这一变化( )

A.使得义仓管理的层级下移

B.缓和了隋朝的社会矛盾

C.不利于义仓发挥赈济功能

D.社会保障能力得到增强

D

【跟踪练】9

鞭打春牛是我国古代的一项传统文化民俗。明代吕坤在《题春牛图——山西示民》中,劝谕乡民:“新春一换,万物发生。女发志于纺绩,男发志于耕农,士发志而诵法贤圣,商贾发志而本分经营。”这一活动

A.被赋予一定的教化意义 B.开始成为竞技比赛活动

C.适应了市民群体的需求 D.受到士大夫阶层的吹捧

A

【跟踪练】10

《明太祖实录》有一段圣旨:“今天下已定,而民数未核实,其命户部籍天下户口,每户给以户帖。”而中国第一历史档案馆藏明代户帖原件所录圣旨为:“说与户部官知道,如今天下太平了也,止是户口不明白俚(哩)。教中书(省)置下天下户口的勘合文簿、户帖,你每(们)户部家出榜,去教那有司官将他所管的应有百姓,都教入官,附名字,写着他家人口多少。写得真,着与那百姓一个户帖。”这说明

A.《实录》与《户帖》,都是第二手史料

B.官方原始记录与口述史料,需仔细甄别使用

C.第一则材料是文献史料,更具有历史的实录感

D.第二则材料是实物史料,更能反映历史的原貌

祁门县江寿户帖

D

【跟踪练】11

中国基层社会治理历史悠久。改革开放以后,村民自治成为中国亿万农民的伟大创造。

材料一 宋代一些地方实行乡约制度。其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度,明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

材料二 清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

材料三 20世纪80年代后,村民自治迅速发展,到1997年底,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。1998年颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》,村民委员会是我国农村基层社会的群众自治组织。

——据郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。(9分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明村民自治的意义。(4分)

【跟踪练】12(2019全国高考)

(1)变化:宋以道德教化为主,明清增加了宣讲“圣谕”的内容;乡约组织从民间自发建立到由地方官吏推动设立。(6分)

积极作用:有利于维护社会秩序,加强基层社会治理;有利于发展生产;促进了儒家文化和传统道德的传播。(6分)

(2)历史背景:内忧外患;西方民主思想传播;清末新政,改革政治制度。(9分)

(3)意义:乡村治理的创新,国家治理体系的健全;推动基层民主,促进社会主义政治文明;改革基层社会治理制度,适应社会主义建设的要求。(每项2分,答出其中两项即可得满分,本小题总分不得超过4分)

本课小结:

【课标要求】:

1.了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织。

2.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

时空观念:

原因

①自给自足小农经济的内在要求(统治者通过户籍制度来限制农民的迁徙,稳定农业生产 );

②征收赋税、徭役、兵役的需要

政治:加强中央集权、维护社会稳定的需要

思想:封建等级观念的影响

经济

一、中国古代实施户籍制度的原因

一、历代户籍制度演变

1、战国时期:国家开始大规模编排民户,制定户籍。无论男女,都在政府的簿籍上有登记。

2、秦朝:户籍实行分类登记制度,除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

3、两汉时期

(1)丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

(2)户是政府征派赋役的单位。百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

(3)政府为掌握人口数,定期进行人口调查。

(4)东汉末年,战事频繁,人口流动加剧,豪强地主与国家争夺人口,户籍散乱。

作用:征发赋役;

进行社会管理;

维护社会治安。

一、历代户籍制度演变

(1)西晋短暂统一中国,重建户籍,以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。

(2)东晋政府对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不征收赋役。

(3)东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居糊口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。

4、魏晋南北朝时期:(P99 历史纵横)

一、历代户籍制度演变

5、隋唐时期的户籍制度

(1)隋朝建立后,命州县官 “大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。

(2)唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。政府会通过人口核查将逃避登记的人口搜查出来,称为“刮户”。

一、历代户籍制度演变

6、宋朝时期的户籍制度

户籍分主户与客户。主户指拥有土地、缴纳赋税的税户;客户指没有土地的佃户。

北宋初,客户占总人口的40%,到1072年,客户所占比例下降到30%,为国家承担赋役的主户人口所占比例上升。

1、北方连年战争,大量农民失去土地,北人南迁;

2、登记南迁人口,便于以后征收赋役;

3、减少南迁北方人与南方土著人的矛盾。

东晋时期户籍制变化的原因

宋时户籍制变化的原因

1、宋实行“不抑兼并”的土地政策,土地兼并严重

2、社会各阶层流动性强,原有户籍制度影响国家的赋税收入

3、宋代城市化与商品经济发展迅猛,打破了传统的农耕经济藩篱,商业税收远超农业税

P100思考点:

2.东晋和宋朝户籍制度变化背后的原因是什么

材料 北宋初年,宋太祖赵匡胤剥夺了功臣宿将的兵权,但鼓励他们“多积金,市田宅以遗子孙”,对兼并土地采取放任态度。地主占有大部分土地,自耕农不多,而且成为并兼并的对象,三分之一的自耕农沦为佃农。地主还采用各种手段隐瞒田产,少交赋税。

— — 《历史上重大改革的回眸》

1、宋实行“不抑兼并”的土地政策,土地兼并严重

2、社会各阶层流动性强,原有户籍制度影响国家的赋税收入

3、宋代城市化与商品经济发展迅猛,打破了传统的农耕经济藩篱,商业税收远超农业税

宋时户籍制变化的原因

元朝的户口类型比较复杂,按职业可以分为军户、民户、匠户、僧道户、儒户、灶户、渔户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,就得“各安生理”,世代相袭,不得变动。

一、历代户籍制度演变

7、元朝时期的户籍制度

明初:户帖制度

(1)明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。

(2)明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋黄册。

(3)黄册与鱼鳞图册互为补充。

8、明朝时期的户籍制度

一、历代户籍制度演变

9、清朝时期的户籍制度

(1)清朝普通户籍基本沿袭明制,但管理相对松弛。

(2)到清前期赋役实行固定丁银、摊丁入亩,户籍的作用大为削弱。

(3)乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

我国古代户籍制度的特点、功能以及这些功能形成的历史因素。

特点:(1)历史悠久,由简单到复杂;

(2)控制人口,限制其流动;

(3)有等级性,有特权户种等类别。

(4)世袭性:不同等级、职业间的流动受到制约,户籍是世袭的。如军户、匠户。

(5)被赋予社会治安职能:宋代以后出现了保甲制,户籍管理制度进一步被赋予了社会治安功能。

(6)户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;

(7)与土地和赋税制度逐渐分离;

(8)传统户籍制度逐渐被废除。

功能:(1)统计人口,征收赋税及征派兵役;(2)限制人口流动;(3)维护社会治安;

(4)控制职业,固定身份; (5)维护等级特权。

因素:(1)自给自足小农经济的内在要求;(2)高度集中中央集权的强力维持;

(3)封建剥削土地制度的长期存在;(4)封建的等级制度和等级观念等

二、历代基层组织与基层社会治理

1、历代基层组织:

(1)目的:征发赋役、维护社会稳定

(2)特点:从秦汉到明清,县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的 基层组织。

(3)发展概况:

秦汉时期:乡里制度——县下设乡和里。乡设三老;里设里正;乡里之外还有亭。

唐朝时期:乡里制度——百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、

村正。

明朝时期:里甲制度——十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长。

清朝时期:保甲制度——从城市到乡村,十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十

甲为保,设保长。

四、评价中国古代的户籍制度

经济:①便于征发赋役,保证国家财政收入;②客观上促进了社会经济的发展

政治:强化户籍管理,利于稳定社会秩序和加强中央集权

经济:户籍制度束缚了人口的自由流动,加深了传统小农经济社会的封闭性,严重地影响了社会经济的进一步发展

政治:从根本上讲,是统治者维护统治的重要工具

思想:将农民束缚在土地上上,易形成保守的社会心理

积极

消极

开皇三年,隋文帝下令州县官吏“大索貌阅”,即根据户籍上登记的年龄,来核对个人体貌。隋炀帝大业五年,又一次“貌阅”。通过这两次全国性大规模的简括户口,共检出隐漏的人口228万余。隋朝这种举措( )

A.根源于国家吏治 B.打击了豪强世族的势力

C.着眼于赋税制度的变革 D.促进了商品经济的发展

【跟踪练】1

C

中国古代户籍制度的作用不包括( )

A.有利于维护小农经济和封建王朝的统治

B.控制和管理人口,有利于赋役征发和增加政府财政收入

C.有利于维护社会治安,稳定社会秩序(尤其是基层社会)

D.推动了人口的迁徙和流动

D

【跟踪练】2

练习与巩固

开皇三年,隋文帝下令州县官吏“大索貌阅”,即根据户籍上登记的年龄,来核对个人体貌。隋炀帝大业五年,又一次“貌阅”。通过这两次全国性大规模的简括户口,共检出隐漏的人口228万余。隋朝这种举措( )

A.根源于国家吏治

B.打击了豪强世族的势力

C.着眼于赋税制度的变革

D.促进了商品经济的发展

B

【跟踪练】3

“唐政府改革征税制度, 不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使身丁税与户籍相分离。”以上这些改革( )

A.有利于我国经济重心的南移

B.有利于农业生产规模的扩大

C.使农民人身依附关系逐渐减弱

D.有利于加强农民的人身依附关系

C

【跟踪练】4

1、秦汉

什伍组织

2、唐朝

3、北宋

4、明朝

5、清朝

以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

邻保制度

以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

保甲制

王安石推行保甲制度,源于唐朝的邻保制度

十家牌法

十家总编为一牌,轮流收掌、察看

保甲制

十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

二、历代基层组织与基层社会治理

2、基层社会治理:

特点:①地方自治色彩鲜明;

②宗法关系扮演了重要角色;

③官员治理与士绅管理相结合;

(④自我管理与相互监督) 。

作用:有效治理了基层地方,稳定了基层社会秩序;

保证了赋役征发,一定程度上推动了基层经济发展。

古代基层社会治理的特点和作用

1、趋势:

①由乡里制向保甲制

②由乡官制向职役制转变

③国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱。

④历代政府注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制

2、原因:

①国家的统一,封建专制的强化;

②维护小农经济发展,社会稳定的需要。

二、历代基层组织与基层社会治理

积极

经济:①保证了国家赋税的征收,提高国家财政收入

②保障农业生产,有利于促进经济发展

③有利于生产、生活中的扶贫济困

政治:①弥补了国家行政职能在基层的不足,节约了国家 的行政成本;②加强了对乡村的管理,有利于维护社会稳定

思想:促进了儒家文化和传统道德的传播

1、对百姓的控制过于严密

2、易导致乡绅势力的膨胀

消极

中国古代基层治理的影响

秦代乡里制度逐渐定型,县的基层分为若干乡,乡下有里,里下有什伍组织。乡里组织拥有宜布教化、督催赋税、摊派力役、维持治安、兼理司法、婚丧祭祀等职权。这反映出秦代( )

A.农村基层实行地方自治

B.皇帝直接掌握了乡官的任命权

C.乡里属于社会经济组织

D.乡里组织兼有行政与宗法职能

D

【跟踪练】5

D.

解析:题干材料的含义是国家对地方的管理,除了正常的地方行政机构外,还特别重视借助于宗族、乡里组织、士绅阶层等力量管理地方,故D项符合题意;乡里组织自古有之,A项错误;通过宗族、乡里组织、士绅阶层进行乡村管理并未削弱中央集权,反而有助于加强中央的权力,巩固了封建统治,故排除B项;由题干可知,宗族、士绅阶层成为国家维护地方统治的重要力量,故排除C项。

史学界研究发现,明清时期国家对乡村的治理主要通过宗族、乡里组织、士绅阶层进行,基层社会的自治化倾向越来越强。这表明

A.乡里组织是明清时期成立的乡村自治组织

B.国家政治体制上的中央集权严重弱化

C.宗族、士绅阶层成为动摇封建统治的重要力量

D.国家控制与乡村自我管理相结合,共同维护基层社会秩序

【跟踪练】6

原因:

古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

三、历代社会救济与优抚政策

1.社会救济——原因:

(1)历代社会救济的主体是掌握大量资源的政府,民间组织处于辅助地位。

(2)汉朝建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

(3)隋唐时期,政府既重视官方储备,也大力提倡民间积储。隋文帝置仓积谷,还鼓励民间自置义仓。官仓救大灾,义仓防小灾。

1.社会救济——政府救济

(1)宗族内部的救助活动逐渐兴起。

①代表:北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。

②作用:宗族通过设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养,丧葬等方面资助族中贫困者。

三、历代社会救济与优抚政策

1.社会救济——社会力量的救济

(2)明清时期,慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。

实施者 地位 举措

政府 主体 汉朝 常平仓制度

隋唐 既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

宗族 辅助,宋朝兴起 设立义田、义学、义宅、义冢等族产

慈善组织 辅助,明清兴起 善堂、善会等

三、历代社会救济与优抚政策

朝代 措施

尊敬、 赡养老人 秦汉 鸠杖

明初 八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤

保障鳏寡孤独的生活 唐朝 养病坊

宋朝 福田院

元朝 众济院

明清 养济院

(1)政府救济:主体地位,重点在救灾,核心在于保证粮食供应,或直接实施赈济,或鼓励各地余粮向灾区流通,同时还会疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。

(2)社会力量救济:辅助地位,侧重于日常生活的赈济,如收养弃婴和孤儿、接济贫民等。

三、历代社会救济与优抚政策

政府救济和社会力量救济的不同:

(1)中国古代一直有优抚老弱贫苦等弱势群体的传统,尊敬与赡养老人,保障鳏寡孤独的生活。

(2)秦汉时期,皇帝有时会赐给高龄老人手杖——鸩杖,以示尊重。

(3)从唐朝开始,政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构。

(4)明初朝廷令各地有司优抚高年平民,八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤。

三、历代社会救济与优抚政策

2.优抚政策

P103学思之窗

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助?这样的法律规定能落实吗?

原因:

经济:小农经济脆弱

政治:维护社会稳定

思想 :践行儒家仁政

这一法律规定一定程度上能够落实;

但由于官吏的搜刮和监守自盗,这一法律规定必定大打折扣,贫苦无依的人群受到的救助是有限的。

明代前期的乡约主要以宣讲圣谕及所订约规来实行道德自律,但到了明中后期的乡约逐渐变成县州官府治理乡村的重要工具,承担着越来越重的行政功能。这一变动反映了

A.专制集权空前强化

B.批判思潮开始涌现

C.政治军事趋于动荡

D.经济结构出现转型

A

【跟踪练】7

中国古代的社会救济与优抚政策,反映了古代国家不仅有统治和控制的功能,也有为民众提供最低社会保障的功能。以下关于中国古代社会救济的说法,正确的是

①实施救济民间为主,政府为辅

②宋朝以后宗族内的救助活动兴起

③历代社会救济主要由政府实施

④古代社会救济深受儒家思想影响

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

D

【跟踪练】8

开皇15年,隋文帝下令在西北地区实行义仓管理试点:将这里的义仓改由州或县管理,义仓粮食由劝募形式变成按户等定额征收,即上户不过1石,中户不过7斗,下户不过4斗。后来隋朝中央政府逐渐在其他地区将其推广。这一变化( )

A.使得义仓管理的层级下移

B.缓和了隋朝的社会矛盾

C.不利于义仓发挥赈济功能

D.社会保障能力得到增强

D

【跟踪练】9

鞭打春牛是我国古代的一项传统文化民俗。明代吕坤在《题春牛图——山西示民》中,劝谕乡民:“新春一换,万物发生。女发志于纺绩,男发志于耕农,士发志而诵法贤圣,商贾发志而本分经营。”这一活动

A.被赋予一定的教化意义 B.开始成为竞技比赛活动

C.适应了市民群体的需求 D.受到士大夫阶层的吹捧

A

【跟踪练】10

《明太祖实录》有一段圣旨:“今天下已定,而民数未核实,其命户部籍天下户口,每户给以户帖。”而中国第一历史档案馆藏明代户帖原件所录圣旨为:“说与户部官知道,如今天下太平了也,止是户口不明白俚(哩)。教中书(省)置下天下户口的勘合文簿、户帖,你每(们)户部家出榜,去教那有司官将他所管的应有百姓,都教入官,附名字,写着他家人口多少。写得真,着与那百姓一个户帖。”这说明

A.《实录》与《户帖》,都是第二手史料

B.官方原始记录与口述史料,需仔细甄别使用

C.第一则材料是文献史料,更具有历史的实录感

D.第二则材料是实物史料,更能反映历史的原貌

祁门县江寿户帖

D

【跟踪练】11

中国基层社会治理历史悠久。改革开放以后,村民自治成为中国亿万农民的伟大创造。

材料一 宋代一些地方实行乡约制度。其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度,明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

材料二 清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

材料三 20世纪80年代后,村民自治迅速发展,到1997年底,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。1998年颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》,村民委员会是我国农村基层社会的群众自治组织。

——据郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。(9分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明村民自治的意义。(4分)

【跟踪练】12(2019全国高考)

(1)变化:宋以道德教化为主,明清增加了宣讲“圣谕”的内容;乡约组织从民间自发建立到由地方官吏推动设立。(6分)

积极作用:有利于维护社会秩序,加强基层社会治理;有利于发展生产;促进了儒家文化和传统道德的传播。(6分)

(2)历史背景:内忧外患;西方民主思想传播;清末新政,改革政治制度。(9分)

(3)意义:乡村治理的创新,国家治理体系的健全;推动基层民主,促进社会主义政治文明;改革基层社会治理制度,适应社会主义建设的要求。(每项2分,答出其中两项即可得满分,本小题总分不得超过4分)

本课小结:

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理