语文统编版选择性必修中册11.2《五代史 伶官传序》课件(共50张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版选择性必修中册11.2《五代史 伶官传序》课件(共50张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 655.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-22 22:03:12 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

伶官传序

欧阳修

选择性必修中册 第一单元

【导入新课】

同学们看过《英雄》这部大片吗?秦始皇是怎样在天下纷乱时统一天下的?为什么他建立的秦王朝很快就土崩瓦解呢?古人是怎样评价秦始皇的?后唐庄宗得天下与失天下的经历与秦的兴亡颇为相似,让我们一起去听听贾谊对秦的评论和欧阳修对后唐的评论,思考他们撰写这些史论的意义之所在。

【学习目标】

1.学会结合具体语境理解词语和特殊句式,丰富文言文语言积累。

2.了解史论的一般写法,把握作者的观点,鉴赏作品的说理艺术。

3.理解史论的劝诫意义,学习作者思考社会现实问题的态度和方法。

功

名

事

业

三

朝

相

道

德

文

章

万

事

师

北宋欧阳修

历仕

仁宗、英宗、神宗

门生

苏洵、苏轼 苏辙、王安石、曾巩

史论 《新五代史》

谥号 文忠

【作者简介】

《新五代史.欧阳修》

秦 汉

三国 魏晋南北朝

隋 唐

五代

宋

元 明 清

后梁、后唐

后晋、后汉、后周(907年至960年)

《五代史》精选史料

春秋笔法

寓含褒贬

《五代史》

北宋初年宰相

薛居正奉诏监修

(繁猥失实)

旧

新

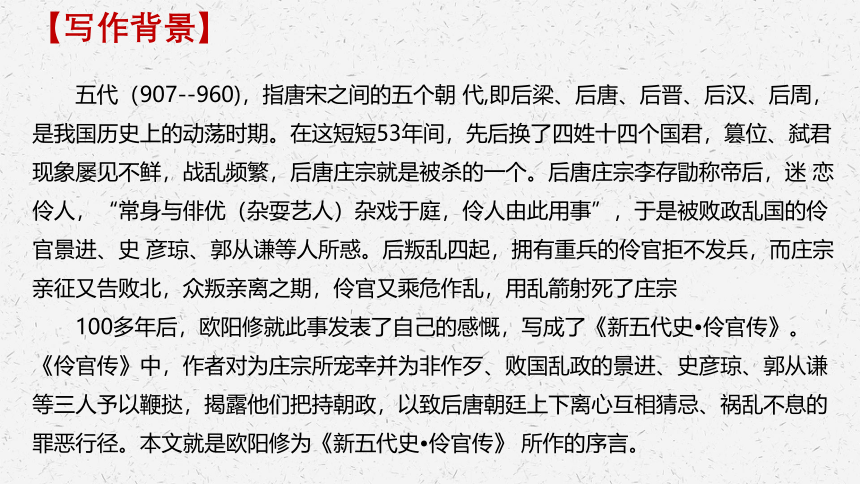

五代(907--960),指唐宋之间的五个朝 代,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。在这短短53年间,先后换了四姓十四个国君,篡位、弑君现象屡见不鲜,战乱频繁,后唐庄宗就是被杀的一个。后唐庄宗李存勖称帝后,迷 恋伶人,“常身与俳优(杂耍艺人)杂戏于庭,伶人由此用事”,于是被败政乱国的伶官景进、史 彦琼、郭从谦等人所惑。后叛乱四起,拥有重兵的伶官拒不发兵,而庄宗亲征又告败北,众叛亲离之期,伶官又乘危作乱,用乱箭射死了庄宗

100多年后,欧阳修就此事发表了自己的感慨,写成了《新五代史 伶官传》。《伶官传》中,作者对为庄宗所宠幸并为非作歹、败国乱政的景进、史彦琼、郭从谦等三人予以鞭挞,揭露他们把持朝政,以致后唐朝廷上下离心互相猜忌、祸乱不息的罪恶行径。本文就是欧阳修为《新五代史 伶官传》 所作的序言。

【写作背景】

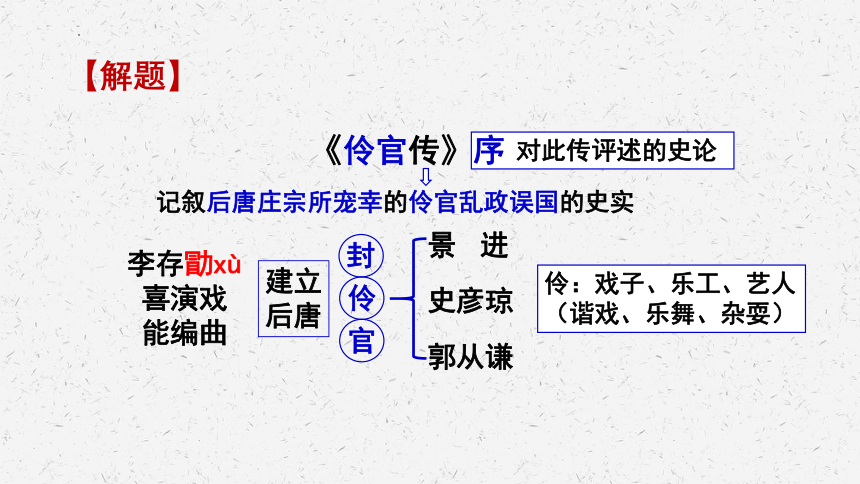

《伶官传》

景 进

史彦琼

郭从谦

伶:戏子、乐工、艺人

(谐戏、乐舞、杂耍)

李存勖xù

喜演戏

能编曲

建立

后唐

封

伶

官

记叙后唐庄宗所宠幸的伶官乱政误国的史实

对此传评述的史论

序

【解题】

疏通课文,理清层次

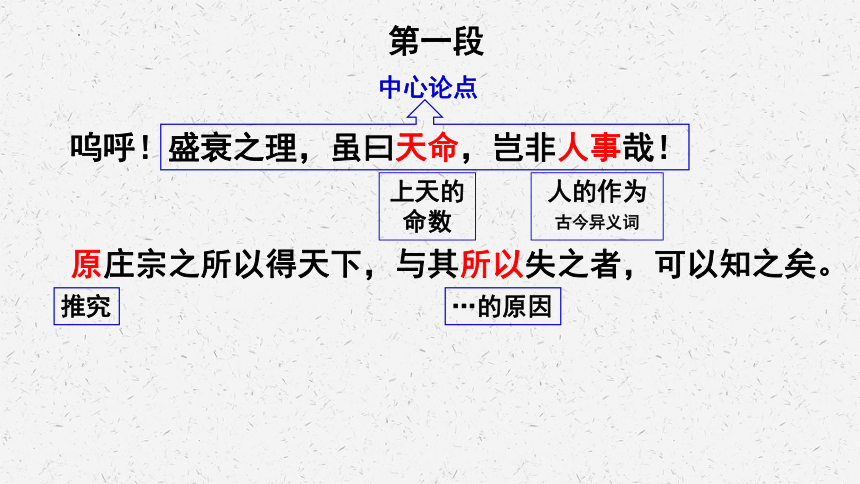

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

第一段

推究

中心论点

上天的

命数

人的作为

古今异义词

…的原因

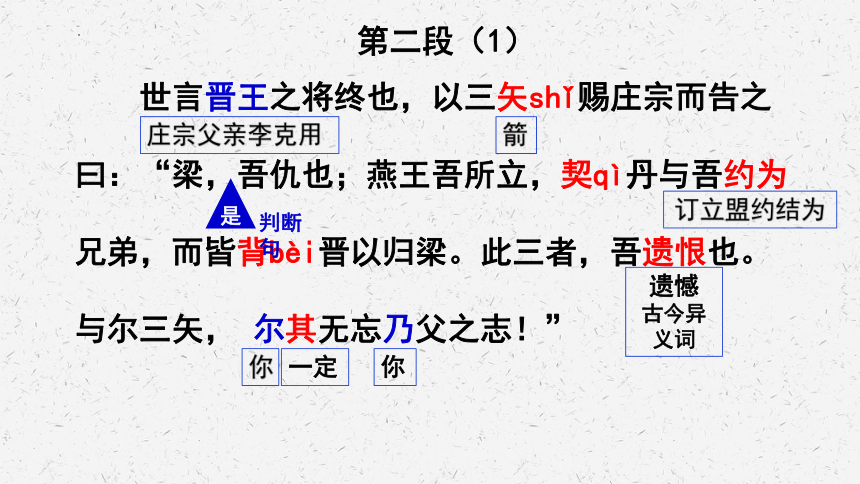

世言晋王之将终也,以三矢shǐ赐庄宗而告之

曰:“梁,吾仇也;燕王吾所立,契qì丹与吾约为

兄弟,而皆背bèi晋以归梁。此三者,吾遗恨也。

与尔三矢, 尔其无忘乃父之志!”

箭

一定

订立盟约结为

遗憾

古今异义词

庄宗父亲李克用

你

第二段(1)

是

判断句

你

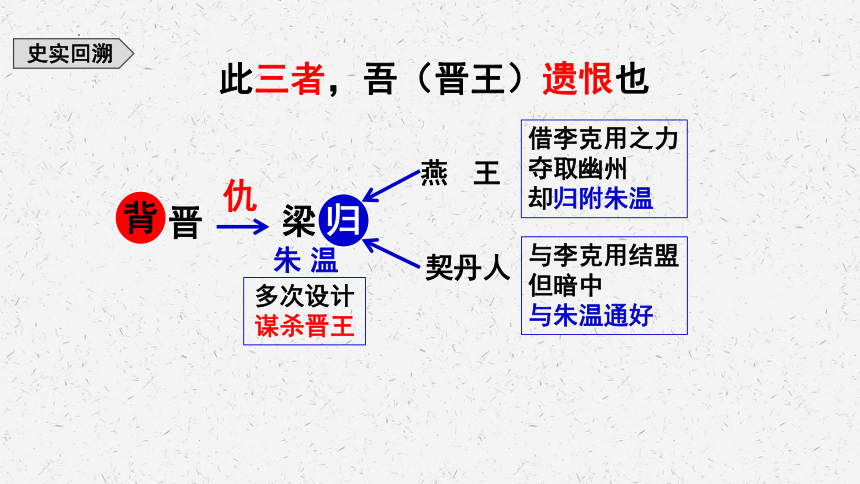

此三者,吾(晋王)遗恨也

梁

朱 温

燕 王

多次设计

谋杀晋王

晋

借李克用之力

夺取幽州

却归附朱温

归

背

仇

与李克用结盟

但暗中

与朱温通好

史实回溯

契丹人

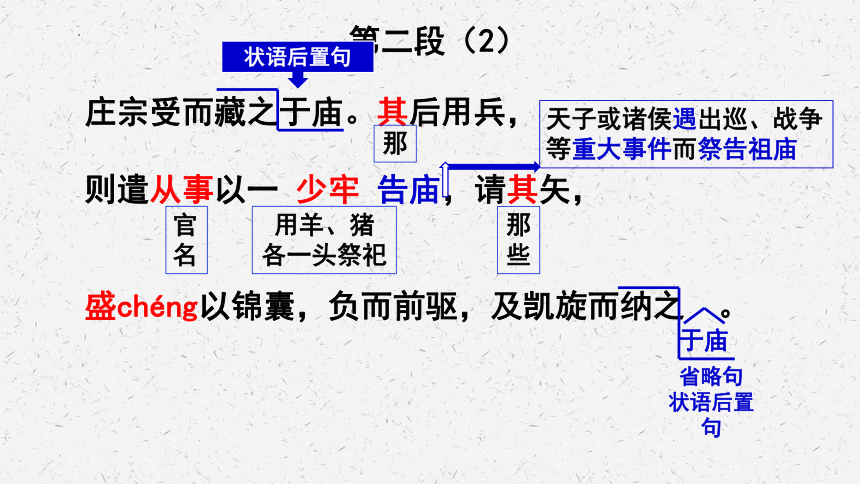

庄宗受而藏之于庙。其后用兵,

则遣从事以一 少牢 告庙,请其矢,

盛chéng以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之 。

官

名

用羊、猪

各一头祭祀

于庙

天子或诸侯遇出巡、战争

等重大事件而祭告祖庙

第二段(2)

状语后置句

省略句

状语后置句

那

那些

庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,

请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

受矢:藏 遣 告

请矢:盛 负 驱

纳矢:凯旋

矢志

报仇

第三段(1)

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,

入于太庙,还huán矢先王,而告以成功,

其意气之盛shèng,可谓壮哉!

用木匣子装

名词作动词

绳索

古今异义词

捆绑

意气

之盛

事在人为,必得天下!

系燕父子以组

函梁君臣之首

入于太庙还矢

可谓

壮哉

第三段(2)

及仇雠chóu已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,

仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,

至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!

在夜里

名词作状语

向东

名词作状语

仇人

通假字

到了…地步

古今异义词

多么

相对而视

史实回溯

一夫夜呼 乱者四应

庄宗听信伶官谗言,监视战功卓著的大将李嗣源。李嗣源忍无可忍发动兵变。

伶官郭从谦首先响应,率众兵攻皇城,纵火焚烧兴教门,闯入内宫。

乱兵在宫楼上用箭射死了仓皇东出的庄宗。

兵士皇甫晖当时奉命戍瓦桥关,戍期已满,却被留下守贝州,心怀不满,便趁机在夜间发动兵变。

何其衰也!

第三段(3)

岂得之难而失之易欤?

抑本其成败之迹,而皆自于人欤?

《书》曰:“满招损,谦得益。”

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

使…兴盛

使…灭亡

还是

规律

难道

探究

第四段

方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;

及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。

祸患常积于忽微,

而智勇多困于所溺nì,

独伶人也哉!

故

夫

岂

所溺爱的人或物

全

被

围困

极小的事

被

困扰

仅仅

盛衰之理

岂非人事

得天下

908年 23岁 受命继志

913年 28岁 系燕父子以组

923年 38岁 函梁君臣之首

失天下

926年 41岁 身死国灭

一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出

15年

3年

忧劳可以兴国

逸豫可以亡身

【理清文章内容】

总起

提出论点:

盛衰之理,是天命也是人事

分说

正面

后唐庄宗得天下

忧劳可以兴国

分说

反面

后唐庄宗失天下

逸豫可以亡身

总结

得出结论

祸患常积于忽微

智勇多困于所溺

【理清文章层次】

欧阳修写《伶官传》并冠以短序,是为了告诫北宋统治者吸取后唐庄宗李存勖宠信伶人而身死国灭的历史教训,力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

【文章主旨】

研读文本,学习技巧

1、欧阳修写此文的目的?

北宋初期,薛居正编写《五代史》(《旧五代史》),认为王朝的更迭是由于天命所致,欧阳修对此不以为然。他自己动手撰写成了七十四卷的《五代史记》(《新五代史》),以史为鉴,以期引起宋朝统治者的警惕。

借古讽今

讽谏当时北宋王朝的执政者要以史为鉴

《新五代史》问世后,在相当长的一段时间内,薛史不再被世人重视。欧阳修发议论喜欢用“呜呼”。《东皋杂志》的作者说:“神宗问荆公(王安石)‘曾看五代史否?’公对曰‘臣不曾仔细看,但见每篇首必曰呜呼,则事事皆可叹也。’‘余为公真不曾仔细看;若仔细看,必以呜呼为是。’”

北宋王朝建立以后,一直是最大限度地满足大官僚大地主的政治经济利益。“不立田制”,“不抑兼并”,还让他们享有免役、免税等特权。随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化,对劳动人民的榨取便更加残酷。

在尖锐的民族矛盾中,北宋王朝不但不力求振作,为收复燕云十六州和统一全国而斗争,反而忍受耻辱,长期向辽王朝输款纳币,以求维持苟安的局面。在这样的历史背景下,欧阳修通过活生生的李存勖兴亡史,来呼吁“忧劳兴国”,警告“逸豫亡身”,可谓对症下药的。后来的历史事实证明了欧阳修的担忧不无道理。

【背景】

2.作者围绕中心论点展开论证时使用了什么论证方法?

①举例论证。本文论点来自史据,在论证时又重点通过“晋王三矢”这一典型、生动的事例,充分地体现了庄宗的“忧劳”,突出“人事”的作用;再辅之以评论庄宗盛、衰时所涉及的史实,使人对于庄宗的由“盛”而“衰”、由“忧劳”到“逸豫”了然于胸,达到了以材料论证观点的目的。

②对比论证。全文以“盛”“衰”二字贯串始终,从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行层层深入的对比论证。本文的对比论证在总体上着眼于“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系,从中心论点到论据,从论证过程到结论,不论是所用的事例或史实,还是作者抒发的感慨和议论,都是对比性的。

3、对“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论,我们今天应该如何评价?

1.作者的观点是有历史和阶级的局限性的。首先,作者把一个王朝的盛衰兴亡归之于某个国君,这是一种唯心史观。如果根据作者的观点加以推论,似乎统治阶级只要能“谦”而不“满”、“忧劳”而不“逸豫”,封建王朝就会长治久安。实际情况当然不是如此。其次,作者对当时统治阶级加以劝诫,其目的无非是为了巩固封建统治。

2.作者的观点也有其历史进步性的一面。虽然一个王朝的盛衰安危不能完全归结于统治者个人的忧劳或是逸豫,但统治者是骄奢淫逸还是励精图治,这对当时社会是有重大影响的。欧阳修早在北宋前期就把这一点作为重要问题提出,这说明他有一定的政治眼光。另外“忧劳兴国”“逸豫亡身”的历史教训,在今天我们现代化建设的进程中,也有一定的借鉴作用。

4、清人王符曾、沈德潜评价《伶官传序》,都认为关键是“善用抑扬之法”,你能看出文中是怎样使用这种笔法的吗?

①文中采用欲抑先扬的手法。

②第2段叙事语势比较平缓,没有任何议论,但观点寓于叙事之中,以叙事论证论点,与第1段论点中的“盛”和“得天下”相照应。全段叙事属扬,为下文写“抑”张本。

③第3、4两段,先论其“壮”和“盛”,属于“扬”;然后评其“衰”,属于“抑”。文中采用欲抑先扬的手法揭示了盛衰在于人事的道理。

①语言委婉,气势旺盛。

全文从“呜呼”起笔,到“岂独伶人也哉”收尾,一叹再叹,以叹始,以叹终。于反复咏叹中显示委婉的韵致。

在议论的文字中,多用反问句、疑问句,使说理委婉而引人深思;多采用对仗工整的骈句,造成鲜明的对比气势和节奏感;适当运用长句,调节语势,有张有弛。

【语言特点】

②文笔酣畅,波澜起伏。

文章开篇发出嗟叹,提出论点,语势突兀而起;随后叙庄宗成败之事,语势猛升陡降;继而步步紧逼,设疑问、引古语而得出“自然之理”;最后评论庄宗盛衰,语势再升再降,于大起大落之中引出教训,文章于此戛然而止。

对比阅读,拓展延伸。

《过秦论》、《伶官传序》

——对比阅读

两篇史论在写作方法和论述风格上有哪些共同点,又有何不同呢?

01

02

03

04

05

评述历史的角度

表现形式(结构)

表现手法(技巧)

得出结论的方式

语言特点

【评述历史的角度】

比较结果

同:两篇史论都是站在作者所处的时代,评说前朝得失,鉴古观今,从“人事”出发,思考帝王应如何治国。

例如:贾谊身处汉初,为总结历史经验,从中汲取教训,进而采取新的统治政策,以巩固新生的封建政权,写了《过秦论》;欧阳修生当弱宋之际,为总结前朝的兴盛衰亡,以为当朝之诫,警示和提醒统治阶级,革除弊政,使国家走上复兴之路,写了《五代史伶官传序》。

异:《过秦论》通过宏大的历史事件去分析影响王朝更替的因素。《五代史伶官传序》从极细微的角度切入纵说天下大事。

【文章的表现形式】

比较结果

课文学习提示告诉我们:《过秦论》以赋体写史论,《五代史伶官传序》则以散体写史论。

予尝谓贾谊之《过秦》,陆机之《辩亡》,皆赋体也,大抵屈宋以前,以赋为文。——(宋)项安世

所谓“以赋为文”,指的是古文写作中,借用赋体,铺陈、夸张,喜用排比、对偶的写法,打破文章体式。

好不好呢?

席卷天下、包举宇内、囊括四海之意、并吞八荒之心。四者一意,任举其二,似已畅足;多举犹一个孤僧独自行、关门闭户掩柴扉 一样可笑了。——钱钟书《谈艺录》

《五代史伶官传序》中提及李存勖盛极一时和国灭身亡时,只用了非常概要的语言,“故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑”,不像《过秦论》中,极力铺陈、夸张。

说理议论时,更是明确集中。比如,以“呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”这几句统领全文。

【文章的表现手法】

对比:

行文上的先扬后抑。

《过秦论》-“仁义不施而攻守之势异也”。

《五代史伶官传序》-“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”。

层层递进的论证方法。

《过秦论》:陈涉<九国<秦国<秦朝 结局:秦朝<陈涉

《五代史伶官传序》:伶人<燕梁<庄宗 结局:伶人<庄宗

运用对称词语形成对比

《过秦论》:“约从”与“离散”,“成”与“败”,“攻”与“守”……《五代史伶官传序》“人事”与“天命”,“胜”与“衰”,“得”与“失”等对称词语,形成更强烈的反差。

【得出结论的方式】

《过秦论》先叙后议。

这与政论文的常规写法看似不符;核心观点隐而不发,叙而不论,直至文末提出观点

《五代史伶官传序》,叙议结合。

全文围绕主题,时叙时议,叙议结合,反复照应,强化文章的结论。

《过秦论》先叙后议。

第1段,写秦孝公经过商鞅辅佐,变法图强。

第2段,叙述山东诸侯国联合抗秦,最终从散约败,争割地而赂秦。

第3段,写秦始皇统一六国和实施暴政。

第4段,交代陈涉起兵,天下云集响应,秦国最终灭亡。

这与政论文的常规写法看似不符;核心观点隐而不发,叙而不论,直至文末提出观点

《五代史伶官传序》,叙议结合。

第1段,开门见山,提出观点。

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

仅此一句,便能看出《新五代史》写法上的极力突破,然后才是概述庄宗得失天下的史实。

第2段,叙述为主,以叙代议。“三矢”。

第3段,叙议结合。第4段,叙中见议。“故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑”,起句是叙,但叙中见议,再一次回应“人事”。

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

全文围绕主题,时叙时议,叙议结合,反复照应,强化文章的结论。

【语言特点】

相同之处在于:

句式灵动多变,长短交错、整散结合。

在叙述前代衰亡之时,使用的语言极为相近。

《过秦论》:“于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;……据亿丈之城,临不测之渊,以为固”。

《五代史伶官传序》:“至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也……《书》曰:“满招损,谦得益。”忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也”。

《过秦论》:“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应”/“一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者”。

《五代史伶官传序》“一夫夜呼,乱者四应”/“数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑”。

不同之处在于:

《过秦论》文采斐然,辞藻相对华丽。

“有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心”,这一句里,“席卷”“包举”“囊括”“并吞”语意相同,“天下”“宇内”“四海”“八荒”内容一致,采用精彩的同义词铺陈,循环往复地从多个层面立体再现了秦孝公带领秦国逐渐强大的过程。

《五代史伶官传序》的语言相对更为平易,没有诘屈聱牙的措辞,也不堆砌辞藻,卖弄文采,体现了欧阳修文章文从字顺,明白晓畅的特色。

小结

就评述历史的角度而言,两篇文章均立足于本朝,分别总结秦与后唐灭亡之历史教训。但前文着眼于通过重大历史事件揭示朝代更替的原因,后文则从“伶官”这样的微小角度切入,论述国家大事的“兴衰之观”。

就文章的表现形式而言,前者以赋体为文,后者以散体为文。

就文章的表现手法而言,二者皆运用对比。

就得出结论的方式而言,前者先叙后议,后者夹叙夹议。

就语言特点而言,虽然两篇文章句式上皆长短交错、整散结合,但是前一篇文采斐然,后一篇语言相对平易。

作业

1.翻译全文,熟记重点实词及句式。

2. 国家盛衰兴亡,尚且与人事有关,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。那么集体、个人的命运更该与人事紧密相连。忧劳可以使集体不断壮大,使个人事业蒸蒸日上;逸豫则同样可以亡身。请同学们联系实际,写一篇读后感,不少于800字。

伶官传序

欧阳修

选择性必修中册 第一单元

【导入新课】

同学们看过《英雄》这部大片吗?秦始皇是怎样在天下纷乱时统一天下的?为什么他建立的秦王朝很快就土崩瓦解呢?古人是怎样评价秦始皇的?后唐庄宗得天下与失天下的经历与秦的兴亡颇为相似,让我们一起去听听贾谊对秦的评论和欧阳修对后唐的评论,思考他们撰写这些史论的意义之所在。

【学习目标】

1.学会结合具体语境理解词语和特殊句式,丰富文言文语言积累。

2.了解史论的一般写法,把握作者的观点,鉴赏作品的说理艺术。

3.理解史论的劝诫意义,学习作者思考社会现实问题的态度和方法。

功

名

事

业

三

朝

相

道

德

文

章

万

事

师

北宋欧阳修

历仕

仁宗、英宗、神宗

门生

苏洵、苏轼 苏辙、王安石、曾巩

史论 《新五代史》

谥号 文忠

【作者简介】

《新五代史.欧阳修》

秦 汉

三国 魏晋南北朝

隋 唐

五代

宋

元 明 清

后梁、后唐

后晋、后汉、后周(907年至960年)

《五代史》精选史料

春秋笔法

寓含褒贬

《五代史》

北宋初年宰相

薛居正奉诏监修

(繁猥失实)

旧

新

五代(907--960),指唐宋之间的五个朝 代,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时期。在这短短53年间,先后换了四姓十四个国君,篡位、弑君现象屡见不鲜,战乱频繁,后唐庄宗就是被杀的一个。后唐庄宗李存勖称帝后,迷 恋伶人,“常身与俳优(杂耍艺人)杂戏于庭,伶人由此用事”,于是被败政乱国的伶官景进、史 彦琼、郭从谦等人所惑。后叛乱四起,拥有重兵的伶官拒不发兵,而庄宗亲征又告败北,众叛亲离之期,伶官又乘危作乱,用乱箭射死了庄宗

100多年后,欧阳修就此事发表了自己的感慨,写成了《新五代史 伶官传》。《伶官传》中,作者对为庄宗所宠幸并为非作歹、败国乱政的景进、史彦琼、郭从谦等三人予以鞭挞,揭露他们把持朝政,以致后唐朝廷上下离心互相猜忌、祸乱不息的罪恶行径。本文就是欧阳修为《新五代史 伶官传》 所作的序言。

【写作背景】

《伶官传》

景 进

史彦琼

郭从谦

伶:戏子、乐工、艺人

(谐戏、乐舞、杂耍)

李存勖xù

喜演戏

能编曲

建立

后唐

封

伶

官

记叙后唐庄宗所宠幸的伶官乱政误国的史实

对此传评述的史论

序

【解题】

疏通课文,理清层次

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

第一段

推究

中心论点

上天的

命数

人的作为

古今异义词

…的原因

世言晋王之将终也,以三矢shǐ赐庄宗而告之

曰:“梁,吾仇也;燕王吾所立,契qì丹与吾约为

兄弟,而皆背bèi晋以归梁。此三者,吾遗恨也。

与尔三矢, 尔其无忘乃父之志!”

箭

一定

订立盟约结为

遗憾

古今异义词

庄宗父亲李克用

你

第二段(1)

是

判断句

你

此三者,吾(晋王)遗恨也

梁

朱 温

燕 王

多次设计

谋杀晋王

晋

借李克用之力

夺取幽州

却归附朱温

归

背

仇

与李克用结盟

但暗中

与朱温通好

史实回溯

契丹人

庄宗受而藏之于庙。其后用兵,

则遣从事以一 少牢 告庙,请其矢,

盛chéng以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之 。

官

名

用羊、猪

各一头祭祀

于庙

天子或诸侯遇出巡、战争

等重大事件而祭告祖庙

第二段(2)

状语后置句

省略句

状语后置句

那

那些

庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,

请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

受矢:藏 遣 告

请矢:盛 负 驱

纳矢:凯旋

矢志

报仇

第三段(1)

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,

入于太庙,还huán矢先王,而告以成功,

其意气之盛shèng,可谓壮哉!

用木匣子装

名词作动词

绳索

古今异义词

捆绑

意气

之盛

事在人为,必得天下!

系燕父子以组

函梁君臣之首

入于太庙还矢

可谓

壮哉

第三段(2)

及仇雠chóu已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,

仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,

至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!

在夜里

名词作状语

向东

名词作状语

仇人

通假字

到了…地步

古今异义词

多么

相对而视

史实回溯

一夫夜呼 乱者四应

庄宗听信伶官谗言,监视战功卓著的大将李嗣源。李嗣源忍无可忍发动兵变。

伶官郭从谦首先响应,率众兵攻皇城,纵火焚烧兴教门,闯入内宫。

乱兵在宫楼上用箭射死了仓皇东出的庄宗。

兵士皇甫晖当时奉命戍瓦桥关,戍期已满,却被留下守贝州,心怀不满,便趁机在夜间发动兵变。

何其衰也!

第三段(3)

岂得之难而失之易欤?

抑本其成败之迹,而皆自于人欤?

《书》曰:“满招损,谦得益。”

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

使…兴盛

使…灭亡

还是

规律

难道

探究

第四段

方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;

及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。

祸患常积于忽微,

而智勇多困于所溺nì,

独伶人也哉!

故

夫

岂

所溺爱的人或物

全

被

围困

极小的事

被

困扰

仅仅

盛衰之理

岂非人事

得天下

908年 23岁 受命继志

913年 28岁 系燕父子以组

923年 38岁 函梁君臣之首

失天下

926年 41岁 身死国灭

一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出

15年

3年

忧劳可以兴国

逸豫可以亡身

【理清文章内容】

总起

提出论点:

盛衰之理,是天命也是人事

分说

正面

后唐庄宗得天下

忧劳可以兴国

分说

反面

后唐庄宗失天下

逸豫可以亡身

总结

得出结论

祸患常积于忽微

智勇多困于所溺

【理清文章层次】

欧阳修写《伶官传》并冠以短序,是为了告诫北宋统治者吸取后唐庄宗李存勖宠信伶人而身死国灭的历史教训,力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

【文章主旨】

研读文本,学习技巧

1、欧阳修写此文的目的?

北宋初期,薛居正编写《五代史》(《旧五代史》),认为王朝的更迭是由于天命所致,欧阳修对此不以为然。他自己动手撰写成了七十四卷的《五代史记》(《新五代史》),以史为鉴,以期引起宋朝统治者的警惕。

借古讽今

讽谏当时北宋王朝的执政者要以史为鉴

《新五代史》问世后,在相当长的一段时间内,薛史不再被世人重视。欧阳修发议论喜欢用“呜呼”。《东皋杂志》的作者说:“神宗问荆公(王安石)‘曾看五代史否?’公对曰‘臣不曾仔细看,但见每篇首必曰呜呼,则事事皆可叹也。’‘余为公真不曾仔细看;若仔细看,必以呜呼为是。’”

北宋王朝建立以后,一直是最大限度地满足大官僚大地主的政治经济利益。“不立田制”,“不抑兼并”,还让他们享有免役、免税等特权。随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化,对劳动人民的榨取便更加残酷。

在尖锐的民族矛盾中,北宋王朝不但不力求振作,为收复燕云十六州和统一全国而斗争,反而忍受耻辱,长期向辽王朝输款纳币,以求维持苟安的局面。在这样的历史背景下,欧阳修通过活生生的李存勖兴亡史,来呼吁“忧劳兴国”,警告“逸豫亡身”,可谓对症下药的。后来的历史事实证明了欧阳修的担忧不无道理。

【背景】

2.作者围绕中心论点展开论证时使用了什么论证方法?

①举例论证。本文论点来自史据,在论证时又重点通过“晋王三矢”这一典型、生动的事例,充分地体现了庄宗的“忧劳”,突出“人事”的作用;再辅之以评论庄宗盛、衰时所涉及的史实,使人对于庄宗的由“盛”而“衰”、由“忧劳”到“逸豫”了然于胸,达到了以材料论证观点的目的。

②对比论证。全文以“盛”“衰”二字贯串始终,从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行层层深入的对比论证。本文的对比论证在总体上着眼于“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系,从中心论点到论据,从论证过程到结论,不论是所用的事例或史实,还是作者抒发的感慨和议论,都是对比性的。

3、对“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论,我们今天应该如何评价?

1.作者的观点是有历史和阶级的局限性的。首先,作者把一个王朝的盛衰兴亡归之于某个国君,这是一种唯心史观。如果根据作者的观点加以推论,似乎统治阶级只要能“谦”而不“满”、“忧劳”而不“逸豫”,封建王朝就会长治久安。实际情况当然不是如此。其次,作者对当时统治阶级加以劝诫,其目的无非是为了巩固封建统治。

2.作者的观点也有其历史进步性的一面。虽然一个王朝的盛衰安危不能完全归结于统治者个人的忧劳或是逸豫,但统治者是骄奢淫逸还是励精图治,这对当时社会是有重大影响的。欧阳修早在北宋前期就把这一点作为重要问题提出,这说明他有一定的政治眼光。另外“忧劳兴国”“逸豫亡身”的历史教训,在今天我们现代化建设的进程中,也有一定的借鉴作用。

4、清人王符曾、沈德潜评价《伶官传序》,都认为关键是“善用抑扬之法”,你能看出文中是怎样使用这种笔法的吗?

①文中采用欲抑先扬的手法。

②第2段叙事语势比较平缓,没有任何议论,但观点寓于叙事之中,以叙事论证论点,与第1段论点中的“盛”和“得天下”相照应。全段叙事属扬,为下文写“抑”张本。

③第3、4两段,先论其“壮”和“盛”,属于“扬”;然后评其“衰”,属于“抑”。文中采用欲抑先扬的手法揭示了盛衰在于人事的道理。

①语言委婉,气势旺盛。

全文从“呜呼”起笔,到“岂独伶人也哉”收尾,一叹再叹,以叹始,以叹终。于反复咏叹中显示委婉的韵致。

在议论的文字中,多用反问句、疑问句,使说理委婉而引人深思;多采用对仗工整的骈句,造成鲜明的对比气势和节奏感;适当运用长句,调节语势,有张有弛。

【语言特点】

②文笔酣畅,波澜起伏。

文章开篇发出嗟叹,提出论点,语势突兀而起;随后叙庄宗成败之事,语势猛升陡降;继而步步紧逼,设疑问、引古语而得出“自然之理”;最后评论庄宗盛衰,语势再升再降,于大起大落之中引出教训,文章于此戛然而止。

对比阅读,拓展延伸。

《过秦论》、《伶官传序》

——对比阅读

两篇史论在写作方法和论述风格上有哪些共同点,又有何不同呢?

01

02

03

04

05

评述历史的角度

表现形式(结构)

表现手法(技巧)

得出结论的方式

语言特点

【评述历史的角度】

比较结果

同:两篇史论都是站在作者所处的时代,评说前朝得失,鉴古观今,从“人事”出发,思考帝王应如何治国。

例如:贾谊身处汉初,为总结历史经验,从中汲取教训,进而采取新的统治政策,以巩固新生的封建政权,写了《过秦论》;欧阳修生当弱宋之际,为总结前朝的兴盛衰亡,以为当朝之诫,警示和提醒统治阶级,革除弊政,使国家走上复兴之路,写了《五代史伶官传序》。

异:《过秦论》通过宏大的历史事件去分析影响王朝更替的因素。《五代史伶官传序》从极细微的角度切入纵说天下大事。

【文章的表现形式】

比较结果

课文学习提示告诉我们:《过秦论》以赋体写史论,《五代史伶官传序》则以散体写史论。

予尝谓贾谊之《过秦》,陆机之《辩亡》,皆赋体也,大抵屈宋以前,以赋为文。——(宋)项安世

所谓“以赋为文”,指的是古文写作中,借用赋体,铺陈、夸张,喜用排比、对偶的写法,打破文章体式。

好不好呢?

席卷天下、包举宇内、囊括四海之意、并吞八荒之心。四者一意,任举其二,似已畅足;多举犹一个孤僧独自行、关门闭户掩柴扉 一样可笑了。——钱钟书《谈艺录》

《五代史伶官传序》中提及李存勖盛极一时和国灭身亡时,只用了非常概要的语言,“故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑”,不像《过秦论》中,极力铺陈、夸张。

说理议论时,更是明确集中。比如,以“呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”这几句统领全文。

【文章的表现手法】

对比:

行文上的先扬后抑。

《过秦论》-“仁义不施而攻守之势异也”。

《五代史伶官传序》-“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”。

层层递进的论证方法。

《过秦论》:陈涉<九国<秦国<秦朝 结局:秦朝<陈涉

《五代史伶官传序》:伶人<燕梁<庄宗 结局:伶人<庄宗

运用对称词语形成对比

《过秦论》:“约从”与“离散”,“成”与“败”,“攻”与“守”……《五代史伶官传序》“人事”与“天命”,“胜”与“衰”,“得”与“失”等对称词语,形成更强烈的反差。

【得出结论的方式】

《过秦论》先叙后议。

这与政论文的常规写法看似不符;核心观点隐而不发,叙而不论,直至文末提出观点

《五代史伶官传序》,叙议结合。

全文围绕主题,时叙时议,叙议结合,反复照应,强化文章的结论。

《过秦论》先叙后议。

第1段,写秦孝公经过商鞅辅佐,变法图强。

第2段,叙述山东诸侯国联合抗秦,最终从散约败,争割地而赂秦。

第3段,写秦始皇统一六国和实施暴政。

第4段,交代陈涉起兵,天下云集响应,秦国最终灭亡。

这与政论文的常规写法看似不符;核心观点隐而不发,叙而不论,直至文末提出观点

《五代史伶官传序》,叙议结合。

第1段,开门见山,提出观点。

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

仅此一句,便能看出《新五代史》写法上的极力突破,然后才是概述庄宗得失天下的史实。

第2段,叙述为主,以叙代议。“三矢”。

第3段,叙议结合。第4段,叙中见议。“故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑”,起句是叙,但叙中见议,再一次回应“人事”。

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?

全文围绕主题,时叙时议,叙议结合,反复照应,强化文章的结论。

【语言特点】

相同之处在于:

句式灵动多变,长短交错、整散结合。

在叙述前代衰亡之时,使用的语言极为相近。

《过秦论》:“于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;……据亿丈之城,临不测之渊,以为固”。

《五代史伶官传序》:“至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也……《书》曰:“满招损,谦得益。”忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也”。

《过秦论》:“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应”/“一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者”。

《五代史伶官传序》“一夫夜呼,乱者四应”/“数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑”。

不同之处在于:

《过秦论》文采斐然,辞藻相对华丽。

“有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心”,这一句里,“席卷”“包举”“囊括”“并吞”语意相同,“天下”“宇内”“四海”“八荒”内容一致,采用精彩的同义词铺陈,循环往复地从多个层面立体再现了秦孝公带领秦国逐渐强大的过程。

《五代史伶官传序》的语言相对更为平易,没有诘屈聱牙的措辞,也不堆砌辞藻,卖弄文采,体现了欧阳修文章文从字顺,明白晓畅的特色。

小结

就评述历史的角度而言,两篇文章均立足于本朝,分别总结秦与后唐灭亡之历史教训。但前文着眼于通过重大历史事件揭示朝代更替的原因,后文则从“伶官”这样的微小角度切入,论述国家大事的“兴衰之观”。

就文章的表现形式而言,前者以赋体为文,后者以散体为文。

就文章的表现手法而言,二者皆运用对比。

就得出结论的方式而言,前者先叙后议,后者夹叙夹议。

就语言特点而言,虽然两篇文章句式上皆长短交错、整散结合,但是前一篇文采斐然,后一篇语言相对平易。

作业

1.翻译全文,熟记重点实词及句式。

2. 国家盛衰兴亡,尚且与人事有关,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。那么集体、个人的命运更该与人事紧密相连。忧劳可以使集体不断壮大,使个人事业蒸蒸日上;逸豫则同样可以亡身。请同学们联系实际,写一篇读后感,不少于800字。