考试这样考--第4节 地壳变动和火山地震(第2课时) 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 考试这样考--第4节 地壳变动和火山地震(第2课时) 同步练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-10-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第4节地壳变动和火山地震

考试这样考

题型一 地震

角度1:地震的含义

1.下列对地震的理解,正确的一组是( )

①地震是由岩层发生断裂,释放能量,造成地面震动的现象,不会引起火山喷发

②地震是地球释放内能的一种形式

③所有的地震人都能感受到

④地震发生时,人们先感到左右晃动,然后是上下抖动

A.①③ B.②③ C.②④ D.②

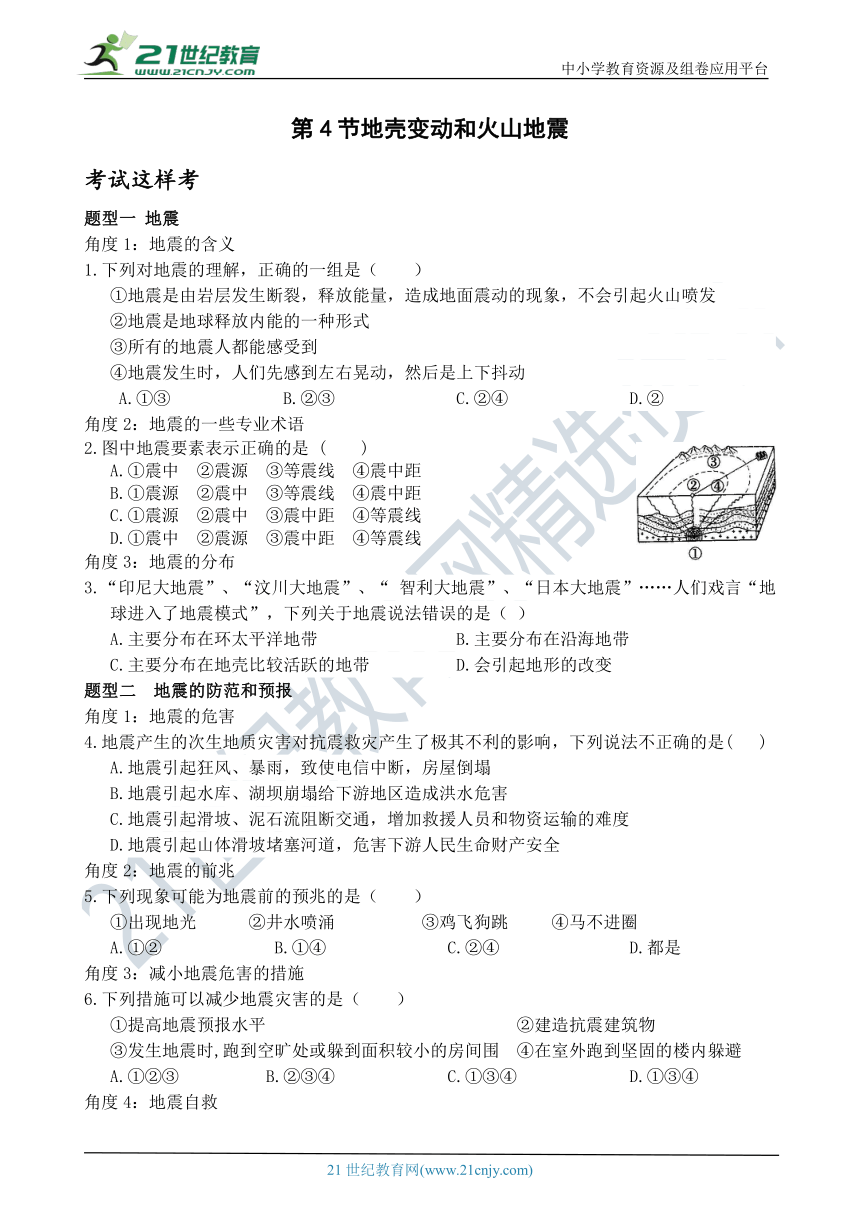

角度2:地震的一些专业术语

2.图中地震要素表示正确的是 ( )

A.①震中 ②震源 ③等震线 ④震中距

B.①震源 ②震中 ③等震线 ④震中距

C.①震源 ②震中 ③震中距 ④等震线

D.①震中 ②震源 ③震中距 ④等震线

角度3:地震的分布

3.“印尼大地震”、“汶川大地震”、“ 智利大地震”、“日本大地震”……人们戏言“地

球进入了地震模式”,下列关于地震说法错误的是( )

A.主要分布在环太平洋地带 B.主要分布在沿海地带

C.主要分布在地壳比较活跃的地带 D.会引起地形的改变

题型二 地震的防范和预报

角度1:地震的危害

4.地震产生的次生地质灾害对抗震救灾产生了极其不利的影响,下列说法不正确的是( )

A.地震引起狂风、暴雨,致使电信中断,房屋倒塌

B.地震引起水库、湖坝崩塌给下游地区造成洪水危害

C.地震引起滑坡、泥石流阻断交通,增加救援人员和物资运输的难度

D.地震引起山体滑坡堵塞河道,危害下游人民生命财产安全

角度2:地震的前兆

5.下列现象可能为地震前的预兆的是( )

①出现地光 ②井水喷涌 ③鸡飞狗跳 ④马不进圈

A.①② B.①④ C.②④ D.都是

角度3:减小地震危害的措施

6.下列措施可以减少地震灾害的是( )

①提高地震预报水平 ②建造抗震建筑物

③发生地震时,跑到空旷处或躲到面积较小的房间围 ④在室外跑到坚固的楼内躲避

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①③④

角度4:地震自救

7.当地震发生时,下列措施不合理的是( )

A.躲在大树或高达建筑下面 B.蹲在桌子及床旁边

C.在高层就躲在厕所或小开间 D.在平房就直接跑到空旷的地方

能力提升训练

1.下列关于地震的叙述,正确的是( )

A.震源越深,震级越大 B.震源越浅,震级越大

C.震中距越大,对地面的破坏越大 D.震中距越小,对地面的破坏越大

2.日本的传统民居,多用质地比较轻的材料建筑,其目的是( )

A.便于拆除 B.少占建筑用地 C.减少地震造成的人员伤亡 D.居住更加舒适

3.现代科学家在地震研究上能够做到的是( )

A.地震的准确测量 B.地震的准确预报

C.都仅局限于张衡的水平 D.掌握地震的发生和分布规律,并作出精确预报

4.火山和地震的相同之处是 ( )

①地球内部能量的剧烈释放; ②多发生在地壳比较活动的地带;

③是地球内部力量和外部力量共同作用的结果; ④是地球外部力量作用的结果

A.①④ B.①② C.②④ D.②③

5.据统计,2018年全球共发生6级以上地震119次,与2017年相比,地震活动明显增强。下列

关于地震的认识,正确的是( )

A.地震带均匀分布在全球各处 B.地震是地壳运动的表现形式之一

C.发生地震时迅速进入室内抢运物品 D.现在已经能对地震作出及时、准确的预报

6.下列有关地壳运动的说法,错误的是( )

A.地壳运动有时表现得十分激烈,有时却十分缓慢,难以被人察觉

B.意大利那不勒斯海岸三根大理石柱的升降可以有力地证明地壳是在运动的

C.火山和地震都是一种自然现象,它是地壳运动的表现形式

D.火山、地震都是地球内部能量的剧烈释放,其内部能量主要来自太阳辐射

7.请回答下列有关地震的问题。

(1)地震是由于地壳岩石在地球 的作用下,发生 而引起的震动现象。

(2)地震发生前是有预兆的,民间流传着一些预报地震的方法。如果你遇到下列异常现

象,可以作为地震来临信号的是 (多选,填字母)。

A.井水喷涌 B.铁树开花 C.下酸雨 D.出现地光

(3)下列关于地震的说法,正确的是 (填字母)。

A.地震的发生和人类活动关系密切

B.大部分地震我们都能感知,所以我们对地震的认识很深

C.目前人类可以预测大部分地震

D.震级越高,地震释放的能量越大,影响也越大

8.每年5月12日是汶川地震纪念日。

(1)从地震带分布角度分析,四川省位于 一带,容易发生地震。

(2)汶川(310N,1030E)位于北京(400N,1160E)的 方向。

(3)图为地球内部三层结构示意图,A处为汶川地震震源所在的位置,A处位于

地球的 。

参考答案

考试这样考

1.D 2.C 3.B 4.A 5.D 6.A 7.A

能力提升训练

1.D 2.C 3.A 4.B 5.B 6.D

7.(1)内力 断裂或错位 (2)AD (3)D

8.(1)地中海—喜马拉雅山 (2)西南 (3)地壳

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第4节地壳变动和火山地震

考试这样考

题型一 地震

角度1:地震的含义

1.下列对地震的理解,正确的一组是( )

①地震是由岩层发生断裂,释放能量,造成地面震动的现象,不会引起火山喷发

②地震是地球释放内能的一种形式

③所有的地震人都能感受到

④地震发生时,人们先感到左右晃动,然后是上下抖动

A.①③ B.②③ C.②④ D.②

角度2:地震的一些专业术语

2.图中地震要素表示正确的是 ( )

A.①震中 ②震源 ③等震线 ④震中距

B.①震源 ②震中 ③等震线 ④震中距

C.①震源 ②震中 ③震中距 ④等震线

D.①震中 ②震源 ③震中距 ④等震线

角度3:地震的分布

3.“印尼大地震”、“汶川大地震”、“ 智利大地震”、“日本大地震”……人们戏言“地

球进入了地震模式”,下列关于地震说法错误的是( )

A.主要分布在环太平洋地带 B.主要分布在沿海地带

C.主要分布在地壳比较活跃的地带 D.会引起地形的改变

题型二 地震的防范和预报

角度1:地震的危害

4.地震产生的次生地质灾害对抗震救灾产生了极其不利的影响,下列说法不正确的是( )

A.地震引起狂风、暴雨,致使电信中断,房屋倒塌

B.地震引起水库、湖坝崩塌给下游地区造成洪水危害

C.地震引起滑坡、泥石流阻断交通,增加救援人员和物资运输的难度

D.地震引起山体滑坡堵塞河道,危害下游人民生命财产安全

角度2:地震的前兆

5.下列现象可能为地震前的预兆的是( )

①出现地光 ②井水喷涌 ③鸡飞狗跳 ④马不进圈

A.①② B.①④ C.②④ D.都是

角度3:减小地震危害的措施

6.下列措施可以减少地震灾害的是( )

①提高地震预报水平 ②建造抗震建筑物

③发生地震时,跑到空旷处或躲到面积较小的房间围 ④在室外跑到坚固的楼内躲避

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①③④

角度4:地震自救

7.当地震发生时,下列措施不合理的是( )

A.躲在大树或高达建筑下面 B.蹲在桌子及床旁边

C.在高层就躲在厕所或小开间 D.在平房就直接跑到空旷的地方

能力提升训练

1.下列关于地震的叙述,正确的是( )

A.震源越深,震级越大 B.震源越浅,震级越大

C.震中距越大,对地面的破坏越大 D.震中距越小,对地面的破坏越大

2.日本的传统民居,多用质地比较轻的材料建筑,其目的是( )

A.便于拆除 B.少占建筑用地 C.减少地震造成的人员伤亡 D.居住更加舒适

3.现代科学家在地震研究上能够做到的是( )

A.地震的准确测量 B.地震的准确预报

C.都仅局限于张衡的水平 D.掌握地震的发生和分布规律,并作出精确预报

4.火山和地震的相同之处是 ( )

①地球内部能量的剧烈释放; ②多发生在地壳比较活动的地带;

③是地球内部力量和外部力量共同作用的结果; ④是地球外部力量作用的结果

A.①④ B.①② C.②④ D.②③

5.据统计,2018年全球共发生6级以上地震119次,与2017年相比,地震活动明显增强。下列

关于地震的认识,正确的是( )

A.地震带均匀分布在全球各处 B.地震是地壳运动的表现形式之一

C.发生地震时迅速进入室内抢运物品 D.现在已经能对地震作出及时、准确的预报

6.下列有关地壳运动的说法,错误的是( )

A.地壳运动有时表现得十分激烈,有时却十分缓慢,难以被人察觉

B.意大利那不勒斯海岸三根大理石柱的升降可以有力地证明地壳是在运动的

C.火山和地震都是一种自然现象,它是地壳运动的表现形式

D.火山、地震都是地球内部能量的剧烈释放,其内部能量主要来自太阳辐射

7.请回答下列有关地震的问题。

(1)地震是由于地壳岩石在地球 的作用下,发生 而引起的震动现象。

(2)地震发生前是有预兆的,民间流传着一些预报地震的方法。如果你遇到下列异常现

象,可以作为地震来临信号的是 (多选,填字母)。

A.井水喷涌 B.铁树开花 C.下酸雨 D.出现地光

(3)下列关于地震的说法,正确的是 (填字母)。

A.地震的发生和人类活动关系密切

B.大部分地震我们都能感知,所以我们对地震的认识很深

C.目前人类可以预测大部分地震

D.震级越高,地震释放的能量越大,影响也越大

8.每年5月12日是汶川地震纪念日。

(1)从地震带分布角度分析,四川省位于 一带,容易发生地震。

(2)汶川(310N,1030E)位于北京(400N,1160E)的 方向。

(3)图为地球内部三层结构示意图,A处为汶川地震震源所在的位置,A处位于

地球的 。

参考答案

考试这样考

1.D 2.C 3.B 4.A 5.D 6.A 7.A

能力提升训练

1.D 2.C 3.A 4.B 5.B 6.D

7.(1)内力 断裂或错位 (2)AD (3)D

8.(1)地中海—喜马拉雅山 (2)西南 (3)地壳

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化