华师大版科学九上化学部分基础练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 华师大版科学九上化学部分基础练习(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-10-24 14:06:48 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

九上1-4章化学基础练习

一.选择题

1.《人民日报》评价“杂交水稻之父”袁隆平院士:“一稻济世,万家粮足”,水稻中富含的淀粉属于营养素的( )

A.糖类 B.蛋白质 C.维生素 D.无机盐

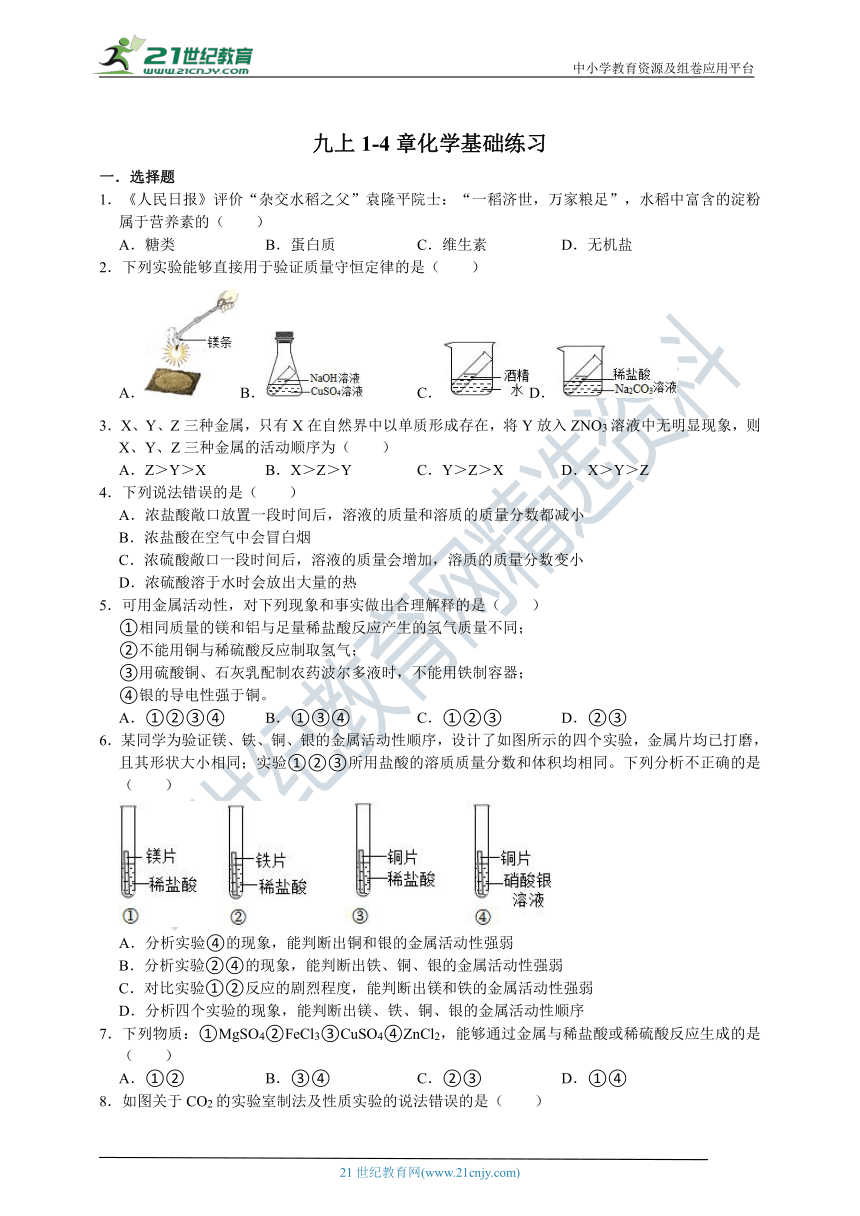

2.下列实验能够直接用于验证质量守恒定律的是( )

A.B. C.D.

3.X、Y、Z三种金属,只有X在自然界中以单质形成存在,将Y放入ZNO3溶液中无明显现象,则X、Y、Z三种金属的活动顺序为( )

A.Z>Y>X B.X>Z>Y C.Y>Z>X D.X>Y>Z

4.下列说法错误的是( )

A.浓盐酸敞口放置一段时间后,溶液的质量和溶质的质量分数都减小

B.浓盐酸在空气中会冒白烟

C.浓硫酸敞口一段时间后,溶液的质量会增加,溶质的质量分数变小

D.浓硫酸溶于水时会放出大量的热

5.可用金属活动性,对下列现象和事实做出合理解释的是( )

①相同质量的镁和铝与足量稀盐酸反应产生的氢气质量不同;

②不能用铜与稀硫酸反应制取氢气;

③用硫酸铜、石灰乳配制农药波尔多液时,不能用铁制容器;

④银的导电性强于铜。

A.①②③④ B.①③④ C.①②③ D.②③

6.某同学为验证镁、铁、铜、银的金属活动性顺序,设计了如图所示的四个实验,金属片均已打磨,且其形状大小相同;实验①②③所用盐酸的溶质质量分数和体积均相同。下列分析不正确的是( )

A.分析实验④的现象,能判断出铜和银的金属活动性强弱

B.分析实验②④的现象,能判断出铁、铜、银的金属活动性强弱

C.对比实验①②反应的剧烈程度,能判断出镁和铁的金属活动性强弱

D.分析四个实验的现象,能判断出镁、铁、铜、银的金属活动性顺序

7.下列物质:①MgSO4②FeCl3③CuSO4④ZnCl2,能够通过金属与稀盐酸或稀硫酸反应生成的是( )

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

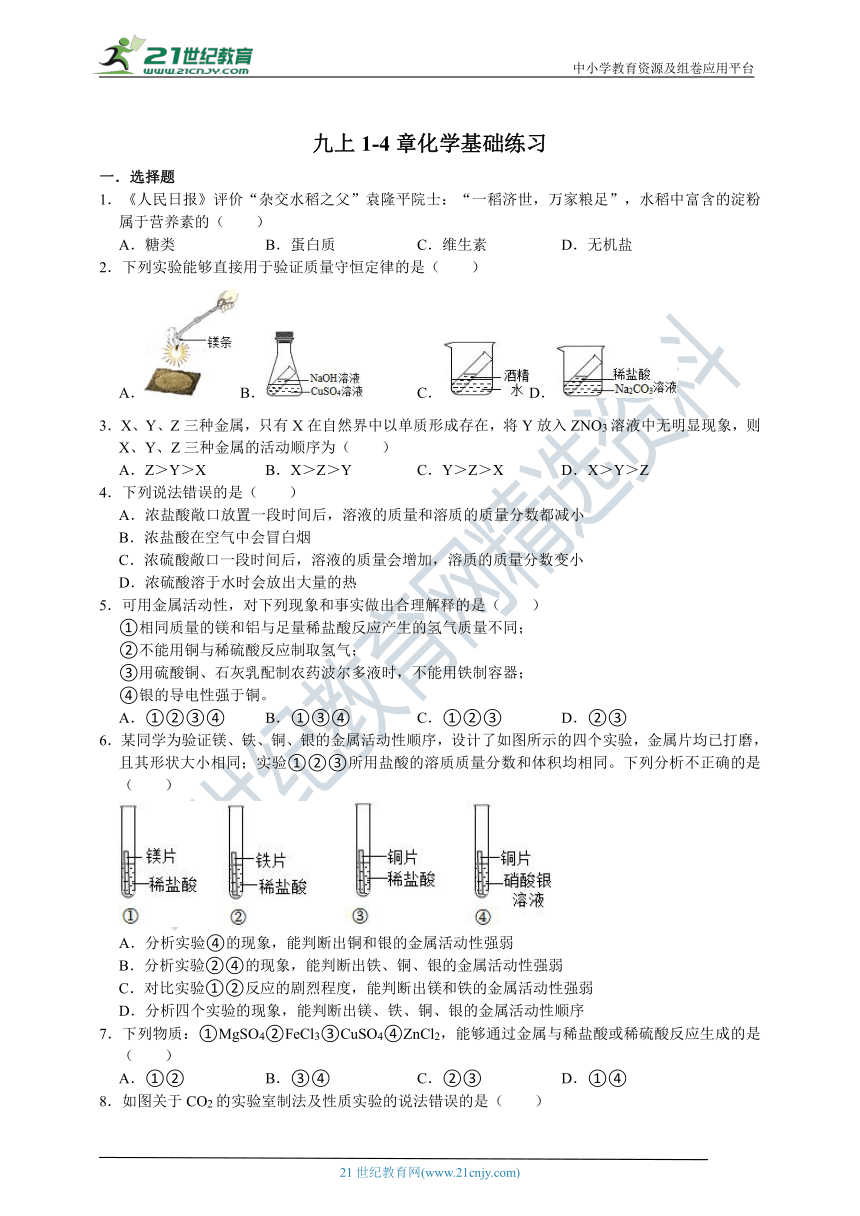

8.如图关于CO2的实验室制法及性质实验的说法错误的是( )

A.实验药品 B.发生装置

C.收集装置 D.密度验证

9.某如图所示实验,要使装置中的小气球鼓起来,则使用的固体和液体不可能是( )

A.Zn和稀H2SO4 B.石灰石和稀HCl

C.NaOH固体和水 D.Fe2O3和水

10.在①金属锌②氧化铁③氯化钡溶液④氢氧化铜四种物质中,跟稀硫酸、稀盐酸都能发生反应且反应中表现了“酸的通性”的组合是( )

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

11.胃酸的主要成分是盐酸。下列是某些药物的主要成分,其中不能用来治疗胃酸过多的是( )

A.Mg(OH)2 B.Al(OH)3 C.MgCO3 D.FeSO4

12.化学实验现象千姿百态。下列实验过程中没有出现颜色变化的是( )

A.稀盐酸除去铁锈 B.硫在氧气中燃烧

C.向氯化钠溶液中滴加酚酞试液 D.将活性炭加入红墨水中

13.乙醇不完全燃烧时产生CO、CO2和H2O。依据下表数据分析得出的结论中,正确的是( )

物质 乙醇 氧气 二氧化碳 水 一氧化碳

反应前质量/g 6.6 8.8 0 0 0

反应后质量/g 2 0 6.6 5.4 a

A.表中的a值为2.4

B.生成的CO和CO2分子个数比为1:3

C.参加反应的乙醇和氧气的质量比为3:4

D.在化学反应前后碳元素质量不一定相等

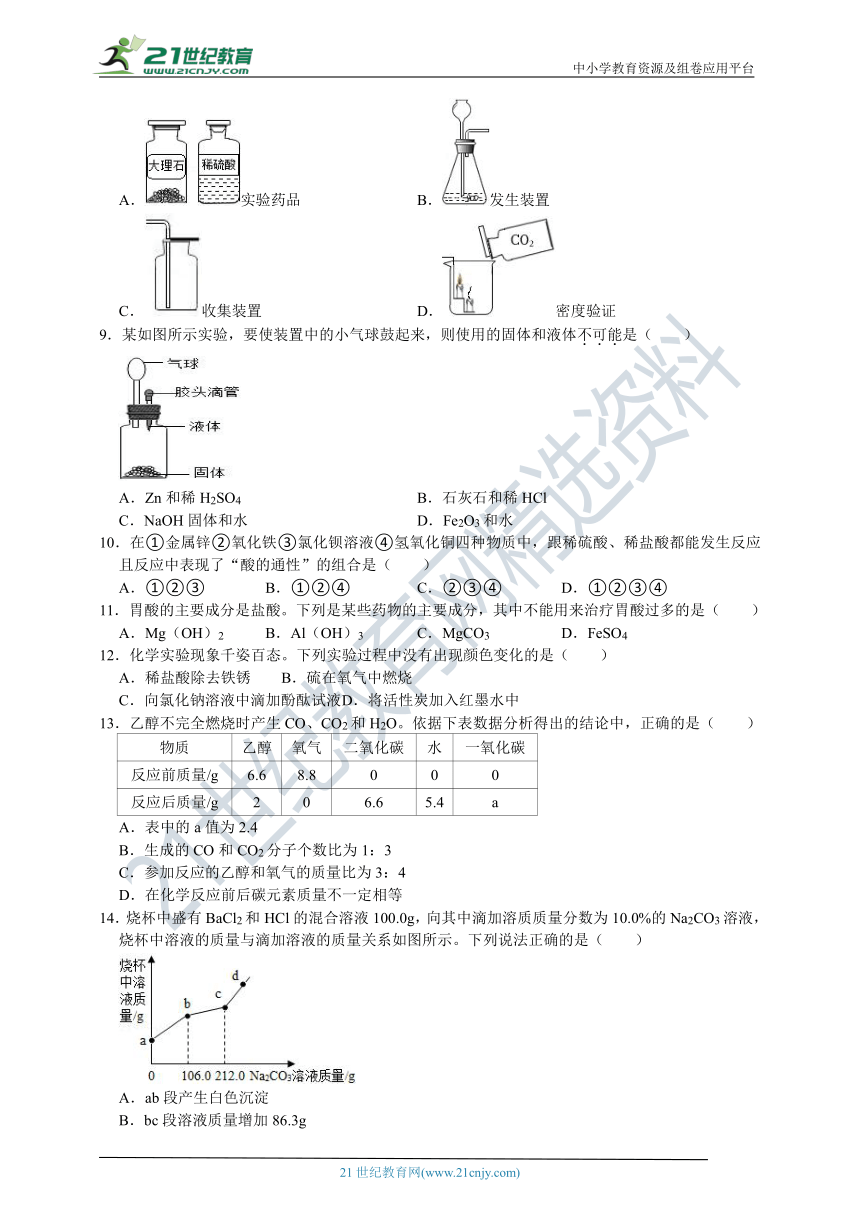

14.烧杯中盛有BaCl2和HCl的混合溶液100.0g,向其中滴加溶质质量分数为10.0%的Na2CO3溶液,烧杯中溶液的质量与滴加溶液的质量关系如图所示。下列说法正确的是( )

A.ab段产生白色沉淀

B.bc段溶液质量增加86.3g

C.c点对应溶液的溶质为Na2CO3

D.向d点溶液中滴加酚酞试液,溶液显无色

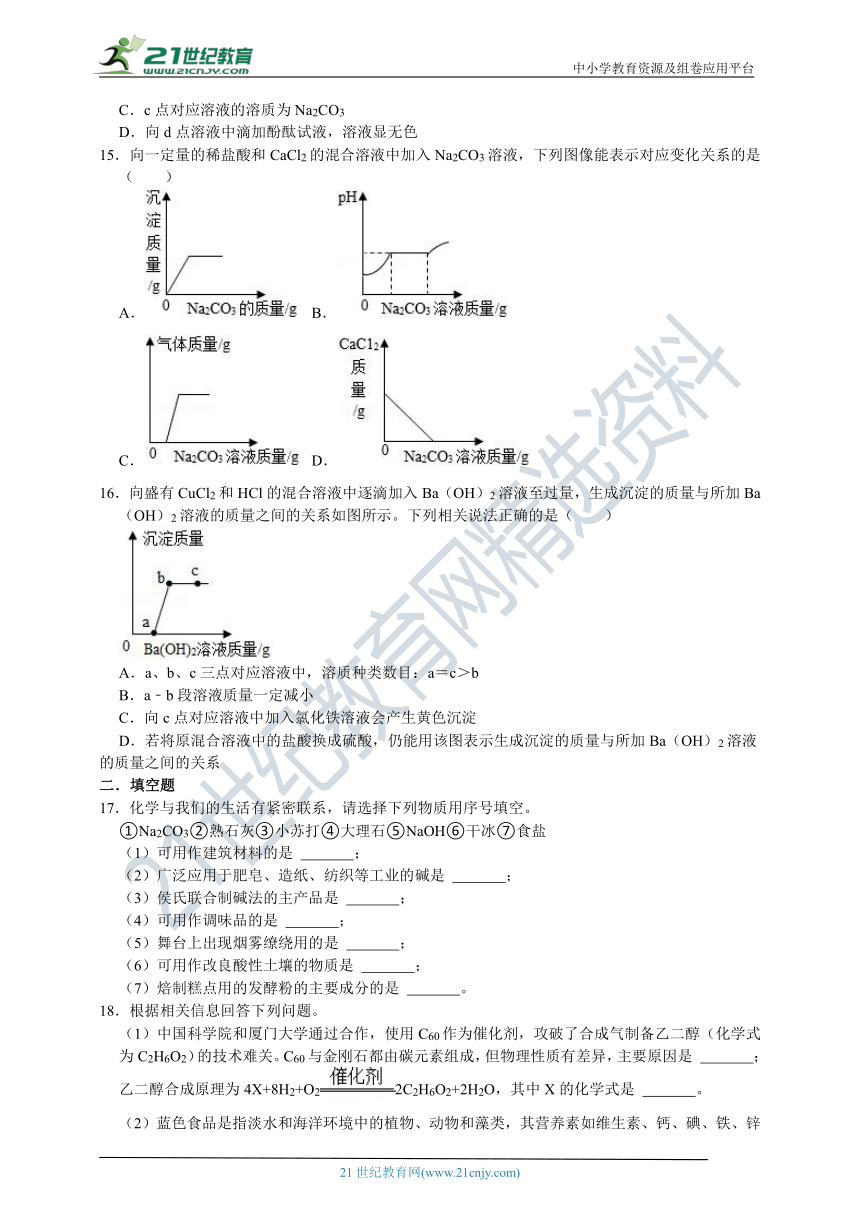

15.向一定量的稀盐酸和CaCl2的混合溶液中加入Na2CO3溶液,下列图像能表示对应变化关系的是( )

A. B.

C. D.

16.向盛有CuCl2和HCl的混合溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至过量,生成沉淀的质量与所加Ba(OH)2溶液的质量之间的关系如图所示。下列相关说法正确的是( )

A.a、b、c三点对应溶液中,溶质种类数目:a=c>b

B.a﹣b段溶液质量一定减小

C.向c点对应溶液中加入氯化铁溶液会产生黄色沉淀

D.若将原混合溶液中的盐酸换成硫酸,仍能用该图表示生成沉淀的质量与所加Ba(OH)2溶液的质量之间的关系

二.填空题

17.化学与我们的生活有紧密联系,请选择下列物质用序号填空。

①Na2CO3②熟石灰③小苏打④大理石⑤NaOH⑥干冰⑦食盐

(1)可用作建筑材料的是 ;

(2)广泛应用于肥皂、造纸、纺织等工业的碱是 ;

(3)侯氏联合制碱法的主产品是 ;

(4)可用作调味品的是 ;

(5)舞台上出现烟雾缭绕用的是 ;

(6)可用作改良酸性土壤的物质是 ;

(7)焙制糕点用的发酵粉的主要成分的是 。

18.根据相关信息回答下列问题。

(1)中国科学院和厦门大学通过合作,使用C60作为催化剂,攻破了合成气制备乙二醇(化学式为C2H6O2)的技术难关。C60与金刚石都由碳元素组成,但物理性质有差异,主要原因是 ;乙二醇合成原理为4X+8H2+O22C2H6O2+2H2O,其中X的化学式是 。

(2)蓝色食品是指淡水和海洋环境中的植物、动物和藻类,其营养素如维生素、钙、碘、铁、锌的含量的平均值比牛肉、羊肉、鸡肉或猪肉更高。营养素“钙、碘、铁、锌”指的是 (选填“分子”、“原子”、“元素”或“单质”);蓝色食品金枪鱼主要提供的营养素是 。

(3)向水球内注入蓝色颜料后,将一颗泡腾片放进水球内,水球内产生气体,逐渐将水球充满,美轮美奂。注入蓝色颜料后,水球变蓝,请从微观角度解释其原因: 。

19.钢铁的生产和使用是人类文明和社会进步的一个重要标志。回答下列问题:

(1)赤铁矿(主要成分是Fe2O3)可用于炼铁。Fe2O3中铁、氧元素质量比为 ;

(2)钢是一种铁合金。钢和纯铁相比硬度较大的是 ;

(3)将打磨后的铁丝放入硫酸铜溶液中,铁丝表面有红色物质生成,说明铁比铜的金属活动性 (填“强”或“弱”)。

20.检验是否患有糖尿病的方法如下:

(1)在试管中加入2毫升10%的氢氧化钠溶液,滴加5%的硫酸铜溶液4﹣5滴,混匀,你看到的现象是 。

(2)立即加入病人的尿样,在酒精灯上加热煮沸,如出现 现象,则表明尿中含有葡萄糖。证明此病人患有糖尿病,反之则没有。

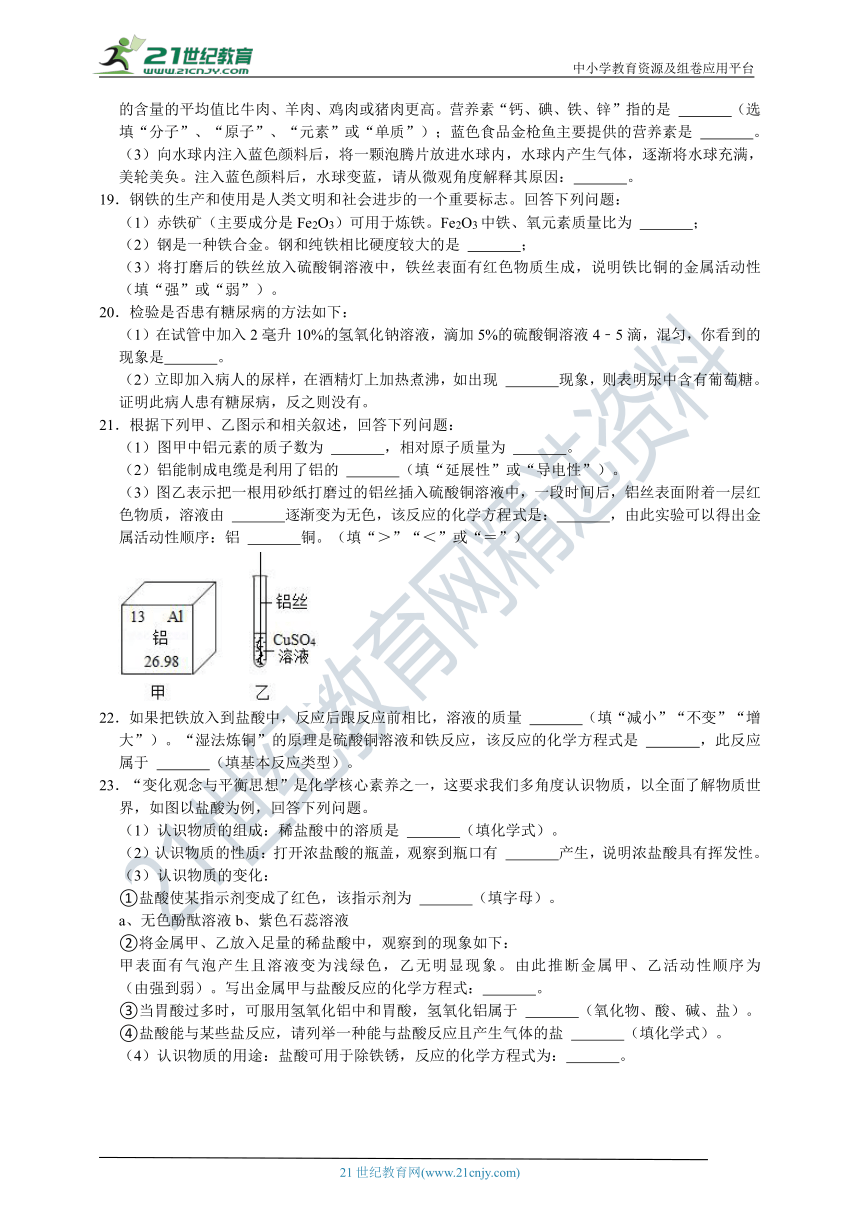

21.根据下列甲、乙图示和相关叙述,回答下列问题:

(1)图甲中铝元素的质子数为 ,相对原子质量为 。

(2)铝能制成电缆是利用了铝的 (填“延展性”或“导电性”)。

(3)图乙表示把一根用砂纸打磨过的铝丝插入硫酸铜溶液中,一段时间后,铝丝表面附着一层红色物质,溶液由 逐渐变为无色,该反应的化学方程式是: ,由此实验可以得出金属活动性顺序:铝 铜。(填“>”“<”或“=”)

22.如果把铁放入到盐酸中,反应后跟反应前相比,溶液的质量 (填“减小”“不变”“增大”)。“湿法炼铜”的原理是硫酸铜溶液和铁反应,该反应的化学方程式是 ,此反应属于 (填基本反应类型)。

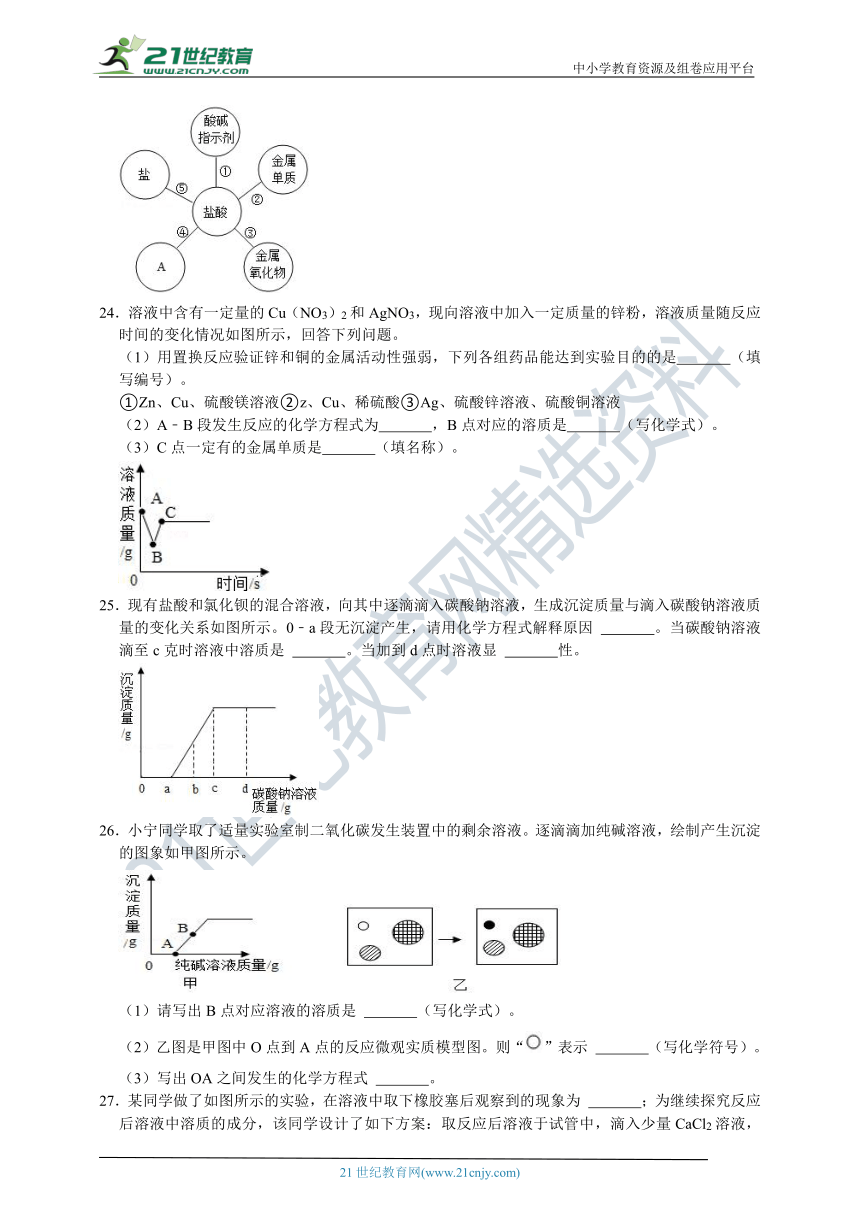

23.“变化观念与平衡思想”是化学核心素养之一,这要求我们多角度认识物质,以全面了解物质世界,如图以盐酸为例,回答下列问题。

(1)认识物质的组成:稀盐酸中的溶质是 (填化学式)。

(2)认识物质的性质:打开浓盐酸的瓶盖,观察到瓶口有 产生,说明浓盐酸具有挥发性。

(3)认识物质的变化:

①盐酸使某指示剂变成了红色,该指示剂为 (填字母)。

a、无色酚酞溶液b、紫色石蕊溶液

②将金属甲、乙放入足量的稀盐酸中,观察到的现象如下:

甲表面有气泡产生且溶液变为浅绿色,乙无明显现象。由此推断金属甲、乙活动性顺序为 (由强到弱)。写出金属甲与盐酸反应的化学方程式: 。

③当胃酸过多时,可服用氢氧化铝中和胃酸,氢氧化铝属于 (氧化物、酸、碱、盐)。

④盐酸能与某些盐反应,请列举一种能与盐酸反应且产生气体的盐 (填化学式)。

(4)认识物质的用途:盐酸可用于除铁锈,反应的化学方程式为: 。

24.溶液中含有一定量的Cu(NO3)2和AgNO3,现向溶液中加入一定质量的锌粉,溶液质量随反应时间的变化情况如图所示,回答下列问题。

(1)用置换反应验证锌和铜的金属活动性强弱,下列各组药品能达到实验目的的是 (填写编号)。

①Zn、Cu、硫酸镁溶液②z、Cu、稀硫酸③Ag、硫酸锌溶液、硫酸铜溶液

(2)A﹣B段发生反应的化学方程式为 ,B点对应的溶质是 (写化学式)。

(3)C点一定有的金属单质是 (填名称)。

25.现有盐酸和氯化钡的混合溶液,向其中逐滴滴入碳酸钠溶液,生成沉淀质量与滴入碳酸钠溶液质量的变化关系如图所示。0﹣a段无沉淀产生,请用化学方程式解释原因 。当碳酸钠溶液滴至c克时溶液中溶质是 。当加到d点时溶液显 性。

26.小宁同学取了适量实验室制二氧化碳发生装置中的剩余溶液。逐滴滴加纯碱溶液,绘制产生沉淀的图象如甲图所示。

(1)请写出B点对应溶液的溶质是 (写化学式)。

(2)乙图是甲图中O点到A点的反应微观实质模型图。则“”表示 (写化学符号)。

(3)写出OA之间发生的化学方程式 。

27.某同学做了如图所示的实验,在溶液中取下橡胶塞后观察到的现象为 ;为继续探究反应后溶液中溶质的成分,该同学设计了如下方案:取反应后溶液于试管中,滴入少量CaCl2溶液,静置,向上层清液中滴加紫色石蕊溶液,若溶液变蓝,则反应后溶液的溶质为Na2CO3和NaOH。该方案是否正确? ,请说明理由: 。

三.实验题

28.某同学计划利用如图所示的A、B、C三个装置来完成二氧化碳的制取与检验。请回答下列问题:

(1)图中编号仪器的名称是:① ;② 。

(2)装置C中的溶液是 (填名称)。

(3)整套装置连接的正确顺序为 (填导管口的字母)。

(4)装置A中发生的反应的化学方程式为 。

(5)该同学将12g小石子(主要成分是碳酸钙)放入烧杯中,然后向烧杯中加入足量的稀盐酸(杂质不参加反应)。反应开始时,烧杯及所盛物质的总质量为300.0g。实验数据记录如下表所示:

反应时间/min 0 4 8 12 16 20

烧杯及所盛物质的总量/克 300.0 299.0 296.5 295.6 m 295.6

①m的值为 。

②产生二氧化碳气体的质量为 g。

29.学习小组同学用如图装置进行实验。打开分液漏斗的活塞,将NaOH浓溶液加入锥形瓶A中,关闭活塞,打开弹簧夹,观察到B中溶液倒吸进入锥形瓶A中,烧杯B中液面降低。

(1)写出CO2与NaOH溶液发生反应的化学方程式 。

(2)若X是一种碱,锥形瓶A中产生白色沉淀,X化学式可能是 (只写一种)。

(3)小明同学用的X若是CaCl2溶液,为了验证反应后A中溶质的成分,小明同学又分别做了以下两组实验:

①取少量A中溶液,测其pH,pH>7

②取少量A中溶液,向其中加入CaCl2溶液,无明显现象,再测其pH,pH>7

查阅资料可知CaCl2溶液呈中性。

以上两组实验事实中,能说明A中溶液一定含有NaOH的是 (填序号)。若X是CaCl2,则A中产生的现象是 ,反应化学方程式为 。

(4)若X是稀盐酸,并且足量的进入锥形瓶A中,则锥形瓶A中产生的现象是 ,该反应的化学方程式为 。

四.计算题

30.为测定金属镁和硫酸镁的固体混合物中镁元素的质量分数,先称取混合物10g,放入一个干净的烧杯中,然后取一定溶质质量分数的稀硫酸75g,平均分成五次加入其中,充分振荡,实验所得数据见表:

第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

加入稀硫酸的质量/g 15 15 15 15 15

生成氢气的总质量/g 0.12 x 0.36 0.4 0.4

(1)表中x= 。

(2)金属镁完全反应是第 次。

(3)求固体混合物中镁元素的质量分数(写出计算过程,结果精确到0.1%)。

(4)已知图中纵坐标为某单质,请画出该单质的质量随加入稀硫酸质量的变化图象(标出必要的数据)。

31.纯碱可用于造纸、玻璃生产等领域。纯碱产品中常含有少量的氯化钠杂质,某兴趣小组的同学为测定某品牌纯碱样品中碳酸钠的质量分数,设计了如图方案并进行实验。

(1)滤液B中含有的阳离子有 (填化学符号)。

(2)若沉淀不经过操作b会使测定结果 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

(3)根据以上数据计算该样品中碳酸钠的质量分数(写出计算过程,结果精确至0.1%)。

32.侯氏制碱法得到的纯碱中常含有少量氯化钠杂质,化验员要测定每批次产品中纯碱的纯度。取27g纯碱样品,平均分成五份依次加入到盛有100g稀盐酸的锥形瓶中(锥形瓶的质量为50g),充分反应后进行称量(如图),得到的实验数据如下表:

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

加入纯碱样品的质量/g 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

电子天平的示数/g 153.2 156.4 159.6 165.0 170.4

(1)将全部纯碱样品加入100g稀盐酸中充分反应后,最终生成二氧化碳的质量是 g。

(2)通过第一次实验的数据,求出样品中碳酸钠的质量分数。(计算结果精确到0.1%)

(3)按照该实验装置进行实验,测得碳酸钠质量分数偏大,可能的原因是 。

A.水分蒸发 B.锥形瓶中有二氧化碳气体残留

C.盐酸挥发 D.加入稀盐酸中的纯碱样品过量

参考答案与试题解析

一.选择题(共16小题)

1.《人民日报》评价“杂交水稻之父”袁隆平院士:“一稻济世,万家粮足”,水稻中富含的淀粉属于营养素的( )

A.糖类 B.蛋白质 C.维生素 D.无机盐

解:水稻中富含淀粉,淀粉属于营养素中的糖类。

故选:A。

2.下列实验能够直接用于验证质量守恒定律的是( )

A. B.

C. D.

解:A、镁燃烧有气体参加,没有在密闭容器中进行,故不可以用于质量守恒定律的验证,故A错误;

B、氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,可以用于质量守恒定律的验证,故B正确;

C、该实验没有发生化学反应,故不能用于质量守恒定律的验证,故C错误;

D、碳酸钠和盐酸反应生成二氧化碳气体,该反应有气体生成,没有在密闭容器中进行,故不能用于质量守恒定律的验证,故D错误;

故选:B。

3.X、Y、Z三种金属,只有X在自然界中以单质形成存在,将Y放入ZNO3溶液中无明显现象,则X、Y、Z三种金属的活动顺序为( )

A.Z>Y>X B.X>Z>Y C.Y>Z>X D.X>Y>Z

解:X、Y、Z三种金属,只有X在自然界中以单质形成存在,说明X的金属活动性最弱。

将Y放入ZNO3溶液中无明显现象,说明Z比Y活泼。

则X、Y、Z三种金属的活动顺序为Z>Y>X。

故选:A。

4.下列说法错误的是( )

A.浓盐酸敞口放置一段时间后,溶液的质量和溶质的质量分数都减小

B.浓盐酸在空气中会冒白烟

C.浓硫酸敞口一段时间后,溶液的质量会增加,溶质的质量分数变小

D.浓硫酸溶于水时会放出大量的热

解:A、浓盐酸具有挥发性,敞口放置在空气中的浓盐酸会挥发出氯化氢气体,从而导致溶质的质量变小,溶质质量分数会变小,说法正确;

B、浓盐酸具有挥发性,敞口放置在空气中的浓盐酸挥发出来的氯化氢气体能与空气中的水蒸气结合成盐酸小液滴,瓶口会出现白雾,说法错误;

C、浓硫酸具有吸水性,敞口放置在空气中的浓硫酸,过一段时间后溶液的质量变大,溶质质量分数会变小,C说法正确。

D、浓硫酸溶于水放出大量的热,说法正确。

故选:B。

5.可用金属活动性,对下列现象和事实做出合理解释的是( )

①相同质量的镁和铝与足量稀盐酸反应产生的氢气质量不同;

②不能用铜与稀硫酸反应制取氢气;

③用硫酸铜、石灰乳配制农药波尔多液时,不能用铁制容器;

④银的导电性强于铜。

A.①②③④ B.①③④ C.①②③ D.②③

解:①根据金属镁和铝分别与盐酸反应产生的氢气质量不同,但是与金属镁和铝的活动性无关。

②铜活动性排在氢后,不与酸反应,不能用铜与稀硫酸反应制取氢气。

③由于铁的活动性比铜强,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,因此用硫酸铜、石灰乳配制农药波尔多液时,不能用铁制容器,否则会使农药失效。

④银的导电性强于铜,但是与金属活动性无关。

故能用金属活动性解释的是②③。

故选:D。

6.某同学为验证镁、铁、铜、银的金属活动性顺序,设计了如图所示的四个实验,金属片均已打磨,且其形状大小相同;实验①②③所用盐酸的溶质质量分数和体积均相同。下列分析不正确的是( )

A.分析实验④的现象,能判断出铜和银的金属活动性强弱

B.分析实验②④的现象,能判断出铁、铜、银的金属活动性强弱

C.对比实验①②反应的剧烈程度,能判断出镁和铁的金属活动性强弱

D.分析四个实验的现象,能判断出镁、铁、铜、银的金属活动性顺序

解:A、分析实验④的现象,铜片的表面覆盖一层银白色物质,能判断出铜和银的金属活动性强弱,故选项说法正确。

B、分析实验②④的现象,铁能与稀盐酸反应生成氢气,说明铁的位置排在氢的前面;铜和硝酸银溶液反应,说明铜的金属活动性比银强;无法比较铁和铜的金属活动性强弱,故选项说法错误。

C、对比实验①②反应的剧烈程度,能判断出镁和铁的金属活动性强弱,故选项说法正确。

D、图中实验,①②③可以得出活动性Mg>Fe>H>Cu,④说明Cu>Ag,能判断出镁、铁、铜、银的金属活动性顺序,故选项说法正确。

故选:B。

7.下列物质:①MgSO4②FeCl3③CuSO4④ZnCl2,能够通过金属与稀盐酸或稀硫酸反应生成的是( )

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

解:①镁的位置排在氢的前面,能与稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气。

②铁的位置排在氢的前面,可以与盐酸反应,但铁与盐酸发生置换反应时生成氯化亚铁,不能生成氯化铁。

③铜的位置排在氢的后面,不能与稀硫酸反应。

④锌的位置排在氢的前面,能与稀盐酸反应生成氯化锌和氢气。

故①④能够通过金属与稀盐酸或稀硫酸反应生成。

故选:D。

8.如图关于CO2的实验室制法及性质实验的说法错误的是( )

A.实验药品 B.发生装置

C.收集装置 D.密度验证

解:A.大理石和稀硫酸反应生成的硫酸钙微溶于水覆盖在大理石表面,阻碍反应的继续进行,故A错误;

B..实验室常用石灰石(或大理石)和稀盐酸反应制取二氧化碳,不需要加热,可选该装置作为发生装置,故B正确;

C.二氧化碳的密度比空气大,可用向上排空气法收集,故C正确;

D.实验中,下面的蜡烛先灭,上面的蜡烛后灭,可以得出二氧化碳的密度比空气大的结论,故D正确。

故选:A。

9.某如图所示实验,要使装置中的小气球鼓起来,则使用的固体和液体不可能是( )

A.Zn和稀H2SO4 B.石灰石和稀HCl

C.NaOH固体和水 D.Fe2O3和水

解:A、锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,氢气进入气球,导致气球膨胀,该选项不符合题意。

B、石灰石中的碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,二氧化碳进入气球,导致气球膨胀,该选项不符合题意。

C、氢氧化钠溶于水放热,导致瓶内气体膨胀,进一步导致气球膨胀,该选项不符合题意。

D、氧化铁既不溶于水也不与水反应,且胶头滴管中所含水的体积不大,瓶内气压变化不明显,气球不会膨胀,该选项符合题意。

故选:D。

10.在①金属锌②氧化铁③氯化钡溶液④氢氧化铜四种物质中,跟稀硫酸、稀盐酸都能发生反应且反应中表现了“酸的通性”的组合是( )

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

解:①金属锌能与稀硫酸、稀盐酸反应生成盐和氢气,表现了“酸的通性”。

②氧化铁能与稀硫酸、稀盐酸反应生成盐和水,表现了“酸的通性”。

③氯化钡溶液能与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,与稀盐酸不反应,不能体现出酸的通性。

④氢氧化铜能与稀硫酸、稀盐酸反应生成盐和水,表现了“酸的通性”。

故①②④是表现了“酸的通性”的组合。

故选:B。

11.胃酸的主要成分是盐酸。下列是某些药物的主要成分,其中不能用来治疗胃酸过多的是( )

A.Mg(OH)2 B.Al(OH)3 C.MgCO3 D.FeSO4

解:A、氢氧化镁是弱碱性物质,能与盐酸发生中和反应,能用来治疗胃酸过多症,故选项错误。

B、氢氧化铝是弱碱性物质,能与盐酸发生中和反应,能用来治疗胃酸过多症,故选项错误。

C、MgCO3能与盐酸反应生成氯化镁、水和二氧化碳,能用来治疗胃酸过多症,故选项错误。

D、FeSO4不能与盐酸反应,不能用来治疗胃酸过多,故选项正确。

故选:D。

12.化学实验现象千姿百态。下列实验过程中没有出现颜色变化的是( )

A.稀盐酸除去铁锈

B.硫在氧气中燃烧

C.向氯化钠溶液中滴加酚酞试液

D.将活性炭加入红墨水中

解:A、稀盐酸除去铁锈,铁锈的主要成分是氧化铁,与盐酸反应生成氯化铁和水,会观察到铁锈溶解,溶液变黄色,有明显的颜色变化,故A错误;

B、硫和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫,发出蓝紫色火焰,故B错误;

C、氯化钠溶液显中性,向氯化钠溶液中滴加酚酞溶液,不变色,没有出现颜色变化,故C正确;

D、将活性炭加入红墨水中,溶液变成无色,故D错误。

故选:C。

13.乙醇不完全燃烧时产生CO、CO2和H2O。依据下表数据分析得出的结论中,正确的是( )

物质 乙醇 氧气 二氧化碳 水 一氧化碳

反应前质量/g 6.6 8.8 0 0 0

反应后质量/g 2 0 6.6 5.4 a

A.表中的a值为2.4

B.生成的CO和CO2分子个数比为1:3

C.参加反应的乙醇和氧气的质量比为3:4

D.在化学反应前后碳元素质量不一定相等

解:A、由质量守恒定律,化学反应前后物质的总质量不变可得:6.6+8.8=2+6.6+5.4+a,解得:a=1.4,故选项错误。

B、由表中数据可知,生成的CO和CO2的质量分别是1.4g、6.6g,分子个数比=:=1:3,故选项正确。

C、由表中数据可知,参加反应的乙醇和氧气的质量比为(6.6g﹣2g):8.8g=23:44,故选项错误。

D、由质量守恒定律,化学反应前后元素质量不变可知,所以在乙醇不完全燃烧前后碳元素质量一定相等,故选项错误。

故选:B。

14.烧杯中盛有BaCl2和HCl的混合溶液100.0g,向其中滴加溶质质量分数为10.0%的Na2CO3溶液,烧杯中溶液的质量与滴加溶液的质量关系如图所示。下列说法正确的是( )

A.ab段产生白色沉淀

B.bc段溶液质量增加86.3g

C.c点对应溶液的溶质为Na2CO3

D.向d点溶液中滴加酚酞试液,溶液显无色

解:ab段向混合物溶液中加入碳酸钠溶液,碳酸钠先和稀盐酸反应生成二氧化碳、水和氯化钠,烧杯中溶液质量增加,bc段碳酸钠和氯化钡反应生成氯化钠和碳酸钡沉淀,烧杯中溶液的质量依旧增加,但是有所减缓,cd段混合溶液中氯化氢和氯化钡已反应完全,烧杯中溶液的质量快速增加,和氯化氢、氯化钡反应的碳酸钠的质量均为10.0%×106g=10.6g;

设反应生成碳酸钡沉淀的质量为x,反应生成二氧化碳的质量为y,则:

BaCl2+Na2CO3=2NaCl+BaCO3↓

106 197

10.6g x

x=19.7g

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑

106 44

10.6g y

y=4.4g

A、ab段碳酸钠和稀盐酸反应,生成二氧化碳,不产生白色沉淀,错误;

B、bc段溶液质量增加106g﹣19.7g=86.3g,正确;

C、c点对应溶液中的溶质是氯化钠,错误;

D、因为d点所示溶液中含有大量的碳酸钠,溶液显碱性,因此滴加无色酚酞试液,溶液变红色,错误。

故选:B。

15.向一定量的稀盐酸和CaCl2的混合溶液中加入Na2CO3溶液,下列图像能表示对应变化关系的是( )

A.

B.

C.

D.

解:向盐酸和氯化钙的混合溶液中逐滴加入Na2CO3溶液,碳酸钠先与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,盐酸反应完碳酸钠再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠。

A、碳酸钠先与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,盐酸反应完碳酸钠再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,所以加入一定量的碳酸钠后才会出现沉淀,故A错误;

B、稀盐酸显酸性,碳酸钠溶液显碱性,由分析可知,碳酸钠先与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,氯化氢的量逐渐减少,溶液pH逐渐增大,盐酸反应完碳酸钠再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,这段时间溶液pH不变,当碳酸钠溶液过量时,溶液pH大于7且逐渐增大,故B正确;

C、碳酸钠先与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,所以当加入碳酸钠溶液时,应立即就有气体(二氧化碳)产生,故C错误;

D、碳酸钠先与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,盐酸反应完碳酸钠再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,所以氯化钙的质量应先保持不变一段时间,然后再下降,故D错误。

故选:B。

16.向盛有CuCl2和HCl的混合溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至过量,生成沉淀的质量与所加Ba(OH)2溶液的质量之间的关系如图所示。下列相关说法正确的是( )

A.a、b、c三点对应溶液中,溶质种类数目:a=c>b

B.a﹣b段溶液质量一定减小

C.向c点对应溶液中加入氯化铁溶液会产生黄色沉淀

D.若将原混合溶液中的盐酸换成硫酸,仍能用该图表示生成沉淀的质量与所加Ba(OH)2溶液的质量之间的关系

解:A、向盛有CuCl2和HCl的混合溶液中逐滴加入Ba(OH)2至过量,先与盐酸反应生成氯化钡和水,盐酸反应完,再与氯化铜反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钡,a、b、c三点对应溶液中,a点溶质是氯化钡、氯化铜,b点溶质是氯化钡,c点溶质是氯化钡、氢氧化钡,溶质种类数目:a=c>b,故选项说法正确。

B、a﹣b段发生的是Ba(OH)2与氯化铜反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钡,溶液质量不一定减小,若参加反应的氢氧化钡溶液的质量大于生成氢氧化铜的质量,则溶液的质量会增加,故选项说法错误。

C、c点溶液中溶质是氯化钡、氢氧化钡,向c点对应溶液中加入氯化铁溶液,氢氧化钡能与氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钡,会产生红褐色沉淀,故选项说法错误。

D、若将原混合溶液中的盐酸换成硫酸,硫酸根离子和钡离子结合生成不溶于酸的硫酸钡沉淀,一开始就产生沉淀,不能能用该图表示生成沉淀的质量与所加Ba(OH)2的质量之间的关系,故选项说法错误。

故选:A。

二.填空题(共11小题)

17.化学与我们的生活有紧密联系,请选择下列物质用序号填空。

①Na2CO3②熟石灰③小苏打④大理石⑤NaOH⑥干冰⑦食盐

(1)可用作建筑材料的是 ④ ;

(2)广泛应用于肥皂、造纸、纺织等工业的碱是 ⑤ ;

(3)侯氏联合制碱法的主产品是 ① ;

(4)可用作调味品的是 ⑦ ;

(5)舞台上出现烟雾缭绕用的是 ⑥ ;

(6)可用作改良酸性土壤的物质是 ② ;

(7)焙制糕点用的发酵粉的主要成分的是 ③ 。

解:(1)大理石的硬度大,且具有美丽的花纹,可用作建筑材料;故答案为:④;

(2)氢氧化钠是广泛应用于肥皂、造纸、纺织等工业的碱;故答案为:⑤;

(3)侯氏联合制碱法的主产品是纯碱,即碳酸钠;故答案为:①;

(4)食盐的主要成分是氯化铵,可用作调味品;故答案为:⑦;

(5)干冰升华会吸收大量的热,可用做制冷剂,舞台上出现烟雾缭绕用的就是干冰;故答案为:⑥;

(6)熟石灰是一种碱,能与土壤中的酸性物质反应,因此可用作改良酸性土壤的物质是熟石灰;故答案为:②;

(7)小苏打受热时会分解产生二氧化碳气体,因此小苏打是焙制糕点用的发酵粉的主要成分;故答案为:③。

18.根据相关信息回答下列问题。

(1)中国科学院和厦门大学通过合作,使用C60作为催化剂,攻破了合成气制备乙二醇(化学式为C2H6O2)的技术难关。C60与金刚石都由碳元素组成,但物理性质有差异,主要原因是 碳原子排列方式不同 ;乙二醇合成原理为4X+8H2+O22C2H6O2+2H2O,其中X的化学式是 CO 。

(2)蓝色食品是指淡水和海洋环境中的植物、动物和藻类,其营养素如维生素、钙、碘、铁、锌的含量的平均值比牛肉、羊肉、鸡肉或猪肉更高。营养素“钙、碘、铁、锌”指的是 元素 (选填“分子”、“原子”、“元素”或“单质”);蓝色食品金枪鱼主要提供的营养素是 蛋白质 。

(3)向水球内注入蓝色颜料后,将一颗泡腾片放进水球内,水球内产生气体,逐渐将水球充满,美轮美奂。注入蓝色颜料后,水球变蓝,请从微观角度解释其原因: 分子在不断地运动 。

解:(1)C60与金刚石物理性质有差异的主要原因是碳原子排列方式不同;

根据质量守恒定律可知,化学反应前后原子数目不变,反应前有16个H原子,2个O原子,反应后有4个C原子,16个H原子,6个O原子,故4X共有4个C原子,4个O原子,故X的化学式为CO。

(2)营养素“钙、碘、铁、锌”不是以单质、分子、原子等形式存在,而是指元素;

金枪鱼中富含蛋白质,故蓝色食品金枪鱼主要提供的营养素是蛋白质。

(3)注入蓝色颜料后,水球变蓝,是因为分子在不断运动。

故答案为:(1)碳原子排列方式不同;CO。

(2)元素;蛋白质。

(3)分子在不断地运动。

19.钢铁的生产和使用是人类文明和社会进步的一个重要标志。回答下列问题:

(1)赤铁矿(主要成分是Fe2O3)可用于炼铁。Fe2O3中铁、氧元素质量比为 7:3 ;

(2)钢是一种铁合金。钢和纯铁相比硬度较大的是 钢 ;

(3)将打磨后的铁丝放入硫酸铜溶液中,铁丝表面有红色物质生成,说明铁比铜的金属活动性 强 (填“强”或“弱”)。

解:(1)Fe2O3中铁、氧元素质量比为(56×2):(16×3)=7:3。

(2)合金的性质比组成它的纯金属的硬度大,钢是铁的合金,钢和纯铁相比硬度较大的是钢。

(3)将打磨后的铁丝放入硫酸铜溶液中,铁丝表面有红色物质生成,生成两者发生的置换反应,则说明铁比铜的金属活动性强。

故答案为:

(1)7:3;

(2)钢;

(3)强。

20.检验是否患有糖尿病的方法如下:

(1)在试管中加入2毫升10%的氢氧化钠溶液,滴加5%的硫酸铜溶液4﹣5滴,混匀,你看到的现象是 产生蓝色沉淀 。

(2)立即加入病人的尿样,在酒精灯上加热煮沸,如出现 砖红色沉淀 现象,则表明尿中含有葡萄糖。证明此病人患有糖尿病,反之则没有。

解:(1)在试管中加入2毫升10%的氢氧化钠溶液,滴加5%的硫酸铜溶液4﹣5滴,混匀,氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,看到的现象是产生蓝色沉淀。

(2)立即加入病人的尿样,尿液与新制的氢氧化铜悬浊液共热,会生成砖红色的沉淀,若有砖红色沉淀生成,说明含有葡萄糖。

故答案为:

(1)产生蓝色沉淀;

(2)砖红色沉淀。

21.根据下列甲、乙图示和相关叙述,回答下列问题:

(1)图甲中铝元素的质子数为 13 ,相对原子质量为 26.98 。

(2)铝能制成电缆是利用了铝的 延展性 (填“延展性”或“导电性”)。

(3)图乙表示把一根用砂纸打磨过的铝丝插入硫酸铜溶液中,一段时间后,铝丝表面附着一层红色物质,溶液由 蓝色 逐渐变为无色,该反应的化学方程式是: 2Al+3CuSO4═Al2(SO4)3+3Cu ,由此实验可以得出金属活动性顺序:铝 > 铜。(填“>”“<”或“=”)

解:(1)图甲中铝元素的质子数为13,相对原子质量为26.98。

故答案为:13;26.98。

(2)铝能制成电缆是利用了铝的延展性。

故答案为:延展性。

(3)图乙表示把一根用砂纸打磨过的铝丝插入硫酸铜溶液中,一段时间后,铝丝表面附着一层红色物质,溶液由蓝色逐渐变为无色,是因为铝和硫酸铜反应生成硫酸铝和铜,该反应的化学方程式是2Al+3CuSO4═Al2(SO4)3+3Cu,由此实验可以得出金属活动性顺序:铝>铜。

故答案为:蓝色;2Al+3CuSO4═Al2(SO4)3+3Cu;>。

22.如果把铁放入到盐酸中,反应后跟反应前相比,溶液的质量 增大 (填“减小”“不变”“增大”)。“湿法炼铜”的原理是硫酸铜溶液和铁反应,该反应的化学方程式是 Fe+CuSO4═FeSO4+Cu ,此反应属于 置换反应 (填基本反应类型)。

解:如果把铁放入到盐酸中,铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,每56份质量的铁反应生成2份质量的氢气,反应后跟反应前相比,溶液的质量增大。“湿法炼铜”的原理是硫酸铜溶液和铁反应,即硫酸铜和铁反应生成硫酸亚铁和铜,该反应的化学方程式是,此反应属于置换反应。

故答案为:增大;Fe+CuSO4═FeSO4+Cu;置换反应。

23.“变化观念与平衡思想”是化学核心素养之一,这要求我们多角度认识物质,以全面了解物质世界,如图以盐酸为例,回答下列问题。

(1)认识物质的组成:稀盐酸中的溶质是 HCl (填化学式)。

(2)认识物质的性质:打开浓盐酸的瓶盖,观察到瓶口有 白雾 产生,说明浓盐酸具有挥发性。

(3)认识物质的变化:

①盐酸使某指示剂变成了红色,该指示剂为 b (填字母)。

a、无色酚酞溶液

b、紫色石蕊溶液

②将金属甲、乙放入足量的稀盐酸中,观察到的现象如下:

甲表面有气泡产生且溶液变为浅绿色,乙无明显现象。由此推断金属甲、乙活动性顺序为 甲>乙 (由强到弱)。写出金属甲与盐酸反应的化学方程式: Fe+2HCl=FeCl2+H2↑ 。

③当胃酸过多时,可服用氢氧化铝中和胃酸,氢氧化铝属于 碱 (氧化物、酸、碱、盐)。

④盐酸能与某些盐反应,请列举一种能与盐酸反应且产生气体的盐 CaCO3 (填化学式)。

(4)认识物质的用途:盐酸可用于除铁锈,反应的化学方程式为: Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O 。

解:(1)盐酸是氯化氢气体的水溶液,因此稀盐酸中的溶质是氯化氢,化学式为:HCl;

(2)打开浓盐酸的瓶盖,观察到瓶口有白雾产生,说明浓盐酸具有挥发性;

(3)①盐酸呈酸性,能使紫色石蕊溶液变红,故选b;

②将金属甲、乙放入足量的稀盐酸中,甲表面有气泡产生且溶液变为浅绿色,说明甲的活动性排在氢之前,乙无明显现象,说明乙的活动性排在氢之后。由此推断金属甲、乙活动性顺序为甲>乙;由反应现象可知,金属甲是铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的化学方程式为Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;

③酸和碱作用生成盐和水的反应,叫做中和反应,因此当胃酸过多时,可服用氢氧化铝中和胃酸,说明氢氧化铝属于碱;

④碳酸钙是盐,能与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,碳酸钙的化学式为CaCO3;

(4)铁锈的主要成分是氧化铁,氧化铁与盐酸反应生成氯化铁和水,反应的化学方程式为Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O。

故答案为:(1)HCl;

(2)白雾;

(3)①b;②甲>乙; ③Fe+2HCl=FeCl2+H2↑; ④碱; ⑤CaCO3;

(4)Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O。

24.溶液中含有一定量的Cu(NO3)2和AgNO3,现向溶液中加入一定质量的锌粉,溶液质量随反应时间的变化情况如图所示,回答下列问题。

(1)用置换反应验证锌和铜的金属活动性强弱,下列各组药品能达到实验目的的是 ② (填写编号)。

①Zn、Cu、硫酸镁溶液②z、Cu、稀硫酸③Ag、硫酸锌溶液、硫酸铜溶液

(2)A﹣B段发生反应的化学方程式为 Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag ,B点对应的溶质是 Cu(NO3)2、Zn(NO3)2 (写化学式)。

(3)C点一定有的金属单质是 银和铜 (填名称)。

解:(1)①Zn、Cu分别放入硫酸镁溶液,都没有现象,说明Zn、Cu都排在镁的后面,但不能排出锌和铜的顺序;

②将锌、铜加入硫酸溶液中,锌反应有气泡冒出,铜不反应,无现象,说明铜位于氢的后面,锌位于氢的前面,能证明铜和锌的活动性强弱,故②能达到目的;

③将银加入硫酸锌溶液、硫酸铜溶液,均没有现象,说明银位于锌和铜的后面,但是不能证明锌和铜的活动性强弱,故③不能达到目的;

(2)在金属活动性顺序中,Zn>Cu>Ag,向一定质量AgNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中加入Zn,与两种溶质依次发生反应

Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag

65 216

所以析出银的过程是溶液质量减少的过程,所以A﹣B段发生反应的化学方程式为:Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag;B点锌把硝酸银恰好完全反应,所以B点对应的溶质是Cu(NO3)2、Zn(NO3)2;

(3)Zn+Cu(NO3)2=Zn(NO3)2+Cu

65 64

所以析出铜的过程是溶液质量增加的过程,在C点时硝酸铜恰好完全反应,则生成的单质有银和铜。

故答案为:(1)②;(2)Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag;Cu(NO3)2、Zn(NO3)2(3)银和铜

25.现有盐酸和氯化钡的混合溶液,向其中逐滴滴入碳酸钠溶液,生成沉淀质量与滴入碳酸钠溶液质量的变化关系如图所示。0﹣a段无沉淀产生,请用化学方程式解释原因 Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑ 。当碳酸钠溶液滴至c克时溶液中溶质是 氯化钠 。当加到d点时溶液显 碱 性。

解:现有盐酸和氯化钡的混合溶液,向其中逐滴滴入碳酸钠溶液,由生成沉淀质量与滴入碳酸钠溶液质量的变化关系图,0﹣a段无沉淀产生,是因为加入的碳酸钠先与盐酸反应,碳酸钠与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,反应的化学方程式为Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑。

盐酸消耗完了,才开始与氯化钡反应,碳酸钠与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,当碳酸钠溶液滴至c克时,恰好完全反应,c克时溶液中溶质是氯化钠。

当加到d点时溶液,所得溶液是氯化钠和碳酸钠的混合溶液,碳酸钠溶液显碱性,则加到d点时溶液显碱性。

故答案为:

Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑;氯化钠;碱。

26.小宁同学取了适量实验室制二氧化碳发生装置中的剩余溶液。逐滴滴加纯碱溶液,绘制产生沉淀的图象如甲图所示。

(1)请写出B点对应溶液的溶质是 CaCl2、NaCl (写化学式)。

(2)乙图是甲图中O点到A点的反应微观实质模型图。则“”表示 H+ (写化学符号)。

(3)写出OA之间发生的化学方程式 Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑ 。

解:实验室制二氧化碳发生装置中的剩余溶液中一定含有氯化钙,加入一定量的碳酸钠后才开始出现沉淀,所以一定含有盐酸;逐滴滴加纯碱溶液,一开始没有产生沉淀,说明加入的纯碱溶液先与盐酸反应,盐酸反应完,再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀,所以

(1)B点对应溶液的溶质是CaCl2、NaCl;

(2)O点到A点,是盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,O点时溶质是氯化氢和氯化钙,由O点到A点的反应微观实质模型图,所以“”表示H+;

(3)OA之间发生的反应是碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,化学方程式为:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

故答案为:(1)CaCl2、NaCl;

(2)H+;

(3)Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

27.某同学做了如图所示的实验,在溶液中取下橡胶塞后观察到的现象为 试管中的液面上升 ;为继续探究反应后溶液中溶质的成分,该同学设计了如下方案:取反应后溶液于试管中,滴入少量CaCl2溶液,静置,向上层清液中滴加紫色石蕊溶液,若溶液变蓝,则反应后溶液的溶质为Na2CO3和NaOH。该方案是否正确? 不正确 ,请说明理由: 如果少量CaCl2溶液不能把碳酸钠完全消耗,碳酸钠溶液显碱性,也能使石蕊变蓝色,不能确定是否含有氢氧化钠 。(提示:Na2CO3溶液显碱性)

解:某同学做了如图所示的实验,在溶液中取下橡胶塞后,二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,试管中的气压减小,观察到的现象为试管中的液面上升;

该方案不正确,是因为如果少量CaCl2溶液不能把碳酸钠完全消耗,碳酸钠溶液显碱性,也能使石蕊变蓝色,不能确定是否含有氢氧化钠。

故答案为:试管中的液面上升;不正确;如果少量CaCl2溶液不能把碳酸钠完全消耗,碳酸钠溶液显碱性,也能使石蕊变蓝色,不能确定是否含有氢氧化钠。

三.实验题(共2小题)

28.某同学计划利用如图所示的A、B、C三个装置来完成二氧化碳的制取与检验。请回答下列问题:

(1)图中编号仪器的名称是:① 长颈漏斗 ;② 集气瓶 。

(2)装置C中的溶液是 澄清石灰水 (填名称)。

(3)整套装置连接的正确顺序为 a﹣c﹣d﹣b (填导管口的字母)。

(4)装置A中发生的反应的化学方程式为 CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑ 。

(5)该同学将12g小石子(主要成分是碳酸钙)放入烧杯中,然后向烧杯中加入足量的稀盐酸(杂质不参加反应)。反应开始时,烧杯及所盛物质的总质量为300.0g。实验数据记录如下表所示:

反应时间/min 0 4 8 12 16 20

烧杯及所盛物质的总量/克 300.0 299.0 296.5 295.6 m 295.6

①m的值为 295.6 。

②产生二氧化碳气体的质量为 4.4 g。

解:(1)①是长颈漏斗;②是集气瓶。

故答案为:长颈漏斗;集气瓶。

(2)装置C中的溶液是澄清石灰水(二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊)。

故答案为:澄清石灰水。

(3)整套装置连接的正确顺序为a﹣c﹣d﹣b。

故答案为:a﹣c﹣d﹣b。

(4)装置A中,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,发生的反应的化学方程式为CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑。

故答案为:CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑。

(5)①12min、20min时总质量都是295.6,则m的值为295.6。

故答案为:295.6。

②产生二氧化碳气体的质量为300.0g﹣295.6g=4.4g。

故答案为:4.4。

29.学习小组同学用如图装置进行实验。打开分液漏斗的活塞,将NaOH浓溶液加入锥形瓶A中,关闭活塞,打开弹簧夹,观察到B中溶液倒吸进入锥形瓶A中,烧杯B中液面降低。

(1)写出CO2与NaOH溶液发生反应的化学方程式 CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O 。

(2)若X是一种碱,锥形瓶A中产生白色沉淀,X化学式可能是 Ba(OH)2或Ca(OH)2 (只写一种)。

(3)小明同学用的X若是CaCl2溶液,为了验证反应后A中溶质的成分,小明同学又分别做了以下两组实验:

①取少量A中溶液,测其pH,pH>7

②取少量A中溶液,向其中加入CaCl2溶液,无明显现象,再测其pH,pH>7

查阅资料可知CaCl2溶液呈中性。

以上两组实验事实中,能说明A中溶液一定含有NaOH的是 ② (填序号)。若X是CaCl2,则A中产生的现象是 产生白色沉淀 ,反应化学方程式为 CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl 。

(4)若X是稀盐酸,并且足量的进入锥形瓶A中,则锥形瓶A中产生的现象是 开始没有明显现象,然后产生大量气泡 ,该反应的化学方程式为 Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑ 。

解:(1)二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,化学方程式为:CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O;

(2)A中有碳酸钠生成,打开弹簧夹,此时X进入A中生成白色沉淀,碳酸钠可与钡离子或者钙离子生成碳酸钡或者碳酸钙沉淀,同时X为碱,则含有氢氧根离子,所以X可以是氢氧化钡,也可以是氢氧化钙,X化学式可能是Ba(OH)2或Ca(OH)2;

(3)小明同学用的X若是CaCl2溶液,为了验证反应后A中溶质的成分,小明同学又分别做了以下两组实验:

①取少量A中溶液,测其pH,pH>7

②取少量A中溶液,向其中加入CaCl2溶液,无明显现象,再测其pH,pH>7

查阅资料可知CaCl2溶液呈中性。

以上两组实验事实中,能说明A中溶液一定含有NaOH的是②;若X是CaCl2,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,所以A中产生的现象是:产生白色沉淀,化学方程式为:CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl;

(4)若X是稀盐酸,并且足量的进入锥形瓶A中,氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水,碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,锥形瓶A中产生的现象是:开始没有明显现象,然后产生大量气泡,化学方程式为:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

故答案为:(1)CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O;

(2)Ba(OH)2或Ca(OH)2;

(3)②;产生白色沉淀;CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl;

(4)开始没有明显现象,然后产生大量气泡;Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

四.计算题(共3小题)

30.为测定金属镁和硫酸镁的固体混合物中镁元素的质量分数,先称取混合物10g,放入一个干净的烧杯中,然后取一定溶质质量分数的稀硫酸75g,平均分成五次加入其中,充分振荡,实验所得数据见表:

第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

加入稀硫酸的质量/g 15 15 15 15 15

生成氢气的总质量/g 0.12 x 0.36 0.4 0.4

(1)表中x= 0.24 。

(2)金属镁完全反应是第 4 次。

(3)求固体混合物中镁元素的质量分数(写出计算过程,结果精确到0.1%)。

(4)已知图中纵坐标为某单质,请画出该单质的质量随加入稀硫酸质量的变化图象(标出必要的数据)。

解:(1)表中的数据对比可知,第一次15g稀硫酸对应0.12g氢气,而第三个15g对应的氢气为0.36g,说明每加入15g稀硫酸生成0.12g氢气,由此可知x的值为0.24;故答案为:0.24;

(2)第四次时应该为0.48g实际为0.4g,说明金属已经完全反应,所以氢气质量不再增加;故答案为:4;

(3)设10g混合物中镁单质的质量为x

Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑

24 2

x 0.4g

x=4.8g

固体混合物中镁元素的质量分数为:=58.4%

答:固体混合物中镁元素的质量分数为58.4%;

(4)设完全反应时反应的稀硫酸的质量为y,则由上述分析可得:15g:0.12g=y:0.4g解得:y=50g;由表中的数据和计算的数据画出产生的氢气的质量与加入稀硫酸质量的变化图象如下:

。

31.纯碱可用于造纸、玻璃生产等领域。纯碱产品中常含有少量的氯化钠杂质,某兴趣小组的同学为测定某品牌纯碱样品中碳酸钠的质量分数,设计了如图方案并进行实验。

(1)滤液B中含有的阳离子有 Na+、Ca2+ (填化学符号)。

(2)若沉淀不经过操作b会使测定结果 偏大 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

(3)根据以上数据计算该样品中碳酸钠的质量分数(写出计算过程,结果精确至0.1%)。

解:(1)碳酸钠和过量氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,滤液B是氯化钠和氯化钙的混合溶液,滤液B中含有的阳离子有Na+、Ca2+。

故答案为:Na+、Ca2+。

(2)操作b是洗涤、干燥,若沉淀不经过操作b,会造成沉淀的质量偏大,会使测定结果偏大。

故答案为:偏大。

(3)设该样品中碳酸钠的质量为x。

CaCl2+Na2CO3═CaCO3↓+2NaCl

106 100

x 5.0g

x=5.3g

该样品中碳酸钠的质量分数为×100%≈88.3%。

答:该样品中碳酸钠的质量分数为88.3%。

32.侯氏制碱法得到的纯碱中常含有少量氯化钠杂质,化验员要测定每批次产品中纯碱的纯度。取27g纯碱样品,平均分成五份依次加入到盛有100g稀盐酸的锥形瓶中(锥形瓶的质量为50g),充分反应后进行称量(如图),得到的实验数据如下表:

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

加入纯碱样品的质量/g 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

电子天平的示数/g 153.2 156.4 159.6 165.0 170.4

(1)将全部纯碱样品加入100g稀盐酸中充分反应后,最终生成二氧化碳的质量是 6.6 g。

(2)通过第一次实验的数据,求出样品中碳酸钠的质量分数。(计算结果精确到0.1%)

(3)按照该实验装置进行实验,测得碳酸钠质量分数偏大,可能的原因是 AC 。

A.水分蒸发

B.锥形瓶中有二氧化碳气体残留

C.盐酸挥发

D.加入稀盐酸中的纯碱样品过量

解:(1)第一、二、三次中,每次产生二氧化碳质量是2.2g,第三次稀盐酸完全反应,将全部纯碱样品加入100g稀盐酸中充分反应后,最终生成二氧化碳的质量是6.6g。

故答案为:6.6。

(2)设样品中碳酸钠的质量分数是x。

Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑

106 44

5.4gx 2.2g

=

x≈98.1%

答:样品中碳酸钠的质量分数是98.1%。

(3)A.水分蒸发,导致计算的二氧化碳质量偏大,进一步导致实验结果偏大。

B.锥形瓶中有二氧化碳气体残留,导致计算的二氧化碳质量偏小,进一步导致实验结果偏小。

C.盐酸挥发,导致计算的二氧化碳质量偏大,进一步导致实验结果偏大。

D.加入稀盐酸中的纯碱样品过量,不影响实验结果。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

九上1-4章化学基础练习

一.选择题

1.《人民日报》评价“杂交水稻之父”袁隆平院士:“一稻济世,万家粮足”,水稻中富含的淀粉属于营养素的( )

A.糖类 B.蛋白质 C.维生素 D.无机盐

2.下列实验能够直接用于验证质量守恒定律的是( )

A.B. C.D.

3.X、Y、Z三种金属,只有X在自然界中以单质形成存在,将Y放入ZNO3溶液中无明显现象,则X、Y、Z三种金属的活动顺序为( )

A.Z>Y>X B.X>Z>Y C.Y>Z>X D.X>Y>Z

4.下列说法错误的是( )

A.浓盐酸敞口放置一段时间后,溶液的质量和溶质的质量分数都减小

B.浓盐酸在空气中会冒白烟

C.浓硫酸敞口一段时间后,溶液的质量会增加,溶质的质量分数变小

D.浓硫酸溶于水时会放出大量的热

5.可用金属活动性,对下列现象和事实做出合理解释的是( )

①相同质量的镁和铝与足量稀盐酸反应产生的氢气质量不同;

②不能用铜与稀硫酸反应制取氢气;

③用硫酸铜、石灰乳配制农药波尔多液时,不能用铁制容器;

④银的导电性强于铜。

A.①②③④ B.①③④ C.①②③ D.②③

6.某同学为验证镁、铁、铜、银的金属活动性顺序,设计了如图所示的四个实验,金属片均已打磨,且其形状大小相同;实验①②③所用盐酸的溶质质量分数和体积均相同。下列分析不正确的是( )

A.分析实验④的现象,能判断出铜和银的金属活动性强弱

B.分析实验②④的现象,能判断出铁、铜、银的金属活动性强弱

C.对比实验①②反应的剧烈程度,能判断出镁和铁的金属活动性强弱

D.分析四个实验的现象,能判断出镁、铁、铜、银的金属活动性顺序

7.下列物质:①MgSO4②FeCl3③CuSO4④ZnCl2,能够通过金属与稀盐酸或稀硫酸反应生成的是( )

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

8.如图关于CO2的实验室制法及性质实验的说法错误的是( )

A.实验药品 B.发生装置

C.收集装置 D.密度验证

9.某如图所示实验,要使装置中的小气球鼓起来,则使用的固体和液体不可能是( )

A.Zn和稀H2SO4 B.石灰石和稀HCl

C.NaOH固体和水 D.Fe2O3和水

10.在①金属锌②氧化铁③氯化钡溶液④氢氧化铜四种物质中,跟稀硫酸、稀盐酸都能发生反应且反应中表现了“酸的通性”的组合是( )

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

11.胃酸的主要成分是盐酸。下列是某些药物的主要成分,其中不能用来治疗胃酸过多的是( )

A.Mg(OH)2 B.Al(OH)3 C.MgCO3 D.FeSO4

12.化学实验现象千姿百态。下列实验过程中没有出现颜色变化的是( )

A.稀盐酸除去铁锈 B.硫在氧气中燃烧

C.向氯化钠溶液中滴加酚酞试液 D.将活性炭加入红墨水中

13.乙醇不完全燃烧时产生CO、CO2和H2O。依据下表数据分析得出的结论中,正确的是( )

物质 乙醇 氧气 二氧化碳 水 一氧化碳

反应前质量/g 6.6 8.8 0 0 0

反应后质量/g 2 0 6.6 5.4 a

A.表中的a值为2.4

B.生成的CO和CO2分子个数比为1:3

C.参加反应的乙醇和氧气的质量比为3:4

D.在化学反应前后碳元素质量不一定相等

14.烧杯中盛有BaCl2和HCl的混合溶液100.0g,向其中滴加溶质质量分数为10.0%的Na2CO3溶液,烧杯中溶液的质量与滴加溶液的质量关系如图所示。下列说法正确的是( )

A.ab段产生白色沉淀

B.bc段溶液质量增加86.3g

C.c点对应溶液的溶质为Na2CO3

D.向d点溶液中滴加酚酞试液,溶液显无色

15.向一定量的稀盐酸和CaCl2的混合溶液中加入Na2CO3溶液,下列图像能表示对应变化关系的是( )

A. B.

C. D.

16.向盛有CuCl2和HCl的混合溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至过量,生成沉淀的质量与所加Ba(OH)2溶液的质量之间的关系如图所示。下列相关说法正确的是( )

A.a、b、c三点对应溶液中,溶质种类数目:a=c>b

B.a﹣b段溶液质量一定减小

C.向c点对应溶液中加入氯化铁溶液会产生黄色沉淀

D.若将原混合溶液中的盐酸换成硫酸,仍能用该图表示生成沉淀的质量与所加Ba(OH)2溶液的质量之间的关系

二.填空题

17.化学与我们的生活有紧密联系,请选择下列物质用序号填空。

①Na2CO3②熟石灰③小苏打④大理石⑤NaOH⑥干冰⑦食盐

(1)可用作建筑材料的是 ;

(2)广泛应用于肥皂、造纸、纺织等工业的碱是 ;

(3)侯氏联合制碱法的主产品是 ;

(4)可用作调味品的是 ;

(5)舞台上出现烟雾缭绕用的是 ;

(6)可用作改良酸性土壤的物质是 ;

(7)焙制糕点用的发酵粉的主要成分的是 。

18.根据相关信息回答下列问题。

(1)中国科学院和厦门大学通过合作,使用C60作为催化剂,攻破了合成气制备乙二醇(化学式为C2H6O2)的技术难关。C60与金刚石都由碳元素组成,但物理性质有差异,主要原因是 ;乙二醇合成原理为4X+8H2+O22C2H6O2+2H2O,其中X的化学式是 。

(2)蓝色食品是指淡水和海洋环境中的植物、动物和藻类,其营养素如维生素、钙、碘、铁、锌的含量的平均值比牛肉、羊肉、鸡肉或猪肉更高。营养素“钙、碘、铁、锌”指的是 (选填“分子”、“原子”、“元素”或“单质”);蓝色食品金枪鱼主要提供的营养素是 。

(3)向水球内注入蓝色颜料后,将一颗泡腾片放进水球内,水球内产生气体,逐渐将水球充满,美轮美奂。注入蓝色颜料后,水球变蓝,请从微观角度解释其原因: 。

19.钢铁的生产和使用是人类文明和社会进步的一个重要标志。回答下列问题:

(1)赤铁矿(主要成分是Fe2O3)可用于炼铁。Fe2O3中铁、氧元素质量比为 ;

(2)钢是一种铁合金。钢和纯铁相比硬度较大的是 ;

(3)将打磨后的铁丝放入硫酸铜溶液中,铁丝表面有红色物质生成,说明铁比铜的金属活动性 (填“强”或“弱”)。

20.检验是否患有糖尿病的方法如下:

(1)在试管中加入2毫升10%的氢氧化钠溶液,滴加5%的硫酸铜溶液4﹣5滴,混匀,你看到的现象是 。

(2)立即加入病人的尿样,在酒精灯上加热煮沸,如出现 现象,则表明尿中含有葡萄糖。证明此病人患有糖尿病,反之则没有。

21.根据下列甲、乙图示和相关叙述,回答下列问题:

(1)图甲中铝元素的质子数为 ,相对原子质量为 。

(2)铝能制成电缆是利用了铝的 (填“延展性”或“导电性”)。

(3)图乙表示把一根用砂纸打磨过的铝丝插入硫酸铜溶液中,一段时间后,铝丝表面附着一层红色物质,溶液由 逐渐变为无色,该反应的化学方程式是: ,由此实验可以得出金属活动性顺序:铝 铜。(填“>”“<”或“=”)

22.如果把铁放入到盐酸中,反应后跟反应前相比,溶液的质量 (填“减小”“不变”“增大”)。“湿法炼铜”的原理是硫酸铜溶液和铁反应,该反应的化学方程式是 ,此反应属于 (填基本反应类型)。

23.“变化观念与平衡思想”是化学核心素养之一,这要求我们多角度认识物质,以全面了解物质世界,如图以盐酸为例,回答下列问题。

(1)认识物质的组成:稀盐酸中的溶质是 (填化学式)。

(2)认识物质的性质:打开浓盐酸的瓶盖,观察到瓶口有 产生,说明浓盐酸具有挥发性。

(3)认识物质的变化:

①盐酸使某指示剂变成了红色,该指示剂为 (填字母)。

a、无色酚酞溶液b、紫色石蕊溶液

②将金属甲、乙放入足量的稀盐酸中,观察到的现象如下:

甲表面有气泡产生且溶液变为浅绿色,乙无明显现象。由此推断金属甲、乙活动性顺序为 (由强到弱)。写出金属甲与盐酸反应的化学方程式: 。

③当胃酸过多时,可服用氢氧化铝中和胃酸,氢氧化铝属于 (氧化物、酸、碱、盐)。

④盐酸能与某些盐反应,请列举一种能与盐酸反应且产生气体的盐 (填化学式)。

(4)认识物质的用途:盐酸可用于除铁锈,反应的化学方程式为: 。

24.溶液中含有一定量的Cu(NO3)2和AgNO3,现向溶液中加入一定质量的锌粉,溶液质量随反应时间的变化情况如图所示,回答下列问题。

(1)用置换反应验证锌和铜的金属活动性强弱,下列各组药品能达到实验目的的是 (填写编号)。

①Zn、Cu、硫酸镁溶液②z、Cu、稀硫酸③Ag、硫酸锌溶液、硫酸铜溶液

(2)A﹣B段发生反应的化学方程式为 ,B点对应的溶质是 (写化学式)。

(3)C点一定有的金属单质是 (填名称)。

25.现有盐酸和氯化钡的混合溶液,向其中逐滴滴入碳酸钠溶液,生成沉淀质量与滴入碳酸钠溶液质量的变化关系如图所示。0﹣a段无沉淀产生,请用化学方程式解释原因 。当碳酸钠溶液滴至c克时溶液中溶质是 。当加到d点时溶液显 性。

26.小宁同学取了适量实验室制二氧化碳发生装置中的剩余溶液。逐滴滴加纯碱溶液,绘制产生沉淀的图象如甲图所示。

(1)请写出B点对应溶液的溶质是 (写化学式)。

(2)乙图是甲图中O点到A点的反应微观实质模型图。则“”表示 (写化学符号)。

(3)写出OA之间发生的化学方程式 。

27.某同学做了如图所示的实验,在溶液中取下橡胶塞后观察到的现象为 ;为继续探究反应后溶液中溶质的成分,该同学设计了如下方案:取反应后溶液于试管中,滴入少量CaCl2溶液,静置,向上层清液中滴加紫色石蕊溶液,若溶液变蓝,则反应后溶液的溶质为Na2CO3和NaOH。该方案是否正确? ,请说明理由: 。

三.实验题

28.某同学计划利用如图所示的A、B、C三个装置来完成二氧化碳的制取与检验。请回答下列问题:

(1)图中编号仪器的名称是:① ;② 。

(2)装置C中的溶液是 (填名称)。

(3)整套装置连接的正确顺序为 (填导管口的字母)。

(4)装置A中发生的反应的化学方程式为 。

(5)该同学将12g小石子(主要成分是碳酸钙)放入烧杯中,然后向烧杯中加入足量的稀盐酸(杂质不参加反应)。反应开始时,烧杯及所盛物质的总质量为300.0g。实验数据记录如下表所示:

反应时间/min 0 4 8 12 16 20

烧杯及所盛物质的总量/克 300.0 299.0 296.5 295.6 m 295.6

①m的值为 。

②产生二氧化碳气体的质量为 g。

29.学习小组同学用如图装置进行实验。打开分液漏斗的活塞,将NaOH浓溶液加入锥形瓶A中,关闭活塞,打开弹簧夹,观察到B中溶液倒吸进入锥形瓶A中,烧杯B中液面降低。

(1)写出CO2与NaOH溶液发生反应的化学方程式 。

(2)若X是一种碱,锥形瓶A中产生白色沉淀,X化学式可能是 (只写一种)。

(3)小明同学用的X若是CaCl2溶液,为了验证反应后A中溶质的成分,小明同学又分别做了以下两组实验:

①取少量A中溶液,测其pH,pH>7

②取少量A中溶液,向其中加入CaCl2溶液,无明显现象,再测其pH,pH>7

查阅资料可知CaCl2溶液呈中性。

以上两组实验事实中,能说明A中溶液一定含有NaOH的是 (填序号)。若X是CaCl2,则A中产生的现象是 ,反应化学方程式为 。

(4)若X是稀盐酸,并且足量的进入锥形瓶A中,则锥形瓶A中产生的现象是 ,该反应的化学方程式为 。

四.计算题

30.为测定金属镁和硫酸镁的固体混合物中镁元素的质量分数,先称取混合物10g,放入一个干净的烧杯中,然后取一定溶质质量分数的稀硫酸75g,平均分成五次加入其中,充分振荡,实验所得数据见表:

第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

加入稀硫酸的质量/g 15 15 15 15 15

生成氢气的总质量/g 0.12 x 0.36 0.4 0.4

(1)表中x= 。

(2)金属镁完全反应是第 次。

(3)求固体混合物中镁元素的质量分数(写出计算过程,结果精确到0.1%)。

(4)已知图中纵坐标为某单质,请画出该单质的质量随加入稀硫酸质量的变化图象(标出必要的数据)。

31.纯碱可用于造纸、玻璃生产等领域。纯碱产品中常含有少量的氯化钠杂质,某兴趣小组的同学为测定某品牌纯碱样品中碳酸钠的质量分数,设计了如图方案并进行实验。

(1)滤液B中含有的阳离子有 (填化学符号)。

(2)若沉淀不经过操作b会使测定结果 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

(3)根据以上数据计算该样品中碳酸钠的质量分数(写出计算过程,结果精确至0.1%)。

32.侯氏制碱法得到的纯碱中常含有少量氯化钠杂质,化验员要测定每批次产品中纯碱的纯度。取27g纯碱样品,平均分成五份依次加入到盛有100g稀盐酸的锥形瓶中(锥形瓶的质量为50g),充分反应后进行称量(如图),得到的实验数据如下表:

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

加入纯碱样品的质量/g 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

电子天平的示数/g 153.2 156.4 159.6 165.0 170.4

(1)将全部纯碱样品加入100g稀盐酸中充分反应后,最终生成二氧化碳的质量是 g。

(2)通过第一次实验的数据,求出样品中碳酸钠的质量分数。(计算结果精确到0.1%)

(3)按照该实验装置进行实验,测得碳酸钠质量分数偏大,可能的原因是 。

A.水分蒸发 B.锥形瓶中有二氧化碳气体残留

C.盐酸挥发 D.加入稀盐酸中的纯碱样品过量

参考答案与试题解析

一.选择题(共16小题)

1.《人民日报》评价“杂交水稻之父”袁隆平院士:“一稻济世,万家粮足”,水稻中富含的淀粉属于营养素的( )

A.糖类 B.蛋白质 C.维生素 D.无机盐

解:水稻中富含淀粉,淀粉属于营养素中的糖类。

故选:A。

2.下列实验能够直接用于验证质量守恒定律的是( )

A. B.

C. D.

解:A、镁燃烧有气体参加,没有在密闭容器中进行,故不可以用于质量守恒定律的验证,故A错误;

B、氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,可以用于质量守恒定律的验证,故B正确;

C、该实验没有发生化学反应,故不能用于质量守恒定律的验证,故C错误;

D、碳酸钠和盐酸反应生成二氧化碳气体,该反应有气体生成,没有在密闭容器中进行,故不能用于质量守恒定律的验证,故D错误;

故选:B。

3.X、Y、Z三种金属,只有X在自然界中以单质形成存在,将Y放入ZNO3溶液中无明显现象,则X、Y、Z三种金属的活动顺序为( )

A.Z>Y>X B.X>Z>Y C.Y>Z>X D.X>Y>Z

解:X、Y、Z三种金属,只有X在自然界中以单质形成存在,说明X的金属活动性最弱。

将Y放入ZNO3溶液中无明显现象,说明Z比Y活泼。

则X、Y、Z三种金属的活动顺序为Z>Y>X。

故选:A。

4.下列说法错误的是( )

A.浓盐酸敞口放置一段时间后,溶液的质量和溶质的质量分数都减小

B.浓盐酸在空气中会冒白烟

C.浓硫酸敞口一段时间后,溶液的质量会增加,溶质的质量分数变小

D.浓硫酸溶于水时会放出大量的热

解:A、浓盐酸具有挥发性,敞口放置在空气中的浓盐酸会挥发出氯化氢气体,从而导致溶质的质量变小,溶质质量分数会变小,说法正确;

B、浓盐酸具有挥发性,敞口放置在空气中的浓盐酸挥发出来的氯化氢气体能与空气中的水蒸气结合成盐酸小液滴,瓶口会出现白雾,说法错误;

C、浓硫酸具有吸水性,敞口放置在空气中的浓硫酸,过一段时间后溶液的质量变大,溶质质量分数会变小,C说法正确。

D、浓硫酸溶于水放出大量的热,说法正确。

故选:B。

5.可用金属活动性,对下列现象和事实做出合理解释的是( )

①相同质量的镁和铝与足量稀盐酸反应产生的氢气质量不同;

②不能用铜与稀硫酸反应制取氢气;

③用硫酸铜、石灰乳配制农药波尔多液时,不能用铁制容器;

④银的导电性强于铜。

A.①②③④ B.①③④ C.①②③ D.②③

解:①根据金属镁和铝分别与盐酸反应产生的氢气质量不同,但是与金属镁和铝的活动性无关。

②铜活动性排在氢后,不与酸反应,不能用铜与稀硫酸反应制取氢气。

③由于铁的活动性比铜强,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,因此用硫酸铜、石灰乳配制农药波尔多液时,不能用铁制容器,否则会使农药失效。

④银的导电性强于铜,但是与金属活动性无关。

故能用金属活动性解释的是②③。

故选:D。

6.某同学为验证镁、铁、铜、银的金属活动性顺序,设计了如图所示的四个实验,金属片均已打磨,且其形状大小相同;实验①②③所用盐酸的溶质质量分数和体积均相同。下列分析不正确的是( )

A.分析实验④的现象,能判断出铜和银的金属活动性强弱

B.分析实验②④的现象,能判断出铁、铜、银的金属活动性强弱

C.对比实验①②反应的剧烈程度,能判断出镁和铁的金属活动性强弱

D.分析四个实验的现象,能判断出镁、铁、铜、银的金属活动性顺序

解:A、分析实验④的现象,铜片的表面覆盖一层银白色物质,能判断出铜和银的金属活动性强弱,故选项说法正确。

B、分析实验②④的现象,铁能与稀盐酸反应生成氢气,说明铁的位置排在氢的前面;铜和硝酸银溶液反应,说明铜的金属活动性比银强;无法比较铁和铜的金属活动性强弱,故选项说法错误。

C、对比实验①②反应的剧烈程度,能判断出镁和铁的金属活动性强弱,故选项说法正确。

D、图中实验,①②③可以得出活动性Mg>Fe>H>Cu,④说明Cu>Ag,能判断出镁、铁、铜、银的金属活动性顺序,故选项说法正确。

故选:B。

7.下列物质:①MgSO4②FeCl3③CuSO4④ZnCl2,能够通过金属与稀盐酸或稀硫酸反应生成的是( )

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

解:①镁的位置排在氢的前面,能与稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气。

②铁的位置排在氢的前面,可以与盐酸反应,但铁与盐酸发生置换反应时生成氯化亚铁,不能生成氯化铁。

③铜的位置排在氢的后面,不能与稀硫酸反应。

④锌的位置排在氢的前面,能与稀盐酸反应生成氯化锌和氢气。

故①④能够通过金属与稀盐酸或稀硫酸反应生成。

故选:D。

8.如图关于CO2的实验室制法及性质实验的说法错误的是( )

A.实验药品 B.发生装置

C.收集装置 D.密度验证

解:A.大理石和稀硫酸反应生成的硫酸钙微溶于水覆盖在大理石表面,阻碍反应的继续进行,故A错误;

B..实验室常用石灰石(或大理石)和稀盐酸反应制取二氧化碳,不需要加热,可选该装置作为发生装置,故B正确;

C.二氧化碳的密度比空气大,可用向上排空气法收集,故C正确;

D.实验中,下面的蜡烛先灭,上面的蜡烛后灭,可以得出二氧化碳的密度比空气大的结论,故D正确。

故选:A。

9.某如图所示实验,要使装置中的小气球鼓起来,则使用的固体和液体不可能是( )

A.Zn和稀H2SO4 B.石灰石和稀HCl

C.NaOH固体和水 D.Fe2O3和水

解:A、锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气,氢气进入气球,导致气球膨胀,该选项不符合题意。

B、石灰石中的碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,二氧化碳进入气球,导致气球膨胀,该选项不符合题意。

C、氢氧化钠溶于水放热,导致瓶内气体膨胀,进一步导致气球膨胀,该选项不符合题意。

D、氧化铁既不溶于水也不与水反应,且胶头滴管中所含水的体积不大,瓶内气压变化不明显,气球不会膨胀,该选项符合题意。

故选:D。

10.在①金属锌②氧化铁③氯化钡溶液④氢氧化铜四种物质中,跟稀硫酸、稀盐酸都能发生反应且反应中表现了“酸的通性”的组合是( )

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

解:①金属锌能与稀硫酸、稀盐酸反应生成盐和氢气,表现了“酸的通性”。

②氧化铁能与稀硫酸、稀盐酸反应生成盐和水,表现了“酸的通性”。

③氯化钡溶液能与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,与稀盐酸不反应,不能体现出酸的通性。

④氢氧化铜能与稀硫酸、稀盐酸反应生成盐和水,表现了“酸的通性”。

故①②④是表现了“酸的通性”的组合。

故选:B。

11.胃酸的主要成分是盐酸。下列是某些药物的主要成分,其中不能用来治疗胃酸过多的是( )

A.Mg(OH)2 B.Al(OH)3 C.MgCO3 D.FeSO4

解:A、氢氧化镁是弱碱性物质,能与盐酸发生中和反应,能用来治疗胃酸过多症,故选项错误。

B、氢氧化铝是弱碱性物质,能与盐酸发生中和反应,能用来治疗胃酸过多症,故选项错误。

C、MgCO3能与盐酸反应生成氯化镁、水和二氧化碳,能用来治疗胃酸过多症,故选项错误。

D、FeSO4不能与盐酸反应,不能用来治疗胃酸过多,故选项正确。

故选:D。

12.化学实验现象千姿百态。下列实验过程中没有出现颜色变化的是( )

A.稀盐酸除去铁锈

B.硫在氧气中燃烧

C.向氯化钠溶液中滴加酚酞试液

D.将活性炭加入红墨水中

解:A、稀盐酸除去铁锈,铁锈的主要成分是氧化铁,与盐酸反应生成氯化铁和水,会观察到铁锈溶解,溶液变黄色,有明显的颜色变化,故A错误;

B、硫和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫,发出蓝紫色火焰,故B错误;

C、氯化钠溶液显中性,向氯化钠溶液中滴加酚酞溶液,不变色,没有出现颜色变化,故C正确;

D、将活性炭加入红墨水中,溶液变成无色,故D错误。

故选:C。

13.乙醇不完全燃烧时产生CO、CO2和H2O。依据下表数据分析得出的结论中,正确的是( )

物质 乙醇 氧气 二氧化碳 水 一氧化碳

反应前质量/g 6.6 8.8 0 0 0

反应后质量/g 2 0 6.6 5.4 a

A.表中的a值为2.4

B.生成的CO和CO2分子个数比为1:3

C.参加反应的乙醇和氧气的质量比为3:4

D.在化学反应前后碳元素质量不一定相等

解:A、由质量守恒定律,化学反应前后物质的总质量不变可得:6.6+8.8=2+6.6+5.4+a,解得:a=1.4,故选项错误。

B、由表中数据可知,生成的CO和CO2的质量分别是1.4g、6.6g,分子个数比=:=1:3,故选项正确。

C、由表中数据可知,参加反应的乙醇和氧气的质量比为(6.6g﹣2g):8.8g=23:44,故选项错误。

D、由质量守恒定律,化学反应前后元素质量不变可知,所以在乙醇不完全燃烧前后碳元素质量一定相等,故选项错误。

故选:B。

14.烧杯中盛有BaCl2和HCl的混合溶液100.0g,向其中滴加溶质质量分数为10.0%的Na2CO3溶液,烧杯中溶液的质量与滴加溶液的质量关系如图所示。下列说法正确的是( )

A.ab段产生白色沉淀

B.bc段溶液质量增加86.3g

C.c点对应溶液的溶质为Na2CO3

D.向d点溶液中滴加酚酞试液,溶液显无色

解:ab段向混合物溶液中加入碳酸钠溶液,碳酸钠先和稀盐酸反应生成二氧化碳、水和氯化钠,烧杯中溶液质量增加,bc段碳酸钠和氯化钡反应生成氯化钠和碳酸钡沉淀,烧杯中溶液的质量依旧增加,但是有所减缓,cd段混合溶液中氯化氢和氯化钡已反应完全,烧杯中溶液的质量快速增加,和氯化氢、氯化钡反应的碳酸钠的质量均为10.0%×106g=10.6g;

设反应生成碳酸钡沉淀的质量为x,反应生成二氧化碳的质量为y,则:

BaCl2+Na2CO3=2NaCl+BaCO3↓

106 197

10.6g x

x=19.7g

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑

106 44

10.6g y

y=4.4g

A、ab段碳酸钠和稀盐酸反应,生成二氧化碳,不产生白色沉淀,错误;

B、bc段溶液质量增加106g﹣19.7g=86.3g,正确;

C、c点对应溶液中的溶质是氯化钠,错误;

D、因为d点所示溶液中含有大量的碳酸钠,溶液显碱性,因此滴加无色酚酞试液,溶液变红色,错误。

故选:B。

15.向一定量的稀盐酸和CaCl2的混合溶液中加入Na2CO3溶液,下列图像能表示对应变化关系的是( )

A.

B.

C.

D.

解:向盐酸和氯化钙的混合溶液中逐滴加入Na2CO3溶液,碳酸钠先与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,盐酸反应完碳酸钠再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠。

A、碳酸钠先与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,盐酸反应完碳酸钠再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,所以加入一定量的碳酸钠后才会出现沉淀,故A错误;

B、稀盐酸显酸性,碳酸钠溶液显碱性,由分析可知,碳酸钠先与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,氯化氢的量逐渐减少,溶液pH逐渐增大,盐酸反应完碳酸钠再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,这段时间溶液pH不变,当碳酸钠溶液过量时,溶液pH大于7且逐渐增大,故B正确;

C、碳酸钠先与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,所以当加入碳酸钠溶液时,应立即就有气体(二氧化碳)产生,故C错误;

D、碳酸钠先与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,盐酸反应完碳酸钠再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,所以氯化钙的质量应先保持不变一段时间,然后再下降,故D错误。

故选:B。

16.向盛有CuCl2和HCl的混合溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至过量,生成沉淀的质量与所加Ba(OH)2溶液的质量之间的关系如图所示。下列相关说法正确的是( )

A.a、b、c三点对应溶液中,溶质种类数目:a=c>b

B.a﹣b段溶液质量一定减小

C.向c点对应溶液中加入氯化铁溶液会产生黄色沉淀

D.若将原混合溶液中的盐酸换成硫酸,仍能用该图表示生成沉淀的质量与所加Ba(OH)2溶液的质量之间的关系

解:A、向盛有CuCl2和HCl的混合溶液中逐滴加入Ba(OH)2至过量,先与盐酸反应生成氯化钡和水,盐酸反应完,再与氯化铜反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钡,a、b、c三点对应溶液中,a点溶质是氯化钡、氯化铜,b点溶质是氯化钡,c点溶质是氯化钡、氢氧化钡,溶质种类数目:a=c>b,故选项说法正确。

B、a﹣b段发生的是Ba(OH)2与氯化铜反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钡,溶液质量不一定减小,若参加反应的氢氧化钡溶液的质量大于生成氢氧化铜的质量,则溶液的质量会增加,故选项说法错误。

C、c点溶液中溶质是氯化钡、氢氧化钡,向c点对应溶液中加入氯化铁溶液,氢氧化钡能与氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钡,会产生红褐色沉淀,故选项说法错误。

D、若将原混合溶液中的盐酸换成硫酸,硫酸根离子和钡离子结合生成不溶于酸的硫酸钡沉淀,一开始就产生沉淀,不能能用该图表示生成沉淀的质量与所加Ba(OH)2的质量之间的关系,故选项说法错误。

故选:A。

二.填空题(共11小题)

17.化学与我们的生活有紧密联系,请选择下列物质用序号填空。

①Na2CO3②熟石灰③小苏打④大理石⑤NaOH⑥干冰⑦食盐

(1)可用作建筑材料的是 ④ ;

(2)广泛应用于肥皂、造纸、纺织等工业的碱是 ⑤ ;

(3)侯氏联合制碱法的主产品是 ① ;

(4)可用作调味品的是 ⑦ ;

(5)舞台上出现烟雾缭绕用的是 ⑥ ;

(6)可用作改良酸性土壤的物质是 ② ;

(7)焙制糕点用的发酵粉的主要成分的是 ③ 。

解:(1)大理石的硬度大,且具有美丽的花纹,可用作建筑材料;故答案为:④;

(2)氢氧化钠是广泛应用于肥皂、造纸、纺织等工业的碱;故答案为:⑤;

(3)侯氏联合制碱法的主产品是纯碱,即碳酸钠;故答案为:①;

(4)食盐的主要成分是氯化铵,可用作调味品;故答案为:⑦;

(5)干冰升华会吸收大量的热,可用做制冷剂,舞台上出现烟雾缭绕用的就是干冰;故答案为:⑥;

(6)熟石灰是一种碱,能与土壤中的酸性物质反应,因此可用作改良酸性土壤的物质是熟石灰;故答案为:②;

(7)小苏打受热时会分解产生二氧化碳气体,因此小苏打是焙制糕点用的发酵粉的主要成分;故答案为:③。

18.根据相关信息回答下列问题。

(1)中国科学院和厦门大学通过合作,使用C60作为催化剂,攻破了合成气制备乙二醇(化学式为C2H6O2)的技术难关。C60与金刚石都由碳元素组成,但物理性质有差异,主要原因是 碳原子排列方式不同 ;乙二醇合成原理为4X+8H2+O22C2H6O2+2H2O,其中X的化学式是 CO 。

(2)蓝色食品是指淡水和海洋环境中的植物、动物和藻类,其营养素如维生素、钙、碘、铁、锌的含量的平均值比牛肉、羊肉、鸡肉或猪肉更高。营养素“钙、碘、铁、锌”指的是 元素 (选填“分子”、“原子”、“元素”或“单质”);蓝色食品金枪鱼主要提供的营养素是 蛋白质 。

(3)向水球内注入蓝色颜料后,将一颗泡腾片放进水球内,水球内产生气体,逐渐将水球充满,美轮美奂。注入蓝色颜料后,水球变蓝,请从微观角度解释其原因: 分子在不断地运动 。

解:(1)C60与金刚石物理性质有差异的主要原因是碳原子排列方式不同;

根据质量守恒定律可知,化学反应前后原子数目不变,反应前有16个H原子,2个O原子,反应后有4个C原子,16个H原子,6个O原子,故4X共有4个C原子,4个O原子,故X的化学式为CO。

(2)营养素“钙、碘、铁、锌”不是以单质、分子、原子等形式存在,而是指元素;

金枪鱼中富含蛋白质,故蓝色食品金枪鱼主要提供的营养素是蛋白质。

(3)注入蓝色颜料后,水球变蓝,是因为分子在不断运动。

故答案为:(1)碳原子排列方式不同;CO。

(2)元素;蛋白质。

(3)分子在不断地运动。

19.钢铁的生产和使用是人类文明和社会进步的一个重要标志。回答下列问题:

(1)赤铁矿(主要成分是Fe2O3)可用于炼铁。Fe2O3中铁、氧元素质量比为 7:3 ;

(2)钢是一种铁合金。钢和纯铁相比硬度较大的是 钢 ;

(3)将打磨后的铁丝放入硫酸铜溶液中,铁丝表面有红色物质生成,说明铁比铜的金属活动性 强 (填“强”或“弱”)。

解:(1)Fe2O3中铁、氧元素质量比为(56×2):(16×3)=7:3。

(2)合金的性质比组成它的纯金属的硬度大,钢是铁的合金,钢和纯铁相比硬度较大的是钢。

(3)将打磨后的铁丝放入硫酸铜溶液中,铁丝表面有红色物质生成,生成两者发生的置换反应,则说明铁比铜的金属活动性强。

故答案为:

(1)7:3;

(2)钢;

(3)强。

20.检验是否患有糖尿病的方法如下:

(1)在试管中加入2毫升10%的氢氧化钠溶液,滴加5%的硫酸铜溶液4﹣5滴,混匀,你看到的现象是 产生蓝色沉淀 。

(2)立即加入病人的尿样,在酒精灯上加热煮沸,如出现 砖红色沉淀 现象,则表明尿中含有葡萄糖。证明此病人患有糖尿病,反之则没有。

解:(1)在试管中加入2毫升10%的氢氧化钠溶液,滴加5%的硫酸铜溶液4﹣5滴,混匀,氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,看到的现象是产生蓝色沉淀。

(2)立即加入病人的尿样,尿液与新制的氢氧化铜悬浊液共热,会生成砖红色的沉淀,若有砖红色沉淀生成,说明含有葡萄糖。

故答案为:

(1)产生蓝色沉淀;

(2)砖红色沉淀。

21.根据下列甲、乙图示和相关叙述,回答下列问题:

(1)图甲中铝元素的质子数为 13 ,相对原子质量为 26.98 。

(2)铝能制成电缆是利用了铝的 延展性 (填“延展性”或“导电性”)。

(3)图乙表示把一根用砂纸打磨过的铝丝插入硫酸铜溶液中,一段时间后,铝丝表面附着一层红色物质,溶液由 蓝色 逐渐变为无色,该反应的化学方程式是: 2Al+3CuSO4═Al2(SO4)3+3Cu ,由此实验可以得出金属活动性顺序:铝 > 铜。(填“>”“<”或“=”)

解:(1)图甲中铝元素的质子数为13,相对原子质量为26.98。

故答案为:13;26.98。

(2)铝能制成电缆是利用了铝的延展性。

故答案为:延展性。

(3)图乙表示把一根用砂纸打磨过的铝丝插入硫酸铜溶液中,一段时间后,铝丝表面附着一层红色物质,溶液由蓝色逐渐变为无色,是因为铝和硫酸铜反应生成硫酸铝和铜,该反应的化学方程式是2Al+3CuSO4═Al2(SO4)3+3Cu,由此实验可以得出金属活动性顺序:铝>铜。

故答案为:蓝色;2Al+3CuSO4═Al2(SO4)3+3Cu;>。

22.如果把铁放入到盐酸中,反应后跟反应前相比,溶液的质量 增大 (填“减小”“不变”“增大”)。“湿法炼铜”的原理是硫酸铜溶液和铁反应,该反应的化学方程式是 Fe+CuSO4═FeSO4+Cu ,此反应属于 置换反应 (填基本反应类型)。

解:如果把铁放入到盐酸中,铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,每56份质量的铁反应生成2份质量的氢气,反应后跟反应前相比,溶液的质量增大。“湿法炼铜”的原理是硫酸铜溶液和铁反应,即硫酸铜和铁反应生成硫酸亚铁和铜,该反应的化学方程式是,此反应属于置换反应。

故答案为:增大;Fe+CuSO4═FeSO4+Cu;置换反应。

23.“变化观念与平衡思想”是化学核心素养之一,这要求我们多角度认识物质,以全面了解物质世界,如图以盐酸为例,回答下列问题。

(1)认识物质的组成:稀盐酸中的溶质是 HCl (填化学式)。

(2)认识物质的性质:打开浓盐酸的瓶盖,观察到瓶口有 白雾 产生,说明浓盐酸具有挥发性。

(3)认识物质的变化:

①盐酸使某指示剂变成了红色,该指示剂为 b (填字母)。

a、无色酚酞溶液

b、紫色石蕊溶液

②将金属甲、乙放入足量的稀盐酸中,观察到的现象如下:

甲表面有气泡产生且溶液变为浅绿色,乙无明显现象。由此推断金属甲、乙活动性顺序为 甲>乙 (由强到弱)。写出金属甲与盐酸反应的化学方程式: Fe+2HCl=FeCl2+H2↑ 。

③当胃酸过多时,可服用氢氧化铝中和胃酸,氢氧化铝属于 碱 (氧化物、酸、碱、盐)。

④盐酸能与某些盐反应,请列举一种能与盐酸反应且产生气体的盐 CaCO3 (填化学式)。

(4)认识物质的用途:盐酸可用于除铁锈,反应的化学方程式为: Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O 。

解:(1)盐酸是氯化氢气体的水溶液,因此稀盐酸中的溶质是氯化氢,化学式为:HCl;

(2)打开浓盐酸的瓶盖,观察到瓶口有白雾产生,说明浓盐酸具有挥发性;

(3)①盐酸呈酸性,能使紫色石蕊溶液变红,故选b;

②将金属甲、乙放入足量的稀盐酸中,甲表面有气泡产生且溶液变为浅绿色,说明甲的活动性排在氢之前,乙无明显现象,说明乙的活动性排在氢之后。由此推断金属甲、乙活动性顺序为甲>乙;由反应现象可知,金属甲是铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的化学方程式为Fe+2HCl=FeCl2+H2↑;

③酸和碱作用生成盐和水的反应,叫做中和反应,因此当胃酸过多时,可服用氢氧化铝中和胃酸,说明氢氧化铝属于碱;

④碳酸钙是盐,能与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,碳酸钙的化学式为CaCO3;

(4)铁锈的主要成分是氧化铁,氧化铁与盐酸反应生成氯化铁和水,反应的化学方程式为Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O。

故答案为:(1)HCl;

(2)白雾;

(3)①b;②甲>乙; ③Fe+2HCl=FeCl2+H2↑; ④碱; ⑤CaCO3;

(4)Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O。

24.溶液中含有一定量的Cu(NO3)2和AgNO3,现向溶液中加入一定质量的锌粉,溶液质量随反应时间的变化情况如图所示,回答下列问题。

(1)用置换反应验证锌和铜的金属活动性强弱,下列各组药品能达到实验目的的是 ② (填写编号)。

①Zn、Cu、硫酸镁溶液②z、Cu、稀硫酸③Ag、硫酸锌溶液、硫酸铜溶液

(2)A﹣B段发生反应的化学方程式为 Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag ,B点对应的溶质是 Cu(NO3)2、Zn(NO3)2 (写化学式)。

(3)C点一定有的金属单质是 银和铜 (填名称)。

解:(1)①Zn、Cu分别放入硫酸镁溶液,都没有现象,说明Zn、Cu都排在镁的后面,但不能排出锌和铜的顺序;

②将锌、铜加入硫酸溶液中,锌反应有气泡冒出,铜不反应,无现象,说明铜位于氢的后面,锌位于氢的前面,能证明铜和锌的活动性强弱,故②能达到目的;

③将银加入硫酸锌溶液、硫酸铜溶液,均没有现象,说明银位于锌和铜的后面,但是不能证明锌和铜的活动性强弱,故③不能达到目的;

(2)在金属活动性顺序中,Zn>Cu>Ag,向一定质量AgNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中加入Zn,与两种溶质依次发生反应

Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag

65 216

所以析出银的过程是溶液质量减少的过程,所以A﹣B段发生反应的化学方程式为:Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag;B点锌把硝酸银恰好完全反应,所以B点对应的溶质是Cu(NO3)2、Zn(NO3)2;

(3)Zn+Cu(NO3)2=Zn(NO3)2+Cu

65 64

所以析出铜的过程是溶液质量增加的过程,在C点时硝酸铜恰好完全反应,则生成的单质有银和铜。

故答案为:(1)②;(2)Zn+2AgNO3=Zn(NO3)2+2Ag;Cu(NO3)2、Zn(NO3)2(3)银和铜

25.现有盐酸和氯化钡的混合溶液,向其中逐滴滴入碳酸钠溶液,生成沉淀质量与滴入碳酸钠溶液质量的变化关系如图所示。0﹣a段无沉淀产生,请用化学方程式解释原因 Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑ 。当碳酸钠溶液滴至c克时溶液中溶质是 氯化钠 。当加到d点时溶液显 碱 性。

解:现有盐酸和氯化钡的混合溶液,向其中逐滴滴入碳酸钠溶液,由生成沉淀质量与滴入碳酸钠溶液质量的变化关系图,0﹣a段无沉淀产生,是因为加入的碳酸钠先与盐酸反应,碳酸钠与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,反应的化学方程式为Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑。

盐酸消耗完了,才开始与氯化钡反应,碳酸钠与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,当碳酸钠溶液滴至c克时,恰好完全反应,c克时溶液中溶质是氯化钠。

当加到d点时溶液,所得溶液是氯化钠和碳酸钠的混合溶液,碳酸钠溶液显碱性,则加到d点时溶液显碱性。

故答案为:

Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑;氯化钠;碱。

26.小宁同学取了适量实验室制二氧化碳发生装置中的剩余溶液。逐滴滴加纯碱溶液,绘制产生沉淀的图象如甲图所示。

(1)请写出B点对应溶液的溶质是 CaCl2、NaCl (写化学式)。

(2)乙图是甲图中O点到A点的反应微观实质模型图。则“”表示 H+ (写化学符号)。

(3)写出OA之间发生的化学方程式 Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑ 。

解:实验室制二氧化碳发生装置中的剩余溶液中一定含有氯化钙,加入一定量的碳酸钠后才开始出现沉淀,所以一定含有盐酸;逐滴滴加纯碱溶液,一开始没有产生沉淀,说明加入的纯碱溶液先与盐酸反应,盐酸反应完,再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀,所以

(1)B点对应溶液的溶质是CaCl2、NaCl;

(2)O点到A点,是盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,O点时溶质是氯化氢和氯化钙,由O点到A点的反应微观实质模型图,所以“”表示H+;

(3)OA之间发生的反应是碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,化学方程式为:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

故答案为:(1)CaCl2、NaCl;

(2)H+;

(3)Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

27.某同学做了如图所示的实验,在溶液中取下橡胶塞后观察到的现象为 试管中的液面上升 ;为继续探究反应后溶液中溶质的成分,该同学设计了如下方案:取反应后溶液于试管中,滴入少量CaCl2溶液,静置,向上层清液中滴加紫色石蕊溶液,若溶液变蓝,则反应后溶液的溶质为Na2CO3和NaOH。该方案是否正确? 不正确 ,请说明理由: 如果少量CaCl2溶液不能把碳酸钠完全消耗,碳酸钠溶液显碱性,也能使石蕊变蓝色,不能确定是否含有氢氧化钠 。(提示:Na2CO3溶液显碱性)

解:某同学做了如图所示的实验,在溶液中取下橡胶塞后,二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,试管中的气压减小,观察到的现象为试管中的液面上升;

该方案不正确,是因为如果少量CaCl2溶液不能把碳酸钠完全消耗,碳酸钠溶液显碱性,也能使石蕊变蓝色,不能确定是否含有氢氧化钠。

故答案为:试管中的液面上升;不正确;如果少量CaCl2溶液不能把碳酸钠完全消耗,碳酸钠溶液显碱性,也能使石蕊变蓝色,不能确定是否含有氢氧化钠。

三.实验题(共2小题)

28.某同学计划利用如图所示的A、B、C三个装置来完成二氧化碳的制取与检验。请回答下列问题:

(1)图中编号仪器的名称是:① 长颈漏斗 ;② 集气瓶 。

(2)装置C中的溶液是 澄清石灰水 (填名称)。

(3)整套装置连接的正确顺序为 a﹣c﹣d﹣b (填导管口的字母)。

(4)装置A中发生的反应的化学方程式为 CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑ 。

(5)该同学将12g小石子(主要成分是碳酸钙)放入烧杯中,然后向烧杯中加入足量的稀盐酸(杂质不参加反应)。反应开始时,烧杯及所盛物质的总质量为300.0g。实验数据记录如下表所示:

反应时间/min 0 4 8 12 16 20

烧杯及所盛物质的总量/克 300.0 299.0 296.5 295.6 m 295.6

①m的值为 295.6 。

②产生二氧化碳气体的质量为 4.4 g。

解:(1)①是长颈漏斗;②是集气瓶。

故答案为:长颈漏斗;集气瓶。

(2)装置C中的溶液是澄清石灰水(二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊)。

故答案为:澄清石灰水。

(3)整套装置连接的正确顺序为a﹣c﹣d﹣b。

故答案为:a﹣c﹣d﹣b。

(4)装置A中,碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,发生的反应的化学方程式为CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑。

故答案为:CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑。

(5)①12min、20min时总质量都是295.6,则m的值为295.6。

故答案为:295.6。

②产生二氧化碳气体的质量为300.0g﹣295.6g=4.4g。

故答案为:4.4。

29.学习小组同学用如图装置进行实验。打开分液漏斗的活塞,将NaOH浓溶液加入锥形瓶A中,关闭活塞,打开弹簧夹,观察到B中溶液倒吸进入锥形瓶A中,烧杯B中液面降低。

(1)写出CO2与NaOH溶液发生反应的化学方程式 CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O 。

(2)若X是一种碱,锥形瓶A中产生白色沉淀,X化学式可能是 Ba(OH)2或Ca(OH)2 (只写一种)。

(3)小明同学用的X若是CaCl2溶液,为了验证反应后A中溶质的成分,小明同学又分别做了以下两组实验:

①取少量A中溶液,测其pH,pH>7

②取少量A中溶液,向其中加入CaCl2溶液,无明显现象,再测其pH,pH>7

查阅资料可知CaCl2溶液呈中性。

以上两组实验事实中,能说明A中溶液一定含有NaOH的是 ② (填序号)。若X是CaCl2,则A中产生的现象是 产生白色沉淀 ,反应化学方程式为 CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl 。

(4)若X是稀盐酸,并且足量的进入锥形瓶A中,则锥形瓶A中产生的现象是 开始没有明显现象,然后产生大量气泡 ,该反应的化学方程式为 Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑ 。

解:(1)二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,化学方程式为:CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O;

(2)A中有碳酸钠生成,打开弹簧夹,此时X进入A中生成白色沉淀,碳酸钠可与钡离子或者钙离子生成碳酸钡或者碳酸钙沉淀,同时X为碱,则含有氢氧根离子,所以X可以是氢氧化钡,也可以是氢氧化钙,X化学式可能是Ba(OH)2或Ca(OH)2;

(3)小明同学用的X若是CaCl2溶液,为了验证反应后A中溶质的成分,小明同学又分别做了以下两组实验:

①取少量A中溶液,测其pH,pH>7

②取少量A中溶液,向其中加入CaCl2溶液,无明显现象,再测其pH,pH>7

查阅资料可知CaCl2溶液呈中性。

以上两组实验事实中,能说明A中溶液一定含有NaOH的是②;若X是CaCl2,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,所以A中产生的现象是:产生白色沉淀,化学方程式为:CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl;

(4)若X是稀盐酸,并且足量的进入锥形瓶A中,氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水,碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,锥形瓶A中产生的现象是:开始没有明显现象,然后产生大量气泡,化学方程式为:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

故答案为:(1)CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O;

(2)Ba(OH)2或Ca(OH)2;

(3)②;产生白色沉淀;CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl;

(4)开始没有明显现象,然后产生大量气泡;Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑。

四.计算题(共3小题)

30.为测定金属镁和硫酸镁的固体混合物中镁元素的质量分数,先称取混合物10g,放入一个干净的烧杯中,然后取一定溶质质量分数的稀硫酸75g,平均分成五次加入其中,充分振荡,实验所得数据见表:

第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

加入稀硫酸的质量/g 15 15 15 15 15

生成氢气的总质量/g 0.12 x 0.36 0.4 0.4

(1)表中x= 0.24 。

(2)金属镁完全反应是第 4 次。

(3)求固体混合物中镁元素的质量分数(写出计算过程,结果精确到0.1%)。

(4)已知图中纵坐标为某单质,请画出该单质的质量随加入稀硫酸质量的变化图象(标出必要的数据)。

解:(1)表中的数据对比可知,第一次15g稀硫酸对应0.12g氢气,而第三个15g对应的氢气为0.36g,说明每加入15g稀硫酸生成0.12g氢气,由此可知x的值为0.24;故答案为:0.24;

(2)第四次时应该为0.48g实际为0.4g,说明金属已经完全反应,所以氢气质量不再增加;故答案为:4;

(3)设10g混合物中镁单质的质量为x

Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑

24 2

x 0.4g

x=4.8g

固体混合物中镁元素的质量分数为:=58.4%

答:固体混合物中镁元素的质量分数为58.4%;

(4)设完全反应时反应的稀硫酸的质量为y,则由上述分析可得:15g:0.12g=y:0.4g解得:y=50g;由表中的数据和计算的数据画出产生的氢气的质量与加入稀硫酸质量的变化图象如下:

。

31.纯碱可用于造纸、玻璃生产等领域。纯碱产品中常含有少量的氯化钠杂质,某兴趣小组的同学为测定某品牌纯碱样品中碳酸钠的质量分数,设计了如图方案并进行实验。

(1)滤液B中含有的阳离子有 Na+、Ca2+ (填化学符号)。

(2)若沉淀不经过操作b会使测定结果 偏大 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

(3)根据以上数据计算该样品中碳酸钠的质量分数(写出计算过程,结果精确至0.1%)。

解:(1)碳酸钠和过量氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,滤液B是氯化钠和氯化钙的混合溶液,滤液B中含有的阳离子有Na+、Ca2+。

故答案为:Na+、Ca2+。

(2)操作b是洗涤、干燥,若沉淀不经过操作b,会造成沉淀的质量偏大,会使测定结果偏大。

故答案为:偏大。

(3)设该样品中碳酸钠的质量为x。

CaCl2+Na2CO3═CaCO3↓+2NaCl

106 100

x 5.0g

x=5.3g

该样品中碳酸钠的质量分数为×100%≈88.3%。

答:该样品中碳酸钠的质量分数为88.3%。

32.侯氏制碱法得到的纯碱中常含有少量氯化钠杂质,化验员要测定每批次产品中纯碱的纯度。取27g纯碱样品,平均分成五份依次加入到盛有100g稀盐酸的锥形瓶中(锥形瓶的质量为50g),充分反应后进行称量(如图),得到的实验数据如下表:

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

加入纯碱样品的质量/g 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

电子天平的示数/g 153.2 156.4 159.6 165.0 170.4

(1)将全部纯碱样品加入100g稀盐酸中充分反应后,最终生成二氧化碳的质量是 6.6 g。

(2)通过第一次实验的数据,求出样品中碳酸钠的质量分数。(计算结果精确到0.1%)

(3)按照该实验装置进行实验,测得碳酸钠质量分数偏大,可能的原因是 AC 。

A.水分蒸发

B.锥形瓶中有二氧化碳气体残留

C.盐酸挥发

D.加入稀盐酸中的纯碱样品过量

解:(1)第一、二、三次中,每次产生二氧化碳质量是2.2g,第三次稀盐酸完全反应,将全部纯碱样品加入100g稀盐酸中充分反应后,最终生成二氧化碳的质量是6.6g。

故答案为:6.6。

(2)设样品中碳酸钠的质量分数是x。

Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑

106 44

5.4gx 2.2g

=

x≈98.1%

答:样品中碳酸钠的质量分数是98.1%。

(3)A.水分蒸发,导致计算的二氧化碳质量偏大,进一步导致实验结果偏大。

B.锥形瓶中有二氧化碳气体残留,导致计算的二氧化碳质量偏小,进一步导致实验结果偏小。

C.盐酸挥发,导致计算的二氧化碳质量偏大,进一步导致实验结果偏大。

D.加入稀盐酸中的纯碱样品过量,不影响实验结果。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录