人教版物理八年级上册 第二章 声现象 第1节 声音的产生与传播习题课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版物理八年级上册 第二章 声现象 第1节 声音的产生与传播习题课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-23 13:16:59 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第1节 声音的产生与传播

第二章 声现象

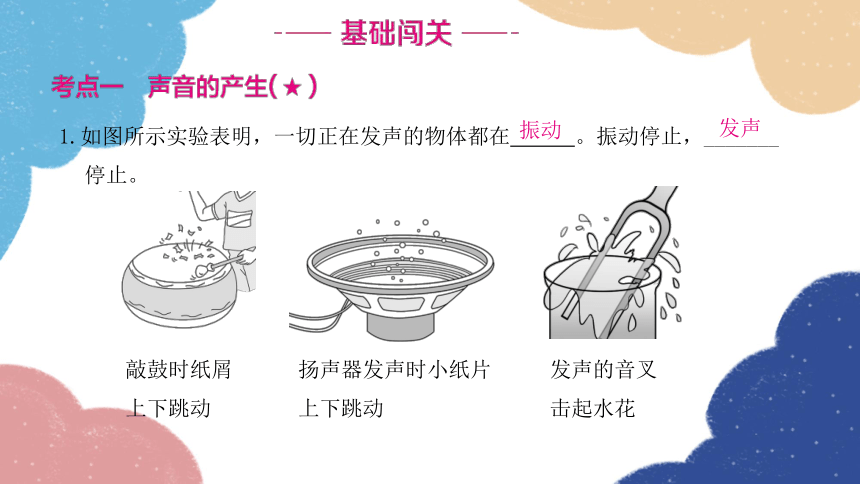

1.如图所示实验表明,一切正在发声的物体都在 。振动停止,_______停止。

敲鼓时纸屑上下跳动

扬声器发声时小纸片上下跳动

发声的音叉击起水花

振动

发声

2.(2021·开封一模)抗日战争时期,歌曲《黄河大合唱》为抗战发出怒吼,歌中唱到:“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”,这里面涉及的声源分别是 、 、 。

空气

马的声带

水

3.悠扬的笛声是 振动产生的,人说话声是 ______振动产生的,吉他的琴声是 振动产生的。

空气柱

声带

琴弦

4.卖气球的小姐姐用充气筒给气球充气,结果气球被吹破了,发出“嘭”的一个大响声,这是由于( )

A.球皮被吹大时振动发出响声

B.吹气时球内空气振动发出响声

C.吹气时球皮振动发出响声

D.球破裂时引起周围空气振动发出响声

解析:

气球破裂时,球内空气体积急剧膨胀,引起周围空气振动发出响声,故D正确,A、B、C错误。

D

5.声音以 的形式向四周传播,声音传播的速度与 和 有关。

波

介质的种类

介质的温度

6.上课铃响了,同学们迅速回到座位,铃声是由物体 产生的;课堂上同学们听到的老师讲课的声音是通过 传入耳朵的。

振动

空气

7.下表是几种物质中的声速v/(m·s-1)

空气(15 ℃) 340 海水(25 ℃) 1 531

空气(25 ℃) 346 铜(棒) 3 750

空气(35 ℃) 352 大理石 3 810

煤油(25 ℃) 1 324 铝(棒) 5 000

蒸馏水(25 ℃) 1 497 铁(棒) 5 200

(1)空气中的声速随温度的升高而 (选填“增大”“减小”或“不变”),可得出的规律是每升高1 ℃,声速每秒变化 m。按照规律,0 ℃时空气中的声速大约为 m/s。

解析:(1)由表中数据可知,空气中的声速随温度的升高而增大,可得出的规律是温度每升高10 ℃,声速增大6 m/s,即每升高1 ℃,声速每秒增大0.6 m。按照这个规律,15 ℃时,声速为340 m/s,当0 ℃时,温度降低15 ℃,声速减小9 m/s,即0 ℃时空气中的声速大约为331 m/s。

增大

0.6

331

7.下表是几种物质中的声速v/(m·s-1)

空气(15 ℃) 340 海水(25 ℃) 1 531

空气(25 ℃) 346 铜(棒) 3 750

空气(35 ℃) 352 大理石 3 810

煤油(25 ℃) 1 324 铝(棒) 5 000

蒸馏水(25 ℃) 1 497 铁(棒) 5 200

(2)分析表格中数据可得出:一般情况下,在气体、固体、液体中声速大小的排列顺序是 (从小到大排列)。

(3)影响声速大小的因素: 、 。

v气介质的种类

介质的温度

8.甲同学敲一下充满水、长的钢制自来水管的一端,乙同学在另一端耳朵紧贴在钢管上,听到三下敲击声,第一次听到的声音是由 传播来的,第二次听到的声音是由 传播来的,第三次听到的声音是由 传播来的。

钢管

水

空气

9.声音在传播过程中,遇到障碍物会被 回来。人在15 ℃的空气环境中,要区别出原声和回声,离障碍物的距离至少 m。

反射

17

10.堵住自己的耳朵,把振动的音叉尾部先后抵在脸上、后脑的头骨和牙齿上,如图所示,下列说法与实验相符的是( )

A.抵在后脑勺上听到的声音最大

B.抵在脸上时听到的声音最大

C.抵在牙齿上时听到的声音最大

D.抵在哪里听到的声音都一样

解析:

声音可通过头骨、颌骨等骨骼传播到听觉神经,由听觉神经传给大脑的,听到声音的方式被称做骨传导。当音叉尾部抵在牙齿上时,由于牙齿直接与颌骨相连,可直接将声音传给听觉神经,因此听到的声音最大,故C正确,A、B、D错误。

C

11.北宋时期的沈括,在他的著作《梦溪笔谈》中记载着:士兵枕着牛皮制成的箭筒睡在地上,能及早听到夜袭敌人的马蹄声,这段记载的科学道理是( )

A.声音不能通过空气传播

B.大地不能传播声音

C.只有牛皮制成的箭筒可以传播声音

D.固体传播声音比空气快

解析:

声音可以在固体、液体、气体中传播,且固体中传播速度最快。夜袭的敌人的马蹄声通过大地和空气同时向外传播,因为声音在大地中的传播速度比空气中的传播速度快,所以士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上时可以听到从大地传过来的声音,故D正确,A、B、C错误。

D

12.如图,水面上两船相距15 km,实验员在一条船上敲响水里的一口钟,同时点燃船上的火药使其发光;另一条船上的实验员在看到火药发光后10 s,通过水里的听音器听到了水下的钟声,声音在水中传播的速度为 m/s。

1 500

13.能说明“液体可以传播声音”的事例是( )

A.我们听到雨滴打在雨伞上的“嗒嗒”声

B.我们听到树枝上小鸟的“唧唧”声

C.将要上钩的鱼被岸边的说话声吓跑

D.人在小溪边听到“哗哗”的流水声

解析:

雨滴打在雨伞上的“嗒嗒”声、小鸟的“唧唧”声、流水的“哗哗”声都是通过空气进行传播的,故A、B、D不符合题意;

声音可以通过水进行传播,所以鱼会被岸上的说话声吓跑,故C符合题意。

C

14.在学校秋季运动会上,进行百米赛跑比赛,站在终点的甲计时员,看到发令枪的火花开始计时,运动员到达终点时秒表的读数为10.59 s,如果乙计时员听到枪声才开始计时,则乙计时员记录运动员跑完百米的时间为( )

A. 10.88 s B. 10.59 s C. 10.30 s D. 10.18 s

C

15.为了探究声音产生的条件, 以下几个实验,能说明声音产生条件的是( )

A.放在钟罩内的闹钟正在响铃,抽出钟罩内的空气

B.使正在发声的音叉接触水面,水面溅起水花

C.在吊着的大钟上固定一支细小的铅笔,把钟敲响后,用纸在笔尖下迅速拖过,可以在纸上画出一条弯曲的细线

D.把两个圆纸盒用棉线相连,做成一个“土电话”,可以实现10 m内的对话

解析:

放在钟罩内的闹钟正在响铃,抽出钟罩内的空气,我们听到的声音会越来越小,说明声音的传播需要介质,故A错误;

使正在发声的音叉接触水面,水面溅起水花,说明发声的音叉在振动,故B正确;

在吊着的大钟上固定一支细小的铅笔,把钟敲响后,用纸在笔尖下迅速拖过,可以在纸上画出一条弯曲的细线,说明钟在振动,故C正确;

把两个圆纸盒用棉线相连,做成一个“土电话”,可以实现10 m内的对话,说明固体能够传声,故D错误。

BC

16.(20-21·濮阳期末)在图中,小明与小刚用细棉线连接了两个纸杯,制成了一个“土电话”。

解析:(1)细棉线是固体,他们用“土电话”能实现10 m间的通话,这表明固体可以传声。(2)用手捏住线上的某一部分时,阻止了棉线的振动,阻断了声音的传播。(3)如果线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线就听不到对方讲话的声音了,这是由于棉线“松弛”会减弱棉线振动,使声音无法向前传播。

(1)他们用“土电话”能实现10 m间的通话,这表明 。

(2)如果在用“土电话”时,另一个同学用手捏住线上的某一部分,则听的一方就听不到声音了,这是由于 。

(3)如果在用土电话时,线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线 ________(选填“能”或“不能”)听到对方的讲话声。

固体可以传声

阻止了棉线的振动,阻断了声音的传播

不能

17.一辆汽车朝山崖匀速直线行驶,在离山崖700 m处鸣笛,汽车继续向前匀速直线行驶40 m后,司机刚好听到鸣笛的回声,汽车行驶的速度为多少m/s?(v声=340 m/s)

第1节 声音的产生与传播

第二章 声现象

1.如图所示实验表明,一切正在发声的物体都在 。振动停止,_______停止。

敲鼓时纸屑上下跳动

扬声器发声时小纸片上下跳动

发声的音叉击起水花

振动

发声

2.(2021·开封一模)抗日战争时期,歌曲《黄河大合唱》为抗战发出怒吼,歌中唱到:“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”,这里面涉及的声源分别是 、 、 。

空气

马的声带

水

3.悠扬的笛声是 振动产生的,人说话声是 ______振动产生的,吉他的琴声是 振动产生的。

空气柱

声带

琴弦

4.卖气球的小姐姐用充气筒给气球充气,结果气球被吹破了,发出“嘭”的一个大响声,这是由于( )

A.球皮被吹大时振动发出响声

B.吹气时球内空气振动发出响声

C.吹气时球皮振动发出响声

D.球破裂时引起周围空气振动发出响声

解析:

气球破裂时,球内空气体积急剧膨胀,引起周围空气振动发出响声,故D正确,A、B、C错误。

D

5.声音以 的形式向四周传播,声音传播的速度与 和 有关。

波

介质的种类

介质的温度

6.上课铃响了,同学们迅速回到座位,铃声是由物体 产生的;课堂上同学们听到的老师讲课的声音是通过 传入耳朵的。

振动

空气

7.下表是几种物质中的声速v/(m·s-1)

空气(15 ℃) 340 海水(25 ℃) 1 531

空气(25 ℃) 346 铜(棒) 3 750

空气(35 ℃) 352 大理石 3 810

煤油(25 ℃) 1 324 铝(棒) 5 000

蒸馏水(25 ℃) 1 497 铁(棒) 5 200

(1)空气中的声速随温度的升高而 (选填“增大”“减小”或“不变”),可得出的规律是每升高1 ℃,声速每秒变化 m。按照规律,0 ℃时空气中的声速大约为 m/s。

解析:(1)由表中数据可知,空气中的声速随温度的升高而增大,可得出的规律是温度每升高10 ℃,声速增大6 m/s,即每升高1 ℃,声速每秒增大0.6 m。按照这个规律,15 ℃时,声速为340 m/s,当0 ℃时,温度降低15 ℃,声速减小9 m/s,即0 ℃时空气中的声速大约为331 m/s。

增大

0.6

331

7.下表是几种物质中的声速v/(m·s-1)

空气(15 ℃) 340 海水(25 ℃) 1 531

空气(25 ℃) 346 铜(棒) 3 750

空气(35 ℃) 352 大理石 3 810

煤油(25 ℃) 1 324 铝(棒) 5 000

蒸馏水(25 ℃) 1 497 铁(棒) 5 200

(2)分析表格中数据可得出:一般情况下,在气体、固体、液体中声速大小的排列顺序是 (从小到大排列)。

(3)影响声速大小的因素: 、 。

v气

介质的温度

8.甲同学敲一下充满水、长的钢制自来水管的一端,乙同学在另一端耳朵紧贴在钢管上,听到三下敲击声,第一次听到的声音是由 传播来的,第二次听到的声音是由 传播来的,第三次听到的声音是由 传播来的。

钢管

水

空气

9.声音在传播过程中,遇到障碍物会被 回来。人在15 ℃的空气环境中,要区别出原声和回声,离障碍物的距离至少 m。

反射

17

10.堵住自己的耳朵,把振动的音叉尾部先后抵在脸上、后脑的头骨和牙齿上,如图所示,下列说法与实验相符的是( )

A.抵在后脑勺上听到的声音最大

B.抵在脸上时听到的声音最大

C.抵在牙齿上时听到的声音最大

D.抵在哪里听到的声音都一样

解析:

声音可通过头骨、颌骨等骨骼传播到听觉神经,由听觉神经传给大脑的,听到声音的方式被称做骨传导。当音叉尾部抵在牙齿上时,由于牙齿直接与颌骨相连,可直接将声音传给听觉神经,因此听到的声音最大,故C正确,A、B、D错误。

C

11.北宋时期的沈括,在他的著作《梦溪笔谈》中记载着:士兵枕着牛皮制成的箭筒睡在地上,能及早听到夜袭敌人的马蹄声,这段记载的科学道理是( )

A.声音不能通过空气传播

B.大地不能传播声音

C.只有牛皮制成的箭筒可以传播声音

D.固体传播声音比空气快

解析:

声音可以在固体、液体、气体中传播,且固体中传播速度最快。夜袭的敌人的马蹄声通过大地和空气同时向外传播,因为声音在大地中的传播速度比空气中的传播速度快,所以士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上时可以听到从大地传过来的声音,故D正确,A、B、C错误。

D

12.如图,水面上两船相距15 km,实验员在一条船上敲响水里的一口钟,同时点燃船上的火药使其发光;另一条船上的实验员在看到火药发光后10 s,通过水里的听音器听到了水下的钟声,声音在水中传播的速度为 m/s。

1 500

13.能说明“液体可以传播声音”的事例是( )

A.我们听到雨滴打在雨伞上的“嗒嗒”声

B.我们听到树枝上小鸟的“唧唧”声

C.将要上钩的鱼被岸边的说话声吓跑

D.人在小溪边听到“哗哗”的流水声

解析:

雨滴打在雨伞上的“嗒嗒”声、小鸟的“唧唧”声、流水的“哗哗”声都是通过空气进行传播的,故A、B、D不符合题意;

声音可以通过水进行传播,所以鱼会被岸上的说话声吓跑,故C符合题意。

C

14.在学校秋季运动会上,进行百米赛跑比赛,站在终点的甲计时员,看到发令枪的火花开始计时,运动员到达终点时秒表的读数为10.59 s,如果乙计时员听到枪声才开始计时,则乙计时员记录运动员跑完百米的时间为( )

A. 10.88 s B. 10.59 s C. 10.30 s D. 10.18 s

C

15.为了探究声音产生的条件, 以下几个实验,能说明声音产生条件的是( )

A.放在钟罩内的闹钟正在响铃,抽出钟罩内的空气

B.使正在发声的音叉接触水面,水面溅起水花

C.在吊着的大钟上固定一支细小的铅笔,把钟敲响后,用纸在笔尖下迅速拖过,可以在纸上画出一条弯曲的细线

D.把两个圆纸盒用棉线相连,做成一个“土电话”,可以实现10 m内的对话

解析:

放在钟罩内的闹钟正在响铃,抽出钟罩内的空气,我们听到的声音会越来越小,说明声音的传播需要介质,故A错误;

使正在发声的音叉接触水面,水面溅起水花,说明发声的音叉在振动,故B正确;

在吊着的大钟上固定一支细小的铅笔,把钟敲响后,用纸在笔尖下迅速拖过,可以在纸上画出一条弯曲的细线,说明钟在振动,故C正确;

把两个圆纸盒用棉线相连,做成一个“土电话”,可以实现10 m内的对话,说明固体能够传声,故D错误。

BC

16.(20-21·濮阳期末)在图中,小明与小刚用细棉线连接了两个纸杯,制成了一个“土电话”。

解析:(1)细棉线是固体,他们用“土电话”能实现10 m间的通话,这表明固体可以传声。(2)用手捏住线上的某一部分时,阻止了棉线的振动,阻断了声音的传播。(3)如果线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线就听不到对方讲话的声音了,这是由于棉线“松弛”会减弱棉线振动,使声音无法向前传播。

(1)他们用“土电话”能实现10 m间的通话,这表明 。

(2)如果在用“土电话”时,另一个同学用手捏住线上的某一部分,则听的一方就听不到声音了,这是由于 。

(3)如果在用土电话时,线没有拉直而处于松弛状态,则听的一方通过棉线 ________(选填“能”或“不能”)听到对方的讲话声。

固体可以传声

阻止了棉线的振动,阻断了声音的传播

不能

17.一辆汽车朝山崖匀速直线行驶,在离山崖700 m处鸣笛,汽车继续向前匀速直线行驶40 m后,司机刚好听到鸣笛的回声,汽车行驶的速度为多少m/s?(v声=340 m/s)

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活