高中语文统编版选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》(共34张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-23 20:41:17 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

人皆有不忍人之心

孟子

穿越时空,管窥孟子之 “性善论”

学习目标

1.理解《人皆有不忍人之心》的章句之意,了解孟子“性善论”的要义。

2. 理解孟子的“大丈夫”概念,涵养“浩然之气”,砥砺独立人格。

3. 赏析《人皆有不忍人之心》的论说语言,探究孟子的论辩技巧。

孟子曰:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。若夫为不善,非才之罪也。恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之; 恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。故曰:‘求则得之,舍则失之。’

一、孟子的“性善论”

存在的背景

1、告子之辩

告子曰:‘性无善无不善也。’或曰:‘性可以为善,可以为不善;……或曰:‘有性善,有性不善。……’

2、荀子“性恶论”

同是儒家弟子的荀子却认为人性是“恶”,而不是“善”。

如果说人性本善,那孔子还提出“礼乐”干嘛,就没有必要,所以荀子提出了“性恶说”,并着重发展了孔子的礼教,强调政法制度的惩罚作用。

荀子提出只有通过人的主观努力,或说约束人性的方法,“其礼义,制法度”,转化人的“恶”性,则“涂之人可以为禹”

3、孔子之论

孔子说:“性相近,习相远也”,意为 人刚一出生时,人性是大致相近的。孔子虽没有明言性善还是性恶,为其后人向不同方向发展提供了可能性。

4、障碍之论

“人性善”经过几千年的露晒逐渐积淀于整个民众的法律意识心态和价值形态之中,并对现今的法治产生了消极影响。“善”的价值体系造成泛道德主义及“性善”导致人格不独立严重阻碍了现今的法治建设。

——伊利集团律师事务部范志彦

我了解的“性善论”

一、何为“性”何为“善”?— —探本朔源

“性,从心,生声”。在中国古代,“性”就是“生”,即“人之初”的“生”。

1、 孟子认为,人刚一出生时人性是善的

2、不是指人具有先天的道德观念,而是说人天生具备向善的要求和为善的能力

3、人之为恶,孟子认为一是客观环境的影响,二是主观上是否有向善的愿望。二者之中后者是最重要的,所以孟子特别强调个人加强自身修养,修回善性“性善论”强调人的本性存在善的同时,认为人有不善的原因即外部环境和自身主观愿望的影响。修身就是为了能使人的善性得到保存和发展

不同年代大儒的声援

1、汉董仲舒认为 “人受命于天,有善善恶恶之性,可养而不可改,可豫而不可去”。

2、宋代大理学家朱熹增加了天命之性与气质之性的二分说法,但天命之性本善却是根本。所谓天命之性是“理”,“理则无有不善”,而气质之性则“一本而万殊”

3、明代大儒王阳明也认为“心也,性也,天也,一也”,“性无不善,则心之本体,本无不正也”。

2、善之为何

《说文》:“善,吉也。从誩,从羊。此与义美同意。”,温顺平和,美味,语言友善其本义是像羊一样说话,有吉祥美好之义,从利他性上引申为友好、擅长、赞许、容易等义

Jìng争论

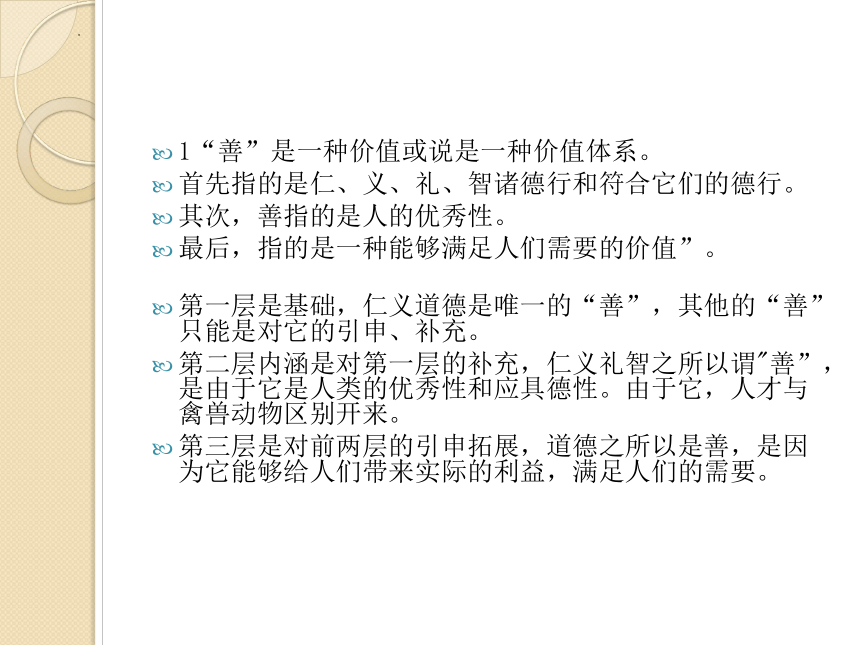

1“善”是一种价值或说是一种价值体系。

首先指的是仁、义、礼、智诸德行和符合它们的德行。

其次,善指的是人的优秀性。

最后,指的是一种能够满足人们需要的价值”。

第一层是基础,仁义道德是唯一的“善”,其他的“善”只能是对它的引申、补充。

第二层内涵是对第一层的补充,仁义礼智之所以谓"善”,是由于它是人类的优秀性和应具德性。由于它,人才与禽兽动物区别开来。

第三层是对前两层的引申拓展,道德之所以是善,是因为它能够给人们带来实际的利益,满足人们的需要。

人性本善 ——类比

“本性”就像一个人的口对于美味、眼睛对于美色、耳朵对于动听的声音,鼻子对于香味一样,是无法抗拒的本性。

3、用之为何—有利于社会长治久安

A、统治者利用民众崇尚提倡民众向善,如此民众才是温顺的甚至是麻木的,封建统治才会永固。

推崇“仁政”,构建了“善”的价值体系,宽、信、孝、惠、敬、勇等一切道德观念都归于“善”的统慑。“为政以德”、“德主刑辅”、“明刑弼教”另外,儒家认为人性本善,只须加强个人道德修养,通过道德教化,弘扬人的善端,便可达到平治天下的目的。

B、对于皇权,百姓总是希望是善良的,皇权是最后的善的权力,皇权因此不受制约,也不必制约(事实上渐渐无法制约)。

C、性善”与“仁政”相辅相成,密不可分。性善是基础,仁政是推恩。只有二者融为一体, 百姓才能安居乐业,政治才能清明顺遂,国家才会富强昌盛。

有益于整体身心健康发展

d、相对于“性恶论”,“性善论”更有益于人类整体身心健康发展。

试想,假如人类整天处在互相防范、互相恶看的环境中,其心灵无疑是很容易扭曲、变态的。当我们知道了人性本恶,我们就无可避免的处处去揣测别人的心机,不仅会让我们丧失了判断力,还会让我们心累。那么,这样的生活有还什么幸福和快乐可言?

此外,如果我们回到自己的内心,问问自己喜欢什么样的感受,一定是友善、互爱、柔和、亲昵的感受。如果人的本性就是恶的,无论用什么样的教育和环境,都难以将这种感受注入到人的内在之中。

争论的终端

e、但其实,如果我们深入分析,“性善说”与“性恶说”实际意义并没有那么大,两者其实也是殊途同归,因为它们的目的都是要引导人向“善”。

所谓性善性恶论都是为了说服君王解决乱世的。性善论真正的目的是为了约束君王,既然要行德政,君王必须以身作则,作为圣人起到道德表率。对百姓行仁政发福利,做到民贵君轻。

谈古论今 古为今用

孟子的思想在现实生活中的意义

1. 在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要的作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉地接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

2. 强调治国要爱民、与民同忧同乐,“民为贵,社稷次之,君为轻,深刻地阐述了人民在社会生活中的重要作用。在现代社会中,吸取孟子以民为本思想的精华,不断培养热爱人民的思想情感,相信人民,依靠人民,以民为本,生命至上。

3.孟子等古代儒家提倡“忠”的原则是对别人尽心尽责,有利于培养人民对民族国家的热爱。在当代社会我们应大力提倡忠于民族、忠于祖国,忠于人民,这是每一个国民的崇高职责。

4.为了维持社会的和谐统一,孟子提出了一套对社会进行经济约制的主张。这主要包括社会分工和产品交换制度、制民恒产的土地制度、薄收赋税的制度,我们应当传承、弘扬、借鉴孟子思想的优秀部分,增强加快构建和谐社会的紧迫感和使命感,推进社会主义现代化建设。

5.孟子的天人合一思想,就是协调经济建设与自然环境的平衡发展。我们必须正确处理经济建设、人口增长与资源利用、生态环境保护的关系,始终坚持经济社会发展与环境保护、生态建设相统一,大力发展循环经济,在经济建设中充分利用资源,提高资源利用效率,最大限度减少对生态环境的破坏,促进人与自然的和谐发展。

名副其实之亚圣

孟子修身六层境界

可欲之谓善,人心本具有向善的力量,“可欲”的当符合“仁义”,所以第一层境界是“善”

有诸己之谓信,亲自实践了善行不背离仁义,才可成为真正的人,(信,真也。)所以第二层境界是“信”

充实之谓美, “充实”是时时刻刻、方方面面、完完全全都践行了“善”,自然成就了全人格之“美”。此种境界包含了“善”,但又超越了“善”

充实而有光辉之谓大,一个人自身充实后,德行焕发光辉照耀他人,这是第四层境界“大”

大而化之之谓圣,化民成俗,感化民众的力量是动态的,是予人希望的,这就是第五层境界“圣”。圣人是百代楷模,具有极大的感染化育的力量。

圣而不可知之之谓神。天人合德的妙境,此最高境界似乎非人力所为,所以说“不可知之”,但孟子指出此境界是保留可能性,不为人设限

王国维的“人生三大境界”

“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路”;

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”;

“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。

王阳明人生三境界

境界一:看山是山,看水是水

境界二:看山不是山,看水不是水

境界三:看山还是山,看水还是水

庄子的《逍遥游》人生的三重境界。

弃燕雀之小志,慕鸿鹄之高翔,超越自我,

追求卓越--这是人生的第一重境界。

“举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境”,这是人生的第二重境界。

‘至人无己,神人无功,圣人无名”,是人生的第三重境界,这也是庄子描绘的人生最高境界。.

(公孙丑问曰):“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。” (《孟子 公孙丑篇上》)

27

慊:qiè,快,足。即所行合义,心安理得之意。

指平日不断积累内在的义所产生的。

直:指道义、正道。

wū,何。长,优点,长处。

之“养气说”

2、探究孟子

翻译(公孙丑问说):“请问先生在哪方面擅长?”

(孟子)说:“其一,我能理解别人言辞中表现出来的情志趋向(即听到别人说话时就能知道别人的问题在哪里,《论语》篇曾经说,“不知言无以知人也”,因此知言可以让一个人更好地了解别人);其二,我善于培养我拥有的浩然之气。”

(公孙丑说:)“请问什么叫浩然之气呢?”

(孟子)说:“这难以说得明白。那浩然之气,最宏大最刚强,用正义去培养它而不用邪恶去伤害它,就可以使它充满天地之间无所不在。那浩然之气,与仁和义道德相配合辅助,不这样做,那么浩然之气就会像人得不到食物一样疲软衰竭。浩然之气是由正义在内心长期积累而形成的,不是通过偶然的正义行为来获取它的。自己的所作所为有不能心安理得的地方,则浩然之气就会衰竭。”

3、探索孟子之 “大丈夫”

⑴ 居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。 (《孟子 滕文公下》)

⑵孟子曰:“说大人,则藐之,勿视其巍巍然。”

(《孟子 尽心下》)

⑶孟子曰:“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。” (《孟子 尽心上》)

shuì 向……进言。

wànɡ

“大丈夫”之总论

1. 居仁由义

2. 意志坚定

3.人格独立

4. 精神快乐(自由)

居恶在?仁是也;路恶在?义是也。居仁由义,大人之事备矣。

(《孟子 尽心下》)

4、探索孟子之“义”

1、大人者,言不必信,行不必果,唯义所在”,(同上)也就是说,义是君子为人处世的最重要的一个准则,君子一切的言行都要服从义这个大的原则。

2、繁体字中的义,从我,从羊。“我”是兵器,又表示仪仗;“羊”表示祭祀品。义的本义是指正义、威仪、合宜的道德、行为或道理,有义德之美。孟子所提出的义思想具备对内在道德培育与外在行为规范皆有要求的内涵。

3、仁,人之安宅;义,人之正路。” (《孟子·离娄上》)又说 “仁,人心也;义,人路也。” (《孟子·告子上》)仁是指一个人内在的德性,这种德性是每个人与生俱来的,所以要努力地保持它,内心才会踏实安稳,这就叫做 “安宅”。义是指每个人待人处事的准则,是规范人外在行为的正路,每个人都应该遵循这条正路的指引,去选择和约束自己的行为,甚至当最可宝贵的生命与义发生冲突时,也应该毫不犹豫地选择义,这就是孟子的 “舍生取义”的思想

32

孟子曰:“予岂好辩哉?予不得已也!……公明仪曰:‘庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。’……吾为此惧,闲先圣之道,距杨墨,放淫辞,邪说者不得作。” (《孟子 滕文公下》)

【注释】⑴闲:捍卫;⑵距:通“拒”,抗拒、排斥。⑶放:驱逐

朱熹在《孟子集注》中引用了尹焞的话:“学者于是非之原,亳厘有差,则害流于生民,祸及于后世,故孟子辩邪说如是之严,而自以为承三圣之功也。当是时,方且以‘好辩’目之,是以常人之心而度圣贤之心也。”

孟轲好辩,孔道以明。

5、探究孟子之“辩”

tūn

(意思是——孟子说:“我难道喜好辩论吗?我是不得已啊!……(曾子的弟子)公明仪说:‘厨房里有肥肉,马厩里有肥马,而民众却脸带饥色,野外有饿死的人,这是放任野兽去吃人。’……我为此感到忧虑,所以捍卫先圣的准则,抵制杨墨的学说,批驳错误的言论,这样主张邪说的人就无法兴起。”)

民贵君轻不愧亚圣

性善气正真乃完人

谢谢观看

人皆有不忍人之心

孟子

穿越时空,管窥孟子之 “性善论”

学习目标

1.理解《人皆有不忍人之心》的章句之意,了解孟子“性善论”的要义。

2. 理解孟子的“大丈夫”概念,涵养“浩然之气”,砥砺独立人格。

3. 赏析《人皆有不忍人之心》的论说语言,探究孟子的论辩技巧。

孟子曰:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。若夫为不善,非才之罪也。恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之; 恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。故曰:‘求则得之,舍则失之。’

一、孟子的“性善论”

存在的背景

1、告子之辩

告子曰:‘性无善无不善也。’或曰:‘性可以为善,可以为不善;……或曰:‘有性善,有性不善。……’

2、荀子“性恶论”

同是儒家弟子的荀子却认为人性是“恶”,而不是“善”。

如果说人性本善,那孔子还提出“礼乐”干嘛,就没有必要,所以荀子提出了“性恶说”,并着重发展了孔子的礼教,强调政法制度的惩罚作用。

荀子提出只有通过人的主观努力,或说约束人性的方法,“其礼义,制法度”,转化人的“恶”性,则“涂之人可以为禹”

3、孔子之论

孔子说:“性相近,习相远也”,意为 人刚一出生时,人性是大致相近的。孔子虽没有明言性善还是性恶,为其后人向不同方向发展提供了可能性。

4、障碍之论

“人性善”经过几千年的露晒逐渐积淀于整个民众的法律意识心态和价值形态之中,并对现今的法治产生了消极影响。“善”的价值体系造成泛道德主义及“性善”导致人格不独立严重阻碍了现今的法治建设。

——伊利集团律师事务部范志彦

我了解的“性善论”

一、何为“性”何为“善”?— —探本朔源

“性,从心,生声”。在中国古代,“性”就是“生”,即“人之初”的“生”。

1、 孟子认为,人刚一出生时人性是善的

2、不是指人具有先天的道德观念,而是说人天生具备向善的要求和为善的能力

3、人之为恶,孟子认为一是客观环境的影响,二是主观上是否有向善的愿望。二者之中后者是最重要的,所以孟子特别强调个人加强自身修养,修回善性“性善论”强调人的本性存在善的同时,认为人有不善的原因即外部环境和自身主观愿望的影响。修身就是为了能使人的善性得到保存和发展

不同年代大儒的声援

1、汉董仲舒认为 “人受命于天,有善善恶恶之性,可养而不可改,可豫而不可去”。

2、宋代大理学家朱熹增加了天命之性与气质之性的二分说法,但天命之性本善却是根本。所谓天命之性是“理”,“理则无有不善”,而气质之性则“一本而万殊”

3、明代大儒王阳明也认为“心也,性也,天也,一也”,“性无不善,则心之本体,本无不正也”。

2、善之为何

《说文》:“善,吉也。从誩,从羊。此与义美同意。”,温顺平和,美味,语言友善其本义是像羊一样说话,有吉祥美好之义,从利他性上引申为友好、擅长、赞许、容易等义

Jìng争论

1“善”是一种价值或说是一种价值体系。

首先指的是仁、义、礼、智诸德行和符合它们的德行。

其次,善指的是人的优秀性。

最后,指的是一种能够满足人们需要的价值”。

第一层是基础,仁义道德是唯一的“善”,其他的“善”只能是对它的引申、补充。

第二层内涵是对第一层的补充,仁义礼智之所以谓"善”,是由于它是人类的优秀性和应具德性。由于它,人才与禽兽动物区别开来。

第三层是对前两层的引申拓展,道德之所以是善,是因为它能够给人们带来实际的利益,满足人们的需要。

人性本善 ——类比

“本性”就像一个人的口对于美味、眼睛对于美色、耳朵对于动听的声音,鼻子对于香味一样,是无法抗拒的本性。

3、用之为何—有利于社会长治久安

A、统治者利用民众崇尚提倡民众向善,如此民众才是温顺的甚至是麻木的,封建统治才会永固。

推崇“仁政”,构建了“善”的价值体系,宽、信、孝、惠、敬、勇等一切道德观念都归于“善”的统慑。“为政以德”、“德主刑辅”、“明刑弼教”另外,儒家认为人性本善,只须加强个人道德修养,通过道德教化,弘扬人的善端,便可达到平治天下的目的。

B、对于皇权,百姓总是希望是善良的,皇权是最后的善的权力,皇权因此不受制约,也不必制约(事实上渐渐无法制约)。

C、性善”与“仁政”相辅相成,密不可分。性善是基础,仁政是推恩。只有二者融为一体, 百姓才能安居乐业,政治才能清明顺遂,国家才会富强昌盛。

有益于整体身心健康发展

d、相对于“性恶论”,“性善论”更有益于人类整体身心健康发展。

试想,假如人类整天处在互相防范、互相恶看的环境中,其心灵无疑是很容易扭曲、变态的。当我们知道了人性本恶,我们就无可避免的处处去揣测别人的心机,不仅会让我们丧失了判断力,还会让我们心累。那么,这样的生活有还什么幸福和快乐可言?

此外,如果我们回到自己的内心,问问自己喜欢什么样的感受,一定是友善、互爱、柔和、亲昵的感受。如果人的本性就是恶的,无论用什么样的教育和环境,都难以将这种感受注入到人的内在之中。

争论的终端

e、但其实,如果我们深入分析,“性善说”与“性恶说”实际意义并没有那么大,两者其实也是殊途同归,因为它们的目的都是要引导人向“善”。

所谓性善性恶论都是为了说服君王解决乱世的。性善论真正的目的是为了约束君王,既然要行德政,君王必须以身作则,作为圣人起到道德表率。对百姓行仁政发福利,做到民贵君轻。

谈古论今 古为今用

孟子的思想在现实生活中的意义

1. 在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要的作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉地接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

2. 强调治国要爱民、与民同忧同乐,“民为贵,社稷次之,君为轻,深刻地阐述了人民在社会生活中的重要作用。在现代社会中,吸取孟子以民为本思想的精华,不断培养热爱人民的思想情感,相信人民,依靠人民,以民为本,生命至上。

3.孟子等古代儒家提倡“忠”的原则是对别人尽心尽责,有利于培养人民对民族国家的热爱。在当代社会我们应大力提倡忠于民族、忠于祖国,忠于人民,这是每一个国民的崇高职责。

4.为了维持社会的和谐统一,孟子提出了一套对社会进行经济约制的主张。这主要包括社会分工和产品交换制度、制民恒产的土地制度、薄收赋税的制度,我们应当传承、弘扬、借鉴孟子思想的优秀部分,增强加快构建和谐社会的紧迫感和使命感,推进社会主义现代化建设。

5.孟子的天人合一思想,就是协调经济建设与自然环境的平衡发展。我们必须正确处理经济建设、人口增长与资源利用、生态环境保护的关系,始终坚持经济社会发展与环境保护、生态建设相统一,大力发展循环经济,在经济建设中充分利用资源,提高资源利用效率,最大限度减少对生态环境的破坏,促进人与自然的和谐发展。

名副其实之亚圣

孟子修身六层境界

可欲之谓善,人心本具有向善的力量,“可欲”的当符合“仁义”,所以第一层境界是“善”

有诸己之谓信,亲自实践了善行不背离仁义,才可成为真正的人,(信,真也。)所以第二层境界是“信”

充实之谓美, “充实”是时时刻刻、方方面面、完完全全都践行了“善”,自然成就了全人格之“美”。此种境界包含了“善”,但又超越了“善”

充实而有光辉之谓大,一个人自身充实后,德行焕发光辉照耀他人,这是第四层境界“大”

大而化之之谓圣,化民成俗,感化民众的力量是动态的,是予人希望的,这就是第五层境界“圣”。圣人是百代楷模,具有极大的感染化育的力量。

圣而不可知之之谓神。天人合德的妙境,此最高境界似乎非人力所为,所以说“不可知之”,但孟子指出此境界是保留可能性,不为人设限

王国维的“人生三大境界”

“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路”;

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”;

“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。

王阳明人生三境界

境界一:看山是山,看水是水

境界二:看山不是山,看水不是水

境界三:看山还是山,看水还是水

庄子的《逍遥游》人生的三重境界。

弃燕雀之小志,慕鸿鹄之高翔,超越自我,

追求卓越--这是人生的第一重境界。

“举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境”,这是人生的第二重境界。

‘至人无己,神人无功,圣人无名”,是人生的第三重境界,这也是庄子描绘的人生最高境界。.

(公孙丑问曰):“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。” (《孟子 公孙丑篇上》)

27

慊:qiè,快,足。即所行合义,心安理得之意。

指平日不断积累内在的义所产生的。

直:指道义、正道。

wū,何。长,优点,长处。

之“养气说”

2、探究孟子

翻译(公孙丑问说):“请问先生在哪方面擅长?”

(孟子)说:“其一,我能理解别人言辞中表现出来的情志趋向(即听到别人说话时就能知道别人的问题在哪里,《论语》篇曾经说,“不知言无以知人也”,因此知言可以让一个人更好地了解别人);其二,我善于培养我拥有的浩然之气。”

(公孙丑说:)“请问什么叫浩然之气呢?”

(孟子)说:“这难以说得明白。那浩然之气,最宏大最刚强,用正义去培养它而不用邪恶去伤害它,就可以使它充满天地之间无所不在。那浩然之气,与仁和义道德相配合辅助,不这样做,那么浩然之气就会像人得不到食物一样疲软衰竭。浩然之气是由正义在内心长期积累而形成的,不是通过偶然的正义行为来获取它的。自己的所作所为有不能心安理得的地方,则浩然之气就会衰竭。”

3、探索孟子之 “大丈夫”

⑴ 居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。 (《孟子 滕文公下》)

⑵孟子曰:“说大人,则藐之,勿视其巍巍然。”

(《孟子 尽心下》)

⑶孟子曰:“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。” (《孟子 尽心上》)

shuì 向……进言。

wànɡ

“大丈夫”之总论

1. 居仁由义

2. 意志坚定

3.人格独立

4. 精神快乐(自由)

居恶在?仁是也;路恶在?义是也。居仁由义,大人之事备矣。

(《孟子 尽心下》)

4、探索孟子之“义”

1、大人者,言不必信,行不必果,唯义所在”,(同上)也就是说,义是君子为人处世的最重要的一个准则,君子一切的言行都要服从义这个大的原则。

2、繁体字中的义,从我,从羊。“我”是兵器,又表示仪仗;“羊”表示祭祀品。义的本义是指正义、威仪、合宜的道德、行为或道理,有义德之美。孟子所提出的义思想具备对内在道德培育与外在行为规范皆有要求的内涵。

3、仁,人之安宅;义,人之正路。” (《孟子·离娄上》)又说 “仁,人心也;义,人路也。” (《孟子·告子上》)仁是指一个人内在的德性,这种德性是每个人与生俱来的,所以要努力地保持它,内心才会踏实安稳,这就叫做 “安宅”。义是指每个人待人处事的准则,是规范人外在行为的正路,每个人都应该遵循这条正路的指引,去选择和约束自己的行为,甚至当最可宝贵的生命与义发生冲突时,也应该毫不犹豫地选择义,这就是孟子的 “舍生取义”的思想

32

孟子曰:“予岂好辩哉?予不得已也!……公明仪曰:‘庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。’……吾为此惧,闲先圣之道,距杨墨,放淫辞,邪说者不得作。” (《孟子 滕文公下》)

【注释】⑴闲:捍卫;⑵距:通“拒”,抗拒、排斥。⑶放:驱逐

朱熹在《孟子集注》中引用了尹焞的话:“学者于是非之原,亳厘有差,则害流于生民,祸及于后世,故孟子辩邪说如是之严,而自以为承三圣之功也。当是时,方且以‘好辩’目之,是以常人之心而度圣贤之心也。”

孟轲好辩,孔道以明。

5、探究孟子之“辩”

tūn

(意思是——孟子说:“我难道喜好辩论吗?我是不得已啊!……(曾子的弟子)公明仪说:‘厨房里有肥肉,马厩里有肥马,而民众却脸带饥色,野外有饿死的人,这是放任野兽去吃人。’……我为此感到忧虑,所以捍卫先圣的准则,抵制杨墨的学说,批驳错误的言论,这样主张邪说的人就无法兴起。”)

民贵君轻不愧亚圣

性善气正真乃完人

谢谢观看