第四章 第三节影响气候的主要因素 第1课时课件2022-2023学年七年级上册湘教版地理(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 第四章 第三节影响气候的主要因素 第1课时课件2022-2023学年七年级上册湘教版地理(共59张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 61.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-23 17:22:38 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

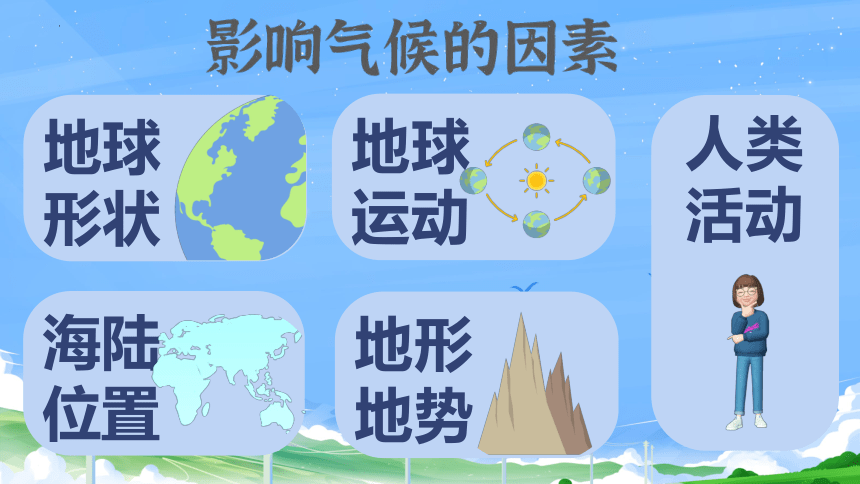

地球形状

地球运动

地形

地势

海陆

位置

人类活动

a

1

2

4.3 影响气候的因素 第1课时

学习目标

知道太阳直射和斜射下太阳辐射强弱的差异,能分析地球形状对气候的影响。

了解地球运动造成地球表面太阳辐射的时空分布差异,能举例说明地球运动对气候的影响

太阳光线与地平面的夹角叫太阳高度(角)。

太阳光线

(相互平行)

太阳高度

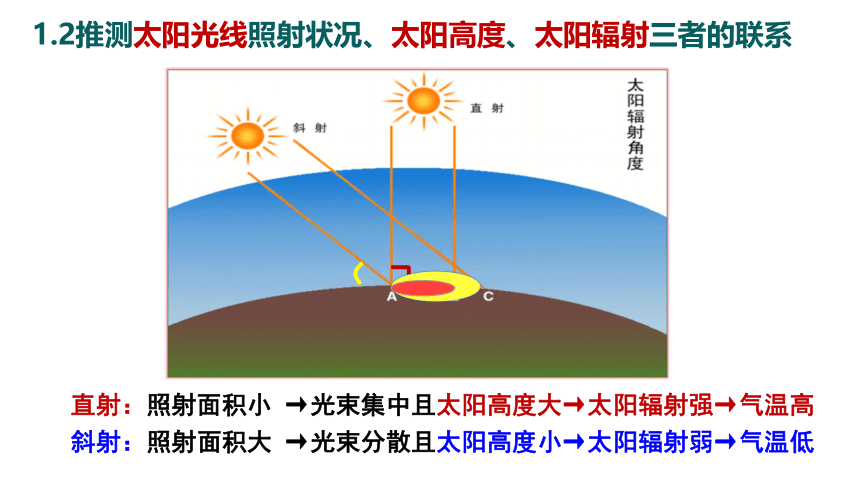

直射:照射面积小 →光束集中且太阳高度大→太阳辐射强→气温高

斜射:照射面积大 →光束分散且太阳高度小→太阳辐射弱→气温低

1.2推测太阳光线照射状况、太阳高度、太阳辐射三者的联系

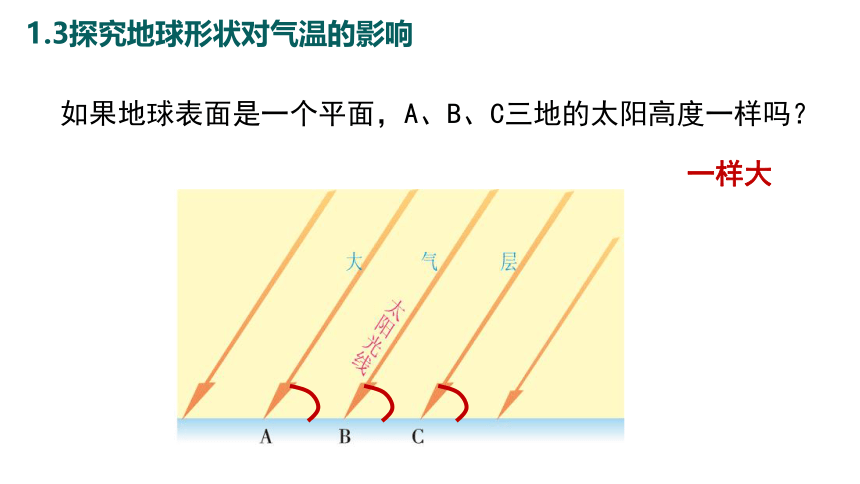

1.3探究地球形状对气温的影响

如果地球表面是一个平面,A、B、C三地的太阳高度一样吗?

一样大

A地太阳高度为____(数值)

太阳辐射最 (强或弱)

D地太阳高度为____(数值),

太阳辐射最 (强或弱)

由A到D,纬度越来越 ,

太阳高度逐渐变 ,

太阳辐射逐渐变 。

这是由于地球的 形状导致太阳辐射量的纬度差异。

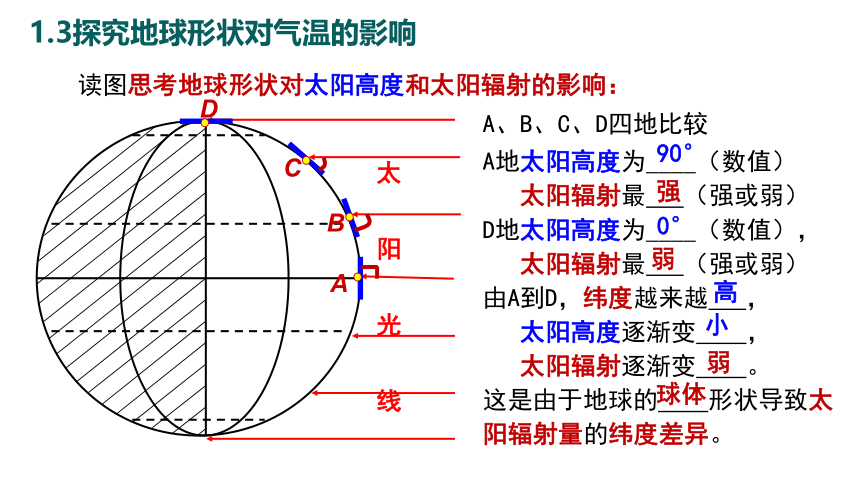

1.3探究地球形状对气温的影响

读图思考地球形状对太阳高度和太阳辐射的影响:

A、B、C、D四地比较

球体

弱

太 阳 光 线

A

B

C

D

90°

小

强

0°

弱

高

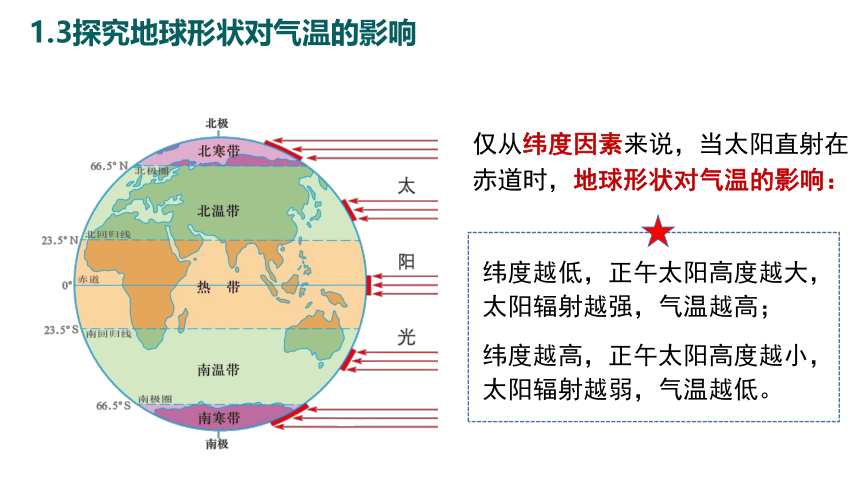

纬度越低,正午太阳高度越大,太阳辐射越强,气温越高;

纬度越高,正午太阳高度越小,太阳辐射越弱,气温越低。

仅从纬度因素来说,当太阳直射在赤道时,地球形状对气温的影响:

1.3探究地球形状对气温的影响

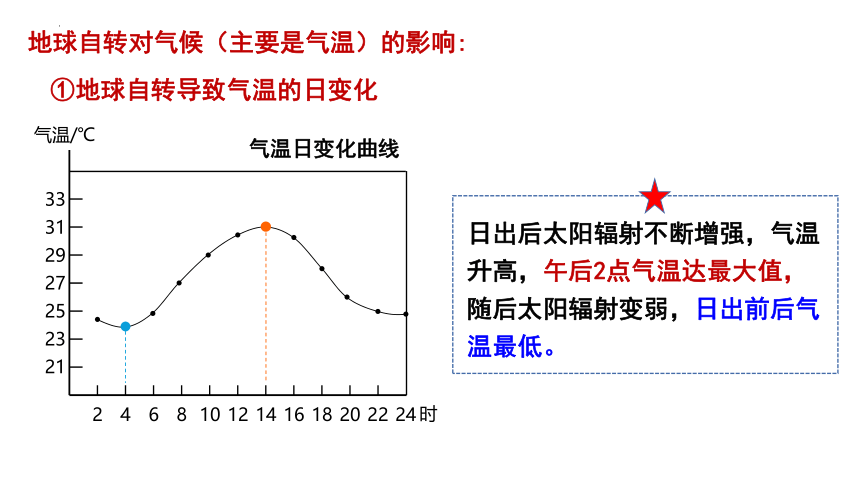

2.1地球自转与气候

地球自转对气候(主要是气温)的影响

气温日变化

(早晚较凉,中午较热)

地球自转

太阳东升西落,昼夜更替

太阳高度变化

①地球自转导致气温的日变化

21

23

25

27

29

31

33

气温/℃

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

24

22

时

气温日变化曲线

日出后太阳辐射不断增强,气温升高,午后2点气温达最大值,随后太阳辐射变弱,日出前后气温最低。

地球自转对气候(主要是气温)的影响:

②地球自转导致日影的日变化

左图为同一竖杆某日白天不同时刻的日影变化图,读图回答:

代表中午某时刻日影最 ;日出日落时刻的日影最 ,请简要分析原因。

太阳高度越大,太阳辐射越 ,日影越 。

短

强

短

长

一天当中太阳高度最大的时刻

思考

日出

日落

正午:12点

正午时刻

一天当中影子长短变化

思考

日出时刻

正午时刻

日落时刻

早:长

中:短

晚:长

太阳高度越大,

影子越短

2.2地球公转与气候

2.2地球公转与气候

春分

3.21

夏至

6.22

秋分9.23

冬至12.22

2.2地球公转与气候

北回归线

南回归线

赤道

春分

夏至

秋分

冬至

冬至

春分

3.21

2.2地球公转与气候

春分

3月

21

日期

直射点

昼夜长

短情况

现象

节气

春分

3月21前后

赤道

全球昼夜平分

/

2.2地球公转与气候

夏至

6.22

2.2地球公转与气候

夏至

6月

22

日期

直射点

昼夜长

短情况

现象

节气

春分

3月21前后

赤道

全球昼夜平分

/

夏至

6月22前后

北回归线

北半球

昼长夜短

北极圈内

极昼(南极圈内极夜)

2.2地球公转与气候

秋分9.23

2.2地球公转与气候

秋分

9月

23

日期

直射点

昼夜长

短情况

现象

节气

春分

3月21前后

赤道

全球昼夜平分

/

夏至

6月22前后

北回归线

北半球

昼长夜短

北极圈内

极昼(南极圈内极夜)

秋分

9月23前后

赤道

全球昼

夜平分

/

2.2地球公转与气候

冬至12.22

。。。。

2.2地球公转与气候

冬至

12

22

日期

直射点

昼夜长

短情况

现象

节气

春分

3月21前后

赤道

全球昼夜平分

/

夏至

6月22前后

北回归线

北半球

昼长夜短

北极圈内

极昼(南极圈内极夜)

秋分

9月23前后

赤道

全球昼

夜平分

/

冬至

12月22前后

南回归线

北半球

昼短夜长

北极圈内

极夜(南极圈内极昼)

2.2地球公转与气候

春分

3.21

夏至

6.22

秋分9.23

冬至12.22

2.2地球公转与气候

北回归线

南回归线

赤道

春分

夏至

秋分

冬至

冬至

昼夜平分

昼夜平分

北半球

昼最长

夜最短

昼长夜短

昼短夜长

春分 3.21

秋分 9.23

夏至 6.22

冬至 12.22

北半球

昼最短

夜最长

北半球为例

昼渐长

昼渐长

昼渐短

昼渐短

3·4·5月

6·7·8月

9·10·11月

12·1·2月

北半球

24节气

春雨惊春清谷天,

夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,

冬雪雪冬小大寒。

根据

各地获得太阳光热的多少

是否有太阳垂直照射

是否有极昼极夜

将地球表面划分

五带

2.2地球公转与气候

北回归线 23.5°N

南回归线 23.5°S

南极圈 66.5°S

北极圈 66.5°N

四季分明

有太阳直射,无极昼极夜

无直射,无极昼极夜

无直射,无极昼极夜

无直射,有极昼极夜

无直射,有极昼极夜

四季分明

终年炎热

终年寒冷

终年寒冷

2.2地球公转与气候

a

4.3 影响气候的因素 第2课时

目标任务

1

知道并能简单分析海陆分布对气候的影响.

2

能举例说明地形对气候的影响.

3

认识人类活动对气候产生的深刻影响,树立气候变化的全球观念及关心环境从我做起的情感态度价值观.

3.1 海陆分布对气温的影响

吸热快

散热也快

(急性子)

吸热慢

散热也慢(慢性子)

陆地

海洋

夏季气温偏高,冬季气温偏低。

夏季气温偏低,冬季气温偏高。

最高温出现在7月,最低温出现在1月

最高温出现在8月,最低温出现在2月。

以北半球为例

同纬度陆地,距海越远,夏季气温越高,冬季气温越低;年温差越大

1月,越往内陆,气温越低

7月,越往内陆,气温越高

同纬度陆地,

距海近,气温升降慢,温差小;

距海远,气温升降快,温差大.

3.1 海陆分布对气温的影响

D

读图分析造成图中同纬度A、B、C、D的植被差异的原因。

C

B

A

同纬度陆地,

距海近,降水多;

距海远(内陆)降水少.

3.2 海陆分布对降水的影响

4.1 探究地形对气候的影响

(1)山脉对低层空气运动起阻挡作用,使山脉两侧降水产生差异。

1

山地迎风坡,降水多;

背风坡,降水少

山体常年向阳面叫“阳坡”,背阴面叫“阴坡”。在北半球,一般坡向朝南的坡为阳坡,朝北为阴坡,南半球则相反。

同一海拔的山体,

阳坡气温高,阴坡气温低

4.1 探究地形对气候的影响

(2)山脉对太阳辐射起屏障作用,使山脉阴坡、阳坡的气温产生差异。

为什么赤道地区那么热,竟还有雪峰?

1

海拔升高,气温下降,

一般情况下,

海拔每增高100m,

气温约下降0.6℃。

4.2 探究地势对气候的影响

(3)地势对气候的影响,主要表现在海拔越高,气温越低。

一山有四季

十里不同天

地形地势

山麓气温高,山顶气温低

迎风坡降水多,背风坡降水少

气候差异

导致

阳坡气温高,阴坡气温低

A

B

①如图,山麓B处与山顶A处的相对高度为5 000米。如果B处的气温为20℃,那么A处的气温大约是多少?

②分析下表各种气候现象的主要影响因素,并填入相应的表格中。

气候现象 影响因素

天津的年降水量比乌鲁木齐多

青藏高原是我国夏季气温最低的地方

安第斯山南段西侧降水充沛,而东侧降水稀少

赤道地区终年炎热,而南极大陆终年冰雪覆盖

海陆分布

地形地势

纬度位置

-10℃

地形地势

人工造林

修建水库

灌溉工程

地面硬化

5.1 人类活动对气候的影响——改变地表状况,影响局部地区气候

5.1 人类活动对气候的影响——城市热岛效应

市区气温比郊区 ,降水比郊区 。

高

多

在人口密度大、工业集中的城市,往往中心地区的气温比周围郊区高,上升气流显著,形成了像岛屿一样中间凸起的气温分布图,称为城市“热岛效应”。“热岛效应”加剧了空气的对流运动,使城市上空容易形成阵雨,又形成 “雨岛效应”。

臭氧层空洞指大气平流层中臭氧浓度最小处,是臭氧层缺失处。

试分析臭氧层空洞的原因、影响。

原因:人类大量排放二氧化碳和氯氟化合物。

影响:太阳紫外线增强,危及生物健康。

5.1 人类活动对气候的影响——臭氧层空洞

5.2 人类活动对气候的影响——全球变暖

地球变暖指全球气温 。

结合图文材料和所学知识分析全球变暖的原因、影响及对策。

升高

原因:人类大量排放温室气体、砍伐森林(雨林)

影响:地球气温升高,两极冰川融化,海平面上升,淹没沿海低地,全球气候异常。

对策:使用清洁能源、保护雨林、绿色出行等

5.2 人类活动对气候的影响——全球变暖

影响气候的因素

纬度因素

海陆因素

地形因素

人类活动

地球形状+地球运动 纬度因素 (基本因素) 气温 低纬度气温 ,高纬度气温 。

降水 赤道附近降水 ,两极地区降水 。

海陆分布 气温 同纬度,内陆地区温差 、沿海温差 。

降水 同纬度,内陆地区降水较 ,沿海地区降水较 。

地形地势 气温 海拔高气温 ;阳坡气温 ,阴坡气温 。

降水 迎风坡降水 ,背风坡降水 。

人类活动 气降 ①改变地表状况,影响局部地区气候;

②工业城区中心气温比郊区 →“ 效应”、“ 效应”

③臭氧层空洞

④全球变暖

规律汇总表

高

低

多

少

大

小

多

少

高

低

多

少

高

热岛

雨岛

低

读安第斯山脉南段图及A、B两地的气候资料图,完成下列各题。

1.图中的A、B两地都在( )

A.北半球 B.南半球 C.北寒带 D.南寒带

2.造成A、B两地降水不同的主要因素是( )

A.纬度因素 B.地形因素 C.海陆分布 D.太阳辐射

B

B

测试

北半球高纬度的冰岛,有一处惊人的冰川景观——冰川形成壮观的冰川潟湖,潟湖上散布着尚未融化的冰山,是冰岛著名的旅游胜地。事实上,一个世纪以前,这种风景并不存在,冰川潟湖是气候变化的产物。完成下题。

3.冰川潟湖形成的主要原因是( )

人为挖掘

B. 降水增多

C. 海水倒灌

D. 气候变暖

4.这种气候变化造成的影响是( )

A. 农作物增产 B. 全球降水增多

C. 海平面上升 D. 岛屿面积变大

5.为了延缓这种现象的发生,可采取的有效措施是( )

A. 尽量使用一次性物品 B. 尽量乘坐公共交通

C. 禁止二氧化碳的排放 D. 禁止氯氟化合物的排放

D

C

B

测试

6.(2019.衡阳)《中国诗词大会》成了一档全民节目,话题屡登热搜榜,引发广泛热议。古诗中包含着丰富的生活常见的地理知识和地理现象。诗句:城市尚余三伏热,秋光先到野人家——(宋·陆游)形象地说明了什么地理现象( )

A.全球变暖 B.气温的垂直变化 C.降水的差异 D.城市热岛效应

7.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”一诗反映的是什么因素对气候产生影响( )

A.纬度位置 B.海陆位置 C.地形因素 D.人类活动

D

C

测试

8.某地位于东经170°,南纬20°,有关该地的叙述,正确的是:

A.该地位于东半球 B.该地处于北半球

C.该地每年有两次太阳直射现象 D.该地属于五带中的南温带

9.提到圣诞老人,我们脑海就会闪现裹着红棉袄、驾着雪橇送礼物的圣诞节场景,但当圣诞老人穿衬衫短裤、戴着太阳镜、滑着冲浪板向你迎面而来时,你可能正在哪里旅游 ( )

A.美国 B.俄罗斯 C.法国 D .澳大利亚

C

D

测试

D

B

测试

地球形状

地球运动

地形

地势

海陆

位置

人类活动

a

1

2

4.3 影响气候的因素 第1课时

学习目标

知道太阳直射和斜射下太阳辐射强弱的差异,能分析地球形状对气候的影响。

了解地球运动造成地球表面太阳辐射的时空分布差异,能举例说明地球运动对气候的影响

太阳光线与地平面的夹角叫太阳高度(角)。

太阳光线

(相互平行)

太阳高度

直射:照射面积小 →光束集中且太阳高度大→太阳辐射强→气温高

斜射:照射面积大 →光束分散且太阳高度小→太阳辐射弱→气温低

1.2推测太阳光线照射状况、太阳高度、太阳辐射三者的联系

1.3探究地球形状对气温的影响

如果地球表面是一个平面,A、B、C三地的太阳高度一样吗?

一样大

A地太阳高度为____(数值)

太阳辐射最 (强或弱)

D地太阳高度为____(数值),

太阳辐射最 (强或弱)

由A到D,纬度越来越 ,

太阳高度逐渐变 ,

太阳辐射逐渐变 。

这是由于地球的 形状导致太阳辐射量的纬度差异。

1.3探究地球形状对气温的影响

读图思考地球形状对太阳高度和太阳辐射的影响:

A、B、C、D四地比较

球体

弱

太 阳 光 线

A

B

C

D

90°

小

强

0°

弱

高

纬度越低,正午太阳高度越大,太阳辐射越强,气温越高;

纬度越高,正午太阳高度越小,太阳辐射越弱,气温越低。

仅从纬度因素来说,当太阳直射在赤道时,地球形状对气温的影响:

1.3探究地球形状对气温的影响

2.1地球自转与气候

地球自转对气候(主要是气温)的影响

气温日变化

(早晚较凉,中午较热)

地球自转

太阳东升西落,昼夜更替

太阳高度变化

①地球自转导致气温的日变化

21

23

25

27

29

31

33

气温/℃

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

24

22

时

气温日变化曲线

日出后太阳辐射不断增强,气温升高,午后2点气温达最大值,随后太阳辐射变弱,日出前后气温最低。

地球自转对气候(主要是气温)的影响:

②地球自转导致日影的日变化

左图为同一竖杆某日白天不同时刻的日影变化图,读图回答:

代表中午某时刻日影最 ;日出日落时刻的日影最 ,请简要分析原因。

太阳高度越大,太阳辐射越 ,日影越 。

短

强

短

长

一天当中太阳高度最大的时刻

思考

日出

日落

正午:12点

正午时刻

一天当中影子长短变化

思考

日出时刻

正午时刻

日落时刻

早:长

中:短

晚:长

太阳高度越大,

影子越短

2.2地球公转与气候

2.2地球公转与气候

春分

3.21

夏至

6.22

秋分9.23

冬至12.22

2.2地球公转与气候

北回归线

南回归线

赤道

春分

夏至

秋分

冬至

冬至

春分

3.21

2.2地球公转与气候

春分

3月

21

日期

直射点

昼夜长

短情况

现象

节气

春分

3月21前后

赤道

全球昼夜平分

/

2.2地球公转与气候

夏至

6.22

2.2地球公转与气候

夏至

6月

22

日期

直射点

昼夜长

短情况

现象

节气

春分

3月21前后

赤道

全球昼夜平分

/

夏至

6月22前后

北回归线

北半球

昼长夜短

北极圈内

极昼(南极圈内极夜)

2.2地球公转与气候

秋分9.23

2.2地球公转与气候

秋分

9月

23

日期

直射点

昼夜长

短情况

现象

节气

春分

3月21前后

赤道

全球昼夜平分

/

夏至

6月22前后

北回归线

北半球

昼长夜短

北极圈内

极昼(南极圈内极夜)

秋分

9月23前后

赤道

全球昼

夜平分

/

2.2地球公转与气候

冬至12.22

。。。。

2.2地球公转与气候

冬至

12

22

日期

直射点

昼夜长

短情况

现象

节气

春分

3月21前后

赤道

全球昼夜平分

/

夏至

6月22前后

北回归线

北半球

昼长夜短

北极圈内

极昼(南极圈内极夜)

秋分

9月23前后

赤道

全球昼

夜平分

/

冬至

12月22前后

南回归线

北半球

昼短夜长

北极圈内

极夜(南极圈内极昼)

2.2地球公转与气候

春分

3.21

夏至

6.22

秋分9.23

冬至12.22

2.2地球公转与气候

北回归线

南回归线

赤道

春分

夏至

秋分

冬至

冬至

昼夜平分

昼夜平分

北半球

昼最长

夜最短

昼长夜短

昼短夜长

春分 3.21

秋分 9.23

夏至 6.22

冬至 12.22

北半球

昼最短

夜最长

北半球为例

昼渐长

昼渐长

昼渐短

昼渐短

3·4·5月

6·7·8月

9·10·11月

12·1·2月

北半球

24节气

春雨惊春清谷天,

夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,

冬雪雪冬小大寒。

根据

各地获得太阳光热的多少

是否有太阳垂直照射

是否有极昼极夜

将地球表面划分

五带

2.2地球公转与气候

北回归线 23.5°N

南回归线 23.5°S

南极圈 66.5°S

北极圈 66.5°N

四季分明

有太阳直射,无极昼极夜

无直射,无极昼极夜

无直射,无极昼极夜

无直射,有极昼极夜

无直射,有极昼极夜

四季分明

终年炎热

终年寒冷

终年寒冷

2.2地球公转与气候

a

4.3 影响气候的因素 第2课时

目标任务

1

知道并能简单分析海陆分布对气候的影响.

2

能举例说明地形对气候的影响.

3

认识人类活动对气候产生的深刻影响,树立气候变化的全球观念及关心环境从我做起的情感态度价值观.

3.1 海陆分布对气温的影响

吸热快

散热也快

(急性子)

吸热慢

散热也慢(慢性子)

陆地

海洋

夏季气温偏高,冬季气温偏低。

夏季气温偏低,冬季气温偏高。

最高温出现在7月,最低温出现在1月

最高温出现在8月,最低温出现在2月。

以北半球为例

同纬度陆地,距海越远,夏季气温越高,冬季气温越低;年温差越大

1月,越往内陆,气温越低

7月,越往内陆,气温越高

同纬度陆地,

距海近,气温升降慢,温差小;

距海远,气温升降快,温差大.

3.1 海陆分布对气温的影响

D

读图分析造成图中同纬度A、B、C、D的植被差异的原因。

C

B

A

同纬度陆地,

距海近,降水多;

距海远(内陆)降水少.

3.2 海陆分布对降水的影响

4.1 探究地形对气候的影响

(1)山脉对低层空气运动起阻挡作用,使山脉两侧降水产生差异。

1

山地迎风坡,降水多;

背风坡,降水少

山体常年向阳面叫“阳坡”,背阴面叫“阴坡”。在北半球,一般坡向朝南的坡为阳坡,朝北为阴坡,南半球则相反。

同一海拔的山体,

阳坡气温高,阴坡气温低

4.1 探究地形对气候的影响

(2)山脉对太阳辐射起屏障作用,使山脉阴坡、阳坡的气温产生差异。

为什么赤道地区那么热,竟还有雪峰?

1

海拔升高,气温下降,

一般情况下,

海拔每增高100m,

气温约下降0.6℃。

4.2 探究地势对气候的影响

(3)地势对气候的影响,主要表现在海拔越高,气温越低。

一山有四季

十里不同天

地形地势

山麓气温高,山顶气温低

迎风坡降水多,背风坡降水少

气候差异

导致

阳坡气温高,阴坡气温低

A

B

①如图,山麓B处与山顶A处的相对高度为5 000米。如果B处的气温为20℃,那么A处的气温大约是多少?

②分析下表各种气候现象的主要影响因素,并填入相应的表格中。

气候现象 影响因素

天津的年降水量比乌鲁木齐多

青藏高原是我国夏季气温最低的地方

安第斯山南段西侧降水充沛,而东侧降水稀少

赤道地区终年炎热,而南极大陆终年冰雪覆盖

海陆分布

地形地势

纬度位置

-10℃

地形地势

人工造林

修建水库

灌溉工程

地面硬化

5.1 人类活动对气候的影响——改变地表状况,影响局部地区气候

5.1 人类活动对气候的影响——城市热岛效应

市区气温比郊区 ,降水比郊区 。

高

多

在人口密度大、工业集中的城市,往往中心地区的气温比周围郊区高,上升气流显著,形成了像岛屿一样中间凸起的气温分布图,称为城市“热岛效应”。“热岛效应”加剧了空气的对流运动,使城市上空容易形成阵雨,又形成 “雨岛效应”。

臭氧层空洞指大气平流层中臭氧浓度最小处,是臭氧层缺失处。

试分析臭氧层空洞的原因、影响。

原因:人类大量排放二氧化碳和氯氟化合物。

影响:太阳紫外线增强,危及生物健康。

5.1 人类活动对气候的影响——臭氧层空洞

5.2 人类活动对气候的影响——全球变暖

地球变暖指全球气温 。

结合图文材料和所学知识分析全球变暖的原因、影响及对策。

升高

原因:人类大量排放温室气体、砍伐森林(雨林)

影响:地球气温升高,两极冰川融化,海平面上升,淹没沿海低地,全球气候异常。

对策:使用清洁能源、保护雨林、绿色出行等

5.2 人类活动对气候的影响——全球变暖

影响气候的因素

纬度因素

海陆因素

地形因素

人类活动

地球形状+地球运动 纬度因素 (基本因素) 气温 低纬度气温 ,高纬度气温 。

降水 赤道附近降水 ,两极地区降水 。

海陆分布 气温 同纬度,内陆地区温差 、沿海温差 。

降水 同纬度,内陆地区降水较 ,沿海地区降水较 。

地形地势 气温 海拔高气温 ;阳坡气温 ,阴坡气温 。

降水 迎风坡降水 ,背风坡降水 。

人类活动 气降 ①改变地表状况,影响局部地区气候;

②工业城区中心气温比郊区 →“ 效应”、“ 效应”

③臭氧层空洞

④全球变暖

规律汇总表

高

低

多

少

大

小

多

少

高

低

多

少

高

热岛

雨岛

低

读安第斯山脉南段图及A、B两地的气候资料图,完成下列各题。

1.图中的A、B两地都在( )

A.北半球 B.南半球 C.北寒带 D.南寒带

2.造成A、B两地降水不同的主要因素是( )

A.纬度因素 B.地形因素 C.海陆分布 D.太阳辐射

B

B

测试

北半球高纬度的冰岛,有一处惊人的冰川景观——冰川形成壮观的冰川潟湖,潟湖上散布着尚未融化的冰山,是冰岛著名的旅游胜地。事实上,一个世纪以前,这种风景并不存在,冰川潟湖是气候变化的产物。完成下题。

3.冰川潟湖形成的主要原因是( )

人为挖掘

B. 降水增多

C. 海水倒灌

D. 气候变暖

4.这种气候变化造成的影响是( )

A. 农作物增产 B. 全球降水增多

C. 海平面上升 D. 岛屿面积变大

5.为了延缓这种现象的发生,可采取的有效措施是( )

A. 尽量使用一次性物品 B. 尽量乘坐公共交通

C. 禁止二氧化碳的排放 D. 禁止氯氟化合物的排放

D

C

B

测试

6.(2019.衡阳)《中国诗词大会》成了一档全民节目,话题屡登热搜榜,引发广泛热议。古诗中包含着丰富的生活常见的地理知识和地理现象。诗句:城市尚余三伏热,秋光先到野人家——(宋·陆游)形象地说明了什么地理现象( )

A.全球变暖 B.气温的垂直变化 C.降水的差异 D.城市热岛效应

7.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”一诗反映的是什么因素对气候产生影响( )

A.纬度位置 B.海陆位置 C.地形因素 D.人类活动

D

C

测试

8.某地位于东经170°,南纬20°,有关该地的叙述,正确的是:

A.该地位于东半球 B.该地处于北半球

C.该地每年有两次太阳直射现象 D.该地属于五带中的南温带

9.提到圣诞老人,我们脑海就会闪现裹着红棉袄、驾着雪橇送礼物的圣诞节场景,但当圣诞老人穿衬衫短裤、戴着太阳镜、滑着冲浪板向你迎面而来时,你可能正在哪里旅游 ( )

A.美国 B.俄罗斯 C.法国 D .澳大利亚

C

D

测试

D

B

测试