人音版 四年级上册音乐 第七单元 伏尔加船夫曲 教案

文档属性

| 名称 | 人音版 四年级上册音乐 第七单元 伏尔加船夫曲 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2022-10-23 21:20:19 | ||

图片预览

文档简介

伏尔加船夫曲

(俄罗斯民歌)

——小学四年级欣赏课教学设计

教学基本信息

课题 伏尔加船夫曲

学科 音乐 学段 中段 年级 四年级

相关内容 核心内容:音乐表现要素、音乐情绪与情感相关内容:表现领域中的演唱辅助内容:音乐与相关文化中的音乐与姊妹艺术

是否已实施 是

一、指导思想与理论依据

本课的歌曲欣赏,通过对歌曲音乐要素(音色、力度、旋律)的分析,以演唱与伴奏形成的卡农(Canon)和肢体的参与来感知、探究和表现主题,同时结合创作背景和油画理解体验歌曲所塑造的音乐形象与表达的音乐情感,从而提高学生的音乐感受与欣赏能力。

《音乐课程标准》中确定音乐课程性质体现在人文性、审美性和实践性三个方面。本课突出体现了音乐课程的三个性质:由音乐实践活动的参与,到感悟音乐的旋律、力度、歌词与伴奏、人声与器乐音色的融合之美,再到时代背景与油画名作之文化诠释。具体体现在:

实践性方面,音乐音响不具有语义的确定性和事物形态的具象性,要通过多种实践形式才能得以实施。本课通过对歌曲的聆听、肢体参与、卡农演唱等实践形式,体会纤夫拉纤时沉重的步伐,感知主题和音乐形象。

审美性方面,音乐培养和提高学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美。《伏尔加船夫曲》是俄罗斯民间音乐中提炼出的经典之作,歌曲本身蕴含着力度美、旋律美、演唱与伴奏融合之美,教学中引导学生全方位体验和探究这一经典音乐的美好。

人文性方面,人文性是不同国家、不同民族、不同时代文化发展对民族性格、民族情感和民族精神的展现。歌曲《伏尔加船夫曲》是曲调古老而流传宽广俄罗斯民歌,作品的时代背景与油画《伏尔加河上的纤夫》的视觉冲击,使学生在文化背景下体会忧伤的情感中所蕴含的反抗、坚强、乐观的民族精神。

二、教学背景分析

(一)教学内容分析

1.作品分析

《伏尔加船夫曲》是一首古老的俄罗斯民歌,由俄罗斯民族乐派“强力集团”(又称五人团)成员之一巴拉基列夫在伏尔加河畔记录了这首曲调,是俄罗斯民族乐派从俄罗斯民间音乐中提炼出的精华之作。歌曲中的伏尔加河,是欧洲最长的一条河流,它风光秀丽,资源丰富,勤劳勇敢两岸人民,建立起自己生活的家园,创造了优秀的俄罗斯文化,被俄罗斯人民亲切地称为“母亲河”。

(1)对歌曲音乐风格的分析:

《伏尔加船夫曲》是一首纤夫之歌,具有浓郁的俄罗斯音乐风格。俄罗斯幅员辽阔、地域广大,使得俄罗斯音乐宽广壮阔,带有颂歌风格。

本首歌曲具体体现在:

① 主题音调由开始的叹息、压抑的旋律,逐渐发展为壮阔、颂歌式具有英雄气质的旋律。

② 歌曲伴奏乐器与男低音音色极其相似,展现了浑厚、坚定、悲壮的民族形象及纤夫性格特点,呈现出俄罗斯人民骄傲、坚强、英雄性的民族精神气质。

(2)对歌曲音乐要素与情绪情感的分析:

节奏:模仿喊号子节奏贯穿歌曲;

音色:男低音演唱;

力度:整首歌曲由弱到强,再由强到弱;

速度:缓慢,尾声做渐慢处理;

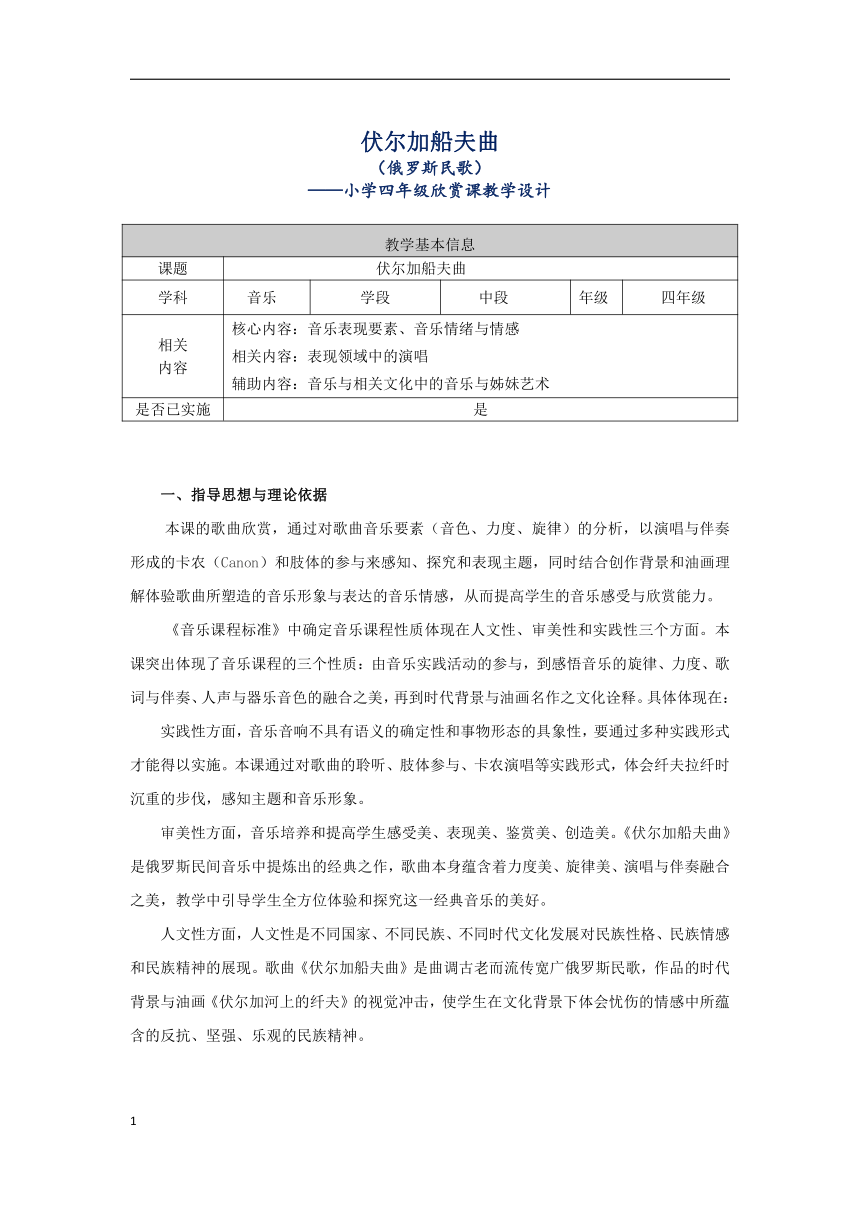

旋律:整体旋律呈下行,只有中间部分“号子”旋律原来的低音“mi” 翻上了八度上行,表现了纤夫的呐喊和渴望。

调式: 小调。每个乐句最后音都是属音“mi”;歌曲高潮是长达10拍的高音“mi”;尾音“mi”渐弱渐慢中终止,结束在半终止的属音上,仿佛刻画纤夫不断重复的苦难劳动没有尽头。

曲式结构:歌曲是通篇大段。为便于学习和记忆,我进行了仔细分析和研究,给《伏尔加船夫曲》分成开始部分、中间部分、结尾部分。

【开始部分】8小节。歌曲开始力度极弱ppp ,仿佛纤夫们微弱在叹息声、号子声中拉着笨重的货船从远方缓缓走来。歌曲1-4小节是歌曲主题,这个带有步伐特征的音乐主题一直贯穿全曲,是这首歌曲和歌曲伴奏最基本的材料。每个乐句的开始音都是“sol”,尾音是“mi”。

“号子”旋律不仅出现在衬词中(哎 呦 嗬),在歌词中也重复出现,给人沉重的感受,而在沉重的叹息声中又隐藏着反抗的力量。

(衬词) (歌词)

【中间部分】这里是歌曲情感最丰富的部分

为便于学生更容易认读曲谱,有助于记忆,我把这一大段旋律进行了整合,加入反复记号,由原来44个小节缩成12个小节, 3段歌词。变化重复的歌曲主题作为过渡句。

①歌词分析

第一段歌词:纤夫呐喊出“踏开世界不平路”,表现了纤夫在极度压抑和痛苦中,爆发出强烈的呐喊声和对社会平等渴望。

第二段歌词:3次演唱“对着太阳唱起歌”,表现了纤夫虽然生活在水深火热之中,但依旧充满了追求光明和幸福的信念。

第三段歌词:歌词表达了纤夫对母亲河——伏尔加河的深深的爱,“河水滔滔深又阔”这句歌词表现了伏尔加河像母亲一样有着博大的胸怀。

②旋律分析

开始时旋律(1-4小节)级进下行徐缓抒情,一丝丝宁静与前面主题形成对比,用抒情的方式流露出纤夫们对母亲河--伏尔加河的深爱。歌曲的开始音依旧是“sol”,尾音是“mi”。

接着旋律(5—10小节)此时,整个音乐织体流动起来,如同河水滚滚向前,显示了伏尔加河水的磅礴气势。每个小节第一个音不断变化“la”—“do”—“la”—“sol” 仿佛宁静片刻之后掀起一个大浪,而后微微喘息的旋律与力度的不断推动下,号子旋律被翻上八度,宛如滔天巨浪达到歌曲高潮:最高音、最长音、最强音,近乎呐喊的音调极具感染力,彰显出纤夫摆脱痛苦的决心和对追求光明自由生活的渴望。高潮之后,旋律级进下行(11-12小节),变化重复歌曲主题。

过渡句是变化重复的歌曲主题,表现纤夫在抒发他们的内心世界的同时,沉重的步伐依旧前行。

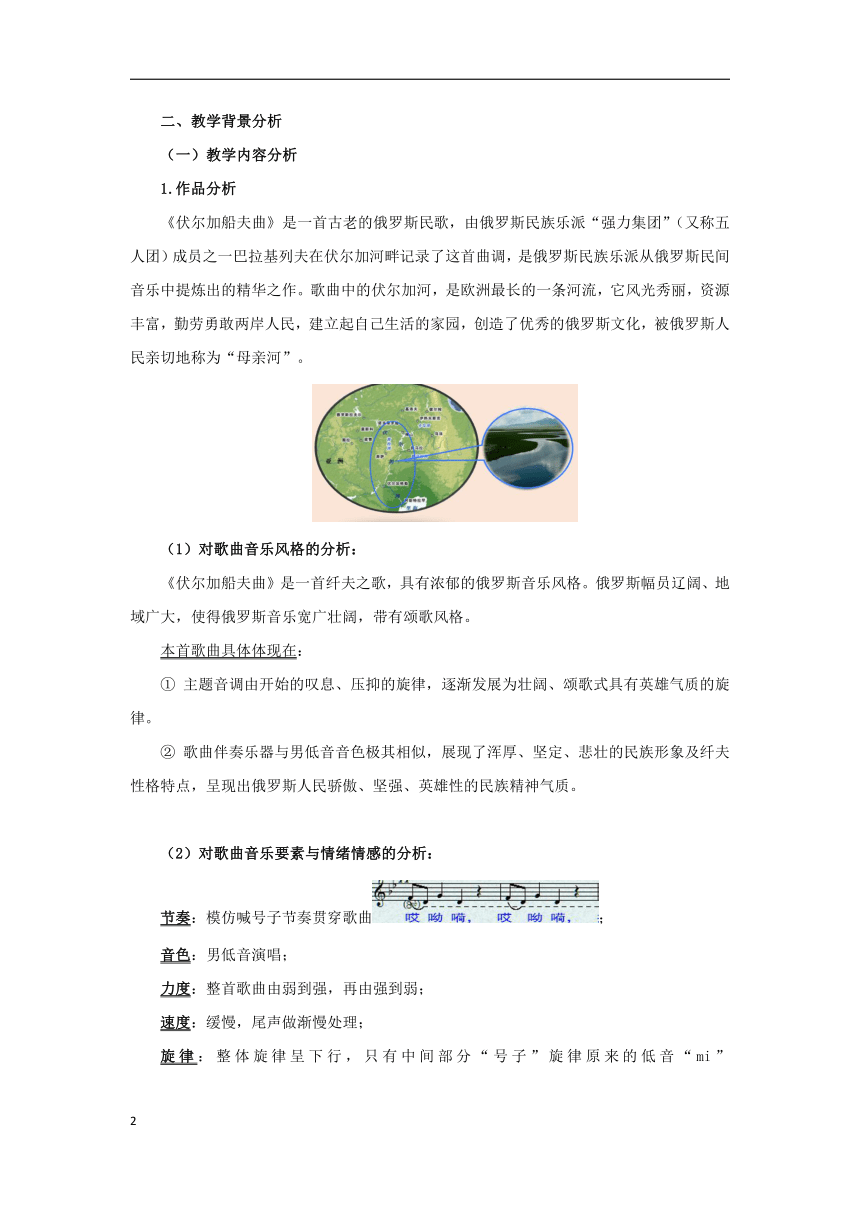

【结尾部分】与中间部分的声嘶力竭般的呐喊形成了鲜明的对比。主题重复力度由p变为pp,接着又重复主题的片段,力度也一再变弱,最后到了ppp的程度。旋律在渐慢和渐弱中消逝,仿佛纤夫们已离开我们渐渐远去,消失在天边的暮色中。歌曲结束在属音“mi”上,没有完全终止,仿佛预示着纤夫的苦难不知何时是尽头,也仿佛对光明充满希望。

(3)对歌曲伴奏的分析

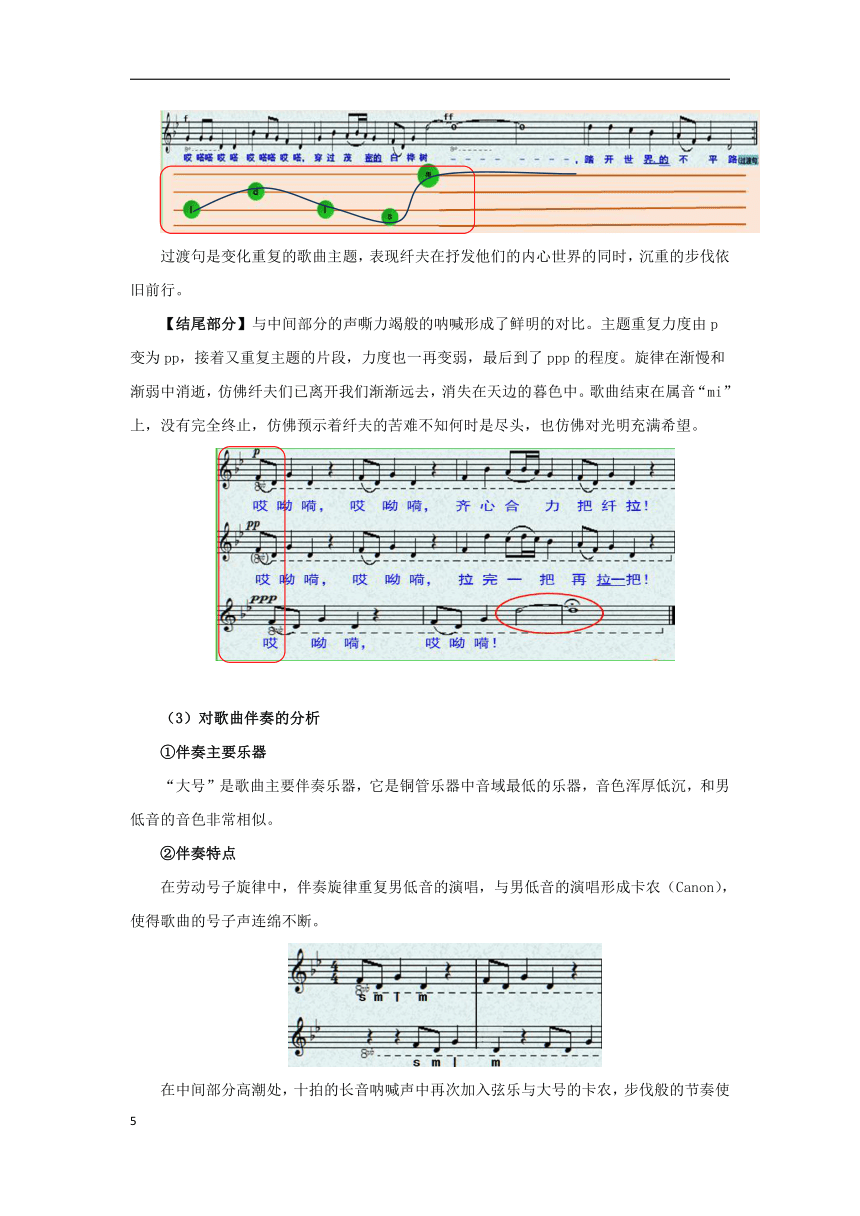

①伴奏主要乐器

“大号”是歌曲主要伴奏乐器,它是铜管乐器中音域最低的乐器,音色浑厚低沉,和男低音的音色非常相似。

②伴奏特点

在劳动号子旋律中,伴奏旋律重复男低音的演唱,与男低音的演唱形成卡农(Canon),使得歌曲的号子声连绵不断。

在中间部分高潮处,十拍的长音呐喊声中再次加入弦乐与大号的卡农,步伐般的节奏使拉纤的场景具有了连贯性,帮助歌曲推向了顶峰,与中间部分最后一句的伴奏合成歌曲主题旋律。

2.对相关文化的分析

(1)创作历史背景

在沙俄时代,伏尔加河完全处于自然状态,河道通航极为不畅,但是却常有大吨位的货船航行,因此,大量的劳动人民在伏尔加河河畔,靠为过往的船只拉纤为生。在艰苦的劳动中,纤夫们创造了忧伤而又强悍的劳动号子,而后被作曲家提炼成这首从容不迫、坚定有力的《伏尔加船夫曲》,为世人广为流传,成为俄罗斯民歌经久不衰的经典曲目。上世界二三十年代传入中国,受到广泛的欢迎。

(2)油画《伏尔加河上的纤夫》

这幅油画是俄国现实主义绘画大师列宾杰出的代表作品,当时正在写生列宾看到如牲口一样的纤夫和豪华船上红男绿女的热闹场景,于是萌发了了创作的纤夫的念头。他几次来到伏尔加河考察和写生,用三年的时间,完成了这幅世界名作。被烈日炙烤着的焦黄的河畔,油画上的11名纤夫蓬头垢面、衣衫褴褛,拉着货船,能感到他们步履是那样沉重,仿佛听到低沉、压抑的伏尔加船夫曲的回声。

(二)学生情况分析

1.在音乐表现要素上

力度:本校四年级学生可以感知整体歌曲力度上的层次变化,大多数学生能想像力度变化所描绘的情景。但是歌曲高潮长达十拍的力度不仅没有减弱反而在最后两拍时更强。在教学中,学生不容易分辨的这么细致,需要教师引导听辨。

速度:能感知歌曲整体速度是缓慢,但是纤夫前行步伐与速度的结合,有些学生领会不好。教学中,用课件出示纤夫前行脚印,让学生对比判断后,引导学生肢体参与,明确速度与步伐的进行。

节奏:多数学生可以感知喊着号子节奏是帮助纤夫更用力,但是对喊着号子还可以统一步伐和提高动作的协调性没有感知。在教学中告诉学生和中国民歌体裁劳动号子很相似,并分组唱着号子节奏体验。

音色:学生能判断出男低音演唱,但是没有注意歌曲主要伴奏乐器——“大号”的作用,进一步刻画和烘托了音乐形象。在教学中,教师引导学生聆听歌曲伴奏并卡农演唱,出示图片介绍,感受其作用。

旋律:曲谱不难,学生在识谱上可随着歌曲视唱曲谱。但是大多数学生不会注意每句结束音都是“mi”,而且中间部分的旋律流动起来如河水滚滚,气势磅礴。在教学中视唱与聆听相结合,引导学生发现并感受。

2.对歌曲的感性认知上

本课的重点就是对纤夫音乐形象和情绪情感的体会。《伏尔加船夫曲》这首音乐作品,反应是俄国沙皇统治时期纤夫的苦难生活,生活在现代的学生很难理解作品所反映的时代。教学中从音乐表现要素上引导学生充分理解作品,并用列宾的油画帮助学生一起理解音乐作品。

(三)教学方式与手段说明

教学方式:启发想像、模仿体验、引导参与、积极发现。

教学手段:采用对比聆听歌曲主题引出音乐话题,通过聆听、演唱、分析、表现、结合油画作品等教学手段,引导学生感知歌曲的音乐要素、旋律的表现,提高对歌曲的情绪情感的理解。

(四)技术准备

1.用格式工厂和会声会影编辑视频文件。

2.用MP3剪切器编辑音频文件。

(五)前期教学状况、问题及其对策

状况:学生对这首作品很陌生,对历史背景不了解。

问题:对音乐的表现要素所表达的情绪情感很难理解。

对策1:分析力度、音色、伴奏乐器,感受情绪。

对策2:提炼号子主题,演唱并用肢体表现。

对策3:观察列宾油画中的人物表情、衣着。

对策4:分析歌词与旋律表达的情感。

三、教学目标

(一)“情感态度与价值观” 目标

能感受《伏尔加船夫曲》表现纤夫拉纤时的音乐形象,理解他们内心世界——对世界不公平的呐喊、对追求光明的渴望以及对伏尔加河深深的热爱。

(二)“过程与方法”目标

通过对比、聆听、主题歌唱,体验男低音的音色和衬词、力度的作用,体会纤夫拉纤的沉重步伐并揭示标题;然后通过歌词分析、油画观察、旋律分析、卡农演唱,理解纤夫内心丰富的情感;最后通过聆听、分析、演唱体会渐渐远去、消失在暮色的拉纤形象。

(三)“知识与技能”目标

1.感知力度层次变化在歌曲中的作用。

2.感知旋律进行对歌曲情感的表达。

3.听辨并记忆主题。

四、教学重点与难点

(一)教学重点

感知歌曲塑造的音乐形象,理解纤夫内心世界。

(二)教学难点

音乐要素变化所表达的情绪情感。

五、教学过程

(一)歌曲主题的欣赏与分析

[阶段目标]:熟悉歌曲主题,能从主题中获取音色、“号子”旋律、歌词与伴奏表现出的纤夫拉纤形象。

1.聆听——歌曲主题

(1)教师活动:听主题,对比相同与不同。(开始部分与中间部分的歌曲主题)

(2)预想学生回答:

相同:音色、歌词、旋律。

不同:力度、情绪不同。第一句叹息、压抑,第二句坚定、有力。

2.视唱——歌曲主题

(1)学生跟琴唱,从歌词和聆听中描述歌曲的信息。

(2)预想学生回答:

①从歌词上知道是一首表现纤夫的歌曲;

②从衬词中判断纤夫正在拉纤;

(教师补充:与中国民歌中的劳动号子相似,简单介绍劳动号子)

③从男低音的演唱中感受到沉重;

④从力度上分析纤夫的远近。

(3)判断、模仿纤夫步伐

教师播放音乐,学生判断纤夫行进的步伐更趋向于哪一种。

然后学生模仿纤夫沉重步伐。

(4)唱——号子旋律

①学生视唱歌曲劳动号子的固定音型

②聆听伴奏——卡农,伴奏主要乐器——大号

③学生分成两个声部卡农演唱号子主题。

设计说明:通过对比聆听加深对歌曲主题的记忆、知道歌曲主要表现内容;在演唱、判断号子声中感受纤夫沉重的步伐,熟悉歌曲主要伴奏乐器,为更好理解歌曲音乐形象做铺垫。

(二)全曲欣赏与分析

1.完整聆听

[阶段目标]:能整体感知歌曲力度的层次变化,初步感受歌曲情感,知道歌曲主题贯穿全曲,了解列宾的油画。

(1)感受歌曲初步印象

教师活动:完整听,谈谈对歌曲的第一印象,从歌曲中获得什么音乐信息?

预想学生回答:聆听、表达感受到的音乐情景和感受音乐要素等(如:力度有没有变化?为什么用男低音演唱?伴奏有什么特点?场景是什么样?)

(2)结合油画揭示标题

教师活动:揭示课题《伏尔加船夫曲》,教师结合列宾的《伏尔加河上的纤夫》油面,简单介绍《伏尔加船夫曲》历史背景和纤夫的作用。

设计说明:引导学生对音乐作品的初步印象进行交流,教师归纳总结作品的情绪、情感、历史场景,结合油画激发学生对音乐作品的探究。

2.分段聆听——开始部分

[阶段目标]:知道歌曲主题重复,理解力度与旋律表现出来的拉纤场景。

(1)听——感知力度变化与旋律重复

(教师音频与动画旋律线同时播放)

①教师提问:歌曲开始部分力度怎样?旋律有什么特点?想象这时的纤夫拉纤场景。

②学生活动:力度极弱(仿佛纤夫从远处走来)。旋律起伏比较大(仿佛纤夫深一脚浅一脚的前行)。

(2)唱——记住主题旋律

①唱歌谱——号子旋律出现了多次出现,4个乐句的开始音都是“sol”,尾音是“mi”。

②唱歌词——表现力度、音色

容易出现问题:①学生控制不住力度 ②音色不够低沉

解决方法:把气息控制住,包住声音演唱,把口腔打开,尽量用低沉的声音演唱。

(3)肢体表现

①出示《伏尔加河上的纤夫》画面

教师引导:再观察身体和步伐是怎样的形态?(身体倾斜用力、脚步拼命用力蹬地)

②通过学生观察描述后,看着图片随音乐再次演唱。模仿动作,更好表现他们的沉重劳动。

设计说明:通过聆听、演唱开始部分,感知歌曲力度和旋律描绘的纤夫拉纤形象——纤夫们拉着沉重的货船由远及近缓缓走来。观察图片上的纤夫身体和步伐,模仿体验纤夫的沉重劳动,引发学生情感共鸣。

3.分段聆听——中间部分(情感表达最丰富的乐段)

[阶段目标]:从歌词与旋律融合中,理解纤夫的呐喊、纤夫的渴望和纤夫的爱。

(1)第一段歌词

①听——歌词

教师活动:唱出了纤夫什么心声?为什么要踏开世界不平路?

(引导学生对比观察纤夫的衣服、鞋子、神情和大船上的老板。)

②听——呐喊

教师提问:从哪里能感到纤夫的呐喊?

学生活动:发现歌曲高潮——最高音“mi”、最长音(10拍)最强音。其实就是号子旋律最后音“mi”翻上8度并加长。

教师活动:再听——力度是否有变化?

学生聆听:发现最后两拍力度增强。——纤夫在极度压抑后的释放。

③听——伴奏

聆听高潮长音的伴奏:伴奏卡农并重复了号子旋律。学生唱伴奏——卡农。

听“踏开世界不平路”伴奏:是“齐心合力把纤拉”的旋律。

得出:主题旋律不仅反复出现在歌词中,在伴奏中也反复出现。

④分析——旋律的推进

听一、二句

学生活动:聆听,发现开始音与结束音依旧是“sol”和“mi”。

听三、四句

每个小节第一个音不断变化“la”—“do”—“la”—“sol” ,如同河水滚滚向前,显示了伏尔加河水的磅礴气势,如滔滔巨浪。号子旋律被提高8度最后达到歌曲高潮:最高音、最长音、最强音“mi”。

(2)第二段歌词

①听——歌词

教师活动:感受到纤夫什么情感?为什么唱歌词重复三遍“对着太阳唱起歌”?

学生预想活动:太阳代表着光明,表现纤夫追求光明、幸福的信念。

②听——高潮处的歌词

教师活动:第二段歌词中,在最长音处,加入了同音高的歌词,这样的表达,和第一段歌词又有什么不同?

学生活动:感知得出纤夫用劲全身心的力量,迫切追逐着太阳,追逐着光明的信念。

学生活动:唱——学生做拉纤模仿。

教师小结:歌曲的强烈情感的表达,不单单歌词赋予的,旋律、伴奏、力度都起到至关重要的作用。

(3)第三段歌词

①听——歌词

教师活动:最后一段歌词感受到纤夫什么情感?反复称伏尔加为母亲河。歌词“河水滔滔深又阔”,像母亲一样有着博大的胸怀。

②唱——高潮处歌词

(4)听过渡句

教师活动:听——是否熟悉?

学生活动:聆听,发现歌曲主题伴随歌曲始终。

(5)完整听中间部分

教师活动:引导学生再次感受纤夫的呐喊、追求光明的信念和对伏尔加河深深的爱。

(视频播放)

设计说明:通过歌词、旋律与力度的分析,走进纤夫的内心深处,了解歌曲高潮时的情感爆发,强烈感受到纤夫呐喊出摆脱痛苦的决心、对光明幸福生活的渴望以及对母亲河深深的热爱。

4.分段聆听——结尾部分

[阶段目标]:知道歌曲主题再次重复,力度越来越弱以及尾音半终止所刻画出的音乐形象。

(1)听——力度变化、知道再现

①教师活动:播放第结尾部分音乐,引导学生发现力度、速度刻画的纤夫形象。

学生预想回答:表现了纤夫们拖着沉重的货船、迈着艰辛的步伐远去,直到最后消逝在河岸的尽头。

②听尾声:

教师活动:感知尾音渐慢、 “mi” 音延长结束,是否有终止感。

学生展开想像:好像苦难没有终止,不知何时是尽头;对光明依旧充满希望。

(2)唱——肢体表现

学生活动:跟歌曲哼唱,最后尾音用手表示纤夫远去。

设计说明:通过聆听知道歌曲主题再次重复,在模唱中加深对主题的记忆,理解歌曲结束于半终止上,感知尾音力度、速度、延长记号对音乐形象的表达。

5.完整复听

[阶段目标]:再次完整体会,学生能轻轻跟着唱主题并用肢体表现。

教师活动:播放全曲,引导学生再次感知整首歌曲的情感。

设计说明:通过完整欣赏歌曲,加深对歌曲和歌曲主题的记忆,再次诠释震撼人心灵深处的情感表达。

六、学习评价方式

1.课堂中采用了过程性评价和互评、他评的形式。

2.多次用对比的教学方式评价

七、教学设计的特点

1.抓住音乐特点,提升音乐审美能力的角度

(1)抓住旋律特点增情感

开始部分的旋律中制作旋律线,在旋律线的帮助下,学生不仅能直观歌曲主题重复,而且体会到纤夫们深一脚浅一脚的前行步伐。

中间部分情感表达强烈,旋律一点一点的推进起到至关重要的作用。比如:开始时旋律下行级进、徐缓抒情,是纤夫内心的独白,这个音乐形象和前面形成较大的反差,用抒情的方式流露出对母亲河的热爱。

之后音乐进一步展开,每个小节第一个音不断变化“la”—“do”—“la”—“sol” 宁静片刻之后仿佛像要掀起一个浪,而后微微喘息旋律与力度的不断推动下,号子旋律被提高八度,如滔滔巨浪达到歌曲高潮:最高音、最长音、最强音。教学中引导学生感知旋律的推进增强了歌曲情感爆发,呐喊的音调是摆脱痛苦的决心和对光明自由生活的渴望。

结尾部分在半终止高音结束,好像苦难的延续和对光明的向往。

(2)抓住伴奏特点添色彩

整首歌曲有两处伴奏最有特点:

第一处:在歌曲开始部分,伴奏旋律用大号重复男低音的演唱,与演唱形成卡农(Canon),使得歌曲的号子声连绵不断。在课堂中我引导学生聆听伴奏旋律,然后分组一半学生模仿男低音唱歌唱旋律,一半学生模仿大号唱伴奏旋律,感知歌曲伴奏对歌曲情绪烘托。

第二处:在歌曲中间部分如呐喊声处的长音伴奏,在第3拍时伴奏用弦乐和大号形式卡农演奏,一方面代表了纤夫们高呼的号子,另一方面步伐般的节奏使拉纤场景具有连贯性,推进歌曲情绪情感更加高涨,与最后的一句伴奏连起来形成歌曲的主题旋律。课堂中学生听辨出来后,引导学生模仿伴奏乐器进行卡农演唱,感受伴奏进一步推动歌曲情绪的激昂。

2.实践、审美与人文相结合,提升音乐学科课程价值

《伏尔加船夫曲》具有鲜明的时代感和民族性。本课通过歌曲的聆听、肢体参与、卡农演唱引导学生主动参与音乐实践,感受歌曲所蕴含着的力度美、旋律美、演唱与伴奏融合之美,再借助油画的视觉冲击,帮助学生全方位理解音乐作品,提升学生对世界民族音乐文化的理解、尊重和热爱。

主题旋律

8

(俄罗斯民歌)

——小学四年级欣赏课教学设计

教学基本信息

课题 伏尔加船夫曲

学科 音乐 学段 中段 年级 四年级

相关内容 核心内容:音乐表现要素、音乐情绪与情感相关内容:表现领域中的演唱辅助内容:音乐与相关文化中的音乐与姊妹艺术

是否已实施 是

一、指导思想与理论依据

本课的歌曲欣赏,通过对歌曲音乐要素(音色、力度、旋律)的分析,以演唱与伴奏形成的卡农(Canon)和肢体的参与来感知、探究和表现主题,同时结合创作背景和油画理解体验歌曲所塑造的音乐形象与表达的音乐情感,从而提高学生的音乐感受与欣赏能力。

《音乐课程标准》中确定音乐课程性质体现在人文性、审美性和实践性三个方面。本课突出体现了音乐课程的三个性质:由音乐实践活动的参与,到感悟音乐的旋律、力度、歌词与伴奏、人声与器乐音色的融合之美,再到时代背景与油画名作之文化诠释。具体体现在:

实践性方面,音乐音响不具有语义的确定性和事物形态的具象性,要通过多种实践形式才能得以实施。本课通过对歌曲的聆听、肢体参与、卡农演唱等实践形式,体会纤夫拉纤时沉重的步伐,感知主题和音乐形象。

审美性方面,音乐培养和提高学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美。《伏尔加船夫曲》是俄罗斯民间音乐中提炼出的经典之作,歌曲本身蕴含着力度美、旋律美、演唱与伴奏融合之美,教学中引导学生全方位体验和探究这一经典音乐的美好。

人文性方面,人文性是不同国家、不同民族、不同时代文化发展对民族性格、民族情感和民族精神的展现。歌曲《伏尔加船夫曲》是曲调古老而流传宽广俄罗斯民歌,作品的时代背景与油画《伏尔加河上的纤夫》的视觉冲击,使学生在文化背景下体会忧伤的情感中所蕴含的反抗、坚强、乐观的民族精神。

二、教学背景分析

(一)教学内容分析

1.作品分析

《伏尔加船夫曲》是一首古老的俄罗斯民歌,由俄罗斯民族乐派“强力集团”(又称五人团)成员之一巴拉基列夫在伏尔加河畔记录了这首曲调,是俄罗斯民族乐派从俄罗斯民间音乐中提炼出的精华之作。歌曲中的伏尔加河,是欧洲最长的一条河流,它风光秀丽,资源丰富,勤劳勇敢两岸人民,建立起自己生活的家园,创造了优秀的俄罗斯文化,被俄罗斯人民亲切地称为“母亲河”。

(1)对歌曲音乐风格的分析:

《伏尔加船夫曲》是一首纤夫之歌,具有浓郁的俄罗斯音乐风格。俄罗斯幅员辽阔、地域广大,使得俄罗斯音乐宽广壮阔,带有颂歌风格。

本首歌曲具体体现在:

① 主题音调由开始的叹息、压抑的旋律,逐渐发展为壮阔、颂歌式具有英雄气质的旋律。

② 歌曲伴奏乐器与男低音音色极其相似,展现了浑厚、坚定、悲壮的民族形象及纤夫性格特点,呈现出俄罗斯人民骄傲、坚强、英雄性的民族精神气质。

(2)对歌曲音乐要素与情绪情感的分析:

节奏:模仿喊号子节奏贯穿歌曲;

音色:男低音演唱;

力度:整首歌曲由弱到强,再由强到弱;

速度:缓慢,尾声做渐慢处理;

旋律:整体旋律呈下行,只有中间部分“号子”旋律原来的低音“mi” 翻上了八度上行,表现了纤夫的呐喊和渴望。

调式: 小调。每个乐句最后音都是属音“mi”;歌曲高潮是长达10拍的高音“mi”;尾音“mi”渐弱渐慢中终止,结束在半终止的属音上,仿佛刻画纤夫不断重复的苦难劳动没有尽头。

曲式结构:歌曲是通篇大段。为便于学习和记忆,我进行了仔细分析和研究,给《伏尔加船夫曲》分成开始部分、中间部分、结尾部分。

【开始部分】8小节。歌曲开始力度极弱ppp ,仿佛纤夫们微弱在叹息声、号子声中拉着笨重的货船从远方缓缓走来。歌曲1-4小节是歌曲主题,这个带有步伐特征的音乐主题一直贯穿全曲,是这首歌曲和歌曲伴奏最基本的材料。每个乐句的开始音都是“sol”,尾音是“mi”。

“号子”旋律不仅出现在衬词中(哎 呦 嗬),在歌词中也重复出现,给人沉重的感受,而在沉重的叹息声中又隐藏着反抗的力量。

(衬词) (歌词)

【中间部分】这里是歌曲情感最丰富的部分

为便于学生更容易认读曲谱,有助于记忆,我把这一大段旋律进行了整合,加入反复记号,由原来44个小节缩成12个小节, 3段歌词。变化重复的歌曲主题作为过渡句。

①歌词分析

第一段歌词:纤夫呐喊出“踏开世界不平路”,表现了纤夫在极度压抑和痛苦中,爆发出强烈的呐喊声和对社会平等渴望。

第二段歌词:3次演唱“对着太阳唱起歌”,表现了纤夫虽然生活在水深火热之中,但依旧充满了追求光明和幸福的信念。

第三段歌词:歌词表达了纤夫对母亲河——伏尔加河的深深的爱,“河水滔滔深又阔”这句歌词表现了伏尔加河像母亲一样有着博大的胸怀。

②旋律分析

开始时旋律(1-4小节)级进下行徐缓抒情,一丝丝宁静与前面主题形成对比,用抒情的方式流露出纤夫们对母亲河--伏尔加河的深爱。歌曲的开始音依旧是“sol”,尾音是“mi”。

接着旋律(5—10小节)此时,整个音乐织体流动起来,如同河水滚滚向前,显示了伏尔加河水的磅礴气势。每个小节第一个音不断变化“la”—“do”—“la”—“sol” 仿佛宁静片刻之后掀起一个大浪,而后微微喘息的旋律与力度的不断推动下,号子旋律被翻上八度,宛如滔天巨浪达到歌曲高潮:最高音、最长音、最强音,近乎呐喊的音调极具感染力,彰显出纤夫摆脱痛苦的决心和对追求光明自由生活的渴望。高潮之后,旋律级进下行(11-12小节),变化重复歌曲主题。

过渡句是变化重复的歌曲主题,表现纤夫在抒发他们的内心世界的同时,沉重的步伐依旧前行。

【结尾部分】与中间部分的声嘶力竭般的呐喊形成了鲜明的对比。主题重复力度由p变为pp,接着又重复主题的片段,力度也一再变弱,最后到了ppp的程度。旋律在渐慢和渐弱中消逝,仿佛纤夫们已离开我们渐渐远去,消失在天边的暮色中。歌曲结束在属音“mi”上,没有完全终止,仿佛预示着纤夫的苦难不知何时是尽头,也仿佛对光明充满希望。

(3)对歌曲伴奏的分析

①伴奏主要乐器

“大号”是歌曲主要伴奏乐器,它是铜管乐器中音域最低的乐器,音色浑厚低沉,和男低音的音色非常相似。

②伴奏特点

在劳动号子旋律中,伴奏旋律重复男低音的演唱,与男低音的演唱形成卡农(Canon),使得歌曲的号子声连绵不断。

在中间部分高潮处,十拍的长音呐喊声中再次加入弦乐与大号的卡农,步伐般的节奏使拉纤的场景具有了连贯性,帮助歌曲推向了顶峰,与中间部分最后一句的伴奏合成歌曲主题旋律。

2.对相关文化的分析

(1)创作历史背景

在沙俄时代,伏尔加河完全处于自然状态,河道通航极为不畅,但是却常有大吨位的货船航行,因此,大量的劳动人民在伏尔加河河畔,靠为过往的船只拉纤为生。在艰苦的劳动中,纤夫们创造了忧伤而又强悍的劳动号子,而后被作曲家提炼成这首从容不迫、坚定有力的《伏尔加船夫曲》,为世人广为流传,成为俄罗斯民歌经久不衰的经典曲目。上世界二三十年代传入中国,受到广泛的欢迎。

(2)油画《伏尔加河上的纤夫》

这幅油画是俄国现实主义绘画大师列宾杰出的代表作品,当时正在写生列宾看到如牲口一样的纤夫和豪华船上红男绿女的热闹场景,于是萌发了了创作的纤夫的念头。他几次来到伏尔加河考察和写生,用三年的时间,完成了这幅世界名作。被烈日炙烤着的焦黄的河畔,油画上的11名纤夫蓬头垢面、衣衫褴褛,拉着货船,能感到他们步履是那样沉重,仿佛听到低沉、压抑的伏尔加船夫曲的回声。

(二)学生情况分析

1.在音乐表现要素上

力度:本校四年级学生可以感知整体歌曲力度上的层次变化,大多数学生能想像力度变化所描绘的情景。但是歌曲高潮长达十拍的力度不仅没有减弱反而在最后两拍时更强。在教学中,学生不容易分辨的这么细致,需要教师引导听辨。

速度:能感知歌曲整体速度是缓慢,但是纤夫前行步伐与速度的结合,有些学生领会不好。教学中,用课件出示纤夫前行脚印,让学生对比判断后,引导学生肢体参与,明确速度与步伐的进行。

节奏:多数学生可以感知喊着号子节奏是帮助纤夫更用力,但是对喊着号子还可以统一步伐和提高动作的协调性没有感知。在教学中告诉学生和中国民歌体裁劳动号子很相似,并分组唱着号子节奏体验。

音色:学生能判断出男低音演唱,但是没有注意歌曲主要伴奏乐器——“大号”的作用,进一步刻画和烘托了音乐形象。在教学中,教师引导学生聆听歌曲伴奏并卡农演唱,出示图片介绍,感受其作用。

旋律:曲谱不难,学生在识谱上可随着歌曲视唱曲谱。但是大多数学生不会注意每句结束音都是“mi”,而且中间部分的旋律流动起来如河水滚滚,气势磅礴。在教学中视唱与聆听相结合,引导学生发现并感受。

2.对歌曲的感性认知上

本课的重点就是对纤夫音乐形象和情绪情感的体会。《伏尔加船夫曲》这首音乐作品,反应是俄国沙皇统治时期纤夫的苦难生活,生活在现代的学生很难理解作品所反映的时代。教学中从音乐表现要素上引导学生充分理解作品,并用列宾的油画帮助学生一起理解音乐作品。

(三)教学方式与手段说明

教学方式:启发想像、模仿体验、引导参与、积极发现。

教学手段:采用对比聆听歌曲主题引出音乐话题,通过聆听、演唱、分析、表现、结合油画作品等教学手段,引导学生感知歌曲的音乐要素、旋律的表现,提高对歌曲的情绪情感的理解。

(四)技术准备

1.用格式工厂和会声会影编辑视频文件。

2.用MP3剪切器编辑音频文件。

(五)前期教学状况、问题及其对策

状况:学生对这首作品很陌生,对历史背景不了解。

问题:对音乐的表现要素所表达的情绪情感很难理解。

对策1:分析力度、音色、伴奏乐器,感受情绪。

对策2:提炼号子主题,演唱并用肢体表现。

对策3:观察列宾油画中的人物表情、衣着。

对策4:分析歌词与旋律表达的情感。

三、教学目标

(一)“情感态度与价值观” 目标

能感受《伏尔加船夫曲》表现纤夫拉纤时的音乐形象,理解他们内心世界——对世界不公平的呐喊、对追求光明的渴望以及对伏尔加河深深的热爱。

(二)“过程与方法”目标

通过对比、聆听、主题歌唱,体验男低音的音色和衬词、力度的作用,体会纤夫拉纤的沉重步伐并揭示标题;然后通过歌词分析、油画观察、旋律分析、卡农演唱,理解纤夫内心丰富的情感;最后通过聆听、分析、演唱体会渐渐远去、消失在暮色的拉纤形象。

(三)“知识与技能”目标

1.感知力度层次变化在歌曲中的作用。

2.感知旋律进行对歌曲情感的表达。

3.听辨并记忆主题。

四、教学重点与难点

(一)教学重点

感知歌曲塑造的音乐形象,理解纤夫内心世界。

(二)教学难点

音乐要素变化所表达的情绪情感。

五、教学过程

(一)歌曲主题的欣赏与分析

[阶段目标]:熟悉歌曲主题,能从主题中获取音色、“号子”旋律、歌词与伴奏表现出的纤夫拉纤形象。

1.聆听——歌曲主题

(1)教师活动:听主题,对比相同与不同。(开始部分与中间部分的歌曲主题)

(2)预想学生回答:

相同:音色、歌词、旋律。

不同:力度、情绪不同。第一句叹息、压抑,第二句坚定、有力。

2.视唱——歌曲主题

(1)学生跟琴唱,从歌词和聆听中描述歌曲的信息。

(2)预想学生回答:

①从歌词上知道是一首表现纤夫的歌曲;

②从衬词中判断纤夫正在拉纤;

(教师补充:与中国民歌中的劳动号子相似,简单介绍劳动号子)

③从男低音的演唱中感受到沉重;

④从力度上分析纤夫的远近。

(3)判断、模仿纤夫步伐

教师播放音乐,学生判断纤夫行进的步伐更趋向于哪一种。

然后学生模仿纤夫沉重步伐。

(4)唱——号子旋律

①学生视唱歌曲劳动号子的固定音型

②聆听伴奏——卡农,伴奏主要乐器——大号

③学生分成两个声部卡农演唱号子主题。

设计说明:通过对比聆听加深对歌曲主题的记忆、知道歌曲主要表现内容;在演唱、判断号子声中感受纤夫沉重的步伐,熟悉歌曲主要伴奏乐器,为更好理解歌曲音乐形象做铺垫。

(二)全曲欣赏与分析

1.完整聆听

[阶段目标]:能整体感知歌曲力度的层次变化,初步感受歌曲情感,知道歌曲主题贯穿全曲,了解列宾的油画。

(1)感受歌曲初步印象

教师活动:完整听,谈谈对歌曲的第一印象,从歌曲中获得什么音乐信息?

预想学生回答:聆听、表达感受到的音乐情景和感受音乐要素等(如:力度有没有变化?为什么用男低音演唱?伴奏有什么特点?场景是什么样?)

(2)结合油画揭示标题

教师活动:揭示课题《伏尔加船夫曲》,教师结合列宾的《伏尔加河上的纤夫》油面,简单介绍《伏尔加船夫曲》历史背景和纤夫的作用。

设计说明:引导学生对音乐作品的初步印象进行交流,教师归纳总结作品的情绪、情感、历史场景,结合油画激发学生对音乐作品的探究。

2.分段聆听——开始部分

[阶段目标]:知道歌曲主题重复,理解力度与旋律表现出来的拉纤场景。

(1)听——感知力度变化与旋律重复

(教师音频与动画旋律线同时播放)

①教师提问:歌曲开始部分力度怎样?旋律有什么特点?想象这时的纤夫拉纤场景。

②学生活动:力度极弱(仿佛纤夫从远处走来)。旋律起伏比较大(仿佛纤夫深一脚浅一脚的前行)。

(2)唱——记住主题旋律

①唱歌谱——号子旋律出现了多次出现,4个乐句的开始音都是“sol”,尾音是“mi”。

②唱歌词——表现力度、音色

容易出现问题:①学生控制不住力度 ②音色不够低沉

解决方法:把气息控制住,包住声音演唱,把口腔打开,尽量用低沉的声音演唱。

(3)肢体表现

①出示《伏尔加河上的纤夫》画面

教师引导:再观察身体和步伐是怎样的形态?(身体倾斜用力、脚步拼命用力蹬地)

②通过学生观察描述后,看着图片随音乐再次演唱。模仿动作,更好表现他们的沉重劳动。

设计说明:通过聆听、演唱开始部分,感知歌曲力度和旋律描绘的纤夫拉纤形象——纤夫们拉着沉重的货船由远及近缓缓走来。观察图片上的纤夫身体和步伐,模仿体验纤夫的沉重劳动,引发学生情感共鸣。

3.分段聆听——中间部分(情感表达最丰富的乐段)

[阶段目标]:从歌词与旋律融合中,理解纤夫的呐喊、纤夫的渴望和纤夫的爱。

(1)第一段歌词

①听——歌词

教师活动:唱出了纤夫什么心声?为什么要踏开世界不平路?

(引导学生对比观察纤夫的衣服、鞋子、神情和大船上的老板。)

②听——呐喊

教师提问:从哪里能感到纤夫的呐喊?

学生活动:发现歌曲高潮——最高音“mi”、最长音(10拍)最强音。其实就是号子旋律最后音“mi”翻上8度并加长。

教师活动:再听——力度是否有变化?

学生聆听:发现最后两拍力度增强。——纤夫在极度压抑后的释放。

③听——伴奏

聆听高潮长音的伴奏:伴奏卡农并重复了号子旋律。学生唱伴奏——卡农。

听“踏开世界不平路”伴奏:是“齐心合力把纤拉”的旋律。

得出:主题旋律不仅反复出现在歌词中,在伴奏中也反复出现。

④分析——旋律的推进

听一、二句

学生活动:聆听,发现开始音与结束音依旧是“sol”和“mi”。

听三、四句

每个小节第一个音不断变化“la”—“do”—“la”—“sol” ,如同河水滚滚向前,显示了伏尔加河水的磅礴气势,如滔滔巨浪。号子旋律被提高8度最后达到歌曲高潮:最高音、最长音、最强音“mi”。

(2)第二段歌词

①听——歌词

教师活动:感受到纤夫什么情感?为什么唱歌词重复三遍“对着太阳唱起歌”?

学生预想活动:太阳代表着光明,表现纤夫追求光明、幸福的信念。

②听——高潮处的歌词

教师活动:第二段歌词中,在最长音处,加入了同音高的歌词,这样的表达,和第一段歌词又有什么不同?

学生活动:感知得出纤夫用劲全身心的力量,迫切追逐着太阳,追逐着光明的信念。

学生活动:唱——学生做拉纤模仿。

教师小结:歌曲的强烈情感的表达,不单单歌词赋予的,旋律、伴奏、力度都起到至关重要的作用。

(3)第三段歌词

①听——歌词

教师活动:最后一段歌词感受到纤夫什么情感?反复称伏尔加为母亲河。歌词“河水滔滔深又阔”,像母亲一样有着博大的胸怀。

②唱——高潮处歌词

(4)听过渡句

教师活动:听——是否熟悉?

学生活动:聆听,发现歌曲主题伴随歌曲始终。

(5)完整听中间部分

教师活动:引导学生再次感受纤夫的呐喊、追求光明的信念和对伏尔加河深深的爱。

(视频播放)

设计说明:通过歌词、旋律与力度的分析,走进纤夫的内心深处,了解歌曲高潮时的情感爆发,强烈感受到纤夫呐喊出摆脱痛苦的决心、对光明幸福生活的渴望以及对母亲河深深的热爱。

4.分段聆听——结尾部分

[阶段目标]:知道歌曲主题再次重复,力度越来越弱以及尾音半终止所刻画出的音乐形象。

(1)听——力度变化、知道再现

①教师活动:播放第结尾部分音乐,引导学生发现力度、速度刻画的纤夫形象。

学生预想回答:表现了纤夫们拖着沉重的货船、迈着艰辛的步伐远去,直到最后消逝在河岸的尽头。

②听尾声:

教师活动:感知尾音渐慢、 “mi” 音延长结束,是否有终止感。

学生展开想像:好像苦难没有终止,不知何时是尽头;对光明依旧充满希望。

(2)唱——肢体表现

学生活动:跟歌曲哼唱,最后尾音用手表示纤夫远去。

设计说明:通过聆听知道歌曲主题再次重复,在模唱中加深对主题的记忆,理解歌曲结束于半终止上,感知尾音力度、速度、延长记号对音乐形象的表达。

5.完整复听

[阶段目标]:再次完整体会,学生能轻轻跟着唱主题并用肢体表现。

教师活动:播放全曲,引导学生再次感知整首歌曲的情感。

设计说明:通过完整欣赏歌曲,加深对歌曲和歌曲主题的记忆,再次诠释震撼人心灵深处的情感表达。

六、学习评价方式

1.课堂中采用了过程性评价和互评、他评的形式。

2.多次用对比的教学方式评价

七、教学设计的特点

1.抓住音乐特点,提升音乐审美能力的角度

(1)抓住旋律特点增情感

开始部分的旋律中制作旋律线,在旋律线的帮助下,学生不仅能直观歌曲主题重复,而且体会到纤夫们深一脚浅一脚的前行步伐。

中间部分情感表达强烈,旋律一点一点的推进起到至关重要的作用。比如:开始时旋律下行级进、徐缓抒情,是纤夫内心的独白,这个音乐形象和前面形成较大的反差,用抒情的方式流露出对母亲河的热爱。

之后音乐进一步展开,每个小节第一个音不断变化“la”—“do”—“la”—“sol” 宁静片刻之后仿佛像要掀起一个浪,而后微微喘息旋律与力度的不断推动下,号子旋律被提高八度,如滔滔巨浪达到歌曲高潮:最高音、最长音、最强音。教学中引导学生感知旋律的推进增强了歌曲情感爆发,呐喊的音调是摆脱痛苦的决心和对光明自由生活的渴望。

结尾部分在半终止高音结束,好像苦难的延续和对光明的向往。

(2)抓住伴奏特点添色彩

整首歌曲有两处伴奏最有特点:

第一处:在歌曲开始部分,伴奏旋律用大号重复男低音的演唱,与演唱形成卡农(Canon),使得歌曲的号子声连绵不断。在课堂中我引导学生聆听伴奏旋律,然后分组一半学生模仿男低音唱歌唱旋律,一半学生模仿大号唱伴奏旋律,感知歌曲伴奏对歌曲情绪烘托。

第二处:在歌曲中间部分如呐喊声处的长音伴奏,在第3拍时伴奏用弦乐和大号形式卡农演奏,一方面代表了纤夫们高呼的号子,另一方面步伐般的节奏使拉纤场景具有连贯性,推进歌曲情绪情感更加高涨,与最后的一句伴奏连起来形成歌曲的主题旋律。课堂中学生听辨出来后,引导学生模仿伴奏乐器进行卡农演唱,感受伴奏进一步推动歌曲情绪的激昂。

2.实践、审美与人文相结合,提升音乐学科课程价值

《伏尔加船夫曲》具有鲜明的时代感和民族性。本课通过歌曲的聆听、肢体参与、卡农演唱引导学生主动参与音乐实践,感受歌曲所蕴含着的力度美、旋律美、演唱与伴奏融合之美,再借助油画的视觉冲击,帮助学生全方位理解音乐作品,提升学生对世界民族音乐文化的理解、尊重和热爱。

主题旋律

8

同课章节目录