人教版部编(2019)高中语文必修上册《第三单元生命的诗意》单元解读(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修上册《第三单元生命的诗意》单元解读(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《第三单元生命的诗意》名师解读

第一部分 课标解读

本单元属于必修课程“文学阅读与写作”学习任务群。课标标准指出:“本任务群旨在引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。”课内阅读篇目中中国古代优秀作 品应占1/2。

1.学习目标与内容

(1)精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。

(2)根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。

(3)结合所阅读的作品,了解诗歌、散文、小说、剧本写作的一般规律。捕捉创作灵感,用自己喜欢的文体样式和表达方式写作,与同学交流写作体会。尝试续写或改写文学作品。

(4)养成写读书提要和笔记的习惯。根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,积累、丰富、提升文学鉴赏经验。

2.教学提示

本任务群为2.5学分,45课时。写作次数不少于8次(不含读书笔记和提要)。

(1)运用专题阅读、比较阅读等方式,创设阅读情境,激发学生阅读兴趣,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作。

(2)文学作品的阅读与写作,应以学生自主阅读、讨论、写作、交流为主。应结合作品的学习和写作实践,由学生自主梳理探究,使所学的文学知识结构化。

(3)教师应向学生提供有效的学习支持。如做好问题设计,提供阅读策略指导,适时组织经验分享和成果交流活动;在学习过程中相机进行指导点拨,组织并平等参与问题讨论;引导学生制订阅读计划,并要求阅读一定数量的经典文学作品,包括反映党领导人民进行革命、建设、改革伟大历程的作品,关心当代文学生活;鼓励和引导学生自主组织、举办诗歌朗诵会、读书报告会、话剧表演等活动,丰富学生的审美体验;创造更多展示交流学生作品的机会或平台,激发学生文学创作的成就感;引导学生进行自我反思性评价,为学生提供观察记录表、等级量表等自评互评的工具,促进学生不断进步。

第二部分 单元深度解读——走近学科素养

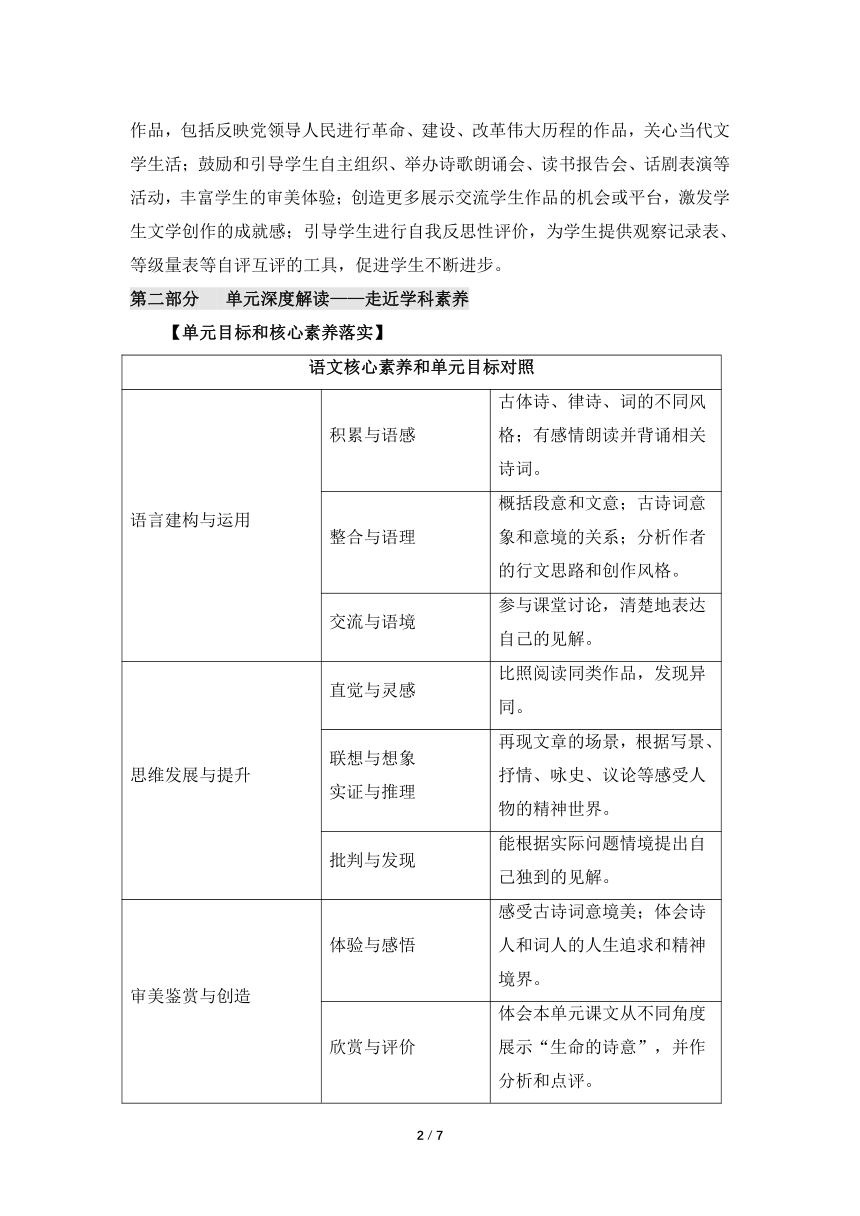

【单元目标和核心素养落实】

语文核心素养和单元目标对照

语言建构与运用 积累与语感 古体诗、律诗、词的不同风格;有感情朗读并背诵相关诗词。

整合与语理 概括段意和文意;古诗词意象和意境的关系;分析作者的行文思路和创作风格。

交流与语境 参与课堂讨论,清楚地表达自己的见解。

思维发展与提升 直觉与灵感 比照阅读同类作品,发现异同。

联想与想象 实证与推理 再现文章的场景,根据写景、抒情、咏史、议论等感受人物的精神世界。

批判与发现 能根据实际问题情境提出自己独到的见解。

审美鉴赏与创造 体验与感悟 感受古诗词意境美;体会诗人和词人的人生追求和精神境界。

欣赏与评价 体会本单元课文从不同角度展示“生命的诗意”,并作分析和点评。

表现与创新 在自己的日常生活中感受诗意,提升精神境界。

文化传承与理解 意识与态度 热爱古诗词,感受诗意。

选择与继承 古诗词的当代价值,增强对中华优秀传统文化的传承意识。

包容与借鉴

关注与参与 身体力行推行古诗词诵读,把古诗词发扬光大。

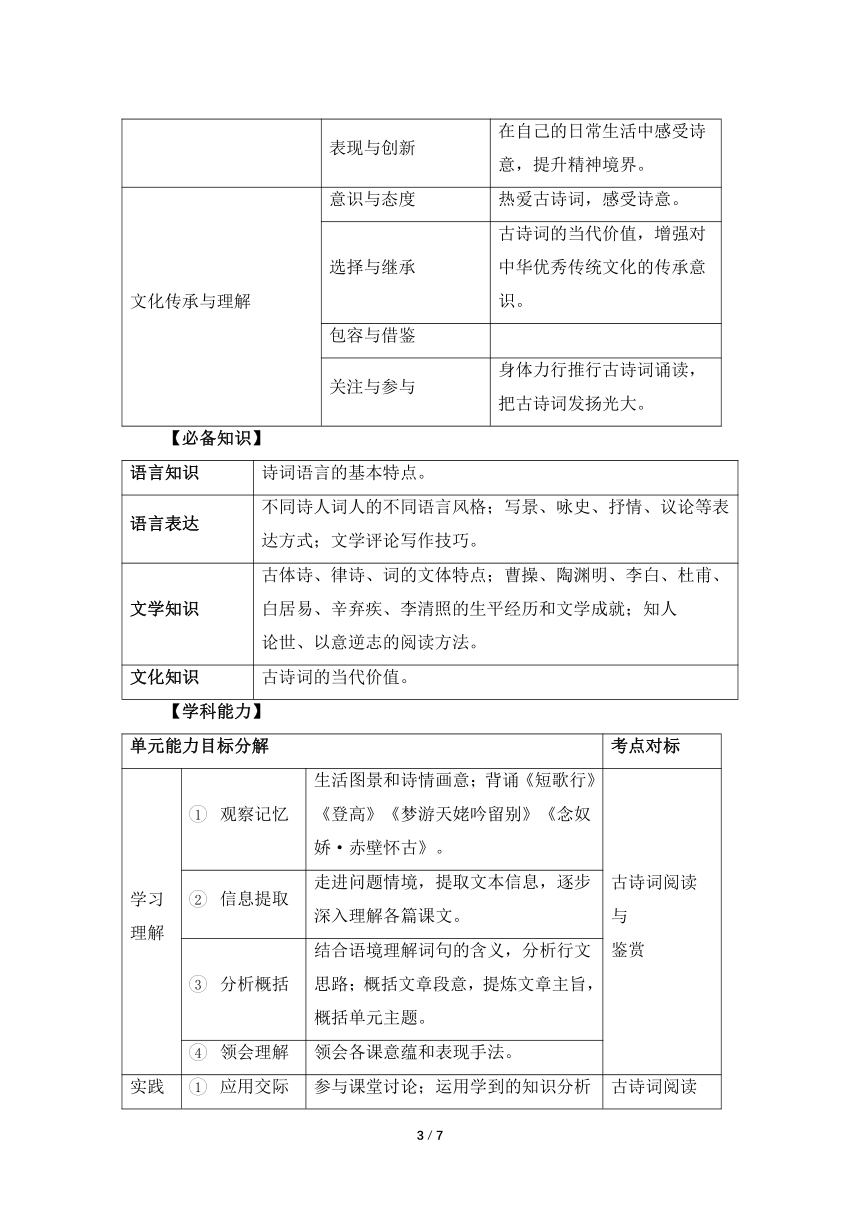

【必备知识】

语言知识 诗词语言的基本特点。

语言表达 不同诗人词人的不同语言风格;写景、咏史、抒情、议论等表达方式;文学评论写作技巧。

文学知识 古体诗、律诗、词的文体特点;曹操、陶渊明、李白、杜甫、白居易、辛弃疾、李清照的生平经历和文学成就;知人 论世、以意逆志的阅读方法。

文化知识 古诗词的当代价值。

【学科能力】

单元能力目标分解 考点对标

学习理解 观察记忆 生活图景和诗情画意;背诵《短歌行》《登高》《梦游天姥吟留别》《念奴娇·赤壁怀古》。 古诗词阅读与 鉴赏

信息提取 走进问题情境,提取文本信息,逐步深入理解各篇课文。

分析概括 结合语境理解词句的含义,分析行文思路;概括文章段意,提炼文章主旨,概括单元主题。

领会理解 领会各课意蕴和表现手法。

实践运用 应用交际 参与课堂讨论;运用学到的知识分析课文。 古诗词阅读理 解;读写速度

解释推断 有理有据地提出自己的观点。

解决问题 在教师的引导下,独立发现问题、解决问题。

策略运用 不断地积累古诗词阅读方法,并用于阅读实践。

创新迁移 发散创新 本单元各课间的阅读迁移及课外阅读迁移;合理想象,再现生活情境。 课外古诗词阅读 鉴赏、评价;“生命的诗意”类的写作方向

批判赏析 学会比照阅读,能写文学短评。

内化完善 学会阅读鉴赏古诗词,并能发表自己的见解,写出评论;发自内心地感受生命诗意的内涵和价值。

【单元知能对标】

必备知识 学科能力 学科素养 高考内容

第7课 短歌行/曹操 归园田居(其一)/陶渊明 学习理解能力: 观察记忆、信息提取、分析概括、领会理解 实践应用能力: 应用交际、解释推断、解决问题、策略运用 创新迁移能力: 发散创新、批判赏析、内化完善 语言建构与运用 思维发展与提升 审美鉴赏与创造 文化传承与理解 1.用典、对比、借代等是高考古代诗歌鉴赏题常考的表现手法。 2.鉴赏诗歌中的人物形象、分析评价诗歌的内容和诗人的情感是古代诗歌鉴赏题的高频考点。 3.把握诗歌的思想内容和情感是高考考查的热点。

第8课 梦游天姥吟留别/李白 登高/杜甫 琵琶行并序/白居易

第9课 念奴娇·赤壁怀古/苏轼 永遇乐·京口北固亭怀古/辛弃疾 声声慢(寻寻觅觅)/李清照

第三部分 单元教学目标

【教学目标】

1. 通过本单元作品的学习,认识古诗词的当代价值,提高思想修养和文化品位,增强对中华优秀传统文化的传承意识,增强文化自信。

2. 通过诵读涵泳、联想想象,感受诗歌的意境之美,独立欣赏诗歌独特的艺术魅力。

3. 通过知人论世、以意逆志等方法把握诗歌内涵,体察诗人对社会与人生的思考,理解诗人的精神境界,提升综合审美鉴赏力。

4. 在学习本单元作品的基础上,联系对既往文学作品的学习,结合自身实际情况,尝试写作文学短评。

【教学要点】

价值导向 必备知识与关键能力

单元总体 阅读古典诗词作品,体悟古人丰富的情感、深邃的思想,加深对社会的思考,增强对人生的感悟,激发对中华优秀传统文化的热爱之情。 1.理解、感悟诗歌作品的基本内容,掌握阅读诗歌的基本方法。 2.结合诗歌具体内容及创作的时代背景与诗人生平经历,分析诗歌意象,感受诗歌意境,欣赏其独特的艺术魅力。 3.借助诗歌感受诗人的精神世界,体会诗人对社会的思考与对人生的感悟,提高自身的思想修养和文化品位。 4.尝试写作文学短评或文化散文,增强语言表现力。

1.《短歌行》 《归园田居(其一)》 阅读两首魏晋时期的诗歌,结合诗人的时代背景与生平经历,把握诗歌情感,体察诗人的生命迫求,思考诗歌背后诗人的人生思考和人生选择。 1.了解关于诗人曹操、陶渊明的文学常识及作品创作的时代背景,理解诗歌的时代特点。 2.有感情地诵读两首诗,背诵《短歌行》。 3.结合诗人的身世背景,体察诗人的生命追求,思考诗歌背后的人生思考与人生选择。

2.《梦游天姥吟留别》 《登高》 《琵琶行并序》 阅读三首体式不同、风格各异的唐诗,理解诗歌抒发的情感因诗人所处时代和个人遭际不同而呈现出的多样风貌。 1.了解关于诗人李白、杜甫、白居易的文学常识及作品创作的时代背景与词人的生平经历,理解诗歌的时代特点,了解古体诗、近体诗等关于诗歌体裁的文学常识。 2.理解、感受诗歌营造的不同意境,把握诗体形式与诗人情感之间的关系。 3.有感情地诵读三首诗歌,背诵《梦游天姥吟留别》《登高》。

3.《念奴娇·赤壁怀古》 《永遇乐·京口北固亭怀古》 《声声慢》 理解词作中豪放婉约的不同风格特点,进入词作的情感世界,感悟词人的生命思考与精神追求。 1.了解关于词人苏轼、李清照、辛弃疾的文学常识及作品创作的时代背景与词人的生平经历,理解词作不同的风格特点与时代特点。 2. 理解词作将写景、咏史、抒情融为一体,以及借助典故寄托生命感悟等表达方式。 3.有感情地诵读三首词,背诵《念奴娇·赤壁怀古》。

表达与交流 理解诗词作品中诗人的生命诗意,在了解诗人时代背景与生平经历的基础上,创作文学短评或文化散文。 1. 学习结合诗人的生平经历与时代背景,理解诗词作品深刻的内涵。 2. 梳理诗人生平经历的不同阶段,概括其人生特点,借助诗歌中作者的情感,表达自己对生命的思考与感悟。 3. 运用叙议结合的方式写文学短评;学会锤炼语言、调整结构,使短评或散文的内容更加精练、结构更加完整。

1 / 7

第一部分 课标解读

本单元属于必修课程“文学阅读与写作”学习任务群。课标标准指出:“本任务群旨在引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。”课内阅读篇目中中国古代优秀作 品应占1/2。

1.学习目标与内容

(1)精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。

(2)根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。

(3)结合所阅读的作品,了解诗歌、散文、小说、剧本写作的一般规律。捕捉创作灵感,用自己喜欢的文体样式和表达方式写作,与同学交流写作体会。尝试续写或改写文学作品。

(4)养成写读书提要和笔记的习惯。根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,积累、丰富、提升文学鉴赏经验。

2.教学提示

本任务群为2.5学分,45课时。写作次数不少于8次(不含读书笔记和提要)。

(1)运用专题阅读、比较阅读等方式,创设阅读情境,激发学生阅读兴趣,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作。

(2)文学作品的阅读与写作,应以学生自主阅读、讨论、写作、交流为主。应结合作品的学习和写作实践,由学生自主梳理探究,使所学的文学知识结构化。

(3)教师应向学生提供有效的学习支持。如做好问题设计,提供阅读策略指导,适时组织经验分享和成果交流活动;在学习过程中相机进行指导点拨,组织并平等参与问题讨论;引导学生制订阅读计划,并要求阅读一定数量的经典文学作品,包括反映党领导人民进行革命、建设、改革伟大历程的作品,关心当代文学生活;鼓励和引导学生自主组织、举办诗歌朗诵会、读书报告会、话剧表演等活动,丰富学生的审美体验;创造更多展示交流学生作品的机会或平台,激发学生文学创作的成就感;引导学生进行自我反思性评价,为学生提供观察记录表、等级量表等自评互评的工具,促进学生不断进步。

第二部分 单元深度解读——走近学科素养

【单元目标和核心素养落实】

语文核心素养和单元目标对照

语言建构与运用 积累与语感 古体诗、律诗、词的不同风格;有感情朗读并背诵相关诗词。

整合与语理 概括段意和文意;古诗词意象和意境的关系;分析作者的行文思路和创作风格。

交流与语境 参与课堂讨论,清楚地表达自己的见解。

思维发展与提升 直觉与灵感 比照阅读同类作品,发现异同。

联想与想象 实证与推理 再现文章的场景,根据写景、抒情、咏史、议论等感受人物的精神世界。

批判与发现 能根据实际问题情境提出自己独到的见解。

审美鉴赏与创造 体验与感悟 感受古诗词意境美;体会诗人和词人的人生追求和精神境界。

欣赏与评价 体会本单元课文从不同角度展示“生命的诗意”,并作分析和点评。

表现与创新 在自己的日常生活中感受诗意,提升精神境界。

文化传承与理解 意识与态度 热爱古诗词,感受诗意。

选择与继承 古诗词的当代价值,增强对中华优秀传统文化的传承意识。

包容与借鉴

关注与参与 身体力行推行古诗词诵读,把古诗词发扬光大。

【必备知识】

语言知识 诗词语言的基本特点。

语言表达 不同诗人词人的不同语言风格;写景、咏史、抒情、议论等表达方式;文学评论写作技巧。

文学知识 古体诗、律诗、词的文体特点;曹操、陶渊明、李白、杜甫、白居易、辛弃疾、李清照的生平经历和文学成就;知人 论世、以意逆志的阅读方法。

文化知识 古诗词的当代价值。

【学科能力】

单元能力目标分解 考点对标

学习理解 观察记忆 生活图景和诗情画意;背诵《短歌行》《登高》《梦游天姥吟留别》《念奴娇·赤壁怀古》。 古诗词阅读与 鉴赏

信息提取 走进问题情境,提取文本信息,逐步深入理解各篇课文。

分析概括 结合语境理解词句的含义,分析行文思路;概括文章段意,提炼文章主旨,概括单元主题。

领会理解 领会各课意蕴和表现手法。

实践运用 应用交际 参与课堂讨论;运用学到的知识分析课文。 古诗词阅读理 解;读写速度

解释推断 有理有据地提出自己的观点。

解决问题 在教师的引导下,独立发现问题、解决问题。

策略运用 不断地积累古诗词阅读方法,并用于阅读实践。

创新迁移 发散创新 本单元各课间的阅读迁移及课外阅读迁移;合理想象,再现生活情境。 课外古诗词阅读 鉴赏、评价;“生命的诗意”类的写作方向

批判赏析 学会比照阅读,能写文学短评。

内化完善 学会阅读鉴赏古诗词,并能发表自己的见解,写出评论;发自内心地感受生命诗意的内涵和价值。

【单元知能对标】

必备知识 学科能力 学科素养 高考内容

第7课 短歌行/曹操 归园田居(其一)/陶渊明 学习理解能力: 观察记忆、信息提取、分析概括、领会理解 实践应用能力: 应用交际、解释推断、解决问题、策略运用 创新迁移能力: 发散创新、批判赏析、内化完善 语言建构与运用 思维发展与提升 审美鉴赏与创造 文化传承与理解 1.用典、对比、借代等是高考古代诗歌鉴赏题常考的表现手法。 2.鉴赏诗歌中的人物形象、分析评价诗歌的内容和诗人的情感是古代诗歌鉴赏题的高频考点。 3.把握诗歌的思想内容和情感是高考考查的热点。

第8课 梦游天姥吟留别/李白 登高/杜甫 琵琶行并序/白居易

第9课 念奴娇·赤壁怀古/苏轼 永遇乐·京口北固亭怀古/辛弃疾 声声慢(寻寻觅觅)/李清照

第三部分 单元教学目标

【教学目标】

1. 通过本单元作品的学习,认识古诗词的当代价值,提高思想修养和文化品位,增强对中华优秀传统文化的传承意识,增强文化自信。

2. 通过诵读涵泳、联想想象,感受诗歌的意境之美,独立欣赏诗歌独特的艺术魅力。

3. 通过知人论世、以意逆志等方法把握诗歌内涵,体察诗人对社会与人生的思考,理解诗人的精神境界,提升综合审美鉴赏力。

4. 在学习本单元作品的基础上,联系对既往文学作品的学习,结合自身实际情况,尝试写作文学短评。

【教学要点】

价值导向 必备知识与关键能力

单元总体 阅读古典诗词作品,体悟古人丰富的情感、深邃的思想,加深对社会的思考,增强对人生的感悟,激发对中华优秀传统文化的热爱之情。 1.理解、感悟诗歌作品的基本内容,掌握阅读诗歌的基本方法。 2.结合诗歌具体内容及创作的时代背景与诗人生平经历,分析诗歌意象,感受诗歌意境,欣赏其独特的艺术魅力。 3.借助诗歌感受诗人的精神世界,体会诗人对社会的思考与对人生的感悟,提高自身的思想修养和文化品位。 4.尝试写作文学短评或文化散文,增强语言表现力。

1.《短歌行》 《归园田居(其一)》 阅读两首魏晋时期的诗歌,结合诗人的时代背景与生平经历,把握诗歌情感,体察诗人的生命迫求,思考诗歌背后诗人的人生思考和人生选择。 1.了解关于诗人曹操、陶渊明的文学常识及作品创作的时代背景,理解诗歌的时代特点。 2.有感情地诵读两首诗,背诵《短歌行》。 3.结合诗人的身世背景,体察诗人的生命追求,思考诗歌背后的人生思考与人生选择。

2.《梦游天姥吟留别》 《登高》 《琵琶行并序》 阅读三首体式不同、风格各异的唐诗,理解诗歌抒发的情感因诗人所处时代和个人遭际不同而呈现出的多样风貌。 1.了解关于诗人李白、杜甫、白居易的文学常识及作品创作的时代背景与词人的生平经历,理解诗歌的时代特点,了解古体诗、近体诗等关于诗歌体裁的文学常识。 2.理解、感受诗歌营造的不同意境,把握诗体形式与诗人情感之间的关系。 3.有感情地诵读三首诗歌,背诵《梦游天姥吟留别》《登高》。

3.《念奴娇·赤壁怀古》 《永遇乐·京口北固亭怀古》 《声声慢》 理解词作中豪放婉约的不同风格特点,进入词作的情感世界,感悟词人的生命思考与精神追求。 1.了解关于词人苏轼、李清照、辛弃疾的文学常识及作品创作的时代背景与词人的生平经历,理解词作不同的风格特点与时代特点。 2. 理解词作将写景、咏史、抒情融为一体,以及借助典故寄托生命感悟等表达方式。 3.有感情地诵读三首词,背诵《念奴娇·赤壁怀古》。

表达与交流 理解诗词作品中诗人的生命诗意,在了解诗人时代背景与生平经历的基础上,创作文学短评或文化散文。 1. 学习结合诗人的生平经历与时代背景,理解诗词作品深刻的内涵。 2. 梳理诗人生平经历的不同阶段,概括其人生特点,借助诗歌中作者的情感,表达自己对生命的思考与感悟。 3. 运用叙议结合的方式写文学短评;学会锤炼语言、调整结构,使短评或散文的内容更加精练、结构更加完整。

1 / 7

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读