人教版部编(2019)高中语文必修上册《学习任务二:分析诗歌典故,感悟诗人情志》名师单元教学设计(3课时)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修上册《学习任务二:分析诗歌典故,感悟诗人情志》名师单元教学设计(3课时) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 659.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-24 15:10:05 | ||

图片预览

文档简介

《学习任务二:分析诗歌典故,感悟诗人情志》名师单元教学设计

本学习任务主要是品读三首拥有复杂典故的诗词:《短歌行》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》。这三首诗词均选择运用典故表达诗人情志,需要教师引导学生在充分理解典故原意的基础上,对比典故与诗人所处时代与身世背景的异同,理解诗人委婉表达的情感与思考。

课时安排:3课时。

设计意图

学习任务二仍然聚焦知人论世的读诗方法,但学习难度增加,需要学生在充分理解诗词典故的基础上,结合创作背景,深入把握诗人借助典故委婉表达的复杂感情。

第四课时

教学目标

1.反复诵读涵泳《短歌行》,结合课下注释,理解诗歌内涵。

2.查阅资料,充分理解诗歌中典故的原意、诗人借助典故委婉表达的内心情志,以及典故的表达效果。

3.结合诗歌创作的时代背景与诗人的生平经历,对比典故内容与诗人经历的相通与不同之处,理解诗歌中的复杂感情。

教学重难点

理解典故的原意及表达效果;体会诗歌内容上的重复与呼应。

教学过程

导入

教师引导学生回忆已经学过的曹操的诗歌作品,包括《观沧海》《龟虽寿》等,借助其中的名句和学生阅读过的《三国演义》等经典作品,调动学生关于曹操英雄形象与所处时代的回忆。

学习活动一:体会节奏,寻找线索

1.诵读诗歌,把握节奏。

请同学们自由诵读《短歌行》,教师订正字音与节奏。之后,请学生多诵读几遍,找到这首四言诗重章复沓的节奏规律。

提示:在诵读过程中,教师引导体会四言诗二二节奏的特点,感受其质朴刚健的风格;引导学生发现本诗中四句为一个表意单元的特点,感受诗人思绪的发展变化。

2.梳理变化,串读诗意。

在熟悉诗歌内容之后,教师引导学生梳理诗歌的情感变化。从开篇第一句,诗人便提出“人生苦短”之愁(“对酒当歌,人生几何。譬如朝露,去日苦多”),之后,诗人又由此愁生发出了其他的感慨,请同学们梳理诗歌中的情感变化。

提示:感叹人生苦短→思慕贤才→渴望建功立业,情感层层递进。

设计意图

这首诗是四言古体诗,并且有重章复沓的段落,可以引导学生借助诵读来感受其节奏,并把握其中的情感变化。

学习活动二:理解典故,体悟深意

1.查找典故,分析效果。

教师引导学生借助课下注释、网络资源等内容,完成下面的典故梳理表格,之后,小组交流填写内容。

理解典故为本诗阅读的难点之一,教师尤其要引导学生关注诗人运用典故表达情志所产生的效果:不仅可以使表意更加委婉动人,还能借助典故出处的相关内容,表达更多言外之意。

诗歌典故 出处原文 诗人情志 表达效果

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音? 青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来? 挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮! 《诗经》原文是写一位姑娘在思念她的爱人,曹操在这里引用“青青子衿,悠悠我心”两句巧妙地形容了自己对贤才的思念与渴望。此外,“青青子衿,悠悠我心”在《子衿》中还有后两句—“纵我不往,子宁不嗣音?”结合曹操写作的对象即他想要争取的贤才们,读者可以明白另一层含而不露的意思:他希望贤才们可以主动来投奔他,共创伟业。 引用《诗经》相关诗句表达自己对贤才的渴慕,将自己类比为思念爱人的姑娘,不仅可以表现出曹操礼贤下士的姿态,还可以借助典故出处等其他内容进行暗示,希望贤才主动投奔自己,可谓表意丰富。

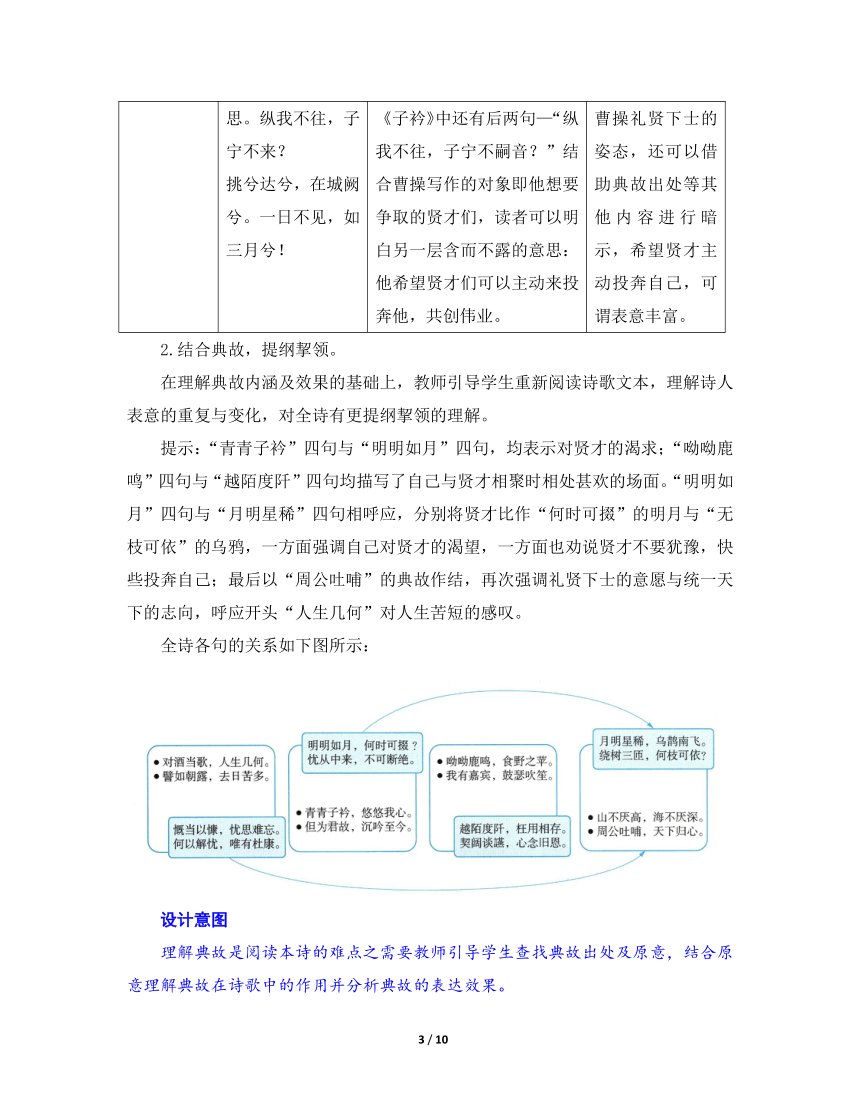

2.结合典故,提纲挈领。

在理解典故内涵及效果的基础上,教师引导学生重新阅读诗歌文本,理解诗人表意的重复与变化,对全诗有更提纲挈领的理解。

提示:“青青子衿”四句与“明明如月”四句,均表示对贤才的渴求;“呦呦鹿鸣”四句与“越陌度阡”四句均描写了自己与贤才相聚时相处甚欢的场面。“明明如月”四句与“月明星稀”四句相呼应,分别将贤才比作“何时可掇”的明月与“无枝可依”的乌鸦,一方面强调自己对贤才的渴望,一方面也劝说贤才不要犹豫,快些投奔自己;最后以“周公吐哺”的典故作结,再次强调礼贤下士的意愿与统一天下的志向,呼应开头“人生几何”对人生苦短的感叹。

全诗各句的关系如下图所示:

设计意图

理解典故是阅读本诗的难点之需要教师引导学生查找典故出处及原意,结合原意理解典故在诗歌中的作用并分析典故的表达效果。

学习活动三:结合背景,知人论世

1.查阅背景,小组交流。

教师组织学生借助网络资源查阅《短歌行》创作的时代背景与诗人的生平经历,进行小组交流。

提示:时代背景是三国时期国家分裂、政权交替、群雄争霸、战乱频繁。诗人作为三国群雄之一,有称霸天下的政治野心,也有相应的政治才能,却也遭遇过赤壁之战这样的大败,统一的霸业仍未完成因而忧愁沉吟,苦闷煎熬。但他并不灰心,仍以统一天下为己任,决心广泛招纳贤士共同建功立业。

2.结合背景,重读典故。

教师引导学生,结合曹操创作此诗的时代背景与生平经历,重新审视诗歌中的典故,再次思考诗人选择、使用这些典故的初衷,对这首诗的创作目的、情感表达有更深入的理解。

提示:作为雄霸一方的枭雄,选择“周公”的典故最符合曹操的身份与统一天下的理想;选择“鹿鸣”的典故,符合曹操日常与贤才相处的场面;选择“子衿”的典故,则表现了他对贤才日夜思慕、求而不得的心情。典故使用恰当,契合人物的身份特点与性格经历。

设计意图

学习任务二对知人论世读诗方法的训练有了进一步的要求,学生不仅要了解诗人创作诗歌的时代背景与生平经历,还要对比典故的内容,理解诗人经历与所引典故之间的相同与不同之处。

作业

背诵《短歌行》全诗,理解诗歌精彩的典故运用与委婉曲折的情志表达。

设计意图

作业设计落实教材要求,背诵这首经典的四言诗。

第五课时

教学目标

1.反复诵读涵泳《念奴娇·赤壁怀古》,结合课下注释,体会词作雄浑苍凉的意境。

2.理解词作将写景、咏史、抒情融为一体的写作手法,理解词作中寄托的生命感悟与人生态度。

3.结合词作创作的时代背景与词人的生平经历,对比典故内容与词人经历的相同与不同之处,理解词作中的复杂感情。

教学重难点

理解咏史怀古的写作手法;对比典故与词人经历的异同。

教学过程

学习活动一:诵读词作,赏析意境

1.结合风格,诵读词作。

教师提醒学生,本词作为豪放词的代表,请同学们在诵读过程中尽量使用浑厚、沧桑的嗓音去朗读,读出本词的气势与韵味。请学生多读几次,尽量熟悉词作内容,为后面的讨论作准备。

2.感受场面,联想想象。

本词上阕集中描写赤壁的景色,教师可以引导学生关注“江”与“山”两个意象。由“江”水汹涌澎湃联想到时间流逝,由“山”石奇峭高峻联想到历史上的豪杰。教师可以引导学生运用联想和想象,在脑海中勾勒出赤壁独有的环境特点,感受词作营造的意境氛围。

设计意图

本词的创作思路是依托赤壁景色阐发怀古幽思,将写景、咏史、抒情融为体。因此,本活动将对词中景色的赏析作为基础任务,以便学生在之后的学习环节中能更好地品味写景与咏史、抒情融合的特色。

学习活动二:细读典故,体会情感

教师引导学生关注本词的典故:三国周郎赤壁。词人因为游赤壁而想到了赤壁之战,进而想到了作战之将军周瑜。细读词人对周瑜的描述,学生会发现词人提到了周瑜人生的两个重要瞬间:小乔初嫁、赤壁之战。

教师继续提问,引导学生关注词作描写的周瑜少年风流的儒将形象:为什么苏轼选择这两个瞬间描写周瑜形象呢?作为对周瑜英雄形象的描述,选择“小乔初嫁了”这一瞬间是否必要?对周瑜的外貌描写是否必要?如何运用“借代”手法描述赤壁之战?

教师继续引导学生思考:词人为何刻意强调周瑜的年少风流、年少成名?与词人本人的生平经历是否相关?

设计意图

本词典故单一而集中,要引导学生细读词人对典故内容的选择与描述,分析其借助典故委婉表达的情志。

学习活动三:结合典故,知人论世

1.查阅背景,讨论交流。

教师提醒学生借助网络资源查找此词创作的具体背景,思考词人引用“三国周郎赤壁”典故的用意。

提示:本词写于苏轼谪居黄州期间,那时词人因“乌台诗案”已被贬两年多,词人曾经经历过年少成名、风流潇洒的少年时代,如今却被贬谪在偏僻之地,没有机会再去做利国利民的事业,早早头发花白,让人感慨。

2.结合背景,重读典故。

了解了苏轼创作此词的背景,教师引导学生思考词人借助典故委婉表达的情志。之所以选择浓墨重彩地描写周瑜年少风流、功业卓著的形象,是为了以周瑜的年少风流对比自己如今的“早生华发”,以周瑜的“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”对比自己的“多情”而一事无成。

作业

背诵默写《念奴娇·赤壁怀古》,理解写景、咏史抒情为一体的表达方式。

设计意图

作业设计落实教材要求,背诵这首经典词作。

第六课时

教学目标

1.反复诵读涵泳《永遇乐·京口北固亭怀古》,结合课下注释,体会词作豪迈悲壮的意境。

2.理解今昔对比、怀古伤今的写作手法,理解典故复杂的内涵与词人对现状的感慨。

3.结合词作创作的时代背景与词人的生平经历,对比典故内容与词人经历的相同与不同之处,理解词作中的复杂感情。

教学重难点

理解典故内涵与词人复杂的情感。

教学过程

导入

教师引导学生回忆已经学过的《菩萨蛮·书江西造口壁》作为对比:同样是登台远望,在登临郁孤台时,词人由眼前景物引出历史回忆,抒发家国沦亡的痛苦和收复无望的悲愤之情。本词抒情结构与这首词比较接近,可以进行对比阅读。

学习活动一:诵读诗歌,梳理脉络

1.自由诵读,订正字音。

这首词篇幅较长,教师可以组织学生自由诵读,订正字音后继续诵读,借助低沉的音韵缓慢的节奏,体会词人难以直接言明的、复杂而悲愤的情感。

2.疏通词意,划分层次。

教师请学生两两结组,结合课下注释,借助散文化的方式解读词作,并初步划分词作抒情的层次。

提示:可以按照典故内容划分层次:孙权、刘裕、刘义隆、拓跋焘与词人自身经历等。

分层示例:千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。//斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。//四十三年,望中犹记,烽火扬州路。//可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。//凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

学习活动二:查阅典故,理解深意

1.查阅典故,分析效果。

教师引导学生借助工具书或网络资源,完成下面的典故梳理表格,分析典故在表达词人情志方面的作用,并分析其表达效果。

诗歌典故 典故类型 (古代/近代 正面/反面等) 出处原文 诗人情志 表达效果

英雄无觅孙仲谋处 古代典故 正面典故 三国故事,此处为孙权称霸之地。 见到江山形胜,不免想到曾在此地称霸的英雄。通过对英雄的赞美,感叹如今人事的寥落。 “千古江山”与“无觅”的配合,突出了江山依旧,如今却再难找到像孙权一样的英雄,委婉地表现了朝廷如今的颓势。

2.今昔对比,理解情感。

本词对典故的运用非常复杂,既有借典故与当今时事的不同,表达今非昔比、时事消沉的感慨,也有借典故与当今时事的类似,表达对时人重蹈覆辙的担忧,还有借助典故表明自己的心志等。教师可以借助表格等工具,引导学生细致区分。

示例:

典故内容 今昔之同 今昔之异 词人感情

孙仲谋 千古江山 如今难觅英雄,舞榭歌台再无风流。 对朝廷无人抵御外侮充满担忧之情,对时事消沉感到失落。

刘义隆 草草用兵,却有“封狼居胥”的野心 刘义隆最终落败,如今虽还未失败,但很有可能会失败。 担心朝廷此次用兵草率冒进,最终将失败惨重。

廉颇 词人也有像廉颇一样建功立业的时光“烽火扬州路”;词人现在已经衰老,但壮志犹存。 廉颇因奸人作祟并未受到朝廷重用,词人却拥有了被起复重用的机会。 以廉颇自比,表示自己虽然衰老,但报国之心犹存。

设计意图

本词运用的典故数量较多、内涵复杂,需要同学们借助适合的学习工具深入理解。

学习活动三:结合典故,知人论世

1.查阅背景,讨论交流。

教师指导学生借助工具书或网络资源查找本词创作的具体背景,引导学生思考词人为何选用孙权、刘裕、刘义隆、拓跋焘、廉颇等典故。

提示:此词创作于宋宁宗开禧元年,辛弃疾六十六岁时。当时韩侂胄执政,正积极筹划北伐,闲居已久的辛弃疾于前一年被起用为浙东安抚使,这年春初,又受命担任镇江知府,戍守江防要地京口。从表面看来,朝廷对他似乎很重视,然而实际上只不过是利用他主战派元老的身份作为号召而已。辛弃疾到任后,一方面积极布置军事进攻的准备工作;另一方面,他又清楚地意识到政治斗争的险恶与自身处境的孤危,深感难以有所作为。辛弃疾虽然支持朝廷北伐抗金的决策,但是对目前轻敌冒进的作法,又感到忧心忡忡。他认为应当做好充分准备,绝不能草率行事,否则难免重蹈覆辙,使北伐再次遭到失败。然而,辛弃疾的意见并未引起南宋当权者的重视,他来到京口北固亭登高眺望、怀古忆昔,心潮澎湃,感慨万千,于是写下了这篇词中佳作。

2.结合背景,重读典故。

了解背景之后,教师引导学生重读此词,发现词人作为“主战派元老”的代表,其立场与地位都非常引人注目,再加上词人想要表达的情感非常复杂,包括对朝廷用兵决策的担忧等,均不便直接言说,只能借助典故委婉地表达心志。

重读本词,发现典故虽多,却用得十分巧妙:一来这些典故都与北固亭所在之地有历史相关性,确实是词人由登上北固亭而产生的联想,二来这些典故能够委婉表达词人复杂的情感。无论是时事消沉的感慨,还是对英雄的呼唤,抑或是对人民安于异族统治的担忧,对自己爱国之心的表白,都借助典故准确地表现了出来。

作业

1.反复诵读《永遇乐·京口北固亭怀古》一词,理解词人借助典故表达的复杂感情。

2.对比《永遇乐·京口北固亭怀古》与《菩萨蛮·书江西造口壁》两首词作,分析词人感情有何异同,并结合创作背景具体分析。

设计意图

作业设计体现对课上教学内容的呼应,再次训练学生对知人论世的读诗方法的掌握。

1 / 10

本学习任务主要是品读三首拥有复杂典故的诗词:《短歌行》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》。这三首诗词均选择运用典故表达诗人情志,需要教师引导学生在充分理解典故原意的基础上,对比典故与诗人所处时代与身世背景的异同,理解诗人委婉表达的情感与思考。

课时安排:3课时。

设计意图

学习任务二仍然聚焦知人论世的读诗方法,但学习难度增加,需要学生在充分理解诗词典故的基础上,结合创作背景,深入把握诗人借助典故委婉表达的复杂感情。

第四课时

教学目标

1.反复诵读涵泳《短歌行》,结合课下注释,理解诗歌内涵。

2.查阅资料,充分理解诗歌中典故的原意、诗人借助典故委婉表达的内心情志,以及典故的表达效果。

3.结合诗歌创作的时代背景与诗人的生平经历,对比典故内容与诗人经历的相通与不同之处,理解诗歌中的复杂感情。

教学重难点

理解典故的原意及表达效果;体会诗歌内容上的重复与呼应。

教学过程

导入

教师引导学生回忆已经学过的曹操的诗歌作品,包括《观沧海》《龟虽寿》等,借助其中的名句和学生阅读过的《三国演义》等经典作品,调动学生关于曹操英雄形象与所处时代的回忆。

学习活动一:体会节奏,寻找线索

1.诵读诗歌,把握节奏。

请同学们自由诵读《短歌行》,教师订正字音与节奏。之后,请学生多诵读几遍,找到这首四言诗重章复沓的节奏规律。

提示:在诵读过程中,教师引导体会四言诗二二节奏的特点,感受其质朴刚健的风格;引导学生发现本诗中四句为一个表意单元的特点,感受诗人思绪的发展变化。

2.梳理变化,串读诗意。

在熟悉诗歌内容之后,教师引导学生梳理诗歌的情感变化。从开篇第一句,诗人便提出“人生苦短”之愁(“对酒当歌,人生几何。譬如朝露,去日苦多”),之后,诗人又由此愁生发出了其他的感慨,请同学们梳理诗歌中的情感变化。

提示:感叹人生苦短→思慕贤才→渴望建功立业,情感层层递进。

设计意图

这首诗是四言古体诗,并且有重章复沓的段落,可以引导学生借助诵读来感受其节奏,并把握其中的情感变化。

学习活动二:理解典故,体悟深意

1.查找典故,分析效果。

教师引导学生借助课下注释、网络资源等内容,完成下面的典故梳理表格,之后,小组交流填写内容。

理解典故为本诗阅读的难点之一,教师尤其要引导学生关注诗人运用典故表达情志所产生的效果:不仅可以使表意更加委婉动人,还能借助典故出处的相关内容,表达更多言外之意。

诗歌典故 出处原文 诗人情志 表达效果

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音? 青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来? 挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮! 《诗经》原文是写一位姑娘在思念她的爱人,曹操在这里引用“青青子衿,悠悠我心”两句巧妙地形容了自己对贤才的思念与渴望。此外,“青青子衿,悠悠我心”在《子衿》中还有后两句—“纵我不往,子宁不嗣音?”结合曹操写作的对象即他想要争取的贤才们,读者可以明白另一层含而不露的意思:他希望贤才们可以主动来投奔他,共创伟业。 引用《诗经》相关诗句表达自己对贤才的渴慕,将自己类比为思念爱人的姑娘,不仅可以表现出曹操礼贤下士的姿态,还可以借助典故出处等其他内容进行暗示,希望贤才主动投奔自己,可谓表意丰富。

2.结合典故,提纲挈领。

在理解典故内涵及效果的基础上,教师引导学生重新阅读诗歌文本,理解诗人表意的重复与变化,对全诗有更提纲挈领的理解。

提示:“青青子衿”四句与“明明如月”四句,均表示对贤才的渴求;“呦呦鹿鸣”四句与“越陌度阡”四句均描写了自己与贤才相聚时相处甚欢的场面。“明明如月”四句与“月明星稀”四句相呼应,分别将贤才比作“何时可掇”的明月与“无枝可依”的乌鸦,一方面强调自己对贤才的渴望,一方面也劝说贤才不要犹豫,快些投奔自己;最后以“周公吐哺”的典故作结,再次强调礼贤下士的意愿与统一天下的志向,呼应开头“人生几何”对人生苦短的感叹。

全诗各句的关系如下图所示:

设计意图

理解典故是阅读本诗的难点之需要教师引导学生查找典故出处及原意,结合原意理解典故在诗歌中的作用并分析典故的表达效果。

学习活动三:结合背景,知人论世

1.查阅背景,小组交流。

教师组织学生借助网络资源查阅《短歌行》创作的时代背景与诗人的生平经历,进行小组交流。

提示:时代背景是三国时期国家分裂、政权交替、群雄争霸、战乱频繁。诗人作为三国群雄之一,有称霸天下的政治野心,也有相应的政治才能,却也遭遇过赤壁之战这样的大败,统一的霸业仍未完成因而忧愁沉吟,苦闷煎熬。但他并不灰心,仍以统一天下为己任,决心广泛招纳贤士共同建功立业。

2.结合背景,重读典故。

教师引导学生,结合曹操创作此诗的时代背景与生平经历,重新审视诗歌中的典故,再次思考诗人选择、使用这些典故的初衷,对这首诗的创作目的、情感表达有更深入的理解。

提示:作为雄霸一方的枭雄,选择“周公”的典故最符合曹操的身份与统一天下的理想;选择“鹿鸣”的典故,符合曹操日常与贤才相处的场面;选择“子衿”的典故,则表现了他对贤才日夜思慕、求而不得的心情。典故使用恰当,契合人物的身份特点与性格经历。

设计意图

学习任务二对知人论世读诗方法的训练有了进一步的要求,学生不仅要了解诗人创作诗歌的时代背景与生平经历,还要对比典故的内容,理解诗人经历与所引典故之间的相同与不同之处。

作业

背诵《短歌行》全诗,理解诗歌精彩的典故运用与委婉曲折的情志表达。

设计意图

作业设计落实教材要求,背诵这首经典的四言诗。

第五课时

教学目标

1.反复诵读涵泳《念奴娇·赤壁怀古》,结合课下注释,体会词作雄浑苍凉的意境。

2.理解词作将写景、咏史、抒情融为一体的写作手法,理解词作中寄托的生命感悟与人生态度。

3.结合词作创作的时代背景与词人的生平经历,对比典故内容与词人经历的相同与不同之处,理解词作中的复杂感情。

教学重难点

理解咏史怀古的写作手法;对比典故与词人经历的异同。

教学过程

学习活动一:诵读词作,赏析意境

1.结合风格,诵读词作。

教师提醒学生,本词作为豪放词的代表,请同学们在诵读过程中尽量使用浑厚、沧桑的嗓音去朗读,读出本词的气势与韵味。请学生多读几次,尽量熟悉词作内容,为后面的讨论作准备。

2.感受场面,联想想象。

本词上阕集中描写赤壁的景色,教师可以引导学生关注“江”与“山”两个意象。由“江”水汹涌澎湃联想到时间流逝,由“山”石奇峭高峻联想到历史上的豪杰。教师可以引导学生运用联想和想象,在脑海中勾勒出赤壁独有的环境特点,感受词作营造的意境氛围。

设计意图

本词的创作思路是依托赤壁景色阐发怀古幽思,将写景、咏史、抒情融为体。因此,本活动将对词中景色的赏析作为基础任务,以便学生在之后的学习环节中能更好地品味写景与咏史、抒情融合的特色。

学习活动二:细读典故,体会情感

教师引导学生关注本词的典故:三国周郎赤壁。词人因为游赤壁而想到了赤壁之战,进而想到了作战之将军周瑜。细读词人对周瑜的描述,学生会发现词人提到了周瑜人生的两个重要瞬间:小乔初嫁、赤壁之战。

教师继续提问,引导学生关注词作描写的周瑜少年风流的儒将形象:为什么苏轼选择这两个瞬间描写周瑜形象呢?作为对周瑜英雄形象的描述,选择“小乔初嫁了”这一瞬间是否必要?对周瑜的外貌描写是否必要?如何运用“借代”手法描述赤壁之战?

教师继续引导学生思考:词人为何刻意强调周瑜的年少风流、年少成名?与词人本人的生平经历是否相关?

设计意图

本词典故单一而集中,要引导学生细读词人对典故内容的选择与描述,分析其借助典故委婉表达的情志。

学习活动三:结合典故,知人论世

1.查阅背景,讨论交流。

教师提醒学生借助网络资源查找此词创作的具体背景,思考词人引用“三国周郎赤壁”典故的用意。

提示:本词写于苏轼谪居黄州期间,那时词人因“乌台诗案”已被贬两年多,词人曾经经历过年少成名、风流潇洒的少年时代,如今却被贬谪在偏僻之地,没有机会再去做利国利民的事业,早早头发花白,让人感慨。

2.结合背景,重读典故。

了解了苏轼创作此词的背景,教师引导学生思考词人借助典故委婉表达的情志。之所以选择浓墨重彩地描写周瑜年少风流、功业卓著的形象,是为了以周瑜的年少风流对比自己如今的“早生华发”,以周瑜的“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”对比自己的“多情”而一事无成。

作业

背诵默写《念奴娇·赤壁怀古》,理解写景、咏史抒情为一体的表达方式。

设计意图

作业设计落实教材要求,背诵这首经典词作。

第六课时

教学目标

1.反复诵读涵泳《永遇乐·京口北固亭怀古》,结合课下注释,体会词作豪迈悲壮的意境。

2.理解今昔对比、怀古伤今的写作手法,理解典故复杂的内涵与词人对现状的感慨。

3.结合词作创作的时代背景与词人的生平经历,对比典故内容与词人经历的相同与不同之处,理解词作中的复杂感情。

教学重难点

理解典故内涵与词人复杂的情感。

教学过程

导入

教师引导学生回忆已经学过的《菩萨蛮·书江西造口壁》作为对比:同样是登台远望,在登临郁孤台时,词人由眼前景物引出历史回忆,抒发家国沦亡的痛苦和收复无望的悲愤之情。本词抒情结构与这首词比较接近,可以进行对比阅读。

学习活动一:诵读诗歌,梳理脉络

1.自由诵读,订正字音。

这首词篇幅较长,教师可以组织学生自由诵读,订正字音后继续诵读,借助低沉的音韵缓慢的节奏,体会词人难以直接言明的、复杂而悲愤的情感。

2.疏通词意,划分层次。

教师请学生两两结组,结合课下注释,借助散文化的方式解读词作,并初步划分词作抒情的层次。

提示:可以按照典故内容划分层次:孙权、刘裕、刘义隆、拓跋焘与词人自身经历等。

分层示例:千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。//斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。//四十三年,望中犹记,烽火扬州路。//可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。//凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

学习活动二:查阅典故,理解深意

1.查阅典故,分析效果。

教师引导学生借助工具书或网络资源,完成下面的典故梳理表格,分析典故在表达词人情志方面的作用,并分析其表达效果。

诗歌典故 典故类型 (古代/近代 正面/反面等) 出处原文 诗人情志 表达效果

英雄无觅孙仲谋处 古代典故 正面典故 三国故事,此处为孙权称霸之地。 见到江山形胜,不免想到曾在此地称霸的英雄。通过对英雄的赞美,感叹如今人事的寥落。 “千古江山”与“无觅”的配合,突出了江山依旧,如今却再难找到像孙权一样的英雄,委婉地表现了朝廷如今的颓势。

2.今昔对比,理解情感。

本词对典故的运用非常复杂,既有借典故与当今时事的不同,表达今非昔比、时事消沉的感慨,也有借典故与当今时事的类似,表达对时人重蹈覆辙的担忧,还有借助典故表明自己的心志等。教师可以借助表格等工具,引导学生细致区分。

示例:

典故内容 今昔之同 今昔之异 词人感情

孙仲谋 千古江山 如今难觅英雄,舞榭歌台再无风流。 对朝廷无人抵御外侮充满担忧之情,对时事消沉感到失落。

刘义隆 草草用兵,却有“封狼居胥”的野心 刘义隆最终落败,如今虽还未失败,但很有可能会失败。 担心朝廷此次用兵草率冒进,最终将失败惨重。

廉颇 词人也有像廉颇一样建功立业的时光“烽火扬州路”;词人现在已经衰老,但壮志犹存。 廉颇因奸人作祟并未受到朝廷重用,词人却拥有了被起复重用的机会。 以廉颇自比,表示自己虽然衰老,但报国之心犹存。

设计意图

本词运用的典故数量较多、内涵复杂,需要同学们借助适合的学习工具深入理解。

学习活动三:结合典故,知人论世

1.查阅背景,讨论交流。

教师指导学生借助工具书或网络资源查找本词创作的具体背景,引导学生思考词人为何选用孙权、刘裕、刘义隆、拓跋焘、廉颇等典故。

提示:此词创作于宋宁宗开禧元年,辛弃疾六十六岁时。当时韩侂胄执政,正积极筹划北伐,闲居已久的辛弃疾于前一年被起用为浙东安抚使,这年春初,又受命担任镇江知府,戍守江防要地京口。从表面看来,朝廷对他似乎很重视,然而实际上只不过是利用他主战派元老的身份作为号召而已。辛弃疾到任后,一方面积极布置军事进攻的准备工作;另一方面,他又清楚地意识到政治斗争的险恶与自身处境的孤危,深感难以有所作为。辛弃疾虽然支持朝廷北伐抗金的决策,但是对目前轻敌冒进的作法,又感到忧心忡忡。他认为应当做好充分准备,绝不能草率行事,否则难免重蹈覆辙,使北伐再次遭到失败。然而,辛弃疾的意见并未引起南宋当权者的重视,他来到京口北固亭登高眺望、怀古忆昔,心潮澎湃,感慨万千,于是写下了这篇词中佳作。

2.结合背景,重读典故。

了解背景之后,教师引导学生重读此词,发现词人作为“主战派元老”的代表,其立场与地位都非常引人注目,再加上词人想要表达的情感非常复杂,包括对朝廷用兵决策的担忧等,均不便直接言说,只能借助典故委婉地表达心志。

重读本词,发现典故虽多,却用得十分巧妙:一来这些典故都与北固亭所在之地有历史相关性,确实是词人由登上北固亭而产生的联想,二来这些典故能够委婉表达词人复杂的情感。无论是时事消沉的感慨,还是对英雄的呼唤,抑或是对人民安于异族统治的担忧,对自己爱国之心的表白,都借助典故准确地表现了出来。

作业

1.反复诵读《永遇乐·京口北固亭怀古》一词,理解词人借助典故表达的复杂感情。

2.对比《永遇乐·京口北固亭怀古》与《菩萨蛮·书江西造口壁》两首词作,分析词人感情有何异同,并结合创作背景具体分析。

设计意图

作业设计体现对课上教学内容的呼应,再次训练学生对知人论世的读诗方法的掌握。

1 / 10

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读