人教版部编(2019)高中语文必修上册《学习任务二:阅读组诗,纵览诗人形象》名师单元教学设计(4课时)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修上册《学习任务二:阅读组诗,纵览诗人形象》名师单元教学设计(4课时) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 196.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-24 15:10:34 | ||

图片预览

文档简介

《学习任务二:阅读组诗,纵览诗人形象》名师单元教学设计

在学生深入理解《琵琶行》《梦游天姥吟留别》的基础上,组织学生系统阅读组诗:《短歌行》《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》。引导学生在疏通诗意、查阅典故的基础上,结合诗人的创作背景,对比分析诗歌中的抒情主人公形象。

课时安排:4课时。

第三课时

教学目标

1.诵读《短歌行》《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》,体会诗词的韵律节奏之美。

2.准确理解诗歌中的白描、远近结合、动静结合、对比等手法,细读诗歌,发挥联想和想象,感受诗歌的意境之美。

3.了解律诗起承转合、对仗严谨的表达特色,了解词作的声律之美,结合体裁与风格等文学常识,理解诗词的艺术魅力。

教学重难点

反复诵读,分析诗歌中典型意象的特点及其情感。

教学过程

学习活动一:反复诵读,熟悉文本

1.反复诵读,把握节奏。

诵读是诗歌学习的重要方法,通过诵读可以培养学生对诗歌的感受能力和审美能力。教师可以组织学生通过组内互读、自由诵读等方式,要求学生反复诵读每首诗。

要求:读准字音,读好停顿,把握节奏,熟悉文本。

2.疏通诗意,继续诵读。

理解是有感情地诵读的前提,教师可以在学生初步熟悉文本的基础上,组织学生两两结组,借助散文化等手段疏通诗意,在对诗意有充分理解的情况下,再进行有感情地诵读。

设计意图

反复诵读是深入理解诗歌、感受诗歌艺术魅力的第一步。阅读组诗的过程中,引导学生反复诵读诗歌文本,不仅能感受诗歌韵律之美,而且能体会不同体裁诗歌的韵律特点,可谓一举两得。

学习活动二:明确手法,理解情感

1.明确手法,分析诗歌。

教师可以引导学生关注诗歌中的景色描写、情感抒发等方面的内容,通过想象诗歌中景物的相对位置,关注诗歌所用的远近结合、动静结合等手法;通过了解叠字的表意,分析叠字的作用;通过关注时空关系,分析诗歌中的时空转换特色;通过寻找诗歌的抒情线索,分析诗人情感的转变。

提示:本活动是对几首不同体裁诗歌的综合阅读,教师可以运用不同的工具帮助学生掌握相关内容。

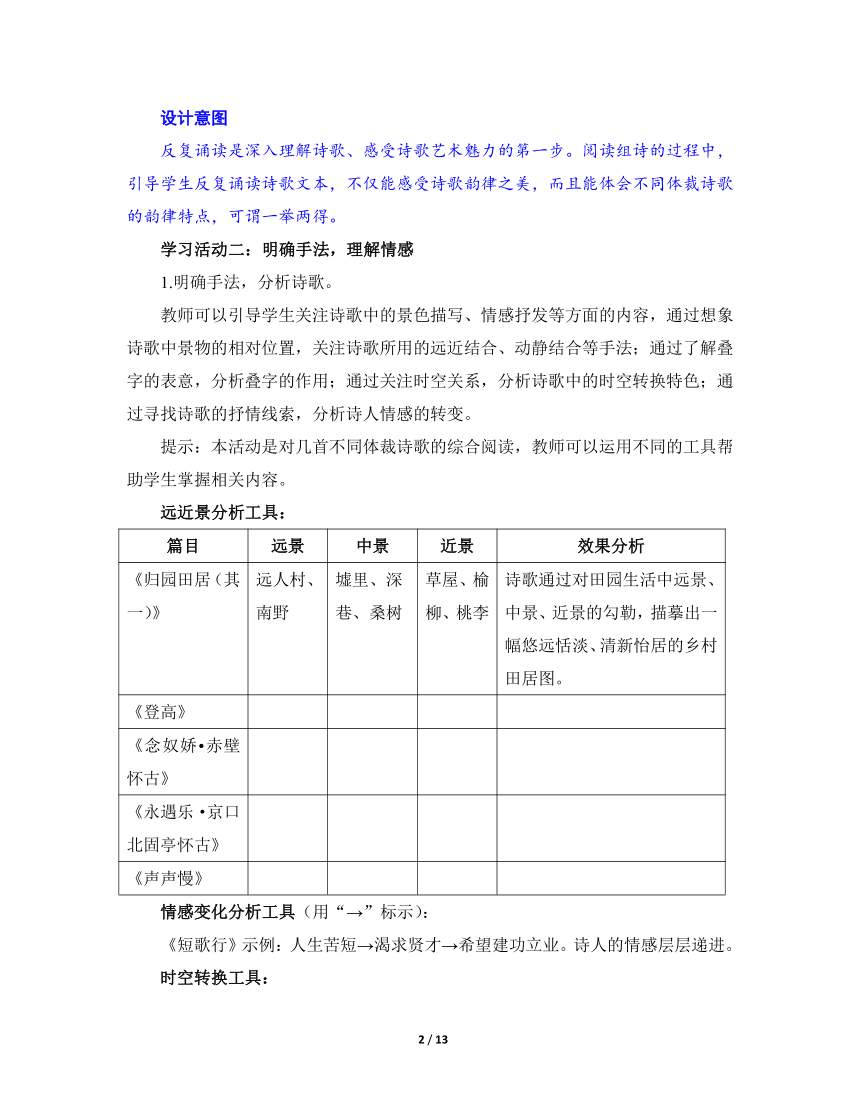

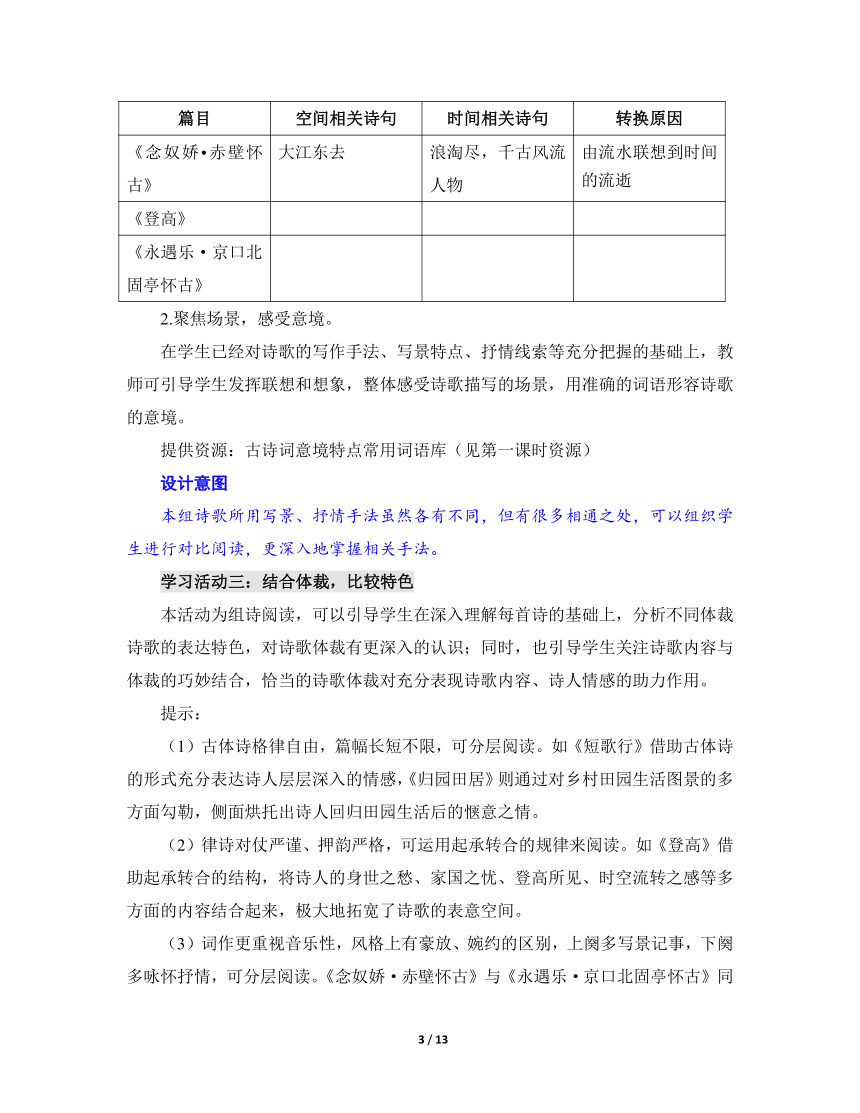

远近景分析工具:

篇目 远景 中景 近景 效果分析

《归园田居(其一)》 远人村、南野 墟里、深 巷、桑树 草屋、榆 柳、桃李 诗歌通过对田园生活中远景、中景、近景的勾勒,描摹出一幅悠远恬淡、清新怡居的乡村田居图。

《登高》

《念奴娇赤壁怀古》

《永遇乐·京口北固亭怀古》

《声声慢》

情感变化分析工具(用“→”标示):

《短歌行》示例:人生苦短→渴求贤才→希望建功立业。诗人的情感层层递进。

时空转换工具:

篇目 空间相关诗句 时间相关诗句 转换原因

《念奴娇赤壁怀古》 大江东去 浪淘尽,千古风流人物 由流水联想到时间的流逝

《登高》

《永遇乐·京口北固亭怀古》

2.聚焦场景,感受意境。

在学生已经对诗歌的写作手法、写景特点、抒情线索等充分把握的基础上,教师可引导学生发挥联想和想象,整体感受诗歌描写的场景,用准确的词语形容诗歌的意境。

提供资源:古诗词意境特点常用词语库(见第一课时资源)

设计意图

本组诗歌所用写景、抒情手法虽然各有不同,但有很多相通之处,可以组织学生进行对比阅读,更深入地掌握相关手法。

学习活动三:结合体裁,比较特色

本活动为组诗阅读,可以引导学生在深入理解每首诗的基础上,分析不同体裁诗歌的表达特色,对诗歌体裁有更深入的认识;同时,也引导学生关注诗歌内容与体裁的巧妙结合,恰当的诗歌体裁对充分表现诗歌内容、诗人情感的助力作用。

提示:

(1)古体诗格律自由,篇幅长短不限,可分层阅读。如《短歌行》借助古体诗的形式充分表达诗人层层深入的情感,《归园田居》则通过对乡村田园生活图景的多方面勾勒,侧面烘托出诗人回归田园生活后的惬意之情。

(2)律诗对仗严谨、押韵严格,可运用起承转合的规律来阅读。如《登高》借助起承转合的结构,将诗人的身世之愁、家国之忧、登高所见、时空流转之感等多方面的内容结合起来,极大地拓宽了诗歌的表意空间。

(3)词作更重视音乐性,风格上有豪放、婉约的区别,上阕多写景记事,下阕多咏怀抒情,可分层阅读。《念奴娇·赤壁怀古》与《永遇乐·京口北固亭怀古》同为豪放词,《念奴娇·赤壁怀古》上阕摹写赤壁壮阔之景,下阕引出周瑜史事,表达对少年英雄的向往以及对自己人生的感慨,景情描写错落有致;《永遇乐·京口北固亭怀古》从登高所见渺远之景写起,由景物的萧条寥落引出人事的消磨,接着将史事与当下情况作对比,最后落在诗人忠心报国却无人重用的境遇感叹上,表达一波三折。

设计意图

在阅读组诗的过程中,比较诗歌体裁的不同,掌握不同体裁诗歌的阅读方法,可以使学习更加高效。

作业

反复诵读《短歌行》《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》,背诵《短歌行》《登高》《念奴娇·赤壁怀古》。

设计意图

落实教材中的背诵经典诗歌文本的要求。

第四课时

教学目标

1.查阅资料,充分理解《短歌行》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》诗歌中典故的原意,以及诗人借助典故委婉表达的内心情志。

2.分析《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》等作品中今昔对比、古今对比的写作手法,理解诗人借此表达的生命感慨。

3.掌握词作将写景、咏史、抒情融为一体的写作手法,理解其中寄托的生命感悟与人生态度。

教学重难点

理解诗人借助典故委婉表达的情志。

教学过程

学习活动一:查阅典故,分析表意

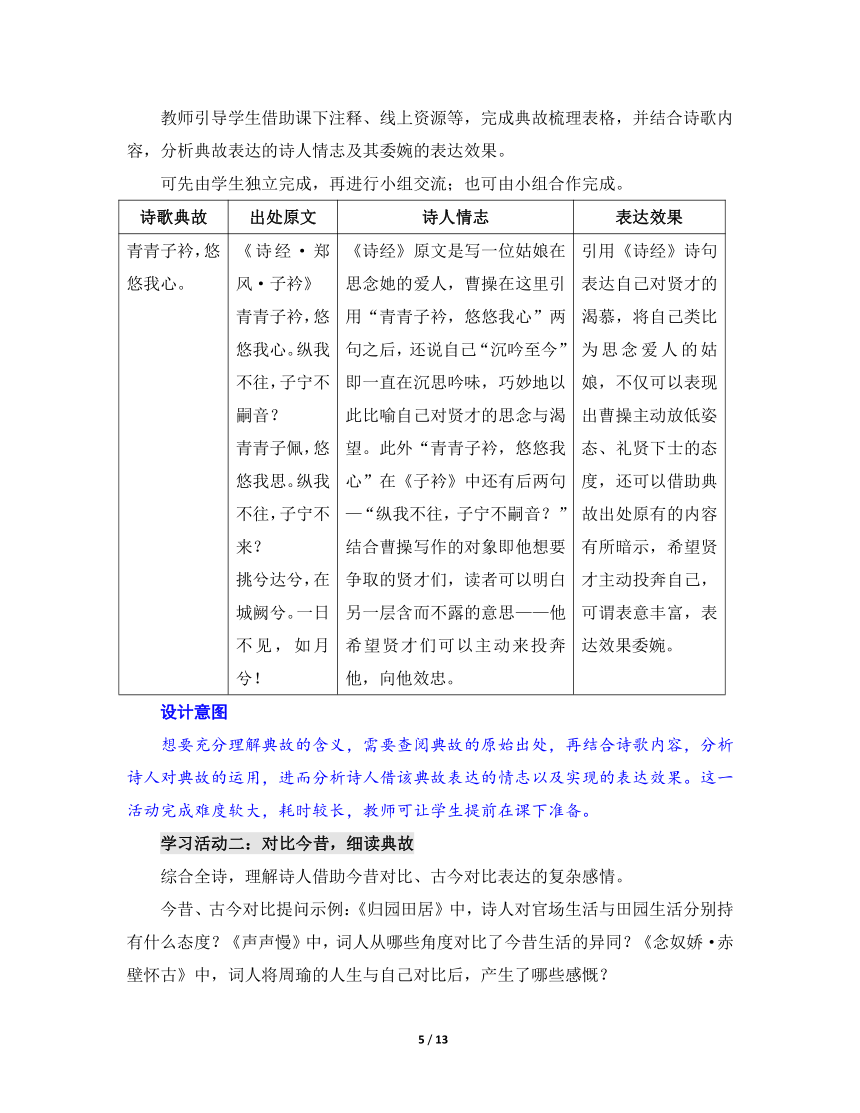

教师引导学生借助课下注释、线上资源等,完成典故梳理表格,并结合诗歌内容,分析典故表达的诗人情志及其委婉的表达效果。

可先由学生独立完成,再进行小组交流;也可由小组合作完成。

诗歌典故 出处原文 诗人情志 表达效果

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音? 青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来? 挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如月兮! 《诗经》原文是写一位姑娘在思念她的爱人,曹操在这里引用“青青子衿,悠悠我心”两句之后,还说自己“沉吟至今”即一直在沉思吟味,巧妙地以此比喻自己对贤才的思念与渴望。此外“青青子衿,悠悠我心”在《子衿》中还有后两句—“纵我不往,子宁不嗣音?”结合曹操写作的对象即他想要争取的贤才们,读者可以明白另一层含而不露的意思——他希望贤才们可以主动来投奔他,向他效忠。 引用《诗经》诗句表达自己对贤才的渴慕,将自己类比为思念爱人的姑娘,不仅可以表现出曹操主动放低姿态、礼贤下士的态度,还可以借助典故出处原有的内容有所暗示,希望贤才主动投奔自己,可谓表意丰富,表达效果委婉。

设计意图

想要充分理解典故的含义,需要查阅典故的原始出处,再结合诗歌内容,分析诗人对典故的运用,进而分析诗人借该典故表达的情志以及实现的表达效果。这一活动完成难度软大,耗时较长,教师可让学生提前在课下准备。

学习活动二:对比今昔,细读典故

综合全诗,理解诗人借助今昔对比、古今对比表达的复杂感情。

今昔、古今对比提问示例:《归园田居》中,诗人对官场生活与田园生活分别持有什么态度?《声声慢》中,词人从哪些角度对比了今昔生活的异同?《念奴娇·赤壁怀古》中,词人将周瑜的人生与自己对比后,产生了哪些感慨?

借典故进行对比的提问示例:《永遇乐·京口北固亭怀古》中对典故的运用非常复杂,既有借典故与当今时事的不同,表达今非昔比、时事消沉的感慨;也有借典故与当今时事的类似,警惕时人不要重蹈覆辙的担忧;还有借助典故表明自己心志的内容,委婉含蓄,教师可以引导学生细致区分。

示例:

典故内容 今昔之同 今昔之异 词人感情

孙仲谋 千古江山 如今难觅英雄 舞榭歌台再无风流 对朝廷无人抵御外侮充满担忧之情,对时事消沉感到失落

刘义隆 均是草草用兵,都有“封狼居胥”的野心 刘义隆最终落败,如今看来也必将失败 担心朝廷此次用兵草率冒进,最终失败惨重

廉颇 词人也有像廉颇一样建功立业的时光——“烽火扬州路”;词人像廉颇样衰老,但壮志犹存 廉颇是因奸人作祟而未受到朝廷重用,词人却拥有了被起复重用的机会 以廉颇自比,表示自己虽然衰老,但报国之心犹存

设计意图

诗歌中可能直接涉及今昔对比、古今对比的内容,也可能借助典故委婉地表达今昔、古今的异同。本环节引导学生关注两种对比的不同形式,并加深对典故的理解。

学习活动三:综合典故,理解诗歌

教师引导学生综合审视全诗的典故,理解诗歌将写景、咏史、抒情融为一体的写作手法,理解诗歌中寄托的生命感悟与人生态度。

以《短歌行》为例:综合理解诗人引用的“青青子衿”“呦呦鹿鸣”等典故,继而画出全诗的结构图,对全诗有提纲挈领的理解。

设计意图

在充分分析诗歌典故的基础上,引导学生跳出诗歌典故的具体内容,重新审视全诗的情感,对诗歌内涵有更深入的理解。

作业

完成课堂上还未完成的典故表格,选出你认为运用得最精彩的典故,撰写文学短评说明其妙处所在。

设计意图

作业继续巩固本课训练的能力,加深学生对诗歌典故的理解与鉴赏。

第五课时

教学目标

1.查阅资料,确定诗歌《短歌行》《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》创作的时代背景与诗人的生平经历,借助知人论世的方法,结合诗人的身世领悟诗歌中的感情。

2.结合诗歌创作的时代背景与诗人的生平经历,对比典故内容与诗人经历的相通与不同之处,理解诗歌中的复杂感情。

教学重难点

判断诗歌创作的准确背景与对应的诗人的生平经历,运用知人论世的方式理解诗歌中的情感。

教学过程

学习活动一:查阅资料,了解背景

教师引导学生借助提供的人物传记资料和网络资源,查找所学组诗创作的时代背景与作者的生平经历,并进行小组讨论。

参考资料:关于《短歌行》创作的时间,学术界大致有五种说法:一是基于苏轼《赤壁赋》中“横槊赋诗”的形容,认为曹操在赤壁大战前曾吟诵这首诗,时间在建安十三年(208)末。二是张可礼《三曹年谱》提出:“抒发延揽人才之激切愿望,盖与《求贤令》作于同时。”认为创作时间在建安十五年(210)。三是学者万绳南认为此诗作于汉建安元年(196),曹操迁汉献帝于许都之际,系曹操与手下心腹如荀彧等人的唱和之作。四是学者沈德潜在《古诗源》卷五中提出:“《短歌行》,言当及时为乐也。”未考证具体时间。五是有学者认为作于招待乌丸行单于普富卢的宴会上,时间在建安二十一年(216)五月。

设计意图

教师可引导学生借助手边的传记资料或网络资源,查阅出诗歌创作大致的时代背景与诗人的生平经历。

学习活动二:结合背景,知人论世

1.结合背景,分析诗情

确定了诗歌的创作背景之后,教师组织学生重新阅读诗歌,结合诗歌的创作背景思考诗歌感情有何特别之处,形成对诗歌感情的再次理解。

诗句 诗歌感情的原始理解 了解对应的背景信息 诗歌感情的再理解

少无适俗韵,性本爱丘山,误入尘网中,一去三十年。 诗人投入官场违背本性,因此感到痛苦、悔恨。 了解了陶渊明少年时期受儒家思想影响产生的“济世”的观念,以及他作为贫寒士族养家的直接需求等信息。 诗人选择出仕、进入官场并不完全是“误入”,而是主动的选择。只是污浊、腐败的官场仿佛“尘网”一样,不仅束缚了他的天性,而且使他的政治理想完全破灭,因此在挣扎三十年后最终放弃,既有释然之感,也难免有些许的遗憾之情。

2.结合背景,引发思考。

了解了诗人创作诗歌的时代背景与具体经历之后,教师可以针对这些信息,提出关于诗歌创作选材、评论方面的问题,引导学生站在诗人的角度去想象:彼时彼地诗人心中究竞在担心、忧虑些什么,才会写出这样的诗歌?

示例问题:《登高》一诗主要描写的是个人漂泊,为什么历代诗评家认为其饱含“忧国之情”呢?《声声慢》中,词人几次在生活中寻找打发忧愁的事物,为什么都失败了呢?《短歌行》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》引用的典故各有什么特色?

设计意图

本活动训练的是学生知人论世的读诗能力,是单元学习的难点和主要学习目标,可以在课堂上安排较多的学习时间。

作业

1.请描述一首诗歌创作的具体背景。要求:时代背景交代清晰,人物处境交代具体,人物感情渲染充分。

2.选择你喜欢的角度对比两首背景相似的诗歌,并说出其中的异同。

设计意图

作业是对学习目标的呼应。本课聚焦在知人论世能力的训练上,希望学生借助撰写散文的方式,将收集到的诗歌创作的背景信息场景化、具体化,以此为基础加深对诗歌情感的理解。

第六课时

教学目标

1.找出诗歌中直接描写(行为、心理、肖像、语言、神态等)、间接描写(环境、典故等)的内容,分析诗歌中的抒情主人公形象。

2.通过“特点描述+身份定位”的句式,准确地描述诗歌中呈现的抒情主人公形象。

3.对比分析不同时代、不同体裁的诗歌中的抒情主人公形象,理解诗人不同的生命选择与人生态度,加深对人生、对社会的思考。

教学重难点

通过直接描写与间接描写,准确地分析抒情主人公的形象。

教学过程

学习活动一:细读描写,感受情境

1.确定内容,勾画展示。教师引导学生运用不同的符号,标画出诗歌中直接描写(行为、心理、肖像、语言、神态等)与间接描写(环境、典故等)的内容,并进行小组交流。

示例:风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来(间接描写)。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯(直接描写)。

2.分析内容,收集信息。

教师提醒学生,可以从行为、心理、肖像、神态等角度分析直接描写的诗句,分析其在塑造抒情主人公形象的过程中提供了哪些信息,并综合鉴赏其作用。

诗句 行为 心理 肖像 神态 综合鉴赏

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 戒酒的行为说明诗人暮年身体多病,健康情况堪忧。 诗人心情痛苦、处境潦倒之时,还要面对“新停浊酒”的打击,无法借酒消愁,更增一层苦闷。 “霜鬓”增 繁、生活“艰 难”、穷困潦 倒、年老多 病、流落他 乡的暮年落 魄的诗人形 象跃然纸上。 诗人神态中既有对老病孤愁现状的悲哀,又有无法排遣这种悲哀的无奈,矛盾痛苦之神态尽显。 这两句诗通过对诗人行为、肖像的描写,引导读者揣摩诗人在特殊人生处境下的表情神态与心理活动,进而产生共鸣,使抒情主人公形象更加真实、立体。

3.分析描写,感受氛围。

间接描写主要包括对典故的运用和环境的描写。关于典故,本活动之前的教学环节已经有较充分的分析;关于环境描写,教师可以指导学生借助想象等,感受作者所处的环境氛围。

示例:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,这句诗描写的是诗人登高所见之景,学生可以想象诗人与山、河渚沙的相对位置,想象天、风、猿、鸟的远近高低的不同分布,进而对诗人所处的环境有较为立体的感知,对环境的氛围有相对身临其境的感受。

设计意图

历来读诗,容易将抒情主人公的形象与其所处的环境、引用的典故混杂在起。本活动旨在通过直接描写、间接描写的区别,引导学生细致阅读、分析人物形象,并立体感知人物所处的环境。

学习活动二:归纳特点,概括形象

1.分析诗句,归纳特点。

教师引导学生在对一首诗全面认识的基础上,按照内容的不同将其划分出不同的层次,概括不同层次反映出的抒情主人公的形象特点。

示例:《声声慢》上阕分层:寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。∥乍暖还寒时候,最难将息。∥三杯两盞淡酒,怎敌他、晚来风急!∥雁过也,正伤心,却是旧时相识。

分层内容 状态分析 概括特点

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。 词人迷惘地找寻曾经的人事,但一无所获,满目凄凉。 彷徨愁苦 独居凄凉

乍暖还寒时候,最难将息。 乍暖还寒的气候使人到暮年的词人,从生理到心理都感到极不舒服。 暮年病弱 无所适从

三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急! 词人想要饮酒取暖,却未能成功,更觉晚来风寒。 凄寒落寞 强打精神

雁过也,正伤心,却是旧时相识 见到旧日传书的大雁,想到传书之人已经逝去,空留自己冷落悲戚。 孀居孤独 思念亲人

2.分析诗歌,总结形象。

教师可以运用下面提供的“五步分析法”,带领学生分析一首诗歌中的抒情主人公形象,并训练学生用规范的语句描述诗歌中的抒情主人公形象。

分析抒情主人公形象的五步分析法:

(1)思考分析“什么”(关注诗歌中的直接描写与间接描写等内容)。

(2)思考结合“什么”(结合诗歌中的具体诗句与意象进行分析)。

(3)规划“分析”的过程。

【例】行为:人生如梦,一尊还酹江月。

分析:词人举起酒杯凭吊这万古如一的明月(行为转述),借自然永恒之美景(抒发手段),慰藉自我短暂虚幻的人生伤痛(抒发目的),表现了词人超旷明达的形象(结论评价)。

(4)组织“分析”的语言。

【例】典故:故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。分析语言:由周瑜年少有为、功业有成的春风得意,联想到自身风光不再、壮志难酬的处境,表现了诗人落寞与无奈的形象。

(5)规范表达。

【例】这首词中,诗人是一个落寞无奈、超旷明达的贬谪士人形象。“遥想公瑾当年”与“早生华发”的对比,由周瑜年少有为、功业有成的春风得意,联想到自身风光不再、壮志难酬的处境,表现了诗人落寞与无奈的形象。“一尊还酹江月”则描写了词人举起酒杯凭吊这万古如一的明月,借自然永恒之美景,慰藉自我短暂虚幻的人生伤痛,表现了词人超旷明达的形象。

设计意图

诗歌中抒情主人公形象的特点不是凭空得来的,而是通过对诗歌中具体内容的分类概括总结出来的。本活动训练的便是学生通过阅读诗歌,概括人物形象特点的能力。

作业

教师可以结合学生学习的水平,选择难度不同的抒情主人公形象分析诗歌阅读题,供学生练习。

设计意图

作业布置为分析抒情主人公形象的练习题,训练学生分析抒情主人公形象的能力。

1 / 13

在学生深入理解《琵琶行》《梦游天姥吟留别》的基础上,组织学生系统阅读组诗:《短歌行》《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》。引导学生在疏通诗意、查阅典故的基础上,结合诗人的创作背景,对比分析诗歌中的抒情主人公形象。

课时安排:4课时。

第三课时

教学目标

1.诵读《短歌行》《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》,体会诗词的韵律节奏之美。

2.准确理解诗歌中的白描、远近结合、动静结合、对比等手法,细读诗歌,发挥联想和想象,感受诗歌的意境之美。

3.了解律诗起承转合、对仗严谨的表达特色,了解词作的声律之美,结合体裁与风格等文学常识,理解诗词的艺术魅力。

教学重难点

反复诵读,分析诗歌中典型意象的特点及其情感。

教学过程

学习活动一:反复诵读,熟悉文本

1.反复诵读,把握节奏。

诵读是诗歌学习的重要方法,通过诵读可以培养学生对诗歌的感受能力和审美能力。教师可以组织学生通过组内互读、自由诵读等方式,要求学生反复诵读每首诗。

要求:读准字音,读好停顿,把握节奏,熟悉文本。

2.疏通诗意,继续诵读。

理解是有感情地诵读的前提,教师可以在学生初步熟悉文本的基础上,组织学生两两结组,借助散文化等手段疏通诗意,在对诗意有充分理解的情况下,再进行有感情地诵读。

设计意图

反复诵读是深入理解诗歌、感受诗歌艺术魅力的第一步。阅读组诗的过程中,引导学生反复诵读诗歌文本,不仅能感受诗歌韵律之美,而且能体会不同体裁诗歌的韵律特点,可谓一举两得。

学习活动二:明确手法,理解情感

1.明确手法,分析诗歌。

教师可以引导学生关注诗歌中的景色描写、情感抒发等方面的内容,通过想象诗歌中景物的相对位置,关注诗歌所用的远近结合、动静结合等手法;通过了解叠字的表意,分析叠字的作用;通过关注时空关系,分析诗歌中的时空转换特色;通过寻找诗歌的抒情线索,分析诗人情感的转变。

提示:本活动是对几首不同体裁诗歌的综合阅读,教师可以运用不同的工具帮助学生掌握相关内容。

远近景分析工具:

篇目 远景 中景 近景 效果分析

《归园田居(其一)》 远人村、南野 墟里、深 巷、桑树 草屋、榆 柳、桃李 诗歌通过对田园生活中远景、中景、近景的勾勒,描摹出一幅悠远恬淡、清新怡居的乡村田居图。

《登高》

《念奴娇赤壁怀古》

《永遇乐·京口北固亭怀古》

《声声慢》

情感变化分析工具(用“→”标示):

《短歌行》示例:人生苦短→渴求贤才→希望建功立业。诗人的情感层层递进。

时空转换工具:

篇目 空间相关诗句 时间相关诗句 转换原因

《念奴娇赤壁怀古》 大江东去 浪淘尽,千古风流人物 由流水联想到时间的流逝

《登高》

《永遇乐·京口北固亭怀古》

2.聚焦场景,感受意境。

在学生已经对诗歌的写作手法、写景特点、抒情线索等充分把握的基础上,教师可引导学生发挥联想和想象,整体感受诗歌描写的场景,用准确的词语形容诗歌的意境。

提供资源:古诗词意境特点常用词语库(见第一课时资源)

设计意图

本组诗歌所用写景、抒情手法虽然各有不同,但有很多相通之处,可以组织学生进行对比阅读,更深入地掌握相关手法。

学习活动三:结合体裁,比较特色

本活动为组诗阅读,可以引导学生在深入理解每首诗的基础上,分析不同体裁诗歌的表达特色,对诗歌体裁有更深入的认识;同时,也引导学生关注诗歌内容与体裁的巧妙结合,恰当的诗歌体裁对充分表现诗歌内容、诗人情感的助力作用。

提示:

(1)古体诗格律自由,篇幅长短不限,可分层阅读。如《短歌行》借助古体诗的形式充分表达诗人层层深入的情感,《归园田居》则通过对乡村田园生活图景的多方面勾勒,侧面烘托出诗人回归田园生活后的惬意之情。

(2)律诗对仗严谨、押韵严格,可运用起承转合的规律来阅读。如《登高》借助起承转合的结构,将诗人的身世之愁、家国之忧、登高所见、时空流转之感等多方面的内容结合起来,极大地拓宽了诗歌的表意空间。

(3)词作更重视音乐性,风格上有豪放、婉约的区别,上阕多写景记事,下阕多咏怀抒情,可分层阅读。《念奴娇·赤壁怀古》与《永遇乐·京口北固亭怀古》同为豪放词,《念奴娇·赤壁怀古》上阕摹写赤壁壮阔之景,下阕引出周瑜史事,表达对少年英雄的向往以及对自己人生的感慨,景情描写错落有致;《永遇乐·京口北固亭怀古》从登高所见渺远之景写起,由景物的萧条寥落引出人事的消磨,接着将史事与当下情况作对比,最后落在诗人忠心报国却无人重用的境遇感叹上,表达一波三折。

设计意图

在阅读组诗的过程中,比较诗歌体裁的不同,掌握不同体裁诗歌的阅读方法,可以使学习更加高效。

作业

反复诵读《短歌行》《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》,背诵《短歌行》《登高》《念奴娇·赤壁怀古》。

设计意图

落实教材中的背诵经典诗歌文本的要求。

第四课时

教学目标

1.查阅资料,充分理解《短歌行》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》诗歌中典故的原意,以及诗人借助典故委婉表达的内心情志。

2.分析《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》等作品中今昔对比、古今对比的写作手法,理解诗人借此表达的生命感慨。

3.掌握词作将写景、咏史、抒情融为一体的写作手法,理解其中寄托的生命感悟与人生态度。

教学重难点

理解诗人借助典故委婉表达的情志。

教学过程

学习活动一:查阅典故,分析表意

教师引导学生借助课下注释、线上资源等,完成典故梳理表格,并结合诗歌内容,分析典故表达的诗人情志及其委婉的表达效果。

可先由学生独立完成,再进行小组交流;也可由小组合作完成。

诗歌典故 出处原文 诗人情志 表达效果

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音? 青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来? 挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如月兮! 《诗经》原文是写一位姑娘在思念她的爱人,曹操在这里引用“青青子衿,悠悠我心”两句之后,还说自己“沉吟至今”即一直在沉思吟味,巧妙地以此比喻自己对贤才的思念与渴望。此外“青青子衿,悠悠我心”在《子衿》中还有后两句—“纵我不往,子宁不嗣音?”结合曹操写作的对象即他想要争取的贤才们,读者可以明白另一层含而不露的意思——他希望贤才们可以主动来投奔他,向他效忠。 引用《诗经》诗句表达自己对贤才的渴慕,将自己类比为思念爱人的姑娘,不仅可以表现出曹操主动放低姿态、礼贤下士的态度,还可以借助典故出处原有的内容有所暗示,希望贤才主动投奔自己,可谓表意丰富,表达效果委婉。

设计意图

想要充分理解典故的含义,需要查阅典故的原始出处,再结合诗歌内容,分析诗人对典故的运用,进而分析诗人借该典故表达的情志以及实现的表达效果。这一活动完成难度软大,耗时较长,教师可让学生提前在课下准备。

学习活动二:对比今昔,细读典故

综合全诗,理解诗人借助今昔对比、古今对比表达的复杂感情。

今昔、古今对比提问示例:《归园田居》中,诗人对官场生活与田园生活分别持有什么态度?《声声慢》中,词人从哪些角度对比了今昔生活的异同?《念奴娇·赤壁怀古》中,词人将周瑜的人生与自己对比后,产生了哪些感慨?

借典故进行对比的提问示例:《永遇乐·京口北固亭怀古》中对典故的运用非常复杂,既有借典故与当今时事的不同,表达今非昔比、时事消沉的感慨;也有借典故与当今时事的类似,警惕时人不要重蹈覆辙的担忧;还有借助典故表明自己心志的内容,委婉含蓄,教师可以引导学生细致区分。

示例:

典故内容 今昔之同 今昔之异 词人感情

孙仲谋 千古江山 如今难觅英雄 舞榭歌台再无风流 对朝廷无人抵御外侮充满担忧之情,对时事消沉感到失落

刘义隆 均是草草用兵,都有“封狼居胥”的野心 刘义隆最终落败,如今看来也必将失败 担心朝廷此次用兵草率冒进,最终失败惨重

廉颇 词人也有像廉颇一样建功立业的时光——“烽火扬州路”;词人像廉颇样衰老,但壮志犹存 廉颇是因奸人作祟而未受到朝廷重用,词人却拥有了被起复重用的机会 以廉颇自比,表示自己虽然衰老,但报国之心犹存

设计意图

诗歌中可能直接涉及今昔对比、古今对比的内容,也可能借助典故委婉地表达今昔、古今的异同。本环节引导学生关注两种对比的不同形式,并加深对典故的理解。

学习活动三:综合典故,理解诗歌

教师引导学生综合审视全诗的典故,理解诗歌将写景、咏史、抒情融为一体的写作手法,理解诗歌中寄托的生命感悟与人生态度。

以《短歌行》为例:综合理解诗人引用的“青青子衿”“呦呦鹿鸣”等典故,继而画出全诗的结构图,对全诗有提纲挈领的理解。

设计意图

在充分分析诗歌典故的基础上,引导学生跳出诗歌典故的具体内容,重新审视全诗的情感,对诗歌内涵有更深入的理解。

作业

完成课堂上还未完成的典故表格,选出你认为运用得最精彩的典故,撰写文学短评说明其妙处所在。

设计意图

作业继续巩固本课训练的能力,加深学生对诗歌典故的理解与鉴赏。

第五课时

教学目标

1.查阅资料,确定诗歌《短歌行》《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》创作的时代背景与诗人的生平经历,借助知人论世的方法,结合诗人的身世领悟诗歌中的感情。

2.结合诗歌创作的时代背景与诗人的生平经历,对比典故内容与诗人经历的相通与不同之处,理解诗歌中的复杂感情。

教学重难点

判断诗歌创作的准确背景与对应的诗人的生平经历,运用知人论世的方式理解诗歌中的情感。

教学过程

学习活动一:查阅资料,了解背景

教师引导学生借助提供的人物传记资料和网络资源,查找所学组诗创作的时代背景与作者的生平经历,并进行小组讨论。

参考资料:关于《短歌行》创作的时间,学术界大致有五种说法:一是基于苏轼《赤壁赋》中“横槊赋诗”的形容,认为曹操在赤壁大战前曾吟诵这首诗,时间在建安十三年(208)末。二是张可礼《三曹年谱》提出:“抒发延揽人才之激切愿望,盖与《求贤令》作于同时。”认为创作时间在建安十五年(210)。三是学者万绳南认为此诗作于汉建安元年(196),曹操迁汉献帝于许都之际,系曹操与手下心腹如荀彧等人的唱和之作。四是学者沈德潜在《古诗源》卷五中提出:“《短歌行》,言当及时为乐也。”未考证具体时间。五是有学者认为作于招待乌丸行单于普富卢的宴会上,时间在建安二十一年(216)五月。

设计意图

教师可引导学生借助手边的传记资料或网络资源,查阅出诗歌创作大致的时代背景与诗人的生平经历。

学习活动二:结合背景,知人论世

1.结合背景,分析诗情

确定了诗歌的创作背景之后,教师组织学生重新阅读诗歌,结合诗歌的创作背景思考诗歌感情有何特别之处,形成对诗歌感情的再次理解。

诗句 诗歌感情的原始理解 了解对应的背景信息 诗歌感情的再理解

少无适俗韵,性本爱丘山,误入尘网中,一去三十年。 诗人投入官场违背本性,因此感到痛苦、悔恨。 了解了陶渊明少年时期受儒家思想影响产生的“济世”的观念,以及他作为贫寒士族养家的直接需求等信息。 诗人选择出仕、进入官场并不完全是“误入”,而是主动的选择。只是污浊、腐败的官场仿佛“尘网”一样,不仅束缚了他的天性,而且使他的政治理想完全破灭,因此在挣扎三十年后最终放弃,既有释然之感,也难免有些许的遗憾之情。

2.结合背景,引发思考。

了解了诗人创作诗歌的时代背景与具体经历之后,教师可以针对这些信息,提出关于诗歌创作选材、评论方面的问题,引导学生站在诗人的角度去想象:彼时彼地诗人心中究竞在担心、忧虑些什么,才会写出这样的诗歌?

示例问题:《登高》一诗主要描写的是个人漂泊,为什么历代诗评家认为其饱含“忧国之情”呢?《声声慢》中,词人几次在生活中寻找打发忧愁的事物,为什么都失败了呢?《短歌行》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》引用的典故各有什么特色?

设计意图

本活动训练的是学生知人论世的读诗能力,是单元学习的难点和主要学习目标,可以在课堂上安排较多的学习时间。

作业

1.请描述一首诗歌创作的具体背景。要求:时代背景交代清晰,人物处境交代具体,人物感情渲染充分。

2.选择你喜欢的角度对比两首背景相似的诗歌,并说出其中的异同。

设计意图

作业是对学习目标的呼应。本课聚焦在知人论世能力的训练上,希望学生借助撰写散文的方式,将收集到的诗歌创作的背景信息场景化、具体化,以此为基础加深对诗歌情感的理解。

第六课时

教学目标

1.找出诗歌中直接描写(行为、心理、肖像、语言、神态等)、间接描写(环境、典故等)的内容,分析诗歌中的抒情主人公形象。

2.通过“特点描述+身份定位”的句式,准确地描述诗歌中呈现的抒情主人公形象。

3.对比分析不同时代、不同体裁的诗歌中的抒情主人公形象,理解诗人不同的生命选择与人生态度,加深对人生、对社会的思考。

教学重难点

通过直接描写与间接描写,准确地分析抒情主人公的形象。

教学过程

学习活动一:细读描写,感受情境

1.确定内容,勾画展示。教师引导学生运用不同的符号,标画出诗歌中直接描写(行为、心理、肖像、语言、神态等)与间接描写(环境、典故等)的内容,并进行小组交流。

示例:风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来(间接描写)。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯(直接描写)。

2.分析内容,收集信息。

教师提醒学生,可以从行为、心理、肖像、神态等角度分析直接描写的诗句,分析其在塑造抒情主人公形象的过程中提供了哪些信息,并综合鉴赏其作用。

诗句 行为 心理 肖像 神态 综合鉴赏

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 戒酒的行为说明诗人暮年身体多病,健康情况堪忧。 诗人心情痛苦、处境潦倒之时,还要面对“新停浊酒”的打击,无法借酒消愁,更增一层苦闷。 “霜鬓”增 繁、生活“艰 难”、穷困潦 倒、年老多 病、流落他 乡的暮年落 魄的诗人形 象跃然纸上。 诗人神态中既有对老病孤愁现状的悲哀,又有无法排遣这种悲哀的无奈,矛盾痛苦之神态尽显。 这两句诗通过对诗人行为、肖像的描写,引导读者揣摩诗人在特殊人生处境下的表情神态与心理活动,进而产生共鸣,使抒情主人公形象更加真实、立体。

3.分析描写,感受氛围。

间接描写主要包括对典故的运用和环境的描写。关于典故,本活动之前的教学环节已经有较充分的分析;关于环境描写,教师可以指导学生借助想象等,感受作者所处的环境氛围。

示例:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,这句诗描写的是诗人登高所见之景,学生可以想象诗人与山、河渚沙的相对位置,想象天、风、猿、鸟的远近高低的不同分布,进而对诗人所处的环境有较为立体的感知,对环境的氛围有相对身临其境的感受。

设计意图

历来读诗,容易将抒情主人公的形象与其所处的环境、引用的典故混杂在起。本活动旨在通过直接描写、间接描写的区别,引导学生细致阅读、分析人物形象,并立体感知人物所处的环境。

学习活动二:归纳特点,概括形象

1.分析诗句,归纳特点。

教师引导学生在对一首诗全面认识的基础上,按照内容的不同将其划分出不同的层次,概括不同层次反映出的抒情主人公的形象特点。

示例:《声声慢》上阕分层:寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。∥乍暖还寒时候,最难将息。∥三杯两盞淡酒,怎敌他、晚来风急!∥雁过也,正伤心,却是旧时相识。

分层内容 状态分析 概括特点

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。 词人迷惘地找寻曾经的人事,但一无所获,满目凄凉。 彷徨愁苦 独居凄凉

乍暖还寒时候,最难将息。 乍暖还寒的气候使人到暮年的词人,从生理到心理都感到极不舒服。 暮年病弱 无所适从

三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急! 词人想要饮酒取暖,却未能成功,更觉晚来风寒。 凄寒落寞 强打精神

雁过也,正伤心,却是旧时相识 见到旧日传书的大雁,想到传书之人已经逝去,空留自己冷落悲戚。 孀居孤独 思念亲人

2.分析诗歌,总结形象。

教师可以运用下面提供的“五步分析法”,带领学生分析一首诗歌中的抒情主人公形象,并训练学生用规范的语句描述诗歌中的抒情主人公形象。

分析抒情主人公形象的五步分析法:

(1)思考分析“什么”(关注诗歌中的直接描写与间接描写等内容)。

(2)思考结合“什么”(结合诗歌中的具体诗句与意象进行分析)。

(3)规划“分析”的过程。

【例】行为:人生如梦,一尊还酹江月。

分析:词人举起酒杯凭吊这万古如一的明月(行为转述),借自然永恒之美景(抒发手段),慰藉自我短暂虚幻的人生伤痛(抒发目的),表现了词人超旷明达的形象(结论评价)。

(4)组织“分析”的语言。

【例】典故:故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。分析语言:由周瑜年少有为、功业有成的春风得意,联想到自身风光不再、壮志难酬的处境,表现了诗人落寞与无奈的形象。

(5)规范表达。

【例】这首词中,诗人是一个落寞无奈、超旷明达的贬谪士人形象。“遥想公瑾当年”与“早生华发”的对比,由周瑜年少有为、功业有成的春风得意,联想到自身风光不再、壮志难酬的处境,表现了诗人落寞与无奈的形象。“一尊还酹江月”则描写了词人举起酒杯凭吊这万古如一的明月,借自然永恒之美景,慰藉自我短暂虚幻的人生伤痛,表现了词人超旷明达的形象。

设计意图

诗歌中抒情主人公形象的特点不是凭空得来的,而是通过对诗歌中具体内容的分类概括总结出来的。本活动训练的便是学生通过阅读诗歌,概括人物形象特点的能力。

作业

教师可以结合学生学习的水平,选择难度不同的抒情主人公形象分析诗歌阅读题,供学生练习。

设计意图

作业布置为分析抒情主人公形象的练习题,训练学生分析抒情主人公形象的能力。

1 / 13

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读