人教版部编(2019)高中语文必修上册《学习任务一:结合诗人身世,体悟诗歌情感》名师单元教学设计(3课时)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修上册《学习任务一:结合诗人身世,体悟诗歌情感》名师单元教学设计(3课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-24 15:15:24 | ||

图片预览

文档简介

《学习任务一:结合诗人身世,体悟诗歌情感》名师单元教学设计

本学习任务主要完成对《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》三首诗歌的深入阅读,在充分理解诗意的前提下,结合诗人创作的时代背景与生命经历,体会诗歌中诗人情感的不同层次,体察诗人的精神追求与思考。

课时安排:3课时。

第一课时

教学目标:

1.反复诵读涵泳《归园田居(其一)》,结合课下注释,理解诗歌情感内涵。

2.准确理解诗歌中的白描、远近结合、动静结合等手法,细读诗歌,感受诗歌的意境之美,理解诗歌的艺术魅力。

3.查找诗歌创作的时代背景与诗人经历,借助知人论世的方法把握诗歌内涵,理解诗人的人生选择与独特的精神世界。

教学重难点

准确理解白描手法,感受陶渊明诗歌独特的艺术魅力。

设计意图

本任务的目标在于使学生初步掌握知人论世的读诗方法,因此选择单元中内容较为平易的诗歌作为学习对象。引导学生在理解诗意的基础上,结合诗歌创作的时代背景与诗人的生平经历,借助知人论世的方法,体会诗人的情感与其对生命的思考。

教学过程

导入

教师可以由作者简介导入,引导同学回忆在小学及初中阶段学过的陶渊明的作品,如《桃花源记》《归园田居(其三)》等。也可以引导同学们回忆自己已经了解的关于陶渊明的文学常识,包括“不为五斗米折腰”等典故。

学习活动一:结合注释,理解诗意

1.诵读诗歌。

先由同学们自由诵读《归园田居(其一)》,然后请几位同学分别朗读,教师和其他同学进行字音订正与点评,点评的重点是对诗歌语气与节奏的把握。教师点评之后,学生自由朗读,力求达到熟练,为下一个学习活动打好基础。

2.理解诗意。

教师先指导学生结合注释内容,对诗句进行散文化解释。然后请同学们两两合作,结合注释将全诗散文化,并和同桌交流对诗歌的整体理解与感受。

3.把握手法。

教师引导学生关注诗歌白描的写景手法,并提醒诗中所用的远近结合、动静结合等手法,可借助绘画或标注相对位置的方法,指导学生关注诗歌写景的顺序与特点。

提示:

远景:远人村、南野。

中景:墟里、深巷、桑树。

近景:方宅、草屋、榆柳、桃李。

设计意图

这首诗内容较为浅易,可以重复训练学生在初中阶段已经掌握的理解诗歌的能力,引导学生结合注释理解诗意。

学习活动二:把握特色,理解意境

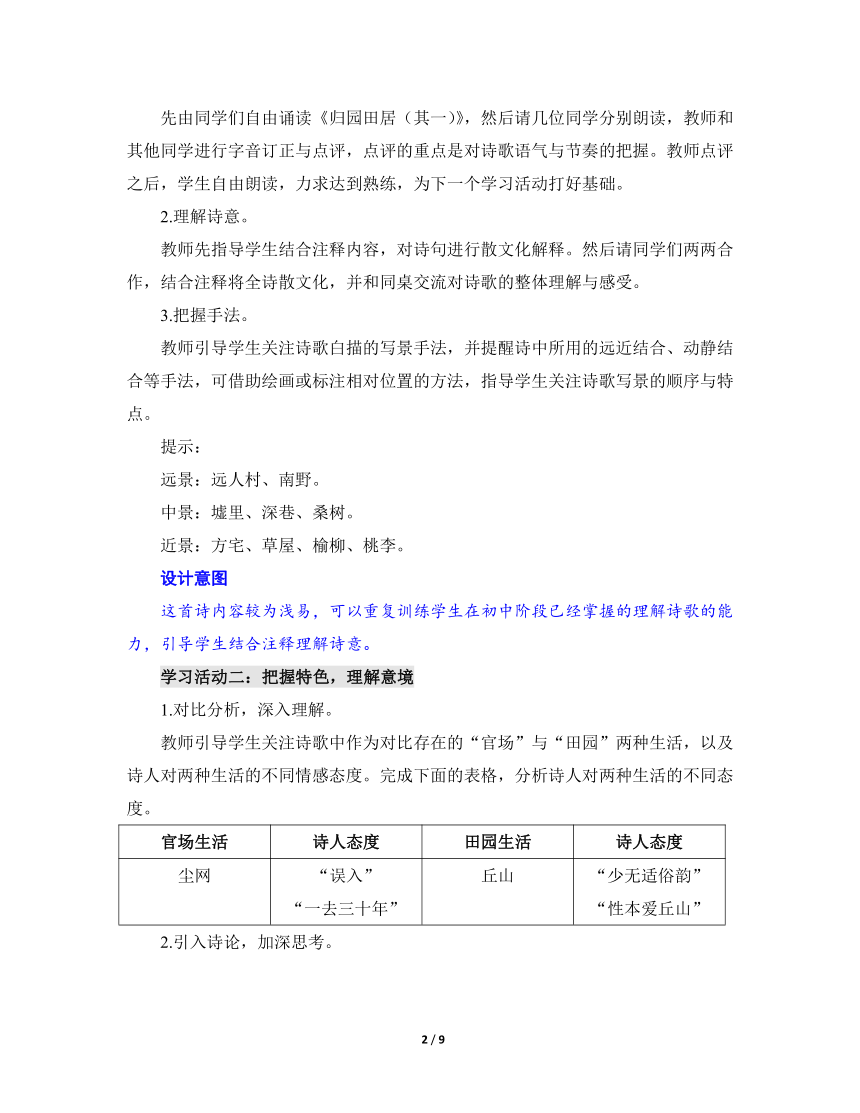

1.对比分析,深入理解。

教师引导学生关注诗歌中作为对比存在的“官场”与“田园”两种生活,以及诗人对两种生活的不同情感态度。完成下面的表格,分析诗人对两种生活的不同态度。

官场生活 诗人态度 田园生活 诗人态度

尘网 “误入” “一去三十年” 丘山 “少无适俗韵” “性本爱丘山”

2.引入诗论,加深思考。

在学生对诗歌内容和基本手法都较为熟悉的基础上,教师引入苏轼对陶渊明诗歌的评论:“其诗质而实绮,癯而实腴。”教师强调,其中“绮”主要指诗中景物的密集与想象的多彩,“腴”指的是诗中情味的丰厚,可引导学生借助这句诗评品味本诗深层的韵味。

设计意图

在逐句理解诗句内涵的基础上,总结全诗的艺术特色,体会诗歌的艺术魅力。

学习活动三:结合背景,理解深意

1.查阅背景,小组交流。

请同学们借助网络资源或教师提供的《陶渊明传》等资料,找到陶渊明创作《归园田居》组诗的具体背景,以及与诗歌内容相关的诗人生平经历。

请查阅到不同背景资料的同学,以小组为单位交流,达成较为一致的意见。

提示:陶渊明出身于官宦之家,自小便被祖父、外祖父的事业功绩、名士风度所感召,立下“大济苍生”的宏愿,再加上生活贫困,缺乏谋生之计,于是选择走入官场。然而,黑暗的社会现实打击了他济世的理想,违背本性的痛苦让他最终决定挂印辞官,彻底结束这种时隐时仕、身不由己的官场生活,坚定终老田园的决心。

2.结合背景,重读诗歌。

了解了本诗的创作背景后,教师可以带领同学们再次有感情地诵读诗歌,尽可能地通过朗读展示出诗句背后深刻的感情。

提示:请关注诗歌中诗人终于彻底摆脱官场生活后的快慰之情,和对自由自在田园生活的向往之情。提醒同学注意,诗人在诗歌创作中并未提及田园生活中劳作艰辛、物质贫乏等特点,而是集中描述其恬静淡然的一面,因为对他来说,重要的不是物质生活的丰裕无忧,而是精神世界的恬然自安。

设计意图

指导同学查找本诗创作的时代背景与作者生平经历,运用知人论世的方法,理解诗句背后深层的情感。

作业

1.反复诵读这首诗,结合其中特别的生命诗意,选择匹配的背景音乐,有感情地配乐朗诵,将录音分享到班级群里。

2.找到《归园田居》组诗中的其他四首,任选其一,结合已知的创作背景分析其“质而实绮,癯而实腴”的诗歌特色。

设计意图

作业设计与本课的教学目标一致:理解诗意、知人论世。

第二课时

教学目标

1.反复诵读涵泳《登高》,结合课下注释,理解诗歌内涵。

2.了解律诗起承转合、对仗严谨的表达特色,体会作者圆熟的创作技巧发挥联想和想象,感受诗歌的意境之美,理解诗歌的艺术魅力。

3.查找诗歌创作的时代背景与诗人经历,借助知人论世的方法把握诗歌内涵,体察诗人身世之悲与忧国之情齐集心头的沉郁悲凉的境界。

教学重难点

掌握律诗的阅读方法;体察沉郁悲凉的情感境界。

设计意图

第二课时总体设计思路与第一课时类似,再次巩固学生运用知人论世方法读诗的能力。

教学过程

导入

教师引导学生回忆已经学过的诗歌体裁:古体诗、律诗、绝句等。提醒学生注意:不同体裁的诗歌,有不同的读诗方式。阅读律诗时,可以关注首颔颈尾、起承转合、对仗严谨等体裁特点。

学习活动一:起承转合,串连诗意

1.读诗释义。

请同学们自由诵读《登高》,教师进行字音订正与节奏指导。之后,请同学们多朗读几遍,力求达到熟练,为下一个学习活动打好基础。

提醒学生阅读律诗应关注首联、颔联、颈联、尾联之间的起承转合,以此为方法解读本诗。帮助学生借助起承转合的逻辑建立起诗句的关联:首联以登高眼前所见之近景为起,颔联承接以阔大之远景,并由空间联想到时间,颈联由景物转入人事,尾联在人事感慨上收结。由此,建立学生对诗歌的整体感知。

2.品景悟情。

教师指导学生运用标画或想象景物相对位置的方法细读写景的前两联,对比分析两联景色的变化,并分析见到此情此景时诗人的心情。

提示:所有景色均为诗人登高所见,应注意诗人登高视野之阔大,也应引导学生关注视觉、听觉、触觉等感官描写的结合,动静、远近、工笔与写意等手法的结合;提醒学生关注由落叶、流水想到青春逝去、时间流逝的诗意思维。

设计意图

设计此活动巩固学生对律诗读法的掌握,并借此加强学生对诗歌整体的认识。

学习活动二:品读炼字,分析情感。

1.替换对比。

教师采用对比替换法,帮助学生深入品味诗歌中的炼字。

如:无边落“木”萧萧下与无边落“叶”萧萧下作对比,引导学生关注“木”字带来的干枯、萧瑟之感。

请学生替换诗中的某个字,通过对比,说出原字的特色与魅力。

2.补充丰富。

教师引出《鹤林玉露》中关于本诗颔联的讨论,提醒罗大经认为此句有八层意思,请同学们借助断句等方式,分析自己可以看出诗句中的哪些悲意,并以此为示例,讨论尾联中的诗人情感。

参考:罗大经《鹤林玉露》:“此十四字之间含有八意:万里,地之远也。秋,时之惨也。作客,羁旅也。常作客,久旅也。百年,暮齿也。多病,衰疾也。台,高迥处也。独登台,无亲朋也。”

设计意图

此活动以启发学生为主。教师举例之后,可让学生借助替换的方法,赏析自己觉得精妙的字眼。不同学生发言互相启发,使全班对这首诗有更深刻的认识。

学习活动三:结合背景,知人论世

1.查阅背景,小组交流。

教师指导学生借助网络资源或提供的《新唐书杜甫传》,查阅本诗写作的背景,小组交流后,派出代表分享。

提示:本诗作于杜甫晚年贫病交加之时,彼时国内乱战,杜甫因为失去依靠漂泊在夔州,疾病缠身、生活困苦,登上夔州高台,见到秋日风急猿啸、木叶凋零之景,激起身世飘零之感慨。

2.结合背景,重读诗歌。

教师提问,引导学生结合创作背景深入思考:表面上看,这首诗写的是杜甫个人的漂泊,那么,“忧国之情”表现在哪里呢?

提示:诗人描写的雄浑苍凉的秋景,与他对整个国家动乱状态的深切忧虑之情是密不可分的;诗人久客漂泊、年老多病的愁苦,也与国家多难的背景难以分割。

设计意图

讨论的答案不局限于《鹤林玉露》中的八层悲,学生可以有更多角度、更丰富的解读。

作业

1.反复诵读这首诗,理解其对仗严谨、沉郁悲凉的艺术特点,背诵本诗。

2.胡应麟《诗薮》曾引用元人评此诗语:“一篇之内,句句皆奇。一句之内,字字皆奇。”请你选择诗中的一句或一字,以“奇”为核心特点,写一段文学短评。

设计意图

作业落实学习目标:知人论世、把握诗歌特色。

第三课时

教学目标

1.反复诵读涵泳《声声慢》,结合课下注释,理解词作的情感内涵。

2.理解词人因外物触发产生的内心波澜,掌握词人借助叠字、对比等手法渲染内心波澜的创作特点,发挥联想和想象,感受词作的意境之美,理解词作的艺术魅力。

3.查找词作创作的时代背景与词人经历,借助知人论世的方法把握词作的情感内涵,体察词人在国破家亡背景下遭受的难以排遣的忧愁苦闷。

教学重难点

掌握叠字的用法,以及外物触发内心波澜的艺术特色。

设计意图

学习任务一设计的三课时,选择的都是阅读难度较小的诗词,训练学生初步掌握知人论世的读诗方法。

教学过程

导入

教师引导学生回顾曾经学过的李清照的诗词作品,包括《如梦令》《渔家傲》

等,回忆李清照的创作风格与生平经历。

学习活动一:反复诵读,品味语言

1.熟读理解词意。

请同学们自由诵读《声声慢》,教师进行字音订正与节奏指导。之后,请同学们多朗读几遍,力求达到熟练,为下一个学习活动打好基础。

2.品读音韵之美。

教师引用李清照《词论》中的相关段落,提醒学生在诵读中关注其易的表达,了解词人在创作中对音乐性的重视。

提示:李清照在《词论》中强调“词别是一家”,“分五音,又分五声,又分六律,又分清浊轻重”,她自己在创作过程中也贯彻了这一理念。

3.品读叠词之妙。

教师提醒学生关注《声声慢》开篇的十四个叠字,并分析它们之间的关系。可以运用提问的方式来引导学生思考:为什么词人早上起来就“寻寻觅觅”?词人寻觅到了什么?“凄凄”与“戚戚”哪个程度更深?在这组叠词中,词人的情感发生了怎样的变化?

设计意图

本词为高中阶段学习的第一首词,提醒学生关注词本身的音韵美。

学习活动二:寻找矛盾,分析情感。

教师指出本词有几处有趣的循环:词人几次因外物触发了内心的愁绪,想要借物排解愁绪,却最终失败。例如:词人一早起来百无聊赖,主动去“寻寻觅觅”,却只感到了所居之所的“冷冷清清”,使得最初的百无聊赖变得“凄凄惨惨戚戚”。

请学生模仿这一思路,继续寻找词中类似的情感变化路径。

提示:词人找到“淡酒”,却发现它不能“敌晚来风急”;找到“黄花”,却发现“无人堪摘”;找到“窗儿”,却发现“独自怎生得黑”等。

设计意图

此活动意在锻炼学生借助文本细读发现词人难以排解的愁绪的能力,引导学生对本词主旨有更深入的理解。

学习活动三:结合背景,知人论世

1.查阅背景,小组交流。

教师指导学生借助网络资源或提供的《乱世中的美神》(梁衡)等资料,查找本诗写作的背景,小组交流后,派出代表分享。

提示:此词是李清照晚年的作品,作于南渡之后。彼时,李清照的丈夫赵明诚因病去世,金兵入侵南宋,李清照追随流亡中的朝廷由建康到浙东,饱尝颠沛流离之苦。国破、家亡、夫死,一连串的打击使词人尝尽人生的苦痛,写下这首词。

2.结合背景,重读诗歌。

理解了词作的创作背景之后,教师引导同学们重新品读本词中的愁苦。不是普通人日常生活中那种常见的、层次较浅的无聊,而是人生所有的美好都被破坏之后了无生意的彷徨恍惚。对于这样一个有着亡国之痛、孀居之悲、沦落之苦的悲情女词人,她无论如何寻找,也无法找到曾经美好温馨的人事,只能找到满目凄凉、颠沛流离的苦涩落寞之景,只能一步步走向衰老与毫无希望的未来,所以词作最后感叹“怎一个愁字了得”。

作业

1.反复诵读这首词,理解其中层层叠叠、难以排解的愁绪,品味音韵之美。

2.回顾之前学过的李清照的诗词,尝试以词作串联起李清照的一生,包括她无忧无虑的青年、饱含忧患的中年与满目凄凉的晚年,借助诗词作品,为词人的一生撰写文学短评。

设计意图

作业落实学习目标:提升运用知人论世的方法读诗的能力、把握诗歌特色及撰写文学短评的能力。

3 / 9

本学习任务主要完成对《归园田居(其一)》《登高》《声声慢》三首诗歌的深入阅读,在充分理解诗意的前提下,结合诗人创作的时代背景与生命经历,体会诗歌中诗人情感的不同层次,体察诗人的精神追求与思考。

课时安排:3课时。

第一课时

教学目标:

1.反复诵读涵泳《归园田居(其一)》,结合课下注释,理解诗歌情感内涵。

2.准确理解诗歌中的白描、远近结合、动静结合等手法,细读诗歌,感受诗歌的意境之美,理解诗歌的艺术魅力。

3.查找诗歌创作的时代背景与诗人经历,借助知人论世的方法把握诗歌内涵,理解诗人的人生选择与独特的精神世界。

教学重难点

准确理解白描手法,感受陶渊明诗歌独特的艺术魅力。

设计意图

本任务的目标在于使学生初步掌握知人论世的读诗方法,因此选择单元中内容较为平易的诗歌作为学习对象。引导学生在理解诗意的基础上,结合诗歌创作的时代背景与诗人的生平经历,借助知人论世的方法,体会诗人的情感与其对生命的思考。

教学过程

导入

教师可以由作者简介导入,引导同学回忆在小学及初中阶段学过的陶渊明的作品,如《桃花源记》《归园田居(其三)》等。也可以引导同学们回忆自己已经了解的关于陶渊明的文学常识,包括“不为五斗米折腰”等典故。

学习活动一:结合注释,理解诗意

1.诵读诗歌。

先由同学们自由诵读《归园田居(其一)》,然后请几位同学分别朗读,教师和其他同学进行字音订正与点评,点评的重点是对诗歌语气与节奏的把握。教师点评之后,学生自由朗读,力求达到熟练,为下一个学习活动打好基础。

2.理解诗意。

教师先指导学生结合注释内容,对诗句进行散文化解释。然后请同学们两两合作,结合注释将全诗散文化,并和同桌交流对诗歌的整体理解与感受。

3.把握手法。

教师引导学生关注诗歌白描的写景手法,并提醒诗中所用的远近结合、动静结合等手法,可借助绘画或标注相对位置的方法,指导学生关注诗歌写景的顺序与特点。

提示:

远景:远人村、南野。

中景:墟里、深巷、桑树。

近景:方宅、草屋、榆柳、桃李。

设计意图

这首诗内容较为浅易,可以重复训练学生在初中阶段已经掌握的理解诗歌的能力,引导学生结合注释理解诗意。

学习活动二:把握特色,理解意境

1.对比分析,深入理解。

教师引导学生关注诗歌中作为对比存在的“官场”与“田园”两种生活,以及诗人对两种生活的不同情感态度。完成下面的表格,分析诗人对两种生活的不同态度。

官场生活 诗人态度 田园生活 诗人态度

尘网 “误入” “一去三十年” 丘山 “少无适俗韵” “性本爱丘山”

2.引入诗论,加深思考。

在学生对诗歌内容和基本手法都较为熟悉的基础上,教师引入苏轼对陶渊明诗歌的评论:“其诗质而实绮,癯而实腴。”教师强调,其中“绮”主要指诗中景物的密集与想象的多彩,“腴”指的是诗中情味的丰厚,可引导学生借助这句诗评品味本诗深层的韵味。

设计意图

在逐句理解诗句内涵的基础上,总结全诗的艺术特色,体会诗歌的艺术魅力。

学习活动三:结合背景,理解深意

1.查阅背景,小组交流。

请同学们借助网络资源或教师提供的《陶渊明传》等资料,找到陶渊明创作《归园田居》组诗的具体背景,以及与诗歌内容相关的诗人生平经历。

请查阅到不同背景资料的同学,以小组为单位交流,达成较为一致的意见。

提示:陶渊明出身于官宦之家,自小便被祖父、外祖父的事业功绩、名士风度所感召,立下“大济苍生”的宏愿,再加上生活贫困,缺乏谋生之计,于是选择走入官场。然而,黑暗的社会现实打击了他济世的理想,违背本性的痛苦让他最终决定挂印辞官,彻底结束这种时隐时仕、身不由己的官场生活,坚定终老田园的决心。

2.结合背景,重读诗歌。

了解了本诗的创作背景后,教师可以带领同学们再次有感情地诵读诗歌,尽可能地通过朗读展示出诗句背后深刻的感情。

提示:请关注诗歌中诗人终于彻底摆脱官场生活后的快慰之情,和对自由自在田园生活的向往之情。提醒同学注意,诗人在诗歌创作中并未提及田园生活中劳作艰辛、物质贫乏等特点,而是集中描述其恬静淡然的一面,因为对他来说,重要的不是物质生活的丰裕无忧,而是精神世界的恬然自安。

设计意图

指导同学查找本诗创作的时代背景与作者生平经历,运用知人论世的方法,理解诗句背后深层的情感。

作业

1.反复诵读这首诗,结合其中特别的生命诗意,选择匹配的背景音乐,有感情地配乐朗诵,将录音分享到班级群里。

2.找到《归园田居》组诗中的其他四首,任选其一,结合已知的创作背景分析其“质而实绮,癯而实腴”的诗歌特色。

设计意图

作业设计与本课的教学目标一致:理解诗意、知人论世。

第二课时

教学目标

1.反复诵读涵泳《登高》,结合课下注释,理解诗歌内涵。

2.了解律诗起承转合、对仗严谨的表达特色,体会作者圆熟的创作技巧发挥联想和想象,感受诗歌的意境之美,理解诗歌的艺术魅力。

3.查找诗歌创作的时代背景与诗人经历,借助知人论世的方法把握诗歌内涵,体察诗人身世之悲与忧国之情齐集心头的沉郁悲凉的境界。

教学重难点

掌握律诗的阅读方法;体察沉郁悲凉的情感境界。

设计意图

第二课时总体设计思路与第一课时类似,再次巩固学生运用知人论世方法读诗的能力。

教学过程

导入

教师引导学生回忆已经学过的诗歌体裁:古体诗、律诗、绝句等。提醒学生注意:不同体裁的诗歌,有不同的读诗方式。阅读律诗时,可以关注首颔颈尾、起承转合、对仗严谨等体裁特点。

学习活动一:起承转合,串连诗意

1.读诗释义。

请同学们自由诵读《登高》,教师进行字音订正与节奏指导。之后,请同学们多朗读几遍,力求达到熟练,为下一个学习活动打好基础。

提醒学生阅读律诗应关注首联、颔联、颈联、尾联之间的起承转合,以此为方法解读本诗。帮助学生借助起承转合的逻辑建立起诗句的关联:首联以登高眼前所见之近景为起,颔联承接以阔大之远景,并由空间联想到时间,颈联由景物转入人事,尾联在人事感慨上收结。由此,建立学生对诗歌的整体感知。

2.品景悟情。

教师指导学生运用标画或想象景物相对位置的方法细读写景的前两联,对比分析两联景色的变化,并分析见到此情此景时诗人的心情。

提示:所有景色均为诗人登高所见,应注意诗人登高视野之阔大,也应引导学生关注视觉、听觉、触觉等感官描写的结合,动静、远近、工笔与写意等手法的结合;提醒学生关注由落叶、流水想到青春逝去、时间流逝的诗意思维。

设计意图

设计此活动巩固学生对律诗读法的掌握,并借此加强学生对诗歌整体的认识。

学习活动二:品读炼字,分析情感。

1.替换对比。

教师采用对比替换法,帮助学生深入品味诗歌中的炼字。

如:无边落“木”萧萧下与无边落“叶”萧萧下作对比,引导学生关注“木”字带来的干枯、萧瑟之感。

请学生替换诗中的某个字,通过对比,说出原字的特色与魅力。

2.补充丰富。

教师引出《鹤林玉露》中关于本诗颔联的讨论,提醒罗大经认为此句有八层意思,请同学们借助断句等方式,分析自己可以看出诗句中的哪些悲意,并以此为示例,讨论尾联中的诗人情感。

参考:罗大经《鹤林玉露》:“此十四字之间含有八意:万里,地之远也。秋,时之惨也。作客,羁旅也。常作客,久旅也。百年,暮齿也。多病,衰疾也。台,高迥处也。独登台,无亲朋也。”

设计意图

此活动以启发学生为主。教师举例之后,可让学生借助替换的方法,赏析自己觉得精妙的字眼。不同学生发言互相启发,使全班对这首诗有更深刻的认识。

学习活动三:结合背景,知人论世

1.查阅背景,小组交流。

教师指导学生借助网络资源或提供的《新唐书杜甫传》,查阅本诗写作的背景,小组交流后,派出代表分享。

提示:本诗作于杜甫晚年贫病交加之时,彼时国内乱战,杜甫因为失去依靠漂泊在夔州,疾病缠身、生活困苦,登上夔州高台,见到秋日风急猿啸、木叶凋零之景,激起身世飘零之感慨。

2.结合背景,重读诗歌。

教师提问,引导学生结合创作背景深入思考:表面上看,这首诗写的是杜甫个人的漂泊,那么,“忧国之情”表现在哪里呢?

提示:诗人描写的雄浑苍凉的秋景,与他对整个国家动乱状态的深切忧虑之情是密不可分的;诗人久客漂泊、年老多病的愁苦,也与国家多难的背景难以分割。

设计意图

讨论的答案不局限于《鹤林玉露》中的八层悲,学生可以有更多角度、更丰富的解读。

作业

1.反复诵读这首诗,理解其对仗严谨、沉郁悲凉的艺术特点,背诵本诗。

2.胡应麟《诗薮》曾引用元人评此诗语:“一篇之内,句句皆奇。一句之内,字字皆奇。”请你选择诗中的一句或一字,以“奇”为核心特点,写一段文学短评。

设计意图

作业落实学习目标:知人论世、把握诗歌特色。

第三课时

教学目标

1.反复诵读涵泳《声声慢》,结合课下注释,理解词作的情感内涵。

2.理解词人因外物触发产生的内心波澜,掌握词人借助叠字、对比等手法渲染内心波澜的创作特点,发挥联想和想象,感受词作的意境之美,理解词作的艺术魅力。

3.查找词作创作的时代背景与词人经历,借助知人论世的方法把握词作的情感内涵,体察词人在国破家亡背景下遭受的难以排遣的忧愁苦闷。

教学重难点

掌握叠字的用法,以及外物触发内心波澜的艺术特色。

设计意图

学习任务一设计的三课时,选择的都是阅读难度较小的诗词,训练学生初步掌握知人论世的读诗方法。

教学过程

导入

教师引导学生回顾曾经学过的李清照的诗词作品,包括《如梦令》《渔家傲》

等,回忆李清照的创作风格与生平经历。

学习活动一:反复诵读,品味语言

1.熟读理解词意。

请同学们自由诵读《声声慢》,教师进行字音订正与节奏指导。之后,请同学们多朗读几遍,力求达到熟练,为下一个学习活动打好基础。

2.品读音韵之美。

教师引用李清照《词论》中的相关段落,提醒学生在诵读中关注其易的表达,了解词人在创作中对音乐性的重视。

提示:李清照在《词论》中强调“词别是一家”,“分五音,又分五声,又分六律,又分清浊轻重”,她自己在创作过程中也贯彻了这一理念。

3.品读叠词之妙。

教师提醒学生关注《声声慢》开篇的十四个叠字,并分析它们之间的关系。可以运用提问的方式来引导学生思考:为什么词人早上起来就“寻寻觅觅”?词人寻觅到了什么?“凄凄”与“戚戚”哪个程度更深?在这组叠词中,词人的情感发生了怎样的变化?

设计意图

本词为高中阶段学习的第一首词,提醒学生关注词本身的音韵美。

学习活动二:寻找矛盾,分析情感。

教师指出本词有几处有趣的循环:词人几次因外物触发了内心的愁绪,想要借物排解愁绪,却最终失败。例如:词人一早起来百无聊赖,主动去“寻寻觅觅”,却只感到了所居之所的“冷冷清清”,使得最初的百无聊赖变得“凄凄惨惨戚戚”。

请学生模仿这一思路,继续寻找词中类似的情感变化路径。

提示:词人找到“淡酒”,却发现它不能“敌晚来风急”;找到“黄花”,却发现“无人堪摘”;找到“窗儿”,却发现“独自怎生得黑”等。

设计意图

此活动意在锻炼学生借助文本细读发现词人难以排解的愁绪的能力,引导学生对本词主旨有更深入的理解。

学习活动三:结合背景,知人论世

1.查阅背景,小组交流。

教师指导学生借助网络资源或提供的《乱世中的美神》(梁衡)等资料,查找本诗写作的背景,小组交流后,派出代表分享。

提示:此词是李清照晚年的作品,作于南渡之后。彼时,李清照的丈夫赵明诚因病去世,金兵入侵南宋,李清照追随流亡中的朝廷由建康到浙东,饱尝颠沛流离之苦。国破、家亡、夫死,一连串的打击使词人尝尽人生的苦痛,写下这首词。

2.结合背景,重读诗歌。

理解了词作的创作背景之后,教师引导同学们重新品读本词中的愁苦。不是普通人日常生活中那种常见的、层次较浅的无聊,而是人生所有的美好都被破坏之后了无生意的彷徨恍惚。对于这样一个有着亡国之痛、孀居之悲、沦落之苦的悲情女词人,她无论如何寻找,也无法找到曾经美好温馨的人事,只能找到满目凄凉、颠沛流离的苦涩落寞之景,只能一步步走向衰老与毫无希望的未来,所以词作最后感叹“怎一个愁字了得”。

作业

1.反复诵读这首词,理解其中层层叠叠、难以排解的愁绪,品味音韵之美。

2.回顾之前学过的李清照的诗词,尝试以词作串联起李清照的一生,包括她无忧无虑的青年、饱含忧患的中年与满目凄凉的晚年,借助诗词作品,为词人的一生撰写文学短评。

设计意图

作业落实学习目标:提升运用知人论世的方法读诗的能力、把握诗歌特色及撰写文学短评的能力。

3 / 9

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读