2022-2023学年部编版高中语文必修上册课件★★第五单元 《乡土中国》(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年部编版高中语文必修上册课件★★第五单元 《乡土中国》(共29张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-25 07:35:18 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

《乡土中国》

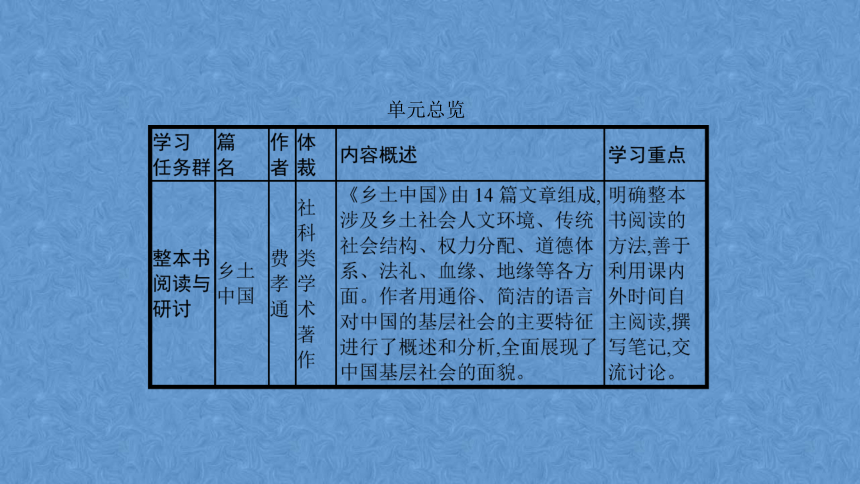

单元总览

作品档案

阅读指导

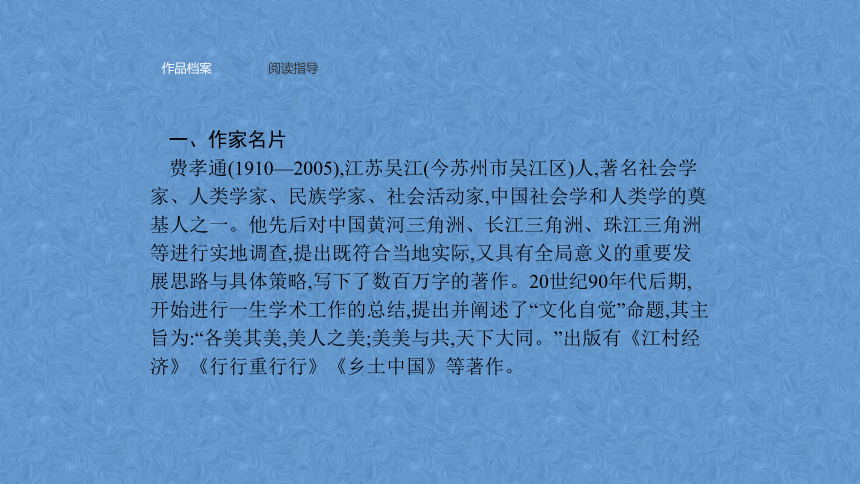

一、作家名片

费孝通(1910—2005),江苏吴江(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一。他先后对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的重要发展思路与具体策略,写下了数百万字的著作。20世纪90年代后期,开始进行一生学术工作的总结,提出并阐述了“文化自觉”命题,其主旨为:“各美其美,美人之美;美美与共,天下大同。”出版有《江村经济》《行行重行行》《乡土中国》等著作。

作品档案

阅读指导

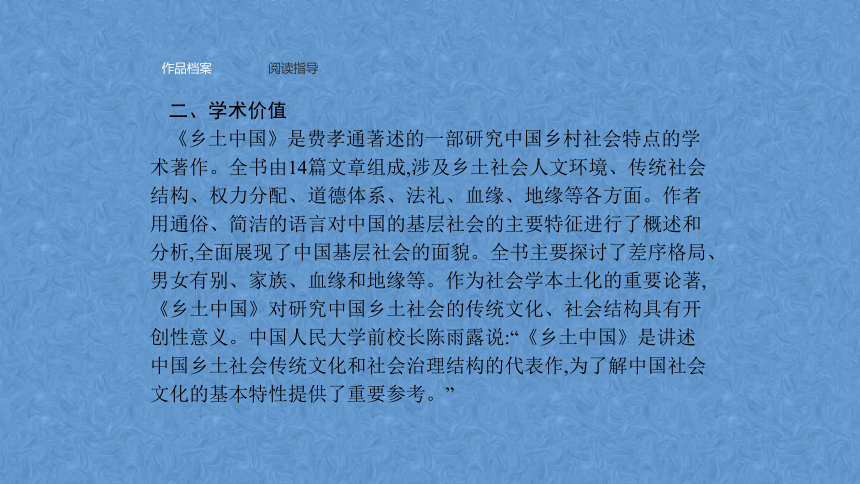

二、学术价值

《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国乡村社会特点的学术著作。全书由14篇文章组成,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系、法礼、血缘、地缘等各方面。作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等。作为社会学本土化的重要论著,《乡土中国》对研究中国乡土社会的传统文化、社会结构具有开创性意义。中国人民大学前校长陈雨露说:“《乡土中国》是讲述中国乡土社会传统文化和社会治理结构的代表作,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。”

作品档案

阅读指导

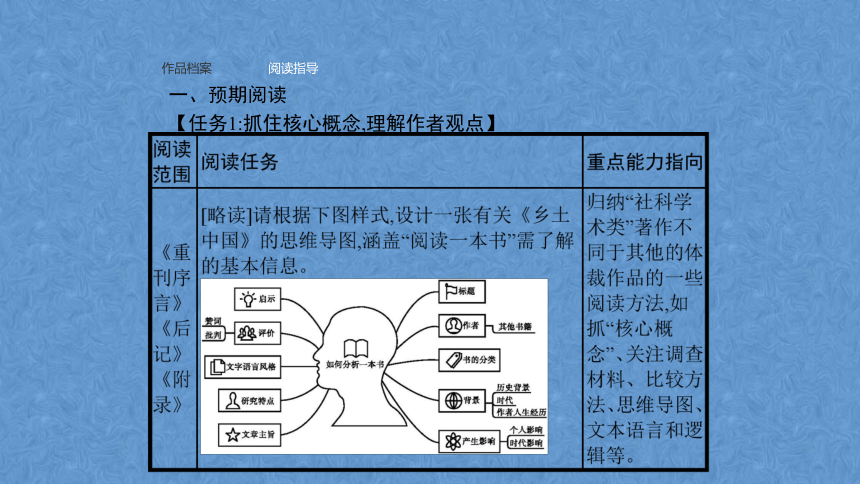

一、预期阅读

【任务1:抓住核心概念,理解作者观点】

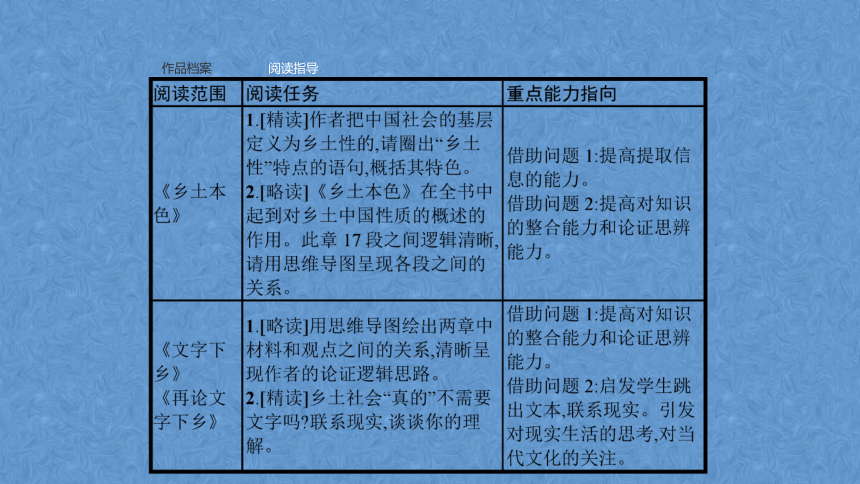

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

二、作品略读

【任务2:分析整体框架,把握论述逻辑】

1.请阅读《重刊序言》《后记》《附录》三个部分,设计一张关于《乡土中国》的思维导图,涵盖“阅读一本书”需了解的基本信息。

作品档案

阅读指导

提示

作品档案

阅读指导

2.请阅读《乡土本色》部分,《乡土本色》在全书中起到对乡土中国性质的概述的作用。此章17段之间逻辑清晰,请用思维导图呈现各段之间的关系。

提示

作品档案

阅读指导

3.请阅读《文字下乡》《再论文字下乡》两个部分,用思维导图绘出两章中材料和观点之间的关系,清晰呈现作者的论证逻辑思路。

提示

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

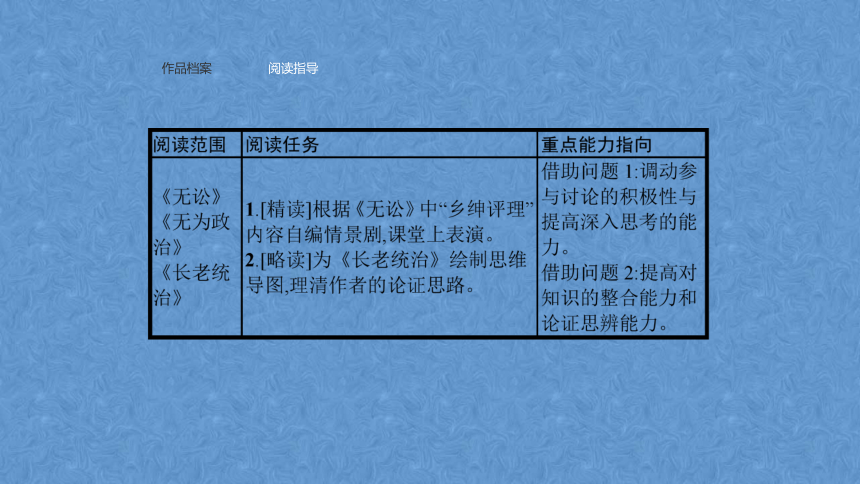

4.请阅读《长老统治》部分,为《长老统治》绘制思维导图,理清作者的论证思路。

提示

作品档案

阅读指导

5.请阅读《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》三章,绘制思维导图,将这三章的相关章节的知识勾连起来,形成“全景”意识。

提示

作品档案

阅读指导

三、作品精读

【任务3:关注“问题”,学以致用】

1.作者把中国社会的基层定义为乡土性的,请圈出“乡土性”特点的语句,概括其特色。

提示“乡土性”有三方面特点:其一,“乡下人离不了泥土”。乡下人以种地为最普通的谋生方法,因而也最明白泥土的可贵。其二,不流动性。“土气是因为不流动而发生的”。其三,熟人社会。“这是一个‘熟悉’的社会,没有陌生人的社会”。乡土社会的这种人口流动性缓慢的特点使乡村生活很富于“地方性”特点,聚村而居,终老是乡。所以,乡土社会是个熟人之间的社会,这才有了“从心所欲不逾矩”的自由。

作品档案

阅读指导

2.阅读《文字下乡》《再论文字下乡》,思考:乡土社会真的不需要文字吗 联系现实,谈谈你的理解。

提示作者认为,提倡文字下乡,首先要考虑语言和文字的基础。语言是在具有相同经验或相似环境的群体所使用一种用声音表达的象征体系,目的是使对方明白所要表达的意义。文字是在人和人传情达意的过程中,受到时间和空间阻隔情况下,双方约定好代表意义的一种记号。而中国乡土社会由于土地的不流动性,导致了人们的历世不移。大家都生活在一个相对定型的社会,彼此相互熟悉,有话可以当面说明白,不受时间和空间的阻隔。在这个社会中,语言是足够传情达意和传递世代间的经验了。也就是说,在中国乡土社会,文字有时候是多余的。

作品档案

阅读指导

此处重点在于阐述面对面交流的乡土社会没有文字需要,其实也就在一定程度上将文字下乡等同于简单的文字普及。文字下乡,从字面意思理解即城里人将乡下人不了解的知识带到乡村之中,以期改变乡下人愚昧贫穷的状态。但是,文字下乡更多的在于提倡将先进的现代文明如农业技术、生产方式等等传播到乡村,促进乡村的发展。实质是提倡相互交流沟通,相互学习。

中国乡土社会真的不需要文字吗 在不流动的中国乡土社会中,虽然世代地口耳相传、言传身教能够记录和传播大多数的知识和经验,但是每个人是不一样的,难免会出现认知偏差,并不能保证这种传播方式能够完整地记录和保存老祖宗留下来的宝贵经验。而文字的出现恰好能够弥补这些缺陷。

作品档案

阅读指导

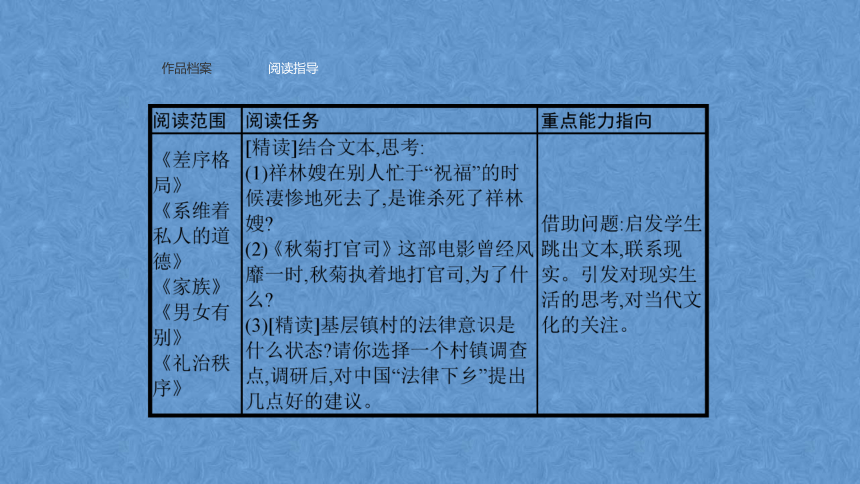

3.阅读《差序格局》《系维着私人的道德》《家族》《男女有别》《礼治秩序》,结合文本思考:

(1)祥林嫂在别人忙于“祝福”的时候凄惨地死去了,是谁杀死了祥林嫂

提示祥林嫂是被这些人杀死的:(亲人)婆婆、堂伯、大伯——封建宗法观念(夫权、族权);(主人)鲁四老爷、鲁四婶——封建礼教;(众人)柳妈、鲁镇男女——封建迷信及愚昧、冷漠无情(神权);(知识分子)“我”——有能力反抗封建却不反抗。他们都把杀人的矛头刺向了祥林嫂。

作品档案

阅读指导

祥林嫂勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧社会却不但不能掌握自己的命运,反而成了一个被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的人物,以致被旧社会所吞噬。在被婆婆、堂伯、大伯虐待、出卖,被迫再嫁,被驱赶时,她不断挣扎;为了能使鲁四老爷、鲁四婶再让她在祝福前做祭祀的活,摆脱灵魂上的迷信枷锁,争取做人的权利,她倾其所有到土地庙里捐门槛,面对柳妈、鲁镇男女的种种讥讽、侮辱与伤害,她给以无声的抗议。但在封建社会里,找不到违反了封建礼教的祥林嫂的位置,更何况她还要反抗,这更加为封建礼教和封建思想所不容。正是以礼教和封建思想为指南的鲁四老爷和受这种思想文化熏染毒害的人们,是他们的思想把一个善良、质朴、顽强的妇女推向恐怖的地狱。封建社会的三道绳索——夫权、族权、神权,把祥林嫂置于死地。正像丁玲所说:“祥林嫂是非死不可的,同情她的人和冷酷的人,自私的人,是一样把她往死地里赶,是一样使她增加痛苦。”

作品档案

阅读指导

(2)《秋菊打官司》这部电影曾经风靡一时,秋菊执着地打官司,为了什么

提示从表面上看电影《秋菊打官司》这部作品的主题体现出了中国“普通农民法制意识的觉醒”,很多的评论文章也是这样看的。其实电影的主题真正令人深思的是秋菊和村长之间的冲突和关系。村长因为对方骂自己是“绝户”而动手打人在中国农村并非多么稀罕的事情,再说那个村长无论就他的立场和道德等任何意义上看也不是一个坏人,相反在秋菊难产之际他还能不计前嫌地抢救她,表明他是一个正直仗义的人。但他不肯满足秋菊仅仅道上一个歉的简单要求。因为在他看来那是一个必须坚持的原则,就像父亲打了儿子是不能向儿子道歉的一样,一个领导当然也不能向村民道歉。从这里我们能够看出,中国农村的社会结构中依然存在着一种封建主义的残余和植根很深的观念。我们看完电影会思考这样的问题:

作品档案

阅读指导

一个村长连为一个小小的错误说上一句“软话”尚且如此困难,如果遇到其他更大的问题又将如何 如果像这个村长这样并没有多坏的人对待村民尚如此专横,如果遇到更坏的村长又将如何 可见,小矛盾反映大主题应该是这部影片隐蔽较深的作者动机了。

好的电影给我们不断的启发和思索。我们都知道其实中国现在还有很多人从事农业生产。电影在这个层次上用小的事件反映大的社会现实,可以说选择了一条正确的道路,电影《秋菊打官司》也对现实社会有非常积极的意义。

作品档案

阅读指导

(3)基层镇村的法律意识是什么状态 请你选择一个村镇调查点,调研后,对中国“法律下乡”提出几点好的建议。

提示①加强对基层管理干部的法律知识培训工作。部分乡镇领导认识不充分,一些乡村干部法律意识淡薄,认为法制宣传教育是“软任务”,消极应付,导致法制宣传教育流于形式。要对村基层管理干部普遍进行学习法律知识轮训,通过集中培训、以会代训和自学等方式,进一步提高干部的法律素质和法制宣讲能力。②开展形式多样的法制宣传教育活动。以QQ、微信、手机报等传播方式为载体,以“法律故事进万家”活动为形式,普及法律知识,深入开展“送法下乡”活动,增强农村基层干部和广大农民的法治观念。

作品档案

阅读指导

③落实属地原则,做好进城务工人员的法制宣传教育。随着工业化、城镇化的不断深化,农民从业结构多样化和居住分散化,使得过去一贯的集中教育方式难以奏效,这也给宣教工作带来了新的困难和挑战。参照对流动人员属地管理原则,明确务工经商人员由所在的乡镇、街道办事处负责组织他们集中学习法律常识,提供法律援助,依法维护自身权利。

作品档案

阅读指导

4.根据《无讼》中“乡绅评理”内容自编情景剧,课堂上表演。

答案略

5.阅读《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》,思考问题:随着城市化的发展,特别是城乡一体化步伐的加快,城市与农村的差距也逐渐在缩小,乡土性也逐渐淡化了,“乡土”观念日渐式微,你是如何看待这个问题的 你对振兴乡村,有哪些好的建议 请分享出来。

作品档案

阅读指导

提示城市的繁华对自小生活在农村的年轻人的确很有吸引力,因为年轻,视野不够开阔,经历也不够丰富,为了生活、梦想,为了心中那一份向往来到了城市,因为那里有更多的工作机会、机遇。远离家乡,可逼迫自己实践理想的职业规划,激发自己变得更好。但是远离家乡与“记住乡愁”并不矛盾,关键是找到一个平衡点,恰到好处地处理好这个矛盾,乡土城镇化就显得尤其重要。

好的建议:①转变生产方式,完善公共服务等,让人们就地城镇化;②珍视历史遗存,转向提升品质、注重人性的内聚式发展;③打造优势产业,发展特色小镇经济,用特色文化保留乡土气息,增强人们的认同感、归宿感。

《乡土中国》

单元总览

作品档案

阅读指导

一、作家名片

费孝通(1910—2005),江苏吴江(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一。他先后对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的重要发展思路与具体策略,写下了数百万字的著作。20世纪90年代后期,开始进行一生学术工作的总结,提出并阐述了“文化自觉”命题,其主旨为:“各美其美,美人之美;美美与共,天下大同。”出版有《江村经济》《行行重行行》《乡土中国》等著作。

作品档案

阅读指导

二、学术价值

《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国乡村社会特点的学术著作。全书由14篇文章组成,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系、法礼、血缘、地缘等各方面。作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等。作为社会学本土化的重要论著,《乡土中国》对研究中国乡土社会的传统文化、社会结构具有开创性意义。中国人民大学前校长陈雨露说:“《乡土中国》是讲述中国乡土社会传统文化和社会治理结构的代表作,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。”

作品档案

阅读指导

一、预期阅读

【任务1:抓住核心概念,理解作者观点】

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

二、作品略读

【任务2:分析整体框架,把握论述逻辑】

1.请阅读《重刊序言》《后记》《附录》三个部分,设计一张关于《乡土中国》的思维导图,涵盖“阅读一本书”需了解的基本信息。

作品档案

阅读指导

提示

作品档案

阅读指导

2.请阅读《乡土本色》部分,《乡土本色》在全书中起到对乡土中国性质的概述的作用。此章17段之间逻辑清晰,请用思维导图呈现各段之间的关系。

提示

作品档案

阅读指导

3.请阅读《文字下乡》《再论文字下乡》两个部分,用思维导图绘出两章中材料和观点之间的关系,清晰呈现作者的论证逻辑思路。

提示

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

作品档案

阅读指导

4.请阅读《长老统治》部分,为《长老统治》绘制思维导图,理清作者的论证思路。

提示

作品档案

阅读指导

5.请阅读《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》三章,绘制思维导图,将这三章的相关章节的知识勾连起来,形成“全景”意识。

提示

作品档案

阅读指导

三、作品精读

【任务3:关注“问题”,学以致用】

1.作者把中国社会的基层定义为乡土性的,请圈出“乡土性”特点的语句,概括其特色。

提示“乡土性”有三方面特点:其一,“乡下人离不了泥土”。乡下人以种地为最普通的谋生方法,因而也最明白泥土的可贵。其二,不流动性。“土气是因为不流动而发生的”。其三,熟人社会。“这是一个‘熟悉’的社会,没有陌生人的社会”。乡土社会的这种人口流动性缓慢的特点使乡村生活很富于“地方性”特点,聚村而居,终老是乡。所以,乡土社会是个熟人之间的社会,这才有了“从心所欲不逾矩”的自由。

作品档案

阅读指导

2.阅读《文字下乡》《再论文字下乡》,思考:乡土社会真的不需要文字吗 联系现实,谈谈你的理解。

提示作者认为,提倡文字下乡,首先要考虑语言和文字的基础。语言是在具有相同经验或相似环境的群体所使用一种用声音表达的象征体系,目的是使对方明白所要表达的意义。文字是在人和人传情达意的过程中,受到时间和空间阻隔情况下,双方约定好代表意义的一种记号。而中国乡土社会由于土地的不流动性,导致了人们的历世不移。大家都生活在一个相对定型的社会,彼此相互熟悉,有话可以当面说明白,不受时间和空间的阻隔。在这个社会中,语言是足够传情达意和传递世代间的经验了。也就是说,在中国乡土社会,文字有时候是多余的。

作品档案

阅读指导

此处重点在于阐述面对面交流的乡土社会没有文字需要,其实也就在一定程度上将文字下乡等同于简单的文字普及。文字下乡,从字面意思理解即城里人将乡下人不了解的知识带到乡村之中,以期改变乡下人愚昧贫穷的状态。但是,文字下乡更多的在于提倡将先进的现代文明如农业技术、生产方式等等传播到乡村,促进乡村的发展。实质是提倡相互交流沟通,相互学习。

中国乡土社会真的不需要文字吗 在不流动的中国乡土社会中,虽然世代地口耳相传、言传身教能够记录和传播大多数的知识和经验,但是每个人是不一样的,难免会出现认知偏差,并不能保证这种传播方式能够完整地记录和保存老祖宗留下来的宝贵经验。而文字的出现恰好能够弥补这些缺陷。

作品档案

阅读指导

3.阅读《差序格局》《系维着私人的道德》《家族》《男女有别》《礼治秩序》,结合文本思考:

(1)祥林嫂在别人忙于“祝福”的时候凄惨地死去了,是谁杀死了祥林嫂

提示祥林嫂是被这些人杀死的:(亲人)婆婆、堂伯、大伯——封建宗法观念(夫权、族权);(主人)鲁四老爷、鲁四婶——封建礼教;(众人)柳妈、鲁镇男女——封建迷信及愚昧、冷漠无情(神权);(知识分子)“我”——有能力反抗封建却不反抗。他们都把杀人的矛头刺向了祥林嫂。

作品档案

阅读指导

祥林嫂勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧社会却不但不能掌握自己的命运,反而成了一个被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的人物,以致被旧社会所吞噬。在被婆婆、堂伯、大伯虐待、出卖,被迫再嫁,被驱赶时,她不断挣扎;为了能使鲁四老爷、鲁四婶再让她在祝福前做祭祀的活,摆脱灵魂上的迷信枷锁,争取做人的权利,她倾其所有到土地庙里捐门槛,面对柳妈、鲁镇男女的种种讥讽、侮辱与伤害,她给以无声的抗议。但在封建社会里,找不到违反了封建礼教的祥林嫂的位置,更何况她还要反抗,这更加为封建礼教和封建思想所不容。正是以礼教和封建思想为指南的鲁四老爷和受这种思想文化熏染毒害的人们,是他们的思想把一个善良、质朴、顽强的妇女推向恐怖的地狱。封建社会的三道绳索——夫权、族权、神权,把祥林嫂置于死地。正像丁玲所说:“祥林嫂是非死不可的,同情她的人和冷酷的人,自私的人,是一样把她往死地里赶,是一样使她增加痛苦。”

作品档案

阅读指导

(2)《秋菊打官司》这部电影曾经风靡一时,秋菊执着地打官司,为了什么

提示从表面上看电影《秋菊打官司》这部作品的主题体现出了中国“普通农民法制意识的觉醒”,很多的评论文章也是这样看的。其实电影的主题真正令人深思的是秋菊和村长之间的冲突和关系。村长因为对方骂自己是“绝户”而动手打人在中国农村并非多么稀罕的事情,再说那个村长无论就他的立场和道德等任何意义上看也不是一个坏人,相反在秋菊难产之际他还能不计前嫌地抢救她,表明他是一个正直仗义的人。但他不肯满足秋菊仅仅道上一个歉的简单要求。因为在他看来那是一个必须坚持的原则,就像父亲打了儿子是不能向儿子道歉的一样,一个领导当然也不能向村民道歉。从这里我们能够看出,中国农村的社会结构中依然存在着一种封建主义的残余和植根很深的观念。我们看完电影会思考这样的问题:

作品档案

阅读指导

一个村长连为一个小小的错误说上一句“软话”尚且如此困难,如果遇到其他更大的问题又将如何 如果像这个村长这样并没有多坏的人对待村民尚如此专横,如果遇到更坏的村长又将如何 可见,小矛盾反映大主题应该是这部影片隐蔽较深的作者动机了。

好的电影给我们不断的启发和思索。我们都知道其实中国现在还有很多人从事农业生产。电影在这个层次上用小的事件反映大的社会现实,可以说选择了一条正确的道路,电影《秋菊打官司》也对现实社会有非常积极的意义。

作品档案

阅读指导

(3)基层镇村的法律意识是什么状态 请你选择一个村镇调查点,调研后,对中国“法律下乡”提出几点好的建议。

提示①加强对基层管理干部的法律知识培训工作。部分乡镇领导认识不充分,一些乡村干部法律意识淡薄,认为法制宣传教育是“软任务”,消极应付,导致法制宣传教育流于形式。要对村基层管理干部普遍进行学习法律知识轮训,通过集中培训、以会代训和自学等方式,进一步提高干部的法律素质和法制宣讲能力。②开展形式多样的法制宣传教育活动。以QQ、微信、手机报等传播方式为载体,以“法律故事进万家”活动为形式,普及法律知识,深入开展“送法下乡”活动,增强农村基层干部和广大农民的法治观念。

作品档案

阅读指导

③落实属地原则,做好进城务工人员的法制宣传教育。随着工业化、城镇化的不断深化,农民从业结构多样化和居住分散化,使得过去一贯的集中教育方式难以奏效,这也给宣教工作带来了新的困难和挑战。参照对流动人员属地管理原则,明确务工经商人员由所在的乡镇、街道办事处负责组织他们集中学习法律常识,提供法律援助,依法维护自身权利。

作品档案

阅读指导

4.根据《无讼》中“乡绅评理”内容自编情景剧,课堂上表演。

答案略

5.阅读《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》,思考问题:随着城市化的发展,特别是城乡一体化步伐的加快,城市与农村的差距也逐渐在缩小,乡土性也逐渐淡化了,“乡土”观念日渐式微,你是如何看待这个问题的 你对振兴乡村,有哪些好的建议 请分享出来。

作品档案

阅读指导

提示城市的繁华对自小生活在农村的年轻人的确很有吸引力,因为年轻,视野不够开阔,经历也不够丰富,为了生活、梦想,为了心中那一份向往来到了城市,因为那里有更多的工作机会、机遇。远离家乡,可逼迫自己实践理想的职业规划,激发自己变得更好。但是远离家乡与“记住乡愁”并不矛盾,关键是找到一个平衡点,恰到好处地处理好这个矛盾,乡土城镇化就显得尤其重要。

好的建议:①转变生产方式,完善公共服务等,让人们就地城镇化;②珍视历史遗存,转向提升品质、注重人性的内聚式发展;③打造优势产业,发展特色小镇经济,用特色文化保留乡土气息,增强人们的认同感、归宿感。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读