人教版部编(2019)高中语文必修上册《【阅读专题1】源与流:古典诗歌的体裁》教学课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修上册《【阅读专题1】源与流:古典诗歌的体裁》教学课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-25 19:03:36 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

源与流:古典诗歌的体裁

阅读专题1

学习目标

本专题是统编高中语文教材必修上册第三单元的导入专题。联读本单元8首诗歌并适当拓展,了解古代诗歌体裁的发展脉络,理解古体诗、近体诗、词等体裁的基本知识。

预习任务

必修上册的古代诗歌共14首,包括第二单元2首、第三单元8首和“古诗词诵读”4首。朗读第三单元的诗歌,标注节奏(如“采采/芣苢”)、押韵(一韵到底用△、多韵依次用△○,标于押韵字之下),尝试回答以下问题:

按照体裁,这些诗歌可分几种类型?为什么?

我国古代诗歌体裁的发展有何规律?

目录

任务一 尝试分类排序

任务二 探究古体诗的格律特点

01

02

任务三 探究近体诗的格律特点

03

任务四 探究词的格律特点

04

任务五 总结规律

05

任务一 尝试分类排序

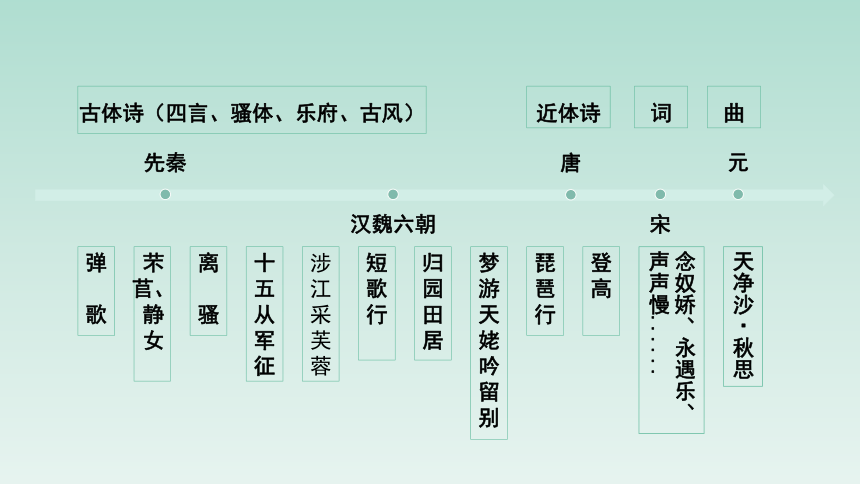

将必修上册14首诗词按体裁分类,再按时代排序。借助时间轴,建立基本的时序和体式分类。

分类排序,可采用活动卡片或板书方式;排定的样式做好保存,将用于“任务五”。

图中《弹歌》《离骚》《十五从军征》《天净沙·秋思》等暂不呈现。

先秦

汉魏六朝

唐

宋

元

古体诗(四言、骚体、乐府、古风)

近体诗

词

曲

弹

歌

芣苢、静女

离

骚

十五从军征

涉江采芙蓉

短歌行

归园田居

梦游天姥吟留别

琵琶行

登高

念奴娇、永遇乐、

声声慢......

天净沙·秋思

任务二

探究古体诗的格律特点

以必修上册古体诗作品为例,从字数(篇式)、句式、押韵等方面,逐一探究四言、乐府、古风的格律,消除“任务一”中的争议或错误。探究结果,可用表格呈现。

体裁 作品 字数(篇式) 句式 押韵

四言

《芣苢》

《静女》

《短歌行》

无固定篇式:《芣苢》重章复唱,《静女》有重章痕迹

多四言两拍(二二),也有五言三拍(俟我/于/城隅)

均句尾韵、换韵;《芣苢》偶句押,《静女》二章句句押、三章交韵;《静女》首章、《短歌行》每章首句入韵

体裁 作品 字数(篇式) 句式 押韵

乐府

古风

《十五从军征》

《梦游天姥吟留别》

《琵琶行》

形式自由,句数不限,章法灵活;两首唐代乐府歌行篇制大

《十》五言三拍,《梦》七言为主,杂有四言、五言、六言(骚体)或九言;《琵》七言四拍

均句尾韵;《十》偶句押韵,一韵到底;《梦》十二韵,《琵》二十韵,含句句押、偶句押,平仄韵通押

续表

《涉江采芙蓉》

《归园田居》

形式自由,句数不限

均五言三拍(二一二或二二一)

均句尾韵、偶句押、一韵到底,首句不入韵

任务三

探究近体诗的格律特点

1.探究《登高》。叶嘉莹教授说:“在中国诗歌的体裁形式之中,最为精美的就是七言律诗。”《登高》被明代胡应麟推为“古今七律第一”。《登高》格律谨严吗?

步骤

杜甫《登高》 现代汉语 隋唐诗韵

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

平平平平平仄平

仄平平平仄平平

平平仄仄平平仄

仄仄平平仄仄平

仄仄平平平仄仄

仄平平仄平平平

平平仄仄平平仄

平仄平平平仄平

仄仄平平仄仄平

平平仄仄仄平平

平平仄仄平平仄

仄仄平平仄仄平

仄仄平平平仄仄

平平仄仄仄平平

平平仄仄平平仄

仄仄平平仄仄平

总结《登高》押韵、平仄、对仗的特点:

近体诗的押韵:

(1)双句押韵,首句可押可不押。

(2)限用平声韵。

(3)押韵的字不可重复。

(4)押韵的字须属同一韵部(首句可用邻韵)。

(5)一韵到底,中途不可换韵。

近体诗的平仄规律:

(1)一句之中平仄交错。

(2)一联之中平仄相对,违反的叫“失对”。

(3)两联之间邻句相粘(平仄相同),特别第二、四字(五言的仅第二字),违反的叫“失粘”。(忌孤平、三平调及拗救等不宜教授)

近体诗的对仗:律诗的颔联、颈联必须对仗,首联和尾联可对可不对。绝句可对可不对,排律除首尾两联外,中间各联必须对仗。对仗的要求是:

(1)字面相对,意义相对或相反。

(2)词性一致。

(3)结构相对,即句子结构相同。

(4)避免同字相对(当句对除外)。

(5)避免同义相对,违反叫“合掌”,是诗家的大忌。

2.辨析杨万里《插秧歌》的体裁。

运用前面习得的古体诗(古风)、近体诗知识,确认其为七言古风。

(1)看押韵,句句押韵,且均为入声字(“答、匝”十五合、“接、霎”十六叶、“插、甲、胛、鸭”十七洽),不合近体诗双句押韵、限用平声韵的规则。

(2)看平仄,18个字存在问题,未遵守平仄交错、粘对规律。

(3)看对仗,中间两联该对而未对。

任务四 探究词的格律特点

提供“念奴娇”“永遇乐”“声声慢”等词谱,选其一对读;比较词与近体诗在格律方面的不同,体会词的格律特点。

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》 念奴娇(变格)词谱

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一尊还酹江月。

仄平平仄,仄平仄、平仄平平平仄。

仄仄平平,平仄仄、平仄平平仄仄。

仄仄平平,平平仄仄,中仄平平仄。

平平平仄,仄中平仄平仄。

中仄中仄平平,仄平平仄仄,平平平仄。

仄仄平平,平仄仄、中仄平平平仄。

仄仄平平,中平中仄仄,仄平平仄。

中平平仄,仄平平仄平仄。

“念奴娇”以苏轼“凭高远眺”为定格,“大江东去”为变格。“物、壁、雪、杰、发(發)、灭、发(髮)、月”等韵,按戈载《词林正韵》,为入声物锡屑月通韵。

词律提示:

(1)句子形式有长有短,也称长短句。

(2)依据全词字数分小令(58字以下)中调(59至90字)长调(90字以上),中调、长调多数是包括两段(双调,上下阕/片)。

(3)词有词调(词牌),有的还有词题,如《念奴娇·赤壁怀古》。

词律提示:

(4)用韵比诗韵要宽,句末韵为常例,押平韵或仄韵,或平仄韵交错,一般由词谱规定。

(5)词的平仄有严格的规定,每调都有定格。

(6)词的对仗,不像近体诗那么严格(位置、平仄且不避同字),凡相连两句字数相同时,经常运用对仗手法。

任务五 总结规律

补充《弹歌》(“断竹,续竹,飞土,逐宍。”)、骚体诗、元曲等作品,完善“时间轴图”,总结我国古代诗歌体裁发展的规律。

(1)诗歌源于劳动。

(2)都是押韵的,且多句尾韵、偶句韵。

(3)由《诗经》以四言两顿为主,发展出五言、七言。

(4)体裁由自由的古体诗,走向严格定型的近体诗、词和曲。

(5)诗体的发展变化受时代的影响,所谓“体以代变”(胡应麟《诗薮》)。

提示:

课后作业

任选一题完成练习。

1.选择第三单元或课外任意一首诗词,试着改成其他诗体,比较不同诗体的特性。

2.课外选择若干诗歌,依据所学知识判断体裁类型。

答案提示

1.将李清照的《一剪梅》(红藕香残玉簟秋)改写为一首七言诗,意思都还在,但韵味就彻底变了。改写的七言诗如下:

红藕香残玉簟秋,轻解罗裳上兰舟。云中谁寄锦书来?

雁字回时月满楼。花自飘零水自流,一种相思两处愁。

此情无计可消除,才下眉头上心头。

2.可找《唐诗三百首》等已有体式分类的选本,让学生分析,再依据选本分类确定判断是否正确:如果判断错误,需分析原因。

源与流:古典诗歌的体裁

阅读专题1

学习目标

本专题是统编高中语文教材必修上册第三单元的导入专题。联读本单元8首诗歌并适当拓展,了解古代诗歌体裁的发展脉络,理解古体诗、近体诗、词等体裁的基本知识。

预习任务

必修上册的古代诗歌共14首,包括第二单元2首、第三单元8首和“古诗词诵读”4首。朗读第三单元的诗歌,标注节奏(如“采采/芣苢”)、押韵(一韵到底用△、多韵依次用△○,标于押韵字之下),尝试回答以下问题:

按照体裁,这些诗歌可分几种类型?为什么?

我国古代诗歌体裁的发展有何规律?

目录

任务一 尝试分类排序

任务二 探究古体诗的格律特点

01

02

任务三 探究近体诗的格律特点

03

任务四 探究词的格律特点

04

任务五 总结规律

05

任务一 尝试分类排序

将必修上册14首诗词按体裁分类,再按时代排序。借助时间轴,建立基本的时序和体式分类。

分类排序,可采用活动卡片或板书方式;排定的样式做好保存,将用于“任务五”。

图中《弹歌》《离骚》《十五从军征》《天净沙·秋思》等暂不呈现。

先秦

汉魏六朝

唐

宋

元

古体诗(四言、骚体、乐府、古风)

近体诗

词

曲

弹

歌

芣苢、静女

离

骚

十五从军征

涉江采芙蓉

短歌行

归园田居

梦游天姥吟留别

琵琶行

登高

念奴娇、永遇乐、

声声慢......

天净沙·秋思

任务二

探究古体诗的格律特点

以必修上册古体诗作品为例,从字数(篇式)、句式、押韵等方面,逐一探究四言、乐府、古风的格律,消除“任务一”中的争议或错误。探究结果,可用表格呈现。

体裁 作品 字数(篇式) 句式 押韵

四言

《芣苢》

《静女》

《短歌行》

无固定篇式:《芣苢》重章复唱,《静女》有重章痕迹

多四言两拍(二二),也有五言三拍(俟我/于/城隅)

均句尾韵、换韵;《芣苢》偶句押,《静女》二章句句押、三章交韵;《静女》首章、《短歌行》每章首句入韵

体裁 作品 字数(篇式) 句式 押韵

乐府

古风

《十五从军征》

《梦游天姥吟留别》

《琵琶行》

形式自由,句数不限,章法灵活;两首唐代乐府歌行篇制大

《十》五言三拍,《梦》七言为主,杂有四言、五言、六言(骚体)或九言;《琵》七言四拍

均句尾韵;《十》偶句押韵,一韵到底;《梦》十二韵,《琵》二十韵,含句句押、偶句押,平仄韵通押

续表

《涉江采芙蓉》

《归园田居》

形式自由,句数不限

均五言三拍(二一二或二二一)

均句尾韵、偶句押、一韵到底,首句不入韵

任务三

探究近体诗的格律特点

1.探究《登高》。叶嘉莹教授说:“在中国诗歌的体裁形式之中,最为精美的就是七言律诗。”《登高》被明代胡应麟推为“古今七律第一”。《登高》格律谨严吗?

步骤

杜甫《登高》 现代汉语 隋唐诗韵

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。

平平平平平仄平

仄平平平仄平平

平平仄仄平平仄

仄仄平平仄仄平

仄仄平平平仄仄

仄平平仄平平平

平平仄仄平平仄

平仄平平平仄平

仄仄平平仄仄平

平平仄仄仄平平

平平仄仄平平仄

仄仄平平仄仄平

仄仄平平平仄仄

平平仄仄仄平平

平平仄仄平平仄

仄仄平平仄仄平

总结《登高》押韵、平仄、对仗的特点:

近体诗的押韵:

(1)双句押韵,首句可押可不押。

(2)限用平声韵。

(3)押韵的字不可重复。

(4)押韵的字须属同一韵部(首句可用邻韵)。

(5)一韵到底,中途不可换韵。

近体诗的平仄规律:

(1)一句之中平仄交错。

(2)一联之中平仄相对,违反的叫“失对”。

(3)两联之间邻句相粘(平仄相同),特别第二、四字(五言的仅第二字),违反的叫“失粘”。(忌孤平、三平调及拗救等不宜教授)

近体诗的对仗:律诗的颔联、颈联必须对仗,首联和尾联可对可不对。绝句可对可不对,排律除首尾两联外,中间各联必须对仗。对仗的要求是:

(1)字面相对,意义相对或相反。

(2)词性一致。

(3)结构相对,即句子结构相同。

(4)避免同字相对(当句对除外)。

(5)避免同义相对,违反叫“合掌”,是诗家的大忌。

2.辨析杨万里《插秧歌》的体裁。

运用前面习得的古体诗(古风)、近体诗知识,确认其为七言古风。

(1)看押韵,句句押韵,且均为入声字(“答、匝”十五合、“接、霎”十六叶、“插、甲、胛、鸭”十七洽),不合近体诗双句押韵、限用平声韵的规则。

(2)看平仄,18个字存在问题,未遵守平仄交错、粘对规律。

(3)看对仗,中间两联该对而未对。

任务四 探究词的格律特点

提供“念奴娇”“永遇乐”“声声慢”等词谱,选其一对读;比较词与近体诗在格律方面的不同,体会词的格律特点。

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》 念奴娇(变格)词谱

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一尊还酹江月。

仄平平仄,仄平仄、平仄平平平仄。

仄仄平平,平仄仄、平仄平平仄仄。

仄仄平平,平平仄仄,中仄平平仄。

平平平仄,仄中平仄平仄。

中仄中仄平平,仄平平仄仄,平平平仄。

仄仄平平,平仄仄、中仄平平平仄。

仄仄平平,中平中仄仄,仄平平仄。

中平平仄,仄平平仄平仄。

“念奴娇”以苏轼“凭高远眺”为定格,“大江东去”为变格。“物、壁、雪、杰、发(發)、灭、发(髮)、月”等韵,按戈载《词林正韵》,为入声物锡屑月通韵。

词律提示:

(1)句子形式有长有短,也称长短句。

(2)依据全词字数分小令(58字以下)中调(59至90字)长调(90字以上),中调、长调多数是包括两段(双调,上下阕/片)。

(3)词有词调(词牌),有的还有词题,如《念奴娇·赤壁怀古》。

词律提示:

(4)用韵比诗韵要宽,句末韵为常例,押平韵或仄韵,或平仄韵交错,一般由词谱规定。

(5)词的平仄有严格的规定,每调都有定格。

(6)词的对仗,不像近体诗那么严格(位置、平仄且不避同字),凡相连两句字数相同时,经常运用对仗手法。

任务五 总结规律

补充《弹歌》(“断竹,续竹,飞土,逐宍。”)、骚体诗、元曲等作品,完善“时间轴图”,总结我国古代诗歌体裁发展的规律。

(1)诗歌源于劳动。

(2)都是押韵的,且多句尾韵、偶句韵。

(3)由《诗经》以四言两顿为主,发展出五言、七言。

(4)体裁由自由的古体诗,走向严格定型的近体诗、词和曲。

(5)诗体的发展变化受时代的影响,所谓“体以代变”(胡应麟《诗薮》)。

提示:

课后作业

任选一题完成练习。

1.选择第三单元或课外任意一首诗词,试着改成其他诗体,比较不同诗体的特性。

2.课外选择若干诗歌,依据所学知识判断体裁类型。

答案提示

1.将李清照的《一剪梅》(红藕香残玉簟秋)改写为一首七言诗,意思都还在,但韵味就彻底变了。改写的七言诗如下:

红藕香残玉簟秋,轻解罗裳上兰舟。云中谁寄锦书来?

雁字回时月满楼。花自飘零水自流,一种相思两处愁。

此情无计可消除,才下眉头上心头。

2.可找《唐诗三百首》等已有体式分类的选本,让学生分析,再依据选本分类确定判断是否正确:如果判断错误,需分析原因。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读