人教版部编(2019)高中语文必修上册《【阅读专题6】相异的人生矛盾,相通的感情本质:理会〈琵琶行〉中的人物情感交集》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修上册《【阅读专题6】相异的人生矛盾,相通的感情本质:理会〈琵琶行〉中的人物情感交集》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 108.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-25 19:19:17 | ||

图片预览

文档简介

相异的人生矛盾,相通的感情本质

理会《琵琶行》中的人物情感交集

【专题解释】

《琵琶行》中,诗人用联想代替自述,结合与琵琶女相似的经历,以联想生情的方式传达自身遭遇,让全诗颇具一韵多意的特征。没有交集的两个人物,虽有着相异的人生矛盾和纠结,但感情的本质却是相通的。“同是”一词将遭遇相联结,在映衬与“雷同”之间,宣泄了诗人的“天涯沦落之恨”,吟唱了一曲“感时伤世之痛”。

【预习任务】

1.央视有一档栏目——《经典咏流传》,假如你是经典传唱人,你将如何演绎《琵琶行》?

分解(1):诵读诗歌,理解文意。

分解(2):寻取要点,适度改编

分解(3):选择乐曲,揣摩演绎。

说明:改变传统预习方法,以学生喜闻乐见的形式设置情境,形成驱动型学习任务,将任务融入情境之中,凸显语文学科的实践性和实用性。创造性改编与演绎,既利于激发学生的学习兴趣,又利于加深学生对文本的深度理解,还能形成基于实际问题的创造性解决能力的提升,更能推动基于真实学习的自主学习需求。在此过程中,特别注意聚焦大问题,设立任务台阶,一步一步拾阶而上。

2.收集阅读带来的困惑与问题。

【学习任务】

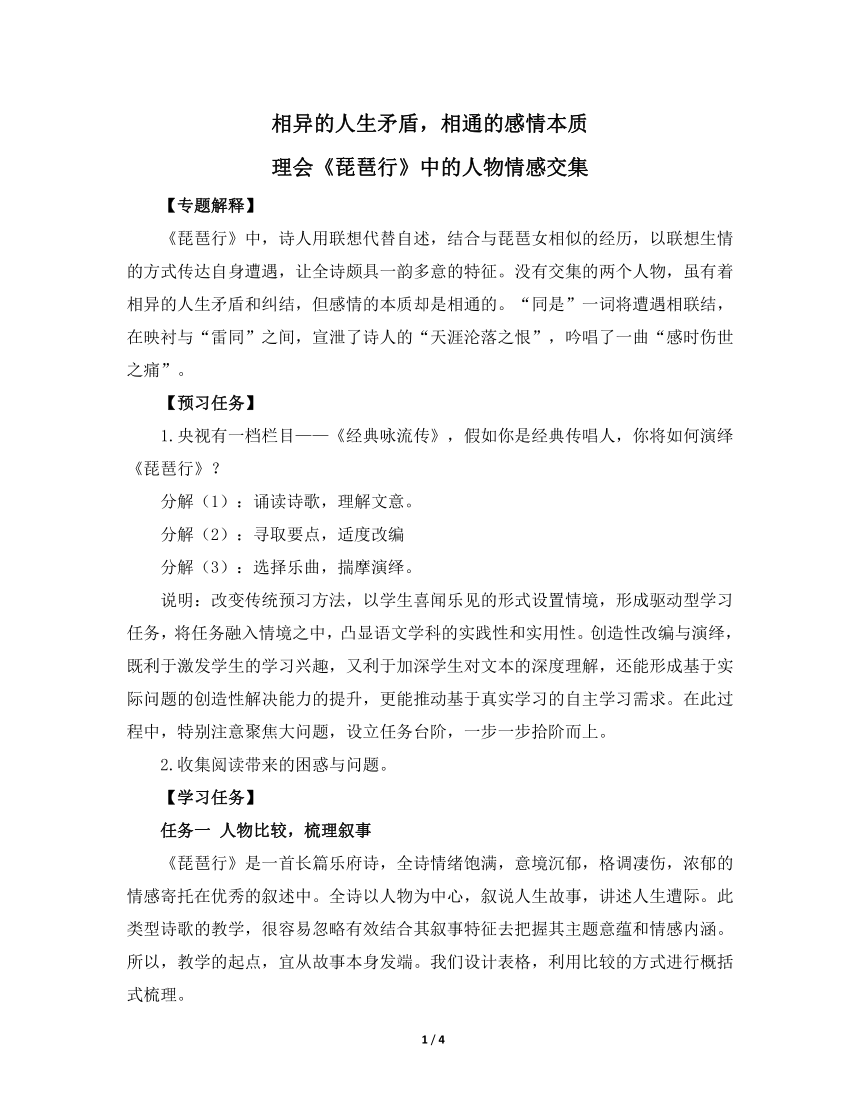

任务一 人物比较,梳理叙事

《琵琶行》是一首长篇乐府诗,全诗情绪饱满,意境沉郁,格调凄伤,浓郁的情感寄托在优秀的叙述中。全诗以人物为中心,叙说人生故事,讲述人生遭际。此类型诗歌的教学,很容易忽略有效结合其叙事特征去把握其主题意蕴和情感内涵。所以,教学的起点,宜从故事本身发端。我们设计表格,利用比较的方式进行概括式梳理。

琵琶女 白居易

过往 如今 过往 如今

名动京城 委身商人 身居高位 进谏遭贬

艳盖群芳 年长色衰 声名远播 谪居病卧

人捧人妒 孤身一人 春风得意 情境凄凉

年年欢笑 独守空船 高朋满座 取酒独倾

自诉身世苦:美人迟暮 感伤迁谪意:英雄失路

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

任务二 寻情探感,品读滋味

作者寄予全篇的感情,既有显明处,也有隐微处。可从显到隐,分两个活动,依次渐进品赏。

1.找寻白居易寄寓在《琵琶行》中的情感显性存在。

(1)主旨句——同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

(2)琵琶女的年长色衰、门前冷落隐喻白居易仕途失意、沦落江州等等。

2.探寻白居易寄寓在《琵琶行》中的情感隐性存在。

(1)听其音,铮铮然有京都声。

分析:“京都声”看似不起眼,其实细细揣摩,不难发现其至深用意。从叙事层面看,正因为琵琶声是京城长安流行的乐曲声调,才引起了白居易的关注,于是有了后文结识琵琶女并听其演奏的内容。假如白居易送客时听到的是江州本地的小曲,那就不会有《琵琶行》的传世了。我们不禁追问,白居易为何对京城长安流行的曲调如此敏感?率先上疏请求缉拿刺杀宰相武元衡的凶手而越职言事可能只是表面的理由,真正的原因是“白居易在此前任左拾遗、翰林学土期间,屡向皇帝上书言事,剖析朝政,还写了大量讽刺社会政治的诗歌,如《卖炭翁》等,得罪了很多权贵。于是白居易被贬为江州司马”。从这个背景不难发现,白居易对京城是深怀眷念的,在“终岁不闻丝竹声”的僻远之地江州,能听到来自京城长安流行的曲调,自然会引起他心中对那段往事的回忆,在孤寂的心里激起圈圈涟漪。

(2)春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。

分析:这个“倾”字下笔不凡。为什么用“倾”字?如果从押韵的角度考虑,似乎可以用“饮”字;从达意的层面看,也许可以用“酌”字。会不会与柳宗元《始得西山宴游记》中的一句话“至则披草而坐,倾壶而醉”中的“倾”字用法接近呢?我们可以从“倾”字的本义来考察。“倾”,形声兼会意,本义为“歪、偏斜”,引申为“倒出、倾尽”。结合《新唐书·白居易传》中描写白居易被贬江州的经历:“时盗杀宰相,京师汹汹。居易首上疏,请亟捕贼。权贵有嫌其出位,怒。俄有言:‘居易母堕井死,而赋《新井篇》,言既浮华,行不可用。’贬江州司马。”再结合“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”“其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣”“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”等诗句,不难看出白居易在贬官偏僻的江州期间,一是得酒不易,否则不用“取”字;二是一旦有酒便直奔主题——倾壶而尽,先把自己灌醉,内心之惨痛可见一斑。

任务三 大胆质疑,问学以进

基于课前收集到的问题,开展讨论,以进一步探索文意。

1.诗人和琵琶女到底有没有可能产生情感共鸣?

认为不可能的理由是:一个是官(即使是被贬,也应划到“官”的阶层),一个是“倡”;一个是男,一个是女;一个是典雅文人,一个是平凡女子。认为诗人与琵琶女有可能产生情感共鸣的更多归因为一种“认同感”:一是人格认同,诗人并没有从身份、地位等方面来看待琵琶女;二是身世认同,诗人是认同琵琶女和自己都是命运坎坷之人;三是音乐认同或者说是文化认同,音乐本是可以抒发内心情感的,琵琶女的音乐声触动了诗人的内心,于是才会有“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”,才会有“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识之感。

2.故事到底是虚构还是真实?

重点讨论认为“虚构”的理由:琵琶女是“千呼万唤始出来”,可见对于相见的迟疑与心怯,而白居易作为一名朝廷的贬官,他在送客时接触沦落江湖的京城“倡女”,难道不怕引起麻烦吗?他难道不知道要避嫌吗?他难道敢“千呼万唤”吗?所以白居易偶听琵琶声巧遇琵琶女的故事,十之八九是诗人的虚构。其实前人就有过疑问。如南宋洪迈在《容斋随笔·五笔》卷七“琵琶行海棠诗条”曾评价:“白乐天《琵琶行》一篇予窃疑之。唐世法虽于此为宽,然乐天尝居禁密,且谪宦未久,必不肯乘夜入独处妇人船中,权从饮酒,至于极弹丝之乐、中夕方去:岂不虞商人者它日议其后乎?乐天之意,直欲抒写天涯沦落之恨尔。”清人赵翼在《瓯北诗话》中更是直率地指出:“(乐天)身为本郡上佐,送客到船,闻邻船有琵琶女,不问良贱,即呼使奏技,此岂居官者所为?岂唐时法令疏阔若此耶?盖特香山借以为题,发抒其才思耳。”这似乎说明《琵琶行》中的叙事很不可靠,但并不妨碍其抒情。叙事诗中的叙事不过是抒情的一个凭借。我们是否可以这样理解:白居易其实就是要通过一个不太可信的叙事,抒发自己的天涯沦落之恨,这样虚构的情节就具备了客观的意义。

3.诗中最为人称道的音乐描写仅仅是因为善用修辞吗?

在学生有思考却无满意的结果之时,将孙绍振先生的解读成果分享给学生。孙先生认为《琵琶行》超越前人的地方在于:“1.以图画的变幻表现了乐曲的持续和突发的变幻之美;2.正面表现乐曲的无声、停顿,情绪的延续深化,使无声之美胜于有声。”

1 / 4

理会《琵琶行》中的人物情感交集

【专题解释】

《琵琶行》中,诗人用联想代替自述,结合与琵琶女相似的经历,以联想生情的方式传达自身遭遇,让全诗颇具一韵多意的特征。没有交集的两个人物,虽有着相异的人生矛盾和纠结,但感情的本质却是相通的。“同是”一词将遭遇相联结,在映衬与“雷同”之间,宣泄了诗人的“天涯沦落之恨”,吟唱了一曲“感时伤世之痛”。

【预习任务】

1.央视有一档栏目——《经典咏流传》,假如你是经典传唱人,你将如何演绎《琵琶行》?

分解(1):诵读诗歌,理解文意。

分解(2):寻取要点,适度改编

分解(3):选择乐曲,揣摩演绎。

说明:改变传统预习方法,以学生喜闻乐见的形式设置情境,形成驱动型学习任务,将任务融入情境之中,凸显语文学科的实践性和实用性。创造性改编与演绎,既利于激发学生的学习兴趣,又利于加深学生对文本的深度理解,还能形成基于实际问题的创造性解决能力的提升,更能推动基于真实学习的自主学习需求。在此过程中,特别注意聚焦大问题,设立任务台阶,一步一步拾阶而上。

2.收集阅读带来的困惑与问题。

【学习任务】

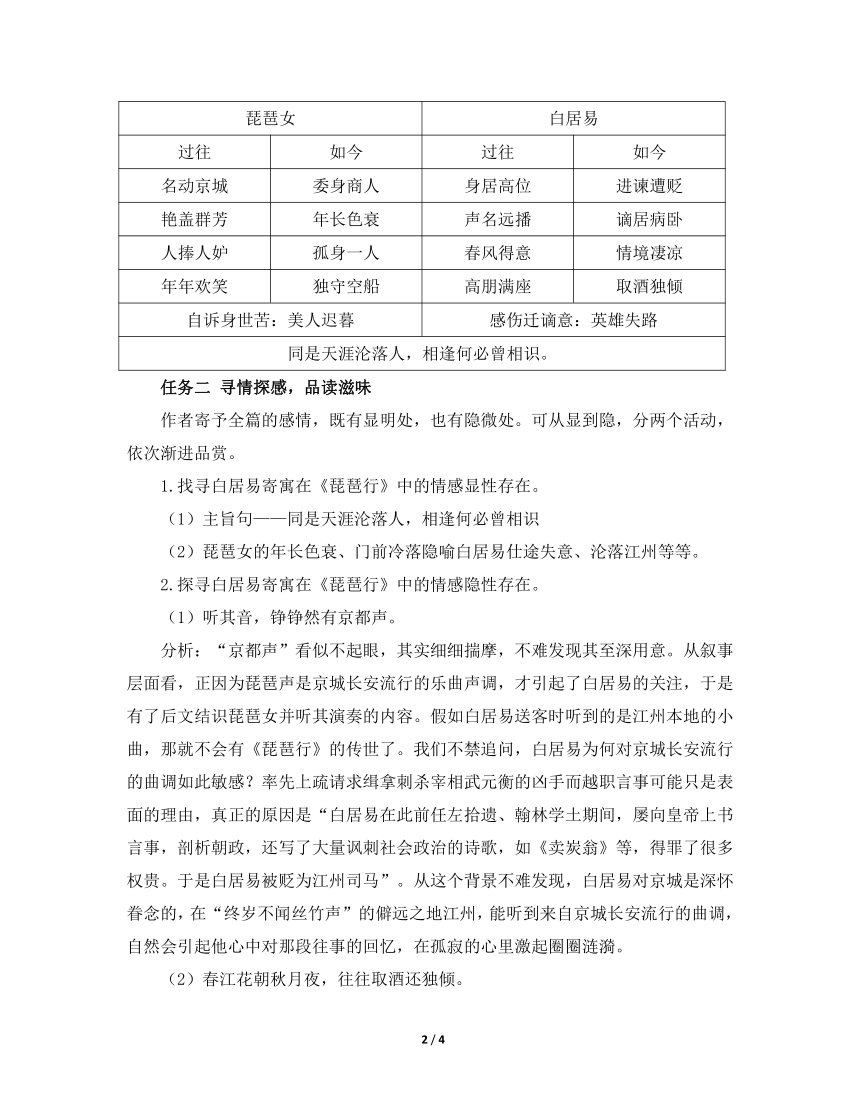

任务一 人物比较,梳理叙事

《琵琶行》是一首长篇乐府诗,全诗情绪饱满,意境沉郁,格调凄伤,浓郁的情感寄托在优秀的叙述中。全诗以人物为中心,叙说人生故事,讲述人生遭际。此类型诗歌的教学,很容易忽略有效结合其叙事特征去把握其主题意蕴和情感内涵。所以,教学的起点,宜从故事本身发端。我们设计表格,利用比较的方式进行概括式梳理。

琵琶女 白居易

过往 如今 过往 如今

名动京城 委身商人 身居高位 进谏遭贬

艳盖群芳 年长色衰 声名远播 谪居病卧

人捧人妒 孤身一人 春风得意 情境凄凉

年年欢笑 独守空船 高朋满座 取酒独倾

自诉身世苦:美人迟暮 感伤迁谪意:英雄失路

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

任务二 寻情探感,品读滋味

作者寄予全篇的感情,既有显明处,也有隐微处。可从显到隐,分两个活动,依次渐进品赏。

1.找寻白居易寄寓在《琵琶行》中的情感显性存在。

(1)主旨句——同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

(2)琵琶女的年长色衰、门前冷落隐喻白居易仕途失意、沦落江州等等。

2.探寻白居易寄寓在《琵琶行》中的情感隐性存在。

(1)听其音,铮铮然有京都声。

分析:“京都声”看似不起眼,其实细细揣摩,不难发现其至深用意。从叙事层面看,正因为琵琶声是京城长安流行的乐曲声调,才引起了白居易的关注,于是有了后文结识琵琶女并听其演奏的内容。假如白居易送客时听到的是江州本地的小曲,那就不会有《琵琶行》的传世了。我们不禁追问,白居易为何对京城长安流行的曲调如此敏感?率先上疏请求缉拿刺杀宰相武元衡的凶手而越职言事可能只是表面的理由,真正的原因是“白居易在此前任左拾遗、翰林学土期间,屡向皇帝上书言事,剖析朝政,还写了大量讽刺社会政治的诗歌,如《卖炭翁》等,得罪了很多权贵。于是白居易被贬为江州司马”。从这个背景不难发现,白居易对京城是深怀眷念的,在“终岁不闻丝竹声”的僻远之地江州,能听到来自京城长安流行的曲调,自然会引起他心中对那段往事的回忆,在孤寂的心里激起圈圈涟漪。

(2)春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。

分析:这个“倾”字下笔不凡。为什么用“倾”字?如果从押韵的角度考虑,似乎可以用“饮”字;从达意的层面看,也许可以用“酌”字。会不会与柳宗元《始得西山宴游记》中的一句话“至则披草而坐,倾壶而醉”中的“倾”字用法接近呢?我们可以从“倾”字的本义来考察。“倾”,形声兼会意,本义为“歪、偏斜”,引申为“倒出、倾尽”。结合《新唐书·白居易传》中描写白居易被贬江州的经历:“时盗杀宰相,京师汹汹。居易首上疏,请亟捕贼。权贵有嫌其出位,怒。俄有言:‘居易母堕井死,而赋《新井篇》,言既浮华,行不可用。’贬江州司马。”再结合“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”“其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣”“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”等诗句,不难看出白居易在贬官偏僻的江州期间,一是得酒不易,否则不用“取”字;二是一旦有酒便直奔主题——倾壶而尽,先把自己灌醉,内心之惨痛可见一斑。

任务三 大胆质疑,问学以进

基于课前收集到的问题,开展讨论,以进一步探索文意。

1.诗人和琵琶女到底有没有可能产生情感共鸣?

认为不可能的理由是:一个是官(即使是被贬,也应划到“官”的阶层),一个是“倡”;一个是男,一个是女;一个是典雅文人,一个是平凡女子。认为诗人与琵琶女有可能产生情感共鸣的更多归因为一种“认同感”:一是人格认同,诗人并没有从身份、地位等方面来看待琵琶女;二是身世认同,诗人是认同琵琶女和自己都是命运坎坷之人;三是音乐认同或者说是文化认同,音乐本是可以抒发内心情感的,琵琶女的音乐声触动了诗人的内心,于是才会有“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”,才会有“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识之感。

2.故事到底是虚构还是真实?

重点讨论认为“虚构”的理由:琵琶女是“千呼万唤始出来”,可见对于相见的迟疑与心怯,而白居易作为一名朝廷的贬官,他在送客时接触沦落江湖的京城“倡女”,难道不怕引起麻烦吗?他难道不知道要避嫌吗?他难道敢“千呼万唤”吗?所以白居易偶听琵琶声巧遇琵琶女的故事,十之八九是诗人的虚构。其实前人就有过疑问。如南宋洪迈在《容斋随笔·五笔》卷七“琵琶行海棠诗条”曾评价:“白乐天《琵琶行》一篇予窃疑之。唐世法虽于此为宽,然乐天尝居禁密,且谪宦未久,必不肯乘夜入独处妇人船中,权从饮酒,至于极弹丝之乐、中夕方去:岂不虞商人者它日议其后乎?乐天之意,直欲抒写天涯沦落之恨尔。”清人赵翼在《瓯北诗话》中更是直率地指出:“(乐天)身为本郡上佐,送客到船,闻邻船有琵琶女,不问良贱,即呼使奏技,此岂居官者所为?岂唐时法令疏阔若此耶?盖特香山借以为题,发抒其才思耳。”这似乎说明《琵琶行》中的叙事很不可靠,但并不妨碍其抒情。叙事诗中的叙事不过是抒情的一个凭借。我们是否可以这样理解:白居易其实就是要通过一个不太可信的叙事,抒发自己的天涯沦落之恨,这样虚构的情节就具备了客观的意义。

3.诗中最为人称道的音乐描写仅仅是因为善用修辞吗?

在学生有思考却无满意的结果之时,将孙绍振先生的解读成果分享给学生。孙先生认为《琵琶行》超越前人的地方在于:“1.以图画的变幻表现了乐曲的持续和突发的变幻之美;2.正面表现乐曲的无声、停顿,情绪的延续深化,使无声之美胜于有声。”

1 / 4

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读