【考点精讲】人教版化学九年级上册 7.1燃烧和灭火 同步学案

文档属性

| 名称 | 【考点精讲】人教版化学九年级上册 7.1燃烧和灭火 同步学案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-17 14:30:01 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第七单元课题1 燃烧和灭火

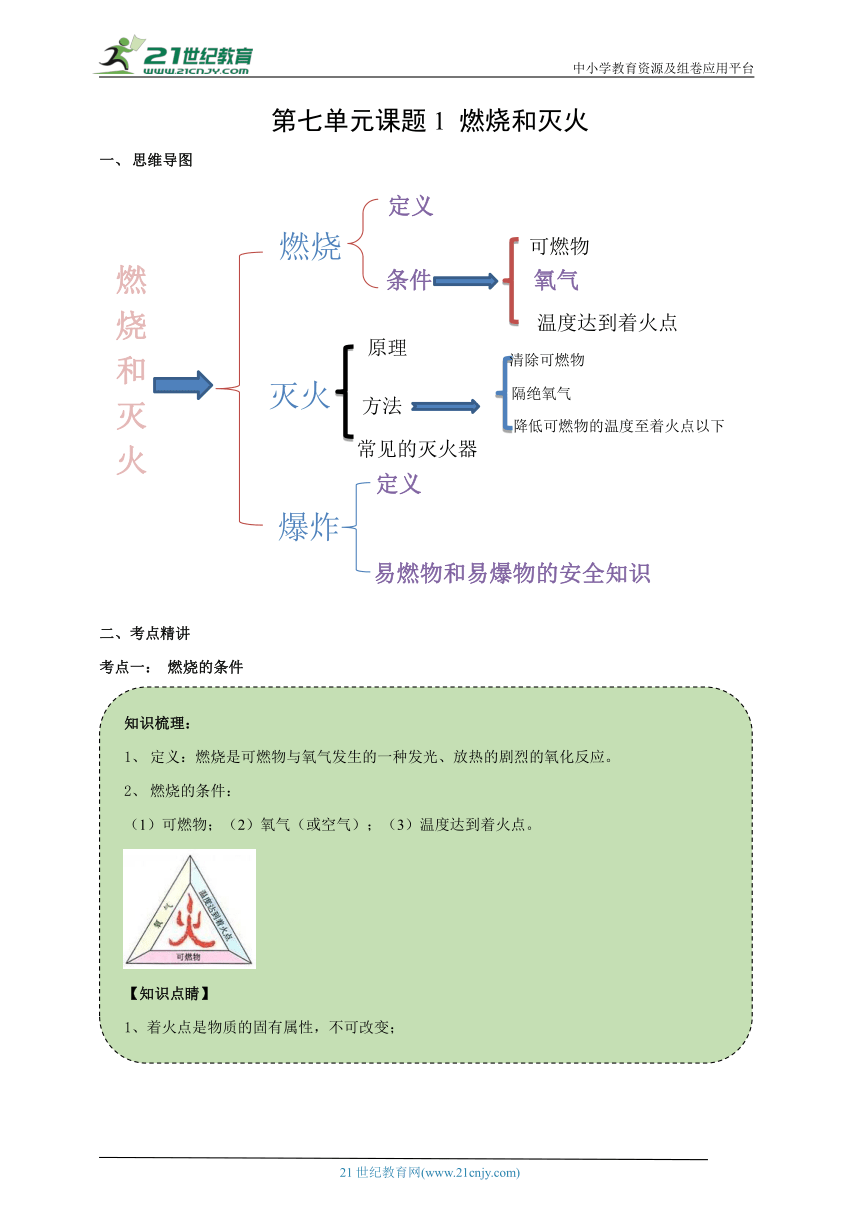

思维导图

二、考点精讲

考点一: 燃烧的条件

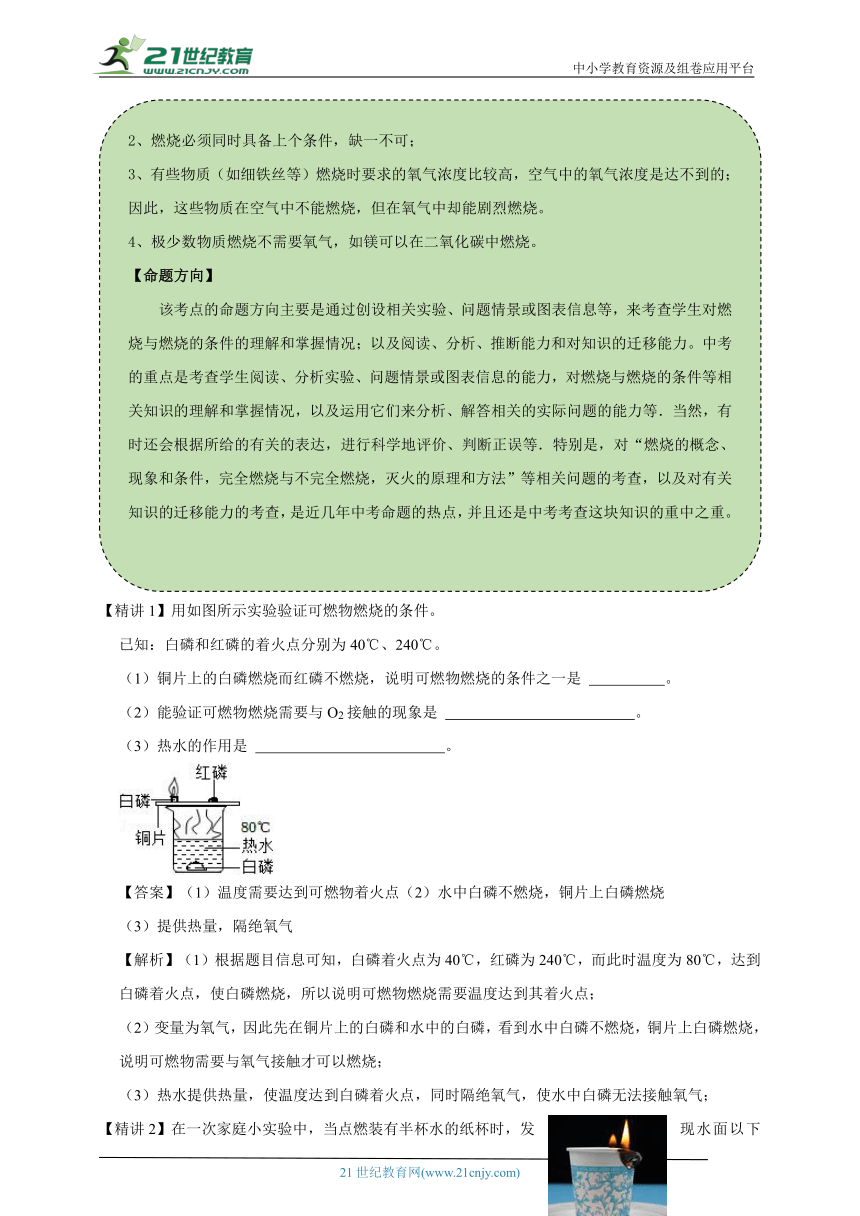

【精讲1】用如图所示实验验证可燃物燃烧的条件。

已知:白磷和红磷的着火点分别为40℃、240℃。

(1)铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧,说明可燃物燃烧的条件之一是 。

(2)能验证可燃物燃烧需要与O2接触的现象是 。

(3)热水的作用是 。

【答案】(1)温度需要达到可燃物着火点(2)水中白磷不燃烧,铜片上白磷燃烧

(3)提供热量,隔绝氧气

【解析】(1)根据题目信息可知,白磷着火点为40℃,红磷为240℃,而此时温度为80℃,达到白磷着火点,使白磷燃烧,所以说明可燃物燃烧需要温度达到其着火点;

(2)变量为氧气,因此先在铜片上的白磷和水中的白磷,看到水中白磷不燃烧,铜片上白磷燃烧,说明可燃物需要与氧气接触才可以燃烧;

(3)热水提供热量,使温度达到白磷着火点,同时隔绝氧气,使水中白磷无法接触氧气;

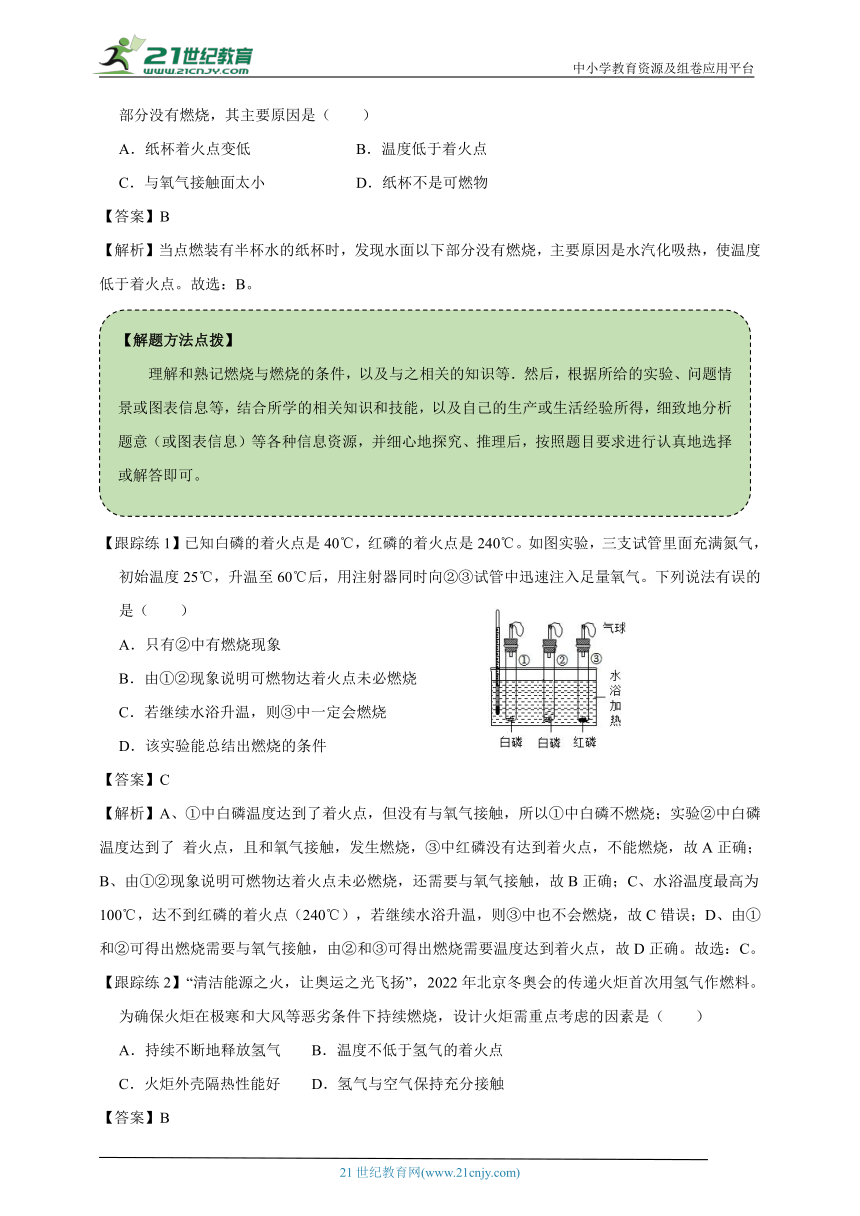

【精讲2】在一次家庭小实验中,当点燃装有半杯水的纸杯时,发现水面以下部分没有燃烧,其主要原因是( )

A.纸杯着火点变低 B.温度低于着火点

C.与氧气接触面太小 D.纸杯不是可燃物

【答案】B

【解析】当点燃装有半杯水的纸杯时,发现水面以下部分没有燃烧,主要原因是水汽化吸热,使温度低于着火点。故选:B。

【跟踪练1】已知白磷的着火点是40℃,红磷的着火点是240℃。如图实验,三支试管里面充满氮气,初始温度25℃,升温至60℃后,用注射器同时向②③试管中迅速注入足量氧气。下列说法有误的是( )

A.只有②中有燃烧现象

B.由①②现象说明可燃物达着火点未必燃烧

C.若继续水浴升温,则③中一定会燃烧

D.该实验能总结出燃烧的条件

【答案】C

【解析】A、①中白磷温度达到了着火点,但没有与氧气接触,所以①中白磷不燃烧;实验②中白磷温度达到了 着火点,且和氧气接触,发生燃烧,③中红磷没有达到着火点,不能燃烧,故A正确;B、由①②现象说明可燃物达着火点未必燃烧,还需要与氧气接触,故B正确;C、水浴温度最高为100℃,达不到红磷的着火点(240℃),若继续水浴升温,则③中也不会燃烧,故C错误;D、由①和②可得出燃烧需要与氧气接触,由②和③可得出燃烧需要温度达到着火点,故D正确。故选:C。

【跟踪练2】“清洁能源之火,让奥运之光飞扬”,2022年北京冬奥会的传递火炬首次用氢气作燃料。为确保火炬在极寒和大风等恶劣条件下持续燃烧,设计火炬需重点考虑的因素是( )

A.持续不断地释放氢气 B.温度不低于氢气的着火点

C.火炬外壳隔热性能好 D.氢气与空气保持充分接触

【答案】B

【解析】燃烧的条件:可燃物,可燃物与氧气接触,温度达到可燃物的着火点,三者必须同时具备,缺一不可。为确保火炬在极寒和大风等恶劣条件下持续燃烧,设计火炬需重点考虑的因素是温度不低于氢气的着火点。故选:B。

考点二: 灭火的原理和方法

【精讲1】燃烧与人类生活以及社会发展有着密切的联系。下列有关燃烧和灭火的说法错误的是( )

A.釜底抽薪——移除可燃物

B.高压水枪灭火——降低了可燃物的着火点

C.钻木取火——使温度达到可燃物的着火点以上

D.架空篝火——使木材与空气有足够大的接触面积

【答案】B

【解析】增大可燃物与氧气的接触面积,或增大氧气的浓度,都能够促进燃烧;燃烧有三个同时必备的条件:可燃物、氧气或空气、温度达到可燃物的着火点,破坏燃烧的三个条件之一,就能达到灭火的目的,因而灭火的原理有三个:清除可燃物、隔绝氧气或空气、使可燃物的温度降到着火点以下,三者具其一即可。A、釜底抽薪是因为移除可燃物,达到灭火的目的,故说法正确;B、高压水枪灭火,灭火原理是降温至可燃物的着火点以下。可燃物的着火点一般不变,故说法错误;C、钻木取火的过程是钻木时要克服摩擦力做功,物质的内能增加,从而使得温度升高,当可燃物的温度达到着火点而燃烧,故说法正确;D、架空篝火使木材与空气有足够大的接触面积能够促进燃烧,故说法正确。故选:B。

【精讲2】下列成语从化学视角解释不正确的是( )

A.钻木取火:摩擦生热温度达到木头着火点后木头燃烧

B.火上浇油:增加可燃物使燃烧更剧烈

C.水火不容:加水吸热,降低可燃物的着火点

D.釜底抽薪:移除可燃物使燃烧停止

【答案】C

【解析】A、钻木取火是因为摩擦生热,使可燃物的温度达到着火点而燃烧,故正确;B、火上浇油,增加可燃物,使可燃物燃烧更旺,故正确;C、水火不容是因为水能降低可燃物的温度低于其着火点而熄灭,并不能降低着火点,故错误;D、抽薪就是移去可燃物,清除了可燃物,达到灭火的目的,故正确;故选:C。

【跟踪练1】下列灭火措施不正确的是( )

A.森林起火,开辟隔离带

B.电线老化短路起火,用水浇灭

C.炒菜时油锅中的油不慎着火,用锅盖盖灭

D.酒精灯洒出的酒精在桌上燃烧,用湿布盖灭

【答案】B

【解析】根据灭火原理:①清除或隔离可燃物,②隔绝氧气或空气,③使温度降到可燃物的着火点以下,结合灭火方法进行分析解答。A、森林起火,开辟隔离带,利用的是清除可燃物的灭火原理,故选项说法正确。B、电线老化短路起火,电器着火,首先应切断电源,为防止触电,不能用水浇灭,故选项说法错误。C、炒菜时油锅中的油不慎着火,用锅盖盖灭,利用的是隔绝氧气的灭火原理,故选项说法正确。D、酒精灯洒出的酒精在桌上燃烧,用湿布盖灭,利用的是隔绝氧气的灭火原理,故选项说法正确。故选:B。

【跟踪练2】下列是探究灭火原理的四个实验,其中说法不正确的是( )

A.实验Ⅰ中蜡烛熄灭,实验Ⅱ中蜡烛不熄灭,说明隔绝空气可以灭火

B.实验Ⅲ中蜡烛熄灭,因为稀盐酸与小苏打反应生成二氧化碳隔绝了空气

C.实验Ⅳ中蜡烛想灭,说明二氧化碳的密度比空气大且不支持燃烧

D.通过上述实验能得出,灭火原理包括隔绝氧气、降低温度、隔离可燃物

【答案】D

【解析】A、实验Ⅰ中蜡烛因为没有氧气,一段时间后蜡烛熄灭;实验Ⅱ中因为氧气充足,蜡烛不熄灭,说明隔绝空气可以灭火,故说法正确;B、在实验Ⅲ中蜡烛熄灭,是因为稀盐酸与小苏打反应生成二氧化碳,隔绝了空气,故说法正确;C、实验Ⅳ中蜡烛熄灭,可以说明二氧化碳的密度比空气大,且不能燃烧、不支持燃烧,故说法正确;D、实验Ⅰ中蜡烛熄灭、实验Ⅱ中蜡烛不熄灭,说明隔绝空气可以灭火;实验Ⅲ中蜡烛熄灭,是因为稀盐酸与小苏打反应生成二氧化碳,隔绝了空气;实验Ⅳ中蜡烛熄灭,说明二氧化碳的密度比空气大,且不能燃烧、不支持燃烧,属于隔绝空气灭火,故说法错误;故选:D。

考点三: 易燃物和易爆物的安全知识

【精讲1】下列物质与空气充分接触,遇明火不会发生爆炸的是( )

A.镁粉 B.面粉 C.天然气 D.大理石粉尘

【答案】D

【解析】A、镁粉具有可燃性,空气中的氧气能支持燃烧,遇到明火会发生爆炸,故选项错误。B、面粉具有可燃性,空气中的氧气能支持燃烧,遇到明火会发生爆炸,故选项错误。C、天然气具有可燃性,空气中的氧气能支持燃烧,遇到明火会发生爆炸,故选项错误。D、大理石粉尘不具有可燃性,与空气混合遇到明火不会发生爆炸,故选项正确。故选:D。

【精讲2】2022年5月12日是我国第14个全国防灾减灾日,主题是“减轻灾害风险,守护美好家园”。下列处理措施正确的是( )

A.为了防止煤气中毒,在室内放一盆清水

B.加油站加油时,严禁吸烟和拨打电话

C.电器着火,立即用水扑灭

D.夜间闻到煤气气味,立即开灯检查泄露原因

【答案】B

【解析】A、一氧化碳难溶于水,在室内放一盆清水,不能防止煤气中毒,故A错误;B、加油站的空气中含有大量的可燃性颗粒,混有一定量的空气,遇到明火或电火花,容易发生爆炸,故加油站加油时,严禁吸烟和拨打电话,故B正确;C、电器着火,不能立即用水扑灭,防止触电,应先切断电源,然后进行灭火,故C错误;D、煤气具有可燃性,混有一定量的空气,遇到明火,容易发生爆炸,故夜间闻到煤气气味,不能立即开灯检查,应先关闭阀门,然后打开门窗通风,故D错误。故选:B。

【跟踪练1】生产、运输、使用易燃易爆物时,必须严格遵守相关规定。以下行为:①携带鞭炮进车站 ②在面粉厂车间吸烟 ③店铺开张时大量悬挂氢气球 ④在煤矿井内打电话,涉及违章的是( )

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

【答案】A

【解析】可燃性的气体及粉尘与空气或氧气混合后,易发生燃烧,如达到爆炸极限,遇明火或静电或电火花都可能发生爆炸。①携带鞭炮进车站,易引发爆炸;②面粉属于可燃物,在面粉厂车间吸烟,这种情况有可能引起爆炸;③氢气具有可燃性,店铺开张时大量悬挂氢气球,遇到明火可能会发生燃烧或爆炸;④在煤矿井内可能有大量的可燃气体,打电话会产生电火花,遇到电火花易引发爆炸;①②③④都违规。故选:A。

【跟踪练2】为增强安全意识,我们应学会识别某些场所的图标,下列为“禁止带火种”的是( )

A. B.

C. D.

【答案】C

【解析】A.图中所示标志是禁止吸烟标志,故选项错误。B.图中所示标志是禁止燃放鞭炮标志,故选项错误。C.图中所示标志是禁止带火种标志,故选项正确;D.图中所示标志是禁止放易爆物标志,故选项错误。故选:C。

定义

可燃物

燃烧

燃烧和灭火

氧气

条件

温度达到着火点

清除可燃物

原理

隔绝氧气

方法

灭火

降低可燃物的温度至着火点以下

常见的灭火器

定义

爆炸

易燃物和易爆物的安全知识

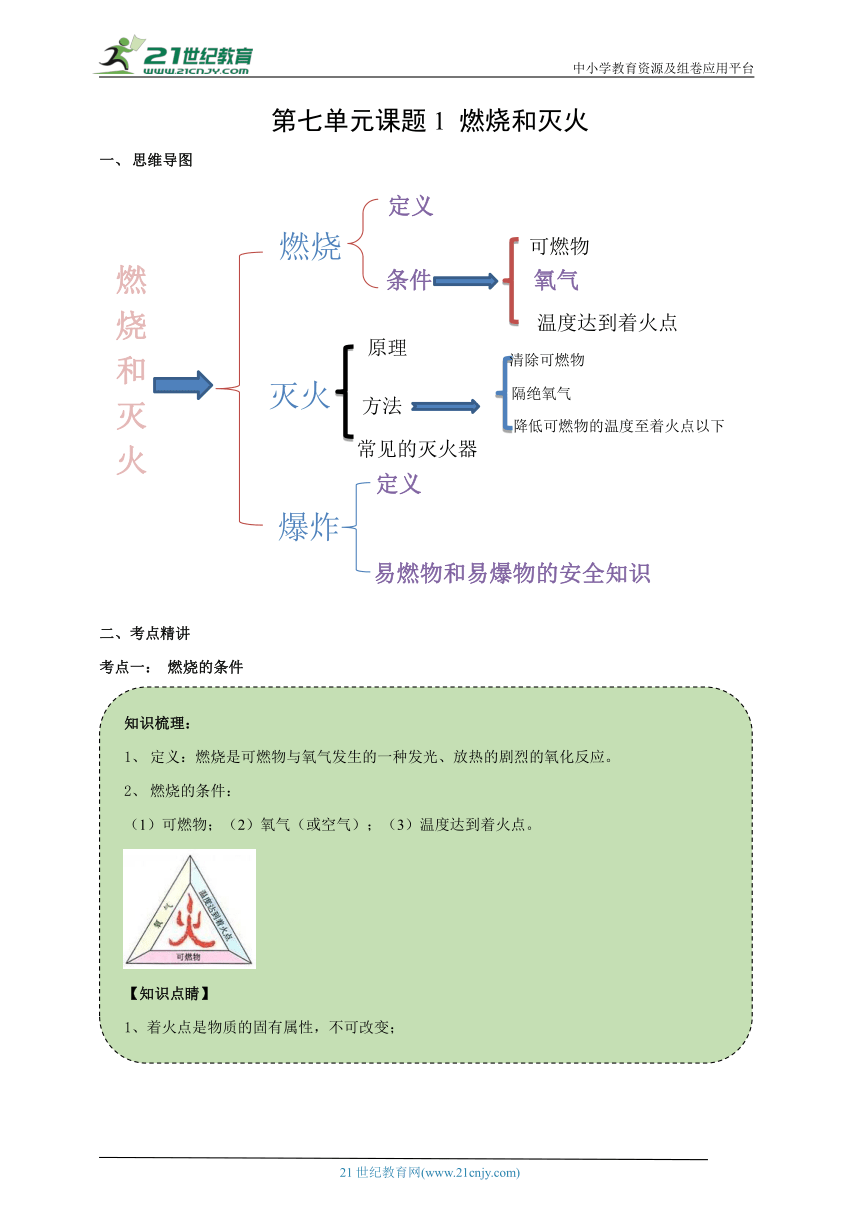

知识梳理:

定义:燃烧是可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应。

燃烧的条件:

(1)可燃物;(2)氧气(或空气);(3)温度达到着火点。

【知识点睛】

1、着火点是物质的固有属性,不可改变;

2、燃烧必须同时具备上个条件,缺一不可;

3、有些物质(如细铁丝等)燃烧时要求的氧气浓度比较高,空气中的氧气浓度是达不到的;因此,这些物质在空气中不能燃烧,但在氧气中却能剧烈燃烧。

4、极少数物质燃烧不需要氧气,如镁可以在二氧化碳中燃烧。

【命题方向】

该考点的命题方向主要是通过创设相关实验、问题情景或图表信息等,来考查学生对燃烧与燃烧的条件的理解和掌握情况;以及阅读、分析、推断能力和对知识的迁移能力。中考的重点是考查学生阅读、分析实验、问题情景或图表信息的能力,对燃烧与燃烧的条件等相关知识的理解和掌握情况,以及运用它们来分析、解答相关的实际问题的能力等.当然,有时还会根据所给的有关的表达,进行科学地评价、判断正误等.特别是,对“燃烧的概念、现象和条件,完全燃烧与不完全燃烧,灭火的原理和方法”等相关问题的考查,以及对有关知识的迁移能力的考查,是近几年中考命题的热点,并且还是中考考查这块知识的重中之重。

【解题方法点拨】

理解和熟记燃烧与燃烧的条件,以及与之相关的知识等.然后,根据所给的实验、问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,以及自己的生产或生活经验所得,细致地分析题意(或图表信息)等各种信息资源,并细心地探究、推理后,按照题目要求进行认真地选择或解答即可。

知识梳理:

1、灭火的原理:破坏燃烧的条件

2、方法:

(1)清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离;如森林失火时,经常砍到一条带树木(即造隔离带);

(2)隔绝氧气或空气;如油锅着火时,可盖严锅盖;

(3)降低可燃物的温度至着火点以下,如用嘴吹灭燃烧的蜡烛。

3、几种常用的灭火器:

(1)泡沫灭火器:用来扑灭木材、棉花等燃烧而引起的失火。

(2)干粉灭火器:除用来扑灭一般火灾外,还可用来扑灭油、气等燃烧引起的失火。(3)二氧化碳灭火器:用来扑灭图书档案、贵重设备、精密仪器等处的失火。

【知识点睛】

燃烧需要同时满足三个条件,缺少其中任一条件就能达到灭火的目的;

着火点是物质的固有属性,只能说“降温至着火点以下”,不能说“降低着火点”;

3、电器引起的火灾一定要切断电源在进行灭火。

【命题方向】

该考点的命题方向主要是通过创设相关问题情景或图表信息等,来考查学生对灭火的原理和方法的理解和掌握情况;以及阅读、分析、推断能力和对知识的迁移能力。并且,经常将其与“燃烧与燃烧的条件、常用物质的性质、几种常用的灭火器”等相关知识联系起来,进行综合考查。

【解题方法点拨】

首先,要理解和熟记灭火的原理和方法,以及与之相关的知识等.然后,根据所给的问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,以及自己的生产或生活经验所得,细致地分析题意(或图表信息)等各种信息资源,并细心地探究、推理后,按照题目要求进行认真地选择或解答即可。

知识梳理:

1、爆炸:可燃物在有限的空间内急剧地燃烧,就会在短时间内聚集大量的热,使气体的体积迅速膨胀而引起的现象;这种爆炸是化学变化。

2、易燃物和易爆物的安全知识:

(1)有关图标:

(2)易燃物、易爆物的安全知识:易燃物和易爆物在遇到明火、高温或撞击时,极易燃烧或发生爆炸。在生产、运输、使用和贮存易燃物和易爆物时,必须严格遵守有关规定,绝不允许违章操作。

【知识点睛】

爆炸是一种比燃烧更剧烈的化学反应,故要发爆炸也必须满足燃烧的条件;

可燃性气体不纯极易发生爆炸,故点燃可燃性气体前一定要验纯;

还有一种爆炸不是由于化学反应引起,而仅仅是由于气体的受热膨胀或压强增大而导致的现象;这种爆炸就是物理变化。

【命题方向】

该考点的命题方向主要是通过创设相关问题情景或图表信息等,来考查学生对易燃物和易爆物安全知识的理解和掌握情况;以及阅读、分析、推断能力和对知识的迁移能力。并且,经常将其与“燃烧及燃烧的条件,灭火的原理和方法,防范爆炸的措施,燃烧、爆炸、缓慢氧化和自燃,燃烧和爆炸实验,几种常见的与化学有关的图标,氢气的化学性质与燃烧实验,氢气的爆鸣实验,一氧化碳和甲烷的化学性质,氢气、一氧化碳、甲烷等可燃性气体的验纯”等相关知识联系起来,进行综合考查。

【解题方法点拨】

理解和熟记易燃物和易爆物安全知识,以及与之相关的知识。然后,根据所给的问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,以及自己从生产、生活、电视、报纸或网络中了解到相关信息等,细致地分析题意(或图表信息)等各种信息资源,并细心地探究、推理后,按照题目要求进行认真地选择或解答即可。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第七单元课题1 燃烧和灭火

思维导图

二、考点精讲

考点一: 燃烧的条件

【精讲1】用如图所示实验验证可燃物燃烧的条件。

已知:白磷和红磷的着火点分别为40℃、240℃。

(1)铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧,说明可燃物燃烧的条件之一是 。

(2)能验证可燃物燃烧需要与O2接触的现象是 。

(3)热水的作用是 。

【答案】(1)温度需要达到可燃物着火点(2)水中白磷不燃烧,铜片上白磷燃烧

(3)提供热量,隔绝氧气

【解析】(1)根据题目信息可知,白磷着火点为40℃,红磷为240℃,而此时温度为80℃,达到白磷着火点,使白磷燃烧,所以说明可燃物燃烧需要温度达到其着火点;

(2)变量为氧气,因此先在铜片上的白磷和水中的白磷,看到水中白磷不燃烧,铜片上白磷燃烧,说明可燃物需要与氧气接触才可以燃烧;

(3)热水提供热量,使温度达到白磷着火点,同时隔绝氧气,使水中白磷无法接触氧气;

【精讲2】在一次家庭小实验中,当点燃装有半杯水的纸杯时,发现水面以下部分没有燃烧,其主要原因是( )

A.纸杯着火点变低 B.温度低于着火点

C.与氧气接触面太小 D.纸杯不是可燃物

【答案】B

【解析】当点燃装有半杯水的纸杯时,发现水面以下部分没有燃烧,主要原因是水汽化吸热,使温度低于着火点。故选:B。

【跟踪练1】已知白磷的着火点是40℃,红磷的着火点是240℃。如图实验,三支试管里面充满氮气,初始温度25℃,升温至60℃后,用注射器同时向②③试管中迅速注入足量氧气。下列说法有误的是( )

A.只有②中有燃烧现象

B.由①②现象说明可燃物达着火点未必燃烧

C.若继续水浴升温,则③中一定会燃烧

D.该实验能总结出燃烧的条件

【答案】C

【解析】A、①中白磷温度达到了着火点,但没有与氧气接触,所以①中白磷不燃烧;实验②中白磷温度达到了 着火点,且和氧气接触,发生燃烧,③中红磷没有达到着火点,不能燃烧,故A正确;B、由①②现象说明可燃物达着火点未必燃烧,还需要与氧气接触,故B正确;C、水浴温度最高为100℃,达不到红磷的着火点(240℃),若继续水浴升温,则③中也不会燃烧,故C错误;D、由①和②可得出燃烧需要与氧气接触,由②和③可得出燃烧需要温度达到着火点,故D正确。故选:C。

【跟踪练2】“清洁能源之火,让奥运之光飞扬”,2022年北京冬奥会的传递火炬首次用氢气作燃料。为确保火炬在极寒和大风等恶劣条件下持续燃烧,设计火炬需重点考虑的因素是( )

A.持续不断地释放氢气 B.温度不低于氢气的着火点

C.火炬外壳隔热性能好 D.氢气与空气保持充分接触

【答案】B

【解析】燃烧的条件:可燃物,可燃物与氧气接触,温度达到可燃物的着火点,三者必须同时具备,缺一不可。为确保火炬在极寒和大风等恶劣条件下持续燃烧,设计火炬需重点考虑的因素是温度不低于氢气的着火点。故选:B。

考点二: 灭火的原理和方法

【精讲1】燃烧与人类生活以及社会发展有着密切的联系。下列有关燃烧和灭火的说法错误的是( )

A.釜底抽薪——移除可燃物

B.高压水枪灭火——降低了可燃物的着火点

C.钻木取火——使温度达到可燃物的着火点以上

D.架空篝火——使木材与空气有足够大的接触面积

【答案】B

【解析】增大可燃物与氧气的接触面积,或增大氧气的浓度,都能够促进燃烧;燃烧有三个同时必备的条件:可燃物、氧气或空气、温度达到可燃物的着火点,破坏燃烧的三个条件之一,就能达到灭火的目的,因而灭火的原理有三个:清除可燃物、隔绝氧气或空气、使可燃物的温度降到着火点以下,三者具其一即可。A、釜底抽薪是因为移除可燃物,达到灭火的目的,故说法正确;B、高压水枪灭火,灭火原理是降温至可燃物的着火点以下。可燃物的着火点一般不变,故说法错误;C、钻木取火的过程是钻木时要克服摩擦力做功,物质的内能增加,从而使得温度升高,当可燃物的温度达到着火点而燃烧,故说法正确;D、架空篝火使木材与空气有足够大的接触面积能够促进燃烧,故说法正确。故选:B。

【精讲2】下列成语从化学视角解释不正确的是( )

A.钻木取火:摩擦生热温度达到木头着火点后木头燃烧

B.火上浇油:增加可燃物使燃烧更剧烈

C.水火不容:加水吸热,降低可燃物的着火点

D.釜底抽薪:移除可燃物使燃烧停止

【答案】C

【解析】A、钻木取火是因为摩擦生热,使可燃物的温度达到着火点而燃烧,故正确;B、火上浇油,增加可燃物,使可燃物燃烧更旺,故正确;C、水火不容是因为水能降低可燃物的温度低于其着火点而熄灭,并不能降低着火点,故错误;D、抽薪就是移去可燃物,清除了可燃物,达到灭火的目的,故正确;故选:C。

【跟踪练1】下列灭火措施不正确的是( )

A.森林起火,开辟隔离带

B.电线老化短路起火,用水浇灭

C.炒菜时油锅中的油不慎着火,用锅盖盖灭

D.酒精灯洒出的酒精在桌上燃烧,用湿布盖灭

【答案】B

【解析】根据灭火原理:①清除或隔离可燃物,②隔绝氧气或空气,③使温度降到可燃物的着火点以下,结合灭火方法进行分析解答。A、森林起火,开辟隔离带,利用的是清除可燃物的灭火原理,故选项说法正确。B、电线老化短路起火,电器着火,首先应切断电源,为防止触电,不能用水浇灭,故选项说法错误。C、炒菜时油锅中的油不慎着火,用锅盖盖灭,利用的是隔绝氧气的灭火原理,故选项说法正确。D、酒精灯洒出的酒精在桌上燃烧,用湿布盖灭,利用的是隔绝氧气的灭火原理,故选项说法正确。故选:B。

【跟踪练2】下列是探究灭火原理的四个实验,其中说法不正确的是( )

A.实验Ⅰ中蜡烛熄灭,实验Ⅱ中蜡烛不熄灭,说明隔绝空气可以灭火

B.实验Ⅲ中蜡烛熄灭,因为稀盐酸与小苏打反应生成二氧化碳隔绝了空气

C.实验Ⅳ中蜡烛想灭,说明二氧化碳的密度比空气大且不支持燃烧

D.通过上述实验能得出,灭火原理包括隔绝氧气、降低温度、隔离可燃物

【答案】D

【解析】A、实验Ⅰ中蜡烛因为没有氧气,一段时间后蜡烛熄灭;实验Ⅱ中因为氧气充足,蜡烛不熄灭,说明隔绝空气可以灭火,故说法正确;B、在实验Ⅲ中蜡烛熄灭,是因为稀盐酸与小苏打反应生成二氧化碳,隔绝了空气,故说法正确;C、实验Ⅳ中蜡烛熄灭,可以说明二氧化碳的密度比空气大,且不能燃烧、不支持燃烧,故说法正确;D、实验Ⅰ中蜡烛熄灭、实验Ⅱ中蜡烛不熄灭,说明隔绝空气可以灭火;实验Ⅲ中蜡烛熄灭,是因为稀盐酸与小苏打反应生成二氧化碳,隔绝了空气;实验Ⅳ中蜡烛熄灭,说明二氧化碳的密度比空气大,且不能燃烧、不支持燃烧,属于隔绝空气灭火,故说法错误;故选:D。

考点三: 易燃物和易爆物的安全知识

【精讲1】下列物质与空气充分接触,遇明火不会发生爆炸的是( )

A.镁粉 B.面粉 C.天然气 D.大理石粉尘

【答案】D

【解析】A、镁粉具有可燃性,空气中的氧气能支持燃烧,遇到明火会发生爆炸,故选项错误。B、面粉具有可燃性,空气中的氧气能支持燃烧,遇到明火会发生爆炸,故选项错误。C、天然气具有可燃性,空气中的氧气能支持燃烧,遇到明火会发生爆炸,故选项错误。D、大理石粉尘不具有可燃性,与空气混合遇到明火不会发生爆炸,故选项正确。故选:D。

【精讲2】2022年5月12日是我国第14个全国防灾减灾日,主题是“减轻灾害风险,守护美好家园”。下列处理措施正确的是( )

A.为了防止煤气中毒,在室内放一盆清水

B.加油站加油时,严禁吸烟和拨打电话

C.电器着火,立即用水扑灭

D.夜间闻到煤气气味,立即开灯检查泄露原因

【答案】B

【解析】A、一氧化碳难溶于水,在室内放一盆清水,不能防止煤气中毒,故A错误;B、加油站的空气中含有大量的可燃性颗粒,混有一定量的空气,遇到明火或电火花,容易发生爆炸,故加油站加油时,严禁吸烟和拨打电话,故B正确;C、电器着火,不能立即用水扑灭,防止触电,应先切断电源,然后进行灭火,故C错误;D、煤气具有可燃性,混有一定量的空气,遇到明火,容易发生爆炸,故夜间闻到煤气气味,不能立即开灯检查,应先关闭阀门,然后打开门窗通风,故D错误。故选:B。

【跟踪练1】生产、运输、使用易燃易爆物时,必须严格遵守相关规定。以下行为:①携带鞭炮进车站 ②在面粉厂车间吸烟 ③店铺开张时大量悬挂氢气球 ④在煤矿井内打电话,涉及违章的是( )

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

【答案】A

【解析】可燃性的气体及粉尘与空气或氧气混合后,易发生燃烧,如达到爆炸极限,遇明火或静电或电火花都可能发生爆炸。①携带鞭炮进车站,易引发爆炸;②面粉属于可燃物,在面粉厂车间吸烟,这种情况有可能引起爆炸;③氢气具有可燃性,店铺开张时大量悬挂氢气球,遇到明火可能会发生燃烧或爆炸;④在煤矿井内可能有大量的可燃气体,打电话会产生电火花,遇到电火花易引发爆炸;①②③④都违规。故选:A。

【跟踪练2】为增强安全意识,我们应学会识别某些场所的图标,下列为“禁止带火种”的是( )

A. B.

C. D.

【答案】C

【解析】A.图中所示标志是禁止吸烟标志,故选项错误。B.图中所示标志是禁止燃放鞭炮标志,故选项错误。C.图中所示标志是禁止带火种标志,故选项正确;D.图中所示标志是禁止放易爆物标志,故选项错误。故选:C。

定义

可燃物

燃烧

燃烧和灭火

氧气

条件

温度达到着火点

清除可燃物

原理

隔绝氧气

方法

灭火

降低可燃物的温度至着火点以下

常见的灭火器

定义

爆炸

易燃物和易爆物的安全知识

知识梳理:

定义:燃烧是可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应。

燃烧的条件:

(1)可燃物;(2)氧气(或空气);(3)温度达到着火点。

【知识点睛】

1、着火点是物质的固有属性,不可改变;

2、燃烧必须同时具备上个条件,缺一不可;

3、有些物质(如细铁丝等)燃烧时要求的氧气浓度比较高,空气中的氧气浓度是达不到的;因此,这些物质在空气中不能燃烧,但在氧气中却能剧烈燃烧。

4、极少数物质燃烧不需要氧气,如镁可以在二氧化碳中燃烧。

【命题方向】

该考点的命题方向主要是通过创设相关实验、问题情景或图表信息等,来考查学生对燃烧与燃烧的条件的理解和掌握情况;以及阅读、分析、推断能力和对知识的迁移能力。中考的重点是考查学生阅读、分析实验、问题情景或图表信息的能力,对燃烧与燃烧的条件等相关知识的理解和掌握情况,以及运用它们来分析、解答相关的实际问题的能力等.当然,有时还会根据所给的有关的表达,进行科学地评价、判断正误等.特别是,对“燃烧的概念、现象和条件,完全燃烧与不完全燃烧,灭火的原理和方法”等相关问题的考查,以及对有关知识的迁移能力的考查,是近几年中考命题的热点,并且还是中考考查这块知识的重中之重。

【解题方法点拨】

理解和熟记燃烧与燃烧的条件,以及与之相关的知识等.然后,根据所给的实验、问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,以及自己的生产或生活经验所得,细致地分析题意(或图表信息)等各种信息资源,并细心地探究、推理后,按照题目要求进行认真地选择或解答即可。

知识梳理:

1、灭火的原理:破坏燃烧的条件

2、方法:

(1)清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离;如森林失火时,经常砍到一条带树木(即造隔离带);

(2)隔绝氧气或空气;如油锅着火时,可盖严锅盖;

(3)降低可燃物的温度至着火点以下,如用嘴吹灭燃烧的蜡烛。

3、几种常用的灭火器:

(1)泡沫灭火器:用来扑灭木材、棉花等燃烧而引起的失火。

(2)干粉灭火器:除用来扑灭一般火灾外,还可用来扑灭油、气等燃烧引起的失火。(3)二氧化碳灭火器:用来扑灭图书档案、贵重设备、精密仪器等处的失火。

【知识点睛】

燃烧需要同时满足三个条件,缺少其中任一条件就能达到灭火的目的;

着火点是物质的固有属性,只能说“降温至着火点以下”,不能说“降低着火点”;

3、电器引起的火灾一定要切断电源在进行灭火。

【命题方向】

该考点的命题方向主要是通过创设相关问题情景或图表信息等,来考查学生对灭火的原理和方法的理解和掌握情况;以及阅读、分析、推断能力和对知识的迁移能力。并且,经常将其与“燃烧与燃烧的条件、常用物质的性质、几种常用的灭火器”等相关知识联系起来,进行综合考查。

【解题方法点拨】

首先,要理解和熟记灭火的原理和方法,以及与之相关的知识等.然后,根据所给的问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,以及自己的生产或生活经验所得,细致地分析题意(或图表信息)等各种信息资源,并细心地探究、推理后,按照题目要求进行认真地选择或解答即可。

知识梳理:

1、爆炸:可燃物在有限的空间内急剧地燃烧,就会在短时间内聚集大量的热,使气体的体积迅速膨胀而引起的现象;这种爆炸是化学变化。

2、易燃物和易爆物的安全知识:

(1)有关图标:

(2)易燃物、易爆物的安全知识:易燃物和易爆物在遇到明火、高温或撞击时,极易燃烧或发生爆炸。在生产、运输、使用和贮存易燃物和易爆物时,必须严格遵守有关规定,绝不允许违章操作。

【知识点睛】

爆炸是一种比燃烧更剧烈的化学反应,故要发爆炸也必须满足燃烧的条件;

可燃性气体不纯极易发生爆炸,故点燃可燃性气体前一定要验纯;

还有一种爆炸不是由于化学反应引起,而仅仅是由于气体的受热膨胀或压强增大而导致的现象;这种爆炸就是物理变化。

【命题方向】

该考点的命题方向主要是通过创设相关问题情景或图表信息等,来考查学生对易燃物和易爆物安全知识的理解和掌握情况;以及阅读、分析、推断能力和对知识的迁移能力。并且,经常将其与“燃烧及燃烧的条件,灭火的原理和方法,防范爆炸的措施,燃烧、爆炸、缓慢氧化和自燃,燃烧和爆炸实验,几种常见的与化学有关的图标,氢气的化学性质与燃烧实验,氢气的爆鸣实验,一氧化碳和甲烷的化学性质,氢气、一氧化碳、甲烷等可燃性气体的验纯”等相关知识联系起来,进行综合考查。

【解题方法点拨】

理解和熟记易燃物和易爆物安全知识,以及与之相关的知识。然后,根据所给的问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,以及自己从生产、生活、电视、报纸或网络中了解到相关信息等,细致地分析题意(或图表信息)等各种信息资源,并细心地探究、推理后,按照题目要求进行认真地选择或解答即可。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件