人教版化学九年级上册 第一单元 走进化学世界 单元测试(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版化学九年级上册 第一单元 走进化学世界 单元测试(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-10-26 16:05:13 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元 走进化学世界(单元测试)

一、单项选择题(共10小题)

1.2022年4月16日,神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆。返回舱返回过程中发生化学变化的是( )

A.撤离空间站 B.与轨道舱分离

C.被火焰包围 D.安全着陆

2.中华传统文化博大精深,下列古诗中不涉及化学变化的是( )

A.梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香 B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

C.爝火燃回春浩浩,洪炉照破夜沉沉 D.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲

3.制作2022年北京冬奥吉祥物毛绒玩具的外套的材料是一种常见的化学物质——硅胶。下列关于硅胶性质的描述中,属于化学性质的是( )

A.透明或乳白色颗粒状固体 B.不能燃烧

C.具有很强的吸附性 D.不溶于水和任何溶剂

4.下列仪器用于少量物质的反应容器,可用于给物质加热的是( )

A.烧杯 B.广口瓶 C.试管 D.酒精灯

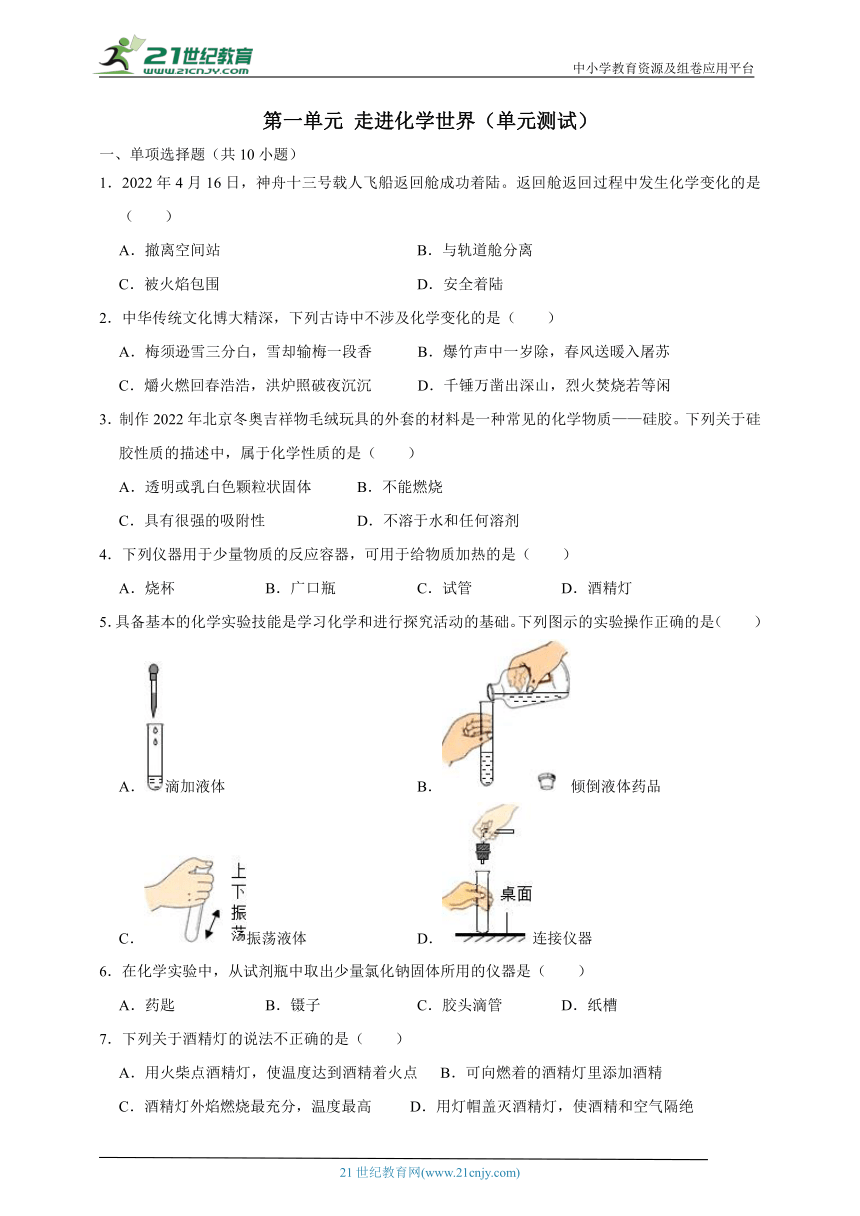

5.具备基本的化学实验技能是学习化学和进行探究活动的基础。下列图示的实验操作正确的是( )

A.滴加液体 B.倾倒液体药品

C.振荡液体 D.连接仪器

6.在化学实验中,从试剂瓶中取出少量氯化钠固体所用的仪器是( )

A.药匙 B.镊子 C.胶头滴管 D.纸槽

7.下列关于酒精灯的说法不正确的是( )

A.用火柴点酒精灯,使温度达到酒精着火点 B.可向燃着的酒精灯里添加酒精

C.酒精灯外焰燃烧最充分,温度最高 D.用灯帽盖灭酒精灯,使酒精和空气隔绝

8.下列有关药品取用的做法中,正确的是( )

A.小李同学将取出后未用完的红磷放回原瓶

B.小明同学品尝了实验室中贴有“蔗糖”标签的药品,表示味道很甜

C.小王同学将鼻孔凑到容器口去闻药品的气味

D.因某固体药品的用量未指明,小白同学取了盖满试管底部的该药品

9.某固体物质受热后变为气态,这种变化属于( )

A.一定是物理变化 B.一定是化学变化

C.可能是物理变化,也可能是化学变化 D.既不是物理变化,也不是化学变化

10.下列实验数据,合理的是( )

①用托盘天平称取15.8g氧化铜粉末 ②用100mL量筒量取9.26mL稀盐酸

③普通温度计显示的室温读数为2.68℃ ④用10mL量筒量取3.6mL稀硫酸.

A.①② B.①④ C.①②④ D.①②③④

二、填空与说明题(共6小题)

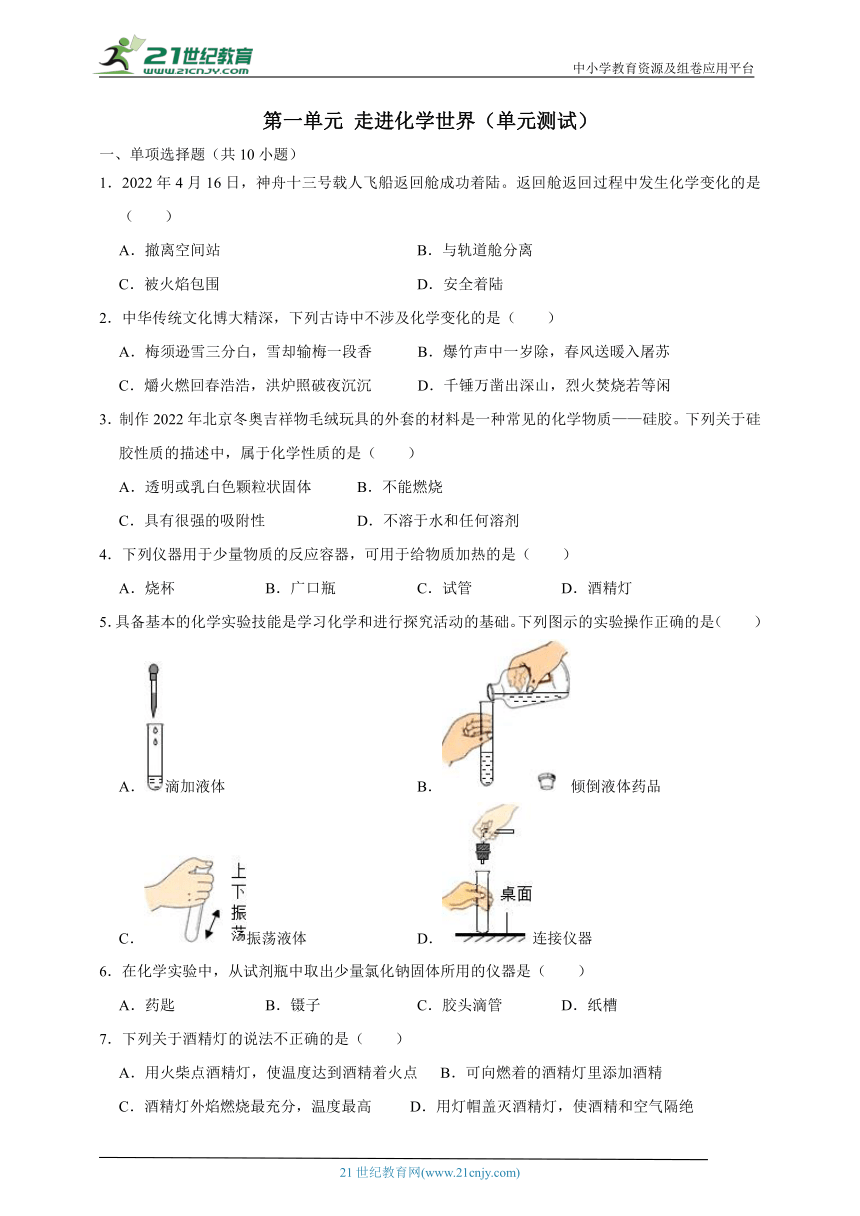

11.如图是实验室常用仪器,据图回答下列问题。

(1)取用粉末状固体应选用的仪器是 (填字母)。

(2)小樱想要量取5mL水,需要选择的仪器是 (填字母),如果该同学采用俯视的方法读数,她取出的液体 (选填“大于”或“小于”)5mL。

(3)现有100mL的水,欲给其加热,除了需要带铁圈的铁架台,石棉网之外,还需要上述仪器中的 (填字母)。

12.化学是一门以实验为基础的自然科学。

(1)固体药品一般存放在广口瓶中,取用粉末状药品一般用 或用纸槽代替,液体药品一般存放在 中,常用倾倒法取用。

(2)实验室取用药品要注意节约,如果没有说明用量,一般应该取用最少量,固体药品只需盖满试管底部,液体药品取用 mL。

(3)量取一定体积的液体时,要用到 。

(4)给试管里液体加热时,试管内液体不应超过试管容积的 。

(5)某同学称取10.2g食盐时,将食盐放在天平的右盘上进行称量,则食盐的实际质量为 。

A.9.6g B.9.8g C.10g D.10.2g

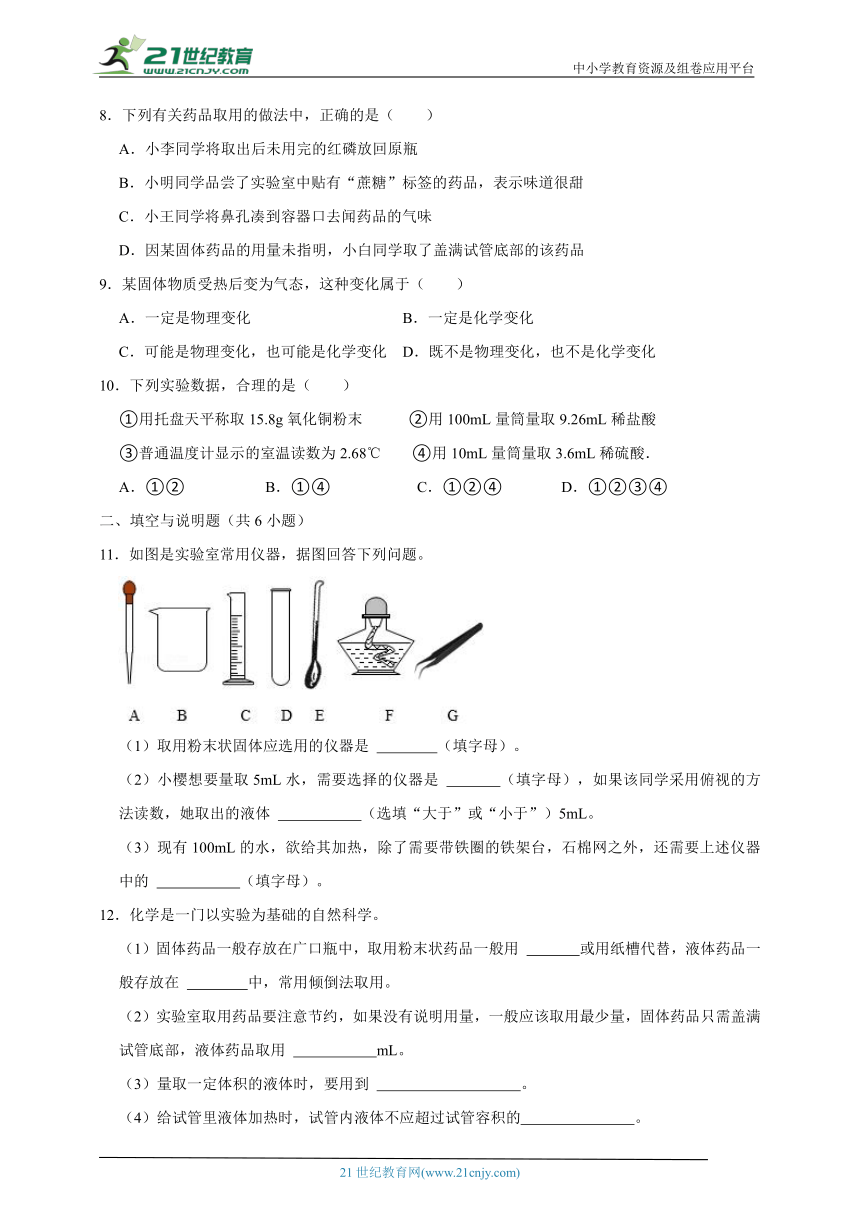

13.下列是化学实验中常见的基本操作。据图回答下列问题:

(1)图①中,倾倒液体药品的操作有误,正确的操作是 。

(2)如图②所示,可能造成的后果是 。

(3)如图③所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,一般先用 刷洗,洗净后 放在试管架上晾干。

(4)闻气味时,不要直接凑到试剂瓶口,应该采用的操作方式是 。

14.阅读以下描述语句,选取数字序号填空。

①常温下氯化钠是一种白色固体②易溶于水③氯化钠不能燃烧④给氯化钠固体升温至801摄氏度,氯化钠固体熔化变为液态⑤向氯化钠溶液中滴入硝酸银溶液,反应生成氯化银白色沉淀⑥氯化钠用于配制医疗上的生理盐水⑦工业上可以用氯化钠来制取碳酸钠、氯气等。

(1)描述物理性质的是 ;

(2)描述化学性质的是 ;

(3)描述化学变化的是 ;

(4)描述物理变化的是 ;

(5)描述用途的是 。

15.某同学给试管里的固体加热,清洗整理好仪器后,发现被加热的试管已破裂,请分析造成破裂的可能原因。

1、 ;

2、 ;

3、 。

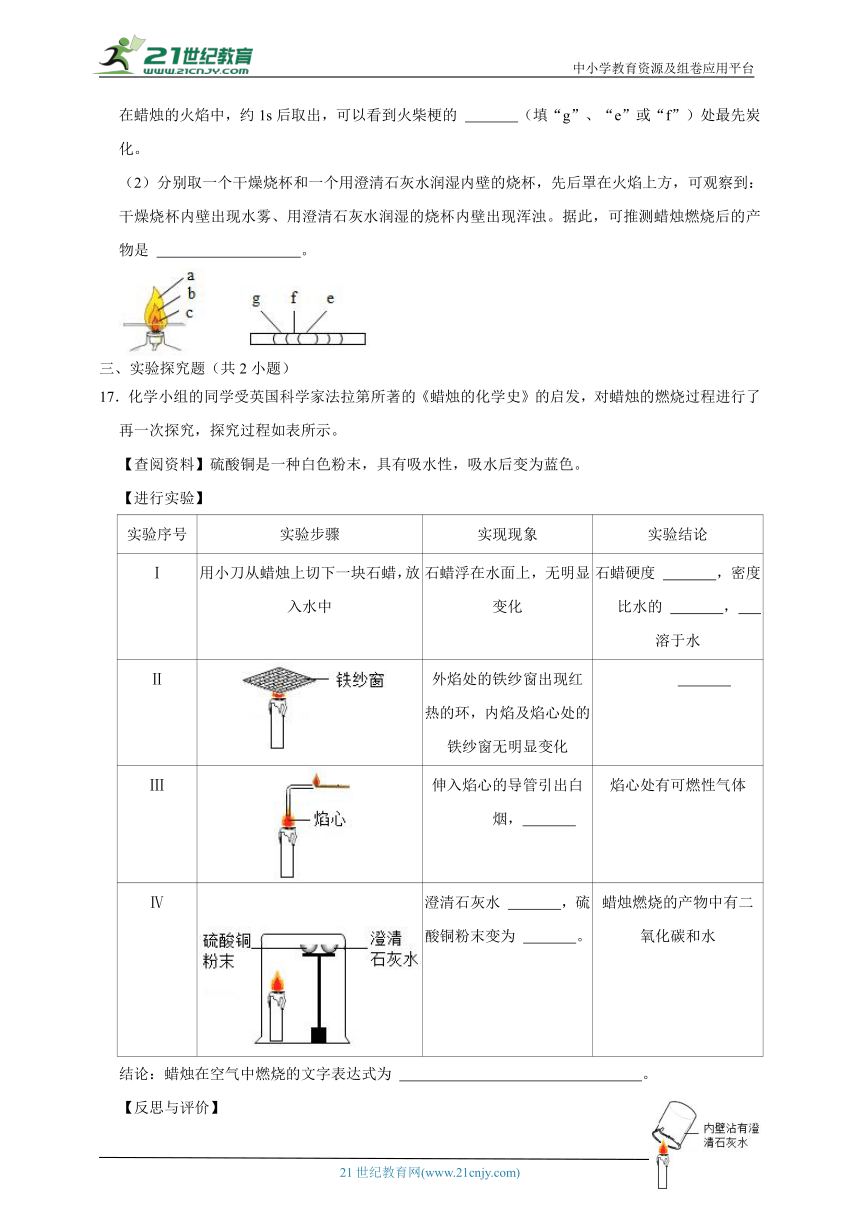

16.某同学对蜡烛及其燃烧进行了如下探究,请填写下列空格。

(1)点燃蜡烛,观察到蜡烛的火焰分为a ,b ,c 。把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中,约1s后取出,可以看到火柴梗的 (填“g”、“e”或“f”)处最先炭化。

(2)分别取一个干燥烧杯和一个用澄清石灰水润湿内壁的烧杯,先后罩在火焰上方,可观察到:干燥烧杯内壁出现水雾、用澄清石灰水润湿的烧杯内壁出现浑浊。据此,可推测蜡烛燃烧后的产物是 。

三、实验探究题(共2小题)

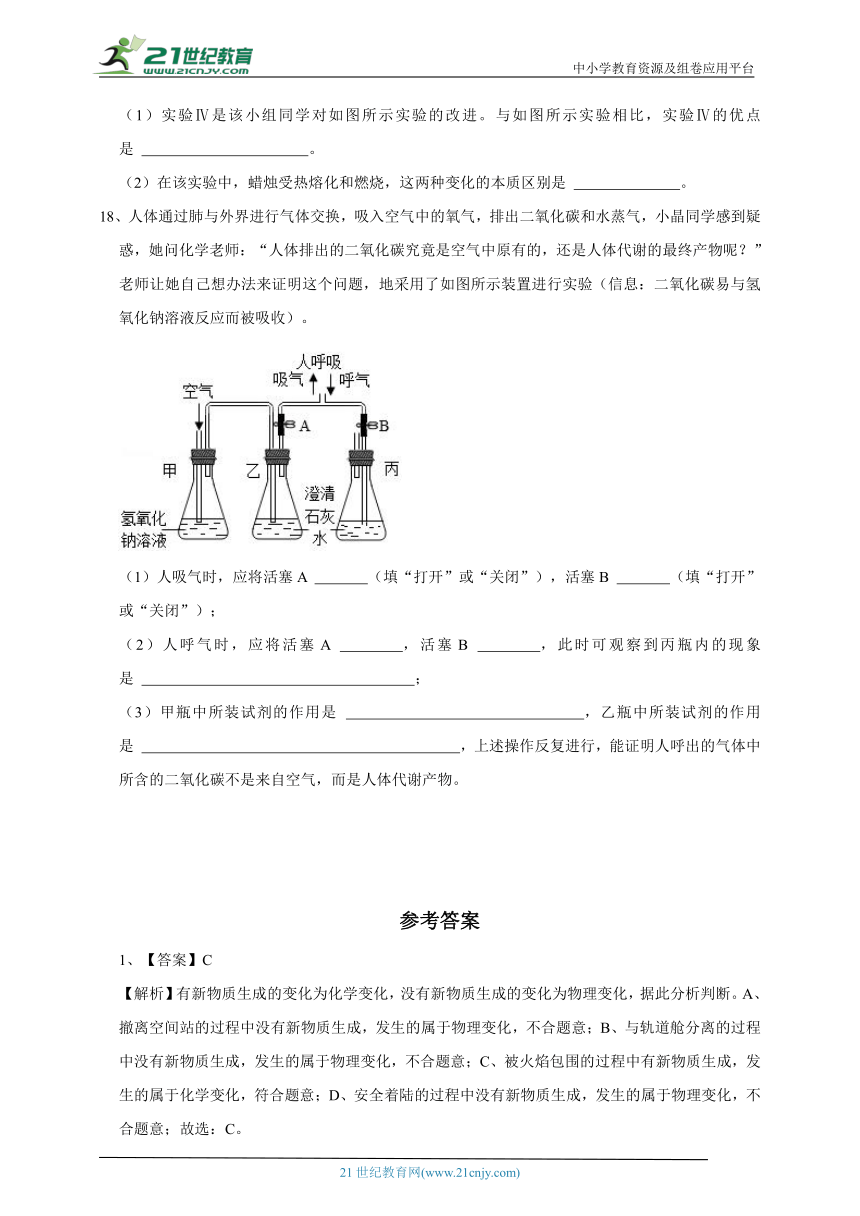

17.化学小组的同学受英国科学家法拉第所著的《蜡烛的化学史》的启发,对蜡烛的燃烧过程进行了再一次探究,探究过程如表所示。

【查阅资料】硫酸铜是一种白色粉末,具有吸水性,吸水后变为蓝色。

【进行实验】

实验序号 实验步骤 实现现象 实验结论

Ⅰ 用小刀从蜡烛上切下一块石蜡,放入水中 石蜡浮在水面上,无明显变化 石蜡硬度 ,密度比水的 , 溶于水

Ⅱ 外焰处的铁纱窗出现红热的环,内焰及焰心处的铁纱窗无明显变化

Ⅲ 伸入焰心的导管引出白烟, 焰心处有可燃性气体

Ⅳ 澄清石灰水 ,硫酸铜粉末变为 。 蜡烛燃烧的产物中有二氧化碳和水

结论:蜡烛在空气中燃烧的文字表达式为 。

【反思与评价】

(1)实验Ⅳ是该小组同学对如图所示实验的改进。与如图所示实验相比,实验Ⅳ的优点是 。

(2)在该实验中,蜡烛受热熔化和燃烧,这两种变化的本质区别是 。

18、人体通过肺与外界进行气体交换,吸入空气中的氧气,排出二氧化碳和水蒸气,小晶同学感到疑惑,她问化学老师:“人体排出的二氧化碳究竟是空气中原有的,还是人体代谢的最终产物呢?”老师让她自己想办法来证明这个问题,地采用了如图所示装置进行实验(信息:二氧化碳易与氢氧化钠溶液反应而被吸收)。

(1)人吸气时,应将活塞A (填“打开”或“关闭”),活塞B (填“打开”或“关闭”);

(2)人呼气时,应将活塞A ,活塞B ,此时可观察到丙瓶内的现象是 ;

(3)甲瓶中所装试剂的作用是 ,乙瓶中所装试剂的作用是 ,上述操作反复进行,能证明人呼出的气体中所含的二氧化碳不是来自空气,而是人体代谢产物。

参考答案

1、【答案】C

【解析】有新物质生成的变化为化学变化,没有新物质生成的变化为物理变化,据此分析判断。A、撤离空间站的过程中没有新物质生成,发生的属于物理变化,不合题意;B、与轨道舱分离的过程中没有新物质生成,发生的属于物理变化,不合题意;C、被火焰包围的过程中有新物质生成,发生的属于化学变化,符合题意;D、安全着陆的过程中没有新物质生成,发生的属于物理变化,不合题意;故选:C。

2、【答案】A

【解析】A、梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香过程中没有新物质生成,属于物理变化。B、爆竹声中过程中有新物质生成,属于化学变化。C、增火燃回春浩浩过程中有新物质生成,属于化学变化。D、烈火焚烧过程中有新物质生成,属于化学变化。故选:A。

3、【答案】B

【解析】A、透明或乳白色颗粒状固体,表述的是颜色和状态,不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质,故错误;B、不能燃烧,表述的是可燃性,需要通过化学变化表现出来,是化学性质,故正确;C、具有很强的吸附性,表述的是吸附性,不需要通过化学变化表现出来,是物理性质,故错误;D、不溶于水和任何溶剂,表述的是溶解性,不需要通过化学变化表现出来,是物理性质,故错误;故选:B。

4、【答案】C

【解析】A、烧杯可用于较多液体的反应容器,也可用于给物质加热,说法错误;B、广口瓶是用于存放固体药品的容器,不能用作反应容器,也不能加热,说法错误;C、试管可用于少量物质的反应容器,可用于给物质加热,说法正确;D、酒精灯不能用作反应容器,说法错误。故选:C。

5、【答案】C

【解析】A、使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁,应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中所示操作正确。

B、倾倒液体时,瓶塞要倒放,标签朝向手心,试管倾斜,试管口紧挨瓶口,图中瓶塞没有倒放,图中所示操作错误。C、振荡试管时,振荡试管中的液体的正确方法是手指拿住试管,用手腕的力量左右摆动,而不是手指握住试管上下晃动,图中所示操作错误;D、把橡皮塞慢慢转动着塞进试管口,切不可把试管放在桌上再使劲塞进塞子,以免压破试管,手不能放在导管上,图中所示操作错误。故选:A。

6、【答案】A

【解析】在化学实验中,从试剂瓶中取出少量氯化钠固体,可使用药匙。故选:A。

7、【答案】B

【解析】A、用火柴点酒精灯,使温度达到酒精着火点,说法正确;B、不可向燃着的酒精灯里添加酒精,以防发生火灾,说法错误;C、酒精灯外焰燃烧最充分,温度最高,说法正确;D、用灯帽盖灭酒精灯,使酒精和空气隔绝,说法正确。故选:B。

8、【答案】D

【解析】A、对化学实验中的剩余药品,既不能放回原瓶,也不可随意丢弃,更不能带出实验室,应放入的指定的容器内,故选项做法错误。B、实验室中三不原则:不品尝药品、不直接闻、不用手接触药品,故选项做法错误。C、闻气体气味时要用手扇着闻,不能将鼻孔凑到容器口去闻药品的气味,容易使人中毒,不安全,故选项做法错误。D、当未指明用量时,固体应盖满容器底部即可,故选项说法正确。故选:D。

9、【答案】C

【解析】A、固体物质受热变为气体,这种变化不一定是物理变化,例如碳酸氢铵受热分解能生成二氧化碳、氨气等物质,属于化学变化。故选项错误;B、固体物质受热变为气体,这种变化不一定是化学变化,例如冰受热变成水蒸气属于物理变化。故选项错误;C、固体物质受热变为气体,这种变化可能是物理变化,也可能是化学变化,例如碳酸氢铵受热分解属于化学变化,冰受热变成水蒸气属于物理变化。故选项正确;D、固体物质受热变为气体,至少属于化学变化或物理变化中的一种。故选项错误。故选:C。

10、【答案】B

【解析】①托盘天平称取15.8g氧化铜粉末是合理的,数据15.8g符合的精确度为0.1g,故①正确;②用100mL量筒量取9.26mL稀盐酸,选择的量筒规格不合理,也不符合量筒的精确度为0.1mL,故②错误;③根据温度计的精确度为0.1℃,普通温度计显示的室温读数应为2.7℃是合理的,故③错误;④用10mL量筒量取3.6mL稀硫酸,量筒选择合理,温度计的精确度也合理,故④正确。故选:B。

11、【答案】(1)E;(2)AC;小于;(3)BF。

【解析】

(1)实验室使用粉末状固体药品应选用的仪器是药匙,故填:E;

(2)量取一定量液体需要选择的仪器是胶头滴管和量筒,如果俯视读数,读数偏大,量取的实际液体偏小,故填:AC;小于;

(3)现有100mL的水,欲给其加热,除了需要带铁圈的铁架台,石棉网之外,还需要上述仪器中的烧杯和酒精灯,故填:BF。

12、【答案】药匙;细口瓶;1~2;;B

【解析】(1)固体药品一般存放在广口瓶中,取用粉末状药品一般用药匙或用纸槽代替;液体药品一般存放在细口瓶中,常用倾倒法取用;故答案为:药匙;细口瓶;

(2)实验室取用药品要注意节约,如果没有说明用量,一般应该取用最少量,固体药品只需盖满试管底部,液体药品取用1~2mL;故答案为:1~2;

(3)量取一定体积的液体时,要用到量筒和胶头滴管;故答案为:量筒和胶头滴管;

(4)给试管里液体加热时,试管里的液体不应超过试管容积的,故答案为:;

(5)托盘天平使用时“左物右码”,某同学把食盐放在天平的右盘上进行称量,用了10g砝码和0.2g游码,那么食盐的真实质量等于砝码质量减去游码质量,即10g﹣0.2g=9.8g;故选:B。

13、【答案】(1)倾倒液体药品瓶塞倒放,标签要朝向手心,瓶口紧挨试管口倾倒;(2)引起火灾(3)试管刷;倒;(4)用手在瓶口轻轻扇动,使极少量的气体飘进鼻孔。

【解析】

(1)倾倒液体药品瓶塞倒放,标签要朝向手心,瓶口紧挨试管口倾倒。

(2)使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”。禁止向燃着的酒精灯内添加酒精,防止引起火灾,如图②所示,可能造成的后果是引起火灾。

(3)如图③所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,一般先用试管刷刷洗,洗净后倒放在试管架上晾干。

(4)闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味。

14、【答案】(1)①②;(2)③;(3)⑤;(4)④;(5)⑥⑦。

【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化。物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,如可燃性、稳定性;物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质,如颜色、状态、味道、溶解性等;性质和变化,性质是特性,变化是过程,描述性质一般用“能、易、难、会、可以”等。

①常温下氯化钠是一种白色固体、②易溶于水,描述的分别是颜色、状态和溶解性,不需要通过化学变化就表现出来的性质,属于物理性质。

③氯化钠不能燃烧,需要通过化学反应才能表现出来,属于化学性质。

④给氯化钠固体升温至801摄氏度,氯化钠固体熔化变为液态,氯化钠状态发生变化,没有新物质生成,属于物理变化。

⑤向氯化钠溶液中滴入硝酸银溶液,反应生成氯化银白色沉淀,有新物质氯化银生成,属于化学变化。

⑥氯化钠用于配制医疗上的生理盐水⑦工业上可以用氯化钠来制取碳酸钠、氯气等属于氯化钠的用途。

15、【答案】试管底部与灯芯接触;试管外壁还有水珠;没有先进行预热

【解析】对试管里固体加热时,试管破裂,说明试管受热不均匀,造成的原因可能有:

(1)试管底部与灯芯接触;

(2)试管外壁还有水珠;

(3)没有先进行预热;

(4)试管加热时没有向下倾斜;

16、【答案】(1)外焰;内焰;焰心;g;(2)水蒸气和二氧化碳。

【解析】

(1)蜡烛的主要成分是石蜡,燃烧时火焰分为三层,由外到内分别是外焰、内焰、焰心。

温度越高,木条炭化的越快,把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中,约1s后取出,可以看到火柴梗的可以看到火柴梗的g处最先碳化,说明外焰温度最高。

(2)分别取一个干燥烧杯和一个用澄清石灰水润湿内壁的烧杯,先后罩在火焰上方,可观察到:干燥烧杯内壁出现水雾、用澄清石灰水润湿的烧杯内壁出现浑浊,干燥的烧杯能检验水蒸气的存在,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,则可推测蜡烛燃烧后的产物是水蒸气和二氧化碳。

17、【答案】Ⅰ、小;小;难。Ⅱ、蜡烛火焰的外焰的温度高于内焰及焰心处温度。Ⅲ、白烟被点燃。Ⅳ、变浑浊;蓝色。石蜡+氧气二氧化碳+水。

【反思与评价】(1)可以同时检验产物中有水和二氧化碳。

(2)蜡烛熔化是物理变化,蜡烛燃烧是化学变化。

【解析】【进行实验】Ⅰ、根据小刀切一块蜡烛,可知蜡烛硬度较小;根据蜡烛浮在水面上,密度比水小;根据蜡烛块无明显变化,说明蜡烛难溶于水。

Ⅱ、由实验现象:外焰处的铁纱窗出现红热的环,内焰及焰心处的铁纱窗无明显变化,说明蜡烛火焰的外焰的温度最高。

Ⅲ、伸入焰心的导气管引出白烟,白烟能燃烧,说明焰心处有可燃性物质,该物质是石蜡固体小颗粒。

Ⅳ、硫酸铜粉末变蓝色,说明蜡烛燃烧是有水生成,根据澄清石灰水变浑浊可知蜡烛燃烧的产物中含有二氧化碳。

由实验现象可知,在点燃的条件下,石蜡与氧气反应生成二氧化碳和水,文字表达式为:石蜡+氧气二氧化碳+水。

【反思与评价】(1)实验Ⅲ是该小组同学对如图2所示实验的改进。与如图2所示实验相比,实验Ⅲ的优点是能够同时检验是否有水和二氧化碳生成;

(2)在该实验中,蜡烛受热熔化和燃烧,这两种变化的根本区别是蜡烛熔化是物理变化,蜡烛燃烧是化学变化。

18、【答案】(1)打开;关闭;(2)关闭;打开;澄清石灰水变浑浊;

(3)除去空气中的二氧化碳;证明人吸入的空气中的二氧化碳被除净。

【解析】由于人吸入的空气中含有少量的二氧化碳,当呼气时,会随呼出的气体排出来,因此无论人体代谢的最终产物是否有二氧化碳,多次向澄清石灰水中呼气时,都会使澄清石灰水变浑浊.因此为了排除吸入空气中二氧化碳的干扰,需将空气中的二氧化碳气体除去,这时若人呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊,则说明呼出气体中的二氧化碳是人体代谢的最终产物.

(1)人吸气时,要除掉混合气体中存在的二氧化碳,因此需要让吸入的气体通过乙瓶进入,应打开活塞A,关闭活塞B。

(2)人呼气时,需要证明生成了二氧化碳,因此呼出的气体需要通过丙,若澄清石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳,故应打开活塞B,关闭活塞A,此时观察到瓶丙内的现象是丙瓶中澄清石灰水变浑浊。

(3)甲瓶和乙瓶的作用不同,甲瓶是吸入气体的装置,是为了除去空气中的二氧化碳,防止造成干扰;乙是为了证明人吸入的空气中的二氧化碳被除净;通过上述操作,能证明人呼出的气体中所含有的二氧化碳不是来自空气,而是人体代谢的产物。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一单元 走进化学世界(单元测试)

一、单项选择题(共10小题)

1.2022年4月16日,神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆。返回舱返回过程中发生化学变化的是( )

A.撤离空间站 B.与轨道舱分离

C.被火焰包围 D.安全着陆

2.中华传统文化博大精深,下列古诗中不涉及化学变化的是( )

A.梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香 B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

C.爝火燃回春浩浩,洪炉照破夜沉沉 D.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲

3.制作2022年北京冬奥吉祥物毛绒玩具的外套的材料是一种常见的化学物质——硅胶。下列关于硅胶性质的描述中,属于化学性质的是( )

A.透明或乳白色颗粒状固体 B.不能燃烧

C.具有很强的吸附性 D.不溶于水和任何溶剂

4.下列仪器用于少量物质的反应容器,可用于给物质加热的是( )

A.烧杯 B.广口瓶 C.试管 D.酒精灯

5.具备基本的化学实验技能是学习化学和进行探究活动的基础。下列图示的实验操作正确的是( )

A.滴加液体 B.倾倒液体药品

C.振荡液体 D.连接仪器

6.在化学实验中,从试剂瓶中取出少量氯化钠固体所用的仪器是( )

A.药匙 B.镊子 C.胶头滴管 D.纸槽

7.下列关于酒精灯的说法不正确的是( )

A.用火柴点酒精灯,使温度达到酒精着火点 B.可向燃着的酒精灯里添加酒精

C.酒精灯外焰燃烧最充分,温度最高 D.用灯帽盖灭酒精灯,使酒精和空气隔绝

8.下列有关药品取用的做法中,正确的是( )

A.小李同学将取出后未用完的红磷放回原瓶

B.小明同学品尝了实验室中贴有“蔗糖”标签的药品,表示味道很甜

C.小王同学将鼻孔凑到容器口去闻药品的气味

D.因某固体药品的用量未指明,小白同学取了盖满试管底部的该药品

9.某固体物质受热后变为气态,这种变化属于( )

A.一定是物理变化 B.一定是化学变化

C.可能是物理变化,也可能是化学变化 D.既不是物理变化,也不是化学变化

10.下列实验数据,合理的是( )

①用托盘天平称取15.8g氧化铜粉末 ②用100mL量筒量取9.26mL稀盐酸

③普通温度计显示的室温读数为2.68℃ ④用10mL量筒量取3.6mL稀硫酸.

A.①② B.①④ C.①②④ D.①②③④

二、填空与说明题(共6小题)

11.如图是实验室常用仪器,据图回答下列问题。

(1)取用粉末状固体应选用的仪器是 (填字母)。

(2)小樱想要量取5mL水,需要选择的仪器是 (填字母),如果该同学采用俯视的方法读数,她取出的液体 (选填“大于”或“小于”)5mL。

(3)现有100mL的水,欲给其加热,除了需要带铁圈的铁架台,石棉网之外,还需要上述仪器中的 (填字母)。

12.化学是一门以实验为基础的自然科学。

(1)固体药品一般存放在广口瓶中,取用粉末状药品一般用 或用纸槽代替,液体药品一般存放在 中,常用倾倒法取用。

(2)实验室取用药品要注意节约,如果没有说明用量,一般应该取用最少量,固体药品只需盖满试管底部,液体药品取用 mL。

(3)量取一定体积的液体时,要用到 。

(4)给试管里液体加热时,试管内液体不应超过试管容积的 。

(5)某同学称取10.2g食盐时,将食盐放在天平的右盘上进行称量,则食盐的实际质量为 。

A.9.6g B.9.8g C.10g D.10.2g

13.下列是化学实验中常见的基本操作。据图回答下列问题:

(1)图①中,倾倒液体药品的操作有误,正确的操作是 。

(2)如图②所示,可能造成的后果是 。

(3)如图③所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,一般先用 刷洗,洗净后 放在试管架上晾干。

(4)闻气味时,不要直接凑到试剂瓶口,应该采用的操作方式是 。

14.阅读以下描述语句,选取数字序号填空。

①常温下氯化钠是一种白色固体②易溶于水③氯化钠不能燃烧④给氯化钠固体升温至801摄氏度,氯化钠固体熔化变为液态⑤向氯化钠溶液中滴入硝酸银溶液,反应生成氯化银白色沉淀⑥氯化钠用于配制医疗上的生理盐水⑦工业上可以用氯化钠来制取碳酸钠、氯气等。

(1)描述物理性质的是 ;

(2)描述化学性质的是 ;

(3)描述化学变化的是 ;

(4)描述物理变化的是 ;

(5)描述用途的是 。

15.某同学给试管里的固体加热,清洗整理好仪器后,发现被加热的试管已破裂,请分析造成破裂的可能原因。

1、 ;

2、 ;

3、 。

16.某同学对蜡烛及其燃烧进行了如下探究,请填写下列空格。

(1)点燃蜡烛,观察到蜡烛的火焰分为a ,b ,c 。把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中,约1s后取出,可以看到火柴梗的 (填“g”、“e”或“f”)处最先炭化。

(2)分别取一个干燥烧杯和一个用澄清石灰水润湿内壁的烧杯,先后罩在火焰上方,可观察到:干燥烧杯内壁出现水雾、用澄清石灰水润湿的烧杯内壁出现浑浊。据此,可推测蜡烛燃烧后的产物是 。

三、实验探究题(共2小题)

17.化学小组的同学受英国科学家法拉第所著的《蜡烛的化学史》的启发,对蜡烛的燃烧过程进行了再一次探究,探究过程如表所示。

【查阅资料】硫酸铜是一种白色粉末,具有吸水性,吸水后变为蓝色。

【进行实验】

实验序号 实验步骤 实现现象 实验结论

Ⅰ 用小刀从蜡烛上切下一块石蜡,放入水中 石蜡浮在水面上,无明显变化 石蜡硬度 ,密度比水的 , 溶于水

Ⅱ 外焰处的铁纱窗出现红热的环,内焰及焰心处的铁纱窗无明显变化

Ⅲ 伸入焰心的导管引出白烟, 焰心处有可燃性气体

Ⅳ 澄清石灰水 ,硫酸铜粉末变为 。 蜡烛燃烧的产物中有二氧化碳和水

结论:蜡烛在空气中燃烧的文字表达式为 。

【反思与评价】

(1)实验Ⅳ是该小组同学对如图所示实验的改进。与如图所示实验相比,实验Ⅳ的优点是 。

(2)在该实验中,蜡烛受热熔化和燃烧,这两种变化的本质区别是 。

18、人体通过肺与外界进行气体交换,吸入空气中的氧气,排出二氧化碳和水蒸气,小晶同学感到疑惑,她问化学老师:“人体排出的二氧化碳究竟是空气中原有的,还是人体代谢的最终产物呢?”老师让她自己想办法来证明这个问题,地采用了如图所示装置进行实验(信息:二氧化碳易与氢氧化钠溶液反应而被吸收)。

(1)人吸气时,应将活塞A (填“打开”或“关闭”),活塞B (填“打开”或“关闭”);

(2)人呼气时,应将活塞A ,活塞B ,此时可观察到丙瓶内的现象是 ;

(3)甲瓶中所装试剂的作用是 ,乙瓶中所装试剂的作用是 ,上述操作反复进行,能证明人呼出的气体中所含的二氧化碳不是来自空气,而是人体代谢产物。

参考答案

1、【答案】C

【解析】有新物质生成的变化为化学变化,没有新物质生成的变化为物理变化,据此分析判断。A、撤离空间站的过程中没有新物质生成,发生的属于物理变化,不合题意;B、与轨道舱分离的过程中没有新物质生成,发生的属于物理变化,不合题意;C、被火焰包围的过程中有新物质生成,发生的属于化学变化,符合题意;D、安全着陆的过程中没有新物质生成,发生的属于物理变化,不合题意;故选:C。

2、【答案】A

【解析】A、梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香过程中没有新物质生成,属于物理变化。B、爆竹声中过程中有新物质生成,属于化学变化。C、增火燃回春浩浩过程中有新物质生成,属于化学变化。D、烈火焚烧过程中有新物质生成,属于化学变化。故选:A。

3、【答案】B

【解析】A、透明或乳白色颗粒状固体,表述的是颜色和状态,不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质,故错误;B、不能燃烧,表述的是可燃性,需要通过化学变化表现出来,是化学性质,故正确;C、具有很强的吸附性,表述的是吸附性,不需要通过化学变化表现出来,是物理性质,故错误;D、不溶于水和任何溶剂,表述的是溶解性,不需要通过化学变化表现出来,是物理性质,故错误;故选:B。

4、【答案】C

【解析】A、烧杯可用于较多液体的反应容器,也可用于给物质加热,说法错误;B、广口瓶是用于存放固体药品的容器,不能用作反应容器,也不能加热,说法错误;C、试管可用于少量物质的反应容器,可用于给物质加热,说法正确;D、酒精灯不能用作反应容器,说法错误。故选:C。

5、【答案】C

【解析】A、使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁,应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中所示操作正确。

B、倾倒液体时,瓶塞要倒放,标签朝向手心,试管倾斜,试管口紧挨瓶口,图中瓶塞没有倒放,图中所示操作错误。C、振荡试管时,振荡试管中的液体的正确方法是手指拿住试管,用手腕的力量左右摆动,而不是手指握住试管上下晃动,图中所示操作错误;D、把橡皮塞慢慢转动着塞进试管口,切不可把试管放在桌上再使劲塞进塞子,以免压破试管,手不能放在导管上,图中所示操作错误。故选:A。

6、【答案】A

【解析】在化学实验中,从试剂瓶中取出少量氯化钠固体,可使用药匙。故选:A。

7、【答案】B

【解析】A、用火柴点酒精灯,使温度达到酒精着火点,说法正确;B、不可向燃着的酒精灯里添加酒精,以防发生火灾,说法错误;C、酒精灯外焰燃烧最充分,温度最高,说法正确;D、用灯帽盖灭酒精灯,使酒精和空气隔绝,说法正确。故选:B。

8、【答案】D

【解析】A、对化学实验中的剩余药品,既不能放回原瓶,也不可随意丢弃,更不能带出实验室,应放入的指定的容器内,故选项做法错误。B、实验室中三不原则:不品尝药品、不直接闻、不用手接触药品,故选项做法错误。C、闻气体气味时要用手扇着闻,不能将鼻孔凑到容器口去闻药品的气味,容易使人中毒,不安全,故选项做法错误。D、当未指明用量时,固体应盖满容器底部即可,故选项说法正确。故选:D。

9、【答案】C

【解析】A、固体物质受热变为气体,这种变化不一定是物理变化,例如碳酸氢铵受热分解能生成二氧化碳、氨气等物质,属于化学变化。故选项错误;B、固体物质受热变为气体,这种变化不一定是化学变化,例如冰受热变成水蒸气属于物理变化。故选项错误;C、固体物质受热变为气体,这种变化可能是物理变化,也可能是化学变化,例如碳酸氢铵受热分解属于化学变化,冰受热变成水蒸气属于物理变化。故选项正确;D、固体物质受热变为气体,至少属于化学变化或物理变化中的一种。故选项错误。故选:C。

10、【答案】B

【解析】①托盘天平称取15.8g氧化铜粉末是合理的,数据15.8g符合的精确度为0.1g,故①正确;②用100mL量筒量取9.26mL稀盐酸,选择的量筒规格不合理,也不符合量筒的精确度为0.1mL,故②错误;③根据温度计的精确度为0.1℃,普通温度计显示的室温读数应为2.7℃是合理的,故③错误;④用10mL量筒量取3.6mL稀硫酸,量筒选择合理,温度计的精确度也合理,故④正确。故选:B。

11、【答案】(1)E;(2)AC;小于;(3)BF。

【解析】

(1)实验室使用粉末状固体药品应选用的仪器是药匙,故填:E;

(2)量取一定量液体需要选择的仪器是胶头滴管和量筒,如果俯视读数,读数偏大,量取的实际液体偏小,故填:AC;小于;

(3)现有100mL的水,欲给其加热,除了需要带铁圈的铁架台,石棉网之外,还需要上述仪器中的烧杯和酒精灯,故填:BF。

12、【答案】药匙;细口瓶;1~2;;B

【解析】(1)固体药品一般存放在广口瓶中,取用粉末状药品一般用药匙或用纸槽代替;液体药品一般存放在细口瓶中,常用倾倒法取用;故答案为:药匙;细口瓶;

(2)实验室取用药品要注意节约,如果没有说明用量,一般应该取用最少量,固体药品只需盖满试管底部,液体药品取用1~2mL;故答案为:1~2;

(3)量取一定体积的液体时,要用到量筒和胶头滴管;故答案为:量筒和胶头滴管;

(4)给试管里液体加热时,试管里的液体不应超过试管容积的,故答案为:;

(5)托盘天平使用时“左物右码”,某同学把食盐放在天平的右盘上进行称量,用了10g砝码和0.2g游码,那么食盐的真实质量等于砝码质量减去游码质量,即10g﹣0.2g=9.8g;故选:B。

13、【答案】(1)倾倒液体药品瓶塞倒放,标签要朝向手心,瓶口紧挨试管口倾倒;(2)引起火灾(3)试管刷;倒;(4)用手在瓶口轻轻扇动,使极少量的气体飘进鼻孔。

【解析】

(1)倾倒液体药品瓶塞倒放,标签要朝向手心,瓶口紧挨试管口倾倒。

(2)使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”。禁止向燃着的酒精灯内添加酒精,防止引起火灾,如图②所示,可能造成的后果是引起火灾。

(3)如图③所示,如果试管内壁附有不易洗掉的物质时,一般先用试管刷刷洗,洗净后倒放在试管架上晾干。

(4)闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味。

14、【答案】(1)①②;(2)③;(3)⑤;(4)④;(5)⑥⑦。

【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化。物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,如可燃性、稳定性;物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质,如颜色、状态、味道、溶解性等;性质和变化,性质是特性,变化是过程,描述性质一般用“能、易、难、会、可以”等。

①常温下氯化钠是一种白色固体、②易溶于水,描述的分别是颜色、状态和溶解性,不需要通过化学变化就表现出来的性质,属于物理性质。

③氯化钠不能燃烧,需要通过化学反应才能表现出来,属于化学性质。

④给氯化钠固体升温至801摄氏度,氯化钠固体熔化变为液态,氯化钠状态发生变化,没有新物质生成,属于物理变化。

⑤向氯化钠溶液中滴入硝酸银溶液,反应生成氯化银白色沉淀,有新物质氯化银生成,属于化学变化。

⑥氯化钠用于配制医疗上的生理盐水⑦工业上可以用氯化钠来制取碳酸钠、氯气等属于氯化钠的用途。

15、【答案】试管底部与灯芯接触;试管外壁还有水珠;没有先进行预热

【解析】对试管里固体加热时,试管破裂,说明试管受热不均匀,造成的原因可能有:

(1)试管底部与灯芯接触;

(2)试管外壁还有水珠;

(3)没有先进行预热;

(4)试管加热时没有向下倾斜;

16、【答案】(1)外焰;内焰;焰心;g;(2)水蒸气和二氧化碳。

【解析】

(1)蜡烛的主要成分是石蜡,燃烧时火焰分为三层,由外到内分别是外焰、内焰、焰心。

温度越高,木条炭化的越快,把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中,约1s后取出,可以看到火柴梗的可以看到火柴梗的g处最先碳化,说明外焰温度最高。

(2)分别取一个干燥烧杯和一个用澄清石灰水润湿内壁的烧杯,先后罩在火焰上方,可观察到:干燥烧杯内壁出现水雾、用澄清石灰水润湿的烧杯内壁出现浑浊,干燥的烧杯能检验水蒸气的存在,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,则可推测蜡烛燃烧后的产物是水蒸气和二氧化碳。

17、【答案】Ⅰ、小;小;难。Ⅱ、蜡烛火焰的外焰的温度高于内焰及焰心处温度。Ⅲ、白烟被点燃。Ⅳ、变浑浊;蓝色。石蜡+氧气二氧化碳+水。

【反思与评价】(1)可以同时检验产物中有水和二氧化碳。

(2)蜡烛熔化是物理变化,蜡烛燃烧是化学变化。

【解析】【进行实验】Ⅰ、根据小刀切一块蜡烛,可知蜡烛硬度较小;根据蜡烛浮在水面上,密度比水小;根据蜡烛块无明显变化,说明蜡烛难溶于水。

Ⅱ、由实验现象:外焰处的铁纱窗出现红热的环,内焰及焰心处的铁纱窗无明显变化,说明蜡烛火焰的外焰的温度最高。

Ⅲ、伸入焰心的导气管引出白烟,白烟能燃烧,说明焰心处有可燃性物质,该物质是石蜡固体小颗粒。

Ⅳ、硫酸铜粉末变蓝色,说明蜡烛燃烧是有水生成,根据澄清石灰水变浑浊可知蜡烛燃烧的产物中含有二氧化碳。

由实验现象可知,在点燃的条件下,石蜡与氧气反应生成二氧化碳和水,文字表达式为:石蜡+氧气二氧化碳+水。

【反思与评价】(1)实验Ⅲ是该小组同学对如图2所示实验的改进。与如图2所示实验相比,实验Ⅲ的优点是能够同时检验是否有水和二氧化碳生成;

(2)在该实验中,蜡烛受热熔化和燃烧,这两种变化的根本区别是蜡烛熔化是物理变化,蜡烛燃烧是化学变化。

18、【答案】(1)打开;关闭;(2)关闭;打开;澄清石灰水变浑浊;

(3)除去空气中的二氧化碳;证明人吸入的空气中的二氧化碳被除净。

【解析】由于人吸入的空气中含有少量的二氧化碳,当呼气时,会随呼出的气体排出来,因此无论人体代谢的最终产物是否有二氧化碳,多次向澄清石灰水中呼气时,都会使澄清石灰水变浑浊.因此为了排除吸入空气中二氧化碳的干扰,需将空气中的二氧化碳气体除去,这时若人呼出的气体能使澄清石灰水变浑浊,则说明呼出气体中的二氧化碳是人体代谢的最终产物.

(1)人吸气时,要除掉混合气体中存在的二氧化碳,因此需要让吸入的气体通过乙瓶进入,应打开活塞A,关闭活塞B。

(2)人呼气时,需要证明生成了二氧化碳,因此呼出的气体需要通过丙,若澄清石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳,故应打开活塞B,关闭活塞A,此时观察到瓶丙内的现象是丙瓶中澄清石灰水变浑浊。

(3)甲瓶和乙瓶的作用不同,甲瓶是吸入气体的装置,是为了除去空气中的二氧化碳,防止造成干扰;乙是为了证明人吸入的空气中的二氧化碳被除净;通过上述操作,能证明人呼出的气体中所含有的二氧化碳不是来自空气,而是人体代谢的产物。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件