高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践课件(共31张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践课件(共31张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-25 16:17:30 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

【导入新课】

1861年俄国农奴制改革推动了俄国的现代化,但是改革的不彻底使得俄国无法对抗德国这样的工业化强国,沙皇统治崩溃,1917年二月革命爆发后形成的临时政府也无力解决俄国的困境。最终十月革命为俄国的现代化开辟了道路,奠定了强大国家的基础。

【课标要求】

了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义

第 15 课 十月革命的胜利

与苏联的社会主义实

一、 列宁主义的形成(背景、内容、意义)

二、十月革命的胜利(背景、过程、意义)

三、 苏联建设社会主义的实践(战时共产主义政策

新经济政策

斯大林模式)

第 15 课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

一、列宁主义的形成: 背景

材料一 19世纪末20世纪初,俄国进入帝国主义阶段。………俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5,……。1913年按人口计算,俄国的钢产量只及美国的1/11,德国的1/8,英国的1/5,法国的1/4。

——王斯德主编《世界现代史》

材料二 在俄国统治者眼里,农民阶级是畜生,必须施以铜吓、束缚和监视……1861年获得解放之后,高额的地租和频繁的饥荒,许多农民的生活条件比以前恶化了。俄国无产阶级受剥削、压迫特别严重,工作时间一般长达10小时,但工资低微。

----《人类文明图鉴·战乱中的世界》

1903年,俄国社会民主工党召开第二次代表大会。标志着布尔什维克党的建立。党的指导思想是“布尔什维主义”,也就是列宁主义。

一、列宁主义的形成: 背景

1895年,列宁组织“工人阶级解放斗争协会”。

1898年,在列宁催促下,俄国社会民主工党第一次代表大会召开。

1900年初,列宁流放期满,7月回国后在德国创办了马克思主义者的第一张全俄政治报纸《火星报》,为俄国建立新型的无产阶级政党作了思想上和组织上的准备。

在中央委员会选举中,列宁的拥护者获得数,……被称作布尔什维克(“多数派”音译),其对立面被称作孟什维克(“少数派”音译)。俄国社会民主工党二大完成了建党任务,但同时也形成了理论上、政治路线上存在深刻分歧的两大对立派别,这种对立最终导致组织上的分道扬镳。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

一、列宁主义的形成: 背景

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

材料一 19世纪末20世纪初,俄国进入帝国主义阶段。………俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5,……。1913年按人口计算,俄国的钢产量只及美国的1/11,德国的1/8,英国的1/5,法国的1/4。

——王斯德主编《世界现代史》

材料二 在俄国统治者眼里,农民阶级是畜生,必须施以铜吓、束缚和监视……1861年获得解放之后,高额的地租和频繁的饥荒,许多农民的生活条件比以前恶化了。俄国无产阶级受剥削、压迫特别严重,工作时间一般长达10小时,但工资低微。

----《人类文明图鉴·战乱中的世界》

材料三 1898年3月,彼得堡、莫斯科、基辅等地的斗争协会代表在明斯克召开了俄国社会民主工党第一次代表大会。列宁因被流放没能出席这次大会。会议宣告俄国社会民主工党成立。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史》

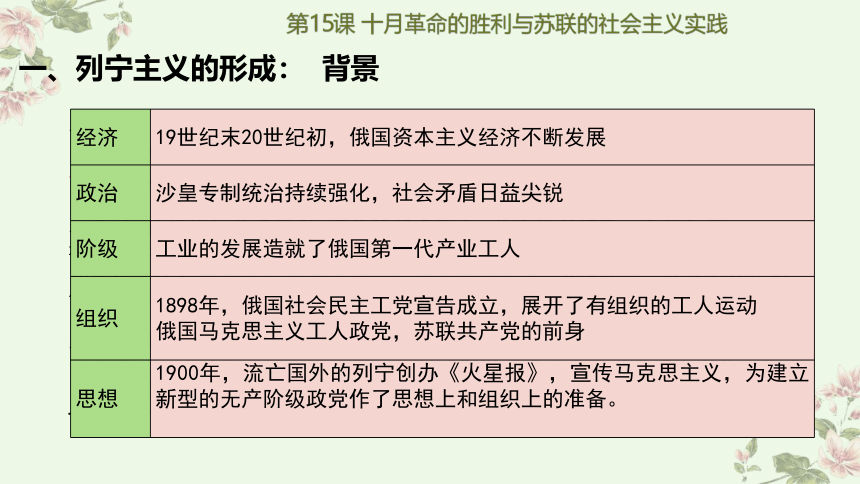

经济 19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展

政治 沙皇专制统治持续强化,社会矛盾日益尖锐

阶级 工业的发展造就了俄国第一代产业工人

组织 1898年,俄国社会民主工党宣告成立,展开了有组织的工人运动

俄国马克思主义工人政党,苏联共产党的前身

思想 1900年,流亡国外的列宁创办《火星报》,宣传马克思主义,为建立新型的无产阶级政党作了思想上和组织上的准备。

一、列宁主义的形成: 内容

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

01

帝国主义是资本主义发展的最高阶段,“是无产阶级的前夜”

02

社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利

03

由于资本主义发展的不平衡,俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”

04

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级政权

一、列宁主义的形成: 影响

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

(1)列宁深刻洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征,把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来,形成了列宁主义。

(2)创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等一系列社会主义革命和社会主义建设理论,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

重难点突破

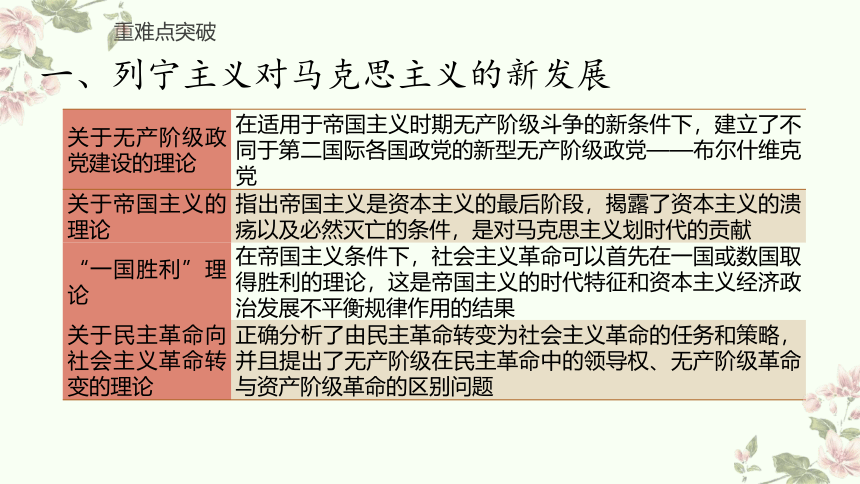

一、列宁主义对马克思主义的新发展

关于无产阶级政党建设的理论 在适用于帝国主义时期无产阶级斗争的新条件下,建立了不同于第二国际各国政党的新型无产阶级政党——布尔什维克党

关于帝国主义的理论 指出帝国主义是资本主义的最后阶段,揭露了资本主义的溃疡以及必然灭亡的条件,是对马克思主义划时代的贡献

“一国胜利”理论 在帝国主义条件下,社会主义革命可以首先在一国或数国取得胜利的理论,这是帝国主义的时代特征和资本主义经济政治发展不平衡规律作用的结果

关于民主革命向社会主义革命转变的理论 正确分析了由民主革命转变为社会主义革命的任务和策略,并且提出了无产阶级在民主革命中的领导权、无产阶级革命与资产阶级革命的区别问题

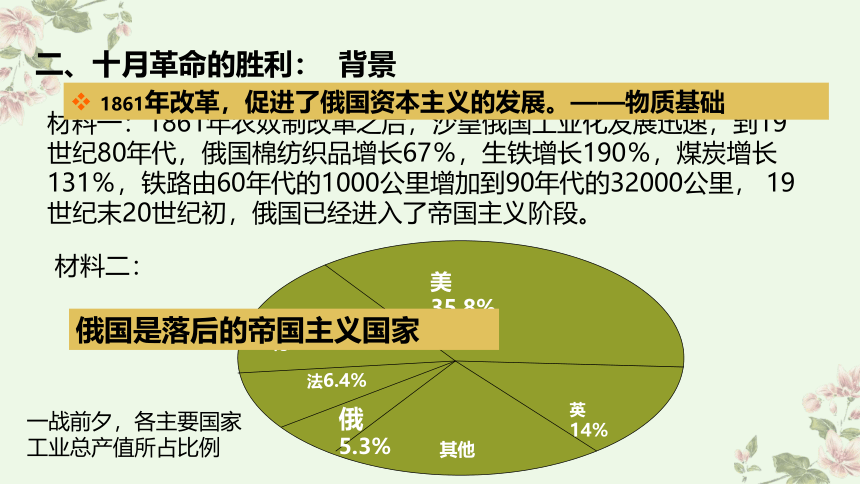

材料一:1861年农奴制改革之后,沙皇俄国工业化发展迅速,到19世纪80年代,俄国棉纺织品增长67%,生铁增长190%,煤炭增长131%,铁路由60年代的1000公里增加到90年代的32000公里, 19世纪末20世纪初,俄国已经进入了帝国主义阶段。

1861年改革,促进了俄国资本主义的发展。——物质基础

二、十月革命的胜利: 背景

美35.8%

德15.7%

英14%

法6.4%

俄5.3%

其他

一战前夕,各主要国家工业总产值所占比例

材料二:

俄国是落后的帝国主义国家

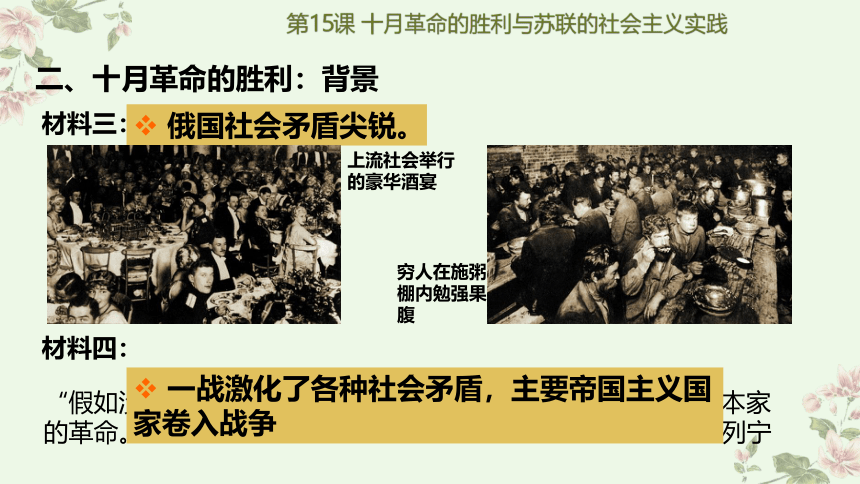

俄国社会矛盾尖锐。

上流社会举行的豪华酒宴

材料三:

穷人在施粥棚内勉强果腹

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

二、十月革命的胜利:背景

“假如没有战争,俄国也许几年甚至几十年内不会发生反对资本家的革命。” ——列宁

材料四:

一战激化了各种社会矛盾,主要帝国主义国家卷入战争

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

二、十月革命的胜利:背景

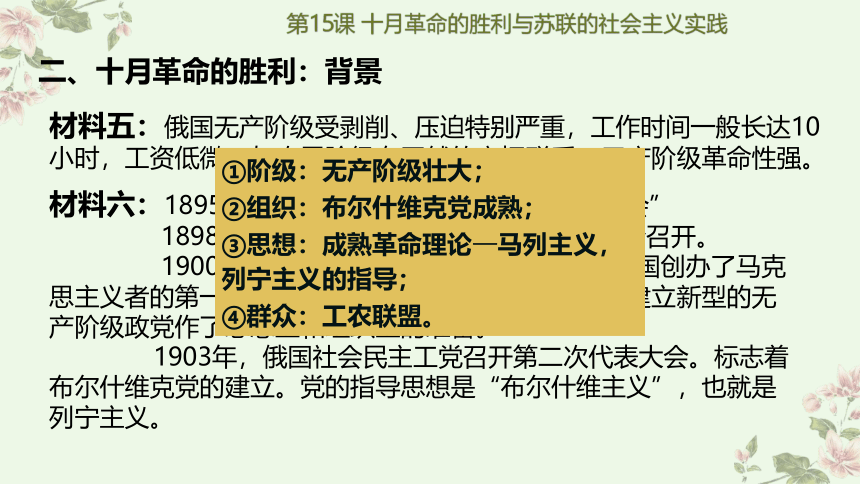

材料五:俄国无产阶级受剥削、压迫特别严重,工作时间一般长达10小时,工资低微,与农民阶级有天然的密切联系。无产阶级革命性强。

材料六:1895年,列宁组织“工人阶级解放斗争协会”

1898年,俄国社会民主工党第一次代表大会召开。

1900年初,列宁流放期满,7月回国后在德国创办了马克思主义者的第一张全俄政治报纸《火星报》,为俄国建立新型的无产阶级政党作了思想上和组织上的准备。

1903年,俄国社会民主工党召开第二次代表大会。标志着布尔什维克党的建立。党的指导思想是“布尔什维主义”,也就是列宁主义。

①阶级:无产阶级壮大;

②组织:布尔什维克党成熟;

③思想:成熟革命理论—马列主义,列宁主义的指导;

④群众:工农联盟。

①经济:19世纪末20世纪初,俄国发展到帝国主义阶段,但处于落后地位。

②政治:沙皇专制制度下,社会矛盾尖锐。

③外部:一战激化了各种矛盾,提供了有利的国际环境,加速革命到来。

①阶级:无产阶级壮大;

②组织:布尔什维克党成熟;

③思想:成熟革命理论—马列主义,列宁主义的指导;

④群众:工农联盟。

(1)客观:

俄国是帝国主义链条上最薄弱的一环

二、十月革命的胜利:背景

(2)主观:

二、十月革命的胜利:过程

二月革命倒沙皇

四月提纲指方向

七月流血抛幻想

十月革命现曙光

2.过程

十月革命

1917年3月

(俄历2月)

1917年3月8日(俄历2月23日)首都爆发起义。

3月12日,起义获得胜利,当晚工兵代表苏维埃成立。

3月15日,资产阶级临时政府组成。沙皇专制统治被推翻。

推翻了沙皇专制

形成两个政权并存

工人士兵

代表苏维埃

资产阶级

临时政府

二

月

革

命

倒

沙

皇

临时政府……从一开始就拒绝考虑绝大多数俄国人所需要的两样东西——和平和土地,同样,政府也不愿结束战争。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

2.过程

十月革命

1917年4月

立即实现和平、将土地分给农民和全部政权归苏维埃”将俄国革命从资产阶级民主革命向社会主义革命推进的战略和策略;以和平方式夺取政权

四

月

提

纲

指

方

向

1917年4月17日,列宁在布尔什维克的会议上作了《论无产阶级在这次革命中的任务》的报告,这就是著名的《四月提纲》。《四月提纲》为布尔什维克党确立了从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的路线,指明了革命发展的前途。提出从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的任务。他的到来彻底改变了布尔什维克支持临时政府的政策。列宁的天才之处就在于勇于修正不切实际的理论去迎接现实的挑战。

2.过程

十月革命

1917年7月

彼得格勒工人和士兵举行游行示威,要求“全部政权归苏维埃”,退出一战。临时政府镇压示威群众,公开反对革命;两个政权并存局面结束

七

月

流

血

抛

幻

想

资产阶级临时政府于1917年7月1日冒险向德意志帝国和奥匈帝国军队发动进攻,妄图用战争消灭革命。这次冒险进攻惨败,十天内俄军损失六万人,前线失利的消息传到首都,工人士兵群情激昂。彼得格勒的工人和士兵和其他革命群众走上街头,举行示威,要求全部政权归还苏维埃。临时政府派出军队进行血腥的镇压,600多名工人死伤。7月26日,成立了以克伦斯基为首的联合政府,对工人和布尔什维克党进行了全面的镇压,白色恐怖笼罩全国。

2.过程

十月革命

1917年11月

(俄历10月)

1917年11月7日,即俄历十月,革命武装占领临时政府所在地冬宫。

1917年11月8日,全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会召开,标志着苏维埃政权在俄国正式建立,宣告了世界上第一个社会主义国家的诞生。

十

月

革

命

现

曙

光

社会主义由理想变为现实

【课堂探究】比较二月革命和十月革命

二月革命 十月革命

革命性质

打击对象

革命力量

结 果

两者联系

资产阶级民主革命

无产阶级社会主义革命

沙皇专制统治

资产阶级临时政府

资产阶级参加,并起到积极作用

无产阶级和广大人民群众参与

推翻了沙皇专制统治,形成了两个政权并存的局面

推翻了资产阶级临时政府,建立了世界上第一个社会主义国家

二月革命和十月革命紧密相连,形成了急剧发展的资产阶级民主革命和社会主义革命两个不同的发展阶段

十月革命的胜利是俄国与世界历史进程中的划时代事件。

建立了人类历史上第一个无产阶级领导的国家,打破了资本主义一统天下的世界格局。实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

沉重打击了帝国主义对世界的统治,极大地鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争,改变了20世纪的世界格局。资本主义和社会主义两种社会制度的并存与竞争,成为世界历史的重要内容。

二、十月革命的胜利:意义

材料一:同志们,炮火包围着我们,

凶猛的野兽齐向我们猛扑。

祖国的土地上盘踞着暴徒,

我们的命运注定只有两种,

不战胜,就在战斗中光荣牺牲。

——革命诗人杰米扬·别德内依

国外武装干涉

国内反革命叛乱

材料二:

苏维埃政权管辖的地区燃料、原料和粮食供应极其困难,40%的工厂停产,红军战士和城市居民也面临着断粮的危险。苏维埃政权经受着严峻考验。

——《大国崛起》

1、国内外反革命势力猖獗,他们不甘心失败,想尽一切办法企图把第一个社会主义国家扼杀在摇篮里;

2、粮食严重缺乏,经济极端贫困。

三、苏联建设社会主义的实践 战时共产主义

时间

目的

内容

影响 消极:损害农民利益,挫伤农民生产积极性,导

致战后的政治经济危机

积极:保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒,

巩固了政权

1918~1920年

⑴农业:实行余粮收集制

⑵工业:中小企业国有化

⑶商业:取消自由贸易,实行实物配给制

为了把有限的力量集中起来,保证战争的胜利。

战时共产主义政策

农民们拿起武器,反对无常的征收。与此同时,这个国家的经济也已陷于瘫痪状态,……工业已下降到战前水平的10%,粮食产量从1916年的7400万吨下降到1919年的3000万吨。最大的灾难是1920年和1921年的全国性旱灾,他造成了俄国历史上最严重的饥荒。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

背景:

1、内战结束,战时共产主义政策导致政治危机和经济危机;

2、战时共产主义政策违背经济规律,直接向社会主义过渡失败。

我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。

——列宁《十月革命四周年》,《列宁全集》第四十二卷

三、苏联建设社会主义的实践 新经济政策

项目 战时共产主义政策 新经济政策

背景 险恶的战争环境,物资极度匮乏 国际环境改善,但经济形势严峻,政治危机严重

主要 内容 农业 余粮收集制 固定粮食税

工业 把大中小企业收归国有 中小企业允许本国和外国资本家经营

商贸 禁止商品贸易 允许自由贸易、商品买卖

分配 强制劳动,实行平均主义配给制 废除平均主义配给制,实行按劳分配

评价 对国家经济造成不利影响,引起工农群众不满,不是向社会主义过渡的正确途径 使工农业生产逐步恢复到战前水平,受到广大工农的欢迎,是一条向社会主义过渡的正确途径

相同点 使苏维埃政权得到巩固

启示 (1)进行社会主义现代化建设必须走适合本国国情的道路 (2)任何改革都不是一蹴而就的,它们具有长期性和艰巨性 (3)每一次改革都有其积极性,学会用一分为二的观点分析问题。特别是新经济政策的一些原则和经验对社会主义现代化建设事业具有指导意义

“新”

在无产阶级掌握国民经济命脉的前提下,通过一定程度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系,来发展生产力,从而逐步建立社会主义经济体制。

1922年底,苏维埃社会主义共和国联盟成立。简称“苏联。”

苏联的成立与发展

苏联地图(1940年)

1924年列宁逝世,苏联社会主义建设的接力棒交到了斯大林手中。

背景

此时的苏联处于在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99℅的耕种要靠畜力和人力完成。”

——《大国崛起》

俄国是一个有370年沙皇专制统治传统的国家,没有建立起资产阶级议会制度,没有民主共和国的传统。文盲占总人数的80%,群众中有一种十分浓厚的、落后的小农思想,骨子里有着很深厚的尊君意识,这股庞大的力量足以营造一个高度集权的政治体制。

——孙立国《新世纪以来中国对“斯大林模式”研究综述》

粗暴任性、强烈的权力欲,冷酷无情、崇尚暴力,主观片面、妒贤嫉能和孤僻,是反映斯大林个人品性的另一个方面。他的个人品性对斯大林体制模式形成所产生的影响也表现在很多方面。

——陆南泉《斯大林模式究竟是怎样形成的》

1、外部受到资本主义国家的包围和战争威胁;

2、国内受到相对落后的经济文化与历史传统制约;

3、斯大林的个人因素。

三、苏联建设社会主义的实践 斯大林模式

斯大林说:没有重工业,就不会有一切现代化国防武器,只要谁高兴,谁就可以蹂躏我们。

——《世界历史》

工业:优先发展重工业

斯大林认为:个体农民不能生产出更多的粮食,新经济政策时期产生了富农囤积粮食、投机倒把的问题,因此,必须实行农业集体化,改变农村所有制形式。

——《世界历史》

农业:农业集体化(集体农庄)

工业化——核心目标,

1925年开始

农业集体化,1930年左右开始——满足了工业化需要,但损害了农民的利益。

斯大林认为:社会主义只能实行计划经济,社会主义所有制越公就越优越。

——《世界历史》

经济体制:实行单一的公有制

从1928年起,苏联开始实施高速优先发展重工业的第一个五年计划,工业投资中有四分之三被用于燃料、金属、军事等重工业,新经济政策实际上被停止。

——人民版《必修二教材》136页

特点:在经济上表现为生产资料公有制,实行自上而下指令性计划,优先发展重工业;在政治上表现为权力高度集中。

含义:

20世纪20-50年代斯大林时期形成的高度集中的社会主义政治经济体制。

标志:1936通过《苏维埃社会主义共和国宪法》,宣告社会主义基本建成,也标志斯大林模式确立。

斯大林经济模式=优先发展重工业 +农业集体化 + 单一公有制+高度集中的计划经济

“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”

——邓小平

斯大林接过的是一个扶木犁的穷国他留下的是一个拥有核武器的强国。

——丘吉尔

1941年,希特勒发动袭击后,苏联只用了8天时间就征集了530万人入伍,仅用4个月就建立了强大的军事工业基地。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

积极作用:

1、较短时间内实现工业化,奠定了强大国家的基础,与西方国家的经济大危机形成鲜明对比;

2、开创了计划经济体制和新型工业化模式,影响了其他社会主义国家的建设,给西方资本主义应对经济危机提供了借鉴;

3、为取得卫国战争(二战)胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

消极作用:

排斥市场经济,片面发展重工业,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低,人民生活水平提高缓慢影响了苏联的发展。

指令性计划压抑了地方和企业的积极性,经济发展失去活力,体制日益僵化。

战时共产主义政策 新经济政策 苏联模式/斯大林模式

背景 苏维埃政权遭到国内外敌人联合进攻,形势危急 内战结束,战时共产主义政策已不符合俄国当时的国情 国内复杂的社会危机,国际战争阴影的笼罩

时间 1918-1921 1921-1927 1928-1937

目的 把有限的力量集中起来保证内战的胜利 解决国内危机,过渡到社会主义 实现社会主义工业化,提高国际地位

措施 余粮征集制 粮食税;允许私营企业有一定程度的发展;以租让制等形式在一些经济部门引入外资 实施“社会主义工业化”和“农业集体化”;实行自上而下的指令性计划经济

评价 保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒,但严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机 稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权 实现了工业化,奠定了强大国家的基础,赢得了巨大的国际声誉。但也造成了国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低等问题

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

以史为鉴

苏联探索建立社会主义经济体制历程,给我们留下了哪些经验教训?

在我国的改革中,我们应该怎样去吸取这些经验教训?

为国献策

1.经济体制必须适应生产力发展水平;

2.突破传统的束缚是经济体制调整和创新的前提;

3.只有不断的调整和创新才能保持经济发展的活力;

4.要使轻重工业和农业比例协调发展;

5.要注意提高人民的生活水平,保护人民群众的利益;

6.计划与市场相结合,发展和完善社会主义市场经济体制。

【导入新课】

1861年俄国农奴制改革推动了俄国的现代化,但是改革的不彻底使得俄国无法对抗德国这样的工业化强国,沙皇统治崩溃,1917年二月革命爆发后形成的临时政府也无力解决俄国的困境。最终十月革命为俄国的现代化开辟了道路,奠定了强大国家的基础。

【课标要求】

了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义

第 15 课 十月革命的胜利

与苏联的社会主义实

一、 列宁主义的形成(背景、内容、意义)

二、十月革命的胜利(背景、过程、意义)

三、 苏联建设社会主义的实践(战时共产主义政策

新经济政策

斯大林模式)

第 15 课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

一、列宁主义的形成: 背景

材料一 19世纪末20世纪初,俄国进入帝国主义阶段。………俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5,……。1913年按人口计算,俄国的钢产量只及美国的1/11,德国的1/8,英国的1/5,法国的1/4。

——王斯德主编《世界现代史》

材料二 在俄国统治者眼里,农民阶级是畜生,必须施以铜吓、束缚和监视……1861年获得解放之后,高额的地租和频繁的饥荒,许多农民的生活条件比以前恶化了。俄国无产阶级受剥削、压迫特别严重,工作时间一般长达10小时,但工资低微。

----《人类文明图鉴·战乱中的世界》

1903年,俄国社会民主工党召开第二次代表大会。标志着布尔什维克党的建立。党的指导思想是“布尔什维主义”,也就是列宁主义。

一、列宁主义的形成: 背景

1895年,列宁组织“工人阶级解放斗争协会”。

1898年,在列宁催促下,俄国社会民主工党第一次代表大会召开。

1900年初,列宁流放期满,7月回国后在德国创办了马克思主义者的第一张全俄政治报纸《火星报》,为俄国建立新型的无产阶级政党作了思想上和组织上的准备。

在中央委员会选举中,列宁的拥护者获得数,……被称作布尔什维克(“多数派”音译),其对立面被称作孟什维克(“少数派”音译)。俄国社会民主工党二大完成了建党任务,但同时也形成了理论上、政治路线上存在深刻分歧的两大对立派别,这种对立最终导致组织上的分道扬镳。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

一、列宁主义的形成: 背景

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

材料一 19世纪末20世纪初,俄国进入帝国主义阶段。………俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5,……。1913年按人口计算,俄国的钢产量只及美国的1/11,德国的1/8,英国的1/5,法国的1/4。

——王斯德主编《世界现代史》

材料二 在俄国统治者眼里,农民阶级是畜生,必须施以铜吓、束缚和监视……1861年获得解放之后,高额的地租和频繁的饥荒,许多农民的生活条件比以前恶化了。俄国无产阶级受剥削、压迫特别严重,工作时间一般长达10小时,但工资低微。

----《人类文明图鉴·战乱中的世界》

材料三 1898年3月,彼得堡、莫斯科、基辅等地的斗争协会代表在明斯克召开了俄国社会民主工党第一次代表大会。列宁因被流放没能出席这次大会。会议宣告俄国社会民主工党成立。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史》

经济 19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展

政治 沙皇专制统治持续强化,社会矛盾日益尖锐

阶级 工业的发展造就了俄国第一代产业工人

组织 1898年,俄国社会民主工党宣告成立,展开了有组织的工人运动

俄国马克思主义工人政党,苏联共产党的前身

思想 1900年,流亡国外的列宁创办《火星报》,宣传马克思主义,为建立新型的无产阶级政党作了思想上和组织上的准备。

一、列宁主义的形成: 内容

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

01

帝国主义是资本主义发展的最高阶段,“是无产阶级的前夜”

02

社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利

03

由于资本主义发展的不平衡,俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”

04

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级政权

一、列宁主义的形成: 影响

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

(1)列宁深刻洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征,把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来,形成了列宁主义。

(2)创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等一系列社会主义革命和社会主义建设理论,为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

重难点突破

一、列宁主义对马克思主义的新发展

关于无产阶级政党建设的理论 在适用于帝国主义时期无产阶级斗争的新条件下,建立了不同于第二国际各国政党的新型无产阶级政党——布尔什维克党

关于帝国主义的理论 指出帝国主义是资本主义的最后阶段,揭露了资本主义的溃疡以及必然灭亡的条件,是对马克思主义划时代的贡献

“一国胜利”理论 在帝国主义条件下,社会主义革命可以首先在一国或数国取得胜利的理论,这是帝国主义的时代特征和资本主义经济政治发展不平衡规律作用的结果

关于民主革命向社会主义革命转变的理论 正确分析了由民主革命转变为社会主义革命的任务和策略,并且提出了无产阶级在民主革命中的领导权、无产阶级革命与资产阶级革命的区别问题

材料一:1861年农奴制改革之后,沙皇俄国工业化发展迅速,到19世纪80年代,俄国棉纺织品增长67%,生铁增长190%,煤炭增长131%,铁路由60年代的1000公里增加到90年代的32000公里, 19世纪末20世纪初,俄国已经进入了帝国主义阶段。

1861年改革,促进了俄国资本主义的发展。——物质基础

二、十月革命的胜利: 背景

美35.8%

德15.7%

英14%

法6.4%

俄5.3%

其他

一战前夕,各主要国家工业总产值所占比例

材料二:

俄国是落后的帝国主义国家

俄国社会矛盾尖锐。

上流社会举行的豪华酒宴

材料三:

穷人在施粥棚内勉强果腹

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

二、十月革命的胜利:背景

“假如没有战争,俄国也许几年甚至几十年内不会发生反对资本家的革命。” ——列宁

材料四:

一战激化了各种社会矛盾,主要帝国主义国家卷入战争

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

二、十月革命的胜利:背景

材料五:俄国无产阶级受剥削、压迫特别严重,工作时间一般长达10小时,工资低微,与农民阶级有天然的密切联系。无产阶级革命性强。

材料六:1895年,列宁组织“工人阶级解放斗争协会”

1898年,俄国社会民主工党第一次代表大会召开。

1900年初,列宁流放期满,7月回国后在德国创办了马克思主义者的第一张全俄政治报纸《火星报》,为俄国建立新型的无产阶级政党作了思想上和组织上的准备。

1903年,俄国社会民主工党召开第二次代表大会。标志着布尔什维克党的建立。党的指导思想是“布尔什维主义”,也就是列宁主义。

①阶级:无产阶级壮大;

②组织:布尔什维克党成熟;

③思想:成熟革命理论—马列主义,列宁主义的指导;

④群众:工农联盟。

①经济:19世纪末20世纪初,俄国发展到帝国主义阶段,但处于落后地位。

②政治:沙皇专制制度下,社会矛盾尖锐。

③外部:一战激化了各种矛盾,提供了有利的国际环境,加速革命到来。

①阶级:无产阶级壮大;

②组织:布尔什维克党成熟;

③思想:成熟革命理论—马列主义,列宁主义的指导;

④群众:工农联盟。

(1)客观:

俄国是帝国主义链条上最薄弱的一环

二、十月革命的胜利:背景

(2)主观:

二、十月革命的胜利:过程

二月革命倒沙皇

四月提纲指方向

七月流血抛幻想

十月革命现曙光

2.过程

十月革命

1917年3月

(俄历2月)

1917年3月8日(俄历2月23日)首都爆发起义。

3月12日,起义获得胜利,当晚工兵代表苏维埃成立。

3月15日,资产阶级临时政府组成。沙皇专制统治被推翻。

推翻了沙皇专制

形成两个政权并存

工人士兵

代表苏维埃

资产阶级

临时政府

二

月

革

命

倒

沙

皇

临时政府……从一开始就拒绝考虑绝大多数俄国人所需要的两样东西——和平和土地,同样,政府也不愿结束战争。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

2.过程

十月革命

1917年4月

立即实现和平、将土地分给农民和全部政权归苏维埃”将俄国革命从资产阶级民主革命向社会主义革命推进的战略和策略;以和平方式夺取政权

四

月

提

纲

指

方

向

1917年4月17日,列宁在布尔什维克的会议上作了《论无产阶级在这次革命中的任务》的报告,这就是著名的《四月提纲》。《四月提纲》为布尔什维克党确立了从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的路线,指明了革命发展的前途。提出从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的任务。他的到来彻底改变了布尔什维克支持临时政府的政策。列宁的天才之处就在于勇于修正不切实际的理论去迎接现实的挑战。

2.过程

十月革命

1917年7月

彼得格勒工人和士兵举行游行示威,要求“全部政权归苏维埃”,退出一战。临时政府镇压示威群众,公开反对革命;两个政权并存局面结束

七

月

流

血

抛

幻

想

资产阶级临时政府于1917年7月1日冒险向德意志帝国和奥匈帝国军队发动进攻,妄图用战争消灭革命。这次冒险进攻惨败,十天内俄军损失六万人,前线失利的消息传到首都,工人士兵群情激昂。彼得格勒的工人和士兵和其他革命群众走上街头,举行示威,要求全部政权归还苏维埃。临时政府派出军队进行血腥的镇压,600多名工人死伤。7月26日,成立了以克伦斯基为首的联合政府,对工人和布尔什维克党进行了全面的镇压,白色恐怖笼罩全国。

2.过程

十月革命

1917年11月

(俄历10月)

1917年11月7日,即俄历十月,革命武装占领临时政府所在地冬宫。

1917年11月8日,全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会召开,标志着苏维埃政权在俄国正式建立,宣告了世界上第一个社会主义国家的诞生。

十

月

革

命

现

曙

光

社会主义由理想变为现实

【课堂探究】比较二月革命和十月革命

二月革命 十月革命

革命性质

打击对象

革命力量

结 果

两者联系

资产阶级民主革命

无产阶级社会主义革命

沙皇专制统治

资产阶级临时政府

资产阶级参加,并起到积极作用

无产阶级和广大人民群众参与

推翻了沙皇专制统治,形成了两个政权并存的局面

推翻了资产阶级临时政府,建立了世界上第一个社会主义国家

二月革命和十月革命紧密相连,形成了急剧发展的资产阶级民主革命和社会主义革命两个不同的发展阶段

十月革命的胜利是俄国与世界历史进程中的划时代事件。

建立了人类历史上第一个无产阶级领导的国家,打破了资本主义一统天下的世界格局。实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

沉重打击了帝国主义对世界的统治,极大地鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争,改变了20世纪的世界格局。资本主义和社会主义两种社会制度的并存与竞争,成为世界历史的重要内容。

二、十月革命的胜利:意义

材料一:同志们,炮火包围着我们,

凶猛的野兽齐向我们猛扑。

祖国的土地上盘踞着暴徒,

我们的命运注定只有两种,

不战胜,就在战斗中光荣牺牲。

——革命诗人杰米扬·别德内依

国外武装干涉

国内反革命叛乱

材料二:

苏维埃政权管辖的地区燃料、原料和粮食供应极其困难,40%的工厂停产,红军战士和城市居民也面临着断粮的危险。苏维埃政权经受着严峻考验。

——《大国崛起》

1、国内外反革命势力猖獗,他们不甘心失败,想尽一切办法企图把第一个社会主义国家扼杀在摇篮里;

2、粮食严重缺乏,经济极端贫困。

三、苏联建设社会主义的实践 战时共产主义

时间

目的

内容

影响 消极:损害农民利益,挫伤农民生产积极性,导

致战后的政治经济危机

积极:保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒,

巩固了政权

1918~1920年

⑴农业:实行余粮收集制

⑵工业:中小企业国有化

⑶商业:取消自由贸易,实行实物配给制

为了把有限的力量集中起来,保证战争的胜利。

战时共产主义政策

农民们拿起武器,反对无常的征收。与此同时,这个国家的经济也已陷于瘫痪状态,……工业已下降到战前水平的10%,粮食产量从1916年的7400万吨下降到1919年的3000万吨。最大的灾难是1920年和1921年的全国性旱灾,他造成了俄国历史上最严重的饥荒。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

背景:

1、内战结束,战时共产主义政策导致政治危机和经济危机;

2、战时共产主义政策违背经济规律,直接向社会主义过渡失败。

我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。

——列宁《十月革命四周年》,《列宁全集》第四十二卷

三、苏联建设社会主义的实践 新经济政策

项目 战时共产主义政策 新经济政策

背景 险恶的战争环境,物资极度匮乏 国际环境改善,但经济形势严峻,政治危机严重

主要 内容 农业 余粮收集制 固定粮食税

工业 把大中小企业收归国有 中小企业允许本国和外国资本家经营

商贸 禁止商品贸易 允许自由贸易、商品买卖

分配 强制劳动,实行平均主义配给制 废除平均主义配给制,实行按劳分配

评价 对国家经济造成不利影响,引起工农群众不满,不是向社会主义过渡的正确途径 使工农业生产逐步恢复到战前水平,受到广大工农的欢迎,是一条向社会主义过渡的正确途径

相同点 使苏维埃政权得到巩固

启示 (1)进行社会主义现代化建设必须走适合本国国情的道路 (2)任何改革都不是一蹴而就的,它们具有长期性和艰巨性 (3)每一次改革都有其积极性,学会用一分为二的观点分析问题。特别是新经济政策的一些原则和经验对社会主义现代化建设事业具有指导意义

“新”

在无产阶级掌握国民经济命脉的前提下,通过一定程度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系,来发展生产力,从而逐步建立社会主义经济体制。

1922年底,苏维埃社会主义共和国联盟成立。简称“苏联。”

苏联的成立与发展

苏联地图(1940年)

1924年列宁逝世,苏联社会主义建设的接力棒交到了斯大林手中。

背景

此时的苏联处于在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99℅的耕种要靠畜力和人力完成。”

——《大国崛起》

俄国是一个有370年沙皇专制统治传统的国家,没有建立起资产阶级议会制度,没有民主共和国的传统。文盲占总人数的80%,群众中有一种十分浓厚的、落后的小农思想,骨子里有着很深厚的尊君意识,这股庞大的力量足以营造一个高度集权的政治体制。

——孙立国《新世纪以来中国对“斯大林模式”研究综述》

粗暴任性、强烈的权力欲,冷酷无情、崇尚暴力,主观片面、妒贤嫉能和孤僻,是反映斯大林个人品性的另一个方面。他的个人品性对斯大林体制模式形成所产生的影响也表现在很多方面。

——陆南泉《斯大林模式究竟是怎样形成的》

1、外部受到资本主义国家的包围和战争威胁;

2、国内受到相对落后的经济文化与历史传统制约;

3、斯大林的个人因素。

三、苏联建设社会主义的实践 斯大林模式

斯大林说:没有重工业,就不会有一切现代化国防武器,只要谁高兴,谁就可以蹂躏我们。

——《世界历史》

工业:优先发展重工业

斯大林认为:个体农民不能生产出更多的粮食,新经济政策时期产生了富农囤积粮食、投机倒把的问题,因此,必须实行农业集体化,改变农村所有制形式。

——《世界历史》

农业:农业集体化(集体农庄)

工业化——核心目标,

1925年开始

农业集体化,1930年左右开始——满足了工业化需要,但损害了农民的利益。

斯大林认为:社会主义只能实行计划经济,社会主义所有制越公就越优越。

——《世界历史》

经济体制:实行单一的公有制

从1928年起,苏联开始实施高速优先发展重工业的第一个五年计划,工业投资中有四分之三被用于燃料、金属、军事等重工业,新经济政策实际上被停止。

——人民版《必修二教材》136页

特点:在经济上表现为生产资料公有制,实行自上而下指令性计划,优先发展重工业;在政治上表现为权力高度集中。

含义:

20世纪20-50年代斯大林时期形成的高度集中的社会主义政治经济体制。

标志:1936通过《苏维埃社会主义共和国宪法》,宣告社会主义基本建成,也标志斯大林模式确立。

斯大林经济模式=优先发展重工业 +农业集体化 + 单一公有制+高度集中的计划经济

“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”

——邓小平

斯大林接过的是一个扶木犁的穷国他留下的是一个拥有核武器的强国。

——丘吉尔

1941年,希特勒发动袭击后,苏联只用了8天时间就征集了530万人入伍,仅用4个月就建立了强大的军事工业基地。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

积极作用:

1、较短时间内实现工业化,奠定了强大国家的基础,与西方国家的经济大危机形成鲜明对比;

2、开创了计划经济体制和新型工业化模式,影响了其他社会主义国家的建设,给西方资本主义应对经济危机提供了借鉴;

3、为取得卫国战争(二战)胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

消极作用:

排斥市场经济,片面发展重工业,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低,人民生活水平提高缓慢影响了苏联的发展。

指令性计划压抑了地方和企业的积极性,经济发展失去活力,体制日益僵化。

战时共产主义政策 新经济政策 苏联模式/斯大林模式

背景 苏维埃政权遭到国内外敌人联合进攻,形势危急 内战结束,战时共产主义政策已不符合俄国当时的国情 国内复杂的社会危机,国际战争阴影的笼罩

时间 1918-1921 1921-1927 1928-1937

目的 把有限的力量集中起来保证内战的胜利 解决国内危机,过渡到社会主义 实现社会主义工业化,提高国际地位

措施 余粮征集制 粮食税;允许私营企业有一定程度的发展;以租让制等形式在一些经济部门引入外资 实施“社会主义工业化”和“农业集体化”;实行自上而下的指令性计划经济

评价 保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒,但严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机 稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权 实现了工业化,奠定了强大国家的基础,赢得了巨大的国际声誉。但也造成了国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低等问题

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

以史为鉴

苏联探索建立社会主义经济体制历程,给我们留下了哪些经验教训?

在我国的改革中,我们应该怎样去吸取这些经验教训?

为国献策

1.经济体制必须适应生产力发展水平;

2.突破传统的束缚是经济体制调整和创新的前提;

3.只有不断的调整和创新才能保持经济发展的活力;

4.要使轻重工业和农业比例协调发展;

5.要注意提高人民的生活水平,保护人民群众的利益;

6.计划与市场相结合,发展和完善社会主义市场经济体制。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体